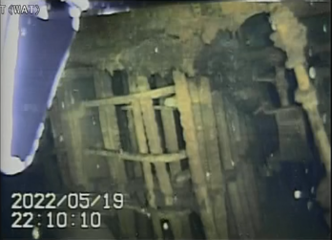

1号機格納容器内部調査で映し出されたペデスタルの鉄筋(東京電力ホームページより引用)東京電力は5月26日、福島第一原子力発電所廃止措置の進捗状況を発表した。1号機の燃料デブリ取り出しに向けて、2月より原子炉格納容器内に水中ROV(遊泳型ロボット)を投入し調査を進めているが、5月20、21日の調査分から「ペデスタル(原子炉圧力容器下部)開口部付近で堆積物より熱中性子束(単位時間に単位体積内を熱中性子が走行する距離の総和)が多く確認されていることから、燃料デブリ由来と推定」としている。〈動画は こちら〉水中ROVは用途に応じ6種類あり、これまでに通過用のガイドリング取付け、ペデスタル内外の詳細目視を行う2種類を投入。原子炉格納容器底部に堆積物があることなどが確認されている。引き続き、後続の水中ROVで堆積物の高さ・厚さ、燃料デブリの含有状況を調査する予定。これまでの水中ROV による調査ではペデスタルの鉄筋が確認されており、福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデントの小野明氏は、27日の記者会見で、鉄の溶融温度などに鑑み「炉心溶融の程度はかなり厳しいものであったと思う」と推察したほか、「今後事故進展のシナリオも含め検証していかねばならない」などと述べ、燃料デブリ取り出しに向けて、さらに調査・評価を進めていく必要性を強調した。

27 May 2022

3565

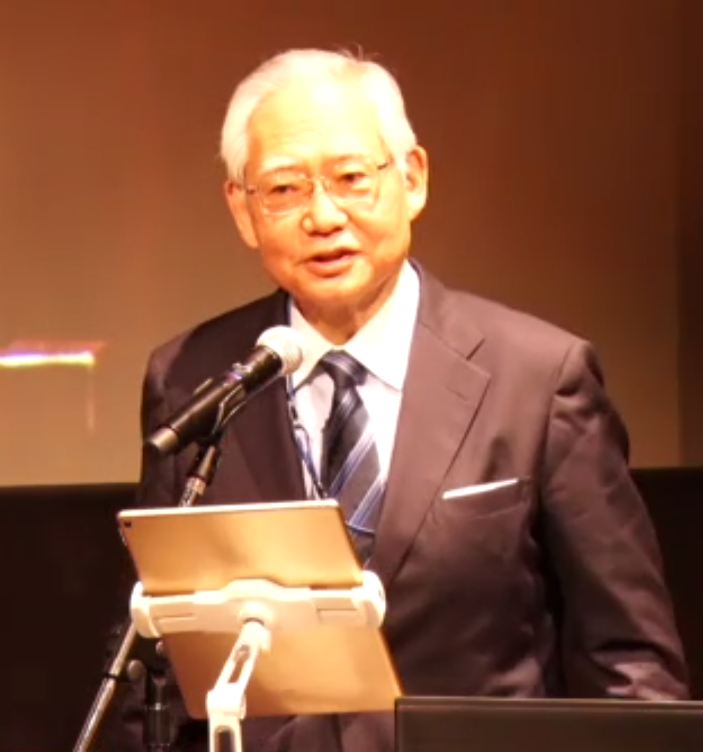

高度な粒子線がん治療を実現するマルチイオン源(QST発表資料より引用)量子科学技術研究開発機構(QST)は、1994年に臨床試験を開始した重粒子線治療装置「HIMAC」(千葉市、放射線医学研究所内)の治療実績を踏まえ、より小型化・高性能化した次世代治療装置「量子メス」の開発に取り組んでいる。「量子メス」開発プロジェクトでは、既存の建物にも設置できるよう超電導技術とレーザー加速技術を応用し装置の小型化を図るほか、現在は照射する粒子は炭素イオンのみだが、ネオン、酸素、ヘリウムといった複数の粒子によるマルチイオン照射を導入することにより難治性がんに対する治療成績の向上を標榜。このほどQSTは住友重機械工業と共同で、そのキーテクノロジーとなるマルチイオン源の開発に成功。両者は5月23日、放医研にて報道関係者に対し同装置を公開するとともに、今後の「量子メス」実証機開発に向けた計画を披露した。〈QST発表資料は こちら〉マルチイオン照射の線量分布と生物効果(QST発表資料より引用)QSTが「戦略がん」と位置付け克服を目指しているすい臓がんでは、周辺に重要臓器があることから、現在の炭素イオンを用いた重粒子線治療では腫瘍部分にまんべんなく強い生物効果を与えることが難しい。そのため、腫瘍の中心部分には炭素イオンよりも生物効果の高い酸素イオンを、その周辺には現在の炭素イオンを、正常組織近傍には炭素イオンよりも生物効果が低いヘリウムイオンを照射するといったマルチイオン照射の技術開発が求められていた。今回のマルチイオン源開発について、QST量子メスプロジェクトマネージャーの白井敏之氏は、「がんの状態に合わせヘリウムからネオンまで様々なイオンを使い分けるもの。住友重機の持つ永久磁石などの工学的技術、QSTの持つプラズマ制御技術を合わせ実現した」と説明。マルチイオン源などの新技術を導入した重粒子線治療装置は、「量子メス」開発プロジェクトで、第4世代装置と位置付けられており、「HIMAC」の6分の1程度の小型化(45m×34m)により世界的な普及が期待される。このほど完成したマルチイオン源は「HIMAC」に設置・接続。QSTでは今後臨床研究を行った上で、2026年度に第4世代装置としての治療開始を目指している。会見に臨むQST・平野理事長(左から3人目)、住友重機・下村社長(同4人目)同日の記者会見で、QSTの平野俊夫理事長は、重粒子線治療について、「HIMAC」による14,000人を超えるこれまでの治療実績から、「深部のがんでも切らずにピンポイントで治療できる正に体に優しいQOL(生活の質)を維持する治療方法。健康長寿社会の実現に大きな力を発揮する」と強調。2022年度からは新たに5部位(大型肝細胞がん、肝内胆管がん、局所進行すいがん、大腸がん術後局所再発、局所進行子宮けい部腺がん)が公的医療保険の対象として追加されたことや、海外における日本製装置の活躍にも触れた上で、「量子メス」の早期実用化を目指し、このほど開発されたマルチイオン源を備えた実証機を設置する専用建屋の建設(放医研内)を2023年より開始すると発表した。また、住友重機の下村真司社長は、「HIMAC」開発初期からの参画経緯を振り返った上で、「『量子メス』は重粒子線治療の効果を高めることが大きな目標の一つ。その柱となるのが今回開発されたマルチイオン源。今後もQSTとさらなる強固な協力関係を築き技術課題に挑み続ける」と、同社の技術力発揮に意気込みを示した。

27 May 2022

3866

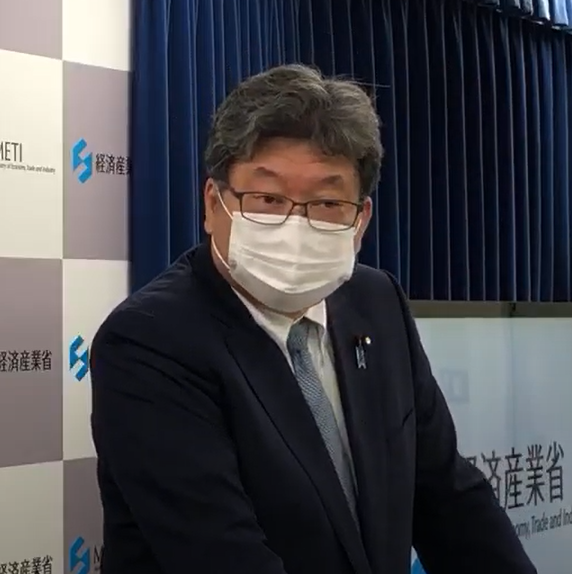

岸田文雄首相は5月23日、来日中のジョー・バイデン米国大統領と首脳会談を行い共同声明を発出。原子力については、「CO2を排出しない電力および産業用の熱の重要かつ信頼性の高い供給源」として重要性を認識した上で、革新的原子炉・小型モジュール炉(SMR)の開発・世界展開、原子力サプライチェーンの構築などに向け、両国間の協力を拡大していくとした。また、会談で両首脳は「核兵器のない世界」に向けて協働する意思を改めて確認。岸田首相は、2023年に日本が議長国を務めるG7サミットの開催地を、「平和へのコミットメントを示すのにふさわしい場所」として、広島に決定したことを紹介した。萩生田光一経済産業相は24日の閣議後記者会見で、今回の日米首脳会談に言及。去る5月2~6日の米国訪問の際、ジェニファー・グランホルム・エネルギー省(DOE)長官との会談で合意した「日米クリーンエネルギー・エネルギーセキュリティ・イニシアチブ」(CEESI)の設立が共同声明に盛り込まれたことを「大きな成果」と歓迎。CEESIは、昨今のウクライナ情勢を踏まえ、水素・アンモニア、CCUS(CO2の回収・利用・貯留)/カーボンリサイクル、原子力、再生可能エネルギーなど、幅広いクリーンエネルギー分野を推進していく枠組みで、萩生田経産相は「米国との連携を一層強化していきたい」と強調した。また、今回の共同声明では、月面の有人探査を目指す「アルテミス計画」に日本人宇宙飛行士を含めることが明記され、これに関し、萩生田経産相は、文部科学相時にNASA長官との共同宣言署名を行った経緯を振り返りながら、「経産省としてもしっかり協力していく」としたほか、「月面車両のローバーは日本の、自身の地元、トヨタ自動車(東京都八王子市内の同社研究所)の技術でもある」などと述べた。

24 May 2022

3381

電気事業連合会の池辺和弘会長は5月20日の定例記者会見で、昨今のウクライナ情勢や電力需給ひっ迫を踏まえ、「中長期的な供給力の確保の重要性と原子力の必要性」について述べた。〈発表資料は こちら〉池辺会長は、2021年来の世界的な化石燃料の需給ひっ迫、価格高騰の継続を省み、「2年ぶり、かつ5兆円を超える巨額の貿易赤字となった」との報道や、「石油・石炭・天然ガスなどの輸入額が2020年度と比較して87%増加、金額にして9兆円以上増加し、日本の貿易赤字を拡大させる大きな要因」とする貿易統計に基づく分析を示し、「国民一人当たり7万円以上に相当する規模」と、所得の海外流出を懸念。その上で、「燃料費の割合が低い原子力発電は、非常に大きな役割を果たすものと考えている。エネルギーの安全保障や経済性の確保、さらには『2050年カーボンニュートラル』の実現という『S+3E』の観点からも、今ある原子力を、安全最優先で最大限活用していくことが不可欠」と強調した。池辺会長は、「不確実性に備えた供給力の確保」についても説明。既設電源の維持や新規電源の建設に資する事業環境の整備を喫緊の課題として掲げた。2022年度夏季の電力需給は、東北・東京・中部エリアで7月の予備率が安定供給に最低限必要な3%を辛うじて上回る3.1%に、冬季は、東京から中部までの7エリアで予備率3%を下回り、特に東京エリアでは予備率がマイナスとなる非常に厳しい見通しだ。資源エネルギー庁では、火力の休廃止増加や福島沖地震の影響による供給力の不足コロナ禍により経済社会構造が変化する中での電力需要の増加ウクライナ情勢により不確実性が高まる燃料調達リスク――を方向性に据え、今後の電力需給対策を近く取りまとめることとなっている。

23 May 2022

2368

原産協会の新井史朗理事長は5月20日、記者会見を行い質疑に応じた。新井理事長はまず、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに係る設備・関連施設の基本設計について原子力規制委員会が18日に「審査書案」を了承したことに関し、「東京電力には引き続き安全を確保しながら設備の設計・運用を進めるとともに、周辺地域の方々の不安や懸念を解消してもらうよう努めてもらいたい」とコメント。引き続き国内外に向けて、ALPS処理水の処分に係る正確な情報の提供と理解促進に努めていく考えを述べた。また、原子力・放射線利用分野で働く女性たちによる国際NGO「WiN」(Women in Nuclear)の年次大会が5月23~26日に東京で開催されることを紹介〈大会サイトは こちら〉。今回の大会は「福島第一原子力発電所事故から11年を経た廃炉と復興の進展」をテーマに掲げ、カーボンニュートラル実現に向けた原子力の役割、科学技術におけるジェンダーバランスについても話し合われる。原産協会は同大会の「ゴールドスポンサー」として開催に協力しており、新井理事長は、「原子力が社会からの信頼を得るためにも、WiNのような女性専門家によるネットワークの力に期待している」と強調した。原産協会ではこのほど「世界の原子力発電開発の動向 2022年版」を刊行。今回の会見では、その概要について記者団に説明した。世界の原子力発電所は2022年1月1日現在、2021年中に中国、ベラルーシ、パキスタン、アラブ首長国連邦(UAE)、ロシアで7基・829.1万kWが運転を開始したほか、ドイツ、パキスタン、英国、ロシア、台湾、米国で10基・936.8万kWが閉鎖され、運転中は計431基・4億689.3万kW。また、中国、インド、ロシア、トルコで10基・987.4万kWが着工し建設中は計62基・6,687.4万kWに、中国とポーランドで各1基が新たに計画され計画中は計70基・7,970.3万kWとなった。特に、中国では7基が運転を開始、6基が着工しており、新井理事長は「躍進ぶりには目を見張るものがある」と強調。また、2021年中、ベラルーシとUAEでの運転開始により「原子力発電国・地域は33となった」としたほか、トルコ、バングラデシュ、エジプトなど、新規導入国における建設・計画、小型モジュール炉(SMR)の開発・導入、英国とフランスの原子力発電推進に向けた国家戦略、既存炉の運転期間延長の動きにも言及。同年を振り返り、「カーボンニュートラルの推進が各国のエネルギー政策の要となる中、化石燃料価格上昇の影響もあり、2021年は原子力利用に注目する動きが国際的に顕著であった」と概括した。記者から将来のSMR開発に向けて日本の原子力産業を支えるサプライチェーンの存続、人材・技術基盤の維持に係る危機感が示されたの対し、新井理事長は、東日本大震災以降の運転停止継続や建設中断によるサプライチェーンを構成する企業の離脱を懸念。「技術力を高めていく」必要性を繰り返し強調した上で、日揮・IHIが昨春、米国ニュースケール社によるSMR開発への出資を発表したことを例に、国内企業の国際プロジェクト参画にも期待感を示した。

23 May 2022

2493

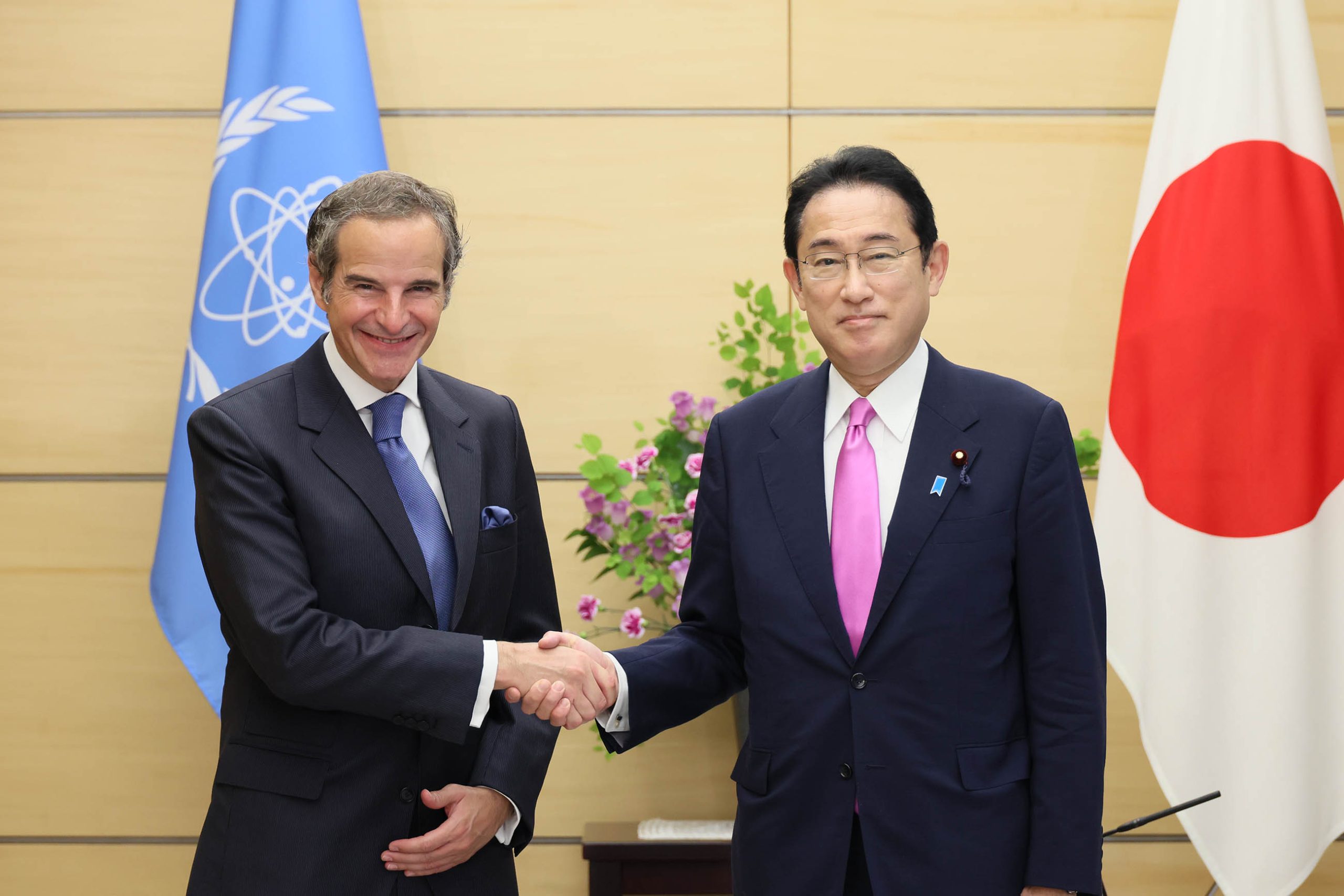

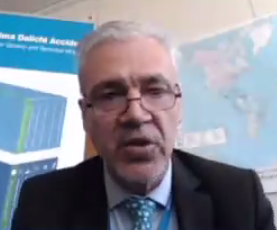

IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長が5月18~20日に来日。岸田文雄首相への表敬他、政府関係者との会談、福島第一原子力発電所への訪問などが行われた。2019年の事務局長就任後、同氏の来日は2度目となる。岸田首相は20日、グロッシー事務局長の表敬を受け、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けたIAEAの取組を高く評価するとともに、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いの安全性に係る協力に謝意を表明。さらに、ALPS処理水の取扱いに関し、「海洋放出に向け継続されるIAEAによる科学的・客観的なレビューは国内外の理解を得る上で大変重要な取組。わが国として、引き続き透明性を持って対応していく」と述べた。これに対し、グロッシー事務局長は、「ウクライナにおける軍事侵攻は明らかに前例のないことで、通常兵器による紛争ではあるが、多くの原子力施設がある中、実際に現場で兵隊が戦闘に当たっている状況。われわれは非常に厳しい挑戦に立ち向かわねばならない。何よりも原子力施設の安全を確保することが極めて重要だ」と述べた上で、近々チェルノブイリ(チョルノービリ)発電所とザポロジェ(ザポリージャ)発電所を訪れる意向を表明。また、両者は、北朝鮮の核・ミサイル問題を巡る情勢に関し、日本とIAEAとの協力の重要性について一致した。同日、グロッシー事務局長は、日本記者クラブでは初となる記者会見に臨み、IAEAが取り組む原子力の平和的利用の促進に係る活動について紹介。原子力発電の有用性に関し「現在、世界が直面するエネルギー危機の解決策となり、地球温暖化対策の一つとなりうる」と述べ、新興国に対し支援を図っていくとした。また、保健・医療、農業など、様々な分野で用いられる原子力技術の応用事例にも触れた上で、「イラン、ウクライナ、北朝鮮の核開発問題、気候変動対策、食料安全保障、IAEAはこれらすべての分野で重要な役割を果たしつつある」と強調。記者からALPS処理水の安全性レビューについて質問があったのに対し、同氏は「プロセス全体は数十年単位でかかる。長期にわたるプロセスを丁寧に進めていかねばならない」などと述べ、国際安全基準に基づき厳格な姿勢で臨む考えとともに、被災地住民の声が最大限尊重されることの重要性を合わせて強調した。政府関係者とは、18日に萩生田光一経済産業相と、19日に林芳正外務相と会談。両者からはそれぞれ、若手女性研究者を支援する「IAEAマリー・キュリー奨学金」、途上国における放射線がん治療の確立・拡大を目指す新たなイニシアチブ「Rays of Hope」への各100万ユーロの支援が表明された。「Rays of Hope」を訴えかけるグロッシー事務局長(帝国ホテルにて)「Rays of Hope」に関しては、都内ホテルで講演会(日本核医学会他主催)が開催され、グロッシー事務局長は、「アフリカでは人口の70%以上が放射線治療にアクセスできず、放射線治療設備がない国は20以上にも上る」現状を示し、日本の関連学会や企業に同イニシアチブに対する理解・支援を呼びかけた。

23 May 2022

2755

萩生田光一経済産業相は、5月20日の閣議後記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに係る設備・関連施設の基本設計について原子力規制委員会が同18日に「審査書案」を了承したことに関し発言。今後のALPS処理水の処分に向け、萩生田経産相は、「国際的専門機関であるIAEAに客観的立場から厳正に確認してもらい、高い透明性をもってその確認結果を発信するとともに、生産者から流通・消費者に至るまで、サプライチェーン全体に対し繰り返し丁寧に説明していく」と述べ、地元を始めとする国民の理解醸成に政府一丸で取り組んでいく姿勢を改めて示した。東京電力では来春のALPS処理水希釈放出設備・関連施設の設置完了を目指している。ALPS処理水の海洋放出開始に関し、萩生田経産相は、「肌感覚で理解度を深めていくものであって、アンケートで『何%の方々が了解した』からとか、投票で決めるといった性格のものではない。一人一人心配している項目は違う」などと述べ、事故発生から11年にわたり積み重ねられた復興の取組が無にならぬよう、風評対策にきめ細かな対応を図っていく考えを繰り返し強調した。規制委員会では、2021年12月に東京電力からの審査申請を受け、原子炉等規制法とALPS処理水の処分に係る政府基本方針(2021年4月決定)に則って審査を実施。18日に了承した「審査書案」については現在、1か月間の意見募集に入っており、寄せられた意見を踏まえ7月中にも正式決定となる運び。東京電力は、「自治体の安全確認、IAEAのレビュー等に真摯に対応するともに、安全を確保した設備設計や運用、科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、モニタリング強化など、政府の基本方針を踏まえた取組をしっかりと進めていく」としている(東京電力発表資料は こちら)。また、原産協会の新井史朗理事長は、20日夕方の記者会見で、「東京電力には引き続き安全を確保しながら設備の設計・運用を進めるとともに、周辺地域の方々の不安や懸念を解消してもらうよう努めてもらいたい」とコメントした。

20 May 2022

2414

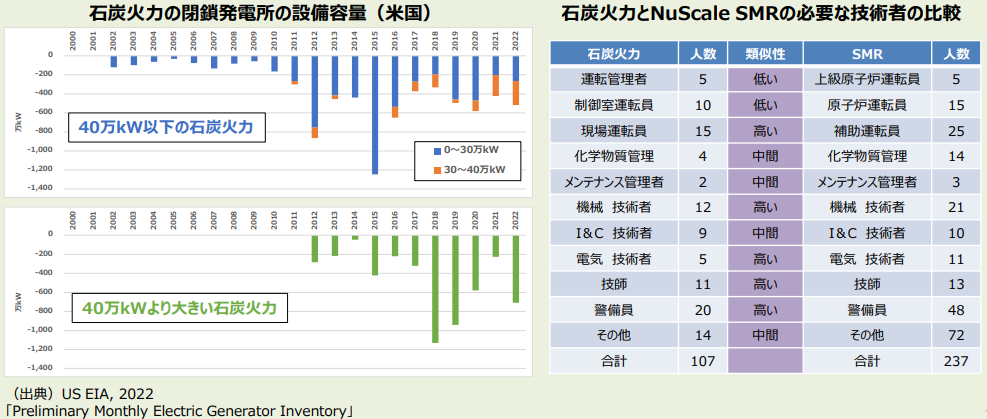

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)は5月19日、2回目の会合を開催。米国テラパワー社、同ニュースケール社からの発表を受け、革新炉開発の海外動向・国際連携を中心に議論した。同WGは、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目指し4月20日に始動したもの。〈配布資料は こちら〉米国エネルギー省(DOE)の原子力サプライチェーンに関する報告書によると、「米国では、今後高経年化石炭火力の多くが閉鎖され、石炭火力の設備容量を同規模の小型モジュール炉(SMR)にリプレースすることにより、既存送電線の活用および労働者の再雇用ができる」との分析結果が示されている。また、日立製作所が米国GE日立・ニュクリアエナジーと共同開発するBWR型SMR「BWRX-300」に関しては、カナダのオンタリオ州営電力(OPG)で最速2028年の運転開始を目指すプロジェクトが進んでいるが、同プロジェクトでは、製造建設段階(7年間)で約1,700人/年、運転段階(60年間)で約200人/年の雇用創出が図られる見込みだ。NATRIUMのイメージ図(テラパワー社発表資料〈仮訳〉より引用)テラパワー社からは、エンジニアリングディレクターのエリック・ウィリアムズ氏が小型ナトリウム冷却高速炉「Natrium」の開発状況を説明。同氏は、その立地に関し、原子炉建屋や燃料建屋などを配置する「ニュークリアアイランド」と、蒸気発生器やタービン建屋などを配置する「エネルギーアイランド」に敷地を二分した完成イメージを披露。初号機はワイオミング州で閉鎖される石炭火力の代替として建設が計画されており、ウィリアムズ氏は、建設ピーク時に2,000~2,500人、プラント稼働時に200~250人のフルタイム雇用が創出されるとの試算を示した上で、「地元のコミュニティが非常に前向きにとらえており喜ばしい」などと述べた。ニュースケール社がイメージする発電所のアートコンセプト(同社発表資料より引用)また、ニュースケール社からは、共同創業者兼最高技術責任者のホセ・レイエス氏が同社の開発するPWR型のSMRについて紹介。蒸気発生器と原子炉圧力容器を一体化した小型かつシンプルな設計のモジュール炉(出力5~7.7万kW、直径4.5m、高さ23m、重さ800トン)を最大12基輸送・設置し大型炉にも遜色のない90万kW程度の出力を可能とするコンセプトに関し、同氏は、「これまでの原子炉とはまったく異なり『工場で作る』もの」と強調。さらに、外部電源や送電網の喪失時にも対応できる運転機能として、単一のモジュール起動でプラントへの給電を可能とする「ブラックスタート」や「アイランドモード」を備えるなど、レジリエンス強化も図っているとした。日本原子力研究開発機構、三菱重工業他は2022年1月にテラパワー社と覚書を締結。ニュースケール社のプロジェクトにも昨春の日揮・IHIに続き、同年4月には国際協力銀行が出資を発表するなど、海外の革新炉開発への国内企業・機関の進出機運も高まっているが、今後の国際連携に関し、委員からは各国との価値観共有や国民理解の必要性などを訴える意見があった。地域との協働や啓発に関し、レイエス氏は、地元大学へのプラントシミュレーター提供について紹介するなど、次世代層への理解活動にも力点を置くニュースケール社の取組姿勢を強調した。この他、今回のWG会合では、バックエンド問題の関連で、同WG上層の原子力小委員会の委員長代理を務める東京工業大学科学技術創成研究院特任教授の竹下健二氏が、同学と原子力機構との共同開発による「統合核燃料サイクルシミュレーター『NMB4.0』」について紹介。技術導入の段階ごとに2150年までに発生する使用済燃料に基づいた廃棄物処分場面積の試算結果を示した上で、革新炉の廃棄物問題について「これまで横断的に評価されてこなかった」と指摘し、WGでの議論を求めた。

19 May 2022

3342

関西電力は5月17日、美浜発電所3号機に原子力発電所の長期運転を支援するIAEAのプログラム「SALTO」(Safety Aspects of Long Term Operation)のチーム調査を招へいすると発表した。同機は2021年7月に国内初の40年超運転を開始している。〈関西電力発表資料は こちら〉「SALTO」は、長期運転に係る組織や体制、設備・機器の劣化管理などの活動がIAEAの最新の安全基準を満足しているかどうかを評価し、事業者にさらなる改善に向けた推奨・提案事項を提供する長期運転に焦点を当てたプログラムで、海外では、欧州の他、中国、南アフリカ、メキシコなどで既に実施されているが、国内での受入れは初めてのこと。関西電力では、美浜3号機の安全な長期運転に対し客観的・国際的な評価を受けるべく、「SALTO」の招へいを資源エネルギー庁を通じ要請していた。「SALTO」チームによる調査は2024年度末までに実施し、その調査結果を踏まえたフォローアップ調査を2026年度に予定。今後、IAEAと具体的な日程を調整していく。

18 May 2022

3258

原子力委員会は5月17日、医療用を始めとするラジオアイソトープ(RI)の製造・利用推進に向けたアクションプラン案を取りまとめた。同委専門部会が昨秋より検討を行っていたもの。今後、原子力規制委員会への意見照会を経て正式決定となる運び。医療分野では診断と治療の両方に放射線・RIが活用されている。その中で、RIによる核医学検査は、対象となる臓器・組織に集まりやすい性質を持つ化合物と、ガンマ線を放出するRIとを組み合わせた医薬品を経口や静脈注射により投与。RI医薬品が放出するガンマ線を体外から検出し画像化する検査方法だ。RIによる核医学治療は、対象となる腫瘍組織に集まりやすい性質を持つ化合物と、アルファ線やベータ線を放出するRIとを組み合わせた医薬品を同じく投与し、体内で放射線を直接照射して治療する方法で、近年、治療実績が増加傾向にある。一方、国内の画像診断で年間100万件使われるテクネチウム99mの原料となるモリブデン99や、がん治療への有効性の高さが注目されているアクチニウム225など、RIの多くを輸入に依存している状況。また、核医学治療を行う病床数の不足が課題となっており、腫瘍・免疫核医学研究会の調べによると、関東圏のRI病室では治療までの待機日数が長いところで10か月にも上っている。さらに、RIを用いた治療と診断の組合せ「セラノスティクス」への注目も高まりつつある。こうした中、同アクションプラン案では、「今後10年の間に実現すべき目標」として、(1)モリブデン99/テクネチウム99mの一部国産化による安定的な核医学診断体制の構築、(2)国産RIによる核医学治療の患者への提供、(3)核医学治療の医療現場での普及、(4)核医学分野を中心としたRI関連分野をわが国の「強み」へ――を標榜。その実現に向け、(1)重要RIの国内製造・安定供給のための取組推進、(2)医療現場のRI利用促進に向けた制度・体制の整備、(3)RIの国内製造に資する研究開発の推進、(4)RIの製造・利用のための研究基盤や人材・ネットワークの強化――についてアクションプランを提示。その中で、モリブデン99/テクネチウム99mについては、可能な限り2027年度末に試験研究炉などを活用し国内需要の約3割を製造・供給するとしている。モリブデン99の国産化に向けては、日本原子力研究開発機構が今後3年程度をかけて研究炉「JRR-3」によるに係る基礎基盤技術の開発に取り組んでいく計画。放射線医薬品メーカーの日本メジフィジックスも2023年からの加速器を用いた生産を目指している。また、医療現場のRI利用促進に向けては、2030年度までに核医学治療実施の平均待機日数を約2か月に短縮することなどがあげられている。RIや放射線の医療利用分野に係る人材育成について、原子力委員会では日本原子力文化財団への委託調査を実施し専門部会での議論に供した〈内閣府発表資料は こちら〉。同調査結果および専門部会委員からは、省庁横断・分野間連携の取組強化や、医師・放射線技師と連携し高度な放射線治療を支える「医学物理士」の重要性を訴える意見、大学における研究科・室や関連分野に進学する学生の減少傾向への懸念、「学生は人気TV番組に影響を受けることも念頭に置くべき」といった指摘もあった。最近では、放射線医療をテーマとした人気TVドラマ「ラジエーションハウス」の劇場版公開に際し開催された放射線技師を目指す学生限定の試写会も話題となっている。

18 May 2022

4513

自由民主党の「原子力規制に関する特別委員会」(委員長=鈴木淳司衆議院議員)は5月12日、原子力安全規制・防災の充実・強化に向けた提言の中間報告をまとめ、高市早苗同党政務調査会長に説明するとともに、山口壯環境相らに申入れを行った。同委員会が1月より原子力規制庁、立地自治体、産業界、有識者からのヒアリングを通じ検討を行ってきたもの。中間報告では、これまで新規制基準をクリアし再稼働を果たした6発電所10基に関し「炉心損傷確率が大幅に低下するなど、安全性は確実に向上」などと評価。さらに、同委員会が前回提言を取りまとめた2018年以降の原子力規制委員会による対応については、新検査制度施行やバックフィット(既に許認可を受けた施設が新知見に基づく規制要求に適合することを確認する)運用に係る取組に関して一定の進捗を評価する一方、「自治体・事業者とのコミュニケーションのあり方や審査の効率的実施など、なお改善の余地が大きい項目もある」としている。その上で、(1)コミュニケーションの継続的改善、(2)国際的視野に立った規制の点検、(3)効率的な規制の徹底、(4)40年運転制限ルールのあり方の検討、(5)事業者の自主的な安全性向上に向けた取組の促進、(6)テロ対策・武力攻撃対処の強化、(7)放射性廃棄物の管理・処分、(8)原子力災害対応の実効性の向上、(9)避難道路等の優先的な整備促進、(10)原子力の安全確保に係る基盤の強化――の10項目を提言。昨今の電力需給ひっ迫やエネルギー価格高騰などに鑑み、「原子力発電所が安定供給に果たす役割への社会的な要請は高まっている」と強調する一方で、「早期の再稼働の大前提となるのは、安全審査の的確性に対する信任」とも指摘。規制委員会に対し、安全審査が適切かつ効率的に行われていることについて、立地地域や社会全体に説明責任を果たしていくよう、理解してもらうことを意識した情報公開、幅広い関係者との双方向コミュニケーションを求めている。また、40年運転制については、規制委員会と原子力エネルギー協議会(ATENA)との科学的・技術的議論にも言及し、「停止期間が長期化する中、政府、原子力事業者とも、それぞれの役割に応じた措置を速やかに講ずること」と提言。事業者の自主的な安全性向上に向けた取組については、原子力安全推進協会(JANSI)によるピアレビュー、IAEAによる国際的な安全評価レビューの積極的活用を、テロ対策・武力攻撃対処については、核セキュリティ体制の強化とともに、ウクライナの原子力施設に対する武力攻撃を踏まえ、国、自治体、事業者他に対し「有事を含む実効力を高めること」などを求めている。中間報告では、結言の中で、原子力の規制に関し、「角を矯めて牛を殺すといった事態になってはならない」と、利用を止めるのではなく安全に動かすため、「最適化」が図られることの重要性を強調し、その実現に向け規制側と事業者側の双方による努力を切望。取りまとめをリードした特別委員会委員長の鈴木氏は、去る1月に開催の立地自治体首長らも参加した原子力国民会議(原子力の安全と利用の促進を目指し全国で講演会などを行う団体)の討論会で、「東日本大震災から11年が過ぎ、原子力規制行政も新しいベースに移行しなければならない段階にある」と述べている。

16 May 2022

3391

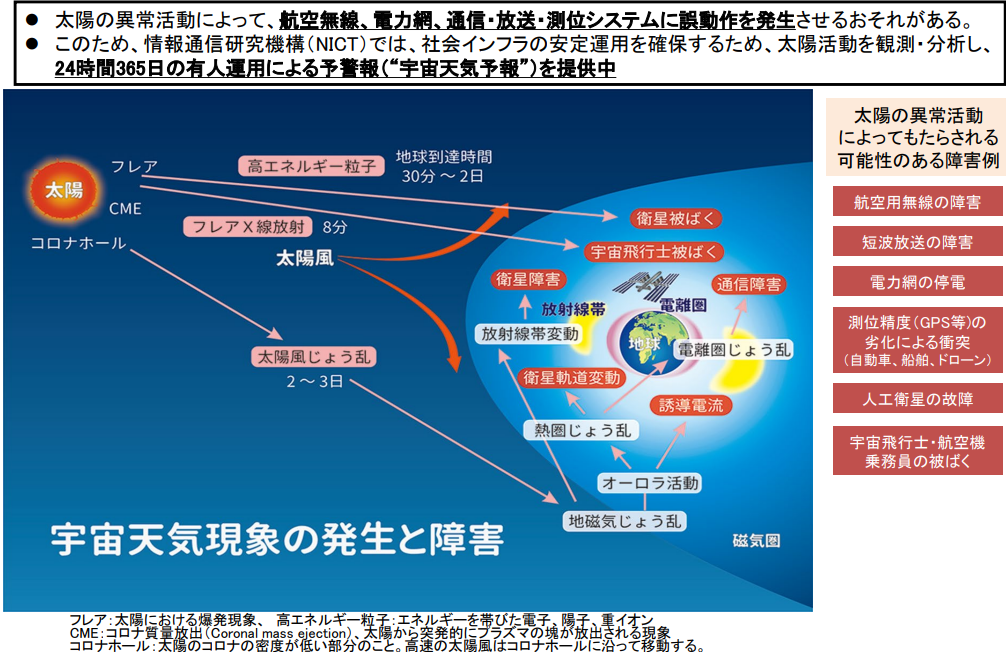

太陽フレア爆発などの極端な「宇宙天気現象」が通信・放送・測位、衛星・航空運用、電力網に異常を発生させ、社会経済に多大な被害をもたらすおそれがあることから、総務省の有識者会議では1月より「宇宙天気予報」の高度化に係る検討を行っている。このほどその報告書案が取りまとめられ、5月12日より意見募集が始まった。報告書案では、災害対策基本法に基づく対応や、「宇宙天気予報士」制度、宇宙天気予報オペレーションセンターの創設などを提言している。情報通信研究機構(総務省所管の研究機関)によると、大規模な太陽フレアは平均で年1回程度の頻度で発生しており、電波や可視光、紫外線、X線などの電磁波だけでなく、放射線被ばくの原因となる太陽放射線が放出されることがある。同機構では、航空機乗務員の宇宙放射線被ばく管理・運行管理に資する「宇宙天気情報」の一つとして、太陽放射線被ばく警報システム「WASAVIES」の提供を2019年より開始するなど、「宇宙天気予報」の高精度化を図っている。なお、一般公衆の年間被ばく線量制限1,000マイクロSv(医療被ばくを除く)に対し、太陽フレア発生時(2005年1月)における高度12kmの最大被ばく線量率は260マイクロSv/hだが、地上1mでは同0.08マイクロSv/hと、日常生活を送る人々の健康に対する宇宙放射線の影響は無視できるほど小さいレベルだ。太陽活動のピークと被害(総務省発表資料より引用)総務省国際戦略局の説明によると、太陽活動はこれまで約11年周期で活発/静穏を繰り返しており、活発時には、大規模停電や人工衛星の障害多発など、世界各地で被害が発生しており、2025年夏頃に次回のピークが到来すると予想されていることから、各国で警戒の動きもみられている。今回取りまとめられた報告書案では、「100年に1回または、それ以下の頻度で発生する極端な宇宙天気現象がもたらす最悪シナリオ」を想定。検討の結果、(1)通信・放送が2週間断続的に途絶し携帯電話も一部でサービスが停止、(2)衛星測位の精度に最大数十mの誤差が発生しドローンの衝突事故が発生、(3)多くの衛星に障害が発生し衛星を用いたサービスが停止、(4)航空機や船舶の世界的な運航見合わせが発生、(5)耐性のない電力インフラにおいて広域停電が発生――するおそれが判明し、「社会経済や国民生活に甚大な被害をもたらす」と警鐘を鳴らしている。金子恭之総務相は、13日の閣議後記者会見で、報告書案について、「社会的な影響を考慮した新たな予報のあり方など、様々な提言が盛り込まれており、これを踏まえ総務省として必要な取組を進めていく」と述べた。

16 May 2022

7025

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が5月10日に行われた。昨秋の第6次エネルギー基本計画策定を受け、同小委員会は2月に行われた会合で、議論していくべき具体的論点を、(1)着実な再稼働、(2)革新的な安全性向上に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と高レベル放射性廃棄物の最終処分を含むバックエンド課題への取組――に整理。今回会合では、核燃料サイクルと最終処分に焦点を当てた。〈配布資料は こちら〉核燃料サイクルの中核を担う日本原燃六ヶ所再処理工場は、2022年度上期のしゅん工が予定されている。同日は、事業者として、電気事業連合会から原子力開発対策委員長の松村孝夫氏(関西電力副社長)が、日本原燃から増田尚宏社長が出席。松村氏は、(1)日本原燃への支援、(2)プルトニウム利用の促進、(3)使用済燃料対策、(4)使用済MOX燃料の扱い――に係る取組状況を説明。増田社長は、「原子力発電のメリットを最大限享受するには、原子燃料サイクルの一日も早い確立が必要」と強調する一方、「設備が10年以上の長きにわたり停止している」と、六ヶ所再処理工場の操業に係る懸念を述べた上で、安全・安定運転を確実に実施するためのアクションプランを定め、運転員の技術力維持・向上、重大事故対処に係る訓練などに取り組んでいるとした。また、最終処分に関しては、原子力発電環境整備機構の近藤駿介理事長が、全国で行っている対話・広報活動、処分地選定に向け文献調査が進められている北海道寿都町・神恵内村での「対話の場」開催の状況、文献調査の進め方、技術開発の状況について説明。4月には原子力小委員会下の放射性廃棄物ワーキンググループが約2年半ぶりに文献調査開始後では初めて招集されており、文献調査の評価や実施地域の拡大に関する意見が出ている。これらの説明を受け委員らが意見交換。再稼働が進む原子力発電所を立地する地域として、福井県の杉本達治知事は、核燃料サイクル、使用済燃料対策の推進に関し、「国が前面に立って取組を進めるべき」と改めて強調。六ヶ所再処理工場については、「しゅん工の延期が繰り返されており、着実に稼働させることが核燃料サイクル政策全体に対する国民の信頼につながる」と述べた。産業界からは、専門委員として、原産協会の新井史朗理事長、全国電力関連産業労働組合総連合の坂田幸治会長が、核燃料サイクルを進める意義、課題についてそれぞれ発言。新井理事長は、次世代層に対する理解活動の促進に向け、「原子燃料のリサイクルによる資源の有効利用や放射性廃棄物の減容は、SDGsに欠かせない概念ともいえる『サーキュラーエコノミー、循環経済』にもマッチしている」との視点からも情報発信に努めていきたいとした〈発言内容は こちら〉。坂田会長は、六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場における近年の離職者数に関し「年間50~60名程度にまで増加しており、特に約半数を入社3年以内の若者が占めている」などと述べ、人材・技術基盤の空洞化を懸念。国に対し、原子力・核燃料サイクル政策の推進に向け、官民一体によるオールジャパン体制での取組を強化していくよう求めた。核燃料サイクルの包括的な評価に関し、東京工業大学科学技術創成院特任教授の竹下健二氏は、同学の研究グループが日本原子力研究開発機構と共同で開発した「統合核燃料サイクルシミュレーター『NMB4.0』」について紹介。最終処分に係る理解活動の関連では、WiN-Japan(原子力・放射線分野で働く女性たちによる組織)理事の小林容子氏が、理解の深化に応じ様々なメディアを用いて行う「テクニカルコミュニケーション」を提案した。この他、使用済燃料の直接処分検討やごみ問題全般に係る教育の充実化を求める意見、昨今のウクライナ情勢に鑑みウラン資源獲得競争の激化や施設への武力攻撃など、地政学的リスクに関する意見もあった。

11 May 2022

2881

【国内】▽1日 原子力機構・小口新理事長就任、7年間在任の児玉氏を引き継ぐ▽5日 萩生田経産相が福島第一ALPS処理水の取扱いに関し全漁連と意見交換▽5日 京大が研究炉「KUR」を2026年までに運転を終了すると発表▽6日 長崎大が放射線被害者支援に関する政策提言を発表、人材育成にも言及▽7日 総合エネ調、放射性廃棄物WGを約2年半ぶりに開催▽12日 第55回原産年次大会が開催、「世界の持続可能な発展と原子力への期待」を基調テーマに(~13日)▽12日 エネ庁、2022年度冬季の電力需給につき東京圏中心に「予備率3%」を下回る極めて厳しい見通しを示す▽13日 福島第一、1号機使用済燃料取り出しに向けた大型カバー設置工事開始▽20日 総合エネ調の革新炉WGが始動、今夏目途の中間取りまとめを目指す▽22日 原子力機構・三菱重工、高温ガス炉「HTTR」による水素製造実証事業の開始を発表▽22日 原子力機構「もんじゅ」で原子炉容器内全燃料体の取り出し作業が完了▽26日 岸田首相が原油価格・物価高騰に鑑みた総合緊急対策を発表、原子力の活用にも言及▽26日 経団連、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け提言発表▽27日 規制委、柏崎刈羽の核物質防護問題で中間取りまとめ▽27日 文科省、福島原子力災害に伴う損害賠償の集団訴訟判決について調査・分析を行う方針を示す▽27日 東京電力が「復興と廃炉の両立」に向けパートナー企業(IHI、日立造船)と合意、浜通り地域の新規産業創出に向け▽29日 福島第一ALPS処理水でIAEAが安全性レビュー報告書を公表▽29日 春の叙勲、元文科相の伊吹文明氏が桐花大綬章 【海外】▽1日 ウクライナがIAEAに報告:「ロシア軍がチョルノービリ発電所から完全に撤退」▽4日 欧米の原子力学会、ロシアのウクライナ侵攻で原子力関係施設に対する攻撃や偽情報を共同声明で非難▽6日 英国の新しいエネルギー供給保証戦略、電力自給の改善で原子力を大幅拡大し2030年までに最大8基を稼働可能に▽6日 米X-エナジー社、TRISO燃料製造施設の建設に向け、特殊核物質の取扱い申請書をNRCに提出▽10日 ウクライナがIAEAに報告:「チョルノービリ発電所で2回目のスタッフ交代を3週間ぶりに実施」▽12日 エストニアでのSMR建設に向け、同国のフェルミ社とカナダOPG社の子会社が協力契約▽12日 チェコの国営電力、テメリン原子力発電所の燃料調達でこれまでのロシア企業に代わり米仏の2社を選定▽13日 米国防総省のマイクロ原子炉計画が進展、アイダホ国立研での原型炉建設に向け設計選定へ▽13日 加SNC-ラバリン社、カナダにおけるモルテックス・エナジー社製SMRの建設に協力▽19日 「華龍一号」のカラチ3号機がパキスタンへの引き渡しに向けた試験をクリア、正式に営業運転開始へ▽19日 米エネ省、既存炉の早期閉鎖防止プログラムで原子力発電事業者への政府支援金申請の募集開始▽19日 ウクライナがIAEAに報告:「一か月以上ぶりにチョルノービリ発電所と規制当局間の電話回線が復旧」▽20日 脱原子力を予定しているベルギーにエネ供給保証上の懸念 IEAレポート▽20日 中国国務院、三門、海陽、陸豊の3サイトでWH社製AP1000を含む大型炉の建設を承認▽22日 米ニュースケール社、SMRの製造・商業化で国内の原子炉鍛造品製造企業連合と協力▽22日 韓国水力・原子力会社がポーランドに6基の「APR1400」建設を提案▽25日 斗山エナビリティ社、年内にもニュースケール社製SMRの機器製造を開始▽26日 IAEA事務局長のチームが27日までチョルノービリ原子力発電所に滞在、要請に基づき機器の搬入や放射線評価を実施したほか、保障措置モニタリングシステムの復旧作業を実施▽29日 フィンランドのTVO、点検・修理のため7月末に予定していたOL3の営業運転開始を9月に延期▽29日 ウクライナがIAEAに報告:「ロシアのロスエネルゴアトム社がザポリージャ原子力発電所に専門家を派遣し発電所の機能に関する機密情報を要求」

11 May 2022

2419

原産協会は4月28日、「世界の原子力発電開発の動向」(2022年版)を刊行した。2022年1月1日現在の世界の原子力発電に係るデータを集計したもので、国・地域別の各発電所の状況、炉型・原子炉モデルを始め、着工から営業運転までの年月や設備利用率、主契約者、供給者、運転サイクル期間・燃料交換停止期間など、広範な情報を網羅。2022年版では、前年に引き続き、小型モジュール炉(SMR)開発動向の他、運転期間延長に関する調査結果、世界の使用済燃料貯蔵の状況、原子炉廃止措置への取組についても掲載している。〈ご購入の申込は こちら〉それによると、世界で運転中の原子力発電所は431基・4億689.3万kWで、前年より3基・98.9万kW分減少(出力変更を含む)。2021年中は、中国、ベラルーシ、パキスタン、アラブ首長国連邦、ロシアで7基・829.1万kWが新設されたほか、ドイツ、パキスタン、英国、ロシア、台湾、米国で10基・936.8万kWが閉鎖された。また、中国、インド、ロシア、トルコで10基・987.4万kW分が着工し、建設中のプラントは計62基・6,687.4万kWとなった。なお、計70基・7,970.3万kWが計画中だ。中国では2021年中、3基が新設、6基が着工しており、躍進が際立っていた。同書で特筆するSMRの開発・導入の動きについては、政府主導による開発支援や海外展開、国際提携、導入に向けての検討や協議が世界的規模で活発化。また、既存炉の有効活用に関して、米国ではほとんどのプラントで運転期間が60年までに延長されており、カナダやフランスでも運転期間の延長に向けた大規模改修が進められていると概括。日本では2021年、関西電力美浜3号機が国内初の40年超運転を開始しており、「低炭素な電力を供給する最も経済的な方法であり、今後も安全確保を大前提に運転期間の延長が進められていく」との見込み。2021年の日本の原子力発電による発電電力量は639億9,786万kWh、設備利用率22.1%で、それぞれ前年比42.3%増、6.6ポイント増と、回復傾向にある。

10 May 2022

3477

日本科学技術ジャーナリスト会議(室山哲也会長〈NHK・OB〉)は4月26日、科学技術に関する優れた報道・出版や啓発活動を顕彰する「科学ジャーナリスト賞」の2022年度受賞作品を発表。NHKメルトダウン取材班(代表=近堂靖洋・NHK報道局編集主幹)による書籍「福島第一原発事故の『真実』」(講談社、2021年3月刊行)が大賞に選ばれた。「科学ジャーナリスト賞」の大賞が選出されるのは3年ぶりのこと。同書は、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故発生から10年となる2021年3月に刊行。1,500人以上に及ぶ関係者への取材や膨大な資料収集を通じ事故の原因や経過について検証したノンフィクション作品で、記録資料としての価値も高く評価された。執筆者代表の近堂氏は、2016年度にも福島第一原子力発電所の廃炉に関する技術的課題を取り上げたドキュメンタリー番組「NHKスペシャル『廃炉への道』」シリーズで入賞したことがある。また、優秀賞として、北海道放送報道部デスク・山﨑裕侍氏による映像「ネアンデルタール人は核の夢を見るか ~“核のごみ”と科学と民主主義」(2021年11月20日放送)など、3作品が選ばれた。同作品は、2020年に高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査に応募した寿都町の町民らの葛藤を、地元メディアの視点から描いたドキュメンタリー。昨秋の同町長選挙の経緯なども交えながら、科学と民主主義のあり方を巡る課題を突き付けており、2021年度文化庁芸術祭賞の優秀賞(テレビ・ドキュメンタリー部門)も受賞している。日本科学技術ジャーナリスト会議は、新聞、通信、放送、出版、インターネットなど、メディアの業態を超えて科学技術に係るジャーナリストらが集まる任意団体で、月例講演会や見学会を通じ交流・研さんを深めている。

09 May 2022

2984

IAEAタスクフォースの座長を務めるカルーソ原子力安全・核セキュリティ局調整官福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関する報告書が4月29日、IAEAより公表された。〈エネ庁発表資料は こちら〉日本政府とIAEAとの間で2021年7月に行われたALPS処理水処分の支援に関する署名に基づき、国際専門家も含むIAEAタスクフォースにより指定されたレビューチームが去る2月に来日。今回の報告書は、東京電力が2021年12月に原子力規制委員会に提出したALPS処理水の取扱いに関する実施計画変更認可申請書(希釈放出設備および関連施設の設計などを記載)や、同年11月に公表した海洋放出に係る人・環境への放射線影響評価報告書の内容を踏まえ、レビューを通じて得られた見解を記述。今後ALPS処理水の放出前・中・後を通じ実施されるレビューの最初の報告書となるもの。それによると、安全性については、国際基準に照らし、放出設備の設計において予防措置が的確に講じられており、人への影響が規制当局が定める水準より大幅に小さいことが確認されたとしている。現在、IAEAタスクフォースでは、2022年後半に2回目のレビューチーム派遣を計画。今後、ALPS処理水の放出開始前に、レビューの全側面にわたって収集した結論を含む完全な報告書が取りまとめられる予定。今回のIAEAによるレビュー報告書では「現実に即した評価や説明の追加を求める」との指摘もあったことから、萩生田光一経済産業相は4月29日発表の談話の中で、「こうした指摘を東京電力の計画にしっかりと反映させ、ALPS処理水の処分に係る安全確保と国内外の理解醸成に引き続き取り組んでいく」としている。

02 May 2022

2737

政府は4月29日、春の叙勲受章者を発表。桐花大綬章を元衆議院議長の伊吹文明氏が受章する。伊吹氏は、2006~07年に文部科学大臣(第1次安倍内閣)を、2007~08年に財務大臣(福田内閣)を務めるなど、政府要職を歴任。資源エネルギー庁で「原子力立国計画」が策定され原子力のプレゼンス向上の機運が高まっていた文科大臣在任当時、高速増殖炉の実証ステップや第二再処理工場の検討など、核燃料サイクルの推進を文教・科学技術行政の立場からリード。2012~14年には衆院議長を務め、2014年11月の解散時、議員らの万歳のタイミングをたしなめたことで話題になった。旭日大綬章を受章する田中氏(2012年、文科省記者団とのインタビューにて)旭日大綬章は、元内閣府科学技術政策担当大臣の竹本直一氏、元文科大臣の田中眞紀子氏、元環境大臣兼内閣府原子力防災担当大臣の山本公一氏他、計11名が受章。竹本氏は内閣府大臣在任中の2020年2月、就任間もないIAEAグロッシー事務局長との会談に臨んだ。田中氏は科学技術庁(現文科省)長官、文科大臣などを歴任。1994~95年の科学技術庁長官在任中、フランスから青森県六ヶ所村への高レベル放射性廃棄物返還輸送の開始(1995年4月)に際し地元対応に尽力。1995年7月には電気事業連合会より要請された新型転換炉(ATR)実証炉計画の見直しに理解を示すなど、原子力政策に係る大きな節目で手腕を発揮した。旭日重光章は、元原子力規制委員会委員長の田中俊一氏、元総務大臣の片山善博氏ら、瑞宝重光章は、元文部科学審議官の林幸秀氏らが受章。田中氏は、2007~09年に原子力委員会委員長代理を、2012~17年には原子力規制委員会の初代委員長を務め、福島第一原子力発電所事故後の原子力安全行政を軌道に乗せた。1967年に日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)に入所した同氏は、東海研究所副所長在任時、JCO臨界事故(1999年9月)の収束で対応に当たった経験がある。片山氏は、総務大臣就任前の1999~2007年に鳥取県知事を務め、同県東郷町(現湯梨浜町)における日本原子力研究開発機構のウラン残土問題で2006年に文科大臣、同県三朝町長、原子力機構理事長との協定書を締結し解決を図った。林氏は、1996~98年の科学技術庁原子力局政策課長在任時、動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)のアスファルト固化処理施設火災爆発事故が発生(1997年3月)。その後の法人改革などで手腕を発揮した。この他、原子力関係では、瑞宝中綬章を長崎大学名誉教授の朝長万左男氏、元徳山工業高専校長の天野徹氏、元文科省科学技術政策研究所長の和田智明氏が受章。朝長氏は被爆者医療に尽力するとともに、日本の被爆経験を踏まえた核攻撃に関する調査結果を発表するなど、国内外に向け核兵器の非人道性を訴え続けている。天野氏は科学技術庁原子力局政策課長在任時にJCO臨界事故が発生。その後の原子力行政の建て直しに取り組んだ。和田氏は科学技術行政の経験を活かし「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の日本コーディネーターとして活躍中だ。ルース米国大使(左)と野田首相(2011年〈肩書は当時〉、官邸ホームページより引用)また、外国人では、旭日大綬章を元駐日米国大使のジョン・ビクター・ルース氏が、旭日中綬章を「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(UNSCEAR)事務局長のマルコム・クリック氏が受章。ルース氏は2010年8月、駐日米国大使として初めて広島原爆死没者慰霊式・平和祈念式に参列。同氏は東日本大震災後の復興支援にも注力し、日米間の関係強化・友好親善に寄与した。クリック氏は、科学的・中立的な立場から福島第一原子力発電所事故による放射線の影響に関する報告書をまとめ、福島県内での説明会も行うなど、日本の放射線理解促進に寄与した。

02 May 2022

4192

東京電力は4月27日、「復興と廃炉の両立」に向けた浜通り地域の廃炉産業集積の取組として、燃料デブリ取り出しエンジニアリング会社(仮称、福島第一原子力発電所近隣に設置)と浜通り廃炉関連製品工場(同、福島県楢葉町)を設立することで、それぞれパートナー企業のIHI、日立造船との基本合意に至ったと発表した。いずれも新会社は2022年10月の設立予定。〈東京電力発表資料は こちら〉燃料デブリ取り出しエンジニアリング会社について、東京電力は「燃料デブリ取り出しシステム・設備の構築を実現し、浜通りの廃炉関連製品工場と連携して福島の復興にも貢献していく」とともに、共同事業体を通じ「燃料デブリ取り出しを安全かつ着実に遂行し、長期にわたる廃炉の貫徹を目指す」としている。また、浜通り廃炉関連製品工場については、日立造船の使用済燃料の輸送・貯蔵に係る知見を活用し、これまで県外製造とせざるをえなかった高機能製品を中長期的に浜通りで生産。地元出身者の積極的な雇用なども通じ福島の復興に貢献していく。この他、東京電力は同日、廃炉事業のプロジェクトマネジメント強化を図るため、海外での廃炉に豊富な知見を持つ米国Jacobs社と協業契約を締結。Jacobs社は、英国の廃止措置サイトであるセラフィールドのプロジェクトで豊富な実績を有しており、その中で培われた技術・知見が福島第一原子力発電所の廃止措置に係る課題の解決に大きく役立つものと期待している。

28 Apr 2022

3106

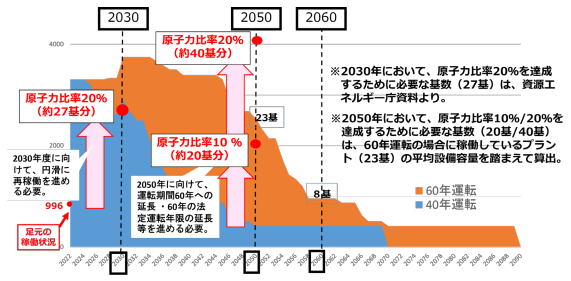

日本経済団体連合会は4月26日、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた提言を発表した。「国を挙げて『経済と環境の好循環』を創出しながら、経済社会全体の変革『グリーン・トランスフォーメーション(GX)』を推進する必要がある」との考えのもと、(1)イノベーション、(2)トランジション(技術の社会実装に至る過程での円滑な移行)、(3)投資の促進、(4)産業競争力の強化――の4つの視点を掲げ、政府に対しグランドデザイン「GX政策パッケージ」の策定を求めている。昨秋発足した岸田内閣は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」の策定・推進を標榜。経済産業省では、産業構造審議会のもとに「GX推進小委員会」を置き、総合資源エネルギー調査会との合同会合を2021年12月に始動し、同戦略の策定に向けた検討を進めており、これまで7回の会合で、関係省庁、産業界、シンクタンクよりヒアリングを実施した。今回の経団連による提言は、こうしたGXを巡る動きに対応したものといえる。経団連の十倉雅和氏会長は、提言の序文の中で、「昨今のエネルギー資源価格の高騰や足元のロシア・ウクライナ情勢など、GXを取り巻く国内外の環境は、日々、大きく変化している」と述べ、提言内容の不断の見直しを図っていくとしている。「GX政策パッケージ」については、まず社会実装が必要な技術・投資額・政策に関するロードマップの明示、省庁横断的な司令塔「GX実現会議」の創設を要望。その上で、エネルギー供給構造の転換、原子力利用の積極的推進、電化の推進・エネルギー需要側を中心とした革新的技術の開発など、推進すべき8項目の諸施策をあげている。原子力については、既存プラントの運転期間を60年に延長しても、2040年以降に設備容量が著しく縮小し、2050年段階では原子力比率20%(2030年のエネルギー需給見通しでは約20~22%)に遠く及ばないとのデータを図示。60年超運転の検討、安全性が向上した革新軽水炉に加え、小型モジュール炉(SMR)や水素製造に活用できる高温ガス炉などを念頭に、政府として新たなプラントの建設方針を示すべきとしている。また、火力発電の脱炭素化については、2030年度に向けてLNGなどの低炭素燃料への転換を進めるとともに、「S+3E」(安全性、エネルギー安全保障・安定供給、経済効率性、環境適合性)を大前提に非効率火力発電プラントの廃止を進め依存度を低減。「2050年カーボンニュートラル」を見据え、脱炭素火力の社会実装を図るべく水素・アンモニアの専焼、CCUS(CO2回収・有効利用・貯留)活用に係るイノベーション創出に取り組むとしている。今回の提言では、「GX政策パッケージ」を実行し「2050年カーボンニュートラル」が実現した際の経済の姿も展望。2050年度の実質GDPは2019年度比で91.0%増加し、1,026.8兆円となるとの試算を示している。

28 Apr 2022

2998

原子力規制委員会は4月27日の定例会合で、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案に対する追加検査の中間取りまとめについて審議した。同発電所で2020年以降に発生したIDカード不正使用および核物質防護設備の機能一部喪失について、規制委員会は2021年3月、東京電力に対し、(1)直接原因、(2)根本的な原因、(3)安全文化および核セキュリティ文化要素の劣化兆候――の特定、それを踏まえた改善措置活動の計画を報告するよう求め、合わせて約2,000人・時間を目安とする追加検査を行うことを決定。東京電力では、経営層の主体的関与のもと、本社・発電所が一体となった調査体制を敷くとともに、独立検証委員会による第三者評価を実施し、同年9月に一連の不適切事案に対する改善措置報告をまとめている。原子力規制庁からの報告を受け、検査を担当する山中伸介委員は、「人の力に依存しない」高いレベルの核セキュリティの担保とそれに対する検査のあり方を検討していく必要性を強調。核セキュリティを担当する田中知委員は核物質防護管理者のスキル向上を課題としてあげ、組織文化の劣化を懸念する伴信彦委員は改善状況に対する客観的な評価に努めるべきとした。東京電力に対応を求める事項には、防護設備の経年化に伴う不具合頻発や悪天候による機能喪失も含まれ、誤報に関する原因分析や設置環境対策などが評価の視点となっている。自然ハザードに係る審査を担当する石渡明委員は、冬季の積雪・雷や砂塵など、柏崎刈羽原子力発電所の置かれる過酷な自然条件にも十分配慮した防護設備のメンテナンス・更新がなされているかも着実に確認すべきとした。会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、柏崎刈羽原子力発電所の原子力規制検査に係る対応区分の変更(法令により発出された是正措置命令に基づき「第4区分」から「第1区分」となる必要がある)に関し、自身の任期満了時期(2022年9月)にも言及しながら「年内に判断できれば」との見通しを示したほか、核セキュリティにおける機微情報を扱うが故の閉鎖性を懸念した上で、「社会、メディアとの間で良い緊張関係が築かれる必要がある」とも述べた。

27 Apr 2022

3708

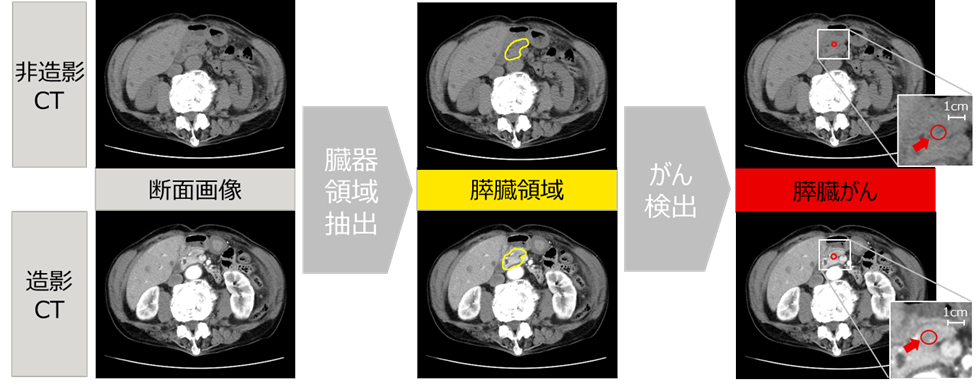

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院と富士通は4月25日、すい臓がんを進行前に造影剤を用いないCT画像(非造影CT画像)から検出するAI技術の共同研究を開始したと発表した。〈南東北病院発表資料は こちら〉「がんの王様」とも呼ばれるすい臓がんは極めて進行が速く、国立がん研究センターが昨秋まとめたデータによると、5年生存率(がん以外の死因による影響を均した相対生存率)は12.1%、10年生存率(同)は6.6%と、部位別で最も予後が悪いことから、早期発見を可能とする技術の確立が喫緊の課題だ。最近では、「ゴルゴ13」で知られる漫画家のさいとう・たかをさん、「キャンディ・キャンディ」や「南の虹のルーシー」の主人公役を演じたアニメ声優の松島みのりさんなど、日本のソフトパワーを支える人物の命を絶っている。総合南東北病院と富士通による同共同研究では、病院が保有する300件に及ぶすい臓がん患者のCT画像データをAIに学習させ画像解析能力を高めることで、人間の目では見逃がしそうな微小ながんやがんの疑いのある部位を検出する技術の開発に取り組む。この技術により、人間ドックなどで広く実施されている非造影CT画像でもすい臓がんを検出できるようになる。非造影CT画像はコントラストが低く、他の臓器との境界が不明瞭なすい臓自体の位置を特定することが困難で、すい臓の中に存在するがんの部位の検出が非常に難しい。今回、開発に取り組むAI技術により、正常なすい臓の見た目と微かに異なる病変をCT画像上に示すことが可能となり、より効率的かつ確実な画像診断が実現されるとしている。今後、臨床現場への適用を通じ有効性を検証していく総合南東北病院の医師・福島大造氏は、「すい臓がんの早期診断につながり、救命可能な症例数が飛躍期に高まる」と期待。また、2022年度内の技術確立を目指す富士通のコンバージングテクノロジー研究所所長・増本大器氏は、「研究成果を広く医療や健康増進サービスなどに応用し、健康な社会づくりに貢献していく」とコメントしている。福島県郡山市にある総合南東北病院は、陽子線治療装置を備えるとともに、2020年3月にはBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)を開始し、地域のがん診療の拠点として位置付けられているほか、アジア圏をターゲットとしたメディカルツーリズム(高度先進医療の提供に買い物・観光なども加え経済効果を図るもの)など、医療分野におけるビジネスモデルの創出にも取り組んでいる。

26 Apr 2022

4182

原子力発電環境整備機構(NUMO)は、高レベル放射性廃棄物の地層処分の理解に向けた出前授業や教育関係者向けの授業プラン支援などの取組を通じ、次世代層への関心喚起に努めている。最近では、SDGsをテーマとした探求的な学習の題材としても注目されていることから、ESD(持続可能な開発のための教育)の観点で教育課程と地層処分との関連性を啓発する動画をウェブ上に公開。同ウェブには、小中学生向けのボードゲーム教材やモデル授業指導案の動画解説なども掲載されている。こうした状況下、NUMOは、全国各地で行われている地層処分に係る授業・教材研究の取組を教育関係者が共有すべく、「高レベル放射性廃棄物の処分問題を授業でどう取り上げるか」をテーマとする全国研修会を3月6日に都内の日本科学未来館で開催(オンライン配信併用)。全国のエネルギー・環境教育の研究団体から12件の研究・実践報告が披露された。高レベル放射性廃棄物に関する生徒へのアンケート結果、処分地を「北海道とするか」「札幌とするか」で回答に大きく差が生じた(白石中・森山氏発表資料より引用)北海道大学エネルギー教育研究会からは、札幌市立白石中学校教諭の森山正樹氏が3年理科「エネルギー資源とその利用」での授業実践例を発表。計10時間構成の授業の中で、日本のエネルギー事情を踏まえた発電方法ごとの「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)、2018年に発生した北海道内の全域停電、10年後の北海道の電源構成他について、生徒自身で考えさせるもので、「正解のない問題に対峙する資質・能力を育成するために、エネルギー・環境問題を扱うことは有効だった」と、成果を強調。一方で、「まずは教師がしっかり学ばねばならず、ハードルは高い」とも述べ、授業で地層処分について扱うには多くの課題があることを示唆した。森山氏は、授業の中で生徒に対し実施したアンケートについても紹介。「生活で生じたゴミは自分たちで処理すべきだ」との問いに対し94%の生徒が「そう思う」と回答したが、「北海道で高レベル放射性廃棄物を処分するとしたらどう思うか」、「札幌で高レベル放射性廃棄物を処分するとしたらどう思うか」との問いに対し、「賛成」との回答はそれぞれ29.2%、8.5%となっており、アンケート結果を通じ、同氏は「NIMBY」(Not in My Back Yard)の問題についても生徒に考えさせている。学生参加の琉球大・赤嶺さん(ZOOM撮影)沖縄エネルギー環境教育研究会からは、琉球大学教育学部学生の赤嶺優奈さんが中学校理科向けの学習指導案「沖縄特有の粘土を用いた実験と地層の働きから地層処分を考える」を紹介。沖縄北部の土壌「国頭マージ」(赤土)、同中南部の土壌「ジャーガル」(泥土)などを用いて吸水性を比較する実験を行い、人口バリアとしてガラス固化体を隔離し閉じ込める粘土(緩衝材)の働きを理解させるのがねらいだ。九州地区エネルギー環境教育実践研究会からは、大分市立大在小学校教諭の古澤拓也氏が「エネルギー環境教育を通して『バランス感覚』の育成を目指す」実践事例(6年理科)を紹介。火力、風力、水力、太陽光、原子力、地熱の各発電方法のメリット・デメリットについて生徒たちに考えさせたとしており、参加者からは、教科を越えた学校全体による連携の必要性を指摘する意見や、温泉地帯で知られる地元の地熱発電に対する理解に関して質問があった。今回の研修会では4つのセッションに分かれ報告が行われた。セッションのコーディネーターを務めた常葉大学副学長の安藤雅之氏は、「授業に係る大人に%A

22 Apr 2022

3005

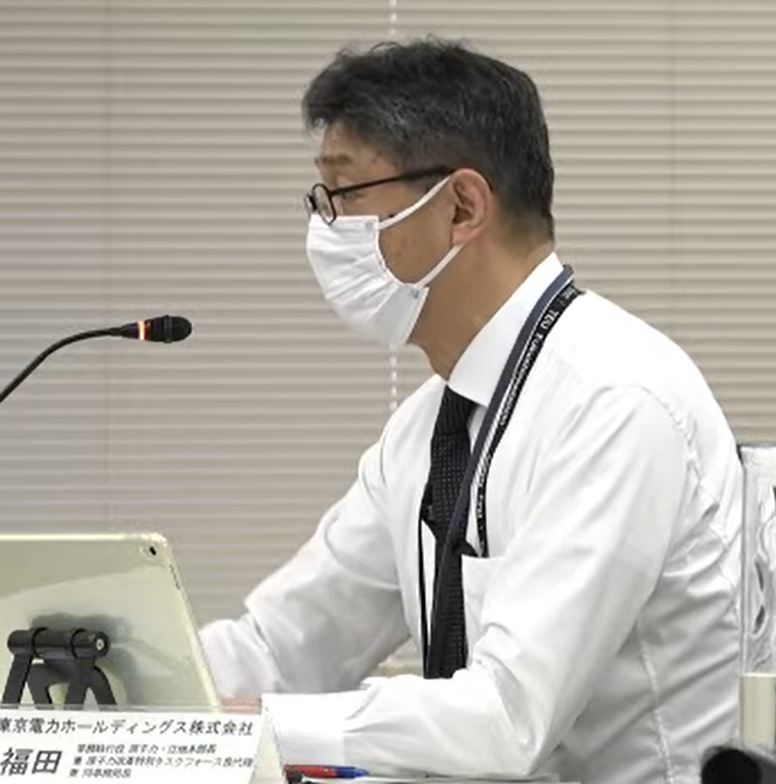

原子力発電の安全な長期運転のため、電力会社では燃料の高度化に係る取組を進めている。4月19日に行われた原子力規制委員会と事業者との意見交換会(CNO会議)では、BWRの新型燃料導入に向けた規制対応がテーマとなった。CNO会議は、2016年度以降、規制委員会が実質的な審査案件とは別に個々の技術的課題に関し、事業者の原子力部門責任者を招いて随時行っているもの。10×10燃料(GNF製、電力発表資料より引用)今回のCNO会議では、BWRを有する電力会社を代表し、東京電力原子力・立地本部長の福田俊彦氏が新型燃料「10×10燃料」について説明した。現在、BWRで用いられている「9×9燃料」は20年以上前に導入されたものだが、同氏は、「10×10燃料」のメリットに関し、(1)燃料棒の本数を増やすことで1本当たりの熱的負荷が緩和され安全性が向上する、(2)使用済燃料の発生量低減にも寄与する、(3)海外では既に1990年代から導入が進められ現在の主流となっている――とポイントを述べ、「BWRの再稼働後、速やかに対応すべき課題。地元とも対話を行い導入準備を進めていきたい」と強調。その上で、実際の導入までの道筋を見据え、燃料体の設計に関する型式証明やトピカルレポート制度を活用した合理的・効率的な審査が行わるよう求めた。〈電力発表資料はこちら〉メーカーが審査を申請する機器類の型式証明は、使用済燃料輸送容器の審査で既に行われているが、福田氏によると、「10×10燃料」に関し燃料メーカーでは2022年度下期中、早い時期での申請が検討されているという。法令上、原子力施設に係る審査は原則、設置者(電力会社など)による許可申請が前提。その中で、トピカルレポート制度は、電力会社やメーカーからの求めに応じ、特定の安全審査事項についてまとめた技術文書をあらかじめ評価することにより、同一トピックの繰返し審査を割愛し審査の実効性・効率性を高めるもので、旧原子力安全・保安院の頃、評価条件・方法などを盛り込んだ内規が定められた。米国では定着している制度だ。電力からの提案を聴く原子力規制委員会・更田委員長(インターネット中継)福田氏の説明を受け、規制委員会側との間で、指針類の体系や解釈の仕方、学協会による技術基準の利用など、審査の進め方に関する模索的なやり取りがなされ、まずは型式証明の雛形を手始めに、原子力規制庁の技術基盤グループと原子力エネルギー協議会(ATENA)とで実務的な意見交換を行うことで概ね一致した。「10×10燃料」の導入に関し、更田豊志委員長は20日の定例記者会見で、「安全裕度が大きくなることから、導入はよいこと」としたほか、評価手法を国際的な流れに整合させていく必要性にも言及した上で、「さらに事業者とのやり取りを進めていく必要がある」と述べた。

21 Apr 2022

4429