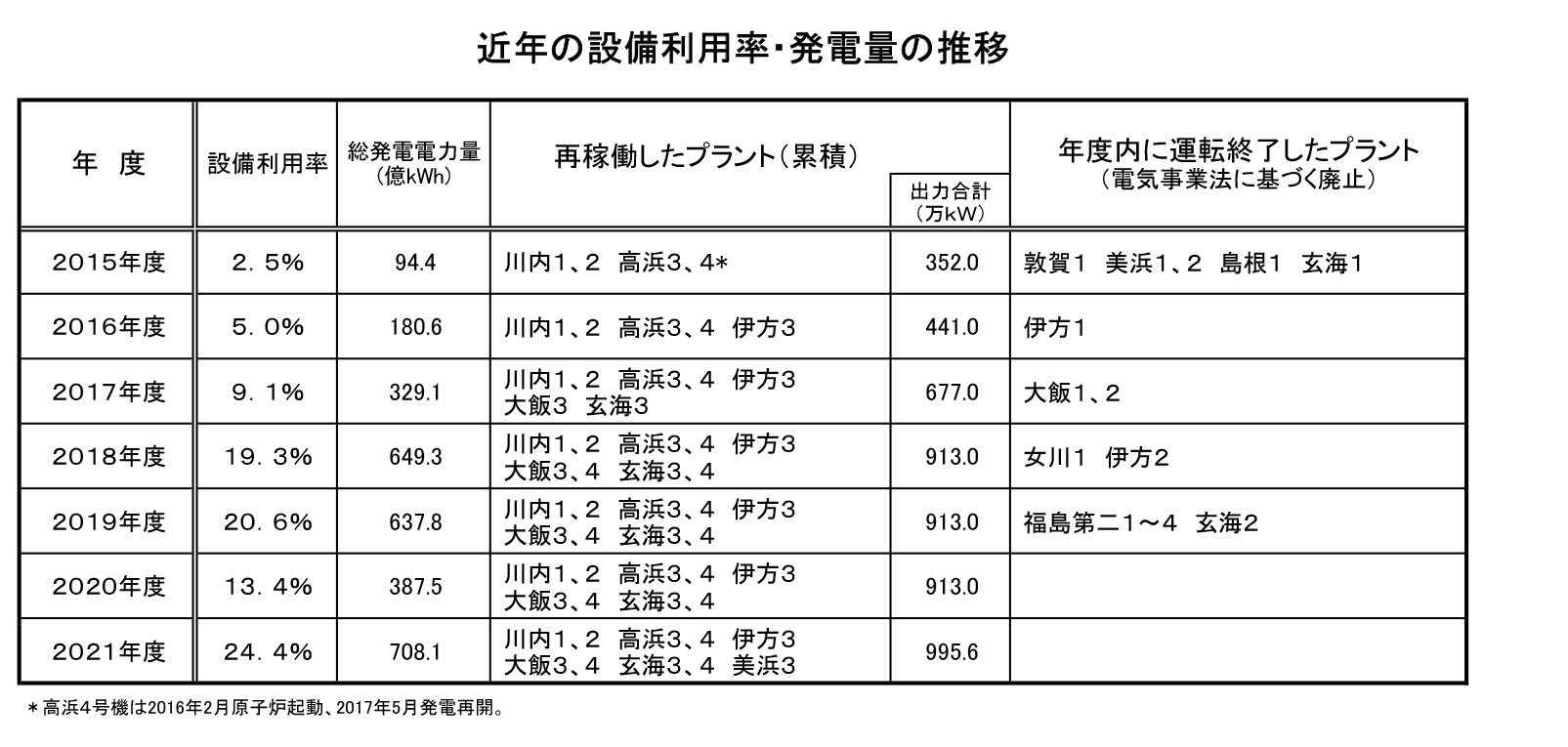

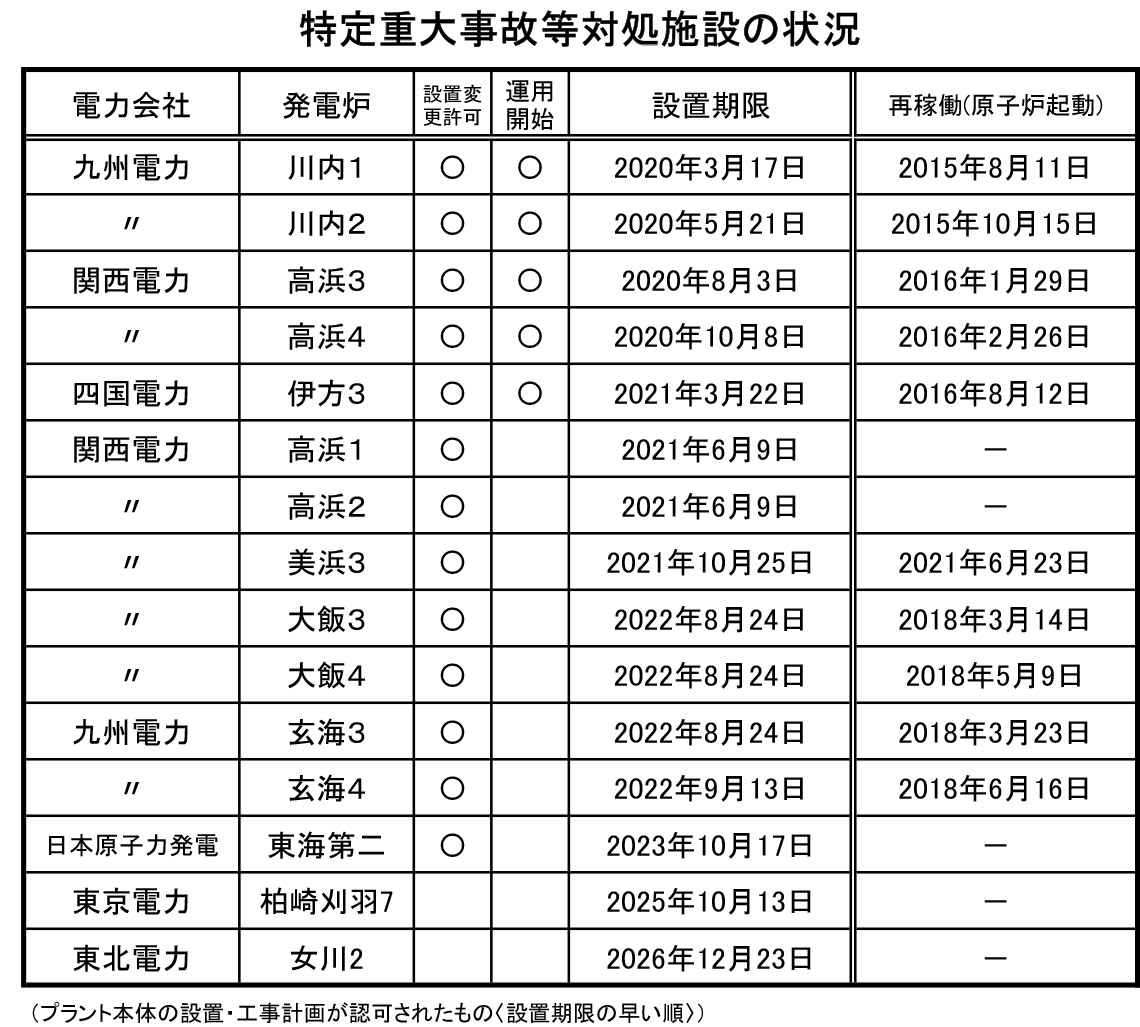

原子力産業新聞が電力各社から入手したデータによると、2021年度の国内原子力発電の設備利用率は24.4%、総発電電力量は708億510万kWhとなり、いずれも新規制基準が施行された2015年度以降で最も高い水準となった。これまでに再稼働したプラントは、2021年6月に国内初の40年超運転として発電を再開した関西電力美浜3号機が加わり計10基(総出力995.6万kW)となっている。12月には司法判断などにより停止していた四国電力伊方3号機が2年ぶりに運転を再開した。一方、美浜3号機は、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」が設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年間)までに整備されず、10月に定期検査入り。同機は2022年11月中旬に本格運転に復帰予定。*各原子力発電プラントの2021年度運転実績(2022年3月分を併記)は こちら をご覧下さい。

12 Apr 2022

8280

資源エネルギー庁は4月7日、エネルギー教育推進事業の一環として小学校高学年を対象に作品を募った「『わたしたちのくらしとエネルギー』かべ新聞コンテスト」の2021年度受賞者を発表。全国からエネルギーに関する自由研究をかべ新聞形式でまとめた394作品が寄せられ、審査の結果、最優秀賞(経済産業大臣賞)には北海道教育大学附属札幌小学校(札幌市)の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」が選ばれた。この他、優秀賞として19作品、入賞として16作品が選ばれている。〈講評と受賞作品一覧は こちら〉最優秀賞作品の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」では、エネルギー基本計画が示す電源構成、「2050年カーボンニュートラル」の意味、電気自動車の普及、原子力発電に関する校内アンケート、旭川市の旭山動物園が取り組む環境保全の取組などを「記事」にまとめ、「地球は人間だけのものではない。私たちも空と森、そして未来のために電気の無駄使いからなくしていき、カーボンニュートラルを実現したい」と訴えかけている。「あさひやま 動物園で バイオマス たくさん学ぶ 猛暑の中で」。これは、同作品をまとめた山村理透さん(5年、応募当時)が旭山動物園を取材した感想を短歌にしたものだ。山村さんが動物園を訪れた2021年7月31日、旭川市は最高気温が37.6℃に上る記録的な猛暑となった。地球温暖化・森林破壊がホッキョクグマやオランウータンの生態に及ぼす影響、園内に設置される水・くみ取り不要のバイオトイレに関して説明を受けたとしており、昨今の異常気象を肌で感じながら、エネルギーと気候変動の関係や環境保全について考える重要性を学んだものと思われる。北海道教育大学附属札幌小学校からは、今回、優秀賞11作品、入賞6作品が選ばれており、冬季に降り積もった雪を貯蔵し施設の夏季冷房に利用する雪氷熱エネルギーや、畜牛の糞尿を発酵させて得られるメタンで熱・電気を起こすバイオガスプラント(副産物として肥料)など、地元ならではの課題がエネルギーへの還元を通じて解決される取組を現地取材した作品も幾つかあった。優秀作品にみられるこうした傾向に関し、コンテストの審査委員長を務めた山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「具体的な見学や調査に基づいて考えが述べられていた」、「自分たちの住む地域の問題に目を向けていた」などと評価。一方で、取り上げるテーマが再生可能エネルギーと地球温暖化に偏っていることを憂慮し、「もう少し広い視野が欲しい」ともコメントしている。

11 Apr 2022

5692

【国内】▽1日 萩生田経産相がIEA臨時閣僚会合に出席、エネ市場安定化に向け計6,000万バレルの石油協調放出に合意▽1日 エネルギー使用の合理化等改正法案が閣議決定、脱炭素燃料・技術の利用促進など▽1日 経産省の「クリーンエネ戦略」検討会合が原子力産業について議論▽8日 消費者庁が食品の風評被害に関する実態調査結果発表、2012年度以降15回目▽10日 萩生田経産相がG7臨時会合に出席、ウクライナ情勢を踏まえたエネルギー問題について議論▽14日 原産協会がウクライナの原子力施設の安全確保に向け海外団体と共同で声明を発表▽14日 早大・都市大による大学院「共同原子力専攻」が設立10周年記念シンポ開催▽16日 福島県沖を震源とする最大震度6強の地震発生、続く調査で福島第一にタンクの位置ずれが確認されるも原子力発電所に大きな影響なし▽18日 電事連池辺会長が定例会見でウクライナ情勢や電力需給ひっ迫に鑑み、エネルギーの「S+3E」の重要性を強調▽18日 原子力文化財団が2021年度世論調査結果を発表、再稼働への否定的な見方は減少傾向に▽21日 IAEAの福島第一ALPS処理水に関する規制レビューチームが来日(~25日)▽21日 資源エネルギー庁が東京電力管内に電力ひっ迫警報、地震の影響による火力停止や厳寒予報で(22日には東北電力管内にも)▽23日 JANSIが「アニュアルコンファレンス」開催、原子力安全のレジリエンス向上で議論▽25日 規制委の委員長に山中委員を充てる人事案に衆参両院の同意がそろう、9月就任予定▽25日 農水省が福島県産品の2021年度流通実態調査結果を発表、マーケティングに係る社会実証も▽27日 日本原燃のウラン濃縮工場が操業30周年(28日には記念式典開催)▽28日 総合エネ調原子力小委が革新炉開発に関し集中議論するWGの設置を決定▽30日 東北電力が女川2号機の安全対策工事について「2023年11月の完了を目指す」と発表、再稼働は2024年2月の見込み▽30日 九州電力が玄海3・4号機の運転計画変更を発表、今夏に迎える特重施設設置期限および電力需給を踏まえ▽30日 東京電力が柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護事案を踏まえた改革進捗状況を発表、本社機能の新潟移転など▽30日 全国知事会がウクライナ情勢に鑑み、原子力発電所に対する武力攻撃に関し政府に緊急要請 【海外】▽3日 ロシアによるウクライナ侵攻を受けIEA、EUがロシアからの輸入天然ガス依存から脱却するための10方策を公表▽3日 フィンランドのフォータム社、2回目の運転期間延長でロビーサ原子力発電所を2050年まで稼働させる方針を決定▽4日 ロシア軍の砲撃によりウクライナのザポリージャ原子力発電所で火災発生、その後無事に鎮火とウクライナ国家原子力規制検査庁が発表▽6日 ロシア軍がザポリージャ原子力発電所を制圧するも運転は継続とIAEAが発表▽7日 英規制当局、ロールス・ロイス社製SMRの包括的設計認証審査(GDA)を開始▽9日 スイス国民の意識調査で原子力支持率が回復傾向に▽10日 カナダのOPG社、ダーリントンでのGEH社製SMR「BWRX-300」の建設でサイト準備作業開始へ▽10日 米エネ省、先進的原子炉の廃棄物削減プロジェクト11件に合計3,600万ドルを交付▽12日 欧州初のEPR、フィンランドのオルキルオト3号機が送電開始▽14日 スウェーデンのプロジェクト開発企業、複数のSMRの国内建設に向けGEH社と協力覚書▽16日 英国のニュークレオ社、小型の鉛冷却高速炉の開発でイタリアの新技術・エネルギー・持続可能経済開発局と協力▽17日 チェコの国営電力、ドコバニ原子力発電所の増設計画でサプライヤー3社の入札開始▽17日 カナダ政府、WH社製マイクロ原子炉「eVinci」の国内建設に向け約2,700万加ドル投資▽17日 英国の超党派議員連盟、「2035年までに少なくとも1,500万kWの原子力発電設備新設が必要」と訴え▽18日 ベルギー政府、2025年に設定した脱原子力の達成時期を延期、最も新しい2基を2035年まで運転へ▽21日 ウクライナのチョルノービリ原子力発電所で、ロシア軍が制圧以降初めてスタッフ全員の交代が完了▽24日 UAEで国内2基目のバラカ2号機が営業運転開始▽25日 中国で2基目の「華龍一号」である福清6号機が試運転を終え、営業運転認可を取得▽28日 フィンランドのハンヒキビ1号機建設計画に一部出資のバンター市が撤退を表明▽28日 オンタリオ州などカナダの4州、SMRを開発・建設するための共同戦略計画を策定▽29日 ポーランドの原子力事業会社、大型炉の建設計画でポモージェ県内の候補地の環境影響評価報告書を提出▽30日 IAEAのグロッシー事務局長、ウクライナの南ウクライナ原子力発電所を訪問▽31日 ロシア軍がチョルノービリ原子力発電所から撤退開始▽31日 チェコ電力、同国初のSMR立地点としてテメリン原子力発電所を選択

11 Apr 2022

2420

総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループ(委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)が4月7日、およそ2年半ぶりに会合を開催。資源エネルギー庁および原子力発電環境整備機構(NUMO)より高レベル放射性廃棄物処分に係る最近の取組状況について説明がなされ、意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉前回の会合開催後、2020年には最終処分地の選定に向けて、北海道寿都町・神恵内村での文献調査が始まっている。2021年4月にはそれぞれの町村とNUMOにより「対話の場」が立ち上げられ、中立的な立場のファシリテーターによる進行のもと、地元住民をメンバーとして意見交換が行われるとともに、地域の将来を考える勉強会や現地視察など、議論から派生した取組も展開中。資源エネルギー庁の説明によると、「対話の場」では、「町民の多くが寿都の未来を考えるようになった」、「『対話の場』以外にも若い世代の人たちが議論する場があっていいのでは」といった前向きな意見、一方で、「根底に『議会と村長が勝手に決めた』という不信感があり、むしろ最近では文献調査について話しづらい空気になってきた」といった不安の声も出されている。次世代層による地層処分に係る最近の理解促進活動として、資源エネルギー庁は、学生たちが主体となる取組「ミライブ」について紹介。「ミライブ」は、全国から有志の学生約60名が集まり、考え、議論し、活動の輪を広げる同世代間の理解促進活動で、現地視察やグループワークの企画・運営の他、次世代層への訴求効果が高いSNSを活用した広報活動や、学生同士で学び合うオンライン自主勉協会を実施している。また、NUMOでは、引き続き地層処分の仕組みや日本の地質環境について理解を深めてもらうよう対話型全国説明会を開催しているが、最近の参加者による発言の傾向に関し、今回のWG会合に出席した近藤駿介理事長は、「最終処分問題を自分事として考えての疑問・意見が大幅に増加してきた」と述べた。さらに、寿都町・神恵内村を中心とした今後の対話活動に関しては、「地層処分について住民が参加しやすい機会づくりの検討と積極的展開」、「周辺市町村等への丁寧な対話活動」、「全国的な議論とすべく対話・広報活動を積極的に展開」などと展望。地層処分の安全性に係る理解促進に向け、日本原子力学会などのアカデミアと連携した技術コミュニケーションの必要性にも言及した。今後の課題認識の一つとして、資源エネルギー庁では、「最終処分の実現に向けては、全国のできるだけ多くの地域において文献調査を受け入れてもらうこと」をあげている。これに関し、委員からは、「2つの地域が文献調査に手を挙げたことで国民は安心した気持ちになっているのではないか。解決せねばならない社会課題であることを引き続き広く発信していく必要がある」、「文献調査が行われている2つの自治体に係る情報が全国に行き渡っていない」、「地球科学に関する国民のリテラシーが非常に不十分」といった意見があがった。

07 Apr 2022

3572

長崎大学の核兵器廃絶研究センター(センター長=吉田文彦教授)と同原爆後障害医療研究所(所長=宮﨑泰司教授)は4月6日、被爆地としての経験を踏まえた放射線被害者支援に関する政策提言を発表した。同日、記者会見を行った核兵器廃絶研究センター副センター長の広瀬訓教授は、「2017年に国連で採択され、昨年1月に発効した核兵器禁止条約の第1回締約国会議(2022年6月にウィーンで開催予定)を念頭にまとめた」と、今回の提言のスタンスを説明。続けて、「非人道的な兵器の使用による犠牲者を生まないための完全な対策は兵器そのものを禁止すること。そして、もう一つは不幸にしてそのような兵器の犠牲になった人が現れた場合には速やかに支援・救済すること」と、核兵器禁止条約の主旨を説いた。同条約の締約国会議は2年に一度行われることとなっている。提言では、その初回会議で、放射線被害者への支援・救済に関し、締約国、非締約国、専門家、NGOの参加を得て、医療上の課題を検討する「医療ワーキンググループ」と、制度設計や法的な問題の解決などに取り組む「支援制度ワーキンググループ」を設置し実務的な作業を進めるよう要望。広瀬教授は、「長崎大の原爆後障害医療研究所には、実際に長崎で被爆した方々へのケアに関し非常に長きにわたる経験・蓄積がある。これを国際的により有効に役立ててもらいたい」と、同学による貢献の可能性を強調した。「医療ワーキンググループ」については、核爆発による影響を受けたと思われる地域や人々に関する情報・データの収集、国際データベースの構築、国際的な支援基準・ガイドラインの策定などの検討を行うものとしている。これに関し、原爆後障害医療研究所の高村昇教授は、「被災者の健康影響を考えるとき、線量の把握が非常に重要。広島・長崎の被爆に係るこれまでの知見がスタンダードとなる」と、データ・資料を着実に整理していく必要性を強調。さらに、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故で被災地の復興支援に取り組んできた経験から、今回の提言を通じ、災害・被ばく医療に係る人材育成が図られることにも期待を寄せた。支援のための資金調達に関し、広瀬教授は、「核兵器禁止条約を既に批准した国々をみると、先進国はあまり多くなく、むしろ開発途上国が多い」と、締約国に財政負担を求める難しさを述べた上で、WHO主導によるコロナワクチン供給の国際ファンドにも言及するなど、柔軟なメカニズムが構築される必要性を示唆した。

07 Apr 2022

1927

萩生田光一経済産業相は4月5日、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長を訪れ、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し意見交換を行った。ALPS処理水の取扱いについては2021年4月、有識者による検討、国際機関からの評価、関係者への説明などを踏まえ、「2年後を目処に海洋放出を開始する」とする処分に関する政府の基本方針が示された。その後も、福島県および隣接県を始めとする産業団体他、国民からの意見聴取や、海外への説明が行われ、2021年末には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画が取りまとめられている。萩生田経産相との面談で、岸会長は、全国の漁業関係者による理解を得られない状況でのALPS処理水の海洋放出に「断固反対」の姿勢を強調。今回の意見交換を踏まえ、全国の漁業関係者への丁寧なかつ真摯な説明が継続され、実効性ある具体策が示されるよう要望した。一方、萩生田大臣は、「処分に伴う風評影響について最後まで全責任をもって対策を講じていく。東京電力に対して信頼回復に努めるよう指導を徹底していく」などと述べた上で、全国の漁業者が安心して漁業を継続できるよう「政府一丸となって様々な対策を講ずる」と、改めて強調。全漁連が要望する(1)漁業者・国民への説明、(2)風評被害への対応、(3)安全性の担保、(4)漁業者の経営継続、(5)ALPS処理水を継続保管することの検討――に関し対応していく姿勢を示した。資源エネルギー庁では、ALPS処理水の海洋放出に伴う需要対策(水産物の販路拡大基金による支援)として、2022年度予算で300億円を計上している。

05 Apr 2022

3157

原産協会の新井史朗理事長は4月1日、会見を行い記者団との質疑に応じた。新井理事長はまず、現下のウクライナ情勢に関し、「市民を含め多くの犠牲者が出ている現状に心を痛めるとともに、一刻も早い停戦合意を願っている。当協会としては、ウクライナの原子力発電所や関連施設に対して行われているあらゆる軍事的攻撃や、安全性を脅かすすべての行為について強く反対する」と改めて述べた(参照:理事長メッセージ〈3月11日発表〉)。原産協会では3月14日、カナダ原子力協会、FORATOM(欧州原子力産業協会)、米国原子力エネルギー協会、英国原子力産業協会、世界原子力協会、世界原子力輸送協会とともに「ウクライナにおける原子力施設および職員の安全とセキュリティを確保すべくIAEAの活動を支援する用意がある」との声明を発表したほか、ウクライナの原子力施設に関する情報を随時発信している。続いて新井理事長は4月12、13日に開催される「第55回原産年次大会」(於:東京国際フォーラム〈オンライン配信併用〉)について説明。今回のテーマ「世界の持続可能な発展と原子力への期待」に関し、「主要国がカーボンニュートラルを目指す中、コロナからの経済回復と相まって、昨年来、化石燃料価格が高騰。ロシアのウクライナ侵攻を機に、世界のエネルギー供給はますます不安定になっている。こうした地球規模の環境問題や地政学的リスクの解として原子力発電の評価が高まりつつある」と、原子力を巡る世界情勢を概観し、大会での議論が広く発信されることを期待した。同大会2日目のセッション「核燃料サイクルの意義と期待」に関しては、「本年は六ヶ所再処理工場のしゅん工が予定されている」と、時宜を踏まえた議論を期待。「今、世界では先進炉や小型モジュール炉(SMR)の開発が推進されているほか、こうした開発プロジェクトには多くの優秀な若者が携わっている」とも述べ、同2日目のセッション「若手が考える原子力の未来」では、原子力技術のイノベーションへの期待や問題意識について国内外の若手関係者から話を聞き、今後の課題・対策を考えていきたいとした。また、昨今の電力需給ひっ迫を踏まえ、原子力の果たすべき役割について質問があったのに対し、新井理事長は3月28日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会での発言内容を説明。危機的状況への対応の重要性を強調した上で、「常日頃から再稼働できるプラント基数を増やすよう努め、ベースロード電源として原子力の厚みを確保しておくこと」とした。

04 Apr 2022

1839

小口新理事長©原子力機構日本原子力研究開発機構の理事長に4月1日、元三菱重工業副社長の小口正範氏が就任した。2005年に日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構との統合により発足した同機構の理事長は6代目となる。〈原子力機構発表資料は こちら〉小口理事長は、就任に際しメッセージを発表。カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー基本計画の具体化に関する議論が進められている現状などを踏まえ、原子力に関する総合的研究開発機関として、「果たすべき使命は誠に重大」、「強い責任感をもって行動する」と、抱負を述べている。「原子力科学を通じて人類社会の福祉と繁栄に貢献する」という原子力機構の使命を改めて強調。「安全を最優先する」大前提のもと、カーボンニュートラルに貢献する軽水炉・高温ガス炉・高速炉の研究開発、人材育成プラットフォーム機能の充実、福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発、高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発、持続的なバックエンド対策などに重点を置いて取り組むとしている。児玉前理事長©原子力機構これに伴い退任した児玉敏雄・前理事長は、2015年4月に松浦祥次郎氏の後任として就任。新任の小口理事長と同じく三菱重工の出身で、7年間の在任中、研究炉の審査対応・運転再開、「もんじゅ」集中改革、バックエンド対策を見据えた施設中長期計画の策定・推進など、多くの課題に取り組んだほか、量子ビーム・核融合分野に係る放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構)との再編統合でも組織間の相乗効果に向け手腕を発揮した。また、4月1日付で、副理事長(敦賀事業本部長)に、伊藤洋一氏の後任として、板倉康洋執行役を充てる役員人事も発表された。

01 Apr 2022

4822

九州電力は3月30日、玄海原子力発電所3・4号機の運転計画変更を発表した。〈九州電力発表資料は こちら〉新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置工事に係る状況を踏まえたもの。玄海3・4号機は、それぞれ2022年8月24日、9月13日に特重施設の設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年間)を満了するが、いずれも設置工事は未了。新たな運転計画では、現在、定期検査中の3号機の発電再開予定を2022年6月25日から2023年1月20日に遅らせる一方、2022年4月30日より定期検査入りする4号機については、夏季の電力需給確保の観点から工程を見直し、発電再開予定を9月21日から7月10日に前倒しした上、次期の定期検査入り(特重施設整備を含む)を9月12日、その後の発電再開予定を2023年2月23日とした。両機はいずれも2018年に再稼働している。特重施設の設置期限到来に伴う最近のプラント停止としては、2021年10月に定期検査入りした関西電力の美浜3号機がある。また、東北電力は3月30日、女川原子力発電所2号機の安全対策工事について、「2023年11月の完了を目指す」と発表。再稼働は2024年2月を見込む。同機は2020年2月に新規制基準適合性に係る審査をクリア。安全対策工事の完了時期は「2022年度中」とされていたが、2021年12月の設計・工事計画認可を踏まえ、工事完了時期について改めて評価を行ったもの。〈東北電力発表資料は こちら〉

31 Mar 2022

6864

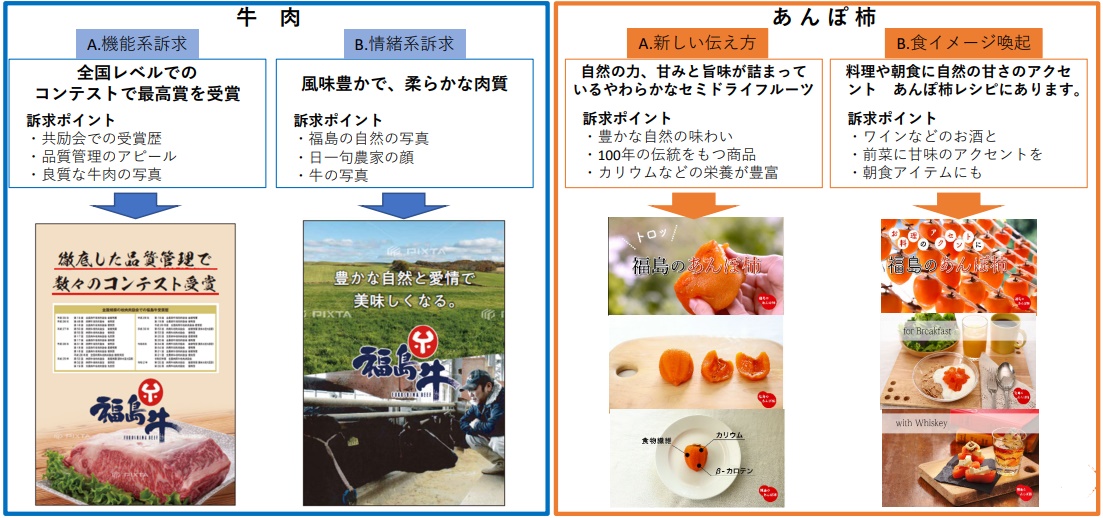

農林水産省は3月25日、福島県産農水産物に関する2021年度の流通実態調査結果を発表した。例年調査を継続する重点6品目の米、牛肉、桃、あんぽ柿、ピーマン、ヒラメについては、依然と出荷量が震災前の水準まで回復しておらず、全国平均との価格差も徐々に縮小してはいるものの、牛肉、桃で約10%下回っており、「引き続き販売不振の解消に向けた取組が必要」としている。一方で、納入業者が納入先の取扱姿勢を実態よりネガティブに評価する(「福島県産品を紹介しても嫌がるだろう」など)姿勢は概ね改善傾向にあった。福島県産品に対する流通段階における認識齟齬の改善に関しては、前回調査で、「ナッジ」(人の感情に働きかけて“何となく”行動を促す行動科学の手法)を活用したチラシ配布による効果も確認されている。また、前回調査では福島県産品と他県産品の価格差の固定化に関し、「ブランド力が弱く市場の需給バランスに左右されている」といったマーケティングの課題が指摘されたことから、今回の調査では、牛肉とあんぽ柿を対象に成果指標(認知度やブランド理解)の改善を目指しマーケティング実証調査を行った。牛肉については、コンテスト受賞歴などの品質評価を切り身の写真とともに記載した「機能系訴求」と自然の風景や農家・牛の写真で感情に訴える「情緒系訴求」の2種類の販売促進ポスター・のぼり旗を作成し、協力店舗への設置前と後のそれぞれにつき来店者アンケートを実施。「ブランド力がある」との評価に関しては両訴求でほとんど差はなかったが、「高級である」では具体的な実績を示した「機能系訴求」の方が優れていた。他方、「情緒系訴求」は、「健康によい」、「品質が安定している」、「伝統がある」といった点の評価が優れていた。あんぽ柿については、特徴や伝統などを伝える「新しい伝え方」と食べ方を訴求する「食イメージ喚起」の2種類の動画を作成し同様に調査。動画を店舗で流す前と後で購入・食用意向の上昇幅を比較したところ、50代までの消費者では、「新しい伝え方」の方が高く、60代以上の消費者では「食イメージ喚起」の方が高くなっていた。今回のマーケティング実証調査では、消費者の購買プロセスにおける課題を踏まえた企画立案の重要性や、消費者の属性によって施策への反応が異なることが示され、福島県産品の価格回復に向けた実態として、「対象品目ごとに課題を調査・整理し仮説を立ててマーケティング活動に取り組むことが重要」ととらえている。

29 Mar 2022

2496

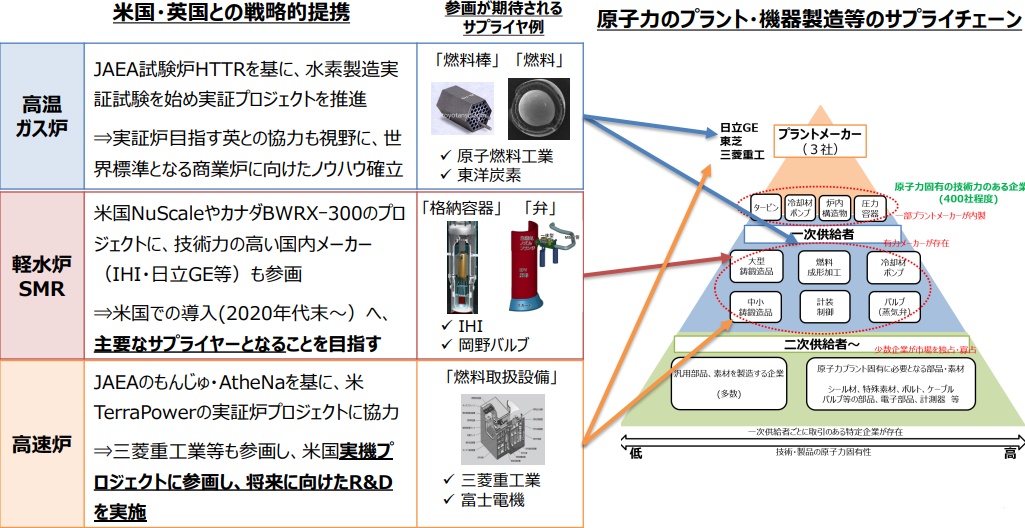

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・東京大学大学院工学系研究科教授)が3月28日に開かれ、エネルギーを巡る社会動向と原子力の技術開発について議論した。〈配布資料は こちら〉同委員会では2月、約10か月ぶりに開かれた前回会合で、今後の議論に向け、(1)着実な再稼働の推進、(2)革新的な安全性の向上等に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と最終処分を含むバックエンド課題への取組――の各論点を提示。論点ごとの意見整理を踏まえ、今回は、革新炉開発、原子力を支える人材・技術に係る課題を抽出。海外電力調査会上席研究員の黒田雄二氏、日本原子力研究開発機構理事の大島宏之氏からのヒアリング、意見交換を行った上で、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため、同委員会のもとに「革新炉ワーキンググループ」を設置し議論を深めることとなった。黒田氏は、米国、英国、カナダ、ロシア、中国など、世界の革新炉開発状況を紹介。小型モジュール炉(SMR)については、OECD/NEAによる報告書から、世界的展開に向けた課題として、(1)経験が限られた技術であり実現性が不確実、(2)実証プロジェクトに続く商業化にはさらなる最適化が必要、(3)サプライチェーンの構築と濃縮度の高いウランの定常的な供給が必要、(4)規制当局による円滑な安全性の審査・承認や世界的な規制体制の調和が必要、(5)社会的受容性の獲得が必要――なことを示した。大島氏は、原子力機構が技術開発に取り組む高温ガス炉と高速炉を「社会ニーズに対応可能な革新炉技術」と標榜。実用化に向けて、計画の早期具体化、次世代炉に対する安全規制・基準の構築や予見性確保、国内開発や国外開発への参入に対する国の支援施策が重要だとした。資源エネルギー庁は、日本における革新炉開発の課題として、予算措置の拡充、予見性を高める規制・法律の整備、開発・実装の工程表確立を掲げ、米国などと対比し整理。また、オランダの事例として、コスト超過・工程遅延の課題最小化のため大型軽水炉(第3世代炉+)に向かう炉型選択・市場動向を紹介。原子力関係輸出高が減少傾向にあるが、原子力サプライヤの海外進出の課題として、(1)海外規格の取得・維持、(2)海外案件のオンタイムな情報収集、(3)現地での継続的なメンテナンスサービスの提供――をあげた。委員からは、杉本達治氏(福井県知事)が、革新炉開発に関し「目標を明確にすることが重要。しっかりと議論し次のエネルギー基本計画に反映させるべき」と強調。特に、高速炉開発については、2016年に示された政府方針を省み、「もんじゅ」を含む周辺地域の研究開発における中核的拠点化を始め、国内の研究基盤の拡充を求めた。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、サプライチェーンの維持に関し、「原子力の持続的活用の観点から、高品質の機器製造、工事・保守などの供給は必須で、これらが国内で一貫して行われることが重要」とした上で、既存炉の徹底活用とともに、新増設・リプレースの明確な見通しなど、関連産業の長期的展望が求められると述べた。

28 Mar 2022

3381

原子力安全推進協会(JANSI)は3月23日、「アニュアルコンファレンス」をオンラインで開催し、「原子力安全のレジリエンス向上」をテーマにパネル討論を行った。約600名が参集。開会に際し挨拶に立ったウィリアム・エドワード・ウェブスター・ジュニア会長は、「原子力産業界が一堂に会し『原子力安全の最高水準を真摯に追及する』という協会としての決意を新たにする場」と、開催の意義を強調。加えて、11日に福島第一原子力発電所事故発生から11年を迎えたことを受け「事故の教訓を改めて心に刻みたい」と、JANSI発足の原点を省みた上、今後の活動に向けて有意義な議論となるよう期待した。続いて、原子力規制委員会の更田豊志委員長、電気事業連合会の池辺和弘会長、世界原子力発電事業者協会(WANO)のトム・ミッチェル議長が来賓挨拶。規制委・更田委員長更田委員長は、現職に就いてからの4年半を振り返りながら、「専門的な知識・見解は『〇〇課長』といった職名に付くものではなく、あくまで個々人に属するもの」、「極端な仮定を置いた評価は安全に対するある種の思考停止を意味し、決して信頼につながるものではない」などと、組織文化に係る視点から、判断におけるプロセス・責任所在、安全神話復活への危惧、行動に結び付く議論の必要性に関し自身の考えを述べた。電事連・池辺会長池辺会長は、世界的な気候変動問題への関心の高まり、自然災害の頻発・甚大化、電力需給のひっ迫、化石燃料の価格高騰など、電気事業を巡る様々な情勢変化やリスクを列挙。エネルギー需給における「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)の実現に向け、安全最優先で原子力発電所の再稼働・安定運転を進めていく必要性を強調するとともに、今回のテーマに関し、「旧来の考え方に固執することなく、しなやかな発想を持って改善の取組を継続していくことが非常に重要」と述べた。WANO・ミッチェル議長ミッチェル議長は、今回、ビデオメッセージとなったが、現下のウクライナ情勢に関し、同国で原子炉15基を運転するエネルゴアトム社とチェルノブイリ原子力発電所への支援について説明。「現実に即したあらゆる形で効果的に支援を提供できるよう組織体制を整えている」とWANOとしての使命を強調するとともに、「ウクライナの会員事業者が安全に職務を遂行できるよう介入が一切ないことを望む」と繰り返し訴えかけた。スウェーデン・リンショーピング大学名誉教授のエリック・ホルナゲル氏による基調講演「健全・安全で効果的な組織とは」を受けたパネル討論には、同氏に加え、大場恭子氏(日本原子力研究開発機構技術副主幹、座長)、ジャック・レガルド氏(フランス電力副社長)、中島和江氏(労働者健康安全機構理事)、長井啓介氏(四国電力社長)、山﨑広美氏(JANSI理事長)が登壇。ホルナゲル氏は、講演の中で「レジリエンス・エンジニアリング」の考え方から、組織全体に関わる潜在能力として、「対処」、「監視」、「学習」、「予見」の重要性を提唱。「予見」に関連し、長井氏は、組織のレジリエンス強化に向け、(1)多くの「気付き」を収集できる、(2)各階層が原子力安全にフォーカスした判断ができる――ことをポイントとしてあげた。レガルド氏は6年間のWANO議長経験も踏まえた原子力安全文化醸成の取組について説明。また、医療現場の事例から中島氏は、組織のレジリエンス発揮に向け「心理的安全とチーミング(境界を超えて協働する即興のチームワーク)」の重要性を説いた。心理的安全に関し、ホルナゲル氏は、「人は今何が起きようとしているのかを理解し、自分が行動することで確実性を高めようとする。それによって安心し穏やかな気持ちで仕事ができる」としたほか、安全文化の醸成については「10年、20年もかかる。シンプルな解決策はない」とも述べ、さらに議論を深めていく必要性を示唆した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

24 Mar 2022

2320

三菱電機は3月23日、米国子会社の三菱電機パワー・プロダクツを通じて、米国ホルテック・インターナショナル社と、小型モジュール炉「SMR-160」(軽水炉方式、16万kW)向けの計装制御システムの設計契約を締結したと発表した。〈三菱電機発表資料は こちら〉「SMR-160」は、ホルテック社の子会社であるSMR社が開発中の次世代炉で、事故時にも外部からの電源や冷却材の供給なしで炉心冷却が可能な受動的安全系を備えている。ホルテック社は、2020年12月に米国エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉建設の実証プログラム」(ARDP)による支援金の対象企業として選定された。ARDPで、「SMR-160」は「実用化時期:2030~34年」のカテゴリーに位置付けられており、資金援助額は7年間で1億1,600万ドル。同社では「SMR-160」実証炉建設に向けた設計・エンジニアリングや許認可手続きを進めている。三菱電機とホルテック社は、ARDP選定を受け実証炉建設計画の一部が具体化したことを受け、「SMR-160」向けに2016年から共同開発を進めてきた計装制御システムの設計をもとに、実証炉建設に向けた設計を加速している。三菱電機は、今回の設計契約のもと、計装制御システムの機能や運転性を検証するシミュレーターの製作を行う。「SMR-160」には、三菱電機製の計装制御システム「MELTAC(メルタック)」が採用される計画。同社は、米国の規制に準拠した品質保証プログラムをもとに、米国向け計装制御システム「MELTAC Nplus S(メルタックエヌプラスエス)」の開発を完了し、2018年に米国原子力規制委員会(NRC)から米国の原子力発電所への適用許可を取得済みだ。

23 Mar 2022

4030

福島の未来について考えるシンポジウム「福島、その先の環境へ。」(環境省他共催)が3月12日、ナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」(福島県双葉町)で開催された。環境省が2020年8月に福島県と締結した連携協力協定を踏まえ推進している「福島再生・未来志向プロジェクト」の一環として行われたもの。開会挨拶に立つ穂坂環境大臣政務官開会に際し、環境大臣政務官の穂坂泰氏が挨拶。前日には東日本大震災・福島第一原子力事故発生から丸11年を迎え、改めて犠牲者への哀悼および被災者への見舞いの言葉を述べた上で、除染事業やそれに伴う除去土壌の中間貯蔵事業に着実に取り組んでいくことを強調。「脱炭素等、未来に向けた環境施策を通して、福島を新たなステージに持っていきたい」と述べ、議論に先鞭をつけた。対談する村尾氏(左)と土井氏福島の未来の可能性に関し、民間企業の立場から日産自動車常務執行役員の土井三浩氏が基調講演。「新しいモビリティを活用したまちづくりへの貢献」を標榜する同氏は、電気自動車開発の変遷を振り返った上で、(1)CO2排出量が少ない、(2)「再生可能エネルギー100%」の電池製造でガソリン車比6割以上のCO2削減(再エネ促進への貢献)、(3)電池が廃車後にも活用できる、(4)電池が非常時の電源としても活躍する――といった環境保全・災害対策上の利点を披露し、これからの「環境車」としての将来性を強調。電池の廃車後リサイクルに関しては、日産自動車では福島県浪江町に企業を立上げ、雇用の拡大にもつながっているとした。土井氏は講演に続き関西学院大学教授の村尾信尚氏と対談。発災当時もニュースキャスターとして幾度も福島を訪れていたという村尾氏は、「福島以外の人たちの福島に対する理解はまだ道半ばだと思う」などと問題提起。これに対し、土井氏は、浪江町の避難指示解除全域を対象としたオンデマンド乗り合いサービス「なみえスマートモビリティ」実証試験(2021年11月~2022年2月)の成功事例などから、「地元にはそこにしかない素晴らしいアイデアがある」と強調し、浜通り地域を起点とし、今後も地方創生の取組を全国展開していく意欲を示した。学生参加の渡邉さん(右)と紺野さんパネルディスカッションに移り、穂坂氏、土井氏、村尾氏(進行役)に加え、(一社)LOVE FOR NIPPON代表のCANDLE JUNEさん、女優の武田玲奈さん、また、福島の未来に向けた環境分野の取組を表彰する「FUKUSHIMA NEXT」(環境省主催)で環境大臣賞を受賞した東京農業大学・渡邉優翔さん、作文コンクール「チャレンジ・アワード」(同)で福島県教育委員会教育長賞を受賞した福島県立郡山高校・紺野陽奈さんが登壇。CANDLE JUNEさん渡邉さんは、富岡町でのツツジ再生プロジェクトを通じた気付きとして「地域資源を活用することが復興への第一歩」と強調。花酵母を用いた新カクテルブランドの立上げ構想にも触れた上で、県外からも復興に向けた様々なアイデアが寄せられることを望んだ。被災地で若い人たちとともに復興支援に取り組むCANDLE JUNEさんは、こうした自由な発想に強く期待。その一方で、「有意義な学び・アクションがせっかく芽生えても、社会を作る大人たちが『企業という箱』の中に閉じ込めてしまったら、活かせないのではないか」などと懸念し、若手社会人の活動に係る工夫の必要性を示唆した。武田玲奈さんまた、福島に係る情報やイメージに関し、紺野さんは、「『Fukushima』で検索したことはありますか?出てくるのは津波と原発の写真のみ」と述べ、「マイナスイメージをプラスに変えていく」ことを切望。愛知県から訪れた福島県出身の大学生は、「友人やバイト先から『福島?あー、原発ね』と言われる。11年経っても変わっていないのでは」と憂慮。いわき市出身で福島の伝統・魅力を紹介するショートムービーのナビゲーターも務めている武田玲奈さんは、「以前は東京の仕事場で『大丈夫だった?』と聞かれることが多かったが、今では『福島はあれが美味しいよね』とも言われるようになり、福島に対するイメージは少しずつ変わっているのではないか」と語った。かつて「Jヴィレッジ」が福島第一原子力発電所事故収束の前線拠点だった頃、取材に訪れていた村尾氏は、今回のシンポジウムで同じ場に臨み「再生した姿を見て嬉しい」と、施設が本来の役割を取り戻したことに改めて喜びを示した。その上で、「ゴールをアシストするのは私たち。まずは福島に来て、人と会って、対話し、美味しいものを食べて下さい」と、今後の復興に向けて福島以外の人たちの支援が欠かせぬことを強調し、ディスカッションを締めくくった。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

22 Mar 2022

2678

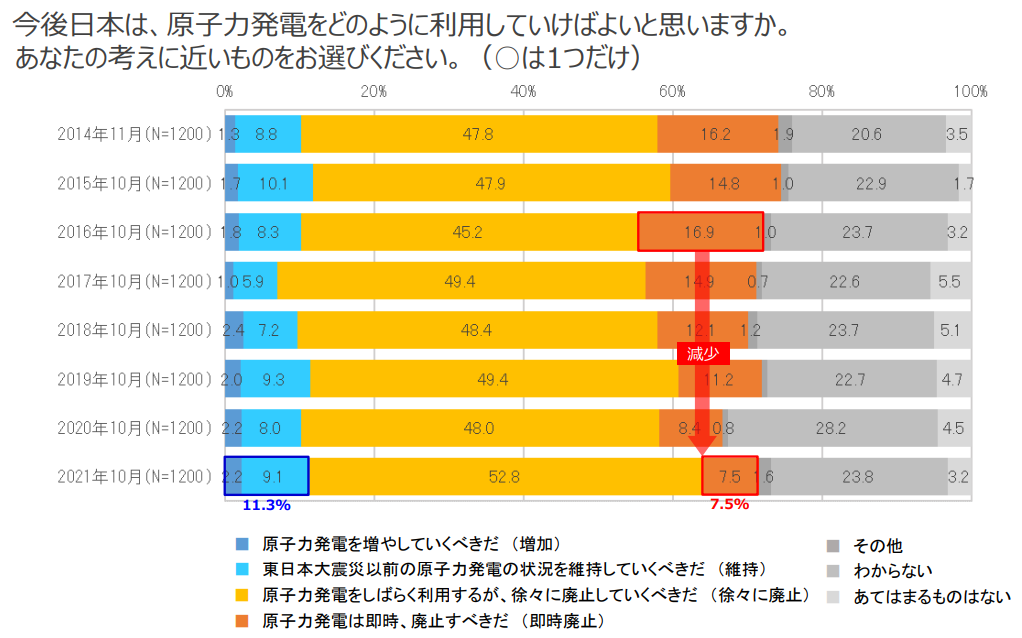

日本原子力文化財団は、2021年度の「原子力に関する世論調査」結果を3月18日までに取りまとめ発表した。2006年度から継続的に実施しているもので15回目となる。今回、2021年10月に全国15~79歳の男女1,200人を対象に調査を行った。それによると、「今後日本は原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との質問に対し、最も多かった回答は「しばらく利用するが、徐々に廃止していくべき」(52.8%)で、「わからない」(23.8%)、「東日本大震災以前の状況を維持していくべき」(9.1%)、「即時廃止すべき」(7.5%)、「増やしていくべき」(2.2%)がこれに次いだ。これに関し、同財団では「原子力発電は、しばらく使わざるをえない技術と認識されている」などと分析している。「即時廃止」の回答割合は2016年度から継続して減少。「維持していく」と「増やしていく」の回答割合は近年であまり変化はないものの、年代別にみると若年層ほど高く24歳以下では合わせて21.0%となった。また、原子力発電所を再稼働することに関しては、11の項目から肯定的な回答(複数回答可)と否定的な回答(同)を対比し、2017年度以降の推移を分析したところ、否定側の回答割合は全項目とも減少傾向。特に、電力の安定供給、経済への影響、新規制基準適合への信頼に係る項目で、肯定側の回答割合が否定側を最大16.4ポイント引き離し逆転していた。「地球温暖化対策を考えると、原子力発電の再稼働は必要」との見方に関しては、肯定側・否定側の回答が15.8%で拮抗。一方で、「再稼働を進めることについて、国民の理解は得られていない」(46.3%)、「放射性廃棄物処分の見通しも立っていない状況では、再稼働するべきではない」(36.4%)が引き続き上位に上がっている。これらの調査結果を受け、同財団では「直近5年間で、原子力利用の『即時廃止』、再稼働に対する否定的な意見は減少傾向にある」と分析。また、高レベル放射性廃棄物に関しては、「聞いたことがない」が約5割で推移しており、「国民全体で考えねばならない問題であるため、情報をいかに全国に届けるかが最重要課題」としている。今後日本が利用・活用すべきエネルギーについて尋ねたところ(複数回答可)、太陽光発電(76.5%)、風力発電(62.8%)、水力発電(56.8%)、地熱発電(39.5%)の順に回答割合が多く、2011年度以降、上位項目に変化はなかった。原子力発電は18.4%で前回2020年度調査の14.4%よりやや上昇。今回の調査で初めて天然ガス火力発電を上回った。また、「原子力発電は発電の際にCO2を出さないので、地球温暖化防止に有効か」、「核燃料サイクルは、プルサーマルは役に立つか」に関し、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」との回答割合は、いずれも2015年度以降の調査で最高のそれぞれ41.8%、22.2%となったほか、性別では男性が女性を上回り、年代別では24歳以下で最も多かった。さらに、原子力に関する情報保有量別(多、中、少、無)に分析すると、「多」の層では肯定的回答の割合が顕著に高くなっていた。今回の調査で、原子力に対するイメージとして、「危険」、「不安」、「信頼できない」は2年連続で減少。出来事やニュースで伝えられる情報量もこうした変動に影響しているものと推測される。自由記述の意見では、「事故やトラブルが起きたときにしか話題にならない。普段からの取組を国民に知らせることが大事なのではないか」(60代・男性)、「良いことと悪いことは『表と裏』である。良いことばかりを言うのではなく、悪い面はどんなことかも伝えた上で判断すべき」(70代・女性)といった指摘もある。さらに、「原子力やエネルギー、放射線に関する情報提供の中で、参加・利用したことがあるもの(したいもの)」について、施設見学会、実験教室、動画配信、オンライン講演会など、選択肢を設け尋ねたところ、「当てはまるものはない」との回答が引き続き大多数に上っていた。同財団では今後の広聴・広報に向け、「原子力に関する知識の普及活動における大きな課題だ」ととらえている。

18 Mar 2022

10077

早稲田大学と東京都市大学による共同原子力専攻大学院の設立10周年を記念するシンポジウムが3月14日に開催された。同専攻大学院は、両学がそれぞれ持つ加速器理工学分野、原子力安全分野の強みを活かした共同教育課程を通じ、原子力とその関連技術に関する教育、研究を行い、未来の新エネルギー創成実現に係る人材育成を目指すものとして2010年度に設立。当初2020年に行われる予定だった同シンポジウムは、感染症拡大の影響により延期されていたが、今回、会場(早稲田大学西早稲田キャンパス)とオンラインとの併用にて開催が実現した。シンポジウムでは、共同原子力専攻大学院の設立当初の面々が登壇し講演。早大元総長の白井克彦氏は、当時、都市大の学長を務めていた中村英夫氏との協力で「日本初の共同大学院」を立ち上げた経緯を振り返り、「何十年か先には明らかに技術者不足が生じる」などと、原子力産業界が直面する人材確保に係る課題を踏まえた高等教育としての使命を強調。「2010年4月に出発したが、翌年3月11日に悪夢が起き、この先どうなるのだろうかと思った」と、同専攻大学院設立から間もなく福島第一原子力発電所事故が発生し不安を感じたことを思い起こしながらも、今日まで多くの学生を受け入れ産業界への輩出に至ったとし、関係者による支援に対し謝意を表した。また、将来の原子力利用に関し「コンセンサスが必ずしもできていない」と指摘。「世界全体が原子力利用についてもう一度見直す時代が来ている」とも述べ、「『良いか、悪いか』ではなく、どういう風に取り組んでいくのか、真剣に考えるべき」と訴えかけた。続いて、早大、都市大でそれぞれ共同原子力専攻大学院の初代主任を務めた元原子力委員会委員長の岡芳明氏、都市大名誉教授の吉田正氏が講演。岡氏は「原子力発電所廃止は国民的損失」と繰り返し述べ、再稼働の促進・建設中プラントの工事完遂とともに、最大20年間・1回限りの運転期間延長制度の見直しや稼働しながらの新規制基準対応などを提唱。1960年代に都市大の前身である武蔵工業大学に学び民間企業勤務を経た後、現在も大学で指導に当たっている吉田氏は、「武蔵工業大学炉」(2003年廃止)での実習経験を通じて抱いた原子力技術への期待を回想したほか、昨今のウクライナ情勢に鑑み「エネルギーは国の安定・存立にとって決定的に重要」と述べるなど、両者とも原子力エネルギー、およびそれに関わる人材育成の重要性を強調した。共同原子力専攻大学院では、発足以来、「未来エネルギーフォーラム」と題し、福島第一原子力発電所事故の教訓、先端加速器の開発・応用他、特定のテーマを設け、大学、研究機関、企業、行政庁などが会し人材交流や情報交換を図るシンポジウムを継続的に開催している。今回は、原子力安全の向上や新型炉の技術開発に関し、東芝エネルギーシステムズ、三菱重工業、日立GEニュークリア・エナジーによる発表を受け議論した。また、オンライン併用のため参加者は限定的となったが交流会も行われ、冒頭、原子力発電環境整備機構(NUMO)の近藤駿介理事長、日本原子力産業協会の新井史朗理事長らが挨拶。近藤理事長は、原子力委員長在任時の2008年、同委「地球環境保全・エネルギー安定供給のための原子力のビジョンを考える懇談会」による提言を現首相の岸田文雄・内閣府科学技術担当大臣(当時)を通じ福田康夫首相(同)に説明したことを振り返ったほか、現在NUMOとして取り組む高レベル放射性廃棄物処分地選定に向けた文献調査における地元との対話活動について紹介。原子力政策に関わってきた経験を踏まえ、「SLO」(Social License to Operate:社会が事業の実施を同意し受け入れてもらえる状態)の概念の重要性を掲げ、「高い倫理観を備えた人材の育成」が図られるよう切望した。新井理事長は、SDGs達成に向けた原子力の貢献にも言及した上で、産学官が連携し共同原子力専攻大学院がさらに発展するよう期待を寄せた。

16 Mar 2022

3927

【国内】▽8日 東京電力、福島第一1号機の燃料デブリ取り出しに向けた原子炉格納容器内調査のため水中ロボを投入▽10日 原子力総合防災訓練が女川原子力発電所を対象に実施(~12日)▽14日 福島第一で発生するALPS処理水の安全性に関しIAEA調査団来日、レビュー結果は4月末目途に公表(~18日)▽15日 松江市長が中国電力島根2号機の再稼働に同意を表明▽15日 「原子力人材ネットワーク」がシンポ開催、戦略ロードマップ改定に向け議論▽16日 電事連・池辺会長が日本記者クラブで会見、エネルギー需給における「S+3E」の重要性を強調▽17日 九州電力川内2号機が定検入りへ、40年超運転を見据えた特別点検も▽17日 「ATENAフォーラム」が開催、規制機関と産業界の信頼関係をテーマに議論▽18日 電事連、新たなプルトニウム利用計画策定に際し事業者間の連携・協力も盛り込む▽21日 農水省、台湾による福島県産食品の輸入規制措置緩和を発表▽24日 総合エネ調原子力小委が10か月ぶりに開催、東大・山口氏を委員長に迎え新エネ基を踏まえた議論開始▽25日 岸田首相がロシアによるウクライナ侵攻開始を受け会見、「エネルギー安定供給の確保に万全を」と▽25日 岸田首相が東日本大震災発生11年を前に談話、「復興に全力で取り組む」とするとともに防災・減災や国土強靭化への決意を表明▽27日 高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査が行われる神恵内村で村長選、現職の高橋氏が当選 【海外】 ▽1日 アルゼンチン、国内4基目となるアトーチャ3号機に中国の「華龍一号」設計を採用▽2日 EC、最終版のEUタクソノミー基準に一定条件下で原子力を追加▽2日 ウクライナの原子力発電公社、カナダ製原子炉の導入に向けカナダの原子力産業界と協力覚書▽7日 英規制当局、設計認証審査で中国製の「華龍一号」設計を承認▽7日 米エネ省、アイダホ研で「MARVELマイクロ原子炉」の実物大プロトタイプを作成▽8日 米USNC社、第4世代の同社製小型高温ガス炉「MMR」の建設に向けたFSの実施でアラスカ州の電力共同組合と協力▽10日 仏大統領、CO2排出量の実質ゼロ化のため国内で新たに改良型EPR 6基の建設と8基の建設調査の実施を表明▽10日 米TVA、クリンチリバー等でのSMR建設に向けた新たな原子力プログラムを発表▽11日 米エネ省、既存原子力発電所の「運転継続支援プログラム」の実施に向け情報提供依頼書を関係者に発出▽14日 米ニュースケール社、ポーランドで同社製SMRを建設するため銅の採掘会社と先行作業契約を締結▽15日 スウェーデン、国内企業による鉛冷却小型モジュール炉「SEALER」の実証計画に9,900万クローナ助成▽16日 米ホルテック社、インドで建設されたロシア型PWRのクダンクラム原子力発電所用に使用済燃料キャスクを受注▽16日 英国、HTGRの実証炉建設計画で入札の実施に先立ち産業界と情報交換▽23日 世界で4基目の中国製「華龍一号」、カラチ3号機がパキスタンで臨界条件達成▽24日 ニュースケール社、SMR建設に向けた協力覚書を米ウィスコンシン州の電力協同組合と締結▽24日 米エネ省、クリーンエネルギーのサプライチェーン強化で包括的な戦略を公表▽25日 中国・江蘇省でロシア型PWRの田湾8号機が本格着工▽28日 ウクライナ:廃棄物処分場にロシアのミサイルが着弾

15 Mar 2022

2601

萩生田光一経済産業相は3月10日夜、G7臨時エネルギー大臣会合(オンライン)に臨んだ。カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の各国エネルギー大臣、EUエネルギー担当委員が会し、現下のロシア・ウクライナ情勢を踏まえたエネルギー問題について議論。萩生田大臣は、G7と連帯し安定供給の確保やエネルギー源の多様化に取り組み、エネルギー市場の安定、エネルギー安全保障を強化していく重要性を強調。これらの観点を盛り込んだ共同声明が採択された。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉共同声明では、まず今回のロシアによる軍事侵攻に関し、「不当な大規模軍事侵略であり、国際法および国連憲章に違反し、国際安全保障と安定を損なうもの」と厳しく非難。G7メンバーによるウクライナへのエネルギー安全保障上の支援拡大を約束するとともに、原子力施設および周辺に対する武力行使を停止しウクライナ政府の安全な管理下に置かれるよう確保すべきとロシアに対し要請。チェルノブイリ原子力発電所の外部電源喪失については、「同施設の安全を保証するために必要なすべての行動を強く求める」とした。国際的なエネルギー市場への影響に関しては、「G7やそれ以外の地域でも、石油、ガス、石炭、そして間接的には電力についてさらなる大幅な価格上昇を引き起こしている」と懸念。石油・ガス生産国に対する増産の働きかけ、石油の市場放出に係る国際エネルギー機関(IEA)との連携、LNG供給への投資の必要性などを盛り込むとともに、原子力については「低廉な低炭素エネルギーを提供し、ベースロード・エネルギー源としてエネルギー供給の安全保障に貢献する」と明記された。11日の閣議後記者会見で萩生田大臣はまず、東日本大震災発生から11年を迎えたのに際し、改めて犠牲者への哀悼ならびに被災者への見舞いの意を表した上で、引き続き福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、福島の復興を「最重要課題」と認識し全力で取り組んでいく考えを強調。前日のG7エネルギー大臣会合の関連で、国内の原子力発電所再稼働について問われたのに対し、「国も前面に立ち自治体など、関係者の理解が得られるようしっかりと粘り強く取り組んでいくとともに、産業界に対しても事業者間の連携による安全審査への的確な対応を働きかけていく」と、安全性の確保を大前提として着実に進めていく姿勢を示した。ウクライナ情勢に鑑み、エネルギー安定供給や危機管理体制に係る政治団体や自治体の動きが活発化しているが、原子力発電所が武力攻撃を受けた場合の対応に関して、萩生田大臣は「関係省庁・機関が連携し、事態の状況に応じて国民保護法に基づき警報発令や住民避難などの措置を迅速かつ的確にとる」などと説明。原油価格の高騰については、企業活動や暮らしに及ぼす影響を懸念し「引き続き主要な消費国やIEAとも連携ししっかり対応していきたい」と述べた。

11 Mar 2022

2237

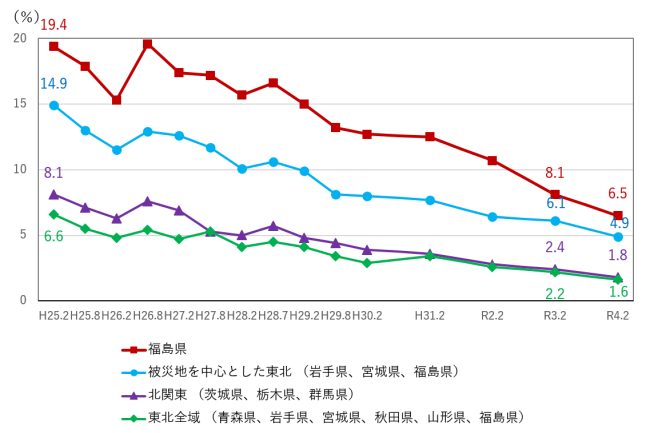

消費者庁は3月8日、食品の風評被害に関する消費者意識の実態調査結果を発表した。東日本大震災以降、継続的に実施しているもので、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城の各県)および被災県産農林水産物の主要仕向先(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各都府県)に居住する20~60代の男女約5,000名を対象として、2月1~7日にインターネットを通じて調査。それによると、「普段の買物で食品を購入する際に、どこで生産されたかを気にしますか」との問いに対し、「気にする」または「どちらかといえば気にする」との回答者は約6割、「どちらかといえば気にしない」または「気にしない」との回答者は約3割で、いずれも前年度と同様の結果だった。さらに、「気にする」または「どちらかといえば気にする」と回答した人に理由を尋ねたところ、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」との回答割合は減少傾向にあり、これまでで最小の11.2%。最も多かったのは、「産地によって品質(味)が異なるから」の27.1%だった。また、食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、福島県、東北全域、北関東など、いずれの地域についても減少傾向にあり、これまでで最小となった。今回の調査では新たに、「風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うか」(複数回答可)について尋ねており、「食品の安全に関する情報提供(検査結果など)」(46.1%)、「食品の安全性に関する情報に触れる機会の増加」(35.8%)、「食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」(31.0%)との回答が上位を占める一方、「産品に触れる機会(実際に購入できる)の増加」(21.6%)、「何をやっても安心できるとは思わない」(15.6%)など、流通面の課題や風評の固定化を示唆する回答も多々あった。消費者庁では毎年、関係省庁と連携し食品中の放射性物質とリスクコミュニケーションについて考えるシンポジウムを開催しており、去る3月3日にも、生産、流通、消費に関わるそれぞれの立場から、福島でトマト栽培に取り組むワンダーファーム代表取締役の元木寛氏、都内のフランス料理店「ビストロダルブル」チーフシェフの無藤哲弥氏、日本消費生活アドバイザリー・コンサルタント・相談員協会の武士俣淑恵氏らを招きオンラインを通じて意見交換。登壇者からは、市場における一般的な需給と価格との関係、都市部の人たちの被災地産食材に対する一定の理解、風評の固定化に関し発言があり、コーディネーターを務めたジャーナリストの葛西賀子氏は、コロナに対する不安の高まりから震災記憶が風化しつつあることにも言及し「風評対策は新たな段階に入ってきた」などと総括している。

09 Mar 2022

4496

東京電力の取締役会が設置する諮問機関「原子力改革監視委員会」の会合が3月9日に開かれた。同委員会は、東京電力が取り組む原子力安全改革の実現に向け、外部の視点から監視、提言、発信を行う組織で、今回会合は2021年1月以来、およそ1年ぶりの開催。会合終了後、委員長を務めるデール・クライン氏(元米国原子力規制委員会〈NRC〉委員長)は、記者会見に臨み、同社から「安全意識」、「技術力」、「対話力」を3本柱とする原子力安全改革の取組状況について報告を受け、(1)正確かつタイムリーな作業に向けた経営層による積極的な関与、(2)コミュニケーションの改善、(3)高いスタンダードでの行動維持を通じた国民の信頼回復、(4)一人一人の安全最優先の姿勢――などをコメントしたと説明。委員会としては、2022年度上期を目途に改めて改革の進捗状況について報告を受けることとしている。同委員会では、副委員長を務めていたバーバラ・ジャッジ氏の死去(2020年8月)に伴い、2021年4月にアミール・シャカラミ氏(元エクセロン・ニュークリア社上級副社長)と西澤真理子氏(リテラジャパン代表)が委員に就任。リスクコミュニケーションを専門とする西澤氏は会見の中で、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関連し、「まず伝える側が相手の視点に立ち、『何を不安に思っているのか、何を知りたいのか』を把握することが基本」と、対話の重要性を強調した。会見では、ロシアによるウクライナ原子力施設への攻撃に関する質問も出され、クライン氏は、「非常に無責任な行動だ」と非難の意を述べた上で、ウクライナで稼働中の原子力発電所に関し、「ミサイル攻撃を受けることを想定し設計されているわけではないが、堅牢な格納容器があり、様々なシナリオに対し放射性物質の飛散を封じ込めるものとなっている」などと説明。加えて、「これ以上攻撃がないことを祈るばかりだ」とした。

09 Mar 2022

3525

松野博一官房長官は、3月7日の記者会見で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関し、「4日に行われたザポロジェ(*)原子力発電所への攻撃は決して許されない暴挙」と、改めて非難するとともに、「福島第一原子力発電所事故を経験したわが国として強く非難する」とも述べた。また、6日(現地時間)、ウクライナ北東部に位置するハリコフの国立原子力研究施設にも攻撃があったとの情報を受け、「強く懸念」を表明した。国際的な対露制裁強化の動きの中、エネルギー安定供給と安全保障に関しては、「守るべき国益の一つ」との姿勢を強調。その上で、「G7を始めとした国際社会と連携しながら適切に対応していきたい」とした。具体的には、昨今の原油価格上昇傾向による企業活動や暮らしに及ぼす影響への懸念から、国際エネルギー機関(IEA)加盟国としての石油協調放出、主要消費国と連携した産油国に対する増産の働きかけ、元売り事業者に対する補助金支給額上限の大幅引き上げなど、緊急対策を列挙。政府として、「引き続き緊張感を持って国際的なエネルギー市場の動向や日本経済に及ぼす影響を注視するとともに、機動的に対応策を講じていく」考えを述べた。ロシアによる原子力発電所攻撃に関し、福島県の内堀雅雄知事は4日、「現時点で敷地内や周辺の空間放射線量に大きな上昇は見られていないとのことだが、大変憂慮している」と発言。コロナ感染対策について説明する臨時記者会見の中で質問に応えたもので、一連の軍事侵攻に対し、「国際社会の平和や安全にとって深刻かつ重大な脅威であり、極めて遺憾」と述べた。また、同日、日本原子力学会は抗議声明を発表。原子力発電所への攻撃に対し、「原子力の安全性、公衆と従事者の安全、並びに環境に対して重大な脅威となるもの」と非難した上で、攻撃の停止とともに原子力発電所の安全が確保されることを求めた。*「ザポリージャ」、「ザポリーツィア」とも呼称・表記される。

07 Mar 2022

3384

原子力発電環境整備機構(NUMO)は2月20日、「私たちの未来のための提言コンテスト」の表彰式を開催した(オンライン)。次世代層を対象に、広く社会全体の課題として高レベル放射性廃棄物地層処分への関心を持ってもらい事業の理解促進につなげていく方策となる提言を募集したもので、今回、「中学生・高校生・高専3年生以下」の部門で10名が、「高専4年生以上・大学・大学院生」の部門で5名が表彰(最優秀賞、優秀賞、入選)された。表彰式の開会に際しNUMO・植田昌俊理事が挨拶。全国17校から寄せられた181点の提言応募への謝意を表した上で、「提言内容を今後の事業に反映できるよう努めていきたい」と述べた。「高専4年生以上・大学・大学院生」、「中学生・高校生・高専3年生以下」でそれぞれ最優秀賞を受賞した橋本さん(左)と石﨑さん「中学生・高校生・高専3年生以下」の部門では京都教育大学附属高校の石﨑悠也さんが、「高専4年生以上・大学・大学院生」では東京都市大学工学部の橋本ゆうきさんが最優秀賞を受賞。今回の提言コンテストで審査に当たった麗澤大学教授の川上和久氏は「自分で探求心を持ち正確な事実を調べる」ことの重要性を強調したほか、提言には新学習指導要領への言及もあったことから、京都教育大学教授の山下宏文氏は「今後学校教育の中でどのように取り上げていくか」と述べるなど、学生たちによるさらなる発想、それを通じた課題解決の具体化に期待を寄せた。「中学生・高校生・高専3年生以下」の部門で前回コンテストに引き続いての最優秀賞となった石﨑さんは、新学習指導要領で2022年度から高校で導入される必修科目「公共」の探求課題として高レベル放射性廃棄物問題を取り上げるよう提言。「高専4年生以上・大学・大学院生」の部門で最優秀賞を受賞した橋本さんは、放射線教育について、表面的な知識の詰め込みではなく「なぜ?」に答えられる基礎的素養への注力、感覚的に学べる教材開発の必要性を提言したほか、処分事業のインセンティブや後世への語り伝えに関し、東京臨海部にある「夢の島」がゴミの最終処分場からリゾートへと変貌してきた経緯を良好事例としてあげた。関西学院高等部の佐竹さん(入選)、「平和について考えを深めている中で応募に至った」と話す今回、各賞の表彰状授与は式終了後の送付に替えられたが、受賞者たちはオンラインを通じて意見交換。高レベル放射性廃棄物問題の学校教育での取り上げ方に関し「『総合的な学習の時間』を活用し、まず生徒たちに『知る』きっかけを与え、知った上で自分で考えさせること」といった提案や、六ヶ所村を訪れエネルギー問題に対する村全体での取組姿勢を知った高校生から「大人も子供も一緒に『自分ごと』として考えないといけないと思った」との声があがった。また、「中学生・高校生・高専3年生以下」の部門で入選作のあった福井南高校で指導に当たっている浅井佑記範氏は、高レベル放射性廃棄物について取り上げた教科書の少なさを指摘。今回の提言コンテストで教育に関する優秀作品が多かったことを歓迎した。なお、学生・生徒への表彰の他、特に応募が多かった愛媛県立八幡浜高校、京都教育大学附属京都小中学校、京都府立鴨沂高校、南九州短期大学に対し「学校賞」が贈られている。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

03 Mar 2022

3467

「クリーンエネルギー戦略」の策定に向け議論する総合資源エネルギー調査会と産業構造審議会の合同会合が3月1日に開かれ、自動車産業、原子力産業などを取り上げ話し合った。〈配布資料は こちら〉同会合は、昨秋発足の岸田内閣による「クリーンエネルギー戦略」策定の表明を受け、供給側とともに需要側各分野でのエネルギー転換の方策について、2021年12月より検討を開始したもの。今回で4回目の開催となる。冒頭、挨拶に立った萩生田光一経済産業相は、「自動車産業は多くの雇用を支える基幹産業」、原子力は実用段階にある脱炭素電源であり、『2050年カーボンニュートラル』の実現に不可欠な技術」と、今回会合で取り上げる産業分野の重要性を強調した。原子力産業に関する論点につき、資源エネルギー庁が、現状のビジネス環境、カーボンニュートラルが産業や社会に与える環境、海外プレイヤーの動向の視点から整理。先般10か月ぶりに開かれた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも述べられた通り、2050年に向けアジアを中心とする需要増に応じた世界の原子力市場の拡大傾向を示した上で、「米国と英国では原子力のサプライチェーンが完全に弱体化。フランスと韓国では現在立て直しを図っているところ。中国とロシアは世界の軽水炉市場の6割を席巻している」などと、海外プレイヤーの動向について概観した。また、米国テラパワー社・日本原子力研究開発機構・三菱重工業による高速炉開発に向けた覚書締結など、日本の高い技術力に期待した昨今のコラボレーションの動きを述べる一方で、国内における新規プラント建設の中断や海外への輸出案件の中止といった環境変化から、「ものづくりの現場がなくなっている。将来の投資が見通せない中で撤退する企業も多い」などと問題点を指摘。韓国の輸出支援策についても紹介した上で、政府による総合的取組を通じたサプライチェーン立て直しの必要性を示し議論を求めた。委員からは、「マーケットが狭まれば、そこに仕事を求めていく学生もいなくなる」、「製造・運転を担う人材をこれ以上失ってはならない」といった人材確保に関する危機感が多く示された。

02 Mar 2022

4887

「核融合エネルギーが実現する未来社会」をSF思考で考えるオンライントークイベントが1月27日に三菱みなとみらい技術館(横浜市)で行われた。有人宇宙飛行をテーマとする「ロケットガール」などの著作を持つSF作家・野尻抱介氏らとともに、未来の核融合エネルギーの可能性を展望。「『機動戦士ガンダム』を創れるか?」といったロマンあふれるトークが繰り広げられた。三菱みなとみらい技術館は、青少年に科学技術の関心を喚起する体験型の展示施設。イベントの翌日には折しも、同技術館近くの人気スポット「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の来春までの開設延長が決定した。トークイベントには、野尻氏の他、ITER(国際熱核融合実験炉)日本国内機関長の杉本誠氏、ITER機構首席戦略官の大前敬祥氏、三菱総合研究所シニアプロデューサーの藤本敦也氏、三菱総合研究所参与の関根秀真氏(モデレータ)が登壇。関根氏は、「核融合エネルギーは『来年できる、5年先にできる』という簡単なものではない。中期といったら50年くらい先、これは学生ならば自分の祖父母の年代になる頃。長期といったら200~300年先の自分たちが既にいない世界、でも人類は生きている。そうした時間的スケールの中で核融合がどのように豊かな社会を実現できるか」と、トークを切り出した。ITER計画に関わる大前氏と杉本氏は、貧困のない社会、長生きできる社会をそれぞれイメージ。「ワクワクする未来を創って実現したい」と、SF思考を活用した未来ストーリー作成手法を研究する藤本氏は、「野菜のほとんどが植物工場生産に。移動型住居が一般化。自分のコピー人格が働くようになる」などと展望。核融合には処女作から“お世話になっている”という野尻氏は、自身の短編作品のストーリーから、「宇宙服のような完全に閉鎖系となったスーツ内で、自分の排泄物や汗などがすべて食物に変換される。つまり元素の組み換えを変えるもので、これはエネルギーを注ぐことで理論的に可能だと思う」と話した。話は宇宙に移り、野尻氏は、「太陽光エネルギーは距離の2乗に反比例し、木星だと地球のおよそ30分の1にまで弱まる。太陽電池が使えるのはせいぜい火星が限界。他の恒星系に行こうとなると『自分で太陽を持っていくしかない』」と、深宇宙探査のエネルギー供給源として核融合の可能性に強く期待。これに対し、大前氏は、スペースコロニーでの核融合利用に期待しつつも、「地球の資源を使って宇宙へ進出していくと、いつか地球のエネルギーがなくなりはしないか」と、宇宙で資源を開発し利用する必要性を示唆した。ITERに据え付けられる世界最大級のトロイダル磁場コイル(2020年1月、三菱重工二見工場にて)核融合エネルギーの実現に向けた現在の課題として、杉本氏は約30年間にわたりITER計画に関わった経験を振り返り、三菱重工業で2020年1月に完成したトロイダル磁場コイル初号機(高さ16.5m、幅9m、総重量300トン、誤差1万分の1以下の高精度)の開発を例に「失敗を繰り返し、足かけ9年も要した」などと、極めて高い技術レベルを達成する困難さを強調。また、大前氏は「核融合は様々な技術の総合体系。まずは『核融合の未来』に関わろうという次世代の人たちが増えることが最も重要」と述べた。オンライン視聴者からも多くの質問が寄せられた。「『ガンダム』を創ることができるか?」に対し、野尻氏は「できると思う。それには遊びにどれだけお金を使えるかだ」と、また、「一番実現できそうもないことは何か?」に対し、藤本氏は「組織というのはどうしても部分最適を目指そうとする。全体最適を図るための意思決定が一番最後に残る難しさではないか」と応え、いずれも科学技術だけでは解決できない人間の精神面や社会構造の課題が指摘された。

01 Mar 2022

3850