東北電力の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kW)が11月15日、再稼働(発電再開)した。東日本大震災後、2013年の新規制基準が施行されてから、BWRの再稼働は初となる。今後、原子力規制委員会による総合負荷性能検査を経て、12月中にも営業運転復帰となる見通し。同機の発電再開は、2010年10月の定期検査入りから、およそ14年ぶり。2011年3月の東日本大震災時、起動作業中であったが、発災により自動停止した。女川2号機の新規制基準適合性に係る審査は2013年12月に申請。6年以上におよぶ審査期間を経て、2020年2月に原子炉設置変更許可に至り、同年11月には、宮城県知事他、立地自治体が再稼働への同意を表明。海抜29m高の防潮堤建設など、安全対策工事は、2024年5月に完了した。10月29日に原子炉起動となったが、11月3日に設備点検に伴い一旦停止。11月13日に再度、原子炉を起動し、11月15日18時に発電を再開した。東北電力では、今回の発電再開に際し、これまで自然ハザードに対処してきた経験を振り返りつつ、「発電所をゼロから立ち上げた先人たちの姿に学び、地域との絆を強め、福島第一原子力発電所事故の教訓を反映し、新たに生まれ変わるという決意を込めて『再出発』と位置付ける」と、コメント。東日本大震災の教訓を踏まえ、原子力発電所のさらなる安全性の向上を目指し取り組んでいくとしている。これに関し、武藤容治経済産業相は、東日本の電力供給の脆弱性、電気料金の東西格差などの観点から、「大きな節目であり、重要な一歩」とした上で、エネルギー安定供給を所管する立場から、立地自治体の理解・協力に謝意を表し、引き続き安全性が確認された原子力発電所の再稼働を進めていくとの談話を発表した。また、電気事業連合会の林欣吾会長は、11月15日の定例記者会見で、「長期間、停止していた発電所が再稼働を果たすということは、業界としても、大変感慨深く感じている」と、女川2号機発電再開の意義を強調した上で、今後、立地地域の理解を得ながら、中国電力島根原子力発電所2号機など、電力業界を挙げて早期の再稼働に取り組んでいく姿勢を示した。〈電事連コメントは こちら〉日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、メッセージを発表し、「わが国の原子力サプライチェーン維持・強化や人材育成にとっても極めて大きな意義を持つもの」と強調している。〈理事長メッセージは こちら〉

19 Nov 2024

3697

東京電力は11月12日午後、福島第一原子力発電所2号機から試験的取り出しとして採取した燃料デブリを、日本原子力研究開発機構の大洗原子力工学研究所に輸送を完了した。翌13日には、車両への積載作業の模様を紹介した動画を公開。14日には、原子力規制委員会の事故分析検討会で、作業状況について説明を行った。〈東京電力発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所廃止措置ロードマップで、燃料デブリ取り出しは2号機より着手することとされており、試験的取り出しのため、今夏、テレスコ式装置(短く収納されている釣り竿を伸ばすイメージ)を、原子炉格納容器(PCV)にアクセスする貫通孔の一つ「X-6ペネ」から挿入し準備を開始。ガイドパイプの接続手違いによる作業中断も生じたが、10月30日に同装置は燃料デブリに到達し、11月7日には試験的取り出しを完了した。原子力機構に輸送された燃料デブリは今後、数か月から1年程度をかけて分析が行われ、本格的取り出しに向けて、工法、安全対策、保管方法の検討に資することとなる。燃料デブリを受入れた原子力機構では、分析に必要な設備・装置を有する照射燃料集合体試験施設(FMF)で、その性状を評価し、炉内状況推定の精度向上を図っていく。同機構廃炉環境国際共同センター(CLADS)技術主席の荻野英樹氏は12日夜、大洗原子力工学研究所で行われた記者会見の中で、「取り出された燃料デブリは0.7g程度」としながらも、今後の試料分析に際し「結晶構造がどのような温度変化をたどって、どのくらいの速さで事象が進捗し形成されたかが推測できる」と述べ、技術的立場から試験的取り出しの意義を強調した。分析が完了後、使用目的のない残りの燃料デブリについては東京電力に返却される。〈原子力機構発表資料は こちら〉今後、燃料デブリの分析・評価の中心となる大洗原子力工学研究所の構内・近隣には、走査型電子顕微鏡などの高度な分析機器を備えた日本核燃料開発、材料研究や学生の実習受入れでも実績のある東北大学金属研究所が立地している。段階的に燃料デブリの取り出しが進む中、分析・評価の成果は、将来的に廃炉人材の育成や事故耐性燃料(ATF)の開発にも活かされそうだ。

14 Nov 2024

2364

原子力規制委員会は11月13日の定例会合で、日本原子力発電敦賀発電所2号機(PWR、116万kW)に係る新規制基準適合性審査について、「適合するものであると認められない」とする審査結果を正式決定した。2013年に原子力発電所の新規制基準が施行されてから、試験研究炉や核燃料サイクル施設も含め、「不合格」が決定した初の事例となる。本審査については、8月28日の同委定例会合で「審査書案」が了承された後、1か月間のパブリックコメントに付せられていた。敦賀2号機における地震・津波関連の審査では、同機敷地内の「D-1破砕帯」(原子炉建屋直下を通る)の延長近くに存在する「K断層」の活動性および連続性が焦点となり、「K断層」について、「後期更新世(約12~13万年前)以降の活動が否定できない」、「2号機原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性が否定できない」ことを確認。今回の結論に至った。敦賀2号機の審査は、2015年11月に申請がなされており、9年越しでの結論となった。審査申請当時の委員5名中、4名が既に入れ替わっているが、今回の決定に際しては各委員の意見が一致。その中で、プラント審査担当の杉山智之委員は、「許可を与えるには、すべての基準に適合していることを一つ一つ説明する必要がある。一方で、許可しない決定には『適合しないケースを一つ示せば十分』だが、決してそのケースだけに特化した審査が行われてきたわけではない」と発言し、規制委の審査経緯や事業者の主張について、広く社会に説明していく必要性を示唆した。定例会終了後の記者会見で、山中伸介委員長は、初の事例となる今回の判断に関し、「論点を絞った審査となったが厳正に審査した」と、規制委員会としての姿勢を強調。加えて、審査の中で、申請書に係る疑義が生じたことに関し、「異常な状態だった」とも述べ、事業者に対し厳しく反省を促した。今回の審査結果を受け、日本原子力発電は「大変残念」とした上で、敦賀2号機の設置変更許可の再申請、稼働に向け、必要な追加調査の内容について、社外の専門家の意見を踏まえ具体化していく、とのコメントを発表した。

13 Nov 2024

3583

日本とポーランドにおける原子力分野での協力が進展している。経済産業省の竹内真二大臣政務官は11月3~9日、エネルギー関連企業など、計23社とともに、ルーマニアおよびポーランドを訪問。7日のポーランド訪問では、マジェナ・チャルネツカ産業相と会談し、原子力分野を中心に、両国間の協力可能性について議論した上で、覚書への署名がなされた。〈経産省発表は こちら〉会談には日本企業も同席。2040年までのポーランドのエネルギー政策に従い、同国におけるSMR(小型モジュール炉)を含む原子炉の開発・配備を通じて、「強固で強靭な原子力サプライチェーンを構築する」など、相互にとって有益な協力分野を開拓していく。ポーランドでは、石炭火力発電への依存度が高く、排出ガスに起因した酸性雨などの環境影響が深刻な問題だ。そのため、エネルギーセキュリティ確保と環境保全の両立に向けて、同国政府は、原子力発電の導入を目指し、2043年までに大型軽水炉を6基導入する計画。2022年11月には、大型炉の米国WE社製AP1000を3基建設することを正式決定。また、産業振興も視野にSMR導入を目指す動きもみられている。既に2024年5月、東芝エネルギーシステムズと地元企業との間で、蒸気タービンや発電機の供給協業で合意に至っており、民間企業レベルでの協力も進みつつある。今回の覚書のもと、日本とポーランドは、人材育成、理解促進、原子力安全確保の分野で、情報交換、セミナー・ワークショップ、企業間マッチングなどの活動を実施。国際的基準・勧告に沿った放射性廃棄物管理・廃炉など、バックエンド対策も含めて、原子力発電導入に向けた理解活動に取り組んでいく。なお、日本によるポーランドへの原子力・放射線分野の協力は、エネルギー分野のみにとどまらず、これまでも、IAEAによる支援のもと、電子線加速器を利用した排煙脱硫や、その副産物として肥料生産も行われるなど、環境保全・食料安全保障の分野での実績も注目される。

12 Nov 2024

2364

東京電力は11月7日、福島第一原子力発電所の2号機において、燃料デブリの試験的取り出しを完了した。〈東京電力発表資料は こちら〉廃止措置ロードマップで、いわば「本丸」となる燃料デブリ取り出しの初号機とされる2号機については、原子炉格納容器(PCV)の内部調査に向けて、英国との協力で開発したロボットアームの導入を予定している。今回、試験的取り出しのため、テレスコ式装置(短く収納されている釣り竿を伸ばすイメージ)を、PCVにアクセスする貫通孔の一つ「X-6ペネ」から挿入。8月22日にガイドパイプが挿入されたが、接続の手違いにより一旦作業が中断した。9月10日に、パイプの復旧作業および現場確認が完了し作業を再開。同日、「テレスコ装置の先端治具が隔離弁を通過した」ことで、試験的取り出し作業が開始となった。その後、同装置先端部のカメラからの映像が遠隔操作室のモニターに適切に送られていないことが確認されたが、10月24日にはカメラ交換作業を完了し、28日に試験的取り出し作業を再開、30日に燃料デブリに到達することができた。試験的取り出しで採取した燃料デブリは、日本原子力研究開発機構大洗研究所などの構外分析施設に輸送し、詳細分析が行われる。同研究所に隣接する日本核燃料開発では既に電子顕微鏡などを用いた分析準備も進められており、分析結果は、今後の本格的取り出しに向けた作業計画の立案や、従事者への教育・訓練にも資することとなる。今回の燃料デブリの試験的取り出し完了を受け、武藤容治経済産業相は11月8日、閣議後の記者会見の中で、「より本格的な廃炉作業を迎える中で重要な一歩となる」と、その意義を強調。加えて、今後の分析を通じ廃炉進捗に資する情報・知見の取得を期待するとともに、東京電力に対しては、引き続き安全確保に万全を期し作業を進めていくよう求めた。

08 Nov 2024

2676

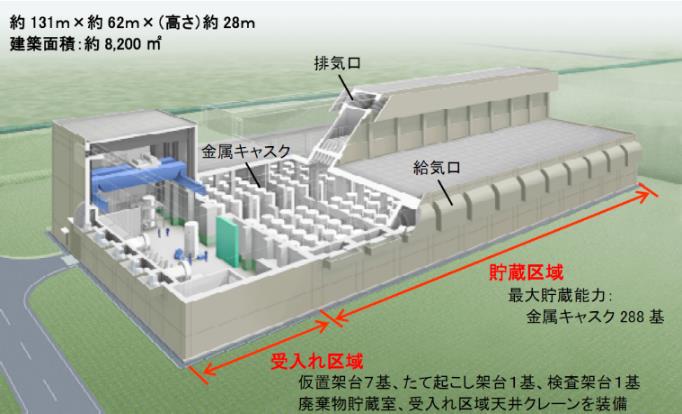

原子力規制委員会は11月6日、リサイクル燃料貯蔵(RFS)が青森県むつ市に立地する「リサイクル燃料備蓄センター」(むつ中間貯蔵施設)について、使用前確認証を交付。同施設は、事業開始となった。むつ中間貯蔵施設は、原子力発電に伴い発生する使用済み燃料(東京電力、日本原子力発電)を、再処理するまで、最長50年間(順次設置する施設ごと、キャスクごと)、安全に貯蔵・管理するもの。使用済み燃料を再処理し、回収されるプルトニウムをMOX燃料として加工した上で、有効利用する核燃料サイクルの推進は、わが国のエネルギー政策の基本的な方針だ。1990年代後半、使用済み燃料貯蔵対策について、長期的な貯蔵量の増大を見通し、官邸レベルでも議論されるようになり、サイト外貯蔵に関しては、「2010年までに確実に操業開始できるよう、国および電力事業者は直ちに所要の制度整備、立地点の確保等に取り組むことが必要」との報告書がまとめられた。2000年には、むつ市より東京電力に対して立地に係る技術調査の依頼があり構想が具体化。2003年には、過日逝去した同社・勝俣恒久社長(当時)に対し、立地要請がなされた。その後、施設の建設工事が進捗するも、2011年の東日本大震災発生により停滞。原子力規制委員会が発足し、新規制基準施行を踏まえ、RFSより同委に対し2014年1月に事業変更の許可申請がなされ、審査を経て2020年11月に許可となった。RFS 他事業者は2024年8月、青森県およびむつ市との間で、むつ中間貯蔵施設に係る安全協定を締結。9月26日には、東京電力柏崎刈羽原子力発電所より、使用済み燃料を入れたキャスク1基の搬入がなされた。今回の事業開始後、2025、26年度にそれぞれ2基、5基のキャスク搬入が予定されている。RFSでは、「安全最優先で事業に取り組むとともに、事業の透明性を高め、地域に根差した事業運営に努めていく」とコメント。また、東京電力も2000年からの調査に対し、立地地域による理解・協力への謝意を表した上で、「サイクル全体の運営に柔軟性を持たせ、中長期的なエネルギー安全保障に寄与する」と、施設の意義を強調し、引き続きRFSを支援していくとしている。

07 Nov 2024

4459

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は11月1日、記者会見を行い、10月に開催された「原子力産業セミナー2026」、「東アジア原子力フォーラム」について紹介し、質疑に応じた。「原子力産業セミナー」は、原産協会と関西原子力懇談会との共催により、「原子力産業界の人材確保支援と原子力産業への理解促進」を目的として、2006年度より毎年行われているもの。今回は、主に2026年春に大学・高専を卒業する学生を対象に、10月5、14日と、それぞれ大阪・梅田、東京・浜松町で開催され、両会場合わせて計433名(前年度は430名)が参加した。出展企業・機関数は、89社(同85社)に上り過去最大。新卒・若手の就職活動が売り手市場となる中で、企業の採用欲が高まっていることがうかがえる結果となった。〈既報〉来場者へのアンケート結果によると、原子力産業界への就業意欲、理解の深まりについては、それぞれ肯定的な回答が85%、96%に達しており、増井理事長は、「全般的に好意的な反応が見られている」と評価。さらに、出展企業ブースでの質疑応答の状況からも、「学生さんは結構よく勉強してきている」などと振り返った上で、今後も同セミナーを原子力人材確保の「重要な場」として活用していく考えを述べた。また、「東アジア原子力フォーラム」は、10月23、24日に中国・敦煌で開催。今回、10回目となり、原産協会、中国核能行業協会(CNEA)、韓国原子力産業協会(KAIF)、台湾核能級産業発展協会(TNA)の関係者ら約60名が参加。5年ぶりの対面開催となり、各国・地域の原子力エネルギーの現状、安全性向上の取組。気候変動対策における役割、放射性廃棄物管理などについて意見が交わされた。増井理事長は、セッションの内容とともに、会期中に行われたテクニカルツアーについて、高レベル放射性廃棄物の処分研究施設「北山地下研究所」、敦煌から西に約20km離れたゴビ砂漠にある100MW級溶融塩タワー型太陽熱発電所を紹介。同太陽熱発電所は、東京ドーム約124個分の敷地を有し、高さ260mのローソク状タワーに向け、12,000基ものミラーが太陽の動きに合わせ集熱する壮大な規模感で、「非常に興味深かった」と印象を述べた。増井理事長は、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会に、専門委員として参加しており、最近、行われた10月16、30日の会合での発言についても説明。〈発言内容 10月16日、30日〉いずれも、原子力産業界の立場から、サプライチェーンの維持・強化について意見を述べており、今後の課題に係る記者からの質問に対し、「代替品があるかどうか」、「数量を確保できるか」、「特定の技能を持つ人しか作れないものか」と、3点を指摘した。

05 Nov 2024

1760

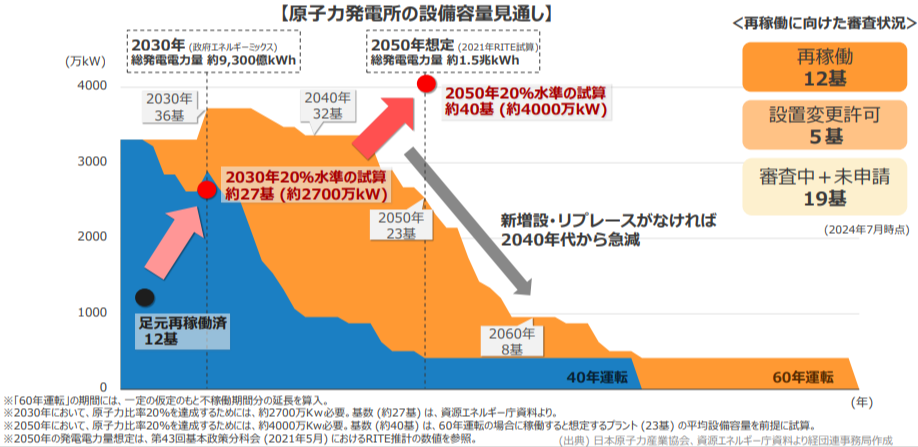

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は10月30日、立地地域との共生・国民各層とのコミュニケーション、次世代革新炉の開発・建設、ウラン燃料のサプライチェーンに関する取組について議論した。〈配布資料は こちら〉前回、16日の会合では、核燃料サイクルを中心に議論。一週おいての開催となった今回会合の冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、引き続き「原子力政策をめぐる諸課題」について、有意義な議論がなされるよう期待を寄せた。資源エネルギー庁は、最近の原子力動向・課題・論点に関する整理の中で、10月29日晩に原子炉起動に至った東北電力女川2号機についても言及。2013年の新規制基準施行後、東日本およびBWRプラントとしては初めての再稼働となったことから、「非常に意義深い」ものと述べた。同機については、11月上旬の発電再開を想定し、各種検査・試験などが進められている。〈東北電力コメント、電気事業連合会会長コメント〉立地地域との共生に関しては、福井県、青森県について、それぞれ2021年6月、2023年11月に、関係自治体・行政機関、電力事業者の参画する「原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」が始動。今回の原子力小委員会会合の翌日、2024年10月31日には、青森県について、「地域の将来像の実現に向けた基本方針と取組」および工程表が取りまとめられ、今後、その具体化に向け、ワーキンググループ・立地市町村も含めた検討会が立ち上がることとなった。資源エネルギー庁は、今後の論点として、立地地域の持続的発展とともに、防災体制の充実・強化に向けた取組を進めていく方向性を提示。実際、2023年4月に始動した国と全国原子力発電所立地市町村協議会(全原協)が中心となって意見交換を行う「原子力政策地域会議」では、立地地域共通の課題として、避難道路の整備など、防災対策の充実があげられている。こうした状況に関し、杉本達治委員(福井県知事)は、今回、書面により意見を提出。その中で、最近の福井県議会による「安全・安心に避難するための道路整備がなされなければ、国の原子力政策に協力できない」との指摘をあげ、原子力防災対策について、実効性ある取組が次期エネルギー基本計画に明記されるよう求めた。また、防災医療の立場から、越智小枝委員(東京慈恵会医科大学教授)は、福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、災害時の情報発信、広域の搬送体制も含む医療との連携について検討する必要性を指摘。国民への理解活動の一例として、資源エネルギー庁は、若年層向けのYou Tube広告「metichannel」に、2022年11月以降、累計1億回を超す再生の成果を強調したが、メディアの立場から、伊藤聡子委員(フリーキャスター)は、「新規制基準により、何がどう安全になったのか、よく理解されていない。率直な疑問に対し、『目線を降ろした丁寧な説明』が必要」と、改善の余地を示唆した。次世代革新炉の開発・建設については、原子力小委員会のもと、2024年10月22日に行われた革新炉ワーキンググループ会合での意見を整理し議論。ウラン燃料の確保については、欧米のウラン燃料支援に係る動向などを踏まえ、「同志国間での安定的・自律的なウラン燃料のサプライチェーン確保に向け、積極的に貢献していくことが重要」との方向性が資源エネルギー庁より示された。竹下健二委員長代理(東京科学大学名誉教授)は、核燃料サイクルの技術的観点から、世界のウラン燃料需給バランスの問題に言及し、西側諸国と連携したウラン濃縮の拠点を構築することを提案。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、現在、六ヶ所村で操業中のウラン濃縮に関し「オールジャパンで開発されたものであって、非常に優れたもの」と、日本の技術力を評価。さらに、「技術をサプライチェーンとともに維持していくことは、わが国のエネルギーセキュリティ戦略として極めて重要」と述べ、国における必要な支援を求めた。〈発言内容は こちら〉

01 Nov 2024

1920

関西電力は10月28日、美浜発電所3号機について、原子力発電所の長期運転を支援するIAEAプログラム「SALTO」(Safety Aspects of Long Term Operation)による評価報告書を受領したと発表した。〈関西電力発表資料は こちら〉美浜3号機は、新規制基準をクリアした後、2021年7月に国内初の40年超運転を開始。同機については、2024年10月15日、来年6月に本格施行となる「GX脱炭素電源法」で規定される運転開始から30年を超すプラントに必要な「長期施設管理計画」の認可申請も行われている。「SALTO」は、原子力発電所の長期運転に係る組織や体制、設備・機器の劣化管理などの活動がIAEAの安全基準に適合しているかを評価し、事業者に対して、さらなる改善に向けた推奨・提案事項を提供するプログラムだ。これまで海外では、欧州の他、中国、南アフリカ、メキシコなどで実績があるが、今回の美浜3号機は国内初の受入れとなった。「SALTO」チームは、4月16~25日に同機に係る調査を実施。良好事例6件、推奨事項7件、提案事項4件があげられた。今回の調査結果を受け、関西電力では、「経年劣化管理および安全な長期運転に向けた活動について、概ねIAEAの安全基準の推奨通りに管理されていることや、今後、改善が計画されていることについて評価された」と、述べている。同社では、今回の提案・推奨事項に対する改善をさらに進め、2026年度にも「SALTO」チームによるフォローアップを受け入れる予定だ。

29 Oct 2024

2082

政府は10月25日、2024年度の文化勲章受章候補者7名を発表した。原子力・放射線分野では今回、中西準子氏(横浜国立大学名誉教授)が受章する。同氏は、環境リスク管理学の分野で、環境政策の立案や法整備に貢献。科学的定量化に基づく環境リスク評価・リスク管理のスキームを世界に先駆けて提唱するなど、産業技術の発展や原子力災害対策で功績があった。先端技術の製品化に係る工業ナノ材料開発の他、2011年の福島第一原子力発電所事故後は、放射能汚染、避難、除染に関して、住民らが自身で判断するために有用なリスク情報の提供にも取り組んできた。食品中の放射性物質に係る基準値の理解に向けては、「原発事故と放射線のリスク学」などを著し、放射線分野のリスクコミュニケーション啓発にも努めている。今回の受章決定は、研究成果として、「化学物質環境リスク研究の国家拠点形成や環境問題での政策立案に活かされた」ことが高く評価されたもの。高度経済成長が停滞し始めた1970年代は公害が喫緊の社会問題となっており、同氏は、都市工学の視点から、化学物質の広域大気濃度推定モデル開発など、環境汚染の定量的評価に着目し技術面で貢献。産業技術総合研究所にも籍を置き、化学物質リスク管理の社会実装に取り組んできた。受章決定に際し、中西氏は、「少し先の時代の声に耳を傾けつつ、研究を進めてきた」とするとともに、高等教育に携わってきた経験から「多くの学生たちの知性と応援もあった」とのコメントを発表した。2013年には瑞宝重光章を受章している。今年度の文化勲章は、中西氏の他、「あしたのジョー」や「おれは鉄兵」の著者として知られる漫画家のちばてつや氏も受章する。

28 Oct 2024

3080

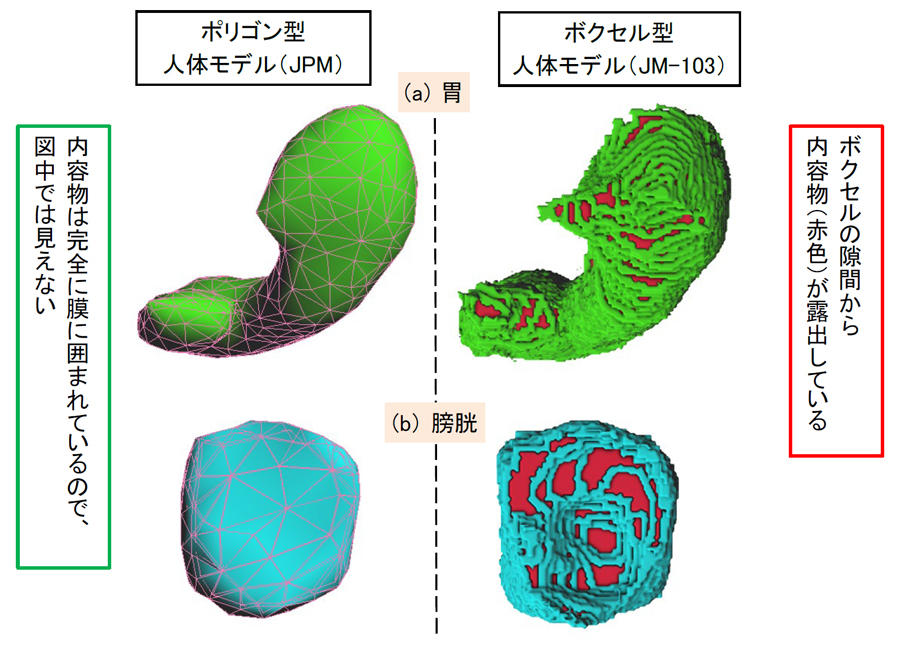

日本原子力研究開発機構は10月25日、放射線防護に関する最新の科学的知見に基づき、日本人の体格特性を反映した被ばく線量評価を行うことを目的に、成人男女の標準人体を再現する「ポリゴン型人体モデル」を開発したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉同機構原子力基礎工学研究センターが、CAD技術の一種「ポリゴン」を利用し開発したもの。多角形を組み合わせて物体の形状を再現する「ポリゴン」は、数学書籍の表紙・挿絵でよく見られるが、近年はアニメ制作他、応用範囲を広げており、今回の開発では、放射線への感受性が高い眼球組織など、複雑な生体構造のモデル化への応用に着目。水晶体に関しては、国際放射線防護委員会(ICRP)が線量限度引き下げを勧告しており、国内でも原子力規制委員会の放射線審議会で議論が行われている。こうした様々な被ばく状況における線量評価の精緻化の必要性をとらえ、「ポリゴン型人体モデル」を開発した。今後は、個々人の姿勢や体格に合わせた被ばく線量評価技術の開発を進めていくことで、近年、進展が目覚ましい放射線医療における効果的な治療計画の立案や被ばく低減の他、合理的な放射線作業管理システムの設計にも貢献が期待される。同センターは、2020年にも米国研究機関との協力で、原爆被爆者への疫学調査を踏まえ、国際的な放射線防護指針の策定に資するよう、被爆者の臓器線量を評価する手法「臓器線量データセット」を発表している。大型計算機を用いたシミュレーションにより、約3万通りの照射条件を分析し確立した評価システムだが、複雑な構造を有する臓器に関しては、人体模型(医療ファントム)などによる線量推定システムとの間に約15%の差が生じていたほか、分析対象の1945年頃の成人日本人の体格は、身長で男子160cm、女子152cm程度と、現在より数cm低かったものとみられ、他分野への応用には限界があった。また、実際のCT画像データをもとにした従来の「ボクセル」と呼ばれる手法では、ムラが生じ、水晶体など、ミクロサイズの臓器構造を再現することは困難だったため、今回の「ポリゴン型人体モデル」の開発に際しては、「ボクセル」の画像をもとにまず、臓器の輪郭データを抽出。これに、「ポリゴン」の技術を適用し、より滑らかな臓器画像を作成することに成功した。

25 Oct 2024

1810

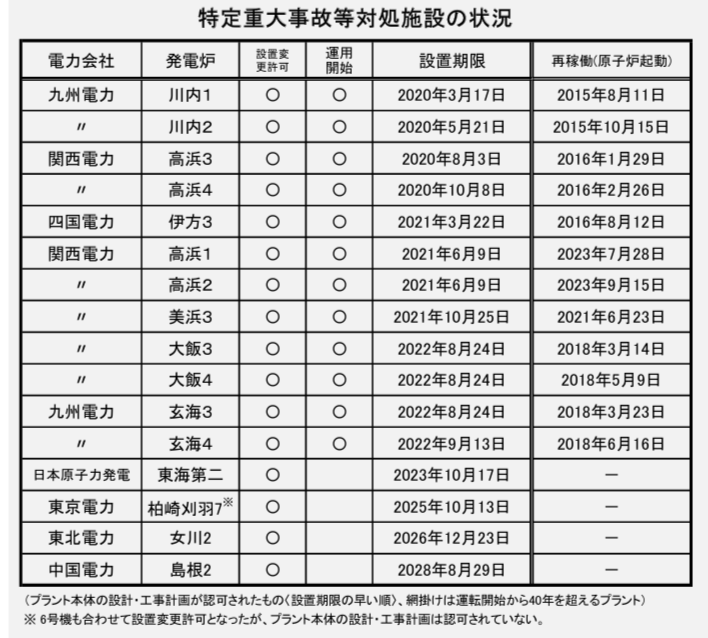

原子力規制委員会は10月22日、中国電力島根原子力発電所2号機について、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)に係る原子炉設置変更許可を発出した。同機については、2021年9月に新規制基準適合性審査をクリア。本体施設の設計・工事計画認可日から起算し、5年を満了する2028年8月29日が特重施設の設置期限となっている。今後の再稼働に向けては、現在、10月28日の燃料装荷開始、12月上旬の原子炉起動、同月下旬の発電開始を予定し、使用前事業者検査などが進められている状況だ。今回の原子炉設置変更許可を受け、中国電力では、「引き続き特重施設等の設置工事を進める」として、その設計・工事計画認可申請に係る審査に適切に対応し、発電所の安全確保に万全を期していく、とのコメントを発表した。現在、再稼働している12基のプラントは、いずれも特重施設の運用が開始している。一方で、新規制基準施行後、再稼働に至っていないプラントで、特重施設に係る原子炉設置変更許可が発出されているのは、島根2号機の他、日本原子力発電東海第二(特重施設の原子炉設置変更許可:2021年12月)、東京電力柏崎刈羽6・7号機(同2022年8月)、東北電力女川2号機(同2023年10月)で、いずれもBWRだ。

24 Oct 2024

3484

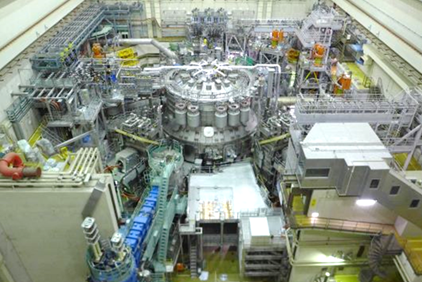

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月22日、およそ10か月ぶりに会合を行い、次世代革新炉の開発・建設に向けた取組状況と課題について議論した。〈配布資料は こちら〉同WGは、政府によるGX推進の方針が示された後、2022年11月、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」の素案を提示。革新炉開発について、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合の5炉型に分類した上で、その評価軸として、技術成熟度・時間軸、サプライチェーン、市場性、非エネルギー分野への波及効果などを示し、さらに深掘りを進めていくこととなった。WG上層に位置する原子力小委員会でも随時議論された後、前回、2023年12月の会合では、次世代革新炉のうち、高速炉・高温ガス炉の実証炉に係るサプライチェーン・人材確保の検討課題を整理。「各実証炉の司令塔組織の具体化に向け、必要な機能やチーム組成の検討を進める」こととされた。今回のWG会合では冒頭、前任の黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)を引き継いで座長に就任した斉藤氏が挨拶に立ち、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発につながる道筋を示す」と、あらためて意義を述べ議論に先鞭。資源エネルギー庁は、前回以降の原子力をめぐる動きについて説明し、5月に開始したエネルギー基本計画見直しを始め、脱炭素電源として、既存炉の再稼働を着実に進めていくことを第一に、次世代革新炉への建て替え具体化を検討していく必要性を述べた。内閣府(科学技術政策)で産業界協力や規制対応について検討が始まった核融合エネルギーの社会実装が、今回の会合では焦点となり、関連企業・機関75社により3月に設立された「フュージョンエネルギー産業協議会」会長の小西哲之氏が専門委員として出席し発言。同氏は、脱炭素時代における主要なエネルギー源として、核融合の有用性を強調。2030年代の発電実証に向け、海外・ベンチャーの開発競争の状況を紹介したほか、各プラズマ閉じ込め形式の実現ロードマップおよび課題を示した。特に、産業創出に向けては、早期実現を図るための具体的計画・推進体制、サイト選定、規制・法体系の整備、国際協力の観点から、国による支援強化を要望。ITER計画で適用されるトカマク以外の、ヘリカル、レーザーの各プラズマ閉じ込め方式についても、今後の技術課題・実現の見通しを整理した。また、原子力規制委員会では、3月より原子力エネルギー協議会(ATENA)他、事業者の原子力部門責任者(CNO)との意見交換の中で、実現性の高い革新軽水炉の一つとして注目される「SRZ-1200」(三菱重工業他)の規制基準に関し、議論が開始している。専門委員として出席した日本原子力産業協会情報コミュニケーション部の大野薫氏は、検討スケジュールとともに、「HI-ABWR」(日立GE)、「iBR」(東芝エネルギーシステムズ)など、他社の技術動向についてもロードマップへの記載を求めるとともに、政府に対し、革新軽水炉の技術開発と導入促進に向けた積極的な経済的支援の検討を要望した。〈発言内容は こちら〉

23 Oct 2024

3118

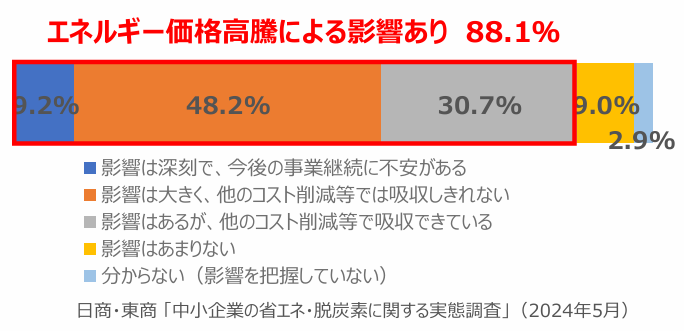

日本商工会議所は10月18日、現在、見直しに向け検討が進められているエネルギー基本計画について、意見を取りまとめ発表した。今回、発表した意見ではまず、中小企業を対象に3~4月に実施した調査から、「エネルギー価格の上昇により、経営に影響を受けている」と総括し、あらためて「安定・安価なエネルギー供給が求められている」ものと認識。さらに、デジタル社会の進展に伴うAI普及やデータセンター設置、脱炭素に向けた電化進展の見通しなどから、「電力安定供給確保の重要性があらためて高まっている」と強調。その上で、エネルギー政策は「S+3E&G」へ脱炭素移行期は柔軟性・機動性ある対応をエネルギーミックスの最適化・多重化を――を基本的な考え方としてあげた。総合資源エネルギー調査会では5月よりエネルギー基本計画見直しの議論が開始。ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢など、地政学リスクの高まりやエネルギー価格の高騰も議論されている。こうした国際情勢のもと、実際、日商による調査では、88.1%の中小企業が「エネルギー価格高騰による影響」に不安を持っている現状が示された。エネルギー政策を取り巻く変化への対応として、今回の意見では、従来の「S+3E」(安全性、環境適合、安定供給、経済効率性)に加え、国際性(Global)の視点を追加した。さらに、電源については、再生可能エネルギー、原子力、火力(化石エネルギー)、それぞれの現状と課題、目指すべき方向性を整理。原子力については、「脱炭素と安定供給を支える電源」としての位置付けを強調した上で、安全性が確保されたプラントの再稼働の推進とともに、革新炉の研究開発・人材育成を進め、「原子力新時代」への取組を推進すべきと、提言している。国内の再稼働プラントは12基に留まり、電源構成では1割未満に過ぎず、特に東日本における「再稼働ゼロ」の現状から、電力料金高騰の一因ともなっている原子力発電をめぐる現状を憂慮。日商として、早期再稼働、次世代革新炉の実装に向けた研究開発・人材育成とともに、最終処分場問題や核燃料サイクルの解決、原子力に対する情報発信・国民理解の促進、ALPS処理水放出に伴う諸外国・地域による水産物輸入規制の早期撤廃にも言及している。エネルギー基本計画見直しに向けた意見と合わせ、日商では、「中小企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けた取組推進」に関する要望も発表した。コスト削減にもつながる省エネ中心に取組を進められている一方で、取引先からの要請に加え、「マンパワー・ノウハウ不足」、「算定方法がわからない」、「資金不足」といった中小企業が抱える課題を提示。その上で、温室効果ガス削減に関し「知る、測る、減らす、つなぐ」取組推進が図られるよう提言している。

22 Oct 2024

2137

原子力規制委員会の検討チームは10月18日、原子力災害時における屋内退避の運用について、中間まとめを示した。これまで、放射性物質の放出に伴う住民避難など、防護措置の目安について記載した原子力災害対策指針では、外部被ばくを避けるため、UPZ(原子力施設から概ね5~30km圏内)の住民は屋内退避するとされていたが、その解除に関しては示されていなかった。能登半島地震の発生により、複合災害や厳冬期の対応に係る不安も高まり、規制委では4月より効果的な運用に向け、専門家も交え検討を開始。福島第一原子力発電所事故を踏まえた新規制基準で要求される重大事故対策の有効性を前提に、原子力災害の事態進展を、「炉心損傷防止ケース」、「漏えいケース」、「ベントケース」の3つに分類し、OSCAARと呼ばれる解析コードを用いて線量評価のシミュレーションを行った。今回の中間まとめでは、重大事故対策が成功したと判断される原子炉の状態、屋内退避の開始および解除の判断、その継続および避難への切替えなどを、7つの合意事項として整理。屋内退避を続ける期間については、全面緊急事態に至ってから、3日間を目安としている。避難への切替えは、地方自治体からの情報提供などを踏まえ、国が総合的に判断するものとした。福島第一原子力発電所事故時には孤立住民が問題となり、昨今は新型コロナに伴い密室における感染症対策にも関心が高まっている。合意事項では、屋内退避実施中の考慮事項として、「被ばくを直接の要因としない健康等への影響を抑えることも必要」と指摘。住民に対し、先行きに関する状況が把握できるよう、原子炉施設の状態、緊急時モニタリングの情報、生活維持に係る情報(支援物資の配給、電気・ガス・上下水道の復旧など)をわかりやすく提供する必要性を述べている。検討チームでは今後、地方自治体からの意見も聴取し、年度内を目途に最終報告書を取りまとめる予定。

21 Oct 2024

2042

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は10月16日の会合で、核燃料サイクル政策を中心に議論した。5月にエネルギー基本計画の見直しに向けた検討が始まってから、同小委員会は、ほぼ2か月に1回のペースで開かれている。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、「DX・GXの進展による電力使用の増大は、世界的な傾向が見込まれており、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくためには、脱炭素原電の確保が重要」と強調。国内の原子力発電の動きに関しては、「女川2号機、島根2号機の再稼働に、より具体的見通しが見えてきた」と期待を寄せるとともに、海外については、米国におけるTMI1号機の再稼働、その電力をマイクロソフト社に供給する計画など、データセンターとの連携にも言及。その上で、「世界では、原子力のあり方が見直されている」との認識を示した。今回の議事の関連で、久米氏は、8月末に日本原燃が発表した六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の竣工目標変更に関して、国の基本方針である核燃料サイクルの確立をあらためて述べ「竣工は必ず成し遂げねばならない重要課題」と強調し、議論に先鞭をつけた。最近の原子力をめぐる動向と課題・論点について、資源エネルギー庁より整理・説明がなされ、核燃料サイクルの確立に向けては、六ヶ所再処理工場の安全・安定的な長期利用が図られるよう、早期竣工に向けた取組とともに、中長期的課題として、メンテナンス技術の高度化、取替用部品の確保、サプライチェーン・技術の維持、使用済みMOX燃料の再処理技術などを指摘。官民での対応、運転経験で先行するフランスとの協力の重要性をあげた。使用済み燃料の中間貯蔵については、9月26日にリサイクル燃料備蓄センター(むつ市)に、規制上の使用前検査のため、東京電力柏崎刈羽原子力発電所からキャスク1基の搬入が完了している。これに関し、資源エネルギー庁は、7月に行われた青森県・宮下宗一郎知事との面談で受けた要望「中間貯蔵後の使用済み燃料の搬出先の明確化」を踏まえ、今回、「六ヶ所再処理工場を搬出先として想定」し、必要な取組を進めていく考えを示した。事業者からは、電気事業連合会の水田仁・原子力推進・対策部会長、日本原燃の増田尚宏社長が出席し説明。水田部会長は、六ヶ所再処理工場・MOX加工工場の竣工目標変更について、「稼働中のプラントに直ちに影響するものではない」としながらも、経営層への支援強化、技術・マネジメント面で、さらにオールジャパン体制で日本原燃を支援していく姿勢を強調。増田社長は、両工場の審査が遅延してきた原因として、「発電炉と異なり、唯一の施設であり、審査の前例がない。再処理工場は発電炉6~7基分の膨大な設備数。過去の認可を得ている設計を意識し過ぎて、基準適合性を説明する検討が不十分だった」などと省みた。今回、欠席のため、書面提出で意見を述べた杉本達治委員(福井県知事)は、再稼働が進む立地地域として、六ヶ所再処理工場の竣工目標変更に対し、「核燃料サイクルへの不安を生じさせるだけでなく、敷地内の貯蔵プールがひっ迫している全国発電所の安定運転、電力の安定供給に影響しかねない重大な問題」と、懸念を表明。さらに、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、「電力の大消費地を始め、国民的な議論をより深めるべき」とも訴えた。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、再処理工場のサプライチェーン維持、MOX燃料利用計画の着実な実施の必要性を指摘。これまでの新規建設に向けた事業環境整備に係る議論も振り返り、次期エネルギー基本計画の検討を行う同調査会基本政策分科会との連携を求めた。〈発言内容は こちら〉

18 Oct 2024

2217

関西電力の、高浜発電所1号機(PWR、82.6万kWe)が10月16日、高経年化技術評価に関する保安規定の変更を、原子力規制委員会から認可された。1974年に運転を開始した同機は、国内で最も長く運転する原子力発電所だが、今回認可されたことで、国内初の50年超運転(11月14日)に向かうこととなった。同機は現行制度に基づき、すでに最長60年まで運転可能な認可を得ているが、30年を超えて運転する場合、事業者は10年ごとに安全上重要な機器や構造物の劣化を考慮した管理方針を定め、認可を受ける必要がある。また、2025年6月には、60年超の運転を可能とする改正原子炉等規制法を含む「GX脱炭素電源法」が施行されるため、同1号機は新制度に基づき、改めて60年までの運転について認可を受けなければならない。

17 Oct 2024

2270

企業と学生との採用就職活動支援と原子力産業への理解向上を目的とする「原子力産業セミナー2026」(主催=日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月14日、都立産業貿易センター(東京都港区)で開催された。主に2026年に卒業予定の大学・大学院生・高専生が対象。同セミナーは10月5日に、大阪市内でも開催されている。出展企業・機関数は両会場で延べ89ブース(東京会場46ブース、大阪会場43ブース)と、2006年度の初回開催以降で最多。また、来場者数は、計433名(東京会場223名、大阪会場が210名)だった。今回、両会場ともに初出展した非破壊検査は、原子力に限らず、高経年化が進む社会インフラの健全性確保を支える「縁の下の力持ち」的な企業だ。同社の担当者は、これまで蓄積してきた技術力やそのニーズに関して「知らない学生が圧倒的に多い。もっと目を向けて欲しい」と訴え、幅広い分野の学生らからの関心に期待を寄せた。同社の技術は今年開業60年を迎える東海道新幹線のレール探傷にも係わっている。その上で「こういった仕事がある、技術基盤があるということをよく知ってもらいたい」と、初参加に際しての意気込みを話した。東京電力ホールディングスの担当者は、「自立心、情熱、多様性を持ち合わせている」人物像を標榜。「研修制度も充実させている」と話し、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働が注目されるところ、社会人としての基本的なスキル、現場見学の他、部門ごとにスキルアップを図るよう努めているという。行政機関として近年、毎回参加している原子力規制庁の担当者は、官庁訪問など、採用に向けた努力の一方で、国家公務員全般を通じ「定員割れが生じている」と、人材確保の厳しさを強調。ブースでは今回も、頻繁に説明時間を設けており、新卒に限らず、経験者採用にも力を入れている状況だ。キャリアパスの観点から、入庁後は、通常業務を離れてスキルアップを図る研修システムの充実化も図っているという。同セミナーに初回より参加している原子力発電環境整備機構(NUMO)の担当者は、学生の感触として、地層処分に関し「初めて聞く」という人が多いと話す。北海道の寿都町・神恵内村では、処分地選定に向けた文献調査が進められるなど、進展がみられているが、地域の信頼を得られるよう、「プロフェッショナルの意識」を持つ人材に期待。長期にわたる処分事業の理解に向け、NUMOでは、若手タレントを起用したコンテンツの公開にも力を入れており、今後も次世代層への啓発に向け、地域でのイベント開催や出前授業も積極的に行っていくとの姿勢を示した。10月に日立造船から社名変更したカナデビア(株)は、新たなブランドコンセプト「技術の力で、人類と自然の調和に挑む」というマインドを強調。新社名は、「カナデ」(奏でる)と「ビア」(VIA・道)を合わせた造語に由来。原子力関連では、主に海外向けの使用済み燃料輸送・貯蔵容器製造などを手掛けているが、幅広く環境保全の面で企業価値向上に努めており、今回は主に工学系の学生から関心を集めているという。今回、同セミナーの来場者数は前年度より微増となったが、系列企業の各ブースを回り熱心に説明を聞く理系学生グループや、核融合や小型モジュール炉(SMR)に関して質問が交わされるブースもあり、原子力産業に対して熱意のある学生らの姿が多く見られた。

15 Oct 2024

2499

日本経済団体連合会は10月11日、エネルギー基本計画見直しに向けた提言「国民生活・経済成長を支えるエネルギー政策の確立を求める」を発表した。提言の検討に当たっては、エネルギー政策に関心の高い会員企業167社から回答を得た「電力問題に関するアンケート」(7月19日~8月8日に実施)を参照。同アンケート調査結果についても、合わせて公表している。提言ではまず、現行の第6次エネルギー基本計画策定(2021年10月)後の状況変化について整理。2022年に始まったロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化など、国際情勢の不安定化に伴うエネルギー安全保障の重要性の高まりに加え、「将来の電力需要の大幅な拡大見通し」をあげた。実際、アンケート調査結果では、今後5~15年後の電力使用量の見通しについて、約5割の企業が「増加する」と回答。増加見通しの理由(複数回答可)は、「国内事業の拡大」(75.3%)、「GXに向けた技術転換・電化の推進」(40.7%)、「デジタル・生成AI活用の拡大」(23.5%)、「データセンター等の大規模需要設備の設置」(9.9%)の順に多かった。その上で、エネルギー政策の大原則として、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)のバランスの重要性をあらためて強調。わが国の特性を踏まえたエネルギーベストミックスとして、「再生可能エネルギーの主力電源化」、「原子力・核エネルギーの最大限の活用」、「トランジション期の火力の活用」(非効率石炭火力のフェードアウトや高効率LNG火力への転換など)を提言している。その中で、「原子力・核エネルギーの最大限の活用」については、既設設備の最大限の活用を始め、2040年以降の設備容量の見通しから、革新軽水炉の建設を早急に具体化すべきと強調。さらに、「巨額の初期投資や超長期の事業期間のため、原子力事業には大きなリスクが伴う」ことを指摘し、事業環境の整備に関して、他国の事例も参考に「実効性ある制度的措置を講じるべき」とも述べている。アンケート調査結果によると、将来の原子力発電の方向性として、「継続的に活用する観点から、再稼働に加えリプレース・新増設も進める」との回答が最も多く68.4%、次いで「原子力発電の活用を止めていく観点から、再稼働にとどめ、リプレース・新増設は行わない」が17.4%、「原子力発電の活用を今すぐ削減する観点から再稼働しない」が1.3%となっている。再稼働やリプレース・新増設を支持する理由(複数回答可)としては、「カーボンニュートラルへの貢献」(88.6%)、「電力の安定供給」(81.0%)、「エネルギー自給率向上・資源輸入抑制」(55.2%)、「電力コスト低減」(54.3%)の順に多かった。なお、関西経済連合会も10月10日に、エネルギー基本計画見直しに向けた意見書を発表。「S+3E」の維持を大原則に、「原子力発電を安定的なゼロエミッションの主力電源に位置付け、活用拡大に向けた道筋を明示すべき」ことなど、6項目の提言をあげている。

11 Oct 2024

2613

ムロオシステムズはこのほど、ドイツのエンジニアリング企業である NUKEM Technologies Engineering Services GmbH(NUKEM社)の主要資産を正式に取得し、買収手続きを完了した。ムロオシステムズは、2006年に設立された物流ソリューションを中心とするニッチな提案にも強みを持つ新進気鋭企業。現在、電子決済やアパレル流通など、幅広く手掛けており、中国、香港、カザフスタンにも拠点を構えている。〈ムロオシステムズ発表資料は こちら〉同社は5月29日に買収契約を締結し、必要な承認手続きを経た後、9月9日にドイツ政府から認可を取得し全手続きを完了。NUKEM社は、1960年に設立され、放射性廃棄物管理、使用済み燃料管理、廃止措置など、世界的に高い評価を得ており、ドイツで最初の商業用原子力発電所の廃炉を成功させ、現在も5基の廃炉プロジェクトを実施している。ムロオシステムズでは、今回の原子力分野における事業展開を契機に、新たなR&Dセンターを福島県浜通り地域に設立するほか、日本の原子力技術の海外展開を視野に入れた研究開発を推進していく考え。東日本大震災被災地における新産業創出にも貢献することとなりそうだ。同社執行役員の二宮暢昭氏は、NUKEM社の有する技術力に関し、「同社のIT技術を組み合わせることで、新たなシナジーを創出し、次世代エネルギー開発において競争力を高めていく。今後は、欧州での事業基盤を強化し、アジア市場での展開も積極的に進めていく」と、意欲を示した。

10 Oct 2024

9342

東京電力は10月9日、東京都千代田区の本社本館にて、福島県産品・宮城県産品を中心に取り扱う社員向け販売会「復興大バザール」を開催した。今回で91回目を数える同販売会は、「三陸・常磐もの」の魅力を発信する人気イベントで、定期的に年4回実施している。農産品、水産加工品、菓子、酒類など、200以上の商品を取り揃えたほか、福島の伝統工芸品である「だるま」のおみくじガチャや、福島ご当地の人気キャラクターグッズが当たる抽選会も行われ、会場は11時オープンと同時に多くの東電社員とその関係者が訪れ、僅か3時間半で約730名が詰めかけ、完売した。同社は2013年3月より、福島県産品を扱う社内販売会をスタートさせ、被災地である福島の復興の後押しを進めてきた。2年前より宮城県産品を扱い、また、社員食堂のメニューなどとも連動しこれまで継続してきている。昨年開始されたALPS処理水の海洋放出以降、これまでに禁輸措置の影響を受けているホタテやホヤなど水産物の支援にも取り組んできている。三陸・常磐ものの鮮魚は、東京豊洲市場での評価が高く人気がある。なお、10月1日から11月4日まで、三陸常磐ものネットワークによる、三陸常磐ウィークスと銘打って、応援キャンペーンが開催されている。このネットワークには、1200もの企業、団体等が会員となり、三陸常磐ものを支え、盛り上げている。この機会に食卓に並べてみてはいかがだろうか。

10 Oct 2024

1950

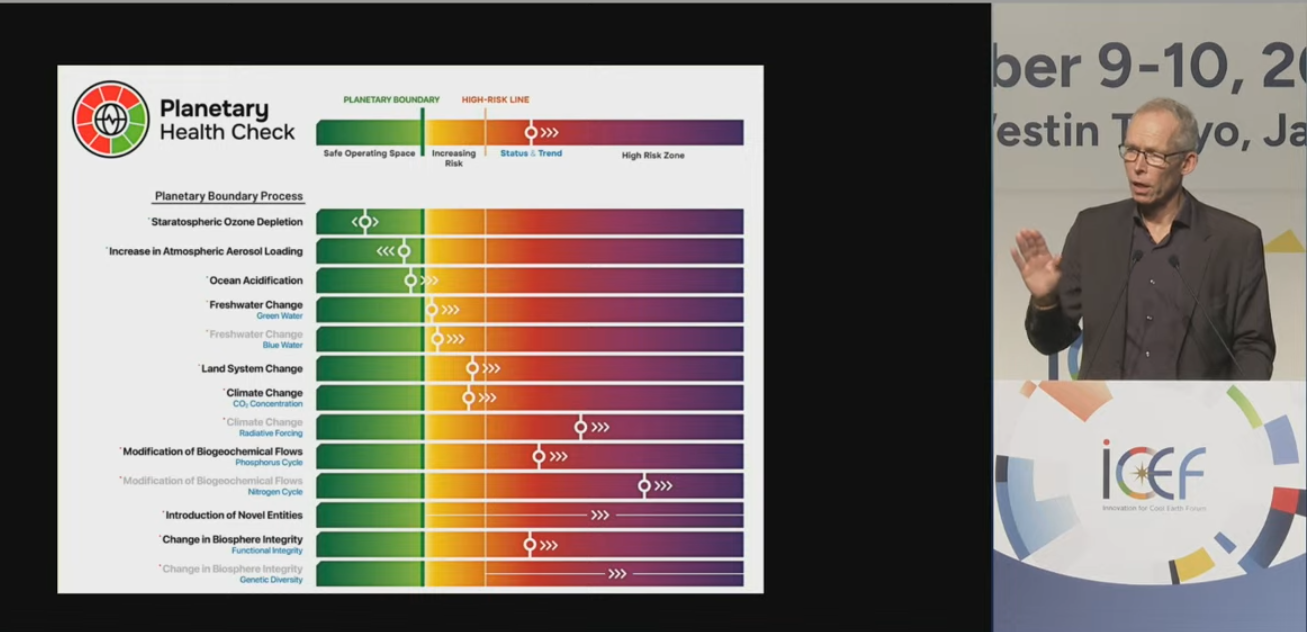

技術イノベーションによる気候変動対策について世界の産学官のリーダーが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男氏〈元IEA事務局長〉)の年次総会が10月9日、都内のホテルで開幕した。ICEFは故安倍晋三元首相の提唱により始まり、今回の年次総会は2014年の初開催から数え11回目を迎える。年次総会では、水素の利活用や原子力エネルギーの未来などを取り上げる技術セッション、ロードマップ策定にも資するスペシャルセッション「人工知能(AI)と気候変動緩和」を設定。2日間にわたる議論を通じ、ステートメントを取りまとめる。開会式では、日本政府を代表し、岩田和親経済産業副大臣が挨拶。岩田副大臣は、「気候変動は全世界がともに取り組むべき喫緊の課題」との認識をあらためて示した上で、2050年カーボンニュートラルの目標達成に向けて、「2030年に向けたGXの加速がカギ」と強調。産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討する経産省内の体制整備も踏まえ、旧岸田内閣が示した2040年を標榜する「GX2040」については、これまでの方針通り「年末を目途に取りまとめていく」ことを明言した。ICEF年次総会は毎年、約80か国・地域から1,000名超が参集する会合で、今回は、エネルギー・環境関連の国際会議を都内中心に集中開催する「東京GXウィーク」(10月6~15日)に合わせたもの。岩田副大臣は、「世界中から様々なバックグラウンドを持つ識者らが集う知のプラットフォーム。多様化はイノベーションの源泉」とも述べ、精力的な議論を期待した。今回のICEF年次総会のテーマは「プラネタリー・バウンダリーをグリーン・イノベーションでより良く生きる」。最初のキーノートセッションでは、人類が生存できる安全な活動領域とその境界を定義する概念として「プラネタリー・バウンダリー」を提唱したヨハン・F・ロックストローム氏(ポツダム気候影響研究所所長)が登壇。IPCC報告書などを踏まえ、世界の平均気温上昇の加速化を危惧。同氏は、地球の「健康診断」として評価を行った9つの定量的指標のうち、6項目が既に「限界指標」を越えていることを図示し、「人類が今後も反映していくにはイノベーションが必要だ」などと述べ、議論に先鞭をつけた。

09 Oct 2024

1645

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は10月8日、電力システム改革が直面する課題や最近のエネルギーをめぐる国際情勢などを踏まえ議論した。同分科会は、5月よりエネルギー基本計画改定に向けた検討を開始しており、今回で10回目の会合開催となる。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、今回のテーマに関連し「こうした議論をしている間にも大きな変化が生まれている」と、絶え間ない世界の潮流変化を強調。一例として、9月にマリオ・ドラギ氏(前欧州中央銀行〈ECB〉総裁・前イタリア首相)が、EUの産業競争力強化に向け公表した「The future of European competitiveness」(通称、ドラギレポート)の他、同月の米国コンステレーション社によるスリーマイルアイランド原子力発電所1号機の再稼働と、その全発電量を20年間にわたりマイクロソフト社に供給する計画発表などを紹介し、「欧米に見られる脱炭素化の大きな動きだ」と指摘した。エネルギー価格の関連で、「ドラギレポート」は、「高いエネルギーコストが欧州企業の成長の障害」と危惧し、送電網ネットワークへの投資促進、中長期的な小型モジュール炉(SMR)のサプライチェーン構築などを提言している。これらに対し、村瀬長官は、「現実を踏まえた政策の方向転換の現れ」との認識を示した上で、「世界の動きをタイムリーに把握して、わが国としても戦略的な方針を取りまとめていきたい」と、引き続き委員らによる活発な議論に期待した。今回の基本政策分科会会合は、10月1日の石破内閣発足後、初となった。4日に石破茂首相は国会での所信表明演説の中で「安全を大前提とした原子力の利活用」を明言している。これに関連し、杉本達治委員(福井県知事)は、立地地域の立場から、「既設炉、革新炉を問わずに、事業者が安全対策を十分に行えるよう、国が事業環境整備を行うことが重要。原子力の必要規模・開発の道筋など、原子力の将来像をより明確にする」ことをあらためて要望。さらに、核燃料サイクル政策に関しては、六ヶ所再処理工場竣工の停滞を懸念し、「さらなる延期はない」よう事業者に対する指導強化を求めた。資源エネルギー庁は、9月の国連総会サイドイベント「原子力を3倍にするためのファイナンス」会合における世界の主要金融機関14社が原子力への支持を表明したことも紹介。同調査会の原子力小委員会委員長も務める黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、脱炭素電源それぞれのメリット・デメリットを認識した上で、原子力発電のビジネス化に関し、「リードタイム・総事業期間が長いことに尽きる。最初に大規模な投資を図り、安定的に長く利用するもの」と、その特徴を説明。その上で、「事業の予見性が重要」と述べ、民間による投資の限界に言及しつつ、国による関与の必要性を指摘した。なお、隅分科会長らは9月20日に福島第一原子力発電所を訪問。視察結果報告がなされ、委員からは、2号機燃料デブリの試験的取り出しの停滞に関し、新たな技術導入に際し、失敗経験を活かしていくことの重要性も述べられた。また、英国の石炭火力発電が9月末にすべて運転終了となった報道に触れた上で、日本の脱炭素電源推進に資するよう示唆する声もあった。 結びに、隅分科会長は、「脱炭素化と産業競争力を両立させる現実的な政策」の必要性をあらためて強調。今後、具体的な制度設計が図られるよう、次期エネルギー基本計画に「しっかりと方針を盛り込んでいく」考えを述べた。

08 Oct 2024

2231

量子科学技術研究開発機構(QST)は10月4日、那珂フュージョン科学技術研究所の核融合トカマク実験装置「JT-60SA」(茨城県那珂市)が、「世界最大のトカマク装置」として、ギネス記録に認定されたと発表した。〈QST発表資料は こちら〉「JT-60SA」は、ITER計画を補完・支援する幅広いアプローチ活動(BA)の一つとして、QSTが欧州の核融合研究機関「フュージョン・フォー・エナジー」とともに進めてきたトカマク型超伝導プラズマ実験装置。2007年に、従前の「JT-60」を改修する形で建設が開始。2013年より組立が始まり、2019年には心臓部となる「中心ソレノイドコイル」の据付けが行われた。昨秋の2023年10月23日に、初プラズマ生成に成功。日本国内では、「JT-60」が停止した2008年以来、15年ぶりのトカマク型装置の稼働となった。トカマク型核融合は、ドーナツ状の磁気のかごを作り、その中にプラズマを閉じ込める核融合エネルギー利用の一方式。今回、「JT-60SA」によるプラズマ体積160㎥の達成が、これまで最大であった他のトカマク装置による同100㎥の記録を超えたことが確認され、2024年9月4日にギネス記録の更新が認定されたもの。10月19日には「ギネス世界記録認定式」がQST那珂フュージョン科学技術研究所で執り行われる予定。QSTでは、「より大きなプラズマを扱うITERや原型炉に向けた制御法の開発につながる」と、期待を寄せている。なお、国内の原子力関連施設のギネス記録認定はこれまでに、「世界最大の出力をもつ原子力発電所」として、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所(1~7号機の合計で821.2万kW)がある。

07 Oct 2024

7062