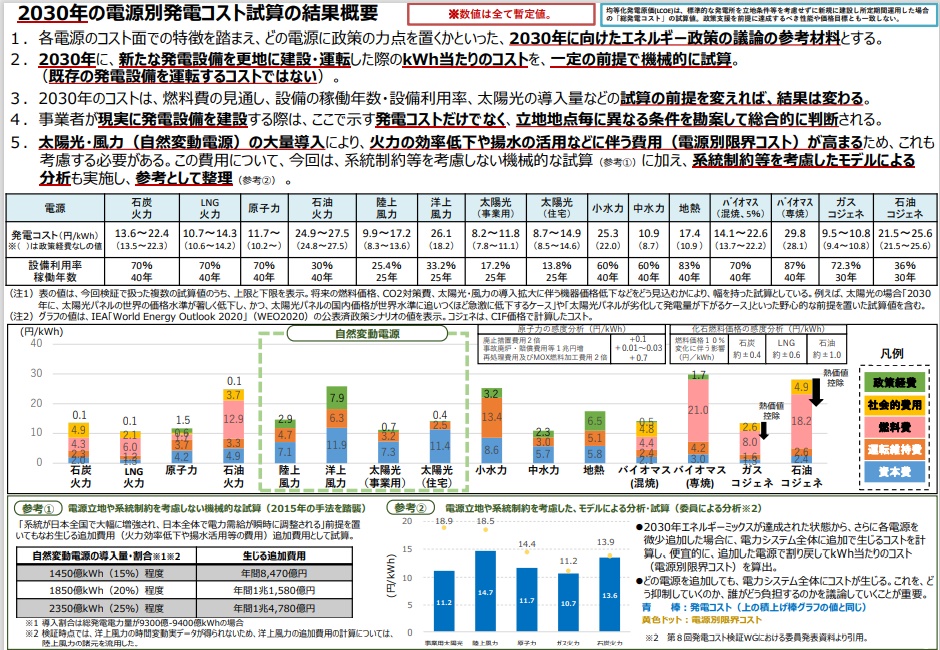

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会は7月22日、発電コストワーキンググループ(座長=秋元圭吾・地球環境産業技術研究機構主席研究員)を始動した。同分科会では、5月よりエネルギー基本計画の見直しを開始しており、その参考とすべく、各電源の発電コストについて試算し検討に資するもの。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち、資源エネルギー庁が現行のエネルギー基本計画策定に向け行った「2021年の発電コスト検証」について説明。石炭火力、LNG火力、原子力、風力(陸上/洋上)、太陽光(事業用/住宅)など、15の電源別に、新たな発電設備を更地に建設・運転した際のkWh当たりのコストを、一定の計算式に基づき、2020年時点と、2030年時点で機械的に試算したもの。今後、燃料費の見通し、設備の稼働年数・利用率、再エネの導入量の他、実際の発電設備建設に際し立地点ごとに異なる条件を勘案する必要など、不確定要素が関わることから、あくまで参考モデルとして評価・分析している。それによると、原子力(設備利用率70%、稼働年数40年)は11.7円/kWh~で、LNG火力の10.7~14.3円/kWh、太陽光(事業用)の8.2~14.9円/kWhなどと比して遜色ない水準が示されている。今回、新たな発電コスト試算に際し、有識者の立場から日本エネルギー経済研究所特別主幹研究員の松尾雄司氏が発表。同氏は、「基本的な考え方は前回から大きく変えることはない」との前提に立ち、LCOE(均等化発電原価)手法による評価結果を紹介した。OECD/NEA、IEAなどの試算も参考としたLCOE手法では、各電源の稼働年数・設備利用率を通常運転で可能な最大値を想定。原子力については、それぞれ60年、85%と設定し評価した。その結果、事業用太陽光11.2円/kWh、陸上風力14.7円/kWh、原子力11.7円/kWh、LNG火力10.7円/kWh、石炭火力13.6円/kWhとのベースラインを示した上で、電気自動車やヒートポンプの普及など、今後の電力システムの柔軟性向上に応じ変化する可能性を図示。まとめとして、LCOE手法以外の有用な指標も有効活用し、電源ごとの経済性の変化や、各指標の比較などを行い、「将来のエネルギーシステムの中での各電源の特性や役割を把握し正しく国民に伝える努力が求められる」と指摘し、今後の議論に先鞭をつけた。委員からは、新たなエネルギー源として注目される水素・アンモニアに係るコスト検証を求める意見も出された。資源エネルギー庁は、発電技術そのものの評価に適した「モデルプラント方式」による試算を提案。また、中東情勢の緊迫化に伴う不確実性の高まり、GX推進など、現行のエネルギー基本計画策定以降の動きが発電コストに与える影響を考慮する必要性も示した。基本政策分科会は、概ね隔週の頻度で開催されており、エネルギー価格に対する関心が高まる昨今、WGでの検討状況がエネルギー基本計画見直しの議論に反映されていくこととなりそうだ。

23 Jul 2024

6010

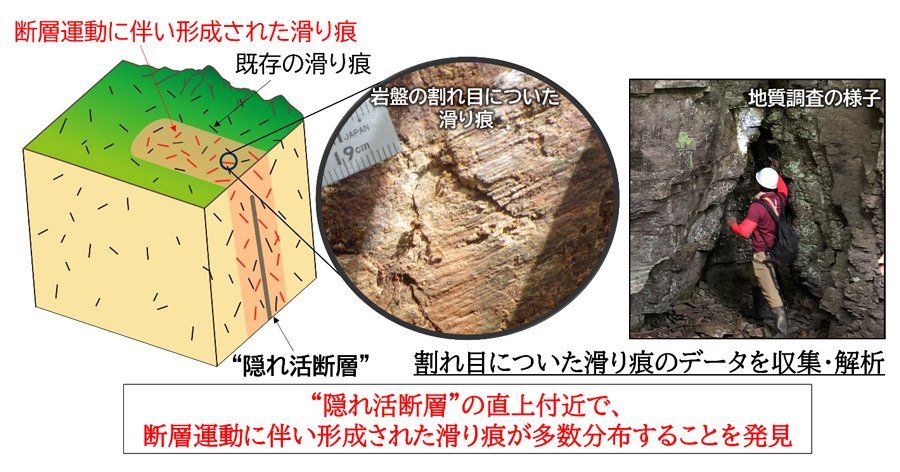

日本原子力研究開発機構東濃地科学センターの研究グループは7月19日、マグニチュード6~7級の大地震の原因となる「隠れ活断層」検出の手がかりとなる研究成果を発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉同研究グループによると、「隠れ活断層」は地表まで到達していない活断層で、断層運動に伴い地表に明瞭なズレが現れることで、その存在が認識されるという。今回の研究では、1984年の長野県西部地震(マグニチュード6.8)に着目。長野県王滝村で甚大な土砂災害をもたらしたこの地震の発生で、「隠れ活断層」の存在が明らかとなった。地震データの解析から、地下約1kmの存在が解明している「隠れ活断層」について、同村で精緻な地質調査を実施。岩盤の割れ目表面に観察されるすり傷状の「滑り痕」全344箇所のデータを収集した上、複数の応力を復元する「多重逆解法」と呼ばれる方法で、調査地域の13領域で応力の復元を行った。一方、研究グループでは、地表まで到達せず、地形からは認定しにくく、地震発生前に把握することが現状で極めて困難な「隠れ活断層」の性状から、断層運動に伴い小規模な割れ目が形成される「ダメージゾーン」に着目。「ダメージゾーン」は、活断層が地下に隠れている場合でも、地表まで到達している可能性がある。今回の「滑り痕」の応力解析から、「隠れ活断層」の直上付近の領域と、「ダメージゾーン」との間に、存在の整合性を示唆する結果が得られた。研究グループでは、この他、1997年に発生した鹿児島県北西部地震(マグニチュード6.6)の震源域についても調査を行ったところ、同様の結果が得られたとしている。一方で、「隠れ活断層」と「ダメージゾーン」の領域の広がりの関係は現段階では、まだ十分解明されておらず、さらに広範な調査・解析が課題だという。元旦に発生した能登半島地震も記憶に新しく、現在も復旧に向けた取組が進められている。また、6月16日には、1964年の新潟地震(マグニチュード7.5、新潟県民の14%に当たる33万人が被災)から丁度60年の節目を迎え、あらためて都市型地震災害における防災・減災の重要性が認識されている。今回の研究成果は、「ハザードマップ」作成に向けた調査のほか、高レベル放射性廃棄物地層処分の概要調査など、大規模な地下環境利用にも有効な手法となるものと期待される。

22 Jul 2024

2823

エネルギー基本計画改定に向けた議論が本格化する中、経済同友会代表幹事の新浪剛史氏は、7月16日の記者会見で、9日に開かれた新潟経済同友会「30周年記念行事」への出席などに触れながら、エネルギー政策に対する考え方について発言。その中で、同氏はまず、「今後策定される第7次エネルギー基本計画については、第6次エネルギー基本計画の振り返りをきちんとして欲しい」と強調。現行計画における蓋然性、予見性、具体性の乏しさを厳しく指摘した上で、「エネルギーの問題解決なくして日本の将来は明るくない」と述べ、年末に向け、総合資源エネルギー調査会における有意義な議論を期待した。同調査会基本政策分科会では5月より、エネルギー基本計画改定に向けた検討を開始しており、7月23日には5回目の会合が行われる予定だ。同友会では2023年12月、カーボンニュートラル実現や将来のエネルギー需要の観点から、これまでの「縮・原発」の方針から、新たな考え方「活・原発」を提唱。今回の会見で、新浪氏は、現在、地元の判断が大詰めとなっている柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、「新潟県内では『安心』はしていないことが実態」と述べるとともに、元旦に発生した能登半島地震にも鑑みた原子力防災における防護措置の課題も憂慮した。一方で、首都圏への電力供給の貢献に関し、大正時代に新潟県内の水力発電が山手線の走行を支えてきた実績を紹介。電力消費地の理解に向けて、同氏は「正に新潟県は首都圏の電気のふるさとだ。地元ではなく、首都圏で使う電気であることをしっかり理解した上で、今、どのような議論がされているのか、恩恵を受ける首都圏は、新潟県に対しありがたいと思っているのか、という点が重要なポイントだ」と、強調した。柏崎刈羽原子力発電所に関しては、7月15日より、国の取組に関する「県民説明会」が長岡市を皮切りに開始しており、今後、8月上旬にかけて、県内7か所で開催される予定だ〈既報〉。

19 Jul 2024

1534

太平洋・島サミット(PALM10)が7月16~18日、都内で開催された。同サミットは1997年以降、日本と太平洋島しょ国とのパートナーシップを強化することを目的として、3年ごとに日本で開催されているもの。前回、2021年は、コロナの影響によりテレビ会議方式で行われた。〈外務省発表資料は こちら〉岸田文雄首相は、会期中、17日までに、ツバル、バヌアツ、ニウエ、パプアニューギニア、パラオ、マーシャル諸島、フィジー、サモア、クック諸島、トンガ、ソロモンの各首脳と会談。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出に関し、岸田首相が「今後も安心を高めていく」旨、発言したのに対し、各国首脳からは歓迎の意が示された。ALPS処理水の海洋放出に関しては、2023年7月4日、IAEAラファエル・グロッシー事務局長より、安全性レビューを総括する「IAEA総括報告書」が、日本政府に対し手交された。それを受け、8月24日に海洋放出が開始。2024年7月16日には、都合7回目の海洋放出が完了した。なお、IAEAは、ALPS処理水取扱いに関し、同年4月23~26日に海洋放出開始後2回目となる国際専門家からなる安全性レビューミッションを日本に派遣した。7月18日、現地調査、関係機関との議論などを通じた調査結果として、「国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されなかった」とする報告書が公表された。

18 Jul 2024

1766

「柏崎刈羽原子力発電所に係る国の取組に関する県民説明会」が7月15日、新潟県長岡市で始まった。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働をめぐっては、現在、地元の判断が焦点となっている。県主催による同説明会は、内閣府(原子力防災)、資源エネルギー庁、原子力規制庁が説明を行い、県民からの質疑に応じるもので、今後、8月上旬にかけて、十日町市、小千谷市、見附市、上越市、燕市、出雲崎町と、県内7か所で開催される。〈配布資料は こちら〉柏崎刈羽原子力発電所については、2023年12月27日に、一連の核物質防護事案を受け原子力規制委員会により発出されていた「特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令」が解除。同日、既に新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可が発出済み(2017年12月)の同7号機について、東京電力に対する「原子炉設置者としての適格性の再確認」もクリアした〈既報〉。県は、再稼働に関し、地元判断のカギとなる技術委員会による議論が佳境にある中、2024年6月13日に花角英世知事らが齋藤健経済産業相を訪問〈既報〉。資源エネルギー庁より、「柏崎刈羽原子力発電所に係る国の取組について、県民の皆様に直接説明する機会を設けたい」との依頼を受け、説明会の開催となった。長岡市の説明会では、関係3府省庁の課室長クラスらが出席。規制庁は、去る2月にも県主催の説明会の場で、東京電力の核物質防護に係る追加検査および原子炉設置者としての適格性判断の再確認について、県民との質疑に応じているが〈既報〉、6月12日までに、東京電力が同7号機への燃料装荷を完了し健全性確認を一通り実施した現状を踏まえ、あらためてこれまでの流れを説明。その中で、混同されがちな原子力施設における「セキュリティ」と「セーフティ」に関する対応課題について、発電所を自動車に例え、それぞれ、「カギがない、免許証がないことで、不審者により盗取される」、「ブレーキが利くか、ガソリンが漏れていないか、タイヤが摩耗していないか、により安全運転に影響を及ぼす」ことと、両者の区別を説いた。内閣府は、柏崎刈羽地域における原子力防災の取組、国の支援体制の検討状況について説明。複合災害時の避難に係る基本的考え方としては、「複数の避難経路の設定」、「海路・空路避難、屋内退避の継続」、「実動組織(警察、消防、海上保安庁、自衛隊)による住民避難支援」をあげた。一方で、県民からは、2007年3月の能登半島地震、同年7月の中越沖地震に鑑みた不安の声も多く、また、屋内退避については、現在、規制委の専門家チームが効果的な運用方法を検討しているが、「夏にライフラインが途絶した状態で、窓を閉めておくことはできない」といった指摘もあった。資源エネルギー庁は、エネルギー・原子力政策の現状について説明。その中で、東京電力管内の電力需給に関し、今夏7月の予備率が4.1%と、予断を許さぬ状況にあることを懸念した上、柏崎刈羽7号機が再稼働することで、「約2.4%の予備率向上に寄与する」との試算を示した。首都圏で最高気温37℃を記録した7月8日、東京電力は中部電力より最大20万kWの電力融通を受けている。県民からは、説明会の趣旨に直結しない発言も多く、核燃料サイクルの停滞、損害賠償や避難指示解除の基準に係る疑問、再生可能エネルギーのポテンシャルの他、「そもそも再稼働が前提となっており、答えになっていない」といった非難の声もあった。今回の説明会には、オンライン・サテライト会場(県内7か所)も含め、計120名が参加。花角知事は、7月17日の定例記者会見で、「特定の人しか関心を持ってもらえないのでは困る」などと述べ、今後、他会場の状況を注視していく考えを示した。

17 Jul 2024

2703

原子力規制委員会は7月16日、特定原子力施設監視・評価検討会を開き、福島第一原子力発電所における廃炉作業の改善策等について東京電力から報告を受け、今後の取り組みなどをめぐって議論した。東京電力は福島第一の廃炉作業において、昨年10月から今年4月にかけ、作業員の負傷などを含むトラブルが相次いで発生したことを重視し、5月初旬から作業員全員が参加する形で作業点検を実施、6月7日に完了していた。作業点検件数(再開件数)は995件、うち防護措置の改善件数は675件だった。先の特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合(6月20日開催)において、作業点検の分析結果について報告した同社は、重大な見直しが必要な事案は確認されなかったが、廃炉の現場は通常炉より複雑な作業が多く、人への依存が高いという面があり、リスクアセスメントの強化やリスクアセスメント教育の強化等の改善策が必要であるとの認識を示していた。その際、規制委から背景要因を深堀りし、さらに踏み込んだ分析が必要との指摘がなされていた。指摘を踏まえて同社は、共通要因分析を通じて得られた改善策と今後の取り組みについて、この日の検討会で報告した。要因分析については、昨年10月に発生した増設ALPS配管洗浄作業における身体汚染、今年2月に発生した高温焼却炉建屋からの放射性物質を含む水の漏洩など4つの事案を対象とし、分析を通じて運用・設備・教育の面での改善策を6つに整理した。また、得られた改善策を現場に活かすための今後の取り組みについて同社は、必要な手順書の見直しや危機意識を高めるための安全教育の強化、CR(Condition Report)のさらなる活用、「変化があった場合は必ず立ち止まること」のワンボイスによる浸透をはかる等の取り組みを進める、とした。報告を受け、規制委からは福島第一の廃炉現場は通常の発電所とは異なることが常態化しており、作業の幅も広いため、CRの活用についても膨大な数になる可能性がある等の指摘がなされ、サイトの状況を考えて効果的に実施する必要があるとの認識が示された。東京電力は、「通常の発電所とは異なることを踏まえ、ひとつひとつトライし、実効性ある改善を図りたい」などと応じた。検討会を担当する伴信彦委員は「福島第一では膨大な作業が同時並行し、複雑な作業もある。再発防止対策をつくるだけでなく、実効的に機能しているかまで確認する必要がある」とし、今後も検討会で福島第一の作業改善について必要な議論を続けたいとの考えを示した。

16 Jul 2024

1933

放射線技師の育成・資質向上を目指す大学が2027年4月、横須賀市に開学する。〈発表資料は こちら〉学校法人中央医療学園が運営する「中央医療技術専門学校」(東京都葛飾区)が企業の研究施設を擁する「横須賀リサーチパーク」(YRP)に移転し、「中央医療大学」(仮称)としてリニューアルするもの。「中央医療技術専門学校」は、放射線技師育成に特化した専門学校として、60年以上の実績を持つ。夜間部を開設しているのも特筆される。医療技術は日進月歩で躍進し、昨今、「診療放射線機器類は、飛躍的な進歩をしており、診療放射線技師も知識および技術の習得にさらなる向上が求められている」ことなど、高学歴化が進みつつある背景から、中央医療学園では、2022年より横須賀市に対し大学進出の打診を行っていた。一方、YRPは、1997年に電波・情報通信を中心としたICT技術の研究開発拠点として、同市の他、郵政省(現総務省)、京浜急行電鉄の3者が一体となって開設。近年では、他業種も進出し、異業種間の連携・協業による新産業創出に期待が高まっている。新たに開設される大学は、YRPに所在するNEC技術センターの土地・建物を利用するもの。2024年3月に中央医療学園とNECとの間で売買契約が締結された。今後は、2025年度にリニューアル工事を実施し、2026年夏に学生の募集を開始。2027年4月に開学となる運び。医療科学学部(仮称)下、診療放射線学科単科でスタートし、以降、放射線技術学科を併設する予定。今回の開学決定に際し、7月10日、横須賀市の上地克明市長、中央医療学園の森重美三男理事長、YRPの鈴木茂樹社長が市役所内で記者会見に臨んだ。YRPでは、「市域を支える人材育成のための大学誘致推進」をビジョンの一つに掲げていた。大学進出に至った決め手として、同市の豊かな自然とYRPの静穏な学習環境、都心からのアクセスの良さ、学生にとっての暮らしやすさ、企業・研究機関との多様な連携への期待があげられている。横須賀市は、ペリー来航のモニュメントを始めとする史跡の他、海軍カレーやネイビーバーガーなどのご当地グルメ、80年代を席巻したマリンルックといった若者を引き付ける魅力も多い。一方で、近年は人口減少の兆しがみられており、3月の定例市議会の所信表明で上地市長は、「もう到底抗うことはできない」と憂慮している。今回の新大学開学を通じ、医療福祉の充実とともに、将来の地域を支えていく若い理系人材を生み出す推進力となることも期待できそうだ。

12 Jul 2024

4804

文部科学省の有識者会議は7月10日、核融合エネルギーの早期実現を目指し、発電実証を行う原型炉の研究開発に向けた方針を見直す考えを示した。〈配布資料は こちら〉現在の原型炉研究開発の方針は、2017年に決定。原型炉への移行判断やチェック&レビューの時期については、建設中にあるITER計画の運転段階にも留意している。今回、見直しに当たっては、ITER計画の進捗状況の他、諸外国が取り組む核融合開発の目標も踏まえ、社会実装につながる科学的・技術的に意義のある発電実証を可能な限り早期に実現する原型炉目標(以下1~3)や原型炉段階への移行判断を見直す数十万kWを超える定常かつ安定した電気出力実用に供し得る稼働率燃料の自己充足性を満足する総合的なトリチウム増殖を実現するITER計画/BA(幅広いアプローチ)活動の知見や新興技術を最大限活用する原型炉実現に向けた基盤整備を含めたバックキャストに基づくロードマップを策定する――ことがポイント。今後、有識者会議下の原型炉開発総合戦略タスクフォースで検討を進めていく。核融合エネルギーの産業化に向けては、内閣府(科学技術政策)が2023年4月に策定した「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を踏まえ、2024年4月には「フュージョンエネルギー産業協議会」(J-Fusion)が設立。原型炉研究開発に関して、最近の官邸レベルの動きとしては、6月に、「2030年代の発電実証の達成」を目指す方向性が、「統合イノベーション戦略」、「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画2024年改訂版」に盛り込まれたことがあげられる。また、現在、見直しが進められているエネルギー基本計画における位置づけの明確化を求め、自由民主党プロジェクトチームが提言をまとめるなど、各界で核融合エネルギーの実用化を見据えた動きが見られている。今回の有識者会議では、ITER機構副機構長の鎌田裕氏が出席し、ITER計画の進捗状況を説明した。建設工事の進捗率は85%だが、ファーストプラズマ達成は、当初の2025年から2034年頃に遅れる「新ベースライン」が検討されている状況だ。ITER計画の遅れに関しては、ITER理事会開催を受けて既に報道されているが、日本経済団体連合会の十倉雅和会長は7月8日の記者会見で、「地球温暖化は待ったなしの課題」と、核融合を含む脱炭素エネルギー開発の必要性を強調した上で、「これまでに得た知見をもとに、各国が独自に実用化に向け切磋琢磨すればよいもの」と、前向きな考えを示している。また、高市早苗内閣府科学技術担当相は、7月5日の記者会見で、7月9~11日にイタリア・ボローニャで開催されるG7科学技術大臣会合への出席について紹介。今回、議論を集約するコミュニケに、核融合エネルギーについて初めて盛り込まれる見通しを明らかにした。高市大臣は、日本がG7議長国となった昨年、同会合(5月、仙台)の議論をリードしている。

11 Jul 2024

5844

関西電力では、美浜3号機、高浜1-2号機が40年超運転に入っている。これに加え、高浜3-4号機(PWR、各87.0万kW)についても、5月29日に、運転開始から60年までの運転期間延長が原子力規制委員会により認可された。それぞれ、2025年1、6月に法令に定める40年の運転期間を満了する。両機の運転期間延長に対し、2024年7月9日、立地地域の福井県および高浜町は理解を表明。これを受け、同社では、「地元をはじめとする皆様の理解を得ながら、原子力発電所の一層の安全性・信頼性の向上に努めていく」とのコメントを発表した。今後、経年劣化に鑑み、長期的な信頼性を確保する観点から、高浜3-4号機については、蒸気発生器一式を取り替えることとしており、規制委による認可を受け、それぞれ2026年6~10月、同年10月~27年2月に実施予定の定期検査で取替工事を行う計画だ。この他、関西電力では同日、高浜1-2号機の炉内構造物の取替計画について、福井県および高浜町より、原子炉設置変更許可の申請手続きを進めるための了承を受領。今後、準備が整い次第、規制委への申請を行う予定。それぞれ、2028年6~12月、11月~2029年4月に工事を実施する計画。なお、関西電力3基の他、今夏、7月4日には、新規制基準下での再稼働で先陣を切った九州電力川内1号機が国内4基目の40年超運転に入っている。

10 Jul 2024

2632

日立ハイテクは7月9日、同社が成田記念病院(愛知県豊橋市)に納入した画像誘導型高精度X線治療装置「線形加速器システム OXRAY」による治療が開始されたと発表した。「OXRAY」では、初めての臨床使用となる。〈発表資料は こちら〉「OXRAY」は、日立グループが培ってきた照射技術と画像技術を統合し、2023年7月に国内販売を開始した新しい画像誘導型高精度X線治療装置で、装置の回転に自由度を高めた「O-リング型ガントリー構造」が特長。正常組織へのダメージを低減し、呼吸などに合わせて動く腫瘍に対し高い精度で治療用X線を照射することが可能なほか、患者寝台を動かすことなく多方向から連続的に照射でき、線量分布の改善とともに、患者の精神的・身体的負担の軽減にもつながる。成田記念病院では、こうした「OXRAY」の特長を評価し導入。2024年6月17日より治療を開始した。日立では、放射線治療領域において、粒子線とX線の両方で事業を展開。粒子線治療では、これまで陽子線がん治療システムで多くの海外納入実績を積んでおり、呼吸に伴う臓器の動きを捉える動体追跡技術や、がんの形状に合わせて照射できるスポットスキャニングなど、革新的技術を開発し市場に投入してきた。今後も、「『がんを恐れることのない社会』に向けて、患者一人ひとりに寄り添った、低侵襲かつ経済性に優れた放射線治療システムを提供し、患者のQOL(Quality of Life)の維持・向上と、がん治療のさらなる発展に貢献していく」としている。

09 Jul 2024

8075

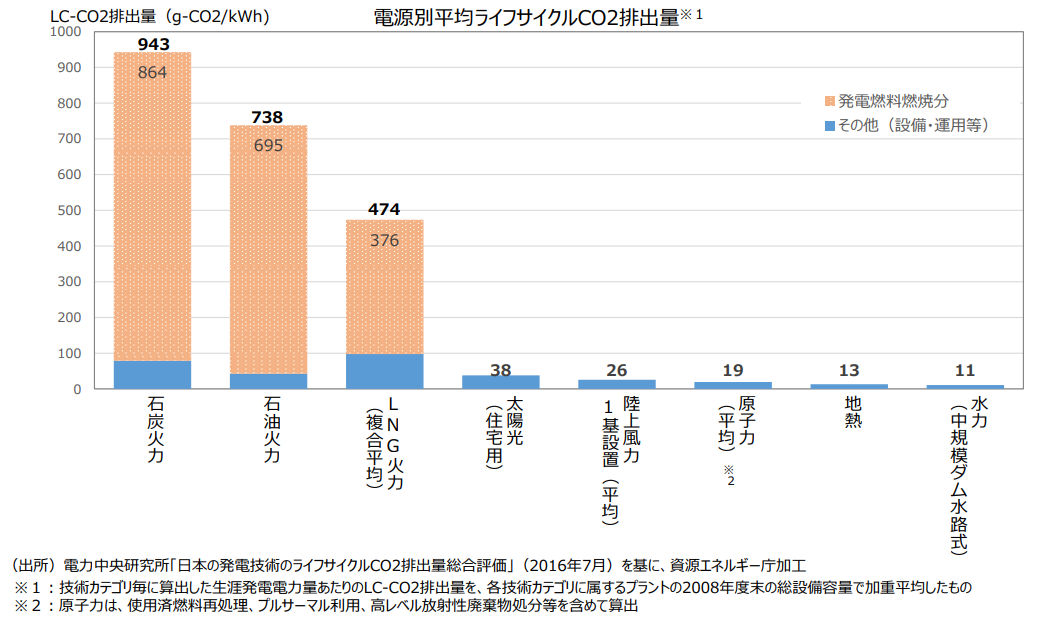

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京日動火災保険相談役)は7月8日、脱炭素電源の現状と課題について議論した。〈配布資料は こちら〉5月よりエネルギー基本計画の見直しを開始した同分科会だが、冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、今回、供給面の議論に入るのに際し、「巨額の投資、一定のリードタイムを要することから、予見性確保や時間軸を踏まえた対応が必要」と強調。技術面の課題にも言及し、有意義な議論を期待した。各電源の現状と課題に関する整理の中で、資源エネルギー庁は、原子力の脱炭素電源としての特長について、ライフサイクルCO2排出量を数値比較。電源別に、石炭火力943g-CO2/kWh、石油火力738g-CO2/kWh、LNG火力474g-CO2/kWh、太陽光38g-CO2/kWh、陸上風力26g-CO2/kWh、原子力19g-CO2/kWh、地熱13g-CO2/kWh、水力11g-CO2/kWhとなっており、「水力・地熱に次いで低い水準」と説明した。また、電力需要増の要因となるデータセンターについては、前々回の会合で、その拡大に応じた電力設備の建設リードタイムも議論となっているが、IT分野における脱炭素電源活用の海外事例として、米国企業による原子力発電所直結のデータセンター整備などが紹介された。これを受け、立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、原子力政策の明確化をあらためて強調。次期エネルギー基本計画策定に向け、2040年以降、発電設備容量が激減する見通しから、「開発・建設をどのように具体化していくのか」と、必要量・時間軸の明確化とともに、再処理工場の竣工時期、高経年化、人材育成など、課題を列挙し、国の責任ある対応を求めた。澤田純委員(NTT会長)は、「福島第一原子力発電所事故を忘れるべきではない」と、原子力の安全確保の重要性をあらためて強調。インフラのレジリエンスをめぐっては、昨今、集中豪雨も頻発しており、住宅密集地では大規模水害対策に備える自治体も多いようだ。同氏は、江戸川区の「水害ハザードマップ」を例示し、原子力防災に関して「天候などの状況にも応じた避難対策を準備しておくべき」などと、複合災害に備えておく必要性を訴えた。また、革新技術開発の一例として、政府主導による高温ガス炉建設を通じた投資の予見可能性向上にも言及。発生熱によるクリーン水素製造、近隣データセンターへのオンサイト直流送電などを実施することを提案した。消費者の立場からは、河野康子委員(日本消費者協会理事)が、「これまで各電源の長所・短所が細切れで情報提供がなされてきた」などと指摘。国民自らがエネルギーについて考えるよう、的確なデータ開示の必要性を主張した。再生可能エネルギーに関しては、設置に伴う環境影響や地域理解、地産地消に係る意見も多く出された。この他、新たなエネルギー源として期待される水素・アンモニアの市場形成・投資判断促進に向けた国の関与、ガス火力発電とCO2回収・有効利用・貯留(CCUS)の組合せを通じたASEANとの連携、蓄電池の再利用などについても言及があった。

08 Jul 2024

2701

日本原子力学会の会長として、大井川宏之氏(日本原子力研究開発機構上級執行役)が選任された。6月14日に行われた通常総会で、大井川会長他、副会長として、佐藤拓氏(原子力エネルギー協議会)、越塚誠一氏(東京大学)、小崎完氏(北海道大学)らで構成する2024年度新体制が決定。大井川会長は7月3日、就任会見に臨み抱負を述べた。〈原子力学会発表資料は こちら〉その中で、大井川会長は、学会運営のキーワードとして、「伝える」、「つながる」、「はぐくむ」の3つのキーワードを提示。2年間の副会長在任期間を振り返り、「学会の取組が伝わっていない」と、発信力の弱さを猛省。今後は、SNSを通じた発信や積極的なプレス発表に努めていくとした。また、「原子力というと、どうしてもガードが固いと思われがち」などと、他分野から乖離したいわゆる「ガラパゴス化」を懸念。学会内の部会同士での交流、他の学協会とのコミュニケーションを活性化し、相互に課題解決に向け連携を図っていく考えを示した。大井川会長は、原子力機構の理事在任時、原子力科学研究、安全研究、防災支援、人材育成など、極めて重要な部門の統括を担当。人材育成に関しては、原子力委員会や産官学連携のプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」などの場で、その重要性を訴え続けてきた。会見の中で、同氏は、工学系学生のキャリアパスを拡充する必要性にも言及し、「色々な議論をしている姿を通じ、原子力の魅力を発信していきたい」と抱負を語った。昨夏には同学会主催で、原子力を専攻する大学・院生・高専生らとメディア関係者を交え、長期にわたる福島第一原子力発電所廃炉の道筋をテーマとしたシンポジウムも開催されている。大井川会長は、「若い人と一緒になって」成長する学会として、価値をアピールしていくことを強調した。記者団から、革新的技術の関連で、核融合などを中心にベンチャー企業が台頭する欧米と比較した日本のスピード感の見劣りに関して質問があったのに対し、大井川会長は、「魅力的なコンセプトを提案していくことが学会としての役割」と述べ、産業界が参入しやすい仕組み作りに向け、学協会標準の策定などを通じ貢献していく考えを示した。現在、原子力学会の会員数は、概して「下げ止まり」の状況。会員がそれぞれの立場で参画する学会だが、一例として、現行の新規制基準のあり方に対する働きかけ関し、大井川会長は、「ニュートラルな議論は学会だからこそできる」と、存在意義を強調した。副会長を引き続き務める越塚氏は、日本電気協会の原子力規格委員会で規格基準の策定を技術的立場からリードしてきている。今後は、新体制のもと、規制側に対する提言発信も期待できそうだ。

05 Jul 2024

2606

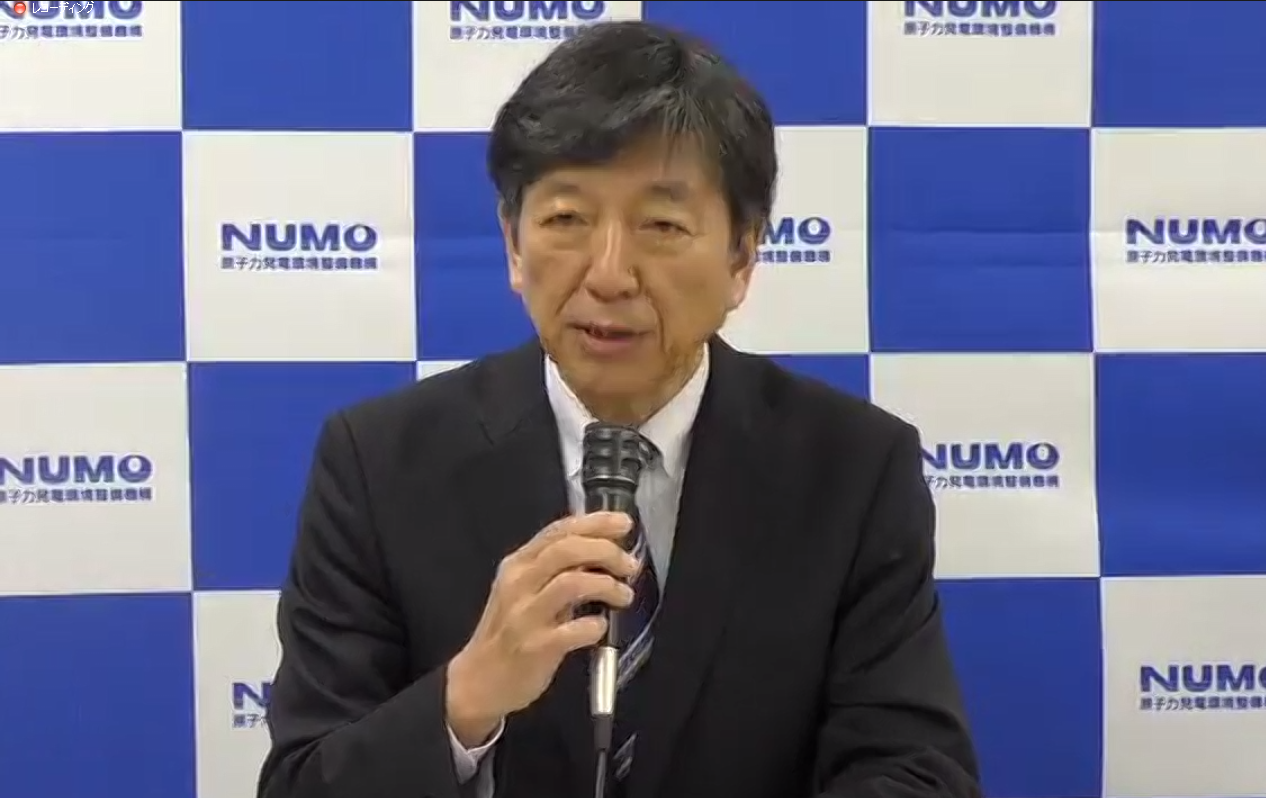

原子力発電環境整備機構(NUMO)の理事長に、7月1日付で山口彰氏が就任。同氏は3日、記者会見に臨み抱負を語った。〈NUMO発表資料は こちら〉冒頭、山口理事長は、高レベル放射性廃棄物等の地層処分地選定に向け、文献調査を受入れた北海道寿都町・神恵内村、佐賀県玄海町に対し、感謝の意を表明。その上で、NUMOが使命とする地層処分事業に関し、あらためて「社会全体として解決すべき重要な仕事であり、その責任の重さに身の引き締まる思い」と、所感を述べた。現在、2020年に開始した寿都町・神恵内村における文献調査については、資源エネルギー庁の技術ワーキンググループで、取りまとめの議論が進められている。続く概要調査に向けては、知事の了解を要するが、今後の見通しについて質問を受けたのに対し、山口理事長は、「NUMO単独で決められるものではない」と述べ、予断を持たずに、現時点では粛々と調査活動に取り組んでいく姿勢を示した。また、この6月に文献調査が始まった玄海町も含め、3町村には「できるだけ速やかに訪問したい」と明言。今後も、最終処分事業について、国民理解の促進に努め、文献調査の受入れ地域の拡大に向け、「国や事業者との連携を強化し、地域への情報提供や地域に根ざした活動に邁進していく」と、抱負を述べた。山口理事長はこれまで、資源エネルギー庁の原子力小委員会・WG、文部科学省の原子力研究開発・基盤・人材作業部会をリードするなど、原子力政策の推進で手腕を発揮。同氏は、会見の結びで「原子力は、燃料の製造加工、発電、再処理、最終処分と、全体を完結することによって、非常に高い価値を生み出す技術で、エネルギーセキュリティ、地球温暖化対策にも貢献できる」と、核燃料サイクルの重要性に言及しつつ、原子力の持つ価値をあらためて強調した。

04 Jul 2024

2892

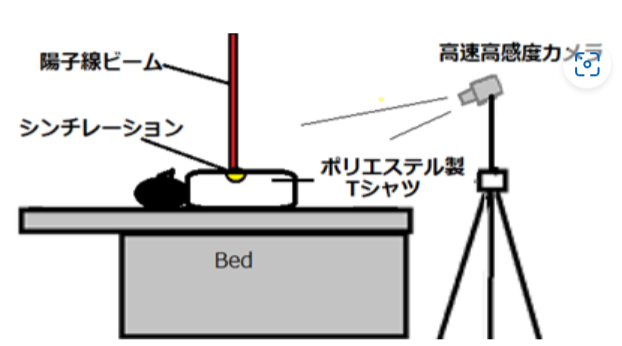

部屋着・運動着などを中心に、最近、綿100%製に替わり多く出回っているポリエステル製衣類に関連し、放射線治療の向上に資する研究成果が7月3日、早稲田大学らにより発表された。〈早大発表資料は こちら〉医療現場において脱衣を求めることは、患者に羞恥をもたらすなど、昨今、様々な課題が指摘されている。早大他、神戸陽子線研究センター、東北大学、大阪大学による研究グループは、放射線照射治療の際、発光する生地・衣類を模索してきた。その中で、木綿では発光しなかったが、ポリエステル製の衣類ではよく発光することを解明。さらに、陽子線ビーム照射で発光しリアルタイムに画像化できることも確認した。今回の研究では、アルファ線を種々の生地切片に照射することで、基礎的な性能を評価。その結果、ポリエステル製衣類では、木綿製などと比較し、10~20%の強度で発光することが明らかとなった。これをもとに、ポリエステル製のシャツなどを画像化実験材料として選択し、マネキン人形を用いて陽子線照射中の発光画像を高速高感度カメラで計測。その結果、陽子線ビーム照射中、衣服表面で、リアルタイムでの発光画像が得られた。ポリエステル生地は「柔らかく自在に曲がり、縫い合わせることで、任意の形状にすることが可能」との特性から、放射線治療を受ける患者にポリエステル製のシャツを着てもらうことで、患者表面の発光を画像化できる可能性が示されたとしている。研究グループでは今後、ポリエステル製生地の素材特性の他、低コストの利点にも着目し、実用化に向けて、放射線照射発光の多い材料開発、陽子線以外の他分野利用なども見据え、さらに研究を進めていく考えだ。

03 Jul 2024

1908

「安全工学シンポジウム2024」が6月26~28日、日本学術会議講堂(東京・港区)で開催された。同シンポは学術会議主催のもと、毎年、「国民安全の日」(7月1日)の実施時期に合わせ、多分野の学協会が共催し行われているもの。今回は、能登半島地震にも鑑み、大地震への備えや災害避難に係るセッションが多く設定されるとともに、AI導入や労働環境に対する関心の高まりなど、昨今の社会変化から、会期中を通じ、ソフト技術の信頼性や「安全とリスク」の考え方も広く議論された。27日には、「福島第一原子力発電所の安全確保」と題するパネルディスカッションが行われ、山本章夫氏(名古屋大学教授大学院工学研究科教授、進行役)、阿部守康氏(東京電力福島第一廃炉推進カンパニーバイスプレジデント)、岩永宏平氏(原子力規制庁東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長)、高田孝氏(東京大学大学院工学系研究科教授)、斉藤拓巳氏(東京大学大学院工学系研究科教授)、更田豊志氏(元原子力規制委員会委員長)らが登壇した。現在、福島第一原子力発電所は、事故炉としての特性から原子炉等規制法上、「特定原子力施設」と位置付けられ、運転中の原子力発電所とは異なる規制対応がなされている。両者を比較したリスクの違いについて、事業者の立場から、阿部氏が整理。運転中の発電所については「運転に伴うリスク。つまり、運転しなければリスクはない」、その一方で、福島第一原子力発電所については「既に存在するリスク」と大別。設計で対処されていない様々なリスク、公衆・作業員へのリスクなど、「錯綜したリスク状況」にあるとした上で、長期にわたる廃炉作業に向け「このような状況をどのようにマネジメントしていくか」と、問題意識を示した。これに関し、原子力規制委員会は「中長期リスクの低減目標マップ」を策定し、随時、東京電力と意見を交わしているが、岩永氏は、将来的に燃料デブリを取り出し、発生する廃棄物を安定的に管理することなどを見据え、「技術的に経験のない領域において、求められる規制活動はどうあるべきか」と、課題を提起。さらに、「現在の技術水準で達成できるリスク低減の姿は、いかなるものか」と述べ、技術的課題と安全規制の適切なあり方については、模索中であることを示唆した。アカデミアの立場から、高田氏は、福島第一原子力発電所のリスク源の特徴として、「運転中の原子力発電所に比べ、安定な状態でエネルギー源も小さい」とした上で、「大規模な事故が発生しても、放射性物質の放出量はかなり少ない」、その一方で、「小規模な事故でも微量の放射性物質の放出があり得る」と説明。低頻度事象には緩和策、高頻度事象には防止策を、それぞれ充実させ、両側面について、「バランスを踏まえ、着実にリスクを減らす取組が重要」などと指摘した。また、斉藤氏は、廃棄物管理について発言。発生、前処理、保管、処分といった一般的な流れをあらためて整理した上で、福島第一原子力発電所由来の廃棄物の特徴として、多様な素性、発生量・時期が不透明、放射性核種の総量は限定的なことなどをあげた。原子力損害賠償・廃炉等支援機構の技術委員を務める更田氏は、使用済み燃料の取り出しや、燃料デブリ取り出しに関する課題・技術戦略の動向について説明。リスク管理に関しては、サイト周辺への影響は殆ど考えられず、むしろ現場に携わる作業員の安全管理を問題視した。また、燃料デブリなどの廃棄物処分に関し「地層処分しかないのでは」との見通しも述べた。

02 Jul 2024

1836

地球温暖化対策計画の改定について議論する経済産業省・環境省合同の有識者ワーキングループが6月28日、初会合を行った。現行の同計画は、2021年10月に閣議決定されており、間もなく地球温暖化対策推進法に基づく3年ごとの見直し時期を迎える。〈配布資料は こちら〉同じく3年ごとの見直し時期を前に、総合資源エネルギー調査会では5月15日に、エネルギー基本計画改定に向けた議論が開始された。政府・GX実行会議では、年度内を目途とする両計画の改定とともに、各界の幅広い有識者による「GX2040リーダーズパネル」からの見解聴取も踏まえ、2040年を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」策定につなげていく。日本の地球温暖化対策をめぐっては、2020年10月の「2050年カーボンニュートラル」宣言を受け、2021年4月に「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」とされ、また、国際的な枠組みである「パリ協定」に基づき、「国が決定する貢献」(NDC)として、2025年2月までに次期の2035年目標を提出することが求められている。さらに、最近の国際的動向として、COP28(2023年11~12月、UAE・ドバイ)で初めて採択された「パリ協定」の進捗状況を評価する仕組み「グローバル・ストックテイク」において、温暖化を1.5℃に抑えるため、世界全体の温室効果ガス排出量を「2019年比で2030年までに43%、2035年までに60%削減する」必要性が指摘された。合同WGでは、こうした状況を踏まえ、地球温暖化対策計画の見直しを含めたわが国の気候変動対策について議論していく。WG会合の始動に際し、八木哲也環境副大臣が挨拶に立ち、その中で、気候変動問題に対する危機感を、「2023年の世界の平均気温は、1891年以降、最高を記録した。世界中で異常気象が頻発するなど、解決は待ったなしの状況」と強調。さらに、「先進国の一員として温室効果ガスの排出削減などを着実に進めていく必要がある」との認識を示す一方で、昨今の地政学的リスクの高まりを受けたエネルギー安全保障や、生成AIの進展に伴う電力需要増を課題としてあげた。日本については、人口減少・過疎化、労働力不足などの変化が加速していると指摘。国内外を俯瞰し「複雑な状況を踏まえた気候変動対策が求められている」と述べ、有意義な議論を期待した。環境省(今回会合の担当省庁で経産省と交互に進行役を受け持つ)による論点整理を受け、大下英和委員(日本商工会議所産業政策第二部長)、井上久美枝委員(日本労働組合総連合会副事務局長)は、それぞれ中小企業、労働者・生活者の立場から「安定・安価なエネルギー供給の確保」の重要性を強調。温暖化対策の評価に関し独自のモデル分析を行っている秋元圭吾委員(地球環境産業技術研究機構主席研究員)も、エネルギー多消費産業の途上国移転に向けた動きをとらえ、温室効果ガス排出量との相対的関係から「エネルギー価格感を強く意識した対策」が図られるよう求めた。また、総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画見直しの議論にも参画する高村ゆかり委員(東京大学未来ビジョン研究センター教授)は、電源構成の3割が石炭を占めている日本の現状に言及。これまでも温暖化対策を通じた企業価値の向上に関し意見を述べてきたが、民間投資に向けた予見性確保の観点で「日本のエネルギー転換がどのように進んでいくのか道筋を示す」ことなどを、今後の議論に向けて期待した。地方の立場からは、福田富一委員(栃木県知事)が発言。全国知事会脱炭素・地球温暖化対策本部長を務める同氏は、大規模な太陽光発電「メガソーラー」導入に伴う地域間トラブルの事例を踏まえ、施設設置が地域への利益還元につながる制度設計や、パネルのリサイクルシステムなどを柱とする地域調整型再生可能エネルギーの導入を提案した。WG会合は今後、概ね月1回のペースで開かれる。

01 Jul 2024

7246

原子力規制委員会(規制委)は6月28日、原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合を開き、日本原子力発電(原電)の敦賀2号機(PWR、116万kW)敷地内に認められたK断層の連続性に関して議論した。規制委の審査チームは、K断層の活動性と連続性(K断層と原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)の観点から同断層を評価する方針で、原電の説明および規制委が実施した現地調査の結果を踏まえて検討を進めている。この日の会合で原電は、ボーリング調査結果等をもとに同断層を分析したところ、破砕帯との連続性は認められないと説明した。審査チームは同社の説明に関する指摘事項や確認事項を示し、7月に開催予定の次回審査会合において説明するよう求めた。また審査チームは、次回会合でK断層評価に関する審議をしめくくり、敦賀2号機の新規制基準への適合性を判断する方針を示した。原電は、次回会合において断層の活動性に関する同社の見解を改めて説明する。これまでに、原電は現地ボーリング調査の結果分析等を踏まえて断層の活動性、連続性はいずれも認められないと説明したが、活動性に関して審査チームは、前回の審査会合(5月31日開催)において、活動性を否定する科学的根拠に乏しいとの見解を示していた。K断層の活動性と連続性をどう評価するかが、敦賀2号機の新規制基準への適合性を判断する重要なポイントになっているため、規制委がどのような技術的判断を示すかに注目が集まっている。なお、原電が敦賀2号機の再稼働にむけた新規制基準の適合性確認申請を行ったのは2015年11月5日。その後、2023年8月末に補正申請しているが、敷地内断層の評価を中心に議論が進められ、審査はおよそ9年にもおよんでいる。

01 Jul 2024

2427

原子力規制委員会は6月26日、関西電力大飯原子力発電所3-4号機(PWR、出力各118万kWe)について、新たな法令のもと、運転開始から30年を超えるプラントに要求される長期施設管理計画を認可した。高経年化した原子炉に対する規制の厳格化を含めた「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)成立後、初の事例。昨夏に成立した同法では、規制側(原子炉等規制法)として、原子力事業者に対し、「運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けること」を規定。一方、利用側(電気事業法)には、「原子力発電の運転期間は最長で60年」との現行の枠組みは維持。事業者が予見しがたい事由による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外することを定めている。法令は2025年6月に本格施行されることとなっており、現在は準備期間中。大飯3-4号機らには、それぞれ1991年12月、93年2月に運転を開始し、既に30年を経過していることから、施行日までに新法下による長期施設管理計画の認可が求められていた。関西電力は、2023年12月に同計画の認可を申請。今回の認可を受け、「国内外の最新知見を積極的に取り込み、プラントの設計や設備保全に反映していくことで、原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努めていく」とのコメントを発表した。

28 Jun 2024

2242

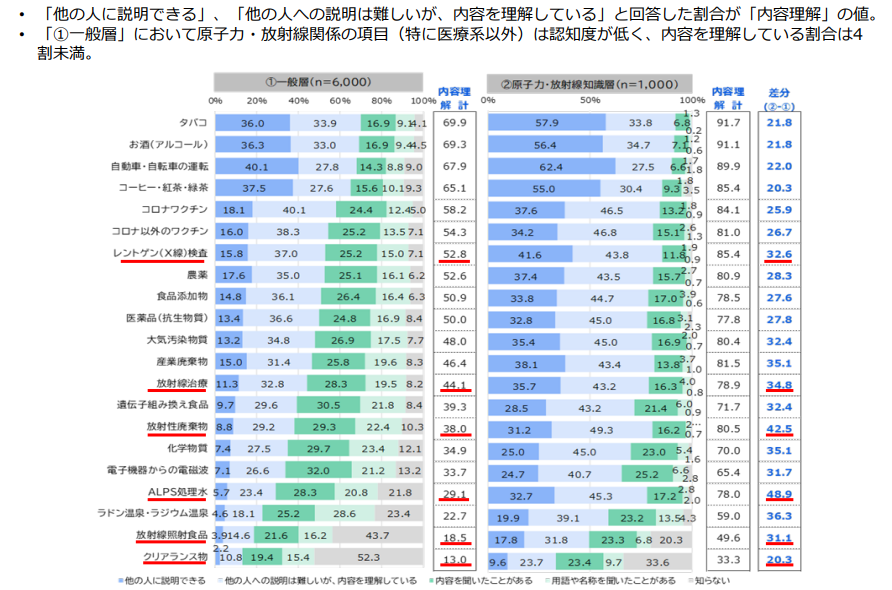

原子力委員会は6月25日、2023年度版の原子力白書を取りまとめた。日本の原子力利用に関する現状および取組の全体像について、「国民に対する説明責任を果たしていく」ため、発刊するもので、今回は、「放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性」を特集。白書公表に際し序言の中で、上坂充委員長は、「原子力行政のアーカイブ」として広く活用されることを期待した上で、特集テーマに関連し、2023年に開始した福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に係る議論の背景として、「放射線に関する正確な知識が必ずしも国民に幅広く浸透しておらず、漠然と不安を感じている」と懸念。他方、放射線は、医療、工業、農業の各分野で幅広く利活用が図られ、「今日の生活基盤を支える技術となっている」といった観点から、安全性確保を前提として、「社会的受容性、経済性など、多面的な側面を考慮して取組を進める必要がある」と述べている。特集の冒頭では、「放射線に関する基礎知識」を整理。この部分を読むだけで、放射線の種類や強度・線量を測る単位、自然放射線の存在、低線量被ばくの影響などを学ぶことができる。原子力委員会では2024年に入ってから、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」(2022年5月に同委決定)のフォローアップも合わせ、有識者らからのヒアリングを実施。国民理解の関連では、4月にMRIリサーチアソシエイツ社より説明を受けており(既報)、人々の様々なリスクに対する認識について、数千人規模の調査結果をもとに議論している。その中で、原子力・放射線関係のリスクについては、「一般層」と「原子力・放射線に関する知識を持っている層」とを比較し、「受け入れられない」とする割合は、「一般層」で顕著に高くなっていた。一方で、ワクチンや医薬品など、日常的に使用され、その便益が理解されているものについては、「ベネフィットがリスクを上回る」との回答割合が高くなっていたことから、今回の白書では、原子力・放射線利用に関し、電力安定供給に資する役割と、それに伴い発生する放射性廃棄物の安全な処分やクリアランス物の再利用なども含め、「社会的な意義について、国民の理解・信頼を得る継続的な努力が重要」と、結論付けている。なお、最近1年間の取組状況として、今回の白書では、「原子力利用の基盤となる人材育成とサプライチェーンの維持・強化」を項目立てし、2023年3月に設立された「原子力サプライチェーンプラットフォーム」、同年6月にOECD/NEAが公表した「原子力部門におけるジェンダーバランスの改善」などを紹介し、原子力分野における技術基盤の維持・強化やダイバーシティの確保について、一層踏み込んで取り上げている。

26 Jun 2024

2174

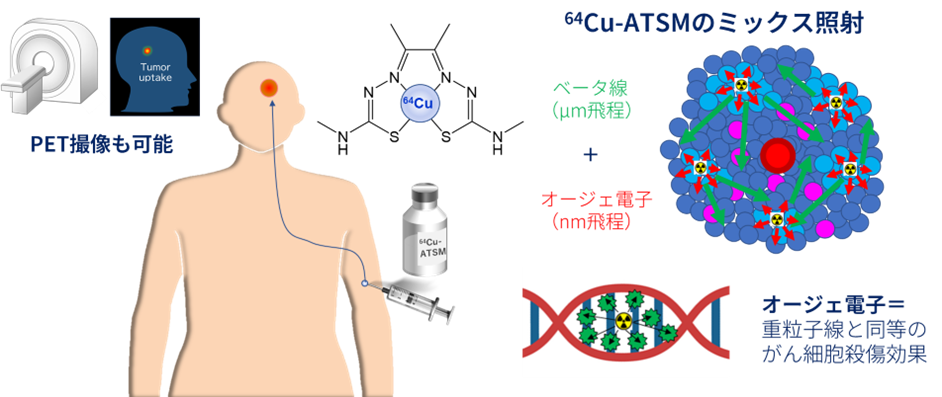

国立がん研究センターや神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター、量子科学技術研究開発機構(QST)等は6月24日、希少かつ難治性のがんである悪性の脳腫瘍に対し、日本で開発された新規放射性治療薬(64Cu-Atsm)の有効性を確認したことを発表した。安全性と有効性にメドを得たもの。この治療薬を投与することで、これまでの標準治療と比較して患者の生存期間を延長するかどうかを検証するための試験(ランダム化比較第3相医師主導治験)を、今月から開始した。試験は2029年3月までを予定、良好な結果を得て日本発の放射性治療薬としての承認をめざす。これまでの試験では、患者に対する投与法を含めて治療薬の安全性にメドを得た。また有効性については18人の患者に投与して生存期間の延長が認められた。例えば膠芽腫(こうがしゅ)の患者は、再発すると一般的に1年以上生存できるのは30~40%とされるが、投与した患者9人のうち5人が1年以上生存し、有効な治療効果が期待される可能性があるという。脳から発生する原発性脳腫瘍は国内の年間発生数が約3万人で、そのうち約7,000人程度が悪性脳腫瘍(がん)の患者だ。脳腫瘍は分類が複雑だが、悪性脳腫瘍の中でも、最も多い膠芽腫や星細胞腫(せいさいぼうしゅ)などは悪性神経膠腫(グリオーマ)と呼ばれる。膠芽腫の年間発生数は約2,100人で、5年生存割合は約15%程度と、最も治療が難しいとされるがんのひとつ。膠芽腫を含む悪性脳腫瘍は代表的な希少がんかつ難治性がんで、有効かつ安全な治療開発が課題になっている。悪性脳腫瘍の治療においては、既存の治療法(外科手術、放射線治療、化学療法等)で十分な効果が得られず再発した場合の治療法は確立していない。これは、悪性腫瘍は活発に増殖するため血管新生が追い付かず、酸素の供給が乏しい低酸素環境になるため、既存治療法の効果が弱まってしまうことが一つの重要な要因になっている。今回の「64Cu-Atsm」は、既存の放射性治療薬の効果に加え、がん細胞 DNA を効果的に損傷する特殊な電子(オージェ電子)を放出する特長があり、低酸素化した治療抵抗性腫瘍を攻撃する治療において、既存治療法で十分な効果が得られず再発した悪性脳腫瘍の治療に対し、効果を発揮することが期待されるとしている。

26 Jun 2024

2345

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長・教授)が6月25日、4か月ぶりに開かれ、核燃料サイクルの確立に向けた取組を中心に議論した。〈配布資料は こちら〉黒﨑委員長は、今回、前任・山口彰氏を引き継ぎ、初の議事進行に臨んだ。冒頭、原子力・エネルギー政策立案をリードする責務を認識した上で、「是非前向きな議論を」と述べた。続いて、議論に先立ち、資源エネルギー庁が原子力に関する国内外動向、課題・論点を整理。同調査会の基本政策分科会では、5月にエネルギー基本計画改定に向けた検討が開始されているが、久米孝・電力・ガス事業部長は、2021年の現行基本計画策定以降、ロシアによるウクライナ侵略など、エネルギーをめぐる地政学的リスクの高まり、AIの社会実装に伴う急速な電力需要増を見据え、「脱炭素電源の安定供給をいかに確保するか」と、極めて困難な局面にある現状を強調。その中で、「原子力を活用していく上での課題」については、原子力小委員会において着実に議論していく姿勢を示した。委員からは、次期エネルギー基本計画策定に係る発言も多く、基本政策分科会の委員も兼ねる遠藤典子委員(早稲田大学研究院教授)は、最近の通信関連企業からのヒアリングに言及。データセンターの増加に伴う電力需要増に対し、「供給力をどう確保するか」を政策的課題としてあげた上で、原子力発電の建設リードタイムも見据え、今後の新増設に民間企業が投資できる制度設計を検討していく必要性を指摘した。同じく、村上千里委員(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)は、原子力発電所の建設コスト上昇を、最近の欧米における状況から懸念した上で、「新増設の賛否にかかわらず納得できるコスト検証を行って欲しい」と要望。さらに、消費者の立場から、再稼働に伴う電気料金への影響、バックエンドコストに関し使用済み燃料の直接処分にも言及した。核燃料サイクル政策について、資源エネルギー庁は、「高レベル放射性廃棄物の減容化」、「有害度低減」、「資源の有効利用」などの観点から、今後も原子力発電を安定的に利用する上で、関係自治体や国際社会の理解を得ながら、「引き続き推進することが重要」とあらためて明示。立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、原子力政策の明確化、立地地域の振興、原子力防災の強化とともに、核燃料サイクルの確立について要望。その中核となる六ヶ所再処理工場のしゅん工に向けては、「国が責任をもって事業者の取組状況を管理するとともに、原子力規制委員会も遅滞なく効率的に審査を行う」など、政府全体での取組が図られることを求めた。技術的観点からは、竹下健二委員長代理(東京工業大学名誉教授)が発言。ウラン濃縮については、投資促進に関する日本・カナダ・フランス・英国・米国による共同宣言「札幌ファイブ」(2023年12月、産業界による共同声明は こちら)など、国際的な動きもみられる。同氏は、「ウラン濃縮は機微技術のため、国内で開発するしかない」との基本姿勢に立ち、濃縮能力の増強、経済性の向上に向け、日本原燃による遠心分離機開発に期待。さらに、将来的な資源の有効利用を見据え、回収ウラン利用に係る技術開発、高速炉MOX燃料の再処理にも言及した。専門委員として出席した日本原子力産業協会の新井史朗特任フェローは、「既設炉の最大限の活用」、「新増設・リプレースを含めた必要容量・時間軸の明記」、「事業者が適切な時期に新規建設の投資判断ができる事業環境整備」、「革新軽水炉に関する規制基準の検討」、「原子力の価値を広く知ってもらう国民理解の促進」の5点を、次期エネルギー基本計画に向け要望した。

25 Jun 2024

2398

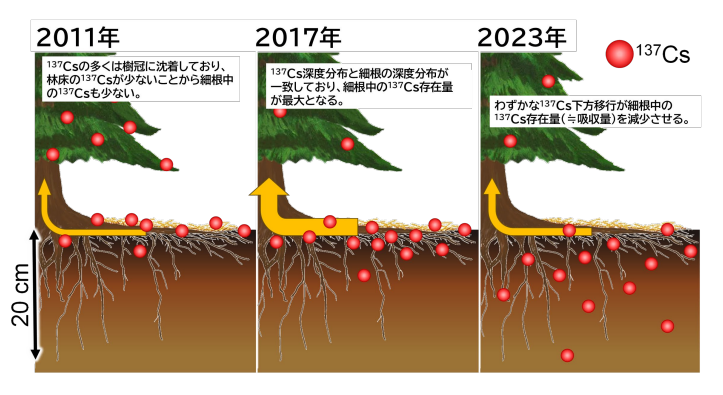

筑波大学の研究グループは6月21日、2011年から13年間にわたり福島県内で実施した森林モニタリング調査により、「土壌中の放射性セシウムが下方移行する」という自然のプロセスが、根による放射性セシウム吸収量や空間線量率を低下させる、いわば除染効果を持つことを明らかにしたと発表した。〈筑波大発表資料は こちら〉同学放射線・アイソトープ地球システム研究センターの高橋純子助教らによるもので、これまでも同センターでは、恩田裕一教授が中心となり、浪江町・川内村での観測を通じ、降雨と空間線量率の変動を推定するモデルを開発するなど、原子力災害被災地の森林環境回復に資する研究成果をあげている。今回の研究では、川俣町のスギ林において、落葉落枝層、土壌層、木が養分を吸収する直径0.5mm以下の根(細根)、それぞれについてセシウム137の動態を調査。その結果、セシウム137の深度分布を経年でみると、存在量は、落葉落枝層では発災直後の2011年に最大だったのが2020年までにほぼゼロになった。表層から2cmまでの土壌層では2017年以降、急増し2020年頃にピークとなったのに対し、細根では2017年頃をピークに減少に転じていた。こうした土壌層と細根との間にみられたセシウム137の経年分布のズレに関し、「わずか数cmであっても土壌中でセシウム137の下方移行が進むことで、樹木によるセシウム137吸収が減少する効果がある」と分析。実際、細根では、表層から2cmまでの最も根が密集する深度で、2020年頃に著しくセシウム137の低下がみられており、「森林生態系の自浄作用効果を解明した」と結論付けている。今回の研究で、調査対象となった川俣町の山木屋地区は、2017年3月に避難指示が解除されているが、「事故以降、これまで森林管理が行われていない」と、被災地における林業再開の停滞を懸念。調査は、「スクレーパープレート」と呼ばれる土壌採取用具を用いて、土壌を5mm間隔で採取し、ふるい分けを行うという緻密な方法で2011年7月より実施されてきた。下方移行による除染効果が検証されたが、植林地が管理放棄され、下流域にセシウム137を流出させる土砂浸食といった長期的観点からのリスクも指摘。今後は、間伐によるセシウム137の下方移行の促進効果も検証し、新たな森林除染方策の提案を目指すとしている。

24 Jun 2024

4611

次期エネルギー基本計画策定に向けた検討が5月15日、総合資源エネルギー調査会で始まった。間もなく閉会を迎える今通常国会だが、こうしたエネルギー政策をめぐる重要な動きと合わせ、衆議院原子力問題調査特別委員会(委員長=平将昭氏〈自由民主党〉)が同31日に開催。元国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)委員長の黒川清氏(政策研究大学院大学名誉教授)ら、有識者を招き、原子力行政のあり方を中心に質疑応答が行われた。この約1年間、原子力・エネルギー政策をめぐる法整備としては、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)など、重要法案が可決・成立。同法は、原子力基本法改正の他、運転期間に関連し高経年化した原子炉に対する規制の厳格化も盛り込まれている。福島第一原子力発電所事故から13年、国会事故調終了後もこれまで、原子力規制行政の建て直しに向け意見を述べてきた黒川氏は、2年ぶりとなる特別委員会への出席に際し、最近の海外交流経験も振り返りながら、「実際、あまり変わっていないのでは」と、日本の現状を厳しく指摘した。また、国会事故調で黒川氏をサポートし、次世代層への啓発にも力を入れている石橋哲氏(クロト・パートナーズ代表)は、事故調が示した提言に関して、この2年間、国会で実質的に発言があったのは「1回・10秒のみ」と、問題意識の低下を懸念。その背景として、立法府側に「『できない』のではなく『やらない』ことの集積があったのでは」などと推測した上で、「ソクラテスの弁明・クリトン」(岩波文庫)の一節から、古代ギリシャ時代の名言「君は恥辱と思わないのか」を紹介し、意識高揚を促した。総合資源エネルギー調査会にも参画してきた橘川武郎氏(国際大学学長)は、日本の原子力をめぐる課題として、「東京電力柏崎刈羽6・7号機の再稼働」、「次世代革新炉の建設」、「次期エネルギー基本計画と原子力発電の比率」を提示。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関しては、元旦に発生した能登半島地震の影響も相まって、地元理解の課題をあげた。さらに、2040年のエネルギーミックスとして、再生可能エネルギー45%、原子力30%、水素・アンモニア5%、火力20%などと例示。その上で、「原子力は新用途の開拓が不可欠」と主張し、電力市場の将来も見据え「原子力をカーボンフリー水素の供給源として使う」ことを重要な選択肢として提案した。原子力技術開発に厳しい見方を示す佐藤曉氏(原子力コンサルタント)は、米国の現状とも比較しながら、運転期間延長や出力向上に伴う経済性に言及し、「電力事業者と規制当局が双方の役割を果たし次の10年を目指すべき」と主張。原子力委員を務めた経験のある鈴木達治郎氏(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)は、バックエンド問題について発言。高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定に関し、1990年代の同委高レベル放射性廃棄物処分懇談会(評論家の木元教子氏の司会により全国各地で啓発に取り組んだ)の議論を振り返り、昨今の状況を「透明性が欠ける」などと指摘した。文献調査に応募する自治体も出ているが、「科学的特性マップ」の有用性、最近の日本原子力文化財団の世論調査結果も踏まえ、理解活動に向けて「まだ改善すべきことがある」と強調。さらに、国会の役割の重要性にも言及し、高レベル放射性廃棄物処分の管轄を経済産業省から環境省に移す法改正などを提案した。 有識者による発言を受け、細田健一委員(自民党)は、国会事故調の提言の一つ「規制当局の監視」を重要なミッションととらえた上で、昨今の情勢から、核テロ対策を踏まえた設計基準脅威に係る対応や、過重な規制に伴う弊害などに関して問いを発した。

21 Jun 2024

2808

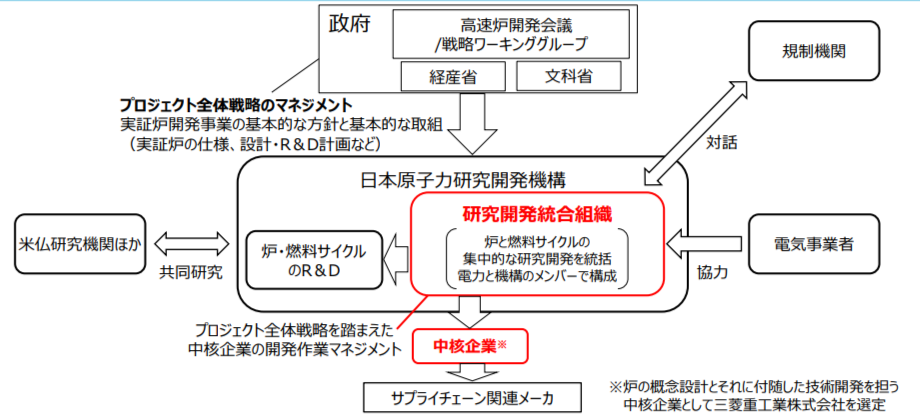

資源エネルギー庁が設置する高速炉開発会議の戦略ワーキンググループは6月19日、高速炉実証炉の概念設計段階における開発体制について、研究開発統合機能を担う組織を7月にも、日本原子力研究開発機構に設置する方針を決めた。〈配布資料は こちら〉2016年12月の高速増殖原型炉「もんじゅ」廃炉決定後、将来的な高速炉の研究開発方針をあらためて明確化すべく、2018年12月に原子力関係閣僚会議において「戦略ロードマップ」が決定。2024~28年度に実証炉の概念設計・研究開発を進め、2026年頃に燃料技術の具体的検討、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断を行う計画だ。経済産業相がリードする高速炉開発会議のもと、エネ庁他、文部科学省、電気事業連合会、原子力機構ら、実務者レベルで構成される戦略WGはこのほど、およそ1年ぶりに会合を行い、高速炉実証炉の概念設計、基本設計・詳細設計、建設・運転の各開発段階で必要な「司令塔機能」について整理。2023年7月には、高速炉実証炉の設計・開発を担う中核企業として、三菱重工業を選定しているが、「もんじゅ」の責任体制所在に係る教訓などを踏まえ、今後の概念設計段階に向けて、プロジェクト全体戦略のマネジメント機能は引き続き政府が担い、新たに研究開発統合機能を担う組織を原子力機構に設置することを決定した。新組織の設置は7月1日の予定。エネ庁の説明によると、かつて「もんじゅ」は、主務会社を設けず重工メーカーが横並びでプロジェクトを請け負う「護送船団方式」であったため、システム全体の設計に対し、一貫性をもって実施する責任体制の明確化が課題だったという。実際、「もんじゅ」の現場では、電力・メーカーからの出向者の知見から保安体制に係るノウハウが活かされる一方で、十分な伝承がなされていないことも指摘されてきた。19日のWG会合で、原子力機構の板倉康洋副理事長は、今回、研究開発統合機能の同機構内設置が決定したことについて、「その役割を果たすべく最大限努めていきたい」と、使命感を強調。今後、高速炉の再処理技術開発も展望し、関係者の理解・支援を求めた。また、電事連の水田仁・原子力推進・対策部長は、将来を見据え「実用炉開発を進める上で、具体的開発体制が示されたもの」と、期待を寄せるとともに、原子力機構がリードする高速炉技術開発に対し「軽水炉の運用で培った知見も活かして欲しい」などと、事業者として協力姿勢を示した。

20 Jun 2024

3877