三菱重工業は5月20日、国際熱核融合実験炉(ITER)に用いられるダイバータ(核融合反応で発生するヘリウムや不純物粒子を排出する装置)の重要な構成要素「外側垂直ターゲット」12基の製作を、ITER国内機関の量子科学技術研究開発機構(QST)より受注したと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉国際協力で推進するITER計画は、物納貢献が主となっており、日本には、トロイダル磁場コイル(TFコイル)、中心ソレノイド、高周波加熱装置(ジャイロトロン)などの部材製作が分担されている。今回、三菱重工が発表した「外側垂直ターゲット」の製作受注は、2021年受注の初回製作分6基に続くもの。順次、製作し2026年よりQSTに納品する予定。プラズマからの熱負荷や粒子負荷などに晒される「外側垂直ターゲット」の構造体は非常に複雑な形状を有しており、高精度の製作・加工技術が要求される。ダイバータの部材調達は、日本の他、欧州、ロシアも分担しており、その中で「外側垂直ターゲット」は、ボディ本体の裏側で見えにくいが、従来の産業機器以上に厳しい熱負荷耐性が求められる部材の一つだ。同社は、これまでも、ITER計画において、誤差1万分の1以下の極めて高い精度を要するTFコイルを製作。全19基中、日本が分担する9基のうち、2020年1月の初号機完成を始め、2023年には計5基の製作・出荷を完了するなど、高い技術力を有している。三菱重工では、今後、ITER計画で用いる他の主要機器製作にも継続して取り組むとともに、将来的に建設が計画される発電実証を行う原型炉についても、設計・開発を積極的に支援し、核融合エネルギーの実現に貢献していく、としている。

20 May 2024

2825

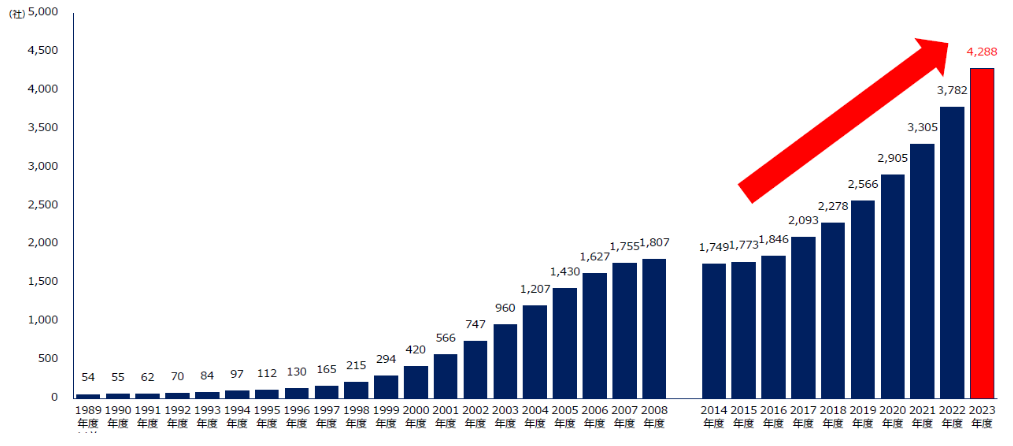

大学発のベンチャー企業数が2023年度、計4,288社に達し過去最高を記録した。これは、経済産業省が5月15日に発表した年次調査報告(速報)によるもので、前年度からの増加数も506社と、調査データのある1989年度以来、最高の伸び幅だった。大学別には、東京大学が引き続き最も多く420社(対前年度比50社増)。2位には慶應義塾大学が291社(同55社増)で浮上し前年度の京都大学を凌ぐなど、今回の調査では、特に私立大学の躍進がみられている。大学発ベンチャーにも種々あるが、大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する「研究成果ベンチャー」がその筆頭にあげられ、目に見える社会実装の成果、ビジネスチャンスの創出、若手研究・技術者の活躍などから、極めて関心が高い。エネルギー関連では近年、核融合分野が注目されている。京都大学発の「京都フュージョニアリング」、大阪大学発の「EX-Fusion」(レーザー核融合)に続き、最近では、2024年1月、日本大学が、筑波大学によるプラズマ閉じ込め方式「タンデムミラー」などを活用し、両学共同で核融合の早期実用化を目指す「LINEAイノベーション」を設立した。エネルギー安定供給やゼロエミッション電源への関心が高まる中、こうした動きはさらに活発化しそうだ。高市早苗・内閣府科学技術担当相は、17日の閣議後記者会見で、大学発ベンチャー企業の台頭に関し、「大学における革新的成果を経済・社会のイノベーションに結び付ける担い手として大変重要」との見方をあらためて強調。他省庁とも連携したスタートアップ企業の国内拠点整備や海外展開などに向けた各種支援メニューを例示した上で、「これらの取組の成果が順調に表れてきた。今後も着実に実施していきたい」などと述べた。なお、核融合エネルギーの実現に向けては、内閣府の主導により、2023年4月に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が策定されたのを受け、2024年3月には産業協議会「J-Fusion」が立ち上がった。5月10日には、年度内の取りまとめを目指し、「安全確保の基本的な考え方」を検討するタスクフォースが始動している。

17 May 2024

3163

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動保険相談役)が5月15日、新たな委員構成のもと、5か月ぶりに開かれ、エネルギー基本計画の見直しに向け議論を開始した。2021年10月に閣議決定された現行の「第6次エネルギー基本計画」は、今秋にも法令に定める再検討の時期を迎える。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った齋藤健経済産業相は、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢の緊迫化など、地政学リスクの高まりから、「世界はエネルギーの量・価格の両面でリスクに直面している」と、エネルギー安全保障に係る危機感をあらためて指摘。さらに、国内のエネルギー事情に関して、「化石燃料の輸入金額は2022年に34兆円にまで上昇しており、輸出で稼いだ国富をすべて失っている」と危惧。また、昨今、AIの社会実装やデータセンターが拡大する中、それに応じた電力の安定した供給が欠かせないとした上で、「脱炭素エネルギーへの転換は極めて困難な課題」、「今、日本はエネルギーにおける戦後最大の難局にある」と、強調した。先立つ13日には政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、2040年頃の日本の産業構造も含めた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示され、今後、有識者によるパネル討論など、集中的な議論が見込まれている。齋藤経産相は、GX実行推進担当相の立場からも、同ビジョンの検討に資するべく、「将来のエネルギー政策のあるべき姿を議論して欲しい」と、活発な議論を期待。エネルギー基本計画は、地球温暖化対策計画など、関連する政策と合わせて年度内にも改定され、「GX2040ビジョン」に盛り込まれる見通しだ。同分科会の議論再開に際しては、資源エネルギー庁が、昨今のエネルギー安全保障を巡る内外の環境変化、脱炭素に向けた世界の動向、日本の現状と課題についてあらためて整理。委員からの意見を求めた。その中で、山口彰氏(原子力安全研究協会理事)を引き継ぎ、同調査会の原子力小委員会委員長を務めることとなった黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、大量で良質な脱炭素電源を提供できる特性、世界の趨勢などから「原子力を使わない手はない」と、原子力の価値を強調。国内においては、再稼働の速やかな推進、設備利用率の向上とともに、2050年以降に向け新増設の必要性を示唆した上で、今後の課題として、長期にわたる事業環境の整備、国民の信頼醸成、技術基盤・人材確保を図っていくことを指摘した。産業界からは、澤田純委員(NTT会長)、橋本英二委員(日本製鉄会長兼CEO)が、それぞれ核融合研究、電力多消費型産業に係る立場から「原子力開発の方向性を明確に」、「脱炭素は地球規模のニーズで、日本経済復活の大きなチャンスだ」として、多様な技術開発や電力の総合的機能発揮の重要性を強調。今回から新たに参加する小堀秀毅委員(旭化成会長)は、現行のエネルギー基本計画の進捗状況を問うた上で、地方創生や災害対策の観点から「エネルギーの多様性・分散化」を主張。いずれも政策立案における予見可能性を重視すべきことが示唆された。この他、消費者団体からは、生活への影響や原子力のバックエンド対策に対する不安、若者からの声を求める必要性などに鑑み、かつて東日本大震災後のエネルギー政策見直し時に実施された「討論型世論調査」の再度実施を求める意見も出された。資源エネルギー庁では、今後の検討に資するべく「エネルギー政策に関する意見箱」を設置し、一般からの意見公募を開始している。

16 May 2024

3709

原子力規制委員会は、5月15日の定例会合で、関西電力より申請されていた高浜発電所3・4号機の蒸気発生器取替を認可する「審査書案」を了承した。今後、原子力委員会および経済産業相への意見照会を経て、正式決定となる運び。関西電力は、高浜発電所3・4号機の経年劣化事象に鑑み、長期的な信頼性を確保する観点から、予防保全策として蒸気発生器一式を取り替えることとし、立地自治体からの了承を得て、2023年4月に規制委員会に認可を申請。それぞれ、2026年6~10月、同年10~27年2月に実施予定の定期検査で取替工事を行う計画だ。いずれも、現行の「51F」型から最新設計の「54FⅡ」型に取り替えるもので、伝熱管材料を耐応力腐食割れ(SCC)性能に優れた合金(インコネル690)に変更することや、振止め金具の組数変更(2本から3本へ)による耐流動振動性の向上が主な改良点。実際、高浜4号機では、2023年12月開始の定期検査において、全3台の蒸気発生器のうち、2台で計4本の伝熱管に損傷が確認されている。原子力規制庁の説明によると、蒸気発生器の取替は、原子力発電所の高経年化対策が課題となり始めた1990年頃からこれまでに、国内計13基で実績がある。2013年の新規制基準施行後では、今回の高浜3・4号機が初の認可事例(原子炉設置変更許可)となる見込み。なお、高浜3・4号機は、それぞれ2025年1月、6月に法令に定める40年の運転期間を満了することから、現在、20年間の運転期間延長に係る審査が行われている。

15 May 2024

2460

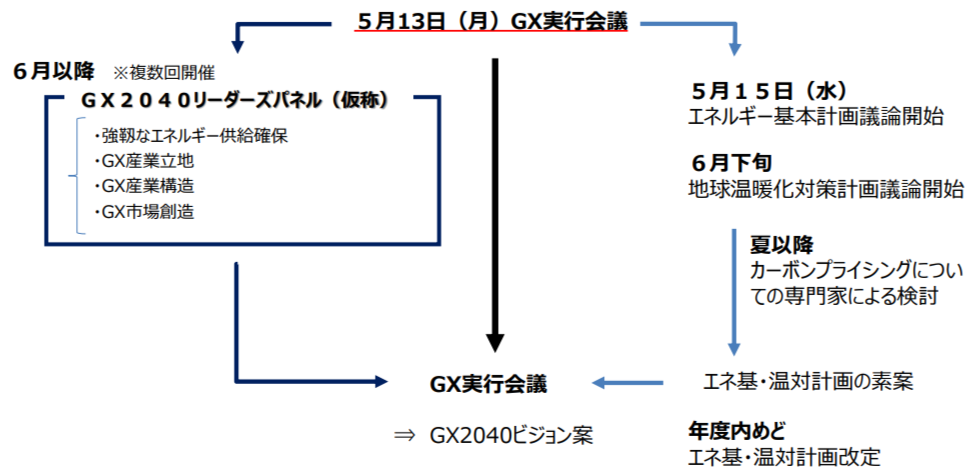

政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」が5月13日、5か月ぶりに開かれ、今後、経済社会の大変革と脱炭素の取組を一体的に検討し、2040年を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示された。同会議の議長を務める岸田文雄首相は、議論の再開を「GX2.0の検討を始める」ものと位置付けた上、「2050年カーボンニュートラルに至る最大の難所を、一歩一歩登っていく。そのために、官民で共有する脱炭素への現実的なルートを示す」と強調。その根幹となるエネルギー基本計画と地球温暖化対策計画を、年度内にも改定する考えをあらためて示した。〈配布資料は こちら〉「GX実行会議」は、「2050年カーボンニュートラル」の目標達成、エネルギー、全産業、経済社会の大変革を実行していくことを標榜し、2022年7月に始動。同年8月には、ウクライナ情勢に起因する石油・ガス市場のかく乱、福島第一原子力発電所事故後のエネルギー政策の遅滞など、エネルギーを巡る内外事情に鑑み「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を掲げており、その中で、原子力発電所の再稼働加速も緊急対策として盛り込んでいる。5月13日の会合で、齋藤健経済産業相(GX実行推進担当)は、エネルギーの安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現を目指し取り組んできたこれまでのGXに係る議論を整理。10年間で150兆円規模の官民GX投資、昨夏には、原子力発電所の運転期間延長を盛り込んだGX脱炭素電源法が成立するなど、所要の予算措置や法整備も進んだ。これを踏まえ、齋藤経産相は、「産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討し、より長期的視点に立った『GX2040ビジョン』を示す」とした。具体的には、6月以降、「GX2040リーダーズパネル」(仮称)を始動し、有識者からの見解を聴取する。また、これと並行して行うエネルギー基本計画の見直しに向けては、14日の閣議後記者会見で、15日より総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で議論を開始することを表明。「『S+3E』のバランスを取りながら、わが国の目指す将来のエネルギーの方向性について、重厚な議論をしていきたい」と、強調した。

14 May 2024

13772

「2050年カーボンニュートラル」の実現を見据え、電源のゼロエミ化(脱炭素化)を加速していくカギとして、「長期脱炭素電源オークション」の活用が注目されている。脱炭素電源への新規投資を促進するため、新たに設けられた入札制度だ。落札電源には、固定費水準の容量収入を原則20年間得られるようにすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を担保するもの。資源エネルギー庁の指揮のもと、電力市場管理者である電力広域的運営推進機関(OCCTO)が、初回応札を1月に行い、4月26日に約定結果を発表した。総合資源エネルギー調査会の制度検討作業部会(座長=大橋弘・東京大学大学院経済学研究科教授)は5月10日の会合で、続く第2回の入札に向けて、検討項目を、募集量・上限、エリア偏在、上限価格、事業報酬・他市場収益の還付、制度適用期間、落札後の固定費変動に整理。初回応札で、原子力に関しては、建設工事途中も含めた新設・リプレースが制度対象となったが、今後、既設プラントの安全対策投資についても対象とすることが論点となっている。既設プラントは、これまで、12基・1,160万kWが再稼働済みだが、東日本大震災以降、未だ20基・2,000万kW以上のプラントが停止した状態だ。また、全国の落札容量は、関西エリアだけでほぼ4分の1を占めており、制度適用のエリア偏在も今後の懸案事項とみられる。〈配布資料は こちら〉同会合で、委員からは、電源固有の事情を踏まえ事業者からヒアリングを実施する必要性の他、近く始動するエネルギー基本計画見直しを見据え、エネルギーミックスとの関係、国民負担とのバランスにも言及があり、「投資が促進される制度設計を総合的に検討していく」ことの重要性が示された。「長期脱炭素電源オークション」の初回応札容量は合計1.356.2万kWで、そのうち落札容量(個々のプラントの発電出力とは異なる)は976.6万kWだった。電源種別には、蓄電池が多くを占める中、原子力として、建設中の中国電力島根原子力発電所3号機(ABWR、電気出力137.3万kW)が落札。その落札容量は131万5,707万kWで、全案件中、最大となった。この他、運転開始後40年以上を経過した東北電力東新潟火力発電所1・2号機(LNG、各60万kW)を、最新鋭高効率コンバインドサイクル発電設備にリプレースする同6号機(LNG専焼、65万kW級)の落札も注目される。同所は、全国屈指の規模を持つ火力発電設備で、東日本大震災発生時には、東北地方太平洋岸の発電設備が軒並み停止する中、復旧を支える要の一つとなった。*理事長メッセージは こちら です。

13 May 2024

2731

佐賀県玄海町の脇山伸太郎町長は5月10日、高レベル放射性廃棄物等の最終処分地選定に向けた文献調査の実施を受け入れると表明した。同町がこれに応募した場合、高知県東洋町(2007年に応募後、取り下げ)、北海道寿都町(2020年10月に応募、調査実施中)、同神恵内村(同時期に国から申入れ・受諾、調査実施中)に続くものとなる。林芳正官房長官は、10日午後の記者会見で、今回の玄海町による判断に対し敬意・謝意を表した上、「最終処分という国家的課題に対し、社会全体で議論を深めていく上で、非常に重要な一石を投じるもの」と、その意義を強調。海外の処分地選定プロセス事例にも言及し、日本においても「文献調査実施地域の拡大が重要」と、引き続き全国規模で議論していく必要性を述べた。地層処分事業実施主体の原子力発電環境整備機構(NUMO)の近藤駿介理事長は、「最終処分は日本社会全体で必ず解決しなければならない重要な課題」との認識をあらためて示すとともに、引き続き「全国のできるだけ多くの地域に文献調査を受入れて欲しい」とするコメントを発表。また、電気事業連合会の林欣吾会長は、「発生者としての基本的な責任を有する立場から、国やNUMOとも連携しつつ、地域の皆様との対話活動を通じて、できるだけ多くの皆様との関心や理解が深まるよう取り組んでいきたい」とのコメントを発表した。文献調査は、高レベル放射性廃棄物等の処分地選定に向け、最終処分法で規定された最初の段階。関心を示した市町村を対象として、地域の地質に関する文献・データについて机上調査。地域には2年程度の文献調査期間中、国から最大20億円が交付される。玄海町議会での文献調査受入れに係る請願採択を受け、1日には、資源エネルギー庁の松山泰浩次長(首席最終処分政策統括調整官)が同町を訪れ、脇山町長に申入れ文書を手交。7日には齋藤健経済産業相と脇山町長との面談が行われた。*理事長メッセージは こちら です。

10 May 2024

1918

藤田医科大学病院(愛知県豊明市)は、より高度ながん治療の提供に向け、放射性医薬品を体内に投与して診断・治療を行う核医学の専用施設「セラノスティクスセンター」をしゅん工し、5月1日より本格稼働した。放射性同位体(RI)を製造する加速器や、RIを放射性医薬品に加工する合成装置、患者が治療を受けるための投与室も設けられ、放射性医薬品による診断・治療・研究開発を一元的に行う「国内初」の施設として期待が寄せられている。〈藤田医大発表資料は こちら〉RIによる核医学検査および治療のうち、核医学治療は、対象となる腫瘍組織に集まりやすい性質を持つ化合物にアルファ線やベータ線を放出するRIを組み合わせた医薬品を、経口や静脈注射により投与。体内で放射線を直接照射して治療するもの。日本では、治療に利用するRIの全量を輸入に依存しており、開発・生産体制の強化が急務となっている。治療に用いるRIは短寿命であるほか、臨床病室も不足していることから、トレーラーハウス(移動体)型治療施設の社会実装試験も行われている状況だ。核医学検査・治療を行う多くの医療施設では、放射性医薬品を製薬会社などから購入し患者に投与している。製薬会社としては、千葉県に製造拠点を持つ日本メジフィジックスなどが知られている。藤田医大病院では、今回の核医学専用施設の開設に際し、「放射性医薬品のもととなる核種の半減期はフッ素110分、炭素20分と、使用には時間的制約がある」と、核医学の普及に向けた課題を強調。PET(陽電子放射線断層撮影)検査に用いる放射性医薬品には、毎日数回の調達が必要なものもあったという。「セラノスティクスセンター」の稼働により、今後、輸送では対応できない短半減期の核種を製造し、放射性医薬品に合成して「その場で投与する」ことで、多くの患者への医療提供が可能となるほか、新たな核種の製造や新規治療法の研究・開発に資する、と期待を寄せている。中京地域を軸足とする藤田医大だが、同学は昨秋、羽田空港に隣接した国際交流イノベーションエリアに、次世代医療研究の拠点「東京先端医療研究センター」を開設。海外からの研究者来日や「医療ツーリズム」の拡大にも意気込みがあるようだ。

09 May 2024

2495

第57回原産年次大会に合わせ来日したグレース・スタンケ氏が、京都および大阪で日本の学生と交流。エネルギー問題や原子力分野の研究に取り組む日本の学生たちに、エールを送った。スタンケ氏は4月より米コンステレーション社の燃料設計エンジニアとして勤務しているが、以前はウィスコンシン大学マディソン校で原子力工学を学びながら、原子力の重要性を訴えてミス・アメリカ2023として活動。世界中の環境・原子力関連のイベントに登壇するだけでなく、ソーシャルメディアを駆使して幅広く次世代層に原子力をアピールしている。Instagramのフォロワー数が3万近いインフルエンサーでもあるスタンケさんに、Wall Street Journal紙が付けたニックネームは、“new face of nuclear energy”。現在も、勤務時間外にボランティアで次世代層との対話を実践している。京都では京都教育大学附属京都小中学校を訪問。同校は「総合的学習の時間」を利用して、生徒が自主的に地層処分問題やエネルギー問題に取り組んでおり、スタンケ氏の訪問にあたっては中学生が英語で、自分たちの活動をプレゼン。その後、意見交換を行った。スタンケ氏は「子供たちから、もっともっと学びたいという強い熱量を感じた。エネルギーの未来がどうあるべきかについて、自分の意見や考えを持つだけでなく、多様なエネルギーについて自発的に学ぶ姿はとてもエキサイティングだ」と驚いた様子だった。大阪では近畿大学原子力研究所を訪問。熱出力1Wの研究炉UTR-Kinkiを見学し、学部学生らと交流会を行った。ここでは原子力分野でのキャリア形成などが話題となり、スタンケ氏は自分が原子力分野を選んだ経緯など具体例をあげ、学生の悩みに真剣に回答。特に女子学生からの「原子力分野に就職しようとすると、親や友達から反対される」との悩みに対しスタンケ氏は、「周囲に引きずられないこと。自分の信じる道を進むべき!」と力強くアドバイスしていた。

09 May 2024

2018

東京電力は5月7日、福島第一原子力発電所におけるすべての作業に対し、最近、所内で様々なトラブルが続いていることを受け、「あらためて作業リスクを評価する」ため、作業点検を開始した。4月22日には、2号機燃料取り出し用構台で作業員が負傷(指を骨折)。24日には、コンクリート舗装面の剥がし作業時のケーブル損傷により、所内電源の一部系統が停止したほか、従事していた作業員が負傷(顔・腕に火傷)。これに伴い、ALPS処理水の海洋放出が約6時間半にわたり滞った。〈東京電力発表資料は こちら〉作業点検は、具体的に、最新の現場状況を把握するそれを踏まえ、リスク要因により発生するシナリオを考え、リスクが顕在化した場合も含めて悪影響を抽出する悪影響を防止するための防護措置を検討する工事に係る東京電力ならびにすべての協力企業作業員が、リスク要因を認識し、防護措置を理解し実践する――ことを観点に行う。東京電力の広報担当者は5月7日、本社で記者会見を行い、「作業点検を実施し、問題のないものから着手していく」として、廃炉作業における安全確保徹底の姿勢を強調。現在、実施中の作業でも「安全に作業が実施できるか」、「周辺環境に影響を及ぼすリスクが潜んでいないのか」が確認できるまで作業を進めない方針だ。作業点検の対象は約800件に上る見通しで、5月末を「一つの目標」に実施する。24日に発生したケーブル損傷・作業員負傷は、充電された高圧電路の近くで行う「充電部近接作業」に係るリスク認識に問題があったことから、今後は、事前の現場確認を踏まえ、作業班全員に注意喚起事項の周知徹底を図るなど、対策を講じていく。なお、福島第一原子力発電所では5月7日、2024年度第1回目のALPS処理水の海洋放出が完了した。今回の総放出水量は7,851㎥(トリチウム総量約1.5兆ベクレル)。年度内、計7回の放出で、年間放出水量は約54,600㎥(同約14兆ベクレル)との計画だ。

08 May 2024

2316

原子力規制委員会(規制委)は8日の会合で、今年1月1日に発生した能登半島地震の知見収集にあたっている技術情報検討会から報告を受けた。現時点で、ただちに規制基準の見直しにつながるような知見はみられていないものの、今後も関係機関や学会等による調査で得られる知見を収集し、同検討会で情報共有するとともに、規制上の取り扱いについて検討する方針が報告された。同検討会は、2月7日の規制委で今回の地震について得られた知見を調査し報告するよう指示されたことを受け、地殻変動による海岸隆起など地盤の変動や変形の状況、また津波の到達などに関して得られた知見を収集している。政府の地震調査研究推進本部が地震動や津波に関して得られた知見を分析、評価している段階にあり、今後も同本部はじめ関係機関からの情報を集め、知見の充実をはかる方針が示された。また地震の影響で北陸電力の志賀原子力発電所の変圧器が故障し、外部電源5系統のうち2系統が使用できない状態になった件については、現在、故障の原因について同社が調査しており、その結果等について情報収集を進めるとした。3月27日に開催された同検討会の議論では、規制要求において外部電源が大きな地震に耐えることを求めていないため、その意味では特段問題はないとの認識が示された一方で、継続的な安全性強化の観点から事業者の北陸電力に対応を求める等の見解が示されていた。これらの報告に関して、規制委の石渡明委員は「数年にわたり、群発地震があった。前震ともいえる地震活動が続いていて、そうした研究もなされていた。群発地震の知見も集める必要があるのではないか」と指摘、同検討会で必要な情報を収集することになった。今回の地震により、原子炉施設の安全確保に問題は生じなかったが、発電所の一部設備に故障が発生するなどしたため、北陸電力は志賀原子力発電所敷地内外の点検作業や設備故障の原因調査を実施。故障した設備の復旧作業を段階的に進めている。

08 May 2024

1589

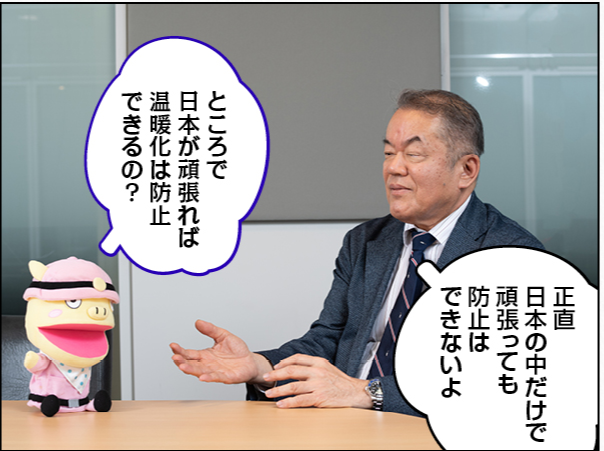

電気事業連合会の広報キャラ「Conちゃん」が、およそ半年ぶりに登場だ。電事連は、「あなたとエネルギーをつなぐ場所」をコンセプトとした広報サイト「Concent」を開設し、インタビュー、コラム、マンガを通じて、生活者の視点からエネルギーについて考えさせるコンテンツを随時、掲載してきた。2018年3月より、これまでに掲載された記事数は300件を超える。「Conちゃん」が専門家とのインタビューや現場取材を紹介するシリーズ「Conちゃんが行く!」もその一つ。「Conちゃん」は5月1日の記事で、地球温暖化対策からみた日本を取り巻くエネルギー事情に関し、2回にわたり国際環境経済研究所所長の山本隆三氏にインタビューしている。「これからの時代、火力発電って必要なの?」、前編ではまず、2023年11~12月のCOP28(ドバイ)で合意された石炭、石油、LNGなどの「化石燃料からの移行を進める」という記載に関し、「Conちゃん」が質問。日本では、東日本大震災以降、全国の原子力発電所が順次停止したことなどから、火力発電が発電電力量の約7~8割を占めている。「本当に移行できるの?」と、疑問に思ったのだ。これに対し、山本氏は、COPの広義での意味、1995年以来、気候変動対策について話し合ってきた経緯などを説明。COP28の成果に関しては、「グローバルストックテイク」(GST)という進捗評価がなされたほか、今回、原子力が気候変動に対する解決策の一つして正式に明記されたことを強調する。「本当に移行できるの?」について、山本氏はまず、石炭に依存する中国・インドのエネルギー事情について述べた上で、「再生可能エネルギーを増やすにもバックアップとして火力発電が必要だ」とするとともに、原子力発電についても、運転までのリードタイムや安全対策などの課題をあげ、脱炭素電源への移行は非常に難しいことを考えさせる。後編では、脱炭素社会の実現と経済成長の両立について考える。「そもそもなんで日本は火力発電の割合がこんなに大きいの?」と、「Conちゃん」は問う。「Conちゃん」は、山本氏とのやり取りで、昨今のウクライナ情勢を受けた世界のエネルギー事情を始め、送電ロスを減らす日本の技術を通じた「火力と環境の共存」、原子力を増やす上での技術継承・人材育成、データセンター・半導体工場の増加に伴う電力需要増などについて理解を深めていく。

07 May 2024

1484

「もんじゅ」サイトに設置が計画される新たな試験研究炉の開発・整備に向けて、今後の設計具体化を見据えた核拡散抵抗性に係る国際協力が進んでいる。増子宏文部科学審議官とジル・ルビー米国エネルギー省(DOE)国家安全保障庁長官は4月25日、都内で会談を行い、日米が連携し、DOEによる核不拡散・核セキュリティの取組「Pro-X」(Proliferation Resistance Optimization)への協力を進めることで合意した。「Pro-X」は、試験研究炉の設計段階から核拡散抵抗性の概念を導入することを目的として、DOE国家安全保障庁が2019年から開始した取組だ。アジア地域を中心とする原子力新興国では現在、医学・農業・環境保全分野でのRI・放射線利用が進められており、将来的に原子力発電の導入も見込まれている。今回の日米合意には、「もんじゅ」サイトの新試験研究炉とともに、こうした新興国における研究炉の核拡散抵抗性を高めていくことも盛り込まれた。〈文科省発表資料は こちら〉現在、廃止措置中にある「もんじゅ」のサイトを活用した新試験研究炉は、熱出力10MW級の照射機能を有する中性子ビーム炉。2022年12月に、詳細設計段階以降の実施主体として日本原子力研究開発機構が選定され、京都大学、福井大学の協力も得ながら、設計検討が進められている。産業分野でも多くの成果をあげている中性子利用に関しては、いずれも東海村に立地する原子力機構の研究炉「JRR-3」、大強度陽子加速器施設「J-PARC」が稼働中だ。一方で、京大炉「KUR」が2026年までに運転を終了することなどから、新試験研究炉は、今後の「西日本における中核的拠点」として機能することが期待されている。原子力機構は、2023年11月に三菱重工業を新試験研究炉の設計・製作・据付を実施する主契約企業に選定し、基本契約を締結した。今年度中にも設置許可申請の見込み時期が提示される予定。文部科学省の有識者による作業部会では、新試験研究炉の研究開発・人材育成や産業利用としてのあり方について、現在、検討を行っている。4月18日に行われた同作業部会では、新試験研究炉の運転開始までを見据えた「原子力研究・人材育成の拠点形成に向けたロードマップ」(素案)が示された。「利用促進体制の確立」、「複合拠点の整備」、「人材育成機能の強化」が柱となっており、今後、「敦賀エリアでの原子力研究・人材育成拠点の形成」に向けて、ワーキンググループを設置しさらに検討を深めていく見通しだ。〈作業部会配布資料は こちら〉

02 May 2024

2488

資源エネルギー庁の松山泰浩次長(首席最終処分政策統括調整官)は5月1日、佐賀県玄海町を訪れ、脇山伸太郎町長に最終処分地選定に向けた文献調査に係る申入れ文書を手渡した。文献調査は、高レベル放射性廃棄物等の処分地選定に向け、最終処分法で規定された最初の段階となる。関心を示した市町村を対象として、地域の地質に関する文献・データについて机上調査。地域には2年程度の文献調査期間中、国から最大20億円が交付される。北海道の寿都町、神恵内村で実施中の文献調査は2020年11月から開始され、現在とりまとめの段階。国からの申入れは、北海道の神恵内村に続き玄海町が2例目。玄海町議会では、文献調査の応募を求める地元商工団体からの請願3件を受け、4月15日より審議を開始。17日には資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO)も出席し議員からの質疑に応じた。請願につき集中審議に付された町議会の原子力対策特別委員会では25日、岩下孝嗣委員長が冒頭、取材に訪れた報道陣に対し「『核のごみ』という呼び方は止めて欲しい」と強調。議員からは、地域活性化に向け採択を求める声の他、「文献調査の成果が、同町に立地する九州電力玄海原子力発電所の耐震安全性向上にも資する」といった意見もあった。請願はいずれも26日に本会議で賛成多数で可決。今後は、町長の判断が焦点となっている。総合資源エネルギー調査会の特定放射性廃棄物小委員会(委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)では現在、寿都町・神恵内村における文献調査報告書の取りまとめについて議論している。4月30日の同小委員会会合では、玄海町の文献調査応募に関する意見も交わされた。〈配布資料は こちら〉同会合では、資源エネルギー庁が、昨夏より始まった国・NUMO・電力が合同で全国の自治体首長を個別訪問する「全国行脚100自治体」を紹介。3月末時点で、目標の100自治体訪問を達成。これに対し、「今回の玄海町の動きとどのようにリンクしているのか」、といった質問が出た。さらに「今後、複数地域が異なるタイミングでプロセスが進む」可能性から、次の選定段階への判断ができるよう、国・NUMOに対し絞り込み基準などの早急な具体化を求める意見も出された。また、これまでに文献調査の応募を見送った自治体の前例も踏まえ、地域対立につながることなどを危惧し、慎重な対応を求める声もあった。

01 May 2024

1572

政府は4月29日、春の叙勲受章者を発表した。旭日大綬章を、元・新日本製鐵(現在は日本製鉄に改組)社長で、現在、日本原子力産業協会の会長を務めている三村明夫氏らが受章する。三村氏は、多年にわたって鉄鋼業に携わり業界の発展に尽力。日本商工会議所会頭、日本経済団体連合会副会長、日本鉄鋼連盟会長など、経済・産業団体の要職も歴任してきた。新日本製鐵会長在任中の2011年10月より、総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会委員長として、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故後のエネルギー政策建て直しに向けた議論をリード。会合は、ほぼ週1回の多頻度で行われ、同氏は、総勢20名以上に及ぶ委員らによる多様な意見の集約で手腕を発揮した。2012年12月の政権交代後は、同調査会基本政策分科会の分科会長として、エネルギー基本計画の見直しに本格着手。国のエネルギー政策立案において多大に貢献した。受章に際し、三村氏は、コメントを発表し、「今回の栄誉は、私個人が頂戴したものではなく、日本経済の発展に携わる多くの皆様を代表していただいた」との姿勢を示した上で、「今後も微力ながら、産業、社会の発展に貢献できるよう精進を重ねていく」と抱負を述べている。旭日大綬章は、この他、元三菱重工業社長の佃和夫氏、元文部科学相の平野博文氏が受章。佃氏は、三菱重工社長在任中の2007年、高速増殖炉の実証炉開発に向け、同社が中核企業となり、エンジニアリング業務の主体となる三菱FBRシステムズを設立するなど、当時、政府が掲げていた「原子力立国計画」の推進で尽力。2008~10年には、原産協会副会長を務めた。平野氏は2012年、民主党政権時の野田内閣で文科相を務め、東日本大震災後の科学技術・文教行政をリード。就任当初から「経済活動や国民生活に安定的なエネルギー供給は不可欠」との認識に立ち、研究開発・人づくりの観点から原子力政策に関わった。瑞宝重光章を、元文部科学事務次官の土屋定之氏、元文部科学審議官の藤木完治氏らが受章。土屋氏は、旧科学技術庁時代の1990年代、原子力局核燃料課長などを歴任し、使用済燃料サイト外貯蔵の制度設計、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の六ヶ所村施設における一時保管開始に向けた地元対応他、バックエンド対策の推進で指揮を執った。藤木氏は、研究開発局長在任中の2010年、産学官連携のプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」の設立で音頭を取った。外国人では、元ドイツ連邦経済・エネルギー相のペーター・アルトマイヤー氏らが旭日重光章を受章する。同氏は、経済分野における日独間の関係強化に寄与。連邦環境・自然保護・原子力安全相在任中の2013年、使用済燃料および高レベル放射性廃棄物のゴアレーベン中間貯蔵施設への搬入を、地元の反対などを踏まえ停止し、新たなサイト選定手続きに関する法案を示した。

30 Apr 2024

2007

日本保全学会はこのほど、原子力発電の健全性維持に係る技術や活動などを対象に2020年度より認定してきた「保全遺産」を紹介するパンフレットを作成し公表した。〈これまで認定された「保全遺産」一覧は こちら〉「保全遺産」の認定は、表には見えにくいところで原子力開発に貢献してきた技術や活動、いわば「縁の下の力持ち」を表彰し啓発するものとして、同学会が2020年度に開始。これまでに12件が認定されており、原子力発電に係る保全を支えてきた機材や工法の研究・開発にとどまらず、後世に教訓を伝えるための施設・活動も含まれている。例えば、初回に認定された「原子力発電所のピーニングによる応力腐食割れ(SCC)抑制技術」は、日立GEニュークリア・エナジー、東芝エネルギーシステムズ、三菱重工業のそれぞれが開発した原子炉容器内部構造物の保全に関する装置に対し与えられた。保全学会が今回、作成したパンフレットによると、日本で商業用原子力発電の運転が30年を超えつつあった1990年代、炉内構造物などのSCCが数多く報告されていたという。溶接時に生じる引張残留応力発生要因の一つとなっていたことから、その改善手段として、ウォータジェットまたはレーザを用いた「ピーニング技術」を各社が開発し、実機にも適用されてきたことを評価。いずれも水中遠隔操作による施工で、作業者の被ばく低減にも資するものだ。その中で、東芝エネルギーシステムズによる「レーザピーニング」は、光ファイバーの利用で水深数十mにおける遠隔操作を可能とした。狭あい箇所や複雑な形状など、多様な環境に対応できることから、原子力分野以外への適用も見込まれている。原子力発電所の長期運転に向けた技術も「保全遺産」に認定された。2022年度には、「BWRの炉心シュラウド等の交換工事」(東京電力、中国電力、日本原子力発電、東芝エネルギーシステムズ、日立GEニュークリア・エナジー)が選ばれている。BWR固有の炉心シュラウド交換工事は、高経年化が課題となった1990年代に行われてきた。同技術が適用されたプラントは、既に廃炉が決定しているものもあるが、その要素技術は、現在、進められている福島第一原子力発電所の廃炉にも応用されている。計装制御関連では、同じく2022年度に認定された「中央制御盤等の総合デジタル化更新工事」(四国電力、三菱重工業)があり、四国電力伊方発電所1・2号機(既に廃炉が決定)の中央制御盤を含む総合デジタル式への一括更新を、「世界初」の歴史的意義として評価。18,000本にも及ぶケーブル工事、シミュレータによる運転訓練などで得られた知見は、後続のPWRにおける工事にも活かされている。原子力開発においては、これまでに多くの事故・トラブルが発生しており、その教訓が保全活動の改善に活かされてきた。2023年度には「失敗に学ぶ回廊」(中部電力)が「保全遺産」の一つに認定。2001年11月に発生した浜岡原子力発電所1号機(既に廃炉が決定)の配管破断事故を受けて設置されたもので、パネル・模型展示の他、事故当時に関わったOBからのメッセージを振り返るコーナー、膝を突き合わせ話し合う「車座の間」などが設けられており、社員研修とともに、学生・海外視察団による意見交換の場としても活用されている。パンフレットでは、「技術と地元との共存共栄を示す歴史的博物館」、「失敗を財産として扱い、恥と感じるのではなく、前向きにとらえることが技術者育成において重要」と、その意義を強調。同施設は、「Learning from SHIPPAI」として、海外にも発信されており、世界原子力発電事業者協会(WANO)も良好事例として評価している。

26 Apr 2024

1515

日本原子力研究開発機構(JAEA)は4月23日、英国国立原子力研究所(NNL)と高温ガス炉の燃料製造技術に係る実施覚書およびライセンス契約を締結したと発表した。〈JAEA発表は こちら〉日本の高温ガス炉開発に関しては、JAEAの高温工学試験研究炉「HTTR」が2021年7月、新規制基準をクリアし10年半ぶりに運転を再開〈既報〉。水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」など、多様な産業利用に期待が寄せられている。さらに、高温ガス炉固有の安全性についても、2009年から実施中のOECD/NEAによる国際共同研究プロジェクトが再開され、2024年3月には、「原子炉出力100%の運転中に、原子炉を冷却できない」という厳しい状況を想定しても、「自然に原子炉出力が低下し、安定な状態を維持できる」ことが実証された。〈JAEA発表は こちら〉一方、英国では、温室効果ガス排出ネットゼロ達成に向け、2022年9月より高温ガス炉実証炉プログラムを開始。そのうち、燃料プログラムについて現在、ステップ1「燃料製造技術開発」(2025年終了予定)が進められている。英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)は2023年7月、ステップ1に向け、JAEAと協力して技術開発を進める事業者としてNNLを採択。同年9月に、JAEAとNNLは、高温ガス炉の早期導入に向けた研究開発・関連活動を加速すべく、包括的な覚書を締結した。英国のプログラムによると、ステップ1以降、2030年代初期を見据えた高温ガス炉運転の具体化を盛り込んだフェーズに入る。こうした英国での燃料製造に係る技術開発によって、日本における高温ガス炉の実証炉に向けても、多様な燃料調達先を確保することが期待される。

24 Apr 2024

2167

放射線審議会は4月23日に総会を開き、航空機乗務員の被ばく管理ガイドラインの見直し、国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告の国内法令への取り入れ方等について審議し、今後、部会を設置するなどして必要な検討を進めることを決めた。航空機乗務員の宇宙線被ばく管理に関するガイドラインは、年間5mSvを管理目標値として航空会社に自主管理を求めたもので、2006年に策定された。以来、約18年経過している。その間にICRPが、航空飛行時の宇宙放射線からの防護に関する刊行物「ICRP Pub.132」を、また国際原子力機関(IAEA)が職業上の放射線防護に関する刊行物「GSG-7」などを発刊し、航空機乗務員の被ばく管理に関していくつか新たな考え方が示されている。民間航空機の飛行ルートに関しても、ロシアによるウクライナ侵攻によって2022年以降、欧州線が北極付近への迂回ルートをとることが増え、ロシア上空を通過する従来ルートより被ばく線量が高めになっている可能性が指摘されている。総会では、こうした状況の変化を的確にフォローアップし、論点を整理した上でガイドラインの見直しを進めてはどうかとの事務局(原子力規制庁)案が提案され、了承された。出席した各委員からは、被ばく線量の最新の状況を確認することや現場での被ばく管理の状況を確認した上で、必要な見直しについて議論を進めるべき、といった意見が出され、論点の整理や部会設置案など今後の検討にむけた準備を進めることになった。またICRP2007年勧告の国内法令への取り入れに関しては、これまで同審議会で進められてきた議論を踏まえ、外部被ばくと内部被ばくに分けて2つの部会を設置し、本格的に検討を開始することになった。2007年勧告に準拠した公衆の内部被ばくに関する刊行物はまだ発刊されていないため、その刊行を待ち技術的な情報が揃ってから部会を設置するなどの案も事務局から示されたが、各委員の意見を踏まえて2つの部会を設置し、内部被ばくに関しては職業人に関する検討から始めることになった。部会の設置、検討開始は来年度になる見通し。ICRPの2007年勧告は1990年勧告以来、放射線防護体系の総論的な勧告となるもので、国内法令への取り入れは多くの時間と作業量を要し、社会経済への影響も大きいため、同審議会ではどのように取り入れるか、その影響はどうか、また海外の状況確認や具体的な検討に必要な事項の調査などを進めてきた。2020年1月の総会では検討の中間とりまとめが行われ、「外部被ばくと内部被ばくの線量係数、職業被ばくと公衆の被ばくの線量係数を同時に法令に取り入れることが適当」との考え方が示された。昨年7月に開催された前回の総会では、検討が必要な技術的な事項や海外の状況確認がなされ、部会の設置やスケジュール等の案を準備することが了承されていた。

24 Apr 2024

2123

定期検査中にある関西電力の高浜発電所4号機が4月23日夜間に原子炉を起動する見通し。同社が有する原子力発電プラントは、美浜3号機、高浜1~4号機、大飯3・4号機の計7基。同じく定検中の大飯3号機は4月7日に調整運転を開始しており、他は営業運転中であることから、高浜4号機の原子炉起動により全基稼働となる。新規制基準が施行された2013年7月以降では初のこと。関西電力では、2015年3月17日に、美浜1・2号機の廃炉を決定するとともに、同3号機、高浜1・2号機の新規制基準適合性に係る審査を原子力規制委員会に申請。その後、2017年12月22日には大飯1・2号機の廃炉が決定され、現在、同社の原子力発電は全7基体制となっている。近年では、美浜3号機が2021年6月、高浜1号機が2023年7月、同2号機が同年9月に、いずれも40年超運転として再稼働。同社が2024年4月4日に発表したところによると、2023年度の原子力発電による総発電電力量は442.5億kWh(対前年度比58.4%増)、設備利用率は76.6%(同28.1ポイント増)となっている。高浜4号機は、原子炉起動後、26日に調整運転を開始し(発電を再開)、5月21日に営業運転に復帰する見込みだ。因みに、東日本大震災以前も含めて、関西電力の原子力発電プラント全基が稼働するのは、全11基体制であった2008年12月~09年2月以来となる。

23 Apr 2024

10346

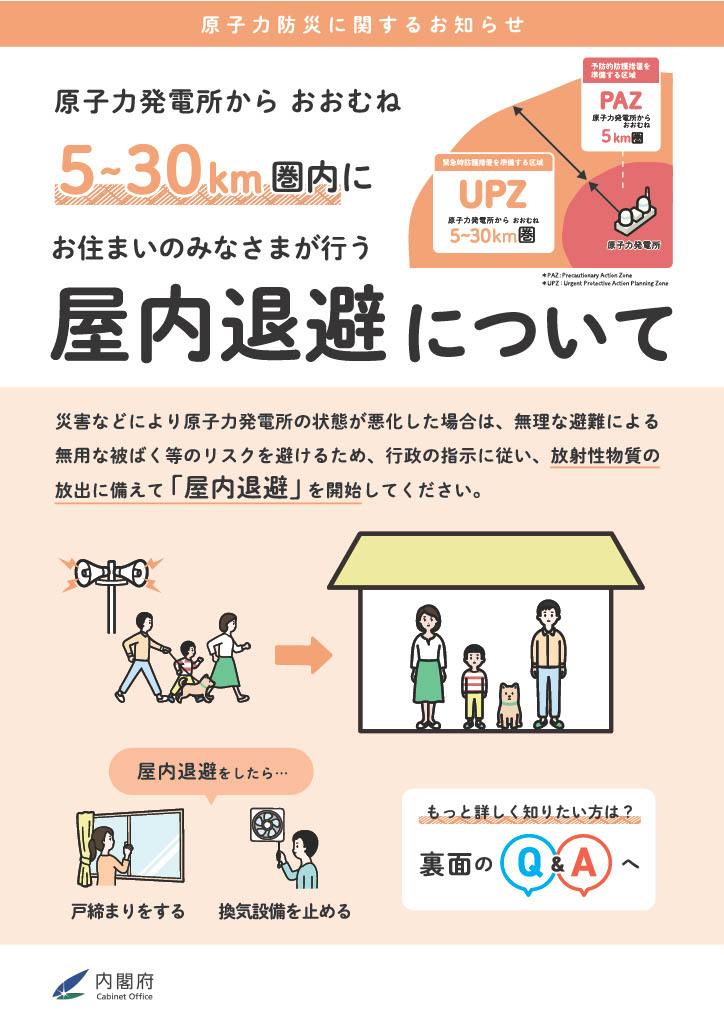

原子力規制委員会(規制委)は4月22日、原子力災害時に屋内退避する場合の、効果的な運用を明確化するための検討チームを始動した。規制委の伴信彦委員、杉山智之委員が担当する。原子力規制庁および内閣府(原子力防災)の担当官に加え、放射線や原子力防災などの外部専門家、地方自治体の関係者をメンバーとして、今年度内に検討結果をとりまとめる。原子力災害対策指針では、原子力発電所が全面緊急事態となった場合にUPZ(概ね5~30km圏)内の住民は屋内退避をすることとしているが、屋内退避の解除や避難への切替え等の判断は示されていない。このため、検討チームは2月14日の規制委で了承された、屋内退避の対象範囲及び実施期間の検討に当たって想定する事態の進展の形屋内退避の対象範囲及び実施期間屋内退避の解除又は避難・一時移転への切替えを判断するに当たって考慮する事項──の3点を検討課題とし、地方自治体等の意見も踏まえて効果的な運用の考え方や必要な事項をまとめる。会合のなかで、伴委員は検討の進め方について「最悪の状況だけ考えて安全側に保守的であれば良いというわけではない。現実的で柔軟な対応を考えていきたい」との基本的な考えを示した。検討チームは今後、日本原子力研究開発機構(JAEA)の確率論的事故影響評価コード「OSCAAR(オスカー)」を用い、炉心損傷により放射性物質が外部に放出する場合に想定される事態の進展をシミュレーションする予定で、炉心損傷に至らない場合を含めて3つのケースで事態進展の形を検討。その結果をもとに、屋内退避の効果的な運用について検討を進めていく。検討課題のうち、「解除又は避難・一時移転への切替えを判断するに当たって考慮する事項」については、福島第一原子力発電所の事故など過去の事例を踏まえることとし、現実的かつ効果的な運用が行えるよう議論を進める方針だ。この課題に関連して敦賀市の藤村弘明危機管理対策課長は「住民への広報のタイミングや範囲も検討に加えていただきたい。能登半島地震以降、住民の皆さんの意識は高まっている」と指摘し、安定ヨウ素剤の確実な配布についても検討に含めることを要望。規制委は、住民への周知とヨウ素剤配布について、検討課題に含めて必要な議論を行う考えを示した。内閣府では屋内退避についてのわかりやすいリーフレットを作成し、各自治体に配布するなど、地域住民への理解促進につとめているが、今後とりまとめられる検討の結果をどう周知していくかも重要な課題になる。

22 Apr 2024

2167

放射線の農業分野における利用の一つとして品種改良がある。植物にガンマ線などを照射して多様な突然変異体を作り出し、その中から有用な性質を持つものを選抜することで、効率的に品種改良を行うものだ。これまでに、日本酒醸造に適したコメ、病気に強いナシやリンゴ、多彩な花弁色を持つキクやバラなどが作り出されており、われわれの生活に供している。元農業生物資源研究所(農業・食品産業技術総合研究機構に改組)の中川仁氏は、4月16日の原子力委員会定例会合で、自身が場長を務めていた同所放射線育種場が2022年度で60年超に及ぶ放射線照射業務を終了したことから、その成果を振り返るとともに、放射線育種に係る将来展望などを語った。〈中川氏発表資料は こちら〉放射線育種場の「ガンマーフィールド」(茨城県常陸大宮市)は、植物の品種改良を行う世界最大級の野外照射施設で1960年に稼働を開始。半径100mの円形フィールドの中央にコバルト60線源(88.8テラベクレル)を備えている。中川氏は、放射線育種場が長く取り組んできたガンマ線によるコメの品種改良の成果を主に紹介。短稈(背丈が低く倒れにくい)のコメとして開発された「レイメイ」に由来する新品種は、これまでに約200種にも上り、コメの品種改良のおよそ半分を占めるという。また、栽培上の耐性向上だけでなく、低たんぱく質種として食味の改善も合わせ開発された「LGC1」は、近年、急増している腎臓病患者が毎食コメを食べることができ、病院でも多く用いられている。こうしたことから、品種改良は間接的な経済効果も高い。同氏は、放射線の農業利用の経済規模を2,780億円と試算し、その中で、品種改良に関しては、「増殖し続け、経済効果も増殖する」と強調。実際、内閣府の調査によると、国内の栽培面積で突然変異品種の占める割合は12.4%となっている。中川氏は、原子力委員会が主導するアジア地域の放射線利用を中心とした協力枠組み「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の農業分野プロジェクトをリードした経験を紹介。品種改良に関しては、途上国での栄養源となっているバナナの収穫増などにつながっており、IAEAにより手順書も発刊されている。この他、同氏は、放射線育種場で照射された突然変異品種が日本のガンマ線照射による育種の大半を占めることや、遺伝学的研究における成果もあげた上で、「放射線育種場がリーダー的立場に立ち、アジアおよび世界の突然変異育種に及ぼした貢献は大きかった」と、振り返った。これを受け、委員との間で、放射線の農業利用に関し、食品照射に対する国民理解、ガンマ線源の価格高騰、小型加速器の導入検討などを巡り意見が交わされた。

19 Apr 2024

7019

東京電力の柏崎刈羽原子力発電所7号機では、4月15日より原子炉への燃料装荷が行われている。同発電所に関しては、一連の核物質防護に係る不適切事案で原子力規制委員会より発出されていた「特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令」が2023年12月、約2年9か月ぶりに解除。新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可が2017年12月に得られている7号機について、同社は2024年3月28日に、プラントの健全性確認を進めるため、規制委員会に対し使用前確認変更申請書他を提出。4月15日、同委より、原子炉を起動する前に行う使用前事業者検査を含む設備の健全性確認に向けて、安全対策設備の試験使用の承認を受け、燃料装荷作業に入ったもの。東京電力は、「作業を進める中で、課題等が見つかれば立ち止まり、必要な対策を講じるなど、一つ一つの工程を着実に進めていく」としている。柏崎刈羽7号機における燃料装荷開始を受け、齋藤健経済産業相は、4月16日の閣議後記者会見で、「再稼働そのものではない」と、設備の健全性を確認する一プロセスとの認識を強調。その上で、今後の東京電力における対応につき「地域や社会の皆様に対し丁寧に説明を行うとともに、安全最優先で高い緊張感を持って対応してもらいたい」と述べた。4月17日には、制御棒1本分の駆動用モーターの電源不具合(ブレーカー落下)が発生し作業が一時中断。これに関し、原子力規制委員会の山中伸介委員長は、同日の定例記者会見で、燃料装荷はおよそ13年ぶりとなることから、「機械上のもの、手順上のものもあるだろう」などと、ハード・ソフト面それぞれに起因する軽微なトラブル発生の可能性に言及した上で、今後、「検査の中身については厳正に見ていく」姿勢をあらためて示した。柏崎刈羽7号機は、2007年7月の中越沖地震で停止後、設備の健全性確認および地元の理解を経て、2009年5月に再稼働したものの、2011年3月の東日本大震災を挟み、同年8月以降、停止している。

18 Apr 2024

2318

日本経済団体連合会は4月16日、「日本産業の再飛躍へ ~長期戦略にもとづく産業基盤強化を求める~」とする提言を発表した。提言は冒頭、日本のGDP世界比率に占めるシェア低下、少子高齢化・人口減少などの社会的課題が山積みしていることや、エネルギー資源や食料の海外依存度が高まり対外収支を圧迫している現状を懸念し、「人手不足やエネルギー問題など、先送りできない課題の解決によって、足元の基盤固めを行い、未来志向の挑戦によって積極的な投資を促すことが必要」と強調。今後、産業基盤の強化に向けて、取り組むべき課題と施策を整理した。現在、政府では「新しい資本主義実現会議」などの会議体を通じ、日本産業の目指すべき方向性が議論されているところだが、今回の提言では、エネルギー基本計画も含め、「各分野の短中期的な戦略や計画は策定されているものの、わが国産業全体を見据えた長期的かつ統合的な産業戦略が確立されていない」と指摘。次世代を担う若い人材も含めた産学官による集中的議論を通じ、2040年頃をターゲットとした「産業戦略2040」の策定を求めている。産業基盤強化に向けて、具体的施策を、国内投資促進/法制度・規制デジタルエネルギー国土・地域自由で開かれた国際経済秩序スタートアップ新興/産業の新陳代謝サプライチェーン知的資本人的資本金融資本――の各項目に整理した上で、「世界市場を牽引しているのはデジタル技術」、「デジタル化は電力を消費する」との現状を踏まえ、「S+3Eを満たすエネルギーの供給体制、特に原子力の最大限の活用が不可欠」と強調。国際エネルギー機関(IEA)が1月に公表したレポートから「データセンターの消費電力が2026年までに倍増」との推計値を示し、カーボンニュートラルの観点にも留意し、安価で安定的な電力供給の重要性をあらためて述べている。その上で、民間企業が国内投資を行う際の予見性・限界を懸念し、政府に対して「2030年・40年・50年といった長期的スパンでの見通しを具体的に示すべき」と要望。間もなく検討が本格化する次期エネルギー基本計画については、「半導体・デジタルを始め、各種産業政策との整合性をとった形で策定すべき」としている。原子力発電に関しては、国民・地域による理解醸成、早期再稼働、核燃料サイクルの確立を始め、リプレース・新増設を推進することを強く求めたほか、高速炉・高温ガス炉・核融合など、次世代革新炉の開発・実装についても「官民で大胆に開発資金を投入し、スケジュールを前倒しするなど、抜本的な支援強化が重要」と指摘している。

17 Apr 2024

2001

玄海町議会は17日、原子力対策特別委員会を開き、地層処分施設立地の「文献調査」受け入れを求める地元3団体からの請願書について審議を始めた。請願書は玄海町の旅館組合、飲食業組合、防災対策協議会の3つの団体から提出されていた。「文献調査」は地層処分施設の立地選定の第一段階となる事前調査で、これまでに応募があった北海道の寿都町と神恵内村での調査が2020年11月から開始されている。17日の会合では資源エネルギー庁からエネルギー政策、地層処分の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)から地層処分の安全性や「文献調査」の内容などについての説明が行われ、出席した議員との間で脱炭素をめざすエネルギー政策の現状と課題、また北海道の寿都町と神恵内村で実施中の「文献調査」の進捗状況や地域住民との対話活動、風評問題等をめぐって質疑が行われた。風評被害に関してNUMOは、すでに調査が行われている2町村で現状、風評問題は起こっていないことを説明し、今後も風評被害を招かないように分かりやすく丁寧に理解活動を進めていくとした。同委員会は来週中にも開催を予定しており、請願の紹介議員から趣旨説明を受けたうえで審議を行う。玄海町議会に請願書が提出されたことに関してNUMOは15日、「地層処分について、地域の皆さまに関心をもっていただけることに深く感謝申し上げます。当機構では今後も、玄海町をはじめとする全国の皆さまに地層処分の仕組みや日本の地質環境などについてご理解を深めていただくため、引き続き全国での対話活動に取り組んでまいります」との理事長コメントを発表した。NUMOでは「対話の場」などを通じてオープンな形での理解活動を、2町村はじめ全国で実施している。地層処分の技術・安全性を含む事業内容や文献調査の進捗状況・結果だけでなく、事業が地域の産業に及ぼしうる効果やリスクなども幅広く説明、加えて地域の経済発展ビジョンについても議論するため継続的な対話を進めてきている。寿都町と神恵内村で「文献調査」が開始されたことを受けて、経済産業省は「文献調査段階の評価の考え方」を昨年11月までにとりまとめた。透明性を確保しながら丁寧に議論を進めるという方針のもと、地層処分技術WGを設置して今年2月からNUMOがとりまとめた文献調査報告案の検討に着手している。

17 Apr 2024

2158