総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は10月16日の会合で、核燃料サイクル政策を中心に議論した。5月にエネルギー基本計画の見直しに向けた検討が始まってから、同小委員会は、ほぼ2か月に1回のペースで開かれている。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、「DX・GXの進展による電力使用の増大は、世界的な傾向が見込まれており、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくためには、脱炭素原電の確保が重要」と強調。国内の原子力発電の動きに関しては、「女川2号機、島根2号機の再稼働に、より具体的見通しが見えてきた」と期待を寄せるとともに、海外については、米国におけるTMI1号機の再稼働、その電力をマイクロソフト社に供給する計画など、データセンターとの連携にも言及。その上で、「世界では、原子力のあり方が見直されている」との認識を示した。今回の議事の関連で、久米氏は、8月末に日本原燃が発表した六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の竣工目標変更に関して、国の基本方針である核燃料サイクルの確立をあらためて述べ「竣工は必ず成し遂げねばならない重要課題」と強調し、議論に先鞭をつけた。最近の原子力をめぐる動向と課題・論点について、資源エネルギー庁より整理・説明がなされ、核燃料サイクルの確立に向けては、六ヶ所再処理工場の安全・安定的な長期利用が図られるよう、早期竣工に向けた取組とともに、中長期的課題として、メンテナンス技術の高度化、取替用部品の確保、サプライチェーン・技術の維持、使用済みMOX燃料の再処理技術などを指摘。官民での対応、運転経験で先行するフランスとの協力の重要性をあげた。使用済み燃料の中間貯蔵については、9月26日にリサイクル燃料備蓄センター(むつ市)に、規制上の使用前検査のため、東京電力柏崎刈羽原子力発電所からキャスク1基の搬入が完了している。これに関し、資源エネルギー庁は、7月に行われた青森県・宮下宗一郎知事との面談で受けた要望「中間貯蔵後の使用済み燃料の搬出先の明確化」を踏まえ、今回、「六ヶ所再処理工場を搬出先として想定」し、必要な取組を進めていく考えを示した。事業者からは、電気事業連合会の水田仁・原子力推進・対策部会長、日本原燃の増田尚宏社長が出席し説明。水田部会長は、六ヶ所再処理工場・MOX加工工場の竣工目標変更について、「稼働中のプラントに直ちに影響するものではない」としながらも、経営層への支援強化、技術・マネジメント面で、さらにオールジャパン体制で日本原燃を支援していく姿勢を強調。増田社長は、両工場の審査が遅延してきた原因として、「発電炉と異なり、唯一の施設であり、審査の前例がない。再処理工場は発電炉6~7基分の膨大な設備数。過去の認可を得ている設計を意識し過ぎて、基準適合性を説明する検討が不十分だった」などと省みた。今回、欠席のため、書面提出で意見を述べた杉本達治委員(福井県知事)は、再稼働が進む立地地域として、六ヶ所再処理工場の竣工目標変更に対し、「核燃料サイクルへの不安を生じさせるだけでなく、敷地内の貯蔵プールがひっ迫している全国発電所の安定運転、電力の安定供給に影響しかねない重大な問題」と、懸念を表明。さらに、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、「電力の大消費地を始め、国民的な議論をより深めるべき」とも訴えた。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、再処理工場のサプライチェーン維持、MOX燃料利用計画の着実な実施の必要性を指摘。これまでの新規建設に向けた事業環境整備に係る議論も振り返り、次期エネルギー基本計画の検討を行う同調査会基本政策分科会との連携を求めた。〈発言内容は こちら〉

18 Oct 2024

2244

関西電力の、高浜発電所1号機(PWR、82.6万kWe)が10月16日、高経年化技術評価に関する保安規定の変更を、原子力規制委員会から認可された。1974年に運転を開始した同機は、国内で最も長く運転する原子力発電所だが、今回認可されたことで、国内初の50年超運転(11月14日)に向かうこととなった。同機は現行制度に基づき、すでに最長60年まで運転可能な認可を得ているが、30年を超えて運転する場合、事業者は10年ごとに安全上重要な機器や構造物の劣化を考慮した管理方針を定め、認可を受ける必要がある。また、2025年6月には、60年超の運転を可能とする改正原子炉等規制法を含む「GX脱炭素電源法」が施行されるため、同1号機は新制度に基づき、改めて60年までの運転について認可を受けなければならない。

17 Oct 2024

2309

企業と学生との採用就職活動支援と原子力産業への理解向上を目的とする「原子力産業セミナー2026」(主催=日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月14日、都立産業貿易センター(東京都港区)で開催された。主に2026年に卒業予定の大学・大学院生・高専生が対象。同セミナーは10月5日に、大阪市内でも開催されている。出展企業・機関数は両会場で延べ89ブース(東京会場46ブース、大阪会場43ブース)と、2006年度の初回開催以降で最多。また、来場者数は、計433名(東京会場223名、大阪会場が210名)だった。今回、両会場ともに初出展した非破壊検査は、原子力に限らず、高経年化が進む社会インフラの健全性確保を支える「縁の下の力持ち」的な企業だ。同社の担当者は、これまで蓄積してきた技術力やそのニーズに関して「知らない学生が圧倒的に多い。もっと目を向けて欲しい」と訴え、幅広い分野の学生らからの関心に期待を寄せた。同社の技術は今年開業60年を迎える東海道新幹線のレール探傷にも係わっている。その上で「こういった仕事がある、技術基盤があるということをよく知ってもらいたい」と、初参加に際しての意気込みを話した。東京電力ホールディングスの担当者は、「自立心、情熱、多様性を持ち合わせている」人物像を標榜。「研修制度も充実させている」と話し、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働が注目されるところ、社会人としての基本的なスキル、現場見学の他、部門ごとにスキルアップを図るよう努めているという。行政機関として近年、毎回参加している原子力規制庁の担当者は、官庁訪問など、採用に向けた努力の一方で、国家公務員全般を通じ「定員割れが生じている」と、人材確保の厳しさを強調。ブースでは今回も、頻繁に説明時間を設けており、新卒に限らず、経験者採用にも力を入れている状況だ。キャリアパスの観点から、入庁後は、通常業務を離れてスキルアップを図る研修システムの充実化も図っているという。同セミナーに初回より参加している原子力発電環境整備機構(NUMO)の担当者は、学生の感触として、地層処分に関し「初めて聞く」という人が多いと話す。北海道の寿都町・神恵内村では、処分地選定に向けた文献調査が進められるなど、進展がみられているが、地域の信頼を得られるよう、「プロフェッショナルの意識」を持つ人材に期待。長期にわたる処分事業の理解に向け、NUMOでは、若手タレントを起用したコンテンツの公開にも力を入れており、今後も次世代層への啓発に向け、地域でのイベント開催や出前授業も積極的に行っていくとの姿勢を示した。10月に日立造船から社名変更したカナデビア(株)は、新たなブランドコンセプト「技術の力で、人類と自然の調和に挑む」というマインドを強調。新社名は、「カナデ」(奏でる)と「ビア」(VIA・道)を合わせた造語に由来。原子力関連では、主に海外向けの使用済み燃料輸送・貯蔵容器製造などを手掛けているが、幅広く環境保全の面で企業価値向上に努めており、今回は主に工学系の学生から関心を集めているという。今回、同セミナーの来場者数は前年度より微増となったが、系列企業の各ブースを回り熱心に説明を聞く理系学生グループや、核融合や小型モジュール炉(SMR)に関して質問が交わされるブースもあり、原子力産業に対して熱意のある学生らの姿が多く見られた。

15 Oct 2024

2521

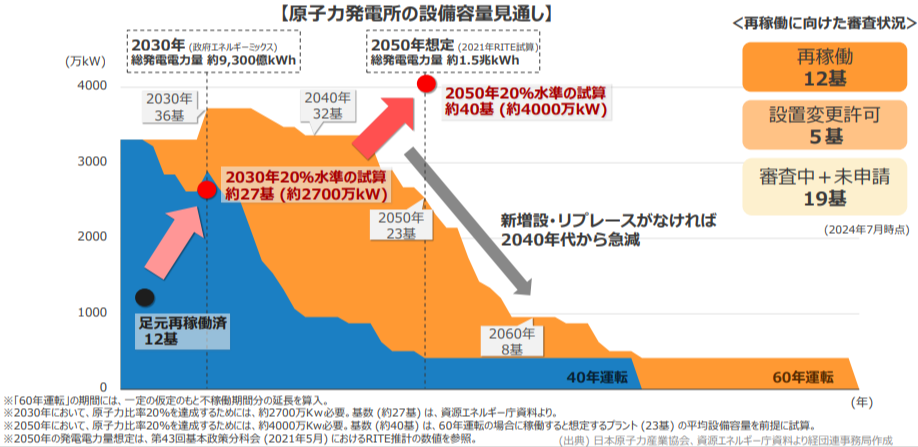

日本経済団体連合会は10月11日、エネルギー基本計画見直しに向けた提言「国民生活・経済成長を支えるエネルギー政策の確立を求める」を発表した。提言の検討に当たっては、エネルギー政策に関心の高い会員企業167社から回答を得た「電力問題に関するアンケート」(7月19日~8月8日に実施)を参照。同アンケート調査結果についても、合わせて公表している。提言ではまず、現行の第6次エネルギー基本計画策定(2021年10月)後の状況変化について整理。2022年に始まったロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化など、国際情勢の不安定化に伴うエネルギー安全保障の重要性の高まりに加え、「将来の電力需要の大幅な拡大見通し」をあげた。実際、アンケート調査結果では、今後5~15年後の電力使用量の見通しについて、約5割の企業が「増加する」と回答。増加見通しの理由(複数回答可)は、「国内事業の拡大」(75.3%)、「GXに向けた技術転換・電化の推進」(40.7%)、「デジタル・生成AI活用の拡大」(23.5%)、「データセンター等の大規模需要設備の設置」(9.9%)の順に多かった。その上で、エネルギー政策の大原則として、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)のバランスの重要性をあらためて強調。わが国の特性を踏まえたエネルギーベストミックスとして、「再生可能エネルギーの主力電源化」、「原子力・核エネルギーの最大限の活用」、「トランジション期の火力の活用」(非効率石炭火力のフェードアウトや高効率LNG火力への転換など)を提言している。その中で、「原子力・核エネルギーの最大限の活用」については、既設設備の最大限の活用を始め、2040年以降の設備容量の見通しから、革新軽水炉の建設を早急に具体化すべきと強調。さらに、「巨額の初期投資や超長期の事業期間のため、原子力事業には大きなリスクが伴う」ことを指摘し、事業環境の整備に関して、他国の事例も参考に「実効性ある制度的措置を講じるべき」とも述べている。アンケート調査結果によると、将来の原子力発電の方向性として、「継続的に活用する観点から、再稼働に加えリプレース・新増設も進める」との回答が最も多く68.4%、次いで「原子力発電の活用を止めていく観点から、再稼働にとどめ、リプレース・新増設は行わない」が17.4%、「原子力発電の活用を今すぐ削減する観点から再稼働しない」が1.3%となっている。再稼働やリプレース・新増設を支持する理由(複数回答可)としては、「カーボンニュートラルへの貢献」(88.6%)、「電力の安定供給」(81.0%)、「エネルギー自給率向上・資源輸入抑制」(55.2%)、「電力コスト低減」(54.3%)の順に多かった。なお、関西経済連合会も10月10日に、エネルギー基本計画見直しに向けた意見書を発表。「S+3E」の維持を大原則に、「原子力発電を安定的なゼロエミッションの主力電源に位置付け、活用拡大に向けた道筋を明示すべき」ことなど、6項目の提言をあげている。

11 Oct 2024

2644

ムロオシステムズはこのほど、ドイツのエンジニアリング企業である NUKEM Technologies Engineering Services GmbH(NUKEM社)の主要資産を正式に取得し、買収手続きを完了した。ムロオシステムズは、2006年に設立された物流ソリューションを中心とするニッチな提案にも強みを持つ新進気鋭企業。現在、電子決済やアパレル流通など、幅広く手掛けており、中国、香港、カザフスタンにも拠点を構えている。〈ムロオシステムズ発表資料は こちら〉同社は5月29日に買収契約を締結し、必要な承認手続きを経た後、9月9日にドイツ政府から認可を取得し全手続きを完了。NUKEM社は、1960年に設立され、放射性廃棄物管理、使用済み燃料管理、廃止措置など、世界的に高い評価を得ており、ドイツで最初の商業用原子力発電所の廃炉を成功させ、現在も5基の廃炉プロジェクトを実施している。ムロオシステムズでは、今回の原子力分野における事業展開を契機に、新たなR&Dセンターを福島県浜通り地域に設立するほか、日本の原子力技術の海外展開を視野に入れた研究開発を推進していく考え。東日本大震災被災地における新産業創出にも貢献することとなりそうだ。同社執行役員の二宮暢昭氏は、NUKEM社の有する技術力に関し、「同社のIT技術を組み合わせることで、新たなシナジーを創出し、次世代エネルギー開発において競争力を高めていく。今後は、欧州での事業基盤を強化し、アジア市場での展開も積極的に進めていく」と、意欲を示した。

10 Oct 2024

9424

東京電力は10月9日、東京都千代田区の本社本館にて、福島県産品・宮城県産品を中心に取り扱う社員向け販売会「復興大バザール」を開催した。今回で91回目を数える同販売会は、「三陸・常磐もの」の魅力を発信する人気イベントで、定期的に年4回実施している。農産品、水産加工品、菓子、酒類など、200以上の商品を取り揃えたほか、福島の伝統工芸品である「だるま」のおみくじガチャや、福島ご当地の人気キャラクターグッズが当たる抽選会も行われ、会場は11時オープンと同時に多くの東電社員とその関係者が訪れ、僅か3時間半で約730名が詰めかけ、完売した。同社は2013年3月より、福島県産品を扱う社内販売会をスタートさせ、被災地である福島の復興の後押しを進めてきた。2年前より宮城県産品を扱い、また、社員食堂のメニューなどとも連動しこれまで継続してきている。昨年開始されたALPS処理水の海洋放出以降、これまでに禁輸措置の影響を受けているホタテやホヤなど水産物の支援にも取り組んできている。三陸・常磐ものの鮮魚は、東京豊洲市場での評価が高く人気がある。なお、10月1日から11月4日まで、三陸常磐ものネットワークによる、三陸常磐ウィークスと銘打って、応援キャンペーンが開催されている。このネットワークには、1200もの企業、団体等が会員となり、三陸常磐ものを支え、盛り上げている。この機会に食卓に並べてみてはいかがだろうか。

10 Oct 2024

1971

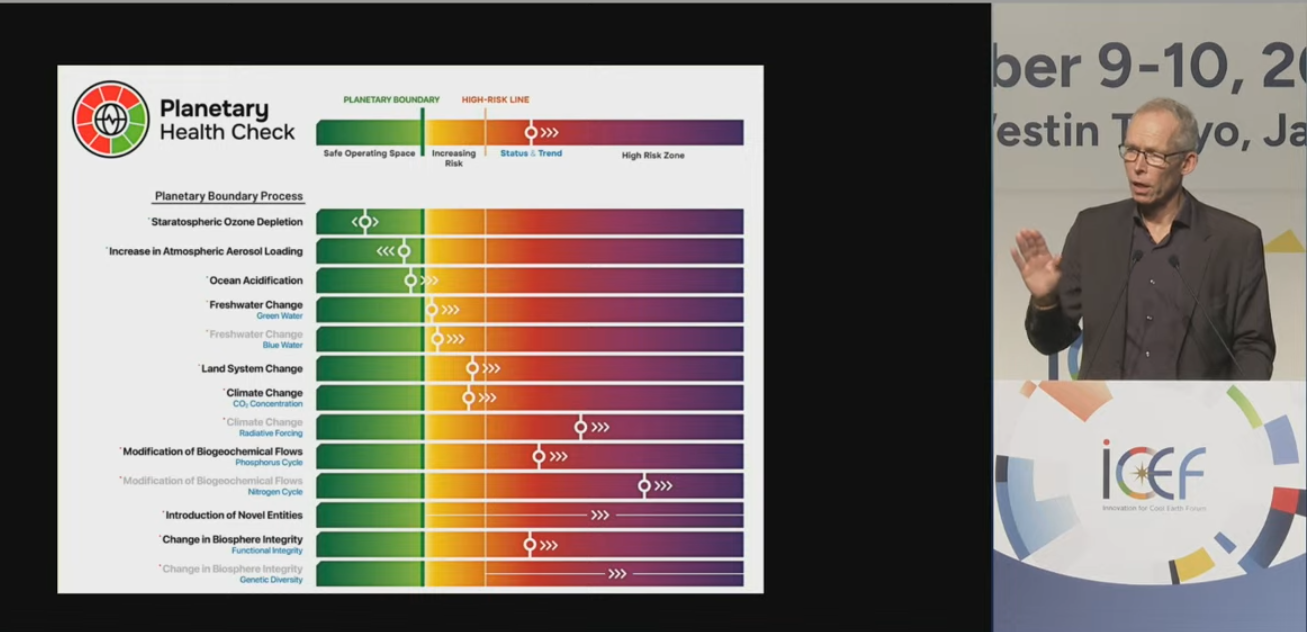

技術イノベーションによる気候変動対策について世界の産学官のリーダーが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男氏〈元IEA事務局長〉)の年次総会が10月9日、都内のホテルで開幕した。ICEFは故安倍晋三元首相の提唱により始まり、今回の年次総会は2014年の初開催から数え11回目を迎える。年次総会では、水素の利活用や原子力エネルギーの未来などを取り上げる技術セッション、ロードマップ策定にも資するスペシャルセッション「人工知能(AI)と気候変動緩和」を設定。2日間にわたる議論を通じ、ステートメントを取りまとめる。開会式では、日本政府を代表し、岩田和親経済産業副大臣が挨拶。岩田副大臣は、「気候変動は全世界がともに取り組むべき喫緊の課題」との認識をあらためて示した上で、2050年カーボンニュートラルの目標達成に向けて、「2030年に向けたGXの加速がカギ」と強調。産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討する経産省内の体制整備も踏まえ、旧岸田内閣が示した2040年を標榜する「GX2040」については、これまでの方針通り「年末を目途に取りまとめていく」ことを明言した。ICEF年次総会は毎年、約80か国・地域から1,000名超が参集する会合で、今回は、エネルギー・環境関連の国際会議を都内中心に集中開催する「東京GXウィーク」(10月6~15日)に合わせたもの。岩田副大臣は、「世界中から様々なバックグラウンドを持つ識者らが集う知のプラットフォーム。多様化はイノベーションの源泉」とも述べ、精力的な議論を期待した。今回のICEF年次総会のテーマは「プラネタリー・バウンダリーをグリーン・イノベーションでより良く生きる」。最初のキーノートセッションでは、人類が生存できる安全な活動領域とその境界を定義する概念として「プラネタリー・バウンダリー」を提唱したヨハン・F・ロックストローム氏(ポツダム気候影響研究所所長)が登壇。IPCC報告書などを踏まえ、世界の平均気温上昇の加速化を危惧。同氏は、地球の「健康診断」として評価を行った9つの定量的指標のうち、6項目が既に「限界指標」を越えていることを図示し、「人類が今後も反映していくにはイノベーションが必要だ」などと述べ、議論に先鞭をつけた。

09 Oct 2024

1661

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は10月8日、電力システム改革が直面する課題や最近のエネルギーをめぐる国際情勢などを踏まえ議論した。同分科会は、5月よりエネルギー基本計画改定に向けた検討を開始しており、今回で10回目の会合開催となる。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、今回のテーマに関連し「こうした議論をしている間にも大きな変化が生まれている」と、絶え間ない世界の潮流変化を強調。一例として、9月にマリオ・ドラギ氏(前欧州中央銀行〈ECB〉総裁・前イタリア首相)が、EUの産業競争力強化に向け公表した「The future of European competitiveness」(通称、ドラギレポート)の他、同月の米国コンステレーション社によるスリーマイルアイランド原子力発電所1号機の再稼働と、その全発電量を20年間にわたりマイクロソフト社に供給する計画発表などを紹介し、「欧米に見られる脱炭素化の大きな動きだ」と指摘した。エネルギー価格の関連で、「ドラギレポート」は、「高いエネルギーコストが欧州企業の成長の障害」と危惧し、送電網ネットワークへの投資促進、中長期的な小型モジュール炉(SMR)のサプライチェーン構築などを提言している。これらに対し、村瀬長官は、「現実を踏まえた政策の方向転換の現れ」との認識を示した上で、「世界の動きをタイムリーに把握して、わが国としても戦略的な方針を取りまとめていきたい」と、引き続き委員らによる活発な議論に期待した。今回の基本政策分科会会合は、10月1日の石破内閣発足後、初となった。4日に石破茂首相は国会での所信表明演説の中で「安全を大前提とした原子力の利活用」を明言している。これに関連し、杉本達治委員(福井県知事)は、立地地域の立場から、「既設炉、革新炉を問わずに、事業者が安全対策を十分に行えるよう、国が事業環境整備を行うことが重要。原子力の必要規模・開発の道筋など、原子力の将来像をより明確にする」ことをあらためて要望。さらに、核燃料サイクル政策に関しては、六ヶ所再処理工場竣工の停滞を懸念し、「さらなる延期はない」よう事業者に対する指導強化を求めた。資源エネルギー庁は、9月の国連総会サイドイベント「原子力を3倍にするためのファイナンス」会合における世界の主要金融機関14社が原子力への支持を表明したことも紹介。同調査会の原子力小委員会委員長も務める黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、脱炭素電源それぞれのメリット・デメリットを認識した上で、原子力発電のビジネス化に関し、「リードタイム・総事業期間が長いことに尽きる。最初に大規模な投資を図り、安定的に長く利用するもの」と、その特徴を説明。その上で、「事業の予見性が重要」と述べ、民間による投資の限界に言及しつつ、国による関与の必要性を指摘した。なお、隅分科会長らは9月20日に福島第一原子力発電所を訪問。視察結果報告がなされ、委員からは、2号機燃料デブリの試験的取り出しの停滞に関し、新たな技術導入に際し、失敗経験を活かしていくことの重要性も述べられた。また、英国の石炭火力発電が9月末にすべて運転終了となった報道に触れた上で、日本の脱炭素電源推進に資するよう示唆する声もあった。 結びに、隅分科会長は、「脱炭素化と産業競争力を両立させる現実的な政策」の必要性をあらためて強調。今後、具体的な制度設計が図られるよう、次期エネルギー基本計画に「しっかりと方針を盛り込んでいく」考えを述べた。

08 Oct 2024

2256

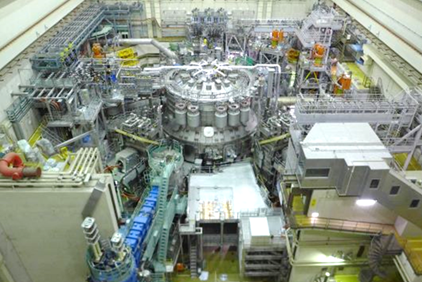

量子科学技術研究開発機構(QST)は10月4日、那珂フュージョン科学技術研究所の核融合トカマク実験装置「JT-60SA」(茨城県那珂市)が、「世界最大のトカマク装置」として、ギネス記録に認定されたと発表した。〈QST発表資料は こちら〉「JT-60SA」は、ITER計画を補完・支援する幅広いアプローチ活動(BA)の一つとして、QSTが欧州の核融合研究機関「フュージョン・フォー・エナジー」とともに進めてきたトカマク型超伝導プラズマ実験装置。2007年に、従前の「JT-60」を改修する形で建設が開始。2013年より組立が始まり、2019年には心臓部となる「中心ソレノイドコイル」の据付けが行われた。昨秋の2023年10月23日に、初プラズマ生成に成功。日本国内では、「JT-60」が停止した2008年以来、15年ぶりのトカマク型装置の稼働となった。トカマク型核融合は、ドーナツ状の磁気のかごを作り、その中にプラズマを閉じ込める核融合エネルギー利用の一方式。今回、「JT-60SA」によるプラズマ体積160㎥の達成が、これまで最大であった他のトカマク装置による同100㎥の記録を超えたことが確認され、2024年9月4日にギネス記録の更新が認定されたもの。10月19日には「ギネス世界記録認定式」がQST那珂フュージョン科学技術研究所で執り行われる予定。QSTでは、「より大きなプラズマを扱うITERや原型炉に向けた制御法の開発につながる」と、期待を寄せている。なお、国内の原子力関連施設のギネス記録認定はこれまでに、「世界最大の出力をもつ原子力発電所」として、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所(1~7号機の合計で821.2万kW)がある。

07 Oct 2024

7370

石破茂首相が10月4日、国会で所信表明演説を行った。「すべての人に安心と安全を」の大方針のもと、1日の内閣発足時に掲げた「日本を守る」、「国民を守る」、「地方を守る」、「若者・女性の機会を守る」の4基本方針に加え、第一に、政治とカネの問題に鑑み「ルールを守る」ことを標榜。政治家に対する国民の信頼回復に向けて、「政治家のための政治ではない、国民のための政治」を実現していく姿勢をあらためて示した。「国民を守る」ことの関連では、食品やエネルギーなど、昨今の物価高を懸念。「物価上昇を上回る賃金上昇」、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」の実現に向け、経済対策を早急に策定することを明言。当面の対応として、エネルギーコスト上昇に強い社会の実現、地方創生施策の展開の他、元旦に発生した能登半島地震の復旧・復興、防災・減災にも取り組み、「誰も取り残さない社会の実現を」を目指すことを強調した。石破首相は、2015~16年に内閣府地方創生担当相を務めたことがある。その中で、エネルギー政策に関しては、AI時代の電力需要の激増も踏まえつつ、脱炭素化を進めながら、エネルギー自給率を抜本的に高めるため、省エネルギーを徹底し、安全を大前提とした原子力発電の利活用、国内資源の探査と実用化と併せ、わが国が高い潜在力を持つ地熱など、再生可能エネルギーの最適なエネルギーミックスを実現し、「日本経済をエネルギー制約から守り抜く」と強調。それに向け、前岸田内閣下で進められてきたGX(グリーントランスフォーメーション)の取組を加速させることを明言した。防災に関しては、熊本地震、能登半島地震とともに、その被災地に追い打ちをかけた豪雨被害などに鑑み、日本が世界有数の災害発生国であることを認識した上で、「人命最優先の防災立国」を確立することを標榜。まずは、内閣府(防災担当)の予算・人員の強化を図った上で、今後、専任の担当閣僚を置き防災・減災を一元的に所管する「防災庁」の設置に向け準備を進めるとした。また、東日本大震災に関しては、「福島の復興なくして、東北の復興なし。東北の復興なくして、日本の再生はない」との姿勢をあらためて示し、一部の国・地域による日本産水産物の輸入停止への「即時撤廃」を求める対応、輸出先の開拓などを推し進め、水産業のさらなる発展に努めていくとした。演説の結びに、石破首相は、「納得と共感の政治」として、自身が政治家を志す原点となった元大蔵相・渡辺美智雄氏の言葉「政治家の仕事は勇気と真心をもって真実を語ること」を紹介。約40年前の当時を振り返り、「もっとお互いを思いやる社会だった。皆に笑顔があった。いつの間にか、日本はお互いが足を引っ張ったり悪口を言い合ったりするような社会になってしまった」と述べ、「もう一度すべての国民に笑顔を取り戻したい」などと、抱負を語った。所信表明演説に対する各党・会派による代表質問は7日より行われる予定。

04 Oct 2024

3937

10月1日午後の臨時国会での首班指名を受け、同日、石破内閣が発足。経済産業相には武藤容治氏(衆議院議員)、文部科学相にはあべ俊子氏(同)、内閣府科学技術政策担当相には城内実氏(同)が就任した。武藤経産相は同2日の閣議後、初の記者会見に臨み、石破首相からの指示として、福島第一原子力発電所の廃炉を含め、福島復興を国民への説明責任として進める「経済あっての財政」との考え方に立ちデフレ脱却を最優先とし、賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現する電力需要の増加や脱炭素化への対応を含め、エネルギー・GX政策を推進する2025年に開催される大阪・関西万博の取組を進める――ことをあげ、政策推進に全力を尽くす姿勢を強調。2017~18年に経済産業副大臣を務めた経験を持つ武藤経産相は、エネルギーセキュリティの重要性にあらためて言及。まず、柏崎刈羽原子力発電所の現状に関し、「東京電力に対する不安の声がまだある」、「安心・安全に向けた同社の取組に対する地元の理解が進んでいない」のも事実としながらも、東日本における電力需給の脆弱性、電気料金の東西格差、脱炭素電源による電力供給の必要性に立ち、「再稼働に向けて、関係閣僚とも緊密に連携し、政府を挙げて取り組んでいく」との姿勢を示した。将来の新増設についても、AIの進展やデータセンターの増設に伴う電力需要増加の見込みから、具体的なエネルギーミックスの中で検討していく考えを述べ、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関しては「地域の声に向き合い、国が前面に立って取り組んでいく」と明言した。

02 Oct 2024

2846

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月27日、定例の記者会見を行い質疑に応じた。増井理事長はまず、8月20日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会における発言内容について紹介。6月の理事長就任後、専門委員として初の出席となった同日の小委員会会合では、国内における原子力発電所の新規建設の重要性をあらためて述べた上で、それに向けて、「資金調達・回収」と「革新炉の規制基準」の面で課題を指摘している。これに関して、記者から、将来の革新炉における規制整備に向け、産業界からの「仕掛け」を図る必要性について問われたのに対し、増井理事長は、原子力規制委員会の意見交換会(事業者の原子力担当によるCNO会議)で、原子力エネルギー協議会(ATENA)との議論が始まっていることを説明。実際、CNO会議では、3月の会合を皮切りに、ATENAが説明を行っており、最近の9月12日の会合では、三菱重工業が開発に取り組む革新軽水炉「SRZ-1200」を例に、「規制の予見性が十分でないと考える事項」に関し論点が提示されるなど、進展がみられている。また、増井理事長は、9月16~20日に開催されたIAEA通常総会に出席したことを説明。ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長、日本政府代表の原子力委員会・上坂充委員長らのスピーチについて紹介したほか、会期中に行われた「日本の最先端の原子力技術」をテーマとする日本ブースの展示に660名が来場し「盛況であった」と評価した。さらに、増井理事長は、IAEA総会に続いて出席したOECD/NEAよる第2回「新しい原子力へのロードマップ」会議における産業界共同声明の発表を紹介。その中で産業界として政府に行動を求めた8つの分野に関し、「資金調達、サプライチェーン、人材育成、規制、などが幅広くカバーされているという印象を持った」との所感を述べた。

30 Sep 2024

1972

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は9月26日の会合で、「日本若者協議会」など、6団体からのヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉同調査会は、次期エネルギー基本計画策定に向け、5月より検討を開始。これまでに委員からは、次世代を担う若手との議論を求める声も寄せられていた。今回、その9回目となる会合に際し、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、「様々な観点から議論を深めていきたい」と、広範なステークホルダーによる意見の聴取をいとわない姿勢を強調。オンライン参加の団体もあり、非常に限られた時間枠でプレゼン・質疑が行われた。2015年に若者有志で発足し、気候変動・エネルギー分野の公開勉強会や政府関係者との意見交換を行っている「日本若者協議会」の冨永徹平氏は、「その時々の若者が、社会に信頼感を持って働きかけを行い、それを柔軟に政治が受け入れる姿勢をつくっていきたい」と、継続的に次世代層の意見を取り込んでいく必要性を強調。また、高校生から大学院生までのメンバーで構成され、例年COPの日本パビリオンにも登壇している「Climate Youth Japan」の加藤弘人氏らは、経済的観点や環境影響などから原子力発電の将来性に疑問を呈し、エネルギー政策の基本原則「S+3E」に長期的視点を加えた「SLEEE視点」を提唱した。また、1934年結成の日本最古とされる日米協力の学生団体「日米学生会議」代表の富澤新太郎氏らは、環境経済やエネルギー安全保障の分野における交流について紹介。日米間相互の合宿研修などを通じて得られた視点として、「わが国は、資源小国だがエネルギー大国として存在することは可能だ」と強調。次期エネルギー基本計画の検討に向けて、「エネルギー産業を成長産業として戦略的に育成」、「複数シナリオを用意して柔軟に目標を設定」と提言した。さらに、原子力発電に関しては、「マクロ的な再拡大期を迎えている」との認識を示す一方、「福島第一原子力発電所事故を受けた『原発は是か非か』という二項対立のムードが払拭されておらず、未だに内向きだ」と懸念。大学における原子力人材育成の課題にも言及した上、産学官の強力な連携を通じ「日の丸原子力産業」を成長させる必要性を訴えた。この他、米国にも拠点を持つ核融合エネルギーのベンチャー「EX-Fusion」はレーザー核融合の開発ロードマップについて紹介。早期の発電実証に向け、規制を整備する必要性を述べるとともに、開発の過程で得られる要素技術が材料加工、宇宙探査、海水淡水化など、他分野に波及する可能性を強調。「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」は、再生可能エネルギーの電源構成比率に関し、現行エネルギー基本計画の36~38%を、洋上風力・太陽光発電の大幅な増加で「2035年に60%到達は可能」と提言。大阪ガス発のベンチャー「SPACE COOL」は、光学フィルムを用いた放射冷却技術などを紹介し、「即効性の高い省エネ」に投資する必要性を訴えた。ヒアリングを受け、隅分科会長は、「徹底的に省エネを進めていかなければならないし、再エネをさらに拡大していくのもその通りだが、どこまでコスト合理的に増やせるのか。また、原子力を含む脱炭素電源をどこまで長期的に増やしていけるのか。今後、『現実解』を追及していきたい」と、さらに分析を深めていく方向性を示した。

27 Sep 2024

1922

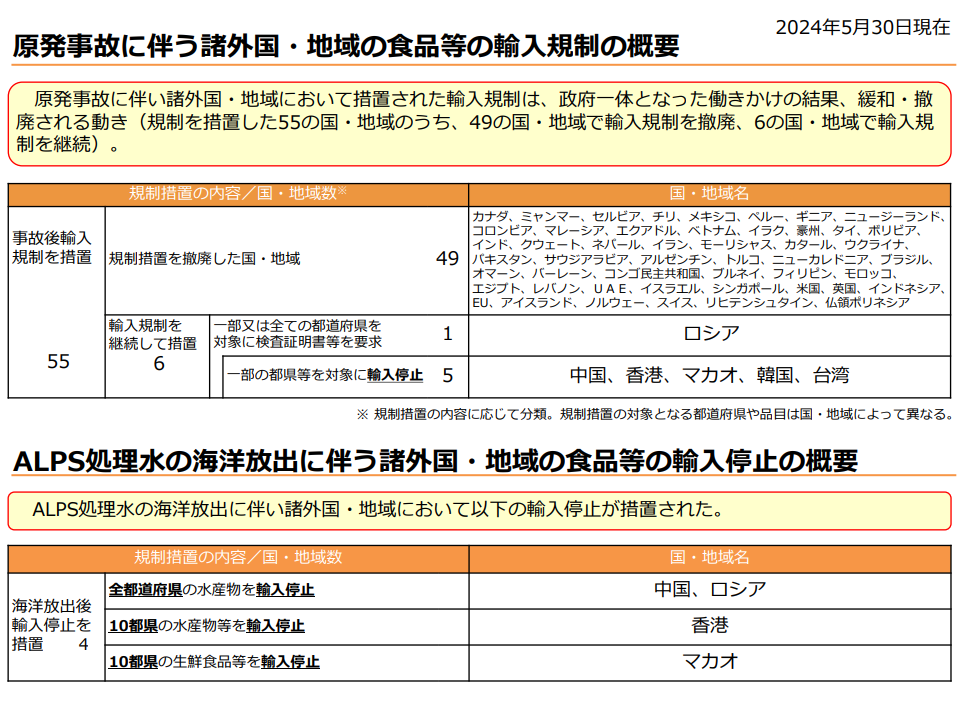

福島第一原子力発電所のALPS処理水海洋放出開始に伴い、現在も続く中国による日本産水産物の輸入規制が緩和される方向で動き出した。岸田文雄首相は9月20日、IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長と電話会談。会談後、記者会見を行った岸田首相は、「IAEAの現行のモニタリングが拡充され、その中で、中国を含む3か国の専門家による採水等のサンプリングや、分析機関間の比較が実施されることで一致した」と説明。加えて、これまでの日中政府間における事務レベルの協議に関して言及し、「中国側は、日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手し、基準に合致した日本産水産物の輸入が着実に回復されることとなった」と述べた。今後の具体的道筋については明らかされていないが、駐日中国大使館に対するこれまでの度重なる説明や情報発信に加え、今回の追加的なモニタリング実施計画も踏まえ、両国間が共通認識に至ったものとしている。福島第一原子力発電所事故後、諸外国・地域で設定された輸入規制は49の国・地域(EUは一つとしてカウント)で既に撤廃。その一方で、ロシア、中国、香港、マカオ、韓国、台湾では、検査証明書の要求も含め、輸入規制が継続している。岸田首相は、会見の中で、日本産食品などに係る科学的根拠に基づかない輸入規制の「即時撤廃」を求めていく姿勢をあらためて強調。今回の中国側による動きに関して、「追加的なモニタリングの実施を踏まえ、当然、日本産水産物の輸入が着実に回復されるもの」と、期待を寄せた。ALPS処理水の海洋放出は、2023年8月に開始し、約1年が経過。IAEAは、日本政府との間で署名された「ALPS処理水の取扱いの安全面のレビューに関する付託事項」(2021年7月)に基づき、海洋放出開始以前から、これまで安全性レビューミッションを日本に派遣してきた。2024年4月には、海洋放出開始後、2回目となるミッションとして、IAEA職員の他、国際専門家9名(アルゼンチン、英国、オーストラリア、韓国、中国、フランス、ベトナム、米国、ロシア)で構成するタスクフォースが訪日。その結果、「関連する国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されなかった」とする報告書を公表している。坂本哲志農林水産相は9月24日の閣議後記者会見で、まず北陸・東北地方の大雨被害に万全の対応を図ることをあげた上、同25~30日にイタリア・シラクーザで開催されるG7農業相会合への出席について言及。世界の食料安全保障の確保を参加国に対し呼びかける姿勢を示すとともに、日本産食品の輸出先多角化に向け、「日系のみならず現地系スーパーやレストラン、新興国、地方都市等の新たな市場開拓が重要」と強調した。坂本農水相は8月にも、香港で開催されたアジア最大級の食の見本市「Food Expo PRO 2024」を訪れ、日本産食品の輸出拡大に向けてトップセールスに臨んでいる。

24 Sep 2024

3924

原子力規制委員会委員の任期満了に伴う交替として、カナダ・マクマスター大学教授の長﨑晋也氏、名古屋大学名誉教授の山岡耕春氏が9月19日付で就任した。任期は5年間。同日、行われた同委臨時会議で、山中伸介委員長の不在時などの際、その職務を代行する委員長代理として、伴信彦委員が指名された。新任委員の審査会合などにおける担務は、長﨑委員が核燃料施設・研究炉、バックエンド関係、福島第一原子力発電所廃炉他、山岡委員が自然ハザード(地震・津波など)関係と、それぞれ退任する田中知委員、石渡明委員を引き継ぐ。新体制のスタートに際し、山中委員長は、原子力規制委員会の組織理念の筆頭に掲げられる「独立した意思決定」の重要性をあらためて強調。その上で、委員らに対し「議事については、是非積極的・活発に発言して欲しい」、「重要な案件を取り扱う場合は、必要に応じ委員全員に賛否・意見を問うので、それぞれの見解を明確に示してもらいたい」と求めた。同委では、5か年の中期目標を策定してきており、現行の「第2期中期目標」は年度内にその対象期間を終了する。山中委員長は、次期中期目標の検討に向け、2025年2月頃の策定を目指し、議論を本格化させる考えを示した。臨時会議終了後、就任会見に臨んだ長﨑委員は「これまで培ってきた経験と知識を常にアップデートしながら、法と科学と技術のエビデンスに基づき、職務を全うしていきたい」と、山岡委員は「科学においては『正直である』、自然に対しては『誠実に向き合う』ことを信条に据え、原子力の規制に精一杯取り組んでいきたい」と、それぞれ科学的・技術的見地に立脚して責務を果たす姿勢を強調。長﨑委員は、東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授、同院工学系研究科教授を経て、12年間にわたりカナダに在住した経験を持つ。北米の原子力規制行政との違いや改善点に関して問われたのに対し、「カナダ原子力安全委員会(CNSC)、米国原子力規制委員会(NRC)とも比較して、規制のプロセス・内容についてはまったく遜色ない」との見方を示した。同委員は、上杉鷹山の名言「なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のなさぬなりけり」を座右の銘としているという。原子力規制委員会には、現状に慢心せず「海外の規制機関を引っ張っていくくらいの組織を目指していくべきだ」と、熱く抱負を語った。山岡委員は、臨時会議で「地球の内部、地下のことは目に見えない。大変な問題を扱うことになる。慎重に何よりも科学的であることを大事にしていきたい」と発言。会見の場でも、昨今の能登半島地震発生、南海トラフ地震臨時情報などに鑑み、「地震に関する知見は日々新しくなるので、立ち止まらずに考えていきたい」と、予断を持たずに審査に当たる姿勢を示した。また、2023年に発生したトルコ・シリア地震を例に、「最近は良質なデータが得られるようになった」として、海外の知見を積極的に取り入れるとともに、現地を実際に見ることの重要性を強調。新規制基準適合性審査が進行中の北海道電力泊発電所にも近く視察に訪れる見通しだ。同委員は、趣味について問われたのに対し、「最近は植物観察にはまっている」と答えた。なお、退任する田中委員、石渡委員は、それぞれ2期10年にわたり委員を務めた。18日に記者会見に臨んだ石渡委員は「色々な新しい分野の勉強の期間でもあった」と振り返り、また、田中委員は「今後どういうふうにして、地層処分関係のルールをつくっていくのか、まだこれからスタートのところだ」と、今後の原子力規制における課題に言及した。

20 Sep 2024

3504

福島第一原子力発電所事故に伴う除去土壌の再生利用、減容化技術、最終処分について検討する環境省の3ワーキンググループ・チームは9月17日、合同会合を行い、環境再生の取組について審議した。〈配布資料は こちら〉今回の合同会合に先立ち10日、環境省は、IAEAより除去土壌の再生利用などに関し専門家会合が取りまとめた最終報告書を受領。同報告書は、技術的・社会的観点から日本の取組に対し助言を行うもので、「これまで環境省が実施してきた取組や活動はIAEAの安全基準に合致している」と、評価している。福島県内で発生した除去土壌については、中間貯蔵施設(大熊町・双葉町)に一時保管中。中間貯蔵後30年以内(2045年3月まで)に県外で最終処分を完了するため、必要な措置を講ずることが放射性物質汚染対処特別措置法で規定されている。福島県外の除去土壌についても、現在、仮置場などに保管されており、県内外で発生する除去土壌の処理を安全に進めるため、今回の合同会合では、再生利用の基準案が示された。周辺住民や工事作業者の「年間追加被ばく線量が1mSv/年を超えない」よう、再生資材化した除去土壌を行うとしている。福島県内で発生する除去土壌の保管量は約1,300万㎥(東京ドームの約11杯分に相当)。県外最終処分量を低減するため、環境省では、福島県出身のタレントで「福島環境・未来アンバサダー」を務めるなすびさんを起用した特設サイトや、国内各地での「対話フォーラム」などを通じ、除去土壌の再生利用に向け理解活動に努めている。既に、技術開発公募を通じ、実証事業も行われており、例えば、福島県飯舘村の長泥地区では、農業利用として、直接、食に供さない花きの試験栽培(再生資材で盛土した上に覆土することで農用地を造成)が行われている。今回、示された再生利用の基準案は、こうした実証事業で得られた知見を踏まえたものだ。なお、これまでも福島第一原子力発電所事故後の風評などをめぐり、多くの意見を述べてきた三菱総合研究所はこのほど、中間貯蔵施設に一時貯蔵される除去土壌に関し、「2024年度は最終処分の具体化への重要な目標年」との認識に立ち、提言を発表。社会的合意形成に向け、最低限必要な事項として、「最終処分に向けた取組の全体像を示すこと」、「物量・安全性などを定量的に示すこと」、「意思決定のプロセスを示すこと」をあげ、対応のあり方を考察している。

19 Sep 2024

2676

8月14日に岸田文雄首相が退陣を表明した。次期政権については、あくまで国会による首班指名後となるが、9月27日に投開票が行われる予定の自由民主党総裁選挙に注目が集まっている。14日には、日本記者クラブ主催で、その立候補者9名による討論会が行われた。冒頭、各候補者はそれぞれ、高市早苗氏「経済成長」、小林鷹之氏「世界をリードする国へ」、林芳正氏「実感できる経済再生」、小泉進次郎氏「政治改革」、上川陽子氏「誰一人取り残さない日本の新しい景色」、加藤勝信氏「国民の所得倍増」、河野太郎氏「改革の実績 熱さと速さ」、石破茂氏「全ての人に安心と安全を」、茂木敏充氏「『増税ゼロ』の政策推進」と、自身のマインドをフリップに書いて主張。続けて候補者同士の討論が行われた。2021~22年に内閣府科学技術政策担当相を務めた小林氏は原子力・エネルギー政策に関連し、「今後、電力需要は激的に増加していく。経済成長を続けるためには安価で安定した電力供給が不可欠。バランスの取れた電源構成が必要で、特に再生可能エネルギーに偏り過ぎる現行のエネルギー基本計画を年内にも変えるべき」と発言。その上で、「安全性が確認された原発の再稼働、リプレース・新増設に取り組んでいくべき。再稼働が進んでいるか否かで電気料金に東西で格差が生じている」として、石破氏に考えを問うた。これに対し、石破氏は「3・11の教訓は決して忘れてはいけない。本当に原子力発電は安全を最大限にしなければいけない」と、福島第一原子力発電所事故の経験を肝に銘ずることの重要性を強調。日本が有する地熱発電のポテンシャルにも言及する一方で、「AI社会は確かに電力を食う。しかし新しい半導体工場は従来の半分の電力でやっていける。省エネも最大限に導入し、結果として原発のウェイトを下げることになっていく」との見方を示した。同氏は、党幹事長の頃、国会の首相演説に対する代表質問の際、議場内の照明・空調を指し「今電力が供給されているのは、現場の厳しい努力によるものだ」と、エネルギーセキュリティに対する危機感を示したことがある。さらに、現在、官房長官を務める林氏が能登半島地震を振り返り、自然災害発生時の指揮系統の有効性を尋ねたのに対し、石破氏は、内閣府(防災担当)の予算規模・人員の現状に鑑み、「事前の予知や発災時の対応はもう『不可能』」との認識を示し、内閣府の外局として「防災庁」を新設する考えを述べた。また、小泉氏は、2025年のカナダ・カナナスキスG7サミットを展望し、「カナダのジャスティン・トルドー首相は就任時43歳で、私も今43歳。同年齢のトップ同志が新たな未来志向の外交を切り拓き、新時代の扉を開いていくG7としたい」と主張。現外務相の上川氏は、2023年のG7広島サミットを振り返り「世界中に被爆国として平和のメッセージを力強く発信した。これをしっかりと受け止めながら国連安保理理事会やG7で『平和』を念頭に置くとともに、その中に女性の目線を入れるということを訴えてきた」とのスタンスを強調した。現在、党幹事長を務める茂木氏は政治とカネの問題に関し「二度と同じ問題を起こさない」との姿勢を繰り返し強調。加藤氏は厚生労働相の経験から、働き方改革や次年度政府予算110兆円の規模感に言及。内閣府経済安全保障相を務める高市氏は、「すべてにおいて数値目標を明らかにするのは現時点で非常に難しい。今なぜ物価が上がっているのか。エネルギー、食料とか。自然に需要が増えることができたら、供給サイドも生産性があがり、購買力もあがるという好循環につながるのでは」などと述べたまた、デジタル担当相の河野氏は、「脱原発」の姿勢について問われたのに対し、「電力需要は右肩上がり、2050年には1兆4000億kWhの需要が予測される」との見通しから、データセンターの海外移転に伴う国力衰退も懸念し、「現実的視点」として、再生可能エネルギーの限界、原子力発電の必要性を示唆した。

17 Sep 2024

4030

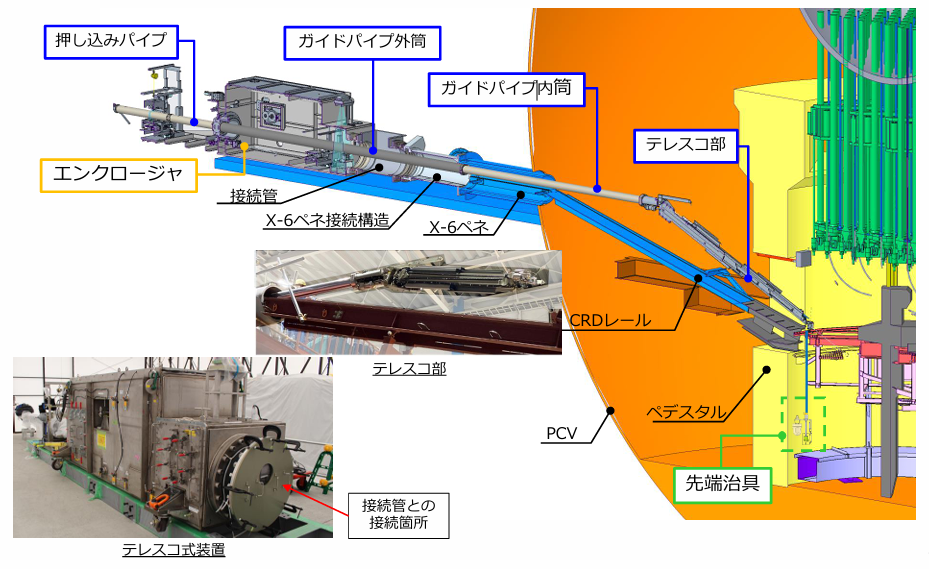

東京電力は9月12日、福島第一原子力発電所2号機で行われている燃料デブリ試験的取り出し作業の動画を公開した。初の燃料デブリ取り出しを実施する2号機では、本格作業に向けてロボットアームの導入が計画されているが、今回、テレスコ式装置(短く収納されている釣り竿を伸ばすイメージ)を、原子炉格納容器(PCV)にアクセスする貫通孔の一つ「X-6ペネ」から挿入。少量の試料サンプリングを実施し、その分析結果を踏まえ、今後の取り出し量拡大につなげていく方針。同装置は、押し込みパイプ、ガイドパイプ外筒、ガイドパイプ内筒を介し、先端治具をワカサギ釣りのイメージでPCV内部に吊り降ろす。先端治具では約3gの試料を採取。各パイプを挿入の逆手順で引き抜き、運搬用ボックスに収納するという手順だ。8月22日より開始された作業で、押し込みパイプ(1.5m×5本)の接続準備中、現場の最終チェックにおいて、その1本目が計画していた順番と異なることが確認されたため、作業が中断。押し込みパイプの復旧作業および現場確認が完了したことから、9月10日より作業が再開した。今回、公開された動画は、テレスコ式装置のアーム箇所に設置された先端治具監視カメラ、アーム先端部カメラ、アームテレスコ下部カメラ、アームチルト部カメラの4か所の映像。東京電力として、試験的取り出し作業の着手とみなす「同装置の先端治具が隔離弁を通過する」状況(9月10日午前7時20分)を写している。同社の広報担当者は、9月12日の定例記者会見で、映像を示しながら、同日の状況として、「ガイドパイプは約170cm挿入(PCVへは約90cm程)され、『X-6ペネ』内でトラブルなく作業が進んでいる」と説明。翌13日の見通しとして「テレスコ式装置は水平で最大に伸びた状態になる」と述べた。今後の作業に向け、「発生し得る事案を想定し、それに応じた予防対策・対応方針を検討する」とした上、「引き続き安全最優先で緊張感を持って取り組んでいく」と強調。総勢60~70名(協力会社含め)の体制で当たっている状況下、週明け以降の作業予定について質問されたのに対し、「一歩一歩進捗した段階で見通しを示す」と、予断を持たずに対応していく姿勢を示した。東京電力では8月19日より、ホームページ内に「燃料デブリポータルサイト」を開設し、福島第一1~3号機の燃料デブリに関するわかりやすい情報発信に努めている。

13 Sep 2024

2911

9月6日より3日間、学生団体「宇宙開発フォーラム実行委員会」(SDF)が主催する「宇宙開発フォーラム2024」が日本科学未来館(東京都江東区)で開催された。7日に開催されたパネルセッションでは、石井敬之氏(原子力産業新聞・編集長)ら4名のパネリストが登壇し、「宇宙開発と市民理解(宇宙における原子力利用を例に)」について議論を交わした。同フォーラムは、宇宙開発の現状や今後の展望について、業界内外に広く発信することを目的としており、今年で22回目の開催。原子力利用をテーマとして取り上げるのは今回が初めての試みだったという。議論に先立ち、セッションの企画者であり、モデレーターを務めるSDFの山口雪乃氏(国際基督教大学2年)が、企画の趣旨を説明。「原子力」や「核エネルギー」という言葉に抱くネガティブな印象から、宇宙での原子力利用にも反射的に拒否感を示す人々がいる現状を紹介し、新しい技術への市民理解を促すためにはどのような伝え方ができるか、と問題提起した。宇宙原子力の開発は、1977年に宇宙探査機ボイジャー1号に原子力電池が搭載されるなど、米国で先行して取り組まれてきた。日本でもようやく、今年4月に発表された文部科学省による宇宙戦略基金事業に原子力電池の要素技術の開発が組み込まれたが、高木直行氏(東京都市大学理工学部・教授)は、同事業で「原子力電池」が「半永久電源システム」と称されていることを指摘。国の事業においても、「原子力」という言葉の使用が避けられている現状を強調した。石井氏は「現代の宇宙エンジニアたちと同じく、かつての原子力エンジニアたちも未来に夢を描いていた」とした上で、今後の宇宙開発においても、社会から理解を得られなくなる事態になることが十分予想できると指摘。放射線照射によって誕生した「あきたこまちR」への風評被害や、食品添加物に対する誤解を例に挙げ、科学面でのリテラシー不足こそが、新しい科学技術への市民理解を得る上で最大の課題だと懸念を示した。また同氏は、ゼロリスクの追求が社会を歪めているとの見解を示し、「安全ならば安心する、という正しい感覚を持つべきであり、『安全だけど安心じゃない』が通用する社会を許してはいけない」と、強く訴えた。「未知、または未来の技術への市民理解を促進する上で必要なことは何か」との問いに石井氏は、業界の垣根を越えて「科学リテラシー全体の底上げ」に取り組むことであると主張。ニーメラーの警句を引用し、「『世間が宇宙業界を叩いた時、宇宙業界のために声を上げるものは一人もいなかった』とならないよう、日頃からアンテナを高く伸ばし、宇宙分野以外にも広く意識を向けて、積極的に発言してほしい」と学生たちに呼びかけた。

12 Sep 2024

2279

新潟県の花角英世知事は9月11日の定例記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、「県民の気持ちがどう固まるのかを見極める」段階にあると、慎重な姿勢を示した。東京電力では、同7号機について、燃料装荷完了後、6月までに全体的な健全性確認を実施し、「原子炉の起動に必要な主要設備の機能が十分に発揮できること」を確認。県では、7月15日~8月10日、県内各地で説明会を開催し、内閣府(原子力防災)、資源エネルギー庁、原子力規制委員会と県民との質疑応答の場を設けた。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に係る地元判断に関しては、花角知事が議論の前提としていた「福島第一原子力発電所事故に関する3つの検証」(事故原因、事故による健康と生活への影響、原子力災害時の安全な避難方法)について、昨秋に総括報告書がまとまったほか、県と県内市町村長との話合いも実施されている状況だ。一方、政府では9月6日、岸田文雄首相出席のもと、原子力関係閣僚会議が行われた。去る8月27日の「GX実行会議」でも示された通り、岸田首相は、「東日本の電力供給構造の脆弱性、電気料金の東西の格差、今後の産業競争力や経済成長を左右する脱炭素電源確保などの観点」を踏まえ、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の重要性をあらためて強調。今回、「避難対策を中心とする具体的対応の方針」を確認した上で、関係閣僚に対し、事業者に対する指導・監督、地元の地理や気候を踏まえた避難路の整備など、避難対策の実効性向上を図るよう指示した。同方針では、県民説明会などで寄せられた地元からの要望も整理。除排雪体制の強化、能登半島地震を踏まえた屋内退避運用の見直しの他、首都圏の理解促進や経済的なメリットを感じる取組を求める声もあがっている。これに関し、花角知事は11日の会見で、「政府が前面に立って地元の理解を得ていくという表れ」と、一定の評価を示す一方で、「入口に入っただけ、方針を示しただけであって、これから検討するということ。検討が進む中で県の要望に沿った結論となることを見極めたい」とも述べた。「避難対策を中心とする具体的対応の方針」では、避難路の整備に向け、新たに、経済産業省、内閣府(原子力防災)、国土交通省による「協議の枠組み」を立ち上げることが盛り込まれている。大地震に伴う複合災害も懸念される中、土砂災害対策、橋梁の耐震強化なども課題だ。花角知事は、各取組のスケジュール感については明示しなかったが、県もメンバーの一員として検討を進めていく考えを述べた。なお、柏崎刈羽原子力発電所の他号機に関しては、9月2日に6号機の設計・工事計画の認可が原子力規制委員会により発出されている。

11 Sep 2024

7452

日立グループが顧客・パートナーとの協創に向け、きっかけ作りの場として継続的に行うイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN」が9月4~5日、東京国際フォーラム(東京都千代田区)で開催された。今回は、2025年の「大阪・関西万博」を見据え、展示「未来の都市」パビリオンの見どころを紹介する特別セッションも設定。同セッションに招かれた乃木坂46元メンバーの山崎怜奈さんは、1970年万博が開催された高度成長期を「自身の親が生まれた頃」と振り返った上で、将来に向け「もう今までの価値観や過去の成功経験を背負っていくのは難しいのでは」と指摘。この他、日立グループが気概を持つ人材の多様性に関連したセッションでは、原子力、鉄道などの技術者らが意見を交わし合い、分野を超えて「自らのキャリアや仕事に向き合う価値観などについて本音で語り合う」好機となった。5日の「原子力発電を取り巻く現況と日立の取組」と題するセッションでは、フリーアナウンサーの松井康真氏(モデレーター)、サイエンス作家の竹内薫氏、早稲田大学研究院教授の遠藤典子氏、日立製作所執行常務原子力ビジネスユニットCEOの稲田康徳氏が登壇。現在、政府ではエネルギー基本計画改定に向けた議論を進めているが、総合資源エネルギー調査会に参画する遠藤氏は、AI・データセンターの増加に伴い、将来の電力消費量が「4年で2倍」のペースで急増する見通しを図示。「脱炭素電源としての原子力の重要性」について、2050年までの原子力発電設備容量の見通しから、「運転期間を60年に延長しても必要な原子力比率を達成できない」と、既存炉で対応できる限界を強調。今後、民間企業が新増設に取り組む上で、事業環境整備を図る必要性を説いた。稲田氏は、日立の原子力事業について紹介。同社が標榜するデジタル技術「Lumada」を通じ、原子力技術の生産性向上に努めていく姿勢を示した。国内における福島第一原子力発電所の廃炉や、既存炉の再稼働に加え、展示スペースで模型による説明も行われた小型軽水炉「BWRX-300」の技術開発については、カナダOPG社・ダーリントンサイトの建設工事を映像で紹介。さらに、日立グループのAI技術を駆使した作業効率改善のバーチャルシステム「現場拡張メタバース」を通じ、技術伝承や人材育成にも努めていることを強調した。松井氏は、福島第一原子力発電所事故後、12年間にわたり原子力関連の取材活動を行ってきた経験から、今回のセッション進行役を快諾したという。同氏は、「原子力発電をもう一度見直す状況にきている」との現状認識を示す一方、最近、中央紙が実施した世論調査結果を図示し、今後の原子力利用について「わからない」という回答が大半を占めていることから、「サイレントマジョリティが正しい情報を持っていないのでは」と危惧した。これに関連し、竹内氏は、「原子力発電に対する科学的理解」をめぐり問題提起。メディア出演の経験を踏まえ、同氏は、テレビ番組の制作現場に理系の人材が少なく、「定量的な議論ができない。感情論が入ってしまう」などと憂慮した上で、科学技術とマスコミをめぐる問題について、ゼロリスクを求める(完全な安全にして欲しい)感情論に基づいて報道してしまう誤った報道を検証しない――と整理した。さらに、近年の「若者のテレビ離れ」から、You Tube配信などの活用にも言及するとともに、原子力発電に対する忌避に関し、「仕組み・原理を知らないとどうしても危険と感じてしまう」と述べ、今後も出版や学校への出前授業などを通じ、理解醸成に努めていく考えを示した。

10 Sep 2024

2691

エネルギー基本計画の改定に向けた議論が進む中、エネルギー・産業団体からの意見も集まっている。総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は8月30日の会合で、電気事業連合会、日本ガス協会、石油連盟、全国石油商業組合連合会(全石連)、再生可能エネルギー長期安定電源推進協会の5団体より意見を聴取。〈配布資料は こちら〉8月2日の前回会合では、日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、日本労働組合連合会、全国消費者団体連合会より、意見聴取を実施した。30日の会合の冒頭、折しも台風10号接近に伴う被害が危ぶまれる中、齋藤健経済産業相は、「送配電事業者においては、全国で約3万人の復旧要員を備えるなど、夜間も含め迅速な復旧作業に対応する体制を構築している」と謝意を表明した上で、あらためて「エネルギー政策が日本の国力を左右する」ことを強調した。意見聴取の中で、電事連の林欣吾会長は、エネルギー基本計画の見直しに向けた重要論点として、将来の不確実性を見据えたシナリオ検討安定供給とエネルギー安全保障の重要性の明確化再生可能エネルギーの推進原子力発電の活用の明確化火力発電の維持・確保、脱炭素化の推進電化の推進GX実現に向けた環境整備――を提示。その中で、原子力発電については、「既設炉の最大限活用」、2050年以降に向けて「次世代革新炉の開発・建設」が必要不可欠なことを強調。民間として取り組んでいく上での課題として、「エネルギー基本計画における原子力の位置付けの不十分さ」、「原子力事業における投資・コスト回収予見性の不十分さ」、「バックエンド事業(再処理・最終処分等)における不確実性」、「原子力損害賠償における無過失・無限責任」をあげた。また、火力発電については、「安定供給のための供給力は調整力確保のために欠かせない電源」との位置付けをあらためて強調した上で、2050年を見据えた脱炭素火力転換への方向性を図示。GX実現に向けた産業界からの関心などを踏まえ、「2050年はすぐ先の未来。残された時間は極めて少ない」と、エネルギー政策に係る危機感をあらわにした。化石燃料の関連で、日本ガス協会の内田高史会長は、CO2を再利用し水素と合成することで生成する「e-methane」構想を紹介。石油連盟の木藤俊一会長は、石油供給の意義に関し、東日本大震災や能登半島地震など、災害発生時における救急・復旧・復興を振り返り、「緊急時の『最後の砦』としての役割」を強調。全石連の出光泰典副会長は、カーボンニュートラルや脱炭素の流れの中、「石油が悪者」というイメージから、人材確保にも影響を及ぼしている状況などを懸念するとともに、特にサービス・ステーション(SS)運営に関し、適切な規制対応がなされるよう求めた。石油に依存する離島へのガソリン輸送は、危険物取扱いに係る規制に伴い、輸送コストが割高となっている。この他、日本電機工業会、日本機械学会(動力エネルギーシステム部門)もこれまでに、提言を発表しており、それぞれ「原子力発電の再稼働加速と次世代革新炉の開発・建設」、「原子力発電の出力調整機能」を図るよう、意見を述べている。〈電工会発表資料は こちら、機械学会発表資料は こちら〉資源エネルギー庁では引き続き、「エネルギー政策に関する『意見箱』」で、エネルギー基本計画の見直しに関する意見・提案を求めている。

06 Sep 2024

2150

原子力規制委員会は、9月4日の定例会合で、日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」(茨城県大洗町、ナトリウム冷却型、熱出力100MW)における医療用ラジオアイソトープ(RI)の生産について、原子炉等規制法に照らし「適合している」とする「審査書案」を了承した。「常陽」は、2007年5月の定期検査入り以降、運転を停止中。2011年3月の東日本大震災を挟み、2023年7月に新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可に至っている。その後、原子力機構は2024年2月、RI生産用実験装置を追加する原子炉設置変更許可を申請。審査では、新規制基準許可以降に公表された火山に関する知見の反映を評価したほか、ほとんどの項目について、既許可申請書から変更する必要がないことを確認した。「審査書案」については、パブリックコメントを行わないことが委員間で了承され、今後、原子力委員会および文部科学相への意見照会を経て、正式決定となる運び。原子力機構では、「常陽」を活用し、次世代革新炉開発に向けた照射試験とともに、がん治療への高い効果が期待される医療用RIの製造能力の実証を行う計画。原子力委員会が2022年に策定した「医療用等RI製造・利用推進アクションプラン」では、医療用RIの一つであるアクチニウム225大量製造の研究開発強化を図るため、「常陽」を活用し2026年度までの製造実証を目指すとされている。核医学を中心としたRI関連分野を「わが国の強み」とするねらいだ。アクチニウム225を用いた治療は、病巣の内部からアルファ線を当てるもので、治療効果が高いほか、遮蔽が不要なため病室への入退室制限を緩和できるメリットもある一方、短寿命(半減期10日)でもあり、世界的に供給不足となっている。「常陽」の運転再開は、新規制基準対応工事を経て2026年度半ばの予定。

05 Sep 2024

2640

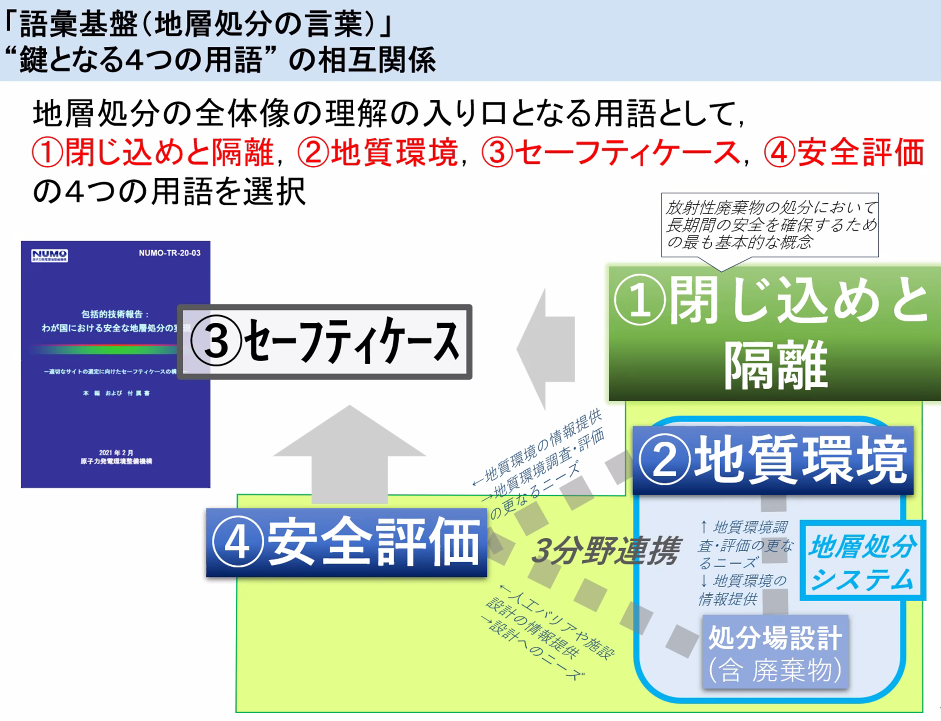

日本原子力学会は9月3日、地層処分における重要な用語の解説やコミュニケーション上の配慮事項などを取りまとめた成果物「語彙基盤(地層処分の言葉)」を公表した。地層処分事業を推進する原子力発電環境整備機構(NUMO)の依頼により、同学会の特別専門委員会が2021年より検討を進めてきたもの。今回の成果物公表に際し、同専門委員会では、地層処分に係る専門用語に関して、「長年の議論や検討を経て形成された独特の意図や含意がしばしばある」、「専門家同士でも議論のすれ違いや誤解が生じている」との認識から、コミュニケーションを進める上で、困難の一因となっていることを指摘。特に、様々なステークホルダーとの相互理解のカギとなる用語として、「閉じ込めと隔離」、「地質環境」、「セーフティケース」、「安全評価」の4つを取り上げ解説。さらに、実際のコミュニケーションにおける活用に向け、心理学や情報科学の立場からも考察を深めた付属資料「語彙基盤(地層処分の言葉)安全コミュニケーションの提案」を示している。付属資料では、まず、コンテキスト(ある事物や情報を理解するため、必要な状況や環境の枠組み)の重要性に着目。特に、コミュニケーションが取りづらく、かつ間違いの許されない医療現場ではなおさらであろう。同資料の整備に当たっては、国立国語研究所による報告書「病院の言葉をわかりやすく-工夫の提案」を参考とした。同報告書では、「病院の言葉」のわかりにくさの原因を、「患者に言葉が知られていない」、「患者の理解が不確か」、「患者に理解を妨げる心理的負担がある」に整理し、日常語での言い換え、混同を避ける言い方、表現の工夫などを提案している。同専門委員会では、これらに関して、「地層処分の用語についても同様に重要」と認識。資料作成に向けて、地層処分は他分野の専門家との認識の間にも「ギャップ」が存在することを「検討の出発点」とした。特に「ギャップ」が生じている重要な用語として、「閉じ込めと隔離」、「地質環境」、「セーフティケース」、「安全評価」の4つを抽出した上で、その「ギャップ」の解消を念頭に、段階を追って解説している。その中で、コンテキストの重要性に関して、地層処分で用いられる「隔離」では、「日常の経験とは異なる時間枠、空間枠の下で安全を確保してそれを確かめる」というコンテキストに配慮し、「他の廃棄物に対する従来の処分方法をそのまま踏襲したものではない」ことを注意すべきと指摘。総じて、「分野や立場を越えた共通理解を形成する上で、地層処分分野におけるコンテキストを明示的かつ丁寧に説明していく」よう提言している。

04 Sep 2024

2152