通常国会(1月26日~6月23日)の開会に際し、岸田文雄首相は1月30日、衆参両院で施政方針演説を行った。演説の冒頭、岸田首相は、元旦に発生した能登半島地震による犠牲者への哀悼の意を表するとともに、不便な生活を強いられている被災者に対し見舞いの言葉を述べた上で、特に、半島特有の道路事情による交通網の寸断や津波被害に伴う海上輸送への影響も懸念し、救命活動やインフラ復旧に当たっている関係者に対し謝意を表した。エネルギー・環境保全の関連では、「脱炭素と経済成長の両立を図るGXを進めていく」と強調。GX経済移行債20兆円を活用し、産業・暮らし・エネルギーの各分野での投資を加速する意向を表明した。原子力発電については、「脱炭素と安定供給に向けた有効な手段の一つとして、安全最優先で引き続き活用を進めていく」と明言している。科学技術政策に関しては、「産業構造転換のカギであり、未来を切り開く礎」との認識のもと、「長期的ビジョンをもった国家戦略を策定する」と強調。20日に達成された宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小型月着陸実証機「SLIM」の月面着陸を踏まえ、日本の宇宙開発技術の躍進に期待を寄せたほか、バイオ、量子、核融合エネルギーなどの技術開発についても、「中長期的姿勢をもって取り組み、投資促進・規制改革を進めていく」と述べた。また、「福島の復興は政権の最重要課題」との姿勢をあらためて示し、中国などによる日本産水産物の輸入停止に関しては、「即時撤廃を求めるとともに、影響を受ける水産物の国内需要拡大、新たな輸出先の開拓、国内での加工体制の強化を着実に進めていく」と述べた。核軍縮に関しては、北朝鮮による核開発の動きに懸念を示した上で、昨年のG7広島サミットにおける成果も踏まえ、「広島アクションプランのもと、核兵器のない世界に向け、現実的で実践的な取組を強化していく」と強調した。

30 Jan 2024

2486

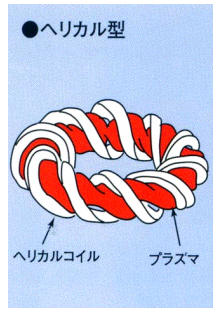

京都大学他による研究グループは1月26日、核融合科学研究所の大型ヘリカル装置(LHD)で、数理的技術を応用した「データ同化」と呼ばれる新たな予測制御システムを開発し、核融合エネルギーで課題となるプラズマ挙動制御への適用を実証したと発表した。〈発表資料は こちら〉ヘリカル型装置は、トカマク型と並ぶ核融合の閉じ込め方式の一つ。ドーナツ状の磁気のかごをつくりプラズマを閉じ込める原理は同じだが、ねじれた「ヘリカルコイル」を用いるのが特徴だ。これまで、名古屋大学を母体とする核融合科学研究所で、国内重点化装置としてLHDの研究開発が進められてきた。核融合発電の実現には、長時間にわたり1億度を超える超高温プラズマを制御する必要があり、複雑な挙動を予測・制御することが挑戦的課題となっている。研究成果の発表に際し、核融合科学研究所では、「複雑な流動現象に加え、加熱、不純物、中性子など、多くの要素が絡み合う」と、その困難さをあらためて強調。予測の精度を高めるべく、観測される情報を用いて、数値シミュレーションと現実との差異を低減させる数理的手法「データ同化」の開発に取り組んできた。今回、核融合プラズマに向けたシステムとなる「ASTI」(Assimilation System for Toroidal plasma Integrated simulation)とともに、計算機上に再現した仮想プラズマを通して、現実のプラズマを制御する「デジタルツイン制御」を開発。LHDにおいて、その制御能力を実証した。同システムは、統計数理研究所の協力も得て開発されたもので、道路交通量や河川水位など、様々な社会基盤の制御にも応用が期待できるという。同研究所が取り組む研究分野は極めて広く、科学技術関連の他、古文書分析を通じた史実解明にも及んでいる。

29 Jan 2024

2253

東京電力は1月25日、福島第一原子力発電所廃炉作業の進捗状況を発表し、廃炉の「本丸」といえる燃料デブリ取り出しに係る工程を変更した。〈東京電力発表資料は こちら〉2号機を筆頭に、2023年度後半に開始するとしていた採取開始を「遅くとも2024年10月頃」に見直した。同日、福島第一原子力発電所を拠点に行われた記者会見で、廃炉最高責任者の小野明プレジデントは、「遅れ」による国費投入上の責任を問われる場面もあったが、「世界でも前例のない難易度の高い作業であり、今後の廃炉作業においても非常に重要な作業となる」と強調。非常に狭隘かつ高線量の環境下で実施する作業であることから、「安全・確実に進めていく必要があり、今回の工程変更は必要」との認識を示した。現在、燃料デブリの性状把握のため、格納容器内部調査・試験的取り出しの準備として、貫通孔の一つ「X-6ペネ」付近の堆積物除去作業が行われている。今後は、燃料デブリの試験的取り出しに用いる装置として、堆積物が完全に除去されていなくても投入可能で実績のあるテレスコ方式(簡易型望遠鏡を引き延ばすイメージ)を活用する方針だ。工法の変更に伴い、原子力規制委員会の審査が必要となる。これまで、2号機の燃料デブリ取り出しに向けては、国際廃炉研究開発機構(IRID)と英国VNS社が共同開発したアーム型装置を導入することとして、2021年夏の装置の日本到着後、日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターにおいて、モックアップによる習熟訓練が行われてきた。アーム型装置による内部調査・デブリ採取は、精度を高めるための試験・開発を進めた上で、今後の調査や採取で使用する。

26 Jan 2024

2759

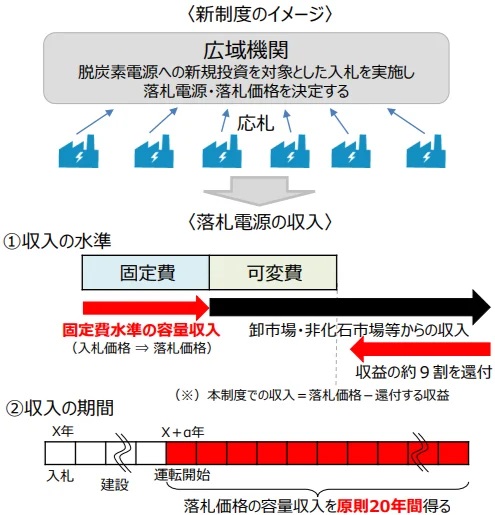

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は1月24日、脱炭素電源への新規投資を促進する新たな入札制度「長期脱炭素電源オークション」の初回応札を開始した。「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、資源エネルギー庁による検討を経て、今年度、創設されたもので、水力、火力、原子力、地熱、バイオマスの各電源について、新設・リプレースを対象に、巨額の初期投資額を含む固定費相当の容量収入を、原則20年間にわたり担保することで、「長期的な収入の予見可能性を付与する」のが主なねらい。今回、総計400万kWの募集が行われる。現状、約1.2億kWの化石電源をすべて脱炭素電源に置き換える場合、年平均600万kW程度の導入が必要だが、今後のイノベーション導入なども見通し、まずは小規模でのスタートとなった。2023年4月に行われた原子力関係閣僚会議で、「GX実現に向けた基本方針」(同年2月閣議決定)を踏まえた「今後の原子力政策の方向性と行動指針」が取りまとめられ、その中で、原子力をめぐる事業環境整備の一例として、「長期脱炭素電源オークション」の枠組み活用も提示された。その後、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会での検討、GX脱炭素電源法の成立を経て、7月に行われた同調査会原子力小委員会では、「同制度において、既設原子力プラントの安全対策投資の扱いについて整理されていない」との問題意識から、さらに検討を深めていく方向性が示されている。原子力発電の安全対策工事に関し、「これまで行われてきた投資も対象となるのか」といった意見もあり、今後、同制度における取扱いが注目される。1月22日に行われた電力・ガス基本政策小委員会では、直近の電力需給や、電力システム改革の検証に向け供給力確保の課題が示されたほか、「長期脱炭素電源オークション」の対象に原子力を含むことに関して、政策的な裏付けの必要性などが指摘された。同オークションは、1月30日まで応募を受付け。落札電源の応札価格が約定価格となる「マルチプライス方式」を採用。3か月後を目途に結果を公表する。OCCTOでは、「長期脱炭素電源オークション」について、制度の概要やポイントを説明したスペシャルサイトを開設し情報発信に努めている。

24 Jan 2024

7991

三菱重工業は1月22日、フランス電力(EDF)から受注した取替用蒸気発生器(SG)3基の製造を完了したと発表した。19日には、神戸造船所にてEDF関係者同席のもと、完成式典を挙行している。EDFからは計9基の取替用SGを受注しており、今後、残る6基についても、順次製造を進めていく。〈発表資料は こちら〉今回、製造した取替用SGは、出力90万kWのPWR用で、国際入札の結果、三菱重工とフランス Onet Technologies 社が共同受注。納入が予定されるSGは、低合金鋼製の耐圧容器内部に耐熱性の高い材料「TT690合金」製の伝熱管約4,500本を挿入しており、高さ約21m、総重量約330トンに達する。SGは、PWRのシステム上、「原子炉で発生させた熱を一次冷却系から二次冷却系に伝え、水蒸気をタービンで駆動させる」重要機器の一つで、高い安全性・信頼性をクリアすべく、その製造には、0.01mmオーダーの極めて高度な加工精度が要求されるという。フランス国内で56基のPWRを運転するEDFでは、1980年代に稼働開始したプラントについて、40年超運転を見据え、順次、SG取替を進めている。三菱重工では、世界各国の原子力活用ニーズに応えるべく、「高い信頼性が求められる製品を、国内ならびにフランスを始めとする海外の原子力市場に納入することで、原子力発電の安全・安定運転に貢献していく」としている。三菱重工では、フランス、ベルギー、米国など、累計で31基の取替用SGを納入した実績があり、その中でも、EDFに対しては、広範囲にわたり原子力機器の輸出に取り組んできた。同社は2005年に、EDFからPWRの取替用SG6基を受注。これは、日本メーカーとしては初めてとなるフランスからの原子力発電設備の主要機器受注で、当時、EDFは、計5プラント・15基のSGを国際入札し、三菱重工が6基、フランス・フラマトム社が9基受注した。三菱重工は、特殊熱処理により耐腐食性を高めた「インコネル合金」(ニッケル・クロム・鉄の合金)製の伝熱管を1基当たり約4,000本以上取り付ける高い設計要求を達成している。これを契機に、同社はフランスでの営業活動を強化してきた。

23 Jan 2024

3603

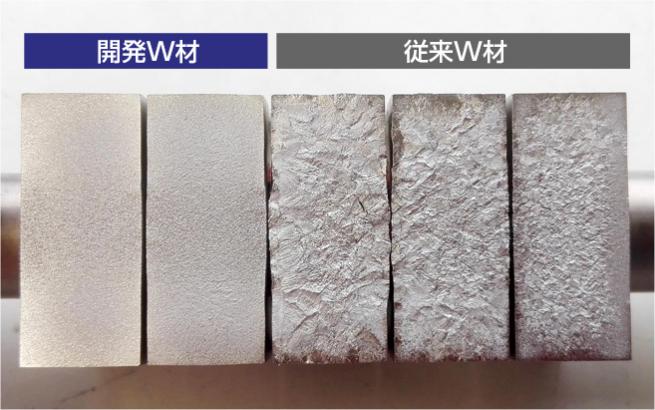

住友電気工業は、グループ各社の取組を紹介する未来構築マガジン「id」の最新号で、ITER(国際熱核融合実験炉)計画の推進に向けたタングステン材料の技術開発について取り上げている。今回、同マガジンで取り上げたのは、トカマク型核融合炉を構成する重要機器の一つとなるダイバータの部材「タングステンモノブロック」に関するもの。ダイバータは、トカマク型核融合炉の真空容器内で最も高い熱負荷を受ける排気装置。その耐久性向上に挑戦した同社グループのアライドマテリアルによる「割れないタングステン」の開発経緯を、技術者の声とともに紹介している。加盟各極が物納により貢献するITER計画で、日本は、ダイバータ(1体が長さ3.4m、幅1.5m、高さ2m、重量8トン)のうち、「外側ターゲット」と呼ばれる部位を調達する。同マガジンの中で、ITER計画の日本国内機関となる量子科学技術開発研究機構(QST)那珂研究所ITERプロジェクト部の鈴木哲次長は、「プラズマからの熱負荷や粒子負荷など、厳しい環境で使用される。表面は2,300℃に達するといわれており、材料には『高熱負荷で割れない』耐久性が要求される」と、ダイバータに求められる高い設計水準を強調。材料の選定に際しては、QSTが熱負荷試験を行った結果、「国内外メーカーが提供する材料の中で、唯一割れなかったのがアライドマテリアルのタングステンだった」と、同社の高い技術力を賞賛する。ITERのダイバータに用いられる「外側ターゲット」は、30×30×10mm程度の「モノブロック」と呼ばれるタングステン材で構成。「モノブロック」は、総計約20万個にも及び、1個でも熱負荷で溶融すれば大きなトラブルにつながることから、厳しい技術水準が要求される。アライドマテリアルは、2000年に東京タングステンと大阪ダイヤモンド工業が合併して誕生。以来、高融点金属材料とダイヤモンド精密工具の製造を両輪に、住友電工グループの産業素材部門の一翼として事業を推進してきた。アライドマテリアルのタングステン製造技術は特に強みで、ITER用タングステンの研究開発には、1999年から20年以上にわたり取り組んでいる。ITERに採用された耐熱衝撃タングステン「割れないタングステン」は、同社が強みとする粉末冶金技術を応用して開発された。開発に当たったITER技術グループマネージャーを務める飯倉武志氏は、同マガジンの中で、「ITER設計要求の3倍以上のサイクル数(2,300℃の電子ビームを10秒照射・10秒冷却を1,000回繰り返す)の試験」をクリアした経緯を強調。その上で、「巨大な国際プロジェクトであるITER計画を担う技術者の一人として、喜びと誇りがある。今後生まれてくる様々な課題に対しても意欲的に取り組んでいきたい」と話している。

22 Jan 2024

4172

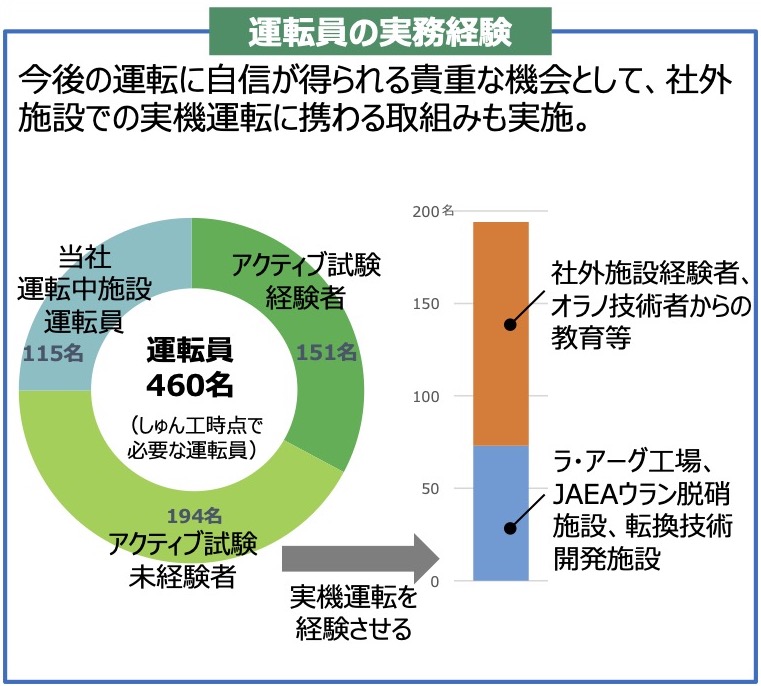

経済産業省の「使用済燃料対策推進協議会」が1月19日、2年8か月ぶりに開かれた。同協議会は、原子燃料サイクル事業の推進について、事業者と話し合う場として、2015年以来、行われている。今回は、齋藤健経産相他、資源エネルギー庁幹部、電力11社および日本原燃の各社社長が出席した。〈資料は こちら〉冒頭、齋藤経産相は、先般の能登半島地震に関し発言。被災地の発送電設備の復旧に向け、北陸電力を始めとする電力各社の尽力に謝意を表した上で、原子力発電所の安全確保について「高い緊張感をもち、安全最優先で対応に当たるとともに、地元や社会の皆様に不安を与えぬよう、速やかに信頼が得られるよう、丁寧に情報を発信して欲しい」と、要請した。これに対し、電気事業連合会の池辺和弘会長(九州電力社長)はまず、電事連ホームページ上に特設サイト「能登半島地震による各原子力発電所への影響について」を開設し、一般からの疑問・不安に対応していることを説明。続けて、原子燃料サイクルの早期確立に向けた事業者の取組として、第一に、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料加工工場の早期しゅん工の重要性をあらためて強調し、「日本原燃の活動を全面的に支援していく」とした。使用済燃料対策については、関西電力の森望社長が、昨秋に策定した「使用済燃料対策ロードマップ」に基づく具体的取組状況を説明。同社は、高浜3・4号機でMOX燃料を装荷しているが、使用済MOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度にかけて、約200トンの使用済MOX燃料をフランス・オラノ社に搬出するとともに、その積み増しも検討していく計画だ。「使用済燃料対策ロードマップ」の根幹となる同社の「使用済燃料対策推進計画」で、福井県外における使用済燃料貯蔵施設の計画地点確定時期として記されていた「2023年末まで」の文言は、今回、削除の上、同計画を改訂。同施設の操業開始時期については、引き続き「2030年頃」を目指している。六ヶ所再処理工場のしゅん工・操業に向けた取組については、日本原燃の増田尚宏社長が説明。昨年12月に最終となる設計・工事計画認可の原子力規制委員会への申請を行い、現在、2024年度上期のできるだけ早期のしゅん工に向けて、「大詰めの段階にきている」とした。今後、本格化する使用前検査について、設備数が原子力発電所の6~7基分にも上ることから、体制・マネジメントの強化を図るなど、「一層の審査の効率化に努めていく」と強調。六ヶ所再処理工場は、2008年のアクティブ試験(原子力発電所でいう試運転)中断後、東日本大震災を挟み、15年が経過。同社では、既にアクティブ試験の経験がない社員が半数を超えている現状だ。しゅん工後の安全・安定運転に備え、フランスの再処理施設「ラ・アーグ工場」への派遣などを通じ、実機運転に係る技術維持に努めているとした。事業者からの説明を受け、齋藤経産相は、「エネルギー政策に責任を持つ政府として、事業者とともに前面に立って、関係者の理解に取り組んでいく」と強調。さらに、使用済燃料対策として、貯蔵容量の拡大については、「核燃料サイクルの柔軟性を高める上で極めて重要」と述べ、事業者全体による一層の連携強化を求めた。今回、電事連がとりまとめたところによると、国内の原子力発電所における使用済燃料貯蔵量は、管理容量22,960トンに対し、約5年後には19,680トン(前回協議会開催時の見通しより250トン増)に達する見通しだ。

19 Jan 2024

2633

原子力発電環境整備機構(NUMO)は1月18日、マイナビニュースとタイアップした動画「地層処分を学ぼう!」シリーズの第4弾を公開した。〈NUMO発表資料は こちら〉マイナビニュースがX(旧Twitter)で配信しているタレントのカンニング竹山さん、篠田麻里子さん、越智ゆらのさん、3人が演じる「家族」の体験を描くショートストーリー番組「竹山家のお茶の間で団らん」の一環。「地層処分を学ぼう!」シリーズでは、これまで、「竹山家」は、北海道幌延町の「ゆめ地創館」、高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査が進められている同神恵内村、青森県六ヶ所村の日本原燃原子燃料サイクル施設を訪問。施設内の展示や研究開発・事業が行われる現場の見学、技術者からの説明、村長インタビューなどとともに、各地の観光スポットやグルメも紹介してきた。今回、第4弾では、「in 東京」と題し、「竹山家」は、科学技術館(東京・北の丸)を訪れ、昨春にリニューアルオープンした地層処分関連の展示を見学。さらに、NUMO(東京本社)を訪問し、近藤駿介理事長へのインタビューを行っている。科学技術館では、NUMOの新展示「アトミックステーション ジオ・ラボ 体感!なぜ?なに?地層処分!!」で、大型スクリーン上にアバター化した自身の姿を見ながら地層処分技術を学ぶゲームを体験。さらに、全国各地を巡る地層処分展示車「ジオ・ラボ号」も見学する。続いて、「竹山家」は、NUMOを訪問し、近藤理事長にインタビュー。竹山さんが今後の地層処分地選定に向けた展開に関し質問したのに対し、近藤理事長は、「まずは場所を見つけること」と述べ、日本全国の適性を色分けした科学的特性マップを示した上で、輸送手段の重要性から「海岸に近い方がいい」などと説明。また、昨秋、長崎県対馬市で文献調査応募に至らなかったことについては、地元の懸命な検討に謝意を示した上で、今後の理解活動に向けて、「まずは見ていただくのが一番」と、研究開発の現場を知ってもらう重要性を強調。NUMOとして、「地域社会の皆様と共生して事業を進めていく」使命をあらためて述べている。篠田さんは、NUMOの技術者から、ベントナイトの開発に向けて、銅を利用する研究にも取り組んでいることを知り、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関し、「自分たちが生きている間に現場を見られないかもしれないが、『もっと良いものがあるのでは』という研究の意気込みがすごい」と述べる。見学・インタビューを終え、「竹山家」は、「未来のために考えていかねばならない問題」とのメッセージをあらためて発信する。

18 Jan 2024

2763

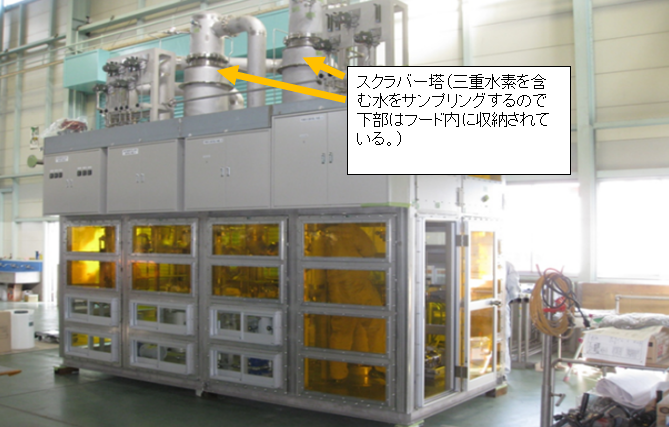

量子科学技術研究開発機構(QST)は1月16日、国際熱核融合実験炉(ITER)の推進に向け、核融合エネルギーにおいて機器類から排出されるガス中のトリチウム除去のための新たな設備を開発し、その性能試験を完了したと発表した。〈QST発表資料は こちら〉核融合エネルギーでは、トリチウムを高純度に濃縮して燃料として用いるが、放射能を持つため、施設外への排気が環境・一般公衆に影響を及ぼさないよう除去する必要がある。ITER計画では、これまで、トリチウムを扱う機器類から排出されるガス中のトリチウムを酸化させ、水蒸気の形で乾燥塔により取り除く方法に着手していたが、その後の建設活動で、乾燥塔の連続使用では、頻繁なバルブ切替え作業に伴う機器類の故障リスクが高くなることが判明。そのため、こうしたリスクに対応すべく、QSTでは、工場や汚水処理施設から発生する排出ガスの煤塵や悪臭除去などにも用いられる「スクラバー塔」を利用した新たなシステムの開発に取り組んできた。「スクラバー塔」によるトリチウム除去は、特殊な充填物が詰まった塔に、純水をシャワー散布しトリチウムを含む水蒸気を連続的に洗い流すシンプルな構造とすることで、作業を簡略化し故障のリスクを低減。従来の乾燥塔方式に比べ、排水量が増えるというデメリットがあったが、充填物の化学的特性を改良することで解決した。QSTでは、旧日本原子力研究開発機構が核融合開発を担っていた頃を含め、およそ11年にわたって、「スクラバー塔」を用いたトリチウム除去の信頼性実証に取り組んでおり、今回、10年に及ぶ運転においても、性能低下がないことを確認。ITER計画の推進に有効なトリチウム除去設備として、長期的な健全性を維持できることを実証した。今回の技術開発に当たったQST研究チームでは、「ITERの安全性を向上させるとともに、日本の原型炉開発にも大きく貢献するもの」と、期待を寄せている。

17 Jan 2024

3074

東京工業大学のゼロカーボンエネルギー研究所(加藤之貴所長)は1月12日、原子炉内の核分裂生成物から放出される反電子ニュートリノ(電気的に中性な素粒子の一種)を利用し、原子炉内部の様子をリアルタイム、非破壊、遠隔で監視できる新たなモニタリング手法を発表した。同研究所は、気候変動問題への関心の高まりから、原子力エネルギーを「貴重なゼロカーボンエネルギー」ととらえ、2021年6月に開設されて以来、安全かつ経済的な原子力エネルギーシステムの開発に取り組んできた。今回の研究成果は、原子力の安全性に加え、核セキュリティの向上にも貢献するもの。原子炉内で核燃料物質が中性子を吸収し核分裂する際、エネルギーとともに、およそ1,000種類に及ぶ核分裂生成物が放出される。それらの物理的な性質の違いをもとに、核分裂を起こした核種の種類を同定することが可能となる。それにより、核分裂生成物が放出する反電子ニュートリノの観測で得られたデータ計算から、原子炉の運転状態(稼働の有無)の他、原子炉内のウランとプルトニウムの組成比を検知することを可能とした。つまり、「原子炉が申告通りに運転・燃料交換を行っているか」といった核査察の技術向上に貢献することが期待される。実際、関西電力美浜3号機の運転条件を模したシミュレーションを行い、運転中の原子炉内の燃料組成をリアルタイムかつ遠隔測定により監視可能なことが確認されている。研究チームでは、「今後、増加していくことが予想される原子力利用において、未申告の核物質移動や核兵器製造への転用を防ぐことができる」と、期待を寄せており、引き続き本手法のさらなる精緻化に取り組んでいくとしている。

16 Jan 2024

1895

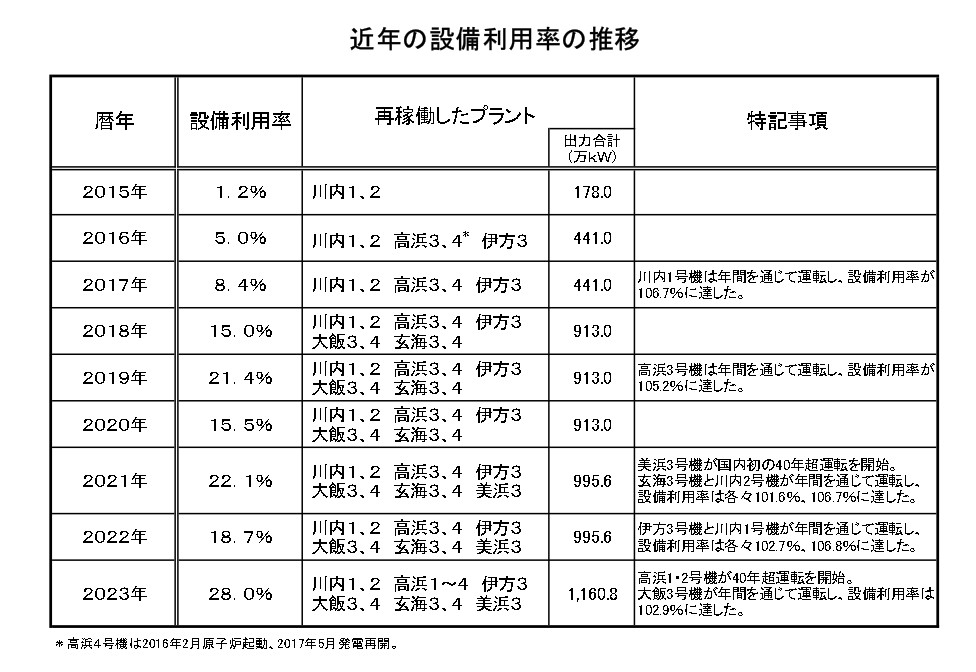

原子力産業新聞が電力各社より入手したデータによると、2023年(暦年)の国内原子力発電所の平均設備利用率は28.0%(対前年比9.3ポイント増)、総発電電力量は810.8億kWh(同49.6%増)と、近年では最も高い水準となった。2023年は関西電力の高浜1・2号機が、同美浜3号機に次ぐ、40年超運転を開始。これにより稼働したプラントは、いずれもPWRで12基・1,160.8万kWとなった。2022年は、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備に伴う停止もあり、稼働状況は下降を見せたが、2023年には関西電力高浜1・2号機、および、既に再稼働している九州電力玄海4号機で同施設が運用を開始。関西電力では、現存の計7基が揃って稼働することとなり、設備利用率の向上に貢献した。*2023年の運転実績は こちらです。

15 Jan 2024

9507

日本原子力産業協会は、東北大学大学院工学研究科・遊佐訓孝教授らの協力を得て、「エレクトロネーション-エネルギーミックスボードゲーム」を1月26日に発売する。発売に先立ち、10日より予約販売を開始した。原産協会では、遊佐教授の監修のもと、日本を代表するボードゲームデザイナーであるカナイセイジ氏(カナイ製作所代表)と宮﨑雄氏(WAZAgames)を、それぞれゲームデザイナー、アートディレクターに迎え、ボードゲームの開発を進めてきた。遊佐教授が2021年に論文発表したゲームを基に、カナイ氏らが幅広い世代層が楽しめるよう趣向を凝らした。エネルギーミックスがいかに国の発展・繁栄を左右し得るかを理解してもらうことが目的。ゲームを通じ、日頃の生活の中で、エネルギー問題を「自分ごと化」して考えるようになることが期待される。ゲームの中で、各プレイヤー(2~5人)は、国家のエネルギー管理者となり、自らの国が必要としている電力供給量を確保し、温室効果ガス(GHG)排出量の規制を守りながら、国を発展させていく。ゲームカードに記載された発電設備や投資戦略を購入・駆使し、資源枯渇などの「イベント」を乗り越えながら、「各国にとってベストなエネルギーミックスの実現」を競うことがゲームの主軸。国ごとに特色が異なり、戦略性も大きく変わってくるので、遊ぶたびに異なる国のエネルギー管理者となることで何度遊んでも楽しめる設計となっている。監修に当たった遊佐教授は、「エネルギーの持つ一長一短」を理解してもらえるよう、「エネルギーミックスについて自分で考える」ことを目指しゲームの制作に取り組んできた。「教材としてだけでなく一般向けに遊びやすいゲームに仕上がっている」と話す。ボードゲームはコロナ禍以降注目が集まり、家族・友人問わず楽しめる娯楽として人気が高まっている。遊佐教授の教材を「コンパクトで遊びやすいゲーム」に作り上げたカナイ氏は、ボードゲームについて「遊びとしての楽しさはもちろん、対面だからこそのコミュニケーションの楽しさがある」と話す。アートディレクターの宮﨑氏は「事実を歪めないことを大前提に、なるべく親しみやすい印象を与えるイラストやデザインになるよう心がけた」と語る。発案者である原産協会の深澤伊弦さんは、「ゲームとしての面白さを追求した」「各電源のメリットデメリットを踏まえつつその国のベストミックスを実現する難しさを多くの人に実感してもらいたい」と話している。プレイ時間は60~90分。対象年齢は12歳以上。本体価格は4,950円(税込/送料別)。オンラインのみでの販売を予定している。購入は、原産協会ウェブサイトから。

12 Jan 2024

2589

「原子力新年の集い」(日本原子力産業協会主催)が1月10日、東京プリンスホテル(東京・港区)で開催され、会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら、約700名が参集し親睦を深め合った。冒頭、年頭挨拶に立った原産協会の三村明夫会長は、まず、元旦に発生した令和6年能登半島地震による犠牲者への哀悼の意を表明。被災地の電力復旧について、北陸電力を中心とした送配電事業者による復旧活動に対し、「安全には十分留意し、多くの被災地に安心の灯を点して欲しい」と述べた。2023年を振り返り、三村会長は、12月のCOP28(UAE・ドバイ)で、COP史上初めて公式成果文書において、温室効果ガス排出削減の重要な手段として原子力が明記されたことを強調。「原子力が『クリーンエネルギー』としての地位を世界的に確立したことは、われわれ原子力産業界にとって大きな節目であり、社会から原子力が受け入れられる、受容性向上への大きな一歩となった」とした。国内においては、エネルギー安全保障と脱炭素効果を重視した政策の進展として、2023年2月の「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定、続く「GX脱炭素電源法」成立など、原子力を最大限活用する方針が明確に示され、「原子力産業界にとって大きな前進であった」と強調。その上で、本年に策定が見込まれる次期エネルギー基本計画に向け、「原子力の位置付けが明確化され、原子力の再興が確かなモメンタムとなる上で、極めて重要」との認識を示した。また、2024年に見込まれる動きとしては、東日本大震災後、初となるBWRプラントの再稼働をあげた上で、「原子力発電プラントの新規建設が欠かすことのできない大変重要な要素」と指摘。新規建設に関して、将来の技術継承、人材の確保・育成、サプライチェーンの維持に大きく貢献するものと期待を寄せた。この他、六ヶ所再処理工場のしゅん工予定など、核燃料サイクル事業の進展にも言及し、「それぞれの事業の意義について、あらゆる方策を尽くし、広く国民理解の促進に尽力していきたい」との考えを述べた。続いて、来賓挨拶に立った齋藤健経済産業相はまず、能登半島地震に伴う電力を含むインフラ被害・復旧支援の取組について言及。日本の原子力産業の現状については、「原子炉圧力容器から小さなバルブに至るまで、世界に冠たる技術を有した原子力サプライチェーン、人材を保持していた。しかし、長きにわたる建設機会の喪失で、その基盤が脅かされている」と危惧し、技術基盤や人材確保の維持・強化の必要性を強調。加えて、原子力の必要性に関する国民理解について、「10年かけて勝ち取るものだが、失うのは一瞬だ」と述べ、油断せず取り組んでいくよう訴えかけた。電気事業連合会の池辺和弘会長は、2023年を振り返り、依然と続く燃料価格の高水準、ウクライナ・中東の政情不安など、世界のエネルギーを取り巻く状況に鑑み、「エネルギーセキュリティはナショナルセキュリティだ」と指摘。2024年に向けては、「新しいステージに向けて歩みを進める年にしたい」とした上で、事業者として、稼働中の原子力発電所の安全・安定運転、BWRを中心とした再稼働、再処理事業を着実に進めていくことの重要性を強調。安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けて、「原子力をしっかりと前進させ軌道に乗せていく」と述べた。

10 Jan 2024

2343

原子力規制委員会は12月27日、柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案に伴い設定した原子力規制検査の対応区分「第4区分」(安全活動に長期間にわたるまたは重大な劣化がある)を、「第1区分」(自律的な改善ができる)に変更することを決定した。これにより、法令運用上、同所に発出されていた特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令が、約2年8か月ぶりに解除された。また、規制委が2017年12月に柏崎刈羽6・7号機の新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可と合わせて、東京電力に対し、福島第一原子力発電所事故の当事者として実施した「原子炉設置者としての適格性に係る判断」の再確認に関しても、当時の結論を「変更する理由はない」とし、同社に対し「適格性あり」と判断した。これらの判断に先立ち、規制委では、山中伸介委員長と伴信彦委員が2023年12月11日に現地調査を行い、20日には東京電力の小早川智明社長らとの意見交換を実施。社長からは、柏崎刈羽原子力発電所の保安規定に定める原子力事業者としての基本姿勢7項目を始め、社長直轄の「核物質防護モニタリング室」を通じた行動観察など、同社の取組について説明がなされた。規制委では、27日の会合で、核物質防護に係る不適切事案を受け、2021年度以降、柏崎刈羽原子力発電所に対し実施した合計4,268人・時間に及ぶ追加検査の報告書を了承。追加検査が終了し、今後は、東京電力による改善活動の実施状況について、基本検査で引き続き監視していくこととしている。山中委員長は同日の定例記者会見で、「あくまでもスタートライン」との認識を示したほか、今後の課題として、企業文化の改善や全社的なコミュニケーションについても言及した。原子力規制検査に係る結果および対応区分の変更を受け、東京電力は12月27日、「原点である福島第一原子力発電所事故の反省と教訓にもう一度立ち返り、自律的な全員参加型の改善活動を継続し、原子力事業者として地元の皆様、社会の皆様から信頼してもらえるよう取り組んでいく」とのコメントを発表。28日には、柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案の原因分析再検証・改善措置実施報告書を取りまとめ発表した。

09 Jan 2024

3410

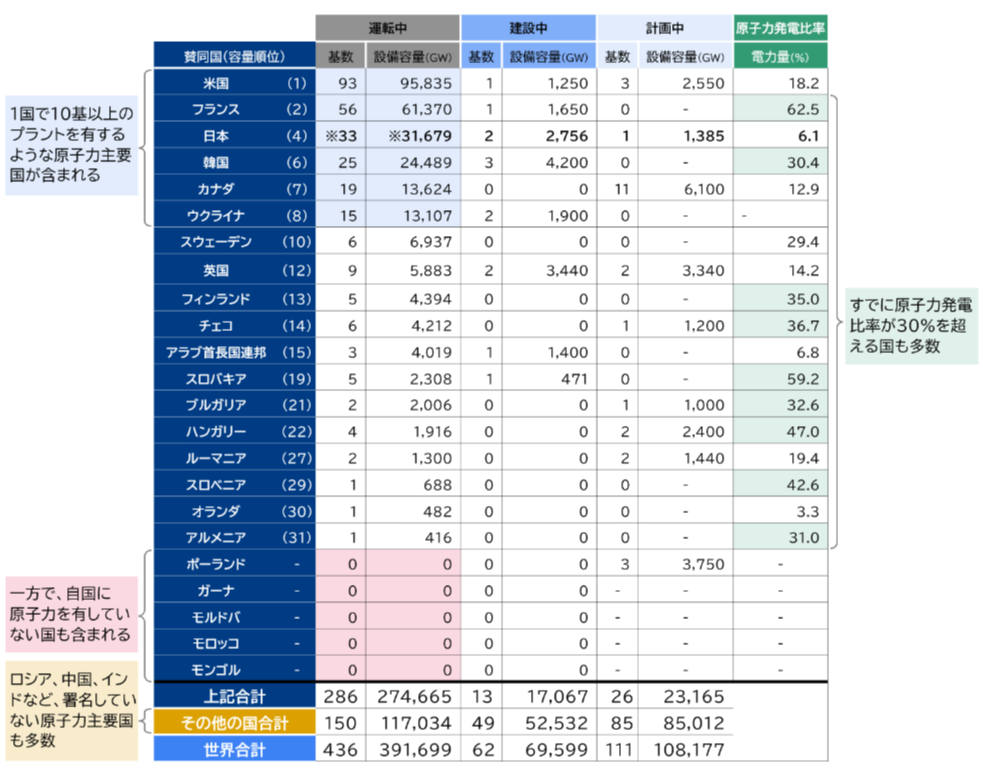

三菱総合研究所は12月26日、先のCOP28(UAE・ドバイ)で発表された「2050年までに、2020年比で世界全体の原子力発電設備容量を3倍にする」共同宣言(「原子力3倍化の宣言」)に関し、日本として、既存炉の再稼働に向けたこれまでの取組に加え、「世界の安全・安定な原子力稼働に積極的に貢献すべき」とする意見を発表した。〈発表資料は こちら〉「原子力3倍化の宣言」の賛同国は計25か国(12月15日時点)。日本は、第三国への革新炉導入支援や同志国と連携したサプライチェーンの強靭化などの取組を通じて、世界全体の原子力発電設備容量の増加に貢献する観点から賛同している。今回、三菱総研が発表した意見ではまず、「原子力3倍化の宣言」について、同じくCOP28で発表された再生可能エネルギー拡大の文書とともに、「従来施策の延長線上では達成できない野心的な内容だ」と評価。その上で、原子力と再生可能エネルギーの二者択一ではなく、「脱炭素エネルギー全体を考慮した国際レベルでの議論が必須」と、指摘している。「原子力3倍化の宣言」を巡る世界のエネルギー情勢については、IEAによる「World Energy Outlook 2023」(WEO2023)などをもとに解説。それによると、WEO2023のシナリオで最も原子力導入を進める「ネットゼロエミッションシナリオ」でも、2050年時点の原子力発電設備容量は、「原子力3倍化宣言」の目標に対しおよそ3億kW不足する見通し。さらに、世界原子力協会(WNA)のデータに基づく世界の既存・建設中・計画中の原子力発電設備容量との関係から、既存炉の閉鎖を考慮した場合、「2050年までに新たに約7億5,000万kWの新設が必要」とも指摘している。また、「原子力3倍化の宣言」に賛同した国の原子力発電の状況を分類・整理。同宣言には、原子力主要国であるロシア、中国、インドが参加していないことから、目標達成に向け「各国のさらなるコミットが必要不可欠」と、強調している。「原子力3倍化の宣言」に対する日本の立ち位置については、直近の課題として、国内既存炉の早期再稼働と運転期間延長をあげたほか、世界の原子力市場への貢献に向けて、原子力産業が培ってきた技術基盤やリスク評価、人材育成のノウハウを活かすことを「日本が世界での存在感を発揮する役割」として期待。サプライチェーンの強靭化に関しては、他国と比べた競争優位性、性能・品質の高度化の必要性にも言及している。

26 Dec 2023

3688

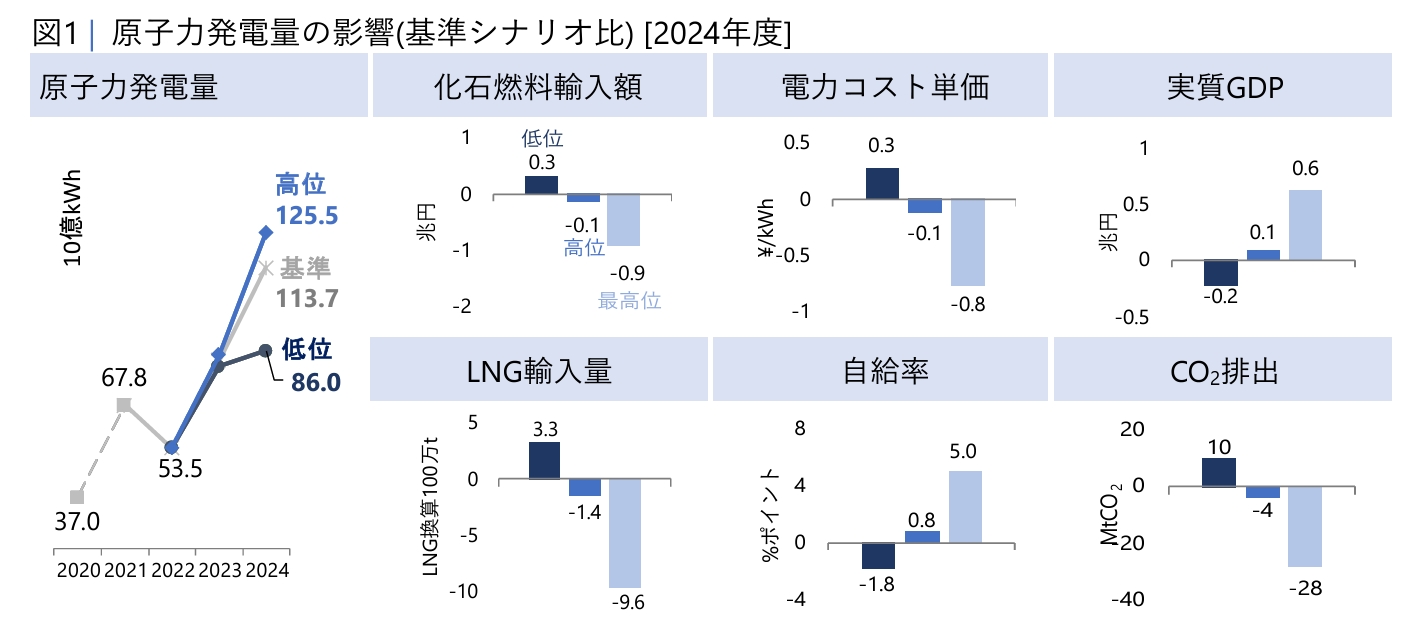

日本エネルギー経済研究所は12月20日、2024年度のエネルギー需給見通しを発表。一次エネルギー国内供給は、対前年度比0.6%減となり、3年連続で小幅な減少が続く見通しを明らかにした。化石燃料については、石炭が対前年度比0.5%増、石油が同1.6%減、天然ガスが同8.3%減となっている。再生可能エネルギー(水力を除く)は、同3.3%増で、一次エネルギー国内供給の7%を占める。原子力については、計16基が再稼働し同36.0%増となる見通し。エネルギー起源CO2排出量は、3年連続で減少し、2024年度は9億900万トンで、同26.4%減となるものの、2013年度比では26.4%減と、「2030年度に2013年度比45%削減」の目標には及ばず、排出量削減進捗は遅れるものとみている。原子力発電に関するシナリオとしては、2024年度末までに、現在再稼働しているプラント12基のみが稼働する「低位ケース」、16基が稼働する「基準シナリオ」、17基が稼働する「高位ケース」に加え、既に新規制基準適合性審査が申請された計27基がすべて稼働する「最高位ケース」を想定し評価。経済効率性では、化石燃料の輸入総額が、「高位ケース」では、「基準シナリオ」比1,300億円節減、「最高位ケース」で同9,100億円節減されるとの試算結果を示している。特に、ウクライナ情勢に伴う地政学リスクに鑑み、原子力発電のシナリオに応じたLNG輸入量については、「基準シナリオ」に比して、「高位ケース」で140万トン減、「最高位ケース」では960万トン減となると見込んでいる。また、CO2排出量については、同じく、「高位ケース」で400万トン減、「最高位ケース」では2,800万トン減となると見込んだ上、「個々のプラントの状況に応じた適切な審査を通じた再稼働の円滑化がわが国の3E(経済性、環境適合、エネルギー安定供給)に資する」と結論付けている。

25 Dec 2023

2572

原子力規制委員会は12月20日の定例会合で、東京電力の小早川智明社長ら、経営幹部を招き、柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護問題に関する取組について意見交換を行った。規制委は同社に対し2021年4月、原子炉等規制法に基づき、規制上の検査対応区分が改善するまで、特定核燃料物質の移動を禁ずる(事実上運転できない)是正措置命令を発出。これを踏まえた追加検査の結果が2023年12月6日の同委会合で報告された。総検査時間は4,000人・時間を超えた。13日には山中伸介委員長らによる現地調査が行われている。また、同委は、柏崎刈羽6・7号機の新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可(2017年12月)と合わせ、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、東京電力に対し実施した適格性判断について、核物質防護問題に鑑み再確認を行うことを今夏決定。これを受け、東京電力は2023年11月1日に柏崎刈羽原子力発電所の保安規定変更の認可を規制委に申請。保安活動における7項目の基本姿勢に一連の不祥事から得た教訓などを反映している。同申請は12月13日に認可された。20日の会合における意見交換で、小早川社長は、経営トップの立場から、核物質防護の不適切事案が発生した際の社長としての受止め核物質防護の改善に際しての社長としての取組保安規定「原子力事業者としての基本姿勢」への対応と、安全性向上の取組への拡張・展開一過性にせず改善を継続していくための、目指す姿の共有・取組・意志の継続――について説明。小早川社長は「福島第一原子力発電所の事故を起こした東京電力が、地域や社会に信頼してもらうのは、簡単な道ではない。今後も全員参加型の改善活動を継続していく」との決意を表明した。これを受け、山中委員長は、原子力の安全・セキュリティ確保は一義的に事業者に責任があることを強調し、今後の規制委による最終判断の如何にかかわらず、「規制委が決してお墨付きを与えるものではない」と述べた。その上で、柏崎刈羽原子力発電所に関する追加検査については「一定程度の改善が見られた」、東京電力に対する適格性判断については「先の判断(原子炉を設置し、その運転を適格に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はない)を変える必要はない」と述べ、いずれも各委員の意見も一致した。27日に開催が予定される規制委員会会合で、総合的判断がなされる見通し。柏崎刈羽原子力発電所に係る特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令については、検査区分が通常の第1区分に改善変更されるものとみられ、この時点で、法令運用上、解除となる。

22 Dec 2023

1889

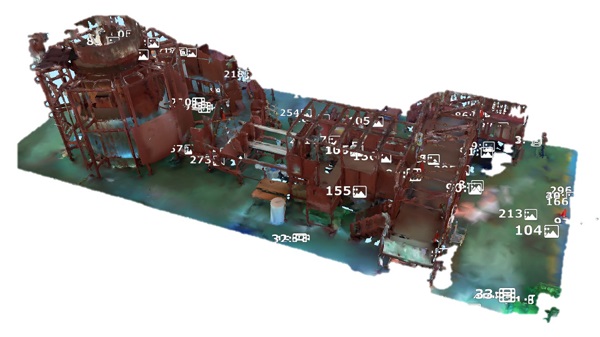

日立製作所は12月18日、現場作業を迅速に進めるための技術を組み合わせ、産業分野での活用を想定した「産業拡張メタバース」を発表した。〈日立発表資料は こちら〉同社では、これまで、エネルギーや交通分野の建設・製造・保全などの現場で、施工・製造他、現場関係者と設計・品質保証・管理部門との情報共有や合意形成を通じ、メタバース(仮想空間)技術の開発に取り組んできた。このほど、同技術を、日立GEニュークリア・エナジーおよび日立プラントコンストラクションとも連携し、両社内で実施した原子力発電所の実寸大模型の移設工事に適用。その結果、特殊なデジタル技術を使わず、遠隔の部署同士での認識食い違いによる手戻り頻度を減少し、他の作業の完了待ちを低減するといった業務効率の向上に有効であることを確認した。今回、開発された技術は、「従来は物理的な制約によって、その場にいる作業員にしか把握できなかった現場を、仮想空間に拡張し、遠隔地にいる関係者にも直感的な形で現場に見える化する」というもの。主な特徴としては、現場のデータを5W1Hの情報とともに迅速に収集する技術蓄積データ活用のためのAI技術ウェブブラウザベースの簡便かつ軽量なデータ可視化――をあげている。熟練者からの技術継承が課題となる中、日立GEニュークリア・エナジーおよび日立プラントコンストラクションでは、「三現主義」(「現場」で「現物」を見て「現実」を認識することを重視する考え)を拡張する技術として、原子力発電所における各種作業に同技術を活用していくとしている。日立、日立GEニュークリア・エナジー、日立プラントコンストラクションでは、三社合同で2023年7月から8月の約2か月間にわたり、原子力発電所のモックアップの移設工事で同技術を実際に使用している。

20 Dec 2023

3198

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が12月19日、5か月ぶりに開催され、COP28での共同宣言など、原子力政策を巡る内外動向についてあらためて整理し議論した。〈資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、今夏の関西電力高浜1・2号機の運転再開に伴い、国内の再稼働炉が12基に上り、来年は東北電力女川2号機、中国電力島根2号機と、新たにBWRの再稼働も見込まれていると期待。国内の原子力発電を巡る状況につき「足下では再稼働が着実に進んでいる」との見方を示した。先のCOP28(UAE・ドバイ)で12月2日に発表された日本を含む20国超による「2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電設備容量を3倍にする」旨の共同宣言にも言及し、日本の「第三国の革新炉導入支援や同志国と連携したサプライチェーンの強靭化などの取組を通じ、世界全体の原子力発電容量の増加に貢献する」姿勢を示した。また、サプライチェーンの維持・強化に関して、資源エネルギー庁原子力政策課は、去る3月の「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)の設立および日本原子力産業協会との共催によるシンポジウム開催についてあらためて紹介。9月のNSCPウェブサイト開設や今後のシンポジウム開催検討にも言及し、議論に先鞭をつけた。原子力エネルギー協議会(ATENA)からは、自主的な安全性向上に関する取組について報告があり、2018年設立以降の評価、今後の課題・方向性について説明。委員からは、原子力安全推進協会(JANSI)との役割分担の明確化に関し意見があった。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、サプライチェーンの維持・強化に関連し、世界最大級の原子力展示会「WNE2023」(11月28~30日、フランス・パリ)へのブース出展について紹介。「WNE2023」には約780社の出展、24,000人の来場があったと述べ、「海外とのチャンネルをつくるよい機会」と強調した上で、今後、会員企業の海外市場展開を支援していきたいと述べた。ATENAによる自主的安全性向上の取組については、「リスク情報を活用した安全性の維持向上とプラントのパフォーマンス向上の両立を図って欲しい」と述べた。〈発言内容は こちら〉この他、遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、「新増設を進めないとサプライチェーンは続かない」と強調。ファイナンスや地域の産業力調整も含め、次世代炉の開発に向けた国の関与に期待した。また核不拡散の観点からプルサーマル計画の推進にも言及している。

19 Dec 2023

2295

原子力発電事業者11社は12月14日、「リスク情報活用の実現に向けた戦略プランおよびアクションプラン」の改訂を共同発表した。「リスク情報を活用した意思決定」(RIDM:Risk-Informed Decision-Making)により、原子力発電の安全性向上を図るもので、2018年2月の策定以降、今回の改訂は、2020年6月以来、約3年半ぶり。RIDMは、原子力施設の安全性向上対策などを行う際、確率論的安全評価(PRA)で得られる定量化されたリスク情報も加え、意思決定を行う手法だ。福島第一原子力発電所事故の反省として、原子力発電所の安全性向上のため、原子力発電事業者では、リスクに向き合う仕組みの構築と、巨大地震・津波といった発生頻度は低くとも発生した場合の影響が大きい外的事象への取組強化を進めてきた。「リスクはゼロにならない」という考えに基づき、規制基準を満たすことにとどまらず、事業者の一義的責任のもと、自ら安全性向上・防災対策の充実を追求し、適切にリスクを定量化・管理する「リスクマネジメント」が重要となる。発電所のリスクを継続的に管理していくため、プラントの設備や運用において、リスク情報を活用し強化すべき点を特定して有効な対策をタイムリーに講じるRIDMを導入すべく、原子力発電事業者は2018年2月に「リスク情報活用の実現に向けた戦略プランおよびアクションプラン」を取りまとめた。RIDMの研究開発は、原子力リスク研究センター(NRRC、電力中央研究所内に2014年設立)が一元的に行っており、具体的取組例としては、四国電力伊方3号機の地震ハザード評価プログラム(SSHAC)があげられる。原子力発電事業者によるRIDM導入に向けた戦略プランは、前回の2020年6月改訂で、フェーズ1(2018~20年) RIDMに必要な機能を整備し、リスク情報活用を実践フェーズ2(2020年~) RIDMのための技術基盤の活用・改善、研究開発の継続と成果の適用、RIDMプロセスの適用範囲の拡大――と、それぞれ成果、目標を提示。続く今回の改訂では、フェーズ2の進捗状況を確認した上で、今後の取組・目標を設定。例えば、技術的取組としては、関西電力美浜3号機で実施されたリスク低減に有効な対策として、非常用炉心冷却装置の再循環自動切替装置の2025年以降導入の決定などがあげられる。この他、産業界を挙げた取組として、原子力エネルギー協議会と連携した運転中保全(OLM)の適用範囲拡大に向けた検討も行われており、今後は、規制当局と様々な側面から議論を進め、実機プラントへの早期適用を目指すとした。これにより、あくまで結果として、安全性向上とともに、プラントのパフォーマンス向上につながることも期待される。電気事業連合会の池辺和弘会長は、12月15日の定例記者会見で、RIDMの活用に関し、「新しいプロセスも活用しながら、さらなる安全性向上に努め、原子力発電の最大限の活用を図っていく」と述べた。

18 Dec 2023

2568

就任会見を行う齋藤経産相西村康稔経済産業相が12月14日に退任したのに伴い、後任として衆議院議員の齋藤健氏が就任。同日晩、就任記者会見を行い、抱負を述べた。同氏は、安倍内閣で農林水産相などを歴任している。その中で、齋藤経産相はまず、経産省が取り組む政策分野に関し、「通商産業、エネルギー、そして災害対応と、大変幅広く、それぞれの分野で多くの課題に直面している」との問題意識を示した。さらに、東日本大震災から12年以上が経過した福島の復興、GXの具体化に向けた取組、大阪・関西万博の準備を重点課題にあげ、「待ったなしの課題が山積している」と強調。さらに、通商産業省(当時)に職員として勤務した経験を持つ同氏は、40年程前の就職当時を「あの頃、『通商産業政策を命がけでやる』という気持ちで門をくぐった」と、振り返りながら、「今、初心に立ち返りもう一度、しっかりやっていく」と、就任に際しての決意を述べた。エネルギー・環境政策については、「再稼働や核燃料サイクル含めた原子力政策、再生可能エネルギーの拡大、GXの実現など、一つ一つ確実に対応していく」と明言。福島の復興や福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に関しては、「8月に開始したALPS処理水の海洋放出について、政府として全責任をもって取り組んでいく」としたほか、「帰還困難区域の避難指示解除に向けて、交流人口の拡大などを通じ、被災地の復興を着実に進めていく」と述べた。近々議論が本格化するとみられる次期エネルギー基本計画の策定については、自身の資源エネルギー庁課長職時代の勤務経験も活かし、「まずはしっかりと現状を把握し取り組んでいきたい」と強調した。なお、齋藤経産相は、翌15日の閣議後記者会見で、COP28(11月30日~12月13日、UAE・ドバイ)が採択したUAEコンセンサスに関連し、日本の化石燃料からの脱却に向けた取組について問われたのに対して、再生可能エネルギーや原子力など、脱炭素電源への転換を進め、2050年カーボンニュートラル実現を目指す姿勢から、「整合的なものである」と明言。また、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関しては、一連の核物質防護事案に鑑み、「予断を持って発言することは差し控えたい」とした上で、事業者に対する徹底した指導の他、「安全確保を大前提に、発電所の必要性や意義について新潟県など、地域の理解が得られるよう引き続き丁寧に説明していく」と述べた。

15 Dec 2023

1855

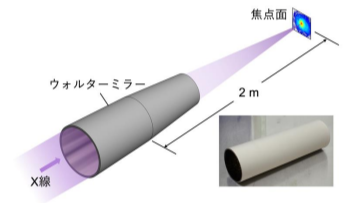

太陽フレア爆発などの宇宙現象が通信・放送、航空運用、電力網に影響を及ぼすことが懸念されている。大規模な太陽フレアは平均で年1回程度発生しており、X線などの電磁波や、航空乗務員の被ばく原因となる太陽放射線が放出されることから、総務省・研究機関でも発生予報の高度化に向け、対策に努めているところだ。こうした太陽現象の解明に資することが期待される研究成果を、東京大学、名古屋大学と、レンズメーカーの夏目光学が12月14日に発表した。〈発表資料は こちら〉東大先端科学技術センター・三村秀和教授らによる研究グループは、X線望遠鏡用の高精度ミラーを製作する技術を確立。宇宙X線は非常に高いエネルギーを持つ光であるため、一般的なレンズやミラーで集めることができない。宇宙X線観測用の望遠鏡では、ウォルターミラーと呼ばれる特殊な筒型ミラーが用いられる。ウォルターミラーは、極めて高い精度が要求され、これまで小指程度の大きさにとどまり、大型のものは製作が困難であった。このほど開発された手法は、鋳造によるものだが、まず、マンドレルと呼ばれる筒状のガラス製の型を製作。次に、電気メッキの原理で、マンドレルの表面を覆うように厚さ0.5~2mmの殻を作る。この殻をマンドレルから引き抜き、ウォルターミラーを量産する(考古学展示品のレプリカ作成のイメージ)。ここで、殻には、副反応により表面に気泡が生じ、特に大型のミラーでは形状を歪めてしまう難点があった。今回、真空を利用した「気泡除去手法」を用いることで、X線望遠鏡に適用できる大きなミラーを、誤差1μmの精度で製作可能となった。今回の研究では、日米共同の太陽観測ロケット実験「FOXSI-4」に用いられる直径60mm、長さ200mmのウォルターミラーを製作。誤差0.3μmの高精度が達成された。「FOXSI-4」では、NASAの観測ロケットを用い、太陽フレアから放出されるX線を詳細に観測する計画だ。日本は、今秋のX線分光撮像衛星「XRISM」の打ち上げなど、X線天文学をリードしており、研究開発に当たった研究グループでは、今回の成果について、望遠鏡の高性能化・低コスト化とともに、X線天文学の進展にも貢献すると期待を寄せている。研究に参画した夏目光学は、光学機器メーカーが集まる長野県に本社を有し、半導体製造、レーザー加工など、幅広い技術分野を手がけている。

14 Dec 2023

1589

原子力規制委員会は12月13日、東京電力より申請された柏崎刈羽原子力発電所の保安規定変更を認可した。柏崎刈羽原子力発電所では、2021年1月以降に相次いで発生した核物質防護に係る不適切事案に鑑み、今夏以降、規制委による適格性判断の確認が行われてきた。規制委は、東京電力経営幹部との公開会合などを経て、2023年11月1日、東京電力より、保安活動における7項目の基本姿勢に一連の不祥事から得た教訓などを反映した保安規定変更の申請を受けた。変更された保安規定では、社長自身が従業員や協力会社の安全に関する意識と行動をモニタリングすることや、日常的に課題の共有や対策の議論を行うことで、自主的な安全性の向上を実現するとしている。11月29日の会合における議論で、変更内容は妥当とされており、本日、正式な認可に至った。東京電力では、今回の保安規定変更認可を受け、「引き続き、規制委員会による審査に真摯に対応するとともに、福島第一原子力発電所の事故から得た教訓を踏まえ、さらなる安全性、信頼性の向上に努めていく」とコメントしている。柏崎刈羽6・7号機について、同委は2017年12月に新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を発出した上で、福島第一原子力発電所事故の当事者としての、適格性判断を実施。「原子炉を設置し、その運転を適格に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はない」と結論づけており、今回の適格性判断は2度目となる。なお、柏崎刈羽原子力発電所について、規制委は、東京電力に対し、原子炉等規制法に基づき、規制上の検査対応区分が改善するまで、特定核燃料物質の移動を禁ずる(事実上運転できない)是正措置命令を2021年4月に発出しており、これを踏まえた追加検査の結果が12月6日の同委会合で報告された。続く13日の会合では、11日に山中伸介委員長と伴信彦委員が行った現地調査の結果が報告され、山中委員長は、会合終了後の記者会見で、「適格性については一定程度確認ができた」と評価。その上で、翌週に予定される小早川社長との面談に向け、「事案発生から3年間の取組の総括、今後の意気込みを聴きたい」と述べた。最終的判断についてはその後、改めて委員間で議論するとしている。

13 Dec 2023

2330

福島第一原子力発電所近傍における海水・海底土や福島県の水産物の採取によるIAEAの海洋モニタリングに関する2022年報告書が12月12日までに公表された。〈発表資料は こちら〉日本政府の要請に基づき、わが国の海域モニタリングの信頼性、透明性を担保すべく、2014年から実施されている分析機関間比較調査で、IAEAが福島第一原子力発電所廃炉の進捗について、2013年度に取りまとめた報告書のフォローアップとなるもの。2022年は、11月7~14日に、モナコのIAEA海洋環境研究所(MEL)の専門家に加え、さらなる透明性向上の観点から、独立した第三国として韓国とフィンランドの分析機関も参加している。今回公表された報告書によると、採取した海水・海底土、福島県で水揚げした数種類の魚は、均質化した上で、日本の11機関、IAEA/MEL、第三国の分析機関に送付され分析。IAEAが集約・評価した。その結果、それぞれの試料中の放射性核種を比較し、大多数に有意な差がみられず高い信頼水準にあると結論付けた上、「日本の分析機関が、引き続き高い正確性と能力を有する」と、評価している。2022年からは、日本政府とIAEAとの覚書により実施されているALPS処理水安全性レビューの一環となる分析機関間比較調査も行われており、その結果については別途公表される予定。2023年も、10月16~23日、IAEA/MELに加え、IAEAから指名されたカナダ、中国、韓国の専門家も来日し、同調査が行われた。

12 Dec 2023

1758