ブルガリア北西部にあるコズロドイ原子力発電所(KNPP)5号機で5月29日、米ウェスチングハウス(WE)社製の燃料が初装荷された。ブルガリアにおける燃料供給源多様化の重要な節目となった。KNPPとWE社は、2022年12月に10年間の燃料供給契約を締結。今年4月、スウェーデンにあるWE社のベステロース燃料工場で製造された燃料がKNPPに搬入された。5号機(PWR=VVER-1000、104万kWe)に初装荷された燃料は、ウクライナの複数の原子力発電所で10年以上の装荷実績がある。KNPPのV.ニコロフ所長は、「燃料供給の多様化は、プラントの高いパフォーマンスを維持し、安全で信頼性の高い手頃な価格のエネルギー確保に不可欠である」と強調した。KNPPはブルガリアで唯一稼働する原子力発電所で、5、6号機はそれぞれ1988年、1993年に営業運転を開始した。6号機(VVER-1000、104万kWe)と併せて、国内の総発電電力量の約1/3を供給している。6号機の燃料は、仏フラマトム社と10年間の供給契約を締結している。なお、同発電所第Ⅱサイトでは米WE社製AP1000(PWR、125万kWe)×2基の新設計画が進展中だ。

05 Jun 2024

1457

欧州原子力産業協会(nucleareurope)は5月22日、原子力による水素製造がエネルギー安全保障と産業競争力の面でもたらす利点を強調したポジションペーパーを発表。さらに、欧州連合(EU)においてクリーンな水素製造を支援するために必要な重点項目を、EUの政策立案者に提言した。水素は工業用熱、アンモニア生産、精製・石油化学、陸上輸送、鉄鋼業などの分野における需要を満たすのに役立つ。ポジションペーパーによると、欧州委員会は現在、主に再生可能エネルギーからのみ生産される水素(グリーン水素)に焦点をあてている。この水素の大部分は第三国、特に南半球から輸入されるため、輸送と損失からエネルギー需要を増大させ、エネルギー貧困が深刻な国を搾取し、輸入水素への依存を生み出すことで欧州のエネルギー安全保障への影響のほか、圧縮、貯蔵、輸送に係るコストが増加する可能性があるという。そして2050年までのネットゼロ達成という目標を見据え、グリーン水素の国内生産の現実的予測とのギャップを原子力など他の低炭素エネルギー源が埋める可能性に言及している。そして、グリーン水素の殆どは電気分解によって生産されるため消費電力の大幅増加は避けられないが、原子力から水素を製造することで、設置される電解装置の稼働率がベースロード生産で最大化されると指摘した。出力100万kWe、設備利用率90%超の原子力プラントと電解装置との組合せで年間約16万トンの水素を生産、原子力の蒸気を利用できる高温電解装置との組合せでは、更に20%まで増産が可能だという。nucleareuropeは信頼性が高く手頃な価格のエネルギーの確保は再産業化のカギであり、雇用創出と経済成長、エネルギー安全保障の強化につながると強調した上で、EU域内での水素製造の展開を支援するため、EUに対し、以下の重点項目を提言している。エネルギー安全保障の強化のため、原子力を含むあらゆるネットゼロ技術の可能性を認識し、水素製造への多様なアプローチを奨励する。第三国からの輸入水素への依存を減らし、EU加盟国が自国のエネルギーの将来に対するコントロール維持を目指す。EU域内の水素製造施設の競争力と持続可能性を確保するため、再産業化と雇用創出における水素産業の役割を認識し、域内の水素産業の成長を支援する政策を策定する。エンドユーザーへの近さ、費用対効果、環境の持続可能性を優先した、域内の水素製造、貯蔵、流通を支援するインフラへの戦略的投資を提唱する。原子力による水素製造等、水素製造技術の効率と費用対効果の改善に焦点を当てた研究開発イニシアチブに資源を配分する。技術革新の加速のため、産業界、研究機関、政府間の協力を促進する。

04 Jun 2024

1847

国営スロベニア電力(GENエネルギア)は5月21日、同国の電力研究所と共同で、クルスコ原子力発電所の増設計画(JEK2プロジェクト)に関する経済性評価を発表した。出力100万kWe~240万kWe規模の増設プラントをスロベニアの電力システムへ接続した場合の安全性・安定性解析を実施し、電力網への影響の観点から、JEK2プロジェクトの最適な設備容量は最大130万kWeであると結論づけた。なお、JEK2プロジェクトのオーバーナイトコスト((金利負担を含まない建設費))は100万kWeのプラント増設で93億ユーロ(1.59兆円)、165万kWe増設で154億ユーロ(2.63兆円)と試算されている。GENエネルギアは5月20日、関係省庁にJEK2プロジェクトの国家空間計画(DPN)の草案を提出。今後、これら省庁による調整後、一般公開、DPN開始に関する政府決定を経て、環境影響評価を実施する。2028年までに最終投資決定(FID)を行い、2032年に着工したい考えだ。GENエネルギア社単独ではJEK2プロジェクトの資金手当はできず、国の役割が重要であるとしている。JEK2プロジェクトは、スロベニアの脱炭素化と電力の自給自足を可能にし、少なくとも60年間(運転延長の場合は80年以上)、電力を安定供給する。10年間で推定5,640人の新規雇用の創出、投資総額の37%以上は国内で調達される見込みで、スロベニア経済への好影響が期待される。GENエネルギアは、今年後半に実施される国民投票に先立ち、JEK2プロジェクトについて広く国民の意識を高め、情報にアクセスできる取組みとして、今月にクルスコ市内に情報センターを設置するとともに、今後数か月間、同プロジェクトやエネルギーに関する対話型の巡回プレゼンテーションを実施する予定だ。また、同プロジェクトに特化したウェブサイトやメディアを通じて情報提供に努めるとしている。なお、GENエネルギアのD.パラバンCEOは2023年10月、JEK2プロジェクトで当初予定していた110万kWe規模の増設計画を変更し、最大240万kWeまたは2基の建設計画を表明していた。同時にJEK2の主契約者の候補として米ウェスチングハウス(WE)社、フランス電力(EDF)、韓国水力・原子力会社(KHNP)の3社を挙げている。スロベニアでは現在、クルスコ原子力発電所(PWR、72.7万kW×1基)が運転中。1983年1月に営業運転を開始して以来、スロベニアの電力の約40%を供給している。同発電所はGENエネルギアと隣国クロアチアの国営電力会社のHrvatska elektroprivreda(HEP)が共同所有しており、2023年1月には、2043年まで20年間の運転期間延長が認可された。

03 Jun 2024

1936

ノルウェーの原子力プロジェクト会社であるノルスク・シャーナクラフト(Norsk Kjernekraft)は5月16日、電力や熱を必要とするデータセンターや水素製造などの産業向けに小型モジュール炉(SMR)を送電網に接続せずに利用する「オフグリッド」で建設する計画を明らかにした。同社は、「オフグリッド」のSMRを電力と熱を必要とする工業地帯に隣接して設置、送電網整備を不要とすることで、プロジェクトの経済性を向上させ、産業の育成と雇用創出、経済成長の実現を図るとともに、ノルウェーの自然環境を保全しながらゼロエミッション目標の達成を目指すとしている。なお、「オフグリッド」のSMRの採用は大規模な送電網インフラがすでに存在する、あるいは計画されている場合など、送電網への接続が合理的な場合を除く。同社によると、再生可能エネルギーは土地面積や天候によって発電量は制限されるが、オフグリッドSMRは広大な土地面積を必要とせずに発電量を増やすことができ、継続的な経済成長が保証されるという。例えば、ノルウェー中部のフォセン陸上風力発電プロジェクトを構成するロアン風力発電所とストルヘイア風力発電所の占有面積は62km2。GE日立社製のSMR「BWRX-300」の占有面積は0.05km2で、天候に左右されることなく37%増の電力を供給できる。また、オフグリッドSMRは電力・熱を必要とする工業地帯に直接隣接して建設が可能。水力発電と同様に、運転期間は100年(運転開始60年後と80年後にバックフィット作業を実施)で、20~25オーレ(約3~3.7円)/kWhと安価な電力を供給できる。一般に、オフグリッドSMRは電力の他、大量の熱・高温蒸気を消費する産業で採用され、鉄鋼、アルミニウムの他、炭素回収、水素、アンモニアなどの生産、余熱は地域暖房に利用が可能といわれている。ノルウェーは冷涼な気候で治安も良いことから、データセンターの設置にとっては魅力的なロケーションだろう。実際、米グーグル社はノルウェー南部のシーエン市にデータセンターを建設中である。今後20年間に84万kWの発電設備容量を必要としており、ノルウェーのT.アースランド・エネルギー相(シーエン市出身)は同市内での発電設備の必要性を訴え、同市は原子力発電導入の検討を表明している。ノルスク社は、データセンターに隣接して30万kWe規模のSMR×3~4基を建設することで、サッカースタジアム2~3個分の面積で、年間75億~100億kWhの電力供給が可能であるとし、これはデータセンターと水素製造の電解プラントの操業に十分な量であるとしている。また、これをノルウェーの複数の場所に設置し、ゼロエミッション目標の達成と今後数十年間の経済成長への期待を寄せる。同社は今年4月末、「欧州SMR産業アライアンス」のメンバーとして承認されている。なお、ノルウェーの2022年総発電電力量は1,468億kWhで、内、水力発電が88%、風力発電が10%のシェアを占め、ほぼ再生可能エネルギー利用である。

03 Jun 2024

2143

ロシアのプーチン大統領がウズベキスタンを公式訪問した5月27日、両国首脳はウズベキスタンにおける原子力発電所建設の協力に関する2018年の政府間協定を改正し、ロシア製小型モジュール炉(SMR)の建設を含む協力拡大で合意した。同日、ロシア国営原子力企業ロスアトム傘下のエンジニアリング部門である「アトムストロイエクスポルト」社とウズベキスタン原子力庁(ウザトム:Uzatom)傘下の「原子力発電所建設総局」は、ウズベキスタンにおけるSMRの建設契約に調印した。ウズベキスタン東部のジザク州にロシア製RITM-200N(PWR、5.5万kW)6基構成のSMR発電所を建設する計画で、ロスアトムが主契約者となり、現地企業も建設に参加して今夏にも着工予定。選定サイトはすでに調査済みで、その適性と安全性は確認されており、プロジェクトの実施期間の大幅な短縮が見込まれる。なお、2018年9月に締結された政府間協定では、ウズベキスタンにロシア型PWR(VVER)のうち、120万kW級のVVER-1200を2基建設することを規定していた。ウザトムのA.アフメドハジャエフ長官は、「ウズベキスタンのエネルギー需要は2050年までにほぼ倍増する見込みで、エネルギーシステムの安定稼働と経済発展のためには再生可能エネルギー源に加えてベースロード電源の確保が不可欠」と指摘。そのうえで、同長官は「ロスアトムとの協力関係を拡大し、ウズベキスタンのエネルギー部門を先進的な原子力技術によって強化する」とSMR導入に意欲を示した。国連エネルギー統計年鑑(2021年)などによると、ウズベキスタンの総発電電力量は約710億kWh(2021年)で、火力発電が93%(ほぼ天然ガス利用)を占めている。ロシアの最新SMRであるRITM-200Nは、革新的な海洋技術を陸上用に改良。熱出力は19万kWt、電気出力は5.5万kWe、設計運転年数は60年である。RITM-200は2012年以降、ロシアの原子力砕氷船「アルクティカ」、「シベリア」、「ウラル」、「ヤクーチア」、「チュコトカ」向けに10基が製造され、最初の3隻はすでに北極圏西部で就航中。また、RITM-200N原子炉をベースにした陸上設置型SMRは、サハ共和国北部のウスチ・クイガ村で建設中。2027年の起動、2028年の運転開始を予定している。周辺の鉱床開発などの産業企業に電力を供給する計画だ。

31 May 2024

2180

中国広核集団(CGN)が広西チワン族自治区に所有する防城港原子力発電所4号機(華龍一号/HPR1000、118万kW)が5月25日、営業運転を開始した。同機は4月3日に初臨界、4月9日に送電を開始していた。中国南部に位置する少数民族地域初の原子力発電所である防城港発電所は、CGNが61%、広西投資集団(GIG)が39%を所有。1、2号機(PWR=CPR-1000、各108.6万kW)はそれぞれ、2016年に営業運転を開始した。3号機はCGN設計による「華龍一号」の初号機で、2023年3月に営業運転を開始している。第3世代PWRの「華龍一号」は、CGNと中国核工業集団(CNNC)双方の第3世代炉設計を一本化して開発された。3、4号機はCGN設計による「華龍一号」の実証プロジェクトとして位置づけられ、4号機の営業運転開始で実証プロジェクトが完了したことになる。CGN版「華龍一号」は、防城港3、4号機の他、浙江省の三澳原子力発電所1、2号機、広東省の陸豊原子力発電所5、6号機ならびに太平嶺原子力発電所1、2号機でも採用され、建設工事が行われている。CNNC版「華龍一号」については、すでに2021年1月と2022年3月に、福建省の福清5、6号機として営業運転を開始。海外にも輸出しており、パキスタンのカラチ原子力発電所で2021年5月に2号機が、2022年4月に3号機がそれぞれ営業運転を開始している。

29 May 2024

1522

英国で原子力分野の人材に関する国家原子力戦略計画が始動した。原子力部門間での協力、トレーニングへの投資、リーダーシップ開発、多様性の向上に基づき、原子力部門に人材を惹きつけ、労働力を維持することを目的としている。5月15日に始動した政府支援の「スキルに関する国家原子力戦略計画」(National Nuclear Strategic Plan for Skills)は、2026年までに原子力分野での新規の実習生数を倍増させ、2030年までに4万人の新規雇用の創出を目標に掲げる。昨年8月に結成された原子力スキル・タスクフォースによって考案されたこの計画は、業界の労働力をほぼ50%増加させ、原子力部門が魅力的で長期的なキャリアの選択肢となることを目指している。この計画に係る活動は、原子力スキル提供グループ(Nuclear Skills Delivery Group:NSDG)によって実施される。国防を維持するとともに、強靭なエネルギー供給体制を構築し、経済発展の促進、2050年までのネットゼロ目標の達成に向けた原子力プログラムを支援する。NSDGは、民生・軍事の両部門において原子力スキルを主導する組織体。同計画の具体的な活動は以下のとおり。2025~2026年までに、溶接、電気、エンジニアリングなどの職種の実習生を倍増する。2025~2026年までに、原子力部門に就く大学生をスポンサーシップと奨学金制度によって倍増するとともに、最高レベルの技術スキルと知識の確保のため科学・核分裂分野の博士号の取得者数を4倍に増やす。将来の幹部職員を育成するためのスキームを作成する。中途で原子力部門に入る人材のスキル向上に取り組む。全国的な広報キャンペーンである「Destination Nuclear」を通じて人材募集と原子力部門の多様なキャリアの機会を紹介する。地域の要件に合わせた労働力とスキル向上のため、地域ハブを創設する。原子力部門の研修能力を向上する。従業員の多様性の受け入れを拡大する。NSDGの原子力スキルプログラムを統括するB.プレザント氏は、「スキルの課題は、原子力部門が協力し合うことによってのみ達成が可能。だからこそ、計画には業界が現在取り組む特定テーマやプロジェクトが盛り込まれている。また、この計画には、原子力の民生部門と軍事部門を横断したスキル調整も含まれる」とし、原子力部門の地域的なニーズに関連した人材の採用を強化、教育レベル全体で受入れを拡大、既存の業界専門家のスキル向上を図り、多様性を拡大することで、原子力産業の長期的な能力維持と国家とエネルギー安全保障に不可欠な、意欲ある労働力を原子力部門に確保する意向を示した。

29 May 2024

1856

スロバキア政府は5月15日、同国中部のハンドロバで開催された政府会合で、既存のボフニチェ原子力発電所サイトでの新設計画を正式に承認した。ボフニチェ発電所サイトの既存のインフラを利用し、5号機(最大120万kWe)を建設する計画。今後、関係省庁に対し、5号機の建設条件、準備・実施作業、建設スケジュール、建設の財務的保証、新規炉の資金手当並びに炉型の選定プロセスに関する提案を、内閣へ提出するよう要請している。スロバキア西部にあるボフニチェに新しい原子力発電プラントを建設する計画は2009年に遡る。国営スロバキア原子力・廃止措置会社(JAVYS)とチェコ電力ČEZは2009年12月に合弁企業のスロバキア原子力発電会社(JESS:JAVYS 51%、ČEZ 49%を所有)を設立。JESS社は、2013年から環境影響評価(EIA)を実施し、2016年にEIAプロセスを終了。2023年2月には、ボフニチェでの新設のサイト許可を原子力規制当局(ÚJD)に申請した。スロバキアでは現在、モホフチェ発電所で2基(1~2号機、VVER-440)、ボフニチェ発電所で2基(3~4号機、VVER-440)の計4基が稼働中で同国の電力需要の半分以上を賄う。モホフチェ3~4号機(VVER-440)が建設中で、3号機は2023年1月に送電を開始、2024年内に営業運転を開始予定。両発電所の運転者はスロベンスキー・エレクトラルネ社で、政府が34%の株式を所有する。同社は原子力発電のほか、水力発電、太陽光発電を実施している。

28 May 2024

1702

米政府は5月21日、フィリピン政府とマニラで共催した第6回インド太平洋ビジネスフォーラムで、米商務省の国際貿易局(ITA)による東南アジアの民生用原子力産業のための産業ワーキンググループの設立を表明。また同日、フィリピンの原子力分野の人材開発等に向けた覚書も締結された。東南アジアへのSMR導入を目指す。産業ワーキンググループは約40社の米国企業で構成され、東南アジアにおける先進的な民生用原子力発電プロジェクト、特にSMRの東南アジアにおける展開の促進を目指す。ITAのエネルギー・環境産業部(OEEI)と在マニラ米商務部が作業部会を共同運営し、米国貿易開発庁(USTDA)他の米国政府機関が支援する。また、フィリピン・アメリカ教育財団(PAEF)は、奨学金や学術交流を通じてフィリピンの民生用原子力産業におけるスキルや労働力の開発を促進するため、フィリピン・エネルギー省(DOE)と協力覚書(MOU)に調印した。米国国際開発庁(USAID)もDOEのクリーン・エネルギー移行プログラム、民生原子力協定の履行にあたり、DOEとMOUを調印した。一連のMOU調印に立ち会ったD.クリテンブリンク米国務次官補(東アジア・太平洋担当)は、「MOUは民生用原子力産業の持続可能性の確保に向け、高スキルの専門家育成の支援、強固な政策の制度化、商業的パートナーシップの促進という米政府のコミットメントを示すもの」と強調した。米国は2023年11月に、フィリピンと原子力協力協定(通称123協定)を締結している。脱炭素化とエネルギー自給率向上を目指すフィリピンに、米国から原子力発電を中心とした民事用原子力関連投資、原子力機器や資材の輸出を可能にする法的枠組みで、フィリピンへのSMRをはじめとする原子力技術輸出の商機を支援する。

27 May 2024

2438

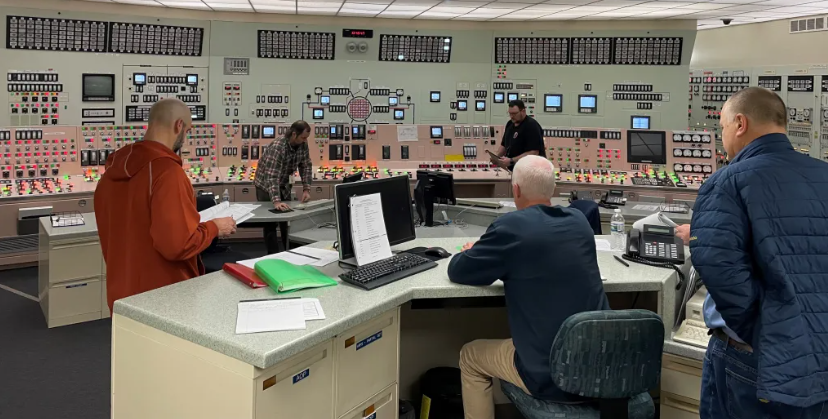

米ホルテック・インターナショナル社は5月14日、ミシガン州にある閉鎖済みのパリセード原子力発電所の再稼働に向けた準備の進捗について公表した。同発電所では人材の確保、トレーニングプログラムの活性化、多数のプラントシステムおよびコンポーネントの改修・調達、規制書類の提出、資金調達など、再稼働にむけた準備が加速している。パリセード発電所では再稼働に向けて閉鎖前の従業員の再雇用も含め、現在360名以上の従業員が勤務しており、再稼働計画が始まって以来、150名近く増員している。原子炉運転シミュレーターの再設定と運転員訓練プログラムを再開。プラントの長期運転時の安全確保のため種々の機器の大規模な改修や交換工事、新燃料の発注、長寿命部品の調達などが進行中である。規制手続きについては、再稼働に向けて米原子力規制委員会(NRC)への複数の許認可申請を行うとともに、規制手続きの一環である公開ミーティングにも参加している。同発電所が運転を再開すると、閉鎖された後に営業運転に復帰する米国初の原子力発電所となる。パリセード発電所の再稼働方針については、ミシガン州のG.ホイットマー知事が2022年9月に支持を表明。2023年7月には、同発電所の再稼働に1.5億ドル(約235.1億円)の支援を盛り込んだ2024会計年度の州政府予算法案に署名している。2024年4月には、米エネルギー省(DOE)が融資プログラム局(LPO)を通じて、同発電所の再稼働に向けた融資保証として15.2億ドル(約2,382.3億円)を上限とする条件付きの提供を発表。ホルテック社は、NRCの運転認可を条件として、少なくとも2051年まで運転できるようプラントの改良を実施する計画だ。また、同社は今月初め、プラント改良と保守専業の子会社の設立を発表。世界で稼働する原子力発電所を対象に、AI活用の予防保全やロボット主導の放射線量被ばく低減などの最先端技術の導入を行う。その最初のプロジェクトが、パリセード発電所の改良作業となる。なお、ホルテック社は、同社製小型モジュール炉「SMR-300」(PWR、30万kWe)を2基、パリセード発電所サイトに建設する計画も進めている。同2基が稼働すれば、ミシガン州の無炭素電源の設備容量はほぼ倍増となる。2026年の建設許可申請を予定している。パリセード発電所(PWR、85.7万kWe)は、1971年に営業運転を開始し、2022年5月に永久閉鎖となった。翌6月、同発電所は所有者・運転者のエンタジー社から、廃止措置を実施するため、ホルテック社に売却された。

27 May 2024

2075

英政府は5月22日、次期大型原子力発電所の建設候補地として、ウェールズ北部、アングルシー島のウィルヴァ・サイトを選定した。同サイトは、英国の新規建設の牽引役として昨年7月に発足した政府機関「大英原子力(Great British Nuclear=GBN)」が今年3月、日立製作所から、イングランド南西部サウスグロスターシャーのオールドベリー・サイトとともに買収した原子力開発用地。政府が新規原子力発電所の建設用地を確保したのは、1960年代以来のことである。ウィルヴァ・サイトは、サマセット州で建設中のヒンクリー・ポイントC(HPC)発電所、サフォーク州で建設を計画中のサイズウェルC(SZC)発電所に続き、3番目となる大型原子力発電所の建設候補地となる。かつてマグノックス炉が稼働していたウィルヴァに、原子力発電所を再度建設し、ウェールズに雇用と投資をもたらすなど地域経済の活性化が期待される英政府は今年初め、エネルギー安全保障を強化し、2050年のCO2排出実質ゼロ(ネットゼロ)へ向けた原子力ロードマップを発表。2050年までに国内で合計2,400万kWの新規原子力発電所を稼働させ、国内電力需要の4分の1を原子力でまかなうとし、小型モジュール炉(SMR)の導入や、HPC、SZCに続く大型炉プロジェクトの検討も盛り込まれている。英政府は今回の建設サイトの選定とともに大型発電所の建設に向けて、協議を開始した。

24 May 2024

1919

ウクライナの原子力発電会社「エネルゴアトム」と韓国の現代E&C(現代建設)社は5月13日、ウクライナにおける原子力発電プラント新設の設計、建設、試運転に関する協力覚書(MOC)に調印した。協力覚書は、ウクライナのG.ガルシェンコ・エネルギー相と韓国のH. キム駐ウクライナ大使立会いのもと、エネルゴアトム社のP.コティンCEOと韓国の現代E&C社のY. チェ副社長によって調印された。ガルシェンコ・エネルギー相は、今回の覚書調印は、フメルニツキー原子力発電所における米ウェスチングハウス(WE)社製「AP1000」(PWR、125万kWe)の新設プロジェクトにとって重要であると指摘する。エネルゴアトム社は、自社の新たなインフラプロジェクトへの現代E&C社からの投資と技術協力に対する期待を強調。特に、タービンを含む原子力発電プラント建設のための様々な機器供給分野において、韓国との緊密な協力への関心を表明した。今回の覚書は、2023年11月に両社が締結した基本合意書(LOI)に基づくもので、LOIではウクライナにおける大型原子力発電所ならびに小型モジュール炉(SMR)プロジェクト推進に向けた支援や原子力発電プラントの研究開発に関するノウハウの交換等の分野で協力を模索することで合意していた。なお、WE社と現代E&C社は2022年5月、「AP1000」のグローバル展開に共同参画する戦略的協力合意を締結している。今年4月、フメルニツキー原子力発電所では「AP1000」を同国で初採用する5号機の建設プロジェクト開始の式典が米国のB.ブリンク駐ウクライナ大使も出席して開催された。ウクライナには、2022年3月初旬からロシア軍の支配下にあるザポリージャ原子力発電所の6基を含め、国の総発電電力量の約半分を供給する15基の原子炉がある。フメルニツキー発電所1号機(VVER-1000)は、1986年に起きたチョルノービリ(チェルノブイリ)原子力発電所事故後の1987年に送電網に接続、1990年に2~4号機(VVER-1000)の工事は中断した。その後、2号機の工事は再開され2004年に送電網に接続。3号機は工事中断時に75%、4号機は28%完成していた。ウクライナ内閣は今年の4月上旬、3~4号機の建設・完成に関する法律案を最高会議に提出。法案成立後、3号機で機器の設置に直ちに着手する。ガルシェンコ・エネルギー相によると、3号機は最短2年半で運転開始ができるという。WE社は、3~4号機については、「AP1000」を採用する5~6号機と技術面において同様の役割は果たせないものの、一定部分での支援は可能との見解を示している。3~6号機が完成して全6基が稼働すると、フメルニツキー発電所の設備容量は欧州最大となり、ザポリージャ発電所を超える見込み。

23 May 2024

1583

フランス電力(EDF)は5月13日、既存炉の運転延長に向けて、総額約58億ユーロ(約9,838億円)のグリーンローン契約を締結した。BNPパリバ、バンク・オブ・アメリカ、クレディ・アグリコル・CIB、ING、ナティクシスCIB、ソシエテ・ジェネラル、ウェルズ・ファーゴなどの主要な国際銀行と融資契約が交わされた。今回の既存炉の運転延長に係るグリーンローン契約について、EDFは、環境上の持続可能性を備えたグリーン事業への投資基準である「EUタクソノミー」に沿ったものと指摘している。2022年7月、欧州議会は、「EUタクソノミー」に一定条件下で原子力関係の活動を加えることを承認している。エネルギーミックスの約87%(2023年実績)を原子力発電に頼るフランスでは、ほとんどの原子力発電所が1970年代前半に起きたオイルショックを契機としてわずか15年ほどの間に建設されている。EDFは2011年、既存炉を維持し運転期間40年を超える炉については経年化対策を施すため、「グラン・カレナージュ」と呼ばれる運転延長プログラムを発表した。短期間のほぼ同じ時期に全ての炉が寿命を迎えて停止することを避けるのが目的。EDFは2025年までに約550億ユーロ(9.33兆円)を投じて原子炉性能を向上させ、40年を超えた運転が可能になるよう計画した。このプログラムには、福島第一原子力発電所事故に対応した安全性向上も含まれている。同プログラムへの投資額は2018年に最適化され、450億ユーロ(約7.63兆円)に修正、2020年には494億ユーロ(約8.38兆円)に再度修正された。2022年11月、EDFとクレディ・アグリコル・CIBは、運転延長対策向けに10億ユーロ(約1,690億円)のグリーンローン契約の締結を発表している。フランスでは商業炉の運転期間に規定がなく、国内56基の商業炉すべてを保有・運転するEDFが環境法に基づいて10年毎に詳細な定期安全審査を実施し、次の10年間の運転継続で課題となる設備上のリスクへの対応策等を検討。原子力安全規制当局(ASN)がこれらの対応策を承認し、関係要件がクリアされると判断すれば、次の10年間の運転許可が付与される。定期安全審査ではまず、「包括的評価段階」で対象炉に共通する事項をレビューした後、「各原子炉に特有の事項」をレビューする。ASNは2021年2月、1970年代~1980年代にかけて運転を開始した最古の90万kW級PWRの運転期間を50年に延長するための諸条件を決定した。対象炉はルブレイエ発電所の4基、ビュジェイ発電所の4基、シノンB発電所の4基、クリュアス発電所の4基、ダンピエール発電所の4基、グラブリーヌ発電所の6基、サンローラン・デゾーB発電所の2基、およびトリカスタン発電所の4基の計32基で、「包括的評価段階」のレビューを完了。2031年までにすべての対象炉で個別の評価を行い、4回目となる10年毎の定期安全審査を終える予定である。2023年8月、南フランスのトリカスタン発電所の1号機は、4回目の定期安全審査が完了し、40年を超える運転がASNに認可されたフランス初の商業用原子炉となった。

22 May 2024

1724

ポーランドの気候環境省は5月10日、産業グループ「インダストリア(Industria)」の新規原子力発電所建設計画を承認する原則決定(decision-in-principle=DIP)を発給した。DIPは原子力施設への投資計画に対する最初の基本的な行政判断で、DIP発給により本プロジェクトが国家のエネルギー政策に則し、国益に適うと正式に認められたことになる。DIP発給後に立地決定や建設許可などの申請が可能となる。ポーランド国営の産業開発会社(Industrial Development Agency:IDA)傘下のインダストリア社は2023年12月、気候環境省に英ロールス・ロイス社製SMR(PWR、47万kWe×2基)を採用した発電所および使用済み燃料貯蔵施設の建設に向けてDIPを申請した。建設サイトは同国南東部シフィェンティクシシュ県。DIP発給に際し、P. ヘニグ=クロスカ気候環境相は、本プロジェクトへの投資は公共の利益にかない、ポーランドのエネルギー・気候政策に沿ったものであると指摘。また、DIP発給に必要となるプロジェクトへの肯定的な評価を国家安全保障局長や国有財産相他からも得ている。なお、同省はこれまでにも、鉱業大手のKGHM銅採掘会社による米ニュースケール・パワー社製SMRを6基備えた発電設備「VOYGR-6」(7.7万kWe×6)の建設計画や、オーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社による国内6サイト・計24基の米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMR「BWRX-300」(BWR、30万kWe)の建設計画にDIPを発給している。2023年2月、インダストリア社はポーランド南東部のシフィェンティクシシュ県の「中央水素製造クラスター」で年間5万トンの水素を生産する計画の一環として、ロールス・ロイス社製SMRを選定した。なお、同年7月には、ポーランド西部のコシジン・スウビツェ経済特区(KSSSE)とロールス・ロイス社製SMR建設に向けた協力で基本合意書を締結している。ロールス・ロイス社製SMRは、英原子力規制庁(ONR)の包括的設計審査(GDA)プロセスのステップ2(実質的な技術評価段階)を今夏にも完了する予定。大型原子力発電所としては、ポーランド北部のポモージェ県における国営PEJ社による米ウェスチングハウス(WE)社のAP1000(PWR、125万kWe)×3基採用の建設計画ならびに同国中央部のポントヌフ・コニン地区におけるPGE PAK原子力エネルギー社による韓国電力公社(KEPCO)製APR1400(PWR、140万kWe)×2基採用の建設計画に対してDIPが発給されている。

21 May 2024

2176

米GEベルノバ社傘下の燃料製造会社であるグローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社は5月9日、同社製の高燃焼度燃料棒を商業用原子炉で6年間燃焼後、米国エネルギー省(DOE)のオークリッジ国立研究所(ORNL)で照射後試験を実施することを明らかにした。燃料棒は、DOEの事故耐性燃料(ATF)プログラムの支援を受け、ノースカロライナ州ウィルミントンにあるGNF社の施設で製造され、ORNLで燃料の安全性と性能を確認する照射後試験を実施する。高燃焼度燃料は、長期貯蔵のために取り出す前により長く炉心に留まることが可能となり原子力の安全性を高め、燃料交換停止の回数は減少、発電量の増加による経済性の向上のほか、運転期間中に発生する使用済み燃料を減少させる。ORNLは今後数年間にわたって照射後試験を行う。GNF社は高燃焼度燃料の2020年代末までに商業展開を目指し、得られた試験データをエンジニアリング、ライセンス取得の取り組みに活用する予定だ。

21 May 2024

1708

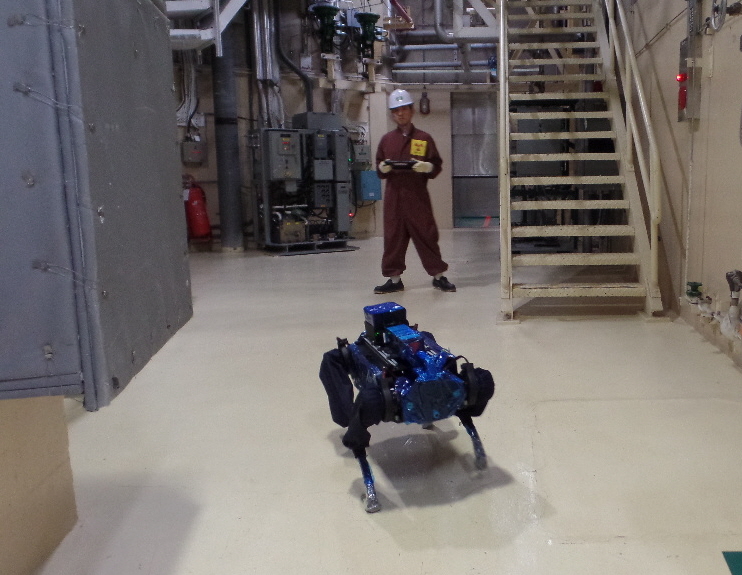

韓国水力・原子力会社(KHNP)は5月8日、永久閉鎖した古里原子力発電所1号機(PWR、58.7万kWe)の廃炉に向けた除染作業で、初めて4足歩行の放射線測定ロボットを使用したことを明らかにした。KHNPは5月7日に古里1号機の除染を開始し、作業員の被ばくを最小限に抑え、除染作業の効率化を図るためにロボットを活用する。KHNPは2021年から、原子力発電所の環境に特化した4足歩行の自律型地上ロボットと、線量測定センサーを搭載した屋内自律型飛行ロボットの開発を進めてきた。これらのロボットにより作業員は、複数のカメラ、放射線センサー、3Dライダー(反射光で形状を画像化する技術)により放射線量情報を可視化できるため、直接被ばくのリスクを負うことなく、安全に放射線量の測定が可能。また、地上ロボットは温度・湿度センサーを搭載し、危険な場所を監視して作業員の安全確保に役立つ。KHNPは今後もロボット技術を開発し、原子力発電所のさまざまな分野に応用して産業の安全性を高め、技術競争力を強化するとしている。韓国・釜山にある古里発電所の1号機は1978年4月に営業運転を開始した韓国最古の原子炉で、2017年6月に永久閉鎖された。原子炉から放射性物質を除去する化学的除染プロセスは始まったが、解体開始前に韓国の原子力規制機関である原子力安全委員会(NSSC)の承認を必要とする。NSSCによる廃炉作業認可は除染が完了した後になる。認可取得後、使用済み燃料が原子炉から取り出され、続いて非放射性構造物ならびに放射性構造物の解体、サイトの復旧作業が行われる。使用済み燃料の一時貯蔵施設が未建設のため、廃炉完了の時期は未定である。

20 May 2024

1931

フィンランドとスウェーデンの電力会社が5月上旬、それぞれ原子力関連の水素イニシアチブを発表した。フィンランドのフォータム社は5月7日、ロビーサ原子力発電所(VVER-440×2基、各53.1万kWe)の近くに水素製造パイロットプラントを建設する計画を明らかにした。発電所近くのKälla地区の同社所有地で、今夏着工し、2025年後半に稼働させる計画だ。水素は「電解法」を採用し、水の電気分解により製造する。電力は送電網、水は地元の家庭用水から供給される。プラントに隣接して水素ステーションを設置し、そこから産業界の顧客に水素を輸送する。パイロットプラントはフォータム社の研究開発資金で賄われ、総額は約1,700万ユーロ(約28.8億円)。北欧の産業界の脱炭素化を支援するため、同社は水素製造の小規模プロジェクトを通じて、大規模プラントの設計や運転、グリーン水素や水素デリバティブがもたらすビジネスチャンスを模索していくとし、林業、鉄鋼業、化学産業、運輸部門の企業と緊密に研究協力を実施している。一方、スウェーデンのOKG社は5月8日、自動車向け水素ステーションを手がけるノルウェーのヒニオン(Hynion)社と、オスカーシャム原子力発電所(BWR×1基、145万kWe)で余剰となった水素をヒニオン社の水素ステーションへ供給する契約を締結したと発表した。OKG社は1992年以来、スウェーデンのオスカーシャム発電所で発電された電力を利用して、発電所に接続した水素製造プラントで電解法により水素を製造。水素は冷却材中の遊離酸素を減らして配管の応力腐食割れのリスクを低減するため、オスカーシャム1~3号機の冷却材に注入してきた。しかし、オスカーシャム発電所では、2017年6月に1号機、2016年12月に2号機が永久閉鎖されたため、現在は3号機でのみ水素が使用されており、供給過剰となっている。OKG社は余剰水素の他の目的への転用を決め、プラントの近代化作業を行い、2022年1月に産業ガス大手のリンデ社と水素供給契約を締結している。OKG社はヒニオン社への水素の安定供給が、エネルギー移行とカーボンフリー達成に貢献すると強調する。

17 May 2024

2249

英政府は5月8日、英国に本拠地を置く濃縮事業者のウレンコ社に1.96億ポンド(約382.9億円)を拠出し、年間最大10トンのHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の製造能力を有するウラン濃縮工場の建設を支援すると発表した。新工場は2031年までに操業開始する予定だ。英エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)によると、新工場はイングランド北西部チェシャー州にあるウレンコ社のカーペンハースト・サイトに建設され、約400人の雇用を生み出すという。ウレンコ社は、英政府、オランダ政府、ドイツの電力会社2社(E.ON社とRWE社)が各3分の1を所有している。HALEU燃料は、現在開発中の先進炉の多くで採用されている新型燃料。先進炉は早くて2030年代初めに稼働する予定だが、欧州初のHALEU燃料の製造工場の建設により国内外の先進炉への燃料供給が可能となり、同盟国のエネルギー安全保障を強化するとともに、HALEU燃料を唯一、商業規模で生産するロシアへの依存を回避することができる。なお、10トンのHALEU燃料は、100万トン以上の石炭に匹敵するエネルギーを生み出す。英国のR.スナク首相は、新工場の建設は英国の原子力とエネルギー安全保障の確保に不可欠であると指摘している。今回の資金拠出は、今年1月に発表された総額3億ポンド(約586億円)のHALEU製造計画の一部であり、DESNZは、残りの資金は再転換事業への支援などのために今年後半に割り当てるとしている。この計画は、昨年12月のCOP28における“札幌5”(カナダ、日本、フランス、英国、米国)によるウラン濃縮と転換能力の拡大に向けたコミットメントに基づく。米国もHALEU燃料の国内供給に向けた取り組みを進めている。2023年11月、セントラス・エナジー社は、オハイオ州パイクトンのポーツマス・サイトにある同社のアメリカン遠心分離濃縮プラント(ACP)で製造された最初のHALEU燃料20kgを米国エネルギー省(DOE)に初納入した。16台の新型遠心分離機を連結した新しいカスケードの建設はDOEとの契約の下で2019年に始まり、契約の第1段階を完了。現在、第2段階の年間900kgのHALEU製造に移行している。仏オラノ社は2023年9月、フランス南部トリカスタンのジョルジュ・ベスII(GB-II)濃縮工場の生産能力を30%以上増強する計画を明らかにし、同工場でHALEU燃料を製造するための規制手続きを開始したと発表している。

16 May 2024

3271

米ARCクリーン・テクノロジー(ARC Clean Technology)のカナダ法人(ARC Canada)、カナダのニューブランズウィック・パワー(NBパワー)社、および韓国水力・原子力会社(KHNP)の3社は5月1日、ARC社製の小型モジュール炉(SMR)「ARC-100」のグローバル展開に向けたチーム協定の締結を目指し、3社間協力合意書に調印した。3社は、2023年11月に締結した協力覚書(MOU)により、カナダ、韓国、米国、およびKHNPが事業展開する地域で、「ARC-100」の設計、建設、プロジェクト管理、試運転、運転、保守を含むプロジェクトへの参画を想定し、「ARC-100」の商業化に向けた協力の機会を模索してきた。今回の協力合意により、NBパワー社のポイントルプロー原子力発電所(Candu-600×1基、70.5万kWe)サイトでの「ARC-100」建設をはじめとして、「ARC-100」のグローバル展開への参画と投資の可能性についてワーキング・グループを結成して具体的に協議する。2018年以来、ARC社とNBパワー社は、ナトリウム冷却高速炉「ARC-100」(10万~15万kWe)を共同開発してきた。NBパワー社は2023年6月、ポイントルプロー発電所サイトに「ARC-100」を1基建設するため、「サイト準備許可(LTPS)」をカナダ原子力安全委員会(CNSC)に申請。2030年までに運開予定で、カナダ初の先進的SMRの導入となる見込みである。また、ニューブランズウィック(NB)州政府は2023年12月、「ARC-100」を含む合計60万kWeのSMRをポイントルプロー発電所に建設し、2035年までに同州の原子力発電設備容量を倍増する計画を表明している。KHNPは、「i-SMR」(一体型PWR、17万kWe)を韓国原子力研究院(KAERI)と共同開発する一方で、第4世代SMR市場への参入を企図している。なお、NB州における「ARC-100」導入は、同州を含むカナダの4州政府が2022年3月に発表した「小型モジュール炉(SMR)展開の戦略計画」の一部。「ARC-100」は現在、CNSCが実施する正式な許認可申請前の任意の設計評価サービス「ベンダー設計審査(VDR)」の第2段階(許認可上、障害となる点を特定)にある。

15 May 2024

2160

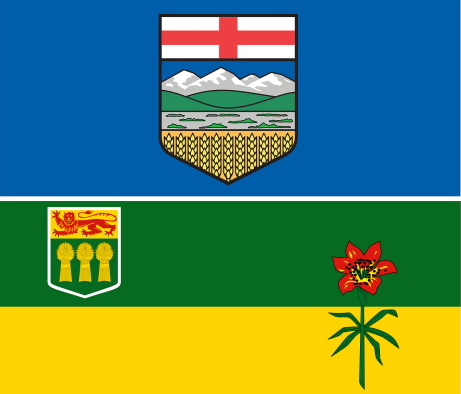

カナダのアルバータ州とサスカチュワン州の両政府は5月2日、2050年までにネットゼロの達成に向けて、原子力発電の開発を促進するための協力覚書(MOU)に調印した。MOUに基づき、両州は原子力サプライチェーンや人材育成、燃料供給保障、小型モジュール炉(SMR)などの開発や法規制など、原子力発電の主要分野における協力や情報共有を実施する。また両州は、エネルギー開発に関して長年の協力関係にあり、脱炭素化に関連する同様の課題を有することから、産業界の脱炭素化の促進と送電網の信頼性向上にも取り組む。電力需要を満たし、経済成長に貢献する原子力発電の導入に期待を寄せる。2019年12月、オンタリオ州、ニューブランズウィック州、サスカチュワン州は、カナダでSMRを推進するためのMOUに調印し、アルバータ州は2021年4月に正式に同MOUに加わった。4州は2022年3月、「SMR展開の戦略計画」を発表している。今回のアルバータ州とサスカチュワン州との間の新たなMOUには、産業界の脱炭素化や送電網の信頼性確保といった共通の関心分野が追加されている。

14 May 2024

1527

加オンタリオ州南西部にあるサウスブルース自治体は5月1日、同自治体議会での議決を経て、カナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)と使用済み燃料処分場の受け入れ合意書を締結した。サウスブルースは、2010年にNWMOが開始したサイト選定プロセスで選ばれた深地層処分場候補地2地点のうちの1つである。NWMOは2002年に設立され、カナダの中・高レベル放射性廃棄物の安全かつ長期的管理を任務とし、カナダの使用済み燃料の深地層処分場の立地点を模索している。受け入れ合意書では、サウスブルース自治体が自ら処分場を受け入れる意思を持ち、処分場サイトに最終的に選定された場合の条項を示す。サウスブルース自治体が受け入れの意思がない場合、または受け入れの意思はあるものの最終的にNWMOに選定されなかった場合の選定プロセスからの撤退についても定められている。サウスブルース自治体は今年10月に住民投票を実施し、処分場受け入れの是非について有権者に問う予定である。カナダでは、原子力発電所の使用済み燃料を再処理せずに直接処分する方針であり、NWMOはそのための処分場建設に向け、2010年からサイト選定プロセスを開始した。処分場の受け入れに関心を表明した22自治体は、潜在的な適合性評価、サイト評価、環境影響評価などを経て、サウスブルースならびにオンタリオ州の北西部イグナス・タウンシップの計2地点に絞り込まれた。NWMOは2022年6月、2地点とも処分場を建設できる技術的な見通しがあるとの結論を示した技術報告書を取りまとめている。 NWMOは周辺の住民や環境の安全が確保されるだけでなく地元コミュニティに利益がもたらされることを確認した上で、1地点を年内に最終決定し、正式な協定を締結する方針である。なお、もう1つの候補地点であるイグナス・タウンシップとは、3月18日に受け入れ合意書を締結している。

14 May 2024

1317

チェコ電力(ČEZ)と100%子会社であるドコバニⅡ原子力発電会社(EDU II)は4月30日、フランス電力(EDF)と韓国水力・原子力会社(KHNP)がチェコにおける4基の新規原子力発電プラント建設プロジェクトに応札したことを明らかにした。仏EDFと韓KHNPおよび米ウェスチングハウス(WE)社は2023年10月、ドコバニ発電所の5号機に対して拘束力のある応札を行い、さらに3基(ドコバニ6号機とテメリン3~4号機)に対しては拘束力のない意向表明として増設を提案していた。が、今年1月末、チェコ政府は1基ではなく最大4基の拘束力のある入札に変更を決定。応札に必要な条件を満たさなかったWE社を除外した上で、仏EDFと韓KHNPの2社に対し次の入札への参加を招聘した。なおP.フィアラ首相によると、4基すべてに拘束力のある入札を行うという決定は、当初の入札で別々のプロセスを踏むよりも4基で契約した方がコスト面で25%、経済的に有利なことが判明したためだという。EDU II社は今後、国際原子力機関(IAEA)の評価モデルの勧告に従い、財務・ビジネス・技術的観点から2社の提案を評価し、評価報告書を産業貿易省に提出。その後に政府の最終承認を得る計画である。2025年3月31日までに契約を締結し、初号機を2036年に試運転開始、2038年に営業運転を開始させたい考えだ。仏EDFはEPR1200(PWR、120万kWe)を、韓KHNPはAPR1000(PWR、105万kWe)を提案しており、両社ともチェコのサプライヤーと資機材供給で合意しているという。仏EDFの提案は、エンジニアリング、調達、建設、試運転のほか、燃料設計および燃料集合体の納入までを範囲とし、仏フラマトム社(原子炉)、GE Steam Power社(タービン)、Bouygues Travaux Publics社(土木工事)が本プロジェクトに参加。既に300社近くのチェコ企業もサプライヤーとして参加する予定だ。韓KHNPのAPR1000は2023年3月に欧州電力要求(EUR)の認証を取得しており、欧州諸国への輸出に特化して設計、欧州の条件を満たすようにローカライズされ、IAEAと西欧原子力規制者協会(WENRA)の最新基準の要件に準拠している。また、チェコ企業との協力を長期的な優先事項とし、2016年以降に200社以上のチェコ企業を潜在的なサプライヤーとして特定し、50の覚書を締結。チェコ企業がタービンを納入する計画だ。なお、欧州委員会(EC)は同日の4月30日、EUの国家補助ルールに基づき、チェコ政府によるドコバニ発電所での新規建設・運転支援の措置を承認した。チェコ政府から2022年3月に同計画の通知を受けたECは同年6月に調査を開始。調査の過程でECにより懸念された点を考慮してチェコ政府により措置は修正されたとし、「チェコによる国家補助は、目的達成に適切であり、また、必要最小限に制限されており、引き起こされる競争の歪みは最小限に抑えられている」とECは結論づけた。EUでは、加盟国による特定の企業に対する国家補助は域内競争を不当に歪める可能性があるとして原則禁止されており、一定の条件を満たす場合にのみ、ECによる承認を受けた上で例外的に認められている。チェコの総発電量の約3分の1は、1985年~1987年に運転開始したドコバニ発電所の4基(VVER-440、各51万kWe)と、2000年と2002年にそれぞれ運転開始したテメリン発電所の2基(VVER-1000、各108.6万kWe)によるもの。新設4基の他、小型モジュール炉(SMR)の建設計画も存在する。原子力開発に対する国民の支持率は70%を超えており、これは欧州において高い数値である。

13 May 2024

2284

ロシア産の低濃縮ウラン(LEU)の米国への輸入を禁止する超党派による「ロシア産ウラン輸入禁止法案」が4月30日、米上院において全会一致で可決された。バイデン大統領の署名後、同法案は成立し、成立日から90日後に発効。2040年まで有効となる。米上院エネルギー天然資源委員会の有力メンバーであるJ.バラッソ議員を含む超党派の上院議員らは声明を発表。同法案は米国のエネルギー安全保障および、原子力部門を強化すると称賛した。ロシアの対ウクライナ戦争資金を断ち、米国のウラン生産の復活と原子燃料サプライチェーンへの投資拡大を期待する。現在、ロシアは米国の商業用原子力発電所向けLEUの24%を供給している。また、輸入禁止法成立により、米国議会が今年3月、ロシア産LEU輸入の制限を条件に、国内のウラン燃料製造産業への支援のため米エネルギー省(DOE)に拠出を決定した27.2億ドル(約4,232億円)の資金利用が可能になる。なお、DOEは原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な操業を維持するために、代替となる実行可能なLEUの供給源がないと判断した場合や、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、輸入禁止を免除することができる。その場合も輸入可能なLEU量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならないとしている。ウクライナの原子力発電会社「エネルゴアトム」社は、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略以後、ロシア産原子燃料の輸入を中止し、最終的には国内での完全な原子燃料サイクルの完結を目指している。ウクライナのG.ガルシェンコ・エネルギー大臣は、米上院の歴史的決定を対ロシア制裁への決定的な一歩と評価している。

10 May 2024

2019

米GEベルノバの原子力事業会社であるGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社は4月29日、自社の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」の世界展開に向け、サプライチェーン・グループの結成を発表した。BWRX-300はBWRをベースとした30万kWeのSMR。GEH社は事前に定義された基準、顧客要件を満たし、「BWRX-300」製造能力への投資意欲を示すサプライヤーを選定する。GEH社は既に、BWXTカナダ社をサプライチェーン・グループ参加企業として初認定。BWXTカナダ社は、加オンタリオ・パワー・ジェネレーション社(OPG)のダーリントン新原子力発電プロジェクト向け「BWRX-300」の原子炉圧力容器のエンジニアリング契約を受注している。BWXT社は4月19日、オンタリオ州ケンブリッジの原子力機器製造工場に8,000万カナダドル(約91億円)を投資すると発表。世界的な原子力発電需要の拡大を見込み、同工場の大型原子力機器の設計・製造施設を拡張し、製造能力を50%増強する。ダーリントン新原子力発電所プロジェクト「BWRX-300」初号機の建設に向けて、OPG社、GEH社、エンジニアリング会社のアトキンス・リアリス社(AtkinsRéalis、旧名:SNC-ラバリン)、建設大手エーコン(Aecon)グループは、2023年1月に協力協定を締結している。初号機は2029年の送電開始を目指している。なお、同サイトには合計4基のBWRX-300が設置される計画だ。「BWRX-300」は、既存の燃料を使用、米原子力規制委員会(NRC)の許認可を受けたGEH社の革新型単純化沸騰水型原子炉(ESBWR)の設計と許認可の基礎的な部分を活用しており、現在英国では、英原子力規制庁(ONR)の包括的設計審査(GDA)プロセスが進行中。GEH社は今年1月、英政府の未来の原子力実現基金(Future Nuclear Enabling Fund:FNEF)から「BWRX-300」の設計開発支援に向けた補助金3,360万ポンド(約65.4億円)を獲得している。また、2023年12月には、ポーランド政府が、国内6サイト・計24基の「BWRX-300」の建設を支援する原則決定を発給するなど、「BWRX-300」導入をめぐる動きが進展している。

10 May 2024

3010