国際エネルギー機関(IEA)は7月19日、電力の需給予測に関する最新報告書「Electricity Mid-Year Report」を公表した。堅調な経済成長、熱波、電気自動車などの電化の普及拡大により、世界の電力需要はここ数年で最も速いペースで増加しており、2023年の成長率が2.5%だったのに対し、2024年には約4%となる見通しだ。報告書によると、この需要の伸びは、金融危機やコロナ禍後を除いて過去20年間で最高レベルであり、2025年もこの傾向は継続し、再び4%前後の成長が見込まれるという。報告書は、再生可能エネルギーによる発電量は今後2年間で急速に拡大し、発電シェアは2023年の30%から2025年には35%に上昇すると予測。太陽光と風力だけで、2024年の発電電力量は7,500億kWh増。25年には9,000億kWh増となると予測した。また、再エネによる発電量が2025年に初めて石炭火力による発電量を上回るとの見方を示す一方、石炭火力の発電量は、特に中国とインドの需要増により、2024年に減少する可能性は低いと見ている。その結果、電力部門のCO2排出量は、2025年までほぼ横ばいで推移する見通し。IEAの貞森恵祐エネルギー市場・安全保障局長は、「今年から来年にかけて、世界の電力需要は過去20年間で最も急速に伸長する見込みで、電力が果たす役割の重要性と深刻化する熱波の影響を浮き彫りにしている」と指摘。「電力ミックスに占めるクリーンエネルギーの割合が増え続けていることは心強いが、エネルギー・気候目標を達成するためには、クリーンエネルギーの導入をより迅速に進める必要があると同時に、送電網の拡大・強化および、より高いエネルギー効率基準の導入が不可欠」との認識を示した。原子力発電については、世界の原子力発電量が過去最高を記録した2021年を上回り、2025年には2兆9,150億kWhに達し、記録を更新する見通し。報告書は、保守作業中だったフランスの原子力発電所の再稼働や日本の再稼働、中国、インド、韓国、欧州などでの新規原子炉の運転開始により、原子力発電量は2024年には1.6%、2025年には3.5%増加すると予測している。また、報告書は、人工知能(AI)の台頭により、データセンターによる電力消費が注目されているなか、安定した低排出電源の必要性などから、原子力発電が地熱発電とならんで、魅力的な存在になりつつあると指摘。具体的な動きとして、米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社によるサスケハナ原子力発電所(BWR、133.0万kW×2基)に隣接するデータセンターの買収のほか、オンサイトの小型モジュール炉(SMR)の活用例として、不動産・プロジェクト開発企業の米グリーン・エナジー・パートナーズ(GEP)社によるSMRと水素発電設備を備えたデータセンター・キャンパスの建設計画、ノルウェーの原子力プロジェクト会社のノルスク・シャーナクラフト(Norsk Kjernekraft)社によるデータセンター向けのオフグリッドのSMR建設計画などを挙げた。そのほか、米マイクロソフト社と米ヘリオン社の核融合発電に関する電力購入契約(PPA)締結の事例なども紹介。その一方で、IEAは、SMRや核融合発電などの活用をめざす動きは今後の技術開発に勢いを与えるものとしつつも、技術的成熟度から言えば未だ初期段階と指摘。供給スケジュールに関しては、大きな不確実性が存在する点に留意する必要があるとし、今後の動向に注視する必要性に言及している。

29 Jul 2024

3466

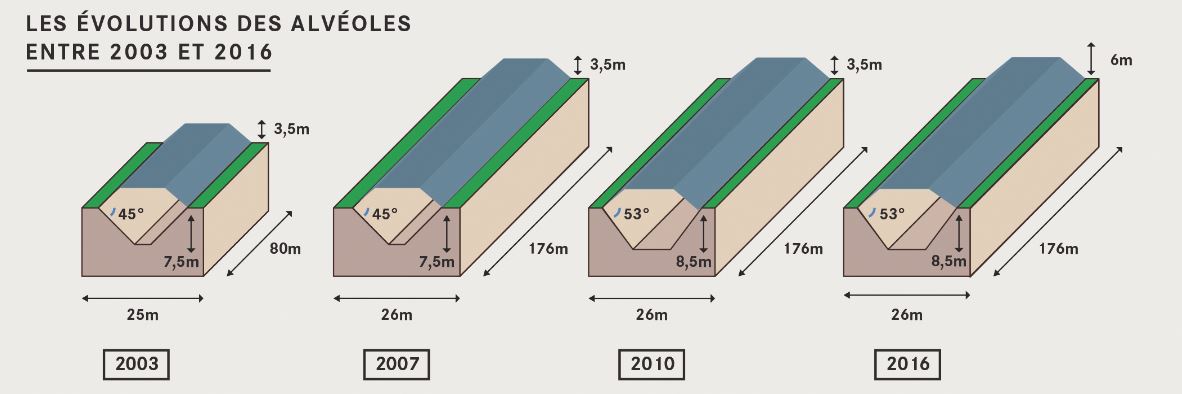

フランスの放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は7月12日、極低レベル放射性廃棄物(VLLW)処分施設(CIRES)の処分容量拡大認可を地元であるオーブ県から取得した。CIRESは、フランス北東部のオーブ県モルヴィリエに立地し、2003年に操業を開始。原子力施設の解体や、低レベルの放射性物質を扱う非原子力サイトで発生した廃棄物、放射性物質で汚染されたサイトの除染により発生した廃棄物を処分する。今回の認可により、処分面積を増やすことなく、当初認可された処分容量65万m3を95万m3に拡大する。CIRESは、同じくANDRAが管理運営する、オーブ低中レベル放射性廃棄物処分場(CSA)に近接。CSAは原子力発電所と同様、原子力施設に分類され、原子力安全規制当局(ASN)による規制の対象である。一方、CIRESのようなVLLW処分場は、廃棄物の放射能レベルが低いため、原子力施設ではなく環境保護指定施設となり、県知事の委任により地域圏環境・整備・住宅局(DREAL)が建設及び操業に係る許認可や規制を実施する。県知事による認可決定にあたっては、環境庁を含む関係省庁による審査、一般市民と地元当局が参加する共同調査も実施されている。CIRESのサイト面積は46 ha。3つの処分エリア(第1、2、3トレンチ)でのVLLW受入を設計し、認可された。毎年、約3万m3のVLLWが粘土質状の土壌に掘られたトレンチに処分され、第1トレンチはすでに満杯。2023年末までに処分量は、全体の許容量である65万m3の72%に達している。今後数年間の搬入予測によると、2028年~2029年頃には許容量に達する。国の放射性物質・廃棄物管理計画のもとで、代替の管理方法が検討されているとしても更なる処分容量が必要となる。ANDRAが発表した放射性物質・廃棄物国家目録では、現在稼働中の原子力施設の解体中に、210万m3~230万m3のVLLWの発生が予測されている。これを受け、ANDRAは2023年4月上旬、オーブ県に処分容量の拡大を申請。第3トレンチの開発と設備工事費用は、2,100万ユーロ(35億円)と見積もられている。2025年4月から作業を開始し、第2トレンチの運用が終了する前、2028年には最初のセルの運用を開始したい考えだ。

26 Jul 2024

1950

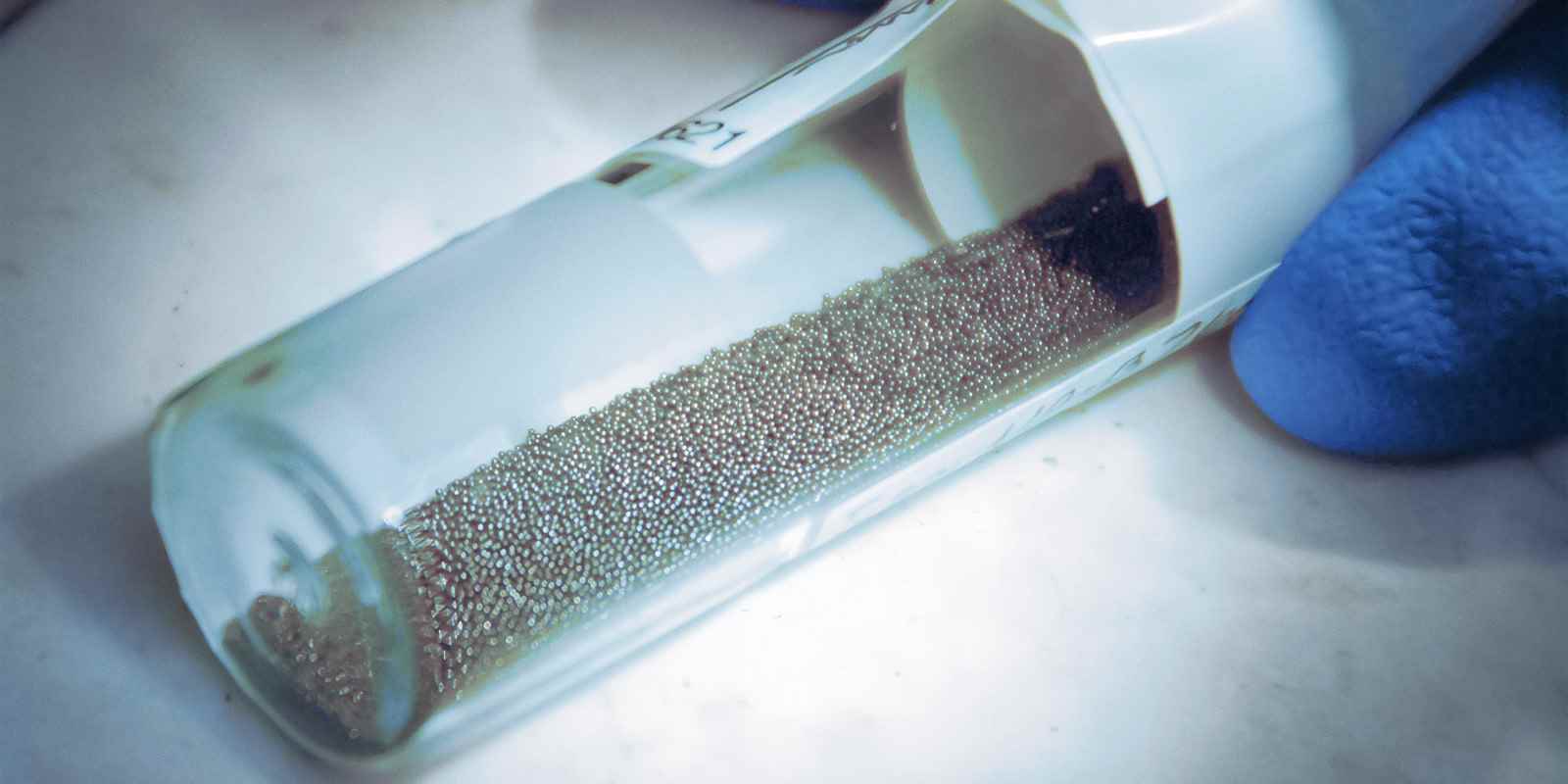

米国のワイオミング州エネルギー公社は7月18日、同州でのTRISO燃料製造施設の立地評価に向けて、BWXテクノロジーズ(BWXT)社の子会社であるBWXTアドバンスド・テクノロジーズ社と協力協定を締結した。今後、約1年半かけて、州内の建設候補地や施設の設計、コスト、人材、サプライチェーン、許認可などの観点から、立地評価を実施する予定。ワイオミング州は米国最大のウラン埋蔵量を誇り、今年3月には米ウル・エナジー社が同州に、新たにシャーリー・ベイスン鉱山の建設を決定。また2022年に同州に隣接するアイダホ州のアイダホ国立研究所(INL)と先進的原子力技術の開発等に関する覚書を締結しており、原子力分野に力を入れている。今回の協力協定について、同州のM. ゴードン知事は、「原子力は、ワイオミングのエネルギー・ポートフォリオの中核。ワイオミング州で採掘されたウランを、ワイオミング州で加工し、ワイオミング州で使用することができる。いわば三位一体の構造だ」と強調した。BWXT社とワイオミング州は、2023年から同州でのBWXT社製マイクロ原子炉「BANR」(HTGR、1,000~5,000kWe)の建設、配備に向けた実行可能性を検討中だ。両者は今年6月に、BANR導入実現に向けた可能性評価に関する新たな契約を締結、7月にはBWXT社がBANRの設計、システム開発および周辺機器などで、カンザス州の建設会社バーンズ&マクドネル社と協力協定を締結している。 BWXT社は2022年12月、国防総省(DOD)が軍事用に建設を計画している米国初の可搬式マイクロ原子炉用の燃料として、TRISOの製造をバージニア州リンチバーグの施設で開始した。HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を3重に被覆した粒子燃料であるTRISO燃料について、米エネルギー省(DOE)は高温に耐え、腐食に強いTRISOを「地球上で最も堅牢な核燃料」と高く評価している。なお、現在テネシー州で計画されている米Xエナジー社のTRISO燃料工場建設プロジェクトを対象に、1億4,850万ドル(約230億円)の連邦税額控除の適用が今年4月に明らかになっている。

26 Jul 2024

1769

ロシア国営原子力企業のロスアトムは7月10日、ベロヤルスク原子力発電所4号機(FBR=BN-800、88.5万kWe)に、マイナーアクチノイド(MA)を含むMOX燃料の先行試験用の燃料集合体を初装荷したことを明らかにした。試験用の燃料集合体3体は、クラスノヤルスク地方にある鉱業化学コンビナートで2023年12月に製造された。燃料集合体には、原子炉の使用済み燃料内の最も放射性毒性の強い長寿命のMAであるアメリシウム241とネプツニウム237を含み、約1年半をかけて、通常より短い3サイクルで燃焼させる。「MAの消滅は高速炉の利点であり、燃料サイクルの全体のインフラで放射性廃棄物の量を減らすことが可能」と、ベロヤルスク発電所のI. シドロフ所長は強調する。MAを含むMOX燃料製造技術は、ロスアトムの燃料部門であるTVEL社が開発。TVEL社のA.ウグリュモフ研究開発担当上級副社長は「MAを再燃焼する高速炉燃料の使用は、世界の原子力産業界にとって新たな試み。MOX燃料は燃料供給ストックの基盤を拡大し、使用済み燃料の再利用により、放射性廃棄物を減容する。さらにMAを燃焼させることで廃棄物の放射能を大幅に減らし、将来的には地表面近くでの処分を可能にする」と指摘する。ロスアトムの原子力発電部門、ロスエネルゴアトム社のA. シュティコフ社長は、「高速炉は、濃縮ウランだけでなく、劣化ウランや使用済み燃料から取出したプルトニウムなどの原子燃料サイクルの二次生成物を燃料とすることができる。高速炉でのMAの燃焼は、クローズド・サイクルを堅持する、ロシア原子力産業の次なるステップ。現在、ベロヤルスク3号機(BN-600)及び4号機の高速炉の運転経験に基づき、ベロヤルスク発電所では、後続の5号機として建設予定の第4世代の高速炉『BN-1200M』の事前設計開発作業が進行中。原料としてのウランのエネルギーポテンシャルを最大限に活用し、高いレベルの安全性を有する」とコメントした。また、ロスアトムはトムスク州のセベルスク市で、オンサイトのクローズド・サイクルの確立を目的に、第4世代の鉛冷却高速実証炉「BREST-OD-300」(30万kWe)、ウラン・プルトニウム混合窒化物(MNUP)燃料製造モジュール、使用済み燃料の再処理モジュールを含む、パイロット実証エネルギー複合施設(PDEC)を建設中だ。

24 Jul 2024

2706

インドのN. シタラマン財務大臣は7月23日、2024年度(2024年4月~2025年3月)予算を発表し、そのなかで、同国のエネルギーミックスにおける原子力シェアの拡大に向け、民間部門と提携して、小型炉の設置や小型モジュール炉(SMR)の研究開発等を支援していく方針を明らかにした。インドで、原子力プロジェクトに民間の参入を認める方針が示されたのは今回が初めて。発表資料によると、原子力は、N. モディ首相が掲げる「先進インド構想(ヴィクシット・バーラト)」に向けた、エネルギーミックスの土台となっている。今後、政府は民間部門と提携し、研究・イノベーションのために新たに設けられた1兆ルピー(約1兆8,500億円)の研究開発資金を活用して、①バーラト小型炉(PHWR)の設置、②バーラトSMR(BSMR)の研究開発、③原子力に関する新技術の研究開発――を推進していく方針だ。原子力など科学技術を担当するJ.シン閣外専管大臣は2023年8月、議会下院における答弁の中で、政府が海外との協力やSMRの自主開発の選択肢を模索しているほか、民間部門の参入を可能にするため、1962年原子力法の改正を検討中と答弁していた(既報)。1962年原子力法は、民間部門が原子力発電に参加することを認めておらず、これまでインドの商用原子力発電所を所有、運転するインド原子力発電公社(NPCIL)と提携が許されていたのは、インド国営火力発電公社(NTPC)といった政府系公社だけだった。今回、民間部門の提携が認められたことで、新規原子力発電所の資金調達に新しい道が開かれることになる。日本原子力産業協会の調査によると、インドでは2024年1月1日現在、23基・748.0万kWが運転中で、10基・800.0万kWが建設中(このうち、カクラパー4号機が2024年3月31日に営業運転を開始している)。インド原子力省(DAE)は、原子力発電設備容量を2031年までに2,248万kWに増強する目標を設定している。インドはまた、2024年3月、同国南部のタミルナドゥ州・カルパッカムで建設中の同国初の高速増殖原型炉「PFBR」(50.0万kW)で、モディ首相立ち合いの下、燃料装荷を開始している(既報)。

24 Jul 2024

3130

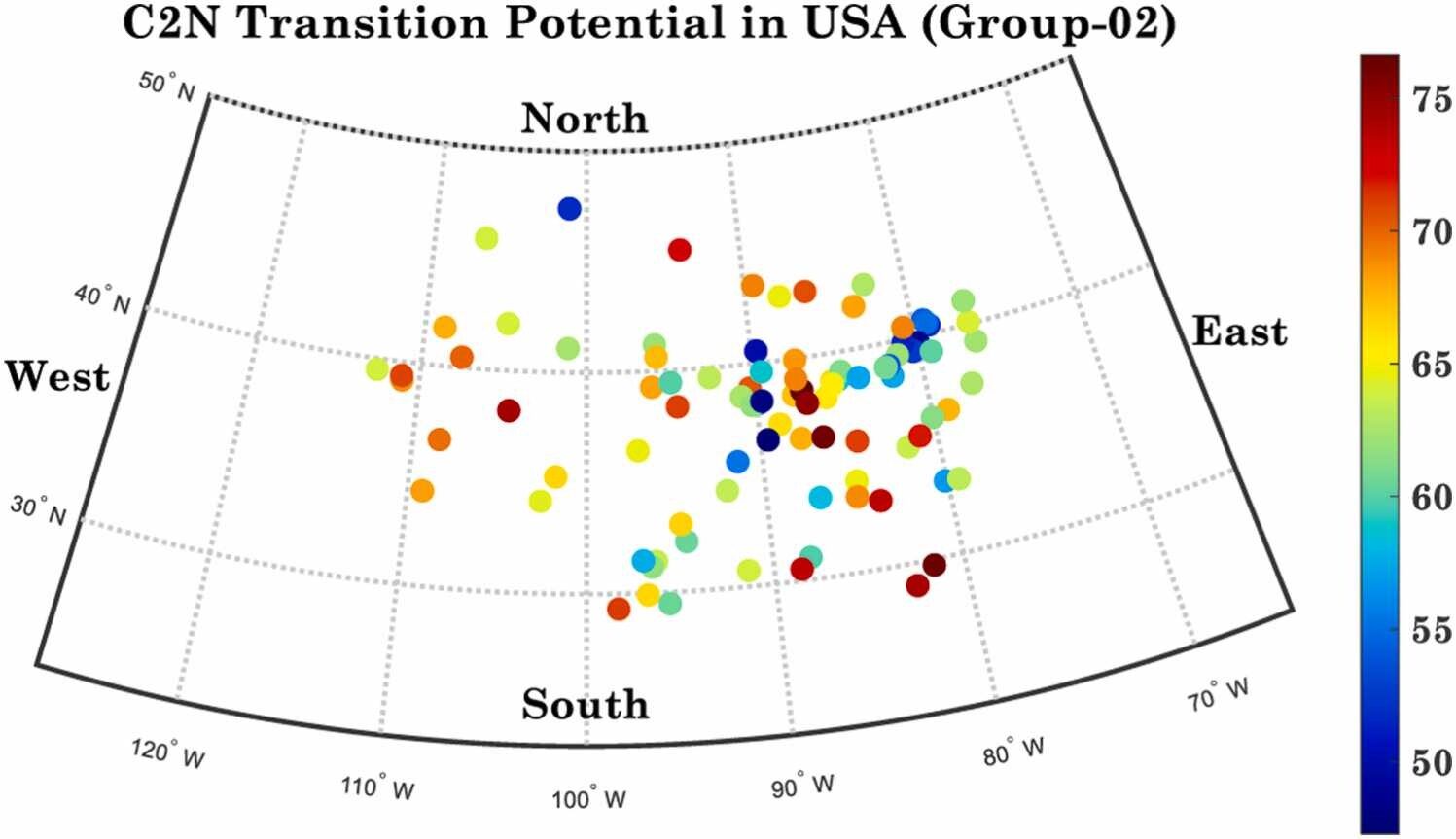

米ミシガン大学の研究者らは7月9日、米国で稼働中の245基の石炭火力発電所(CPP)を先進的な原子炉に移行する実現可能性を格付けした研究評価を発表した。この研究は、米エネルギー省(DOE)原子力局の原子力大学プログラムを通じた資金提供によるもの。米国で大幅な脱炭素化を実現するには、クリーンエネルギーの急速な展開が不可欠。米国では温室効果ガス排出の主要因であるCPPの新たな建設計画はなく、多くの電力会社が今後15年以内にすべてのCPPの廃止を目指している。米国のCPPは2022年時点で発電電力量の20%、電力部門のCO2排出量の55%を占める一方、原子力発電はCPPと同様に安定したベースロードの電力供給が可能で、CO2排出量はゼロ。新規で原子力発電所を建設するよりも、既存のCPPを原子力発電所へ移行する方が、送電線や発電システム設備などの既存インフラを活用できるため、時間とコストを節約でき、またCPPの廃止に伴う雇用と税収の減少を防ぐメリットがある。そのため、ミシガン大学の研究チームは、先進原子力開発のための立地ツール(Siting Tool for Advanced Nuclear Development:STAND)を用いて、米国における石炭から原子力への移行(C2N)の可能性を体系的に評価した。但し、立地の許認可に必要となる詳細なサイト調査や環境評価は考慮されていない。同チームは対象となるCPPを、設備容量に基づき、2グループ(100万kWe以上とそれ以下)に分類。先進的な原子炉についても、マイクロ炉、中型炉、小型モジュール炉(SMR)などに分類した上でツールを運用した。その結果、設備容量が小さいグループ(100万kWe以下)の実現可能性スコアは100点満点中51.52点から84.31点の範囲にあり、中央値は66.53点。設備容量が大きいグループ(100万kWe以上)の実現可能性スコアは47.29点から76.92点の範囲にあり、中央値は63.97点だ。なお、エネルギー価格や原子力政策などの地域的特性は、適合性に大きな影響を与えたという。

23 Jul 2024

1744

中国東北部の遼寧省で7月17日、中国核工業集団公司(CNNC)の徐大堡原子力発電所2号機(PWR=CAP1000、129.1万kWe)が着工した。徐大堡(Xudabao)原子力発電所は、遼寧省最大のクリーンプロジェクトの1つ。1、2号機は、米ウェスチングハウス(WE)社製「AP1000」の中国版標準炉モデルである「CAP1000」を採用している。1号機(125.3万kWe)は2023年11月に着工した。両機の投資総額は480億元(約1兆円)を超え、それぞれ2028年と2029年に運転を開始する予定だ。3、4号機は、ロシア型PWRである「VVER-1200」(各127.4万kWe)を採用し、それぞれ2021年、2022年に着工済み。両機とも設備設置段階に入り、2027年と2028年の運転を開始予定だ。全4基合わせて、年間約360億kWhの発電電力量が予想されている。

22 Jul 2024

1834

ノルウェーの新興エネルギー企業ノルスク・シャーナクラフト(Norsk Kjernekraft)社は7月上旬、新たに国内3か所の自治体と、小型モジュール炉(SMR)の立地可能性調査に関する協力で合意した。ノルスク社は7月8日、ノルウェー南部のアグデル(Agdel)県リュングダール(Lyngdal)自治体とSMR立地可能性を調査するため協力合意を締結した。リュングダールは、地域貿易の中心地であり、国内有数の産業や企業も多い。U. フソイ同自治体首長は「議会が全会一致で協力合意への締結に賛成した。産業界および消費者は、安定して、手頃な価格の電力供給を必要としている。土地の所有面積が少なく、温室効果ガスの排出が少ないエネルギー源である原子力に依存したい」と述べ、今後の調査への期待を示した。なおノルスク社は、7月4日には、同アグデル(Agdel)県のファーサンド(Farsund)自治体とSMR立地の可能性に関する初期調査を共同で実施する協力合意を締結している。同自治体では、電力集約型産業やエンジニアリング産業などで、大量の電力需要が見込まれる。I.ウィリアムセン同自治体首長は「原子力発電所立地の可能性調査の実施について、ファーサンドの幅広い政治的多数の賛成を得た。ファースンが原子力発電の適地となれば喜ばしい」と語った。また同社は、7月1日には、ノルウェー南西部のルーガラン(Rogaland)県ルンド(Lund)自治体と、原子力発電所立地に関する調査の協力合意を締結。同自治体では、持続可能な産業計画による電力需要の大幅増加が見込まれ、G. ヘレランド同自治体首長は「本合意により、SMR建設の適切なサイトの特定や影響評価の開始など、当自治体における原子力発電の実現に向けた一歩となりうる」と評価した。ノルスク社は、ノルウェー国内の複数の自治体や電力集約型産業と連携したSMRの立地可能性調査を実施し、SMRの建設・運転を目指している。同社のJ. ヘストハンマルCEOは、SMRをノルウェー国内に大規模導入させたい考えだ。同CEOによると、国内では原子力発電導入に向けた調査に率先して取組む自治体の数が急速に増加しているという。また、ノルスク社が40%出資するハルデン・シャーナクラフト社がこのほど発表した報告によると、SMR×4基構成の発電所の発電電力量は、年間100億kWhであり、これは、ノルウェーの総発電電力量の約7%に相当し、約400人もの雇用を生み出すという。

22 Jul 2024

1812

チェコ政府は7月17日、新規原子力発電プラント建設プロジェクトの主契約者をめぐる優先交渉権を、韓国水力・原子力会社(KHNP)に与えると決定した。検討対象となるプロジェクトは、ドコバニ発電所5、6号機増設のほか、テメリン発電所3、4号機増設で、フランス電力(EDF)とKHNPの2社が入札していた。ドコバニ発電所の増設契約の締結は来年第1四半期中を予定し、2029年までに建設許可を取得、2036年末までに試運転を開始、2038年に営業運転を開始させたい考えだ。今回の決定を受け、チェコのP. フィアラ首相は、「チェコは、可能な限りエネルギー自給率を高め、手頃な価格でエネルギー安全保障を達成することを目指している。増設プロジェクトは、チェコの質の高い生活、繁栄、競争力向上を約束するものだ。KHNPの提案は、これらの条件を満たすと同時に、チェコの産業界がプロジェクトに約60%関与し、経済発展に大きな弾みをつけるものとなる」とコメントしている。2社の入札評価には、国際原子力機関(IAEA)の評価モデルの勧告に従い、約200人の専門家が携わり、メガワット時あたりの電力価格を比較評価。同サイトに同時に2基を建設する場合、総事業費は1基あたり推定約2,000億コルナ(1.35兆円)となると試算されている。Z. スタニュラ財務相は、「現在、原子力発電はチェコの電力消費の3分の1以上を賄っているが、将来的には50%まで高めたい。また、既存のサイトに2基増設するとの選択肢は、作業の多くを2度行う必要がなく、スケールメリットを得られ、1基あたり約20%のコスト削減が可能。増設への投資はさらなる投資を生み、チェコ経済に3倍になって戻ってくるという試算結果もある。熟練した雇用創出も国家財政にとり不可欠な収入源になる」と言及した。ドコバニ発電所5号機増設の入札は2022年3月に開始され、同年11月末にEDF、KHNP、米ウェスチングハウス(WE)社は、最初の入札文書(ドコバニ5号機の増設、追加の3基:ドコバニ6号機とテメリン3、4号機の拘束力のない増設提案)を提出した。2024年1月末、政府は追加の3基も拘束力のある入札への変更を決定。WE社を除く、2社(EDFとKHNP)を入札に招聘した。同2社による応札を経て、ドコバニⅡ原子力発電会社(EDU II)は6月中旬、優先交渉権を得るサプライヤーに関する政府の最終決定のベースとなる評価報告書を産業貿易省に提出していた。KHNPにとって、欧州では初めての建設契約となる。同社のJ. ファンCEOは、今回の選定は、国内外での原子力発電所建設プロジェクトにおける能力が評価されたものとし、「原子力事業は、建設から運転まで100年にわたる長期協力」と語った。なお、建設プロジェクトへのチェコ企業の関与はKHNPの最優先課題の一つであり、すでに200社以上の潜在的なチェコのサプライヤーを特定し、将来の協力を念頭に、76もの覚書を締結しているという。KHNPは、引き続きチェコ産業の現地化の期待に応えるために尽力するとしている。

19 Jul 2024

2155

フランスとイタリアの産学が7月16日、原子力分野での研究活動および人材育成に関する協力協定を締結した。締結したのはフランス電力(EDF)のイタリア法人であるエジソン社、仏フラマトム社、イタリアのミラノ工科大学の3者。ノウハウを共有し、原子力分野の研究開発を共同で進める方針だ。今回の協定では、インターンシップや修士および博士号論文の作成協力、セミナー、ワークショップ等の取り組みを通して、共同プロジェクトを推進することが規定されているほか、学生や社員によるフラマトム社の生産拠点やミラノ工科大学、エジソン社の研究室への相互訪問も可能となっている。今回、協力協定を締結したミラノ工科大学は、1950年代から原子力分野の教育と研究を開始したイタリア初の国立大学。同大学のM. リコッティ教授(原子力工学)によると、同大学では至近5年間で、原子力分野を専攻する学生が3倍に増えたという。今回の協力協定について、エジソン社のL. モットゥーラ副社長(人材戦略、イノベーション、研究開発、デジタル担当)は、学生が企業に直接アクセスし、交流できるメリットを強調、「イタリアにおける新規の原子力発電に必要な専門知識向上に向けた新たな一歩となる」と期待を寄せた。1990年に脱原子力を達成したイタリアだが、近年のエネルギー危機や脱炭素の風潮の中で、現在のメローニ政権は原子力発電再開の検討を本格化させるなど、原子力に対して前向きな姿勢を見せている。7月1日にイタリア政府は、欧州委員会(EC)に「国家エネルギー・気候計画」(NECP)を提出、同計画には原子力発電再開を想定したシナリオが盛り込まれており、原子力再導入の将来的な可能性を見据えている(既報)。

19 Jul 2024

1293

南アフリカの国営電力会社であるエスコム(Eskom)は7月15日、同社のクバーグ原子力発電所1号機(PWR、97万kWe)の運転を2044年7月21日までさらに20年間延長する認可を国家原子力規制委員会(NNR)から取得したと発表した。クバーグ2号機(PWR、97万kWe)についても現在、NNRは20年間の運転期間延長に係る申請を審査中だが、同機の運転認可期限である2025年11月9日前にも、運転期間延長に関する決定を行う見込み。なお、エスコムは2021年、両機の運転期間を20年延長する申請書をNNRに提出していた。クバーグ発電所は現在、アフリカ大陸で唯一稼働する発電所。同1、2号機は1984年と1985年にそれぞれ運転を開始。2019年、国のエネルギー・インフラ開発計画である統合資源計画(Integrated Resource Plan: IRP)で2024/2025年以降、エネルギー供給を引き続き継続するため運転期間を延長する方針が示されたこと受け、エスコムは各機で蒸気発生器3台の取替作業を含む、運転期間延長に向けた作業を重点的に進めてきた。エスコムは今回の認可を受け、クバーグ発電所を40年間にわたり安全に運転し、今後も安全運転の継続を確実にするため、安全性の向上と広範なメンテナンスにこれまで投資してきたことに言及。同社のK.フェザーストーン原子力部門責任者は、「クバーグ発電所は長年にわたり、フランスと米国の原子力発電所の運転経験から安全性の改善策を特定し、実施してきた。その結果、通常は新しい近代的な原子力発電所でしか達成できないレベルまでリスクを低減することができた」と胸を張った。

18 Jul 2024

1992

フィンランド国営の「VTT技術研究センター」は7月5日、フィンランドをはじめ欧州の地域暖房市場における原子力利用によるカーボンフットプリント(CFP)((商品やサービスなどのライフサイクル全体(原材料調達から製造・販売・使用・リサイクル・廃棄まで)で排出される温室効果ガスの排出量をCO2の排出量に換算した指標。))の調査結果を発表。原子力は他のエネルギー源よりもライフサイクル全体での環境影響が少ないことを明らかにした。冬の気候が寒く厳しい国では、住宅やその他の建物の暖房に多くのエネルギーを消費し、欧州では6,000万人が、3,500の地域暖房ネットワークを利用している。VTTは、暖房はCO2排出の主要な要因でもあるため、エネルギーシステムの徹底的な脱炭素化には、化石燃料に代わる幅広い代替燃料が必要であると指摘。エネルギーの生産、流通、消費が発電分野とは異なる暖房分野において、代替エネルギーとして原子力を含めた環境影響について調査を行った。調査にあたり、原子力による地域暖房には、小型モジュール炉(SMR)「LDR-50」(PWR、熱出力5万kW)を採用して分析。2023年にVTTからスピンオフしたステディ・エナジー(Steady Energy)社がフィンランドと欧州市場向けの地域暖房用に2030年代の商業利用を目指して開発中の原子炉だ。標準的なライフサイクル分析(LCA)手法を用いて環境影響を分析したところ、LDR-50は設計段階のプラントのため、建設段階に関連した大きな不確実性が残るものの、暖房に利用した場合のCFPは2.4gCO2/kWhと算定。原子力による地域暖房のCFPは最も少なく、化石燃料の場合は、天然ガス282gCO2/kWh、泥炭450gCO2/kWh、硬質石炭515gCO2/kWhであると示している。また、電力を使用する直接電気暖房やヒートポンプと比較した場合、原子力による地域暖房は、スウェーデンやフランスなど、クリーンな電力ミックスを持つ国のヒートポンプによる暖房と同等のCFPになるという。その一方、化石燃料による電力生産の割合が大きいポーランド、チェコ、ドイツ、エストニアにおいては、直接電気暖房やヒートポンプは各段に大きなCFPとなり、暖房に電力を使用するのは悪い選択であると指摘する。さらに、原子力による地域暖房と従来の暖房燃料の環境への悪影響を12の異なるカテゴリーで分析。原子力による地域暖房による環境影響はほとんどのカテゴリーで、平均を大きく下回る。ウラン採掘と粉砕が環境に悪影響を及ぼすとしても、熱生産量当たりの全体的な影響は代替燃料と比較して小さいという。これらの結果を受けVTTは、地域暖房では、化石燃料から原子力へのリプレースによりCO2排出を著しく削減でき、原子力による地域暖房はバイオ燃料やヒートポンプと並んで実行可能な選択肢であると結論づけている。なお、ステディ・エナジー社がこのほど公表した意識調査結果によると、フィンランドの自治体首長の多くはSMRの建設に極めて前向きで、大都市の自治体首長の86%がSMRを支持しており、反対はわずか11%だった。

17 Jul 2024

2165

米国のドミニオン・エナジー社(以下、ドミニオン社)は7月10日、バージニア州で所有、運転するノースアナ原子力発電所(PWR、100万kW級×2基)での小型モジュール炉(SMR)導入の実現可能性を評価するため、SMR開発企業を対象に「提案依頼書(RFP)」を発行した。RFPは、同サイトでのSMR建設を確約するものではないが、将来的なエネルギー需要を見据えた対応だという。バージニア州のG.ヤンキン知事は、将来の電力需要を満たすために、信頼性の高い、手頃でクリーンなエネルギーを利用できる技術を模索することが不可欠であるとした上で、「SMRによって、バージニア州は原子力イノベーションのハブとなる」と強調した。 ドミニオン社は今秋にも、バージニア州の規制当局である州企業委員会(SCC)に対して、SMR開発コストの回収ができるよう申請する考えだ。バージニア州議会は今年初め、SMR開発のコスト回収に関する超党派の法案を可決しており、ヤンキン知事が7月10日、同法案への署名を行った。同法はコスト回収額に上限を設けているが、ドミニオン社の見積りでは、申請額はこの上限を大幅に下回るという。バージニア州経済開発機構(VEDP)によると、バージニア州には米マイクロソフト社、米アマゾン・ウェブ・サービス社をはじめ、世界の巨大データセンターのうち、約35%にあたる約150施設が立地しているという。そのため、電力需要に対する関心は高く、2022年にはヤンキン知事がエネルギー計画を発表し、原子力イノベーションのハブを目指すことを明らかにしていた。 なお、ドミニオン社はノースアナ発電所以外に、バージニア州内にサリー原子力発電所(PWR、89.0万kW×2基)を所有、運転しており、2021年5月には80年運転の認可を取得したため、1号機が2052年5月まで、2号機が2053年1月までそれぞれ運転継続することが可能。一方のノースアナも80年運転をめざし、現在2回目の運転期間延長の審査が米原子力規制委員会(NRC)により進められている。

17 Jul 2024

2560

ルーマニアの国営原子力発電会社であるニュークリアエレクトリカ(SNN)は7月2日、欧州委員会(EC)が、同社のチェルナボーダ原子力発電所3、4号機(カナダ型加圧重水炉=CANDU 6、各70万kW)建設プロジェクトを承認したことを明らかにした。欧州原子力共同体(ユーラトム)条約は、原子力プロジェクト実施者に対し、原子力安全基準を遵守していることを証明するよう求めている。今回ECのエネルギー総局は、同プロジェクトが技術面および原子力安全面において、欧州原子力共同体(ユーラトム)条約の目的に沿っていると評価した。3、4号機の建設プロジェクトについては、SNNが全額出資するプロジェクト企業のエネルゴニュークリア(EN)社が、2023年5月にECに通知。ECは、ルーマニア側から提供された情報を入念に分析し、チェルナボーダ発電所の現場視察、および13か月にわたる協議を実施していた。ルーマニアではチェルナボーダ発電所1、2号機(CANDU 6、70万kW級)が稼働しており、総発電電力量の約20%を賄っている。3、4号機が完成すれば原子力シェアは36%に上昇する見込みで、全4基の稼働により、同国のエネルギー安全保障の強化や自給率の向上を達成する方針だ。3、4号機は1983年に着工したが、1989年のチャウシェスク政権崩壊により、建設工事は中断している。総工費は約70億ユーロ(約1.2兆円)。2023年3月には、3、4号機建設に対するルーマニア政府による融資保証や差金決済取引(CfD)メカニズムの実施など、ファイナンス面を含めた国家支援を承認する法律が採択された。これにより、SNNが3段階で進めている建設プロジェクトは現在、第2段階(準備作業期間、最大30か月)に入り、プロジェクトの実行可能性を再評価している。最終投資判断(FID)後、第3段階(建設期間)に入る。SNNは、3号機の運転を2030年に、4号機は翌2031年に営業運転開始を予定しており、全4基の稼働により、年間2,000万トンのCO2排出の削減と、19,000人以上の雇用創出が期待されている。

16 Jul 2024

1918

欧州連合(EU)は6月24日、ハンガリーのパクシュ原子力発電所Ⅱプロジェクトをロシアに対する第14次制裁パッケージから完全に除外した。ロシアのウクライナ侵略に対する対抗措置として、EUはロシアに対して大規模な制裁を科している。ハンガリーのパクシュ原子力発電所Ⅱプロジェクト(5、6号機を増設。出力120万kWのロシア型PWR=VVER-1200を採用)では、サイト準備作業が進行中だが、ハンガリーのP.シーヤールトー外務貿易相は、同プロジェクトが制裁パッケージからに除外されたことで、「欧州企業はパクシュⅡプロジェクトへの参加にあたり、加盟国当局に許可を申請する必要はなく、EUは同プロジェクトへの欧州企業の参加を阻止することもない。増設作業は加速するだろう」との見方を示した。そして、ドイツ、フランス、オーストリアなど多くの西側企業がパクシュⅡプロジェクトに参加しているが、投資面では、ロシアとウクライナの戦争前の状況に戻りつつあると強調した。これまでEU企業は、特定の製品やサービスについて、供給前に当該国の管轄当局に制裁除外の認可を申請しなければならなかったが、制裁から除外されたことにより、手続きは当局への通知のみで完了する。

16 Jul 2024

1783

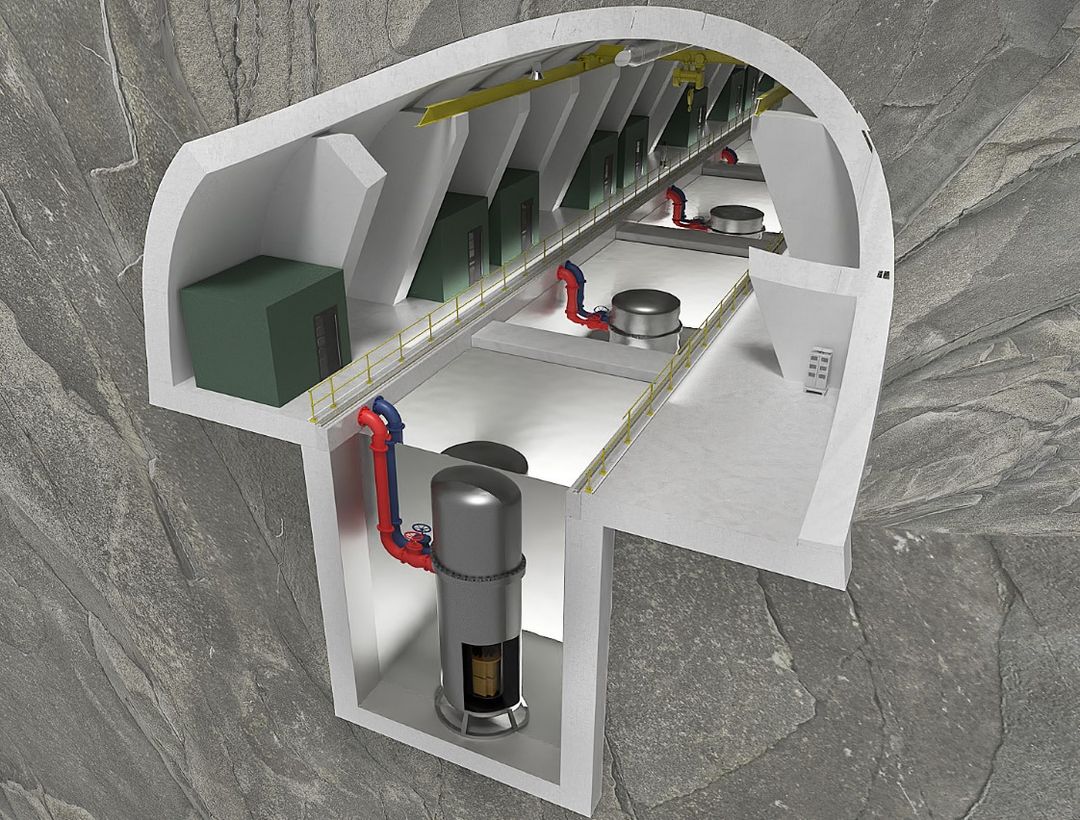

イタリア政府は7月1日、欧州委員会(EC)に「国家エネルギー・気候計画」(NECP)の最終文書を提出した。同国が原子力発電計画の再開を決定した場合の原子力発電規模のシナリオを示している。NECPは、EU加盟国が脱炭素化やエネルギー効率、再生可能エネルギーなどの実施計画を含む、気候変動目標と行動を詳述した文書。当初は2030年までの温室効果ガス(GHG)排出削減目標40%削減(1990年比)に合わせたものであったが、2019年にECが2050年までの気候中立の実現を目指す「欧州グリーン・ディール」を発表、2030年の削減目標を55%に引き上げたことから、2019年に提出したNECPの改定が求められていた。イタリアでは、再生可能エネルギーが国家エネルギー政策において主導的な役割を果たしている。石炭発電からの脱却を進め、再生可能エネルギーのシェアを拡大、残りを天然ガスとする電力ミックスを推進しながら、エネルギー源の輸入削減をしていく方針である。NECPでは再生可能エネルギーの設備容量を2022年の6,100万kWから、2030年までに1.31億kW(太陽光7,920万kW、風力2,810万kW、水力1,940万kW、バイオ燃料320万kW、地熱100万kW)にする必要性を改めて強調。再生可能エネルギーの最終エネルギー消費量に占める割合を2022年の19.2%から2030年には39.4%に、最終電力消費量については、2022年の37.1%から2030年には63.4%とする計画だ。なお、電力部門は、電化や水素製造などで大量の電力を必要とし、2050年の気候中立目標を達成する上で重要な役割を果たすことから、天候の影響を受ける再生可能エネルギーを補完するものとして、原子力発電を含めた場合のエネルギーおよび経済的利便性に関する仮説のシナリオを策定している。それによると、2035年から導入する原子力(小型モジュール炉=SMR、先進モジュール炉=AMR、マイクロ炉)と核融合の発電規模は2050年までに約800万kW(原子力760万kW、核融合40万kW)となり、国内の総電力需要の約11%を供給し、さらに最大22%(1,600万kWe)に達する可能性もあると予測。また、原子力を利用すれば、原子力を利用しない場合と比較して、約170億ユーロ(約2.94兆円)を節約でき、気候中立の目標を達成できると推定。関連する国内法の必要な改正が可能であれば、原子力発電の再開が重要な役割を果たす可能性があると指摘する。イタリアでは1960年初頭から4サイトで合計4基の原子力発電所が稼働していたが、チョルノービリ原子力発電所事故後の1987年、国民投票によって既存の全発電所の閉鎖と新規建設の凍結を決定。最後に稼働していたカオルソ(BWR、88.2万kWe)とトリノ・ベルチェレッセ(PWR、27万kWe)の両発電所が1990年に閉鎖し、脱原子力を完了した。2009年になると、EU内で3番目に高い電気料金や世界最大規模の化石燃料輸入率に対処するため、原子力復活法案が議会で可決している。しかし、2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、同じ年の世論調査では国民の9割以上が脱原子力を支持。当時のS.ベルルスコーニ首相は、政権期間内に原子力復活への道を拓くという公約の実行を断念した。しかし、近年は世界的なエネルギー危機にともない、イタリアのエネルギー情勢も変化。2021年6月に実施された世論調査では、イタリア人の1/3が国内での原子力利用の再考に賛成しており、回答者の半数以上が新しい先進的な原子炉の将来的な利用を排除しないと述べている。2023年5月、議会下院は、国のエネルギーミックスに原子力を組み込むことを検討するよう政府に促す動議を可決。9月には、環境・エネルギー安全保障省が主催する「持続可能な原子力発電に向けた全国プラットフォーム(PNNS)」の第一回会合が開催され、近い将来にイタリアで原子力発電を復活させる可能性が議論されている。(既報)

12 Jul 2024

4682

インドのN.モディ首相はロシア公式訪問時の7月9日、ロシアのV.プーチン大統領とともに、モスクワにある原子力パビリオンを訪問し、両国の新たな原子力協力の可能性を協議した。両首脳は、全ロシア博覧センター(VDNKh)内にある、パビリオン“ATOM”を訪問。ロシア国営原子力企業ロスアトムのA.リハチョフ総裁が案内役を務めた。「現代の原子力産業」をテーマとする展示コーナーにて、ロシアの原子力技術を利用した海水淡水化、種子や食品の品質向上のための放射線照射、北極海航路によるインドからヨーロッパやロシアへの貨物輸送、浮揚式原子力発電所などを紹介し、両国の新たな協力可能性について協議した。また、同パビリオンでは、ロシアが手掛けるインドのクダンクラム原子力発電所(1、2号機が稼働中。3~6号機が建設中)の建設や原子力人材育成、インドの月探査計画と医療用のアイソトープ(RI)供給に関するビデオが上映された。両首脳会談後に発表された、共同声明「強固で拡大するパートナーシップ」では、原子力の平和利用分野における協力を、戦略的パートナーシップの不可欠な構成要素であると明記。現在建設中のクダンクラム原子力発電所3~6号機(ロシア製PWR=VVER-1000、各100万kWe)の機器引き渡しの時期を含む既存のスケジュール遵守の合意に言及するほか、以前の合意文書に従い、インド国内にロシアが建設協力する2番目となる原子力発電所の新たなサイトの設置について更なる議論の必要性を強調した。さらに、VVER-1200(120万kWe)の建設プロジェクトの実施、機器製造の現地化、発電所部品の共同生産や、第三国における協業などに関する技術協議の継続を確認している。その他、原子燃料サイクルの分野や原子力技術の非エネルギー利用における協力強化を掲げた。なお、2002年に始まった、クダンクラム原子力発電所の建設は、両国の技術・エネルギー協力の旗艦プロジェクトとして位置付けられ、同1、2号機はそれぞれ2014年、2017年に営業運転を開始している。今後、同3~6号機の運転開始により、発電所が所在する人口7,200万人のタミル・ナードゥ州の電力需要の50%を供給し、隣接する州(合計人口約1億人)の電力需要の約1/3を供給するという。また、ロスアトムによるバングラデシュ初の原子力発電所「ルプール」(VVER-1200×2基)の建設プロジェクトにおいて、インドの企業が全ての冷却塔やポンプステーションを建設するなど、両国の協力は第三国でも実施されている。新たな協力分野もすでに両国間で議論されており、インドの新サイトにおけるVVER-1200の計6基の建設や、小型の原子力発電所(浮揚式原子力発電所)の建設、閉じた燃料サイクルの分野での協力を有望視している。また、両国は、原子力技術の非エネルギー応用分野、特に腫瘍及び心臓病の診断、また治療に使用されるRI製品の供給分野における協力拡大にも関心を寄せている。さらに、ロシアのエネルギー資源(石油・石炭・LNG)をロシア北西部の港から北極海航路を経由し、ロシア極東の港で積替え、インドの港まで輸送する可能性について両国間で協議が進行中であるという。なお、インドのJ.シン原子力担当国務大臣は6月25日、インド原子力省(DAE)の行動計画の見直しを行うハイレベル会合にて、「2029年までに現在の748万kWの原子力発電設備容量を、約70%拡大させ1,308万kWとし、そのために7基を増設する」と発言。その一方で、同大臣は、エネルギー安全保障、健康と食料安全保障とともに、放射性医薬品と核医学、農業、食料保存にも焦点を当てるべきとし、一般市民の経済的・社会的利益や生活の利便性を促進する放射線技術の発展の必要性も強調した。

11 Jul 2024

1857

韓国の国立木浦大学校は7月2日、同校の付属研究機関として世界初の小型モジュール炉(SMR)船舶研究所を開所した。同研究所では今後、SMR搭載船舶の開発と商業化のほか、同船舶の専門家を育成するための教育プログラムの開発と運営にも取り組む計画だ。 開所式には、韓国水力・原子力会社(KHNP)、サムスン重工業(SHI)などの原子力・造船関係企業、米国船級協会(ABS)、ロイド船級協会(LR)などの国際船級協会、地方自治体、企業や団体の関係者100名以上が出席。同校のS. ハチョル学長は、「SMR搭載船舶が、将来の海洋産業の中核を担う技術として注目を集めている」と述べ、その要望に積極的に応えるため、今回の研究所設立に至ったと説明。そのうえで、同学長は「今後は国内外の大学、研究機関、造船会社、船級協会などと協力し、ネットワークを構築して、総力をあげて研究を進める」と意気込みを語った。国連の専門機関である国際海事機関(IMO)が2023年に採択した「2023 IMO GHG削減戦略」によると、国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出量を2050年頃までに正味ゼロにすることが目標として掲げられている。海洋環境に対する規制が厳しくなるなか、先進的な新技術を搭載した次世代燃料船(ゼロエミッション船)の開発が求められており、SMRの技術が、今後の海事産業の技術的選択肢の一つとして注目されている。SMRをめぐっては、最近ではY.ソンニョル大統領が6月に慶州市でのSMRの産業ハブ創設計画を発表したほか、韓国製SMR「i-SMR」の国内外の展開をめざして産官学が連携して開発を進めるなど、SMR開発を積極的に推進している。また、原子力の船舶利用については、サムスン重工業が、デンマークのシーボーグ社製コンパクト熔融塩炉(CMSR)を搭載した海上浮体式原子力発電所の概念設計に協力している。日本では、IMOのGHG削減戦略に対応するため、大手造船会社と日本海事協会が「一般財団法人次世代環境船舶開発センター」を2020年に設立し、ゼロエミッション船や低・ゼロ炭素燃料などの研究を行っている。なお、2023年5月、浮体式原子力発電所プロジェクトを手掛ける英国のコアパワー社に対し、日本の今治造船(愛媛県今治市)や尾道造船(兵庫県神戸市)など13社が出資したことが明らかになっている。

11 Jul 2024

2268

カナダ・オンタリオ州の州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は6月28日、「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」による初の社債を発行した。今回の起債による調達資金で、新規原子力発電プロジェクトなど、広範なクリーンエネルギープロジェクトに充当する。社債の発行額は10億加ドル(約1,185億円)。OPG社によるこれまでの発行額は子会社を含めると、30億加ドル(約3,554億円)以上となり、カナダ最大。6月25日に公表された新たな社債枠組みの「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」は、世界的な原子力の役割の再評価により、既存の原子力施設の保守や改修に向けた資金調達を初導入した、2021年策定のグリーンボンド・フレームワークに代わるもの。この新たな社債枠組みは、原子力の新設なども対象とした、より広範なクリーンエネルギープロジェクトへの資金提供だけでなく、先住民のコミュニティや企業が、調達、トレーニング、教育、雇用を通じて、OPG社のプロジェクトなどに参加する機会の創出も目的としている。「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」には、以下のエネルギー関連のプロジェクトなどが対象に含まれる。既存の原子力施設の保守や改修に加え、SMR(小型モジュール炉)や大型原子力発電所などの新たな原子力プロジェクト水力発電の改修、太陽光、風力、水素製造などの再生可能エネルギープロジェクトエネルギー貯蔵やクリーン燃料貯蔵などのエネルギー効率向上と管理ゼロエミッション車などのクリーン輸送の促進洪水や異常気象に対する気候適応能力とレジリエンス(回復力)の開発OPG社のA.シポラ最高財務責任者は、「この新たな社債枠組みは、クリーンエネルギーへの移行を実現するための重要な一歩。これらの目標を資金調達に統合し、電力、アイデア、人材を原動力として持続可能な未来を構築するという当社のコミットメントを果たしていく」と強調した。OPG社は、ダーリントン新・原子力プロジェクトサイトで、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のSMR「BWRX-300」(電気出力30万kW)の計4基の建設を計画し、現在、カナダ原子力安全委員会(CNSC)が同社による初号機の建設許可申請を審査中(既報)。なお、OPG社が所有・運転する、ダーリントン発電所1~4号機(CANDU、各93.4万kWe)では、128億加ドル(約1.5兆円)の改修プロジェクトが半分以上を終えており、2026年末までに完了予定。ピッカリング発電所(B)5~8号機(CANDU、各54万kWe)では、オンタリオ州政府の支援を得て、改修プロジェクトの準備作業が開始されており、2030年代半ばまでに完了予定だ(既報)。

10 Jul 2024

1472

ロシアとウズベキスタンが5月末に締結したロシア製SMR発電所の建設契約が6月26日に発効し、ウズベキスタン初となるSMRの建設準備作業が今秋にも開始される。今年5月末にロシアのプーチン大統領がウズベキスタンを訪問した際に、原子力砕氷船技術に基づくSMR「RITM-200N」×6基構成(合計電気出力33万kW)の原子力発電所の建設に関する契約がウズベキスタン原子力庁(ウザトム=Uzatom)傘下の原子力発電所建設総局とロシア国営原子力企業ロスアトム傘下のエンジニアリング部門であるアトムストロイエクスポルト(ASE)社間で締結された。このたび、契約の発効に係る議定書の調印式がウズベキスタンで開催され、両者が調印した。なお、ロシア製SMRの海外輸出プロジェクトは、これが初めてとなる。両国関係者は、ウズベキスタン東部のジザク州の建設サイトを訪れ、現場調査および建設作業の優先課題を特定した。プロジェクトチームや建設作業員の居住エリアやその他必要なインフラ整備工事が今秋にも開始される。ロシアの最新SMRであるRITM-200Nは、舶用炉を陸上用に改良したPWRで、熱出力19万kW、電気出力5.5万kW、設計運転年数は60年。初号機を2029年に運転開始させ、2033年までに全6基を稼働させたい考えだ。RITM-200Nは2012年以降、ロシアの原子力砕氷船「アルクティカ」、「シベリア」、「ウラル」、「ヤクーチア」、「チュコトカ」向けに10基が製造され、最初の3隻はすでに北極圏西部で就航中。ロシア国内においては、RITM-200N原子炉をベースにした陸上設置型SMRがサハ共和国北部のウスチ・クイガ村で建設中。2027年の起動、2028年の運転開始を予定している。周辺の鉱床開発などの産業企業に電力を供給する予定だ。

09 Jul 2024

2029

韓国水力・原子力会社(KHNP)は6月28日、自社の研究施設(CRI)内に、小型モジュール炉(SMR)「i-SMR」の運転試験用シミュレーターを開設した。i-SMRは電気出力17万kWの一体型PWRで、概念設計と基本設計は昨年末に完成している。今回のシミュレーターはそれらを基に開発したもので、i-SMRの設計や操作を検証し、開発にフィードバックさせるのが狙いだ。KHNPは、2025年末までに「標準設計(SD)」を完成させ、2028年に「標準設計承認(SDA)」を取得したい考えだ。i-SMRのベースとなったのは、韓国原子力研究院(KAERI)が開発したSMART炉(System-integrated Modular Reactor)。事故時に運転員の介入や電力供給なしで、原子炉を安全に停止する受動的安全性を備えているほか、モジュール化による工期短縮、運転システムの自動化による省人化などが特長だという。KHNPは2020年、i-SMR開発プロジェクトに着手し、2023年に同プロジェクトは、政府の全面的な支援を受けた国家研究開発プロジェクトと位置付けられた。韓国政府のバックアップの下、プロジェクト全体を管理するi-SMR開発機構が発足し、KHNPやKAERIのほか、韓国電力技術(KEPCO E&C)、韓電原子力燃料(KNF)や斗山エナビリティなど、韓国の主要原子力関連企業が参加している。i-SMRをめぐっては、KHNPは今年4月、i-SMRと太陽光や風力などの再生可能エネルギーを組み合わせて、エネルギーの安定供給とCO2排出ネットゼロを実現する都市構想である「スマートネットゼロシティ(SSNC)」を発表。SSNCの開発促進のため、同月、韓国南東部の慶尚北道(キョンサンブクト)の慶山市と了解覚書(MOU)を締結した。続く6月には、KHNPは、大邱広域市と、大邱慶北新空港近くのハイテク産業団地へのi-SMR建設に向け、フィージビリティ・スタディ(FS)を含むMOUを締結している。さらに、KHNPは昨年12月、第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)の会期中、インドネシアの電力会社ヌサンタラ・パワー(PLN NP)社およびヨルダン原子力委員会(JAEC)とそれぞれMOUを締結。KHNPとPLN NP社は、インドネシアにおけるi-SMR開発の経済性や技術に関する共同基礎研究を実施するほか、地域の専門技術の開発、原子力分野の人的・技術交流などで協力する。一方、KHNPとJAECは、共同FSの実施など、ヨルダンにおけるi-SMRの展開可能性に関するMOUを締結している。

09 Jul 2024

3265

国際原子力機関(IAEA)のラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は6月27日、米国のワシントンD.C.で開催された世界銀行グループの理事会に出席。世銀をはじめとする国際開発金融機関(MDB)に対し、途上国における原子力発電導入プロジェクトへの融資解禁を強く訴えた。グロッシー事務局長は、持続可能な開発および発展のため、世界はクリーンで信頼性の高い、持続可能なエネルギーを大量に必要としていると指摘。脱炭素化の迅速な達成のためには、他の低炭素技術とともに原子力発電の展開を加速するよう求める新たな世界的コンセンサスが生まれつつあるとの見解を示した。そして、「アフリカからアジアまで、エネルギーミックスに原子力を加えようとする国々は、技術的・財政的支援を必要としている。IAEAは技術的専門知識を有しており、安全で確実かつ持続可能な原子力発電インフラを確立するよう支援することは可能だが、原子力発電プロジェクトには資金調達面で依然としてハードルがある」と現状を分析した。その上で、「民間の金融機関は一層、資金調達に貢献する必要があるが、世界銀行のようなMDBが、原子力プロジェクトの財政面を評価し、適切な融資を実施することにより、持続可能な開発は加速される」と強調した。世界銀行や他MDBは現在、原子力発電所の新設プロジェクトへの融資は実施していない。一部のMDBが既存炉の改修や廃炉に融資を実施している程度だ。昨年12月にUAEのドバイで開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)の成果文書ではCOP史上初めて、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの1つとして「原子力」が明記され、他の低炭素エネルギー源とともに原子力導入の加速が世界的に求められている。グロッシー事務局長は、原子力発電への融資は、この「新たな世界的コンセンサス」にMDBが歩調を合わせることになると言及した。また、COP28では25か国が2050年までのネットゼロ達成に向けて、世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させるという誓約にも署名。同誓約では世界銀行、国際金融機関、地域開発銀行に対し、原子力を融資対象に含めるよう呼びかけており、今年3月にIAEAとベルギー政府が主催した初の原子力エネルギー・サミットにおいても、多くの国がこの呼びかけに賛同している。国際エネルギー機関(IEA)は、気候目標を達成するためには、世界の低炭素電力の25%を供給している原子力発電設備容量を、2050年までに少なくとも倍増させることが必要であるとし、これはIAEAが2023年に公表した「高ケース予測(野心的だが妥当かつ技術的に実現可能な政策シナリオ)」と一致する。2050年までに原子力発電設備容量を倍増させるには、原子力発電への投資を年間1,000億ドル(約16兆円)に倍増させる必要があるとIAEAは推定している。現在、およそ30か国が原子力の新規導入を検討または着手しており、そのうち、約2/3が開発途上国。IEAによると、世界がパリ協定の下での気候目標を達成する場合、これら開発途上国で原子力発電を大幅に拡大する必要があるという。グロッシー事務局長は、開発途上国における原子力導入プロジェクトへの資金調達は依然として大きな障害であると指摘。新規導入国の中には、バングラデシュやエジプトなどのように、建設プロジェクトを受注した主契約者から融資を受けるケースもあるが、異なる資金調達オプションが必要となるケースも出てくるとの見方を示している。

08 Jul 2024

1846

カザフスタンのK.-J. トカエフ大統領は6月27日、同国での原子力発電所新設に関する国民投票を今秋実施する方針を明らかにした。トカエフ大統領は、メディアに対し、「エネルギーの安定供給なくして経済発展はない。カザフスタンには原子力開発の大きな可能性があるが、原子力は正しく、効果的に利用することが重要だ。すでに原子力について、幅広く、様々な視点から議論がされており、メディアもこのプロセスに積極的に参加すべきだ」と指摘。「原子力発電所建設の最終的な決定は国民がするもの。このため、国民投票を今秋に実施する。政府が正確な日付を決定する」と表明した。同大統領は、昨年9月1日の国民へのメッセージの中で、原子力発電所建設について包括的で幅広い議論を継続し、国民投票を実施する必要性を強調していた。カザフスタンのエネルギー省は昨年8月、カザフスタンの原子力発電の新設に向けた諸活動の進展状況を公表。サイトについては、アルマティ州のジャンブール地区にあるバルハシ湖西南に位置するウルケン村を選定。炉型については、建設と運転経験で実証済みの以下の炉型を候補に挙げている。中国核工業集団公司(CNNC)製「華龍一号(HPR-1000)」(100万kW級PWR)韓国水力・原子力会社(KHNP)製「APR1400」(140万kW級PWR)露ロスアトム製VVER-1200(120万kW級PWR)またはVVER-1000(100万kW級PWR)フランス電力(EDF)製EPR-1200(120万kW級PWR)また、建設予定地があるアルマティ州や近隣の州で、原子力発電所建設をめぐり、地元住民を交えた公開討論が複数回実施されている。化石燃料資源が豊富なカザフスタンでは、総発電電力量のうち7割を石炭火力が、2割を天然ガス火力が占めている。ウラン生産については世界トップクラスの生産量(世界シェアの約40%)を誇り、燃料ペレットや燃料集合体の製造も行っている。旧ソ連時代にはカスピ海沿岸のアクタウに建てられた熱電併給・海水脱塩用の高速炉「BN-350」(出力15万kW)が1973年から1998年まで営業運転していた。現時点で国内に原子力発電所はないが、研究炉を含む原子力研究開発が国立原子力センターを中心に行われている。政府が2022年3月に制定した「2035年までのエネルギーバランス」では、増大する電力需要に応えるため、2035年までに最大240万kWeの原子力発電所の新設など、発電設備1,750万kWeを増強し、2035年までに石炭火力発電を40%削減、2060年までにカーボンニュートラルの達成を掲げている。なお、「代替エネルギー源の利用に関する」法案について7月27日を期限とする公開協議向けの資料の中では、国民投票で承認された場合を想定し、最初の原子力発電所の建設に100億~120億ドル(約1.6兆~1.9兆円)の予算が計上されている。政府は大型炉のほか、小型モジュール炉(SMR)についても国内建設の可能性を模索している。エネルギー関係の政府系投資ファンド「サムルク・カズィナ国家福祉基金」が2014年7月に設立した有限責任事業組合「カザフスタン原子力発電所」(KNPP)は2021年12月、米ニュースケール・パワー社製のSMRを複数備えた発電設備「VOYGR」の建設可能性を評価するため、同社と了解覚書を交わしている。

05 Jul 2024

2044

ポーランドのオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社は6月28日、米GE・日立ニュクリアエナジー(GEH)社製小型モジュール炉(SMR)である「BWRX-300」(30万kW)のポーランドにおける展開支援に向け、「BWRX-300」のサプライチェーン・グループ3社と契約を締結した。今回契約を締結した3社は、アトキンス・リアリス社(旧SNC-ラバリン社)、建設大手エーコン(Aecon)社、GEH社で、OSGEはこれら3社と協業契約を締結、さらにアトキンス・リアリス社とエーコン社とは「BWRX-300」の建設分野に係る2つの枠組協定を結んだ。OSGE社は、ポーランドの建設・エンジニアリング企業にSMR建設に係る知識や技術が不足しているなか、経験豊富なカナダ企業のノウハウを活用していきたい考えだ。なお、エーコン社は、オンタリオ・パワー(OPG)社のダーリントン・サイトでの「BWRX-300」建設プロジェクトの建設を担当しており、さらにアトキンス・リアリス社とともに、現在OPG社とブルース・パワー社が保有するCANDUプラントでの大規模な改修工事も手がけている。今回の契約について、エーコン社のT. クロシャー原子力担当副社長は、エネルギー移行において、SMRの導入は重要な役割を果たすとし、「ポーランドにおけるクリーンで信頼できる安価な電力供給に貢献する」と今回の協働の意義を強調。一方、アトキンス・リアリス社のI. エドワーズ社長兼CEOは、世界の電力需要が2050年までに3倍に増加し、新たに1000基規模の原子炉市場が生まれると予測した上で、「大型原子炉だけでなくSMRが今後の新規建設の一画を担う」との見方を示した。ポーランドの大手化学素材メーカーとポーランド最大手の石油精製企業の合弁会社であるOSGE社は2023年4月、首都ワルシャワを除く国内6地点における合計24基の「BWRX-300」建設に関する原則決定(DIP)を気候環境省に申請。同省は同年12月、これら発電所に対するDIPを発給した。DIPは、原子力発電所建設計プロジェクトに対する最初の基本的な行政判断で、DIP発給によりプロジェクトが正式に認められたことを意味する。OSGE社は、2030年代初めにも「BWRX-300」の初号機を完成させたい考えで、今年に入って、ポーランド環境保護総局(GDOŚ)は同プロジェクトに関する環境影響評価(EIA)の報告書作成に向けて取り組むべき分野を提示。これを受け同社は、ポーランド南部のスタビ・モノフスキエ(Stawy Monowskie)地点での「BWRX-300」建設に向けた環境・立地調査を開始する。また、ポーランドの規制当局である国家原子力機関(PAA)は2023年5月、「BWRX-300」の安全評価に関する包括的な見解を長官名で公表し、同炉がポーランドの関係法に基づく安全要件に適合していることを確認した。「BWRX-300」は出力30万kWの次世代原子炉で、2014年に米国の原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」をベースにしている。

05 Jul 2024

2444