インド政府で原子力や科学技術を担当するJ.シン閣外専管大臣は4月9日、2047年までに同国の総発電電力量に占める原子力の割合が9%近くまで増大するとの見通しを明らかにした。インドは2070年までにCO2排出量を実質ゼロ化するという目標を掲げているが、原子力を目標達成の一助とする方針である。これは同相がムンバイで、バーバ原子力研究センター(BARC)および原子力省(DAE)の研究主幹グループと検討会議を行った後に公表した。同相はまた、5日に議会下院で、国内の原子炉22基が2021年から2022年の間に総発電量の3.15%に相当する471億kWhを発電したと書面で表明。同相によると、DAEは現在678万kWの原子力発電設備容量を、2031年までに約3倍の2,248万kWに増強する目標を設定しており、米国やフランスなどと肩を並べる原子力大国となることを目指している。このため、政府は建設中の原子炉(このうちカクラパー3号機は2021年に送電開始)に加えて、さらに10基の建設計画を2017年5月に原則承認。これら10基はすでに、行政上の承認と財政的な認可を受けている。具体的には、南西部カルナタカ州のカイガ原子力発電所5、6号機、北部ハリヤナ州のゴラクプール3、4号機、中央部マディヤ・プラデシュ州のチャッカ1、2号機、および北部ラジャスタン州のマビ・バンスワラ1~4号機で、これらはすべて出力70万kWの国産加圧重水炉(PHWR)となる予定である。このように急速な原子力発電開発の進展は、N.モディ首相の肝入り。新規の10基は首相の指示で承認されたもので、原子力法の修正によりインド原子力発電公社(NPCIL)はその他の政府系企業と合弁でこれらの建設が可能になった。モディ政権の特徴の一つとして、国内の様々な分野で原子力利用が幅広く進められており、農産物や果物の保存、ガンその他の疾病治療に最新の原子力技術を応用するなど、インドは原子力の平和利用拡大に大きく貢献している。インドで稼働中の原子炉は大部分が低出力の国産PHWRで、最大のものはカクラパー3号機の70万kW。タミル・ナドゥ州でロシア企業が建設したクダンクラム原子力発電所の2基(各PWR、100万kW)は、同国で唯一の大型軽水炉である。前述の新規の10基は本格的な原子力国産化イニシアチブの一部であり、重要なプロジェクトと位置付けられている。その他、インドは、米国やフランスなどからの大型原子炉の導入をめざし、交渉を進めている模様である。(参照資料:インド政府の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Apr 2023

2815

英国と韓国の両政府は4月10日、共同宣言を発表した。同宣言の中で両国は、原子力や再生可能エネルギーなどクリーン・エネルギーの開発加速やエネルギー供給の確保に向け、これまで以上に緊密に協力していく姿勢を示した。韓国側はこれにより、英国の新規原子力発電所建設プロジェクトに韓国企業が参加できる可能性が高まったと指摘。洋上風力発電や水素製造等、その他のクリーン・エネルギー分野でも協力していくとしている。今回の共同宣言は、英国・エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)のG.シャップス大臣が、札幌で開催される「G7気候・エネルギー・環境大臣会合」に向かう途中、訪韓したことにともなうもの。同相はソウルで韓国・産業通商資源部(MOTIE)のイ・チャンヤン長官と、クリーン・エネルギー関係の様々な協力について協議した。シャップス大臣は、「石炭や天然ガスに依存した発電がもはや経済的に成立しないという転換点に我々は近づいている」と指摘。その上で、韓国に対し英国への投資を呼びかけた。イ長官は、「韓国では電力の安定供給を確保しながらCO2の排出量を実質ゼロ化するため、エネルギーの移行に向けた政策を幅広く推進中だ」と表明。達成可能なレベルまで再エネの拡大を適切に進めつつ、CO2を排出しない原子力の利用を継続していくと述べた。共同宣言に盛り込まれた主な協力項目は以下の通り。原子力発電所の建設計画を加速する。堅固で回復力の強い原子力サプライチェーンの構築計画を進め、小型モジュール炉(SMR)など最新の先進的原子力技術の開発経験を共有する。CO2の排出量が多い未対策の石炭火力発電所からの脱却と、再生可能エネルギーの拡大を積極的に進める。英政府は先月末、クリーン・エネルギーによる長期的なエネルギーの供給保証と自給の強化に向けた新たな投資対策「Powering Up Britain」を公表。その中で、昨年4月の「エネルギー供給保証戦略」に盛り込んだ「大英原子力(Great British Nuclear=GBN)」の設置計画を具体化していた。GBNは明確な費用対効果が見込まれることを確認しながら、原子力発電所開発プロセスの各段階で事業者に支援を提供する機関。DESNZによると、今回の韓国との協力強化は「Powering Up Britain」を補完する役割を担っており、GBNがグリーン技術の開発にもたらす数十億ポンドの投資金を通じて、国際的なエネルギー取引で利益を上げ、英国経済の活性化や雇用の創出、エネルギーの供給保証と自給につなげていく考えだ。一方のMOTIEは、韓国側の強みとして原子力発電所の設計や建設、主要機器の製造に秀でていると表明。英国側の強みが原子力施設の廃止措置や原子燃料の製造にあることから、両国間の協力強化を通じて双方がともに利益を得られると強調している。参照資料:DESNZ、MOTIEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

12 Apr 2023

2325

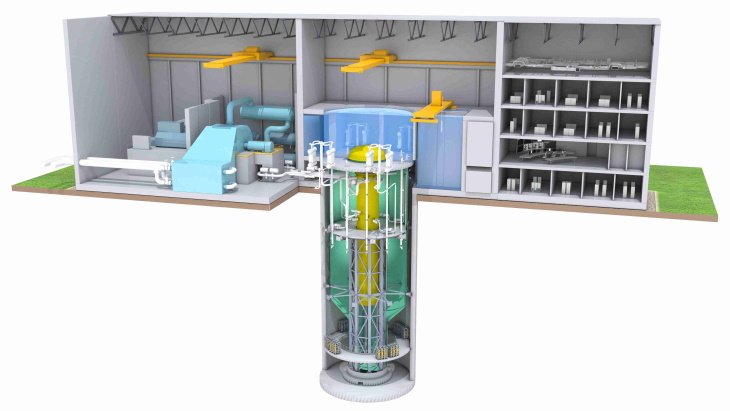

インドネシアの原子力規制庁(BAPETEN)は3月29日、米国のデベロッパーThorCon社が開発したトリウム溶融塩炉「TMSR-500」(電気出力25万kWのモジュール×2基)の設置に向けた認可手続きの実施準備として、原子力安全と核セキュリティ、および保障措置(3S)に関する関係者との事前協議を開始した。これは同日、BAPETENがThorCon社のインドネシア子会社であるThorConパワー・インドネシア社と交わした実施合意書に基づくもの。同協議では12か月かけて、原子力発電所の規制当局や事業者、原子力産業界等の関係者が正式な手続きの開始準備を整える。また、「TMSR-500」の建設マスター・プランを審査するとともに、関係各位の役割と責任の所在、採用設計の準備状況評価、建設スケジュール、申請用の技術文書や行政文書の書式と範囲、適用される法令と規制等を記した「ロードマップ」も作成する。インドネシア初となる「TMSR-500」の実証炉はスマトラ島の東方沖、バンカ島とビリトゥン島の間に位置するケラサ(Kelasa)島に2029年までに設置する予定で、ThorCon社は事前協議の終了後、認可申請を行う計画である。ThorCon社はまた、将来的にインドネシアで「TMSR-500」の製造・組立ラインを設置したいと考えており、インドネシアの複数の大学に溶融塩炉技術に関するプログラムの設置を働き掛けている。このような活動を通じて、同社はインドネシア経済に新たな産業を生み出し、同国がクリーン電力に移行するのを支援していく考えだ。「TMSR-500」は浮揚式発電所としてバージ(はしけ)に搭載される原子炉で、設置点の浅瀬まで曳航されて送電網に接続。近隣地域の電力需要を満たすことになる。「TMSR-500」の建設実現に向け、ThorCon社は2022年1月にスペインのエンジニアリング企業「Empresarios Agrupados Internacional (EAI)」を設計エンジニアリング担当に指名している。今回の発表によると、BAPETENは前日の28日、首都ジャカルタで原子力発電所の建設認可手続きに関する委員会を開催した。海洋・投資問題調整省やエネルギー・鉱物資源省といった関係省庁、国家エネルギー委員会、国立研究革新庁(BRIN)などのほか、2019年に「TMSR-500」の研究開発・建設に関する契約をThorCon社と交わした国有の艦船建造企業PT PALインドネシア社、ThorConパワー・インドネシア社、フランスの検査認証企業ビューロー・ベリタス社等の代表者が出席した。委員会の出席者はまず、再生可能エネルギーや原子力など新たな無炭素エネルギー源の研究開発を促進して、CO2排出量の実質ゼロ化に移行していくという同国の方針を確認。インドネシア政府は国内エネルギー・ミックスの信頼性を維持するため、原子力で2035年までに800万kW、2060年までに3,500万kWの発電設備導入を目指している。このため、BAPETENは委員会で発電所の管理を担うすべての関係者に「TMSR-500」建設に向けた初期情報を提供。関係省庁や国有企業、民間部門、学術界、一般国民が緊密に連携し合うことによってのみ、クリーンエネルギーへの移行が成し遂げられると説明した。同委の終了時には、出席者が事前協議の実施条件や責任範囲を示した文書に調印したほか、ThorCon社が「TMSR-500」の実行可能性調査や日程に関する文書を提示した。インドネシアでは電力需給のひっ迫等を理由に、1980年代に原子力発電の導入が検討されたが、建設予定地における火山の噴火や地震の可能性、福島第一原子力発電所事故などが影響し、100万kW級大型炉の導入計画は進展していない。一方、初期投資の小ささや電力網への影響軽減等の観点から、中小型炉への関心は維持されており、インドネシア原子力庁(BATAN)は2018年3月、大型炉導入の前段階として小型高温ガス炉(HTGR)を商業用に導入するため、熱出力1万kWの実証試験炉の詳細工学設計を開始している。(参照資料:BAPETENの発表資料①(インドネシア語)、②、ThorCon社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

11 Apr 2023

3293

米テラパワー社製のナトリウム冷却高速炉「Natrium」(電気出力34.5万kW~50万kW)の初号機建設をワイオミング州で計画中の電気事業者パシフィコープ社は3月31日、2033年までにさらに2基を建設する方針であることを明らかにした。追加の2基はユタ州で建設する方向だが、候補地を最終決定する前に地元のコミュニティ等と十分協議を重ねる考えだ。パシフィコープ社はワイオミング州など西部6州に電力供給しており、同日公表した「2023年統合資源計画(IRP)」に2基の追加建設を盛り込んだもの。同社はCO2を実質的に排出しないエネルギー・システムへの移行を目指しており、風力や太陽光の発電所を大規模に建設する一方、原子力については合計3基の「Natrium」で150万kWの設備容量を自社設備に加える計画である。「Natrium」はGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社の小型モジュール式高速炉「PRISM」の技術に基づき、テラパワー社がGEH社と共同開発している原子炉。電気出力は34.5万kWだが、テラパワー社が開発した100万kWh規模の溶融塩エネルギー貯蔵システムと組み合わせることにより、ピーク時には出力を50万kWまで拡大し5.5時間以上稼働することができる。テラパワー社によると、急速に普及している再生可能エネルギーの間欠性を同炉で補えば、送電網に接続する発電技術としては理想的なものになる。パシフィコープ社はこの「Natrium」の実証炉と溶融塩のエネルギー貯蔵システムを組み合わせて、2030年までにワイオミング州南西部ケンメラー(Kemmerer)にある同社の閉鎖予定の石炭火力発電所に建設する予定。昨年秋には、パシフィコープ社とテラパワー社は「Natrium」を追加で最大5基建設することを念頭に、共同調査を実施すると表明していた。今回追加で2基、100万kW分の建設が決まったのに続き、両社は2035年までに同炉をさらに追加で建設する可能性を共同で模索していく考えだ。この「Natrium」炉とエネルギー貯蔵システム、2つの施設の建設については、米エネルギー省(DOE)が2020年10月、「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定した。同プログラムにより、「Natrium」の実証炉や商業炉はこの10年間で本格的に稼働できる見通しとなった。テラパワー社とパシフィコープ社は「Natrium」を市場に投入し、エネルギーの安定供給に寄与したいとしている。テラパワー社のC.レベスク社長兼CEOは、「脱炭素化に資する設備の建設を進める事業者にとって、CO2を排出せず出力調整が可能な『Natrium』と大規模エネルギー貯蔵システムは非常に有効だ」と指摘。これらの施設建設を通じて、高レベルの雇用と数十年間利用可能な発電設備を地元コミュニティに提供できるよう、パシフィコープ社と協力していきたいと述べた。(参照資料:テラパワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Apr 2023

6386

韓国の産業通商資源部(MOTIE)は3月29日、前政権が白紙撤回した新ハヌル(新蔚珍)3、4号機(各PWR、140万kW)の建設に向けて、韓国水力・原子力会社(KHNP)が今後10年間の関係業務で約2兆9,000億ウォン(約2,900億円)の契約を斗山エナビリティ社と締結したと発表した。具体的には、設計・製造に長期間を要する原子炉や蒸気発生器、タービン発電機などの製造・供給契約が正式に結ばれたもの。3、4号機はそれぞれ2032年と2033年の完成を目指しており、今年の上半期に環境影響評価を完了後、MOTIEでは早ければ7月にも電源開発事業の実施計画として承認する予定である。これにともないKHNP社は同日、両機の環境影響について再検討した評価書案の公聴会を開催した。斗山エナビリティ社はすでに今年2月までに、450億ウォン(約45億円)規模の業務を下請け企業に予備的に発注。KHNP社から今回受注した契約を通じて、今年中にさらに約2,100億ウォン(約209億円)の業務を追加発注するとしている。2022年5月に発足したユン・ソンニョル(尹錫悦)政権下のMOTIEは、脱原子力政策の影響で経営難に陥った原子力産業界の中小企業に対し、昨年だけで4,000億ウォン(約400億円)規模の緊急金融支援を提供した。4月以降はさらに、2,000億ウォン(約200億円)規模の低金利「特別金融プログラム」を施行する計画。このように円滑な融資を企業側に提供することで、MOTIEは韓国の原子力サプライチェーン再建に万全を期す考えである。このプログラムについては、すでにMOTIEと国策銀行の韓国産業銀行、KHNP社、および斗山エナビリティ社が共同業務協約を締結しており、同行の金利優遇策、およびKHNP社と斗山社の資金貯蓄に基づき、3~5%台の低金利融資を提供。一次分として500億ウォン(約50億円)規模の融資を開始したのに続き、8月には二次分としてさらに1,500億ウォン(約150億円)規模の融資を行い、中小企業の経営難克服支援に総力を傾けるとしている。輸出拡大に向け「ツー・トラック戦略」を推進なお、MOTIEは同日、韓国企業による原子力発電所の輸出拡大を目指し、国営企業と中小の機器製造企業が共同で輸出を行う現行の方式と、単独輸出が可能な中小企業を100社育成するという「ツー・トラック戦略」を推進していくと発表した。2027年までに現行方式で合計5兆ウォン(約5,000億円)規模の輸出契約受注を目指す一方、輸出の意思と潜在能力を持つ中小企業を選定し、輸出の前段階で最大5年間サポートするという特別プログラムを新設する。このような計画を「原子力発電所の機器・資材輸出の活性化案」に取りまとめ、第4次原子力発電所輸出戦略推進委員会で明らかにしたもの。MOTIEによると、世界では近年原子力発電所の新規建設と既存炉の運転期間延長等により、機器・資材の需要が増加している。しかし、主要な供給国は過去に建設計画が停止したこと等が影響し、これらの製造能力が低下。これにより、グローバルな原子力サプライチェーンに韓国企業が参入する機会が拓かれている。韓国企業の原子力機器・資材輸出は、過去5年間(2017年~2021年)に143件、5.3億ドルに留まっており、その前の5年間(2012年~2016年)との比較では、件数で43%、契約額では12.4%減少した。このうち、中小企業の単独輸出は全体の9%(件数)であり、ほとんどは国営企業が受注したプロジェクトの下請け輸出だった。韓国政府としては、このような現状を打開する方針であり、新規原子炉の建設プロジェクトや既存炉の改修工事、および原子燃料工場の建設など、事業規模が大きくて機器・資材メーカーが数多く参加できる大型事業に集中する。また、付加価値の高い単品の機器・資材やメンテナンスサービス、小型モジュール炉(SMR)などにも、輸出分野を多様化していくとしている。(参照資料:MOTIEの発表資料①、②、KHNP社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 Apr 2023

2563

カナダ連邦政府は3月28日に2023年度(2023年4月~2024年3月)の政府予算を公表、同国がエネルギー供給を確保しつつクリーンなエネルギー技術に移行する上で原子力は欠かせないとの認識から、これを強力に支援していく姿勢を明確に打ち出している。カナダ原子力協会(CNA)の分析によると、原子力はクリーン・エネルギーに対する投資税額控除(ITC)の対象に加えられただけでなく、その他の優遇税制にも幅広く組み込まれており、クリーン・エネルギー技術の分野で一層公平な事業機会を与えられるとともに、CO2を排出しないその他の電源とも対等に競合できるようになる。同予算はまた、それ以前に公表された一連の共同声明で、世界的なエネルギーの移行に原子力が重要な役割を果たすと認められたことを反映している。カナダのJ.トルドー首相と米国のJ.バイデン大統領は3月24日の共同声明で、従来の大型原子炉や先進的原子炉も含めたクリーン・エネルギー、および北米の関係サプライチェーンについて協力を加速する必要性があると指摘。これにともない、カナダの天然資源省と米エネルギー省(DOE)は同月27日、協力の範囲や調整が必要な分野の詳細を明らかにしていた。カナダの2023年度予算はこれらの声明内容を実行に移す具体策を示したもので、両国間の協力を強化することで競争のパラダイムから離れ、互恵的な北米の統合原子力エコシステムを構築することを目指している。CNAのJ.ゴーマン理事長兼CEOは、「今回の予算で原子力に対する連邦政府のアプローチが大幅に変化した」と指摘。「原子力はもはや検討事項ではなくなり、カナダが低炭素なエネルギー・システムに移行するのに必要かつ基本的なエネルギーと認識されている」と述べた。同予算では具体的に、クリーン電力への投資に対し税額が15%控除されるというITCが新たに導入され、小型モジュール炉(SMR)や大型原子炉の建設、既存炉の改修プロジェクトなど、あらゆる規模の原子力発電計画に適用が可能。官民を問わずすべての事業者が利用できるとしており、州を跨いだ送電網の機器にも適用される。このITCは、2022年度予算でC.フリーランド副首相兼蔵相が導入した「クリーン・エネルギー技術に対するITC」とは別枠になる。クリーン・エネルギー技術のITCは昨年秋の経済声明で詳細が公表されており、SMRなど無炭素な発電技術への投資に対し最大30%の税額が控除される仕組みである。今回の予算ではまた、クリーン・エネルギー技術の機器製造に対し設備投資の税額30%を控除するというITCも盛り込まれた。同ITCでは、原子力機器や原子燃料の処理・リサイクル機器の製造が対象となる予定である。CNAによるとこれらのほかに、原子力発電の支援で導入された措置としては以下のものが含まれる。無炭素なエネルギー技術の機器製造業者に対する軽減税率を、原子力発電部門にも拡大適用する。機器製造のITCと同様に、原子力機器や原子燃料の処理機器等が対象に加えられた。カナダ・インフラ銀行に追加で200億カナダドル(約1兆9,600億円)を供与し、同行を通じてクリーン電力分野に最大100億加ドル(約9,800億円)、グリーン・インフラ分野に100億加ドルを投資、無炭素エネルギーへの移行加速に活用する。規制審査や承認手続きの簡素化に向けて、関係予算を13億加ドル(約1,300億円)増強する。対象機関はカナダ原子力安全委員会(CNSC)や環境影響評価庁など。クリーン・エネルギー経済への移行に民間投資を呼び込むため、政府の投資や企業の利益を管理している「開発投資公社」と、公務員の年金管理を担当する国営企業「公務員年金投資委員会」の間で連携協力する。10年以上の期間に「戦略的イノベーション基金」に5億加ドル(約490億円)を供与する。同基金ではこれまで、モルテックス社やウェスチングハウス(WH)社、テレストリアル・エナジー社のSMRプロジェクトに対する支援が提供された。(参照資料:CNA、カナダ連邦政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Apr 2023

2145

米国のA.W.ボーグル原子力発電所3号機(PWR、110万kW)が4月1日、送電網に接続され、送電を開始した。同機は米国で約30年ぶりに完成した新規炉で、ウェスチングハウス(WH)社製の第3世代+(プラス)炉「AP1000」としては国内初号機となる。同機は3月6日に初臨界を達成しており、送電網への初併入は起動試験の一部である。今後はフル出力まで様々な出力レベルで試験を実施。起動試験で信頼性が確認できれば、5月~6月に供用を開始する。同機を所有するジョージア・パワー社のK.グリーン会長兼社長兼CEOは、「新しい原子炉が今後60年~80年間、クリーンな電力を顧客に提供する記念すべき局面に、会社の新たなトップとして立ち会えたことを名誉に思う」と表明。同CEOは、自身がジョージア・パワー社の親会社であるサザン社のエンジニアだった当時、原子力発電所の建設がジョージア州にとって長期的に重要と確信して、ボーグル1、2号機の運転に携わっていた経験を回顧。「3号機の商業運転開始が近づくなか、この増設計画とボーグル発電所に関わるすべての専門家たちは、ジョージア州がクリーン・エネルギーによる未来を築くのに貢献できることを誇りに思うだろう」と述べた。なお、3号機から8か月遅れで本格着工した4号機では、燃料の装荷に先立つ最後の重要試験である温態機能試験が先月から始まっており、供用開始は今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わり頃になる見通しである。温態機能試験では4台の冷却材ポンプが放出する熱を使って、同機の機器・システムで通常運転時に設計通りの温度や圧力が得られるか確認。その後はメイン・タービンの回転を通常運転時の速度に上げ、安定性等を確認する。同試験ではまた、運転員が運転手順の確認等を行うことになる。 ボーグル3、4号機は2013 年3月と11月にそれぞれ着工されており、サザン社最大の子会社であるジョージア・パワー社が同プロジェクトに45.7%出資。このほか、オーグルソープ電力とジョージア電力公社(MEAG)、およびダルトン市営電力がそれぞれ、30%と22.7%、および1.6%出資している。同様にAP1000設計を採用したサウスカロライナ州のV.C.サマー2、3号機増設計画は、2017年3月のWH社の倒産申請を受けて中止となったが、ボーグル3、4号機増設計画では、WH社の当時の親会社である東芝が同年12月に保証金の残額を一括で早期弁済。サザン社のもう一つの子会社であるサザン・ニュークリア社が全体的なプロジェクト管理を引き継いで、建設工事を継続している。ボーグル3、4号機の運転も同社が担当する予定である(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

04 Apr 2023

4334

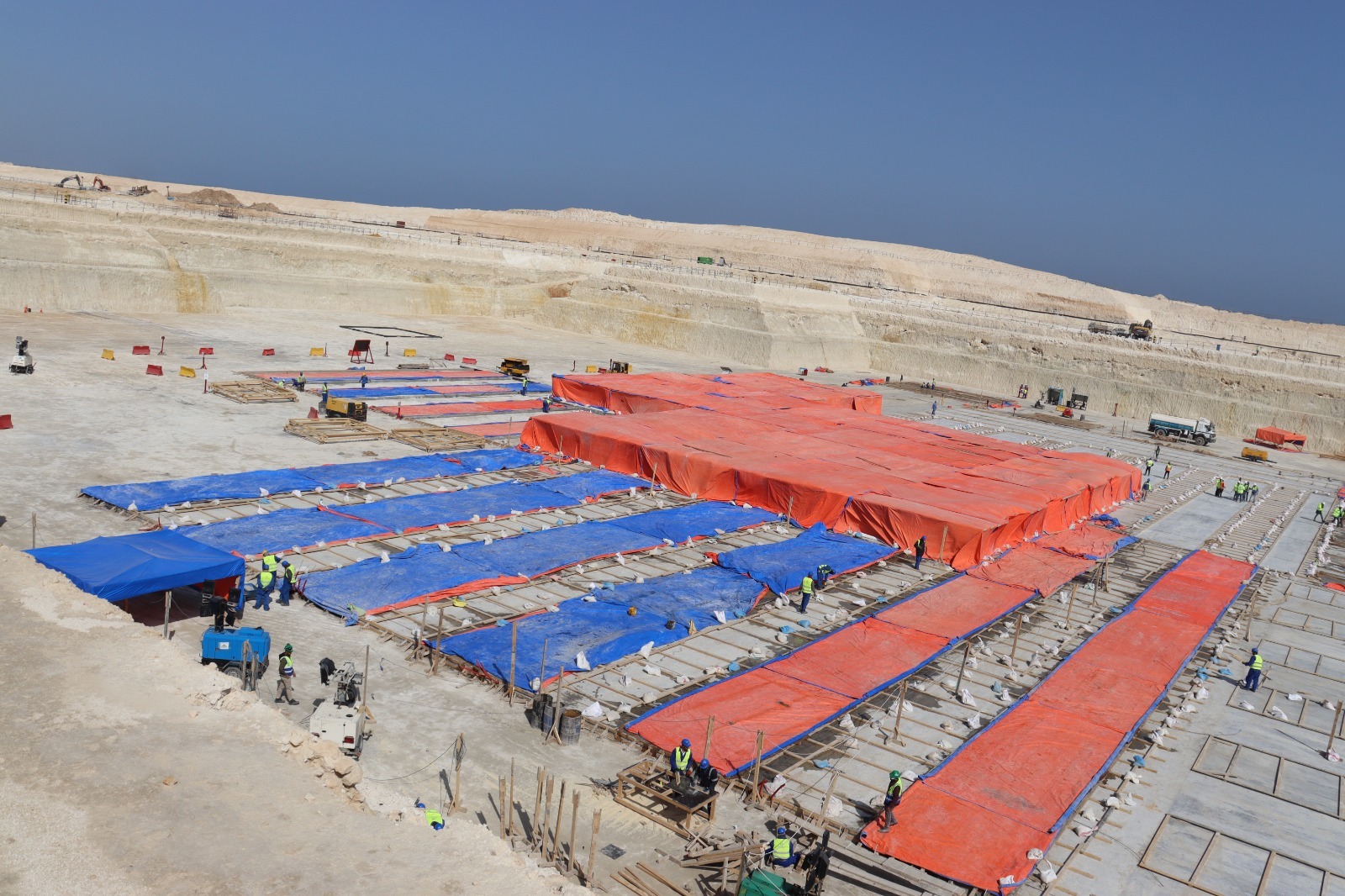

エジプトの原子力・放射線規制機関(ENRRA)は3月29日、原子力発電庁(NPPA)が同国初の原子力発電所として建設中のエルダバ発電所(120万kWのロシア型PWR:VVER-1200×4基)について、3号機の建設許可を発給した。これにともない、NPPAは今年の第2四半期中に3号機のコンクリート打設実施に向けて、準備作業を開始する。同発電所では現在、建設工事を請け負ったロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が傘下のアトムストロイエクスポルト(ASE)社を通じて、第3世代+(プラス)の原子炉となる4基のうち1、2号機を、それぞれ2022年7月と11月に着工。NPPAは同型設計の3、4号機の建設許可を2021年12月末に申請しており、ENRRAは申請書の審査と並行して今月11日から17日にかけては建設サイトを視察した。ENRRAは自らの規制要件や国際的な安全要件の順守状況など、3号機の建設準備ができているか包括的に点検した結果、ENRRAは建設工事が環境に悪影響を及ぼさないこと等を確認。ENNRA理事会のS.シャバーン会長が建設許可発給の判断を下している。エルダバ発電所の建設サイトは首都カイロの北西300km、地中海沿岸のエルダバ市域に位置しており、エジプトとロシアの両国政府は2015年11月に同発電所の建設に関する政府間協力協定(IGA)を締結。翌2016年5月にロシア政府は、最大250億ドルの低金利融資(年3%)をエジプトに提供するという大統領令を公布した。2017年12月には、エジプト政府とロスアトム社がエルダバで4基のVVER-1200 を建設するパッケージ契約の最終文書に調印。この契約に基づき、ロシア側は発電所を建設するだけでなく、発電所が稼働する60年間に必要な原子燃料をすべて供給する。また、使用済燃料の貯蔵施設や貯蔵キャスクをエジプト側に提供するほか、運転開始後最初の10年間は人材育成や発電所の運転・保守にも協力する。なお、エジプト初の商業炉となる1号機については2028年の営業運転開始が見込まれており、3月21日にロシアのサンクトペテルブルク港からコア・キャッチャーの主要機器3点が到着した。コア・キャッチャーは、先進的な技術を採用したVVER-1200の受動的安全系の中でも重要設備の一つ。ASE社で同プロジェクトを担当するG.ソスニン副総裁は、「これらの機器を通じて、世界で最も安全な原子力発電所を確実に建設する」と強調した。また、大型重量機器がサイトに運び込まれたのは初のこととなるため、NPPAで発電所の運転・保守を担当予定のM.ラマダン副長官は、「コア・キャッチャーは長納期品としても最初のものであり、建設プロジェクトは大きな節目を迎えた」と指摘している。(参照資料:NPPAの発表資料①、②、ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Apr 2023

1846

英政府は3月30日、クリーン・エネルギーによる長期的なエネルギー供給保証と自給の強化に向けた新たな投資政策「Powering Up Britain」を公表した。原子力と再生可能エネルギーへの莫大な投資を通じて、エネルギー源の多様化と脱炭素化、および国産化を進めていく方針だ。この政策は、これまでビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が担ってきたエネルギー政策を引き継ぎ、今年2月に新たに発足したエネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)が取りまとめた。DESNZのG.シャップス大臣によると、①クリーンで廉価な国産電力の発電量を拡大し、国内にグリーン・エネルギー産業を根付かせる。②エネルギーの供給保証と自給を強化するだけでなく、各家庭が支払う電気代を長期的に削減、③英国が世界に先駆けてCO2排出量の実質ゼロ化をリードすることが狙い。この政策の背景として、DESNZはロシアの違法なウクライナ侵攻にともない世界のエネルギー市場が壊滅的な影響を受けたと説明。エネルギー卸売価格や電気代の高騰を受けて、英政府はこの冬季のエネルギー料金を約半分肩代わりする措置を取っている。英国のエネルギー・システムは過去数十年にわたり、高価な輸入化石燃料に依存してきたが、今後はクリーンで一層安価なエネルギー源に大幅にシフト。今回の政策によって、国内では2030年までにクリーン・エネルギー関係の雇用約50万人分を創出するほか、英国がクリーン・エネルギー産業戦略で優位に立つことで世界中にその専門的知見を輸出する考えだ。この政策を実行に移す12の具体的手段として、DESNZはCO2の回収・有効利用・貯留(CCUS)プロジェクトの実施を挙げたほか、「ネットゼロ水素製造基金」の2.4億ポンド(約395億円)を通じてCO2を排出しない水素製造の新規プロジェクトを支援する。また、電気自動車(EV)の充電器設置地点や関係インフラの拡充に3.8億ポンド(約625億円)を投資。建物等の暖房用としては化石燃料への依存を減らし、ヒート・ポンプの利用を拡大するため関係基金から3,000万ポンド(約49億円)を拠出するとした。マンチェスターでの「大英原子力」設置が具体化原子力については、英政府が将来のエネルギー・システムにおける重要なベースロード電源と位置付けていることから、大規模な開発プログラムを策定して世界的な競争力を確保する方針である。英政府はすでに昨年11月、サフォーク州で計画されているサイズウェルC(SZC)原子力発電所(167万kWの欧州加圧水型炉:EPR×2基)建設プロジェクトに、6億7,900万ポンド(約1,119億円)の直接投資を行うと発表。これに続く新たな原子力発電所の建設計画にも、英政府は産業界や投資家の迅速な取り組みを強力に支援する。具体的には、昨年4月の「エネルギー供給保証戦略」で約束していた新たな政府機関「大英原子力(Great British Nuclear=GBN)」を、イングランド北西部のマンチェスターに設置する。2050年までに最大2,400万kWの設備容量を原子力で確保、現行の原子力発電シェア15%をそれまでに25%に引き上げられるよう新設計画を牽引していく。GBNとしての最初の優先事業は英国にとって最適の小型モジュール炉(SMR)を選定することで、第一段階として4月から関係市場でコンペを開始し、夏からの第二段階で候補リストの絞り込み評価を実施、秋には炉型を最終決定する計画だ。英政府はその後、選定したSMR技術の開発に共同出資する方針で、事業者が資金調達や建設サイトの選定を適切に進めるための協力を提供。次の議会期間中に、2件のSMR建設計画で最終投資決定(FID)が下されるよう促していく。また、BEISが昨年5月に立ち上げた1億2,000万ポンド(約198億円)の補助金交付制度「未来の原子力実現基金(Future Nuclear Enabling Fund=FNEF)」を通じて、新規の原子力発電所建設を阻む課題の解決等に資金提供するとしている。GBNの暫定会長としては、昨年5月から首相やエネルギー相の原子力産業アドバイザーを務めていたS.ボウエン氏を起用。暫定CEOには、原子力施設の廃止措置専門企業マグノックス社のG.パリージョーンズCEOを充てることになった。(参照資料:英政府の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 Mar 2023

3108

カナダ中西部アルバータ州の外国投資誘致機関であるインベスト・アルバータ社(IAC)は3月23日、米ARCクリーン・テクノロジー社のカナダ法人(ARCカナダ社)と了解覚書を締結、同州内でARC社製の第4世代小型モジュール炉(SMR)「ARC-100」の建設と商業化に向けて協力することになった。「ARC-100」はナトリウム冷却・プール型の高速中性子炉で、電気出力は10万kW。同炉の技術は、米エネルギー省(DOE)傘下のアルゴンヌ国立研究所で30年以上運転された「実験増殖炉II(EBR-II)」で確認済みのものである。アルバータ州は天然資源豊富なカナダの中でも特に、石油や天然ガスの資源に恵まれており、州内には重工業やエネルギー企業の本社が多数置かれている。今後はSMRが生み出す無炭素な電力や熱を活用して、水素製造や医療用放射性同位体の生産、オイルサンドからの燃料抽出、化学製品の製造、鉱山業、海水脱塩といった産業の脱炭素化を推進。低炭素社会への移行に際しても、エネルギー生産州としての立場を維持していく方針だ。ARCカナダ社によると、「ARC-100」の小規模な設計や熱電併給可能という柔軟性、化石燃料に対するコスト面の競争力の高さは、同州にとって理想的な無炭素エネルギー源となる。そのためIACは、今回の覚書を通じて州内複数地点での「ARC-100」建設に向けた支援を行うとしており、間欠性のある再エネをSMRで補うことで同州の脱炭素化戦略を進める。一方のARCカナダ社は、IACによる支援の下で同州の関係者や産業界との連携を深め、複数の「ARC-100」の製造・建設と運転に不可欠のサプライチェーンを構築し、関連サービスを提供していく考えだ。アルバータ州は2021年4月、カナダ国内のオンタリオ州とニューブランズウィック(NB)州およびサスカチュワン州の3州が2019年12月に締結した「多目的SMR開発・建設のための協力覚書」に参加。2022年3月には、これら4州でSMRの開発と建設に向けた共同戦略計画を策定している。アルバータ州ではまた、テレストリアル・エナジー社が開発した小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)の建設を念頭に、IACが2022年8月に同社と覚書を締結。今年1月には、米X-エナジー社の小型ペブルベッド型高温ガス炉「Xe-100」の州内建設を通じて同州経済活性化の可能性を探るため、IACが同社のカナダ法人と了解覚書を締結している。ARC社の社名は元々、アドバンスド・リアクター・コンセプツ社だったが、その後はARCニュークリア社、ARCクリーン・エナジー社と変更していき、現在はARCクリーン・テクノロジー社と呼称している。ARC社は2018年7月、カナダ東部NB州の州営電力であるNBパワー社と協力合意しており、同社が州内で運転するポイントルプロー原子力発電所内で、2029年までに「ARC-100」を完成させる計画だ。これにともない、同社はNB州セントジョンに初のカナダ事務所を設置している。同州ではまた、北部ベルドゥーンの港湾管理局が2022年11月にARCカナダ社の提案を受け入れ、「ARC-100」の建設に向けて米国のプロジェクト開発企業と協力することになった。(参照資料:ARCクリーン・テクノロジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

29 Mar 2023

2348

ロシアの原子力総合企業ロスアトム社の発表によると、同社の傘下企業がベラルーシで建設しているベラルシアン原子力発電所2号機(120万kW級ロシア型PWR:VVER-1200)が3月25日、初めて最小制御可能出力(MCP)レベルに到達した。MCPレベルとは、原子炉が核分裂連鎖反応を安定した状態で維持する臨界条件に十分な1%未満の出力を指す。同国のA.ルカシェンコ大統領は今月6日にベラルシアン原子力発電所を視察した際、同機を4月にも国内送電網に接続する方針を表明。同日の国営ベルタ通信は、エネルギー省のV.カランケビッチ大臣が今年10月に同機の商業運転を開始すると述べたことを伝えている。同機は今後、起動試験の最終段階に移行し、設計性能や物理的諸特性を確認、安全系や制御システム全体の信頼性もチェックする。これらの結果を規制当局に報告し、起動許可を取得した後は出力を徐々に上昇させていき、40%レベルで試験的に送電網に接続。4月から9月までの試運転期間中に、定格まで出力を上げていく計画である。旧ソ連邦に属していたベラルーシはウクライナと国境を接しており、1986年のチョルノービリ原子力発電所事故では甚大な放射線被害を被った。しかし、エネルギー資源が乏しく1次エネルギーの8割を輸入に依存していることから、同国は1990年代後半に原子力の導入に関する実行可能性調査を実施していた。同国初となるベラルシアン原子力発電所については、福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月15日、ルカシェンコ政権がロシアと政府間協定を締結、これに基づいて建設することになった。総工費の90%をカバーする100億ドルの低金利融資など、ロシア政府の全面的な支援を受けて2013年11月に1号機(VVER-1200)がベラルーシのフロドナ州オストロベツで本格着工した後、翌2014年4月には2号機の建設工事を開始した。 1、2号機はともに、第3世代+(プラス)のVVER-1200 の最新モデル「AES-2006」を採用しており、ロスアトム社は同設計が国際原子力機関(IAEA)の求める安全要件や国際基準を満たしていると強調。動的と静的の2種類の安全系を備えており、コンクリート製の二重格納容器や、設計基準外事象の発生時に放射性物質の漏洩を防ぐコア・キャッチャーも装備している1号機はすでに2020年11月に国内送電網に初めて接続され、2021年6月に同国初の商業炉として営業運転を開始した。ルカシェンコ大統領によると、同機はこれまでに125億kWh以上発電するなど順調に稼働しており、電力供給の大部分をロシアからの輸入天然ガスに依存する同国で、30億m3以上の天然ガス利用を削減。同国が節約した天然ガスの輸入経費は、4億ドル以上にのぼっている。(参照資料:ロスアトム社、ベラルシアン原子力発電所の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 Mar 2023

3530

カナダ、米国およびポーランドで、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」の建設を計画している各事業者は3月23日、GEH社が世界中で同炉の建設プロジェクトを円滑に進められるよう、チームを組んで「BWRX-300」の標準設計開発に協力することで合意した。これら4者の協力合意は同日、関係3か国の政府代表が参加した米ワシントンDCでのイベントで明らかにされた。カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は、ダーリントン原子力発電所で2028年末までに「BWRX-300」初号機を完成させることを計画中。2022年10月にカナダ原子力安全委員会(CNSC)に建設許可申請を行うとともに、サイトの準備作業も実施している。米国のテネシー峡谷開発公社(TVA)は、テネシー州クリンチリバー・サイトで「BWRX-300」を建設する可能性に基づき、2022年8月に予備的な許認可手続きを開始した。ポーランドのシントス・グリーン・エネルギー(SGE)社は同国のPKNオーレン社との合弁企業により、2033年以降の完成を念頭に「BWRX-300」初号機の建設サイトの選定作業を始めている。「BWRX-300」の原子炉容器や炉内構造物など、主要機器の標準設計開発や詳細設計にかかる約4億ドルと見積もられる費用の一部をこれら3事業者が負担。カナダや米国、ポーランドも含め、様々な法制が敷かれている複数の国で、「BWRX-300」の許認可手続きや建設工事が可能になるよう、標準設計開発のための「設計センター作業グループ」を共同で設置する方針である。GEH社のJ.ワイルマン社長兼CEOは、「今回の協力体制によってチームのメンバーそれぞれに利益がもたらされるだけでなく、エネルギーの供給保証や脱炭素化を推進するその他の国においてもSMRが果たす役割の有効性が実証される」と指摘。GEH社はSMRの開発と製造にかかるコストの管理に体系的に取り組んでいることから、この協力を通じて「BWRX-300」のコスト面の競争力も強化されるとしている。「BWRX-300」は出力30万kWの次世代原子炉で、2014年に米国の原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)型炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用している。カナダではすでに今月15日、「BWRX-300」はCNSCが提供している任意の予備的設計評価サービス「ベンダー設計審査(VDR)」の主要部分をクリア。VDRは対象設計がカナダの規制要件に適合しているか、正式な許認可手続きに先立ち評価するもので、GEH社はこの直後の同月21日、「BWRX-300」の原子炉圧力容器(RPV)のエンジニアリング契約を、BWXテクノロジーズ(BWXT)社のカナダ支社に発注した。ポーランドでは、SGE社とPKNオーレン社の合弁企業であるオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社が2022年7月、「BWRX-300」に対する国家原子力機関(PAA)の包括的な評価見解を求めて、GEH社の技術文書に基づいてまとめた文書を提出している。GEH社はこのほか、同炉を英国の包括的設計審査(GDA)にかけるため、昨年12月に申請書をビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)に提出した。同国の原子力規制局(ONR)と環境庁(EA)は約5年をかけて、対象設計が安全・セキュリティ面と環境影響面で英国の基準を満たしているか評価中である。(参照資料:GE社、OPG社、TVAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 Mar 2023

3141

米国のBWXテクノロジーズ(BWXT)社は3月21日、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」について、原子炉圧力容器(RPV)のエンジニアリング契約を受注した。実際の契約業務はカナダ・オンタリオ州にあるBWXT社のカナダ支社が実施予定で、具体的にはRPVのエンジニアリング解析や設計支援、製造および資機材調達の準備など。これは2021年10月、GEH社とBWXTカナダ社が「BWRX-300」の商業化促進に関する協力で合意したことに基づいている。BWXT社のJ.マッコーリー商業活動担当社長は、「『BWRX-300』用RPVのように複雑な機器のエンジニアリング・プロジェクトは当社の得意とするところだ」とコメント。原子力機器の設計・製造で同社が保有する優れたエンジニアリング能力により、北米でのSMR建設に向けた最初の設計契約の一つを効率的に実行していくと述べた。GEH社によると、「BWRX-300」は電気出力30万kWの軽水炉型SMRで、2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)の同社製原子炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用している。同炉では受動的安全システムが様々な形で組み込まれており、設計を大幅に簡素化したことで、単位出力当たりの資本コストはその他のSMRと比べて大幅に削減されている。 「BWRX-300」はまた、今月15日にカナダ原子力安全委員会(CNSC)が提供している任意の設計評価サービス「ベンダー設計審査(VDR)」の主要段階をクリア。実際の建設に向けて、GEH社は指摘された事項を同炉にフィードバックする方針だ。「BWRX-300」の初号機としては、カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社がダーリントン原子力発電所内での建設を計画中で、2022年10月に建設許可申請書をCNSCに提出。2028年第4四半期の完成を目指して準備作業を進めており、今年1月に同社はGEH社に加えて、カナダで加圧重水炉(CANDU)事業を手掛けるSNC-ラバリン社、および建設大手のエーコン(Aecon)グループと6年契約でチームを組む協定を締結している。カナダではこのほか、中西部サスカチュワン州のサスクパワー社が州内で「BWRX-300」を建設すると発表、米国ではテネシー峡谷開発公社(TVA)がテネシー州での建設可能性に基づき、予備的な許認可手続きを開始した。また、エストニアのフェルミ・エネルギア社とポーランドのオーレン・シントス・グリーン・エナジー社も、「BWRX-300」の建設を計画している。(参照資料:BWXT社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Mar 2023

3617

米ジョージア・パワー社は3月20日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で建設中の4号機(PWR、110万kW)で、温態機能試験を開始したと発表した。燃料の装荷に先立ち、同試験では4台の冷却材ポンプが放出する熱を使って、原子炉システムで通常運転時の温度や圧力が得られるか確認。これらの定常化後は、メイン・タービンについても通常速度で安定的に回転すること等を確認する。同発電所では今月6日、4号機と同型で同じく2013年から建設中の3号機(PWR、110万kW)が米国で約30年ぶりの新規炉として、また同国初のウェスチングハウス(WH)社製AP1000として臨界条件を達成。同機の運転開始は5月か6月になる見通しである一方、4号機については今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わり頃になるとしている。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Mar 2023

2131

英国のロールス・ロイスSMR社は3月21日、フィンランドとスウェーデンで同社製小型モジュール炉(SMR)の建設機会を共同で模索していくため、フィンランドの国有エネルギー企業フォータム社と協力覚書を締結した。同社はまた、ロシアと戦争中のウクライナで住宅や電力設備を再建する動きがあることから、将来的な戦後の復興支援として同国でSMRを建設することを念頭に、20日付でウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社とも協力覚書を交わしている。フォータム社は、フィンランド国内でロビーサ原子力発電所を所有・運転する大手エネルギー企業。2022年11月からは、同国とスウェーデンの両国で大型炉やSMRなど原子炉の新設に向けた2年計画の実行可能性調査(FS)を開始した。原子炉の新設を可能にするための必須条件を、これら2か国で技術面や商業面、社会面から特定する方針。同社の戦略的優先事項として、北欧諸国に原子力で信頼性の高いクリーン・エネルギーをもたらし、産業界の脱炭素化を促すとしている。同社がロールス・ロイスSMR社と結んだ協力覚書はこのFSの一部であり、フォータム社は新しいパートナーシップやビジネスモデルに関する調査も実施する。ただし、フォータム社はロールス・ロイスSMR社のほかに、独自のSMRを開発中のフランス電力(EDF)やスウェーデンのプロジェクト開発企業であるシャーンフル・ネキスト(Kärnfull Next)社、およびフィンランド・ヘルシンキ市営のエネルギー企業であるヘレン社ともSMR建設に向けた協力覚書を締結済み。フォータム社としての最終的な投資判断は、後の段階で下すとしている。ロールス・ロイスSMR社は、英ロールス・ロイス社が80%出資する子会社として2021年11月に設立された。同社製SMRは既存のPWR技術を活用した出力47万kWのモジュール式SMRで、少なくとも60年間稼働することができる。同炉はベースロード用電源としての役割を果たすほか、間欠性のある再生可能エネルギーを補うことで、再エネ電源の設置容量拡大を支援。英国では2030年代初頭にも、SMR発電所を送電網に接続することを目指している。ロールス・ロイスSMR社とエネルゴアトム社の協力覚書 ©Energoatomエネルゴアトム社と結んだ協力覚書では、ロールス・ロイスSMR社はSMRの建設を通じて、ウクライナの100万戸以上の世帯に十分な無炭素電力を60年以上にわたり供給し、エネルギーの自給と供給保証の再構築を支援すると表明。同社のT.サムソン社長兼CEOは、「英国の原子力技術でウクライナの速やかな再建を後押ししていきたい」と述べた。これに対してエネルゴアトム社のP.コティン総裁は、「ウクライナは引き続きエネルギーの自給に向けた努力を続けていくが、先進的な原子炉技術が無ければ難しい」と指摘。「今回の協力覚書を通じて、ウクライナは戦後のエネルギー・インフラを高品質なものに作り替え、有望なSMR技術を導入した最初の国の一つになる」と表明している。(参照資料:ロールス・ロイスSMR社、フォータム社、エネルゴアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Mar 2023

2785

米国政府で海外援助を担当する貿易開発庁(USTDA)は3月20日、インドネシアで米国製小型モジュール炉(SMR)の建設を支援するため、同国の国有電力会社であるインドネシア・パワー社に技術支援金を提供すると発表した。インドネシアがクリーン・エネルギー経済に移行する際の一助となるよう、インドネシア・パワー社は西カリマンタン州で建設する同国初のSMRとして、米ニュースケール・パワー社の「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を選定。同社はUSTDAの支援金を使って、ニュースケール社に出資するEPC(設計・調達・建設)サービス企業の米フルアー社や日揮とともに、ニュースケール社が提案する出力46.2万kWのSMR発電設備「VOYGR-6」(出力7.7万kWのNPM×6基)の建設について、技術面や経済面の実行可能性を評価する。具体的な作業としては、詳細なサイト選定計画の策定や送電網に接続するシステムとSMR発電所の設計、環境や社会に対する影響の予備的評価、リスク評価、コスト見積もり、規制体制の見直し等を実施する。USTDAの今回の決定は、バリ島で開催されていた「インド太平洋ビジネス対話」にともない発表された。インドネシアが現在、エネルギー供給を確保しつつ温室効果ガスの排出量を抑える目的でSMRの建設を検討していることから、米国は同国の原子力によるクリーン・エネルギー・プログラムの策定をサポートするため、同国と戦略的パートナーシップを締結している。両国政府が交わしたこのような合意覚書や支援金の交付決定は、G7諸国が発展途上国のインフラ・プロジェクトに資金提供するため設置した「グローバル・インフラと投資のためのパートナーシップ(PGⅡ)」の成果。この合意により、昨年11月に米国や日本がクリーン・エネルギーへの移行に向けたインドネシアの取り組みを支援するため、同国で立ち上げた、「公正なエネルギー移行パートナーシップ(インドネシアJETP)」の目標達成を目指すことになる。米国政府はまた、国務省(DOS)が2021年4月に開始した「SMR技術の責任ある利用のための基盤(FIRST)」プログラムの下、両国間のこれまでの連携協力に基づきインドネシアで新規電源を建設するための支援金として、米国側から新たに100万ドルを交付すると決定。SMR分野の人材育成や許認可、規制関係の支援を提供することになる。これらを通じて、米国はASEAN諸国における安全・確実かつ先進的な原子炉の建設でインドネシアの主導的立場が強化されるよう協力し、2060年までに同国が目指しているCO2排出量の実質ゼロ化をサポートしていく考えだ。インドネシア・パワー社のE.N.プトラ社長は、「長い年月を経て我が国は今こそCO2を排出しないエネルギーで自給自足を達成する」と表明。「SMR建設に向けたUSTDAの技術支援協力を通じて、当社は国立研究革新庁(BRIN)や経済担当調整省、ニュースケール社とともに原子力発電による新たな時代への扉を開けた」と述べた。USTDAのE.T.エボン長官は、「クリーン・エネルギーへの移行に際しインドネシアは米国との協力を強く望み、目標達成の手段として米国の画期的な技術を選択した」と指摘。インドネシアで最も意欲的かつ注目すべきインフラの建設プロジェクトを進めるため、USTDAは唯一無二の役割を果たしていくと表明している。インドネシアでは電力需給のひっ迫等を理由に、1980年代に原子力発電の導入が検討されたが、建設予定地における火山の噴火や地震の可能性、福島第一原子力発電所事故などが影響し、100万kW級大型炉の導入計画はこれまで進展していない。一方、初期投資の小ささや電力網への影響軽減等の観点から、中小型炉への関心は維持されており、インドネシア原子力庁(BATAN)は2018年3月、大型炉導入の前段階として小型高温ガス炉(HTGR)を商業用に導入するため、熱出力1万kWの実証試験炉の詳細工学設計を開始している。(参照資料:USTDA、在インドネシア米国大使館の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 Mar 2023

3398

台湾電力は3月14日、台北に近い國聖原子力発電所2号機(BWR、103.4万kW)を永久閉鎖した。同機は40年の運転期間を満了した。翌15日から同機は廃止措置期間に入っており、行政院の原子能委員会(AEC)は閉鎖後も同機が安全要件を満たしているか引き続き監督する。台湾電力の廃止措置計画では、25年間以内に廃止措置を完了する予定である。AECによると、國聖発電所の使用済燃料貯蔵プールはほぼ満杯であるため使用済燃料を直ちに取り出すことができない。AECは同様の状況にある原子炉の国際的な管理方法を参照して、対応する方針だという。台湾では2016年に民進党の蔡英文総統が就任し、脱原子力に向けたエネルギー政策を立案。立法院は翌2017年1月、「非核家園(原子力発電のないふるさと)」を2025年までに実現するという方針を電気事業法改正案に盛り込み可決したが、2018年11月の公民投票により「2025年まで」という期限は条文から削除されている。 非核家園を目指す方針はその後も維持されており、台湾電力は2018年12月に台湾の商業炉として初めて、金山1号機(BWR、66.6万kW)を閉鎖したほか、翌2019年7月には同2号機(BWR、66.6万kW)を閉鎖。國聖1号機(BWR、102.7万kW)については、40年の運転認可が満了する約半年前の2021年7月に閉鎖している。台湾電力は、國聖2号機の閉鎖にともなう電力不足への懸念に対し、電源開発と送電網の整備に関する長期計画で対応中だと説明。原子力以外の発電設備の年次メンテナンス期間や発電スケジュールを事前に調整し、3月末までに石炭や天然ガスなどの火力で中型と大型のユニットを複数、保守点検から復帰させる。4月にはさらに複数基が再稼働するため、これらの総設備容量は國聖2号機の出力を上回るとした。また、天然ガス火力はCO2の排出量が少ないことから設備の新設を積極的に推進しており、現在5カ所のプロジェクトを同時並行的に進めている。送電網の整備も引き続き強化中で、台湾電力は過去5年間に合計1,000億元(約1兆6,900億円)以上を送電網の改善に投資した。これにより、自然災害や故障等による配電事故や停電件数も、2015年の約15,000件が2022年には約5割減少し、約8,000件になったと強調している。國聖2号機の閉鎖により、台湾で稼働可能な商業炉は馬鞍山原子力発電所の2基(各PWR、約100万kW)のみとなった。建設中だった龍門原子力発電所については、反原子力運動の高まりを受けて国民党の馬英九・前政権が2015年7月、ほぼ完成していた1号機(ABWR、135万kW)を密閉管理としたほか、2号機(ABWR、135万kW)の建設工事を2014年4月に凍結している。(参照資料:原子能委員会、台湾電力の発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

20 Mar 2023

5640

米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社は3月15日、カナダ原子力安全委員会(CNSC)が同社の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」(出力30万kW)で実施している「ベンダー設計審査(VDR)」で、主要部分である第1、第2段階が完了したと発表した。CNSCは19の審査分野についてGEH社が提出した200以上の文書を審査した結果、「BWRX-300」には正式審査の際に根本的障害となるような課題は認められなかったと指摘。「GEH社はCSNCがカナダの原子力発電所に課している要件の意図を正しく理解している」と結論づけた。最終段階にあたる第3(フォローアップ)段階では、カナダの規制要件を厳格に順守できるよう、GEH社はCNSCが第2段階で指摘したいくつかの技術分野について詳細に検討を加え、建設に向けた設計準備で追加の策を講じるとともに、この策に対するCNSCの評価も得ていく考えだ。VDRはベンダーの要請に基づき、CNSCが提供している任意の設計評価サービス。第1段階では主に、カナダの規制要件に対する適合性を評価する一方、第2段階では根本的な課題の有無について、正式な許認可プロセスの申請に先立ち審査する。当該設計や技術に致命的な欠陥があれば、それを早い段階で特定し解決につなげていくことになる。これら2つの段階の審査を同時に進めることも可能で、CNSCは2019年12月にGEH社と交わした合意文書に基づき、2020年1月からこれらの審査を並行して開始。GEH社からは「BWRX-300」の概要のほか、制御システム等の設備、研究開発、設計プロセスなどに関する文書の受け取りを開始していた。出力30万kWの次世代原子炉である「BWRX-300」は、2014年に米国の原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)型炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用。受動的安全系を採用しており、原子炉上部に設置した大容量冷却プールの水で、外部電源や人の介在なしに燃料を冷却することができる。GEH社で先進的原子力技術を担当するS.セクストン上級副社長は、「当社の『BWRX-300』はVDRの主要2段階の審査を完了した最初のSMRになった」と指摘。「BWRX-300」の建設に向けた重要ステップとして、指摘された事項を同炉にフィードバックしていくと述べた。「BWRX-300」の実際の建設に関しては、2021年12月にカナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が、ダーリントン原子力発電所内で建設するカナダ初のSMRとして「BWRX-300」を選定。2022年10月には「BWRX-300」の建設許可申請書をCNSCに提出しており、同サイトで取得済みの「サイト準備許可(LTPS)」に基づき、2028年第4四半期の完成を目指して準備作業を始めている。同社はまた、GEH社やSNC-ラバリン社などの関係企業3社と、今年1月に6年契約でチームを組む協力協定を締結している。GEH社によると「BWRX-300」に対する関心は世界中で高まっており、カナダではこのほか、中西部サスカチュワン州のサスクパワー社が昨年6月、同州内で2030年代半ばまでに建設するSMRとして同炉の採用を決定した。米国ではテネシー峡谷開発公社(TVA)が2022年8月、テネシー州のクリンチリバー・サイトで同炉を建設する可能性に基づき、予備的な許認可手続きを開始している。北米以外では、エストニアのフェルミ・エネルギア社が先月、2030年代初頭の完成を目指して同国で建設する最初のSMRとして選定。ポーランドでも、大手化学素材メーカーのシントス社のグループ企業が、石油化学企業大手のPKNオーレン社と合弁で2033年以降に「BWRX-300」を建設する方針である。(参照資料:CSNC、GEH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Mar 2023

3418

英国財務省のJ.ハント大臣は3月15日、議会下院で新年度の予算案を公表。その中で、原子力を環境上の持続可能性を備えたグリーン事業とみなし、英国グリーン・タクソノミーの投資対象に含める方針を明らかにした。同相はまた、小型モジュール炉(SMR)関係で政府が最初のコンペの実施を計画しており、このコンペを通じて年末までに国内外のベンダーの優れたSMR炉型をいくつか選定。建設の実行可能性が実証されたものは、政府が共同出資するとしている。同相はまず、国内で原子力を強力に支持している自治体として、かつてガス冷却炉が稼働していたウェールズのアングルシー島や現在も稼働中のイングランド北東部ハートルプール、地層処分場の受け入れを検討中のイングランド北西部カンブリア州のコープランド、国立原子力研究所の分室が存在しSMRの誘致にも関心表明している同州ワーキントンを列挙。これらの自治体が、「CO2排出量の実質ゼロ化という目標を英国が達成するには、原子力設備の拡大が極めて重要」と述べている点を指摘した。その上で同相は、国内原子力プログラムへの民間投資を促すだけでなく、公開協議という手続きにより原子力を英国のグリーン・タクソノミーに含めていくことを確認したと表明。再生可能エネルギーと同様に、原子力も投資対象となるよう促すとした。この関係で、同相はビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が昨年11月、サフォーク州のサイズウェルC原子力発電所(167万kWの欧州加圧水型炉:EPR×2基)建設プロジェクトに、政府として初めて6億7,900万ポンド(約1,089億円)の直接投資を行うと発表した事実に触れた。同相はまた、政府がこれまでの約束を踏まえ、2022年4月の「エネルギー供給保証戦略」で明示していた「大英原子力(Great British Nuclear)」を立ち上げると述べた。同組織は、明確な費用対効果を確認しながら、原子力発電施設の開発プロセスの各段階で事業者に支援を提供。これにより開発コストを削減し、原子力サプライチェーン全体にビジネス・チャンスをもたらすもので、2050年までに英国の総発電量の四分の一までを原子力で賄えるようにする考えだ。英国では、SMR関係でBEISがすでに2021年11月、ロールス・ロイスSMR社製のSMR(PWR、47万kW)に対し、民間部門の投資に対するマッチング・ファンドとして2億1,000万ポンド(約337億円)の提供を約束。2022年3月には、同SMRの包括的設計審査(GDA)の実施を原子力規制庁(ONR)に要請しており、同年4月から審査が始まった。その後ロールス・ロイスSMR社は、同年11月にSMRの建設候補地としてイングランドとウェールズの旧原子力発電サイトなど、4地点を選定している。政府の今回の予算案に対しては、英国原子力産業協会(NIA)のT.グレイトレックス理事長が同日、歓迎のコメントを発表。英国のグリーン・タクソノミーに原子力を加えることで、英国のエネルギー供給保証は一層強化され、CO2の排出量も実質ゼロ化に向けて大きく前進するとした。新たな原子力開発プロジェクトに極めて重要な投資が行われることで、原子炉開発プロジェクトへの資金調達は一層容易になり、建設コストも抑えられると指摘した。同理事長はまた、「大英原子力」が始動して新たな原子力発電所開発プロジェクトのサイト選定が進めば、発電所建設の効率性が飛躍的に増すとともにサプライチェーンの受注ルートも明確になると表明。SMRコンペにより、英国原子力産業界は世界レベルの競争に返り咲くことになり、国産その他の技術を通じてビジネス・チャンスや新たな雇用、投資の機会を確保、世界的な巨大市場に輸出するチャンスも得られると強調している。(参照資料:英政府、NIAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Mar 2023

2580

米原子力規制委員会(NRC)は3月3日、モンティセロ原子力発電所(BWR、60万kW)の運転期間延長申請を受理。22日に公開ヒアリングを開催する。1970年に運転開始した同発電所が運転期間延長を申請するのは2度目となる。モンティセロ発電所はエクセル・エナジー(Xcel Energy)社が所有しており、1970年に送電を開始。NRCは2006年11月、同発電所が当初の運転期間の40年に20年追加して運転することを承認しており、この認可は2030年9月まで有効である。エクセル・エナジー社の子会社で運転者であるノーザン・ステーツ・パワー社は今年1月、この認可にさらに20年を追加し、2050年9月まで80年間運転継続するための申請書をNRCに提出。NRCはこの申請書を受理できるか、過不足の有無を点検していた。3月22日の公開ヒアリングでは、まずNRCスタッフが運転期間の延長にともなう環境影響の評価プロセスを説明し、実施すべき評価の範囲等についてコメントを受け付ける。また、4月10日までの期間に、バーチャル会合も追加で開催する方針である。NRCはこれまで、送電開始以降の運転期間を合計で80年とする認可をターキーポイント3、4号機とピーチボトム2、3号機、およびサリー1、2号機に発給した。また、後続案件として、セントルーシー1、2号機、オコニー1~3号機、ポイントビーチ1、2号機、ノースアナ1、2号機についても、2回目の運転期間延長申請を審査中である。しかしNRCは2022年2月、今後これらの審査では地球温暖化など潜在的な環境リスク関係の基準を見直すと表明。運転期間延長の環境影響を評価する際に使われている「包括的環境影響評価書(GEIS)」の改訂方針を示した。現行GEISでは2013年時点の判明事項がまとめられているが、NRCによると同GEISでは運転期間を60年から80年に延長する際の環境影響がカバーされない。これにともない、ターキーポイントとピーチボトムの計4基については、NRCスタッフが2024年頃に環境影響問題の再評価を完了するまで、運転期間の延長が実質的に取り消された。今月3日になると、NRCはGEIS改訂方針への対応として、初回やそれ以降の運転期間延長に関する規則の修正を提案するとともに、個々の延長申請を審査する際に取り組むべき環境問題の数や範囲などを再定義した。これに対する意見を募集するため、5月2日までの期間に公開会合を複数回開催する。これらの会合で得られたコメント等を参考に、改訂規則やGEISの最終版を確定するとしている。(参照資料:NRCの発表資料①、②、③、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Mar 2023

2422

米国のニュースケール・パワー社は3月9日、同社製小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を備えた最初の発電所建設に向けて、昨年末に最初の長納期品(LLM)製造を韓国の斗山エナビリティ社に発注しことを明らかにした。これは昨年4月に両社が締結した契約に基づくもので、その際ニュースケール社はLLM発注の準備として、原子炉圧力容器(RPV)の上部モジュール製造に必要な鍛造金型の作製を斗山エナビリティ社に依頼。その後この鍛造金型が完成したことから、斗山エナビリティ社は今回の受注でRPV上部モジュールを構成する大型鍛造品や蒸気発生器(SG)の配管、溶接材など、6基分の総重量2,000トンを超える機器を製造する。ニュースケール社初のSMR発電所は、ユタ州公営共同電力事業体(UAMPS)が米アイダホ国立研究所(INL)の敷地内で、1モジュールの出力が7.7万kWのNPMを6基備えた発電設備「VOYGR-6」(46.2万kW)として建設する。最初のモジュールを2029年までに完成させるため、UAMPSは2024年の第1四半期を目途に建設・運転一括認可(COL)を原子力規制委員会(NRC)に申請し、2026年前半に認可を受け着工したいとしている。NRCは出力5万kWのNPMについて、2020年8月にSMRとしては初となる「標準設計承認(SDA)」を発給した。その後、最後の規制手続として「最終規則」の策定が完了したことから、今年1月にはSMRとして初の「設計認証(DC)」を発給している。ニュースケール社も同月、出力7.7万kWのNPMでSDAの取得申請をNRCに対して行った。ニュースケール社のJ.ホプキンズ社長兼CEOはLLMの発注が最終決定したことについて、「当社のSMR開発がモジュールの製造段階に移行したことを意味しており、2020年代終わりまでに最初のNPM完成が現実的となるなど、SMR市場における当社の主導的地位が一層鮮明になった」と強調している。両社はまた、将来的に実施する「VOYGR」建設プロジェクトについても、今回と同様の納期でモジュール製造が可能になるよう調整中であることを明らかにした。(参照資料:ニュースケール社、斗山エナビリティ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Mar 2023

3731

米国のコンステレーション・エナジー社は3月7日、ニューヨーク州北部で保有するナインマイルポイント(NMP)原子力発電所(BWR×2基、60万kW級と130万kW級)で、米国初となる水素の実証製造を開始した。同発電所では、ノルウェー企業が製作した「プロトン交換膜式(PEM)電解槽(0.125万kW)」で、一日当たり560kgの水素を製造する。発電所の冷却等に使用する水素としては十分な量だが、同社は2025年までに9億ドル以上の投資を行って商業規模の水素製造を実現し、同社のその他の原子力発電所でも水素を製造・貯蔵・活用する方針。米国社会がクリーンエネルギー経済に向かって移行するなか、原子力発電所の無炭素電力を活用したクリーンな水素の製造能力を実証するとしている。この実証プロジェクトは、同社が進めている幅広い脱炭素化戦略の一部。水素の大規模製造が成功すれば、次世代のエネルギーとして脱炭素化が難しい航空業界や長距離の輸送業、鉄鋼生産業、農業などの脱炭素化に貢献できると同社は考えている。コンステレーション・エナジー社はこのため、地方での水素製造から流通ハブの開発に至るまで、各段階に関わる国営や民営の事業体と連携協力を進めている。米エネルギー省(DOE)は昨年、水の電気分解で水素製造するシステムをNMP発電所に建設・設置するという同社の計画を承認し、「H2@Scaleプログラム」の中から580万ドルの補助金交付を決定した。同プログラムはDOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)と水素・燃料電池技術室が進めているもので、水素を適正な価格で製造・輸送・貯留・活用できることを実証し、様々な産業部門の脱炭素化促進を目指している。同社の発表によると、9億ドルの投資計画の中には、DOEとの連携協力により水素製造インフラの開発プロジェクトを進めている「中西部州クリーン水素連合(MachH2)」や「北東部州クリーン水素ハブ」、「中部大西洋地域水素ハブ」に参加することも含まれている。コンステレーション・エナジー社のJ.ドミンゲス社長兼CEOは、「水素利用は温暖化問題の解決に不可欠のツールであり、当社は原子力発電所の無炭素電力活用が最も効率的かつコスト面の効果も高いことをNMP発電所で実証する」と表明。DOEとともにクリーンエネルギー関係の雇用を創出し、米国のエネルギー供給保証を強化しつつ、化石燃料に依存する多くの産業界について脱炭素化への道筋を原子力で開きたいと述べた。DOEのK.ハフ原子力担当次官補は今回、「既存の原子力発電所での水素製造が可能であることが明らかになった」と指摘。DOEは引き続き、2021年11月の「インフラ投資法」と2022年8月の「インフレ抑制法」に基づいて開始した投資を継続し、低価格な水素の提供に向けた費用分担方式のプロジェクトを支援する。水素市場を一層拡大するとともに、経済面や環境保全面における原子力の利点をさらに活用していくもの。なお、DOEはNMP発電所のほか、オハイオ州のデービスベッセ原子力発電所とミネソタ州のプレーリー・アイランド原子力発電所、およびアリゾナ州のパロベルデ原子力発電所で行われている水素製造実証プロジェクトに対しても、支援を提供中。米国では現在、水素の約95%を天然ガス火力発電所でのガス改質法によって製造しており、製造過程でCO2を排出している。DOEとしては100万kW級の原子炉一基で、電解法により年間最大15万トンの水素をCO2を排出せずに製造できると見込んでいる。(参照資料:コンステレーション・エナジー社、DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Mar 2023

4817

米ウェスチングハウス(WH)社は3月2日、ブルガリアのコズロドイ原子力発電所(100万kW級ロシア型PWR=VVER-1000×2基)にAP1000を1基以上建設することを視野に、コズロドイ原子力発電所増設会社(KNPP-NB社)と協力覚書を締結した。KNPP-NB社は、既存インフラや認可を活用して1~2基の原子炉増設計画を管理するため、コズロドイ発電所が設立したプロジェクト企業。この覚書に基づき、WH社とKNPP-NB社はAP1000の建設計画を立案する共同作業グループを設置する。両社間の協力を拡大して、ブルガリアにおけるエネルギー供給の強化や気候変動防止目標の達成を推進。また、同国の原子力規制に則した建設計画を合理的に進めるため、共同作業グループは同国の設計面や許認可関係の規制体系に改めて取り組んでいく方針だ。ブルガリアは2007年に欧州連合(EU)に加盟する際、設計上の安全性に懸念が表明されていた同発電所1~4号機(各44万kWのVVER)を2006年までにすべて閉鎖した。現在は5、6号機の2基だけで総発電量の約35%を賄っているが、追加の原子炉建設は1980年代から継続的に検討中。採用炉型は、その時々の政府の意向により二転三転している。2012年に経済的理由でベレネ原子力発電所建設計画を中止した際、代わりにコズロドイ発電所でWH社製AP1000を採用した7号機の建設案が浮上したものの、資金不足のためWH社との当時の協力合意は期限切れとなった。2020年に政府が7号機の建設を再検討した時点では、規制当局が建設サイトの環境影響声明書の中でWH社製AP1000とロシアのVVERの両方を承認していたが、2021年1月に政府は最終的に、「ベレネ発電所用に購入済みのVVER機器で7号機を建設するのが経済的で合理的」と表明。その一方では、同年2月にKNPP-NB社が米国のニュースケール・パワー社と協力覚書を締結しており、コズロドイ発電所では小型モジュール炉(SMR)を建設する可能性も出てきた。今年1月には、エネルギー省が2050年までカバーする新しいエネルギー戦略を公表し、コズロドイ発電所と計画中のベレネ発電所で2基ずつ建設する方針を明示している。同国議会はこれに先立ち、コズロドイ発電所の増設計画について票決を行っており、WH社製AP1000の導入に向けて、米国政府と政府間協力協定(IGA)の締結交渉を開始する方針が確定。これにともない、関係閣僚らは7号機の建設承認手続きと8号機の環境影響声明書作成を迅速化するため、3月1日までに必要な措置を講じることになっていた。WH社はすでに昨年12月、コズロドイ発電所5、6号機の1基に対し、2024年から10年間にわたり燃料供給する契約を獲得している。今回の覚書について、同社のD.ダーラム・エネルギーシステム担当社長は、「当社の技術でブルガリアに経済面や環境面の利点をもたらしつつ、エネルギーの供給保証にも貢献していきたい」と抱負を述べた。(参照資料:WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Mar 2023

3327

ポーランドの国営エネルギー・グループ(PGE社)と国有資産省(MOSA)が一部出資するエネルギー企業のZE PAK社は3月8日、同国中央部ポントヌフにおける韓国製原子炉の建設に向け、合弁の特別プロジェクト企業を設置する方向で予備的合意に達した。新会社はこの建設プロジェクトにおける実行可能性調査やサイト調査、環境影響評価など、両社の協力活動を実施する。これまでに行った4か月間の予備的分析調査の結果、両社はヴィエルコポルスカ県東部に位置するコニン地区のポントヌフで、韓国電力公社(KEPCO)の主導で開発された140万kW級PWR「改良型加圧水型炉(APR1400)」を少なくとも2基(合計出力280万kW)建設する可能性を視野に入れている。ポーランドの主要エネルギー・ハブの一つであるポントヌフでは、現在ZE PAK社の大規模な石炭火力発電所が稼働中だが、これら2基を新たに建設することで、ポーランドの総電力需要の約12%に相当する約220億kWhの発電が可能になる。早ければ2035年にも初号機が完成するとの見通しである。ポーランドでは2021年2月に閣議決定した「2040年までのエネルギー政策」に基づき、政府が約100万kWの大型原子炉を2043年までに6基、合計600万~900万kW建設するプログラムを進めている。PGE社が設立した原子力事業会社のPEJ社は2021年12月、北部ポモージェ県のルビアトボ-コパリノ地区を建設サイトに選定しており、最初の3基、375万kW分についてはウェスチングハウス(WH)社製AP1000の採用が決定している。J.サシン副首相兼国有資産相によると、ポーランド経済のさらなる成長を促すには強靭かつ他国に依存しないエネルギー部門が必要であり、無炭素電力を安定的に供給できる原子力発電は再生可能エネルギーと同様に重要なもの。その意味から、ZE PAK社が韓国水力・原子力会社(KHNP)との協力で進めているポントヌフのプロジェクトは同じPGE社が関わっているが、政府の原子力プログラムを補完するという位置づけであり、今回設置が合意された新会社はKHNP社の直接的なパートナー企業ということになる。企業活動用のプロジェクトという側面はあっても、実現すればポーランドにおけるエネルギーの供給保証と自給強化に資することから、政府としてはこのポントヌフのプロジェクトを全面的に支援していく考えだ。このプロジェクトについては、2022年10月に韓国の産業通商資源部(MOTIE)とポーランドのMOSAが関係情報の交換等で協力するための覚書を締結。PGE社とZE PAK社およびKHNP社はその際、企業間協力意向書(LOI)を締結した。同年末までの期間にこれら3社はポントヌフでのAPR1400の建設に向けた予備計画を作成しており、その一部としてサイトでの地震や環境面、地質工学面の条件についても予備的分析調査を実施。このような準備作業や建設段階で必要な予算の見積もりも行っている。今回、設立が決まった新会社への出資比率はPGE社とZE PAK社はともに50%で、会社としての方針は双方の合意に基づき決定する。この新会社はプロジェクトのすべての段階でポーランド側を代表することになるため、サイト調査や環境影響調査のみならず、詳細な資金調達計画の準備やその後の許認可取得等についても、韓国側と協力しながら進めていく。正式な設立までには、ポーランド競争消費者保護庁(UOKiK)の同意が必要なことから、PGE社とZE PAK社は今後直ちに申請書を提出する方針である。(参照資料:PGE社、ZE PAK 社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Mar 2023

2547