米サザン社は2月16日、子会社のジョージア・パワー社がジョージア州で建設しているボーグル原子力発電所3、4号機(各ウェスチングハウス社製AP1000、110万kW)の送電開始時期の延期を発表。3号機は今年の5月あるいは6月に、4号機は今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わりに延期された。これは同日に開催されたサザン社の決算報告会で明らかにされた。同社は先月上旬、証券取引委員会(SEC)に提出した報告書の中で、「3号機の運転開始前試験と起動試験の際に冷却系配管の一部に振動が認められたため、今年の第1四半期(2023年1月~3月)に予定していた3号機の送電開始時期を、今年4月に延期する」と明記。今回、その修理が完了したことを明らかにする一方、起動試験中に新たに生じた課題の改善作業を追加で実施中だと表明。先月の見通しから計画をさらに1~2か月後ろ倒しすることになったもので、同機で最初の臨界条件を達成するのは今年3月か4月中になるとしている。報道によると、サザン社のT.ファニング会長兼CEOはこの件について、「長期にわたり3号機に最高のパフォーマンスを発揮させるため、もう少し時間をかけてこの課題に取り組み、関係リスクを軽減する」と説明しているようだ。新たに生じた課題としては、一部のバルブの漏れや冷却材ポンプの流量問題などと伝えられている。4号機についても、同社は3号機で得られた教訓を生かし、試験段階に入る際に同様課題の発生を防ぐ方針と見られている。同CEOは去年4月の段階で、「様々な課題に直面しているため追加の工期やコストもかかるが、当社が最優先としているのは3、4号機を安全に稼働させることだ」と表明。「スケジュールを守るために安全性や品質を犠牲にするつもりはないし、完成すれば信頼性の高い無炭素電源として、今後60年から80年にわたり顧客にエネルギーを供給できる」と述べていた。今回の延期と残りの作業等により、この建設プロジェクトに45.7%出資しているジョージア・パワー社の負担分は2億100万ドル増加する見通し。同プロジェクトにそれぞれ30%と22.7%、および1.6%出資しているオーグルソープ電力とジョージア電力公社(MEAG)およびダルトン市営電力にも、出資比率に応じた影響が及ぶと見られている。ボーグル3、4号機の建設プロジェクトは米国で約30年ぶりとなる原子力発電プラントの新設計画で、それぞれ2013年3月と11月に本格着工した。3号機では2020年10月に冷態機能試験が、2021年7月には温態機能試験が完了。2022年8月に原子力規制委員会(NRC)が同機への燃料装荷と運転開始を許可したことから、ジョージア・パワー社は同年10月に燃料を装荷している。今回の発表でサザン社は、4号機についても冷態機能試験が昨年12月に完了した事実に言及。現在は機器・システムの試験を実施中で、最新のタイムスケジュールは残りの作業量とこれまでの経験に基づいていると説明した。(参照資料:サザン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

21 Feb 2023

2888

フィンランドの経済雇用省は2月16日、フォータム社が同国南部で運転するロビーサ原子力発電所(ロシア型PWR=VVER-440×2基、各53.1万kW)に新たな運転認可を発給し、2050年末まで約70年間運転を継続することを承認した。この判断は、今年1月にフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)が政府に提示した肯定的な見解に基づいている。フォータム社は2022年3月、同発電所の2基について運転期間の延長を申請、STUKでは両機で広範な安全性評価を行った結果、これらが2050年まで安全に運転継続することは可能であり、フォータム社には法令が求める能力や競争力、財力も備わっていると判断していた。ロビーサ1、2号機はそれぞれ1977年と1980年に送電を開始した。VVERの公式運転期間は30年とされる。2007年にフィンランド政府はSTUKの助言に従い、両機の運転期間をそれぞれ2027年と2030年まで20年間延長することを承認した。2度目の延長となる今回の認可発給で、両機の運転期間はそれぞれ73年と70年になる見通しである。経済雇用省によると、同発電所が発電する年間約80億kWhの電力はフィンランドにおける総電力需要の約10%に相当。このため、これを継続利用することはフィンランドの電力供給力が強化され、電気料金の削減にも貢献する。フォータム社では、今回認可された延長期間中に両機が発電する無炭素電力は合計1,700億kWhに達すると強調している。フォータム社によると、ロビーサ発電所の運転期間延長に向けた投資は同社にとって、経済面や雇用面など広範囲でプラスに働く。旧ソ連時代に建設されたVVERである両機では、安全系や制御系、自動化システムなどに西側諸国の技術を用いて改造されている。また、安全性と操作性を向上させるため、同社は同発電所で設備のバックフィットを継続的に実施。過去5年間に同社がこの改修工事で投じた総額は約3億ユーロ(約429億円)にのぼっており、2度目の運転期間延長申請を判断した際、同社は2050年までの運転継続にかかるコストを約10億ユーロ(約1,432億円)と見積もっていた。フォータム社のM.ラウラモ社長兼CEOは今回の政府承認について、「当社にとって歓迎すべき判断というだけでなく、フィンランドがクリーンで豊かな将来を築く上でも重要だ」と指摘。同国が意欲的な温暖化防止目標を達成し産業界の脱炭素化を図るには、クリーンな電力が大量に必要であり、再エネのように間欠性のある電源を追加設置しただけではカバーし切れない。原子力による安定した電力定供給はまた、北欧諸国の発電システムにおける太陽光や風力といった電源の設置拡大も可能にすると述べた。同社長はまた、フォータム社の主要市場であるフィンランドとスウェーデンでは原子力に対する支持率が高く、同社はロビーサ発電所が立地するロビーサ市およびその周辺地域と良好な関係を保っているとした。原子力発電所の運転期間延長と並行して、同社は現在、これら2つの国で新規の原子炉建設に向けた経済性の評価等を実施中。建設に必要な技術面や経済面、および社会面の前提条件について、来年までの予定で実行可能性を集中的に調査しており、フォータム社が新たな大規模投資を長期的に行う上で、このような条件整備が必要と説明している。なお、フォータム社はロビーサ発電所の運転期間延長を申請した際、同発電所サイト内で操業している低・中ベル放射性廃棄物の処分場が2090年末まで利用可能となるよう申請している。経済雇用省は現在、この件に関する審査を行っており、今春中に判断を下す見通し。同発電所から発生する使用済燃料に関しては、フォータム社とティオリスーデン・ボイマ社(TVO)が共同出資するポシバ社が、2016年末からユーラヨキ地方のオルキルオト原子力発電所近郊で深地層処分場を建設中である(参照資料:フィンランド経済雇用省、フォータム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Feb 2023

2773

チェコの国営電力(CEZ)は2月14日、テメリン原子力発電所(ロシア型PWR×2基、各108.6万kW)の60年超運転に対応するため、追加で36億コルナ(約218億円)を投じてバックフィット作業を継続すると発表した同社は先月27日、チェコのもう一つの原子力発電所であるドコバニ発電所(ロシア型PWR×4基、各51万kW)についても、2047年までの累計約60年間、安全・確実に運転継続できるよう、今年は機器の更新等で23億コルナ(約139億円)を投資すると表明。仏フラマトム社とは2月14日、同発電所に設置されているモジュール型デジタル方式の計装制御(I&C)系「Spinline」の性能確認装置について、改造・製造契約を交わしている。これら2つの原子力発電所は2021年に同国の総発電量の約37%を供給している。CEZ社は、これら2つの発電所の運転サイクルを現在の約12か月から、最終的に18か月に延長することを目指しており、ドコバニ発電所については先月、4基すべてを当面は16か月にすると表明。テメリン発電所では、今後数年間の主要プロジェクトとして運転サイクルの延長を行うほか、I&C系の近代化作業を継続、発電機の取替え準備も進める方針である。テメリン発電所でこのようなバックフィット作業にともなう投資案件は、今年は昨年より46件増の271件を予定。テメリン発電所の2基が運転を開始して以降、CEZ社が同発電所のこれまでの改修工事に投資した総額は280億コルナ(約1,697億円)以上にのぼっている。テメリン1、2号機はそれぞれ、2002年6月と2003年4月に営業運転を開始。ドコバニ発電所では、5号機の建設に向けて2022年3月に入札が始まった一方、テメリン発電所では一時期進められていた増設計画が、財政難で2014年に頓挫した。CEZ社はそれ以降、テメリン発電所サイト内で南ボヘミア州の「原子力パーク」プロジェクトとして、小型モジュール炉(SMR)の建設を計画している。CEZ社のB.ズロネク原子力本部長は、「テメリンの2基を最良の状態で運転し続けたい」と表明。機器の近代化や効率性向上工事を継続する意思を強調した。運転サイクルの延長については、「世界中の大多数の原子力発電所が18か月というサイクルを取り入れているので、わが国でも複数の分析評価を実施した上で慎重に進めたい」と述べた。同本部長によると、2号機では早ければ今年中にも運転サイクルを2か月間延長して14か月サイクルとする。これにより、原子炉の効率が増すだけでなく、燃料交換時に機器の冷却や開閉にともなう負荷が減少するとした。テメリン発電所ではまた、2029年までの予定でI&C系の近代化を実施する。CEZ社は2号機が昨年定期検査に入った際、主要な作業をすでに開始しており、今年は長さ5kmの送電ケーブルや45kmの光通信ケーブルを新たに敷設する予定である。新しい発電機については入札の募集を計画しており、1号機については2028年に、2号機ではその2年後を目途に取替えを実施する考えだ。(参照資料:CEZ社の発表資料(チェコ語)①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Feb 2023

2203

カナダ原子力安全委員会(CNSC)とポーランドの国家原子力機関(PAA)は2月13日、両者のこれまでの協力関係を補足・強化し、小型モジュール炉(SMR)や先進的原子炉に関する活動を共同で進めるため、協力覚書を締結した。この覚書は両者が2014年9月、原子力安全分野の一般的な協力について締結した情報交換のための了解覚書に基づいている。これらの原子炉に関係する審査で、規制上の良好事例や経験の共有を一層拡大するとしており、中でもGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のSMR「BWRX-300」(30万kW)に関する情報を交換、共同で技術審査を行うことを目指している。「BWRX-300」の初号機については、カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が、ダーリントン原子力発電所サイト内で2028年第4四半期までに完成させることを計画。CNSCが提供する「ベンダー設計審査(VDR)」では第2段階の審査が行われており、OPG社は2022年10月に同炉の建設許可を申請した。一方ポーランドでは、大手化学素材メーカーであるシントス社のグループ企業が、石油化学企業大手のPKNオーレン社と合弁でオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社を設立しており、2033年以降の完成を目指して「BWRX-300」の建設を進める方針である。OSGE社は同設計を選択した理由として、許認可手続きや建設・運転に至るまでOPG社の経験を参考にできると説明。PAAに対しては2022年7月、「BWRX-300」建設計画に関する予備的な評価見解の提示を要請していた。今回の協力覚書は、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビで国際原子力機関(IAEA)が規制関係の国際会議を開催したのに合わせ、PAAのA.グウォヴァツキ長官代理とCNSCのR.ヴェルシ委員長が調印した。両者が協力を進める主要事項は以下のとおり。先進的原子炉とSMRの技術に関する審査アプローチを共有し、共通する技術的課題の解決を促進する。審査の効率的な実施に向けて双方が確実に準備を整えるため、申請の前段階の活動を共同で実施する。安全性を確保するため、これらに特有の全く新しい技術的問題点に取り組めるような規制アプローチを共同で研究・開発し、研修も行う。PAAのA.グウォヴァツキ長官代理は今回の協力覚書について、「規制審査関係の経験を共有することで許認可手続きの合理化が進み、双方の規制アプローチの調和が図られる」とコメント。ポーランドのみならず、その他の国でもこのような原子炉の建設が一層効率的に進むことになると指摘している。(参照資料:PAA、CNSCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Feb 2023

2344

米ホルテック・インターナショナル社の英国法人は2月9日、同社製小型モジュール炉(SMR)「SMR-160」の機器製造協力で、英国の大型鋳鍛造品メーカーであるシェフィールド・フォージマスターズ社と了解覚書を締結した。シェフィールド・フォージマスターズ社は、世界中の民生用原子力プロジェクトに鍛造品を供給している。今回と同様の覚書をすでに、米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社や英ロールス・ロイスSMR社と締結済み。米ニュースケール・パワー社とは2016年、同社製SMRのベッセル・ヘッドを共同で実証鍛造する計画を発表している。ホルテック社との協力では、SMR機器が実際の製造工程に適合するよう設計に改良を加える作業を実施するほか、特定の機器の鍛造品について、機械加工や組み立て、溶接、供用期間中検査時の要件や仕様を詳細に記した「購買仕様書」を作成する。同社はこれまでの実績を足掛かりに、ホルテック社が2050年までに英国で計画している32基、合計512万kWの「SMR-160」建設に向けて、機器の最適な製造工程を特定し英国のSMR機器サプライチェーンの頂点に立つ方針だ。 ホルテック社の「SMR-160」は電気出力16万kWのPWR型SMRで、事故時に外部からの電源や冷却材の供給なしで炉心冷却が可能な受動的安全系を備えている。開発チームには三菱電機の米国子会社が計装制御(I&C)系の開発で参加しているほか、カナダのSNC-ラバリン社や米国最大の原子力発電事業者であるエクセロン・ジェネレーション社が協力、燃料はフランスのフラマトム社が供給する予定である。同SMRは2020年12月、米エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定され、2030年~2034年頃の実用化を目指すSMRに分類されている。ホルテック社は2022年7月、米国内で同SMRを4基建設する計画に政府の融資保証プログラムの適用を求めてDOEに申請書を提出。建設予定地としては、同社が保有する閉鎖済みの旧オイスタークリーク原子力発電所や、原子力発電事業者であるエンタジー社のサービス区域内などが検討されている。国外では、チェコやウクライナが建設に向けた評価作業や準備作業を実施中である。英国については、ホルテック社が昨年12月、「包括的設計審査(GDA)」の申請書を2023年初頭にも英国政府に提出すると発表。早ければ2028年にも、初号機の建設工事を開始する考えを表明している。今回、ホルテック社で国際プロジェクトを担当するR.スプリングマン上級副社長は、「盤石な安全性を備えた当社のSMRを英国で多数建設し、900万世帯にクリーンな電力を24時間休まず供給する」と表明。シェフィールド・フォージマスターズ社のD.アシュモア戦略・事業開発部長は、「核融合炉の実現可能性や大型炉の建設とともに、SMRは英国の将来的な民生用原子力プログラムを構成している。今回の覚書を通じて当社が同プログラムで引き受けている作業の多くが補われる」と指摘した。(参照資料:シェフィールド・フォージマスターズ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Feb 2023

3066

国際エネルギー機関(IEA)は2月8日、「電力市場報告書」の最新版を公表。原子力や再生可能エネルギーなどの低炭素エネルギー源により、今後3年間に世界で増加する電力需要をほぼすべてカバーできるとの見通しを明らかにした。2023年版の報告書でIEAは、2025年までの電力需給やCO2排出量の予測、これとともに変化する発電ミックスの詳細な調査などを通じて、世界各国の現在のエネルギー政策や市場動向を詳細に分析。様々なエネルギー危機に直面した欧州の2022年のエネルギー開発動向を包括的に分析しているほか、エネルギー需要が急速に拡大し、クリーンエネルギー開発が加速しているアジア太平洋諸国についても焦点を当てている。同報告書によると、2022年に世界の電力需要は気候条件や世界的なエネルギー危機を背景に伸び率が約2%に低下したものの、それ以降3年間は平均3%で増加することが見込まれる。こうした速いペースの増加は主に、中国とインドおよび東南アジア諸国の需要によるもので、2025年までの増加分2兆5,000億kWhの7割以上を占めている。一方の先進諸国も、輸送部門や暖房用、産業界で使用されてきた化石燃料発電をクリーン電力に置き換えて使用量を拡大する方針だ。幸いにも世界では、再エネと原子力の発電量がこれらの増加分をほぼすべて賄うのに十分な速さで拡大していくと予想され、増加分の大半がカバーされる見込みだ。このような見通しについて、IEAのF.ビロル事務局長は「発電部門のCO2排出量が転換点に近づいたことを意味しており、各国政府は低炭素なエネルギー源の開発を一層迅速に進め排出削減目標を満たしながらエネルギー供給が確保されるよう努力する必要がある」と述べた。EU諸国の原子力発電量は低下2022年に欧州連合(EU)諸国では、原子力発電量が2021年実績に比べ17%低下したが、これはドイツとベルギーで原子炉が閉鎖されたほか、フランスで原子炉のメンテナンスやその他の問題により、利用率がかつてないレベルに低下したため。欧州ではこれに水力発電量の低下と、火力発電所の閉鎖にともない出力調整可能な電源の容量が低下したことが組み合わさって、残りの調整可能設備の発電容量が一層圧迫されることになった。結果として、様々な再エネによる発電量が増加し、ガス価格の記録的な高値が石炭火力への切り替えを促したにも拘わらず、EU諸国では2022年にガス火力の発電量が2%増加した。このようなファクターは、EU諸国のこれまでの電力輸出入構造を大きく変化させることになり、フランスが実質的に電力輸入国となった一方、英国は過去数十年間で初めて輸出国に転じている。欧州ではまた、電力供給量を保証するため2022年~2023年、および2023年~2025年の冬季に向けて、従来の発電設備で予備の容量を確保しようとする動きがみられた。発電所の閉鎖時期を延期するというもので、ドイツでは原子炉3基の閉鎖時期を延期させたほか、現行の火力発電設備の15%に相当する火力プラントを再稼働、あるいは閉鎖を延期させている。 アジア諸国では原子力発電量急増へ世界規模のエネルギー危機によって、エネルギーの供給保証と発電部門のCO2排出量削減で原子力の果たす役割に新たな関心が寄せられている。欧州と米国では今後のエネルギーミックスの中で原子力が果たす役割について議論が再燃しているが、世界のこれら以外の地域ではすでに原子力発電所の建設を加速する動きがみられている。その結果、2023年~2025年に世界では原子力発電量が平均で約4%増大する見通し。これは2015年~2019年の増加率2%をはるかに超える数値で、2025年まで毎年約1,000億kWhの原子力発電量が新たに追加されることを意味しているが、これは米国の原子力発電量の約8分の1に相当する。この増加分の半分以上は中国とインド、日本、および韓国の原子力発電所によるもので、中でも中国は2022年から2025年の間に原子力で新たに580億kWhを発電するなど、高い成長率を牽引。インドの成長率は過去最高の81%を記録すると予想され、日本がこれに続くと思われるが、これは日本政府が輸入天然ガスへの依存削減とエネルギー供給保証の強化に向けて、原子力発電量の増加政策を推し進めた結果となる見通しである。(参照資料:IEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Feb 2023

2664

ポーランド国営の産業開発会社(ARP)に所属する産業グループ「インダストリア(Indsutria)」は2月8日、低炭素な電力を用いたエネルギー・プロジェクトの実施に向け建設する小型モジュール炉(SMR)として英ロールス・ロイスSMR社製のSMRを選定した。同日に交わした協力のための趣意書(MOI)に基づき、両社は今後、最大3基のSMRを建設して、ポーランド南部地方のエネルギーインフラの脱炭素化と、低炭素な製造方法による水素を年間5万トン製造することを目指す。また、2030年代に同地方で合計出力800万kWの石炭火力発電所をSMRで代替する可能性を探り、ロールス・ロイスSMR社製SMRのパーツやモジュールを製造するサプライチェーンも、同地方で構築する方針である。インダストリアはポーランド南部地方シフェントクシシュ県の産業グループで、2021年11月に同県で設立された水素製造クラスターを主導してきた。同じ月にポーランド政府の閣僚会議で「ポーランドにおける2030年までの水素戦略」が採択され、同国全土の地方自治体や企業が新たに水素製造に参入してきたことから、「シフェントクシシュ水素製造クラスター」は2022年7月に名称を「中央水素製造クラスター」に変更。CO2を排出しない電源で水素を製造し、複数の関係企業が連携し合うエコシステムを構築する考えだ。ARPのC.レシス社長はロールス・ロイスSMR社との協力について、「シフェントクシシュ県や当社の傘下企業にとって、SMR用ハイテク産業の基盤を築く大きなチャンスになる」と指摘。「産業界がSMR等により新たな能力を獲得することに積極的なのは、ポーランドがエネルギー供給保証の強化とクリーン・エネルギー経済に向かっていることの表れだ」と述べた。ロールス・ロイスSMR社のT.サムソンCEOは、「SMRを使ってポーランドのエネルギー多消費産業の脱炭素化を進め、後世のためのクリーン電力発電計画をインダストリアと共同で策定していく」と表明。出力47万kWの同社製SMRは工場で製造可能であり、クリーン電力を安価で供給できることから、ポーランドは戦略的に重要な国際市場の一つだと述べた。また、「今回の連携協力を通じて、ポーランドと英国では数千人規模の長期雇用がサプライチェーンで確保されるなど、経済的に大きな可能性を秘めている」と強調した。ポーランドではこのほか、政府が大型原子炉の導入計画として、2022年11月に最初の3基、375万kW分に米ウェスチングハウス(WH)社製AP1000を採用すると決定。国営エネルギー・グループ(PGE)の原子力事業会社PEJ社が翌12月、細かな取り決め条件でWH社と合意している。小型炉関係では、化学素材メーカーのシントス社が2021年12月、石油化学企業のPKNオーレン社と合弁事業体を設立し、米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMR「BWRX-300」の建設計画を進めている。また、鉱業大手のKGHMポーランド採掘会社は2022年2月、米ニュースケール・パワー社のSMRを複数備えた「VOYGR」発電設備を2029年までに国内で建設するため、先行作業契約を締結した。リスペクト・エナジー(Respect Energy)社も今年1月、とフランス電力(EDF)らが開発しているSMR「NUWARD」のポーランド国内での共同建設に向け、協力協定を締結している。(参照資料:ロールス・ロイスSMR社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Feb 2023

3054

エストニアの新興エネルギー企業フェルミ・エネルギア社は2月8日、2030年代初頭の完成を目指して同国で建設する最初の小型モジュール炉(SMR)として、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社の「BWRX-300」を選定した。今後は、原子力発電の導入に対するエストニア議会の承認や、適切な建設サイトの確保、原子力関係の法整備が必要になる。フェルミ社は、「必要な作業の分析はすべて終えており、現実的に見ても2031年のクリスマスまでに、我が国初の原子力発電所で信頼性の高いクリーン・エネルギーを低価格で供給することが可能だ」と指摘。SMRの建設は地球温暖化防止に向けたエストニアの目標達成に資するだけでなく、同国経済にとっても有益だと強調している。フェルミ社は、エストニアで第4世代のSMR導入を目指して、同国の原子力科学者やエネルギー関係の専門家、起業家などが設立した企業。2019年から様々なSMR設計について、実行可能性調査を実施していた。2022年9月には、再エネとは違い天候に左右されずに長期的な固定価格で確実に電力供給が可能な第4世代のSMRの導入を目指し、フェルミ社は最終選考に残った米国のGEH社とニュースケール・パワー社、および英国のロールス・ロイス社に入札の招聘状を送付した。選定基準としては、発電技術としての成熟度や経済的な競争力、サプライチェーンにエストニア企業を含めることなどを挙げていた。折しも2021年12月には、カナダ・オンタリオ州のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が、州内のダーリントン原子力発電所で建設するSMR初号機として「BWRX-300」を選定した。フェルミ社はOPG社の設計・建設経験に基づいて、エストニアでもSMR計画を徐々に進めていくことができると説明している。フェルミ社のK.カレメッツCEOは、OPG社がすでに2022年10月、「BWRX-300」の建設許可申請書をカナダ原子力安全委員会(CNSC)に提出したことや、ポーランドのPKNオーレン社が化学素材メーカー大手のシントス社と共同で、「BWRX-300」も含めて合計74基のSMRを建設すると表明した事実に言及。ポーランドやスウェーデンに加えて、その他の欧州諸国も「BWRX-300」を選択すれば、その性能は保証されたものとなり、欧州内で十分なサプライチェーンも確保されると指摘している。GEH社によると、出力30万kWの次世代原子炉である「BWRX-300」は、原子炉上部に設置した大容量冷却プールの水で外部電源や人の介在なしに燃料を冷却できるなど、高い安全性を備えている。同社のJ.ワイルマン社長兼CEOは、「簡素化したプラント構造や確証技術を用いた機器、すでに認可済みの原子炉設計などを組み合わせており、有力なSMR設計であることが今回の選定ではっきりした」と表明。「BWRX-300」は短い工期で、コスト面の競争力も備えた無炭素な発電が可能だと強調した。両社の協力関係は、2019年にフェルミ社が「BWRX-300」の建設可能性を探るため、GEH社と交わした合意文書により始まった。2021年には、同炉の許認可手続きやサプライチェーン開発など重要事項について協力チームを結成することで合意していた。GEH社の説明では、「BWRX-300」に対する関心は米国でも高く、テネシー峡谷開発公社(TVA)が2022年8月、テネシー州のクリンチリバー・サイトで同炉を建設する可能性に基づき、予備的な許認可手続きを開始した。カナダではダーリントン発電所での建設計画に続き、サスカチュワン州のサスクパワー社も2022年6月、州内で2030年代半ばまでに建設するSMRとして同設計を選定している。スウェーデンではプロジェクト開発企業のシャーンフル・ネキスト(Kärnfull Next)社が2022年3月、同国内で複数の「BWRX-300」を建設していくため、GEH社と了解覚書を締結した。GEH社はこのほか、英国でも同炉の建設が可能になるよう、昨年12月に包括的設計審査(GDA)の申請書を英国政府に提出済みである。(参照資料:フェルミ・エネルギア社、GE社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Feb 2023

3172

フランスとインドおよびアラブ首長国連邦(UAE)の3国は2月4日に共同声明を発表し、原子力をはじめとするエネルギー分野や地球温暖化対策等、様々な分野で3国が協力プロジェクトの実施に向けた協議を行う場としてイニシアチブを立ち上げたことを明らかにした。共同声明は、フランスのC.コロナ欧州・外務相とインドのS.ジャイシャンカル外相、およびUAEのシェイク・アブダッラー・ビン・ザーイド外務・国際協力相が、同日の電話会談で最終決定した。「3国間協力イニシアチブ」は、3国がプロジェクトで協力を拡大する基盤になるほか、インドが今年9月に議長国としてニューデリーで開催する「主要20か国・地域首脳会議(G20サミット)」や、UAEがドバイで議長国を務める11月の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)等の場で、3国共同の様々なイベントを運営する。共同声明によると、3国の外相は昨年9月に米ニューヨークで開催された国連総会に合わせて初会合。国際社会の安定と繁栄の促進という目標を共有し、これまでに築かれた建設的な協力関係をさらに発展させることで合意。3国間の正式なイニシアチブを通じて、相互に利益が得られる分野に協力を拡大することになった。4日の電話会談では、エネルギー分野の協力でも特に、太陽光と原子力に関する協力プロジェクトの実施や地球温暖化対策、またインド洋地域における生物多様性の保護に集中的に取り組む方針で見解が一致。クリーンエネルギーの開発や環境の保全等を目的とした具体的かつ直ちに実行可能なプロジェクトの実施に向け、環インド洋(地域協力)連合(IORA)とも協力の可能性を探ることになった。「3国間協力イニシアチブ」ではまた、3国の開発機関による協力の拡大に加えて、2020年以降の温室効果ガス排出削減の新たな国際枠組みであるパリ協定の目標達成に向け、経済面や社会面、および技術面の政策遂行で連携を強めていくとしている。UAEでは現在、初の原子力発電所として2012年7月から韓国製PWRを備えたバラカ発電所を建設しており、1、2号機はそれぞれ2021年4月と2022年3月から営業運転中。3号機も2022年10月に送電を開始したほか、4号機の建設工事も最終段階に入っている。一方、インドの商業炉は出力が最大でも70万kW級という国産加圧重水炉(PHWR)が中心で、大型軽水炉としてはロシア製の2基が稼働中のほか、4基が建設中。2010年にフランス製の欧州加圧水型炉(EPR)建設に向けて印仏両国が枠組み合意に達したが、事故発生時のベンダー責任など様々な理由から欧米諸国の原子炉導入は進んでいない。(参照資料:フランスの欧州・外務省(フランス語)、UAE国営通信WAMの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Feb 2023

2134

フランスのE.マクロン大統領は2月3日、自らが議長を務める閣僚級のハイレベル会合「原子力政策審議会(CPN)」を招集し、今年6月までに(2030年~2035年を対象とする)複数年の新たな「エネルギー計画(PPE)」案を準備するための審議を行った。同大統領は2022年2月に東部のベルフォールで演説を行い、フランスのCO2排出量を2050年までに実質ゼロとし国内の原子力産業を再活性化するため、フランスで改良型欧州加圧水型炉(EPR2)を新たに6基建設するほか、さらに8基の建設に向けた調査を開始すると発表している。2008年に設置されたCPNは年に2回、フランスの全体的な原子力政策や各プロジェクトを短期的、長期的に管理・調整するため招集されている。今回のCPNでは、議会でエネルギーや温暖化関係の法案審議が始まる前に、最初の1基を遅くとも2035年までに完成させるための、将来的なエネルギーの供給と自立の強化に向けた方針が確認された。過去2年にわたり原子力発電量が大幅に低下したことを背景に、CPNに出席した関係閣僚らは、今年冬季の電力確保に向けて原子炉の適切な定検スケジュールを組むため、原子力発電強化に向けて動き出した。また、無炭素で競争力のある電力を長期的に供給する観点から、原子力安全規制当局(ASN)の厳しい監督の下、安全性を確保しながら既存の原子力発電所の運転期間を60年間、あるいはそれ以上に延長するための調査開始を了承した。CPNではまた、EPR2を新たに6基建設する計画の主要課題についてもレビューを行った。この件は今月末に終了予定の公開討論でも議題の一つになっていることから、この結論を新しいPPEに盛り込む方針である。これらのEPR2をスケジュール通りに起動させるには、既存の原子力サイト周辺における建設手続きの迅速化法案が速やかに成立する必要がある。CPNのメンバーはさらに、2021年10月にマクロン大統領が発表した新たな産業政策「フランス2030」の主要課題として、小型モジュール炉(SMR)や先進的モジュール炉(AMR)の開発が原子力プログラムに含まれたことから、この作業を加速させることを確認。フランス電力(EDF)が中心となって開発しているSMRの「NUWARD」、およびその他の先進的原子炉開発について、少なくとも最初の1基が2030年代に完成するよう支援していく。この件については、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)が関係機関の調整役を担っているため、CEAの役割を強化する考えである。CPNではこのほか、原子力産業を再活性化するには、フランスがこの分野で戦略的に自立した立場を維持できるよう、燃料サイクルの課題に徹底的に取り組む必要があると指摘。最終的に残る放射性廃棄物の管理計画を新たなPPEに反映させるため、次回6月のCPNに向けて複数の調査を開始するとしている。(参照資料:仏大統領府の発表資料(フランス語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Feb 2023

2447

ポーランドの石油化学企業PKNオーレン・グループは1月31日、同国内で小型モジュール炉(SMR)を建設するため、国内6つの工科大学および教育科学省と技術スタッフの教育・訓練プログラム設置に向けた基本合意書に調印した。同プログラムの設置は教育科学省が支援しており、調印式も同省内で行われた。PKNオーレン・グループは自社事業の展開にともなうCO2の排出量を削減するため、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のSMR「BWRX-300」の国内建設を決定。そのための合弁企業として、2021年12月、化学素材メーカー大手のシントス社と折半出資で、オーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社を設立した。OSGE社は2026年にも初号機の建設を開始し、2033年以降、数10基のSMRを完成させていく計画である。原子力分野の専門家の育成は、ポーランドにおける原子力産業の発展にとって最も重要な課題の一つとなっている。そのため、同社とOSGE社はグダンスク工科大、AGH科学技術大、ポズナン工科大、シレジア工科大、ワルシャワ工科大、およびブロツワフ科学技術大に原子力分野の教育・訓練プログラムの設置を提案。2023年と2024年の学年度を皮切りに、修士コースも含めた2学期分のプログラムの設置で、条件整備の共同アクションを取ることになった。グダンスク工科大ではまた、「グダンスク原子力技術センター」の設立準備も進められている。グダンスク工科大の説明では、「BWRX-300」を1基備えた原子力発電所では、約100名分の労働力が必要。これらの手配は喫緊の課題となっている。また、原子力産業が新たな産業分野として成り立つためには、原子力の専門家だけでなく化学者や化学技術の専門家、電気技師、安全性の確保と環境保全関係の専門家、サイバーセキュリティや危機対応サービス関係の専門家も必要になる。これらのことから、OSGE社の「BWRX-300」建設計画は、少なくとも数千人規模の雇用創出を意味するという。新たな教育・訓練プログラムで育成された専門家は、将来も安定した収入が保証されると強調している。PKNオーレン社のD.オバイテク社長は、「SMRはエネルギー効率が高い技術なので、当社の事業で排出されるCO2を2050年までに実質ゼロ化する上で非常に有効だ」とコメント。CO2を排出しない電源として同グループの他の発電設備を補完できるため、その専門スタッフの育成はポーランド経済とエネルギー供給保証の強化にもつながると指摘した。教育科学省のP.チャルネク大臣は記者会見の席で、「産学がともに発展するためには相互協力が欠かせない」と表明。低炭素エネルギーの開発はポーランド経済にとって重要課題であるとした上で、「ポーランドが世界をリードする科学者やエンジニアを輩出できるよう、当省としても別途、原子力関係の人材育成プログラムを計画中だ」と述べている。(参照資料:グダンスク工科大学、PKNオーレン・グループ(ポーランド語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 Feb 2023

2097

スロバキアで5基目の原子力発電所となるモホフチェ3号機(PWR、47.1万kW)が1月31日、定格出力の20%で国内送電網に初めて接続し、発送電を開始した。同機はスロバキアで約20年ぶりとなる新規炉で、スロバキア政府が34%出資する電力最大手のスロバキア電力(SE)が所有/運転している。2022年8月に規制当局から運転認可を取得した後、9月に燃料を装荷。同年10月に初臨界を達成し、その後は出力5~20%の様々なレベルで、タービン復水器や低圧熱交換器、給水系、蒸気発生器などの試験を行っていた。今後は出力35%~100%で第2段階の試験を実施し、設計通りのパラメーターを実証。最後はフル出力で144時間の連続運転を行った後に、営業運転へ移行する。同国では、モホフチェとボフニチェ2つの原子力発電所で出力50万kWのロシア型PWR(VVER)が2基ずつ稼働中。これら4基で総発電量の50%以上を賄っており、原子力は同国の基幹電源に位置付けられている。モホフチェ3号機の建設工事は、同型の4号機とともに1987年1月に開始されたが、格納容器がない第2世代のVVER設計であるため、安全性の改良とそれにともなう資金調達問題等で1992年から2008年まで建設工事が中断した。両炉の主要機器は最終的に、原子炉系とタービン系ともにチェコのスコダ社が供給する一方、計装制御(I&C)系は仏アレバ社と独シーメンス社、原子炉系の電気機器・システムはスロバキアのPPA社、その他の機器はロシアのアトムストロイエクスポルト(ASE)社や英国のロールス・ロイス社が供給する。SE社によると3号機の送電開始は、同社がスロバキア政府に約束した「1,000kWhあたり61.2077ユーロ(約8,540円)」という低価格の発電を実現する上で有効。これは、欧州連合(EU)域内の一般家庭向け価格としては非常に安いレベルであり、新しい原子炉はスロバキアのエネルギー安定供給に貢献するとともに、CO2の排出量も大幅に削減して実質ゼロ化への道を拓くと強調した。同炉はまた、スロバキアにおける総電力消費量の約13%を賄うことから、同国では今年からエネルギーの自給が可能になる。3、4号機がともに完成した場合、SE社は年間で少なくとも500万トンのCO2排出を抑えることが出来ると予想。これら2基はそれぞれ、少なくとも60年間の稼働が見込まれている。このほか、同国の市場調査機関であるACRCが、SE社およびスロバキア外交政策協会(SFPA)からの委託で2022年6月から7月にかけて実施した世論調査によると、スロバキアでは10人中7人までが原子力を支持すると回答。最大60%の国民が、「原子力は安全な発電技術」と考えていることが明らかになっている。(参照資料:スロバキア電力の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Feb 2023

1984

カナダ・アルバータ州の外国投資誘致機関であるインベスト・アルバータ社(IAC)は1月30日、米X-エナジー社が開発した小型ペブルベッド型高温ガス炉「Xe-100」の州内建設を通じて、同州経済を活性化する可能性を探るため、同社のカナダ法人と了解覚書を締結した。具体的には、「Xe-100」のサプライチェーンの構築や、建設プロジェクトへの資本参加に関心を持つ地元コミュニティとの関係強化等に両社が共同で取り組む。IACはまた、X-エナジー社による現地事務所設置を支援する方針である。第4世代の原子炉設計である「Xe-100」は需要に応じて出力を変動させることが可能で、1基あたりの熱出力は最大20万kW、電気出力は8万kWである。565℃の高温蒸気を効率的に生産するなど、柔軟性の高いコジェネレーション(熱電併給)オプションにもなることから、オイルサンド開発や石油化学工業などの重工業を同炉のクリーンエネルギーで直接支えることが出来る。同社はまた、「Xe-100」を4基備えたプラントをアルバータ州で建設した場合、カナダでは同州を中心に最大3,800名分の雇用が生まれると予測。これには、建設地の地元請負企業やサービス企業、関係サプライチェーンでの雇用も含まれるとしている。X-エナジー・カナダ社のK.M.コール社長は「アルバータ州のエネルギー産業はカナダ全体の経済的繁栄にとって不可欠であり、当社はSMRを通じてCO2の排出量を抑え、州内のエネルギー産業や化学工業、鉱業などを支えていく」と表明。「Xe-100」の州内建設が成功すれば、アルバータ州にとってはビジネス・チャンスとなるため、州経済の多様化や健全化も持続的に進展するとしている。アルバータ州は2021年4月、カナダ国内のオンタリオ州とニューブランズウィック州およびサスカチュワン州の3州が2019年12月に締結した「多目的SMR開発・建設のための協力覚書」に参加。2022年3月には、これら4州でSMRの開発と建設に向けた共同戦略計画を策定している。アルバータ州ではまた、テレストリアル・エナジー社が開発した小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)の建設を念頭に、IACが2022年8月に同社と覚書を交わしている。X-エナジー社の「Xe-100」については、オンタリオ州も同州を中心とするカナダ国内の産業サイトで幅広く利用する可能性を探る方針。州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は2022年7月、協力のための枠組み協定をX-エナジー社と締結している。(参照資料:X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Feb 2023

1877

韓国電力公社(KEPCO)によると、チョン・スンイル(鄭升一)社長兼CEOが1月30日、トルコでエネルギー・天然資源省のF.ドンメズ大臣と会談し、同国の2つ目の原子力発電所として韓国製第3世代PWRの「改良型加圧水型炉(APR1400)」(140万kW)を建設する予備提案書を提出した。発表文の中でKEPCOは建設サイトや基数に触れていないが、現地の報道では「トルコ北部のサイトで4基建設する」ことを提案したと伝えられている。この提案書に基づき、今後は両者が本格的な協議を開始し、プロジェクトの実行可能性を共同で調査する。最適な事業推進プランも作成する方針で、採用技術や資金調達方法などの点で合意した場合、実施に向けた覚書を締結すると見られている。KEPCOの説明によると、予備提案書の提出は昨年12月にトルコ側から協議の最初の段階として要請されたもの。KEPCO社長とトルコ・エネ相の会談では、韓国がトルコの原子力発電プロジェクトに参加する件について協議し、建設プロジェクトを進めるための手続きやリスクなど、主要項目についても話し合われた。予備提案書の中でKEPCOは、原子力発電所建設に関する優れた能力を韓国が有していると紹介したほか、建設プロジェクトの事業構造や建設期間、技術移転等について説明している。チョン社長はまた、トルコ訪問に先立つ1月16日、アラブ首長国連邦(UAE)で開催されたバラカ原子力発電所(APR1400×4基)関係のイベントに参加した。これにともない、「韓国製のAPR1400はUAEも含めた国内外で10基が安定的に建設・運転されており、技術力と安全性は十分に証明されている」と指摘。近年、西側諸国で建設されている最新設計の原子力発電所のうち、所定の予算内でスケジュール通りに建設を進め、顧客の信頼を得ているのはKEPCOだけだと強調している。トルコでは現在、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が地中海沿岸のアックユで、2018年4月から120万kWのロシア型PWR(VVER-1200)を4基建設中。黒海沿岸のシノップでも、日仏の合弁企業が一時期、110万kWのPWRを4基建設する計画を進めていたほか、2012年には北西部のイーネアダで3つ目の原子力発電所を建設する計画が浮上。中国の国家核電技術公司(SNPTC)がウェスチングハウス社との協力により、AP1000技術に基づく原子炉4基を建設する方向で、2016年にトルコ側と議定書を締結している。一方の韓国では、2022年5月に発足したユン・ソンニョル(尹錫悦)政権が前政権の脱原子力政策を撤回。2036年までに原子力発電シェアを約35%まで増加させるエネルギー政策を公表したほか、原子力輸出については2030年までに10基の輸出を実現すると表明している。(参照資料:KEPCOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Feb 2023

2267

カナダ・オンタリオ州の州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は1月27日、ダーリントン原子力発電所内で計画している小型モジュール炉(SMR)の建設に向けて、関係企業3社と6年契約でチームを組む協力協定を締結した。この計画でOPG社は、北米初のSMRとして米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のSMR「BWRX-300」(30万kW)を、2028年第4四半期までに完成させる方針。今回の協力協定は、GEH社のほか同国でカナダ型加圧重水炉(CANDU)事業を手掛けるSNC-ラバリン社、および建設大手エーコン(Aecon)グループと結ばれており、送電網への接続が可能な北米のSMR建設では初の商業契約となる。同協定では、各社がそれぞれの分野で数十年にわたり蓄積してきた専門的知見とサービス経験を共有。OPG社はライセンス保持者として、SMRの運転員養成や先住民らコミュニティ対応など、プロジェクト全体の運営・監督責任を担う。GEH社は「BWRX-300」の開発企業として、その設計や主要機器の調達等に責任を持つ。また、SNC-ラバリン社はアーキテクト・エンジニアとして、設計・エンジニアリングや資機材調達など工程管理を担当。エーコン社は建設工事の請負企業として、建設計画の立案と工事関係実務サービスを実施する。ダーリントンでのSMR建設は、カナダでその他の州(サスカチュワン州とニューブランズウィック州、およびアルバータ州)が計画している同様のプロジェクトの先陣を切ることになる。ダーリントンは現時点で、カナダ原子力安全委員会(CNSC)から新たな原子炉建設を許されたカナダで唯一のサイトであり、OPG社は2022年10 月末に「BWRX-300」の建設許可申請書をCNSCに提出済み。その翌月からは、CNSCの「サイト準備許可(LTPS)」に基づき、準備作業を始めている。 同社はこのほか、2016年に10年計画で開始したダーリントン発電所の4基(各CANDU炉、93.4万kW)の改修工事で、SNC-ラバリン社およびエーコン社とはすでに協力関係にあり、これまでに半分以上の作業がスケジュール通りに予算の範囲内で進展している点を強調した。今回の協力協定について、OPG社のK.ハートウィック社長兼CEOは「大規模プロジェクトに関する各社の経験を活用すれば、州民に信頼性の高い電力を提供できる」と指摘。SMRの建設を通じて、オンタリオ州では新たな雇用が創出されるとともに、様々な分野の電化や州経済の成長に必要なエネルギーを供給できると述べた。GEH社で先進型原子力部門を担当するS.セクストーン副社長は、「カナダのみならず世界中で当社のSMRを建設していく重要な節目になった」と表明。「BWRX-300」は、カナダ・サスカチュワン州のサスクパワー社も2022年6月、州内で2030年代半ばまでに建設するSMRとして選定している。GEH社によると「BWRX-300」は米国でも関心が高く、テネシー峡谷開発公社(TVA)が2022年8月、テネシー州のクリンチリバー・サイトで同炉を建設する可能性に基づき、予備的な許認可手続きを開始した。また、ポーランドのオーレン・シントス・グリーン・エナジー社が同国で2020年代末までに「BWRX-300」を建設することを念頭に、パートナー企業と同様の手続きを開始している。(参照資料:OPG社、GEH社、SNC-ラバリン社、エーコン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 Jan 2023

3300

原子力発電の導入を計画しているカザフスタンで1月26日、B.アクチュラコフ・エネルギー大臣とフランス電力(EDF)のV.ラマニー上級副社長が会談。二国間協力協定の締結に向け協議を継続することで合意した。カザフスタン政府の発表によると、EDF側はフラマトム社が開発した欧州加圧水型炉(EPR)の出力縮小版「EPR1200」(120万kW)を、カザフ国内で建設することを提案している。カザフでは、旧ソ連時代にアクタウ市で建設されたソ連製の高速増殖炉「BN-350」(15万kW)で熱電併給と海水の脱塩が行われていたが、1999年4月に同炉が運転を停止して以降、原子力発電設備は存在しない。一方、生産量で世界第1位という豊富なウラン資源を背景に、同国は原子力産業の開発を進めていく方針。2014年に新設されたエネルギー省が中心となって、大型炉や小型モジュール炉(SMR)の建設機会を模索している。大型炉については、ロシアの国営原子力企業ロスアトム社の協力により建設する計画が何度か浮上したが、現在の候補企業としては、同社のほかにEDF、中国核工業集団公司(CNNC)、韓国水力・原子力会社(KHNP)の4社が上がっている。カザフ政府の発表によると、カザフ側は、国営原子力企業のカザトムプロム社が中国企業と合弁で運営している「ウルバTVS社」が、フラマトム社からの技術移転により製造した燃料集合体を2022年12月に初めて中国に納入した事実に言及。「フランスでは原子燃料製造の全工程が確立されている」と強調した。2022年7月には、カザフのエネルギー省やカザトムプロム社等の専門家で構成される代表団が、フランスにおける原子力発電所の建設や運転経験等を共有するため同国を訪問している。フランス財務省やエネルギー移行省が開催した会合、およびEDFとの交渉では、原子力発電所の建設プロジェクトに政府の資金や保証、民間投資を呼び込むための資金調達モデルについて調査。同調査団はまた、EPRが3号機(165万kW)として建設されているフラマンビル原子力発電所(1、2号機、各PWR、138.2万kW)を視察した。EPRとしては、2005年と2007年にフィンランドとフランスでそれぞれ、オルキルオト3号機(172万kW)とフラマンビル3号機が本格着工したが、初号機建設ならではの様々な課題から今なお建設中。しかし、これらより後に中国で着工した台山1、2号機(各175万kW)は、これらからの教訓を生かしてそれぞれ2018年12月と2019年9月に営業運転を開始した。また英国では、同じくEPRのヒンクリーポイントC原子力発電所1、2号機(各172万kW)が、それぞれ2018年12月と2019年12月から建設中である。(参照資料:カザフスタン・エネルギー省(カザフ語)の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 Jan 2023

1866

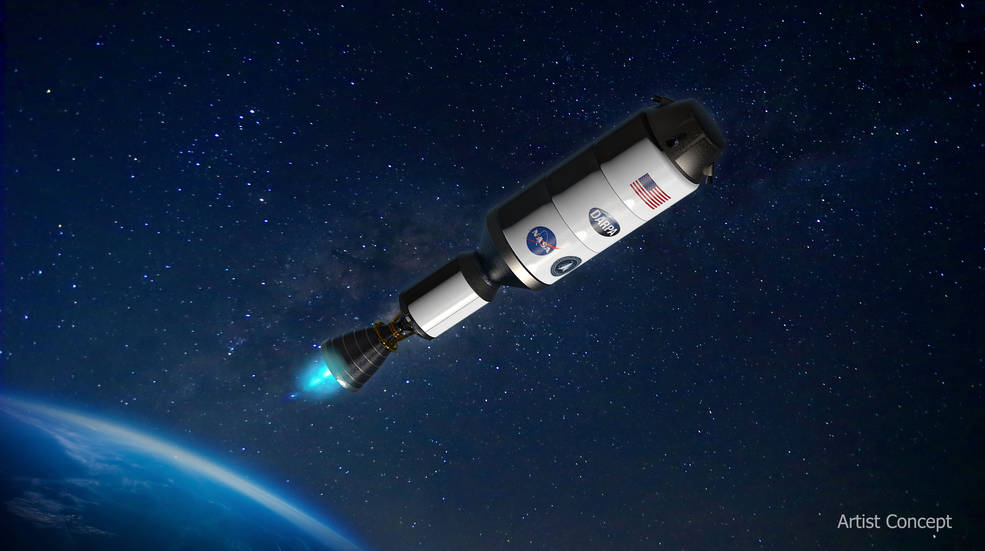

米国防総省(DOD)の国防高等計画推進局(DARPA)は1月24日、米航空宇宙局(NASA)が計画している火星の有人探査用の先進的核熱推進ロケット(NTR)エンジンを共同で実証・開発するため、両者が協力協定を結んだと発表した。具体的には、DARPAの「迅速な月地球間活動のための実証ロケット(DRACO)プログラム」にNASAの宇宙技術ミッション本部(STMD)が協力し、NTRエンジンをDARPAの実験用宇宙船に組み込むための技術開発を推進。長期の宇宙飛行ミッション実現に向けてNTRエンジン搭載宇宙船の実証試験を、早ければ2027会計年度にも地球周回軌道上で実施する計画だ。両者の発表によると、大気圏外の深宇宙を宇宙飛行士が高速で移動することは、火星の有人探査実現のカギとなる技術であり、宇宙飛行士の負うリスクも軽減される。長期のミッションでは頑丈なシステムと多くの補給品が必要となるため、NTRエンジンのように一層迅速かつ効率的な輸送・移動技術の開発はNASAが月や火星で進める探査計画に有効である。また、NTRエンジンでは通信等に使用する高出力電力のほか高温熱も生産可能であるため、この熱で液体水素をガスに変えて推進力とすることができる。これにより、NTRエンジンの効率はこれまでの化学ロケット・エンジンとの比較で2~5倍に上昇、推力重量比は電気推進エンジンとの比較で約1万倍に上昇すると両者は予測している。このような開発の加速を目的とした今回の協力協定で、両者は双方が利益を得られるようそれぞれの役割や責任を分担。NASAが関係技術の開発を主導する一方、DARPAはNTR用原子炉関係の契約を受け持つほか、NTRエンジン・システムの宇宙船への統合や資機材の調達、スケジュールの設定など、プログラム全体を管理することになる。DARPAによると、米国でNTRの実験が最後に行われたのは50年以上前のことである。このような過去の開発で得られた教訓を元に、DARPAはDRACOプログラムで高濃縮ウランの代わりにHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を使用する予定。これにより、輸送上の課題を減らすことができると指摘している。DARPAのS.トンプキンズ長官は、「近代的な商取引や科学的発見、国家安全保障の点からも宇宙空間は非常に重要な領域だ」と説明。DRACOプログラムを通じて宇宙技術開発で大きな躍進を遂げることは、月面に多くの物資を効率的に輸送し人類を短時間で火星に送り届けるためにも、必要不可欠だと強調した。NASA・STMDのJ.ルーター本部長は、「航空宇宙材料の開発やエンジニアリングは近年目覚ましく進歩しており、原子力技術の宇宙利用に新たな時代が到来、実証試験を通じて月や火星への輸送能力は大幅に拡大される」と指摘した。(参照資料:NASA、DARPAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 Jan 2023

3516

米ネブラスカ州の電力公社(NPPD)はこのほど、先進的な小型モジュール炉(SMR)の建設が同州内で決まった場合に備え、候補地の実行可能性調査(FS)を開始すると発表した。その結果から直ちに建設工事を始めるわけではないが、既存の商業炉と比べて安全かつ出力の増減が容易なSMRの建設候補地を、2024年の春ごろまでに4地点まで絞り込みたいとしている。米国ではJ.バイデン大統領が就任直後の2021年3月、コロナ禍の経済不況からの復興を目指す広範な経済対策として、各州政府や個別の機関・団体に総額1.9兆ドルの助成金を交付するという「米国救済計画法(ARPA)」に署名した。ARPAでネブラスカ州に割り当てられた助成金の中から、州政府は2022年4月に成立した州法(LB 1014)に基づき、100万ドルを今回のFSプログラムに充当すると決定。州内全域で先進的原子炉の立地点を新たに模索するオプションと、既存の発電施設で先進的原子炉の受け入れが可能なものについてFSを行うとした。州政府また、電力部門のCO2排出量を2005年比で30%削減するため、B.オバマ政権下の環境保護庁(EPA)が導入した「クリーン・パワー・プラン(CPP)」の目標を達成するには、新たな原子力発電設備の建設が有効だと指摘。これに向けて、適切な計画の策定コストも調査するとしている。助成金の実際の申請は、同州唯一の原子力発電所であるクーパー発電所(BWR、83.5万kW)の所有者であるNPPDが実施。同社の申請書はすでに今月6日、州政府の経済開発省が承認済みである。同FSの第一段階で、NPPDは地理的データや予備的な許認可基準に基づき、SMRの立地に最適の地点15か所を特定する。許認可基準の中でも、冷却水と送電網へのアクセスを重点的に考慮する方針で、この作業は今年の春までに完了させる。その後の第二段階では一層詳細な評価を行う予定で、原子力規制委員会(NRC)が審査の際に使用している環境面や建設関係の基準により、候補地点を4か所まで絞り込む。この段階の作業を完了するには、約1年を要するとNPPDは予想している。(参照資料:ネブラスカ電力公社、ネブラスカ州政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Jan 2023

2126

ポーランドのリスペクト・エナジー(Respect Energy)社とフランス電力(EDF)はこのほど、EDFが中心となって開発しているフランス製小型モジュール炉(SMR)「NUWARD」のポーランド国内での共同建設に向け、両社が協力協定を締結したと発表した。リスペクト・エナジー社は再生可能エネルギー専門の取引企業で、欧州の顧客にクリーン・エネルギーのみを販売している。今回、事業を原子力分野に拡大する第一歩として「NUWARD」を選択したもので、今後はEDFと協力して建設サイトの選定評価作業を実施するほか、同プロジェクトへの資金調達方法や事業計画の詳細等を策定する。一方のEDFは2021年10月、原子力発電の導入計画を進めるポーランド政府に対し、2043年までに同国の2~3サイトで、4~6基(出力合計660万~990万kW)の欧州加圧水型炉(EPR)を建設すると提案。今回のSMR建設計画はこの提案を補完する役割を担うと説明しており、これらの原子炉を通じてポーランド経済の脱炭素化やエネルギー供給保証の強化を支援していく考えだ。リスペクト・エナジー社のS.ヤブロンスキ会長は、「SMRの建設でポーランドのクリーン・エネルギーへの移行に貢献し、安全でCO2を排出しない電力の需要に応えていきたい」と表明。EDFと独占的な協力協定を結んだことで、同社は欧州初のSMRをポーランドで建設するという意欲的なプロジェクトを進められるほか、同社が保有する無炭素発電設備の拡大にもつながると指摘している。EDFで国外の原子力プロジェクトを担当するV.ラマニー上級副社長は、「当社が提供可能な大小2種類の原子炉でポーランドがエネルギーの輸入から脱却し、持続可能で低炭素な電力を生産できるよう貢献したい」との抱負を述べた。「NUWARD」はフランスで50年以上の経験が蓄積されたPWR技術に基づき、EDFがフランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)や小型炉専門開発企業のテクニカトム(TechnicAtome)社などと協力して開発中。出力17万kWの小型PWR×2基で構成される「NUWARD」プラントの合計出力は34万kWで、NUWARD企業連合にはフラマトム社も加わっている。2022年5月には、ベルギーの大手エンジニアリング・コンサルティング企業であるトラクテベル社が、同炉の概念設計の確認調査を請け負っており、EDFは今年から基本設計に入る予定。2030年にも実証炉の建設を開始するなど、競争力を備えたSMRとして世界市場に送り出す方針である。ポーランドでは現時点で様々なSMRの建設が計画されており、化学素材メーカーのシントス社は2021年12月、石油精製企業のPKNオーレン社と合弁事業体を設立して、米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMR「BWRX-300」の建設に重点的に取り組む考えを表明。鉱業大手のKGHMポーランド採掘会社は2022年2月、米ニュースケール・パワー社のSMRを複数備えた「VOYGR」発電設備を2029年までに国内で建設するため、先行作業契約を締結した。また、ポーランド政府所有の電力会社であるエネア(Enea)グループは2022年6月、米国のSMR開発企業であるラスト・エナジー社のSMR導入を目指し、同社と基本合意書を締結している。(参照資料:リスペクト・エナジー社(ポーランド語)、EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Jan 2023

2444

米原子力規制委員会(NRC)は1月19日、ニュースケール・パワー社製の小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」(電気出力5万kW版)に対し、SMRとしては初の設計認証(DC)を発給した。米国での利用を許可するため、NRCがこれまでにDCを発給した炉型はウェスチングハウス(WH)社製AP1000などの大型炉も含めると7つ目。米エネルギー省(DOE)は2014年以降、ニュースケール社製も含め、様々なSMRの設計や許認可手続き、立地等に6億ドル以上の支援を実施してきたが、K.ハフ原子力担当次官補は、「SMRはもはや抽象的な概念ではなく、建設準備ができた現実のものになった」と指摘。「最も優れた技術革新の結果であり、我々はここ米国でその活用を開始する」と宣言した。ニュースケール社は2016年12月に「NPM」のDC審査をNRCに申請しており、NRCスタッフは2020年8月に同設計の技術審査を終えて最終安全評価報告書(FSER)を発行。翌9月には、同スタッフが当該設計について「技術的に受け入れ可能」と判断したことを意味する「標準設計承認(SDA)」を発給している。NRCはその後、DC審査の最終段階として、電気事業者が当該設計の建設・運転一括認可(COL)を申請する際、米国内で建設可能な標準設計の一つに適用する規制手続き「最終規則」の策定作業を進めていた。NRCの委員5名も2022年7月末にNRC全体の決定として、「NPM」が米国での使用を承認された初のSMRと票決していた。今回はこの最終規則の策定が完了し連邦官報に公表されたもので、同規則が発効する2月21日から「NPM」のDCも有効である。DCはその後15年間効力を持ち、さらに10年~15年間延長することも可能。今回のDC発給により、「NPM」のCOL申請審査ではDC規則で解決済みの課題に取り組む必要がなくなる。発電所の建設サイトに特有の安全性や環境影響について、残る課題のみに対処することになる。「NPM」の初号機については、ユタ州公営共同事業体(UAMPS)が単基の電気出力7.7万kW版の「NPM」を6基備えた設備「VOYGR-6」(出力46.2万kW)を、DOE傘下のアイダホ国立研究所(INL)内で建設する計画を進めており、最初のモジュールは2029年の運転開始を目指している。このため、ニュースケール社は今月1日、7.7万kW版の「NPM」についても、NRCにSDAの取得を申請した。UAMPSもINL内での用地調査を終え、2024年の第1四半期を目途に「VOYGR-6」のCOLを申請する予定である。米国内ではこのほか、ワシントン州グラント郡の公営電気事業者「グラントPUD」が2021年5月、ニュースケール社製SMRの性能を評価するため、同社と協力覚書を交わした。また、ウィスコンシン州のデーリィランド電力協同組合も2022年2月、同SMRを事業域内で建設する可能性を探るとして、了解覚書を締結している。国外では、カナダやチェコ、ウクライナ、カザフスタン、ルーマニア、ブルガリアなどの企業が国内でのNPM建設を検討中で、それぞれが実行可能性調査等の実施でニュースケール社と了解覚書を締結済み。ポーランドでは、鉱業大手のKGHMポーランド銅採掘会社が「VOYGR」設備をポーランド国内で建設するため、2022年2月にニュースケール社と先行作業契約を締結している。(参照資料:DOEの発表資料、連邦官報、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Jan 2023

3875

ブルガリアのエネルギー省は1月17日、今年から2050年までをカバーする新しいエネルギー戦略を発表し、同国唯一の原子力発電所であるコズロドイ発電所(100万kWのロシア型PWR=VVER-1000の5、6号機のみ稼働中)と計画中のベレネ発電所で、原子炉を2基ずつ建設する方針を明確に示した。ブルガリアの国民議会(一院制)ではこれに先立つ12日、コズロドイ発電所で原子炉を新設する計画について票決が行われ、同発電所にウェスチングハウス(WH)社製のAP1000を導入するため、米国政府と政府間協力協定(IGA)の締結交渉を開始する方針案が112対45、棄権39で可決された。この方針に基づき、関係閣僚らは7号機の建設承認手続きと8号機の環境影響声明書作成の迅速化に必要な措置をすべて、3月1日までに講じることになった。同省のR.フリストフ大臣によると、ブルガリアのエネルギー部門は昨年、120億kWh以上の電力を近隣諸国に輸出して約30億ユーロ(約4,200億円)の利益を得るなど、同国経済全体に大きく貢献。このため、今後も同国が欧州の発電および電力輸出分野で主導的地位を維持するとともに、国家の安全保障やエネルギー供給を保証し、国内のエネルギー源を継続して活用していくことは同戦略における優先事項となる。このことはまた、欧州連合(EU)が目指す「2050年までにカーボンニュートラルを達成」への貢献とエネルギーの安定供給は同戦略の主要事項だと説明している。同相は具体的に、主力電源である褐炭火力を2030年まで継続的に使用するが、それ以降は使用量を徐々に減らしていき2038年で使用を停止すると表明。EUの脱炭素化目標達成を阻まぬよう、あらゆる方策を通じてCO2の排出量を削減していくとした。原子力を中心とする電源の新設もその一環であり、コズロドイ5、6号機が閉鎖された後の代替電源となる7、8号機を新たに建設するほか、2012年に一旦頓挫したベレネ原子力発電所計画を復活させ、新規に2基を建設するとした。同相は、ブルガリアには原子力関係のインフラ設備のほかに、経験豊富な人材や認可済みのサイトなど、原子力開発に必要な条件はすべて整っていると強調している。同国では現在、コズロドイ発電所の2基で総発電量の約35%を賄っている。ロシアとの協力により、1980年代からベレネ原子力発電所(VVER-1000×2基、各100万kW)の建設計画を進めていたが、2012年当時のブルガリア政府はコスト高を理由に同計画を中止した。その代わりとして、WH社製AP1000を採用した7号機の建設案を一時的に検討したが、資金不足のため進展せず、この件に関する関係者の合意は期限切れとなっていた。その後2019年3月、ブルガリア電力公社(NEK)はベレネ計画を再開するため、戦略的投資家やプロジェクト企業への出資企業を国内外から募集すると発表。同年12月にはエネルギー省が戦略的投資家の候補企業として、米GE社を含む外国企業5社に絞り込んでいる。同国政府はまた、2019年11月に米国政府と原子力を含む様々なエネルギー分野の協力を拡大することで合意しており、翌2020年10月には米国政府と民生用原子力発電分野における戦略的協力を加速するため、了解覚書を締結。コズロドイ7号機の建設については、閣僚会議が2021年1月、改めて検討する方針を承認していた。(参照資料:ブルガリア政府(ブルガリア語)、ブルガリア議会の発表資料、原子力産業新聞・海外ニュース、およびWNAの1月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

20 Jan 2023

2918

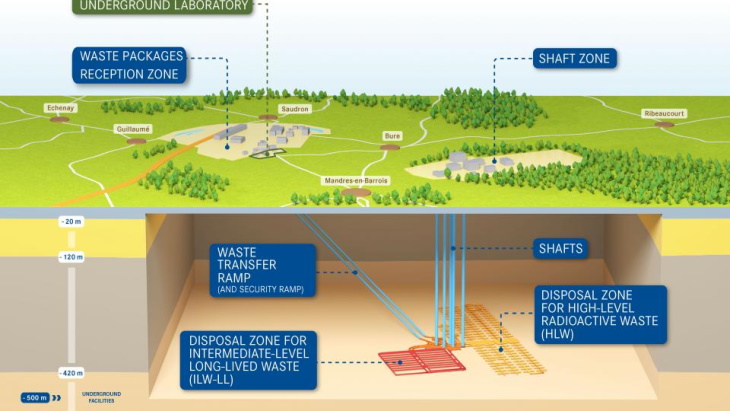

フランスの放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は1月17日、高レベル廃棄物(HLW)と長寿命の中レベル廃棄物(ILW-LL)を深地層処分する施設「Cigéo」の設置許可(DAC)申請書を、関係省庁に提出したと発表した。Cigéoは、同国東部のムーズ県とオートマルヌ県にまたがるビュール地区を含めた30㎢の圏内に建設される予定。地下500mの深地層に合計83,000㎥の中・高レベル廃棄物を120年にわたり処分することになっており、総工費は約250億ユーロ(約3兆4,500億円)と見積もられている。この申請はフランス政府が2022年7月、Cigéo建設プロジェクトの公益性を認める宣言(DUP)を発出したのを受けて行われた。今後は原子力安全規制当局(ASN)が申請書を審査するほか、パブコメを募集。国民の安全と環境を防護する必須要素を備えた原子力基本施設(BNI)として、同施設を認定する政令(デクレ)が出されれば、これに基づきDACも発給される。今回のDAC申請でANDRAは、地層処分の可逆性と安全性の立証を目的とした「パイロット操業フェーズ」における地下設備のごく一部と、すべての地上設備の建設を申請。認められた場合は、放射性廃棄物を封入した最初のパッケージを受け入れるなど、限られた範囲での操業が許される。建設工事の開始は2027年頃を予定しているが、これに続くフェーズへの移行については議会審議を通じて決定される。「パイロット操業フェーズ」の報告書やASNの承認、および技術開発の進展状況等に基づいて、議会は全面的なCigéo設備の建設と操業フェーズへの移行の是非を判断することになる。フランスでは1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づき、使用済み燃料の再処理で発生するHLWとILW-LLの最善の管理方策を約15年にわたり研究調査した。その結果、再利用可能な資源であるこれらの廃棄物の処分は、可逆性のある地層処分を基本とすることを2006 年の放射性廃棄物等管理計画法で規定。その実施にあたっては地下研究所の設置が義務付けられていたことから、政府は1998年に約30件の関心表明の中から、ムーズ県とオートマルヌ県の県境に位置するビュール地区を地下研究所の建設候補地に選定した。同地区では地下500mの位置に粘土層の地層が広がっており、2000年に始まった同研究所の建設工事と並行して、廃棄物の貯蔵に向けた研究も行われている。ANDRAは2005年、地下研究所の周辺250㎢の範囲内に安全な深地層処分場の建設が可能という報告書を政府に提出しており、2009年末には、深地層処分場の設備を設置する可能性がある区域を特定して提案した。この件については、国家討論会委員会が公開討論を開催しており、政府は2010年に処分場地下設備の展開に向けた詳細調査の実施を了承していた(参照資料:ANDRAの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 Jan 2023

3671

フランス議会の上院は1月17日、新規原子力発電所の建設手続きを迅速化する法案について、付属の経済問題委員会が11日に細かい文言の修正等を終えたことから、第一読会を開始すると発表した。同法案は、既存の原子力発電所サイト近隣における新規の原子炉建設と既存炉の運転継続にともなう行政手続きの加速を目的としたもの。24日にも上院全体の票決を行うとしており、その後は下院の国民議会が審議することになる。フランスではE.マクロン大統領が2022年2月初旬、CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するという同国の目標達成に向け、国内で改良型の欧州加圧水型炉(EPR2)を新たに6基建設するほか、さらに8基の建設に向けて調査を開始することを提案した。エネルギー移行省は複数の国民評議会と協議して、この方針に沿った法案を作成。2022年11月には閣僚会議が同法案を承認しており、大統領府はその際、法案のねらいは気候変動への対処に加えて、2月下旬に始まったロシアのウクライナ侵攻により、エネルギーの供給保証が危機に瀕していることへの緊急対応だと説明していた。閣僚会議での承認を受けて、同省のA.パニエ=リュナシェ大臣は同じ日に同法案を議会上院に提出。上院ではその後、複数の付属委員会が同法案の文言に関する担当官の提案書や委員長の見解等について審議を実施しており、11日にはA.パニエ=リュナシェ大臣との擦り合わせも完了した。同法案が目指しているのは、国家のエネルギー計画の中心部分となる「民生用原子力発電の再活性化」に向けて、ウランの調達から廃棄物の管理に至るまで、法制面や財政面、組織面の必要条件を整えること。その具体策となるのが原子炉建設の承認手続きの簡素化であり、障害となるものの排除である。同法案を通じて、7月1日までに今後5年間をカバーするエネルギー関係の法規を作成し、脱炭素化の目標を設定。5年の間に大統領が表明した14基のEPR2の必要性について、公共財政や電力市場、事業者となるフランス電力(EDF)グループの状況といった側面で評価を行うほか、専門的スキルや安全・セキュリティという課題についても評価を行えるようにする。上院・経済問題委員会における法案審議では、再活性化の障害となる現在の目標「2035年までに原子力発電シェアを50%に削減するため、原子力設備を現状の6,320万kWに制限し、(2020年に閉鎖したフェッセンハイム原子力発電所の2基に加えて)12基を閉鎖する」を撤廃。新たな原子力戦略として、小型モジュール炉(SMR)やグリーン水素の製造装置など、様々な技術を取り入れるとした。また、洪水など地球温暖化関係のリスクやサイバー攻撃関係の新たなリスクに対し、原子炉の安全・セキュリティを強化することや、原子炉の建設計画を公益事業として認識してもらうため国民や関係自治体とのコミュニケーションを強化することなどを修正事項に盛り込んでいる。(参照資料:仏議会上院の発表資料(仏語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 Jan 2023

2048

韓国の産業通商資源部(MOTIE)は1月12日、同国における2022年から2036年までの電力需給見通しと電力設備計画を盛り込んだ「第10次電力需給基本計画」を発表。大型炉2基の建設計画が復活した。ユン・ソンニョル(尹錫悦)政権が昨年7月に提示した「新政府のエネルギー政策方向」に沿って、原子力発電所の積極的な活用、再生可能エネルギーの適正な水準での普及、石炭火力の削減といった方向性を具体化したもの。これにより、前政権が白紙撤回した大型原子炉2基の建設計画が復活し、2036年までに原子力の発電シェアは34.6%に増加する見通し。再エネも30%以上とした一方で、石炭火力は15%以下への削減が見込まれている。MOTIEによると、同基本計画は昨年8月に実務案が公表された後、環境部の戦略的環境影響評価や関係省庁による協議、公聴会の開催、国会の常任委員会への報告といった手続きを経て、MOTIEの電力政策審議会が11日付で確定した。脱原子力政策を推進したムン・ジェイン(文在寅)政権下の第8次、第9次基本計画では、再エネを中心とするエネルギー供給システムへの移行が謳われていたが、ユン政権の基本計画は「実現可能でバランスの取れた電源ミックス」を提唱。8月以降の審議では主に、①既存炉の長期運転にともなう安全性と使用済燃料の処理問題、②再エネを追加で拡大する必要性、③石炭火力の削減を追加で進めることと、それにともなう問題点等について意見が提起されたという。これらを審議した結果、MOTIEは「原子力の利用拡大は国民の安全を最優先に推進していくものであり、懸念されている使用済燃料の処理については、高レベル廃棄物管理特別法を制定して基本的な管理体系を設定。処分場が完成するまでの期間は乾式貯蔵施設を原子力発電所の敷地内で拡充するほか、研究開発や専門的人材の育成を推進するなど関連の基盤を構築する」としている。今回の基本計画で設置が承認された新たな原子炉は、2022年12月に営業運転を開始した新ハヌル1号機(PWR、140万kW)のほか、建設中の新ハヌル2号機(PWR、140万kW)と新古里5、6号機(*現在の名称はSaeul 3、4号機)(各PWR、140万kW)である。これらに加えて、新ハヌル3、4号機(各PWR、140万kW)の建設計画を復活し、それぞれ2032年と2033年に完成させる計画である。国際原子力機関(IAEA)の統計によると、韓国では2021年に国内の24基、計2,341.6万kWの原子炉で総発電量の28%を供給した。今後の電源構成について、基本計画では2023年時点の原子力発電設備を2,610万kW(総発電設備の17.5%)とし、2026年と2030年には2,890万kWまで拡大(それぞれ17.1%と14.6%)。その後、2033年と2036年に3,170万kW(それぞれ14.3%と13.2%)とする。発電量のシェアについては、2030年に原子力で2,017億kWhを発電して総発電量の32.4%を供給、2036年には2,307億kWhの発電量で全体の34.6%を賄うとしている。韓国の電源別発電量および発電シェアの見通し(参照資料:MOTIEの発表資料(韓国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Jan 2023

3202