ドイツの経済・気候保護省(BMWK)は9月5日、国内の系統運用事業者4社に委託して実施した送電網の安定運用に関するストレス・テストの結果、年末までに永久閉鎖を予定している残り3基の商業炉のうち、イザール原子力発電所2号機(PWR、148.5万kW)とネッカー原子力発電所2号機(PWR、140万kW)については、2023年の4月半ばまで利用可能な状態で維持する方針をこれら2基の事業者に提案した。2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、ドイツは2022年末までにすべての原子力発電所を閉鎖し、脱原子力を達成する予定だった。しかし、この夏の猛暑により河川の水位が低下し水力発電量に影響が出ているほか、フランスの原子力発電所の約半数が点検等により停止中であること、ロシアのウクライナへの軍事侵攻にともない天然ガスの供給量が低下していることなど、様々な不確定要因により今年の冬季は国内エネルギー供給システムのリスクが増大している。ドイツでは今年の3月から5月にかけて、今年の冬季をカバーする送電網の初回のストレス・テストを実施しており、7月半ばから9月初旬にかけて行った今回は2回目。前回よりかなり厳しくなった状況の分析結果としてBMWKは、「年末から2023年にかけての冬季に、送電システムで危機的な状況が発生する可能性は非常に低いものの、現時点で完全に排除することはできない」と指摘した。そのため、追加の対策を複数取ることが推奨されるが、石炭火力発電所の運転再開など、このうちいくつかはすでに実施中である。同省のR.ハーベック大臣は「電力確保のために必要なことはすべて実施する」と述べており、ドイツ南部で追加の対策が必要となった場合に備えて、3基の商業炉を予定通り年末に送電網から一旦切り離した後、南部に立地する2基を非常用の予備電源として利用可能な状態に残しておく考えを示したもの。ただし、原子力法に基づく脱原子力政策は堅持する方針で、これら2基に新たな燃料が装荷されることはなく、4月半ば以降には永久閉鎖すると改めて表明した。また、北部については原子力よりリスクの少ない対策を講じる考えで、石油火力の移動式発電所(パワーバージ)の活用などを検討している。同相によると、「原子力発電は依然としてリスクの高い発電技術であり、高レベル放射性廃棄物の処分は後の世代にとって大きな負担となる」。このため、安全性の観点から原子力発電所の全面的な運転期間延長が正当化されることはなく、2基の一時的な温存も今回の冬季に限った特別措置。2回目のストレス・テストの計算結果からも、電力供給に対する原子力の貢献は限定的だと強調している。連邦政府の今回の提案について、ネッカー原子力発電所を保有するEnBW社は、「エネルギー供給保証に対する政府の努力は支持するものの、年末以降に運転する可能性に備えて、双方が合意する法的枠組みや具体的な手続きをできるだけ早急に設定する必要がある」と指摘した。これに加えて、発電事業者との協議では計画の詳細を明確に説明してほしいと政府に要請。それに基づいて、同社はネッカー2号機の技術的な利用可能性を検証するとしている。(参照資料:BMWK(ドイツ語)、EnBW社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Sep 2022

2459

米サザン社の子会社であるサザン・ニュークリア社は9月1日、ジョージア州で運転しているエドウィン・I・ハッチ原子力発電所(BWR、90万kW級×2基)について、2回目の運転期間延長(SLR)を2025年に申請予定と原子力規制委員会(NRC)に伝えたことを明らかにした。同発電所1、2号機の現在の運転期間(運転開始当初の40年プラス20年)にさらに20年を追加し、1号機は2054年まで、2号機は2058年までのそれぞれ80年間とする意向表明書を8月31日付で提出したもの。NRCの審査結果が出るのは、2020年代後半になると同社は予想している。1、2号機はそれぞれ、1974年4月と1978年7月に送電を開始しており、保有する運転認可は2034年と2038年に満了する。これら2基の所有権は、サザン社のもう一つの子会社であるジョージア・パワー社のほか、オーグルソープ電力、ジョージア州営電力(MEAG)、ダルトン市営電力で分け合っているが、過半数を保有するジージア・パワー社は同社の2022年版「総合資源計画(IRP)」に沿って、ハッチ原子力発電所で運転期間の延長手続きを開始したいとジョージア州の公益事業委員会(PSC)に要請。今年7月にPSCがこの要請を承認したことから、同州で50年近く無炭素な電力を安定的に供給してきた両炉の運転をさらに継続し、周辺コミュニティに対して教育関係その他のサービスを引き続き提供するなど、支援していくことになった。なおジョージア州内では、ハッチ原子力発電所の2基とアルビン・W・ボーグル原子力発電所(120万kW級のPWR×2基)で電力需要の20%以上を賄っている。ハッチ発電所はまた、地元コミュニティの経済にプラスの効果をもたらしており、毎年発電所で行われる大規模な作業や燃料交換に雇われる契約作業員など約900名を雇用。送電を開始して以降、地元コミュニティの機関や非営利団体に対しても、広範囲な支援を提供している。米国では近年、大型の原子力発電所を新規に建設するよりも、既存の発電所の運転期間を延長する動きが活発化。米国内の100基近い商業炉のほとんどが、すでに運転開始当初の認可期間40年に加えて、20年間運転を延長する許可をNRCから得ている。2回目の運転期間延長に関しても、NRCはこれまでにフロリダ州のターキーポイント3、4号機(PWR、各76万kW)、ペンシルベニア州のピーチボトム原子力発電所2、3号機(BWR、各118.2万kW)、およびバージニア州のサリー原子力発電所1、2号機(PWR、各87.5万kW)に対して承認した。しかしNRCは今年2月、地球温暖化など潜在的な環境リスク関係の基準を見直す方針を表明しており、NRCスタッフが環境影響問題の再評価を完了するまで、ターキーポイントとピーチボトムの運転期間延長は実質的に取り消されている。(参照資料:サザン・ニュークリア社、NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 Sep 2022

4149

英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は9月2日、総額3億8,500万ポンド(約619億円)の「先進的原子力基金」で実施する「先進的モジュール式原子炉(AMR)の研究開発・実証(RD&D)プログラム」について、約330万ポンド(約5億3,000万円)の予算を確保したと発表した。 英国政府が支援するこの次世代原子力技術開発プログラムでは、高温ガス炉(HTGR)の開発が中心となっており、その「フェーズA」として今回、HTGRの「基本設計に先立つ予備調査(pre-FEED)」関係のプロジェクトを6件選定した。これらに対し、330万ポンドのうち計約250万ポンド(約4億200万円)を交付する方針だ英国政府は2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指しており、HTGR開発はそのために最も有望な実証モデルになると考えられている。2021年7月には、HTGR実証炉を2030年代初頭までに1億7,000万ポンド(約273億円)の予算で完成させると表明。初期段階の革新的技術開発に対する今回の投資を通じて、英国政府は民間部門の関係投資を促し、クリーンエネルギー関係の高いスキルを必要とする雇用の創出を促進。国産の原子力技術開発を加速することにより、英国のエネルギー供給保証を強化する考えである。AMR RD&Dプログラムの「フェーズA」で、英国政府は2023年までの期間にHTGR燃料の実証案件2件を含む6件について、pre-FEED調査を実施する。燃料関係では、HTGRの被覆粒子燃料(CPF)開発に、それぞれ約25万ポンド(約4,020万円)を交付。モジュール式HTGRの実証案件としては、EDFエナジー・ニュークリア・ジェネレーション社、英国立原子力研究所(NNL)、U-バッテリー・デベロップメンツ社、および米ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)の英国法人によるプロジェクトを選定、それぞれに約50万ポンドずつ(約8,000万円)交付することが決定した。具体的な計画として、EDFエナジー・ニュークリア・ジェネレーション社はHTGR利用者の要件分析に焦点を絞り、2030年代に予定されている実証に最適の特徴を備えた設計を確定する。同社はまた、英国内で保有・運転しているハートルプール原子力発電所を最初のHTGR実証炉の建設サイトとして提案している。一方、NNLは日本原子力研究開発機構とタッグを組み、HTGRの設計・建設と運転に関して日本が確証済みの技術や革新的なアプローチを活用する。また、USNC社の英国法人は、同社が開発した「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」技術に基づいて、英国産業界の状況や今後増大が見込まれる高温熱の需要に最適な「改良型MMR+(プラス)」を開発・実証する。ロンドン郊外のスラウを本拠地とするU-バッテリー・デベロップメンツ社は、同社製のAMR実証炉について、英国内での実証に最適のサイズやコスト、輸送手段等を確定する方針である。BEISはこのほか、最大83万ポンド(約1億3,340万円)を原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)に交付すると表明。HTGRに対し両機関が革新的な規制アプローチを取れるよう、能力を向上させるとしている。BEISのG.ハンズ・エネルギー相はAMR技術について、「産業界を脱炭素化する上でコスト面の効果が高いソリューションであり、HTGR等のAMRが生産する低炭素な高温熱は特に、水素製造や産業用として活用が可能だ」と指摘している。(参照資料:BEISの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Sep 2022

3086

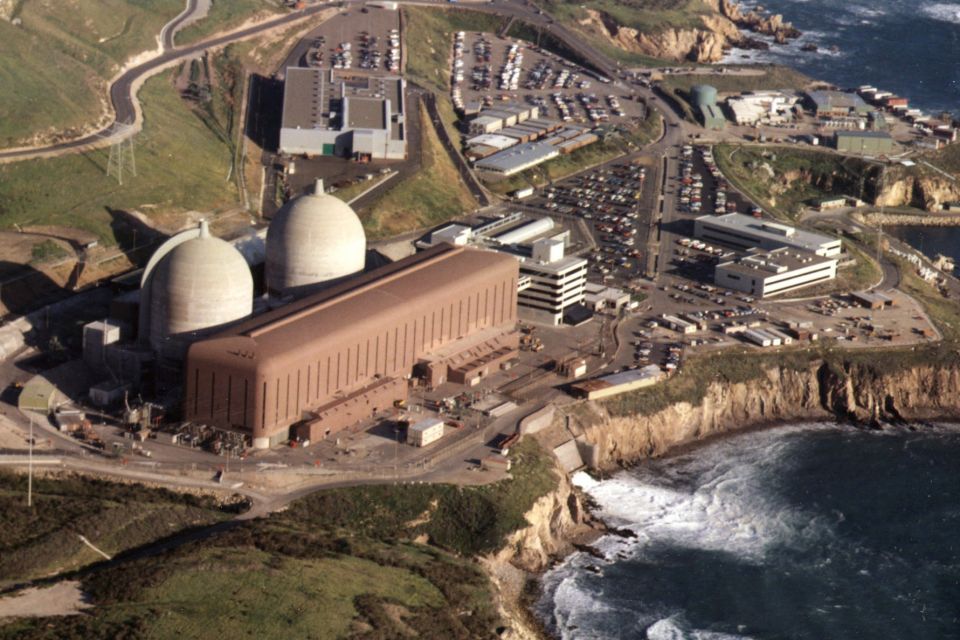

米カリフォルニア州の州議会下院は会期終了間際の9月1日、同州に唯一残されている原子力発電所のディアブロキャニオン発電所(DCPP、約117万kWのPWR×2基)について、運転期間を2030年まで5年間延長する法案(上院846号)を69対3の圧倒的多数で承認した。州議会の上院がすでに同法案を承認したことから、同州のG.ニューサム知事の署名をもって成立する。今年初頭に州議会に提出されたこの法案は、DCPPの運転期間延長を求めるニューサム知事の直前の提案を反映して修正されており、運転事業者であるパシフィック・ガス&エレクトリック(PG&E)社に対しては、延長にともなう経費として州政府から14億ドルの融資を提供する。CO2を排出しない原子力発電所の運転期間を延長し、その間に加州は再生可能エネルギーの設備をさらに増強。現在の厳しい電力供給事情を改善して、2045年までにすべての電力をクリーンエネルギーで賄う方針である。PG&E社は2016年8月、再生可能エネルギーによる発電コストの低下と電力供給地域における電力需要の伸び悩みを理由に、DCPPの2基が40年の運転期間を満了する2024年11月と2025年8月までに、永久閉鎖する計画を発表した。2009年に原子力規制委員会(NRC)に提出済みだった運転期間の20年延長申請も取り下げており、2031年までに同社の再生可能エネルギーによる発電シェアを55%に拡大するという目標の達成に向け努力していくことになった。加州の公益事業委員会(CPUC)は2018年1月に同社の永久閉鎖計画を承認したが、2020年の夏に同州は記録的な厳しい熱波に見舞われ、ニューサム知事は停電を回避するための緊急事態宣言に署名。電力会社に対しては計画停電を指示する事態となった。同州はまた、今年も熱波と電力供給のひっ迫懸念から緊急事態を宣言。現地の報道によるとニューサム知事は8月11日、「DCPPの2基の運転を5年~10年継続することは加州のエネルギー・システムの信頼性を確保し、CO2排出量を最小限化する上で非常に重要」とする法案の案文を州議会議員に配布した。その中で、加州の総発電量の8.6%を賄うとともに無炭素電力の約17%を賄うDCPPの運転期間を延長し、法的拘束力のある目標として同州が掲げていた「2045年までに州内でCO2排出量の実質ゼロ化」を達成するよう促していた。同知事はまた、J.バイデン大統領が昨年11月に承認した「超党派のインフラ投資法」に基づき、エネルギー省(DOE)が今年4月に設置した総額60億ドルの「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」について、DCPPが適用可能になるよう基準の変更をDOEに要請したと伝えられている。既存の原子力発電所が早期閉鎖に追い込まれるのを防止するために設置した同プログラムで、DOEは今年6月末、事業者に十分な準備期間を与えるため、5月19日に設定していた初回の申請締め切り日を9月6日に変更している。今回の州法が正式に成立した後、PG&E社は同プログラムへの申請を行う方針とみられている。(参照資料:加州議会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Sep 2022

3516

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は8月30日、極東のチュクチ自治区に設置する北極圏用「海上浮揚式原子力発電ユニット(NFPU)」の初号船について、船体部分の起工式を中国の造船所で開催した。このNFPUは、同社のエンジニアリング部門であるアトムエネルゴマシ(AEM)社が昨年7月、チュクチ自治区内で計画されているバイムスキー銅鉱山プロジェクト用に、所有者であるGDKバイムスカヤ社から受注したもの。この契約で、アトムエネルゴマシ社は電気出力約5万kWの小型炉「RITM-200」が2基搭載されたNFPU(10.6万kW)を4隻建造する。原子炉を搭載する船体の長さは140m、幅30m、船体のみの重量は9,549トンだが、すべての機材を積み込んだ後の総重量は2万トン近くなる見通しである。ロスアトム社傘下のOKBMアフリカントフ社が開発した「RITM-200」の機器製造は、すでに昨年からアトムエネルゴマシ社のグループ企業内で始まっているが、完成した船体部分が中国の造船所から機材の設置のため、ロシア側に納入されるのは2023年末になる予定。1隻目のNFPUとして、チュクチ自治区の銅鉱山に近いナグリョウィニン岬に係留され、運転開始するのは2026年末頃になるとみられている。請け負った4隻のうち、最初の2隻の船体を中国で建造する理由として、ロスアトム社は建造スケジュールに余裕がなく、ロシア国内の造船所でこなせる作業量ではない点を挙げている。3隻目と4隻目の船体建造については、今年の第4四半期に建造スケジュールと作業場所が決定される。アトムエネルゴマシ社のA.ニキペロフ総裁は今回の案件を特別視している理由として、まず同社がNFPU建設の最初から最後まで責任を持つ、最終製品のサプライヤーとなった点を挙げた。また、NFPUには北極圏用や準備中の熱帯用のほかに様々な出力や目的のものがあるが、今回のプロジェクトがその端緒となったこと、大規模な産業プロジェクト用や輸出用としても非常に大きな可能性がある点を指摘している。ロシアはこれまでに、電気出力3.5万kWの小型炉「KLT-40S」を2基搭載した「アカデミック・ロモノソフ号」を、2020年5月からチュクチ自治区内の湾岸都市ペベクで商業運転中。電気出力に加えて17.5万kW~19万kWの熱出力を持つ「RITM-200」は「KLT-40S」の特性をさらに生かしたSMRシリーズで、ロシアの原子力砕氷船に搭載した小型炉のこれまでの運転経験が活用されている。その陸上設置版である「RITM-200N」(電気出力5.5万kW)については、極東サハ共和国の北部、ウスチ・ヤンスク地区のウスチ・クイガ村で2028年までに完成させる計画が現在進展中となっている。(参照資料:ロスアトム社、AEMグループ(ロシア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Sep 2022

4456

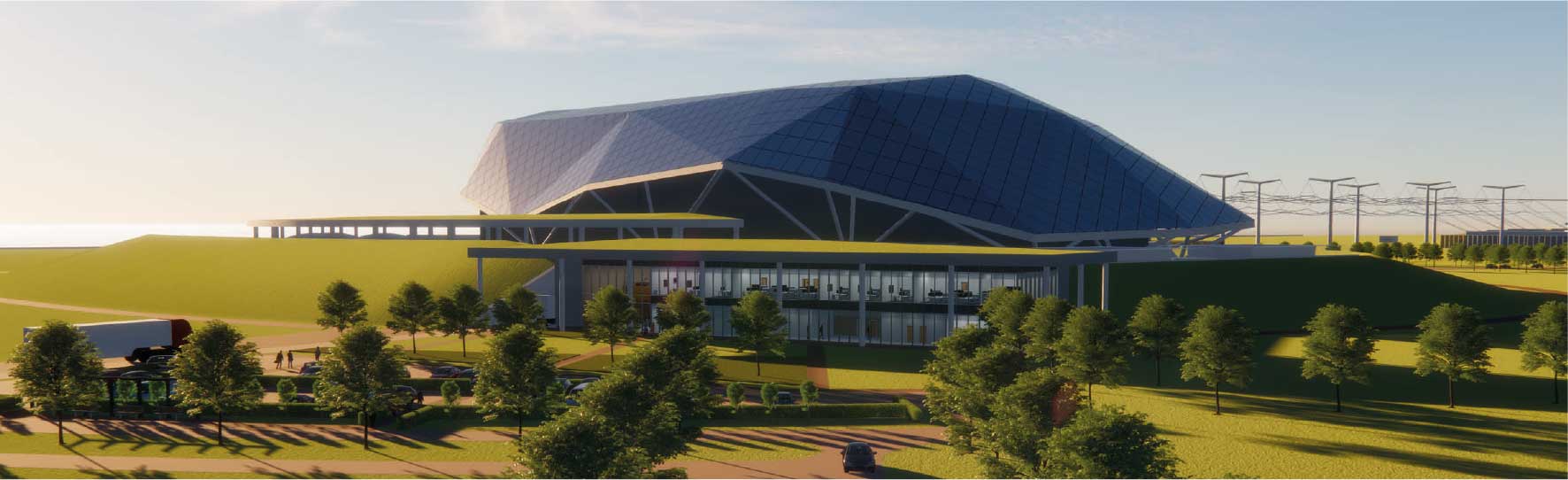

英国ロールス・ロイス社の小型モジュール炉(SMR)開発子会社であるロールス・ロイスSMR社は8月25日、オランダで同社製SMRの建設に向けて協力していくため、オランダの新興原子力事業者であるULC-エナジー社と独占契約を締結したと発表した。ULC-エナジー社は昨年アムステルダムで設立された企業で、オランダ国内で原子力発電所の建設プロジェクトを進め、同国の脱炭素化を促進することを使命としている。確証済みの技術に基づく近代的で最新鋭のモジュール式原子炉の建設を目指しているため、同社はSMRの供給者としてロールス・ロイスSMR社を選択。両社はともに「原子力発電こそ、オランダがクリーンで安価、かつ信頼性の高いエネルギー・システムへ移行するのを加速できる」と考えており、今回の正式な連携協力契約に基づき、今後数年間にわたりオランダでSMR建設を準備する。ロールス・ロイスSMR社の発表によると、同社製SMRはPWRタイプで出力は47万kW。これは陸上風力発電のタービン150台以上に相当し、少なくとも60年間はベースロード用電源として稼働が可能。再生可能エネルギーの間欠性を補えることから、その設備拡大を支援することができる。同社のSMRはまた、機器の90%が工場で製造されるため、設置場所での作業は主に既製の試験済みモジュールを組み立てるだけ。これによりプロジェクトとしてのリスクが著しく軽減され、工期も大幅に縮減される可能性がある。ULC-エナジー社のD.ラベリンクCEOは今回、「エネルギー市場の中でも特に西欧の状況が厳しくなるなか、信頼性の高い安価なエネルギー・システムの重要性が浮き彫りになった」と指摘した。「オランダ政府は原子力が国内で有意な役割を果たせること、また果たすべきだと確信しており、出力47万kWで設備利用率が95%を超えるロールス・ロイスSMR社のSMRは正に理想的。これを効率的に建設していくことで、電力の供給や産業用の熱電併給が可能になる」としている。ロールス・ロイスSMR社のSMRについては、英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が2021年11月、民間部門で行われている投資のマッチングファンドとして、2億1,000万ポンド(約339億円)を提供すると発表した。ロールス・ロイスSMR社も、同じ月に同社製SMRについて包括的設計審査(GDA)の実施を申請しており、BEISによる初期スクリーニングを経て、今年4月から原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)が審査を開始。英国内では2030年代初頭にも、最初のSMRが運開する計画だ。また、国外ではトルコとチェコ、およびエストニアに対して、輸出のための覚書が締結済みである。(参照資料:ロールス・ロイスSMR社、ULC-エナジー社(オランダ語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 Aug 2022

3268

ハンガリーのパクシュⅡ開発会社は8月26日、同国唯一の原子力発電所であるパクシュ発電所(50万kW級のロシア型PWR=VVER-440×4基)のⅡ期工事(120万kWのVVER-1200×2基)建設について、国家原子力庁(HAEA)が25 日付で建設許可を発給したと発表した。同社の5月19日付の発表によると、ハンガリー議会の持続可能開発委員会は2023年後半にⅡ期工事の着工を目指すとしており、この10年間で2基とも運転開始させる方針である。計画を担当する外務貿易省のP.シーヤールト大臣は今回、「このプロジェクトがハンガリーのみならず国際的な安全要件を満たしていることが確認された」と表明。2030年までに2基とも完成させ、ハンガリーが安定したエネルギー供給を確保できることは間違いないと強調している。5、6号機となるⅡ期工事の建設はロシアの原子力総合企業ロスアトム社が請け負っており、2014年にハンガリー政府は建設プロジェクトに関する政府間協定とEPC(設計・調達・建設)契約をロシア側と締結。総工費の約8割に相当する最大100億ユーロ(約1兆3,850億円)をロシア政府の低金利融資で賄う計画である。今年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した後、ハンガリー政府は建設プロジェクトの実施を大幅に加速すると表明しており、関係責任をすべて外務貿易省に移管。「5、6号機はハンガリーの国家安全保障と経済、および戦略的な国益に資する」と述べてその重要性を強調している。Ⅱ期工事の建設許可申請書は2020年6月末にパクシュⅡ開発会社が提出したもので、HAEAはこれを約2年かけて審査した。内容の複雑さから、審査期間中に同社が提出した文書は最終的に40万ページを超えたが、HAEAはそれらについて包括的かつ詳細な審査を行うとともに、コロナ禍の中で2021年にはオンラインで公開ヒアリングも開催。Ⅱ期工事の建設について寄せられた意見や質問は150件以上にのぼり、これらを踏まえた上でHAEAは「同発電所で建設される5、6号機は『原子力安全法』など、関係法の要件を満たす」と結論付けている。ロスアトム社は今回の建設許可発給について、「欧州連合(EU)加盟国で第3世代+(プラス)のVVERに建設許可が発給されたのは初めて」と指摘。動的と静的、2種類の安全系を備えた最新鋭設計VVER-1200の特長として、コンクリート製の二重格納容器や、設計基準外事象の発生時に放射性物質の漏洩を防ぐコア・キャッチャーが備わっている点を強調した。同社のA.リハチョフ総裁は、「申請書の準備ではハンガリーのパートナーとともに膨大な作業を実施したが、今回我が国のVVER-1200が試練を乗り越え、その安全性と信頼性が証明された」とコメント。Ⅱ期工事の2基によって、ハンガリーのエネルギー供給は今後100年近く保証され、欧州諸国はCO2の削減目標達成に近づくことができるとしている。なお、ハンガリーでは原子力発電所を建設する際、様々な許認可を取得する必要があり、Ⅱ期工事では建設許可のほかに、「サイト許可」や電力法に基づく「発電実施許可」、建設工事に必要な資機材用貯蔵建屋など「付属施設の建設許可」等がすでに発給されている。プロジェクト企業の「原子力発電会社(Atomerőmű Zrt)」はまた、8月26日付でHAEAから長納期品である原子炉容器の製造許可を取得している。(参照資料:国家原子力庁(HAEA)、パクシュⅡ開発会社、ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 Aug 2022

2424

スロバキア原子力安全局(ÚJD)は8月25日、スロバキア電力(SE)が建設中のモホフチェ原子力発電所3号機(ロシア型PWR=VVER、47.1万kW)に対し、運転認可を発給した。ÚJDの検査官があらゆるシステムや機器について、広範囲に実施した点検や試験、分析作業の結果、同炉が技術面や法制面の要件をすべてクリアし、試運転の実施準備が整っていることが確認された。ÚJDはこれと同時に、建屋の使用や放射性廃棄物と使用済燃料、および放射性物質の取り扱いに関する認可も発給しており、これらはÚJDが発表してから15日目に有効となる。そのため、SE社は有効となったその日に3号機に燃料集合体を装荷し、起動に向けた作業を進めていく。同炉の準備状況についてはまた、国際原子力機関(IAEA)が実施した「運転開始前安全評価レビュー(Pre-OSART)」や、世界原子力発電事業者協会(WANO)の専門家によって評価済みとなっている。SE社は1987年1月、同型設計の3、4号機を本格着工したものの、格納容器がないタイプの第2世代のVVERであったため、安全性の改良とそれにともなう資金の調達問題で、両炉の建設工事は1992年から約16年間中断した。2008年11月に工事が再開した際、主要機器はチェコのスコダ社が供給する一方、計装制御(I&C)系については仏アレバ社(当時)と独シーメンス社、タービン発電機のエンジニアリングやプロジェクト管理に関してはイタリア電力公社(ENEL)が担当することになった。2016年12月になって、SE社は3、4号機の運転認可と関係する許可の発給をÚJDに申請したが、申請書の不備やオーストリアの反原子力団体の抗議活動により、発給に時間がかかったようだ。3号機の燃料はすでに新燃料用の貯蔵庫で保管されており、モホフチェ発電所のM.ムラズ所長は「燃料の装荷後に同炉は起動段階に入り、18週間かけて出力を徐々に100%まで上げていく」と説明。フル出力で144時間にわたる試運転も含め、この段階で様々な起動試験を実施するほか、送電網への接続は定格出力の20%の段階で実施する方針である。SE社のB.ストリーチェク会長は、「新たな原子炉の起動は当社やスロバキアにとって非常に大きなニュースであり、エネルギーの供給危機にある現時点ではとりわけ、重要な節目になる」と評価した。SE社の発表によると、同社が昨年中に生産したエネルギーの98%は、主にモホフチェとボフニチェ2つの原子力発電所(合計で50万kWのVVER×4基)の貢献により無炭素だった。3号機が運転を開始すれば、年間260万トンのCO2排出が抑えられ、同国における総エネルギー需要の約13%をカバー。国外から電力を輸入し始めた2007年以来、同国は初めて電力を自給できるようになる(参照資料:ÚJD、スロバキア電力の発表資料(スロバキア語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

29 Aug 2022

2350

フィンランドのフェンノボイマ社は8月20日、ピュハヨキで進めていたハンヒキビ原子力発電所1号機(120万kW級ロシア型PWR=VVER)建設プロジェクトを今年5月に中止したことについて、工事を請け負っていたロシアの原子力総合企業ロスアトム社とその関係企業に約20億ユーロ(約2,700億円)の損害賠償を請求すると発表した。中止理由として、フェンノボイマ社はロシア側担当企業による作業の遅れと能力不足を指摘していた。この建設計画については、ロスアトム社がフェンノボイマ社株の34%を引き受けると約束したことから、フェンノボイマ社は2013年12月にロスアトム社の国際事業部門であるルスアトム・オーバーシーズ社と原子炉供給契約を締結。2015年6月に建設許可申請書を雇用経済省に提出し、2016年1月にピュハヨキのサイトで基礎掘削に着手した。ロスアトム社のフィンランド子会社で、同計画の総合建設請負業者であるRAOSプロジェクト社の説明では、複雑な原子力発電所の建設工事では安全性と品質の保持を最優先とするため、初期には確かに多少の遅れがあった。しかし、同社は2021年末、最新の合意済みスケジュールに沿って原子炉設計の予備的安全解析報告書と技術面の安全性評価結果をフェンノボイマ社に提出しており、フィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)への提出が遅れたのは、フェンノボイマ社側が独自に実施した安全性評価の遅れによるものだと指摘した。サイトでは建設許可の取得に先立ち、2020年6月から管理棟の建設工事も始まっていたが、今年2月のロシアによるウクライナへの軍事侵攻開始を受けて、フェンノボイマ社に一部出資しているヘルシンキ郡のバンター市は翌3月に建設プロジェクトからの撤退を表明。フィンランド南西部のトゥルク市も同じ時期、「ロスアトム社、あるいはその他のロシア企業が建設するハンヒキビ計画からは撤退する」と発表していた。フェンノボイマ社も5月2日、RAOSプロジェクト社による作業の大幅な遅れと同社のプロジェクト実施能力の不足を理由に、EPC(設計・調達・建設)契約を解除したと発表、ロスアトム社傘下の燃料製造企業TVEL社と結んでいた燃料供給契約も終了させたと表明した。これに続いて、同社は同月24日には建設許可の申請書を取り下げており、これらの変更にともなう従業員との協議を6月下旬まで実施。その結果、今年中に人員整理を行い、従業員は10名以下に削減することになった。これに加えて、フェンノボイマ社はすでにロシア側企業との仲裁に関する複数の手続き、およびその他の法的措置を開始している。同社によると、20日時点でロシア側からフェンノボイマ社への反訴はないものの、その可能性はあり得る。RAOSプロジェクト社は5月6日、「当社の自衛のため、プロジェクトの違法な中止にともなう賠償を請求せざるを得ない」と表明。8月23日付のロイター通信では、ロスアトム社が同日までに6件、総額30億ドルの賠償請求をフェンノボイマ社に起こしたと伝えられている。(参照資料:フェンノボイマ社(フィンランド語)、RAOSプロジェクト社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 Aug 2022

2755

米エネルギー省(DOE)の原子力局は8月23日、同省の「新型原子炉概念の開発支援計画(Advanced Reactor Concepts(ARC)」における補助金4,000万ドルのプロジェクトで、X-エナジー社がペブルベッド式高温ガス炉(HTGR)「Xe-100」(電気出力7.5万kW)の基本設計を完了したと発表した。同社はこのほか、「Xe-100」で使用するHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を用いた3重被覆層・燃料粒子(TRISO燃料)についても、初の燃料粒子をDOE傘下のオークリッジ国立研究所のパイロット製造施設で製造した。今後は同炉と商業規模のTRISO燃料製造施設について、許認可手続きに向けた協議を原子力規制委員会(NRC)と進めていく。熱電併給が可能な「Xe-100」は、海水脱塩や水素生産などの幅広い分野に適用できるため、X-エナジー社は「Xe-100」4基で構成される発電所の商業化を目指している。X-エナジー社がサザン・カンパニー・サービス社とともに、ARC計画の支援対象に選定されたのは2015年のこと(※DOEの公表は2016年1月)。DOEによると、同社は約6年にわたったこの計画で「Xe-100」技術の実証を前進させ、同炉やその他の次世代原子炉で使用されるHALEU燃料の、商業規模の製造施設建設に向けて道を開いた。DOE原子力局のA.カポニティ次官補代理(先進的原子炉担当)は「『Xe-100』はいよいよ、実際の建設段階に入る」と表明。「クリーンエネルギー社会に移行するなかで、米国経済の成長にも貢献する先進的原子炉の建設促進で、DOEは今後も原子力産業界を支援していく」と述べた。X-エナジー社は現在、昨年11月に成立した「超党派のインフラ投資法(BIL)」による資金援助を受けて、2028年までに「Xe-100」を稼働させることを計画。実証炉の建設サイト選定作業に加えて、同炉の全体的な許認可手続きの一部として、来年NRCに同炉の安全性関係の技術や知見について追加のトピカル・レポートを提出し、2023年末までには、建設許可をNRCに申請する方針である。 「Xe-100」を4基備えた最初の発電所建設については、西海岸最北に位置するワシントン州の2つの公益電気事業者が2021年4月、X-エナジー社と「3社間エネルギー・パートナーシップ」のための了解覚書を締結。米国で初となる第4世代の非軽水炉型SMRの建設を、ワシントン州で目指している。X-エナジー社はまた、今年4月に商業規模の「TRISO-X燃料製造施設(TF3)」を、テネシー州オークリッジの「ホライズンセンター産業パーク」内で建設すると発表、すでに建設許可申請書をNRCに提出済みである。TF3の操業開始は早ければ2025年に予定しており、「Xe-100」とその他の次世代原子炉に燃料を供給し、地元テネシー州に約400名分の新規雇用がもたらす。X-エナジー社の100%子会社で、TF3の建設と操業を担当するTRISO-X社のP.パッパノ社長は、「ARC計画によってDOE原子力局との協力関係がもたらされ、2020年10月にはDOEの『先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)』における支援企業にも選定された」と説明。この関連では、実証炉建設のための支援金8,000万ドルが2020会計年度から交付され、その一部は「TRISO」燃料の商業用製造施設の建設にも活用が可能。このような支援の下で、同社長は「Xe-100」の無炭素な電力を送電網に送り出し、様々な先進的原子炉が必要とするHALEU燃料のサプライチェーンを構築する考えを強調している。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Aug 2022

4825

米国のウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)は8月19日、同社製小型モジュール炉(SMR)に使用する3重被覆層・燃料粒子「TRISO」と「完全なセラミック・マイクロカプセル化(FCM)燃料」のパイロット製造(PFM)施設を、テネシー州のオークリッジでオープンしたと発表した。USNC社は現在、熱出力1.5万kW、電気出力0.5万kWという第4世代の小型高温ガス炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」を開発している。PFM施設が立地する「東部テネシー州テクノロジカル・パーク(ETTP)」の専門的な労働力を活用し、初のMMR用燃料を数キロ単位で製造する。この燃料が複数基のMMRを備えた「エネルギー・システム」で使用可能であるか、試験と性能認定を実施する計画で、成功裏に進めばこのエネルギー・システムを米国のみならず世界中の市場に投入していく。MMRについては、カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社とUSNC社の合弁事業体であるグローバル・ファースト・パワー(GFP)社がすでに2019年3月、カナダ原子力研究所(CNL)チョークリバー・サイトにおける初号機建設を念頭に、同国の原子力安全委員会(CNSC)に「サイト準備許可(LTPS)」を申請した。CNSCは同年7月から、カナダにおけるSMR開発手続きとしては初めて、この申請を審査中である。米国ではイリノイ大学が2021年7月、学内で将来的にMMRを建設するため、原子力規制委員会(NRC)に「意向表明書(LOI)」を提出している。燃料粒子「TRISO」は1960年代に米国と英国で開発されたもので、ウラン酸化物の核に黒鉛やセラミックスを3重に被覆、2000年代からはエネルギー省(DOE)と傘下の国立研究所が改良を重ねてきた。USNC社が特許を持つFCM燃料は次世代版の「TRISO」で、「TRISO」で使われる黒鉛マトリックスの代わりに炭化ケイ素(SiC)マトリックスを使用。USNC社の説明によると、これにより高い放射線や高温に対するFCM燃料の耐性は飛躍的に向上している。今回オープンしたPFM施設で、USNC社は「TRISO」燃料粒子の製造に使用するモジュールでFCM燃料も製造する。このプロセスを通じて、同社は将来的にこの製造モジュールでMMR用燃料を商業的に製造できることを実証する方針だ。同社はまた、PFM施設の燃料製造プロセスがDOEの研究開発に基づいて開発されたこと、同施設が民間資金だけで12か月かからずに設計・建設できた事実に言及。今回の施設によって、米国で初めて民間部門のTRISO燃料粒子とFCM燃料が製造されると指摘した。実際の燃料製造に先立つPFM施設のオープン記念式には、USNC社のF.ベネリCEOやテネシー州のR.マクナリー副知事、同州選出の議員複数名のほか、DOEのK.ハフ原子力担当次官補代行と原子力局のA.カポニティ(先進的原子炉担当)次官補代理、傘下のオークリッジ国立研究所(ORNL)のK.マッカーシー副所長、原子力エネルギー協会(NEI)のM.コースニック理事長らが出席した。USNC社のベネリCEOは、「PFM施設の完成により当社の燃料製造はまた一歩、商業化に近づいた」と発言。同社のK.テラニ上級副社長は、「オークリッジを建設地に選んだことで、建設スケジュールや予算等の点で特段の配慮や支援を得ることができた」と表明している。(参照資料:USNC社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Aug 2022

3406

米テキサス州にあるアビリーン・クリスチャン大学(ACU)の「原子力実験用試験研究所(NEXT Lab)」は8月15日、キャンパス内で溶融塩炉の研究炉「MSRR」(熱出力0.1万kW)を設計・建設するため、原子力規制委員会(NRC)に建設許可を申請した。エネルギーや医療用放射性同位体(RI)など、世界中で必要とされるソリューションの提供に向けて、MSRRは、同大および同大が率いる「大学研究協力連合(NEXTRA)」で原子力核科学や工学、化学を学ぶ学生に実践的な研究の機会をもたらす。溶融塩炉技術の発展を目的の一つとする有限責任会社「ナチュラ・リソーシズ社(Natura Resources, LLC)」が、NEXTRAにおける研究協力協定のスポンサーとして3,050万ドルを出資する予定で、NRCが年内にNEXT Labの申請書を正式受理した場合、NEXTRAは2025年までにACU内でMSRRを完成させる方針である。ACUはMSRRの建設申請について、「大学で先進的原子炉を建設するのは初の事例となるだけでなく、新規研究炉の建設申請としても約30年ぶりのこと」と指摘している。ACUは現在、キャンパス内で2023年7月の完成を目指して「科学エンジニアリング研究センター」を建設中。NEXTRAにはACUのほかに、ジョージア工科大学とテキサスA&M大学、およびテキサス大学のオースチン校が参加しており、これら4校が協力してMSRRを新しい「研究センター」内の遮蔽された一区画に建設する。ナチュラ・リソーシズ社が出資する3,050万ドルのうち、今後3年間に2,150万ドルがACUに提供されることになっており、ACUはこれにともない、先月、原子力機器やシステムの設計・製造を手掛けるテレダイン・ブラウン・エンジニアリング社と初期段階の設計作業に関する契約を締結した。ACUの発表によると、同校の物理工学部はロスアラモスやフェルミ、ブルックヘブン等の国立研究所と40年近い共同研究を実施している。NEXT LabのR.タウウェル所長によると、同研究所は2年前からMSRR建設についてNRCと事前の協議を始めており、今回建設許可を正式申請したことで同炉の許認可手続きは道のりの半ばまで来た。すでに建設中の「研究センター」の完成が来年夏に控えていることから、同所長はMSRRの建設許可と運転認可の取得という最終関門についても、ナチュラ・リソーシズ社やNEXTRAの支援を通じてクリアできるとの見通しを示している。NRC側では今後、NEXT Labの申請書に不備がないか徹底的に点検した後、問題が無ければ正式に受理。MSRRの建設に向けた審査スケジュールを策定した上で、技術審査を開始することになる。(参照資料:ACUの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 Aug 2022

2894

カナダのテレストリアル・エナジー社は8月11日、同社製小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)の建設と商業化を、アルバータ州をはじめとするカナダの西部地域で進めるため、同州の州営非営利企業「インベスト・アルバータ(Invest Alberta)社」と了解覚書を締結したと発表した。テレストリアル社の説明によると、第4世代の原子炉設計であるIMSRは熱出力40万kW、電気出力19万kW。また、同炉を組み込んだ発電所では、CO2を排出せずにコストの競争力もある高温熱を生み出せるため、天然資源の抽出や低炭素な水素やアンモニアの製造、その他のエネルギー多消費産業に適している。 こうしたことから、同社はIMSRであればアルバータ州内の石油や天然ガス、および石油化学製品部門など様々な産業の熱電併給ニーズに応えられると指摘。州内で小型モジュール炉(SMR)開発を推し進めている州政府とインベスト・アルバータ社、および産業界や学術機関などと連携し、カナダの西部全域で質の高い雇用の創出等に貢献する考えだ。カナダでは、2019年12月に東部のオンタリオ州とニューブランズウィック州、および中部のサスカチュワン州の3州が、地球温暖化とエネルギー需要への取り組みや、経済成長と技術革新を支援するクリーンエネルギー・オプションとしてSMR開発を進めることで合意。アルバータ州はこれら3州の協力覚書に2021年4月に参加。今年3月には4州がカナダ国内で多目的SMRの開発・建設を促進する共同戦略計画を策定した。インベスト・アルバータ社は価値の高い投資の誘致を目的とした企業で、今回の覚書ではテレストリアル社との協力により、連邦政府や州政府の政策、産業界からの要望に沿って、IMSRのように革新的なエネルギー技術の開発を州内で促進する。同州のS.サベッジ・エネルギー相はSMRについて、「当州のオイルサンド層開発プロジェクトから排出されるCO2の量を削減し、遠隔地域の産業利用にCO2を排出しないエネルギーを供給できる可能性が高い」と指摘。テレストリアル社のような民間企業が、同州内でSMR技術の開発を進める覚書に合意したことを歓迎した。テレストリアル社の計画ではIMSRの最初の商業用実証炉をカナダで建設し、その後、同社の米国法人(TEUSA社)を通じて北米をはじめとする世界市場でIMSRを幅広く売り込む方針。カナダ原子力安全委員会(CNSC)は2016年4月から、同国の規制要件に対するIMSRの適合性を「許認可申請前設計審査(ベンダー設計審査:VDR)」で審査しており、2018年12月から同審査は第2段階に移行している。(参照資料:テレストリアル・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 Aug 2022

2663

韓国の産業通商資源部(MOTIE)は8月11日、慶尚南道(県)の昌原市で地元企業を含む原子力産業界との懇談会を開催し、この席で韓国水力・原子力会社(KHNP)と斗山エナビリティ社(前「斗山重工業(株)」)、および複数の原子力資機材関係企業の3者が、原子力産業の活性化を目指して協力協定を締結したと発表した。3者がともに成長することで同業界の競争力を向上させ、共通目標であるCO2排出量の実質ゼロ化やエネルギー供給危機への対応、電力需給の安定化などを推し進めていくのが目的。これらに基づき、韓国原子力産業界は新たな建設プロジェクトの獲得や共同技術開発、人材交流、輸出の拡大等で緊密に協力していく。この懇談会は10日に開催されたもので、MOTIEのイ・チャンヤン長官は原子力関係の5分野で進めている政策プログラムの現状や今後の方向性として、①新たな建設プロジェクト、②資金調達、③研究開発、④「エネルギー産業複合特区」の設置、⑤原子力輸出を説明。特に新規プロジェクトの確保と資金調達問題の解決に向けて、政府が産業界を重点的に支援する用意があるとした。このため、MOTIEは年末までに新規プロジェクトで1,306億ウォン(約134億円)規模の緊急発注を見込んでいる。このうち862億ウォン(約88億円)についてはすでに発注済みで、残りについても10月までに確認するとしている。MOTIEはまた、7月に1,000億ウォン(約102億円)規模の政策資金ファンドと特別保証制度を新設して原子力関係企業への支援を開始。現在、約60社が提出した申請書を審査中である。MOTIEの発表によると、ユン・ソンニョル(尹錫悦)政権は前政権が白紙撤回した新ハヌル原子力発電所3、4号機(各PWR、140万kW)の建設計画を再開するため、先月から両炉の環境影響評価を開始している。2024年の着工を目指して手続きを進めており、機器製造では年内の発注を目指し、早期に主要機器の製造契約を促す考えである。政府はまた、MOTIEと科学技術情報通信部、KHNP社を中心に、年内にも6,700億ウォン(約686億円)規模の原子力関係の研究開発基金を立ち上げる。このほか、中小企業のみを対象とした215億ウォン(約22億円)の研究開発基金でも、今月から申請を受け付けている。MOTIEはまた、斗山エナビリティ社を始め昌原市には多くの原子力関係企業が集中していることから、同市が原子力産業地域として成長できるよう「エネルギー産業複合特区」に指定し、研究開発支援や税金控除、地方投資補助などの支援提供を検討中。同市を擁する慶尚南道(県)側も現在、指定の申請準備を進めており、MOTIEは申請書が提出され次第、迅速に指定審査を実施する。また、この指定にともない、公益電気事業者や原子力関係企業が新たな受注機会を得られるよう、MOTIEは約1兆ウォン(約1,025億円)の資機材発注の提供を計画している。このほか、MOTIEは原子力発電所や関係資機材の輸出を最大限に促進する官民協力のための管制塔として、「原子力発電所輸出戦略推進委員会」の活動を来週から本格的に開始する。これには、関係する政府機関と韓国電力および同社の子会社であるKHNP社、金融機関、民間企業がすべて参加するとしている。(参照資料:産業通商資源部(MOTIE)の発表資料①(英語)、②(韓国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 Aug 2022

2182

米国のJ.バイデン大統領は8月16日、原子力に対する税制優遇措置等を含めた気候変動対策や、高齢者の医療費負担軽減などを盛り込んだ「インフレ抑制法案(H.R.5376)(IRA of 2022)」に署名、これにより同法案は正式に成立した。インフレ抑制法案の審議では議会上院が7日付けで可決したのに続き、下院も12日に220対207の賛成多数で可決していた。総額で約4,370億ドルの歳出をともなうインフレ抑制法では、約3,690億ドルが「エネルギーの供給保証と気候変動対策への投資」に充てられており、CO2を排出しない原子力については、2024年以降に発電/販売される電力量に新たな税制優遇措置を適用。多数の先進的原子炉設計で利用が見込まれているHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))については、その入手が一層簡便になるよう努力するとともに、エネルギー省(DOE)傘下の国立研究所におけるインフラ整備に一層の予算措置を講じることになった。NEIのコースニック理事長 ©NEI米原子力エネルギー協会(NEI)のM.コースニック理事長は、大統領の署名に先立つ12日に声明文を発表。そのなかで、「米国でクリーンエネルギー経済への移行を促進する重要法案であり、この移行にともなう原子力の重要性を示す明確なメッセージになった」と指摘した。同理事長によると、インフレ抑制法では既存の大型炉や今後建設される先進的原子炉、およびHALEU燃料や水素製造に対する投資と税額控除が明記されており、原子力発電は安定した電力供給の基盤を形成する電源として、その他のクリーンエネルギーと平等の扱いを受けることになる。同理事長の認識では、クリーンエネルギーへの需要が高まるなか、電気事業者やその他の関係企業が脱炭素化の目標達成に新たな原子炉が有効である点に注目。クリーンエネルギーへの投資条項を含んだインフレ抑制法が成立したことで、投資家は既存の原子炉のみならず、新たに建設される原子炉に対しても投資がし易くなる。各国で同様の傾向にあり、気候変動関係の目標達成のみならず、確実なエネルギー供給に向けて新たな原子炉の建設が検討されている。同理事長としては、今後も議会の政策立案者と協力して働く考えであり、原子力が「公正で安価なエネルギーへの移行」を進める原動力であり続けられるよう保証していきたいとしている。また、DOEのJ.グランホルム長官も12日付けで声明を公表しており、同法によって米国は2030年までにCO2排出量を半減させる規模とペースで、クリーンエネルギー源を建設できると指摘。「バイデン大統領は超党派のインフラ投資法や、半導体の国内生産を支援するCHIPS法を可決・成立させたのに続き、今回のインフレ抑制法で米国がクリーンエネルギーの世界市場をリードしていけるよう導いた」と述べた。当然のことながら、これを実現するには同法の条項を効果的に実行する必要があり、グランホルム長官は「米国民がクリーンエネルギー経済への移行を成し遂げて国家のエネルギー供給を強化し、さらなるアクションに向けた推進力を構築できることを確信している」と強調した。(参照資料:米国議会、DOE、NEIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Aug 2022

5179

米ミシガン州に本社を置く素材関連企業のダウ(Dow)社は8月9日、メキシコ湾沿いの同社施設の一つでX-エナジー社製の小型高温ガス炉(HTGR)「Xe-100」を建設するため、基本合意書を交わしたと発表した。ダウ社はプラスチックや人工化合物のシリコーン、産業用中間代謝産物といった素材製品分野で世界31か国の104地点に製造工場を持ち、2050年までに同社が排出するCO2の実質ゼロ化を目指している。そのため、同社の施設で2030年頃までに「Xe-100」を完成させ、同炉が生み出す無炭素で安価な電力と熱を自社の系列施設に供給する計画。この建設協力の一環としてダウ社は同日、X-エナジー社の少数株主となる方針も明らかにしている。両社の発表によると、第4世代の原子炉設計となる「Xe-100」は過去数十年にわたる研究開発と原子力発電所の運転経験に基づいて開発され、1モジュールあたりの電気出力は8万kW。これを4モジュール備えた発電設備では、クリーンで安全性の高いベースロード用電力を32万kW分供給できる。また、1モジュールあたりの熱出力は20万kWで、高温高圧の蒸気を産業用に提供することが可能である。米エネルギー省(DOE)は先進的な小型モジュール炉(SMR)設計を、「クリーンで安全、かつ安価な原子力オプションを開発する」上で非常に重要と認識しており、2020年10月には、原子力産業界が実施する先進的原子炉設計の実証を支援するため、X-エナジー社を「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」における初回支援金交付対象の1つに選定した。その後の今年4月、ワシントン州の2つの公益電気事業者が、州内での「Xe-100」初号機建設に向けて同社と了解覚書を締結した。また、6月にはメリーランド州のエネルギー管理局が、州内の石炭火力発電設備のリプレースとして、同設計の経済的実行可能性や社会的便益の評価等を開始している。ダウ社のJ.フィッタリング会長兼CEOは、SMRについて「当社がCO2排出量を実質ゼロ化する際の重要ツールであり、低炭素な方法で顧客に製品を提供できるという能力を示すもの」と評価。X-エナジー社の「Xe-100」は、その中でも最も進んだ次世代技術と指摘した上で、「これを建設することは、当社がCO2を排出しない製造方法で業界をリードする重要な機会になる」と強調している。(参照資料:ダウ社、X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Aug 2022

3704

フィンランドのティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は8月8日、オルキルオト原子力発電所で今年3月から試運転段階に入っている3号機(OL3)(欧州加圧水型炉=EPR、172万kW)でタービン系統の修理作業が完了、出力60%レベルで試運転を再開すると発表した。OL3の建設工事を担当する仏アレバ社と独シーメンス社の企業連合は、OL3のタービンで今年5月に蒸気再加熱器の蒸気誘導プレートから異物の剥離が認められたとし、翌6月にTVOに対し同炉で点検・修理を実施すると連絡。この作業が7月末までと見通されたことから、営業運転の開始は今年の9月から同12月に延期されている。TVOの今回の発表によると、OL3は実質的に約85万kWの発電が可能で、これは同発電所で稼働中の1、2号機(各BWR、92万kW)とほぼ同程度。この出力レベルであれば、OL3は試運転期間中にでもフィンランドの総電力需要の約10%をカバーできる。ただし、TVOは系統単独運転試験などを実施する際は、OL3を送電網から解列する方針である。 同企業連合が提示した試験スケジュールでは、今月中旬以降にOL3で出力80%レベルの試運転を開始し、定格出力での最初の試験は9月に行う。TVOの想定では、12月以降の営業運転開始後OL3は国内総電力需要の約14%を賄う見通しで、これにより、フィンランドは電力輸入量をこれまでの半分以下に削減することができるという。世界初のEPRを採用したOL3の建設プロジェクトは2005年8月にスタートし、当初の運転開始は2009年に予定されていた。しかし、技術的な課題を含む様々なトラブルが発生したため、スケジュールは大幅に遅延、建設コストもターンキー契約による固定価格の約30億ユーロ(約4,100億円)が倍以上に拡大した。OL3は2021年12月に初めて臨界条件を達成した後、今年3月に欧州初のEPRとして送電を開始している。(参照資料:TVOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Aug 2022

2453

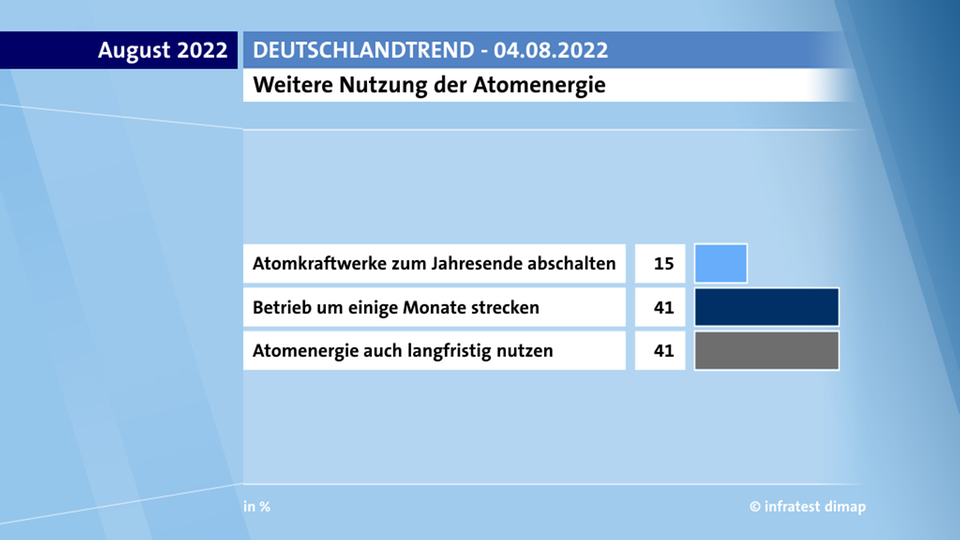

ドイツの公共放送ARDの委託で調査機関のドイチュラントトレンド(DeutschlandTrend)が実施した世論調査によると、ドイツ国民の大多数が「年末以降も国内に残る原子炉3基の運転継続を明確に支持」していることが明らかになった。ドイツでは2011年3月の福島第一原子力発電所事故を受けて、当時の連立政権が商業炉17基のうち8基を同年8月に直ちに閉鎖したほか、他の9基も2022年末までにすべて閉鎖することで合意。このうち6基はすでに閉鎖され現在残っているのは、イザール原子力発電所2号機(PWR、148.5万kW)とエムスラント原子力発電所(PWR、140.6万kW)、およびネッカー原子力発電所2号機(PWR、140万kW)の3基のみである。今年2月にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、ドイツでは「ノルドストリーム1」を経由するロシアからの天然ガス供給が一時停止。再開後も、供給量は同パイプラインの輸送能力をはるかに下回っている。エネルギー価格が上昇するのにともない、ドイツ国内ではこれら3基の原子炉の処遇に関する議論が白熱していることから、ドイチュラントトレンドでは今月1日から3日にかけて、電話とインターネットを使って1,313人にインタビュー。原子力のほかに連邦政府に対する意識についても調査を行った。4日に明らかにされた調査結果によると、「脱原子力政策どおりにこれら3基を年末までに永久閉鎖すべきだ」と回答したのは15%に過ぎず、41%は最近のエネルギー情勢から「3基の運転期間を数か月間延長すること」を支持。同じく41%が「3基を長期的に活用することは有益だ」と回答しており、これらを合計した82%が3基の運転継続に賛成する結果になった。同機関はまた、原子力に根本的に反対している「緑の党」の支持者に対しても同様の質問を提示。その結果、「年末までに閉鎖すべき」と回答した人が31%に留まる一方、その倍の61%が「運転期間の延長」を支持していた。ただし、「長期的に活用すべきだ」と答えた人の割合は7%に留まっている。同調査によると、ドイツ国民は近年の状況を考慮し、その他のエネルギー対策も受け入れており、回答者全体の81%が「もっと迅速に風力発電が拡大されるよう、政策を推し進めるのは正しい」と表明。61%は「石炭火力の利用拡大に賛成」したほか、同じく61%が「自動車の運転速度を一時的に制限すべき」と回答した。その一方で、環境汚染の可能性が指摘される水圧破砕法によるシェールガスの採掘には批判的な意見が多く、回答者の56%が水圧破砕法に反対。賛成は27%に留まった。このほか、連邦政府がロシアからのエネルギー輸入を抜本的に断ち切る方向に向かっていることについて、大多数の71%が「正しい目標だ」と答えた。「間違っている」とした人は24%だったが、この点について同機関は州ごとに異なる傾向が出ていると分析。「正しい」との回答者は、西部に位置する州では76%だったが、東部の州では54%だったとしている。なお、主要メディアの報道によると、ドイツのO.ショルツ首相が今月3日、ミュールハイムにあるシーメンス社の工場を視察。記者会見では「エネルギー供給保証の観点から、国内に残る3基の原子炉は発電に適している」と表明し、「これらの運転を継続することは理に適っているかもしれない」と述べたと伝えられている。ただし、現時点で連邦政府は電力供給保証に関するストレステストを実施中であるため、完了までこの件について政府が判断を下すことはないと見られている。(参照資料:ドイチュラントトレンドの発表資料(ドイツ語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Aug 2022

3084

米ホルテック・インターナショナル社のインド現地法人は8月3日、インドで稼働するロシア製原子炉向け「燃料ラック」を、インド原子力発電公社(NPCIL)から受注した。クダンクラム原子力発電所で発生する使用済燃料や破損燃料を、サイト外で貯蔵する際に使用される。NPCILはインドで稼働する民生用原子力発電所をすべて保有・運転しており、インド南端タミルナドゥ州の東海岸にあるクダンクラム発電所では、同国で唯一の大型軽水炉である1、2号機(各100万kWのロシア型PWR=VVER-1000)をそれぞれ2014年と2017年から運転中。ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は、引き続き現地で3~6号機(各VVWE-1000)も建設中だが、エネルギー関係の総合ソリューション企業であるホルテック社が今回受注した燃料ラックは1、2号機用として使われる。ホルテック社のインド子会社はすでに今年2月、クダンクラム1、2号機の使用済燃料を発電所外貯蔵施設まで輸送するための同社製キャスク「HI-STAR 149」を2台、NPCILから受注した。このキャスクでは、同社がウクライナの原子力発電所に納入した3台のキャスク「HI-STAR 190」と同様、VVER燃料の輸送と貯蔵に必要な機器の設計や安全解析が施されており、優れた放射線遮へい性能や放熱性能、臨界制御性能などを有している。今回の燃料ラックでは、同社が開発した中性子吸収材「メタミック(Metamic)」を使用する。ホルテック社の説明によると、同材および同じく独占使用権があるハニカム構造技術を採用することで、地震時にラックの動的レスポンスを最小化。想定されるすべての事故事象の下で、最大の臨界制御裕度を維持することが可能である。同社はまた、インドのN.モディ首相が2014年に提唱した外国資本の投資呼び込み政策「メイク・イン・インディア」に従って、米オハイオ州の製造部門が供給したメタミック板をインドに持ち込み、ラックを製造する方針。インド西海岸のグジャラート州ダヘジに同社のアジア子会社の製造プラントがあることから、同社はそこで、NPCILが現地で承認済みの機器サプライヤーと協力してラックを組み立てる。その際、インド西部のマハラシュトラ州プネーにある同社のエンジニアリング・設計センターが、顧客であるNPCILとの調整など、製造プロジェクトの運営にあたるとしている。(参照資料:ホルテック社の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Aug 2022

2536

米原子力規制委員会(NRC)は8月3日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で建設中の3号機について、サザン社の子会社で同炉の運転会社となる予定のサザン・ニュークリア・オペレーティング社に対し燃料の装荷と運転の開始を許可した。3号機は、NRCが1990年代に制定した新しい新規原子炉の許認可プロセスである「10CFRパート52」((建設認可と運転認可に分かれたこれまでの許認可プロセス「10CFRパート50」に対し、パート52ではこれら2つを一本化。事前サイト許可(ESP)と設計認証(DC)、および建設・運転一括認可(COL)の取得を事業者に義務付けることで、設計標準化の推進や(原子炉を建設した後に運転認可が下りない等)許認可手続きにおける不確実性の低減を狙っている。))の下で建設された最初の原子炉。サザン社のもう一つの子会社で、3号機および同じく建設中の4号機(各PWR、110万kWのウェスチングハウス社製AP1000)を45.7%所有するジョージア・パワー社は、今後数週間かけて3号機への燃料装荷と起動試験に向けた最終的な準備作業を進め、その後数か月かけて起動試験を実施する。同試験では一次系や蒸気供給系が設計通りの温度や圧力を得られるかなど、総合的な運転機能を実証する。同炉を冷温停止状態から臨界条件を達成できる状態に変えた後に送電網へ接続し、出力を100%まで徐々に上昇させる試験を行う方針である。今年2月時点のスケジュールでは、同炉の運転開始は2023年の第1四半期末に予定されている。サザン社の今回の発表によると、同炉では安全性と品質に関する398項目の厳しいチェックが行われ、サザン・ニュークリア社のチームは、建設・運転一括認可(COL)に明記された「(運転開始前の)検査、試験、解析と受け入れに関する基準(ITAACs)」を同炉がすべて満たしているとの文書を取りまとめてNRCに提出した。NRCは同文書およびその他の提出物を徹底的に審査した上で、「同炉がこのCOLとNRCの規制に従って建設され、運転も行われる見通し」であることを確認。今回正式な連絡書簡にこの確認事項書「103(g)」を含めて、サザン・ニュークリア社に送付している。NRC原子炉規制局のA.ベイル局長は、「ボーグル3号機が適切に建設されたこと、また運転段階に移行しても周辺住民の健康や安全性に害を及ぼさないことが確認された」と表明。同発電所に常駐するNRCの検査官が、今後も3号機で行われる燃料の装荷と起動試験への移行を厳正に監視する予定であると述べた。NRCはまた、同炉の安全確保に引き続き重点的に取り組む考えで、次世代の新しい原子炉を認可していくなかでこの方針を堅持するとしている。ジョージア・パワー社のC.ウォマック社長兼CEOは、NRCの確認事項書「103(g)」について、「3、4号機の建設に際し、当社が最新の厳しい安全基準や品質基準を順守していることが示された」と指摘。これら2基はジョージア州の重要かつ長期にわたる投資案件であり、運転を開始すれば60年~80年にわたって信頼性の高いクリーンな無炭素エネルギーを州民にもたらすと強調している。(参照資料:NRC、サザン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Aug 2022

2495

現在英国で運転中のすべての商業炉を保有・運転しているEDFエナジー社は8月1日、イングランド南西部サマセット州のヒンクリーポイントB(HPB)原子力発電所1号機(改良型ガス冷却炉=AGR、65.5万kW)を永久閉鎖した。HPBではすでに今年7月、1号機よりも先に運転開始した2号機(AGR、65.5万kW)が閉鎖されており、無炭素な電力を46年以上にわたり発電してきた同発電所は今回、その主要業務を終了。今後は数週間から数か月の間に燃料の抜き取り準備を行い、3~4年かけて抜き取りの実作業とセラフィールドにある貯蔵施設への移送を実施する。その後発電所は原子力廃止措置機構(NDA)に引き渡される。ヒンクリーポイントでは、A発電所として出力約30万kWの黒鉛減速ガス冷却炉(GCR)が2基、1965年から2000年にかけて稼働した。B発電所では1976年2月に2号機が送電開始した後、同年10月に1号機が送電を開始しており、両機による閉鎖までの総発電量は3,110億kWhにのぼる。EDFエナジー社によると、この電力量は英国の全世帯が必要とする需要量の約3年分に相当するほか、同発電所が立地する南西部においては33年分に相当する。B発電所はまた、1億700万トンのCO2排出を抑制したことになり、これを76.89ポンド(約1万2,500円)/トンの炭素排出量価格で換算した場合の価値は83億ポンド、車両からの排出量に換算すると5,100万台分に相当する。同発電所だけで約500名の従業員と約250名の契約業者を雇用しており、地元サマセット州に対する経済貢献は年間約4,000万ポンド(約65億1,200万円)だったと同社は強調している。隣接するヒンクリーポイントC(HPC)原子力発電所では、170万kW級のフラマトム社製・欧州加圧水型炉(EPR)を2基建設する計画で、2018年12月に1号機が本格着工。EDFエナジー社が同計画の最終投資判断を下した2016年9月当時、1号機の送電開始は2025年末に予定されていたが、新型コロナウィルスによる感染の世界的拡大等により、現在は2027年6月に再設定されている。(参照資料:EDFエナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

04 Aug 2022

2801

米原子力規制委員会(NRC)は7月29日、「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の設計認証(DC)審査で、NPMを米国内で建設可能な標準設計の1つに認証するための最終規則を発行すると発表した。同規則が連邦官報に公表された日から30日後に、NPMのDCが有効になる。NPMは、ニュースケール・パワー社が開発した電気出力5万kWの小型モジュール炉(SMR)。同社は2016年12月末日、NPMのDC審査をNRCに申請した。同審査の技術審査と最終安全評価報告書(FSER)の発行が2020年8月までに完了し、NRCスタッフはNPMを「技術要件を満たす」と判断、2020年9月に「標準設計承認(SDA)」を発給した。今回、同設計で最終認証規則の制定が完了したことから、NRCは同設計がNRCの定めた安全要件をすべて満たしたことになると説明。SMR初のDCが発給されることになった。今後、米国内でNPMの建設と運転に向けた一括認可(COL)が申請された場合、DC規則で解決済みの課題に取り組む必要がなくなり、発電所の建設が提案されているサイトに特有の安全性や環境影響について残りの課題のみに対処することになる。NPMは1つの発電所に最大12基を接続可能なPWRタイプのSMRで、運転システムや安全系には重力や自然循環などを活用、すべてのモジュールが地下プール内に収められる設計である。NRCはこれまでに、GEニュークリア・エナジー社の「ABWR」、ウェスチングハウス社の「システム80+」と「AP600」、および「AP1000」、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社の「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」、韓国電力と韓国水力・原子力会社(KHNP)の「APR1400(改良型加圧水型炉)」に対し、DCを発給済みである。「NPM」の初号機については、ユタ州公営共同事業体(UAMPS)が1モジュールの出力が7.7万kWのNPMを6基備えた設備「VOYGR-6」をアイダホ国立研究所内で建設する計画を進めており、最初のモジュールは2029年の運転開始を目指している。ニュースケール社側もこれに加えて、出力7.7万kWのNPM「ニュースケールUS460」についてNRCからSDAを取得するため、今年の第4四半期に申請書の提出を予定している。米国内ではこのほか、ウィスコンシン州のデーリィランド電力協同組合が今年2月、供給区内でニュースケール社製SMRの建設可能性を探るため、ニュースケール社と覚書を締結した。米国外では、カナダやチェコ、ウクライナ、カザフスタン、ブルガリアなどの企業が国内でのNPM建設を検討しており、それぞれが実行可能性調査等の実施でニュースケール社と了解覚書を締結。ポーランドでは、鉱業大手のKGHMポーランド銅採掘会社が今年2月、「VOYGR」設備をポーランド国内で建設するため、ニュースケール社と先行作業契約を交わした。また、ルーマニアでは今年5月、同国南部のドイチェシュティにおける「VOYGR-6」建設に向けて、国営原子力発電会社とニュースケール社、および建設サイトのオーナーが了解覚書を結んでいる。(参照資料:NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Aug 2022

3491

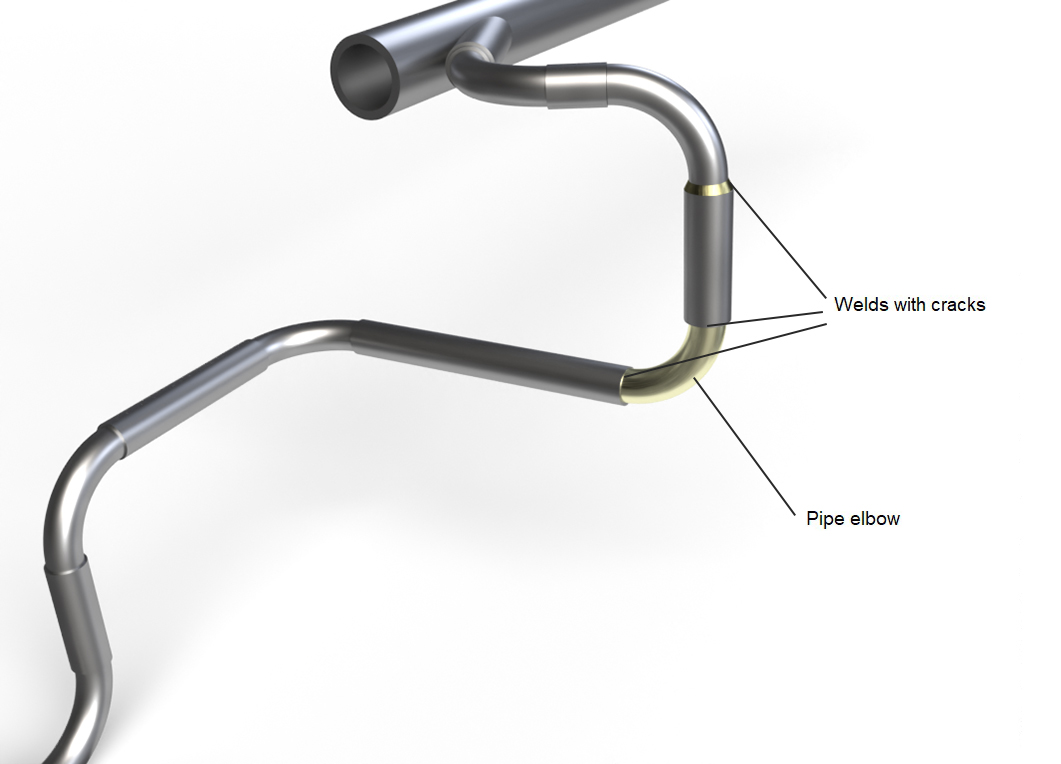

フランスの原子力安全規制当局(ASN)は7月29日、国内の一部の原子炉で一次冷却系の溶接部に応力腐食割れ(SCC)を確認した件について、フランス電力(EDF)が提案した対応戦略は適切であるとの評価を公表した。 ASNはこれまでの知見から、130万kW級の「P4シリーズ」8基((パリュエル(4基)、サンタルバン・サンモーリス(2基)、フラマンビル(2基)))、および90万kW級の原子炉34基ではSCC現象が発生する可能性は低い、あるいは非常に低いと見ている。EDFは2025年までに保有・運転する56基の原子炉すべてについて同様の点検を行う予定だが、150万kW級の「N4」シリーズ4基((シボー(2基)、ショー(2基)))、および130万kW級の「P’4」シリーズ12基((ベルビル(2基)、カットノン(4基)、ゴルフェッシュ(2基)、ノジャン・シュール・セーヌ(2基)、パンリー(2基)))については、SCCが最も発生し易いと思われる部分を優先的に点検する。その際は、最新の超音波探傷試験装置を使用する方針だ。事の発端は、EDFが昨年末に「N4シリーズ」のシボー原子力発電所1号機で実施した10年に一度の大掛かりな安全審査。その際、同炉の一次系を予防措置的に点検したところ、安全注入系(SIS)配管の溶接部付近でSCCが認められた。そのため同じく「N4」シリーズのシボー2号機、およびショーB1、B2号機でも同様の点検を行った結果、シボー2号機とショーB2号機で同様の現象が見られた。EDFはまた、「P’4」シリーズのパンリー1号機でも、10年毎の安全審査で予防措置的点検を行い、同炉のSIS部分でSCCを確認している。EDFはシボー1号機でSCCを認めた後、現象の発生個所の特定と分析のため、12の原子炉を停止させるなど大掛かりな調査などを行った。ASNの発表によると、EDF傘下の研究所では8基の原子炉溶接部の採取試料で約70件の評価作業を実施しており、その分析結果がEDFの今回の対応戦略作成に大きな役割を果たしている。EDFはSCCが最も発生しやすい個所として、「N4」シリーズの4基については、冷却系の低温側冷却材が流れる部分のSIS、および残留熱除去系の取水ライン、「P’4」シリーズの12基については同じく、低温側冷却材部分のSISを挙げている。 (参照資料:ASN、EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Aug 2022

4739

ポーランドのレグニツァ経済特別区運営会社(Legnica Special Economic Zone SA=LSSE)は7月28日、エネルギーの効率化サービスを提供しているDBエナジー社とともに、米ラスト・エナジー社が開発した小型モジュール炉(SMR)を同国南西部のレグニツァ地区内で10基建設することを目指し、3社で基本合意書を交わした。LSSE社は、ポーランドの地方経済活性化のために定められた経済特別区関係の複数の法規に基づき、有利な条件の下で同区内での事業を許された投資家のための運営企業。3社による今回の合意では、LSSE社と同区内のテナントがSMRの発電電力を、少なくとも24年にわたり購入する契約の締結意思が含まれている。ラスト・エナジー社のSMRは実証済みのPWR技術を用いたモジュール式の設計で、電気出力は2万kW。これを10基建設することで総設備容量は20万kWになり、ベースロード用電源としての活用が可能になる。LSSE社はこのプロジェクトを通じて、無炭素な電力を同区内で安全かつ安定的に供給する技術に、投資が確実に行われるとしている。LSSE社の発表によると、専門家の予測として、今後数年間でエネルギー価格の高騰から火力発電所の稼働率が低下する。こうしたことから、ポーランドでは原子力への投資意欲が高まっており、3社は今回の合意に向けた活動を今年6月に開始、SMRを産業利用するための準備作業で議定書も締結済みである。今回の合意についてLSSE社のP.ボゼック社長は、「エネルギーの供給量不足という世界的な課題については様々な議論がなされているが、レグニツァ地区内の工場ではSMRという新たな解決策によって、無炭素なエネルギーを安全かつ安定的に得られる可能性がある」と指摘。「当社はCO2を排出しないエネルギーの確保に向けてさらに一歩進むだけでなく、エネルギー供給保証の強化に向けて前進している」と強調した。ラスト・エナジー社ポーランド支部のD.ジャムロズ社長はポーランドについて、「当社のSMRが建設される最初の国の一つになる」と表明。LSSE社からSMR建設への合意と長期の電力購入契約を締結する意思が示されたことを受け、今後は立地点の特定作業を始めたいと述べた。ポーランド西部のブロツワフを拠点とするDBエナジー社は、「エネルギーの効率化で当社が提供するサービスとラスト・エナジー社のSMRを組み合わせることで、顧客である同区内の起業家には、CO2排出量を実質ゼロ化する包括的なサービスを提供できる」と強調している。ラスト・エナジー社製のSMRに関しては、ポーランド政府所有の電力会社であるエネア(Enea)・グループが今年6月、国内での建設を目指した基本合意書を同社と締結。この合意では、SMRの設計・建設から、資金調達、設置とメンテナンス、燃料供給と廃棄物の回収、廃止措置に至るまで、ラスト・エナジー社がエネア・グループに協力することになる。(参照資料:LSSE社、ラスト・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Aug 2022

3351