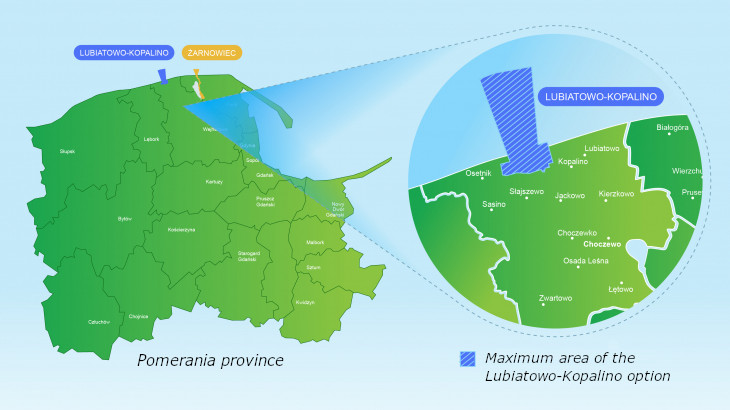

ポーランド初の原子力発電所建設計画を進めているPEJ(=Polskie Elektrownie Jądrowe)社は3月30日、この発電所(合計出力375万kW)が建設される同国北部ポモージェ県内での環境影響評価(EIA)報告書を、29日付で環境保護総局(GDOS)に提出したと発表した。これと同時に、PEJ社は同県近隣のロシアとの国境付近におけるEIA実施に向けた文書も提出。これにより、建設計画では「環境条件に関する意思決定」の発給に向けた許認可手続きが再開されるとしている。ポーランドでは1980年代に40万kW級のロシア型PWR(VVER)をポモージェ県内のジャルノビエツ地区で建設する計画が進展したが、ウクライナのチョルノービリ原子力発電所事故の発生を受けて、同計画は1990年代に頓挫した。政府はその後、エネルギー源の多様化と温室効果ガスの排出量削減を図るには原子力の導入が不可欠と判断、2009年に改めて原子力開発ロードマップを策定している。ポーランド政府がさらに2021年2月に決定した「2040年までのエネルギー政策」によると、同国では2043年までに複数のサイトで最大6基の原子炉(600万~900万kW)を稼働させるとしており、初号機については2033年までに運転を開始させる方針。採用設計としては、確証済みの技術を採用した安全な第3世代+(プラス)の大型PWRを検討中である。PEJ社は、国営エネルギー・グループ(PGE)が原子力発電所の建設・運営のために2010年1月に設立した事業会社で、2021年6月に社名を当初のPGE EJ1社から改名。同年12月には、同社はポーランド初の原子力発電所建設に適した地点として、バルト海に面したポモージェ県内のルビアトボ-コパリノ地区を選定していた。今回の環境影響評価の一環として、PEJ社は同県内ホチェボの地方自治体内に位置するルビアトボ-コパリノ地区のほか、クロコバとグニエビノの両自治体が管轄するジャルノビエツ地区の2地点で、原子力発電所の建設と運転が及ぼす影響等を分析。両地区はともに、2014年時点ですでに建設候補地区として名前が挙がっており、PEJ社は今回、原子力発電所の海水冷却や冷却塔の使用等の技術的サブ・オプションの比較などを含む分析を行った。同社のEIA最終報告書は、GDOSが2016年に定めた要項に沿って、これらの候補地区や技術面のサブ・オプションを評価しているほか、発電所に付随するインフラも検討対象にしている。作成にあたっては、米国とポーランドが2020年10月に締結した政府間協力協定に基づき、米国の環境事業会社であるジェイコブス社が技術アドバイザーを務めた。なおPEJ社によると、同報告書の内容は環境保全や住民参加に関係する法律が定めた原則に則り、いずれ開示されるとしている。(参照資料:PEJ社(ポーランド語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Apr 2022

3327

チェコの国営電力(CEZ)は3月31日、国内で建設を検討している小型モジュール炉(SMR)初号機の立地点として、南ボヘミア州にあるテメリン原子力発電所(100万kW級のロシア型PWR=VVER×2基)敷地内の一区画を確保したと発表した。同社はSMR建設の実行可能性を調査するため、数年前に米国のニュースケール・パワー社やGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社などと協力覚書を締結。今回の決定については、米エネルギー省(DOE)の原子力通商ミッションが3月28日の週にプラハを訪問した際、CEZ社が両社の代表団と会談して伝えた。同社はまた、南ボヘミア州政府、同様にSMRで協力中の米ホルテック・インターナショナル社に対しても同日、この件を連絡したとしている。CEZ社はこれらのほかに、SMRデベロッパーの英ロールス・ロイス社、フランス電力(EdF)、韓国水力・原子力会社(KHNP)とも、個別に協力覚書を締結済みである。CEZ社自身もまた、傘下の国立原子力研究機関(UJV Rez)を通じてSMR開発を進めており、モジュール式の先進的ガス冷却高速炉「HeFASTo」の概念や、溶融塩で冷却する小型のモジュール式高温原子炉「Energy Well」の概念については、研究開発が新たな段階に進展したとしている。チェコ政府は2015年5月の「国家エネルギー戦略」のなかで、当時約30%だった原子力発電シェアを2040年には60%まで引き上げる必要があると明記した。同戦略のフォロー計画として翌月に閣議決定した「原子力発電に関する国家アクション計画(NAP)」では、化石燃料の発電シェアを徐々に削減するのにともない、既存のドコバニとテメリンの両原子力発電所で1基ずつ、可能であれば2基ずつ増設するための準備が必要だとしていた。ドコバニ発電所では特に、既存の全4基(51万kWのVVER×4基)が2035年から2037年の間に運転を終了する予定であるため、チェコ政府は優先的に原子炉を増設する方針。CEZ社は3月中旬、Ⅱ期工事の5、6号機(各120万kW級PWR)建設に向け、最初の1基のサプライヤーについて競争入札を開始している。テメリン発電所でも一時期、増設計画が進められていたが、投資金の回収問題により2014年にこの計画は頓挫。チェコのA.バビシュ首相は2019年11月、チェコでは差し当たりドコバニ発電所の増設を優先するものの、テメリン発電所の増設計画についてもいずれ協議を再開することになると強調している。CEZ社によると、安定した岩盤上に立地するテメリン発電所では、運転員が2000年代初頭から安全運転で豊富に経験を蓄積するなど、SMRの立地では大きな利点がある。複数のデベロッパーや地元自治体が関与するSMRのパイロット計画立地点として同発電所が選定されたのも、そのような理由によるとしている。テメリン発電所サイトでSMR用に一区画を確保したことに関し、CEZ社は将来、標準的な大型原子炉を2基増設する計画に影響が及ぶことはないと指摘。CEZ社のD.ベネシュCEOも、「ドコバニ発電所で5号機を増設するための入札では、これに加えてテメリンで2基増設することも強制力を持たない入札オプションの一つになっている」と説明した。(参照資料:CEZ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

04 Apr 2022

3617

カナダのオンタリオ州、ニューブランズウィック(NB)州、サスカチュワン州、およびアルバータ州の4州は3月28日、小型モジュール炉(SMR)を開発・建設していくための共同戦略計画を策定したと発表した。この戦略計画では、各州の経済成長や人口増加に対し、安全で信頼性の高い無炭素なエネルギーをSMRがどのように提供していくかを集中的に取り上げており、将来カナダのSMR技術や専門的知見を世界中に輸出していくための新たな機会を模索。これらの州ですでに進展中の3つの方向性にSMRの建設を進めていくとしており、2026年までにチョークリバーで小型の高温ガス炉を完成させる計画や、2028年までにダーリントン原子力発電所敷地内で送電網への接続が可能なSMRを完成させる計画などを明記している。同戦略計画の元になっているのは、オンタリオ州とNB州、およびサスカチュワン州の3州が、2019年12月に締結したカナダ国内での多目的SMR開発・建設するための協力覚書に基づき、それぞれの州営電力に委託して実施した「SMR開発の実行可能性調査(FS)」の結果である。アルバータ州が2021年4月にこの覚書に加わった際、同時に公表されたFS調査の結果報告書によると、「出力30万kW以下のSMRはカナダのエネルギー需要を満たすのに貢献するだけでなく、温室効果ガスの排出量を削減。そのクリーンエネルギー技術と地球温暖化との取り組みで、カナダを世界のリーダーに押し上げることが期待される」と結論付けていた。今回の戦略計画で4州が進める5つの優先対策は以下の通りである。送電網に接続可能なSMRとそうでないものの両方について、3つの方向性で複数のSMR技術の開発・建設を推進し、カナダを世界的なSMR輸出国に位置付ける。SMR用に適切な規制枠組みが構築されるよう促し、SMR周辺住民の健康と安全、環境を防護しつつ合理的な建設コストと工期を実現する。新しいSMR技術の開発に対し、財政面や政策面でカナダ連邦政府の支援を取り付け、カナダ全土でその経済的利益を得るとともにCO2の削減目標達成の一助とする。SMR計画に先住民コミュニティを含むカナダの一般市民が参加可能となるよう、機会を創出する。SMRから出る廃棄物の盤石な管理計画の策定で、連邦政府や原子力発電所の運転会社と協力する。最初の優先方策で示された3つの方向性について、戦略計画はオンタリオ州のダーリントン原子力発電所内で、2028年までに送電網に接続可能な出力30万kWのSMRを1基建設すると表明。後続のSMRを複数サスカチュワン州内で建設するとしており、このうち最初の1基の運転開始時期を2034年に設定している。ダーリントンでの建設計画については、オンタリオ州営電力(OPG)会社が2021年12月、候補の3設計の中から米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のBWR型SMR「BWRX-300」(電気出力30万kW)を選定した。2つ目の方向性としては、第4世代のSMRを2種類、NB州のポイントルプロー原子力発電所敷地内で建設する。米ARCクリーン・エナジー社製のナトリウム冷却・プール型高速中性子炉のSMR「ARC-100」(電気出力10万kW)を、2029年までに本格的に運転開始するほか、英国のモルテックス・エナジー社が開発した「燃料ピン型溶融塩炉(Stable Salt Reactor-Wasteburner: SSR-W)」(電気出力30万kW)については、2030年代初頭までに商業規模の実証炉を建設する計画である。3つ目では、米ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)製の第4世代の小型高温ガス炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」(電気出力0.5万kW)を、USNC社とOPG社の合弁事業体であるグローバル・ファースト・パワー社が、2026年までにカナダ原子力研究所(CNL)のチョークリバー・サイトで完成させる。これにより、基幹送電網に接続できない遠隔地域への電力供給や、鉱山での採掘活動におけるSMRの実行可能性を実証するとしている。今回の戦略計画について、オンタリオ州政府は「我々のSMR開発を世界中が注目しており、SMR技術の研究開発の世界的センターとしてのわが州の名声はますます高まっていく」と指摘した。また、「SMRは信頼性の高い廉価なクリーンエネルギーを生み出せるため、新たな雇用の創出に貢献するほか、クリーンエネルギーにおけるカナダの優位性を一層促進、オンタリオ州では州の全域で雇用を生み出す新たな投資が確保される」と強調している。(参照資料:オンタリオ州、ニューブランズウィック州、サスカチュワン州、アルバータ州の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 Mar 2022

4188

フィンランド中西部のピュハヨキでは、フェンノボイマ社がハンヒキビ原子力発電所1号機建設計画(120万kWのロシア型PWR)を進めているが、これに一部出資しているヘルシンキ郡のバンター市は3月28日、市議会でプロジェクトからの撤退を決めたと発表した。同プロジェクトでは2013年、フェンノボイマ社に対し34%の出資を約束したロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が建設工事を受注。残りの66%は、国内の電力多消費企業約60社で構成されるボイマ・オサケイティエ・グループが出資している。バンター市は傘下のエネルギー企業「バンター・エネルギア社」を通じて、ボイマ・オサケイティエ・グループに約5%出資中だが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻にともない保有株式を売却する判断を下したもの。この決定に基づき、同市はバンター・エネルギア社の同プロジェクトからの撤退を早急に促す。また、2015年からプロジェクトの建設許可申請書を審査しているフィンランド政府に対しては、一刻も早くこの問題を解決するよう要請し、公的資金が同プロジェクトで不適切に使われるのを防ぎたいとしている。なお、フィンランドの南西部に位置するトゥルク市も、同プロジェクトからの撤退を検討している模様。同市は傘下に保有するトゥルク・エネルギア社を通じて、ボイマ・オサケイティエ・グループに約4%出資している。今回のバンター市の発表によると、「軍事侵攻に端を発した国際情勢はますます緊迫化しており、プロジェクトの実施は不透明になった。バンター・エネルギア社は、プロジェクトが頓挫した場合の財政面や法制面のリスクを最小限にするため、あらゆる手段を講じるべきである。また、ロシアと国境を接するフィンランドの安全保障、およびフィンランド政府の声明や、政府と欧州連合によるロシアへの制裁表明などを照らし合わせると、同プロジェクトで建設許可を取得するのは最早、不可能と思われる。」このような状況から、撤退判断を下すに至ったと説明している。バンター・エネルギア社はすでに、同プロジェクトに3,960万ユーロ(約53億7,000万円)を投資しており、計画している総投資額は最大で9,000万ユーロ(約122億円)にのぼる見通しである。同社がプロジェクトから一方的に撤退するには、保有するボイマ・オサケイティエ・グループ株を売却するしか方法はないが、現時点では売却先が見つからないとバンター市は指摘。これに代わる方法としては、フェンノボイマ社の株主が全会一致でプロジェクトの中止を決めることのほか、フィンランド政府や国際的な規制、あるいは制裁等に基づく中止決定などが考えられるとしている。一方のフェンノボイマ社は3月15日、ウクライナ情勢に関して声明文を発表していた。同社はその中で、「国際社会がロシアに科した一連の制裁措置に原子力部門は含まれないと考えていたが、最近決まった制裁事項はハンヒキビ計画にも影響を及ぼすと思われる」とした。その上で、「当社は社内の従業員も含めたプロジェクト関係者と様々な契約や誓約を交わしており、制裁措置や法的拘束力のある決定によってこの枠組が変わらない限り、当社の職務や法的義務も変わらない」と明言。当面の間は、関係するすべてのステークホルダーと緊密に連絡を取りながら、状況の推移を注意深く見守っていくと述べた。また、「ウクライナの状況は誠に悲しむべきものであり、軍事侵攻を受けた人々の中には当社の従業員と親しい人も多くいるが、現時点ではこれ以上コメントすることはできない」としている。(参照資料:バンター市(フィンランド語)、フェンノボイマ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

30 Mar 2022

3125

中国核工業集団公司(CNNC)は3月25日、国内で2基目の「華龍一号」実証炉プロジェクトとして、福建省の福清原子力発電所6号機(PWR、115万kW)が約3か月間の試運転を終え、営業運転を認可されたと発表した。「華龍一号」は中国が全面的に知的財産権を保有する第3世代炉設計で、CNNCと中国広核集団有限公司(CGN)が双方の第3世代炉設計を一本化して開発した。安全系には静的と動的2つのシステムを組み合わせているほか、格納容器は二重構造。国際的に最も厳しい安全基準をクリアしており、設計耐用期間は60年間である。CNNCは2015年5月と12月、CNNC版「華龍一号」の実証炉プロジェクトとして福清5、6号機を相次いで本格着工した。5号機はすでに2021年1月、世界で初の「華龍一号」として営業運転を開始。6号機は2021年11月に燃料を装荷、翌12月に初めて臨界条件を達成した後、2022年1月に国内送電網に接続されていた。福清6号機で営業運転の準備が整ったことについて、CNNCは「5号機と併せて、わが国の原子力技術が世界のトップレベルに達したことを意味しており、中国が原子力大国から原子力強国に飛躍する重要な節目になった」と表明。また、習近平国家主席が原子力産業界に対し提唱している「三新一高」(科学技術の新しい成果や新興技術を応用し、新たな開発コンセプトの産業モデルを高品質で構築する)の精神を、CNNCが国内の関係企業とともに着実に実行中であるとした。CNNCはまた、「安全で革新的な技術を原子力関係で開発し、中国が目指す2つの目標、すなわちCO2排出量のピークアウトと実質ゼロ化に導きたい」としている。CNNCによると、福清5、6号機の発電量は年間で合計約200億kWhに達する見通し。これは標準炭624万トンで発電した電力量に匹敵するため、CO2換算で約1,632万トンの排出を抑えることができ、中国は電源ミックスの大幅な合理化を図り、低炭素なグリーン電源の開発を一層促進していく。これら以外の「華龍一号」としては、CNNCがパキスタンで建設したカラチ2号機が、国外では初めて昨年5月に営業運転を開始した。同3号機も今年2月に臨界条件を達成しており、年内の運転開始が見込まれている。CNNCはまた、福建省の漳州1、2号機と海南省の昌江3、4号機にも「華龍一号」を採用。漳州1、2号機はそれぞれ2019年10月と2020年9月から、昌江3、4号機はそれぞれ2021年3月末と12月末から建設工事が始まっている。一方、CGNも2015年から2016年にかけて、CGN版「華龍一号」の実証プロジェクトとして江西省の防城港3、4号機を本格着工しており、3号機は今年中に完成すると見られている。CGNはまた、広東省の太平嶺1、2号機にも同設計を採用、それぞれ2019年12月と2020年10月から建設中である。さらに2020年12月からは、浙江省の地元電力企業や建設企業、投資企業らが出資する三澳1号機についても、同設計による建設工事を開始している。このほか英国では、CGNが一部出資するブラッドウェルB原子力発電所建設計画に同設計を採用すると決まっている。同設計の英国版「UK HPR1000」について、2017年1月から包括的設計審査(GDA)を進めていた原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)は今年2月、それぞれ「設計承認確認書(DAC)」と「設計承認声明書(SoDAC)」を同設計に発給している。(参照資料:CNNCの発表資料(英語版と中国語版)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

29 Mar 2022

3597

アラブ首長国連邦(UAE)で原子力導入プロジェクトを主導する首長国原子力会社(ENEC)は3月24日、アブダビ首長国で建設中のバラカ原子力発電所(韓国製の140万kW級PWR「APR1400」×4基)で2号機が営業運転を開始したと発表した。同発電所の1号機はアラブ諸国初の商業炉として2021年4月に営業運転を開始した。 2号機は同年8月に起動し、翌9月には国内送電網に初めて接続されるなど、同炉で約7か月間に及んだ試運転が完了したもの。ENECはこれにより、UAEでCO2を排出しない発電設備が140万kW追加され、合計280万kWになったと表明した。また、同発電所でUAEが目指す「総電力需要の25%供給」に向けて、道のりの半ばまで到達したと評価している。ENECによると、バラカ発電所は首長国内の電力部門の速やかな脱炭素化を促し、UAEが2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化する際も大きく貢献。「一日24時間、年中無休で無炭素な電力」を供給可能な原子力によって、経済成長に不可欠な国産電力の持続的な供給が保証されると強調している。同発電所では後続の3、4号機の建設工事も順調に進展しており、昨年11月に実質的な作業がすべて完了した3号機では起動に向けた準備作業が行われている。4号機の作業も最終段階に入ったことから、2012年に1号機の建設工事が始まって以降、発電所全体の建設進捗率は96%以上に到達した。2023年までに4基すべてが完成し、総電力需要の25%が賄われた場合、排出が抑制されるCO2の総量は年間2,240万トンになると見られており、これは乗用車480万台分の排出量に相当するとENECは指摘した。同発電所はまた、立地点があるアブダビ首長国で2025年までにクリーン電力の85%以上を発電する見通し。これにより同首長国では、この10年間の半ばまでにCO2排出量の約50%削減することが可能になるとしている。同発電所がベースロード用に発電するクリーン電力の売買に関しては、首長国水電力公社(EWEC)が2016年、全量を今後60年にわたり購入する契約(PPA)をバラカ・ワン社と締結した。バラカ・ワン社はENECの子会社で、建設プロジェクトの財務・商業活動を担当している。また、アブダビ首長国で送電インフラを保有・維持している送電送水会社(TRANSCO)も引き続きEWECに協力、UAE全土への安全かつ持続的な送電を保証する方針である。 ENECのM.I.アルハマディCEOは、「バラカ原子力発電所はUAEの持続可能な発電設備であり、1号機で営業運転開始後、1年たたない内に2号機の営業運転を開始できたことは、UAEに巨大プロジェクトの実施能力が備わっていることを証明した」と強調。「UAEは世界で最も厳しい安全基準を満たせるような」知識基盤を構築しただけでなく、実証済みの技術である原子力で電源ミックスの多様化を検討中の国々に対しては、導入を成功に導くケース・スタディをもたらした」と表明している。(参照資料:ENECの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 Mar 2022

3225

昨年9月に英国で設立された先進的原子力技術の開発企業、ニュークレオ(Newcleo)社は3月16日、第4世代の原子力システムである(小型の)鉛冷却高速炉(LFR)の開発に向け、イタリア経済開発省の新技術・エネルギー・持続可能経済開発局(ENEA)と協力する枠組み協定を締結したと発表した。イタリアでは1990年までにすべての商業炉が閉鎖されているが、ENEAは液体鉛の分野で世界レベルのノウハウを蓄積。欧州原子力共同体(ユーラトム)が進めているLFR開発プロジェクトでは、同国のアンサルド社とともに主導的役割を担っている。このため、ニュークレオ社はENEAとの協力を通じて、今後7年以内に原子燃料や放射性物質を使わない電気加熱式のLFRプロトタイプ装置を、原子力推進の国で建設する。ニュークレオ社とENEAの共同研究では、LFRの熱力学的性能や機器の性能を研究するだけでなく、加速器駆動核変換システム(ADS)の設計研究も進め、現存する放射性廃棄物の大幅な削減を目指す。最終的に同社は、革新的技術を用いた安全で信頼性の高い小規模のモジュール式・先進的原子力システム(AMR)を(商業炉の運転が行われていない)イタリア以外の国で完成させ、国際市場に売り出す方針。これにより同市場では、第2世代や第3世代の原子炉設計が徐々に第4世代炉に切り替わっていくとしている。開発に際してニュークレオ社は、ENEAが保有するブラジモネ研究センターのインフラや技術力を活用。安全性分析や試験等を行うが、今回の協力協定の一環として新たな研究設備も同センターに設置する。そのために同社が投資する金額は10年間で5,000万ユーロ(約67億円)を上回る見通しで、新たに25~30名のエンジニア・チームも雇用する。同チームは今後約10年にわたり、ブラジモネ研究センターで働くことになる。ニュークレオ社のS.ブオノCEOは、ENEAとの協力について「当社には地球の今後のエネルギー・バランスを保つという重要な使命があり、そのための意欲的なスケジュールも設定した」とコメント。「ENEAの研究者との協力やブラジモネ研究センターへの投資を通じて、プロジェクトを実現するだけでなく、イタリアにおける研究開発の進歩にも貢献したい」と抱負を述べた。ENEAのG.ディアルーチェ局長も、LFRで安全かつ長期的な発電を行うという目標の達成に向け、ともに協力していく考えを表明。両者が研究活動を実施するブラジモネ研究センターの立地地域では、核融合技術の開発や放射性医薬品の製造など、その他の戦略的プロジェクトも行われている点を強調した。(参照資料:ニュークレオ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Mar 2022

3579

英国原子力産業協会(NIA)の3月17日付けの発表によると、英国議会における超党派議員連盟(APPG)の原子力推進派(原子力APPG)が同日、「英国がエネルギーの供給保証を強化するには、大小様々な規模の原子炉で2035年までに少なくとも1,500万kWの設備が新たに必要」と政府に訴える声明文を発表した。折しも、英国のB.ジョンソン首相は3月15日付けのThe Daily Telegraph紙で、「今こそ新たに原子力で大きな賭けに出るべきだ」との原稿を寄稿。労働党政権時代の歴史的な過ちを正し、ベースロード用電源として天候に左右されない原子力発電を大幅に拡大、ロシアのプーチン大統領の脅迫に翻弄されることのない盤石なエネルギー供給保証を英国内で確立すべきたと述べていた。英国政府は近々、ジョンソン首相のこのような方針を盛り込んだ国家エネルギー供給保証戦略を公表する予定である。このため原子力APPGは、同戦略に原子力を含めるという政府の方針を全面的にサポートしていくと表明。英国が天然ガスの輸入依存を断ち切り、国内の原子力再生に向けて必要とする5つのステップは以下の通りだと説明している。・「原子力発電開発に意欲的であれ」:政府の原子力開発ロードマップに、2035年までに新たに1,500万kW、2050年までに少なくとも3,000万kWの原子力発電設備を開発するとの目標を明記する。これにより、英国が先進的原子炉や大小様々な規模の原子炉を複数建設していく覚悟であることを明確に示す。・「原子力に投資する権利を獲得する」:4月の復活祭(イースター)までに、環境上の持続可能性を備えたグリーン事業への投資対象(英国タクソノミー)に原子力を含め、英国財務省が2021年6月に公表した「グリーン事業に対する資金調達の枠組み」の中で原子力を有資格の事業とする。・「原子力発電所の新設プロジェクトを加速する」:EDFエナジー社のサイズウェルC原子力発電所建設計画について、1年以内に最終投資判断が下されるよう促すほか、ウェールズ北部のウィルファ地点で大型炉の建設を提案している米ベクテル社とウェスチングハウス社のJVに対し、今日にも開発前段階の財政支援を与える。また、現政権期間中に小型モジュール炉(SMR)を10基発注するほか、その他の様々な規模の原子炉開発プロジェクトを前進させる。・「開発事業者に建設候補地へのアクセスを許可する」:使われていない原子力サイトの管理者である原子力廃止措置機構(NDA)に権限を与えて、これらのサイトを有望な開発事業者に貸与できるようにする。また、建設の可能性がある用地を保有する民間企業に対しては、原子力発電所開発に使用しなければならないことを明確に示す。・「開発プロジェクトの実施を支援する」:開発プロジェクトの実施に必要な「開発合意書(DCO)」の取得プロセスを簡素化するほか、基準に沿った形で開発事業者が時間を節約し、複数の計画立案や許認可取得手続きを同時に進められるようにする。関係するすべての規制機関にCO2排出量の実質ゼロ化を義務付けるとともに、「今後の原子力開発を可能にするための基金」に追加の資金を投入、入札の実施基準やプロセスについては詳細を公表する。今回の声明文について、原子力APPGのI.リデル=グレインジャー議長は、「最も重要視しているのは不安定な輸入燃料からどのようにして英国民の生活を守るかということだ」と表明。同議長によると、政府はCO2排出量の実質ゼロ化に必要な、信頼性の高い国産電力を原子力が提供できることに気付いている。その上で、「我々原子力APPGが今回提示した5つのステップは、英国が緊急に必要としている国家的重要インフラの獲得を可能にする」と強調している。ジョンソン首相の円卓会議©UK Governmentなお、英国のジョンソン首相はその後の3月21日、首相官邸に英国原子力産業界の首脳を招いて円卓会議を開催している。英国の原子力発電開発を加速する方法や、国内のエネルギー供給保証の改善方法について協議したもので、首相からは「クリーンで安全なエネルギー源である原子力が、英国の将来のエネルギー供給システムの中で主要部分を占める」という明確なビジョンを提示。原子力産業界の代表者からは、それぞれが国内外の専門的知見に投資して開発中の大型炉やSMRなど、様々な原子力技術やプロジェクトを紹介している。(参照資料:NIA、英国政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Mar 2022

3585

ベルギーでは2025年までに国内で稼働する商業炉7基の全廃が予定されていたが、同国のA.デクロー首相は3月18日、7基のうち最も新しいドール4号機とチアンジュ3号機(各100万kW級PWR)の運転期間を10年延長する判断を連邦政府が下したと発表した。これにより、同国では約200万kWの原子力発電設備が2035年まで維持されることになり、連邦政府は今後、2基の運転期間延長に向けた措置を講じる方針である。具体的には、この延長が明記された予備的な法案を3月末までに閣僚会議に提出し承認を取得。その後は、2011年11月末に公布された国王令の修正案を作成するとしている。同首相は、「地政学的に不穏な状況が続くなか、これら2基の運転継続および再生可能エネルギーへのシフトを加速することで、ベルギーは化石燃料発電から脱却していく」と強調。これにともない、洋上風力や太陽光による発電、水素製造、および持続可能な輸送等への投資を追加する考えを明らかにした。ベルギーではチェルノブイリ原子力発電所の事故後、緑の党を含む連立政権が2003年に脱原子力法を制定。既存の7基の運転期間を40年に制限するなどして、2025年までに脱原子力を達成すると決定した。しかし、総発電量の約5割を供給するこれら7基の代替電源が確保できず、連邦政府と事業者のENGIEエレクトラベル社は福島第一原子力発電所事故が発生した後の2015年11月、運転開始後40年目を迎えた商業炉の運転期間を2025年まで延長するための条件で合意。最新の安全基準を遵守するための大規模な改修作業を開始した。その後、同国では2020年10月に7政党による連立政権が誕生し、2021年12月の協議により7政党は「2025年までに7基すべてを閉鎖する」ことで原則合意。その際、ドール4号機とチアンジュ3号機については、エネルギー供給を保証できない場合に限り2025年以降も運転継続する可能性が残されていた。今年1月にベルギー連邦原子力規制局(FANC)は、これら2基について「機器類を最新化すれば運転期間の延長が可能」との分析報告書を発表している。ただしそのためには、連邦政府が今年の第1四半期中にこれら2基の運転長期化を明確に決定し、すべての関係者が実施に向けた包括的アプローチをとる必要があると指摘。送電会社のエリア・グループも今月半ば、連邦政府に2025年以降のエネルギー供給保証に関する報告書を提出した模様で、これらの報告書に基づいて、今回「運転期間の長期化計画(プランB)」の実施判断が下されたと見られている。ただし、デクロー首相は今後も、必要な設備容量を必要な期限までに確保する「容量補填メカニズム(CRM)」の早期導入に向けて、エネルギー相とともに検討を進めていく。ドール4号機とチアンジュ3号機の運転期間延長がCRMに及ぼす影響については、欧州委員会(EC)やENGIEエレクトラベル社との協議を継続すると表明した。同首相はまた、CO2排出量実質ゼロ化のために投入する11億ユーロ(約1,500億円)のうち、年間2,500万ユーロ(約33億4,000万円)を今後4年間、小型モジュール炉(SMR)に関するベルギー原子力研究センター(SCK-CEN)との協力に投資する考えを明らかにしている。(参照資料:ベルギー首相府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Mar 2022

3152

カナダ政府は3月17日、米ウェスチングハウス(WH)社が開発している次世代のマイクロ原子炉「eVinci」(電気出力は最大0.5万kW)をカナダ国内で将来的に建設するため、2,720万カナダドル(約26億円)を同社のカナダ支社に投資すると発表した。この資金は、イノベーション・科学・研究開発省(ISED)の「戦略的技術革新基金(SIF)」から拠出される予定。同基金からはすでに2020年10月、テレストリアル・エナジー社の「小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)」開発を加速するため、2,000万カナダドル(約19億円)を投資することが決まっている。発表によると、カナダは原子力発電とその安全性確保で世界のリーダー的立場を自負しており、国内には小型モジュール炉(SMR)技術を安全かつ責任ある形で開発できる世界的に有望な市場も存在する。そのため同国は、WH社が約5,700万加ドル(約54億円)かけて進めているeVinci開発プロジェクトを支援し、SMR技術の「いつでも利用可能で運搬も容易な低炭素エネルギー源」としての能力を活用するほか、カナダ経済への多大な貢献を期待。同国が目標とする「2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化」達成の一助になると説明している。カナダ政府はまた、eVinciプロジェクトへの投資を通じて、カナダ国内の技術革新を促進していく方針である。具体的には、ディーゼル発電に依存しているコミュニティのクリーンエネルギーへの移行を促すほか、エネルギー部門で高給の常勤雇用200名分以上を創出・維持する。eVinciプロジェクトはさらに、カナダの将来的な経済成長と技術革新を支える主要要素として、高度な技術力を持った労働力の育成や新たな基礎技術研究を促進していくと指摘。政府がカナダを世界の技術革新の中心地とするため、2017年予算で発表した「技術革新と技能計画」をも後押しするとした。eVinciプロジェクトはこのほか、カナダのSMR技術開発、およびその長期的なビジョンを示した2020年の「SMRアクション計画」を支援するとカナダ政府は指摘している。WH社の説明では、「eVinci」の設計寿命は40年間。10年以上燃料交換なしで運転することが可能である。主に送電網の届かない遠隔地や島しょ地域におけるクリーンな熱電併給を想定した設計であり、分散型発電を必要とする鉱山や産業サイト、データセンター、大学、舶用推進、水素製造、海水脱塩等に利用できる。また、負荷追従運転にも対応するなど、柔軟性の高い運転が可能な「eVinci」は主要なエネルギー源として活用するほかに、再生可能エネルギーなどその他の電源と組み合わせれば、恒久的なインフラ設備の建設費用を抑えられるため、カナダのエネルギーコスト削減にも役立つ。ISEDのF.-P.シャンパーニュ大臣は、「脱炭素化に取り組みながらカナダ政府はコロナ後の経済再興を進めているところであり、地球温暖化の防止策をしっかり講じた有望な将来基盤が形作られつつある」とコメント。「この投資は地球温暖化の防止で重要な役割を果たすだけでなく、カナダのエネルギー部門で確実に雇用を確保することにもつながる」と強調している。(参照資料:カナダ政府、WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 Mar 2022

3516

チェコの国営電力(CEZ社)は3月17日、同国南東部で保有するドコバニ原子力発電所(51万kWのロシア型PWR=VVER×4基)でⅡ期工事の5、6号機(各120万kW級PWR)を建設するため、100%子会社のドコバニⅡ原子力発電会社(EDUⅡ)が最初の1基について、サプライヤーの競争入札を開始したと発表した。産業貿易省が同日に入札の実施と、同計画への参加に関心を表明していた米ウェスチングハウス(WH)社とフランス電力(EDF)、および韓国水力・原子力会社(KHNP)の入札招聘を正式に承認したもの。これら3社のほかに、ロシア国営のロスアトム社と中国の中国広核集団有限公司(CGN)も参加を希望していたが、産業貿易省は事前の資格審査の実施に先立ち、これら2社を除外すると決定。残りの3社について、安全・セキュリティ面の評価を実施していた。今回の入札で、3社は今年の11月末までに最初の入札文書をEDUⅡに提出するほか、2023年末頃までに最終明細の入札文書を提出する。CEZ社はこれらの評価報告書をとりまとめて政府に提示するとしており、2024年には選定企業と契約を締結する方針である。この頃には、完成した原子炉からの発電電力について、チェコ政府がEDUⅡと購入契約を締結する見通し。EDUⅡは2029年にも5号機の建設工事を開始し、2036年の試運転開始を目指す。チェコ政府は2015年5月の「国家エネルギー戦略」のなかで、当時約30%だった原子力発電シェアを2040年には60%まで引き上げる必要があると明記した。同戦略のフォロー計画として翌月に閣議決定した「原子力発電に関する国家アクション計画(NAP)」では、化石燃料の発電シェアを徐々に削減するのにともない、既存のドコバニとテメリンの両原子力発電所で1基ずつ、可能であれば2基ずつ増設するための準備が必要としていた。このため、EDUⅡが建設プロジェクトの実施準備を進めているもので、2019年9月に環境省が増設計画の包括的環境影響評価(EIA)に好意的な評価を下した後、EDUⅡは2020年3月にⅡ期工事の立地許可を原子力安全庁(SUJB)に申請した。5、6号機は既存の4基の隣接区域に建設されることになっており、将来的にこれら4基の出力を代替する予定。SUJBは翌2021年3月に、Ⅱ期工事の立地許可を発給している。チェコ政府はこの計画について、2020年5月に1基あたり約60億ユーロ(約7,900億円)と言われる総工費の7割までを低金利で融資すると発表。CEZ社によると、この融資は今年1月に発効した「低炭素法」の下、優遇資金援助の形で実施される。今回の入札開始についてCEZ社のD.ベネシュCEOは、「建設プロジェクトを予算の範囲内でスケジュール通りに進めるのが最優先なので、提供される原子炉の品質や契約上の利益の両面で最良の企業と契約を締結したい」と表明。契約締結後は、外国企業とのプロジェクトで生じがちな課題を最小限に食い止めるため、必要な書類の準備を慎重に進めていくと述べた。また、入札の重要ポイントについて産業貿易省のT.エーラス副大臣は、「予算やスケジュールに合わせた作業の保証だけでなく、準備段階や建設段階の作業、および技術移転等にチェコの産業界がどれだけ関われるかも重要になる」と指摘。これらのことを通じて、チェコの原子力部門は発電所を独自に建設・運転するためのノウハウを身に着けるとしている。(参照資料:CEZ社、チェコ産業貿易省(チェコ語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 Mar 2022

4078

スウェーデンのプロジェクト開発企業であるシャーンフル・ネキスト(Kärnfull Next)社は3月14日、同国内で複数の小型モジュール炉(SMR)を可能な限り迅速に建設するため、米国のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社と了解覚書を締結したと発表した。同社は今後、機器設備のサプライヤーや投資家との協議を集中的に行うほか、GEH社製SMR「BWRX-300」を建設する可能性があるスウェーデン国内の地点で、準備作業を進めていく。計画の初期費用については、クリーンエネルギーへの投資実績があるコアスプリング・インベスト(Corespring Invest)社から調達済みであることを明らかにしている。同社は環境保全技術のスタートアップ企業(*新しいビジネスモデルや製品でイノベーションを起こそうとしている企業)であるシャーンフル・フューチャー( Kärnfull Future)社の100%子会社であり、シャーンフル・グループの中には、100%原子力の電力を調達して販売するシャーンフル・エネルギー(Kärnfull Energi)社が含まれている。シャーンフル・ネキスト社は今回、「CO2を排出しないエネルギーへの需要が近年高まっているが、当社にはこれに応える技術や知識基盤、資金調達手段も備わっている」と説明。これらを通じてSMRの建設計画を進め、スウェーデンの原子力発電の再構築に貢献したいとしている。CO2を排出しない信頼性の高いエネルギー源としてSMRを選択した理由について、同社は従来の大型炉と比べて柔軟性の高い運転が可能であることを挙げた。また、SMRが生み出すエネルギーは、電力のみならず水素やアンモニア、合成燃料の供給など、様々な利用が可能である。GEH社製のSMR設計を選択したことに関しても同社は同じ理由を挙げており、スウェーデン国内でSMRに関心を持つ数社との協力はすでに始まっていると指摘。ただし、このように新しい原子炉技術を現実に建設するには、現行法制を見直しする必要がある点にも言及している。シャーンフル・ネキスト社の創設者の一人J.アールバーグ氏は、今回の覚書締結について「常に新しい分野を開拓している当社にとって、今回の展開はごく自然なステップだ」と説明。今回の契約は、シャーンフル・エネルギー社が提供している原子力100%の電力供給のニーズを満たす上でも有効だと述べた。同氏はまた、「最先端の原子力技術を用いたエネルギー供給で積極的な役割を担うことは、当社にとっても心を踊らせる機会だ」と表明。注意深く選択したパートナー企業と信頼性の高いサプライチェーンを築き、コスト面の効果が高い無炭素なエネルギーをタイムリーに供給していきたいと述べた。GEH社の「BWRX-300」は、電気出力30万kWのBWR型SMR。2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)炉、「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」がベースとなっている。GEH社のJ.ボール上級副社長は、スウェーデンで稼働する全6基の商業炉のうち4基までがBWRであるほか、すでに閉鎖した商業規模の原子炉6基のうち5基までがBWRであることから、「スウェーデンにはBWRの運転で豊かな経験があるし、産業界や投資家がクリーンエネルギーへの移行加速で協力するなか、スウェーデンに当社の「BWRX-300」を提供できることをうれしく思う」とコメントしている。(参照資料:シャーンフル・ネキスト社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Mar 2022

4565

エネルギー省(DOE)のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)は3月10日、次世代の先進的原子炉から出る放射性廃棄物の発生量削減や処分の促進を目指した11件のプロジェクトに対し、合計3,600万ドルを交付すると発表した。これらのプロジェクトは、米国で最も信頼性の高いクリーンエネルギー源の1つである原子力発電を今後一層開発・活用していくことや、廃棄物の処分促進を目的としたもの。小型のナトリウム冷却高速炉「Natrium」を開発中のテラパワー社やGE社などの民間企業、大学、研究機関等が提案中、あるいは実施しているプロジェクトである。DOEによると、原子力は米国における総発電量の約20%、無炭素電力では約50%を賄う国内最大のクリーンエネルギー源だが、排出される廃棄物は安全に貯蔵・処分する必要がある。これを実行に移し環境等への影響を緩和することは、原子力に対する支援の強化でJ.バイデン大統領が昨年11月に成立させた「超党派のインフラ投資・雇用法」における目標の達成にも貢献。原子力を含むクリーンエネルギー全体の、平等な開発支援につながるとDOEは説明している。今回の支援金は、ARPA-Eが2021年5月に起ち上げた「放射性廃棄物と先進的原子炉における処分システムの合理化(ONWARDS)」プログラムから拠出される。ONWARDSでは、先進的原子炉から出る使用済燃料を10分の1に削減するなどの目標を掲げており、これらの原子炉の燃料サイクルに関わる廃棄物の処分問題や貯蔵問題を解決するための技術開発を支援。今回選定されたプロジェクトは、安全で持続可能な燃料貯蔵およびクリーンエネルギーの開発を米国内で促進することになる。11件の選定プロジェクトのうち主なものは以下の通り:・GE社の研究開発部門であるグローバル・リサーチが実施を予定している、「再処理施設でも利用可能な核分裂性物質の計量管理システムの開発」(DOEから約450万ドル提供)。・テラパワー社が提案する、「高温下の不安定な塩化物塩の制御が可能な、使用済燃料からのウラン抽出法開発」(855万ドル)。・オクロ(Oklo)社が提案する、「最新の使用済燃料リサイクル施設における経済面の実行可能性研究」(400万ドル)。・DOE傘下のアイダホ国立研究所が実施中の、「革新的でシンプルな金属燃料のリサイクル・プロセス開発」(約200万ドル)。・ラトガーズ大学が実施を予定している、「使用済燃料を高密度で耐久性の高いセメント型廃棄物に転換するシンプルで拡張縮小可能な手法の開発」(約400万ドル)。DOEのJ.グランホルム長官は、「放射性廃棄物の安全な管理で全く新しい手法を開発できれば、CO2を排出しない原子力発電で米国内のより多くの家庭やビジネスに電力を供給できる」と指摘。先進的原子炉設計の近代化や、クリーンエネルギー事業の強化に資する次世代技術の開発企業や大学等を支援することで、ARPA-Eはこの目標を達成していく方針だと強調している。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Mar 2022

3268

フィンランドのティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は3月12日、オルキルオト原子力発電所で建設中だった3号機(OL3)(出力172万kWの欧州加圧水型炉=EPR)を同日の午後12時ごろ、出力が10.3万kWの時点で初めて国内送電網に接続したと発表した。2005年8月に同炉を本格着工して以降、約17年が経過している。OL3は欧州で完成した仏アレバ社(現・フラマトム社)製EPRの初号機で、フィンランドでは約30年ぶりの新規炉となる。TVOは今後約4か月の試運転期間にOL3の出力を定格まで徐々に上げ、7月には営業運転を開始する予定だ。TVOは試運転期間中にOL3が発電する電力量を30億~40億kWhと見積もっており、これはフィンランドにおける(試運転期間中の)電力需要の約10%に相当する。営業運転の開始後も、OL3はフィンランドの年間電力消費量の約14%を賄うなど電力の自給率を改善、CO2排出量の実質ゼロ化にも貢献することになる。OL3が完成した2019年3月、フィンランド政府は同炉に運転許可を発給しており、TVOは2020年4月に燃料の装荷許可をフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)に申請した。しかしその際、建設工事を担当した仏アレバ社と独シーメンス社の企業連合は、同炉でこれまでに実施した試験で技術的課題が浮上するなど、いくつかの問題に遭遇したと指摘。2021年3月以前に同炉に燃料を装荷することは難しくなった。その後、2021年3月にSTUKが燃料の装荷許可を発給したことから、TVOはその翌月に燃料の初装荷を完了。この段階で同炉は同年10月にも送電開始できると見られていたが、2018年に完了した温態機能試験を改めて実施したところ、タービンで総点検を行う必要性が生じ、同炉の起動はさらに遅れた。2021年12月にOL3はようやく臨界条件を達成、TVOは熱出力5%や30%の段階で起動試験を実施するなど、送電開始に向けた作業を慎重に進めてきた。TVOのM.ムストネン発電担当上級副社長によると、OL3はクリーンエネルギーの生産に関してもフィンランド全体の生産量拡大に大幅に貢献。フィンランドが輸入しなければならない電力量も半分以下に削減されるとしている。OL3は世界で初めて、EPR設計を採用した原子炉で、2007年には同じくEPRを採用したフラマンビル3号機(FL3)(165万kW)がフランスで着工された。しかし、FL3でもOL3と同様、様々なトラブルが発生して建設工事が遅延。FL3では現在、2023年の第2四半期に燃料の初装荷が予定されている。一方、中国で2009年11月と2010年4月に着工された台山1、2号機(各175万kW)では、これらの先行計画における作業経験が生かされ、世界初のEPRとしてそれぞれ2018年12月と2019年9月に営業運転を開始した。また、これらに続くEPR計画として、英国のヒンクリーポイントC・1、2号機(各172万kW)が、それぞれ2018年12月と2019年12月から建設中である。(参照資料:TVOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Mar 2022

6498

カナダのオンタリオ州営電力(OPG)は3月10日、既存のダーリントン原子力発電所でGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」を建設するため、初期のサイト準備作業を開始すると発表した。この作業に向けた第一段階として、OPGは今回、カナダの様々な産業界でEPC(設計・調達・建設)事業を多角的に展開しているE.S.フォックス社と3,200万カナダドル(約29億5,000万円)の契約を締結した。実際に準備作業を始めるには、カナダ原子力安全委員会(CNSC)等から許認可を得る必要がある。そのため、これらがOPGに発給されるのを待って、E.S.フォックス社は今年後半にも、建設サイトに通じる道路の整備やサイトに電力や水を供給するサービスなど、建設インフラの整備事業を開始する計画だ。オンタリオ州南部のダラム地方に立地するダーリントン発電所では、2012年8月にCNSCがOPGの大型炉増設計画(当時)に対して「サイト準備許可(LTPS)」を発給した。しかし、OPG社はその後この計画を保留しており、2020年11月には「ダーリントン新設サイト」でSMRの建設に向けた活動を開始すると発表している。取得したLTPSは有効期限が2022年8月に迫っていたため、OPGはこれに先立つ2020年6月に更新申請書をCNSCに提出。CNSCは2021年10月に同LTPSの10年延長を承認しており、同サイトは現在、カナダで唯一LTPSが認められている地点である。2021年12月になると、OPGは同サイトで建設するSMRとして、3つの候補設計の中からGEHの「BWRX-300」を選定した。両社は現在、SMRの建設に向けた設計・エンジニアリングや計画立案、許認可手続きの実施準備等で協力中。OPGは2022年末までに建設許可をCNSCに申請し、早ければ2028年にもカナダ初の商業用SMRを完成させる方針である。カナダでは、国内の商業炉19基のうち18基がオンタリオ州に立地しており、同州はこれらを通じて、2014年に州内の石炭火力発電所の全廃に成功している。同州はまた、出力の拡大・縮小が可能で革新的技術を用いた多目的SMRをカナダ国内全体で開発・建設するとし、2019年12月にニューブランズウィック州およびサスカチュワン州の3者で協力覚書を締結。2021年4月には、この覚書にアルバータ州も加わっている。これらの州政府はともに、「原子力発電はCO2を出さずに安全で信頼性の高い電力を適正価格で供給できる発電技術」と認識しており、OPGは「原子力が電源構成要素に含まれなければ、地球温暖化の防止構想は目標を達成できない」と指摘。出力30万kW程度のSMRが1基あれば、その設置場所次第で温室効果ガスの排出量を年間30万トン~200万トン削減できると強調している。今回のE.S.フォックス社との契約締結について、OPGのK.ハートウィック社長兼CEOは、「輸送その他の部門で電化が進んでいるため、オンタリオ州では電力需要の増加が見込まれている。今回の契約を通じて、当州ではクリーンで安全な電力を追加でもたらす発電設備の建設に向けて、基盤が形成される」と述べた。同CEOはまた、このような初期作業によりオンタリオ州では約100名分の雇用が新たに創出されると表明している。(参照資料:OPGの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Mar 2022

3647

スイス政府が脱原子力政策を進めていくなか、同国の原子力フォーラムは3月9日、原子力発電に対するスイス国民の意識調査を実施した結果、原子力発電所の新設を禁止する法令に懐疑的な国民が多数派を占めるなど、原子力発電の支持率は回復傾向にあると発表した。この調査は、同フォーラムが市場調査機関のデモスコープ社に委託して実施したもので、2月16日から28日にかけて国内のドイツ語圏とフランス語圏の住民合計1,219名に対し、オンラインでインタビューが行われた。同フォーラムは、これらのインタビューの96%以上が「ロシアが24日にウクライナへの軍事侵攻を開始する」以前に実施された点を強調している。発表によると、「スイスが今後も原子力発電を続けるべきか」という質問に対する回答者の見解は拮抗しており、44%が「再生可能エネルギーに加えて原子力も続けるべきだ」とした一方、43%はこれに反対。13%が無回答だった。原子力支持派の87%がその理由として、「十分なエネルギー供給に対する不安から」を挙げたほか、同じく原子力支持派の42%は「スイスが地球温暖化防止目標を達成する一助になる」と回答した。法律による原子力発電所の新設禁止については、回答者の45%が同意した一方、49%は「新設するか否かはケースバイケースで国民に判断の機会が与えられるべきだった」と回答した。この結果について同フォーラムのH.-U.ビグラー理事長は、「原子力の利用は今後スイス国民が受け入れないとする評論家の主張に異議を唱え、考え直す人々が出てきた証拠だ」と指摘。「エネルギーの供給不安や地球温暖化防止意識の高まりを背景に、国民の多くが原子力の利用を認めるのは当然のことだし、無視されてはならない」と述べた。同理事長はまた、「今必要なのは原子力を含むすべての発電技術を利用可能とするエネルギー政策だ」と強調している。スイスではチェルノブイリ事故等の発生を受けて、国民投票により原子力発電所の新設が1990年から10年間凍結されていたが、2003年の国民投票でこの凍結の延長が否決され、産業界は原子力発電所の建て替えに向けて動き出していた。しかし、福島第一原子力発電所の事故後、連邦政府は「国内で稼働していた原子炉5基を段階的に閉鎖し、建て替えも無し」とする方針を表明。国内の原子力発電所は、平均約50年間の運転期間を終えたものから順次閉鎖していき、2034年までにすべての原子炉を閉鎖することになった。この政策は、改正エネルギー法に相当する「2050年までのエネルギー戦略」に盛り込まれ、2017年の国民投票で承認されている。既存の5基はこれまで、スイスの総発電量の約35%を賄ってきたが、商業的な理由により2019年にミューレベルク原子力発電所が永久閉鎖。現在は、残り4基が総発電量の約33%を供給している。(参照資料:スイス原子力フォーラムの発表資料(ドイツ語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

11 Mar 2022

4486

フィンランドのフォータム社は3月3日、同国南部で保有・運転しているロビーサ原子力発電所(53.1万kWのロシア型PWR=VVER×2基)の運転期間を再度延長し、現行認可が2027年と2030年に満了予定の1、2号機を2050年末まで運転継続するための申請を行うと発表した。3月末までに申請書を経済雇用省に提出する予定で、同省はその後、政府審査としてフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)を含む様々な専門家等から意見を聴取。約一年をかけ政府としての最終判断を示す見通しである。申請が認められれば、1977年2月と1980年11月にそれぞれ送電開始した1、2号機の運転期間は、73年間と70年間となり、これらが発電する無炭素電力は最大で1,700億kWhに達すると同社は予測。フィンランドと欧州連合が目標とするCO2排出量の実質ゼロ化に貢献するとともに、競争力と信頼性があり、かつ持続可能なエネルギー供給システムを構築する道が拓けると強調している。ロビーサ1、2号機は旧ソ連邦時代に建設されたVVERで、原子炉および主要機器のいくつかは旧ソ連製。ただし、両炉の安全系や制御系、自動化システムなどは、西側諸国の厳しい安全基準を満たせるよう西側の技術を用いて改造されている。また、安全性や操作性を向上させるため、同社は設備の近代化プロジェクトを継続的に実施しており、2018年には英ロールス・ロイス社の協力により、同発電所としては過去最大規模の近代化プロジェクトで自動化システムを全面的に更新している。同発電所が国内電力需要の約10%を賄っていることから、フィンランド政府は1号機の運転開始後30年が経過した2007年、STUKの助言を受けて両炉の運転期間をそれぞれ、2027年と2030年まで延長することを承認した。フォータム社に対しては、この期間中に両炉で2回ずつ、大掛かりな安全評価の実施を義務付けている。その後同社は、1、2号機で2回目の運転期間延長を行った場合と、現行の運転認可が満了する2027年と2030年に廃止措置を取った場合の両方について、2020年8月から周辺の環境や住民の健康と安全、および近隣コミュニティの経済に及ぶ影響等を評価してきた。2021年9月には環境影響評価(EIA)の報告書を経済雇用省に提出、同省はこれに関する関係省庁や機関の意見を聞くとともに、一般市民や地元コミュニティを交えた公開ヒアリングを実施していた。今回の決定について同社のM.ラウラモ社長兼最高経営責任者(CEO)は、「当社の無炭素電源の中でも原子力は主要な柱であり、ロビーサ発電所の運転継続はフィンランド国内におけるクリーンエネルギー供給保証への投資を意味している。原子力は安定した電力供給が可能であるため、風力のように間欠性のある電源を補い設置拡大を支援することにも貢献する」とした。同社はこれまで、ロビーサ原子力発電所の運転期間延長に資金を投入しており、その額は過去5年間の合計で約3億2,500万ユーロ(約417億円)。この投資が経済や雇用の促進にもたらす効果は非常に大きいという側面もあり、運転期間が満了する2050年までの総投資額は、約10億ユーロ(約1,283億円)に達するとの見通しを明らかにした。なお、同発電所の運転期間延長にともない、フォータム社は同じエリア内の低・中レベル放射性廃棄物処分場についても、2090年末まで操業継続するための認可申請を行う方針である。使用済燃料の最終処分場については、ティオリスーデン・ボイマ社(TVO)と共同で設立したポシバ社が現在、南部のユーラヨキ地方にあるオルキルオト原子力発電所の近郊で建設中。2020年代半ばには、世界で初の最終処分場として操業開始が見込まれている。(参照資料:フォータム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Mar 2022

3817

©IEAロシアによるウクライナ侵攻を受けて国際エネルギー機関(IEA)は3月3日、欧州連合(EU)加盟国が確実かつ廉価な方法でクリーンエネルギーにシフトしつつ、ロシアからの天然ガス輸入量を1年以内に3分の1以上削減するための具体的な10方策を発表した。これらは、2050年までに欧州大陸のCO2排出量を実質ゼロ化するための工程表「欧州グリーンディール」とも完全に調和する方策を組み合わせたもので、IEAは今後数か月間に実行可能なものとして、天然ガスの調達先をロシア以外の国に替えることや、消費者であるビジネス界や一般の顧客には天然ガスに替わり、クリーンで効率性の高い代替エネルギーを提供していくこと等を提示。これらの方策は、エネルギーの供給保証と価格の適正化にも資すると強調した。欧州最大の低炭素電源である原子力に関しては、既存の原子炉の閉鎖時期を先送りするなど、最大限に活用していくこと等を提言している。今回のIEA報告書「10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas」によると、ロシアの軍事侵攻により欧州各国がロシアからの天然ガスにどれほど依存しているか、改めて浮き彫りになった。2021年にEUはロシアから約1,550億立方メートルの天然ガスを輸入しており、これは天然ガス輸入量全体の約45%、総消費量では40%近い数値である。欧州がCO2排出量の実質ゼロ化で歩を進めていくなか、天然ガスの使用量や輸入量も次第に低下していくが、今回の危機は具体的に「ロシアからの輸入」、および「喫緊の使用量削減に向けて、これ以上何ができるか」という問題を提起している。IEAのF.ビロル事務局長は、「ロシアが天然ガスを経済的、政治的武器として利用していることは、もはや誰の目にも明らかだ。次の冬季にロシアから天然ガスがどれだけ供給されるか不透明となったため、欧州はこれに対処する行動を速やかにおこさねばならない」と表明。IEAの10方策計画を通じて、「欧州はエネルギー市場におけるロシアの支配力を削ぎ、代替エネルギー源の増強手段を出来るだけ早く整える必要がある」と強調した。IEAが提言している10方策は以下のとおり。ロシアと新たな天然ガス購入契約を一切結ばない。→今年以降、天然ガスの供給源が多様化される。ロシアからの天然ガス購入を他国からの購入に切り替える。→非ロシア産天然ガスの購入量が1年以内に約300億立方メートル増加する。最小限の天然ガス貯蔵を義務づける。→次の冬季までに天然ガス供給システムのレジリエンスが増強される。風力と太陽光で新たな発電設備の建設を加速する。→1年内に天然ガスの使用量を60億立方メートル削減できる。既存の低炭素電源であるバイオエネルギーと原子力の発電量を最大化する。→1年内に天然ガスの使用量を130億立方メートル削減できる。天然ガス価格の上昇にともなう電力価格の上昇から脆弱な消費者を守るため、たなぼた利益に対して短期の課税措置を講じる。→天然ガス価格が高止まりした場合の電気代高騰を防ぐ。天然ガスボイラーのヒートポンプへの切り替えを加速する。→1年内に天然ガスの使用量を20億立方メートル削減できる。建物や産業部門におけるエネルギーの効率化を加速する。→1年内に天然ガスの使用量を20億立方メートル近く削減できる。消費者に対し温度自動調節器の設定を一時的に1度C下げるよう促す。→1年内に天然ガスの使用量を約100億立方メートル削減できる。柔軟な対応が可能な電力システムの多様化と脱炭素化への取り組みを強化する。→欧州における電力供給保証と天然ガス供給の間の強固な繋がりを緩めることができる。原子力に関しては、IEAは5番目の方策のなかで「保守点検や安全性チェックのため、2021年は欧州のいくつかの原子炉が解列されていたが、2022年はこれらを戦列に復帰させるとともに、フィンランドで新たに完成したオルキルオト3号機(PWR、172万kW)の商業運転を開始する」ことを提言。これらを通じて、2022年に欧州の原子力発電量は最大200億kWh増加するとした。一方、欧州では今年の末までにドイツとベルギーで合計4基の原子炉が閉鎖予定であり、2023年にはさらに1基が閉鎖される。IEAはこれらによって新しい設備容量が相殺されてしまわぬよう、追加の安全対策を取るなどして閉鎖を一時的に遅らせることを提言。これにより、欧州における天然ガス需要量は毎月10億立方メートル程度、削減が可能だと指摘している。(参照資料:IEAの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Mar 2022

6614

英国の原子力規制庁(ONR)は3月7日、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)からロールス・ロイスSMR社製の小型モジュール炉(SMR)設計について、包括的設計認証審査(GDA)の実施を要請されたと発表した。審査に必要な財源の確保や審査スケジュール等の調整がつき次第、ONRは同設計の安全面について、環境庁(EA)とウェールズ自然保護機関(NRW)は環境影響面について審査を開始する。ロールス・ロイス社のSMR開発子会社であるロールス・ロイスSMR社は昨年11月、BEISに対してGDA申請の意思を表明しており、これにともなう最初の手続きとして、BEISは同社に関する初期スクリーニングを実施した。今回のONRへの要請は、同スクリーニングの結果、ロールス・ロイスSMR社には審査に値する能力と資質が備わっているとBEISが結論付けたことによる。ロールス・ロイスSMR社の発表では、同社製SMRは世界中の既存のPWR技術を活用した設計であり出力は47万kW。これは、陸上風力発電のタービン150台分以上に相当する。同設計はまた、工場内で機器を製造した後、設置場所で組み立てることができる。少なくとも60年間稼働してベースロード電源としての役割を果たすほか、間欠性のある再生可能エネルギーを補って、その設備容量拡大を支援。同社としては、2030年代初頭にも最初のSMRを国内送電網に接続する計画である。同社は2021年11月、米国の大手電気事業者であるエクセロン・ジェネレーション社、およびフランス国籍の投資目的企業のBNFリソーシズUK社とともに、英国内でのSMR開発に今後3年間で合計1億9,500万ポンド(約295億円)投資する計画を発表している。これを受けてBEISは、同社へのマッチングファンドとして2億1,000万ポンド(約318億円)を提供する方針を表明。英国政府からの資金提供は、同国の戦略的政策研究機関「UKリサーチ&イノベーション(UKRI)」が「低コストな原子力の課題(LCN)」プロジェクトで、2019年11月に「産業戦略チャレンジ基金(ISCF)」の中から1,800万ポンド(約27億円)をロールス・ロイス社が率いる「英国SMR企業連合」に提供したのに続くもの。2億1,000万ポンドは、同様にLCNプロジェクトから拠出される。BEISのGDA開始要請について、ロールス・ロイスSMR社のT.サムソンCEOは、「複数のSMRを英国内で建設して低炭素な電力を適正価格で発電、英国が目指すCO2排出量の実質ゼロ化に貢献するという当社目標の達成にまた一歩近づいた」と表明。同社で規制・安全問題を担当するH.ペリー取締役も、「当社にはGDAや許認可手続きで対応経験がある専門チームが設置されており、規制当局とは協力的な関係にある。当社のこれまでの経験や教訓を駆使してGDAプロセスを進めていきたい」と述べた(参照資料:ONR、ロールス・ロイスSMR社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Mar 2022

4052

ロシア軍の攻撃が激しさを増すウクライナの情勢について、国際原子力機関(IAEA)のR.M.グロッシー事務局長は3月6日、同国のザポロジェ原子力発電所(各100万kWのロシア型PWR=VVER-1000×6基)では引き続き運転を継続中であると明らかにした。同発電所は先週金曜日にロシア軍に制圧され、6基の運用についてはロシア軍司令官による事前の承認が必要になっているという。現在2号機と4号機がフル出力に近いレベルで稼働しているほか、計画停止中だった1号機ではメンテナンス作業を継続、3号機は解列されて冷態停止状態となったが、それ以前に送電網から切り離されていた5、6号機は冷却中となっている。また、ウクライナの国家原子力規制検査庁(SNRIU)は同日、ハリコフにある国立研究センター(NSA)物理技術研究所がロシア軍の砲撃を受けて火災となり、変電所の一つが破壊されるなど電子線型加速器で駆動する「NSA中性子源(未臨界集合体)」が多大な被害を被ったと発表している。ロシア軍が2月24日にウクライナへの攻撃を開始して以降、IAEAは同国の国家原子力規制検査庁(SNRIU)から随時現状の報告を受けており、それによると欧州最大規模の容量を持つザポロジェ原子力発電所では、4日のロシア軍の砲撃により、原子炉から数100m離れたトレーニングセンターで火災が発生。同センターの建屋が深刻な被害を受けたほか敷地内の研究所建屋や運営管理棟も損害を被ったが、発電所の重要機器やスタッフに被害はなく、原子炉の運転は継続されている。敷地内の使用済燃料冷却プールも通常通り操業されており、乾式貯蔵施設でも目視点検で異常はなかったとしている。しかし、グロッシー事務局長の4日付け記者会見によると、ザポロジェ原子力発電所では同事務局長が2日のIAEA臨時理事会で説明した「原子力発電所の安全・セキュリティ上、不可欠の7項目」のうち、いくつかがリスクにさらされており、同事務局長は深い憂慮を表明。ウクライナの原子力発電所における安全・セキュリティ状況を確認するため、同事務局長としてはチェルノブイリ発電所を訪問する用意があると述べた。現状でウクライナへの渡航は難しいものの不可能ではなく、加盟国に対する技術的支援の提供というIAEAの責務を全うしたいとしている。6日現在のIAEAの発表では、これら7項目のうち3番目:「発電所スタッフは発電所における安全・セキュリティの確保という義務を全面的に果たし、不当な圧力に屈せず独自に判断を下す能力を維持しなければならない」がすでに守られていない。また、7番目の誓約:「原子力発電所では規制当局と信頼性の高いコミュニケーションを取らねばならない」も破られており、同発電所では現在、インターネットへの機器接続やネットワークが遮断され、通常の通信チャンネルでは信頼できる情報の入手が困難な状態。前日の段階ではSNRIUとザポロジェ原子力発電所の間でコミュニケーションが取れていたが、6日になると電話回線やファックス、eメールが使えなくなっており、携帯電話による通信のみが辛うじて可能だとしている。一方、NSA中性子源に関するSNRIUの発表によると、ハリコフの物理技術研究所では0.4kVの変電所が完全に破壊されたのに加えて、実験装置の冷却システムで使用する空調装置のケーブルが破損した。NSA中性子源関係の複数の建屋や構造物の暖房ラインもダメージを受け、冷却塔や放射性同位体研究所の窓ガラスが割れたとしているが、全体的な損害については現在調査中である。(参照資料:IAEA、SNRIUの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Mar 2022

4379

米エネルギー省(DOE)は2月24日、クリーンエネルギーのサプライチェーンでレジリエンス(供給力の一時的な低下等からの回復力)を強化し、関係機器の製造能力を増強、数百万人規模の雇用を創出していくため、60以上の具体的なアクション項目を盛り込んだ包括的な戦略を公表した。米国最大の無炭素電源であり、国内で約50万人の雇用を支える原子力に関しては、昨年11月に成立した「超党派のインフラ投資・雇用法(BIL)」を通じて、先進的原子炉の開発等に約25億ドルの投資を行う考えを明らかにした。この戦略は「クリーンエネルギー社会への確実な移行に向けたサプライチェーンの確保戦略(America’s Strategy to Secure the Supply Chain for a Robust Clean Energy Transition)」と題されている。国家経済とエネルギー供給の保証、および国家安全保障のさらなる強化に向けた総合計画としては、米国初の試みであり、エネルギー部門で頑健かつ多様な産業基盤を構築するため、様々な重要戦略を盛り込んでいる。同戦略によって、DOEはクリーンエネルギー関係の機器製造や技術革新で世界的リーダーとしての米国の立場を確立する方針だ。サプライチェーンへの投資や強化を通じて経済成長と関係雇用の創出を促進するだけでなく、サプライチェーンの世界的な途絶を防止することで米国の各家庭や企業の金銭的負担を減らし、インフレとの闘いを支援していくとしている。同戦略は、米国の経済的繁栄と国家安全保障を確実なものとするため昨年2月にJ.バイデン大統領が公布した「米国サプライチェーンに関する大統領令14017」へのDOEとしての対応であり、DOEと傘下の国立研究所の研究者が、原子力関係も含めてエネルギー部門全体で幅広く実施した13のサプライチェーン評価の結果に基づいている。連邦政府はBILを通じてエネルギー部門で620億ドルの投資を行うが、今回の戦略でDOEは、クリーンエネルギーへの移行にともなうビジネス・チャンスを米国がどのように捉え、エネルギー関係で世界規模の製造基盤や労働力をどのように構築していくか概説している。先進的原子炉の開発、使用済燃料の中間貯蔵施設建設を促進同戦略によると、米国の原子力産業界では近年、大きさが様々なだけでなく冷却材や燃料、建設方法も異なる先進的原子炉を幅広い用途に活用できるよう、設計や実証、建設に向けた計画が進められている。このような技術革新や官民の連携協力に促され、先進的原子炉設計の多様化は今後数年間でさらに進むとDOEは予測。これらの設計では米国の原子力産業界が高い効率性と安全性を実現しており、革新的技術を用いたクリーンエネルギー技術の開発は、米国がこの部門で再び国際的なリーダーシップを確立する機会をもたらすことになる。DOEの認識では、様々な先進的原子炉を国内外で建設し、そのサプライチェーンについても米国がリーダーシップを発揮すれば、原子力以外のクリーンエネルギー技術が利用できない地域で脱炭素化を進展させることができる。また、安全性や核不拡散性等の点で最も厳しい基準を満たしている米国の原子炉が、確実に建設されていくとしている。これらのことから、DOEは原子力に特化した今後の政策戦略として、原子力規制委員会(NRC)と調整を図りつつ先進的原子炉開発をタイムリーに支援していく考えを表明した。具体的には、「2017年原子力技術革新対応法(NEICA2017)」を全面的に実行に移し、先進的原子炉の設計概念を民間部門と国立研究所が共同で実証。技術面で得られる専門的知見は、NRCと共有していく。また、2019年に成立した「原子力技術革新・規制最新化法(NEIMA)」に基づき、今後短期間のうちに次世代原子炉技術に効率的に許認可を与えていく。これらの原子炉の多くで使用されるHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)に関しては、先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)と同様、DOEが米国の民間部門による供給体制の確立を支援していく。DOEはまた、放射性廃棄物の処分について総合的な戦略を策定するため、手始めに連邦政府所有の使用済燃料・集中中間貯蔵施設の建設に向けて、地元の合意を得ながら立地プロセスを進めていく考えを明らかにした。DOEはまた、このような戦略の実行に際し米国議会に勧告する事項として、研究開発インフラに欠けている重要部分に継続的に予算を投入していくことを指摘。例として、高速中性子の照射施設となる多目的試験炉(VTR)の建設計画を挙げている。さらに、革新的な原子力エネルギー・システムの開発と配備を加速するため、DOEのみならず国防総省(DOD)や航空宇宙局(NASA)にも研究開発・実証・配備(RDD&D)予算の充当支援が必要だと表明。そのほかにも、DOEが統合的な処分戦略に基づいて使用済燃料の輸送や中間貯蔵、最終処分を実施していけるよう、議会に対して「1982年の放射性廃棄物政策法(NWPA)」の改正を勧告している。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Mar 2022

3001

国際原子力機関(IAEA)は2月28日、ウクライナ外務省から伝えられた情報として、ロシア軍が同国南東部のザポロジェ原子力発電所(100万kWのロシア型PWR=VVER-1000×6基)近郊まで迫って来たものの、現時点で内部までは侵入しておらず、核物質防護体制を維持。同発電所の6基は安全な状態に維持されていると発表した。ウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社も同日、「ザポロジェ発電所を掌握したとするロシア国防省の発表とロシア・メディアの報道は事実無根のフェイクだ」と表明。ウクライナにおける4サイト・15基の原子炉のうち、定検等により停止中のものを除く9基が同公社の管理下で通常運転中だと強調した。また、ウクライナ国家原子力規制検査庁(SNRIU)が27日付けでIAEAに伝えた情報によると、ロシア軍が発射したミサイルが26日、同国北東部ハリコフ近郊の低レベル放射性廃棄物処分場に着弾。27日にはキエフにある低レベル廃棄物処分場にも着弾した。これらの処分場では医療用や工業用に使用した低レベル廃棄物が処分されているが、ハリコフで変圧器が損傷したことを除けば、どちらの施設からも建屋の損傷や放射性物質の放出といった報告はなかったとしている。IAEAのR.M.グロッシー事務局長はウクライナの状況について、「原子力発電所や原子力関連施設の安全・セキュリティを脅かすような軍事活動等は、どのような方法を使っても回避せねばならない」と指摘。同国の原子力発電所が安全運転を維持していけるかという点に重大な懸念を表明しており、情勢を今後も注意深く見守っていくと述べた。グロッシー事務局長はまた、原子力施設においてはその安全性の確保で運転チームの能力維持が非常に重要になると説明。緊急の補修時も含めて、原子力施設の維持に必要な資機材や機器、サービス等をいつでも確保できるよう、サプライチェーンを利用可能な状態にしておかねばならないと強調した。一般報道によると、IAEAは3月2日にもオーストリアのウィーンにある本部で緊急理事会を開催すると決定、ウクライナ情勢について議論するとみられている。ロシア軍は2月24日にウクライナへの侵攻を開始しており、同日中にキエフ州の立ち入り禁止区域内にある「国家専門企業チェルノブイリ発電所」を制圧した。同サイトでは、稼働していた4基の軽水冷却黒鉛減速炉(RBMK)が2000年までにすべて閉鎖され、現在、使用済燃料を含む放射性廃棄物の処理、設備の廃止措置、環境モニタリング作業などが行われている。グロッシー事務局長はこの件についても26日、SNRIUから伝えられた情報として「チェルノブイリでは通常通りの業務が続けられているが、24日以降スタッフが交代していない」と指摘。「立ち入り禁止区域内の施設で業務が影響を受けたり、途絶するような事態は何としても回避しなければならない」と述べ、安全性が損なわれるような活動を控えスタッフには休息を取らせるなど、すべての施設を効率的に管理することを呼びかけた。同サイトではまた、放射線量が25日に一時的に最大で毎時9.46マイクロ・シーベルトまで上昇した。グロッシー事務局長はSNRIU情報として「ロシア軍の重車両が上層の汚染土壌を巻き上げたためと思われるが、これは立ち入り禁止区域で設定された許容範囲内の低い線量だ」と説明、周辺の一般公衆に害が及んではいないと強調している。ウクライナの原子力発電ウクライナでは現在、フメルニツキ、ロブノ、南ウクライナ、ザポロジェの4サイトで合計15基、約1,382万kWのロシア型PWR(VVER)が稼働可能であり、これらの発電量でウクライナの総発電量の約半分を賄っている。ウクライナ内閣は2017年8月、2035年までのエネルギー戦略「安全性とエネルギー効率および競争力」を承認。この中で原子力は、2035年まで総発電量の50%を供給していくことが規定されたほか、再生可能エネルギーで25%、水力で13%、残りが化石燃料火力という構成になった。1986年のチェルノブイリ事故直後、同国は最高会議の決定により新規原子力発電所の建設を中断したものの、電力不足と国民感情の回復を受けて1993年に建設モラトリアムを撤回している。2014年に親ロシア派のV.ヤヌコビッチ政権が崩壊して以降は、クリミアの帰属問題や天然ガス紛争等により、ロシアとの関係は悪化。ロシアからのエネルギー輸入依存から脱却するため、ウクライナは国内15基のVVERで使用する原子燃料についても調達先の多様化を推進中。米ウェスチングハウス(WH)社やカナダのカメコ社など、ロシア企業以外からの調達を進めている。ウクライナではまた、VVER設計による建設工事が停止中のフメルニツキ3、4号機(K3/K4)を完成させるため、閣僚会議が2010年にロシア政府と協力協定を結んでいたが、ウクライナ議会は2015年9月、同協定を無効とする法案を234対0、棄権73で承認した2021年8月になると、原子力発電公社のエネルゴアトム社が国内でWH社製AP1000を複数建設していくことになり、同社と独占契約を締結。建設進捗率が28%で停止したK4にAP1000を採用すると見られており、75%まで完成していたK3についても2021年11月にWH社のエンジニア・チームが建設サイトを視察、完成に向けた可能性を模索するとしている。ウクライナではこのほか、米ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の導入に向けて、国内規制体制等の検討調査が行われる予定となっている。(参照資料:IAEA、SNRIU、エネルゴアトム社(ウクライナ語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Mar 2022

4699

ロシア国営の原子力総合企業、ロスアトム社のエンジニアリング部門であるアトムストロイエクスポルト(ASE)社は2月25日、中国・江蘇省の田湾原子力発電所でロシア型PWR(VVER)設計を採用した8号機の建設工事を本格的に開始したと発表した。2021年5月に同型の7号機を着工したのに続くもので、8号機の原子力系統部分にはこの日、最初のコンクリートが打設された。両炉はともに第3世代+(プラス)の最新120万kW級VVER(VVER-1200)となる予定で、ロシア側は今後、原子力系統の設計や主要機器の製造・納入を実施。両炉は2026年~2027年にかけて完成する見通しである。原子炉建設における中国とロシアの協力は10年以上に及んでおり、田湾発電所では100万kW級VVER(VVER-1000)を採用した1、2号機が2007年からすでに稼働中。Ⅱ期工事として建設した3、4号機(各120万kWのVVER)も、2018年に営業運転を開始した。III期工事の5、6号機については、中国核工業集団公司(CNNC)はフランスのPWR技術をベースに独自開発した第3世代の100万kW級PWRを採用。両炉はそれぞれ、2020年9月と2021年6月に営業運転を開始している。CNNCとロスアトム社は2018年6月、田湾IV期工事となる7、8号機、および遼寧省の新規サイトとなる徐大堡原子力発電所の2基について、VVER-1200を建設するための枠組み契約を締結した。2019年3月には、田湾7、8号機の建設で一括請負契約を交わしており、同年7月からは両炉の原子炉容器に使用する鍛造品など、長納期品の製造が開まっている。ASE・EC 社を構成する建設・輸出担当のアトムストロイエクスポルト(ASE)社は、「VVER-1200を採用した新しい4基の契約を実行しつつあり、今後数年以内にこれらを中国の送電網に接続できる」と表明。機器類の設計・製造作業は、今や途切れることなく本格的に進展中だと強調した。ASE・EC社の一部である設計企業のアトムエネルゴプロエクト社も、建設工事の一環として設計監督グループを田湾原子力発電所に常駐させたと発表。CNNCや中国の下請け企業が実施する作業で正確性を期すため、文書管理を行うとしている。(参照資料: ASE・EC社(ロシア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 Feb 2022

3374

©Dairyland power cooperative米オレゴン州のニュースケール・パワー社とウィスコンシン州のデーリィランド電力協同組合は2月24日、ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)を同協同組合の供給地域内で建設する可能性を探るため、了解覚書を締結したと発表した。同協同組合は発電と配電専門の協同組合で、1967年から1987年まで地元ラクロスで、連邦政府の実証プロジェクト用にラクロス原子力発電所(BWR、5.5万kW)を所有・運転していた。同協同組合は現在、中西部のウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、およびイリノイ州で24の配電協同組合と地方自治体の電力会社17社に電気を卸販売しており、これら4州における供給対象者数は50万人以上にのぼる。今回、同協同組合とニュースケール社は、先進的原子力技術がクリーンエネルギー社会への移行で重要な役割を担うとの認識の下、ニュースケール社製SMRの信頼性の高い無炭素な電力を、同協同組合が合理的な価格で販売していけるか共同で評価することになった。ニュースケール社が開発した「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」はPWRタイプの一体型SMRで、電気出力が5万kW~7.7万kWのモジュールを最大12基連結することで出力の調整が可能。米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月、モジュール1基の出力が5万kWの「NPM」に対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給。出力7.7万kW版のモジュールについても、ニュースケール社はSDAを2022年の第4四半期に申請するとしている。ニュースケール社の今回の発表によると、1モジュールの出力が7.7万kWのNPMを4基~12基備えた「VOYGR」発電所を同協同組合の電源構成に加えた場合、負荷追従運転を行うことにより太陽光や風力など間欠性のある電源を補うことができる。「VOYGR」発電所はまた、既存の石炭火力発電所の閉鎖に伴う跡地の再利用が期待できるため、エネルギー産業界における重要な雇用の維持や、「VOYGR」の受け入れコミュニティが目指すエネルギー供給システムの脱炭素化等に支援を提供することなる。同協同組合のB.リッジ理事長兼CEOは、「ニュースケール社製のSMRも含め、当協同組合は無炭素な電力の供給が可能な複数の技術を精査中だ」と説明。今回の覚書を通じて、信頼性やコスト面の効果が高く、安全な低炭素電力を同協同組合の所属メンバーに長期的に提供していけるか、見極めたいとしている。米国内では、ユタ州公営共同事業体(UAMPS)がNPM初号機をアイダホ国立研究所(INL)内で建設する計画を進めており、2021年1月にニュースケール社に対し建設・運転一括認可(COL)の申請準備を依頼した。UAMPSの計画では2023年の第2四半期までにNRCにCOLを申請し、2025年の後半までにこれを取得。2029年までに最初のモジュールの運転開始を目指す。また、ワシントン州グラント郡の公営電気事業者「グラントPUD」は今年5月、ニュースケール社製SMRの性能を評価するため、同社と協力覚書を交わしている。米国外では、カナダやチェコ、ウクライナ、カザフスタン、ルーマニア、ブルガリアなどの企業が国内でのNPM建設を検討しており、それぞれが実行可能性調査等の実施でニュースケール社と了解覚書を締結。ポーランドでは、鉱業大手のKGHMポーランド銅採掘会社が今月14日、「VOYGR」発電所をポーランド国内で建設するため、ニュースケール社と先行作業契約を締結している。(参照資料:ニュースケール社、デーリィランド電力協同組合の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Feb 2022

2862