フィンランドのティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は6月15日、オルキルオト原子力発電所で今年3月から試運転中の3号機(OL3)(欧州加圧水型炉=EPR、172万kW)について、9月に予定していた営業運転の開始が12月に延期になったと発表した。同炉の建設を担当した仏アレバ社と独シーメンス社の企業連合の説明では、同炉では先月、タービンの蒸気再加熱器の蒸気誘導プレートから異物が剥離し、その点検・修理作業が7月末までかかると見込まれる。修理の完了後も、同炉では出力60%で外部送電網から切り離して実施する系統単独運転試験や、出力を25%と65%の間で変動させるランプ試験、およびこれらの解析作業等が予定されている点を、営業運転の延期理由として挙げている。OL3の建設プロジェクトは2005年、世界で初めてEPR設計を採用して開始され、運転開始は当時2009年に予定されていた。しかし、技術的な課題が次々と浮上したためこのスケジュールに大幅な遅れが生じ、コストもターンキー契約による固定価格の約30億ユーロ(約4,100億円)が倍以上に拡大した。約17年間に及んだ建設工事を経て、同炉は2021年12月に臨界条件を達成し、今年3月に欧州初のEPRとして送電を開始した。その際、TVOは約4か月の試運転期間中に出力を定格まで徐々に上げていき、7月末の営業運転開始を予定していたが、今年4月に冷却系で追加の機器点検・修理が必要になったことから、9月への延期を発表。このスケジュールが今回さらに3か月延期されたもので、TVOは現在その影響等を評価中である。OL3建設プロジェクトの遅れについては、TVOと企業連合が2018年3月に超過コストと損害賠償に関する包括的和解契約(GSA)を締結。企業連合側が分割払いで、総額4億5,000万ユーロ(約632億円)をTVOに支払うことになった。両者はまた、建設プロジェクト完了の条件事項について、2021年5月に合意。OL3ではこの年の3月に燃料の初装荷が開始されていたため、この時点で営業運転の開始は2022年2月に設定されていた。その際に両者が合意した完了条件としては、「2018年のGSA締結時にアレバ社が設置した専用の信託に、企業連合側から新たに約6億ユーロ(約843億円)を補充しOL3の完成費用に充てる」、「2022年2月末までにプロジェクトが完了しなかった場合、企業連合側が実際の完了日に応じて、遅れにともなう追加の補償金をTVOに支払う」、などが決まっている。(参照資料:TVOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Jun 2022

2362

X-エナジー社の「Xe-100 」 ©X-Energy 米メリーランド州のエネルギー管理局(MEA)は6月14日、州内の石炭火力発電施設をX-エナジー社製・小型高温ガス炉「Xe-100」にリプレースする場合の、経済的実行可能性や社会的な便益を評価するため、同社およびフロストバーグ州立大学と共同調査を実施すると発表した。同州を本拠地とするX-エナジー社との協力により、同社の先進的な小型モジュール炉(SMR)を州内で建設する実行可能性を探るとともに、クリーンエネルギー開発を推進する機会や新たな関係雇用を創出する可能性についても調査を実施。判明事項はフロストバーグ州立大が経済影響面の分析を行い、今年後半にも結果を公表することになる。メリーランド州は東海岸北部に位置する州で、首都ワシントンDCに隣接している。同州の州議会は、今年初頭に成立させた「地球温暖化防止法」のなかでCO2排出量の本格的な削減目標を掲げており、最終的には2045年までに州経済におけるCO2排出量の実質ゼロ化を目指している。今回の調査協力にともない、MEAはX-エナジー社とフロストバーグ州立大に補助金を交付している。MEAの発表によると、3者の協力は同州内におけるSMR立地調査の最初の一歩となる。受動的安全性を備えたペブルベッド式SMRの建設は、信頼性の高い無炭素電源が得られるなど様々なメリットがあり、広い意味では州内のエネルギー生産やビジネスにも多大な利点があるとした。既存の発電設備をSMRで置き換え、州内で増大する電力需要に応えることが出来れば、発電資産の標準的取得原価が抑えられ高サラリーの雇用も維持が可能。SMRの建設とメンテナンスで州内の製造・建設部門に新たな事業機会がもたらされるほか、州民や企業等の消費者は低コストで供給上の柔軟性が高い電力を得ることができる。 MEAのM.B.タング局長は今回、「低炭素なエネルギーシステムへの移行を目指す当州では、エネルギーの供給情勢が急速に変化するなか、毎日24時間確実に発電可能な新しい方法を見出さねばならない」と表明。その上で、「技術の進歩の最先端に留まりつつ、脱炭素化目標の達成方法を模索する当州にとって、SMRは最も適している」と指摘しており、「今回の調査協力では、この先進的無炭素電源の建設が当州の状況に適っているか、また、良好な調査結果が出た場合は建設をどのように進めるのが最善かの判断を下せると思う」と述べた。X-エナジー社の「Xe-100」は、第4世代の非軽水炉型・先進的SMRで、米エネルギー省(DOE)は2020年10月、同社を「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」で支援金を交付する対象企業の1つに選定した。CO2を発生しない「Xe-100」では電気出力と熱の生産量を柔軟に変更することができ、海水脱塩や水素製造などの幅広い分野に適用可能。1つのサイトで「Xe-100」を最大12基連結することで、出力は約100万kWに達すると同社は強調している。同設計については、西海岸ワシントン州の2つの公益電気事業者が2021年4月、X-エナジー社とパートナーシップを組むための了解覚書を締結。州内の使用電力を2045年までに100%無炭素化するため、「Xe-100」を同州で建設し商業化の可能性を実証する。世界では、ヨルダンが2030年までに「Xe-100」の4基建設を希望しており、X-エナジー社とヨルダン原子力委員会は2019年11月、基本合意書を交わしている。X-エナジー社は現時点で、同設計を米原子力規制委員会(NRC)の設計認証(DC)審査に申請していないが、2020年8月からはカナダ原子力安全委員会(CNSC)が同設計の予備的設計評価(ベンダー設計審査)を実施中である。(参照資料:メリーランド州政府、X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Jun 2022

2622

英ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)のK.クワルテング大臣は6月14日、イングランド南東部のサフォーク州でEDFエナジー社が計画している「サイズウェルC(SZC)原子力発電所建設プロジェクト(約167万kWの欧州加圧水型炉=EPR×2基)」に対し、「規制資産ベース(RAB)モデル」を通じて資金調達を行う手続が大きく進展したと発表した。今年3月に成立した「原子力融資法」の基準に基づき、同相はこの日、同モデルの支援を受けるSZC発電所の開発事業者として、EDFエナジー社の子会社であるNNB GenCo(SZC)社を指名した。指名理由をまとめた文書案は7月4日までの期間、NNB GenCo(SZC)社と規制当局の原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)、ガス・電力市場局(Ofgem)に提示される。また、資金の調達方法や収益調整など同モデルの詳細に関する見解も、複数の原子力開発事業者やエネルギー企業、英国の送電系統運営者、スコットランドとウェールズの関係閣僚といったステークホルダーから聴取する。これらは同モデルで事業者支援を行う最初のステップになるとしている。これとは別に、SZC建設プロジェクトを正式に進めるには、主要認可である「開発合意書(DCO)」を英国政府から取得しなければならない。NNB GenCo(SZC)社は2020年5月、計画審査庁(PI)に「DCO」の申請書を提出しており、BEISの担当相はPI勧告に基づいて7月8日までに可否の最終判断を下す予定。この締め切り日は当初、今年の5月22日に設定されていたが、関係情報を十分検討する時間が必要だとして、PIが5月12日に日程の延期を発表していた。英国では現在、EDFエナジー社が南西部サマセット州でヒンクリーポイントC(HPC)原子力発電所(172万kWのEPR×2基)を建設中だが、開発リスクに対する英国政府の保証として発電電力の売買に「差金決済取引(CfD)」を適用することが決まっている。しかし、CfDでは開発事業者が建設資金を全面的に賄わねばならない上、発電所の運転開始後に初めて資金の回収が可能になることからリスクが大きく、後続のカンブリア州のムーアサイド計画や、ウェールズにおけるウィルヴァ・ニューウィッド計画は撤回された。これに対して、RABモデルで建設資金を調達した場合、事業者は経済規制当局の認可に基づき、建設工事の初期段階から平均的な世帯の年間電気代に数ポンドを上乗せできるほか、本格的な工事期間中は月額平均で約1ポンド(約162円)が徴収可能。資金の調達コスト(借入利子)も軽減されるため、プロジェクトの確実性という点で民間部門の投資家に安心感を与え、最終的には消費者の電気代が削減される。英国政府は、大型炉建設プロジェクトの全期間中に節約される金額は、1件当たり300億ポンド(約4兆8,700億円)を超えると試算している。このような手続を通じて、原子力発電所の新設交渉はまた一歩、実現に近づいたとBEISは指摘。SZC建設プロジェクトは、新しい資金調達の枠組を原子力で活用する最初の事例となり、英国では2030年までに新たな原子炉の建設計画を最大で8基分承認するほか、2050年までに原子力発電設備を2,400万kWまで拡大、「英国の原子力ルネサンス」を実現に導くことができると強調している。(参照資料:BEIS、EDFエナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Jun 2022

2949

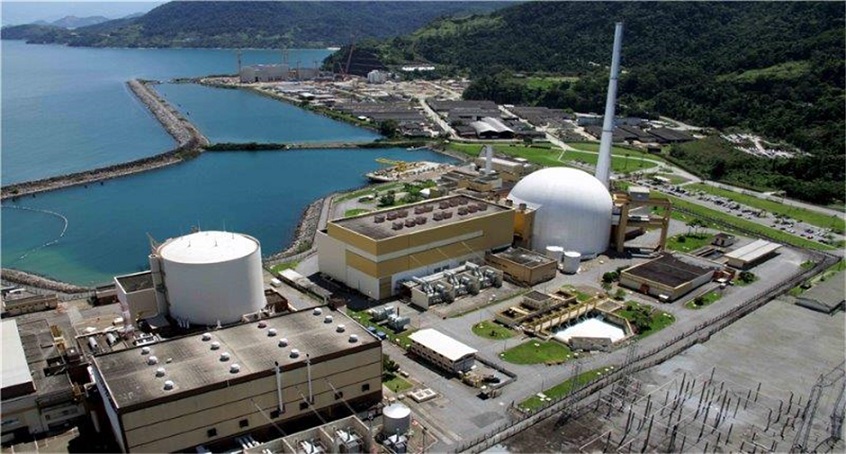

国際原子力機関(IAEA)は6月10日、ブラジルのアングラ原子力発電所(PWR×2基)で1985年から稼働している同国最古の1号機(PWR、64万kW)について、運転期間をこれまで設定されていた40年から60年に延長した場合の安全審査を完了したと発表した。IAEAは加盟国における原子力発電所の長期運転(LTO)を支援するため、LTOに係る組織や体制、設備・機器の経年変化(劣化)管理などの活動がIAEAの最新の安全基準を満足しているか評価し、事業者にさらなる改善に向けた推奨・提案事項を提供するためのプログラム「SALTO」(Safety Aspects of Long Term Operation)を2005年から実施している。IAEAのSALTO担当チームは今回、2018年にアングラ1号機で実施した「事前SALTO調査」の勧告事項が実行に移されているかについて、事業者の要請を受けて今月7日から10日までフォローアップ調査を行った。チーム・リーダーのM.マルチェナ原子力安全管理官は、「LTO期間中の1号機の安全確保に向けて、準備作業がタイムリーに進められている」と評価。同炉では特に経年変化管理が大幅に改善されたとしており、残りの事項についてもさらなる改善活動に取り組むよう促した。ブラジルでは、2020年12月に鉱山エネルギー省(MME)が「2050年までの国家エネルギー計画(PNE 2050)」を決定しており、その中で新たな原子力発電設備として1,000万kW分を建設することを想定。既存の商業炉については、諸外国における実績等から運転期間を20年延長した場合、コスト面等で競争力が高くなると指摘している。ブラジル唯一の原子力発電所であるアングラ発電所は、電力大手エレトロブラス社(旧電力公社)傘下のエレトロニュークリア社が運転しており、建設工事が2015年に中断した同3号機については、完成に向けて入札等の手続きを実施中。エレトロニュークリア社はまた、新規原子力発電所の立地点を選定するために、MMEが今年1月に電力研究機関と協力協定を締結したことを明らかにしている。アングラ1号機については、同社は2045年まで運転継続することを計画中。このため、IAEAのSALTOチームは今回の安全審査で良好だった点として「LTO実施に向けて規則に則った方針が策定され、関係組織の改革なども行われている」と指摘した。また、「期間を限定した経年変化現象の分析作業(TLAAs)」も完了し、機器素材の疲労計算や経年腐食か所の特定や再確認などが行われていた。同炉ではさらに、多数の機器について経年変化管理プログラムが策定されており、SALTOチームはこれらがすでに開始されている点などを評価した。一方、さらなる改善が必要な部分として、SALTOチームは厳しい条件下における電気機器の耐久性を確認するため包括的プログラムを本格的に実施すること、LTOに対応する長期的な人員配置計画の策定と実施を求めている。このような結果を取りまとめた暫定報告書は、調査の完了時点でSALTOチームがエレトロニュークリア社とブラジルの規制当局に提示済み。正式な最終報告書については、これらにブラジル政府を加えた3者に対して、SALTOチームが3か月以内に提出することになっている。エレトロニュークリア社側では、改善項目に意欲的に取り組むことと、同炉に2023年に再び本格的なSALTOチームを招聘することを決定している。(参照資料:IAEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Jun 2022

2464

フィンランド雇用経済省のM.リンティラ経済問題担当大臣は6月7日、「欧州が原子力抜きでCO2排出量の実質ゼロ化やエネルギーの自給を達成することは難しい」と発言、原子力発電は欧州が化石燃料から段階的に撤退するための解決策を提供していると強調した。同相によると、ウクライナにおける昨今の戦況により、フィンランドはロシア産化石燃料の輸入から脱却する方策を見つけねばならない歴史的重要局面を迎えている。「地球温暖化の防止問題などとともに途方もなく難しい課題ではあるが、これらを解決に導きエネルギー供給の途絶から回復する力を増強するには、フィンランドは原子力も含めてすべての利用可能な手段と能力を活用する必要がある」と指摘している。これは同日から9日まで、首都ヘルシンキで開催されていたビジネス・イベント「北欧原子力フォーラム2022」の場で述べられたもの。フィンランドは5月15日、これまでの中立政策を破棄して北大西洋条約機構(NATO)への加盟申請を正式決定したが、これにともないロシアは、同月21日からフィンランドへの天然ガス供給を停止している。同フォーラムでは、北欧諸国における原子力部門の最新情報や実状を知るため、世界中から原子力関係当局や機関、企業、研究者らが出席した。冒頭演説でリンティラ大臣は、「原子力はクリーンエネルギー生産の要であり、フィンランドは2035年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指しているが、これは我が国が既存の原子力発電所を継続利用していく必要があることを示している」と説明。電気事業者のフォータム社が今年3月、保有するロビーサ原子力発電所の2基を2050年末まで約70年間運転するため、申請を行った事実に言及した。 同時にリンティラ大臣は、原子力発電所が建設の計画段階から起動に至るまでに長期間を要するという点も指摘。ティオリスーデン・ボイマ社(TVO)が2005年から建設しているオルキルオト3号機が、今年3月にようやく送電開始したことについて、同相は「待っただけの価値はある」と強調した。同相はまた、フィンランド国民の6割以上が原子力を支持していることから、「エネルギーのエンドユーザーとして、国民や社会にはエネルギー生産について発言する権利がある」と言明。「原子力開発には長期の投資が必要であり、同部門への財政支援を規制する際も、この点を考慮しなければならないと理解する必要がある」と指摘した。リンティラ大臣によると、欧州のエネルギー問題を将来的に解決する一方策として、近年は小型モジュール炉(SMR)に関する議論が幅広く行われている。この点に関しては、「未だ商業利用に至っていないものの、そのための準備として、いつもどおり安全面や経済面、規制面で総合調整を図ることがSMRの将来に繋がる」と述べた。同相はさらに、放射性廃棄物の管理問題も将来の原子力技術を決定づける主要要素だとし、「フィンランドでは放射性廃棄物の管理施設や廃止措置設備に、継続的かつタイムリーに予算措置を講じることが重要になる」と指摘。昨年末、放射性廃棄物の最終処分を担当するポシバ社が世界初の使用済燃料最終処分場の操業許可を雇用経済省に申請したことから、「放射線・原子力安全庁(STUK)とともに当省が審査を開始した。処分場計画をここまで進められたのは、数十年にわたる研究開発の賜物であるとともに、ポシバ社が長期的な作業を地道に実施してきたことによる」と説明した。使用済燃料の処分場については、フィンランドに続いて隣国スウェーデンの政府も今年1月、最終処分場の建設許可を発給。リンティラ大臣は「2020年代半ばまでには我が国の最終処分場が完成する予定。スウェーデンでも同様の判断を下したことを喜ばしく思う」と述べた。(参照資料:フィンランド政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Jun 2022

2133

米国の原子力機器・燃料サービス企業であるBWXテクノロジーズ(BWXT)社は6月9日、国防総省(DOD)が軍事作戦用の可搬式マイクロ原子炉を設計・建設、実証するために進めている「プロジェクトPele」で、同社製の先進的高温ガス炉(HTGR)設計が最終的に選定されたと発表した。DODの戦略的能力室(SCO)から獲得した約3億ドルの契約に基づき、同社は2024年までに米国初の先進的マイクロ原子炉となる同社製HTGRの原型炉(電気出力0.1~0.5万kW)をフルスケールで製造し、アイダホ国立研究所(INL)内に設置。HALEU燃料(U-235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)の三重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用する同炉では、INLがその後、最大3年にわたって様々な実験プログラムを実施する。具体的には、同炉の操作性や分散型電源としての性能を確認するほか、システムの分解と再組立て実験を含む可搬化の実証も行うとしている。DODの作戦活動では、年間約300億kWhの電力と一日当たり1,000万ガロン(約37,850m3)以上の燃料が必要。今後、この量は一層増加する見通しであるため、SCOは小型で安全かつ輸送も可能な原子炉でクリーンエネルギーを確保し、遠隔地や厳しい環境下での作戦活動を長期的に維持・拡大する方針である。SCOはまた、マイクロ原子炉を民生部門における災害対応とその復旧活動に活用し、脱炭素化構想の推進に役立てる可能性を指摘している。INLで建設するHTGR原型炉は、市販の輸送用コンテナを使って、鉄道やトラック、船舶、航空機等で安全かつ速やかに運搬することを目指しており、長さ20フィート(約6m)の機器を内蔵した複数モジュールでの構成とする予定。設置場所で組立て始めて、72時間以内に稼働できるようシステム全体を設計する一方、撤収に際しては7日以内の停止、冷却、接続切断、分解、輸送機器への積載を可能にする計画である。「プロジェクトPele」の非営利性に鑑み、SCOはエネルギー省(DOE)の権限の下でマイクロ原子炉の運転や実験を実施する考え。独立の立場から安全・セキュリティ面の規制を担う原子力規制委員会(NRC)も同プロジェクトに参加し、適用される原子力規制や許認可プロセスについて、SCOに正確で最新の情報を提供する。BWXT社は今後約2年にわたり、バージニア州やオハイオ州にあるBWXTアドバンスド・テクノロジーズ社の施設で原型炉の製造に取り組む。約40名の熟練技能者やエンジニアを新たに雇い入れるなど、総勢120名余りを同プロジェクトに動員する計画である。このほか、同プロジェクトの主契約者BWXT社の業務を支援するため、様々な経験を積んだ企業チームが同社に協力。その主要メンバーには、軍需メーカーのノースロップ・グラマン社やエアロジェット・ロケットダイン社、英ロールス・ロイス社の北米技術部門であるリバティワークス、防衛・宇宙製造業のトーチ・テクノロジーズ社が含まれている。BWXTアドバンスド・テクノロジーズ社のJ.ミラー社長は、「環境を保全しつつ必要な動力を得るため、当社は新しい原子炉を設計・建設・試験するというミッションに取り組んでいる」と説明。増加する電力需要に応えながらCO2排出量の大幅削減に貢献するには、先進的原子炉設計が重要な対応策になることを原子力産業界全体が認識していると強調した。(参照資料:BWXT社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Jun 2022

4875

カナダのテレストリアル・エナジー社の6月7日付け発表によると、同国の原子力安全委員会(CNSC)と米国の原子力規制委員会(NRC)が初の「共同技術審査」として実施した同社製小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)の審査が、このほど完了した。この共同技術審査は、NRCとCNSCが小型モジュール炉(SMR)や先進的原子炉設計を一層効率的、効果的かつタイムリーに分析し、原子力安全・セキュリティを一層向上させるために締結した2019年8月の協力覚書(MOC)に基づいており、国境を跨いで両機関が実施する共同規制プログラムの一部である。同MOCは両機関による2017年8月の了解覚書(MOU)の協力項目を拡大させたもので、ここではSMR等の技術開発における経験や専門的知見、良好事例を両機関が共有し、原子力安全規制の実効性をさらに高めることが目標となっている。今回の初の共同技術審査で、両機関はテレストリアル・エナジー社が実施したIMSRの「設計に起因して想定される事象(PIE)」の分析結果やIMSRに使われている技法などを審査。テレストリアル・エナジー社によると、このような作業は将来、同社がカナダや米国でのIMSR建設に向けて許認可申請の準備を行う際、一層詳細な安全評価作業を実施するための基盤になる。CNSCのM.バインダー前委員長は初の共同技術審査が完了したことについて、「IMSRの商業化に向けた規制プログラムが大きく進展するとともに、原子力規制で国際的な調和が可能であることを明確に示した」と評価。「独立の立場を持つ2国家の規制機関が審査することで、対象技術の信頼性が高まるだけでなく、世界市場への投入に向けた推進力が生み出される」と強調した。NRCのJ.メリフィールド元委員は、「2つの規制機関の間で審査の調和を図り、規制の重複を避けるという意味で重要な節目が刻まれた」と指摘。「今回の審査で、北米大陸における次世代原子炉の開発は実際の建設に向けて大きく前進した」と述べた。テレストリアル・エナジー社のIMSR(熱出力40万kW、電気出力19万kW)は、電力のみならずクリーンな熱エネルギーも供給可能な第4世代の原子炉設計。他の先進的原子炉設計の多くがHALEU燃料(U-235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を装荷するのに対し、IMSRはこれまで世界中の軽水炉に装荷されてきた(濃縮度5%以下の)標準タイプの低濃縮ウランを使用する。同社としては、まずIMSRの最初の商業用実証炉をカナダで建設し、その後に米国法人(TEUSA社)を通じて、北米を始めとする世界市場にIMSRを売り込む方針。CNSCは現在、カナダの規制要件に対するIMSRの適合性を「ベンダー設計審査」と呼ばれる非公式の予備的設計評価サービスで審査中である。IMSRはすでに同審査の第1段階をクリアし、2018年12月から第2段階の審査が行われている。NRCの設計認証(DC)審査に関しては、TEUSA社が将来的に申請することを計画中である。 (参照資料:テレストリアル・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Jun 2022

2480

フィンランドで世界初の使用済燃料・深地層処分場を建設しているポシバ社は6月2日、地上設備となる「封入プラント」の建屋がスケジュール通りに5月末に地元の建設工事会社から引き渡され、同建屋で使用済燃料封入システムの設置準備が整ったと発表した。ポシバ社は、フィンランド国内で原子力発電所をそれぞれ運転するティオリスーデン・ボイマ社(TVO)とフォータム社が共同で設立した企業で、同国における使用済燃料最終処分の実施主体である。ポシバ社は2000年、フィンランド南部サタクンタ県のユーラヨキ地方にあるオルキルオト原子力発電所の近郊を最終処分場の建設サイトに選定し、2012年12月には同処分場の建設許可を政府に申請した。同許可を2015年11月に取得した後は、2016年末に総工費約5億ユーロ(約711億円)で同処分場の建設工事を開始しており、2019年からは封入プラントの建設工事を進めていた。地下430m地点の設備となる処分坑道については、2021年3月にポシバ社が試験用の処分坑道を掘削するスケジュールを発表、同坑道では2023年に総合機能試験を実施することになった。また、2021年5月に同社は実際に使用する処分坑道の掘削を開始、同年12月には、最終処分場を2024年3月から2070年末まで操業するための許可を雇用経済省に提出している。ポシバ社の計画では、中間貯蔵施設に貯蔵されている使用済燃料を輸送キャスクで封入プラントに運び込み、厚さ1.3mのコンクリート壁で囲われた取扱セル内で、鋳鉄製と銅製の二重構造になっているキャニスターに封入する。その後アルゴン・ガスを充填し、蓋を溶接してキャニスターを密閉、リフトで地下の処分設備まで運ぶ工程である。封入プラントの建設工事には、地元サタクンタ県の企業が数多く参加しており、多国籍の建設企業であるスカンスカ(Skanska)社のサタクンタ支部および下請企業に加えて、同県の建設企業や空調設備企業がポシバ社との契約に基づいて建屋の建設や建屋設備の作業を実施。このほか、スウェーデンの大手コンサルティング企業であるスウェコ(Sweco)社が封入プラントの技術構成を、設計エンジニアリング・サービス企業のアフリー(AFRY)社と技術コンサルティング企業のエロマティック(Elomatic)社が電気機器や冷暖房設備の設計を担当している。ポシバ社の発表によると、封入プラントでは沢山の技術や機器が採用されている。延べ床面積は約1万1,500m2で、約1万7,500m3のコンクリート構造物を使用している。(参照資料:ポシバ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Jun 2022

2595

フランス電力(EDF)は6月2日、小型モジュール炉(SMR)の許認可手続きを国際的なレベルで調整し、各国のSMRの規制環境整備を加速するため、同国の原子力安全規制当局(ASN)がフィンランドおよびチェコの規制当局と共同で、EDFらが開発中のSMR設計「NUWARD」を審査すると発表した。この共同規制審査は、欧州における規制条件の調整に向けた初期段階のケーススタディになると位置付けている。「NUWARD」は、フランスでの50年以上の経験が蓄積されたPWR技術に基づき、EDFがフランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)やテクニカトム社などと協力して開発している出力34万kWのSMR。EDFは2020年代後半にも競争力を備えたSMR設計として「NUWARD」を世界市場に送り出す方針で、現在は概念設計の段階にある。EDFはまた、同設計を通じて欧州連合(EU)が目指す「2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化」にも大きく貢献できると考えている。ASNが主導する今回の共同規制審査には、フィンランドの放射線・原子力安全庁(STUK)とチェコの原子力安全庁(SUJB)が参加する予定。3か国それぞれの国内規制に基づき、国際的に最高レベルの安全性を備え、最新の知見や良好事例を十分反映することを目指し審査する。同審査の技術的な協議を通じて、3者はそれぞれの規制慣行に関する理解を互いに深め、「NUWARD」が国際的な許認可手続きで直面する課題の解決能力を持つとともに、市場が将来的に要求するニーズを取り入れて改良していく。EDFとしては、CO2を多量に排出している世界中の石炭や石油、天然ガスの高経年化した火力発電所を「NUWARD」でリプレースし、水素生産や地域熱供給、脱塩などへの利用を拡大したいとしている。EDFの今回の発表によると、SMRはCO2排出量の実質ゼロ化に役立つと認識されているため、数多くの国が高い関心を抱いている。ただし、これを実用化しエネルギー市場で競争力を備えたものにするには、適用技術の技術革新や量産化技術の開発、明確な規制の枠組み等が必要。欧州およびその他の地域で関係規制や要件を調整することは、設計を標準化し工場で大量生産するための重要な前提条件になる。また、各国個別の要件による設計の適合性の制約解消にも不可欠な要素である。EDFグループとしては、このような課題に対する産業界の様々な関係機関やステークホルダーの関心を高め、協力して取り組む方針。欧州その他の国際的なレベルでも関係プログラムに積極的に貢献していくとしており、具体例として、フォーラトム(欧州原子力産業協会)が欧州の100名以上の科学者や環境専門家のグループ「欧州持続可能な原子力技術プラットホーム(SNETP)」と協力して推進している「欧州SMRパートナーシップ」や、国際原子力機関(IAEA)が近年開始した「原子力設備の調和化と標準化構想(NHSI)」を挙げている。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Jun 2022

2776

ウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社と米ウェスチングハウス(WH)社は6月3日、ウクライナで稼働する15基のロシア型PWR(VVER)すべてにWH社製原子燃料を調達するとともに、同国で建設するWH社製AP1000も9基に増やすなど、これまでの協力を大幅に拡大する追加契約を締結した。ウクライナのロシア離れは、2014年にロシアがクリミア半島を一方的に併合して以降、進展している。南ウクライナ原子力発電所やザポリージャ原子力発電所ではすでに、2015年から2016年にかけてWH社製原子燃料の試験装荷が始まっていた。ウクライナはまた、建設工事が中断しているフメルニツキ原子力発電所3、4号機(K3/K4)(各100万kWのVVER)の完成に向けて、2010年にロシアと結んでいた協力協定を解除すると2015年に表明。2021年8月にエネルゴアトム社がWH社と締結した契約では、建設進捗率が28%のK4にAP1000を採用するとしたほか、その他の原子力発電所も含めてAP1000をさらに4基建設するとしていた。両社の今回の追加契約ではさらに、ウクライナ国内でのAP1000建設プロジェクトを支える「ウエスチングハウス・エンジニアリング・センター」を同国に新たに設置することになった。ウクライナで稼働する既存の15基の運転支援や、これらの炉で将来的に実施される廃止措置の支援も、同センターの役割に含まれるとしている。追加契約への調印は、最初のAP1000が2基建設される予定のフメルニツキ原子力発電所で、エネルゴアトム社のP.コティン総裁とWH社のP.フラグマン社長兼CEOが行った。これにはウクライナのエネルギー相と、WH社の燃料製造施設が立地するスウェーデンの在ウクライナ大使も同席。調印後は同発電所の視察が行われている。新しい契約によって、両社は既存の契約を再構築したと説明している。WH社の発表によると、稼働中原子炉の全面的な燃料調達先として同社が選定されたのは、ウクライナでエネルギーを確実に供給していく必要性を両社が共有していることや、両社がこれまでに築いてきた盤石な協力関係に基づいている。また、ウクライナ向けの原子燃料を製造するスウェーデンのバステラスでは、燃料集合体の機器製造に関するウクライナへの技術移転を今後も継続。エネルゴアトム社傘下のアトムエネルゴマシ社は近年、WH社製燃料集合体の上下ノズルについて、製造認定を受けたとしている。エネルゴアトム社のコティン総裁は今回の契約について、「現在のように困難な状況下においても、当社は戦略的パートナーであるウェスチングハウス社との協力分野や規模を広げており、ウクライナの原子力発電の歴史に新たな一ページが刻まれるだけでなく、欧州のエネルギー自給にも大きく貢献できると確信している」と述べた。WH社のフラグマンCEOは「業界をリードする当社の原子燃料やサービスで、ウクライナの稼働中原子炉を全面的にサポートできることや、新たに建設するAP1000の基数が5基から9基に増えたことを誇りに思う」と表明。「エネルゴアトム社との長年にわたる連携関係を今後も大切にし、ウクライナの脱炭素化に向けて協力していきたい」としている。(参照資料:WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

06 Jun 2022

5163

チェコの国営電力(CEZ社)と傘下の国立原子力研究機関(UJV Rez)、およびCEZ社のテメリン原子力発電所が立地する南ボヘミア州の州政府は5月30日、同国初の小型モジュール炉(SMR)建設計画を加速する3者の共同プロジェクトとして、「南ボヘミア原子力パーク」を始動すると発表した。同プロジェクトにより、SMR関係の研究開発と建設準備を共同で進める方針で、3者はこの日、同パークの設立覚書に調印している。CEZ社は今年の3月末、計画しているSMR初号機の建設サイトとしてテメリン発電所敷地内の一区画を確保した。建設するSMR設計はまだ決定しておらず、CEZ社等のCEZグループはこれまでに、SMRを開発している米国のニュースケール・パワー社やGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社、ホルテック・インターナショナル社のほか、英国のロールス・ロイス社、フランス電力(EDF)、韓国水力・原子力会社(KHNP)などと個別に協力覚書を締結している。今回このCEZ社の建設計画に、様々な研究インフラを保有するUJV Rezが加わったもので、UJV Rezが現在進めているモジュール式先進的ガス冷却高速炉「HeFASTo」や、溶融塩で冷却する小型のモジュール式高温原子炉「Energy Well」の概念研究は、先進的レベルと言われている。「南ボヘミア原子力パーク」プロジェクトでは具体的なタスクとして、SMR建設にともなう技術面や財政面の実行可能性評価のほか、官民および学術界との連携、許認可手続きの準備などが含まれる。CEZ社はプロジェクトの始動に際し、「当社は原子力分野では欧州におけるリーダーの一人であり、今後もその立場を維持する方針だ」と表明。原子力の持つ高い安全性と低い価格の重要性を強く認識しているからこそ、SMRの建設においても大きな役割を果たしていきたいと述べた。一方、大型炉開発に関しては、CEZ社は2015年5月の「国家エネルギー戦略」と、これをフォローする「原子力発電に関する国家アクション計画」に基づき、ドコバニ原子力発電所で最大120万kWの原子炉を2基増設することを計画。CEZグループのドコバニⅡ原子力発電会社(EDUⅡ)は2020年3月、プラント供給企業の選定や建設工事の実施に先立つ準備手続として、同計画の立地許可を申請した。原子力安全庁(SUJB)は2021年3月にこの許可を発給しており、EDUⅡ社は今年3月、最初の1基についてサプライヤーの競争入札を開始している。CEZ社によると、SMRの建設計画を加速しても、これらの大型炉開発が妨げられることはない。SMR建設は並行的に進める計画であり、SMRは既存の石炭火力発電所のリプレースに適した設備になる。南ボヘミア州のM.クバ知事は今回のプロジェクトについて、「もちろん州民の安全確保が最も重要だが、途方もなく大きなチャンスでもあり当州はSMR建設のリーダーになりたい」と表明。世界中から専門家が訪れ、国内企業が機器の開発・製造に携わる中心地とするほか、新しい原子力発電所の運転員訓練センターも誘致したいとの抱負を述べた。(参照資料:UJV Rez(チェコ語)、南ボヘミア州政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Jun 2022

3052

韓国原子力研究院(KAERI)は5月26日、原子力研究開発分野におけるバングラデシュ原子力委員会(BAEC)との既存の技術協力を強化するため、25日に同国の首都ダッカにあるBAEC本部で了解覚書を締結したと発表した。今回の覚書への調印は、KAERIのW.S.パク院長とBAECのM.A.ハク委員長が行った。調印式にはこのほか、バングラデシュ駐在の韓国大使と双方の代表者が出席している。同覚書を通じて、KAERIはこれまでの協力分野の中でも特に共同研究や人材育成に力を入れるとともに、個別の技術課題や協力活動に関する協議を実施。双方のチームや個人が互いの施設を視察し関連情報を共有するほか、既存設備の性能評価を実施して新たな設備の建設も検討する。具体的な協力項目としては、研究炉の開発・利用と改修工事、放射性同位体の生産と利用、放射線技術や中性子科学の発展、放射性廃棄物の管理などを挙げている。BAECとのこれまでの協力で、KAERIはBAECが保有する出力0.3万kWのTRIGA研究炉(BTTR)に対し、デジタル式計装・制御(I&C)システムの設計・供給と設置、および試験と起動に関するコンサルティング業務契約を2021年7月に獲得した。このような成果に基づき、今回の覚書は両者の協力を一層高いレベルに引き上げる推進力にしたいと述べた。バングラデシュでは現在、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が傘下のアトムストロイエクスポルト(ASE)社を通じて、バングラデシュ初の原子力発電所となるルプール1、2号機(各PWR、120万kW)をダッカの北西約160kmの地点で建設中。1号機では昨年10月に原子炉容器の設置が完了しており、2号機用の原子炉容器と蒸気発生器もすでに建設サイトに搬入された。1、2号機はそれぞれ、2023年と2024年の運転開始を目指して作業が進められている。商業炉の運転に関しては、ロスアトム社がバングラデシュ側に全面的に協力している。建設中の2基では最新鋭の第3世代+(プラス)のロシア型PWR(VVER)「AES-2006」を採用しているため、ロスアトム社は傘下のロスアトム・サービス社の「技術アカデミー」を通じて、バングラデシュの専門家に2週間の訓練コースを提供。昨年11月に実施したオンラインの訓練コース「AES-2006の技術的側面:VVER技術に関する原子力カリキュラムの開発」では、バングラデシュの科学技術省(MoST)やBAEC、BAEC所有のバングラデシュ原子力公社(NPCBL)、原子力規制庁(BAERA)、大学等から50名以上の専門家や管理者らが参加した。(参照資料:KAERI、ロスアトム社の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Jun 2022

2290

ハンガリーのパクシュⅡ開発会社は5月26日、120万kWのロシア型PWR(VVER)×2基で構成されるパクシュ原子力発電所Ⅱ期工事の建設に向けて、サイトの掘削前に必要となる「地下水遮断壁」の建設許可を国家原子力庁(HAEA)から取得したと発表した。既存のパクシュ原子力発電所(50万kWのVVER×4基)はハンガリー唯一の原子力発電設備であり、同国における総発電量の約50%を供給中だが、これらの原子炉はすでにVVERの公式運転期間である30年が満了した。同発電所を運転する国営MVMグループのMVM社が、4基の運転期間をそれぞれ20年延長する手続を取る一方、同じくMVMグループに所属するパクシュⅡ開発会社は、2020年6月にⅡ期工事の5、6号機について建設許可をHAEAに申請。HAEAは現在この申請書を審査中である。パクシュⅡ開発会社の今月19日付けの発表によると、議会の持続可能開発委員会は2023年後半にもパクシュⅡ期工事の着工を目指すと明言しており、この10年の間に2基とも運転開始させる方針である。原子力発電所のように複雑かつ多くの専門家が関係する施設については、ハンガリーでは関係の様々な許認可を複数の政府当局から取得する必要がある。エネルギー・公益企業規制庁(MEKH)はすでに、電力法の義務事項に照らし合わせて発電実施許可を発給。HAEAも2017年3月に、同建設プロジェクトのサイト許可を発給しており、パクシュⅡ開発会社はこれに基づいて、2019年6月から付属施設の建設といった準備作業を開始している。地下水遮断壁は、サイトの掘削にともない浸出する地下水を最小限に制御する役割を担っており、既存の4基の運転においても重要となる地下水位を維持。その建設許可が下りたことについて、外務貿易省のP.シーヤールト大臣は「Ⅱ期工事の着工に向けてプロジェクトは大きく前進した」と指摘。「今後数年間はエネルギーの供給危機に陥る可能性もあるが、自らが必要とするエネルギーを自ら生産できる国は万全だ。だからこそ、パクシュⅡ期工事の建設はハンガリーにとって最も重要なのだ」と強調した。パクシュⅡ期工事の建設については、ハンガリー政府が2014年1月、総工費の約8割に相当する最大100億ユーロ(約1兆3,800億円)をロシアからの低金利融資で賄うと発表。ロシア国営の原子力総合企業であるロスアトム社の傘下企業とパクシュⅡ開発会社は同年12月、同プロジェクトのEPC(設計・調達・建設)契約を含む主要な3契約に調印した。ロスアトム社側の今回の発表によると、地下水遮断壁の建設準備として、すでに地盤の改良や隔壁の建設が進められている。ハンガリー政府内では、J.シューリ無任所大臣が2017年5月から同プロジェクトの設計から建設、設置まで担当していた。しかし政府は今月19日、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や、これにともなうロシアへの制裁措置問題などを念頭に、同プロジェクトの実施を大幅に加速すると発表、関係責任をすべて外務貿易省に移管した。シューリ無任所大臣も、今後は同省所属の大臣として引き続きパクシュⅡ期工事関係の業務を担当する。シーヤールト外務貿易相は「これら2基のプラントはハンガリーの国家安全保障と経済および戦略的国益に資する」と表明。原子力こそ、最も確実かつ安定的に最安のエネルギーを供給できると強調している。(参照資料:パクシュⅡ開発会社の発表資料①、②、ロスアトム社の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Jun 2022

3347

地中海沿岸でトルコ初の原子力発電所建設を進めているアックユ原子力発電会社(ANPP)は5月27日、アックユ原子力発電所(120万kWのロシア型PWR=VVER×4基)4号機の建設工事で、タービン建屋の基礎プレート部分にコンクリートを打設する作業を開始したと発表した。これは昨年10月、トルコの原子力規制庁(NDK)が4号機の建設許可を発給したのにともなうもの。この許可により、同社は4号機の安全関係設備を含むすべての建設工事と機器の設置作業が可能になり、サイトでは現在、全4基の建設工事が同時並行で進められている。また、発電所の運営に必要な事務棟や補助建屋についても、建設中となっている。ANPP社は、トルコから同原子力発電所の建設プロジェクトを請け負った、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社のトルコ子会社。2018年4月に1号機の建設工事を本格的に開始したのを皮切りに、2020年4月に2号機、2021年3月には3号機の原子炉建屋の基盤部に最初のコンクリートを打設している。1号機では今年4月、排水システムの設置作業が行われており、建設工事は起動に向けた重要な準備段階に入っている。エネルギー源の多くを化石燃料に依存するトルコは、建国100周年を迎える2023年に1号機の運転を開始したいと考えており、2025年までに4基すべてが完成した後は同発電所で国内電力需要の約10%を賄う方針である。ANPP社は2020年5月に4号機の建設許可をトルコの原子力規制庁(NDK)に申請した後、2021年6月末に部分的建設許可(LWP)を取得。全面的な建設許可が下りる前までは、LWPの枠内で原子炉建屋やタービン建屋、補助建屋、およびその他の主要施設の基礎部分で掘削工事を行っていた。今回の発表によると、タービン建屋では基礎プレートに十分な強度を持たせるため、1万7,500 m3のコンクリートを投入するほか、3,500トンのスチール補強材を使用する計画。基礎コンクリートだけで、厚さは7mに達するとしている。コンクリートが設計強度に達した後は、NDKの代表や独立の立場の点検専門員を交えた特別委員会が、コンクリートの品質チェックを行うとしている。ANPP社のA.ゾテエバCEOは、「稼働にともなう負荷を均一に支えなければならない建屋の基盤建設では作業を複数段階に分けて実施しており、段階毎に厳しい要件を満たす必要がある」と説明。同発電所の建設工事では様々な技術的解決策を随所で適用しており、今回の基礎プレート作業に関しても、IAEAやトルコの安全基準のみならず、世界中の原子力コミュニティの近代的な要件に合わせて作業を進めていると強調した。アックユ原子力発電所建設計画では、原子力分野で初めて「建設・所有・運転(BOO)」によるプロジェクト運営方式を採用しており、約200億ドルといわれる総工費はロシア側がすべて負担。発電所の完成後、トルコ電力卸売会社(TETAS)が発電電力を15年間にわたり購入して返済することになる。(参照資料:ANPP社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 May 2022

2637

米国のウェスチングハウス(WH)社は5月24日、同社製の第3世代+(プラス)設計「AP1000」を世界中で建設する機会を共同で獲得していくため、韓国の現代建設(HDEC)と戦略的協力協定を締結したと発表した。協定への調印は、韓国のソウルにあるHDEC本社で行われた。この協定に基づき、HDECは保有するEPC(設計・調達・建設)契約企業としての能力を、WH社が進めるAP1000建設プロジェクトで実践するとともに、グリーンエネルギー部門における同社のプレゼンスを高めていく。一方のWH社側は、確証済みの技術を用いたAP1000の安全性と操作性の高さを強調した上で、建設国におけるエネルギー供給保証と脱炭素化をHDEC社と共同で支援していく考えを表明している。韓国では今月10日にユン・ソンニョル(尹錫悦)政権が誕生しており、同大統領がこれから実施するという「国政ビジョン」の中に脱原子力政策の破棄が明記された模様。同月20日に米国のJ.バイデン大統領が訪韓した際も、ユン大統領はバイデン大統領との共同声明でCO2を出さずに信頼性の高い電力を生みだす原子力の重要性を認めており、原子力はクリーンエネルギー経済の確立とエネルギーの供給保証を世界規模で加速する観点から重要な構成要素だと指摘した。共同声明によると、米韓両国は今後原子力分野の協力を一層強化し、世界中で先進的原子炉や小型モジュール炉(SMR)の開発・建設を加速する。これに向けた具体策として、今よりも盤石なサプライチェーンを構築するとともに、それぞれの機器製造能力の増強や輸出促進に資するツールを共同で活用すると説明。双方が賢い投資を行いつつ戦略的連携関係を深めていけるよう、「原子力技術の移転と輸出協力に関する米韓の了解覚書」に基づき、米韓およびその他の原子力市場における協力基盤を確実に築くとした。また、両国間のハイレベル委員会を通じて、使用済燃料管理に関する協力や原子力輸出の促進と原子燃料の確保等に関する協力を進めていくと表明。米国側はこのほか、国務省(DOS)が2021年4月に開始した「SMR技術の責任ある利用のための基盤(FIRST)」プログラムに、韓国側が今回参加を決めたことを歓迎するとしている。WH社の発表によると、AP1000は原子力産業界でも随一の操作性を備えており、燃料交換期間の短さや時間稼働率の高さでは多くの記録を達成。これに加えて、受動的安全対策を全面的に採用するなど、世界で最も安全な原子炉設計の一つだとしている。世界初のAP1000は、中国浙江省の三門原子力発電所と山東省の海陽原子力発電所で2009年から2010年にかけて2基ずつ着工されたAP1000が、2018年から2019年にかけて相次いで営業運転を開始した。また、米ジョージア州のボーグル原子力発電所では、同設計を米国で初めて採用した3、4号機が2013年から建設中である。中国の国務院はさらに今年4月の常務委員会で、三門と海陽の両原子力発電所で大型炉を新たに2基ずつ建設する計画を承認。WH社はその際、「当社製AP1000の建設が中国で新たに4基決まったことを歓迎する」とコメントしている。(参照資料:WH社、米大統領府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 May 2022

4141

米エネルギー省(DOE)は5月25日、国内で脱炭素化が難しい産業に対して、CO2排出量の実質ゼロ化に向けた最初の取り組みモデルを示すため、ゼロ化対策の基盤構築を目的とした「国立研究所を脱炭素化する試験的プログラム(The Net Zero Labs Pilot Initiative)」を傘下の4つの国立研究所で開始すると発表した。J.バイデン大統領が2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指していることから、DOEはその支援のため、まず国内17の国立研究所の中からアイダホ国立研究所(INL)など、地理的、気候的に異なる地域でそれぞれに特有のエネルギー問題を抱える4つを選定。3,800万ドルの予算で、クリーンエネルギー・インフラの開発をこれらの国立研究所で促進するほか、CO2排出量の削減が可能な技術の開発や活用対策を4つの国立研究所で積極的に講じていく。これに倣って、産業界のみならずDOEのその他の施設や連邦政府、州政府、地方自治体でも、同様の対策を実施できるような基盤を固めたいとしており、DOEは次年度で、17のすべての国立研究所が競争ベースでこのプログラムの追加予算を獲得可能にする方針である。DOEの説明によると、傘下の国立研究所は連邦政府施設のなかでも最も複合的にエネルギーを活用しており、その他の標準的な施設と比べて、供給停止からの回復力(レジリエンス)といった要求事項がはるかに多い。それぞれの国立研究所が、産業規模の重機器やデータセンター、原子炉など、大容量で持続的な動力源を必要とする特殊なインフラ設備を備えているため、DOEは今回のプログラムを通じて、このような重要設備がクリーンエネルギーで動くことを実証する考えだ。INLのほかに今回選定された研究所は、ペンシルベニア州とウエスト・バージニア州およびオレゴン州に3つの分所を持つ「国立エネルギー技術研究所(NETL)」、コロラド州の「国立再生可能エネルギー研究所(NREL)」、そしてワシントン州の「国立パシフィックノースウエスト研究所(PNNL)」である。INLでは、米国が脱炭素化目標を達成するため先進的な原子力技術を研究しており、「この目標達成には、技術革新を進めるこれら4つの研究所が連携して取り組むことが重要だ」と指摘した。これに向けて、INLは先進的原子炉技術やその他の技術開発で、数10年にわたって積み重ねてきた研究や経験を活用すると表明。革新的原子力技術の開発・実証・実用化というミッションを担う国立の原子力研究所として、INLはこのプログラムでCO2排出量を実質ゼロ化するための包括的なアプローチを取っていく。原子力に関してINLは、24時間年中無休で無炭素なエネルギーを生み出せる確認済みの技術と評価しており、これによって化石燃料への依存度を大幅に下げるとともにCO2の排出量も削減できると強調。そのために、マイクロ原子炉や小型モジュール炉(SMR)など先進的原子炉技術の活用を進めており、これらを太陽光や風力などの再生可能エネルギー源と統合した場合は、小規模発電網が有効であることも実証するとしている。今回のプログラムについて、DOEのJ.グランホルム長官は、「CO2排出量の実質ゼロ化に移行していくには、海運業や製造業、建設業に至るまで、あらゆる産業界でCO2を大幅に削減しなければならないが、これは当省の国立研究所の運営についても言えることだ」と表明。連邦政府の施設の中でも、最も多量にエネルギーを消費し脱炭素化が難しい施設によって、DOEはCO2排出量の削減取り組みについて、その他の施設に模範例を示す。また、地球温暖化の破壊的な影響を緩和しつつエネルギーコストを削減、クリーンエネルギー業界で増加する労働者も支援していきたいとしている。(参照資料:DOE、INLの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 May 2022

2455

ベルギーのA.デクロー首相は5月24日、次世代の小型モジュール炉(SMR)研究を実施する予算として、連邦政府が同国北部のモルにある原子力研究センター(SCK CEN)に1億ユーロ(約136億円)を拠出すると改めて表明した。これは、SCK CENの創立70周年を祝う記念式典の場で述べられたもの。同首相は今年3月、「地政学的に不穏な状況が続くなか、(国内で稼働する商業炉7基のうち)最も新しい2基の運転期間を2035年まで10年延長する」と発表した。2025年に設定していた脱原子力の達成時期を実質的に延期する考えを示しており、これと同時に、連邦政府が年間2,500万ユーロ(約34億円)をSCK CENに今後4年間拠出し、冷却材として水ではなく鉛やナトリウムなどの液体金属を使う第4世代のSMR研究を実施すると表明した。 記念式典で同首相は、SMRの長所について「小型でしかもモジュール式である上、これまで以上に安全であり、発生する廃棄物の量も少ない」と指摘。SCK CENはこれまで、保有する原子力関係の専門的知見を、主にガン研究などの核医学開発や原子力施設における安全性確保、電離放射線から国民や環境を防護すること等に活用してきたが、連邦政府としてはこの知見を次世代のSMR研究にも生かすことを期待している。同首相はまた、連邦政府の予算でSCK CENがこの分野の研究を開始すれば、ベルギーは将来技術の開発でリーダー的存在となり、化石燃料からの脱却も促進されるとした。また、2050年までにベルギーがCO2排出量の実質ゼロ化を達成する一助にもなると強調しており、「ベルギーでは今後のエネルギー供給ミックスで、一層多くの太陽光や風力の発電設備、水素エネルギーを活用していくが、持続可能な次世代の原子力にも将来的な役割がある」と指摘。SCK CENへの投資を通じて、ベルギーは原子力の知見からも恩恵を被ることができるとしている。首相のこの発表について、SCK CENは「賽は投げられた。これで当センターは当初の使命を再開することになる」と表明。同センターが発足した1952年当時、その使命は学術的な工学的試験・応用研究支援であったが、現在は産業分野の発電技術等の実証や未来技術の開発にも広がっている。SCK CENではまた、同国初の研究炉となった「BR1」や、照射用研究炉の「BR2」、PWRプロトタイプの「BR3」を運転した実績があり、現在は「BR2」の代替炉として鉛ビスマス冷却の高速中性子多目的研究炉「MYRRHA」を開発中である。SCK CENは今回、「ベルギーが仮に鉛冷却SMRの開発を選択した場合、熱出力5~10万kWの加速器駆動未臨界炉でもある『MYRRHA』の開発過程がこれに生かされる」と指摘。「MYRRHA」はSMRではないものの、冷却材が同じで設計がコンパクトである点など、いくつかの原理を共有しているため、「MYRRHA」開発でこれまでに得られた教訓を、革新的SMR技術の開発に転用できるとした。SCK CENのE.バンワーレ事務局長は、「革新的なSMRは発電が主目的だが、高速中性子を使用する『MYRRHA』では毒性の高い放射性廃棄物を無害で短寿命の廃棄物に転換できることを実証する予定であり、将来的に廃棄物を地層処分する際もこの能力を役立てたい」と述べた。SCK CENの次長も、「ベルギーで最初のSMRを建設するまでには膨大な研究作業が必要だが、これを成功に導けるよう学術界と産業界の両方で、内外との協力を進めていきたい」としている。(参照資料:SCK CEN、ベルギー首相府(仏語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 May 2022

2780

米ニュースケール・パワー社は5月24日、ルーマニアにおける同社製小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の建設について、同国の国営原子力発電会社(SNN)および初号機建設サイトのオーナーと了解覚書を締結したと発表した。この発表は、米国の貿易開発庁(USTDA)と商務省がルーマニアの首都ブカレストで共催した「SMRと先進的原子炉ワークショップ」で明らかにされた。SNNとニュースケール社はこの前日のワークショップで、ルーマニア南部ドゥンボビツァ県のドイチェシュティ(Doicesti)で13年前に閉鎖された石炭火力発電所の跡地を最有力候補として、出力7.7万kWのNPMを6基備えた「VOYGR-6」発電所(46.2万kW)を建設する方針を表明。今回の覚書では、この石炭火力発電所を所有する持ち株会社のE-Infra社も参加している。同覚書に基づき、3社は今後ドイチェシュティで、エンジニアリング調査や技術分析、および許認可関係の活動を実施する。ルーマニア初のSMRであり、欧州のSMRとしても最初に建設される見通しの「VOYGR-6」については、同国のK.ヨハニス大統領が2021年11月、米国のJ.ケリー気候担当大統領特使と協議した際、2028年までに同国のエネルギー生産システムに含める方針を表明した。SNNは今回、このSMR建設を通じてルーマニアが欧州でSMR建設を促進するハブとなり、機器の製造や組立、運転準備等でその他の国のSMR建設を支援していくとしている。エネルギー供給が脆弱なルーマニアにおいて、環境への影響が少なく競争力の高い原子力は、持続可能な電力部門の発展に向けた解決策であり、エネルギーミックスの重要な構成要素。既存のチェルナボーダ原子力発電所(70万kW級のカナダ型加圧重水炉×2基)では、運転開始後25年以上が経過した1号機の運転期間延長を計画しているほか、建設工事が停止中の3、4号機(各70万kW級のカナダ型加圧重水炉)については2031年までに完成させる考えだ。これに加えて、ルーマニアはSMRも建設する方針であり、SNNはニュースケール社と同社製SMRの建設可能性を探るため、2019年3月に最初の協力覚書を締結している。翌2020年10月にルーマニアと米国の両政府は、原子力開発プロジェクトに関する政府間協定(IGA)を結んでおり、米輸出入銀行(US EXIM)は、原子力を含めた同国のエネルギー・インフラ開発への支援として、最大70億ドルの提供を約束した。複数の候補地の中からSMR建設サイトを選定する調査に関しては、USTDAが2021年1月に約128万ドルの支援金をSNNに交付すると発表。米国のサージェント&ランディ(Sargent & Lundy)社がSNNに代わって同調査を行っており、その結果に基づきSNNが最も有望なサイトとしてドイチェシュティを選定した。SNNの発表によると、SMRの建設期間中に同国では約1,500名分、運転期間中には約2,300名分の雇用が期待できるほか、VOYGR発電所では193名分の常勤雇用が創出される。また、同国で年間400万トンのCO2が大気中に放出されるのを回避する一助にもなるとしている。 SNNのC.ギタCEOは、「建設サイトが決まったことと今回の覚書締結により、ニュースケール社製SMRの建設計画は大きく前進した。最初の協力覚書を結んでから約3年の間、当社はニュースケール社の技術とその安全性、成熟度、建設に向けた準備等について分析した。予備的に実施したサイト評価の結果、ドイチェシュティはあらゆる側面で原子力発電所の安全基準を満たしており、欧州初のSMR建設サイトとしての可能性には自信がある」と述べた。ドイチェシュティを擁するドゥンボビツァ県議会のS. コルネリウ議長は、「新たなエネルギー源を必要とする沢山の候補地の中から、最初のSMR建設サイトに選ばれたことを誇りに思う」と表明した。ドイチェシュティの石炭火力発電所では、56年間の運転経験と新たな発電所を建設する盤石な基盤があると述べ、「SMR建設によって跡地が有効に活用され、当県はクリーンエネルギーの恩恵を受ける」と指摘。新たな雇用も生み出され、地元経済とインフラの開発が促されるとしている。(参照資料:ニュースケール社、SNNの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 May 2022

3226

韓国水力・原子力会社(KHNP)は5月22日、慶尚北道蔚珍郡の北部で2012年6月から建設中だった新ハヌル原子力発電所1号機(PWR、140万kW)が、同日に初めて臨界条件を達成したと発表した。同炉については、韓国原子力安全委員会(NSSC)が2021年7月に条件付きで運転許可を発給した後に燃料を装荷。温態機能試験などを経て臨界に達したもので、今後はタービン系統などの性能試験を実施し6月初めから発電を開始する。定格出力まで各段階の出力で試験を行った後は、今年の後半にも同国で25基目の商業炉として営業運転を開始する予定である。同炉では、1990年代に米コンバッション・エンジニアリング(CE)社(当時)が開発した130万kW級PWR設計「システム80+」をベースに、韓国電力公社(KEPCO)の主導で開発した第3世代の140万kW級PWR設計「改良型加圧水型炉(APR1400)」を採用。KHNP社の発表によると、新ハヌル1号機では原子炉冷却材ポンプや計測制御システムなどが国産化されており、同炉によって韓国は原子力技術の自立を成し遂げたと強調している。また、同設計を欧州向けに修正した「EU-APR」は2017年10月、欧州の電力企業16社が定めた安全基準「欧州電気事業者要件(EUR)」の審査をパス。2018年9月には、米原子力規制委員会(NRC)が同委スタッフによる承認として同設計に「標準設計承認(SDA)」を発給したほか、翌2019年8月にはNRCの安全・規制要件をすべて満たした設計として、「設計認証(DC)」を発給している。韓国ではすでに、同設計を採用した新古里3、4号機がそれぞれ2016年12月と2019年8月に営業運転を開始しており、新ハヌル1号機は国内で3基目の「APR1400」となった。また、後続の「APR1400」として、新ハヌル2号機、および新古里5、6号機も建設中である。国外では、アラブ首長国連邦(UAE)で建設中のバラカ原子力発電所(「APR1400」×4基)で同設計が採用されており、2021年4月に1号機、今年3月に2号機が営業運転を開始した。これに続く輸出案件とするため、KHNP社は今年4月、ポーランドに6基の「APR1400」建設を提案している。なお、韓国では今月10日にユン・ソンニョル(尹錫悦)政権が誕生しており、これに先立ち大統領職の引き継ぎ委員会が発表した「国政ビジョン」では、脱原子力政策の破棄が明記された模様。今後各省庁における追加の議論を経て正式に確定する。ムン・ジェイン(文在寅)前大統領が始めた脱原子力政策では、2017年の「エネルギー転換(脱原子力)ロードマップ」と「第8次電力需給基本計画」に基づき、新ハヌル3、4号機と天地1、2号機、およびサイトと呼称が未定だった2基の建設計画が全面的に白紙化されている。(参照資料:KHNP社の発表資料(韓国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 May 2022

4344

フランス電力(EDF)は5月19日、英国子会社のEDFエナジー社が同国で約20年ぶりの原子力発電所として建設しているヒンクリーポイントC(HPC)発電所(172万kWの欧州加圧水型炉=EPR×2基)について、1号機の送電開始日程を前回2021年1月の予測からさらに1年先送りし、2027年6月に設定したと発表した。総工費に関しても、建設プロジェクトの最終投資判断(FID)を下した2016年9月当時、EDFエナジー社は196億ポンド(約3兆1,400億円)と試算していたが、2019年9月にこの数値を215億~225億ポンド(約3兆5,200億~3兆6,000億円)に改訂。2021年1月時点の見積もりでは220億~230億ポンド(約3兆5,300億~3兆7,000億円)に拡大しており、今回の日程先送りにともなう金額は250億~260億ポンド(約4兆~4兆1,700億円)に増加した。しかしEDFは、「同プロジェクトでは差金決済取引(CfD)((電力取引において、売電側と買電側で事前に一定の「行使価格」を設定。電力市場価格が行使価格を上回った場合、売電側がその差額を買電側に支払う一方、電力市場価格が行使価格を下回った場合は、買電側がその差額を売電側に支払う。))が適用されるため、英国民が支払う電気代に影響はない」と強調している。2018年12月の1号機着工以降、EDFエナジー社はコロナ禍においても建設を継続。2019年12月には2号機の建設工事も開始し、EDFは適宜スケジュールとコストを見直している。その結果、同社は2021年1月に、1号機で当初予定していた送電開始を2025年末から2026年6月に延期すると発表、今回はその日程をさらに先送りする判断を下した。また今後、新たな感染拡大の波やウクライナでの戦争がこれ以上影響を及ぼさないと仮定した場合でも、これら2基の作業がさらに15か月遅延する可能性があると指摘。今回の見直し作業においては、電気機器関係の作業と最終試験のスケジュールとコストは考慮しなかったとしている。コロナ禍で建設工事を継続した成果として、EDFは「サプライチェーンの健全性が保たれたほか、いくつかの重要な節目の作業が完了した」と指摘した。しかし、人的資源や資金、サプライチェーンが大きな制約を受けたのも事実であり、作業効率が低下。作業量などが増加し、延期の要因になったという。なお、同プロジェクトで次に実施する節目の作業として、EDFは2023年第2四半期に格納容器ドーム屋根の吊り上げと設置を予定している。(参照資料:EDFエナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 May 2022

4081

カナダのサスカチュワン州政府が一部出資する「サスカチュワン研究評議会(SRC)」と、米ウェスチングハウス(WH)社のカナダ法人は5月18日、同州内におけるWH社製マイクロ原子炉「eVinci」(電気出力0.5万kW)の建設に向けて、協力覚書を締結したと発表した。SRCはカナダで第2位の規模を持つ技術研究関係の公共企業体で、農業・バイオテクノロジーやエネルギー、環境、および鉱業の分野で世界中の顧客に科学的なソリューションを提供中。同州中央部のサスカトゥーン市にあるSRC環境分析研究所では、1981年3月から2021年11月まで電気出力20 kWの研究炉「SLOWPOKE-2」を運転した経験もある。WH社の「eVinci」は遠隔地や鉱山等における熱電併給を目的としており、設計寿命は40年間。10年以上燃料交換なしで運転することが可能で、炉外復水器となる部分の周囲にチューブを環状に巻き付け、主要熱交換器とする設計である。両者は将来的にサスカチュワン州内で、「eVinci」をエネルギー利用を含む様々な分野で活用するための試験を実施する。安全で輸送も容易な「eVinci」を使い、同州のクリーンエネルギー生産について、ニーズに即した解決策を生み出したいとしている。サスカチュワン州は今年3月、オンタリオ州とニューブランズウィック州およびアルバータ州とともに、4州が協力して小型モジュール炉(SMR)を開発・建設するための共同戦略計画を策定した。将来的にカナダのSMR技術や専門的知見を世界中に輸出していくのが目的で、ウラン資源に恵まれたサスカチュワン州では今のところ原子力発電設備は存在しないが、オンタリオ州で2028年までに送電網への接続が可能な出力30万kWのSMRを完成させた後、サスカチュワン州で後続のSMRを建設する計画が設定されている。今回の覚書締結について、同州のJ.ハリソンSRC担当相は「SRCでは38年間にわたって『SLOWPOKE-2』研究炉を運転した実績があるので、この経験を新たな技術であるマイクロ原子炉に生かしたい」と述べた。D.モーガン州営電力担当相も「近代的な原子炉設計には、州民が日々必要とするクリーンで安全なベースロード電源を提供する能力がある」と指摘。サスカチュワン州内で原子力発電開発を進めていけば、州内送電網の近代化が促されるだけでなく、数10億ドル規模の経済活動が州内で新たにもたらされると強調した。「eVinci」については、米エネルギー省(DOE)が2020年12月、官民のコスト分担方式で進めている「先進的原子炉実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定。7年間に総額930万ドル(このうち740万ドルをDOEが負担)を投じて、2024年までに実証炉の建設を目指している。一方、カナダにおいては2018年2月、WH社が同設計について「ベンダー設計審査(予備的設計評価サービス)」の実施をカナダ原子力安全委員会(CNSC)に申請したが、実施条件等で両者が協議中で審査はまだ始まっていない。それでもカナダ政府は今年3月、「eVinci」を将来カナダ国内で建設するため、イノベーション・科学・研究開発省の「戦略的技術革新基金(SIF)」から、2,720万カナダドル(約27億円)をWH社のカナダ法人に投資すると発表した。この投資を通じてカナダ国内の技術革新を促進し、SMR技術が持つ「いつでも利用可能で運搬も容易な低炭素エネルギー源」という特質を活用、カナダ経済への多大な貢献を期待するとともに、同国が目標とする「2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化」の達成で一助としたい考えだ。(参照資料:SRCおよびWH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

20 May 2022

2970

石油精製事業や通信事業を主軸とする韓国の大手財閥企業SKグループは5月17日、持ち株会社のSK社(SK Inc.)とそのエネルギー関係子会社のSKイノベーション社(SK Innovation)が、米国の原子力開発ベンチャー企業のテラパワー社と包括的な事業協力を実施するための了解覚書を締結したと発表した。ビル・ゲイツ氏が会長を務めるテラパワー社は現在、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社と共同で、第4世代の原子力技術であるナトリウム冷却の小型高速炉「Natrium」、および同炉と溶融塩熱貯蔵システムを組み合わせた「ナトリウム電力貯蔵システム」を開発している。SK社らは、無炭素なエネルギーミックスの現実的な選択肢となる小型モジュール炉(SMR)の技術を確保し、その商業化に協力することで韓国における次世代原子力産業の発展を支援。CO2排出量の削減という世界レベルの目標達成にも貢献し、SKイノベーション社が提供するエネルギー商品の脱炭素化も進めていく考えである。今回の発表によると、SKグループは昨年以来、地球温暖化の防止で「2030年までに全世界におけるCO2削減目標量の1%削減に寄与する」ことを目標に掲げている。同グループはCO2を排出しない安全な電源としてSMRの競争力に注目しており、「複雑な安全装置を使わず自然循環方式で原子炉の冷却が可能なほか、設計・建設方法の簡素化により設置と運転にかかるコストも削減できる」と指摘。SMRを前記目標達成の強力な選択肢に位置付けている。今回の覚書に基づいて、SK社らは今後、テラパワー社の次世代SMR技術や放射性同位体(RI)の生産能力を自らの事業領域と結び付け、様々な事業協力を展開していく。特に高い安全性に加えて、放射性廃棄物の排出量を大幅に削減できる燃料技術から、テラパワー社のナトリウム冷却高速炉(SFR)を、次世代SMR技術の中でも主力に位置付けられると高く評価している。SK社らはまた、輸送部門などあらゆる分野で電化が進み電力需要が急速に増加するなか、SMRは間欠性のある再生可能エネルギーを補完するなど、様々な可能性を持っていると表明。テラパワー社の溶融塩熱貯蔵システムが、電力需要に応じて発電量を調節可能な点を特に強調している。SK社らはこのほか、テラパワー社の技術で医療用放射性核種のアクチニウム225を製造できる点にも着目。アクチニウム225は、正常な細胞を傷つけずにガン細胞のみを破壊する「標的アルファ療法」で最も有効なRIと言われており、テラパワー社はアクチニウム225の製造・販売を通じて同療法の商業化加速を計画中である。(参照資料:SKグループの発表資料(韓国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 May 2022

3638

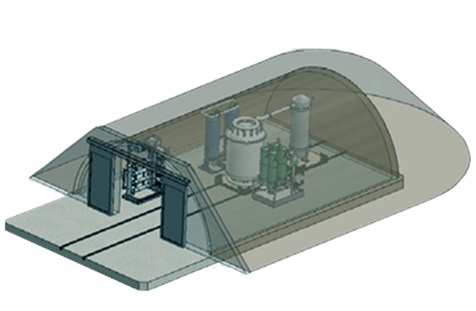

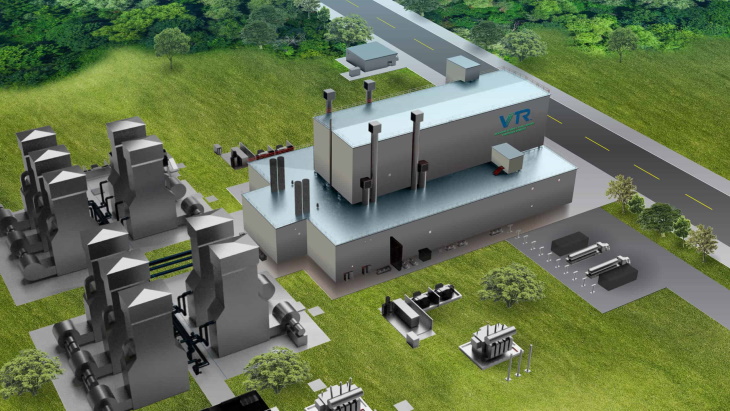

エネルギー省(DOE)は5月13日、先進的原子炉の原子燃料や資機材、計測機器等の開発で重要な役割を担う「多目的試験炉(VTR)」の建設に向けて、環境影響声明書(EIS)の最終版(FEIS)を発表した。その中でDOEは、VTRを建設・運転するのに最も好ましいサイトとして、傘下のアイダホ国立研究所(INL)を特定。VTRの支援施設として可能な限りINLの既存設備を活用する方針だが、VTRで使用する燃料の製造サイトについては今のところ判断を下していない。DOEは今後も技術評価を継続し、燃料製造の好ましいサイト・オプションを特定するとしている。VTRはナトリウム冷却式の高速スペクトル中性子照射試験炉(熱出力30万kW)で、革新的な原子力技術の研究開発および実証を飛躍的に加速すると期待されている。DOEは米国が2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成する上でも、VTRは大きく貢献すると指摘。VTRの建設に関する最終決定は今年の後半に下す予定で、建設が決まった場合は議会が予算措置を講じるのを待って、2023年にも最終設計と建設工事を開始、2026年末までにVTRの運転を本格的に始める計画だ。DOEの発表によると、米国では過去30年近く高速炉タイプの中性子源や高速中性子の照射試験を行える施設が存在せず、そうした能力を有するロシアや中国、インドに遅れをとってきた。DOEの原子力局は高速スペクトル試験炉の必要性を指摘する複数の報告書を受け、2018年に「VTRプログラム」を設置。同年9月に成立した「2017年原子力技術革新法(NEICA2017)」でもVTRの必要性が強調されており、DOEは同法の指示に従って2019年2月にVTRの建設プロジェクトを発表している。翌2020年9月には、DOEはVTR建設に向けた次のステップとして「重要決定(CD)1」を承認した。研究インフラの設計・建設における意思決定プロセスでは、CD-1で施設の概念設計やコストの見積が認められており、環境影響調査の実施もこの中に含まれている。その後のCD-2で詳細設計、CD-3で建設開始、CD-4でVTRは運転開始に至る見通しである。EISは国家環境政策法(NEPA)に準じて作成されるもので、DOEはVTRの建設と運転、および燃料の製造が周辺のコミュニティや環境に及ぼす潜在的な影響を分析した。可能性がある3つの選択肢は、①「VTRと燃料製造施設をアイダホ州のINLに設置」、②「VTRのみをテネシー州のオークリッジ国立研究所(ORNL)に設置」、および③「燃料製造施設のみをサウスカロライナ州のサバンナリバー・サイト(SRS)に設置」。これらについて、VTRで行われる試料の照射後試験や、中間貯蔵と最終処分の実施に先立つ使用済燃料の調整と貯蔵、VTR燃料の原料調達と燃料ピンの製造および燃料集合体の組立、などの項目で影響評価を行った。DOEは2020年12月にEISの案文を公表しており、その後は案文に対するコメントを募集。インターネットを通じて公開ヒアリングを2回実施したほか、州政府や連邦政府の機関、および先住民を含む一般国民からも意見を聴取し、最終版を作成したとしている。(参照資料:DOEの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 May 2022

2936

英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は5月13日、原子力産業界における競争を促し英国全土で関係投資が行われるよう、新規の原子力発電所開発プロジェクトを支援する1億2,000万ポンド(約192億円)の補助金交付制度として、「未来原子力実現基金(Future Nuclear Enabling Fund=FNEF)」を立ち上げたと発表した。今年の後半にも補助金の交付を始めたいとしており、関係企業に対しては交付先を決める際に実施する入札への登録を済ませるよう依頼しているほか、新たな原子力発電所の開発プロジェクトに関する情報も募集。今回のFNEFへの応募を考えていない企業にも、自社の経験に基づく知見をFNEFの制度設計に反映するため提供することを希望している。7月から8月にかけて入札書を受領した後、英国政府は入札者の適格性試験を実施する予定で、その次の段階ではさらに詳細な評価作業も実施。交付条件等で双方が折り合えば、12月からFNEFの補助金を交付するとしている。FNEFの設置は、BEISが今年4月に発表した英国の新しい「エネルギー供給戦略」の中で約束していたもので、2030年までに新しい原子炉8基の建設承認を済ませるという英国政府の意欲的な計画を実現するため、原子力市場への新たな参入希望者を奨励するとともに、新しい原子力技術の開発加速で投資を促す。このため、小型モジュール炉(SMR)を含む新規の原子力建設プロジェクトに補助金を交付する際は、的を絞った上でプロジェクト同士が競合することの利点を発揮するよう入札を設定し、その実現に向けて民間投資を呼び込む方針である。BEISは、原子力発電が英国エネルギーミックスの重要部分を担うと考えており、世界の天然ガス市場における英国の依存度を下げるとともにエネルギーの自給を改善すると指摘。英国民も原子力によって高いエネルギー料金を払わずに済むことから、将来のクリーンエネルギー技術の一つとして原子力への投資を促進する。FNEFはそれを支援するための制度であり、英国のあらゆる地域で新規建設の機会を提供し雇用を創出、国内の原子力サプライチェーンではこれにより、レジリエンス(供給力の一時的な低下等からの回復力)の強化と、関係機器の製造能力増強が図られる。BEISは今回、FNEFと同様に設置すると約束している新しい政府組織「大英原子力推進機関(Great British Nuclear=GBN)」の立ち上げ計画を練るため、産業アドバイザーとしてバブコック・インターナショナル・グループで原子力担当CEOを務めていたS.ボウウェン氏を起用すると発表した。GBNは一年に1基という早いペースの新規原子力発電所開発プロセスを支援するための組織で、「エネルギー供給戦略」に明記された目標「2050年までに原子力で最大2,400万kWの発電設備」の実現に向けて活動する。GBNを通じて英国政府は2023年から、最も有望な原子力新設プロジェクトをさらに選定する作業や事業者との交渉を開始する方針。ウェールズのアングルシー島にあるウィルファ・サイトへの支援も含め、英国政府はFNEFを通じた支援を出来るだけ早急に可能にしたいとしている。(参照資料:英国政府の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 May 2022

3406