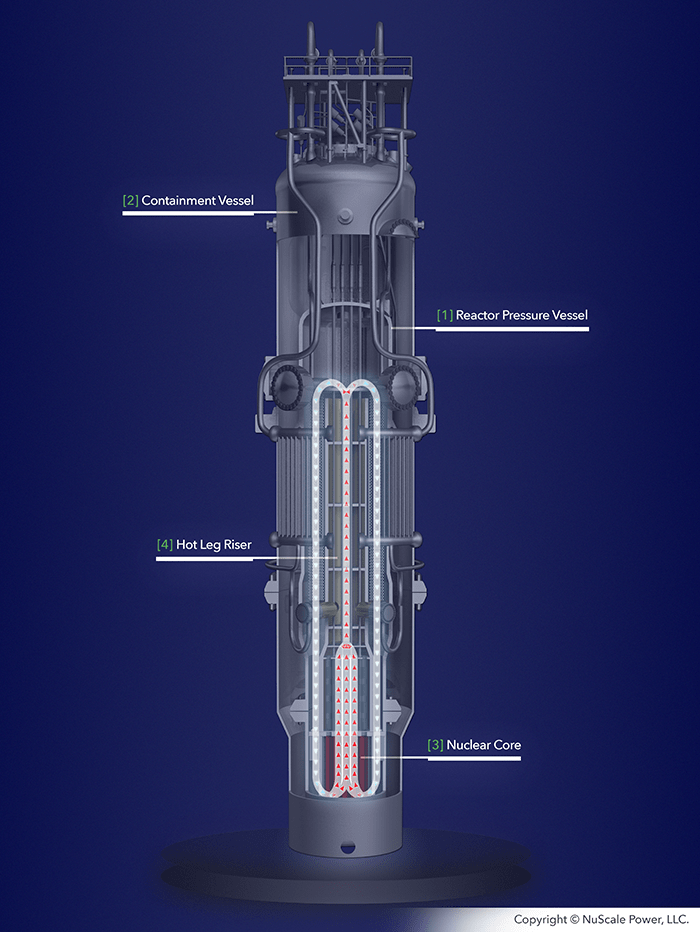

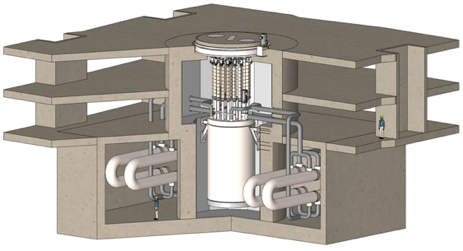

米国のニュースケール・パワー社は5月26日、同社の小型モジュール炉(SMR)事業に日本のIHIの出資参加が決まったとする発表に加え、北西部ワシントン州で同社製SMRを建設した場合の性能を評価するため、同州グラント郡の公営電気事業者「グラントPUD」と協力覚書を交わしたと発表した。同社が開発したPWRタイプの一体型SMR「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」は、西部6州の電気事業者48社で構成されるユタ州公営共同電力事業体(UAMPS)が、初号機をアイダホ国立研究所(INL)内で建設することを計画。UAMPSは2023年の第2四半期までに建設・運転一括認可(COL)を申請し、2025年の後半までにこれを取得、その後、直ちに建設工事を開始する方針である。 米原子力規制委員会(NRC)はすでに2020年9月、モジュール1基あたりの電気出力が5万kWのNPMについて、SMR設計としては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給した。工場内での製造・組立を基本とする同設計では、最大12基のモジュール接続で出力を拡大することができ、現時点では米国におけるSMR商業化レースの先頭を走っている。ニュースケール社はまた、7.7万kW版の「NuScale NPM-20」についても、SDAを2022年第4四半期に申請する予定である。この「NuScale NPM-20」の出力は、4基接続するオプションの場合30.8万kW、6基で46.2万kW、12基で92.4万kWとなる。今回の覚書でニュースケール社とグラントPUDは、ワシントン州の中心部でNPMが信頼性の高い廉価な低炭素エネルギーの供給ソリューションとなり得るか、その適性の評価作業を協力して進めていく。ニュースケール社によれば覚書の締結は、「革新的な技術を採用したSMRでクリーンエネルギーを地域コミュニティに供給する」という需要の高まりを反映したもの。予定通りに建設されれば、グラント郡の顧客の電力需要に応えるとともに、適正価格による同設計の商業化に向けて、ニュースケール社が希望した通りのスケジュールを厳守することができる。グラントPUDは郡庁所在地のエフラタを本拠地としており、水力発電所など合計約210万kWの再生可能エネルギー源で、無炭素な電力を米国の太平洋岸北西部地域や、グラント郡内の発展著しい産業部門を含む約4万の小売顧客に供給中だ。グラントPUDのK.ノルトCEOは、「原子炉の安全性や革新的技術に対するニュースケール社の真剣な取り組みは当社の価値観とも一致する」と指摘。「太平洋岸北西部地域におけるカーボンフリーな社会実現のため、原子力に重要な役割を持たせるべく協力して取り組みたい」と抱負を述べた。ニュースケール社のSMR設計についてはこのほか、カナダのブルース・パワー社が2018年11月、カナダ市場への導入を目指してニュースケール社と協力覚書を締結。さらに、ヨルダン、ルーマニア、チェコ、ウクライナの国営電気事業者や原子力委員会が同社製SMRの導入を検討中で、実行可能性調査の実施に向けた覚書を締結済みである。(参照資料:ニュースケール社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 May 2021

5453

英国ロンドンに拠点を置くモルテックス・エナジー社は5月25日、同社製の小型モジュール炉(SMR)が、カナダ原子力安全委員会(CNSC)の「許認可申請前設計審査(ベンダー設計審査:VDR)」の第1段階を完了したと発表した。モルテックス社は原子炉の開発企業で、現在出力30万kWの「燃料ピン型溶融塩炉(Stable Salt Reactor-Wasteburner: SSR-W)」を開発中。カナダ東部のニューブランズウィック(NB)州政府は2018年7月、同設計の商業規模の実証炉を2030年までに、州内のポイントルプロー原子力発電所敷地内で建設する計画を公表している。VDR第1段階の完了は、この計画の実行に向けた大きな一歩になったとモルテックス社のR.オサリバン北米担当CEOは表明。「当社の技術が適切な方向に進んでいることの証であり、現在の顧客のみならず将来の顧客からも、当社の先進的原子炉設計に一層の信頼を置いてもらうことができる」とした。NB州のM.ホーランド天然資源・エネルギー相も、「重要な節目をクリアしたモルテックス社が残りのVDR審査を着実にクリアすることを期待する」と述べた。VDRは、当該設計を採用した建設・運転許可の取得で事業者が正式な申請手続きを開始するのに先立ち、その設計がカナダの規制要件を満たしているか、メーカー側の要請に基づいてCNSCが実施する全3段階の評価審査。法的に有効な設計認証や関係認可が得られるわけではないが、カナダの規制要件に対する一般的な初期フィードバックが得られるほか、技術面の潜在的な課題を設計の早い段階で特定し解決策を探ることができる。モルテックス社によると、同社のSSR-Wは既存炉の使用済燃料を燃料として使用することができる。同社はこれにより、NB州やカナダ全体、世界においても放射性廃棄物の量を低減することが可能であり、将来的に使用済燃料を処分する際も、コスト面の削減効果が大きくて環境にも優しく、社会的受容が可能な解決策の一つになるとした。同設計はまた、日中の電力需要がピークになる時間帯に、出力を2倍、3倍に増強することが可能だとしている。2017年11月に開始したVDR第1段階の審査結果として、CSNCは「カナダの規制要件の意図を良く理解した設計であり、これらの要件を満たす確かな見込みがある」と結論付けた。ただし今後、追加の改善を要する点として、「モルテックス社の現行の管理システムでは、今後の設計活動を組織的にサポートできない」と指摘。また、同設計で使用する構造物・系統・機器(SSCs)の安全性の重要度区分が品質保証プログラムとリンクしておらず、VDRの第2段階では、これらを含む複数の課題が改善されたことを明示する必要があるとしている。(参照資料:モルテックス社、CNSCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 May 2021

3798

国際原子力機関(IAEA)は5月20日、原子力と再生可能エネルギーを統合したハイブリッド・エネルギー・システム(HES)について技術面の評価や合理化を行うため、新たな「協働研究プロジェクト(CRP)」を来年1月から3年計画で開始すると発表した。原子力と再エネは現時点で利用可能な低炭素エネルギー源としては最も重要であるものの、統合した際の相乗効果は未だ十分に活用されておらず、得られる利益や課題に関する調査がようやく始まったところである。IAEAのCRPは、IAEAが公募したテーマに加盟国の研究機関が参加し、情報交換を行ったり協調体制を取り、それぞれの研究を進めるという活動。今回のCRPでは、原子力と再エネのHESについて、設計やシステム合理化のためのモデリングやシミュレーション、分析の方法に関する加盟国の既知知識を一層向上させ、同HESの商業化に向けてデータベースの構築や分析活動を支援する。IAEAはこれまでも、加盟国の原子力発電所で十分な性能や安全性、信頼性が確保出来るよう、様々な支援を提供してきたが、今回は加盟国の幅広い部門で脱炭素化が持続的に進むことを目的に、非発電分野への原子力の適用方策を探る。また、十分な情報を獲得しながら、エネルギーや地球温暖化、経済の最適化などに関する政策決定が行われることを目指すとしている。発表によると、原子力や石炭、LNG、水力などの発電システムは一般的に「出力調整可能な」エネルギー源と捉えられており、電力需要の変化に応じて出力を調整できる。これとは対照的に、風力や太陽光などの再エネはその日の天候や時間帯で出力が変動し易く、加盟各国が持続可能なエネルギー・システムに移行するには、低炭素な発電オプションを合理的に統合するための分析が必要である。原子力と再エネによるHESでは、それぞれの長所を活用できるようお互いのシステムを連結。双方の運転モードによって、廉価で信頼性の高い電力を送電網に持続的に供給するとともに、その他のエネルギー消費部門に対しても低炭素なエネルギーを供給することになる。IAEAはまた、原子力と再エネのHESが未だ新しいものである点を考慮すると、技術面のすべての制約やエネルギー・システムとしての代表的な性能指数を明らかにする必要があると指摘。これらを適切に特定することで同システムの役割を評価することが出来、現在のみならず将来のエネルギー・システムとして稼働させることが可能になるとした。今回のCRPでIAEAは具体的に、以下の項目について調査する方針。すなわち、原子力と再エネのシステムを結合することで既存の原子炉に及ぶ影響の分析状況、今後建設される先進的原子炉や革新的技術を採用した原子炉への影響、そして必要に応じて、エネルギー貯蔵やCO2の補足など、関係するその他の技術に対する配慮、などである。このCRPで判明した事項は加盟国の間で共有される予定で、共有の場としては、IAEAの訓練ワークショップやケース・スタディへの参加、エンジニアや科学者としての学位取得を目指す女性や新人の訓練研究の場などが考えられる。IAEAはCRPの研究合同会議・初会合を、2022年3月に開催する予定である。(参照資料:IAEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 May 2021

2038

英国イングランドのサフォーク州でサイズウェルC(SZC)原子力発電所の建設を計画しているEDFエナジー社は5月24日、完成した同発電所の熱を利用して大気中からCO2を直接捕捉するという「直接空気回収(DAC)」システムの開発計画に、英国政府から25万ポンド(約3,850万円)の補助金が提供されることになったと発表した。EDFエナジー社は同発電所で、160万~170万kWの「欧州加圧水型炉(EPR)」を2基建設することを予定しており、現在、同社が申請した建設計画の「開発合意書(DCO)」を計画審査庁が審査中。同社によれば、SZC原子力発電所からの低炭素な熱を活用したDACシステムでは、コストの大幅な削減が可能になるだけでなく、規模を拡大したDACシステムならCO2の捕捉で一層大きな効果が期待できる。また、同発電所の「カーボン・ネガティブ化(=CO2排出量が森林保護や植林などによる吸収量より少なくなる)」にも貢献できるとしている。EDFエナジー社はサイズウェルC発電所の建設に向けて、200社余りの関係企業や労組による企業連合を創設。DACプロジェクトで同企業連合に協力しているノッティンガム大学とストラタ・テクノロジー社、アトキンズ社、および斗山バブコック社は、すでにDACシステムのパイロット計画に向けて設計調査を実施中である。英国政府からの補助金は、「2050年までに英国内の温室効果ガス(GHG)排出量の実質ゼロ化」を目指して、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が設置した総額10億ポンド(約1,540億円)の基金「CO2排出量の実質ゼロ化に向けた技術革新ポートフォリオ(NZIP)」から提供される。B.ジョンソン首相は2020年11月、「緑の産業革命に向けた10ポイント計画」の重要項目の一つとして、DAC技術で大気中のCO2を直接回収し地中に貯蔵するという施策を挙げており、この基金もその際に設置方針が明らかにされていた。サイズウェルC企業連合はNZIPの「温室効果ガスの削減(GGR)技術コンペ」で、SZC発電所にDACシステムを設置するというパイロット計画を申請していた。EDFエナジー社によると、同企業連合が提案したシステムは電力をほとんど必要としない一方、幅広い温度の熱を利用できるため非常に効率的。また、原子力は低炭素な熱を生産する最も廉価な方法であり、DACのような新技術ではコストを大幅に下げることが可能だとしている。また、実証用のDACシステムだけで年間100トンのCO2を捕捉できるほか、SZC発電所の熱を利用した大規模なDACシステムでは、将来的に発電所としての能力に全く影響を及ぼすことなく年間150万トンのCO2を捕捉することが可能になる。これは、英国内の鉄道網が年間に排出するCO2以上の量になると強調している。EDFエナジー社はまた、建設期間中のCO2排出量も抑制できるよう水素の製造計画も同発電所で進めている。この水素は地元の輸送用だけでなく、産業用としても活用できるとしている。今回の補助金獲得について、ノッティンガム大学の代表者は、「CO2を捕捉する革新的な材料物質の研究や、DAC技術と産業用の両方に対する捕捉技術の適用で当大学は国際的に高い評価を得ている」と表明。その上で、「2030年までに全く新しいDAC技術を市場に送り出せるよう産業界のパートナーたちと協力していきたい」と述べた。斗山バブコック社の担当者は、「このような技術革新プロジェクトの参加企業に選定されたことは非常に喜ばしい」とコメント。同社の専門的知見をDACプロジェクトに提供することでパートナー企業と協力し、英国におけるエネルギーの移行で原子力が果たす重要な役割を支援したいと表明した。(参照資料:EDFエナジー社、英BEISの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

25 May 2021

2287

米エネルギー省(DOE)は5月19日、次世代の先進的原子炉から排出される使用済燃料を10分の1に削減することを目指した新たなプログラムに、最大で4,000万ドルを拠出すると発表した。省内のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)が立ち上げた「放射性廃棄物と先進的原子炉における処分システムの合理化(ONWARDS)」プログラムに対するもので、ここでは放射性廃棄物の量を減らすことによって土地や大気を清浄に保ち、信頼性の高いクリーンエネルギー供給源である原子力の活用を一層拡大する方針。先進的原子炉の研究開発が実際の建設に移行しつつあることから、核燃料サイクルの廃棄物の発生を抑える全く新しい方法を開発・適用し、処分オプションが限られるために引き起こされた現在の様々な課題に取り組むことになる。ARPA-Eは2009年にDOE内で新設された部局で、開発リスクが高すぎてDOEの他の部局や産業界で対応困難な革新的エネルギー技術の開発を専門的に支援。基礎研究よりも応用研究を対象としており、リスクが高くても大きな成果が期待できる技術に対し、通常50万ドルから1,000万ドルほど、最長3年間の資金助成を行っている。DOEのJ.グランホルム長官は、「米国における無炭素エネルギーの半分以上を原子力が供給しているため、(ONWARDSで実施する)画期的な研究を通じて原子力の持つ潜在能力を生かしたい」とコメント。その上で、「米国は技術革新を牽引する世界のリーダーであり、電力を供給しながら環境も防護するという次世代原子力技術への投資を誇りに思う」と述べた。DOEの発表によると、原子力は米国で最も信頼できるエネルギー源の一つであり、2020年には国内最大のクリーンエネルギー源として無炭素電力の52%を供給。発電量全体でも約5分の1を賄っているが、年間約2,000トン排出する使用済燃料については処分するか、安全に保管する必要があるとした。ONWARDSプログラムでARPA-Eは具体的に、革新的技術を用いた先進的原子炉を特定した上で、その使用済燃料とその他の放射性廃棄物を管理・浄化・処分する方策を改善するため、画期的な技術を開発する。これにより、建設される原子力発電所の数も将来的に拡大し、温室効果ガスの排出抑制目標も達成できるとした。使用済燃料等の発生量削減によって効果が期待できる主な技術分野として、ARPA-Eは原子燃料の利用プロセスを挙げた。廃棄物の発生量を大幅に抑えることで、本来備わっている核拡散抵抗性を増強、資源の有効活用と先進的原子炉の商業化を促進する。また、保障措置分野でセンサー技術やデータ融合技術などが改善され、核物質を正確かつタイムリーに計量することができるとしている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 May 2021

2987

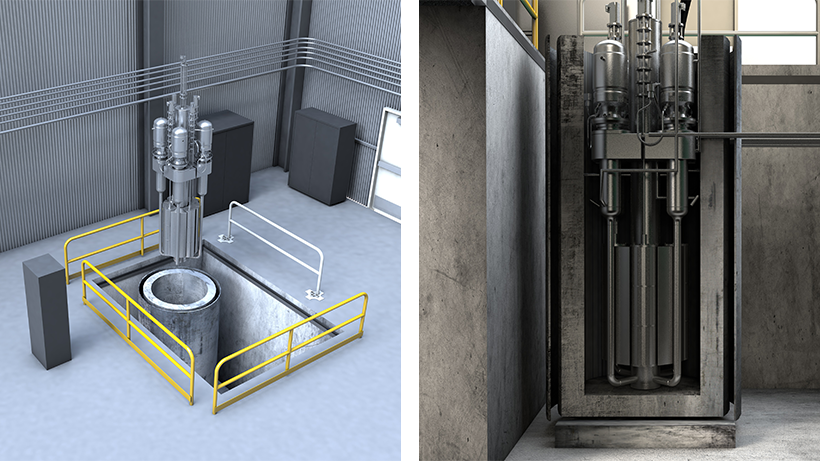

米国のシアトルを本拠地とするウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)は5月20日、同社製小型モジュール炉(SMR)をカナダで建設する計画について、カナダ原子力安全委員会(CNSC)が進めている「サイト準備許可(LTPS)」の審査がいよいよ、技術審査段階に移行すると発表した。LTPSの審査申請書は2019年3月、カナダのプロジェクト開発企業で、USNC社と長年協力関係にあるグローバル・ファースト・パワー(GFP)社がCNSCに提出した。GFP社とUSNC社のカナダ子会社「USNCパワー社」は、カナダ・オンタリオ州のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社とともにこのSMRプロジェクトを推進するため、2020年6月に合弁事業パートナーシップを構築。LTPSの申請は、カナダにおけるSMR開発プロジェクトの許認可手続きとしては最初、現時点では唯一のもので、CNSCは2019年7月から同プロジェクトの環境影響評価を開始していた。この審査が今回、環境影響声明書(EIS)案の技術審査に入ることになり、USNC社製SMRをGFP社がカナダ原子力研究所(CNL)のチョークリバー・サイトで建設・所有・運転するというこのプロジェクトは大きく進展。USNC社は2026年までに、熱出力1.5万kW、電気出力0.5万kWの第4世代の小型高温ガス炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」を完成させる計画である。また、将来的に、送電網が来ていない遠隔地で商業用のMMRを設置し、クリーンエネルギーを供給する事業モデルを確立。さらに、同設計を通じて、カナダが地球温暖化の防止に向けたCO2排出量の抑制目標を達成できるよう、支援するとしている。USNC社の発表によると今回のLTPS審査の進展は、過去4年以上にわたってCNSCの「許認可申請前設計審査(ベンダー設計審査=VDR)」を同設計で受けていたことが有利に働いた。VDR審査は現在も継続中で、この審査の進展状況からは同設計は、正式な許認可審査においても設計上、安全上の要件を確実に満たすことができるとした。また、VDR審査では原子炉だけでなく、同炉で使用する「完全なセラミック・マイクロカプセル化(FCM)燃料」も審査の対象。FCMは事故耐性燃料の一つで、USNC社が独自に製造技術を開発・保有しており、CNLが先頃、その製造法の確かさを確認している。USNC社のF.ベネリCEOは今回、「当社の革新的な原子炉設計とその進んだ安全性が証明された」と表明。近い将来、複数のMMRを統合したエネルギー供給システムを完成させられるよう努力を重ね、信頼性の高い安全な無炭素エネルギーの商業化を実証したいと述べた。(参照資料:USNC、CNSCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

21 May 2021

2459

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は5月19日、中国核工業集団公司(CNNC)から建設工事を請け負った江蘇省の田湾原子力発電所7、8号機(各120万kWのロシア型PWR:VVER-1200)と、遼寧省の徐大堡原子力発電所3、4号機(各VVER-1200)について、起工式を執り行ったと発表した。この起工式には、ロシアのV.プーチン大統領と中国の習近平国家主席がテレビ会議を通じて参加。ロシア大統領府の発表によると、両首脳はともに田湾7号機と徐大堡3号機における最初のコンクリート打設作業を見守ったとされているが、両炉で本格的なコンクリート打設が正式に行われるのは、もう少し後になると見られている。田湾発電所では現在、100万kW級VVERの1~4号機がすでに営業運転中。ロスアトム社のA.リハチョフ総裁は、これらの原子炉はこれまでに2,700億kWhを発電しており、中国のエネルギー供給保証に大きく貢献していると述べた。一方、5、6号機については、CNNCが仏国のPWR技術をベースに開発した第3世代の100万kW級PWR「ACP1000」を採用。5号機が2020年9月に営業運転を開始したほか、6号機も今月11日に初めて送電網に接続された。後続の田湾7、8号機、および新規サイトである徐大堡発電所(※1、2号機は未着工)の3、4号機については、事業者のCNNCとロスアトム社が2018年6月、第3世代+(プラス)の120万kW級VVERを採用して建設することで合意し、4基分の枠組み契約を締結している。両者はこのうち、田湾7、8号機の建設計画について一括請負契約を2019年3月に交わしており、ロスアトム社はこの契約に基づき、同年7月から両炉の長納期品の製造を開始。2026年~2027年にこれらの起動を目指すとしている。両者はまた、徐大堡3、4号機建設計画についても2019年6月に一括請負契約を締結。田湾7、8号機の一括請負契約と同じく原子炉系統設備と主要機器、および原子燃料を供給する方針で、2027年~2028年に起動する予定である。ロスアトム社によれば、第3世代の120万kW級VVERはそれまでのVVERと比較して出力を20%増強しており、運転に必要な人員の数を30~40%削減できる。運転期間もこれまでの倍の60年に延びており、さらに20年間延長することも可能である。このようなVVERはすでに、ロシアとベラルーシで合計5基が運転中のほか、フィンランドやハンガリー、バングラデシュ、トルコなどの12か国で、35基の建設計画が様々な段階に進展していると強調した。なお、徐大堡発電所では、2016年に1、2号機の土木契約が結ばれた際、採用設計は100万kW級のウェスチングハウス社製「AP1000」とされていた。両炉はその後、同設計をベースとする中国型「AP1000」の標準設計「CAP1000」になると判明したものの、今のところ着工に至っていない。(参照資料:ロスアトム社(英語)とロシア大統領府(ロシア語)、CNNC(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

20 May 2021

3740

フィンランドでオルキルオト原子力発電所3号機(通称OL3=PWR、172万kW)を建設中のティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は5月17日、工事を請け負った仏アレバ社および独シーメンス社の企業連合と、建設プロジェクトを完了する際の条件事項について両者が合意したと発表した。OL3では今年3月に燃料の初装荷が行われており、同炉を初めて送電網につなぐスケジュールは今のところ今年の10月、定常的な発電(営業運転)を開始するのは2022年2月となっている。仮に、同企業連合が2022 年2月末までにOL3を完成できなければ、追加の補償金をTVOに支払うことで今回双方が合意。この合意文書への最終的な調印は、今月末に行われる予定である。OL3の建設工事は2005年8月、世界で初めてアレバ社(現・フラマトム社)製の欧州加圧水型炉(EPR)設計を採用して始まったが、初号機であるが故に規制関係文書の確認作業や土木工事等に想定外の時間を費やした。完成は当初2009年に予定されていたが、このスケジュールはこれまでに幾度となく延期されており、TVOと同企業連合は2018年3月、工事の遅れにともなう損害の賠償について包括的な和解契約を締結。企業連合側が分割払いで総額4億5,000万ユーロ(約599億円)をTVOに支払うほか、OL3の完成に必要な人的、技術的資源も提供することになった。 TVOの発表によると、同社は企業連合に所属するアレバNP社とアレバGmbH社、および独シーメンス社のほかに、アレバ・グループの親会社であるアレバSA社を加えたサプライヤーと、昨年の夏から建設プロジェクトの完了条件に関する交渉を続けていた。この建設プロジェクトは、約32億ユーロ(約4,265億円)という固定価格のターンキー契約で開始されたが、アレバ社側は今回OL3の完成に必要な資金を確保するため、財政上の解決策も準備していた。この交渉で、両者が合意に達した主な原則と条件事項は以下のとおり。2018年に和解契約を締結した際、アレバ社が設置した専用の「信託」に企業連合側から新たに約6億ユーロ(約799億円)を補充し、OL3の完成費用に宛てる。(補充はすでに今年1月から開始。)2021年7月以降2022年2月末までの期間は、双方がそれぞれの経費を自ら負担する。2022年2月末までにOL3を完成できなかった場合、企業連合側は実際の完成日に応じて遅れにともなう追加の補償金をTVOに支払う。TVOのJ.タンフアCEOは「今回の合意によって、2022年の営業運転開始に先立ち前提条件が設定された。今年10月の送電網接続を目指して、当社は意を決してプロジェクトを進めていく」と表明。OL3が稼働を開始すれば、国内で必要とする電力の約15%を賄えるほか、地球温暖化の防止でフィンランドが講じる措置としては最大のものになると指摘した。 (参照資料:TVOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 May 2021

2580

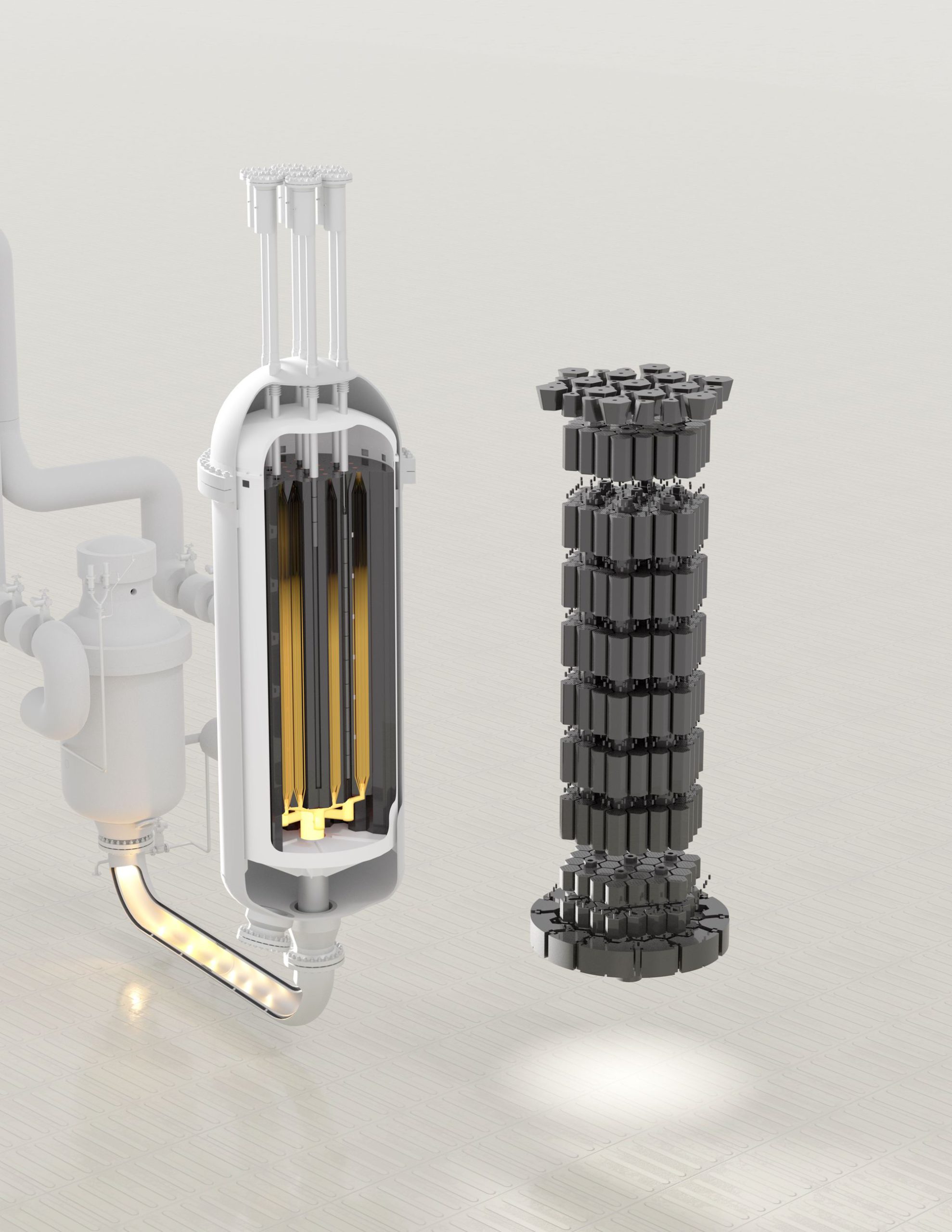

英国で小型モジュール炉(SMR)開発の官民企業連合を率いるロールス・ロイス社は5月17日、開発の第一段階が終了した現時点での最新設計を公開。出力を44万kWから47万kWに増強したことを明らかにした。同企業連合は2030年代初頭の初号機完成を皮切りに、2035年までに最大10基のSMR建設を目指している。折しも、英国では先週11日、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が包括的設計審査(GDA)の対象として、SMRを含む「先進的原子力技術」まで範囲を広げると表明。このため同企業連合は、今年の後半にも最新設計のSMRでGDAの開始に漕ぎつけたいとしている。ロールス・ロイス社の「英国SMR開発企業連合」には、仏国の国際エンジニアリング企業のアシステム社や米国のジェイコブス社、英国の大手建設エンジニアリング企業であるアトキンズ社、BAMナットル社、レイン・オルーク社などが参加。このほか、英国の国立原子力研究所(NNL)、および英国政府が原子力産業界との協力で2012年に設置した先進的原子力機器製造研究センター(N-AMRC)も加わっている。今回の発表によると、第一段階の作業で同企業連合は発電所としての設計を調整・改善しており、200以上の重要項目について設計上の改良を図った。具体的には、機器類の配置見直し等で、追加のコストをかけずに出力を47万kWまでに拡大させた。また新たな設計では、美的なカットを施した屋根で発電所を覆い、周囲の景観とマッチする盛り土が発電所を取り囲んでいる。さらに、床面のレイアウトで一層の合理化を図ったことから、基礎伏図はさらにコンパクトになったとしている。今後もこの開発プログラムを継続するにあたり、英国SMRの開発チームは「共同作業を実施する企業連合」から「独立した法人」に移行する方針である。一群のSMR発電所を、再生可能エネルギーと並んで、英国における低炭素エネルギーの拠点とするほか、これらが世界の低炭素化に資するよう輸出の機会を模索していく考えである。同企業連合のT.サムソンCEOは、「地球温暖化の防止や経済の再生、およびエネルギー供給保証で原子力は中心的役割を果たす」と断言。そのためにも、「原子力は今後も廉価で信頼性が高く、投資の対象に適した存在である必要があり、発電所の製造方法も洋上風力の1MWh当たり約50ポンド(約7,700円)という価格と同程度でなくてはならない」と指摘した。同CEOはまた、「世界の脱炭素化に向けて主要な役割を担うことができ、最終商品とほとんど同じレベルの製品を開発チームがすでに設計済みだ」と指摘。今秋にも同企業連合の設計をGDA申請することを強調した。ロールス・ロイス社の発表によれば、SMRの開発プログラムにより英国内だけでも以下が見込まれている。2050年までに4万人分の雇用創出520億ポンド(約8兆円)の経済的利益発電所を構成する機器の80%は英国内で調達発電所の輸出で新たに2,500億ポンド(約38兆6,600億円)の貿易利益を目指す(エストニアとトルコ、およびチェコとはすでに、輸出に向けた覚書を締結済み)初号機の建設コスト約22億ポンド(約3,400億円)は、5基が完成するまでに18億ポンド(約2,800億円)まで低減可能1基あたり、少なくとも60年稼働(参照資料:ロールス・ロイス社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 May 2021

2935

中国核能行業協会(CNEA)は5月12日、江蘇省の田湾原子力発電所で中国核工業集団公司(CNNC)が建設中の6号機(111.8万kWのPWR)が11日の夜、初めて送電網に接続されたと発表した。同炉は中国で50基目の商業炉となる予定で、これにより同国の原子力発電設備容量は4862.1万kW(グロス)に拡大する。CNEAによると、同炉の計器類は設計要件をすべて満たしていることを示しており、営業運転の開始に向けて同炉は正式に起動段階に入った。今後は様々な過渡試験や負荷試験を実施し、要件を満たしていればフルパワーの実証運転を実施。年末までに同炉は営業運転に移行すると見られている。田湾発電所では、100万kW級のロシア型PWR(VVER)を採用したI、II期工事の1~4号機がすでに営業運転中。これに続くIII期工事の5、6号機では、CNNCが仏国のPWR技術をベースに開発した第3世代の100万kW級PWR設計「ACP1000」を採用して、それぞれ2015年12月と2016年9月に本格着工。このうち5号機は2020年9月に営業運転を開始している。また、Ⅳ期工事の7、8号機では第3世代+(プラス)の120万kW級VVERの採用が決まっており、CNNCはロシアの原子力総合企業ロスアトム社と2018年6月に枠組み協定を締結。2019年3月には、両炉の建設に関する一括請負契約を交わした。同契約に基づいて、ロスアトム社はすでに2019年7月から両炉の長納期品の製造を開始したほか、2020年1月には、これらを2026年と2027年に営業運転入りさせるため、着工時期を早める方針を明らかにしている。田湾原子力発電所のプロジェクト企業は江蘇核電有限公司で、CNNC傘下の核能電力股分有限公司と中国電力投資公司、および江蘇省国信資産集団管理有限公司がそれぞれ、50%、30%、20%出資している。(参照資料:中国核能行業協会(CNEA)の発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 May 2021

2634

ポーランドの気候・環境省は5月12日、国立原子力研究センター(NCBJ)と政府が実施している高温ガス炉(HTGR)の研究開発を次の段階に進めるため、教育・科学省とNCBJが確認書に調印したと発表した。ポーランド政府は2020年代後半までに、首都ワルシャワの東南30kmのシフィエルクに位置するNCBJで、熱出力1万kWの研究用HTGRを建設することを計画。この計画に基づいて、2030年頃には熱出力16.5万kWの商業用HTGR初号機を国内で完成させる方針である。今回の確認書では、出力3万kWの高中性子束チャンネルプール型研究炉「マリア」を擁するNCBJが、HTGR研究炉の初期段階の基本設計を開発するとともに、立地点としての建設条件を3年以内に整えることになる。ポーランドは大型の商業用原子炉の建設計画と並行して、主に化学産業への熱供給用にHTGRの導入計画を日本原子力研究開発機構などと協力して進めている。その実行可能性を探るために政府が設置した諮問委員会は2016年10月、「HTGRによる熱電のコジェネレーションは商業的に有望」との見解を表明。翌2017年9月に政府はこの報告書を受理しており、同じ月に欧州原子力共同体(ユーラトム)がHTGRの産業利用の実行可能性を実証するために開始した「GEMINI+」プロジェクトでは、NCBJが調整役を担っている。2019年1月になると、ポーランドのエネルギー省はHTGRの研究開発プロジェクト「Gospostrateg」の実施と資金調達を支援するため、NCBJと契約を締結。翌月から2022年1月末までの3年間、ポーランドでのHTGR建設にともなう法制面や組織面、および経済面の包括的な分析調査を実施することになった。今回の確認書は同プロジェクトの一部となるもので、調印式には気候・環境省のM.クルティカ大臣と教育・科学省のP.チャルネク大臣、およびNCBJのK.クレク・センター長が参加した(=写真)。クレク・センター長はこの確認書に基づく最初の段階として、センター内に研究設備を設置すると表明。それらを使ってHTGRで使用する材料を試験すると述べた。また、建設許可を申請する前に、技術分析やシミュレーション、安全分析を実施する計画を明らかにしている。チャルネク教育・科学相は、「マリア炉を開発したポーランドの科学者やエンジニアが再び、その能力を発揮する機会が訪れた」として確認書の締結を歓迎。クルティカ気候・環境相も、「HTGRはポーランド経済の中で高温熱を幅広く活用する最初の一歩になる」と述べた。また、「気候・環境省は温室効果ガスの排出量削減に貢献する構想ならすべて支援していくが、原子力は環境を損なわずに近代的な経済活動や産業すべてを支える重要ツールになる」と強調している。(参照資料:ポーランド政府(ポーランド語)の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 May 2021

2725

©BEIS英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は5月11日、包括的設計認証審査(GDA)の対象を小型モジュール炉(SMR)とその他の先進的原子炉設計を含む「先進的原子力技術」に広げると表明し、そのための申請ガイダンスを公表した。新たな原子炉設計を開発中の企業が適切なGDA申請準備を整えられるよう、政府が審査で要求するデータ等について情報提供することが目的である。この中でBEISは、申請書を提出する3か月前に申請の意思を連絡するよう指示。こうしたことを通じて、GDAを柔軟性のある時代に即した審査とする考えを明らかにした。BEISはまた、同じ日に「先進的原子力技術」の開発政策を示した文書を更新し、このような技術は、国内経済を低炭素なものに移行させる上で重要な役割を担うとの認識を改めて表明している。GDAは、英国内で初めて建設される原子炉設計に対して行う事前の設計認証審査。原子力規制庁(ONR)が対象設計の安全・セキュリティ面について、環境庁(EA)が環境保護と放射性廃棄物管理の側面について、英国の基準を満たしているか、約5年かけて評価する。これまでに、フラマトム社製の「欧州加圧水型炉(EPR)」とウェスチングハウス(WH)社製「AP1000」、および日立GE社製の「英国版ABWR」に対し、ONRが設計承認確認書(DAC)を、EAが「設計承認声明書(SoDAC)」を発給済み。ONRらは現在、中国広核集団公司(CGN)を中心とする中国企業が開発した英国版の「華龍一号」設計について審査を行っている。更新した政策文書の中で、英政府は開発中の様々な原子炉設計を意味する「先進的原子力技術」の定義として、「従来の原子炉より小型のもの」で、「工場内で製造した後、設置場所まで輸送が可能なほか、建設リスクやコストを軽減できるもの」と説明。これらの技術は一般的に、①SMR:「第3世代の水冷却炉(軽水炉、重水炉)で規模の小さいモジュール設計」と②AMR:「第4世代以降の先進的モジュール炉で、新しい冷却方式や燃料、熱供給機能等を備えるとともに、大幅なコスト削減の可能性がある設計」に分類されるとした。BEISはまた、B.ジョンソン首相が2020年11月に公表した「緑の産業革命に向けた10ポイント計画」と、BEISが2020年12月に公表した新しい「エネルギー白書」に言及。これらを通じて、英政府は2050年までに国内の温室効果ガス(GHG)排出量を実質ゼロ化する方針であり、そのために大型炉に加えてSMRや先進的原子炉を国内で建設するとの方針を強調している。具体的な10項目の重要施策を示した「10ポイント計画」のなかで、英政府は「先進的原子力基金」として最大3億8,500万ポンド(約593億円)を充当すると表明。これには、SMR開発資金の最大2億1,500万ポンド(約331億円)が含まれるとともに、AMR研究開発プログラムに対する最大1億7,000万ポンド(約262億円)の投資が約束された。政府はまた、これらの技術開発にともなう規制枠組みの整備や、これらを市場に送り出すサプライチェーンへの支援で、別途4,000万ポンド(約62億円)を投資する計画。これらを通じて、SMRの初号機とAMRの実証炉を2030年代初頭に完成させたいとしている。(参照資料:英政府の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 May 2021

2960

経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)は5月5日、これまでに過酷事故が発生した米国のスリーマイルアイランド(TMI)発電所とウクライナのチェルノブイリ発電所、および日本の福島第一原子力発電所という3つの原子力発電所における「過酷事故後の長期管理と対応活動」について、状況報告書を公表した。同報告書はこれらの発電所を長期的に管理(LTM)する際、取り組むべき主要な課題や抜け落ちている情報等を特定し、これまでにLTM関係で得られた経験や知識をレビュー。また、激しく損傷した原子力サイトのLTMに対するNEA加盟国の既存の規制やガイダンス、訓練熟練度、技術基盤等を検証しており、最終的にこれらのLTMに必要な知識や対策の準備、特に汚染された冷却水の管理の合理化等について、さらなる調査が必要な分野や勧告事項などを提案している。OECD/NEAによると、同報告書の中の「LTM」は原子炉や使用済燃料貯蔵プールの過酷事故が終息し、安定した状態になった後の管理活動を意味している。原子力発電所のLTM対応活動が目標としているのは、①発電所の損傷状態を物理的側面と放射線影響の側面から評価し、②発電所を安定した制御可能な状態で維持すること。また、③発電所でさらなる損傷を防ぐための対策や④浄化・除染作業を実行し、⑤事故で発生した廃棄物を管理する。さらには、⑥燃料/デブリの回収作業を準備・実行するほか、⑦これらすべての対応活動において発電所作業員を放射線被ばくから防護することだと説明している。OECD/NEAが3つの発電所の情報を分析した結果、3つの事故はその性質やLTMに至る状態が異なっているため、LTM段階においても異なる課題が発生した。発電所を擁する国それぞれの規制や認可要件が課されたほか、発電所に固有のシステムや機器に対しては複雑な技術手段を必要とした。OECD/NEAはまた、3つすべての事故後のLTMで最大の課題は、発電所が再び不安定な状態に陥るリスクや炉心と発電所の状態など、LTMに入る段階の知識が限られるなかでこれを行わねばならなかったことだと指摘。損傷した燃料の特徴や取り出しについて具体的に見ると、3つの事故では損傷した燃料の分布状態や特徴がみな独特であり、福島第一発電所では損傷した原子炉3基でそれぞれ異なっていた。TMI発電所では圧力容器の状態を調査した後、燃料の抜き取り戦略を改定しなければならなかったが、作業員の被ばく軽減対策を事前に行った上で抜き取り作業が無事に完了した。一方、チェルノブイリ発電所では、大気中のガスと水の相互作用および核種の浸出等で劣化が進み、燃料の表面が長期的に粉化するなど、損傷燃料の健全性に影響が出ている。また、福島第一発電所では損傷した原子炉3基の燃料分布や炉心溶融物の成分、挙動等に不確定要素が多い。このように、これら2つの原子力発電所では損傷燃料を取り出す最良の戦略が未だ確立されておらず、LTMを安全に完了するまでには非常に多くの課題が山積している。OECD/NEAはさらに、これらの発電所で実施するLTMの取り組み方法についても一般的見地から議論した。まずLTMの定義と範囲を決めたほか、原子炉を長期的に制御された状態に保つ上で必要な機能、安全なLTMのモニタリング方法を特定。続いて、LTMにおけるリスクや主要な課題を特定・分類する方法を開発、LTM活動の中で未解決の問題や技術的に欠落している部分など見つけるため、「重要活動のランク表(AIRT)」を取りまとめた。このような資料や議論に基づき、OECD/NEAは今回の報告書で以下の勧告事項を表明している。「分野横断的な課題における知識の統合」・原子炉や使用済燃料貯蔵プールにおける過酷事故を分析するため、計算用のツールや手法を確保。これらを過酷事故の知識基盤と統合し、事故後の原子炉を安定した状態とする影響影響緩和策の効果の予測能力を増強する。・過酷事故後の機器や構造物の状態について知識を統合するが、ここでは原子炉を長期的に安定した状態で維持することに重点を置く。・事故後のLTMに影響を及ぼす長期的現象(浸食・腐食反応や損傷燃料からの粉末飛散等)について、知識を国際的に共有・活用する。・LTMの実施や合理化に向け、リスクを評価する方法やエキスパート・システムを開発する。「分野横断的な課題に対する対策の策定」・発電所の損傷状態とその進行状況を長期的にモニタリングする。・LTMを支援するため、機器・システムや構造物の機能と信頼性を向上させる。・LTMにおける作業員の職業性被ばくを軽減するため、追加の技術的手段を開発し国際的な良好事例を共有・活用する。「個別分野における知識の統合」:3つの事故に共通する深刻な課題は汚染した冷却水の取り扱いであることから、OECD/NEAは特に冷却水管理の合理化対策をLTMの実施に際し進めることを勧告する。・緊急時に冷却機能を長期的に維持できるよう、閉ループ式の冷却システムをできるだけ早急に手配する。・汚染水が外部に流出するのを実行可能な限り避けるため、洪水対策や炉心溶融物の冷却戦略を策定する。・再臨界や核分裂生成物の流出といったリスクを軽減するため、水化学的に管理された冷却水の使用について一層調査を進める。(参照資料:OECD/NEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

12 May 2021

2273

世界初の使用済燃料最終処分場を2016年11月からフィンランドで建設中のポシバ社は5月7日、実際の最終処分に使用する処分坑道の掘削作業を開始したと発表した。ポシバ社は、国内で原子力発電所を運転するティオリスーデン・ボイマ社(TVO)とフォータム社が使用済燃料最終処分の実施主体として設立した事業体である。同社は2000年、フィンランド南部のユーラヨキ地方にあるオルキルオト原子力発電所の近郊を同処分場の建設サイトに選定し、2004年からは、同地点の地下450m部分の岩盤地質や水文学特性を調査する地下の研究施設として「ONKALO」を着工。同施設は最終的に処分場の一部になることから、ポシバ社は今後18か月の間にONKALOで最初の坑道を5本掘削し、2020年代半ばには処分場としての操業開始を目指すとしている。ポシバ社によると処分坑道の掘削は、フィンランドの岩盤に適した建設方法の研究開発で同社が2004年以降、積み重ねてきた活動の集大成となる。掘削作業の開始に至る前に、すべての前提条件が満たされていることをフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)が確認したと強調した。同社はまた、2019年6月に処分場の地上設備となる「使用済燃料封入プラント」の建設に着手しており、今年3月には総合機能試験の2023年の実施に向けて試験用の処分坑道を掘削すると発表した。この計画で、同社は100年という処分場の操業期間中に合計約100本の処分坑道を掘削するが、1本の処分坑道の長さが最大で350mであるため、その全長は約35kmに達する見通し。各処分坑道の幅は約3.5mで、高さは約4.5mになる予定である。同社によると、1本の処分坑道の床面に約30の処分孔を掘削し、それぞれにキャニスターを1本ずつ縦置きで定置する方針。キャニスターの総数は処分孔の数で変化するものの、それぞれの処分坑道で処分されるキャニスター30本分の使用済燃料は約65トンになるとしている。なお、今回掘削することになった最初の5本の坑道は、2020年代中の処分場の操業開始を実現するため同社が2019年から5億ユーロ(約662億円)の予算で進めている「EKAプロジェクト」の一部分である。EKAプロジェクトは最終処分に必要な施設のすべてをカバーしており、使用済燃料封入プラントの建設に加えて、最終処分の開始前に必要となるサプライチェーンの整備やONKALO地下設備における最終処分システムの設置などを促進。これらを通じてポシバ社は確実に、世界で最初の使用済燃料最終処分場の操業者となる見通しである。(参照資料:ポシバ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 May 2021

2804

米国のテネシー峡谷開発公社(TVA)は5月6日、原子力技術・エンジニアリング企業のケイロス・パワー社が進めている先進的原子炉「フッ化物塩冷却高温炉(FHR)」(電気出力14万kW)の開発について、低出力の実証炉建設に協力すると発表した。この実証炉は「ヘルメス」と呼称されており、ケイロス社はテネシー州オークリッジにあるエネルギー省(DOE)の「東部テネシー技術パーク(ETTP)」で同炉の建設を計画。今回の協力合意に基づき、TVAはケイロス社に対し原子炉のエンジニアリングや運転および許認可手続関係の支援を提供する。また、ケイロス社が「ヘルメス」を通じて、米国内の出力調整可能な電源としては最も手頃な価格でFHRを市場に送り出せるよう協力していく。ケイロス社のFHRは、コンバインドサイクル発電とコスト面で競合可能な無炭素電源とするため商業化を目指している。冷却材として低圧の液体フッ化物塩を用いており、燃料には3重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用する。固有の安全性を保持したまま、電力と高温の熱を生成できると言われており、2002年にテネシー州にあるDOE傘下のオークリッジ国立研究所(ORNL)がFHRの概念を提案した後、これを元にMITやUCバークレーなどが個別の要素技術の研究を進めていた。FHR開発についてはまた、DOEが2020年12月、リスクの削減を目指した官民によるコスト分担方式の「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」で、ケイロス社の「ヘルメス」実証炉を支援対象の1つに選定。商業規模のFHR開発につなげることを目標に、同プログラムにおける7年間の総投資額6億2,900万ドルのうち3億300万ドルをDOEが負担することになっている。ケイロス社との今回の協力合意について、TVAのJ.ライアシュ総裁兼CEOは、「先進的原子力技術の進展に向けて、安全性や技術革新に関する当公社の見識をケイロス社と共有しつつ、先進的原子炉の許認可手続について経験を蓄積していきたい」と表明。「原子力はクリーンで信頼性の高い安価な電力によって米国経済を活性化するだけでなく、米国の国家安全保障にとっても重要だ」と強調した。なお、米原子力規制委員会(NRC)は2019年12月、TVAがテネシー州オークリッジ近郊で管理しているクリンチリバー・サイトに対し、「事前サイト許可(ESP)」を発給した。このESPはTVAが2016年5月、複数の小型モジュール炉(SMR)で電気出力の合計が80万kWを越えないものの建設を想定し、NRCに申請していたもの。TVAは現在、同サイトで複数のSMR設計を建設した場合の潜在的な環境影響を評価中である。(参照資料:TVA、ケイロス社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 May 2021

3090

米原子力規制委員会(NRC)は5月4日、バージニア州のサリー原子力発電所1、2号機(各87.5万kWのPWR)について、ドミニオン・エナジー社が申請していた2回目の運転期間延長を承認したと発表した。この承認により、これら2基はそれぞれ2052年5月と2053年1月まで80年ずつ運転継続することが可能になった。NRCはこれまでに、フロリダ州のターキーポイント3、4号機(各76万kWのPWR)とペンシルベニア州のピーチボトム2、3号機(各118.2万kWのBWR)について、2回目の運転期間延長を承認。運転開始後80年間の運転継続が許された原子力発電所は、今回のサリー発電所で3件目となる。サリー1、2号機はそれぞれ1972年と1973年に営業運転を開始しており、NRCは両炉について2003年3月、初回の運転期間延長として当初の運転認可期間の40年に20年追加することを承認した。その後、ドミニオン・エナジー社は2018年10月にさらに20年間ずつの運転期間延長をNRCに申請。NRC事務局は今回この申請を承認した根拠として、2020年3月に同申請の安全面について最終安全性評価報告書(FSER)で最終的な確認をしていることと、環境影響評価について2020年4月に補足文書の最終版(FEIS)を発行したことを挙げている。また、NRCの原子炉安全諮問委員会(ACRS)も別途、同申請の安全面について審査を行い、今回の事務局と同じ結論を得ている。ドミニオン・エナジー社はこの承認について同日、「バージニア州でサリー発電所が電力供給している41万9,000世帯に対し、2033年以降も引き続き信頼性の高い廉価なクリーンエネルギーを供給できることになった」とコメントした。同社はサリー発電所に続き、同じバージニア州のノースアナ原子力発電所1、2号機(各約100万kWのPWR)についても2020年9月に2回目の運転期間延長を申請。これら2つの原子力発電所は、同社がバージニアとノースカロライナの両州で供給する電力の約三分の一を賄っているほか、バージニア州においては無炭素電力の92%を供給していると強調した。ドミニオン・エナジー社のD.ストッダード原子力部門責任者(CNO)は、「顧客だけでなく地球環境や地元経済にとっても良いニュースだ」と表明した。同CNOによればサリー発電所の運転期間延長は、バージニア州の「クリーン経済法」が義務付けた「2045年までに州内の電力を100%無炭素化する」という目標の達成上非常に重要。また、同州では引き続き経済成長が促され、米国南部や中部大西洋地域におけるクリーンエネルギー生産をバージニア州が主導するための一助になる。同発電所ではさらに、900名分以上の高給雇用が確保され、経済面や税制面でも追加の利益がもたらされると指摘している。(参照資料:NRC、ドミニオン・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 May 2021

3970

米国の国務省(DOS)は4月27日、地球温暖化を防止するバイデン=ハリス政権の取り組みの一環として、国際支援プログラム「小型モジュール炉(SMR)技術の責任ある活用に向けた基本インフラ(FIRST)」を始動すると発表した。国内で60年以上にわたり蓄積してきた原子力関係の革新的技術と専門的知見に基づき、米国はパートナー国がクリーンエネルギーの利用を拡大する際、同プログラムを通じて国際的に最も厳しい安全・セキュリティ基準や核不拡散基準の下で原子力プログラムが策定されるよう、能力の向上を支援。そのための初期予算として、DOSは同プログラムで実施するプロジェクトの支援に530万ドルを投入する方針である。J.バイデン大統領は4月22日と23日の2日間、40か国・地域の首脳らを招いて気候変動サミットをオンライン開催したが、その中でFIRSTプログラムを初めて紹介。これはクリーンエネルギー増産のための技術革新と、前例のない世界規模の国際協力体制構築に向けた米国の主要な努力活動になると説明していた。今回の発表によると、FIRSTはパートナー国における確実にして安全な原子力基盤の整備を目的に、技術協力も含めた戦略的連携を深めるとともに、エネルギー関係の技術革新を推進する。DOSは具体的に、国際原子力機関(IAEA)の「マイルストーン・アプローチ」に沿って、SMRなど先進的原子力技術の導入をパートナー国で支援する計画。同アプローチではIAEA加盟国で健全な原子力発電プログラムが開発されるよう、フェーズ毎にIAEAがレビュー・ミッションを実施、推奨事項の提示やフォローアップも行っている。SMRに関してDOSは、低価格で設置容量の選択性があり、負荷変動への対応や他のクリーンエネルギーの補完など、柔軟性の高い運転が可能な発電設備だと認識。信頼性の高い発電能力に加えて、海水の脱塩やエネルギーを大量消費する産業プロセスで石炭火力に代わる能力を持っているとした。SMRはまた、輸送その他の部門で脱炭素化を促進する水素の製造も可能なことから、DOSはFIRSTを通じてパートナー国の政府や産業界、国立研究所、学術機関との連携を強化。地球温暖化の防止に向けた取り組みと技術革新の促進のほか、環境保全、地域社会の経済成長に向けて、米国は新しい様々な方策を安全確実なやり方で主導していく考えである。(参照資料:米国務省の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 Apr 2021

3910

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は4月26日、製造過程でCO2を排出しないという「グリーン水素」の製造分野でフランス電力(EDF)グループと協力するため、戦略的協力合意文書に調印したと発表した。原子力技術の世界的リーダーである両社の協力によって多大な相乗効果を生み出し、ロシアや欧州のみならず世界中で水素の共同製造プロジェクトを進めると表明。具体的には、交通分野や産業コンビナートの脱炭素化で戦略構想を開発し、地球温暖化の防止に資する新たなCO2フリー水素の研究開発・協力につなげる考えである。ロスアトム社によると、水素エネルギーの製造は同社の研究開発における優先項目の1つ。また、ロシアの原子力産業界は環境に最も優しい水素製造技術である「電気分解」と、「メタンの水蒸気改質」で水素を得つつその過程で排出されるCO2を回収・貯蔵(CCS)するという技術の研究開発で大きな可能性を有している。こうした背景から、ロスアトム社はCO2フリー水素の製造・貯蔵技術の開発と、同技術に関する世界中の試験プロジェクトへの参加に強い意欲を抱いている。同社はまた、この技術の開発は世界の平均気温上昇を2100年までに2度未満に抑えることを目指した「パリ協定」の目標達成にも重要な役割を担うと考えている。一方のEDFグループは、再生可能エネルギー等を使った低炭素な水素の製造・販売子会社、Hynamics社を2019年4月に設立。これによってクリーンエネルギーへの移行を促進し、低炭素な水素の製造でEDFが仏国や国際社会の中心的存在になることを目指している。ロスアトム社で国際事業を担当するK.コマロフ第一副総裁は、「エネルギー源としての水素の将来性を信じている」と表明。ロシアでは天然資源が豊かなほか、技術面や産業面、エネルギー部門でも輸出に向けた大きなポテンシャルを有していることから、ロスアトム社は今後、この無炭素エネルギーの製造技術を組織的に開発していく。「世界規模の水素製造や輸送、消費の市場において当社が中心的企業の1つとなる準備は出来ており、脱炭素化という世界的な目標を達成する上で、エネルギー源としての水素製造は国際協力の最重要課題である」と指摘した。EDFで国際部門を担当するB.ブッフォン上級副社長も、「(この協力における)当社の目的は電力や革新的技術とサービスによって、CO2排出量が実質ゼロという未来を構築することだ」と明言。この技術を通じて地球環境を保全するとともに、人々の生活の向上や経済成長も促すとしており、低炭素な水素の製造はエネルギーの移行を実現する重要ファクターだと指摘した。また、CO2フリー水素の製造分野でロスアトム社がロシアの中心的存在であることから、「同社との協力合意により、世界中のいかなる国や地域においても低炭素なエネルギー・モデルを構築したいというEDFの目標が如実に示された」としている。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 Apr 2021

3447

米国で約30年ぶりの新設計画としてジョージア州で進められているボーグル原子力発電所3、4号機(各110万kWのPWR)増設計画で、4月26日から3号機の温態機能試験が始まった。これは事業者であるサザン社の子会社で、同発電所を所有するジョージア・パワー社が同日に発表したもので、燃料の初装荷に先立って行われる最後の重要試験となる。ジョージア・パワー社は3号機の運転開始に向けて建設段階が大きく前進したと強調しており、完成すれば60年間から80年間にわたって顧客に信頼性の高い無炭素な電力を供給。サザン社が目標として掲げている「2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化」の達成においても、重要な役割を果たすとしている。ボーグル3、4号機の増設計画では、米国で初めてウェスチングハウス社製のAP1000設計を採用しており、建設工事はそれぞれ2013年3月と11月に開始された。建設サイトでは2020年4月以降、新型コロナウイルスによる感染の影響を軽減するため、約9,000名の作業員数を約7,000名に削減したが、3号機については2020年10月に冷態機能試験が完了し12月には初装荷用燃料がサイトに到着。ジョージア・パワー社は今回の発表で両炉の運転開始スケジュールに触れていないが、地元ジョージア州の公益事業委員会が承認したスケジュール通り、3、4号機をそれぞれ2021年11月と2022年11月に完成させる方針だと見られている。同社の発表によると、3号機の温態機能試験は完了まで6~8週間を要する見通し。燃料を装荷せずに、原子炉冷却ポンプ4台の熱を使って系統の温度と圧力を通常運転レベルまで上昇させ、原子炉機器や系統が正常に機能することを確認する。またこれにともない、主タービンの回転スピードも通常運転時のレベルまで上げる計画である。なお、ジョージア・パワー社は同日、4号機の格納容器上部に重さ72万ポンド(約327トン)容量約75万ガロン(約2,840m3)の冷却水貯蔵タンクを設置したと発表した。重さのあるモジュールを、クレーンで吊り上げて設置する作業としては同増設計画で最後のもの。このタンクはAP1000における受動的安全システムの要として機能することになっており、万が一緊急事態が発生した場合、このタンクの水が重力で格納容器外面に流れ落ちるほか、状況に応じて原子炉の冷却を補助するための水源となる使用済燃料貯蔵プールへも給水可能。同社によるとAP1000の先進的な安全システムでは、重力のほかにも自然循環や圧縮ガス等を動力として活用。ポンプやディーゼル発電機、送風機、冷却機といった電源を必要する機械をほとんど使用しないほか、運転員の介入なしでも緊急時の影響を最小限に緩和できるよう設計されていると強調した。(参照資料:サザン社の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 Apr 2021

3376

フランス電力(EDF)は4月23日、インド南西部のジャイタプールで160万kW級の欧州加圧水型炉(EPR)を6基建設するプロジェクトについて、法的拘束力のある技術・商業面の契約条件提案書を22日付でインド原子力発電公社(NPCIL)に提出したと発表した。今回の提案書に基づき、両者は6基の建設に必要な機器の調達やエンジニアリング調査の実施に向けて協議を開始。EDFとしては今後数か月以内に、拘束力のある枠組み協定の締結を目指すとしている。仏印最大の二国間協力となる同プロジェクトでは、世界でも最大規模の960万kWの原子力発電設備を建設予定。6基からの年間発電量は最大750億kWhに達する見通しで、これにより国内7千万世帯の電力需要に応えるとともに、年間約8千万トンのCO2排出を抑える計画である。この建設プロジェクトについて仏印両国は、2010年に最初の2基の建設に関して枠組み合意に達したが、サプライヤーに一定の賠償責任を盛り込んだインドの原子力損害賠償法や、建設予定地における住民の抗議活動の激化等により実質的な作業は棚上げとなった。その後EDFとNPCILは2018年3月、機器の調達活動等に関する枠組みや仏印両国の役割と責任の分担、次の段階のスケジュール等を特定するため、双方の国家元首立ち合いの下で産業枠組み協定を締結。同年末には、法的拘束力を持たない契約条件提案書をEDFが提出していた。 EDFによると、今回の提案書提出は両者がそれ以降に実施した共同作業の成果であり、EDFはパートナー企業とともに建設プロジェクトで提供する技術の詳細設定を明示。ここではNPCILがジャイタプールについて伝えたサイト情報や、両者が共同で実施したサイトの詳細な調査結果を考慮に入れている。また、6基分の機器の調達やエンジニアリング調査の実施にともなう詳細な商業条件が盛り込まれている。同提案書はまた、EDFとNPCIL双方のスキルを補完し合う内容となった。仏印両国の原子力産業部門の間で長期的な協力関係の構築を目指し、EDFは以下の点を提案している。すなわち、・EDFは、EPR技術の提供者としてエンジニアリング調査と6基分の機器調達を担当。実際の機器調達は子会社であるフラマトム社のノウハウを頼みとしており、同社が6基分の原子炉系統設備を供給する。一方、タービン系統に関しては、仏アルストム社が開発した蒸気タービン「アラベル」も含め、EDFと長年パートナー関係にあるGEスチーム・パワー社が供給する。EDFはまた、6基すべてのEPRについて性能を保証し、NPCILの将来的な運転チームに研修訓練を提供する。・一方、NPCILは建設される発電所の所有者兼運転者となるため、6基すべての建設工事と起動に責任を負うほか、インド安全規制当局によるEPR技術の承認など必要な許可や認証をすべて取得。建設期間中は特に、他のEPR建設プロジェクトからのフィードバックなど、必要な支援をEDFとそのパートナー企業から得ることになる。なお同プロジェクトは、インドが世界の研究開発・製造ハブとなることを目指した国家産業政策「メイク・イン・インディア」と、技術者養成政策「スキル・インディア」に沿ったものになる。EDFはインド国内の製造企業に同プロジェクトへの参加を呼び掛けており、そのための戦略も策定中。徹底した調査により、機器サプライヤーとなり得るインド企業約200社を予備的に選定した。また、詳細なエンジニアリング調査を実施するため、その基盤となるものをEDFがインド国内で構築予定。さらに、プロジェクトの実行に必要なスキルの開発をインド国内で支援するため、エンジニアや技術者を教育訓練する総合研究拠点の創設に向け、予備的実行可能性調査を実施する。これには、仏国の国際原子力学院(i2EN)とインドのビールマータ・ジジャーバーイー工科大学(JVTI)が協力する予定である。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 Apr 2021

3012

J.マンチン委員長 ©US Senate Committee on Energy and Resources米国議会上院のエネルギー天然資源委員会は4月20日、民主党のJ.マンチン委員長が国内の原子力発電所の利用継続策と早期閉鎖の防止策を要請する書簡をJ.バイデン大統領に提出したと発表した。米国では近年、国民の間で原子力への賛否の割合が拮抗しているが(2019年ギャラップ調査)、政党別でみると共和党員の65%が原子力支持派であるのに対し、民主党員の57%は反対派である。マンチン委員長は民主党員でありながら保守色が強いと言われており、3月25日に原子力発電で米国が世界のリーダー的立場を維持する重要性についてのヒアリング開催時にも、「原子力は信頼性の高い廉価な電力を供給するとともに、世界のCO2排出量を削減するなど地球温暖化の防止に貢献する」と発言。国内で新規原子力発電所の建設や既存原子力発電所の維持で対策が取られなければ、米国が持続可能なエネルギーシステムを構築することは一層難しくなり、経費も高額になると主張していた。大統領宛ての書簡で同委員長は、「CO2を排出しないベースロード電源として既存の原子力発電所の早期閉鎖を防ぎ、これらの利用を継続することは、CO2排出目標の達成と信頼性の高い送電システムを確保する上で非常に重要だ」と指摘。104基あった米国の商業炉はこの20年間で94基まで減っており、今年はさらに510万kW分が閉鎖される見通しだと述べた。同委員長によれば、近年に実施された調査も、エネルギー政策が改善されなければ2030年までに既存商業炉の約半数が閉鎖されると警告している。2019年に米国の原子力発電所は4億7,600万トンのCO2排出を抑制しており、米国全体で供給される無炭素電力の約55%が原子力によるもの。原子力発電所がさらに閉鎖されれば、米国がCO2の排出目標の達成に支障をきたすことになると強調した。また、同委員長は書簡の中で、バイデン大統領が原子力発電所の運転継続を支持し地球温暖化の防止で原子力の果たす役割を認めていることに謝意を表明。その上で、既存の原子力発電所で運転継続していくための支援と、これ以上早期閉鎖されるのを防ぐ対策を講じるよう大統領に要請した。国民の安全と健康に最大限留意しつつ、このように極めて重要な電源を守るために、連邦政府はあらゆる手段を取らねばならないと訴えている。(参照資料:米・議会上院・エネ天然資源委の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Apr 2021

2073

米エネルギー省(DOE)は4月13日、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指すなど、米国の地球温暖化防止取り組みの一つとして、電気出力100kWのマイクロ原子炉を建設する「MARVELプロジェクト」を新たに推進すると発表した。同計画は、革新技術を採用した先進的原子炉技術を市場に送り出すため、DOEが傘下のアイダホ国立研究所(INL)・国立原子炉イノベーションセンター(NRIC)と実施している協力活動の一環。DOEは今後3年以内に、INLの「過渡事象試験(TREAT)施設」内でマイクロ原子炉の運転を開始する計画である。DOEによると、米国は地球温暖化の防止に向けて積極的な活動を展開中であり、低炭素電源の中では米国最大の発電量である原子力はクリーンエネルギーへの移行に重要な役割を果たすと認識している。その中でも近い将来、最も大きな貢献が可能なのが、近年様々な設計開発が進んでいる容量が小さくコンパクトな原子炉。これらは小型であるほか柔軟な操作が可能で、発電のみならず様々な目的に利用することができる。「MARVELプロジェクト」はこのような原子炉を他の技術と統合する方法について、エンドユーザーや研究者の理解を深めるとともに、その開発と建設を加速するためにDOEが立ち上げた。略語であるMARVELの正式名称は、「Microreactor Applications Research Validation and EvaLuation(マイクロ原子炉の適用に関する研究検証と評価)」である。同プロジェクトでDOEは具体的に、現時点で国立研究所で実施できない試験のための設備を整備して産業界に提供。同技術の基本的な特性や操作性、挙動などについて産業界の研究開発を促進し、関係企業による設計の実証を支援する。またマイクロ原子炉のシステムを使って、送電網からの需要と原子炉による供給の調整能力を試験・実証。これにより、再生可能エネルギー・システムの統合や水の浄化、水素製造、産業プロセス用の熱供給など、幅広い分野へのマイクロ原子炉技術の応用を支援する。DOEが建設するマイクロ原子炉は、炉内の冷却に自然循環と液体金属(ナトリウムとカリウム)の冷却材を使用。エネルギーを100kWの電力に変換するには、既存技術のスターリング・エンジン(*)を活用する。燃料としては、U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン(HALEU)燃料を少量、研究機関から入手する計画である。設計は主に既存の技術に基づいており、建設工事を迅速に進められるよう市販の機器を用いる方針である。なお、可搬式のマイクロ原子炉については国防総省(DOD)も軍事作戦への使用を検討しており、2020年3月に原型炉の建設と実証に向けて、ウェスチングハウス(WH)社とBWXテクノロジーズ社、およびX-エナジー社の3社を選定。今年3月には2022年初頭の最終設計審査に向けて、WH社を除いた2社を支援対象に絞り込んだ。このための資金は、マイクロ原子炉の開発で推進中のイニシアチブ「プロジェクトPele」から提供されている。【注*】:19世紀初頭に開発された外燃機関の一種。シリンダー内に水素等の気体を封入し、外部から加熱・冷却を繰り返してピストンを作動させるエンジン。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 Apr 2021

3680

国際エネルギー機関(IEA)は4月20日、2021年の世界のエネルギー需要や経済成長、CO2排出量の方向性などを評価する報告書「グローバル・エナジー・レビュー(Global Energy Review)2021」を公表した。2021年は新型コロナウイルスによる感染の世界的爆発(パンデミック)が2年目を迎え、主要経済大国ではワクチンの投与が開始されたほか、経済危機に対する広範囲の対応によって大幅な経済成長やエネルギー需要のリバウンドが予想される。原子力による総発電量も2020年は過去最大の下げ幅を記録したが、2021年は運転開始した新規原子炉の基数が閉鎖基数を上回るなど、2%増加する見通しだと指摘している。この報告書でIEAは毎回、最新の統計データや経済成長を分析した結果をまとめている。今回の主要な判明事項としては、パンデミックの第3波により移動の制限が長期化し、世界のエネルギー需要も引き続き抑制されるものの、ワクチンの投与や経済刺激対策によって希望の光が見え始めていると指摘した。また、2021年は世界のエネルギー需要が4.6%増加し、2020年の下げ幅である4%を相殺すると見込まれるが、その70%ほどはアジアや中南米、東欧などの新興市場諸国や途上国によるものだと述べた。エネルギー部門からの年間CO2排出量は、石炭火力の大幅な需要増により2021年は世界全体で過去2番目に大きい数値(15億トン増の合計330億トン)となる一方、輸送部門を中心に石油需要量が2019年レベルを下回ることから、CO2排出量の拡大影響は和らげられるとIEAは予想。さらに、世界全体の電力需要量は2021年に4.5%増加する見通しだが、これは2020年の下げ幅の約5倍という大きな数値である。これによってエネルギー最終消費量における電力のシェアは20%以上になるが、増加分の約80%は中国など新興市場諸国からのものだとしている。原子力発電量の2020年実績と2021年の見通し原子力に関しては、IEAは世界全体の総発電量が2020年に約4%低下したと指摘。これは2011年の福島第一原子力発電所事故以降最大の下げ幅で、主なものとして欧州連合(EU)で発電量が11%減、日本で33%減、米国で2%減になったことを挙げた。EUで低下した理由は、電力需要の低迷や保守点検にともなう原子炉の一時的な停止や永久停止など。日本では、規制基準に定められたテロ対策工事が期限内に完了しなかったことが影響した。一方、中国とロシアの原子力発電量は2019年と2020年に運転開始した新規原子炉によって、それぞれ5%と3%増加。ベラルーシとアラブ首長国連邦(UAE)でも初の原子炉が営業運転を開始したほか、後続の原子炉も建設工事が進展中だとしている。2021年の見通しとしてIEAは、2020年に低下した分のわずか半分程度とはいえ、原子力総発電量が2%増加すると予測。2020年後半と2021年の第1四半期に世界では新たに7基の原子炉が送電を開始しており、同じ時期に永久閉鎖された3基分の電力量以上のものを相殺する。さらに、2021年末までに最大10基の新規原子炉が送電網に接続される見通しで、これには中国の4基が含まれるとした。ただし設備容量が増大しても、この年に世界全体の原子力総発電量は2019年実績をわずかに下回るとIEAは予測。先進諸国だけで見ても、2021年の原子力発電量はわずかに上昇するものの、2019年実績を6%下回る。それでも、これらの諸国で原子力が最大の低炭素電源であることに変わりは無いとIEAは強調している。国別で見ると、米国では2021年に5基の原子炉が閉鎖予定であるため、IEAは発電量がさらに下がり、2019年レベルからは4%以上低下するとした。一方、日本では原子炉の再稼働が進み、2021年の発電量は6%の上昇が予想されるが、これは2020年に低下した電力量300億kWhのわずか一部を相殺したに過ぎないとIEAは指摘した。また、欧州では原子力大国である仏国の電力需要が増大し、スロバキアで新たな原子炉の運転開始が期待されることから、欧州全体の原子力発電量は2021年に2%以上上昇する見通し。ただし、これは2020年に低下した分を埋め合わせるには不十分な量だと述べた。さらに、新興市場諸国や途上国では、2021年に原子力発電量が5%以上上昇するとIEAは見込んでいる。中国を中心にインドやUAE、パキスタン、ロシアなど複数の国で新規の原子炉が稼働を開始するためで、これにより、2021年の原子力発電量は2019年レベルから8%上昇。世界全体の中で新興市場諸国と途上国が占めるシェアは、2019年実績の29%から3分の1程度に上昇すると強調している。(参照資料:IEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

21 Apr 2021

2616

Government of the Czech RepublicチェコのK.ハブリーチェク副首相兼産業貿易大臣(=写真)は4月20日、ドコバニ原子力発電所Ⅱ期工事(5、6号機)の建設に向けて実施予定の入札から、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社を除外すると発表した。同国は実際の入札を行う前に、候補企業それぞれの詳細な安全・セキュリティ評価を実施する方針で、これまで同プロジェクトに関心を表明した5社のうち、中国の広核集団有限公司(CGN)を今年3月に除外。今後は残りのロスアトム社、韓国水力・原子力会社(KHNP)、フランス電力(EDF)、米国のウェスチングハウス(WH)社から詳細な企業情報を求めるとしていた。しかしチェコ政府は今月17日、チェコの弾薬庫で2014年に2つの爆発事件が発生した際の状況が最近明らかになったとし、これらへの関与が疑われる情報機関の工作員としてロシア人外交官18名を国外に追放。その報復措置として、ロシア側もチェコの外交官20名を追放するという事態に発展している。チェコのJ.ハマーチェク内相は「機密解除された情報をもっと十分に入手すべきだ」と述べたが、K.ハブリーチェク副首相兼産業貿易大臣は「野党が以前から要求していたことだが、我が国の情報機関も国家の安全保障に関わると危惧しており、ロスアトム社を数十億ユーロ規模の入札に参加させることはできない」と明言。A.バビシュ首相も18日、同社を除外すべきだと公言したことが伝えられている。チェコ政府の決定についてロスアトム社は、「顧客が最良の技術を廉価で得られるよう、当社は公正な市場競争を強力に支えてきたが、今回の措置は市場競争を歪める政治的判断であり、双方に利益をもたらすはずの協力を阻害する」と指摘した。過去65年にわたるチェコとの原子力協力で、ロスアトム社は合計6基のロシア型PWR(VVER)をドコバニとテメリン2つの原子力発電所に提供。チェコのエネルギー供給保証を今日まで安全かつ効率的な方法で支援すると同時に、チェコの関係企業に対してはVVER機器の製造と供給の両面で貴重な知見を提供してきたと述べた。ロスアトム社はまた、「両国の原子力産業界はチェコ国内のみならず、第三国の共同作業でともに利益を得る可能性があった」とし、その意味でチェコ政府が下した判断を残念に思うと表明。近代的で安全な原子力発電所建設の世界的リーダーとして、ロスアトム社は世界50か国以上で事業を展開中だが、契約上の義務事項はチェコ企業との契約も含めて全面的に履行している。「市場原理と公開競争に基づいて当社は事業を進めており、原子力協力は政治と無関係であるべきだと確信している」と強調した。なお、チェコの規制当局は今年3月、ドコバニⅡ期工事として120万kWのPWR×2基の建設許可を発給した。最新スケジュールによると、今年12月まで候補企業の安全・セキュリティ評価を実施した後、チェコ政府は入札に招聘する企業のリストを承認する。その後、入札とサプライヤーとの交渉を実施し、2023年に最適なサプライヤーを選定。最終決定を経て2024年までにサプライヤーと契約を締結し、2029年に5号機を着工、2036年に同炉を起動するとしている。(参照資料:チェコの副首相(チェコ語のTwitter)、チェコの公共ラジオ放送「Czech Radio」、ロシア国営タス通信、ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

20 Apr 2021

2875