インドの南端、タミルナドゥ州にあるクダンクラム原子力発電所で、6月29日から5号機(100万kW級のロシア型PWR:「VVER-1000」、出力105万kW)の建設工事が正式に始まった。同機の原子炉建屋の基盤部に最初のコンクリートが打設されたもので、インド原子力発電公社(NPCIL)は約66か月後の完成を予定している。NPCILの発表によると、この日現地では、同発電所のⅢ期工事にあたる5、6号機の起工式が行われた。新型コロナウイルスによる感染拡大防止の観点から、インド原子力委員会の委員長を兼ねるK.N.ヴィアス原子力相がテレビ会議を通じて5号機の着工を宣言。NPCILのS.K.シャルマ会長や、同発電所の建設工事を請け負ったロシア国営原子力総合企業ロスアトム社のA.リハチョフ総裁などが参加した。インドで稼働する商業炉は、出力が最大でも70万kWという国産加圧重水炉(PHWR)が中心で、クダンクラム原子力発電所Ⅰ期工事の1、2号機(VVER-1000、出力各100万kW)はインドで初めて建設された大型の軽水炉である。これらはそれぞれ2014年12月と2017年3月から営業運転を続けており、後続のⅡ期工事である3、4号機(VVER-1000、出力各100万kW)は2017年の6月と10月から建設工事中。現在の進捗率は約50%となっている。5、6号機の増設計画については、2017年6月にインドとロシア両国の政府が一般枠組協定(GFA)と政府間信用議定書に調印、同年8月には主要機器の調達が開始された。6基すべてが完成すれば、同発電所はベースロード電源として約600万kWのクリーン電力をインド全土に供給することになる。また、インド原子力省(DAE)とロスアトム社は2018年10月、インドの新規立地点で新たにVVERを6基建設する計画を公表している。ロスアトム社のリハチョフ総裁は5号機の着工に際し、「クダンクラム発電所の建設プロジェクトはインドとロシアの長年にわたる緊密な協力関係のシンボルだ」とコメント。その上で、「我々はここで歩みを止めるつもりはないし、両国の合意文書にも記したように、インドのパートナーとともに第3世代+(プラス)の最新鋭VVERを新規立地点でシリーズ建設していく」と述べた。ロスアトム社によると、原子炉設備やタービン建屋など、クダンクラム5号機で最優先に設置する機器類は、すでにロシアの関連企業が製造を開始。今後2年間の作業に関わる詳細な設計書類は完成済みだとしている。(参照資料:NPCIL、ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 Jun 2021

4193

英国政府とフランス電力(EDF)は6月23日、英国内の改良型ガス冷却炉(AGR)の閉鎖について、燃料取り出し後の廃止措置(デコミ)作業を英原子力廃止措置機関(NDA)が担当することで合意した。対象となるのは、EDFが所有する英国内すべてのAGRで、7サイト14基。うちダンジネスB発電所(61.5万kW×2基)は今月初めに閉鎖されたばかりだが、そのほかも今後10年以内に閉鎖予定だ。EDFは2009年にブリティッシュ・エナジー社を買収し、英国での原子力発電事業に乗り出した。もちろん発電所の運転からデコミまですべての責任をEDFが負うことになっており、デコミの原資は原子力債務基金(NLF)から拠出されることになっていた。しかし今回の合意により、EDFは閉鎖したAGRからの燃料取り出し作業までを実施し、サイト単位で規制当局からの承認を受けた後、サイトの所有権をNDAへ移管。NDA傘下のマグノックス社が速やかにデコミ作業を開始することになった。2006年に設立されたNDAは、AGRの先行炉型である旧式のガス冷却炉(GCR、通称マグノックス炉。全基が閉鎖済み)を所有しており、マグノックス社がすでにデコミ作業に着手している。これらマグノックス炉のデコミで培ったノウハウをAGRにも活用することで、「シナジー効果は10億ポンド規模」(A.M.トレベリアン・エネルギー担当大臣)だという。また今回英政府とEDFは、燃料取り出し作業のパフォーマンスに応じ、最大1億ポンドのボーナス支払い/最大1億ポンドのペナルティ徴収を実施することでも合意した。「作業の効率化、迅速化のみならず、リスクを両者がシェアする」(トレベリアン大臣)ことでEDFへのインセンティブとし、EDFからNDAへの所有権移管の効率化をねらう。ヒンクリーポイントB発電所 ©️EDF燃料取り出しに当たりEDFは、引き続きNLFから資金拠出を受ける。EDFによると燃料取り出しに要する期間は1サイトあたり3.5年~5年と見込んでおり、ハンターストンB発電所が一番手で2022年1月に取り出し作業を開始する。以降、ヒンクリーポイントB発電所が2022年半ば、ダンジネスB発電所が2022年後半、ヘイシャムA発電所とハートルプール発電所が2024年3月、トーネス発電所とヘイシャムB発電所が2030年頃に燃料取り出し作業を開始する予定だ。なお今回の合意はあくまでもAGRが対象であり、同じくEDFが所有し2035年まで運転継続予定のサイズウェルB発電所(PWR、125万kW)や、現在EDFが建設中のヒンクリーポイントC発電所(EPR、172万kW×2基)は対象外。いずれもEDFの責任でデコミを実施する。英国の2020年の原子力発電電力量は456億6,800万kWh(ネット値)。総発電電力量に占める原子力シェアは14.5%だった。英政府は、AGRが全基閉鎖されても、再生可能エネルギーの設備容量が2010年から10年間で4倍以上に拡大しているとして、英国の電力供給に影響はないとの考えだ。しかし現在の議会会期中に、先進炉の検討などと並行して、少なくとも1件の大型原子力発電所新設計画への投資を最終判断する予定となっている。

30 Jun 2021

3584

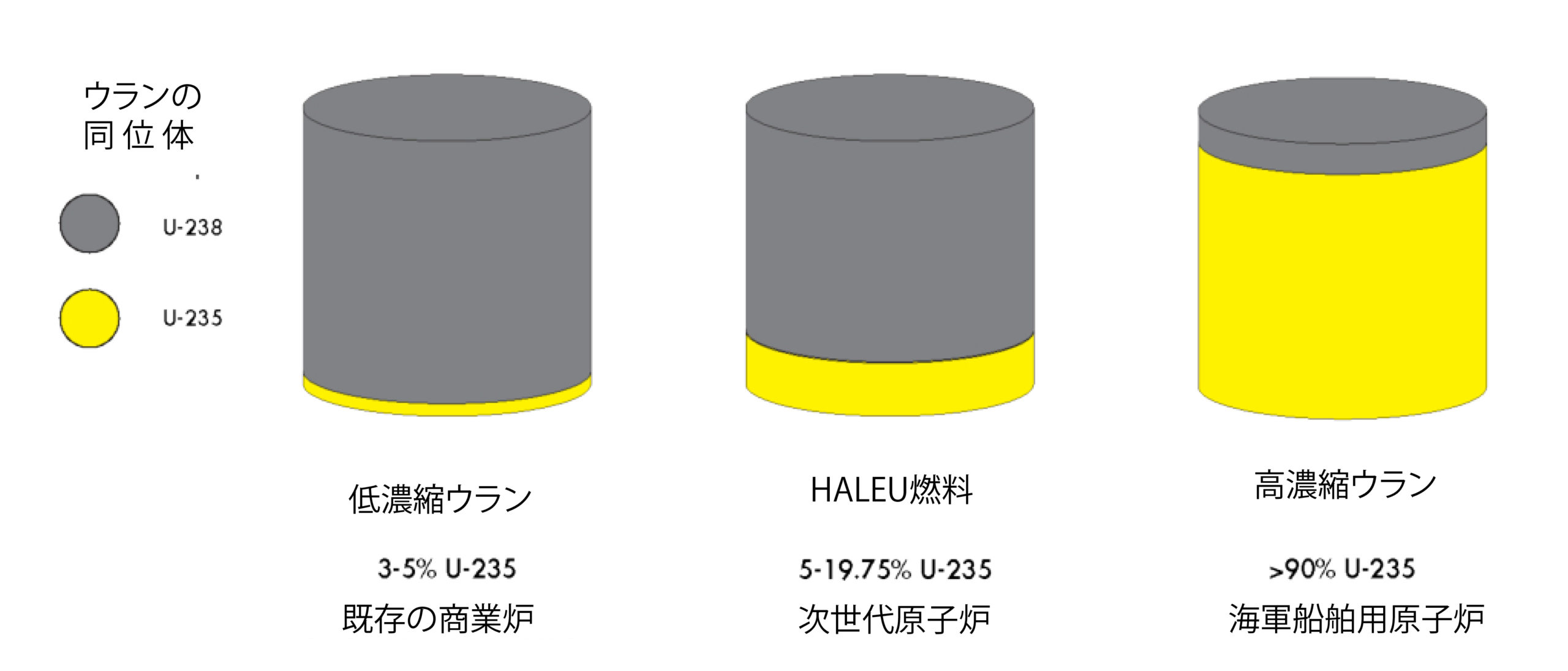

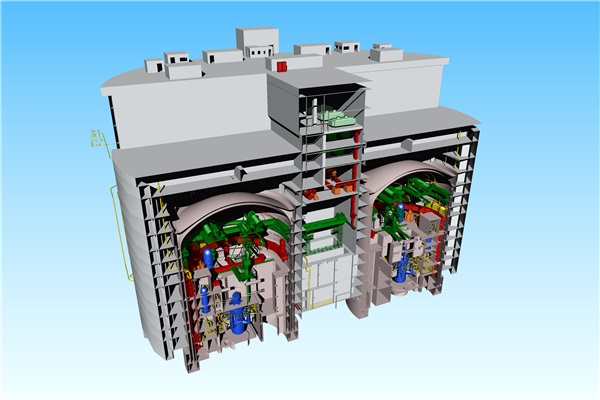

米国の先進的原子炉開発企業オクロ社(Oklo Inc.)は6月25日、同社製の超小型高速炉「オーロラ」に使用する先進的原子炉燃料の製造技術とリサイクル技術の商業化で、エネルギー省(DOE)の技術商業化基金(TCF)から支援を受けることになったと発表した。DOEおよび傘下のアルゴンヌ国立研究所と合計200万ドルのコスト分担型官民連携プロジェクトを実施するというもので、オクロ社側はこのうち少なくとも50%(100万ドル)をマッチングファンドで提供。電解精製技術を使って放射性廃棄物を転換し先進的原子炉燃料を製造するほか、使用済燃料をリサイクルする技術の商業化を進めていく。これらを通じて放射性廃棄物の量を削減し、先進的原子炉の燃料コスト削減を目指す考えだ。電気出力0.15万kWの「オーロラ」では、HALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を燃料として使用する一方、原子炉の冷却に水を使わない設計。同社によれば、「オーロラ」は少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給を続けることができる。オクロ社はすでに2020年3月、子会社のオクロ・パワー社を通じて、先進的な超小型高速炉としては初の建設・運転一括認可(COL)を原子力規制委員会(NRC)に申請。2020年代初頭から半ばにかけて、DOE傘下のアイダホ国立研究所敷地内で「オーロラ」の着工を目指している。同社に資金を提供するTCFは、有望なエネルギー技術の開発を促進するため、DOEの技術移転局(OTT)が「2005年エネルギー政策法」の下で立ち上げた基金。DOE傘下の国立研究所と民間企業が提携し、エネルギー技術の商業化に向けた取り組みを実施。その際、民間企業側には50%のマッチングファンド提供が義務付けられている。DOEは6月24日、TCFによる2021会計年度の支援対象を公表しており、クリーンエネルギー技術や先進的な製造技術、次世代の材料物質開発など、合計68プロジェクトを選定している。これらにはTCFの連邦政府予算から約3,000万ドル、民間部門の基金から約3,500万ドルを充当し、革新的技術を用いた解決策を採用していく。新たな事業や雇用を創出する一助とするほか、米国の経済的競争力を増強し、J.バイデン大統領が目標とする「2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化」を達成する。この発表の中でDOEは、連邦政府予算の中からアルゴンヌ国立研究所に415万ドルを充てると説明。国内8州のパートナー企業と費用を分担し、エネルギー貯蔵に向けた材料物質の加工やCO2の合成による高効率の化学品(オレフィンなど)製造、先端材料を使った高速炉用燃料の製造などを実施すると述べた。オクロ社のC.コクラン最高執行責任者(COO)は、「先進的燃料技術の商業化を通じて、クリーンなパワーを迅速かつコスト効率も高い方法で市場に届けたい」と表明。手持ちの燃料のエネルギー密度が代替燃料より数百万倍高ければ、電解精製技術を用いた最も低価格な方法でクリーンパワーを生み出すことができると述べた。また、「使用済燃料にはクリーンパワーを世界中にもたらすための、極めて大きなエネルギーを秘めている」と強調した。(参照資料:オクロ社、DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

29 Jun 2021

3679

中国核能行業協会(CNEA)は6月25日、遼寧省の紅沿河(ホンヤンフ)原子力発電所で建設されている5号機(PWR、111.9万kW)が同日の午前12時半頃、国内送電網に初めて接続されたと発表した。中国では先月、江蘇省の田湾原子力発電所6号機(PWR、111.8万kW)が初併入したことから、紅沿河5号機はこれに続いて中国51基目の商業炉となる予定。同機の事業者で中国広核集団有限公司(CGN)傘下の遼寧紅沿河核電有限公司(LHNPC)は今後、同機が商業運転の開始条件をクリアできるよう、出力上昇試験等の様々な試験を実施する。初併入プロセスの中で同機の機器パラメーターは正常値を示しており、安定した状態で制御されている。このことから、同機は年内にも営業運転を開始すると見られている同機と現在建設中の6号機の建設計画は、紅沿河原子力発電所のⅡ期工事に相当する。中国・東北地方の振興を支援する重大施策の一つであり、福島第一原子力発電所の事故後に初めて、国務院が2015年に承認した。これを受けて、LHNPCは5、6号機をそれぞれ2015年3月と7月に本格着工。LHNPCにはCGNと国家電力投資集団公司が45%ずつ、大連建設投資集団公司が残りの10%を出資している。I期工事の1~4号機(各111.9万kWのPWR)が第2世代改良型の「CPR1000」設計を採用したのに対し、5、6号機では第3世代の技術特性を有するという「ACPR1000」を採用。これらはともに、仏国のPWR技術をベースにCGNが開発したもので、福島第一原子力発電所事故の教訓をフィードバックしている。具体的には、緊急時冷却システムなどに3つの受動的システムを取り入れたほか、11項目の技術改善を実施するなど、安全レベルはさらに向上したとCGNは説明している。CNEAによると、今年は中国共産党の創立100周年であるとともに「第14次5か年規画」の最初の年度であることから、紅沿河発電所プロジェクトにおいてはⅡ期工事の原子炉の試運転にも注目されていることから、LHNPCはクオリティの高い試運転を実現する方針である。(参照資料:中国核能行業協会(CNEA)(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 Jun 2021

2140

ルーマニアの議会上院は6月22日、建設工事が中断されているチェルナボーダ原子力発電所3、4号機(各70.6万kWのカナダ型加圧重水炉)を完成させる協力プロジェクトも含め、同国が米国と2020年10月に仮調印した民生用原子力分野における政府間協力協定を批准した。これで上下両院の承認が得られたことになり、同協定は今後、K.ヨハニス大統領が署名した後、官報に掲載される。欧州委員会(EC)もすでにこの協定を承認していることから、国営原子力発電会社(SNN)は両機でそれぞれ、2030年と3031年の送電開始を目指す。同協定の批准は、ルーマニアがエネルギー戦略に盛り込んだ「原子力発電プロジェクトの実施と継続」における包括的枠組みとなる。また、同国の「エネルギーと気候変動に関する統合国家計画案(PNIESC)」でも、脱炭素化の目標達成とエネルギーの供給保証を進め、クリーンエネルギー社会に円滑に移行するための中心的項目となる。同協定では具体的な協力事項として、3、4号機完成プロジェクトのほかに1996年から稼働している同発電所1号機(70.6万kWのカナダ型加圧重水炉)の改修工事実施、およびルーマニアの民生用原子力発電部門の拡充と近代化も明記されている。SNNによると、これらの協力プロジェクトにより、ルーマニアでは2031年以降、CO2の排出量が1/2になる見通し。ルーマニアは現在、唯一の原子力発電設備である同発電所1、2号機で年間1,000万トンのCO2を抑制しているが、3、4号機の完成によってこの排出抑制量が年間2,000万トンになる。これらのプロジェクトはまた、国内サプライチェーンの発展に寄与するとSNNは指摘。新たに最大9,000名分の雇用が創出され、原子力産業界では研究開発と技術革新が促進される。これにともない、マクロ経済の飛躍的な成長効果が期待されるだけでなく、高い技術力を持った専門家が育成されるとしている。SNNのC.ギタCEOは、「原子力発電所の運転事業者としては、プロジェクトを遂行する上で『時間』が非常に重要だ。2030年と2031年に3、4号機で首尾よく送電開始できたら、ルーマニアはエネルギーの移行や持続可能な価格のエネルギー消費に向けて、自国の資源に多額の資本を投下している国々と連携していく」とした。同CEOはまた、「様々な国際研究の結果から、ルーマニアは既存の原子力発電所で運転期間を延長した場合の電気代がすべての電源の中で最も低価格になると考えている。また、新規の原子力発電所建設プロジェクトにもコスト面の競争力があるため、米国と協力して進める原子力プロジェクトには、このような競争力、およびCO2排出量の実質ゼロ化の達成という2重の利点がある」と強調している。(参照資料:SNN、ルーマニア議会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Jun 2021

2472

米国のウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)は6月22日、同社製の小型モジュール炉(SMR)で使用する「完全なセラミック・マイクロカプセル化(FCM)燃料」の性能や安全性を分析するため、オランダのペッテンにある高中性子束炉(HFR)を活用すると発表した。USNC社が開発したSMRは第4世代の小型高温ガス炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」で、熱出力1.5万kW、電気出力は0.5万kW。カナダのプロジェクト開発企業でUSNC社と長年協力関係にあるグローバル・ファースト・パワー(GFP)社は2019年3月、このSMRをカナダで建設するため、同国の原子力安全委員会(CNSC)に「サイト準備許可(LTPS)」を申請。CNSCは同年7月から、SMR開発計画の許認可手続きとしては現時点で唯一のものであるこの申請を審査中である。ペッテン炉を保有しているのは、オランダの原子力研究機関の「原子力研究コンサルタント・グループ(NRG)」。1955年から原子力産業界に支援を提供し続けており、原子燃料の試験では50年以上の実績がある。NRGはペッテン炉を使って原子燃料と材料物質の照射試験や照射後試験を行っているほか、原子炉と原子力関係機器で高品質の挙動シミュレーションを実施。重篤な病気の診断や治療など、医療用放射性同位体の新たな活用方法も開発している。USNC社は今回、NRGとの協力により、ペッテン炉でFCM燃料の挙動に関する照射試験の実施を計画し、MMRの耐用年数である20年の間に燃料の十分な安全性が確保されることを実証する。ペッテン炉に付属するホット・セル研究施設も活用し、照射前と照射後の2段階で広範な試験を行う。FCM燃料は事故耐性燃料の一つで、ウラン酸化物の核を黒鉛やセラミックスで3重に被覆した粒子型燃料(TRISO)の次世代版。USNC社は、従来型のTRISO燃料用として約50年前に開発された黒鉛マトリックスを炭化ケイ素(SiC)マトリックスに置き換え、高い放射線や高温に対する耐性を飛躍的に向上させている。同社によれば、SiCマトリックスは高密度な気密バリアーの役割を果たし、MMRの運転時にTRISO燃料が破損した場合でも核分裂生成物の流出を防ぐ。また、FCM燃料の高い熱伝導率は燃料ペレットの温度を均一にするため、原子炉のピーク温度を下げることができる。このように、従来の原子燃料とは異なり、FCM燃料では通常運転時や破損時も含め、様々な温度の中で核分裂生成物を確実に閉じ込めることが可能だとしている。USNC社のF.ベネリCEOは、「NRGにFCM燃料の性能認定をしてもらえば、MMRで無炭素電力を生産するという当社ビジョンを実現する重要な一歩になる」と指摘。「NRGの優れた技術能力と信頼性の高い試験によって、当社が社内で実施した性能評価が全面的に確認される」との期待を表明した。(参照資料:USNC社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Jun 2021

3395

米国のデューク・エナジー社は6月21日、サウスカロライナ州で保有・運転しているオコニー原子力発電所の3基(PWR、出力各約90万kW)について、2度目の運転期間延長を原子力規制委員会(NRC)に申請したと発表した。これら3基は1973年(1、2号機)と1974年(3号機)に送電開始しており、2013年と2014年に当初の運転期間である40年に加えて、20年間の運転継続を許された。現在の運転認可は2033年と2034年まで有効で、デューク・エナジー社は2回目の運転期間延長により、これら3基をそれぞれ80年間運転する計画。2053年と2054年まで南北両方のカロライナ州で、顧客に無炭素な電力を供給したいとしている。NRCは現在、同社の申請文書に漏れなどの不備がないか点検中。受理できると判定した場合は、付属の行政判事組織である原子力安全許認可会議(ASLB)に公聴会の開催要請を発出することになる。デューク・エナジー社によると、同社最大の原子力発電設備であるオコニー発電所の運転期間再延長は、CO2排出量の削減で同社が設定した意欲的な目標を達成するための重要な最初の一歩。原子力がなければこの目標の達成は難しいと同社は考えており、2019年にはオコニーも含め国内6サイトで運転する全11基の商業炉で、2度目の運転期間延長を申請する考えを明らかにしていた。同社のこれらの原子力発電所は2020年、石炭や石油で発電した場合との比較で約5,000万トンのCO2排出抑制に貢献しており、その発電量は同社が無炭素電源で発電した電力量の83%を占めている。同社はまた、再生可能エネルギーの供給大手でもあり、2025年までに1,600万kW分の設備容量を再エネで新たに確保する方針。それ以外にも、先進的原子力技術や大規模送電網の機能向上、蓄電池の活用で投資を行うなど、CO2を出さない発電技術の模索を続けている。こうした背景から、同社は2030年までに同社の発電事業にともなうCO2排出量を少なくとも50%削減し、2050年までには実質ゼロ化を目指すとの目標を設定。これらの達成に向けて、保有する原子力発電所の運転を今後も継続するとしている。同社のK.ヘンダーソン原子力部門責任者(CNO)は、「CO2を排出しない様々な電源で一層多くの電力を生み出すことは、当社の顧客にとっても重要なことだ」と指摘。その上で、「原子力はその中でも実証済みの技術であり、南北のカロライナ州で数10年にわたって安全かつクリーンな電力を提供している」と述べた。同CNOはまた、「これらの顧客コミュニティにおける経済成長の原動力として、原子力発電所は高サラリーの雇用創出や多額の税収など、様々な恩恵をもたらしている」と強調した。米国では約100基の商業炉のうち、90基以上がこれまでにNRCから初回の(20年間の)運転期間延長を認められた。このうち、ターキーポイント3、4号機とピーチボトム2、3号機、およびサリー1、2号機に関しては、NRCがすでに2回目の運転期間延長を承認、それぞれ80年間の稼働を許可している。NRCはさらに、ポイントビーチ1、2号機とノースアナ1、2号機についても同様の申請を審査中である。(参照資料:デューク・エナジー社、NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Jun 2021

2481

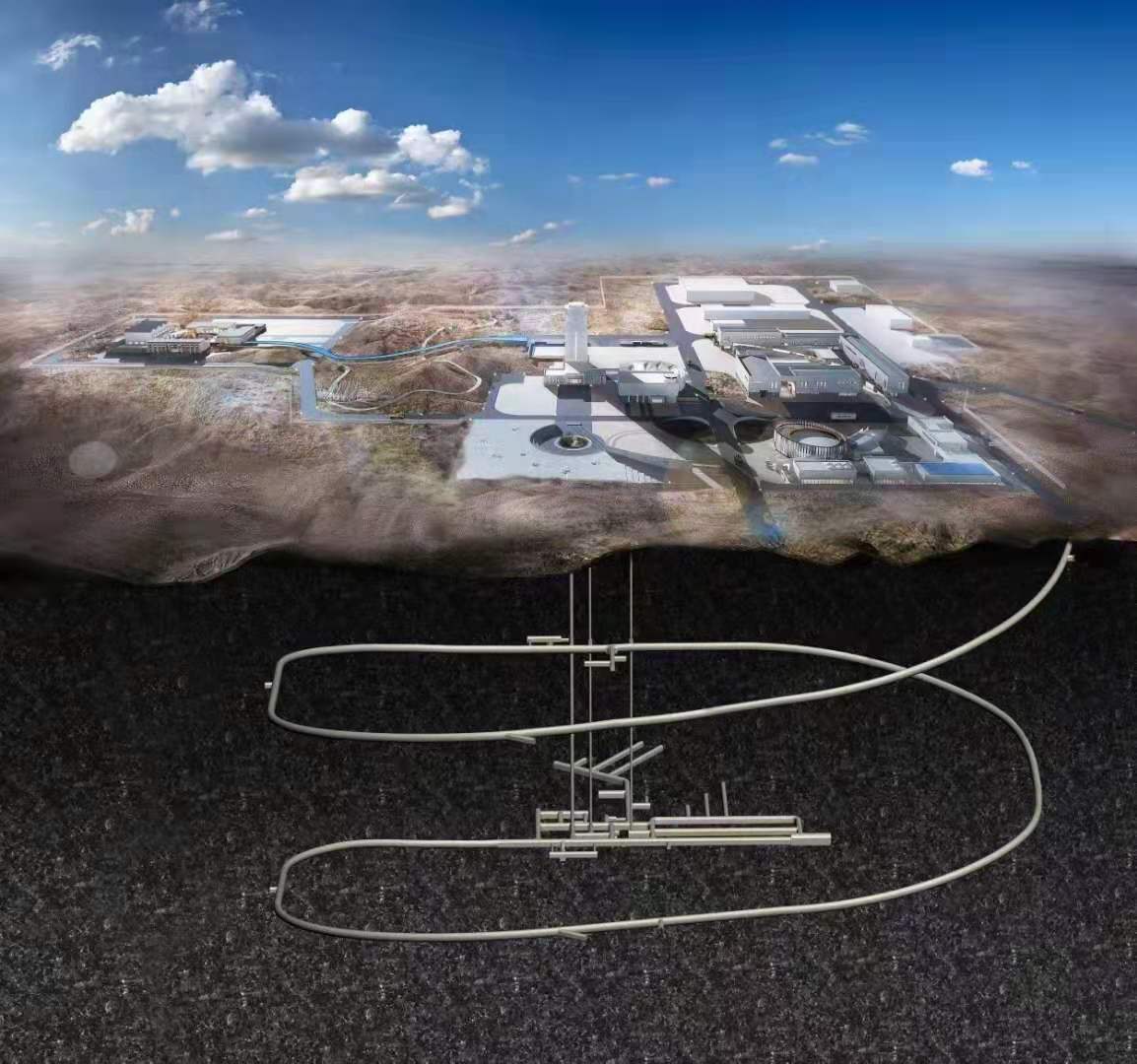

中国の国家原子能機構(CAEA)は6月18日、北西部の甘粛省酒泉市北山で高レベル放射性廃棄物(HLW)の地層処分に向けた研究開発を実施するため、地下研究所の建設を開始したと発表した。世界中の原子力産業界の課題であるHLWの処分問題を克服するのが目的で、包括的な機能を有する世界最大規模の地下研究所を建設しフィールド試験の実施基盤を構築。深地層の最終処分場建設に必要な科学研究を行うことでHLWの長期的に安全な処分を早期に実現し、原子力産業界の健全かつ持続的な開発に資する方針である。中国では軽水炉から発生する使用済燃料については再処理を行い、高レベルの廃液をガラス固化した後、深地層に処分することになっている。1985年に現在の中国核工業集団公司(CNNC)は「HLW地層処分研究発展計画」を策定しており、中国の地層処分場建設計画はこれに基づいて進められている。甘粛省の北山は処分場建設候補地の一つに選定されている。2006年に関係省庁は「HLW地層処分研究開発計画のガイドライン」を共同で作成しており、その中で「処分場の建設サイト選定」と「地下研究所における科学研究」、および「処分場の建設と操業」という3段階の研究開発戦略を明記。甘粛省北山における地下研究所建設プロジェクトは2016年3月、中国の「国家経済社会開発第13次5か年規画」における100の主要プロジェクトの一つに指定された。また、同施設を建設・保有する機関として北京地質学研究院が設置されている。CAEAがこの建設プロジェクトを承認したのは2019年のことだが、北京地質学研究院が2020年6月に作成した同プロジェクトの環境影響(評価)報告書によると、ゴビ砂漠の地下に建設される地下研究所は螺旋状のスロープと3本の垂直坑、全長13.39kmの地下トンネルを備えることになる。受け入れ可能な廃棄物の容量は51万4,250立方メートルで、地下280メートルと560メートル2つのレベルで実験が行える構造。建設期間は84か月(7年間)で施設としての耐用年数は50年、総工費は27億2,313万元(約465億円)となる予定である。CAEAは現在、HLWを長期的に管理する科学研究モデルの開発に取り組んでいるが、地下研究所の研究開発等に基づいてHLWを地層処分する革新的なシステムを確立し、国内外の研究者と交流。HLWの地層処分という世界レベルの課題の克服に、中国の知恵と解決策が寄与することを目指すとしている。(参照資料:国家原子能機構(中国語)の発表資料、北山プロジェクトの環境影響報告書(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 Jun 2021

5015

米国防総省(DOD)の国防高等計画推進局(DARPA)は今年4月、「地球と月の間を一層機敏に行き来するための実証ロケット(DRACO)」プログラムで、宇宙用原子力推進(NTP)システムの開発を担当する企業2社と契約を締結したが、このほどこれら2社に重要な支援を提供する企業として、ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)の技術部門(USNC-Tech)を選定した。これは、USNC社が11日付で明らかにしたもので、DRACOプログラム・第一段階の18か月間に、2種類の開発作業(トラック)のうち「トラックA」の主契約者(契約額2,200万ドル)となったジェネラル・アトミクス(GA)社がNTPシステムで使用する原子炉の予備設計を実施する。また、「トラックB」の主契約者(契約額250万ドル)であるブルーオリジン社(=アマゾン社の創業者J.ベゾス氏が創設した宇宙ベンチャー企業)は、その運用システムとなる宇宙船の概念設計と実証を担当。DARPAはDRACOプログラムで、2025年にもNTPシステムの本格的な実証を地球の低軌道上で行うとしており、USNC社は「これら2つのトラック両方に参加する唯一の企業になった」と強調している。USNC社は現在、熱出力1.5万kW、電気出力0.5万kWの第4世代の小型高温ガス炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」を開発中。カナダのエネルギー関係プロジェクト開発企業のグローバル・ファースト・パワー(GFP)社は2019年3月、このMMRをカナダのチョークリバー・サイトで建設するため、「サイト準備許可(LTPS)」をSMRとしては初めて、カナダ原子力安全委員会(CNSC)に申請した。USNC社は今回、DODのNTPシステムのような高性能システムの開発に向けて、設計・分析能力を提供することになった。USNC社の発表によると、月面探査などの宇宙開発に世界中の関心が高まるなか、地球から月までの宇宙空間における各国の宇宙開発機関や企業の活動は、次第に活発化している。この空間で米国の政府や企業が確実に動けるようにするには、DODが開発を進めなくてはならず、DODはDRACOプログラムで既存の推進システムをしのぐ全く新しい推進システムを開発する。NTPシステムの持つ高い推力重量比と推進効率は、DODが総合戦略で基本原則とする「機敏な対応能力」をもたらすと期待されている。また、米国の宇宙飛行士を再び月に送ることができる商業規模の能力として、NTPシステムを配備するとしている。同社はさらに、全米3つ(科学、技術、医学)のアカデミーが実施した宇宙用NTPシステムの調査結果が示しているように、DRACOプログラムの技術的な成果の一部は、米航空宇宙局(NASA)が初の火星有人探査を目指して開発中のNTPシステムにも貢献すると指摘。DRACOプログラムではHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)が必要になるため、DODはこのような重要技術の成熟や、NTPシステムの活用に直接関わる供給チェーン、人材の確保等を支援していく考えである。(参照資料:USNC社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

21 Jun 2021

5225

カナダのオイルサンドの90%を生産する同国の大手生産企業5社は6月9日、生産時に発生するCO2を2050年までに実質ゼロにすることを目指し、小型モジュール炉(SMR)の活用・検討を含めた戦略構想を実行に移すと発表した。この構想を団結して進める枠組みとして、アルバータ州を本拠地とするCanadian Natural Resources社とCenovus Energy社、Imperial社、MEG Energy社、およびSuncor Energy社の5社は企業連合を形成。カナダがパリ協定で誓約した「2050年までのCO2実質ゼロ化」等も達成できるよう、連邦政府やアルバータ州政府とも協力していく考えである。同構想は、これら2つの政府がCO2排出量の削減に向けた計画やインフラの支援で重要プログラムを発表したのに続いて公表されており、両者がそれぞれの構想と地球温暖化の防止目標を達成するには、産業界と政府の協力が重要との認識を強調している。今回の構想はCO2の回収・利用・貯留(CCUS)を基本の方策としているが、これら5社は、地球温暖化の防止で「現実的かつ有効な」方策実現への堅い決意を表明。オイルサンド業界が排出する温室効果ガスが非常に多いことから、今後30年以上にわたりオイルサンドの生産関連でカナダのGDPに対して3兆カナダドル(約267兆円)の貢献をしつつ、CO2の削減で直ちに利用可能な方策を模索していく。5社はまた、この構想によってクリーンエネルギー部門の技術開発を促進し、関係雇用を創出すると指摘。その他の複数の部門にも利益をもたらすとともに、カナダ国民の生活の質向上に資するよう支援する。オイルサンド業界でCO2の排出量と吸収量を同レベルにすることを促すだけでなく、それによって各社の株主たちにも長期的利益を配分できるよう投資を行う。今回の発表によると、CO2排出量を削減する方策はただ一つではないため、参加企業は複数方策の並行的実施を構想に盛り込んでいる。その一つは、SMRや次世代のCO2回収技術、大気中からCO2を直接回収してCO2の量を減らす技術など、潜在的な可能性がある新技術について評価を行い、試験的な運用や適用を加速することである。また、アルバータ州で建設が計画されているインフラ道路を、州内のオイルサンド施設から近隣のCO2貯留ハブにつなぐことも検討する。さらに、このインフラ道路と並行して、CCUSやクリーン水素、エネルギー生産・使用の効率化、燃料転換など、新旧様々なCO2削減技術をオイルサンドの生産施設に設置することを挙げている。カナダでは2019年12月、オンタリオ州とニューブランズウィック州、およびサスカチュワン州の3州が、国内での多目的SMRの開発・建設に向けて協力覚書を締結。アルバータ州は今年4月に、この覚書に加わったことを明らかにしている。(参照資料:加オイルサンド企業連合の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 Jun 2021

4503

米国のニュース専門チャンネルCNNが15日「中国・広東省の台山原子力発電所(175万kWの欧州加圧水型炉:EPR×2基)で放射能漏れの発生疑惑」と報道した件で、中国生態環境部(省)(MEE)は16日、傘下の国家核安全局(NNSA)の担当者がこの疑惑を否定したと発表した。同発電所1号機で小規模な燃料破損が発生したが、これは原子力発電所における「一般的事象」であると説明。同機は2018年の運開以降順調に稼働しており、周辺環境にも異常はないと強調している。この発表はNNSA担当者への質疑応答という形式で行われ、同担当者はまず質問に対し、1号機の一次冷却材の中で特定の放射能の量が増加したことを認めた上で、「通常運転の範疇である」と明言。燃料の製造や輸送、装荷時の不可避な要因により、発電所の運転中に燃料棒がわずかに損傷することがあり、1号機では6万本以上の燃料棒のうち、5本前後の被覆部に損傷が生じたことが推定されている。これは燃料棒全体の0.01%未満であり、燃料集合体で最大規模の損傷が生じる(設計時の)推定確率の0.25%よりはるかに低い。世界では多くの原子力発電所で、燃料棒で小規模破損が発生した後も運転を続けているとした。担当者はまた、CNNの「放射能漏れ報道」について、「一次系における放射能レベルの上昇は放射能の漏えい事故とは全く異なる」と指摘。一次系は格納容器の内側にあり、物理的バリアとして原子炉冷却システムの圧力バウンダリと格納容器の気密性が保たれている限り、放射能が外部環境に漏洩することはない。これら2つのバリアは今のところ健全で、台山発電所周辺のモニタリングでも、バックグラウンドレベルに異常はなく、漏えいは発生していないと述べた。さらに、「台山発電所の運転を継続するため、NNSAが発電所外部で検出する放射線許容限度の引き上げを承認した」とCNNが報じたことについて、NNSA担当者は「事実ではない」と否定した。NNSAは確かに、冷却材中の特定の希ガスについて許容限度引き上げを検討・承認したが、これはサイト外の放射線検出量とは無関係だと強調した。NNSAの今後の対応に関して担当者は、「1号機の一次系の放射能レベルを引き続き注意深く監視し、発電所と周辺環境のモニタリングを強化。同機での指導と監督も強化して放射能レベルを厳密に監視する措置を講じる」と述べた。同時に、国際原子力機関(IAEA)や同機の供給者であるフランスの規制当局とも、緊密な連絡体制を維持していくとしている。台山発電所の2基は仏フラマトム社製の最新型PWRである「EPR」を採用し、2009年11月と2010年4月に相次いで本格着工した。中仏最大のエネルギー協力プロジェクトとなった同建設計画は、台山原子力発電合弁会社(TNPJVC)が担当。同社に対しては、中国広核集団有限公司(CGN)と広東省の電力会社が合計70%出資しているほか、フランス電力(EDF)が残りの30%を出資している。EPRを世界で初めて採用したのは、2005年にフィンランドで着工したオルキルオト3号機であり、2007年にはフランスでも、初のEPRとしてフラマンビル3号機が着工した。しかし、これらでは様々なトラブルにより完成が遅れており、台山1号機はこうした経験も踏まえて、2018年12月に世界初のEPRとして営業運転を開始。同2号機も2019年9月に営業運転を開始した。このほか英国では、EDFエナジー社がヒンクリーポイントC原子力発電所の2基にEPRを採用し、2018年12月から建設工事を実施中である。 加藤官房長官、中国側に透明性ある説明を期待加藤官房長官(政府インターネットTVより引用)加藤勝信官房長官は17日の記者会見で台山原子力発電所での放射能漏れに関する報道に言及。関係省庁を通じフラマトム社に対し事実関係の確認を行っているとの状況を説明した上で、「今後の推移について中国側が透明性をもってタイムリーに国際社会に説明することを期待する」と述べた。原子力規制委員会の更田豊志委員長は16日の定例記者会見で、「日中韓3国の規制当局によるチャンネルを通じ中国に対し情報共有を求めているが今のところ回答はない」としている。また、技術的観点から、「PWRの燃料破損は国内でも幾つか事例がある。燃料破損のメカニズムが前例のないものならば、技術評価検討会での議論の対象となりうる」と述べ、国際機関などによる調査を通じた詳細解明を待つ考えを示した。(参照資料:中国生態環境部(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Jun 2021

6076

米国のセントラス・エナジー社(旧・米国濃縮会社(USEC))は6月14日、HALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)の製造に向けて、同社が昨年提出していたウラン濃縮許可の「修正申請」を原子力規制委員会(NRC)が承認したと発表した。セントラス社はこれまで、オハイオ州パイクトンの「米国遠心分離プラント(ACP)」でウラン235を最大10%まで濃縮することを許されていた。今回の承認により、同社が現在ACPのサイト内で建設しているHALEU燃料製造実証施設は米国で唯一、U235を最大20%まで濃縮できる施設になる。セントラス社は2019年11月にエネルギー省(DOE)と結んだ契約に基づき、独自に開発した新型遠心分離機「AC100M」16台によるカスケードをACPサイト内で建設中。この施設でHALEU燃料の製造実証を行うことになった。この計画では2022年半ばまでの3年間に1億1,500万ドルを投入することになっており、セントラス社はすでに今年3月、すべての「AC100M」の組立を終えカスケード内への設置に向けた最終準備を行うと発表。2022年初頭にも同施設でHALEU燃料の製造を開始するとしている。同社の説明によると、HALEU燃料のU235最大濃縮度20%は、核兵器の開発や海軍の船舶推進用に使用するには、はるかに低いレベルである。それでもHALEUは、米国その他の国で稼働する既存の原子力発電所にとって次世代の先進的原子燃料となるほか、小型モジュール炉(SMR)等の開発中の次世代原子炉で使用することで高い性能を発揮することが出来る。すなわち、単位体積あたりの電力量(電力密度)や原子炉性能の向上が期待できるほか、燃料交換停止の頻度を削減。放射性廃棄物の排出量が少なくなり、核拡散の抵抗性が高いという利点がある。また、DOEの「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」で支援対象に選定された10の先進的原子炉設計のうち、9設計のベンダーが「HALEU系の燃料が必要になる」と表明。その多くは19.75%レベルの濃縮度となる見通しだが、今のところHALEU燃料を国内で商業的に入手することは困難である。DOEの原子燃料作業部会(NFWG)が最近取りまとめた報告書によると、HALEU燃料は米国が先進的原子力技術の開発で世界のリーダー的立場を再構築する重要ステップとなる。このことは、原子力の推進事業を展開する約100社のコンソーシアム「米国原子力インフラ評議会(NIC)」が2020年4月に実施した調査の結果からも裏付けられており、先進的原子炉を開発している米国企業の多くが「HALEU燃料の入手可能性」を最も気がかりな課題の1つに挙げていた。(参照資料:セントラス社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Jun 2021

9452

韓国原子力研究院(KAERI)とサムスン重工業は6月8日、溶融塩炉(MSR)技術をベースとする小型モジュール炉(SMR)を搭載した海上浮揚式原子力発電所や原子力船を共同で開発するため、協力協定を締結した。MSRは重大事故の発生リスクが少ないとされており、両者はこれを海上での利用を想定して設計し、要素技術や熱交換器などの関連機器も開発。また、このようなこのSMR利用の発電所のビジネス・モデルを構築するとともに、性能検証や経済性評価に向けた共同研究も実施する計画だ。両者の発表によると、無炭素エネルギー源の一つであるMSRは気候変動問題への利用が大いに期待される。近年、海上輸送部門におけるCO2排出の国際的な規制が強化されていることから、MSRでCO2を排出しない原子力船等を開発することとした。燃料の交換サイクルは船舶本体の寿命とほぼ同じ20年ほどであるため、MSRを一旦搭載した後は燃料を交換する必要がなく、サイズが比較的小さいことも舶用炉利用に向くとされる。また、KAERIの説明では、MSR内部で異常信号が発生した場合、液体燃料の溶融塩が凝固するよう設計されているため、重大事故の発生を抑えることができる。このような安全性の高さに加えて、電力と水素を効率よく同時生産できる利点があり、MSRは次世代のグリーン水素の製造など様々な分野で活用が可能である。協力協定への調印式には、KAERIの朴院長とサムスン重工業の鄭社長をはじめ、両機関の主な関係者が出席。共同研究を通じて、相互の戦略的協力関係を築くことで合意した。KAERIはこれまでに、海水脱塩と熱電併給が可能なモジュラー式PWR「SMART」(電気出力10万kW)を開発し、サウジアラビア等の中東諸国に提案するなど、SMRの開発実績を保有している。KAERIの朴院長は、「海上輸送船用に開発したMSRは国際物流のゲームチェンジャーになり得る次世代技術だ」と指摘した。サムスン重工業の鄭社長も、「気候変動問題に効率的に対応できるMSR技術は当社のビジョンとも合致する」と表明。同社は現在、船舶用の低炭素な推進力としてアンモニア燃料や水素燃料の開発にも取り組んでおり、MSRがこのような新しい成長事業の原動力になるよう、その研究開発にさらに力を入れていくと述べた。海上浮揚式原子力発電所に搭載するSMRついては、ロシアの原子力総合企業ロスアトム社による開発が最も進んでいる。出力3.5万kWの小型炉「KLT-40S」を2基装備した「アカデミック・ロモノソフ号」は2020年5月、極東チュクチ自治区内の湾岸都市ペベクで営業運転を開始している。(参照資料:KAERIとサムスン重工業(韓国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Jun 2021

4078

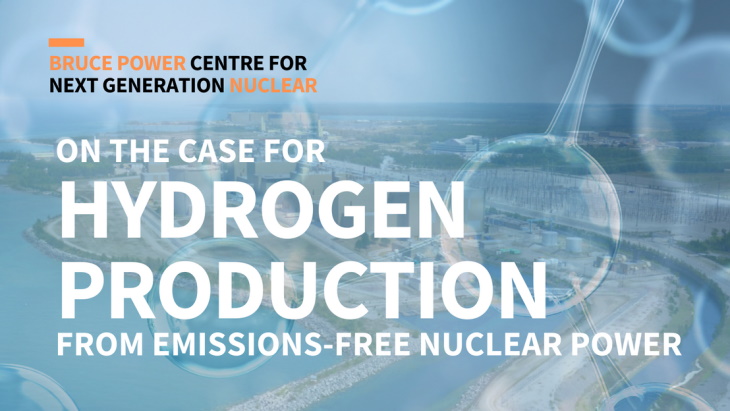

カナダで、原子力を用いた水素製造の実行可能性調査が行われることになった。これはオンタリオ州を拠点とするNPO団体「原子力イノベーション協会(NII)」が、ブルース・パワー(BP)社、グリーンフィールド・グローバル社の支援の下、同国の設計・エンジニアリング企業であるアルカディス(Arcadis)社を中心に進めるもので、石油経済から脱却し、環境に優しい代替エネルギーである水素を基盤にした社会の実現に向けて、CO2を排出しない原子力発電の技術面の実行可能性と投資対効果を評価する。水素はCO2排出量の実質ゼロ化を目指すうえで重要な役割を担う。このためNIIは2020年8月、水素や小型モジュール炉(SMR)、核融合等の将来像を研究する目的で、シンクタンク「次世代原子力のためのブルース・パワー・センター」をオンタリオ州ブルース郡に設置。同シンクタンクでこれまで実施してきたオンタリオ州内における水素製造の可能性とその活用に関する研究を、今後も継続的に実施していく。水素は様々な用途に使えるクリーンエネルギーとして、今後ますます重要になるとみられており、今回の取り組みで水素技術の経済性を実証し、技術面の実行可能性を評価。これらを通じて、急速に進む水素経済への移行準備を整える考えだ。この調査はまた、水素製造が地元社会にもたらす恩恵等を探るため過去に実施した調査プロジェクトに基づき進められる。具体的な恩恵としてNIIは、新たな輸出の機会や地元ベンダー間の取引、高サラリーの雇用の創出などを挙げた。このような調査は、地元の自治体や連邦政府がそれぞれの水素戦略を実行する際も大いに役立つはずだと強調している。NIIによると、BP社を始め沢山の原子力関係企業が所在するオンタリオ州ブルース郡は、エネルギー関係の専門的知見や天然資源、地理的位置などの点から、水素経済を進展させるのに有利な状況にあるという。このため今回の調査は、「官民が協力しCO2排出量実質ゼロを目指すエリア」という同郡の評判をさらに高めることになる。NIIシンクタンクのD.キャンベル所長は、「(2014年に州内の石炭火力発電所の全廃に成功した)オンタリオ州が、地元経済の脱炭素化を一層進展させる上で必要なクリーン水素を、原子力でどのように供給していくか今回の調査プロジェクトで解き明かすことになる」と指摘した。また、ブルース郡で8基を運転するBP社のM.レンチェック社長兼CEOは、「オンタリオ州は原子力を用いることで、エネルギー分野の大規模な脱炭素化に成功した」と強調。その上で、「さらなる技術革新に向けて新たな投資を呼び込み、水素の製造・利用によってオンタリオ州経済の他部門でも脱炭素化を進めるうえで、脱炭素化された電力システムの持つ優位性を活用できる」と指摘している。(参照資料:NIIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Jun 2021

2816

国際原子力機関(IAEA)は6月9日、原子力科学・技術の有効活用によって地球温暖化など世界規模の難題の克服を目指す戦略構想「Nuclear Saves Partnership」を立ち上げ、関係企業や組織に幅広く参加を呼びかけた。これにはすでに、米国の原子力エネルギー協会(NEI)とウェスチングハウス(WH)社が参加の意思を表明。同構想を通じて、原子力発電と再生可能エネルギーを統合したエネルギーシステムの開発や、気候変動対応型(=CO2排出量が少なく干ばつや豪雨等への適応力が高い)農業の促進に資金を提供する考えを明らかにしている。この構想は同日、将来のエネルギー政策や地球温暖化の防止策を協議するため、NEIが原子力産業界のリーダーらを招集して開催したオンライン・イベントで発表された。IAEAのR.グロッシー事務局長は同構想について、「世界中の数多くの人々に一層の健康と繁栄をもたらす原子力科学・技術の平和利用を、IAEAが加盟173か国でさらに促進できるよう、関係企業から資金面の支援をお願いする機会になる」と説明した。同事務局長の発表文によるとIAEAはこれまで、放射線治療装置を持たないコミュニティに装置を提供したり、干ばつに強い農作物への品種改良に原子力技術の活用を促すなどしてきた。今現在は、世界で最も大きな課題となっているマイクロ・プラスチックによる海洋汚染や、頻発する人畜共通感染症の大流行にも精力的に取り組んでいるとした。その上で同事務局長は、「マイクロ・プラスチックの追跡や人畜共通感染症の流行を未然に検知する方法として原子力技術を活用することは、従来の原子力発電所や小型モジュール炉(SMR)の利用とはかけ離れているかもしれない。しかし、原子力科学・技術の恩恵を、特に貧しい国のコミュニティに対して一層普及させることは、原子力への信頼を築くことにつながる」と述べた。また、そのような信頼は、地球温暖化の影響緩和で原子力が潜在能力を発揮する際の必須条件でもあると指摘している。一方、WH社はこの構想に参加した最初の原子力企業になったことについて、「地球温暖化の防止に向けて戦うという当社の方針を行動で示す機会になるともに、IAEAとの連携を強化する重要なステップになった」とコメント。温暖化の防止で世界中が協力していくなか、同社は将来の官民連携モデルとして役立ちたいと述べた。WH社はまた、「原子力はCO2を排出しない世界最大の電源であるため、脱炭素化の達成期限を守り地球温暖化の影響緩和する上で非常に重要だ」と指摘。原子力を定格に近い出力で稼働すれば、太陽光や風力など間欠性のある電源の空白を確実に埋めることができると強調した。同構想ではさらに、WH社その他の民間企業が提供する資金によって、IAEAは今後、原子力の平和利用を一層加速できると明言。具体的には、がんの診断・治療や人畜共通感染症の予防と抑制、地球温暖化への適応と影響の緩和、クリーンエネルギーへの移行などがこれに含まれるとしている。(参照資料:IAEA、WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

11 Jun 2021

2856

ダンジネスB原子力発電所©EDF Energy英国で稼働中の商業炉全15基を保有するEDFエナジー社は6月7日、南東部のケント州で40年近く稼働していたダンジネスB原子力発電所(61.5万kWの改良型ガス冷却炉:AGR×2基)を永久閉鎖し、直ちに燃料の抜き取り作業を開始すると発表した。2018年9月以降、同社はダンジネスB発電所の停止期間を延長し、他の6サイト・12基のAGRには見られない同発電所に特有の重要な技術的課題の解決に取り組んできた。同社はすでにその多くを克服したが、新たな分析作業を詳細に実施したところ、同発電所では燃料集合体のパーツを含む主要機器のいくつかでさらなるリスクが認められ、同社はこれら2基の再稼働を断念。永久閉鎖を決めたとしている。 英国の商業炉には明確な運転期限が定められておらず、事業者は保有する原子力発電所で定期検査や10年に1度の大規模な「定期安全審査(PSR)」など、安全上の義務事項を履行。それらの結果に基づき、見直した当該炉のセーフティケース(安全性保証文書)の内容を規制当局が支持・承認すれば、無期限に運転継続することも可能である。ダンジネスB発電所では1、2号機がそれぞれ1983年と1985年に送電を開始しており、これらの炉で当初予定されていた運転期間は2008年に満了した。そのため、当時同発電所を運転していたブリティッシュ・エナジー(BE)社は運転期間満了の3年前、これらを2018年まで10年間延長すると決定、同発電所で設備改修等を行っている。また、2009年にBE社を買収したEDFエナジー社も延長した運転期間の満了3年前(2015年)に、同発電所の運転を2028年までさらに10年間継続する方針を決定していた。しかし、大規模な投資によって主蒸気配管など配管関係の腐食問題が解決した一方、ボイラーの材料物質を両炉で詳細に分析した結果、取り換えできない機器の劣化が予想より早く進行していることが判明。EDFエナジー社の幹部会や上級取締役会、株主総会等の協議を受けて、同発電所を永久閉鎖することになった。同社によれば、ダンジネスB原子力発電所を含む国内7サイトのAGR発電所は、過去40年にわたり総発電量の約20%を供給してきた。ダンジネス発電所も2016年に過去最高の、約200万戸の電力需要量を供給。これまで英国内で約5,000万トンのCO2の排出を抑えるとともに、ケント州経済に対しては10億ポンド(約1,545億円)以上貢献した。 同発電所の閉鎖に関して、英国原子力産業協会(NIA)のT.グレイトレックス理事長は「英国では3年以内に原子力発電所が半減する可能性があり、新しい原子力発電設備に緊急投資が必要なことが浮き彫りになった」と述べた。「このように堅実な電源がリプレースされなければ、英国はガス火力に頼らざるを得ない」と警告しており、その場合、CO2の排出量が増加するとともに電気代も高騰、英国がCO2排出量の実質ゼロ化という目標を達成する日は一層遠くなる。「そうならないためにも、再生可能エネルギーと原子力に投資する道を選択し、環境重視の経済復興を果たすべきだ」と強調している。(参照資料:EDFエナジー社、NIAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Jun 2021

2966

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は6月8日、シベリア西部のトムスク州セベルスクにある「シベリア化学コンビナート(SCC)」で、鉛冷却高速炉(LFR)のパイロット実証炉「BREST-300」(電気出力30万kW)の建設工事を開始したと発表した。このプロジェクトでは「BREST-300」のほかに、同炉で使用するウラン・プルトニウム混合窒化物(MNUP)燃料の製造施設、および同炉から出る使用済燃料専用の再処理モジュールを建設。これら3施設は、「パイロット実証エネルギー複合施設(PDEC)」を構成することになる。「BREST-300」の建設許可は今年2月、ロスアトム社傘下の燃料製造企業TVEL社の子会社であるSCCに対し、連邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)が発給した。ロスアトム社はすでにMNUP燃料製造施設を建設中であるため、これを2023年までに完成させた後、翌2024年までに再処理モジュールを完成。「BREST-300」については、2026年に運転を開始するとしている。PDECは、ロスアトム社が進めている戦略的プロジェクト「ブレークスルー(PRORYV)」の主要施設となる予定である。同プロジェクトでロシアは、国内原子力産業において(天然ウランなど)資源の有効活用を図るとともに、蓄積されていく使用済燃料や放射性廃棄物を処分するため、原子燃料サイクルの確立を目指している。必然的に、ロスアトム社は熱中性子炉のみならず高速炉の開発も進めることとなり、経験豊富なナトリウム冷却高速炉(SFR)に加えてLFRも開発するなど、高速炉の実現に向けて最善の策を探る方針である。「BREST-300」の着工記念式には、ロスアトム社のA.リハチョフ総裁のほか、トムスク州のS.ジバーチキン知事、クルチャトフ研究所のM.コワルチュク総裁などが参加。国際原子力機関(IAEA)のR.グロッシー事務局長、および経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)のW.マグウッド事務局長からは、着工を祝してビデオメッセージが送られた。リハチョフ総裁は、「再処理を持続的に行うことで原子力産業の資源基盤は実質的に無尽蔵となり、将来世代の人々は使用済燃料の処分という問題からも開放される」と指摘。また、「このプロジェクトが成功すれば、ロシアはエネルギー資源の効率的な活用や環境への影響、利用のし易さといった観点から、持続可能な開発原則を全面的に満たした原子力技術を世界で初めて得ることになる」と述べた。TVEL社のN.ニキペロワ総裁はブレークスルー・プロジェクトについて、「革新的技術を用いた原子炉の開発に留まらず、新世代の原子燃料サイクル技術を導入することになる」と説明。具体的には、濃度の濃いMNUP燃料を開発することによって、LFRを一層効率的に運転できることなどを挙げた。同総裁は「このような技術を組み合わせれば、原子力は将来的に廃棄物を出さない事実上の再生可能エネルギーになる」と明言。「BREST-300」の使用済燃料は同一敷地内の再処理モジュールで再処理され、回収したウランとプルトニウムはMNUP燃料製造施設で新燃料に再加工される。このことから、PDECは次第に、外部からの資源供給を必要としない実質的な自動システムになっていくとしている。(参照資料:ロスアトム社とTVEL社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Jun 2021

3465

米国のテネシー峡谷開発公社(TVA)は6月1日、保有するブラウンズフェリー原子力発電所(BFN)(約116万kWのBWR×3基)の2回目の運転期間延長に向けて、延長した場合の潜在的環境影響への取り組みを示す「環境影響声明書・補足文書(SEIS)」を準備するとの意向を表明した。また同日から、この意向通知書(NOI)に対する一般からの意見募集も開始しており、TVAは「運転期間の延長に向けた活動を行わない(=運転延長はしない)」との選択肢もSEISの提案に含めたことを明らかにしている。TVAは現在、米国内の2州で3サイト・7基の商業炉を保有・運転中。アラバマ州にあるこのBFNの3基に対しては、すでに2006年に原子力規制委員会(NRC)が初回の運転期間延長を許可。現在、1~3号機の運転期間はそれぞれ60年間に延長され、認可が満了するのは2033年と2034年、および2036年となっている。これら3基は通常、ほぼ定格出力で稼働しているため、TVAは将来的にもベースロード電源としてBFNが必要であると指摘。このことはTVAの2019年の統合資源計画(IRP)にも明記しており、これに基づき安定した電力供給やTVAが必要とする設備容量を維持する方針である。TVAはまた、電力の供給エリアにおいては今後も、クリーンで信頼性が高く価格の安価な電力を十分供給する必要があると指摘。地元の電力会社と協力して顧客に安定的にサービスを提供していくには、運転認可を更新するなど既存の発電資産を最大限に活用すべきであり、BFNの無炭素電力によってTVAは、「2050年までにCO2排出量が実質ゼロの発電システムを構築する」という目標の達成も可能だと述べた。これらのことからTVAは今回、SEISで次の4つの選択肢を提案。すなわち、①(運転期間延長などの)活動は一切行わない、②BFNで2回目の運転期間延長を行う、③既存のその他の発電設備を活用する、④既存の発電設備を活用するとともに新規の発電設備を建設する――である。TVAはまた、その他の選択肢として⑤BFNの発電容量をすべて再生可能エネルギーでリプレースする、⑥BFNの発電容量をすべて電力の購入で代替する――も検討したが、現時点では2つとも廃案にしたと説明している。TVAはこれらの様々な選択肢について評価を行う考えで、そのため6月1日から7月1日までの期間、ネット等を通じてコメントを受け付ける。(参照資料:TVAの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、ほか)

08 Jun 2021

2511

中国核工業集団公司(CNNC)は6月4日、同国の国家発展改革委員会が海南省昌江における多目的小型モジュール炉(SMR)「玲龍一号」の実証炉建設計画を承認したと発表した。CNNCは当初、仏国のPWR技術をベースに開発した10万kW級の第3世代炉「ACP100」の実証炉を、福建省莆田市で2基建設することを計画。同設計は2016年4月、国際原子力機関(IAEA)の「包括的原子炉安全レビュー(GRSR)」をパスしている。しかしCNNCはその後、60万kW級の国産PWRが稼働する昌江原子力発電所に同設計の建設サイトを変更。炉型名も「玲龍一号」に変えた上で2019年7月、実証炉の建設プロジェクトに着手すると発表していた。今回、国家発展改革委員会が承認したのは出力が各12.5万kWの実証炉建設で、CNNCの100%子会社である海南核電公司が建設プロジェクトを担当する。着工や竣工のスケジュールは明らかにされていないが、米国の業界紙は、2017年の国際原子力機関(IAEA)の会合で中国の代表者が「2022年以前に1号機を着工する」と発言したことを伝えている。CNNCの発表によると、SMR実証炉の建設は中国の原子力発電所の開発レベルと中国独自のイノベーションを促進する重要案件であるだけでなく、環境にやさしいエネルギーの供給を保証するものとなる。CNNCは今後も原子力発電所の安全性や品質向上を重視するとしており、原子炉建設現場ではプロジェクト・マネジメントを強化するだけでなく、立地点の地域振興にも留意するとしている。CNNCはこのほか、5月11日から江蘇省の田湾原子力発電所で試運転中だった6号機(PWR、111.8万kW)が6月2日の夜遅く、営業運転を開始したことを発表。同炉は中国で50基目の商業炉であり、同国の原子力発電設備容量は4,800万kWを超えた。田湾発電所では現在、ロシア製の100万kW級PWR(VVER-1000)を採用した1号機~4号機がすでに稼働中。6号機については、2020年9月に営業運転を開始した5号機とともにCNNC製の100万kW級PWRを採用している。(参照資料:CNNC(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

07 Jun 2021

4709

米マイクロソフト社の創業者ビル・ゲイツ氏が会長を務める原子力開発ベンチャー企業のテラパワー社は6月2日、ナトリウム冷却高速炉「ナトリウム(Natrium)」の実証炉をワイオミング州内で建設することで同州のM.ゴードン知事、および同州を含む西部6州に電力を供給するパシフィコープ社と合意。同日、3者の連名で、建設計画を進めていく考えを表明した。立地点としては現在、同州内で閉鎖予定の複数の石炭火力発電所を評価しているところで、年内にも最終決定する方針。3者は十分な発電機能を持つ実証炉を建設し、設計の有効性や建設手法、運転性能を確認する。さらに次の段階においては、プロジェクトとしてのさらなる評価やそれを踏まえての教育・広報活動を実施し、州政府や連邦政府から許可の取得を目指すとしている。「ナトリウム」は電気出力34.5万kWの原子炉で、小型モジュール式高速炉「PRISM」を開発したGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社とテラパワー社が共同で開発している。これに溶融塩を使ったエネルギー貯蔵システムを組み合わせることで、同炉による発電所は必要に応じて出力を50万kWまで拡張したまま5.5時間以上稼働し続けることができる。両社はこのエネルギー貯蔵システムについても2020年8月から共同開発を進めており、2020年代後半に実質的な利用開始を目指している。これら2つの施設の建設については、米エネルギー省(DOE)が2020年10月、「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」における支援対象に選定した。2020会計年度予算から初回の交付金8,000万ドルをテラパワー社に提供することが決定し、DOEとテラパワー社はこれに基づき今年5月に協力協定を結んでいる。テラパワー社の今回の発表によると、ワイオミング州のプロジェクトにおいても、「ナトリウム」の実証炉とエネルギー貯蔵システムの両方を建設する。これらを再生可能エネルギー源と統合すれば、発電システムを一層迅速に、かつコスト面の効果も高い方法で脱炭素化することが可能。また、簡素化した主要機器を別々の構造物に納めるという画期的な設計により、少ないコストと短い建設期間で安全で信頼性の高い電力を供給できる。テラパワー社のC.レベスク社長兼CEOは、「この先進的原子力技術によって、この先何年も高サラリーの雇用やクリーンエネルギーをパシフィコープ社とともに提供し、将来のエネルギー供給網を構築したい」とコメント。脱炭素化に向けたCO2の削減目標を達成しつつ、信頼性の高い安定した送電網を築くという電気事業者の課題を「ナトリウム」は解決できるとの認識を示した。ワイオミング州のゴードン知事も、「このように革新的な施設を建設する場所として当州は最適だ」と強調。「私はこれまで、『利用し得るすべての資源を活用する』という電気事業者の包括的エネルギー政策を支持してきたが、当州は今後も将来のエネルギーのために道を拓き、先進的エネルギー技術を商業化に導く場所であり続ける」と抱負を述べた。なお、「ナトリウム」による発電と貯蔵システムの開発チームには、GEH社とパシフィコープ社のほかにエンジニアリング企業のベクテル社や電気事業者のエナジー・ノースウエスト社、デューク・エナジー社などが参加。これに加えて、大学や国立研究所、その他企業など約12のパートナーが協力中である。(参照資料:テラパワー社、ワイオミング州知事の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

04 Jun 2021

6464

米国のJ.バイデン政権は5月28日、今年10月から始まる新しい(2022)会計年度の予算編成方針を示した「予算教書」を公表し、議会に提出した。エネルギー省(DOE)予算としては合計約462億ドルを計上しており、同政権が新型コロナウイルスによる感染の爆発とその後の経済復興に向けた対応を進めるなか、2050年までに米国が確実にCO2排出量の実質ゼロ化を達成できるよう、クリーンエネルギーによる経済基盤の構築に主眼を置いている。DOEのJ.グランホルム長官は「今回の予算要求は、100%クリーンエネルギーによる経済への移行で米国が主導権を握ることを目指している」と指摘。米国は、「地球温暖化防止と高サラリーの雇用創出に重要なエネルギー技術の研究開発と実証で、世界を牽引する」と強調した。DOE予算のなかでも、地球温暖化防止に資する原子力エネルギー局(NE)の予算額は過去最高の18億5,000万ドルを計上。DOEによれば、米国の原子力発電所は国内の総発電量の5分の1、無炭素電力については半分以上を賄うなど、クリーンエネルギーを主流とする米国の将来の重要部分を担っている。このためバイデン政権は、NEが実施する既存の原子力技術と先進的原子炉技術の支援で、前年度の予算額から23%増の金額を計上した。このうち10億ドル以上が原子力技術の研究開発および実証プログラム(RD &D)のための予算で、この中から2億4,500万ドルを投じて6年以内に2つの先進的原子炉技術の実証を支援する。官民のコスト分担により先進的な小型モジュール炉(SMR)を開発するほか、既存の商業炉で材料物質の経年劣化や安全裕度、計装・制御(I&C)系等に関する研究を実施し、運転期間の延長や経済的競争力の強化を図る。その他の先進的な原子炉技術に関する研究も進め、高温熱と電力を併給する際の経済性や安全性を向上させるとしている。NE予算ではまた、「多目的試験炉(VTR)」の開発プロジェクトに前年度予算の3倍以上の1億4,500万ドルを要求した。VTRは、先進的な原子炉設計で使用される革新的な原子燃料や資機材、計測器等の開発で重要な役割を担う「ナトリウム冷却式の高速スペクトル中性子照射試験炉」である。DOEはVTRを傘下のアイダホ国立研究所に建設し、2026年初頭の運転開始を目指している。当面の活動としては予備設計や燃料の設計、建設プロジェクトのリスク低減等に注力するとしている。なお、DOEは使用済燃料や高レベル放射性廃棄物の集中中間貯施設の建設を地元の合意を前提とした方針で進めている。このため、「放射性廃棄物基金」の中から750万ドルを活用して同基金を管理するほか、一時期、使用済燃料の最終処分場建設予定地となっていた、ネバダ州ユッカマウンテン・サイトの安全を確認する活動に充てる方針である。(参照資料:DOEの発表資料①、②、ホワイトハウスの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Jun 2021

4206

スウェーデンの電力大手バッテンフォール社は5月31日、エストニアで小型モジュール炉(SMR)の導入を計画している新興エネルギー企業「フェルミ・エネルギア社」に出資すると発表した。昨年11月、両社がSMRの導入協力を強化するために交わした基本合意書に基づき、バッテンフォール社はフェルミ社株の約6%を保有する株主として、100万ユーロ(約1億3,400万円)の着手金を同社に投資する。フェルミ社はエストニアで2035年までに1基以上のSMR建設を目指しており、バッテンフォール社はフェルミ社がこの計画について作成した事業モデルと、2026年に計画している政府への「原則決定(DIP)」申請には実現の見込みがあると認識。この投資によって、両社の連携を一層強化・拡大していく考えだ。バッテンフォール社はすでに、過去数年にわたりエストニアでのSMR建設に向けたフェルミ社の実行可能性調査に参加している。昨年11月の基本合意書調印以降は、SMR建設の原価計算や施工能力、資金調達構造、サプライチェーンに加えて、SMRの運転とメンテナンスに必要な人材の確保計画についても調査中。今後も、これらの分野で蓄積したノウハウで、フェルミ社の実行可能性調査に一層貢献するとしている。バッテンフォール社の発表によると、エストニアのkWhあたりの平均CO2排出量はEU諸国の中で最も多く、政府は関係する省庁の高級官僚をメンバーに「原子力に関する国家作業グループ」の設置を決めた。同グループでは、エストニアにおけるエネルギー供給保証の確保で原子力発電に適性があるか、国外の専門家も交えて分析・評価する方針である。フェルミ社のK.カレメッツCEOはバッテンフォール社の今回の決定について、「エストニア経済で真の脱炭素化を達成するには、CO2を出さずに信頼性の高い廉価な電力を供給する原子力が不可欠だ」と指摘。導入するSMRとしては、米国、カナダ、英国で開発中の設計が適しているとした上で、「バッテンフォール社は複数の原子力発電所で優れた安全運転の経験を蓄積しており、当社がSMRの導入で連携すべき適切なパートナーであることが分かる」と強調した。同CEOはまた、「バッテンフォール社の投資によって、当社は関係チームを拡大するとともに必要な能力を強化できる」と指摘。「原子力発電に関する情報を今後も継続的に国民に伝え、政府が知識データベースに基づいて原子力の導入判断を下せるよう、研究や訓練プログラムを進めていく」と述べた。同CEOによればフェルミ社は今後数年間にわたって、バッテンフォール社とともにSMRの活用に関する調査を複数実施し、バッテンフォール社の原子力発電所や訓練プログラムを視察するとしている。なお、エストニアのSMR導入計画には、すでにフィンランドの国営電気事業者フォータム社やベルギーの大手エンジニアリング・コンサルティング企業トラクテベル・エンジー社が協力中。フェルミ社は米国のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社や、英国のモルテックス・エナジー社などとも協力覚書を締結しており、それぞれが開発したSMRの建設可能性を探るとしている。(参照資料:バッテンフォール社(英語)、フェルミ・エネルギア社(エストニア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Jun 2021

2217

国際エネルギー機関(IEA)は5月26日、スペインのエネルギー政策についてレビューした最新報告書を公表した。同国は2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指して取り組みを進めているが、再生可能エネルギーとエネルギーの効率化によって低炭素なエネルギーへの移行を成功させるには、確固たる国家政策や適切な公的融資、および民間投資を促す奨励策などが必要だとIEAは指摘。2035年までに全廃を予定している原子力発電所に関しても、IEAはCO2ゼロ化の達成における有用性を認めるべきだとスペイン政府に提言している。IEAは加盟国のエネルギー政策を定期的にレビューしており、スペインの政策について詳細レビューを行ったのは2015年以来のこと。それ以降同国では、電気料金やガス代に対するタリフ負債(再エネの発電電力を市場価格以上の値段で買い取ることで生じた赤字)という長期的な課題を克服、すべての石炭鉱山を閉鎖して地球温暖化の防止を優先事項とするなど、欧州連合(EU)が目指す目標との協調政策を進めている。IEAの報告書によると、スペインはCO2排出量の実質ゼロ化に向けて総発電量の100%、およびエネルギー全体の97%までを再エネで賄う方針。このため同国のエネルギー政策は、再エネ源の大規模開発やエネルギーの効率化、消費エネルギーの電力化、再エネによる水素製造などが中心となっている。その結果、電力部門における再エネのシェアは大きく上昇した。ただし、エネルギー全体では、未だに化石燃料に大きく依存しており、輸送部門や建築部門等では特に、脱炭素化に向けた政府目標の達成や再エネのシェア拡大という点で解決すべき課題が残っているとIEAは指摘している。一方、スペインの原子力政策に関してIEAは、1980年代に同国で7基の商業炉が営業運転を開始したものの、建設中の5基の作業が1983年に中断あるいは凍結され、1994年にはすべて建設中止となった事実に言及した。これに関してスペイン政府は2020年、欧州委員会に対して「エネルギーと地球温暖化に関する国家計画(NECP)」を提出しており、その中でこれらの商業炉を2027年から2035年にかけて、順序正しく閉鎖していくと表明。現行の原子力発電設備710万kWを2030年までに300万kWに、2035年には0とする計画を明らかにした。IEAの見解では、スペインは発電ミックスにおける再エネのシェアを称賛すべきレベルに拡大させたが、今後、低炭素な発電ミックスにスムーズに移行していくには注意深い配慮が必要である。段階的廃止を予定している石炭火力と原子力のうち、石炭火力の発電シェアは2019年には5%程度で2020年はさらに低くなったが、重要な低炭素電源である原子力の発電シェアは2019年に22%だった。これらが一旦、市場から姿を消すことになれば、これまで電力の約3分の1を供給してきた天然ガス発電で補完することになり、IEAでは様々な再エネに大きく依存する発電システムの中で、天然ガスも同時に消え去ることがないようスペイン政府が特別に注意を払わねばならないと指摘している。石炭火力と原子力の段階的廃止にともなう消費者のコスト負担についても、政府が慎重に評価を行うべきだとしている。これらを踏まえた上で、IEAはスペイン政府の原子力政策に対する勧告として以下の事項を表明した。原子力発電所の財政状況を注意深く監視して、電力の供給保証を著しく損なうような、突然の永久閉鎖とならないように十分配慮する放射性廃棄物の集中貯蔵や深地層処分などのバックエンド戦略をタイムリーに進め、原子力発電所の廃止措置や放射性廃棄物の管理にかかるコストの上昇抑制には十分配慮する。原子力に関する専門的知見を効果的に維持・継承するためのプロジェクトを、既存の技術インフラや熟練作業員、放射性廃棄物管理公社(ENRESA)等を活用して立ち上げる。2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するという長期目標の達成に向け、技術オプションの多様化や非発電分野への適用という観点から原子力の有用性の有無を適切に確認する。(参照資料:IEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Jun 2021

4347

米エネルギー省(DOE)と仏エコロジー移行省の両大臣は5月28日、共同声明を発表。地球温暖化の防止に向けた共通の目的や解決策を共有し、パリ協定に明記された野心的な目標を達成するため、先進的原子力技術の利用も含めて協力する方針を明らかにした。地球温暖化にともなう近年の深刻な影響を早急に緩和するため、両省は最先端の科学技術や研究を活用。画期的な技術革新やエネルギー技術の利用を通して、一層安全でクリーンなエネルギーにより繁栄した未来を実現するための政策を進める。仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣 ©Ambassade de France au JaponDOEのJ.グランホルム長官と仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣によると、両国は今回、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するという共通目標の下で団結。そのためには、CO2を排出しない既存の技術すべてを活用する必要がある。また同時にCO2を排出しない新しいエネルギー源やシステムの研究開発や建設を加速する。こうしたエネルギーシステムの効率性・信頼性を確保しながら、再生可能エネルギーと原子力発電を統合することは、低炭素なエネルギー源への移行を加速する上で非常に重要である。また、CO2を出さない様々な電源やシステムに対しては、有利な融資条件等を幅広く提供する必要があるとした。こうした観点から両国は、CO2排出量の実質ゼロ化に向け、既存の「エネルギーの移行」、および新しい技術の開発で協力していくことを約束した。脱炭素化に貢献する革新的な発電システムとしては、小型モジュール炉(SMR)やマイクロ原子炉など先進的な原子力技術が含まれるが、これらのシステムによって再生可能エネルギー源のさらなる拡大や、地方の電化率の向上を図り、輸送部門の脱炭素化を促す水素製造などを促進。さらには、水不足の地域に対する飲料水の提供支援や、様々な産業の排出量クリーン化に向けて原子力を活用していく。両国はまた、地球温暖化がもたらした脅威を、エネルギー部門の再活性化やクリーン産業・技術のブレイクスルーとして活用すると表明した。米仏の関係省庁や産業界は、先進的原子力技術や長期のエネルギー貯蔵、先進的な輸送部門、スマート・エネルギー・システム、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)といった革新的な脱炭素化エネルギー技術を複数の部門で開発中だ。これらはすべて、CO2を排出しないエネルギーの生産に大きく貢献するだけでなく、クリーンエネルギーへの移行にともない、高サラリーかつ長期雇用が保証されるとしている。今回の協力について、仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣は「パリ協定の意欲的な目標の達成など、地球温暖化に効果的に取り組むには、世界の主要な経済大国が力を合わせて解決のための技術力を統合しなければならない」と述べた。DOEのグランホルム長官も、「世界で技術革新を牽引している米仏は、2050年までのCO2排出量実質ゼロ化に向けて、不可逆的な道筋を付けるための活動を強化する」と表明。原子力や再生可能エネルギー、CCUSなどのあらゆる無炭素技術を活用する方針を強調した。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

31 May 2021

2760