米原子力規制委員会(NRC)は6月15日、ケイロス・パワー社が申請していた同社製「フッ化物塩冷却高温炉(FHR)」の実証炉「ヘルメス(Hermes)」の建設許可について、安全面の評価審査を完了。「建設許可の発給を阻むような安全上の側面は見受けられなかった」と結論付けている。ケイロス社は米カリフォルニア州の原子力技術・エンジニアリング企業で、「ヘルメス」は最終完成版「KP-FHR」の熱出力を約10分の1に縮小した非発電炉となる。テネシー州オークリッジにあるエネルギー省(DOE)の「東部テネシー技術パーク(ETTP)」内で建設し、2026年までの完成を目指している。同社は「ヘルメス」の建設許可申請書を2021年9月と10月の2回に分けてNRCに提出しており、NRCの原子炉安全諮問委員会(ACRS)は同炉の安全面について独自の審査を行った。ACRSは今年5月、その評価報告書をNRC委員長宛てに提出しており、NRCスタッフはこれらの見解に基づき、今回同炉の安全評価文書の最終版を完成させた。同スタッフは今年9月にも「ヘルメス」の環境影響面について評価声明書(EIS)の最終版を取りまとめる予定で、その後はこれらの報告書に関するNRC委員のヒアリングを実施。委員5名がスタッフの審査結果を妥当と判断すれば、年内にも建設許可が発給されると見られている。ケイロス社が開発している商業規模の「KP-FHR」は熱出力32万kW、電気出力14万kWで、冷却材としてフッ化リチウムやフッ化ベリリウムを混合した溶融塩を使用。燃料にはTRISO燃料((ウラン酸化物を黒鉛やセラミックスで被覆した粒子型の燃料))を使う予定で、同炉は固有の安全性を保持しつつ電力と高温の熱を低コストで生成可能になるという。DOEは2020年12月、「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」の対象としてケイロス社の「ヘルメス」を選定した。同プログラムの実施期間である7年間の総投資額は6億2,900万ドルで、そのうち3億300万ドルをDOEが負担し「ヘルメス」を建設。同炉の運転に際しては別途、NRCから運転許可の取得が必要になる。ケイロス社は完成した「ヘルメス」で運転データ等を収集し、2030年代に商業規模の「KP-FHR」建設につなげる方針だ。また、「ヘルメス」の建設計画に対しては、テネシー峡谷開発公社(TVA)が2021年5月に設計、許認可、建設、運転等で協力すると発表。「ヘルメス」を通じて、ケイロス社が出力調整可能で価格も手ごろな「KP-FHR」を市場に出せるよう協力するとしている。(参照資料:米規制委の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 Jun 2023

2606

米ウェスチングハウス(WH)社は6月14日、ブルガリアのコズロドイ原子力発電所(100万kW級ロシア型PWRの5、6号機のみ稼働中)における同社製AP1000の建設に向け、プロジェクト企業のコズロドイ原子力発電所増設(KNPP-NB)会社と「基本設計(FEED)」契約を締結した。今年3月に両社が結んだ了解覚書の合意事項に基づくもの。WH社はこの契約で、AP1000の建設に必要な同発電所の既存インフラや、ブルガリア産業界の現状等を評価し、詳細設計の予備的作業や建設工事の準備を進めていく。3月の覚書で両社はAP1000の建設計画の立案に向け、共同作業グループの設置を決めている。同グループは現在、ブルガリアにおける原子力規制や許認可手続き、設計要件などを評価するとともに、ブルガリア政府が今年1月に発表した新しいエネルギー戦略に沿って、建設プロジェクトを合理的に進める方法等を検討。FEED契約で実施する課題や概算経費などの評価作業は、その最初のステップとなる。ブルガリアは2007年に欧州連合(EU)に加盟した際、これと引き換えに2006年までに安全上問題のあるコズロドイ1~4号機(各ロシア型PWR、44万kW)をすべて閉鎖し、現在5、6号機だけで総発電量の約35%を賄っている。追加の原子炉建設は1980年代から継続的に検討しているが、採用炉型はその時々の政権の意向により、2012年に頓挫したベレネ原子力発電所建設計画の製造済み機器を再利用する案や、WH社製AP1000を新たに建設する案など二転三転した。今年1月の新エネルギー戦略の中で、ブルガリア政府は既存のコズロドイ発電所と新規のベレネ発電所で原子炉を2基ずつ建設する方針を表明。同国議会はその数日前、コズロドイ発電所にAP1000を導入することを念頭に、米国政府と政府間協定(IGA)の締結交渉を開始する方針案を可決していた。また、KNPP-NB社の親会社であるコズロドイ原子力発電所は昨年12月、5号機用の燃料を2024年から10年間確保するためWH社と長期契約を締結。同発電所がこれまでロシアから購入していた燃料を、スウェーデンのバステラスにあるWH社の燃料製造工場で製造・納入することになった。WH社によると、同社のAP1000は受動的安全系やモジュール工法など最新の技術を用いた第3世代+(プラス)設計であり、中国ではすでに4基が稼働中のほか、同技術を用いた6基がさらに建設中である。米国でも1基が送電開始するなど、習熟した技術であることから、WH社はブルガリアでは建設作業の一部を地元企業に発注する考えを明かにしている。(参照資料:WH社、KNPP-NB社(ブルガリア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Jun 2023

1937

ルーマニアの国営原子力発電会社(SNN社)は6月13日、ルーマニアを含む中・東欧の全域で、米ニュースケール・パワー社製の小型モジュール炉(SMR)を建設していくため、関係6社間の了解覚書を締結した。SNN社とともにこの覚書に参加したのは、ニュースケール社とその大株主である大手EPC(設計・調達・建設)契約企業のフルアー社、ルーマニアのエネルギー・インフラ企業E-INFRA社、その傘下のノバ・パワー&ガス社、2021年7月にニュースケール社のSMR事業に出資参加した韓国のサムスンC&T社(サムスン物産)である。SNN社は、ルーマニア南部ドゥンボビツア県のドイチェシュテイ(Doicesti)で13年前に閉鎖された旧・石炭火力発電所サイトに、出力7.7万kWの「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を6基備えた「VOYGR-6」設備(合計出力46.2万kW)の建設を計画、2028年頃の完成を目指している。E-INFRA社は同石炭火力発電所の所有者である。今回の覚書の主な目的は、参加企業それぞれのノウハウや経験を集約し、ルーマニア以外の中・東欧地域にも「VOYGR」設備の建設を拡大していくこと。建設工程の中でも特に、プロジェクト立案や許認可手続き、EPC業務、運転管理と保守点検(O&M)、廃止措置、資金調達および地元資源の活用――といった分野を支援する。このような支援のメリット享受を目指す国々で、それぞれのエネルギー・ニーズと条件に則して安全なコンディションでSMRを建設する。また、エネルギー自給率向上を目指すルーマニアは、米国に次いで2番目にニュースケール社の先進的SMRを建設する国になるが、欧州ではその最初の国となる。そのため同国は、このSMR機器の製造や組み立て、運転員や専門家の教育訓練を支援するハブ(拠点)となり、中・東欧地域におけるこのSMR建設と運転の模範例として後続国を牽引していく方針だ。SNN社の試算によるとは、ドイチェシュテイのSMR建設プロジェクトでは190人以上、建設工事関係で1,500人以上の雇用が創出される。経済的で安定供給可能なクリーン・エネルギー源への投資で、この地域では数千人規模の雇用が見込まれる。地元コミュニティへの投資や納税等により、ドイチェシュテイとその周辺では産業活動が促進される見通しである。SNN社のC.ギタCEOは今回のSMR構想について、「エネルギーの供給保証や脱炭素化のニーズに取り組む先例のない国際協力活動だ」と指摘。これにより、立地地域周辺の開発が進展するほか、かつての石炭火力発電所の再利用が促され、社会経済的な複合利益がもたらされるとした。「ルーマニアでは原子力で総発電量の約20%を供給しているが、今回の著名な国際企業との協力を通じて、10年以内に原子力でクリーン・エネルギーの66%を賄いたい」と表明している。(参照資料:SNN社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Jun 2023

1895

スロバキア政府は6月12日、小型モジュール炉(SMR)の国内建設を目指して、政府が34%出資するスロバキア電力(SE社)をはじめとする複数のエネルギー部門の関係機関・企業と協力覚書を交わした。また、その実行可能性調査(FS)の実施支援金を米国政府から獲得するため、これらの機関と申請のための共同手続き文書にも調印した。協力覚書と共同手続きに参加したのは経済省とSE社のほか、原子力規制庁(ÚJD)、スロバキア送電システム会社、スロバキア原子力研究所、米国の鉄鋼大手USスチール社が同国で所有するUSスチール・コシツェ社、およびスロバキア工科大学である。協力覚書を通じてSMR建設に必要な条件を整え、建設にともなうエネルギー部門や環境へのマイナス影響を最小限にとどめる。また、このような連携協力の最初の一歩として、スロバキアは米国が昨年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP27)で発表した「プロジェクト・フェニックス」に申請することを決定。同イニシアチブでは、欧州の石炭火力発電所をSMRに移行させるのと同時に、旧発電所スタッフの再訓練を通じて地元の雇用維持を目的としている。中・東欧諸国のエネルギー供給保証に向けて、米国が移行の可能性調査等を直接支援することから、SE社は同イニシアチブを通じて200万ユーロ(約3億円)の支援金獲得を目指す一方、50万ユーロ(約7,500万円)を自ら拠出するとしている。スロバキアでは現在、出力約50万kWの商業炉4基と今年2月に送電開始した1基の原子力発電所で総発電量の約半分を賄っており、さらに同規模の新規炉1基を建設中。電力を今後も安定的かつ確実に確保し、産業界や一般世帯で高まる電力需要を満たすには、再生可能エネルギーとともに原子力が重要とSE社は考えており、既存炉のリプレースとしてではなく石炭火力発電所のリプレースとしてSMRを導入する計画だ。また、同国では昨年、原子力が無炭素電力の95%以上を供給するなど、同国のクリーン・エネルギーミックスにおける主要な柱となっている。石炭火力発電所の閉鎖と産業界の脱炭素化、またあらゆる分野で電化が加速するのにともない、スロバキアでは今後10年間に年間26億kWhの電力が新たに必要となるため、SMR等を通じてこのような需要を満たしていく考えである。SMRの利点として、SE社は機器・システムのすべてを工場内で製造・組み立てられるほか、設置点までの輸送も容易な点を指摘。従来の大型炉と比べて、安全であると同時に柔軟な運転が可能な点も挙げており、FSの結果が満足のいくものであれば、直ちに許認可手続きと建設のためのスケジュール準備を始めたいとしている。経済省のP.ドバン大臣は今回、「我々が最優先事項の一つとしているのは、価格が手ごろで温暖化の防止にも資する電力を確保するため、合理的で段階的な計画の準備をすることだ」と表明。「様々な事実を論理的に踏まえた結果、我が国のエネルギーミックスには原子力が必要であり、その経験も長期にわたり積み重ねてきていることから、それらを欧州の他のパートナーと共有するためにも『プロジェクト・フェニックス』への申請を決めた」と説明している。(参照資料:スロバキア政府(スロバキア語)、スロバキア電力、「プロジェクト・フェニックス」の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Jun 2023

1640

米エネルギー省(DOE)は6月9日、連邦政府の使用済燃料集中中間貯蔵施設を地元の合意を得ながら建設していくため、全米の大学や非営利団体、民間企業などで構成される13のプロジェクト・チームに200万ドルずつ、合計2,600万ドルを交付すると発表した。これらのチームは、「地元の合意に基づく中間貯蔵施設や処分施設の立地プロセス」に関心をもつ地方自治体に関係情報や協議のための資金と要員等を提供するハブ(拠点)となり、自治体との協議や貢献活動を通じて得られた見解等をDOEの立地プロセスや戦略にフィードバックする。DOEは透明性と地元からの支援を確保しつつ、環境にも配慮した立地プロセスの下、施設建設を目指し、13チームと協力して引き続き地方自治体に働きかけていく。また、これと同時にDOEは使用済燃料の長期的な処分に関する研究開発も進め、J.バイデン政権が目標とする「2035年までに送電網を100%クリーン・エネルギー化」と、「2050年までに米国経済のCO2排出量を実質ゼロ化」の達成に不可欠な原子力を推進していく方針だ。DOEは「1982年放射性廃棄物政策法(NWPA)」に基づき、1998年1月末までに各原子力発電所の使用済燃料の引き取りを開始し、深地層最終処分場で処理することになっていたが、2009年にB.オバマ政権がネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場建設計画を打ち切った。その後、2012年に政府の有識者(ブルーリボン)委員会が「NWPAを修正して地元の合意ベースで最終処分場の立地を進めつつ、複数の中間貯蔵施設を建設する」と勧告したのを受け、DOEは2017年1月に地元の合意に基づく貯蔵・処分場立地プロセスの案文を作成したが、D.トランプ政権が優先項目を変更したため同プロセスは最終決定しなかった。現時点でDOEは同プロセスの焦点を中間貯蔵施設の建設に当てており、これにより全米の原子力発電所から一先ず使用済燃料を取り出す考えだ。2021年12月に、中間貯蔵施設の立地点選定に向けて地元の合意に基づく立地プロセスを策定するため、情報提供の依頼書(RFI)を関係コミュニティやステークホルダーに対して発出。2022年9月には、得られた225件のコメントその他を集約して報告書を作成している。この立地プロセス案は、①計画の立案と関係能力の構築、②サイトのスクリーニングと評価、③サイトとの交渉および実行―の3段階で構成されており、DOEは実質的に①段階にあることから、今のところ中間貯蔵施設の受け入れ自治体を募集していない。また、2022年12月に議会上院に提出された「2022年放射性廃棄物管理法案」では、地元の合意に基づくサイト選定プロセスや中間貯蔵施設の早期実現に向けた制度などが盛り込まれた。DOEは今回、地理的側面や組織構造の異なる13チームを選定した。これらのチームには全米12州とワシントン特別区の団体が参加しており、今後新たな協力者やコミュニティと関わりを持ち、同プロセスに関する話し合いをさらに進めていく。これらのチームには、米国原子力学会(ANS)をリーダーとしサウスカロライナ州やアリゾナ州の4大学を協力者とするものや、ホルテック・インターナショナル社の主導の下で原子力エネルギー協会(NEI)や広報サービス企業のマクマホン・コミュニケーションズ社が協力しているもの、ノースカロライナ州立大がリーダーとなりカリフォルニア州の複数の先住民コミュニティやディアブロ・キャニオン原子力発電所が加わっているもの、異なる州の複数大学だけで構成されるものなどが含まれている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Jun 2023

1754

米国のJ.バイデン大統領と英国のR.スナク首相は6月8日、米ワシントンD.C.での会談後、経済分野における両国間の協力強化の枠組「大西洋宣言」を発表。その中で両国は、クリーン・エネルギー経済の構築に向けてクリーン・エネルギー技術産業を支援し、世界の民生用原子力市場からロシアを締め出すため、民生用原子力分野で高次の政府間連携協力を開始することを明らかにした。「クリーン・エネルギー経済の構築」は、両国間の協力を強化する具体的かつ調和のとれた5つのアクション項目の一つで、両国はともにパリ協定の目標達成を目指して、重要技術のサプライチェーンに内在する脆弱性を克服すべく、産業基盤への投資を行うと表明。クリーン・エネルギー経済の構築は良質の雇用を生み出す最も重要な機会となることから、大胆な投資と戦略的な資金提供を実施するとしており、それぞれの国家戦略の遂行に際してクリーン・エネルギーへの移行を確実なものとし、これらのエネルギーを一層安価にするため、適宜協調アプローチを取るとした。また、パリ協定の下で双方が2030年までの意欲的な目標を達成し、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するため、2020年代中に地球温暖化への対処で決定的なアクションを取ることで合意している。具体策の一つとして両国は、クリーン・エネルギーのサプライチェーンについて、1年の期限付きで合同の行動計画を実施すると「大西洋宣言」に明記。同エネルギーの供給と適正価格の保証に向けて、両国合同の実施グループ(JAG)を設置する。将来のクリーン・エネルギー需要に十分応えられるだけの設備建設を両国および第三国で加速するため、JAGで両国が同時並行的に協力していくための短期的アクションを年末までに決定する方針。洋上風力や電気自動車用バッテリーなど主要なクリーン・エネルギーについては、サプライチェーン全体を官民で協議するほか、ストレス・テストも実施して盤石なサプライチェーン構築を目指すとしている。原子力に関しては、双方が互いに補い合う能力を有していることから、両国政府の高官による監督の下で、経済面や安全保障面の連携協力に基づく「民生用原子力パートナーシップ」プログラムを開始する。2030年までに、北米大陸や欧州で米英が原子燃料サイクル全般を手掛け、新たな関係インフラを確立できるよう、JAGはここでも合同アクションの短期的優先項目を設定。ロシアが供給している燃料やサービスへの依存を、実質的に最小限にとどめる。また、行動計画の実施を通じて両国は厳しい核不拡散要件を順守しつつ、地球の平均気温の上昇を産業革命以前との比較で1.5°C増までに抑えるため、小型モジュール炉(SMR)も含めた先進的原子炉を世界中で確実かつ持続的に建設していけるよう、関係活動を支援・牽引していく。このような優先項目を実施することで、両国は「原子力協力合同常設委員会(JSCNEC)」の設置を目指す。年末までに同委を発足させて、JAGが特定する両国共通の短期的優先項目など、政策面の目標達成を目指す協議の場とする考えだ。(参照資料:米国政府、英国政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

12 Jun 2023

2125

カザフスタンの国営原子力企業カザトムプロム社は5月31日、東カザフスタン州オスケメンにある原子燃料集合体製造工場「ウルバ-FA」で製造された燃料集合体(FA)が、中国広西チワン族自治区にある防城港原子力発電所に到着したと発表した。昨年12月に中国向けに初めて、一回分の取替え燃料を出荷したのに続くもので、今回で2回目。ウルバ-FA社が操業する同工場は2021年11月に操業開始しており、FAの年間製造能力は2024年に最終目標の200トンに達する見通し。ウルバ-FA 社には、カザトムプロム社傘下のウルバ冶金工場(UMP)が51%、中国広核集団有限公司(CGN)傘下のウラン資源開発企業である中広核鈾業発展有限公司(CGNPC URC)が49%出資しており、同工場は実質的に中国の原子力発電所専用のFA製造施設となる。同工場のFA製造技術は仏フラマトム社が移転したもので、フラマトム社は「AFA 3G型燃料集合体」の製造ライセンスとともに、主要な製造機器やエンジニアリング文書、関連人材等を提供。一方、FAの構成要素である燃料ペレットは、カザフ産のウランを原料にUMPが製造している。ウルバ-FA工場が製造したFAはカザトムプロム社とCGNが結んだ協力契約に基づき、今後CGNPC URC が年間200トンを20年にわたり購入する。今年中に、さらに数回分の取替え燃料が同工場から中国に向けて出荷される見通しである。カザトムプロム社の発表によると、今回出荷したFAは低濃縮ウランを約30トン含有しており、厳しい品質検査をパスして出荷された。防城港原子力発電所では同日、FAの受け取り記念式が催されており、カザトムプロム社やウルバ-FA工場、UMPの代表者のほかに、CGNとCGNPC URCの幹部が出席した。カザトムプロム社のY.ムカノフ総裁は、「戦略的パートナーのCGNとは多方面で協力しており、ともにウランの採掘や燃料ペレットとFAの製造プロジェクトを進めてきた」と説明。CGNとの協力で新たな経験を蓄積したことから、同社は天然ウランの生産からFAの製造・販売に至るまで、原子燃料サイクル・フロントエンドにおける一連の統合サービスのサプライヤーになることが出来たと強調している。記念式にともない、カザフ側代表団はCGNPC URCの幹部と今後の両国間協力について協議。ウルバ-FA工場に関しては、製造能力を200トン/年まで引き上げるための追加計画等を話し合ったとしている。(参照資料:カザトムプロム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Jun 2023

2255

米ウェスチングハウス(WH)社とフィンランドのエネルギー企業フォータム社は6月7日、WH社製の大型炉AP1000と小型モジュール炉(SMR)のAP300を、フィンランドとスウェーデン両国で建設する可能性を共同で探るため、了解覚書を締結した。同覚書は、今後両社が実施する技術面や商業面の詳細協議など、協力の枠組みを定めたもの。北欧の両国でWH社製原子炉を実際に建設する際、必須となる前提条件の特定を目的としており、フォータム社は新規の原子力発電所建設で最終的な投資判断を下すのは、後の段階になると説明している。フィンランド政府が株式の約51%を保有するフォータム社は、ロシア型PWR(VVER)2基で構成されるロビーサ原子力発電所を国内で運転する一方、スウェーデンではオスカーシャムとフォルスマルク両原子力発電所にも一部出資している。2022年11月から、両国での原子力発電所新設に向けて2年計画の実行可能性調査(FS)を開始しており、その背景として「社会全体が直面しているエネルギーの自給や供給保証、CO2排出量の実質ゼロ化という課題を解決するには原子力が有効だ」と説明していた。このFSで、同社は大型炉やSMRの新規建設にともなう技術面と商業面の前提条件とともに、政策面や法制面、規制面などの社会的条件についても調査中。新たなビジネス・モデルの構築や関連企業との連携協力も進めており、これまでに英国のロールス・ロイスSMR社やフランス電力(EDF)、韓国水力・原子力会社(KHNP)のほか、スウェーデンのプロジェクト開発企業であるシャーンフル・ネキスト(Kärnfull Next)社、フィンランドの最大手ステンレス鋼生産企業のオウトクンプ(Outokumpu)社、ヘルシンキ市営のエネルギー企業のヘレン(Helen)社とも同様の協力合意に達している。一方のWH社は今年5月、第3世代+(プラス)の大型炉であるAP1000の電気出力を30万kWに縮小したAP300を発表した。1ループ式でPWRタイプのSMRとなる同炉は、設置面積がサッカー・コートの4分の1ほど。その利点として同社は、数あるSMR設計の中でも唯一、すでに中国や米国で稼働中のAP1000で実証済みの技術を用いている点を強調した。同炉はまた、AP1000と同じく負荷追従性に優れ、モジュール工法が可能。主要機器や構造部品もAP1000と同一で、これには受動的安全系や燃料、計装制御(I&C)系も含まれる。このほか、AP1000と同じサプライチェーンを利用でき、許認可手続きの手順も同じになるため、サイトでの工期も短縮されると指摘している。WH社は2027年までにAP300の設計認証(DC)を米原子力規制委員会(NRC)から取得し、2030年までに初号機の建設工事を開始、2033年には運転可能とすることを目指している。同社のD.ダーラム社長は「フォータム社の原子力発電所にはこれまでも、原子燃料その他のサービスを提供しており、当社の重要な顧客である。同社とのさらなる協力により、受動的安全性を備えた原子炉など、当社の先進的で実証済みの技術を北欧諸国に提供し、今後の世代に一層確実なエネルギー供給を保証していきたい」と述べた。(参照資料:WH社、フォータム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Jun 2023

2441

カナダのオンタリオ州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は6月2日、ポーランドで同社と同じくGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMR「BWRX-300」(電気出力30万kW)の建設を計画しているオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社を追加支援するため、同社と基本合意書(LOI)を交わした。両社がこれまでに交わした複数の協力合意に基づくもので、OPG社とその子会社は同LOIを通じてSMR運転員の訓練など、関連サービスの提供に向けた協定をOSGE社と将来的に締結する。支援分野はこのほか、SMRの開発と建設、発電所の運転管理と保守点検(O&M)、起動と規制に関するサポートなど。LOIへの調印は、ポーランドのM.モラビエツキ首相がカナダのダーリントン原子力発電所を視察したのに合わせて同発電所で行われた。OPG社は2021年12月、オンタリオ州内のダーリントン原子力発電所内で建設するカナダ初のSMRとして「BWRX-300」を選定。2022年10月には「BWRX-300」の建設許可申請書をカナダ原子力安全委員会(CNSC)に提出しており、同サイトで取得済みの「サイト準備許可(LTPS)」に基づき、2028年第4四半期の完成を目指して準備作業を始めている。この計画を参照プロジェクトとして、OSGE社はポーランドやその他の欧州地域で複数の「BWRX-300」建設を計画している。初号機を2030年頃までにポーランド国内で完成させる方針で、建設サイトについては同社が今年の4月中旬、一連の「BWRX-300」建設候補地の中から有望な7地点を絞り込んで公表。同月下旬には、同社のD.ヤツキエビッチ副社長がこれらのうち6地点について、政府に「原則決定(DIP)」を申請したことをSNS上で明らかにしている。OSGE社との協力としては、OPG社傘下のコンサルティング企業であるローレンティス・エナジー・パートナーズ(Laurentis Energy Partners)社が2022年10月、OSGE社の親会社のSGE社と「マスター・サービス協定(MSA)」を締結しており、複数のSMRをポーランドで建設する際の初期的な計画立案を支援している。また、OPG社とSGE社は今年3月、米国で「BWRX-300」の建設を検討しているテネシー峡谷開発公社(TVA)とGEH社が結んだ技術協力協定に参加することで合意。「BWRX-300」の世界展開に向け、GEH社が発電所の標準設計や主要機器の詳細設計開発で予定している約4億ドルの投資について、残り3社が一部を負担することになった。また、米国の2つの政府系金融機関は、OSGE社がポーランドで複数の「BWRX-300」を建設する際、合計で最大40億ドルの資金を支援すると表明している。OSGE社のR.カスプローCEOはLOI締結に続くステップとして、ポーランドで建設する複数の「BWRX-300」用として運転員組織を共同で設置すると表明。その際、英国やその他の欧州連合(EU)加盟国で、同炉の建設をさらに拡大していく可能性も視野に入れていることを明らかにした。(参照資料:OPG社、OSGE社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Jun 2023

2661

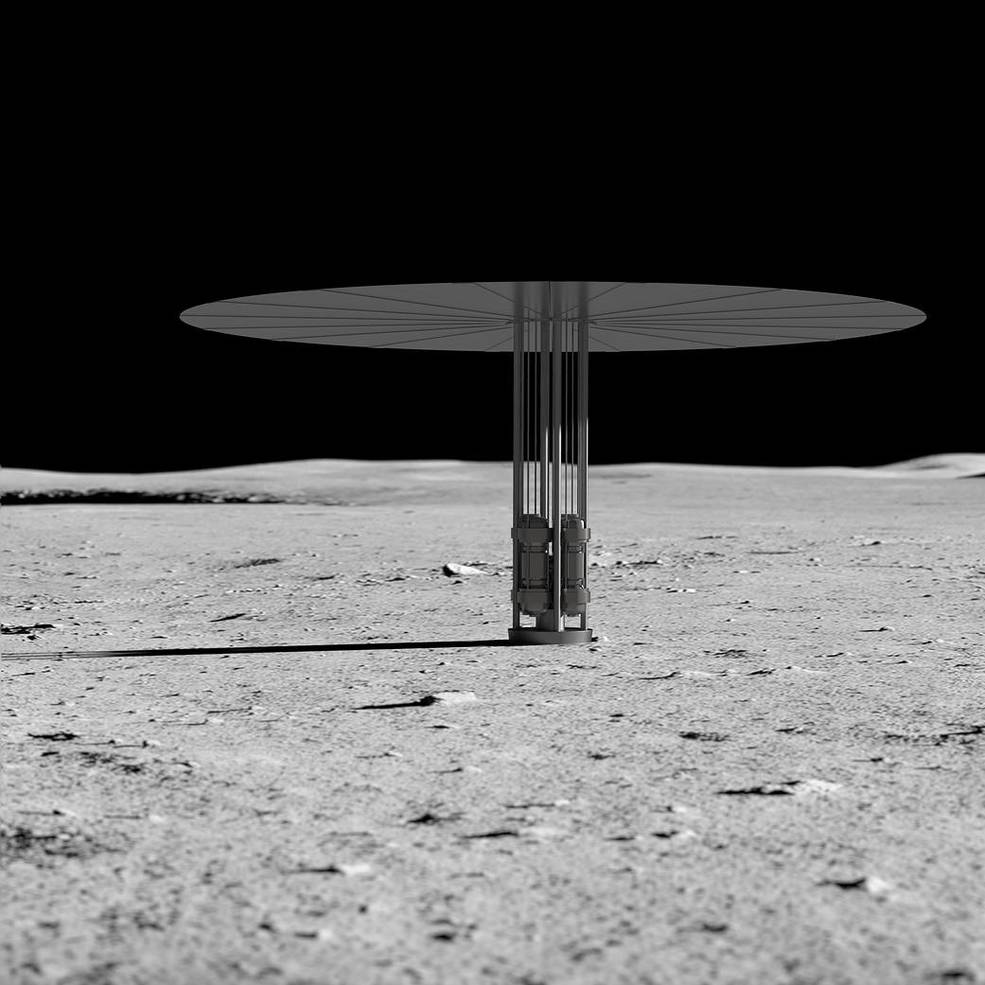

米ウェスチングハウス(WH)社は6月1日、マイクロ炉の宇宙利用を視野に航空宇宙局(NASA)や国防総省(DOD)の宇宙開発技術プログラムで協力する可能性を探るため、宇宙用輸送サービス機器の開発企業アストロボティック(Astrobotic)社と了解覚書を締結した。月や火星、その他の惑星軌道上にある宇宙探査機への電力供給や地表面での設置を目指して、WH社は現在、マイクロ原子炉「eVinci」(最大電気出力0.5万kW)の縮小版を開発している。これらの星で行われる研究等の活動に電力を継続的に供給する際、設計がシンプルな同炉は、信頼性の高い自動稼働式の低質量発電システムを月面や人工衛星等に構築する技術として理想的。今回の覚書を通じて、両社は宇宙における原子力技術の適用や輸送サービス・システムの開発に集中的に取り組んでいく。また、両社が本拠地を置いているペンシルベニア州のほか、オハイオ州やウエストバージニア州で、宇宙用原子力サプライチェーンの構築や人材の育成を進める方針だ。WH社は昨年6月、宇宙用原子力技術の開発で協力中のNASAとエネルギー省(DOE)から、月面で稼働可能な核分裂発電システムの設計概念を提案するよう要請された。NASAの主導で有人宇宙飛行と月面着陸を目指す「アルテミス計画」では、2025年に有人宇宙探査機の月面着陸を予定していることから、NASAとDOEはこれに間に合うようWH社を含む3社を選定したもの。3社は月面環境下で少なくとも10年間稼働可能な40kW級核分裂発電システムの予備的設計概念を開発するため、DOE傘下のアイダホ国立研究所と12か月契約を締結、それぞれが約500万ドルの交付を受けていた。NASAによると、核分裂発電システムは比較的小型で軽量なほか信頼性も高く、日射量等の自然条件や場所を選ばずに継続的に電力供給が可能。月面でこのようなシステムの能力を実証できれば、火星等への長期ミッションに道を拓くことができる。一方のアストロボティック社は月面着陸船や惑星探査機等の開発産業を牽引しており、これらの機器に電力供給する商用電力サービス「LunaGrid」を月の南極付近に設置する方針。2018年11月に「アルテミス計画」の支援プログラムの一つである商業月面輸送サービスの入札に参加した後、2019年5月に同契約を獲得した3社の一つに選定されていた。(参照資料:WH社、NASAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 Jun 2023

2512

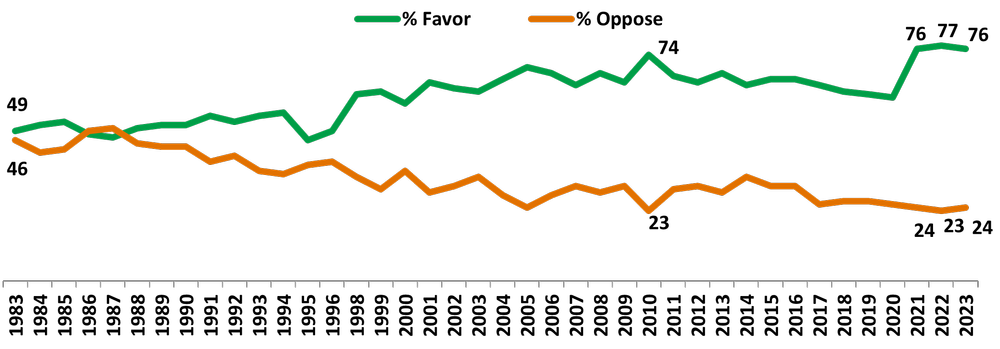

米国のビスコンティ・リサーチ社は5月31日、原子力に関する米国民の意識を調査した結果、原子力支持派の割合が3年連続で過去最高レベルを維持したと発表した。それ以前の約10年間、電力供給の方法として原子力を「強く支持する」、または「ある程度支持する」とした人に割合は60%台で横ばいに推移していたが、2021年にこの数字が76%に増加した後2022年に77%、今年は76%という結果になった。これは、米国民全体の四分の三が原子力を支持していることを意味しており、10人中約7人は原子力発電所の新設に賛意を表明、反対派の24%を大きく上回ったと強調している。ビスコンティ・リサーチ社は、米原子力エネルギー協会(NEI)のA.ビスコンティ元副理事長が1996年に設立した組織。NEIの委託を受けて、同社は1983年以降の40年間に少なくとも年一回、市場調査の専門機関とともに米国民の原子力に対する意識調査を実施しており、その回数は87回に及んでいる。今回の調査は全国1,000人の成人を対象に、4月28日から5月5日まで行ったもので、誤差はプラスマイナス3ポイント。同社の分析では、今回の調査は世界中の政策立案者が地球温暖化防止の観点で原子力が果たす重要な役割を認識した時期と重なっている。この時期また、エネルギー供給に対する米国民の懸念が高まっており、先進的原子炉設計の技術も急速に発展した。今回の調査の主要な判明事項として、同社は次の6点を指摘している。原子力支持率が3年連続で高いレベルに留まった。原子力を強く支持する人の割合は29%で、強く反対する人の割合5%の約6倍。「原子力について多くのことを知っている」と感じている人の中で支持率が高い。「米国民の大多数が原子力を支持している」と考える人の割合が56%だったのに対し、実際の支持派は76%であり、20ポイントの開きがある。原子力規制委員会(NRC)が各原子力発電所を日々監督していることを知る人の中で、原子力発電所の安全性を信じる人の数が大幅に増えた。原子力が大気を汚さない信頼性の高いエネルギー源であり、エネルギーの自給や供給保証に資することを過去一年以内に知った人の数が大幅に増えた。同社によると1については具体的に、回答者の86%が「原子力は今後、米国の電力需要を満たす上で重要になる」と答えており、89%が「政府の安全基準を満たしている既存原子炉では運転認可を更新すべきだ」としていた。また、87%は「先進的原子炉の利用準備を米国は今行うべきだ」と述べ、71%が「今後一層多くの原子力発電所を確実に建設していくべきだ」と答えていた。原子力に賛成する主な理由としては、原子力による発電電力の価格が手ごろなほか、供給の信頼性と効率性の高さや、クリーンで地球温暖化の防止にも資するといった環境影響面の利点を挙げる人が多かった。エネルギーの自給および供給保証という点も、ロシアによるウクライナ侵攻を背景に改めて政策的議論の話題に上がったものの、主要理由にはなっていない。3に関しては、「原子力関係の情報が十分得られている」と回答した人は全体のわずか14%だった。男女別では男性の23%がそのように答えた一方、女性では6%に留まっている。情報量が多い人ほど原子力を支持する傾向にあり、そうした人の74%が原子力を「強く支持」していた。一方、「強く反対する」と回答した人は4%に過ぎなかったとしている。(参照資料:ビスコンティ・リサーチ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Jun 2023

2617

スロバキア政府が34%出資するスロバキア電力(SE社)は5月31日、国内で稼働中の4基のロシア型PWR(VVER)向け燃料供給を確保するため、仏フラマトム社と了解覚書を締結した。フラマトム社はスロバキアの首都ブラチスラバに支店を置くなど、同国で100名以上の従業員を抱えており、SE社が運転するモホフチェ原子力発電所(出力50万kWのVVER-440×2基)とボフニチェ原子力発電所(同VVER-440×2基)に運転管理・保守点検(O&M)等のサービスを提供。また、建設中のモホフチェ3、4号機(各47.1万kWのVVER-440)には、安全関係の計装制御(I&C)系を納入している。このような協力に基づき、今回の覚書ではフラマトム社側から引き続きO&MサービスやI&C系を提供するほか、新たな項目として原子燃料やサイバーセキュリティ対策の提供、スロバキア国内で医療用やその他の用途の放射性同位体の生産施設を建設する実行可能性の調査、といった項目を明記。両社が原子力分野でさらに連携していくための協議を行い、将来的な戦略の基盤を築く考えだ。今回の両社の覚書調印は、フランスのE.マクロン大統領がスロバキアを訪問し、同国のZ.チャプトバ大統領と会談した際にブラチスラバで行われた。SE社のB.ストリーチェク会長兼CEOは、「原子力発電所は(スロバキアの総発電量の5割以上を発電するなど)国家的なエネルギー供給の要であり、燃料調達先の多様化は2つの原子力発電所を安定的に運転するための重要タスクだ」と指摘した。フラマトム社はこの協力を通じて、スロバキアの国内VVERの燃料調達先多様化と、エネルギー供給の確保に貢献すると表明。同社が誇る原子力関係の知見や技術・サービスのなかでも、原子燃料は特にスロバキアへの貢献度が高いと強調した。フラマトム社の発表によると、近年の国際情勢の中で、同社はSE社も含め欧州でVVERを運転するすべての電気事業者から欧州独自の原子燃料を開発するよう要請された。それらの原子力発電所で燃料途絶による運転停止が無いよう、また(ロシアが提供する)燃料への輸入依存を軽減するためにも、同社は欧州が主体的に運営できる燃料供給体制を築いていく方針である。このため、欧州では当面の目標としてVVER専用の燃料製造工場とそのサプライチェーンを整備していくとした。また、これと並行して中期的には、欧州域内のVVER運転事業者から協力を得ながら、欧州独自の設計と製造によるVVER燃料と関連機器を開発するとしている。欧州では現在、チェコとブルガリアで合計4基の100万kW級VVER(VVER-1000)、フィンランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーで合計14基のVVER-440が稼働中。ブルガリアではコズロドイ原子力発電会社が昨年12月、コズロドイ5号機(VVER-1000)に装荷してきたロシア製燃料を、米ウェスチングハウス(WH)社製燃料に切り替えると決定、同社と10年間の燃料供給契約を締結した。また、コズロドイ原子力発電会社は同月の末、6号機(VVER-1000)用の燃料を2034年まで確保するため、フラマトム社と同様の契約締結に向けた交渉を開始すると発表している。(参照資料:SE社、フラマトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Jun 2023

2354

国際エネルギー機関(IEA)は5月25日、エネルギー部門に対する世界的な投資動向を分析した報告書「世界エネルギー投資(World Energy Investment)」を公表。2023年に全世界で予想されるこの部門の総投資額約2兆8,000億ドルのうち、約3分の2に相当する1兆7,000億ドル以上が、原子力を含むクリーン・エネルギー技術に投資されるとの見通しを明らかにした。IEAがクリーン・エネルギー関連に区分した技術は、太陽光などの再生可能エネルギーや原子力のほか、電気自動車、送電網、電池貯蔵、低炭素燃料、エネルギー効率の改善、ヒートポンプなど。残りの1兆ドル強が石炭や石油、天然ガス等への総投資額となる。世界的なエネルギー危機を引き金とする供給保証や価格高騰への懸念が、化石燃料への投資を大幅に上回る金額を持続可能なオプションであるクリーン・エネルギー関連技術に投入させている。年間投資額は、電気自動車や再エネへの投資拡大等により、2021年から2023年の間に24%増加する一方、同じ時期の化石燃料投資の増加率は15%に留まるとした。ただし、この増加分の90%以上が経済先進国と中国におけるもので、その他の国でクリーン・エネルギーへの移行が勢いを増さなければ、世界のエネルギー市場は新たな分断を生む深刻なリスクにさらされると指摘している。クリーン・エネルギーに対する近年の投資拡大の背景には様々な要因があり、IEAは例として安定した経済成長や不安定な化石燃料価格などを指摘。化石燃料価格の乱高下は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻後は特に、エネルギー供給への不安要因となっている。また、米国での「インフレ抑制法」に基づくクリーン・エネルギー支援政策や、欧州、日本、中国その他の国における同様のイニシアチブも大きく作用した。IEAのF.ビロル事務局長は、「多くの人々の実感よりも迅速にクリーン・エネルギーの普及が進んでおり、このことは投資の傾向が化石燃料から遠ざかり、クリーン・エネルギーに向かっていることからも明らかだ」と表明。「5年前に1対1だった双方の投資比率は、今や化石燃料への投資額1ドルに対しクリーン・エネルギーは約1.7ドルになった」と述べ、典型的な例として太陽光発電への投資額が石油生産に対する投資額を初めて上回るとの予測を示した。IEAによると、太陽光をはじめとする低炭素発電技術への投資額は、発電部門の総投資額の約90%に達する見通し。電気自動車の今年の販売台数は、前年実績から約30%増加すると見ている。原子力に関しては、IEAは経済先進国と中国を中心に投資額が上昇している事実に言及。福島第一原子力発電所事故から10年以上が経過し、原子力発電所の生み出す低炭素電力や出力調整が可能という特長から、新たな視点で見直す国が増えつつあるとした。アジア地域では多くの国が再エネと原子力への支援政策を打ち出しており、日本では既存炉の稼働年数を60年以上に延長する法案が審議されている。韓国では「第10次電力需給基本計画」の中で、原子力発電シェアを2036年までに約35%に拡大することが盛り込まれた。新興国や開発途上国の中では、インドネシアとベトナムがCOP26で立ち上げられた国際協力枠組みの「公正なエネルギー移行パートナーシップ(JETP)」に加わっており、化石燃料から再エネへの移行を加速している。一方IEAによると、大型原子力発電所の建設計画に対する「最終投資決定(FID)」は、2021年実績の600万kW分が400万kW分に減少した。中国では2022年も新規原子力発電所の建設拡大を継続したものの、大型水力発電所に対する建設投資額の方がこれを大きく上回ったとしている。(参照資料:IEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Jun 2023

2406

このほど公表された多国間世論調査「The World Wants New Nuclear」によると、先進原子力エネルギー技術(モジュール性、サイズ、安全性などの側面においてイノベーションをもたらす様々な次世代原子力エネルギー技術)に対する支持が各国で広まっている。この調査はNGOのClearPath(米), Third Way(米), Potential Energy Coalition(米), Replanet(欧)が共同で2022年11月から2023年1月にオンラインで実施したもので、フランス、ドイツ、日本、ポーランド、韓国、スウェーデン、英国、米国の8か国の一般市民からランダムに計13,500人を抽出し対象としている。先進原子力エネルギーを支持すると答えた人の割合が高い国は、ポーランド、フランス、スウェーデンで、とりわけ昨今、大型炉やSMRの導入に向けた動きが活発化しているポーランドでは、回答者の84%が先進原子力エネルギーを支持する結果となった。またポーランドの回答者の78%が気候目標を達成するためには原子力エネルギーが必要と考えており、調査対象国のなかでも最も高いレベルを記録した。また今回の調査では、全ての国で環境保護団体のメンバーやサポーターが先進原子力エネルギーを支持していることが判明。今年4月に商業用原子力発電所を全廃したドイツでも環境保護団体のメンバーやサポーターの間で支持が51%、反対が28%と支持が反対を上回った。日本においては、全体の45%が先進原子力を支持する結果となり、調査対象国の中では支持の相対順位は最低ながらも、反対の29%を上回った。また、環境保護団体のメンバーやサポーターの55%が先進原子力を支持すると回答。こうした環境保護団体のメンバーやサポーターにおける支持の背景について報告書は、原子力が気候目標の達成に不可欠であるとの認識が全般的に好意的な結果につながっている、と分析している。さらに報告書では、日本では先進原子力に強く反対する人の60%が55歳以上の年齢層に集中していることや、先進原子力を支持する要因として経済的な利点を認識していることなどを特筆した。その他、調査全体で男女別に見た場合、「他のエネルギー源と並んで、最新の原子力エネルギー技術を使用して発電することを支持」との問いに対し、70%の男性が「強く同意」「やや同意」と回答。これに対し、女性の支持は54%と男性の支持を下回るものの、27%が「中立」と回答し、「やや反対」「強く反対」の19%を上回った。今回の多国間世論調査を実施したNGOの一つReplanetの共同設立者のM. ライナス氏は、「原子力発電は不人気だと思われがちだが、今回の研究結果は、クリーンで、カーボンフリーの原子力発電が、どの調査国でも過半数の支持を得ていることを決定的に示している」とコメント。「この大多数の支持は、多くの場合、環境保護団体や緑の党のメンバーにまで及んでおり、政策立案者や投資家は、緊急に必要とされている先進原子力の導入の決定をする際に、世論を恐れる必要はないことを示している」と指摘した。

01 Jun 2023

1995

国際原子力規制者会議(INRA:International Nuclear Regulators’ Association)は5月24日に共同声明を発表し、小型モジュール炉(SMR)の包括的な設計評価と許認可を効率的かつ効果的に進めていくため、各国の規制当局者間の協力を強化するなどグローバルな方式で積極的に取り組む方針を表明した。INRAは原子力発電を活用している主要9か国((カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、スペイン、スウェーデン、英国、米国))の規制当局者によるフォーラムで、今月5日にカナダのトロントで第51回会合を開催。声明文は同会合での議論に基づき、取りまとめられた。共同声明によると、地球温暖化にともなう脱炭素化やエネルギー供給保証の観点から、世界中の国々がSMRの導入を検討中であり、いくつかの国では主な選択肢になりつつある。SMRの持つ安全・セキュリティ上のメリットや工期の短さ、比較的低コストであるという側面が主な理由だが、SMRには取り組まねばならないリスクや課題もある。INRAの参加国はSMRの潜在的安全性能を認めており、規制当局者はこのような技術が原子力安全および核不拡散上の要件を順守しつつ建設されるよう保証する責務を負っている。参加国のうち、新たな原子力発電所の建設プログラムを進めている国では、SMRの包括的な設計審査と許認可で互いに協力し合っているが、今後は2国間や多国間の協力取り決めをさらに拡大して、助言やガイダンス、規制関係の評価経験を共有。それぞれが国内の規制審査を円滑に進め、専門的知見や様々な資源を確保できるようにしていく方針だ。共同声明ではまた、原子炉の設計評価を共同で行う価値を最大限に高めるには、ベンダー側でSMRの安全性向上に向けた安全解析等を実施する必要があるとしており、INRA参加国の規制当局者は評価課題を絞り込むとともに、リスク情報を活用した設計評価に全力で取り組んでいる。また、採用設計が決まった段階で即座に評価が行えるよう資源を投じていく。INRA参加国としては、設計評価を効率的に行うには標準化が重要と認識しているが、立地点の選定や環境影響など現地ならではのファクターにはさらなる対応が必要であり、その部分は各国の規制当局者に委ねられている。また、事前の設計評価は法的拘束力を持つ建設承認ではなく、建設を許可するには透明性を確保したやり方で別途、最終的な規制判断を下さねばならない。国際原子力機関(IAEA)は2022年7月、SMRを始めとする先進的原子炉設計の標準化や関係する規制活動の調和を図ることにより、その開発と建設を安全・確実に進めていくという新しいイニシアチブ「Nuclear Harmonization Standardization Initiative(NHSI)」を開始。INRA参加国もこれを支持しているが、それ以上に、その国独自の国家的規制審査を国際的アプローチに置き換えるべきではないとも考えている。したがってINRA参加国は、SMRその他の先進的原子炉設計の導入にともなう設計評価に一層グローバルなアプローチを取り入れる裏付けとして、それぞれの規制当局が担う重責と役割を強調しつつも、規制関係の2国間や多国間の協力取り決めが重要になるとした。また、産業界からは適切な情報提供を受け、設計評価の効率性を最大限に高める最善の対策も必要。INRA参加国としては、SMRの一層効率的な評価方法として共同アプローチを支持する用意ができている。(参照資料:INRAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 May 2023

1995

ポーランドの規制当局である国家原子力機関(PAA)は5月23日、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」の安全評価に関する包括的な見解をA.グウォヴァツキ長官名で公表、同炉がポーランドの関係法に基づく安全要件に適合していることを確認した。PAA長官の見解発表は、ポーランド国内で同炉の建設を計画しているオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社の昨年7月の申請に対するもの。原子力安全と放射線防護の観点から、同炉の技術面や担当事業者の組織面で同国の要件を満たしているか確認するためのもので、原子力法その他の規制に基づく予備的許認可手続きの一つ。同国で建設されるSMRの一つとして今回初めてPAAの見解が示されたが、許認可手続きを進める上で必須というわけではない。また、評価の範囲は申請者の要望に沿ったものであるが、標準設計関係の詳細な手続きでは、PAA長官の見解が大きく影響する。出力30万kWの「BWRX-300」の設計は、2014年に米国の原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」がベースになっている。受動的安全系を採用しており、原子炉上部に設置した大容量プールの水で外部電源や人の介在無しに燃料を冷却できるという。同炉については、カナダ原子力安全委員会(CNSC)がGEH社の申請に基づき、2020年1月から任意の予備的設計評価サービス「ベンダー設計審査(VDR)」を実施中。対象炉型がカナダの規制要件に適合しているか、正式な許認可手続きに先立ち評価するもので、同炉は今年3月にVDRの主要部分をクリアした。PAA長官の見解を求めてOSGE社が提出した申請書は、VDRに向けてGEH社が準備した技術文書が元になっている。OSGE社が分析を要望した「BWRX-300」の技術項目は13分野にわたっており、それらは各種ハザードの脅威に対する原子炉の防護やシステムの安全セキュリティ上の等級分類のほか、中央制御室や原子炉の格納システム、およびその他の機器・システムと構造物の要件との適合性なども含む。放射性廃棄物と原子燃料の管理システムについても分析が行われた。PAAは今回、同炉がポーランドの原子力安全要件に適合していると結論づけたものの、一項目に関しては認可の取得に係わる正式な許認可手続きが始まる前に、PAAが改めて確認する必要があるとした。また、今回評価した項目の中で、一層詳細な要件への適合性評価を要請する場合は、詳細な関係データを提出すればよいとOSGE社に指南している。OSGE社のR.カスプローCEOは今回の評価結果について、「『BWRX-300』建設の許認可手続きに向けた道程の最初の一歩になった」と指摘。同社にとって、PAAとオープンかつ良好な関係を持つことは、建設プロジェクトを成功に導く重要ファクターの一つだと強調している。(参照資料:PAA、OSGE社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 May 2023

2484

ポーランド初の大型原子炉としてAP1000を建設予定の米ウェスチングハウス(WH)社とベクテル社の企業連合は5月25日、ポーランドの原子力事業会社であるPEJ社(=Polskie Elektrownie Jądrowe)を交えた3社間協力の主要原則についてPEJ社と合意した。これらの原則は、過去数か月に及んだ両者の集中協議の結果、今年後半に締結されるエンジニアリング・サービス契約への適用条件として、双方の責任範囲や順守しなければならない重要ルールなどを定めたもの。この合意はまた、原子力施設の設計や作業スケジュール、プロジェクト管理、品質保証など、WH社とベクテル社間の協力分野も特定しており、設計段階ではWH社がプロジェクトを主導する一方、建設段階のリーダーはベクテル社になるとしている。PEJ社の発表では、この合意は実質的にエンジニアリング・サービスの契約締結に先立つ最終ステップになる。また、WH社によると、同プロジェクトではすでに一部の許認可手続きやエンジニアリング作業が始まっている。ポーランドの改訂版「原子力開発計画(PPEJ)」では、2043年までに複数サイトで100万kW級の原子炉を最大6基、合計600万~900万kW建設することになっている。同国政府は2022年11月、これらのうち最初の3基、375万kW分として、安全かつ実証済みの技術を用いた第3世代+(プラス)のPWR設計AP1000を採用すると発表。建設に最適の地点として2021年12月に選定した同国北部ポモージェ県のルビアトボ-コパリノ地区で、2026年にも初号機の建設工事を開始し2033年の完成を目指す方針である。採用炉型を決定した翌月、ポーランド国営エネルギー・グループ(PGE)の子会社であるPEJ社は、AP1000の建設に向けた実施取り決めについてWH社と合意。今年2月には、設計に先立つフロントエンド・エンジニアリング等の初期活動について、WH社と実施契約を結んでいる。4月になると、PEJ社はこのプロジェクトの「原則決定(DIP)」発給を気候環境省に申請。DIPの発給は、その投資計画がポーランド社会全体の利益につながるとともに、国家政策にも則していると正式に確認したことを意味している。今回の合意について米国のM.ブレジンスキー・ポーランド駐在大使は、「最良の技術でポーランド初の原子力発電所を建設し、後の世代に安価でクリーンな電力を提供するという目標の達成をともに目指すワン・チームとして3社が結束した」と指摘した。WH社のP.フラグマンCEOは、ベクテル社と組んだチームの能力は、米国初のAP1000が4月に送電を開始し、後続の1基も間もなく完成するという事実からも明らかだと強調。世界ではこのほか4基のAP1000が営業運転中であることから、「当社とベクテル社のチームはこのような経験を通じて、ポーランドが環境に優しい確実なエネルギー・ミックスを効率的に確保できるよう協力していく」と述べた。ポーランド気候環境省のA.モスクヴァ大臣は、「2033年の送電開始がいよいよ現実味を帯びてきた」と表明。「このまま行けば、ポーランドは2040年にエネルギーの四分の一までを原子力で賄うという目標の達成も可能だ」と指摘している。なお、ポーランドでは韓国水力・原子力会社(KHNP)も、中央部のポントヌフで韓国製の大型PWR「APR1400」の建設を計画しており、ポーランドの国有資産省(MOSA)と韓国の産業通商資源部(MOTIE)は2022年10月末に協力覚書を締結。PGE社とMOSAが一部出資するエネルギー企業のZE PAK社、およびKHNP社はその際、企業間協力意向書(LOI)を締結している。(参照資料:WH社、PEJ社、ベクテル社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

29 May 2023

3294

先進的原子炉の開発を進めている米国のオクロ社は5月18日、商業用の同社製マイクロ原子炉「オーロラ(Aurora)」を2基建設する立地点としてオハイオ州の南部を選定、同地域の4郡で構成される「オハイオ州南部の多様化イニシアチブ(SODI)」と土地の利用に関する合意文書を交わした。4郡の一つであるパイク郡は、2001年まで米エネルギー省(DOE)のガス拡散法ウラン濃縮施設が稼働していた地域。SODIは同施設跡地の未使用部分や同施設自体を再利用する。SODIはまた、原子力施設跡地の再利用と先進的原子炉の建設を促進するためにDOEの原子力局(NE)が資金提供しているプロジェクト「先進的原子炉用サイトの再利用開発ガイダンス」にも参加。SODIのチームには、「オーロラ」初号機の立地点となるDOE傘下のアイダホ国立研究所(INL)のほか、仏オラノ社の米国法人で米国政府への支援サービスを担当するオラノ・フェデラル・サービシズ社、大手原子力発電事業者のサザン・ニュークリア社、電力研究所(EPRI)などが加わっている。「オーロラ」は燃料としてHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を使用する液体金属高速炉のマイクロ原子炉で、電気出力は0.15~5万kW。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をクリーン・エネルギーに転換することもできるという。DOEは2019年12月、先進的原子力技術の商業化を支援するイニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」の一環として、INL敷地内での「オーロラ」建設を許可。これを受けてオクロ社は翌2020年3月、原子力規制委員会(NRC)に「オーロラ」初号機の建設・運転一括認可(COL)を申請した。しかしNRCは、審査の主要トピックスに関する情報がオクロ社から十分に得られないとして、2022年1月に同社の申請を却下。オクロ社はその約9か月後、「オーロラ」の将来的な許認可手続きが効率的かつ効果的に進められるよう、NRCとの事前の協議活動を提案する「許認可プロジェクト計画(LPP)」をNRCに提出している。SODIとの今回の合意について、オクロ社のJ.デウィットCEOは、「追加の2基を建設する地域も決まり、当社は今後『オーロラ』の商業化計画を加速していく」と表明。初号機の立地点としてINLの利用が許可された後、2020年2月にINLが初号機用燃料として、使用済燃料から回収した物質の提供を確約したことから、「当社は先進的原子炉の許認可と建設で主導的立場にある」と強調している。(参照資料:オクロ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 May 2023

5271

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社の発表によると、ベラルーシで同社の傘下企業が建設中のベラルシアン原子力発電所で、2号機(PWR、120万kW)が5月13日に初併入した。ベラルーシ初となる同原子力発電所では、第3世代+(プラス)の120万kW級ロシア型PWR(VVER-1200)が2基、それぞれ2013年11月と2014年4月に本格着工。これらのうち、1号機は2020年11月に初併入し、2021年6月に営業運転を開始した。同型の2号機も今年3月に初臨界を達成しており、今回出力40%で試験的に国内送電網に接続された。今後は試運転を継続し、数日かけて出力50%に達した後は、原子炉やタービンの主要機器が設計通りに機能するか確認する。100%の段階では、これらの機器がダウンした状態なども含め、様々な運転モードで試験を実施。今秋にも営業運転を開始する見通しである。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 May 2023

1777

米エネルギー省(DOE)の原子力局(NE)は5月22日、開発中のマイクロ原子炉「MARVEL」で使用する冷却材の挙動を試験するため、傘下のアイダホ国立研究所(INL)で昨年製造した実物大のプロトタイプ「PCAT」をペンシルベニア州の民間企業施設に移送した。この民間企業、クリエイティブ・エンジニアズ社(CEI)は製品製造工程の改善・開発を専門としている。DOEは早ければ7月にも同施設で「PCAT」の冷却材試験を開始するが、「MARVEL」が起動するまでの間、さらなる試験やシミュレーションを行うため、「PCAT」は同施設内に留め置かれる。それ以降DOEは「PCAT」をINLに戻し、マイクロ原子炉技術の一層の進展を目指して研究開発を継続する方針である。INLで約40年ぶりの新規試験炉となる「MARVEL」については、エネルギーを電力に変換するエンジンなど、長納期品の製造がすでに始まっている。「MARVEL」の正式名称は、「Microreactor Applications Research Validation and EvaLuation(マイクロ原子炉の適用に関する研究検証と評価)」。DOEは2021年4月、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指す米国の地球温暖化防止取り組みの一つとして、電気出力100kWのマイクロ原子炉を建設するという「MARVELプロジェクト」を始動した。その際、「2024 年末までにINLの過渡事象試験(TREAT)施設内でマイクロ原子炉の運転を開始し、INL内の小規模電力網に接続する」と表明していた。「MARVEL」炉は燃料としてHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を、冷却材として液体金属のナトリウムカリウム合金を使用。エネルギーを100kWの電力に変換する際は、既存技術のスターリング・エンジン((19世紀初頭に開発された外燃機関の一種。シリンダー内に水素等の気体を封入し、外部から加熱・冷却を繰り返してピストンを作動させるエンジン。))を活用する予定である。完成すれば、同炉はマイクロ原子炉専門の規制承認プロセスの策定や、リモート操作によるモニタリング・システムの評価、自動制御技術の開発等に貢献。DOEはまた、海水の淡水化や地域暖房用の熱生産など、同炉の様々な適用可能性を探る試験を実施する。同炉のプロトタイプ「PCAT」は一次冷却材試験装置(primary coolant apparatus test)の略称で、核分裂反応の代わりに電気加熱で発熱を模擬。高さ約3.6m、重さは900kg以上あり、CEI社はペンシルベニア州ニュー・フリーダムにある同社の製造施設内で、「PCAT」を2段組みの支持構造体の中に設置した。今後DOEは同装置にナトリウムカリウム合金や鉛ビスマスを冷却材として充填する計画で、冷却材の流量や温度といった熱流動関係のデータを集め、「MARVEL」のモデリングやシミュレーションに使用するツールの精度を上げていく。これらは、「MARVEL」が想定通りに機能することを確実にする重要ステップだと説明している。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 May 2023

2117

米国務省は5月20日、米国が日本と韓国、およびUAEの官民パートナーとともに、ルーマニアが進めている米ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の導入計画に共同で最大2億7,500万ドルの支援を提供すると発表した。これは昨年6月のG7エルマウ(ドイツ)サミットの際、設立された発展途上国へのインフラ投資を促す枠組み「グローバル・インフラ投資パートナーシップ(PGII)」に基づく具体的な活動で、PGIIでは2027年までに世界中で6,000億ドル規模のインフラ投資を目指している。米国では今回、輸出入銀行(US EXIM)が「エンジニアリング波及プログラム(EMP)」の中から、最大9,900万ドルの支援をルーマニアに提供するという「意向表明書(LOI)」を発出。米国からはこれに加えて、EXIMがさらに30億ドル、および政府の独立機関として民間の開発プロジェクトに資金提供を行っている国際開発金融公社(DFC)が10億ドルの資金提供を行う可能性に向けて、LOIを発出している。ルーマニアでは、国営原子力発電会社(SNN社)が南部ドゥンボビツア県のドイチェシュテイ(Doicesti)にある石炭火力発電所の跡地で、ニュースケール社のSMR「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」(出力7.7万kW)を6基備えた発電設備「VOYGR-6」(合計出力46.2万kW)の建設を計画。同計画のプロジェクト企業として、SNN社は2022年9月に民間エネルギー企業のノバ・パワー&ガス社と合弁でロパワー・ニュークリア(RoPower Nuclear)社を設立しており、2029年までに同設備を完成させる考えだ。この計画に対し米国政府はすでに2021年1月、貿易開発庁(USTDA)を通じてSNN社にSMR建設サイトの選定作業支援金約128万ドルを交付。前回サミットではPGIIの下で、「(予備的な)基本設計(FEED)調査」を実施する費用として1,400万ドルの提供を約束していた。今回、米国の EXIM、DFCとともに同計画への支援を表明したのは、日本国際協力銀行(JBIC)と韓国の資産運用会社であるDSプライベート・エクイティ(DSPE)社、UAEの原子力導入計画を主導している首長国原子力会社(ENEC)、およびルーマニアのEXIMとSNN社、ノバ・パワー&ガス社である。具体的な支援項目としては、長期を要する資機材の調達、ロパワー社がニュースケール社と実施している第1段階のFEED調査の完了作業(第2段階)、プロジェクト管理関係の専門的知見の提供、サイト特性と規制に関する分析評価、建設スケジュールと予算の正確な見積もりなどを挙げている。UAEのENECは原子力関係の専門家派遣等を通じて同計画に協力する方針で、これは昨年11月にUAEが米国と結んだ「クリーン・エネルギー加速のためのパートナーシップ」に基づく原子力関係の最初の活動である。米国務省によると、安全・確実な民生用原子力技術に対する今回の多国間の支援協力によって、世界規模のクリーン・エネルギーへの移行と地球の気温上昇を1.5℃に抑える上で、原子力が果たす重要な役割が明確に示された。米国としては、脱炭素化への世界的な動きに力を与える革新的なクリーン・エネルギー技術の活用を引き続き支援し、世界中のパートナー国にエネルギーの供給保証と自立をもたらしたいとしている。ロパワー社の社長を兼務しているSNN社のC.ギタCEOは、「チェルナボーダ原子力発電所で26年以上積み重ねてきた安全運転の経験に基づき、ルーマニアが原子力発電所の戦略的開発プロジェクトを進められることを誇りに思う」と表明。ルーマニアがニュースケール社製SMRを建設する米国に次ぐ2つ目の国として、また欧州では初の国として世界中の金融機関から信頼と支援を勝ち取ったこともまた、大きな誇りであると強調した。(参照資料:米国務省、US EXIM、SNN社、ニュースケール社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 May 2023

2910

米エネルギー省(DOE)とカナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は5月16日、小型モジュール炉(SMR)から出る使用済燃料も含め、その安全な管理で両者間の協力を強化するため、協力の主旨を記した文書(SOI)に調印した。両国はともに、原子力発電所の使用済燃料を再処理せず直接処分する方針であり、同SOIを通じて、地元の合意に基づく処分場の立地プロセスや科学技術プログラムに関する情報を交換、技術調査も共同で実施する。また、人材の交流や相互訪問プログラムの基盤作りを行って、双方の実地体験で得られたノウハウを共有していく方針だ。カナダでは2010年からNWMOが最終処分場のサイト選定プロセスを開始しており、受け入れに関心を表明した22地点を2019年末までに2地点まで絞り込んだ。2024年の後半に、最終処分場サイトを選定する計画だ。両国による今回のSOI調印は、米ワシントンDCにあるカナダ大使館で、DOEのK.ハフ原子力担当次官補とNWMOのL.スワミ理事長兼CEOが行った。米国のJ.バイデン大統領が今年3月にカナダを公式訪問した際、両国がともに安全・確実なエネルギー供給システムの構築というビジョンを共有していることから、DOEとカナダ連邦政府の天然資源省(NRCan)は原子力関係の協力を強化していくことを確認した。その際発表した共同声明で、両国は原子力協力を通じてCO2排出量を実質ゼロ化し、クリーン・エネルギー社会に移行していくと宣言。また、ロシアのウクライナへの軍事侵攻や気候変動の影響により、エネルギーを巡る世界情勢は根本的に変化しており、同じ考えを持つ同盟国同士が今以上に連携を強める必要があるとした。原子力は信頼性の高い低炭素エネルギーとして安価に供給が可能。米加両国はSMRも含めた先進的原子力技術こそ、CO2を排出せずに世界中の経済成長に貢献し、エネルギー供給を保証する機会になると考えている。このような技術を牽引する主導国として、両国はこれらの技術が核不拡散を順守しつつ、世界中で安全・確実に採用されていくよう保証する責任を負っている。また、地元の合意に基づいた放射性廃棄物の長期的な管理も両国に共通するビジョンの一部であり、原子力への支持や信頼を勝ち取るための基盤でもある。このため、米加両国は原子力発電所の安全確保や核不拡散等で最も厳しい基準を順守しつつ、世界中で先進的原子力技術の利用を促していくため、緊密に連携しながら新興市場に進出したいとしている。NWMOのL.スワミ理事長兼CEOは、「20年以上にわたりNWMOは受け入れ候補の自治体らと協議を重ね、使用済燃料を安全かつ長期的に管理するための革新的技術を研究開発してきた」と指摘。このような技術を、米国のような国際パートナーと共有することを切望すると述べた。DOEのK.ハフ原子力担当次官補は、「米国は現在、合意ベースの立地プロセスを策定中なので、一層確実なアプローチの構築に向けて、カナダのノウハウも含め様々な観点から情報を得たい」と表明している。(参照資料:NWMOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 May 2023

1913

米国の非営利エネルギー研究組織である電力研究所(EPRI)と原子力エネルギー協会(NEI)は5月16日、世界がクリーン・エネルギー社会に向けて移行するなか、市場の需要に合わせて先進的原子炉の建設を円滑に進めるための重要戦略と支援アクション、実行可能な道筋を示した「Advanced Reactor Roadmap」を共同発表した。第一段階として、今回は北米地域(米国とカナダ)を対象にしており、先進的原子炉の潜在的価値をフルに発揮する上で、産業界が取るべきアプローチを3つ勧告しているほか、先進的原子炉の大規模建設に必要な7つの条件と45の具体的アクションを提示。今後は世界のその他の地域を対象に、同様のロードマップを作成していく方針だ。今回のロードマップは、NEIが会員企業やその他の原子力関係者らを招いて毎年開催している「Nuclear Energy Assembly」で明らかにされた。EPRIとNEIによると、米国とカナダの両国で発電や輸送、工業加熱といった部門を脱炭素化するには、既存の原子炉と先進的原子炉が重要な役割を果たすとの認識が広がっている。EPRIや米エネルギー省(DOE)が最近実施した調査では、原子力も含めコスト面の競争力を持つクリーン・エネルギー源が市場で大きな強みを発揮するとの結論が出ており、原子力産業界は市場の需要に合わせて原子力の活用に向けたアクションを取り始めている。具体的には既存炉の運転継続と先進的原子炉の商業化であり、無炭素な発電オプションとして2050年までに6,000万kW~4億kWの先進的原子炉が必要ともいわれている。今回のロードマップは、先進的原子炉の潜在的な顧客や関係する政策の立案者、規制当局、金融機関、産業界を含むその他の幅広い関係者を対象としたもの。これらの原子炉が持つ価値を発揮するには、以下のアプローチが重要になると指摘している。すなわち、①建設上の課題が少ない等、市場のニーズに即した炉型を商業化する、②同じく市場や顧客の様々なニーズに合わせて、複数の先進的原子炉の製品リストを確立する、③脱炭素化に向けた節目の目標に合せて、これらの確実な商業化やコスト面の有効性を保証する、である。同ロードマップはまた、先進的原子炉を大規模に建設していく上で、産業界が政策面や規制面、社会的受容性の面で必要とする条件を説明。まず、これらの初号機の建設プロジェクトを成功裏に進めるには、連邦政府や関係する州政府などが講じた財政支援や優遇税制等の措置が重要だとしたほか、後続計画が速やかに続くよう産業界がリスク軽減のために開発中の枠組みについても触れている。また、規制当局は革新的な技術を用いた複数の先進的原子炉の規制審査を、円滑に進めねばならないとしている。先進的原子炉を市場に出すために、産業界で必要とされる具体的アクションとしては、同ロードマップは「許認可手続き」や「環境影響と立地」、「サプライチェーン」、「建設と運転」、「プロジェクト管理」、「労働力開発」などの項目別に、細かな戦略的優先事項を提示。濃縮ウランの安定供給を確保するため政府と協議することや、これらの炉型がタイムリーかつ効率的に審査・承認されるよう規制当局に働きかけること、初号機建設プロジェクトの実施準備を確実に進めることなどを挙げている。今回のロードマップについて、EPRIのN.ウィルムシャースト上席副理事長は、「先進的原子炉は社会にとって不可欠なエネルギーを生産しつつ、CO2排出量の削減を可能にするオプションの一つ。今回のロードマップを通じて、当研究所は脱炭素化という世界的な目標の達成に有効な、原子力の重要な役割を促進するためのアクションを提案している」と述べた。NEIのD.トゥルー上席副理事長は、「エネルギーの生産システムに原子力を大々的に組み込まねばならないとのコンセンサスが米加両国で高まっている」と指摘。「先進的原子炉の大規模建設を成功に導く条件の中で、産業界のみならず連邦政府などその他の関係者にも、それぞれの役割があることが明確になった」としている。(参照資料:EPRIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 May 2023

3153

欧州で原子力発電を利用している14か国の協力イニシアチブ「原子力アライアンス(Nuclear Alliance)」の参加国も含め、合計16か国が5月16日に共同声明を発表。欧州でエネルギー生産の脱炭素化を進め、遅くとも2050年までにCO2排出量を実質ゼロにするため、CO2を排出せず安全で信頼性の高い電源に一層の支援を行うよう、欧州連合(EU)その他の国際パートナーに呼び掛けた。声明の中で16か国は、この目標の達成において原子力は再生可能エネルギーとともに大きく貢献し、無炭素電力を確保する上で先導的役割を担うと指摘。現在欧州で稼働している約1億kWの原子力発電設備容量を2050年までに最大で1億5,000万kWまで拡大することは可能であり、この数字は域内で大型炉や小型モジュール炉(SMR)などの原子炉を新たに30~45基建設することを意味している。これらの新設プロジェクトにより、域内では現在約25%の原子力発電シェアを今後も維持できることから、16か国は原子力分野における協力を一層深めるとともに、EUにも同様の関与を促すため、ロードマップを共同作成することでも合意している。フランスが主導する「原子力アライアンス」は今年2月、同国のほかブルガリア、クロアチア、ハンガリー、フィンランド、オランダ、ポーランド、チェコ、ルーマニア、スロバキア、スロベニアが初会合をストックホルムで開催。その後3月にブリュッセルで開催した第2回会合を経て、ベルギーとエストニア、スウェーデンが加わり、現在参加しているのは14か国。今回、フランスのA.パニエ=リュナシェ・エネルギー移行相がパリで招集した第3回会合では、オブザーバー国としてイタリア、ゲスト国として英国が出席したほか、欧州委員会(EC)のK.シムソン・エネルギー担当委員も参加した。今回の会合では、各国の閣僚級の代表者が欧州独自の原子力サプライチェーンをどのように確立するか、また、原子力関係の技能や技術革新などの側面で、欧州の原子力産業界を再生する必要性などを議論した。その中で、ロシア産エネルギーへの依存を引き続き削減していくには、原子力や放射性同位体を確保する必要があるとの指摘があり、原子燃料などの核物質は特に確保していかねばならないとした。また、そのためにはECやG7等の国際的な枠組みと協力していく重要性が強調された。今回の共同声明は、これらの議論を踏まえて最終的に16か国が調印したもので、技能や技術革新の側面だけでなく原子力の安全性や廃止措置、放射性廃棄物の管理等についても協力を強化するとしている。声明ではまた、原子力の発電設備を拡大するのにともない、EU域内の原子力部門で2050年までに新たに30万人分の雇用が創出されると予測。退職者数を考慮すると今後30年間に域内では45万人以上の新規採用が見込まれるが、これには高度なスキルを持つ人材20万人以上が含まれるとした。また、この設備拡大により、EUの原子力部門は域内GDPの1.5~2%に相当する920億ユーロ(約14兆円)の経済効果をEUにもたらすと指摘。既存の原子力設備を2050年まで維持するのと比べて、化石燃料の輸入量削減等により追加で330億ユーロ(約4兆5,000億円)の貿易黒字も期待できるとしている。16か国が共同で策定する協力ロードマップの骨子には、以下のものが含まれる。-原子力発電をEUのエネルギー戦略の中に位置付ける欧州の全体的規模で脱炭素化とエネルギーの供給保証、および送電網の安定化を図るため、加盟各国のエネルギー戦略で(原子力の有用性を認めるなど)進化を促す。より良い資金調達の方法も含め、域内での新たな原子力発電設備の開発・建設に必要な条件を整える。-原子力発電所の安全性と放射性廃棄物管理国際的な良好事例に沿って最も厳しい安全基準を順守していく。各国の規制当局間の情報交換を促進し、既存の原子炉や将来世代の原子炉の規制に関する知識ベースを拡大する。-原子力産業界相互の協力と各国の主権原子燃料や放射性同位体の供給確保も含めて、欧州全体の原子力バリューチェーンにおけるEUの戦略的な能力を強化する。発電以外の目的も含めた原子力の生産能力を向上させるため、原子力産業界の協力とEUの役割を強化する。(参照資料:仏政府の発表資料①(フランス語)、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 May 2023

2592