キーワード:福島

-

萩生田経産相が福島第一ALPS処理水の取扱いに関し全漁連と意見交換

萩生田光一経済産業相は4月5日、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長を訪れ、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し意見交換を行った。ALPS処理水の取扱いについては2021年4月、有識者による検討、国際機関からの評価、関係者への説明などを踏まえ、「2年後を目処に海洋放出を開始する」とする処分に関する政府の基本方針が示された。その後も、福島県および隣接県を始めとする産業団体他、国民からの意見聴取や、海外への説明が行われ、2021年末には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画が取りまとめられている。萩生田経産相との面談で、岸会長は、全国の漁業関係者による理解を得られない状況でのALPS処理水の海洋放出に「断固反対」の姿勢を強調。今回の意見交換を踏まえ、全国の漁業関係者への丁寧なかつ真摯な説明が継続され、実効性ある具体策が示されるよう要望した。一方、萩生田大臣は、「処分に伴う風評影響について最後まで全責任をもって対策を講じていく。東京電力に対して信頼回復に努めるよう指導を徹底していく」などと述べた上で、全国の漁業者が安心して漁業を継続できるよう「政府一丸となって様々な対策を講ずる」と、改めて強調。全漁連が要望する(1)漁業者・国民への説明、(2)風評被害への対応、(3)安全性の担保、(4)漁業者の経営継続、(5)ALPS処理水を継続保管することの検討――に関し対応していく姿勢を示した。資源エネルギー庁では、ALPS処理水の海洋放出に伴う需要対策(水産物の販路拡大基金による支援)として、2022年度予算で300億円を計上している。

- 05 Apr 2022

- NEWS

-

農水省、福島県産品の2021年度流通実態調査結果を発表

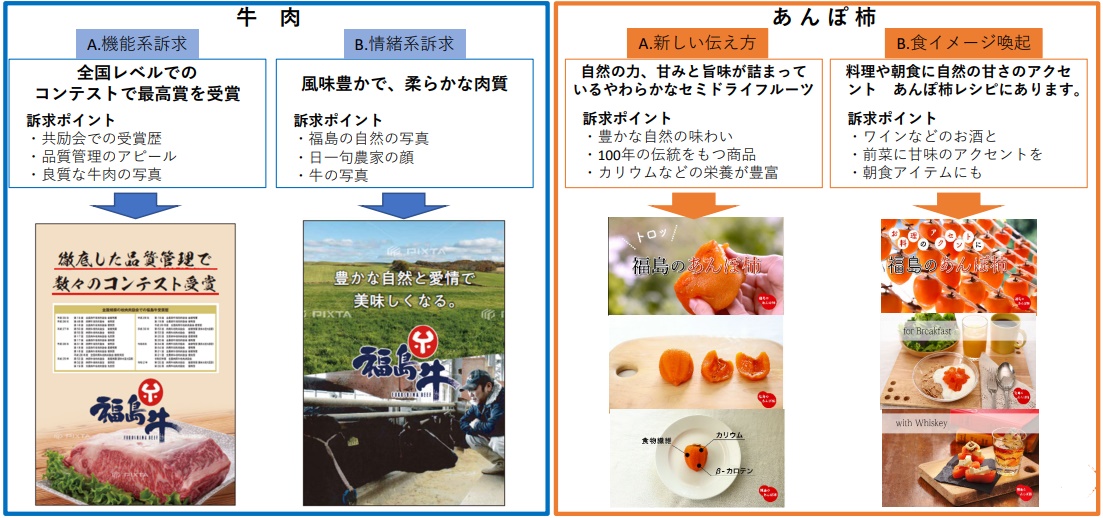

農林水産省は3月25日、福島県産農水産物に関する2021年度の流通実態調査結果を発表した。例年調査を継続する重点6品目の米、牛肉、桃、あんぽ柿、ピーマン、ヒラメについては、依然と出荷量が震災前の水準まで回復しておらず、全国平均との価格差も徐々に縮小してはいるものの、牛肉、桃で約10%下回っており、「引き続き販売不振の解消に向けた取組が必要」としている。一方で、納入業者が納入先の取扱姿勢を実態よりネガティブに評価する(「福島県産品を紹介しても嫌がるだろう」など)姿勢は概ね改善傾向にあった。福島県産品に対する流通段階における認識齟齬の改善に関しては、前回調査で、「ナッジ」(人の感情に働きかけて“何となく”行動を促す行動科学の手法)を活用したチラシ配布による効果も確認されている。また、前回調査では福島県産品と他県産品の価格差の固定化に関し、「ブランド力が弱く市場の需給バランスに左右されている」といったマーケティングの課題が指摘されたことから、今回の調査では、牛肉とあんぽ柿を対象に成果指標(認知度やブランド理解)の改善を目指しマーケティング実証調査を行った。牛肉については、コンテスト受賞歴などの品質評価を切り身の写真とともに記載した「機能系訴求」と自然の風景や農家・牛の写真で感情に訴える「情緒系訴求」の2種類の販売促進ポスター・のぼり旗を作成し、協力店舗への設置前と後のそれぞれにつき来店者アンケートを実施。「ブランド力がある」との評価に関しては両訴求でほとんど差はなかったが、「高級である」では具体的な実績を示した「機能系訴求」の方が優れていた。他方、「情緒系訴求」は、「健康によい」、「品質が安定している」、「伝統がある」といった点の評価が優れていた。あんぽ柿については、特徴や伝統などを伝える「新しい伝え方」と食べ方を訴求する「食イメージ喚起」の2種類の動画を作成し同様に調査。動画を店舗で流す前と後で購入・食用意向の上昇幅を比較したところ、50代までの消費者では、「新しい伝え方」の方が高く、60代以上の消費者では「食イメージ喚起」の方が高くなっていた。今回のマーケティング実証調査では、消費者の購買プロセスにおける課題を踏まえた企画立案の重要性や、消費者の属性によって施策への反応が異なることが示され、福島県産品の価格回復に向けた実態として、「対象品目ごとに課題を調査・整理し仮説を立ててマーケティング活動に取り組むことが重要」ととらえている。

- 29 Mar 2022

- NEWS

-

環境省、福島の未来について考えるシンポ開催

福島の未来について考えるシンポジウム「福島、その先の環境へ。」(環境省他共催)が3月12日、ナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」(福島県双葉町)で開催された。環境省が2020年8月に福島県と締結した連携協力協定を踏まえ推進している「福島再生・未来志向プロジェクト」の一環として行われたもの。開会挨拶に立つ穂坂環境大臣政務官開会に際し、環境大臣政務官の穂坂泰氏が挨拶。前日には東日本大震災・福島第一原子力事故発生から丸11年を迎え、改めて犠牲者への哀悼および被災者への見舞いの言葉を述べた上で、除染事業やそれに伴う除去土壌の中間貯蔵事業に着実に取り組んでいくことを強調。「脱炭素等、未来に向けた環境施策を通して、福島を新たなステージに持っていきたい」と述べ、議論に先鞭をつけた。対談する村尾氏(左)と土井氏福島の未来の可能性に関し、民間企業の立場から日産自動車常務執行役員の土井三浩氏が基調講演。「新しいモビリティを活用したまちづくりへの貢献」を標榜する同氏は、電気自動車開発の変遷を振り返った上で、(1)CO2排出量が少ない、(2)「再生可能エネルギー100%」の電池製造でガソリン車比6割以上のCO2削減(再エネ促進への貢献)、(3)電池が廃車後にも活用できる、(4)電池が非常時の電源としても活躍する――といった環境保全・災害対策上の利点を披露し、これからの「環境車」としての将来性を強調。電池の廃車後リサイクルに関しては、日産自動車では福島県浪江町に企業を立上げ、雇用の拡大にもつながっているとした。土井氏は講演に続き関西学院大学教授の村尾信尚氏と対談。発災当時もニュースキャスターとして幾度も福島を訪れていたという村尾氏は、「福島以外の人たちの福島に対する理解はまだ道半ばだと思う」などと問題提起。これに対し、土井氏は、浪江町の避難指示解除全域を対象としたオンデマンド乗り合いサービス「なみえスマートモビリティ」実証試験(2021年11月~2022年2月)の成功事例などから、「地元にはそこにしかない素晴らしいアイデアがある」と強調し、浜通り地域を起点とし、今後も地方創生の取組を全国展開していく意欲を示した。学生参加の渡邉さん(右)と紺野さんパネルディスカッションに移り、穂坂氏、土井氏、村尾氏(進行役)に加え、(一社)LOVE FOR NIPPON代表のCANDLE JUNEさん、女優の武田玲奈さん、また、福島の未来に向けた環境分野の取組を表彰する「FUKUSHIMA NEXT」(環境省主催)で環境大臣賞を受賞した東京農業大学・渡邉優翔さん、作文コンクール「チャレンジ・アワード」(同)で福島県教育委員会教育長賞を受賞した福島県立郡山高校・紺野陽奈さんが登壇。CANDLE JUNEさん渡邉さんは、富岡町でのツツジ再生プロジェクトを通じた気付きとして「地域資源を活用することが復興への第一歩」と強調。花酵母を用いた新カクテルブランドの立上げ構想にも触れた上で、県外からも復興に向けた様々なアイデアが寄せられることを望んだ。被災地で若い人たちとともに復興支援に取り組むCANDLE JUNEさんは、こうした自由な発想に強く期待。その一方で、「有意義な学び・アクションがせっかく芽生えても、社会を作る大人たちが『企業という箱』の中に閉じ込めてしまったら、活かせないのではないか」などと懸念し、若手社会人の活動に係る工夫の必要性を示唆した。武田玲奈さんまた、福島に係る情報やイメージに関し、紺野さんは、「『Fukushima』で検索したことはありますか?出てくるのは津波と原発の写真のみ」と述べ、「マイナスイメージをプラスに変えていく」ことを切望。愛知県から訪れた福島県出身の大学生は、「友人やバイト先から『福島?あー、原発ね』と言われる。11年経っても変わっていないのでは」と憂慮。いわき市出身で福島の伝統・魅力を紹介するショートムービーのナビゲーターも務めている武田玲奈さんは、「以前は東京の仕事場で『大丈夫だった?』と聞かれることが多かったが、今では『福島はあれが美味しいよね』とも言われるようになり、福島に対するイメージは少しずつ変わっているのではないか」と語った。かつて「Jヴィレッジ」が福島第一原子力発電所事故収束の前線拠点だった頃、取材に訪れていた村尾氏は、今回のシンポジウムで同じ場に臨み「再生した姿を見て嬉しい」と、施設が本来の役割を取り戻したことに改めて喜びを示した。その上で、「ゴールをアシストするのは私たち。まずは福島に来て、人と会って、対話し、美味しいものを食べて下さい」と、今後の復興に向けて福島以外の人たちの支援が欠かせぬことを強調し、ディスカッションを締めくくった。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 22 Mar 2022

- NEWS

-

萩生田経産相がG7臨時会合に出席、ウクライナ情勢を踏まえ議論

萩生田光一経済産業相は3月10日夜、G7臨時エネルギー大臣会合(オンライン)に臨んだ。カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の各国エネルギー大臣、EUエネルギー担当委員が会し、現下のロシア・ウクライナ情勢を踏まえたエネルギー問題について議論。萩生田大臣は、G7と連帯し安定供給の確保やエネルギー源の多様化に取り組み、エネルギー市場の安定、エネルギー安全保障を強化していく重要性を強調。これらの観点を盛り込んだ共同声明が採択された。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉共同声明では、まず今回のロシアによる軍事侵攻に関し、「不当な大規模軍事侵略であり、国際法および国連憲章に違反し、国際安全保障と安定を損なうもの」と厳しく非難。G7メンバーによるウクライナへのエネルギー安全保障上の支援拡大を約束するとともに、原子力施設および周辺に対する武力行使を停止しウクライナ政府の安全な管理下に置かれるよう確保すべきとロシアに対し要請。チェルノブイリ原子力発電所の外部電源喪失については、「同施設の安全を保証するために必要なすべての行動を強く求める」とした。国際的なエネルギー市場への影響に関しては、「G7やそれ以外の地域でも、石油、ガス、石炭、そして間接的には電力についてさらなる大幅な価格上昇を引き起こしている」と懸念。石油・ガス生産国に対する増産の働きかけ、石油の市場放出に係る国際エネルギー機関(IEA)との連携、LNG供給への投資の必要性などを盛り込むとともに、原子力については「低廉な低炭素エネルギーを提供し、ベースロード・エネルギー源としてエネルギー供給の安全保障に貢献する」と明記された。11日の閣議後記者会見で萩生田大臣はまず、東日本大震災発生から11年を迎えたのに際し、改めて犠牲者への哀悼ならびに被災者への見舞いの意を表した上で、引き続き福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、福島の復興を「最重要課題」と認識し全力で取り組んでいく考えを強調。前日のG7エネルギー大臣会合の関連で、国内の原子力発電所再稼働について問われたのに対し、「国も前面に立ち自治体など、関係者の理解が得られるようしっかりと粘り強く取り組んでいくとともに、産業界に対しても事業者間の連携による安全審査への的確な対応を働きかけていく」と、安全性の確保を大前提として着実に進めていく姿勢を示した。ウクライナ情勢に鑑み、エネルギー安定供給や危機管理体制に係る政治団体や自治体の動きが活発化しているが、原子力発電所が武力攻撃を受けた場合の対応に関して、萩生田大臣は「関係省庁・機関が連携し、事態の状況に応じて国民保護法に基づき警報発令や住民避難などの措置を迅速かつ的確にとる」などと説明。原油価格の高騰については、企業活動や暮らしに及ぼす影響を懸念し「引き続き主要な消費国やIEAとも連携ししっかり対応していきたい」と述べた。

- 11 Mar 2022

- NEWS

-

消費者庁、食品の風評被害に関する実態調査結果発表

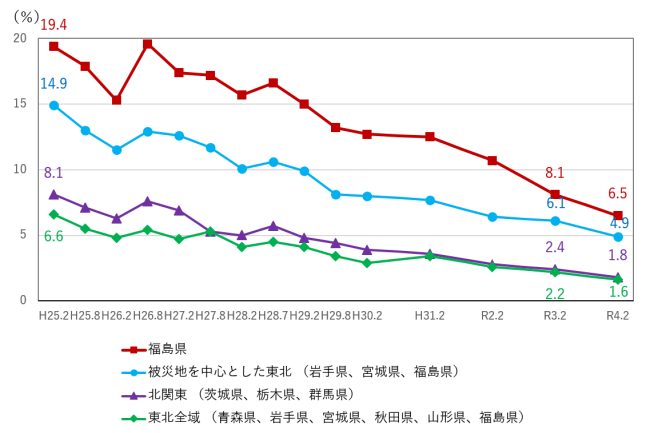

消費者庁は3月8日、食品の風評被害に関する消費者意識の実態調査結果を発表した。東日本大震災以降、継続的に実施しているもので、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城の各県)および被災県産農林水産物の主要仕向先(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各都府県)に居住する20~60代の男女約5,000名を対象として、2月1~7日にインターネットを通じて調査。それによると、「普段の買物で食品を購入する際に、どこで生産されたかを気にしますか」との問いに対し、「気にする」または「どちらかといえば気にする」との回答者は約6割、「どちらかといえば気にしない」または「気にしない」との回答者は約3割で、いずれも前年度と同様の結果だった。さらに、「気にする」または「どちらかといえば気にする」と回答した人に理由を尋ねたところ、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」との回答割合は減少傾向にあり、これまでで最小の11.2%。最も多かったのは、「産地によって品質(味)が異なるから」の27.1%だった。また、食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、福島県、東北全域、北関東など、いずれの地域についても減少傾向にあり、これまでで最小となった。今回の調査では新たに、「風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うか」(複数回答可)について尋ねており、「食品の安全に関する情報提供(検査結果など)」(46.1%)、「食品の安全性に関する情報に触れる機会の増加」(35.8%)、「食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」(31.0%)との回答が上位を占める一方、「産品に触れる機会(実際に購入できる)の増加」(21.6%)、「何をやっても安心できるとは思わない」(15.6%)など、流通面の課題や風評の固定化を示唆する回答も多々あった。消費者庁では毎年、関係省庁と連携し食品中の放射性物質とリスクコミュニケーションについて考えるシンポジウムを開催しており、去る3月3日にも、生産、流通、消費に関わるそれぞれの立場から、福島でトマト栽培に取り組むワンダーファーム代表取締役の元木寛氏、都内のフランス料理店「ビストロダルブル」チーフシェフの無藤哲弥氏、日本消費生活アドバイザリー・コンサルタント・相談員協会の武士俣淑恵氏らを招きオンラインを通じて意見交換。登壇者からは、市場における一般的な需給と価格との関係、都市部の人たちの被災地産食材に対する一定の理解、風評の固定化に関し発言があり、コーディネーターを務めたジャーナリストの葛西賀子氏は、コロナに対する不安の高まりから震災記憶が風化しつつあることにも言及し「風評対策は新たな段階に入ってきた」などと総括している。

- 09 Mar 2022

- NEWS

-

東京電力「原子力改革監視委員会」が開催

東京電力の取締役会が設置する諮問機関「原子力改革監視委員会」の会合が3月9日に開かれた。同委員会は、東京電力が取り組む原子力安全改革の実現に向け、外部の視点から監視、提言、発信を行う組織で、今回会合は2021年1月以来、およそ1年ぶりの開催。会合終了後、委員長を務めるデール・クライン氏(元米国原子力規制委員会〈NRC〉委員長)は、記者会見に臨み、同社から「安全意識」、「技術力」、「対話力」を3本柱とする原子力安全改革の取組状況について報告を受け、(1)正確かつタイムリーな作業に向けた経営層による積極的な関与、(2)コミュニケーションの改善、(3)高いスタンダードでの行動維持を通じた国民の信頼回復、(4)一人一人の安全最優先の姿勢――などをコメントしたと説明。委員会としては、2022年度上期を目途に改めて改革の進捗状況について報告を受けることとしている。同委員会では、副委員長を務めていたバーバラ・ジャッジ氏の死去(2020年8月)に伴い、2021年4月にアミール・シャカラミ氏(元エクセロン・ニュークリア社上級副社長)と西澤真理子氏(リテラジャパン代表)が委員に就任。リスクコミュニケーションを専門とする西澤氏は会見の中で、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関連し、「まず伝える側が相手の視点に立ち、『何を不安に思っているのか、何を知りたいのか』を把握することが基本」と、対話の重要性を強調した。会見では、ロシアによるウクライナ原子力施設への攻撃に関する質問も出され、クライン氏は、「非常に無責任な行動だ」と非難の意を述べた上で、ウクライナで稼働中の原子力発電所に関し、「ミサイル攻撃を受けることを想定し設計されているわけではないが、堅牢な格納容器があり、様々なシナリオに対し放射性物質の飛散を封じ込めるものとなっている」などと説明。加えて、「これ以上攻撃がないことを祈るばかりだ」とした。

- 09 Mar 2022

- NEWS

-

松野官房長官、相次ぐウクライナ原子力施設への攻撃に「強く懸念」

松野博一官房長官は、3月7日の記者会見で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関し、「4日に行われたザポロジェ(*)原子力発電所への攻撃は決して許されない暴挙」と、改めて非難するとともに、「福島第一原子力発電所事故を経験したわが国として強く非難する」とも述べた。また、6日(現地時間)、ウクライナ北東部に位置するハリコフの国立原子力研究施設にも攻撃があったとの情報を受け、「強く懸念」を表明した。国際的な対露制裁強化の動きの中、エネルギー安定供給と安全保障に関しては、「守るべき国益の一つ」との姿勢を強調。その上で、「G7を始めとした国際社会と連携しながら適切に対応していきたい」とした。具体的には、昨今の原油価格上昇傾向による企業活動や暮らしに及ぼす影響への懸念から、国際エネルギー機関(IEA)加盟国としての石油協調放出、主要消費国と連携した産油国に対する増産の働きかけ、元売り事業者に対する補助金支給額上限の大幅引き上げなど、緊急対策を列挙。政府として、「引き続き緊張感を持って国際的なエネルギー市場の動向や日本経済に及ぼす影響を注視するとともに、機動的に対応策を講じていく」考えを述べた。ロシアによる原子力発電所攻撃に関し、福島県の内堀雅雄知事は4日、「現時点で敷地内や周辺の空間放射線量に大きな上昇は見られていないとのことだが、大変憂慮している」と発言。コロナ感染対策について説明する臨時記者会見の中で質問に応えたもので、一連の軍事侵攻に対し、「国際社会の平和や安全にとって深刻かつ重大な脅威であり、極めて遺憾」と述べた。また、同日、日本原子力学会は抗議声明を発表。原子力発電所への攻撃に対し、「原子力の安全性、公衆と従事者の安全、並びに環境に対して重大な脅威となるもの」と非難した上で、攻撃の停止とともに原子力発電所の安全が確保されることを求めた。*「ザポリージャ」、「ザポリーツィア」とも呼称・表記される。

- 07 Mar 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長が会見、福島第一事故発生11年を前にコメント

原産協会の新井史朗理事長は2月25日、会見を行い記者団との質疑に応じた。冒頭、新井理事長は、福島第一原子力発電所事故発生から間もなく11年を迎えるのに際しコメント。改めて被災された方々への見舞いの言葉、復興に取り組む方々の苦労・尽力に対し敬意・謝意を述べた。福島第一原子力発電所の廃炉に関しては、先般行われた1号機原子炉格納容器の内部調査、2号機の燃料デブリ取り出しに向けた楢葉モックアップ施設におけるロボットアームの性能確認試験開始など、最近の進捗状況を説明。長期にわたる困難な作業の完遂に向けて、「安全確保を最優先に着実な進展を期待する」と述べた。ALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関しては、「海洋放出については国内外で懸念の声があることも事実。安全を確保した設備の設計や運用はもちろん、心配の声を丁寧に聴き、透明性の高い情報発信、風評対策に万全を期して欲しい」と、国や東京電力を始めとした関係者による着実な取組を要望。特に懸念を表明する近隣アジア諸国・地域に対し、原産協会として、中国、韓国、台湾の原子力産業界で組織する「東アジア原子力フォーラム」のウェブサイトを通じ、科学的根拠に基づく正しい情報提供に努めていくとした。終わりに、「原子力利用を進めるに当たり、福島第一原子力発電所の廃炉と福島復興の支援に取り組むことは必須」と強調。福島に関する正確な情報発信とともに、会員組織と連携した県産品の紹介や販売協力にも努めていく考えを述べた。記者からは、緊迫するウクライナ情勢がエネルギー安定供給に及ぼす影響などに関し多くの質問があがった。これに対し、新井理事長はまず「大変悲しいこと」と事態を憂慮。昨今の原油価格高騰やLNG市場動向などに鑑み、原子力発電については、燃料の安定的供給が可能な優位性から「注目は高まっていくもの」とした。ウクライナにおけるフメルニツキ3・4号機計画(米国ウェスチングハウス社と協力しAP1000を建設)など、同国の原子力によるエネルギー自給率向上に向けた動きにも言及。一方で軍事侵攻に伴う原子力関連施設への影響も懸念されるが、新井理事長は、各国の政治的問題については切り離した上で、「洋の東西を問わず事故が起きることは原子力産業界全体にとってマイナスとなる」などと述べた。また、欧州委員会(EC)が2月2日に原子力発電を持続的な活動としてEUタクソノミ―(EUが気候変動緩和・適合のサステナビリティ方針に資する経済活動を明示した「グリーン・リスト」)に位置付けたことに関し、新井理事長は「とても意義深いこと」と歓迎。一方で、運転期間の延長、放射性廃棄物の処分、事故耐性燃料の装荷などに関し期限付きの厳しい条件があることから、「国によって状況は異なるが、よりよい条件に移行していくよう今後の流れに期待する」とした。

- 28 Feb 2022

- NEWS

-

福島第一ALPS処理水の安全性でIAEAがレビュー実施

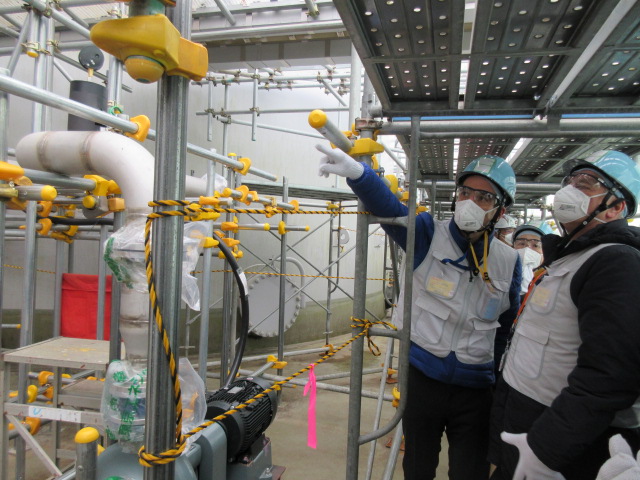

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関し、IAEAによるレビューが2月14~18日に行われた。〈経産省発表資料は こちら〉2021年7月に日本政府とIAEAとの間で交わされた署名に基づくもので、当初、12月に予定されていたが、感染症拡大に伴い延期となっていた。今回、IAEA原子力安全・核セキュリティ局のグスタボ・カルーソ氏ら、IAEA職員6名と国際専門家8名(米国、英国、フランス、ロシア、中国、韓国、ベトナム、アルゼンチン)が来日。IAEA一行は、15日には現地を訪問し、ALPS処理水の取扱いに関し、希釈放出前に放射性物質の濃度を確認するためのタンク群など、関連設備の現場調査を実施。また、経済産業省および東京電力との会合では、IAEAの安全基準に基づいて、ALPS処理水の性状、放出プロセスの安全性、人と環境の保護に関する放射線影響など、技術的な確認が行われ、レビュー結果については4月末を目途にIAEAから公表されることとなった。東京電力は2021年11月、ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価書を発表し、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれるとした保守的な評価も行った上で、「人および環境への影響は極めて軽微であることを確認した」という。今回のIAEAレビューによる指摘事項は、同報告書の見直しに反映され、内容の充実化に資することとなる。会見を行うIAEA・エヴラール事務次長(インターネット中継)日程を終了し18日、IAEAの原子力安全・核セキュリティ局をリードするリディ・エヴラール事務次長は、フォーリン・プレスセンター(東京都千代田区)でオンラインを通じ記者会見に臨み、ALPS処理水の安全性を確認するIAEAの安全基準に関し、「人々や環境を防護するためのグローバルで調和のとれた高いレベルの安全確保に寄与するものだ」と、その意義を繰り返し強調。IAEAによるレビューは、今後も放出の前後を通じ、安全性、規制、環境モニタリングの面から数年間に及ぶものとなるが、同氏は、「包括的かつ明確に国際社会、一般の人たちに伝わるものとしていきたい」と述べ、引き続きの支援を惜しまぬ考えを示した。今回レビューミッションの団長を務めたIAEA・カルーソ氏(インターネット中継)今回、IAEA一行は福島第一原子力発電所でALPS処理水のサンプル採取も視察。今後、IAEAの研究所で放射性物質の濃度分析が行われることとなっており、エヴラール事務次長とともに会見に臨んだカルーソ氏は、「処理水放出の前・最中・後、様々な段階で、日本の規制への準拠も含め検証していく」などと説明。会見には国内外から100名を超す記者が集まり、ALPS処理水の海洋放出に対する近隣諸国からの反対や日本の漁業関係者・消費者の懸念に関する質問が多く寄せられた。IAEAでは、ALPS処理水の安全性についてわかりやすく説明する特設サイトを立ち上げ情報発信に努めている。

- 21 Feb 2022

- NEWS

-

3月11日金曜日

先日南相馬で人と話していた時のことです。「今年の3月11日は震災の時と同じ金曜日なんですね。」カレンダーを見てつぶやいた瞬間、相手の表情が一瞬崩れたのを見て「しまった」と思いました。同時に私の中にも、感情の振れ幅そのものとしか言いようのない塊のような感情が、一気にこみ上げてきました。11年後の傷何気ない日常会話の最中に突然過去の記憶が鮮明によみがえり、堰を切ったように泣き崩れてしまう。震災後数年の間は、こういったフラッシュバックの光景をしばしば見かけました。震災から10年以上が経った今、そういう人を見かけることはほとんどありません。それでも何気ない瞬間、急にかさぶたを剥がされたような反応を見ることがあります。私自身は津波や原発事故を直に体験したわけではありませんし、相馬に住んでいる間も知らないことを学べる楽しさの方が圧倒的に多かったと思っています。それでも、些細な言葉や風景をきっかけに、当時ぶつけられた攻撃的・否定的な言葉の断片が、それを発した方々の余裕のない表情と共に、一気に甦る、という現象をしばしば体験します。震災の後の福島で、なぜあれほど多くの人が必死に傷つけあわなければならなかったのだろう。10年以上が経った今もなお、その疑問は答えを得られず宙に浮いたままです。自分と意見や方針が異なる相手を、ときに相手の性別や出身地をけなすような暴言を用いてまで言い負かそうとする。それが災害後のパニックによる不毛な争いであった、そう言い捨ててしまうことは簡単でしょう。私自身も、マナー違反の言葉など聞くに足りない、と、なるべく耳を塞ごうとしていたように思います。しかし、自己防衛のためとはいえ、悪い言葉にのみ耳を塞ぐ、という事は可能だったのでしょうか。エネルギーに善悪はあるのか物質の世界において、エネルギー自体に善悪はありません。原子力が医療や発電にも武器にも用いることができる。それと同様に、人が何かを変えようとするエネルギーには正負の別がないのでは。最近になって、ようやくそう考えることができるようになったと思います。たとえば環境活動家であり、大人を痛烈に批判することで有名なグレタ・トゥーンベリさん。彼女自身がもつエネルギーには、よくも悪くも人を動かす力があります。また少しジャンルは違いますが、1年ほど前に日本で流行した「うっせぇわ」という歌はその歌声と歌詞が、鬱屈した世代に強く訴えかけるものでした。いずれも若者らしい率直な物言いが共感を呼ぶと同時に、ときに暴言ともとれる言葉遣いには反論や罵倒の声も聞かれています。もちろん社会のルールも知らない若者の言葉遣いをある程度たしなめることは大切でしょう。しかし彼女たちの発言や歌からそのような負の要素を取り除けば、社会も動かせるそのエネルギー自体も失われてしまうのではないでしょうか。我々大人世代は、マナーを知らない若者を批判する一方で、若者に対し「柔軟な発想からのイノベーション」を安易に求め続けているようにも見えます。自分と違う発想を期待しながら、自分たちを否定する若者は要らない。そのような都合の良い線引きは恐らく存在しないでしょう。たとえ悪い言葉であっても、そこにいくばくかの真実と何かを打開するエネルギーとが存在するのであれば、たとえ傷ついてもそれらの言葉を真正面から受け入れる。そういう人間もまた必要なのかもしれません。復興の副作用若者が声をあげる。災害の低迷期に声をあげる。どちらの行為も、その先頭を切るのは特別に大きなエネルギーのある方々です。震災直後に福島に関ってきた方々は皆、何かに対して必死であった、それだけは確かです。そのエネルギーが時に生産的なイノベーションにつながることもあれば、時に罵詈雑言のような負のエネルギーにもつながる。もしかしたら当時の罵倒は、復興という生みの苦しみに伴う「副作用」だったのかもしれません。今般のコロナ禍でも、多くの方が言葉や情報の暴力により心の傷を負っています。そういう方々が何年か後に、私と同じようにふとかさぶたを剥がされたような痛みを経験するのかもしれません。もちろんそんな心の傷は、ないに越したことはありませんし、その喧騒が必要悪だとは認めたくない自分もいます。しかし一方で「傷の残らないよう適度に声をあげなさい」と諭すことは、福島で見られた復興のエネルギーを否定することになってしまうのかもしれない。11年が過ぎた今、新たに生まれているジレンマです。記憶の為の傷当時の辛い記憶が甦る経験は、決して気持ちの良いものではありません。しかしそれは同時に、記憶が薄れつつある自分に対する後ろめたさを和らげてもくれます。忘れたように見えても自分の中のどこかに、当時の福島を忘れない自分が居て、それが自分の核を作っている。そう感じることは一つの救いでもあるのです。その傷は必要だったのか。その問いへの答えを探すため、「3月11日金曜日」が惹起する全ての記憶に改めて向き合ってみようと思います。

- 16 Feb 2022

- COLUMN

-

福島第一1号機、燃料デブリ取り出しの調査に向け水中ロボ投入

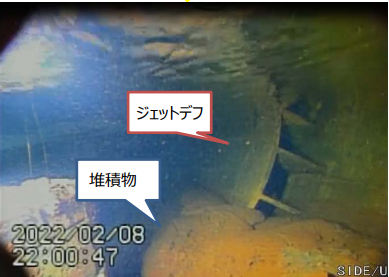

水中ROVがとらえた1号機PCV内部映像(東京電力発表資料より引用)東京電力は2月8日、福島第一原子力発電所1号機の原子炉格納容器(PCV)内に潜水機能付ボート型ロボット(水中ROV)を投入。今後の燃料デブリ取り出しに向けたPCV内部調査の事前対策として、ガイドリング(ケーブル絡まりを防止する通過用の輪っか)の取り付けを行うもので、9日までにPCV底部に「堆積物らしきもの」があることが確認された。同社では水中ROVによる映像を公開している。〈東京電力発表資料は こちら〉ROV-Aによるガイドリング取り付け、磁石で固定され60kgの耐荷重(写真はモックアップ試験、東京電力発表資料より引用)1号機に順次投入される水中ROVは作業・調査の用途に応じ6種類あり、今回投入したのはガイドリング取り付け用の「ROV-A」(直径25cm、長さ111cm)だ。当初、1月中旬が予定されていたが、線量データが正確に表示されないなどの不具合が生じたため、延期となっていた。「ROV-A」は、直径約3mのジェットデフレクターと呼ばれる円盤状の鋼材4か所へのガイドリング設置を完了。10日に装置本体の吊り上げ・回収に入る。今後、各水中ROVにより、ペデスタル(原子炉圧力容器下部)内外の詳細目視調査、堆積物の厚さ測定、核種分析、サンプリングなどを順次実施予定。1号機のPCV内部調査は2017年にも実施されており、自走式調査装置の投入により、「ペデスタル開口部床面近傍で高さ約1m、幅約1.5mの堆積物が存在」との推定が得られている。その知見を踏まえ、続く水中ロボット投入では、ペデスタル内外の調査を行い、堆積物の回収手段・設備の検討など、工事計画の具体化に向けた情報収集を図る。

- 10 Feb 2022

- NEWS

-

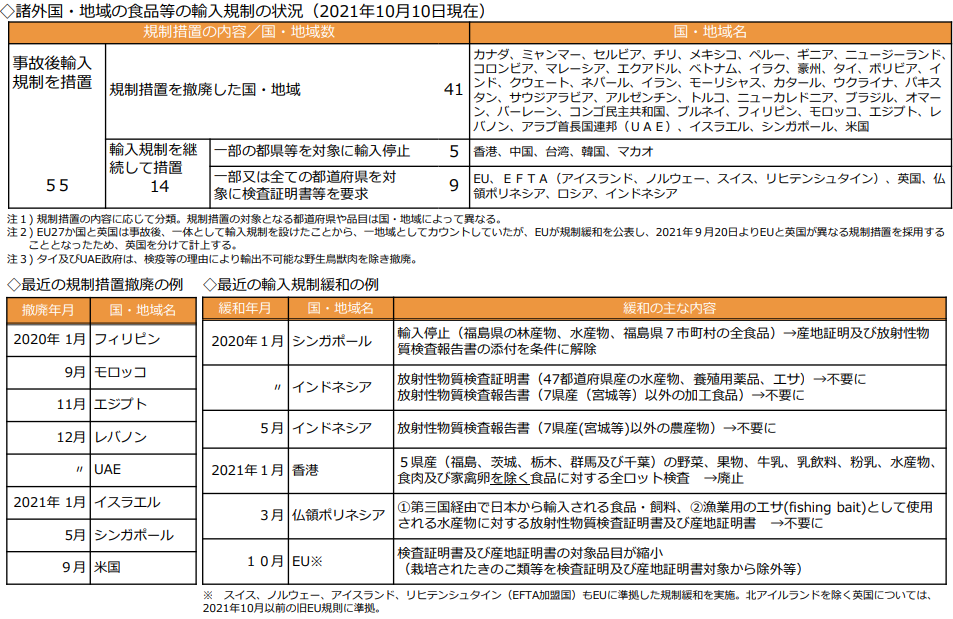

台湾による福島県産食品などの輸入停止が解除へ

福島第一原子力発電所事故後、台湾が講じていた福島県産食品などへの輸入規制が緩和される見込みだ。農林水産省が2月8日に発表したところによると、台湾側でこれまで輸入を停止していた福島、茨城、栃木、群馬、千葉の産品について、きのこ類や野生鳥獣肉などを除き、放射性物質検査報告書および産地証明書の添付を条件に輸出が可能になるという。台湾では、日本産品の輸入に係る緩和策について各界の意見を求め決定することとしている。〈農水発表資料は こちら〉2021年の農林水産物・食品の国・地域別輸出額で、台湾は、中国、香港、米国に次いで第4位。輸出額も対前年比27.0%増の大幅な伸びを見せており、日本にとって重要な輸出市場となっている。台湾が日本産品に対する輸入規制緩和の方向性を示したことを受けて、松野博一官房長官は同日午後の記者会見で、「大きな一歩であり、被災地の復興を後押しするもの」と、歓迎するとともに、日台間の経済・友好関係のさらなる深化に期待感を示した上で、輸入規制が継続する国・地域への働きかけに関し、「日本産食品の安全性について科学的根拠に基づき説明していく」などと発言。資源エネルギー庁では、「福島の復興や原子力災害に伴う風評の払拭に向けて追い風となるものとして歓迎するとともに、今後も国際社会に対し情報発信を続けていく」とのコメントを発表した。また、就任以来、各国を訪問し福島県産品のトップセールスに努めてきた内堀雅雄・福島県知事は、「震災前、本県産農林水産物の主要な輸出先であった台湾において輸入規制が緩和されれば、福島の復興をさらに前進させる大きな力となる」とコメント。引き続き国と連携しながら、県産品の魅力発信を強化し、輸入規制の完全撤廃、輸出拡大に取り組んでいくとした。昨今、台湾からの留学生らによる福島県産品の風評払拭に向けた生産者との意見交換などの活動が多く報道されている。台湾原子力学会でも学生を対象とした現地訪問を実施しており、海産物の検査を見学した医学生からは「人々は福島の食品を誤解している。真実を伝えることが重要」との声が聞かれている。

- 09 Feb 2022

- NEWS

-

三菱総研が都民対象に福島復興に関する調査、五輪開催の効果も

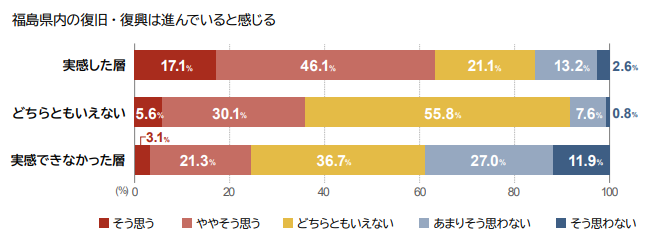

三菱総合研究所のセーフティ&インダストリー本部は1月18日、福島の復興状況や放射線の健康影響に関し、東京都民を対象に実施したアンケート調査の結果を発表した。「復興五輪」とも呼ばれた東京オリンピックの開催をとらえ継続実施してきたもので、2017年、2019年、2020年に続き4回目となる今回の調査は、大会開催後の2021年8月25~27日、20~69歳の男女1,000名を対象としてインターネットにより行われた。〈三菱総研発表資料は こちら〉調査結果によると、福島第一原子力発電所事故発生から10年が経過し「自身の震災に対する意識や関心が薄れていると思うか」との問いに対しては、「そう思う」、「ややそう思う」との回答が55.8%で、2019年の調査以降、ほとんど変わっていなかった。2017年調査では51.6%だった。「福島県内の復旧・復興は進んでいると感じるか」との問いに対しては、「そう思う」、「ややそう思う」との回答が30.2%で、2020年調査から2.5ポイント増加。2017年調査では22.3%だった。また、福島の現状への理解については、「正しく理解していると思う」とする回答(「そう思う」、「ややそう思う」の合計)が10.3%で、2020年調査から1.8ポイント増加。一方、「正しく理解しているとは思わない」(「そう思わない」、「あまりそう思わない」の合計)とする回答は45.4%で、2017年調査の54.6%以降、調査年次につれて減少していた。福島県産食品に対する都民の意識に関しては、「自分が食べる」、「家族・子供が食べる」、「友人・知人に勧める」、「外国人観光客に勧める」の場合ごとに質問。「福島県産かどうかは気にしない」との回答は、それぞれ64.4%、62.2%、62.2%、63.2%で、いずれの場合についても、初回調査以降、2020年調査まで増加してきたものの、今回の調査では減少(最大2.4ポイント)に転じていたことから、福島県産食品に対する風評の再来が危惧される状況に関し「一時的なものか否かを継続的に調査し把握していく必要がある」としている。また、放射線による福島県民への健康影響に関しては、「がんの発症など、後年に生じる健康障害」、「次世代以降への健康影響」について尋ね、「起きる可能性が低い」とする回答が、それぞれ57.6%、63.1%と、いずれも半分以上を占め調査年次につれて増加していた。五輪開催を通じた復興の実感度に応じ回答者を3分類、各々について復興進展の感じ方を分析(三菱総研発表資料より引用)東京オリンピックを通じて、「福島の復興状況が世界に発信できていたと思うか」については、「あまり発信できていなかった」、「発信できていなかった」との回答が63.1%と、半数以上を占める一方、「発信できていた」、「やや発信できていた」との回答は9.3%と、1割にも満たなかった。さらに、「福島の復興を実感することができたか」については、「あまり実感できなかった」、「実感できなかった」との回答が67.5%で、「実感した」、「やや実感した」との回答は7.6%だった。今回の調査では、東京オリンピックを通じた復興の実感度合いに応じて、他の質問とのクロス解析も実施。「実感した」層では、「どちらともいえない」層、「実感できなかった」層に比べ、「福島県内の復旧・復興の進展を感じる」とする回答割合が顕著に高くなっており、「大会を通じた福島県の復興に対する実感」の効果が示唆された。

- 20 Jan 2022

- NEWS

-

電通大、手軽に取付け可能な放射線モニタリングポストを開発

電通大が開発した「私設モニタリングポスト」と設置例(電通大発表資料より引用)電気通信大学は1月14日、家屋の柱やフェンス、車両などに手軽に取り付けられる放射線モニタリングポストを開発したと発表した。同学を中心とする研究チームが福島第一原子力発電所事故後の線量計不足に対応すべく開発した小型放射線センサー「ポケットガイガー」に、小型のソーラーパネルとロボット遠隔操作にも用いられる4G通信モジュールを組み合わせて製作したもので、重さ720gと、タブレット端末並みに軽量。基本的にメンテナンス不要で、ソーラー駆動のみで動作し、測定値は無線回線を通じオンライン上に記録されスマートフォンで確認できる。〈電通大発表資料は こちら〉開発に当たった研究チームによると、福島県内には国のモニタリングポストが設置されているが「生活圏をくまなくモニタリングするには至っていない」ほか、県民へのアンケート調査から、特に子育て世代では屋外の子供の居場所へのモニタリングポスト設置、測定値のSNSを通じた情報発信を希望する人が多いという。今回の研究成果については、小型軽量・低消費電力で安価(部品代2.5万円程度)な「私設モニタリングポスト」として活用が図られ、より広い地域のモニタリング実施に期待が寄せられるとしている。既に大熊町の帰還困難区域内にこの「私設モニタリングポスト」3台を設置し耐久性・精度試験を開始しており、今後、託児施設などへの設置のほか、2022年度以降は避難指示解除を目指す「特定復興再生拠点区域」での実証試験や、リスクコミュニケーションに関する地域住民とのワークショップも行う予定。

- 18 Jan 2022

- NEWS

-

原子力委員会が有識者ヒア開始、NUMO近藤理事長

NUMO近藤理事長原子力委員会は1月11日、「原子力利用に関する基本的考え方」の改定に向け、有識者からのヒアリングを開始した。同委員会はかつて「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」や「原子力政策大綱」を概ね5年ごとに策定してきたが、福島第一原子力発電所事故発生など、原子力を取り巻く環境の変化を踏まえ、これらに替わるものとして「原子力利用に関する基本的考え方」を2017年に策定。同基本的考え方の策定から間もなく5年を迎えるのに際し、改定に向けて検討を行うこととなった。11日の定例会では原子力発電環境整備機構(NUMO)理事長の近藤駿介氏よりヒアリングを行った。同氏は2004~2014年に原子力委員長を務めている。近藤氏はまず、原子力基本法に定められる「原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」との基本方針に立ち返り、エネルギー・環境、外交、科学技術などの政策分野における原子力利用に係る取組がこれに適うよう基本的考え方を示すべきとした。その上で、(1)福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策や復興と再生の確実な推進、(2)原子力発電事業運営に係る「社会的ライセンス」の維持・再獲得、(3)人材確保と産官学の共同・協調によるイノベーション創出とその社会実装、(4)リスクマネジメントに係る議論の充実――を求められる対応として例示。福島第一原子力発電所事故の教訓に関しては、OECD/NEAが2021年3月に事故発生から10年を機に公表した報告書を引用し、廃炉作業や環境修復・復興における技術開発、国際社会への発信、リスクコミュニケーション、地域との協働、損害補償、メンタルケア、知識管理など、7項目の指摘事項について説明し「参考にすべき」とした。また、鉱山開発の分野で企業が地域社会と共存する要件として研究された「社会的ライセンス」(社会が事業の実施を同意し受け入れてもらえる状態)の概念を紹介。原子力開発においても立地地域との信頼関係について、「積み木のように積み上げるのは難しく崩すのは一瞬だ」と、常に維持していく努力の重要性を強調。基本的考え方の改定に際し、原子力委員会が国民との膝詰め対話を行う必要性などを示唆した。原子力の人材確保に関しては、義務教育、高等教育、社会教育の各段階における原子力教育の機会提供や評価・改善を重要事項にあげた。また、中小型炉や核融合炉などの実用化に向けては、「もんじゅ」の挫折経験や日本の立地条件の厳しさを踏まえ、「新しいものに関する制度整備の議論が不足している」と警鐘を鳴らし、実現を見据えたロードマップを開発していく必要性を指摘。これを受け、上坂充委員長は、最新の原子力白書が大学の講義で活用され若い世代への原子力に対する関心喚起につながっていることをあげたほか、イノベーションに関しては、米国ニュースケール社による小型モジュール炉(SMR)開発への日揮ホールディングス・IHIの参画や、核融合炉では京都大学発のベンチャー企業による要素技術開発の進展などを例示し、日本の技術に対する海外からの期待の高まりを示唆した。次回のヒアリングは、東京大学大学院情報学環准教授の開沼博氏が招かれる予定。

- 14 Jan 2022

- NEWS

-

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」決定、東北エンタープライズなど

中小企業庁は12月22日、革新的な製品・サービス開発、地域経済の活性化、多様な人材活用の観点から、優れた取組を行っている中小企業・小規模事業者300社を選定し発表した。「地域経済と雇用を支えていることに加え、わが国の競争力と経済活力の源泉」との視点に立ち、「はばたく中小企業・小規模事業者300社」として毎年実施している取組で、今回、「生産性向上」、「需要獲得」、「人材育成」の3つの分野で全国から推薦された企業・事業者について、有識者による審査を経て選定されたもの。その中で、「人材育成」の分野では、原子力発電所を始めとしたプラント保守や、国内外の発電所向け機器・資材の卸売を行う(株)東北エンタープライズ(福島県いわき市、従業員数43人)が選定された。同社は、米GE社の原子力発電所技術者であった前代表が1980年に福島県富岡町で創業した企業で、現在は福島第一原子力発電所の廃炉作業にも携わっている。世界の750社との取引があり、特にプラント保全に有用な超音波診断機器は海外市場で約75%のシェア。同社卸売事業部では専門商社として世界各国の企業から機器・資材を調達しているため、2か国語以上の語学能力を持つ人材を日本人、外国人の分け隔てなく積極的に雇用。多様な人材の登用とともに、自宅で受講できる社外オンライン研修制度、ベテランスタッフとペアを組んだ新人教育など、能力開発支援にも力を入れている。また、「生産性向上」の分野では、毎年約100件のオリジナル実験教材を開発するなど、理科教育の充実に寄与しているケニス(株)(大阪市、従業員数140人)が選定された。同社は放射線実験キットも多数取り扱っている。今回の選定では、ペーパーレス化、ネットワークの無線化、在宅勤務の導入、出退勤・経費精算の電子化など、労働環境の見直しを図り、売上を毎年増加させながら2年間で勤務時間の20%削減を達成したことが評価された。同社では、新しい物流センターを近く稼働させ、さらなる作業省力化を図る計画だ。「需要獲得」の分野では、東日本大震災による全機能喪失から再建を果たした老舗ふかひれ製造業者の(株)石渡商店(宮城県気仙沼市、従業員数44人)が選定された。同社は、震災後、主力商品のふかひれ以外にも気仙沼産の牡蠣を使用したオイスターソースを開発するなど、伝統文化を守りつつも地元の水産資源にこだわった商品開発に取り組み、食材としての可能性を切り拓くことで地域の産業振興に貢献した。

- 23 Dec 2021

- NEWS

-

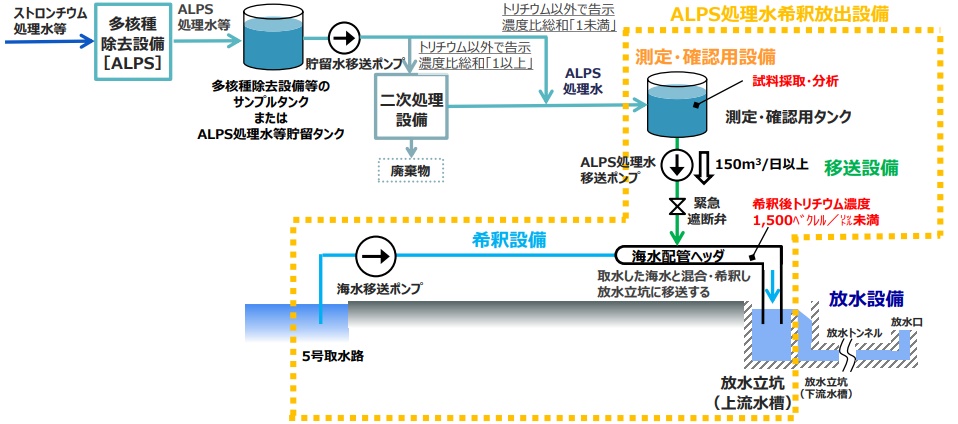

東京電力、福島第一のALPS処理水関連設備で規制委に認可申請

東京電力は12月21日、原子力規制委員会に、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の希釈放出設備設置に係る認可申請を行った。申請に先立ち同社は20日、地元自治体との安全協定に基づき、福島県、大熊町、双葉町に「事前了解願」を提出している。〈東京電力発表資料は こちら〉原子炉等規制法により福島第一原子力発電所は、事故炉としての特性上、特定原子力施設に指定されており、安全確保のための設備の変更に関し、規制委員会の認可を受ける必要がある。ALPS処理水の希釈放出設備は測定・確認用設備と希釈設備で構成され、既存のタンクを転用する測定・確認用タンクでは、試料採取・分析を行い、トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準値を下回るまで浄化されていることを確認する。続く希釈設備では、トリチウム濃度が1,500ベクレル/ℓ(WHO飲料水基準の7分の1程度)未満となるよう100倍以上の海水で十分に希釈。トリチウム放出量は年間22兆ベクレル(事故前の放出管理値)の範囲内で管理する。今回の認可申請に際し、東京電力福島第一廃炉推進カンパニーALPS処理水責任者の松本純一氏は21日、記者会見を行い、「政府の基本方針を踏まえた取組を徹底するとともに、引き続き関係者の皆様の意見を丁寧にうかがい、さらなる安全確保を図っていく」と述べた。同社では2023年4月中旬頃の設備設置完了を目指している。これを受け、規制委員会は22日の定例会合で審査の進め方を確認。今後、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準、(2)政府が4月に取りまとめたALPS処理水の処分に関する基本方針――の観点から審査を行い、審査結果についてはパブリックコメントに付する。定例会終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、今後の審査期間に関し、「年度内に審査書案を示せるのでは」との見通しを示す一方、施設の技術的複雑さは少ないものの、国民の関心が極めて高い案件であることから、「パブリックコメントの段階で様々な意見が出てくる可能性がある」などと、予断を持たずに対応する考えを述べた。

- 22 Dec 2021

- NEWS

-

IRIDが福島第一の燃料デブリ取り出しでシンポ、学生による研究発表も

IRID山内理事長(右)より学生発表最優秀賞の賞状を授与された東大大学院の横山さん(インターネット中継)国際廃炉研究開発機構(IRID)は12月8日、福島第一原子力発電所廃炉に係る技術開発の成果を報告する「IRIDシンポジウム2021」をいわき市内で開催した(オンライン併用)。IRIDは、福島第一原子力発電所の使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出し、放射性廃棄物処理・処分に係る研究開発を実施する18法人からなる組織で、「燃料デブリ取り出しに挑む」のテーマで4回目となった今回のシンポジウムでは、学生による研究発表も実施。計7件の研究発表は、審査の結果、原子炉格納容器内の燃料デブリ分布推定に寄与する数値解析手法の開発に関する研究(東京大学大学院工学系研究科・横山諒さん)に最優秀賞が授与された。 2号機燃料デブリ試験的取り出し装置のイメージ(左)と神戸での試験の模様(IRID発表資料より引用)燃料デブリの取り出しは、2号機から着手することとなっているが、その試験的取り出しに用いるロボットアームの開発状況について三菱重工業の細江文弘氏が発表。IRIDと英国VNS社が開発を進めているロボットアームは、2021年7月に英国より日本に到着後、現在、三菱重工業神戸工場にて性能確認試験や操作訓練が実施されている。今後は、日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターでの総合的なモックアップ試験・訓練を経て2022年に現地に導入される予定。早大学生の研究で構想する地下式中間保管施設(左)のイメージと超重泥水(早大発表資料より引用)学生の研究発表に移り、放射線遮蔽に有効な土質系材料「超重泥水」の研究(早稲田大学より2件)では、前回2019年開催のシンポジウムでもポスター発表・展示に注目が集まったが、今回は、燃料デブリ取り出し後の保管・管理に向けた地下式中間保管施設の構造材料への適用可能性など、より実用化を見据えた考察がなされ、質疑応答の中で、地盤工学応用の良好事例としての期待やさらなるデータ拡充を求める声があがった。「廃炉創造ロボコン」の出場経験を発表する旭川高専の山口さん(インターネット中継)この他、遠隔操作技術の関連では、ロボット間の相互連携につながる通信・監視のネットワーク化(芝浦工業大学)、学生参加のロボット競技会「廃炉創造ロボコン」の出場経験(旭川高専)に関する発表があった。また、廃炉完了までの耐震安全性に着目した「電磁パルス音響探傷法」(EPAT)による鉄筋コンクリートの非破壊検査に関する研究(東北大学)は、「他産業への良いアプローチとなる」などと、原子力の分野横断的な取組への切り口が評価され、優秀賞を受賞。学生による発表、表彰の終了後、講評に立ったIRID専務理事の平家明久氏は、「それぞれにユニークな発想があった」などと、各研究の着眼点や検証のプロセスをたたえるとともに、プレゼンテーション能力の高さにも評価を示した。

- 21 Dec 2021

- NEWS

-

経産省他が震災発生10年でシンポ、福島産食品の魅力発信に向け議論

東日本大震災発生から10年余りが経過した今、改めて復興の現状と課題を知り「私たちにできることは何か」について考えるシンポジウム(経済産業省・復興庁主催)が12月4日、都内のホールで開催された(オンライン併用)。今回のシンポジウムでは、被災地復興の現状と課題、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組について、それぞれ復興庁、経産省が説明。都内の飲食業、食品流通業の関係者らも会場に招かれ、パネルディスカッションでは、風評の払拭を復興を加速化するための一つの課題ととらえ、福島県産食品の魅力発信を中心に意見が交わされた。開会に際し、石井正弘経産副大臣、新妻秀規復興副大臣が挨拶。それぞれ、「被災地に対する誤解・偏見を取り除き、全国の方々に復興の現状、地域の魅力を知ってもらう」、「地元産品のPRを進め被災地が本来有している魅力を積極的に国内外に伝えていく」などと、風評払拭に向けた取組の重要性を強調した。パネルディスカッションには、経産省復興推進グループ長の須藤治氏、福島の食の魅力発信に関し、販路拡大に取り組む(一社)東の食の会専務理事の高橋大就氏(ファシリテーター)、飲食店・テイクアウトサービスを手掛ける(株)無洲社長の浅野正義氏、旅館と生産者を結ぶ地産地消のネットワークを立ち上げたNPO法人素材広場理事長の横田純子氏の他、モデル・女優のトリンドル玲奈さんが登壇。須藤氏は福島県産食品に係る徹底した安全管理を「検査に引っ掛かるものは市場に出ていない」と強調する一方、流通に関するアンケート調査から「卸売の人は小売の人が買ってくれないのでは、小売の人も消費者が買ってくれないのでは」といった忖度が風評の固定化を生んでいることを懸念。安全性や生産者らの取組について、「事実を正しく知ってもらう」重要性を述べた。ディスカッションに続き福島産品の試食(スクリーン上、左上から時計回りに、みしらず柿、福島牛のローストビーフ、メヒカリのから揚げ、「福、笑い」)また、須藤氏が「今の時期、メヒカリのから揚げ、ヒラメの刺身などが美味しく、これに合った日本酒も福島にはたくさんある」と切り出すと、横田氏も「農家が土地に合うものを作っているのが福島だと感じる。内陸部の魚も実は素晴らしく美味しい。酒に合うものは何でもある」と共感。浪江町に在住の高橋氏は、地元の日本酒「磐城寿」と魚の相性を絶賛し、東北発の新たな食体験の概念「テロワージュ」(その土地の風土と酒・食品を調和、テロワールとマリアージュの造語)をアピール。県産日本酒のPRイベントにも取り組む浅野氏は、例年行われる全国新酒鑑評会での金賞受賞銘柄数が都道府県別で福島県は2020年度まで8連覇を達成したことを紹介し、「地域の水と米によって味はすべて違いがあるが、全体的に非常に品質が優れている」と、高く評価した。メヒカリのから揚げを試食するトリンドルさん、福島産食品に「作っている方々のパワーを感じる。太らない程度に美味しいものをたくさん食べたい」とパネルディスカッションは、JA全農福島の鈴木崇氏、福島県水産事務所の寺本航氏も加わり、福島県産食品の試食に移った。今回紹介されたのは、福島県ブランド米「福、笑い」、メヒカリのから揚げ、福島牛のローストビーフ、みしらず柿。福島牛のローストビーフは、無州が都内に有する飲食店「PIASIS」が調理。「福島牛は脂のクセがない」と浅野氏は話し、トリンドルさんも「軟らかいですね~、あっさりしていてパクパク食べられる」と絶賛。さらに、14年の歳月を費やし開発され今秋本格デビューした「福、笑い」を口に運び、甘さ、香ばしさが自身のお気に入りという米「森のくまさん」(熊本)と「つや姫」(山形)の「いいとこどり」と、顔をほころばせた。今回のシンポジウムでは、福島の食に関し、「食べてもらう」、「美味しく食べていることを生産者に伝える」、「生産者の思いを知ってもらう」、「生産地の魅力も合わせて発信する」といった向きが示されたが、東京で福島の食と酒が味わえる店は、県発行のパンフレット「まじうまふくしま! 東京の店」で知ることができる。

- 14 Dec 2021

- NEWS

-

環境省、未来志向の取組「FUKUSHIMA NEXT」で表彰式

環境省が震災復興を始めとした福島県内での未来志向の取組をたたえる「FUKUSHIMA NEXT」の表彰式が12月3日、大熊町のホールで行われた。同表彰制度は、優秀な取組の啓発・支援を通じて、原子力災害に係る風評払拭と環境再生に対する理解醸成につなげることを目的として創設。〈環境省発表資料は こちら〉今回、環境大臣賞を、高校生対象のワークショップ開催や土壌再生事業の現地見学を通じた理解活動でNPO法人ドリームサポート福島理事の菅野真氏と福島県立安積高校教諭の原尚志氏(連名)が、地域資源を活用した再生可能エネルギー導入促進でエイブル再生可能エネルギー部長の渡邊亜希子氏が、ツツジを活用したまちづくりで東京農業大学地域環境科学部学生の渡邊優翔氏が受賞した。表彰式は福島の復興・まちづくりと脱炭素社会の実現について考えるシンポジウムの場で開催。今回のエイブルによる功績は、大熊町が掲げる「2040年ゼロカーボン達成」に係るもので、同社は、2021年7月に町と連携協定を締結し、地元金融機関からの出資も受け、9月に地域新電力「大熊るるるん電力」を設立した。また、福島県知事賞を「コンソーシアム Team Cross FA」プロデュース統括の天野眞也氏ら3名が受賞。同氏は、南相馬市のロボット関連企業を支援するコンソーシアムを組織し、地域の産業創生に寄与した。この他、特別賞が4名に、奨励賞が6名に贈られた。いずれも地域に根差した取組が評価されており、特別賞を受賞した(一社)とみおかプラス事務局長の佐々木浩氏は富岡町の交流人口拡大に向けたまちづくりに、同じくアンフィニ復興推進部長の川崎俊弘氏は楢葉町の工場整備などに取り組んだ。また、奨励賞を受賞した広野町振興公社代表取締役の中津弘文氏は2018年に始まったバナナのハウス栽培で、同じく福島県環境創造センター教育アドバイザーの佐々木清氏は三春町に立地する交流施設「コミュタン福島」を拠点とした活動で、それぞれ地域の産業振興、環境保全教育に寄与した。賞状授与の後、「FUKUSHIMA NEXT」審査員長を務めたジャーナリストの崎田裕子氏は、講評に立ち、「それぞれのストーリーを持っている」と、受賞者らの取組を称賛。その上で、「顔の見える素晴らしい取組が見えてきた」と繰り返し強調し、復興の加速化につながることを期待した。

- 08 Dec 2021

- NEWS