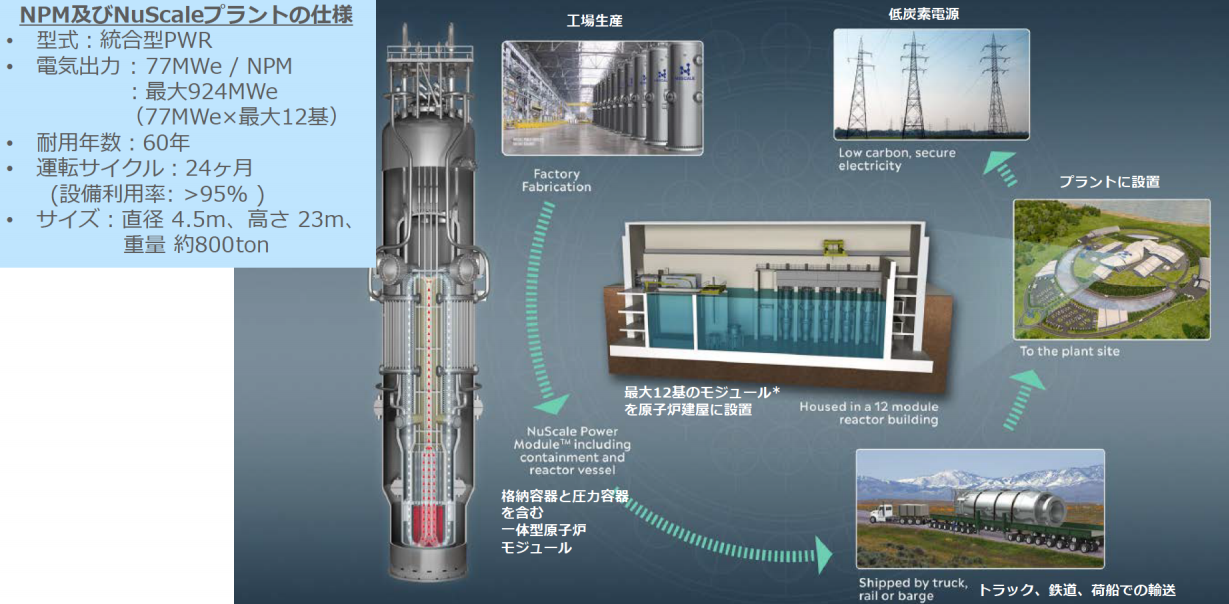

IHIは5月27日、米国ニュースケール社が開発を行っている小型モジュール炉(SMR)の事業に、日揮ホールディングスとともに参画することを決定したと発表した。〈IHI発表資料は こちら〉ニュースケール社が開発を進めているPWRタイプのSMRは、複数の原子炉モジュールをプール内に設置する構造で、出力7.7万kWのモジュール を最大12基設置可能(最大92万kW)。実証炉としてアイダホ州の国立研究所内に2029年の運転開始を目指しており、2020年8月には米国原子力規制委員会(NRC)より設計承認を取得した。ニュースケール社による出力調整のイメージ、風力発電の出力変動に対応する(日揮発表資料より引用)2021年4月には同社のSMR事業に対し日揮ホールディングスが出資を表明し、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも、国際連携を通じたイノベーション協力の一例として注目された。SMRはシステムのシンプル化による信頼性向上、モジュール生産による工期短縮のメリットを持ち、カナダや英国でも開発が進められている。ニュースケール社プラントについては、モジュールの着脱切替などにより再生可能エネルギーの出力変動調整を的確に行うことも可能。原子力機器メーカーとして多くの実績を持つIHIは、「SMRが脱CO2社会実現の有力なソリューションの一つになり得る」と期待し、今回のニュースケール社による事業への出資を決定したとしている。

27 May 2021

5231

経済産業相と原子力事業者の社長らが核燃料サイクルに係る課題について話し合う「使用済燃料対策推進協議会」が5月25日に行われた。梶山弘志経産相他、資源エネルギー庁幹部が庁舎内の会議室に参集し、原子力発電所を有する11電力の社長と日本原燃社長がオンラインにて出席。〈配布資料は こちら〉核燃料サイクル確立に向けた取組の進展状況(2021年3月現在、資源エネルギー庁発表資料より引用)協議会開始に際し、梶山経産相は、「現在エネルギー基本計画の改定に向けた議論を進めているが、原子力を持続的に活用していくためには使用済燃料対策を始め、バックエンドシステムの確立が不可欠」と強調。2020年7月開催の前回協議会以降、六ヶ所再処理工場や使用済燃料乾式貯蔵施設に係る事業変更許可など、核燃料サイクル計画に具体的進展がみられていることを踏まえ、「官民の取組を一層強化していく必要がある」と述べた。これに対し、九州電力社長で電気事業連合会会長を務める池辺和弘氏は、核燃料サイクルの早期確立に向けた事業者による取組状況を説明。使用済燃料を再処理し回収されるプルトニウムをMOX燃料として有効利用する国の基本的方針のもと、「事業者間の連携をより一層強化し、整合的・総合的に進めていく必要がある」とした。現在、国内には貯蔵容量の約8割に相当する約1.9万トンの使用済燃料が存在し貯蔵能力の拡大に向けた取組が進められているが、池辺氏は、電事連として使用済燃料対策推進計画の改定を発表。事業者全体で「2020年代半ば頃に使用済燃料貯蔵容量の4,000トン程度の拡大、2030年頃にさらに2,000トン程度、合わせて6,000トン程度の拡大を目指す」とした。続いて、日本原燃社長の増田尚宏氏が六ヶ所再処理工場とMOX燃料加工工場のしゅん工・操業に向けた取組状況を説明。それぞれ2022年度上期、2024年度上期のしゅん工が予定されており、増田氏は、核燃料サイクル計画の中核となる施設をリードする立場から、「日本のエネルギーの一翼を担えるような将来性のある事業運営を目指す」とした上で、「計画通りのしゅん工を安全かつ確実に成し遂げる」と述べた。事業者による説明を受け、梶山経産相は、「核燃料サイクルの早期確立に向けた決意表明と受け止める。この方向に沿って積極的かつ主体的に取り組んでもらいたい」と期待。その上で、事業者が連携し、(1)再処理・MOX燃料加工工場のしゅん工・安定操業実現、(2)使用済燃料対策の最大限の取組、(3)プルサーマル計画の実現/MOX使用済燃料の再処理技術確立、(4)最終処分に関わる文献調査の地点拡大/廃炉廃棄物の処分・再利用、(5)地域振興の強化――に取り組むよう要望した。

26 May 2021

2909

総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会(委員長=山内弘隆・武蔵野大学経営学部特任教授)は5月25日、今夏・今冬の電力需給対策について議論した。14日に梶山弘志経済産業相は、今夏および今冬の電力需給に関し、それぞれ「ここ数年で最も厳しい」、「東京エリアにおいて安定供給に必要な供給力が確保できない」との見通しから、5月中を目処に対策を取りまとめるよう指示を出している。今夏を前に休廃止・計画外停止した主な火力発電プラント(エネ庁発表資料より引用)25日の会合で資源エネルギー庁が説明した今夏の電力需給見通しによると、8月は最大需要発生時の予備率が東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国の各エリアで3.8%(エリア間の電力融通も考慮、前年は沖縄を除き6.4~9.7%)と見込まれ、2017年度以降で最も厳しいものとなる見通し。沖縄を除く全国合計で、8月の最大需要電力16,609万kWに対し、供給力は17,847万kWと、火力発電の供給力減少(約680万kW)が大きく影響し、前年の18,206万kWを下回る見込み。昨夏に稼働した火力発電所でも、1970年代に運転開始した高経年プラントを中心に計画外停止や休廃止がなされたことで、大手電力会社だけでも約830万kW分が今夏の供給力には見込めない状況となっている。また、今冬については、現時点で、東京エリアにおいて安定供給に必要な予備率3%を確保できる見通しがたっていない状況。こうした厳しい見通しに対し、資源エネルギー庁は、昨冬の需給ひっ迫経験も踏まえ、需給対策として、今夏については、(1)発電事業者への要請(保安管理の徹底、燃料の十分な確保など)、(2)小売電気事業者への要請、(3)ひっ迫時の対応体制整備(事業者間の連携ルールの整備、「でんき予報」の表示改善など)、(4)需要家への呼びかけ(省エネの協力要請など)――を図るとし、今冬に向けても追加的な供給力確保策を6月中を目処に決定する方向性を示した。これを受け、東京・中部エリアに火力発電所を有するJERA(2019年に東京電力と中部電力の火力発電事業を統合)は、事業者によるLNG調達対応の限界から「国全体で安定供給に係るリスクをカバーする仕組みが必要」と切望。また、高経年プラントを巡る厳しい現状については、運転開始から50年を経過した鹿島火力発電所(石油)を例示し、「設備全体の劣化が広範囲で進行し、維持コストも年々膨らんでいる」などと説明した。8月の最大需要発生時の供給力見通しを電源別に前年と比較すると、水力と太陽光が200~300万kWの伸びを見せている。原子力発電については、今夏の供給力は674万kWと、前年の534万kWを上回る見通し。昨夏は、九州電力川内1、2号機(PWR、各89万kW)がテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備を伴う定期検査により停止していたが、今夏はそろって供給力となりそうだ。また、関西電力美浜3号機(PWR、各82.6万kW)が国内初の40年超運転として7月下旬にも本格運転に復帰する予定となっている。

25 May 2021

2471

環境省は5月23日、福島第一原子力発電所事故後の除染に伴い発生した土壌の減容・再生利用に関し理解醸成を図る対話フォーラム「福島、その先の環境へ。」を都内で開催した。今回、一般参加者は、感染症対策のためオンライン参加となったが、小泉進次郎環境相出席のもと、1,000人以上が参集し意見・質問も多く寄せられた。司会はフリーアナウンサーの政井マヤ氏。中間貯蔵施設を上空から福島県内で発生した除去土壌については、中間貯蔵施設で安全に集中的に管理・保管され、貯蔵開始後30年以内に県外での最終処分を完了するよう、減容・再生利用の取組が進められている。同施設の全体面積は約1,600haで渋谷区の面積に相当。立地する大熊町の吉田淳町長、双葉町の伊澤史朗町長は、今回のフォーラム開催に際して寄せたビデオメッセージの中で、それぞれ「地権者の数だけ様々な苦悩や想いがある」、「町民の怒り、悲しみ、苦しみに満ちた表情は今でも忘れることはできない」などと、施設の受入れに際し苦渋の判断をした経緯を振り返っている。除去土壌再生利用に係る安全性確保について説明する高村氏除去土壌の再生利用については、飯舘村長泥地区における再生資材を用いた農地造成、そこにおける食用作物栽培などの実証事業が行われているほか、2020年には大熊町に技術開発を行う「技術実証フィールド」も整備された。一方で、同年に環境省が実施した調査によると、この県外最終処分のことを「聞いたことがない」または「聞いたことはあるが内容は知らない」という人が、福島県外で約8割、県内でも約5割に上っている。除去土壌の再生利用に向け、技術開発戦略検討会の委員を務めている長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏はフォーラムで、「安全性の確保が大前提」とした上で、放射能濃度基準値(原則8,000ベクレル/kg以下)を遵守し覆土などによる遮蔽を行うという基本的な考え方を説明した。小泉環境相、大熊町のイチゴと双葉町のタオルを前に福島復興・日本再生への意欲を示す小泉環境相は、幼少期の箕輪スキー場(猪苗代町)への家族旅行に始まり東日本大震災以降は政治家として復興に関わってきた福島への想いを振り返り、除去土壌の県外最終処分に関し「30年の約束を福島県の皆様と結んでいる」重みを改めて述べた上で、「再生利用の案件を創り出していく」必要性を強調。また、「福島第一原子力発電所から電気を送ってもらい、首都圏の生活が成り立っていたことをもう一度思い返し、『風評加害者』にならないよう一人一人が想いを持ってもらいたい」とも語った。除去土壌の最終処分に向けた国民理解に関し、東京大学大学院情報学環准教授の開沼博氏は、社会学の視点から、いわゆる「迷惑施設」の立地で議論される「NIMBY」(Not In My Back Yard、必要なのはわかるが自分の家の裏庭には作らないで欲しい)の問題があることなどを述べ、「事実の共有が第一歩」と強調。カンニング竹山さん、「福島の魅力」体験をPR今回のフォーラムには、タレントのカンニング竹山さん、なすびさんも登壇。環境省は対話フォーラムを今後全国各地で開催するとしているが、SNSや地元との交流を通じ福島の復興を支援しているカンニング竹山さんは、討論番組での経験から「感情のぶつかり合いで議論にならないことも多い。相手のこともじっくり聞くようにすべき」と主張。環境省の「福島・環境未来アンバサダー」として福島の環境再生に関する情報発信で活躍するなすびさんは、「これからも福島県民の目線で語っていきたい」と意欲を示した。また、学生参加として新潟大学理学部に在学する遠藤瞭さんらが招かれ発言。大熊町出身の遠藤さんは、廃炉に関する合意形成を身近な問題ととらえ、除去土壌についても市民とともに考える重要性を述べたほか、「将来は福島第一原子力発電所の廃炉に携わりたい」と語った。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

24 May 2021

2754

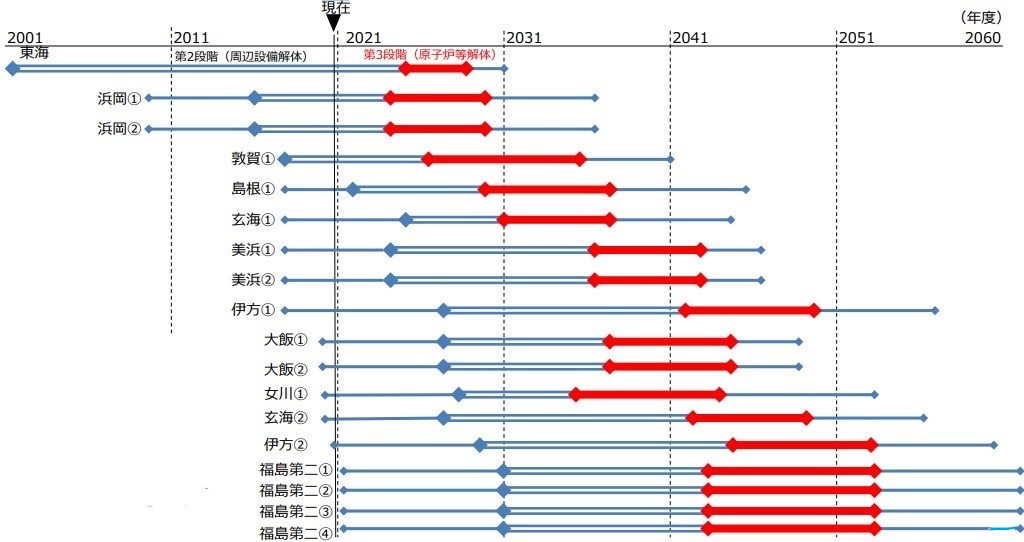

エネルギー総合工学研究所はこのほど、原子力発電所の廃炉に伴い発生する大型構造物の処理に関する提言(技術レポート)をまとめた。現在、国内では18基の原子力発電プラントで廃止措置が進められている(福島第一を除く)が、5月18日の原子力委員会定例会で同研究所の「原子力発電所廃止措置調査検討委員会」委員長を務める東京大学大学院工学系研究科教授の岡本孝司氏が説明した報告資料によると、廃止措置プロセスのうち、原子炉などの主要設備の解体が2020年代半ば以降に本格化するという。解体作業を円滑に進めるため、蒸気発生器(PWR)などの大型構造物の処理が今後の課題となる。プラントの高経年劣化対策の改良工事で取り外された蒸気発生器は、現状では放射性廃棄物として専用保管庫で保管中。一方、欧米では、大型構造物の処理・処分に関し、主に(1)原子炉建屋内で細断し容器に収納、(2)一体撤去し施設外の廃棄物処理施設へ輸送し処理、(3)一体撤去し処分施設へ輸送し一体で処分――する方法がとられており、米国、スウェーデンでは、海外からの大型構造物受入れやこれに由来する金属のリサイクルも行われている。日本では放射性廃棄物の輸出は原則として禁止されているが、岡本氏は、大型構造物の海外処理について、「安全上の課題もなく、廃止措置の着実な進展というメリットにつながる」と、選択肢の一つとなることを強調。国内では、放射性物質として扱う必要のない廃棄物の再利用に向けたクリアランス制度が施行されている。同氏は、310トンの蒸気発生器1基から、80%の重量に相当する約245トンの金属部材が再利用できるというOECD/NEAによる評価を示し、有用資源をリサイクルし廃棄物を低減する「循環型社会」形成への貢献からも、原子力発電所の廃炉において大型構造物が適切に処理される必要性を説いた。提言では、大型構造物の処理について、中長期的には、国内で共同利用可能な集中処理施設の導入を、当面は、海外での委託処理に向け(1)放射性廃棄物の輸出を可能とする制度整備、(2)放射性廃棄物の定義の見直し、(3)ガイドラインの策定――を取り組むべき課題としてあげている。

21 May 2021

4067

文部科学省の原子力科学技術委員会が5月19日、新たなメンバー(第11期)で初会合を行った。同委は、文科相の諮問機関として設置されている科学技術・学術審議会のもと、原子力政策の立案・評価に係る調査検討を行うもの。昨秋の菅首相による「2050年カーボンニュートラル」実現の表明を受け、脱炭素電源の一つとして位置付けられる原子力エネルギーのイノベーション創出に向けて、研究基盤・人材育成の強化を中心に検討を進めていく。今期委員は、主査の出光一哉氏(九州大学大学院工学研究院教授、前期主査代理)以下、五十嵐道子氏(フリージャーナリスト)、遠藤典子氏(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授)、小栗慶之氏(東京工業大学科学技術創成研究院教授)、北田孝典氏(大阪大学大学院工学研究科教授)、早田敦氏(電気事業連合会専務理事)、新井史朗氏(日本原子力産業協会理事長)、髙本学氏(日本電機工業会専務理事)、竹内純子氏(国際環境経済研究所理事)、中島健氏(京都大学原子力科学研究所教授)、八木絵香氏(大阪大学COデザインセンター教授)。今期の検討開始に当たり、文科省研究開発局が、同委員会下に置かれた原子力研究開発・基盤・人材、原子力バックエンド、核不拡散・核セキュリティの各作業部会に係る政策の進展状況を説明。研究基盤の関連では、2017年度以降、「もんじゅ」サイトを活用した新たな試験研究炉の設置に向けた調査や国内外有識者によるシンポジウムを実施し、2022年度中の詳細設計開始、2030年代の運転開始を目指して、3月には日本原子力研究開発機構、京都大学、福井大学を中核とし地元機関や産業界が参画するコンソーシアム委員会が行われたところだ。委員からは、原子力機構が取り組む研究開発に関し、高温ガス炉を始めとする新型炉開発への期待の他、ニーズの絞り込みやリソースの適正な配分を求める意見、また、人材育成に関する検討体制の見直しや、「イノベーション創出は原子力関係者だけのネットワークではなし得ない」といった他分野連携の議論の必要性を示唆する声もあった。

20 May 2021

3250

日本原子力学会は5月14日、福島第一原子力発電所事故の反省・教訓に基づき2014年に示した提言を踏まえ、関係機関における取組の実施状況に関する調査報告書を発表した。事故から5年目となる2016年の第1回調査に続く、「10年目のフォローアップ」として行われたもので、今後原子力学会として取り組むべき課題についても述べている。〈報告書ダウンロードは こちら〉同学会は、2012年に福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会(学会事故調)を立ち上げ、「事故と災害の科学的・専門的分析による背景と根本原因の解明」を目指して、専門家集団の立場からサイト内外で行われた事故対応について調査し、様々な観点から事故の分析評価と課題の抽出を行い、2016年に最終報告書を取りまとめ、刊行。津波・過酷事故対策が不十分であったことなど、「直接要因」とともに、(1)専門家自らの役割に関する認識の不足、(2)事業者の安全意識と安全に関する取組の不足、(3)規制当局の安全に対する意識の不足、(4)国際的に謙虚に学ぼうとする取組の不足、(5)安全を確保するための俯瞰的な視点を有する人材および組織運営基盤の欠如――からなる「背後要因」をあげ、これら要因の改善に向け50項目の提言を示した。提言では、「背後要因のうち組織的なものに関する事項」として、第一に、専門家集団としての学会・学術界が自由な議論、学際的取組の強化に努める必要性などが指摘されていた。今回の「10年目のフォローアップ」では、原子力学会が2016年より行っている福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の活動「ANFURD」による情報発信や若手の意見交換を「成果が上がっている」とするなど、学際的取組の進展を評価。その上で、「社会との対話を進め、情報の共有や理解を得て新たな取組に反映させる」、「広い分野での専門家を集めて自由に議論できる仕組み、場を設ける」ことを課題として指摘し、他分野の知見を引き出し具体的な成果があがるよう、学術界におけるリーダーシップの発揮を期待。3月11日に福島第一原子力発電所事故発生から10年を機に同学会が開催したシンポジウムでは、研究者だけでなく、実務者・利害関係者・当事者も問題の発見、知識の創出、成果の普及に関与する「超学際的活動」の必要性が議論された。原子力人材の育成に関しては、「原子力安全を最優先する価値観の醸成」、「資格制度の充実」、「大学における原子力教育・研究の充実」、「小中高校における原子力・放射線教育の充実」が提言されていたが、この10年間を振り返り、原子力プラントの長期停止による実務経験の機会減少、技術士受験者数の減少、原子力分野の大学教員・研究者の減少、若年層の放射線知識レベルが低い状況などを課題提起。原子力学会としては今後、「各層の教育に積極的に関与し実践すべき」としている。

19 May 2021

2874

日本原子力研究開発機構は5月14日、福島第一原子力発電所廃炉現場の汚染箇所や空間線量率を可視化した3次元マップを描画するシステムを開発したと発表。1/2号機排気筒下部付近に同システムを適用し有効性を確認した。〈原子力機構発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所の1/2号機排気筒(元の高さ120m)は高線量とともに破断箇所があったため、今後の廃炉作業におけるリスク低減に向け、地元企業の協力も得て高さを半分にする解体工事が遠隔操作で行われ、2020年4月に作業を完了している。原子力機構では昨秋、現地で同システムの実証試験を行い、高線量のエリアに進入することなく5分未満の歩行測定で汚染分布を表示した3次元マップの描画に成功。ロボットに搭載することで、作業者の入域が困難な原子炉建屋などの高線量率エリア内部の3次元汚染分布マップを容易に取得することが可能となり、作業員の被ばく線量低減や除染計画の立案に役立つことが期待できるとしている。iRISを構成するキーデバイスと役割(原子力機構・佐藤氏発表のパワーポイントより引用)同機構の廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、これまでも重厚な遮蔽構造を不要とした放射性物質可視化カメラ「コンプトンカメラ」の改良を重ね、帰還困難区域環境中のホットスポット(局所的な汚染)を特定できるドローンシステムの開発など、遠隔放射線イメージングシステムに関する成果をあげてきた。「コンプトンカメラ」では汚染源からの距離を知ることはできないため、測域センサ「3D-LiDAR」で3次元的な地形モデルを取得する。今回開発されたシステムは、「コンプトンカメラ」と「3D-LiDAR」に、歩行ルート上の線量率データを取得するサーベイメーターを組み合わせた統合型放射線イメージングシステム「iRIS」(integrated Radiation Imaging System)として完成されたもの。「コンプトンカメラ」と「3D-LiDAR」を合わせても重さ約5.5kgと持ち運びも可能だ。iRISによる3次元マップは現場をあらゆる角度から見ることができる(原子力機構・佐藤氏発表の動画より引用新システムの開発に当たったCLADSの佐藤優樹氏は、14日に記者会見を行い、1/2号機排気筒下部の汚染分布を仮想空間に再現し360度方向から俯瞰的に観察するデモンストレーションを披露。同氏は、およそ100mまでの測定距離に対応できる「コンプトンカメラ」の性能に自信を示しながらも、今後の実用化に向けて「遮蔽物に伴うデータ補正が課題」などとしている。

17 May 2021

2159

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は5月13日、前回4月28日の会合に引き続き「2050年カーボンニュートラル」実現を見据えた今後のエネルギー政策について議論。委員の秋元圭吾氏(地球環境産業技術研究機構〈RITE〉システム研究グループリーダー)より、技術課題克服の道筋を複数想定し電源構成やコストなどを評価するシナリオ分析の結果説明を受け意見が交わされた。〈配布資料は こちら〉同分科会は12月に、2050年の発電電力量で、再生可能エネルギーを約5~6割、原子力と化石燃料+CCUS(CO2回収・有効利用・貯留)を合わせて約3~4割、水素・アンモニアを約1割とする「参考値」を提示。これを基軸としRITEに複数シナリオの分析を依頼した。RITEによるシナリオ分析結果(RITE発表資料より引用)RITEが想定したシナリオは、「参考値」ケースの他、(1)再生可能エネルギー100%、(2)再生可能エネルギーの価格が飛躍的に低減する、(3)原子力の活用が進む、(4)水素・アンモニアの価格が飛躍的に低減する、(5)CCUSのCO2貯留量が飛躍的に増大する、(6)需要が変容する(自動車利用など)―各ケースに基づくもの。今回会合で秋元氏は、シナリオ分析の元となる世界エネルギー・温暖化対策評価モデル「DNE21+」を紹介。日本における原子力や再生可能エネルギーの導入に係る社会・物理的制約などの特性上、「DNE21+」活用には限界があることから、他の分析ツールも併用したとしている。分析結果によると、電力コストは「参考値」ケース(原子力10%、化石燃料+CCUS23%)で24.9円/kWhと、2020年の試算値13円/kWh程度のほぼ2倍に上り、「再生可能エネルギー100%」ケースでは53.4円/kWhとさらに増加。リプレース・新増設が行われることを前提に原子力比率2割の電源構成を想定した「原子力活用」ケースでは、24.1円/kWhとなった。これに対し委員からは、今後の議論に向けた基盤として評価が示される一方、わかりやすい情報発信や産業政策との整合性の観点からさらなる精査を求める声もあがった。水素・アンモニアの価格が低減するケース、CCUSのCO2貯留量が増大するケースで、電力コストは、それぞれ23.5円/kWh、22.7円/kWhと試算されたが、CO2を多く排出する鉄鋼産業として橋本英二氏(日本製鉄社長)は、水素利用実用化の不透明さを懸念するとともに、「安定供給とコスト抑制は絶対外せない。ゼロエミッションの生産プロセスを確立し日本の成長力につなげたい」と強調。これまでも技術イノベーション推進に関し多くの意見を述べてきた隅修三氏(東京海上日動火災保険相談役)は、CCUSにおけるCO2輸送・海外貯留に伴う地政学的リスクなどを指摘した上で、原子力発電を維持しバランスのとれたエネルギー構成を図っていくべきとした。また、同調査会原子力小委員会の委員も務める山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)は、「不確かさを政策でどうカバーするのか」などと、より現実的なエネルギー基本計画を検討していく必要性を強調。12日には国内初の40年超運転となる関西電力美浜3号機の運転方針が示されたところだが、同氏は、海外の長期運転のニュースとして、米国サリー1、2号機の80年運転の承認取得を紹介したほか、新増設・リプレースに関し、「技術開発のリードタイムを考えると新型炉の計画は今から取り組むことが必要」と訴えた。会見を行う梶山経産相、今夏・今冬の電力需給を始めエネ政策推進に緊張感を示した(インターネット中継)エネルギー政策の方向性に関し、梶山弘志経済産業相は14日の閣議後記者会見で、コスト、安定供給、安全性などを総合的に勘案し議論する必要性を改めて述べた上で、「日本は資源のない国で、他国のように『このエネルギーでいく』と決め打ちできる状況にない」として、多様な意見が寄せられることはいとわない考えを示した。

14 May 2021

3325

関西電力は5月12日、美浜3号機と高浜1、2号機の再稼働に係る運転方針を発表した。4月28日には福井県知事よりこれら3基再稼働への同意が表明されている。いずれも60年までの運転期間延長認可とともに新規制基準適合性に係る審査を経て2016年に原子炉設置変更許可に至り、安全・防災対策、地元理解の取組が進められていた。このうち、美浜3号機では、5月20日より燃料装荷が開始され、6月下旬に原子炉起動・発電再開となり、調整運転を経て、7月に国内初の40年超運転としておよそ10年ぶりに本格運転に復帰する見込み。その後、新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)が未整備のため、同施設設置期限の10月25日までに停止する。同機の特重施設については、4月に原子力規制委員会より設計・工事計画(初回)が認可されたところだ。また、高浜1号機では、5月14日より燃料装荷を開始した後、燃料装荷することで実施可能な自主的点検などを行い、各種機器の健全性を確認する。同2号機は現在、安全性向上対策工事が進展中。両機とも、特重施設の設置期限が6月9日に迫っており、運転再開時期は示されておらず、必要な工事が完了した後の再稼働となる。

13 May 2021

2864

原子力規制委員会は5月12日の定例会合で、3月に取りまとめた福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間報告が示す技術的事項に対し事業者より提出された見解について整理した。今後、関連の検討会で議論に付される。同委は、高い放射能汚染レベルが確認された1~3号機原子炉格納容器上部のシールドプラグ(直径約10m・厚さ約60cmの鉄筋コンクリートを3枚重ねた蓋)の汚染状況など、今回中間報告での指摘事項について、廃炉作業の進捗を見ながらさらに調査・分析を進めることとしており、今後の検討に資するべく事業者に意見を求め、10日までに東京電力を含め原子力発電所を有する計11社より報告があった。事業者に対し意見を求めた技術的事項は計9項目。例えば、ベント(格納容器内の放射性物質を含む気体を外部環境に放出し内部の圧力を降下させる措置)に関しては、1990年代以降に事業者が講じてきた自主的安全対策「アクシデントマネジメント」として整備された「耐圧強化ベントライン」の設計方針や系統構成の妥当性があげられており、これらに対する各社の見解を把握した上で、過去の安全対策の検証も通じ今後の規制基準への反映などを図っていく。各社による見解では中間報告に対し追加調査の必要性は特段みられなかったが、3号機水素爆発の関連で水素以外の可燃性ガスが寄与した可能性について、有機化合物の混在など、爆発のメカニズム解明や新知見の集約に向けて、今後規制委員会が実施する調査への協力姿勢が示された。水素挙動に関しては、1号機原子炉建屋への逆流と水素爆発との関係が未解明となっている。委員からは、BWRの水素漏えい対策について、各社から個別に聴取し議論を深めていく必要性が述べられた。

12 May 2021

3196

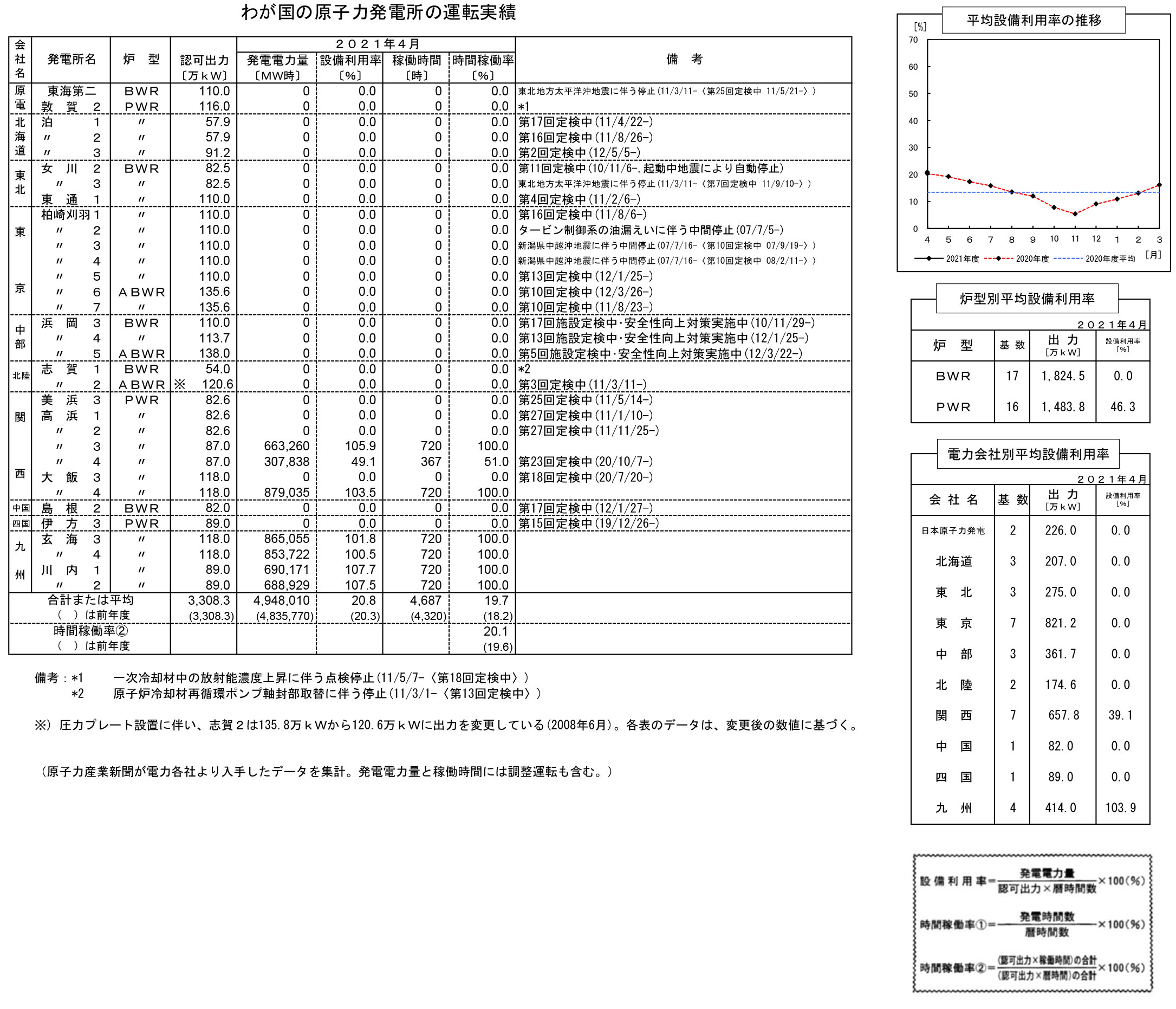

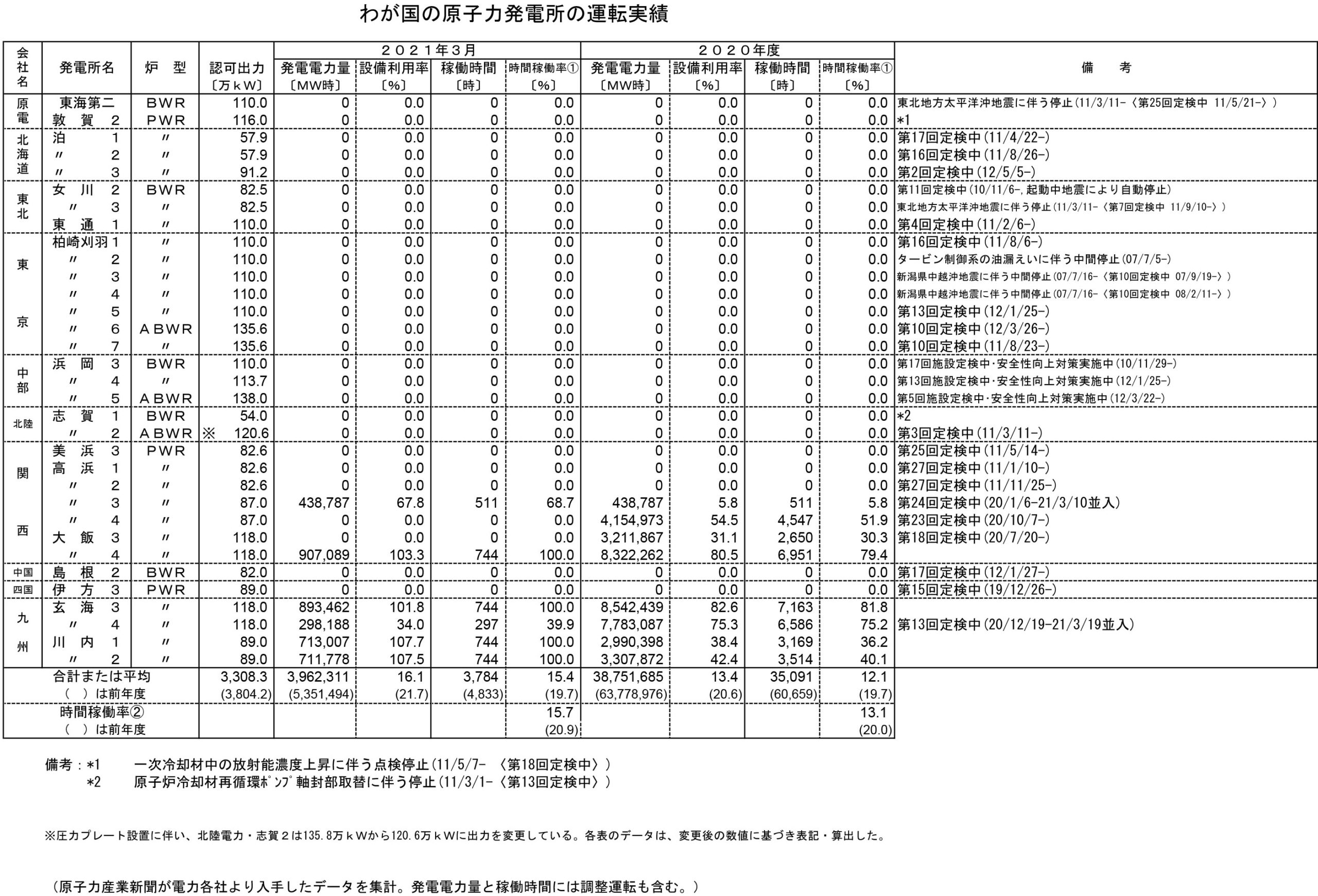

【国内】▽6日 日揮が米ニュースケール社のSMR開発への参画を表明▽12日 日本原燃六ヶ所再処理工場で世界原子力発電事業者協会(WANO)によるレビュー実施、実火災を模擬した消防訓練などが良好評価(~20日)▽13日 政府が福島第一原子力発電所の多核種除去設備(ALPS)処理水処分で「海洋放出を選択する」との基本方針を決定▽13日 原産年次大会が「コロナ禍の世界と日本-環境・エネルギーの課題と原子力」をテーマに開催(~14日)▽14日 梶山経産相がグロッシーIAEA事務局長とTV会談、ALPS処理水に係るレビューミッション派遣など要請▽14日 規制委が東京電力に対し柏崎刈羽の核物質防護に係る不適切事案で是正措置命令発出▽14日 NUMO、高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査で「対話の場」を北海道寿都町で初開催(15日には同神恵内村でも開催)▽14日 元核融合研所長の本島修氏が仏よりレジオン・ドヌール勲章「シュヴァリエ」受章、ITER機構長としての貢献で(22日には児玉原子力機構理事長が同国家功労勲章「オフィシエ」受章)▽16日 ALPS処理水処分で関係閣僚による実行会議始動、東京電力も対応方針を策定▽22日 菅首相が米主催の気候サミットで「2030年度の温室効果ガスを2013年度から46%削減」と表明▽28日 規制委、九州電力玄海の使用済燃料乾式貯蔵施設で原子炉設置変更許可▽28日 規制委、東京電力福島第二1~4号機の廃止措置計画を認可▽28日 東北電力が東通1号機の安全対策工事完了時期を2024年度に延期▽28日 杉本福井県知事が関西電力美浜3号機、高浜1、2号機の再稼働(40年超運転)に同意▽30日 量研機構が統合試験実施中の超伝導トカマク装置「JT-60SA」のトラブル発生で工程遅れを発表 【海外】▽1日 X-エナジー社、米ワシントン州での小型HTGRの建設で覚書▽6日 アラブ初の商業炉、UAEのバラカ1号機(140万kWの韓国製PWR「APR1400」)が営業運転開始▽6日 仏フラマトム社、米ドミニオン社の原子力発電所の長期運転を燃料交換や保守点検作業請け負いで支援▽9日 エストニア 、今後20年間のエネルギー需給評価のため原子力導入に向けWGを設置すると発表▽13日 米エネ省、3年以内にマイクロ原子炉(電気出力100kW)を運転する「MARVELプロジェクト」を開始▽14日 トルコのアックユ建設計画にロシアの民間銀行が持続可能な開発に向けた義務事項の順守を条件とする低利融資として5億ドル提供▽14日 カナダの3州の首相が「SMR技術でカナダが世界のリーダーに」とのFS結果を発表▽20日 チェコ、ドコバニⅡ期工事の入札でロシアを除外▽20日 IEAの「グローバル・エナジー・レビュー」、2021年に世界の原子力発電量は2%増と予測▽20日 米議会上院のエネ天然資源委員長、原子力への支援をバイデン大統領に要請▽22日 仏EDFがインド原子力発電公社にジャイタプール計画の契約条件提案書を提出▽26日 米国で建設中のボーグル3号機、完成前最終段階の温態機能試験を開始▽26日 露ロスアトム社と仏EDF、製造過程でCO2を排出しない「グリーン水素」の製造で協力 ▽27日 米国務省が「小型モジュール炉(SMR)技術の責任ある活用に向けた基本インフラ(FIRST)」国際支援プログラムを始動 ☆過去の運転実績

12 May 2021

2757

衆議院の原子力問題調査特別委員会は4月27日、福島第一原子力発電所事故に係る国会事故調の委員長を務めた黒川清氏(政策研究大学院大学名誉教授)らを参考人として招き、最近の原子力政策を巡る課題について質疑応答を行った。国会事故調は、憲政史上で初の国会に設置された独立調査機関として、現地視察、関係者へのヒアリング、市民対話などを通じ福島第一原子力発電所事故の原因究明に向けた調査活動を行い、2012年7月に報告書を取りまとめ両院議長に提出。報告書は、(1)規制当局に対する国会の監視、(2)政府の危機管理体制の見直し、(3)被災住民に対する政府の対応、(4)電気事業者の監視、(5)新しい規制組織の要件、(6)原子力法規制の見直し、(7)独立調査委員会の活用――の7項目からなる提言を掲げており、事故後の原子力行政の建て直しなどに供されている。黒川氏今回特別委員会の冒頭で発言に立った黒川氏は、この3月に福島第一原子力発電所事故発生から10年を迎え、海外のメディア・アカデミアも含め多くの取材・講演依頼に応じていることに触れ、「『しっかり学ぼう』という気持ちを感じる一方で、日本で行われていることがまだ十分に理解されていないのでは」と、さらにコミュニケーションを図っていく必要性を示唆した。津島氏自由民主党議員の津島淳氏は、地元青森県の原子力政策を巡る状況を振り返り、「地元の声が反映されないことが国に対する不信感につながる」として、政策立案・決定のプロセス透明化を政治の立場から主張。その上で、福島第一原子力発電所で発生する多核種除去設備(ALPS)で処理した水の処分に関わる信頼性について尋ねたのに対し、黒川氏は、「トリチウム」という言葉が報道で多用されるあまり、これが疑義に結び付くことを危惧したほか、「元のデータを隠さずにそのまま出すべき」などと述べ、透明性の確保とメディアの役割の重要性を強調。この他、黒川氏は、諸外国から見た日本の技術力に懸念を示し、原子力発電所運転員の海外プラント派遣を通じたスキルアップの必要性などにも言及した。石橋氏国会事故調による提言の実現に関しては、事故調事務局を務めた石橋哲氏(東京理科大学経営学研究科教授)が早期に具体化されることを要望。これまでも幾度と参考人として招かれてきた同氏は、憲法の精神に立ち戻って立法府の存在意義を述べた上で、事故後の周年行事の形骸化、原子力を巡る不祥事の頻発を指摘するとともに、「われわれは『忘れない』という情緒的な言葉を反復しながら、『忘れていく』ことを繰り返している」などと、事故の風化を危惧し、「提言を一歩一歩着実に実行し不断の改革の努力を尽くすべき」と訴えた。橘川氏参考人として、この他、橘川武郎氏(国際大学大学院国際経営学研究科教授)と鈴木達治郎氏(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)が発言。総合資源エネルギー調査会委員を務めている橘川氏は、最近のエネルギー政策に関する議論から、(1)新増設・リプレースの議論回避で生じる原子力政策のわかりにくさ、(2)核燃料サイクルの現実性、(3)柏崎刈羽原子力発電所再稼働の厳しさ――について意見を述べた。鈴木氏鈴木氏は、福島第一原子力発電所の廃止措置と福島復興プロセスの総合的連携を求め、自身が原子力委員会委員在任中の2012年に同委がまとめた見解「廃止措置に向けた中長期にわたる取組の推進について」や、昨夏日本原子力学会がまとめたエンドステート(廃炉の最終的な状態)までを見据えた提言を引用し、政府や事業者から独立した「廃止措置・復興評価委員会」の国会内設置を提案。浅野氏公明党議員の中野洋昌氏が昨今の核セキュリティを巡る事案から東京電力の経営体質について懸念を示すと、橘川氏は、東日本大震災発災から間もない2011年夏の阿賀野川水害時に柏崎刈羽原子力発電所が東北地域の復興を支えた(当時柏崎刈羽1、5~7号機が運転中、東北電力は水力発電所被害のため東京電力より電力融通)ことをあげ、「電力問題の本質は高い現場力と低い経営力のミスマッチに尽きる」とした。また、国民民主党議員の浅野哲氏が今後の原子力人材確保・技術伝承について尋ねたのに対し、鈴木氏は、ポイントとして、(1)ニーズを把握し優先順位を考える、(2)将来の革新技術創出に向け研究基盤を維持する、(3)国内だけでなく国際協力も有効活用する――ことをあげた。※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

07 May 2021

4634

政府は4月29日、春の叙勲受章者を発表。原子力・エネルギー関連では、瑞宝重光章を元国際エネルギー機関(IEA)事務局長の田中伸男氏らが受章した。瑞宝重光章受章の田中伸男氏(写真は2013年第46回原産年次大会にて)田中氏は、第一次石油危機の渦中にあった1973年に通商産業省(現経済産業省)に入省。経産省の要職とともに、在米日本大使館やOECDの勤務経験も有するなど、ほぼ一貫してエネルギー国際協力の分野を歩んできた。2007年に欧州以外では初となるIEA事務局長に就任。同職退任後も、日本エネルギー経済研究所特別顧問、笹川平和財団会長を務め、シンポジウムへの登壇や提言発表を通じ、日本のエネルギー事情に関して、中東情勢の緊迫や化石燃料依存などの現状から警鐘を鳴らし、原子力技術開発の重要性を訴えている。2017年からは、安倍元首相の提唱により毎年開催されている技術イノベーションと気候変動対策について議論する国際会合「ICEF」の運営委員長を務めており、エネルギー・環境技術の分野で現在も活躍中だ。この他、瑞宝重光章には、東京工業大学名誉教授の相澤益男氏、元文部科学審議官の白川哲久氏らが選ばれた。相澤氏は2001~07年の東工大学長在任中、21世紀COEプログラム「世界の持続的発展を支える革新的原子力」(文科省事業、2003~08年)の立ち上げなど、高等教育の立場から理工系人材の育成強化に関わり、その後も政府の総合科学技術会議有識者議員などを歴任。白川氏は2002~03年の文科省研究開発局長在任時に日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構の統合に関し議論を進めるなど、科学技術行政で手腕を発揮した。また、瑞宝中綬章に、東京大学名誉教授の畑村洋太郎氏、明治大学名誉教授の向殿政男氏、元放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構)理事長の米倉義晴氏、元原子力安全委員会事務局長の上原哲氏、元文科省国際統括官の瀬山賢治氏、元文科省総括審議官の干場靜夫氏らが選ばれた。畑村氏は「失敗学」の知見を活かし福島第一原子力発電所事故に係る政府事故調査委員会をリード。向殿氏は安全工学の第一人者で2015年に安全功労者総理大臣表彰(産業部門)を受けており、アカデミアの立場から原子力安全に対しても多くの示唆を与えている。米倉氏は、放医研理事長在任中の2013年、福島第一原子力発電所事故後の放射線に対する関心の高まりに対応し、新たな研修棟を建設するなど、放射線に係る人材育成・普及啓発に尽力。上原氏は、原子力安全委員会事務局長在任中の2004年に関西電力美浜3号機事故が発生し、事故の原因調査などに対応した。瀬山氏は2000年に始動した「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の立ち上げで、干場氏は科学技術行政の経験を活かし東京大学を拠点とするグローバルCOEプログラム「世界を先導する原子力教育研究イニシアチブ」(文科省事業、2007~11年度)の広報活動などでそれぞれ手腕を発揮した。

30 Apr 2021

3482

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は4月28日、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた2030年に向けてのエネルギー政策について議論した。〈当日の 配布資料 動画〉議論に先鞭を付ける梶山経産相(インターネット中継)前回22日の会合では、「2030年に向けたエネルギー政策のあり方」として、資源エネルギー庁が同調査会下の原子力小委員会における議論も整理した大部にわたる資料を提示した。今回会合の冒頭、梶山弘志経済産業相は、22日夜から行われた米国主催の気候サミットに向けて菅首相が表明した「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」ことに言及。新たな目標について、「これまでの目標を7割以上引き上げるもので、達成は決して容易ではないが、一つ一つの課題を解決していくことは新たなビジネスチャンスにもつながる。この挑戦は日本の成長戦略そのもの。これを目指す道筋として、どのようなエネルギー政策が考えられるか」と述べ、委員らに対し集中的な議論を求めた。委員からはまず、福井県知事の杉本達治氏が同日関西電力美浜3号機、高浜1、2号機の再稼働(40年超運転)に同意したことを述べた上で、今後の原子力政策に関し、(1)県が消費地域から批判を受けることのないよう国民理解活動は効果の検証も合わせて行う、(2)地域振興策を継続的に充実していく、(3)新増設・リプレースの議論は安全性を高めていく観点も加える――ことを要望。福井県議会は23日に、エネルギー基本計画の見直しに向け、「原子力の位置付けを改めて明記し、安全性を最優先した既設発電所の再稼働のみならず、新技術の開発等も含めた具体的なロードマップを示すべき」とする意見書を決定している。また、日本エネルギー経済研究所理事長の豊田正和氏は、水素・アンモニアによる火力の脱炭素化加速とともに、原子力の位置付けに関し、(1)新増設・リプレースを明確化する、(2)現行エネルギー基本計画の「依存度を可能な限り低減」の表現維持には矛盾がある、(3)未稼働年数を法令に定める運転期間から除く――ことを主張。 「46%削減」を踏まえた「2050年カーボンニュートラル」実現に関しては、「環境保全、経済成長、エネルギー安定供給のトリレンマ解決に向けた投資は長期的視野で。産業が国外に流出してCO2排出量が低減しても、国力が落ちてしまっては意味がない。そのためにも原子力技術は選択肢」といったイノベーションの戦略的推進や、需要側の構造変革など、具体的な施策検討を求める意見が多く出された。委員からの発言を受け、白石部会長は、「極めて野心的。これまでの発想を転換しなければ道筋を描くのは難しい」などと述べ、次回以降さらに議論を深めていくとした。

30 Apr 2021

2644

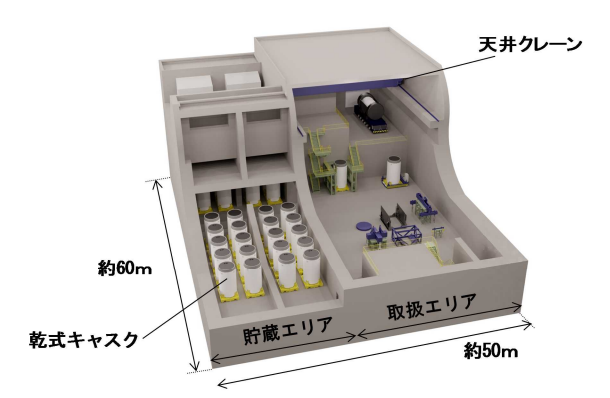

原子力規制委員会は4月28日の定例会合で、九州電力玄海原子力発電所の使用済燃料乾式貯蔵施設(440トン)に係る原子炉設置変更許可を決定した。2019年1月に同社より申請された本件については、2021年3月に新規制基準に「適合している」とする審査書案を取りまとめ、原子力委員会および経済産業相への意見照会に付していた。九州電力玄海原子力発電所では、3、4号機が運転中だが、使用済燃料の貯蔵能力拡大に向け、乾式貯蔵施設の計画と合わせ、3号機ではリラッキング(使用済燃料ラックセルの材質を変更し間隔を縮小することで290トンの増容量)も進められている。使用済燃料乾式貯蔵施設は、再処理工場への搬出を前提に、使用済燃料を一時的に保管するもので、最近では2020年9、11月に、それぞれ四国電力伊方発電所(500トン)、リサイクル燃料貯蔵むつ中間貯蔵施設(3,000トン)について規制委による審査が終了したところだ。また、28日の会合では、東京電力福島第二原子力発電所1~4号機の廃止措置計画認可も決定。福島第二の全4基については、2018年6月に同社小早川智明社長と内堀雅雄福島県知事との会談の中で廃炉の方向性が示され、2019年7月の正式決定後、2020年5月に規制委に対し廃止措置計画の認可が申請された。廃止措置期間は2064年度までの44年間が見込まれており、発電所内に保管されている使用済燃料(約1万体)の貯蔵・搬出については、廃止措置に着手した1、2年後を目途に乾式貯蔵施設の認可を申請、同6年後を目途に着工し、最終的には全工程が終了するまでに再処理事業者へ全量譲渡することとしている。更田豊志委員長は、サイト内全基廃炉の特性も踏まえ、使用済燃料の冷却状況に応じた乾式貯蔵施設への早期移行など、リスク低減の取組が速やかに図られる必要性を指摘した。

28 Apr 2021

2854

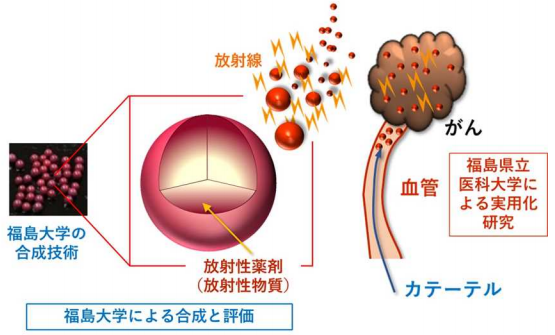

福島大学と福島県立医科大学は4月22日、「放射線塞栓療法」と呼ばれる新たながん治療法の共同研究に着手することを発表。放射性薬剤を包含したビーズをカテーテルにより人体へ投与し、悪性腫瘍部位の血管を塞栓。ビーズから放出される放射線を用いて体内から局所的に治療を行うもの。体内から放射線を照射するがん治療法としては、アルファ線を放出する放射性薬剤を体内に投与して行う標的アイソトープ治療が諸外国で普及している。同研究では、国内初の試みとして「放射線塞栓療法」の肝臓がんへの適用を目指す。〈福島大発表資料は こちら〉今回の共同研究では、福島大学からは共生システム理工学類教授の高貝慶隆氏、福島県立医科大学からは先端臨床研究センター准教授の鷲山幸信氏(研究代表)が中心的に参画。それぞれの有する、廃炉研究のために開発した放射性物質を閉じ込める技術と、医療用放射性物質の製造技術を融合し、国内における新たながん治療法の開発に取り組む。高貝氏は、福島大学が東京電力と共同で2020年4月に設置した「廃炉技術開発研究拠点」のプロジェクトリーダーを務めている。福島第一原子力発電所で発生する汚染水の迅速な核種分析法の開発など、廃炉現場が直面する様々な技術的課題の解決に向けた研究成果を活かしつつ、「放射線塞栓療法」に適応できるビーズの材料開発を行う。一方、鷲山氏は、「放射性セラノスティックス」(核医学の診断と治療を組み合わせた概念)を標榜し、加速器による放射性核種生成の研究・ネットワーク活動に取り組んでおり、国際協力にも通じている。今回の共同研究をリードし、新たな治療法の実用化研究を進めていく。

27 Apr 2021

2650

経済同友会は4月20日、「気候変動・エネルギー カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギーミックスのあり方」をテーマとするフォーラムをオンライン開催。同会が昨秋「次世代と多様性」をキーワードに、「社会の様々なステークホルダーが集い、自由闊達な議論を通じ日本の将来に向けた論点・選択肢を提示していく会議体」として設立した「未来選択会議」の主催によるもので、議論の模様はウェッブサイトで公開されている。「未来選択会議」のフォーラムではこれまで、若者の政治参画に関わる課題をテーマに取り上げてきた。フォーラムを進行する高村氏今回、中央環境審議会会長他、多くの政府審議会の委員を務めている高村ゆかり氏(東京大学未来ビジョン研究センター教授)の進行のもと、再生可能エネルギーの導入、原子力発電や火力発電の今後の位置付けに関して、有識者の他、学生やメディア関係者も加わり議論。まず、資源エネルギー庁次長の飯田祐二氏がエネルギー基本計画見直しの検討状況を、経済同友会副代表幹事の石村和彦氏(AGC元会長)が最近の同会によるエネルギー政策に関する提言について説明し議論に先鞭を付けた。経済同友会は、3月に発表した提言の中で、原子力については、2050年カーボンニュートラルを見据え、これまで同会が掲げてきた「縮原発」を基本に、新規制基準適合性審査に係る設置変更許可済み・申請済みの27基の再稼働を前提として、総発電電力量に占める割合で15%程度を下限に、2030年エネルギーミックスでの目標20~22%の達成が可能となるよう環境整備を求めている。また、東日本大震災後の長期停止期間を法令で定めた運転期間から除外すべきとの意見も盛り込んだ。石村氏は、「供給者視点だけでなく、需要者視点も重視した基本計画の策定が必要」などと、政策決定のあり方にも触れ、今回のフォーラム開催に際して、「ゼロエミッション電源である再生可能エネルギーと原子力の役割は極めて重要」と強調し活発な議論を求めた。前半の再生可能エネルギーの導入拡大に関する議論に続き、後半は原子力発電・火力発電についてまず、電力中央研究所社会経済研究所所長の長野浩司氏、BloombergNEF日本・韓国市場分析部門長の黒﨑美穂氏が発表。BloombergNEF社がまとめた原子力発電量の将来見通し、右上は説明する黒﨑氏長野氏は、「基本公式:脱炭素化=電化×電源の低炭素化」を掲げ、将来的に電化が進むことで増えていく電力需要は「再生可能エネルギーを最大限導入しても賄いきれない」と強調。これに関し、電中研による2050年時点で「CO2排出量80%減」を想定した電源構成試算(2019年)を紹介し、再生可能エネルギーのポテンシャル最大化、CO2排出量の制約が許される範囲での火力電源運用を図っても、原子力発電が約2,200億kWh必要となることを示した。因みに、2020年度の原子力による総発電電力量は約388億kWh(原子力産業新聞調べ)。一方で、同氏は、今後の原子力の活用に向け、電力市場における収益・投資回収の予見性、国民理解の課題などを指摘。加えて、火力の脱炭素化として注目されている水素やアンモニアについて、製造・輸送・貯蔵に係る方策が不透明なことから、安易な期待は禁物であるとした。また、脱炭素化に関する各種リサーチに携わっている黒﨑氏は、BloombergNEFによる「国内の原子力発電は20年の運転期間延長がなければ2038年にはゼロとなる」との見通しや、火力発電所新設の動きをデータで示し、2050年カーボンニュートラル目標との整合性など、エネルギー基本計画見直しにおける問題を提起。これに対し、前半の議論で発表を行った地球環境産業技術研究機構副理事長の山地憲治氏は、原子力発電プラントの審査に伴う長期停止に関し、「実際は『経過年数』として数えられてしまい、技術的には極めて非合理的」と、法令で定める運転期間において、いわゆる「時計を止める」必要性を示唆。原子力の国民理解に関し、メディアの立場から読売新聞社の高橋徹氏は、政界の動きも見据え「国民を二分する議論がある。2030年、2050年にはどうするのか、国民が納得しなければ進まない」と訴え、消費者団体の村上千里氏は、2012年にエネルギー政策の検討で行われた討論型世論調査を振り返り「見える化した意思決定をきちんと反映させることが重要」と強調した。学生参加の中野さん、エネ問題に係る世代間格差やバックキャスト手法なども含め幅広い観点から発言また、脱炭素化の技術に関し、NHKで科学番組の制作に当たってきた土屋敏之氏は、最近のゼネコンへの取材から、コンクリートのCO2吸収に触れ、「高度成長期からバブル期に作られたインフラの更新を通じたカーボンリサイクル」の可能性をあげるなど、日本独自の取組に期待。気候変動問題で啓発活動を行っている大学生の中野一登さんは、「日本から世界を見たときに置き去りとされていてはいけない」と、未来を担う世代として日本のリーダーシップ発揮に向けマインドを示した。※写真は、いずれも経済同友会発表の動画より引用。

23 Apr 2021

2578

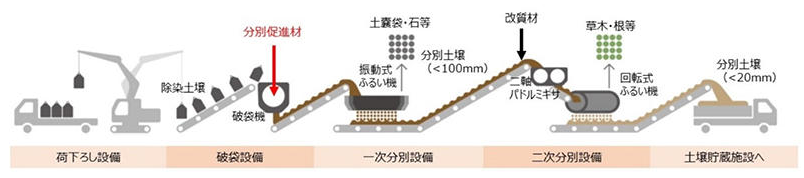

大成建設はこのほど、福島県の中間貯蔵施設内の作業を効率化する技術開発成果を発表した。中間貯蔵施設は、除染に伴う放射性物質を含む土壌や廃棄物を最終処分までの間、安全に集中的に管理・保管する施設で、輸送対象物量約1,400万㎥(2019年10月時点推計)のうち、累計約1,038万㎥(2021年1月末時点)が輸送済み。2021年度までに県内に仮置きされている除去土壌(帰還困難区域)を概ね搬入完了することが目標となっている。今回の技術開発成果は、中間貯蔵施設のうち、仮置場から運ばれた大型土のう袋を破り、ふるいにかけて可燃物や金属などを取り除く受入・分別施設の作業に係るもの。ふるい分けは2段階で行われ、2段階目のふるい分けの前に改質材を投入するが、同社の発表によると、除去土壌中の水分を多く含む粘性土が処理で使用する各装置や残さに付着し処理効率が低下するのが課題だった。そのため、短時間で粘性土を砂状にできるよう、紙おむつなどに使われる吸水性ポリマーを主成分とした分別促進材「T-クイック土ライ」を開発。これを、ふるい分け前の破袋機に投入することで、除去土壌の効率的な分別処理が可能となった。「T-クイック土ライ」は、従来の改質材よりも細かい材料を採用しており、効率よく粘性土と混合でき、十分な給水量を確保しつつ吸水速度が向上する。粘性土の分離速度を高める吸水性ポリマーに関しては、粒径範囲75~150μmで吸水倍率(体積に対する吸水量)約300と、最も効果が発揮されることを実証している。〈発表資料は こちら〉「T-iSafety Protection」による安全装備の確認(大成建設ホームページより引用)また、大成建設は、除染や中間貯蔵施設関連工事に従事する作業員の放射線被ばく管理強化に向け、入場時の画像データをもとにAIを用いて安全装備の装着を高速・高精度で確認できるシステム「T-iSafety Protection」を開発。作業員が立ち止まることなく安全装備が確認でき、不備状況を音声と警告灯で知らせる。目視による人的ミスを防ぐとともに、データベース化により効果的な安全教育も可能。同システムは昨秋より中間貯蔵施設関連工事で試験導入されている。〈発表資料は こちら〉

21 Apr 2021

3235

原子力規制委員会の福島第一原子力発電所廃炉に関する監視・評価検討会は4月19日、東京電力より、ALPS処理水(トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで多核種除去設備等で浄化処理した水)に係る政府の基本方針を踏まえた対応について聴取した。13日に、政府の「廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議」は、2年後を目途にALPS処理水を海洋放出する方針を決定。これに対し、実施主体となる東京電力は、「基本方針に基づき、国際基準に準拠した原子力安全に係る規制を始め、各種方針等を厳格に遵守することはもとより、風評影響を最大限抑制するための対応を徹底するべく取り組んでいく」との姿勢を示し、16日にはALPS処理水の処分に関する対応(基本的考え方)を発表した。規制委員会は、今後の海洋放出実施に関し、同社からの福島第一原子力発電所廃炉に係る実施計画変更認可の申請を受け、排水設備の設計、希釈方法、核種濃度の測定・評価方法などの審査を行う。検討会では、東京電力福島第一廃炉推進カンパニープロジェクトマネジメント室長の松本純一氏らが説明。ALPS処理水の海洋放出に当たっては、基本姿勢として、法令に基づく安全基準はもとより、関連する国際法や国際慣行に基づくとともに、人および環境への放射線影響評価により、放出する水が安全であることを確実にし、公衆や周辺環境、農林水産品への安全を確保するとしている。放出する水については、トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで何回でも浄化処理し、濃度の測定・評価、第三者による確認を行い、取り除くことが難しいトリチウムは大量の海水で(100倍以上)希釈。「二次処理」、「第三者による確認」、「十分な希釈」により、安全であることを確実にする。ALPS処理水の処分完了には10年以上が見込まれるため、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信・風評被害対策、適切な賠償に努め、環境モニタリングの一環として魚類の飼育試験計画や、現状では困難なトリチウムの分離技術についても継続的に知見獲得を図っていく。海洋放出に必要な設備配置・設計に関し、検討会の有識者からは、具体的計画を順次示して欲しいとの意見や、信頼性の観点から新たな風評被害発生を懸念する声もあった。また、元原子力規制庁長官で事故直後の現場指揮に当たった経験を持つ安井正也氏は、3号機使用済燃料取り出しで生じたトラブルも振り返りながら、「確実に動かせる、何か不具合があっても対応できるバックアップ体制を築くよう、十分な資源を投資し余裕のある設計・施工がなされることを願う」と要望した。

20 Apr 2021

3517

【国内】▽8日 内堀福島県知事が会見で、「ふるさとに戻ってもらうことが復興・再生の基軸」と▽9日 新たな「東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定、2025年度までの「第2期復興・再生期間」に向け▽9日 原子力委員長が電力会社らによるプルトニウム利用計画に「概ね妥当」との見解、福島第一原子力発電所事故発生10年を前に談話も発表▽9日 関経連など西日本の経済6団体がエネルギー基本計画見直しで意見書を発表、原子力発電の重要性を改めて強調▽11日 福島第一原子力発電所事故発生から10年、東京電力社長や原子力規制委員長がオンラインで訓示▽16日 原子力文化財団が2020年度世論調査結果を発表、今後のエネルギー利用など▽17日 規制委、九州電力玄海原子力発電所の乾式貯蔵施設で審査書案を取りまとめる▽17日 JANSIが「Annual Conference 2021」をオンライン開催、OECD/NEA他からのビデオメッセージも▽18日 広島高裁が四国電力伊方3号機の運転差止仮処分命令の取消を決定▽18日 原電が水戸地裁による東海第二発電所の運転差止訴訟の判決に対し東京高裁へ控訴▽23日 梶山経産相がグロッシーIAEA事務局長とTV会談、福島第一廃炉に係る協力・支援を要請▽23日 「もんじゅ」サイトへの研究炉設置で地元・有識者らによる検討が開始▽23日 中部電力が脱炭素社会の実現に向け「ゼロエミチャレンジ2050」発表▽25日 福島県「Jヴィレッジ」で東京五輪の聖火リレーがグランドスタート▽26日 NUMOが寿都町と神恵内村に交流センターを開設、高レベル放射性廃棄物処分地選定に向けた文献調査で▽26日 中満国連事務次長が国際機関での日本人活躍支援に向けオンライン講演、原子力人材育成ネットワーク他協力▽30日 梶山経産相がビロルIEA事務局長とTV会談、2050年カーボンニュートラル実現に向け▽31日 政府、11月のCOP26(グラスゴー)に向け気候変動対策推進の有識者会議を始動▽31日 総合エネ調が発電コストについて検証するWGを始動 【海外】▽1 日 ロシアのTVEL社、鉛冷却高速実証炉用の窒化物燃料を開発▽3日 OECD/NEAが福島第一原子力発電所事故後の対応等で報告書公表▽5日 独政府、脱原子力にともなう原子力事業者4社への補償金額で合意▽8日 エストニアがSMR導入に向け米GEH社、英ロールス・ロイス社と協力▽9日 UAEの規制当局、バラカ2号機に運転許可を発給▽9日 チェコの規制当局がドコバニII期工事に立地許可発給▽10日 ロシアのロスアトム社、トルコでアックユ3号機を本格着工したと発表▽10日 NEAのマグウッド事務局長が福島第一発電所事故後10年のビデオメッセージをHP上で公開▽10日 ロシアのレニングラードII期工事2号機に営業運転許可▽11日 国連欧州経済委、持続可能な開発に向けた原子燃料の有効利用で報告書▽15日 米WH社、ポーランド民生用原子力プログラムへの投資を計画▽16日 韓国企業4社がロシアのASEエンジニアリング社が請け負ったエジプトの原子力発電所建設計画に参加▽18日 カナダ連邦政府がニューブランズウィック州のSMR研究開発を支援▽18日 中国国外で初の「華龍一号」、パキスタンのカラチ2号機が送電網に接続 ▽18日 仏規制当局、フラマンビル3号機の1次系ノズル3か所の設計異常で原因究明を要請▽19日 仏大統領と東欧6か国の首相、EC委員長宛の共同書簡でEUの温暖化防止における原子力の役割を強調▽23日 欧州委 フェッセンハイム発電所への早期閉鎖補償金支払いを承認▽24日 英サイズウェルC発電所の建設企業連合、地元との協力覚書で44億ポンドの投資を約束▽25日 チェコ政府、ドコバニ増設計画の入札の事前資格審査に向け4社を選定▽27日 フィンランドで建設中のオルキルオト3号機で燃料の初装荷開始▽29日 EUの調査機関がタクソノミーで「原子力は住民の健康や環境に多大な悪影響をもたらさない」と評価▽31日 中国海南省で「華龍一号」を採用した昌江II期工事の建設が正式に開始したと発表▽31日 IEA、CO2排出量の実質ゼロ化に向けた7原則を公開▽31日 米バイデン政権、長期経済政策で先進的原子炉技術の開発等を議会に要請 ☆過去の運転実績

19 Apr 2021

3008

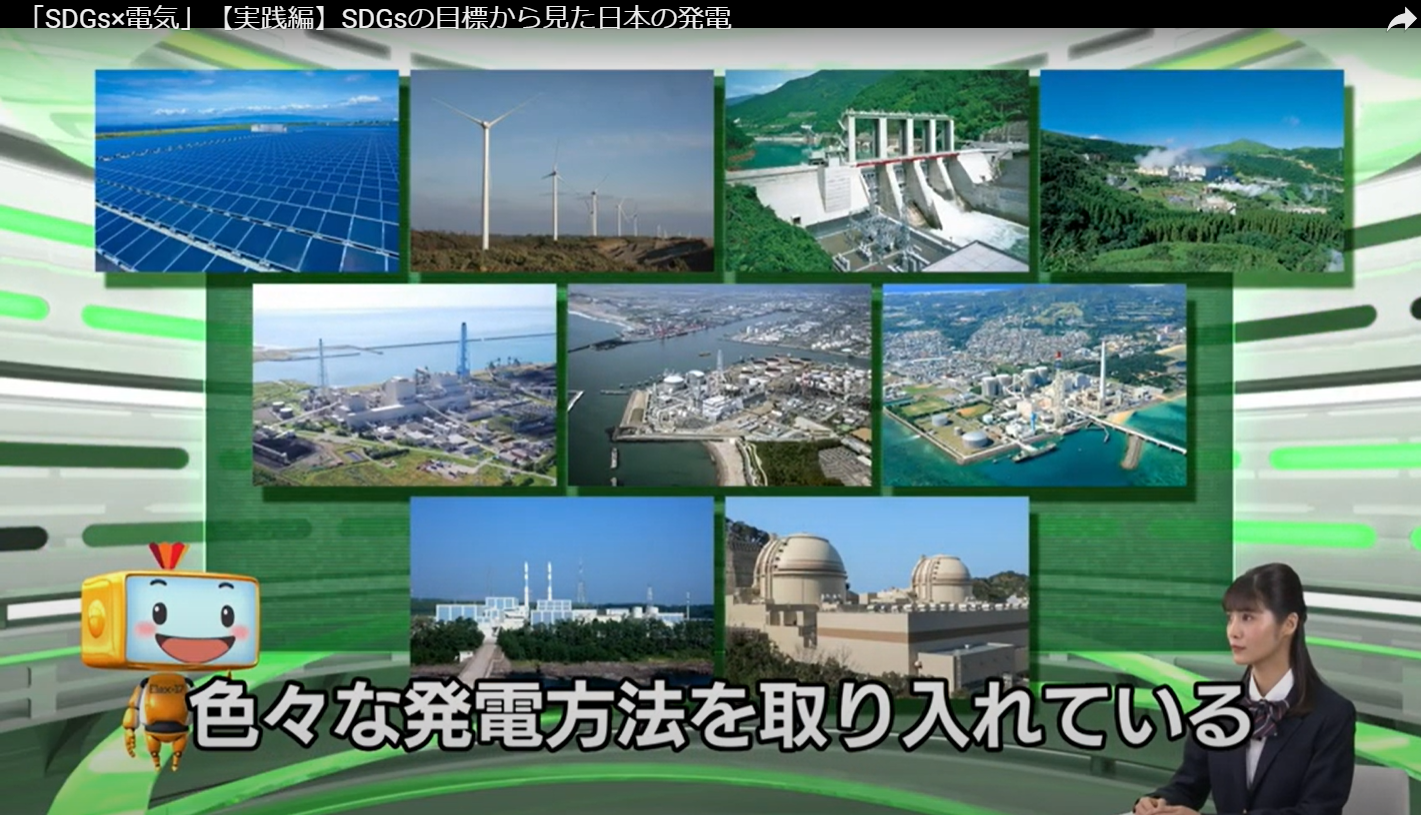

電気事業連合会は4月15日、中学校の社会科授業向けにエネルギー問題をSDGs(国連の持続可能な17開発目標)の視点から学べる副教材「SDGs×電気」を新たに制作したと発表。同日より全国中学校への案内を開始し、順次、希望する1,000校に無償提供する。〈電事連発表資料は こちら〉エネルギーに関する課題は、SDGsが掲げる17目標のうちの7つ目「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」とともに、気候変動対策、資源・環境の持続可能性など、他の開発目標とも密接に関わっている。電事連では、日本政府による2050年カーボンニュートラル実現に向けた目標表明の他、中学校の新学習指導要領に「持続可能な社会の創り手の育成」が明記されたことなど、SDGs達成への取組を支援するため、社会科副教材として、エネルギー問題とSDGsの関りを切り口とした動画コンテンツとその内容に合わせたワークシートを制作。同教材を授業で活用してもらうことを通じて、持続可能な社会づくりに必要な「多様なものの見方」を養うとともに、生徒一人一人の思考力や判断力の育成に貢献していくとしている。副教材は、動画コンテンツ(DVD)、教師用手引書(ワークシート併催)、生徒用小冊子からなっており、概要編と実践編とに分かれた動画コンテンツは、ウェブサイトでも公開。そこでは、電気で動くAIロボットキャラ「Elex-17」が先生役(声:江口拓也さん)となり、女優の麻木玲那さんが中学生に扮し、対話を通じて、SDGsと電気の関係とともに、資料やデータに基づいて考えることの大切さも教える。概要編では、まずSDGsが採択された背景やねらいを解説。住民の80%が電気のない生活をしているボツワナの農村を例に、燃料となる“まき”を集めるため、森林の伐採が環境問題を引き起こすほか、子供たちが働き学校へ通えず、教育水準にも影響を及ぼしているという現状を示し、「SDGsの目標はつながっている」、「電気は色々な目標の達成につながっている」ことを伝える。実践編では、「環境」、「経済」、「安定供給」をキーワードに、日本が取り入れている多様な発電方法をSDGsの視点で紹介。発電別のCO2排出量から、再生可能エネルギーや原子力がSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」の達成につながるエネルギーであることを示し、他方で、電力量当たりのコスト比較、エネルギー資源の確認可採埋蔵量から、環境保全の面で課題のある石炭火力発電も他のSDGs目標には貢献しうる発電方法であることを説く。その上で、「発電方法には長所や短所がある」、「SDGsの色々な目標は一つの発電方法では達成できない」ことに気付かせ、色々な発電方法をバランスよく組み合わせる「エネルギーミックス」の重要性を述べている。

16 Apr 2021

2739

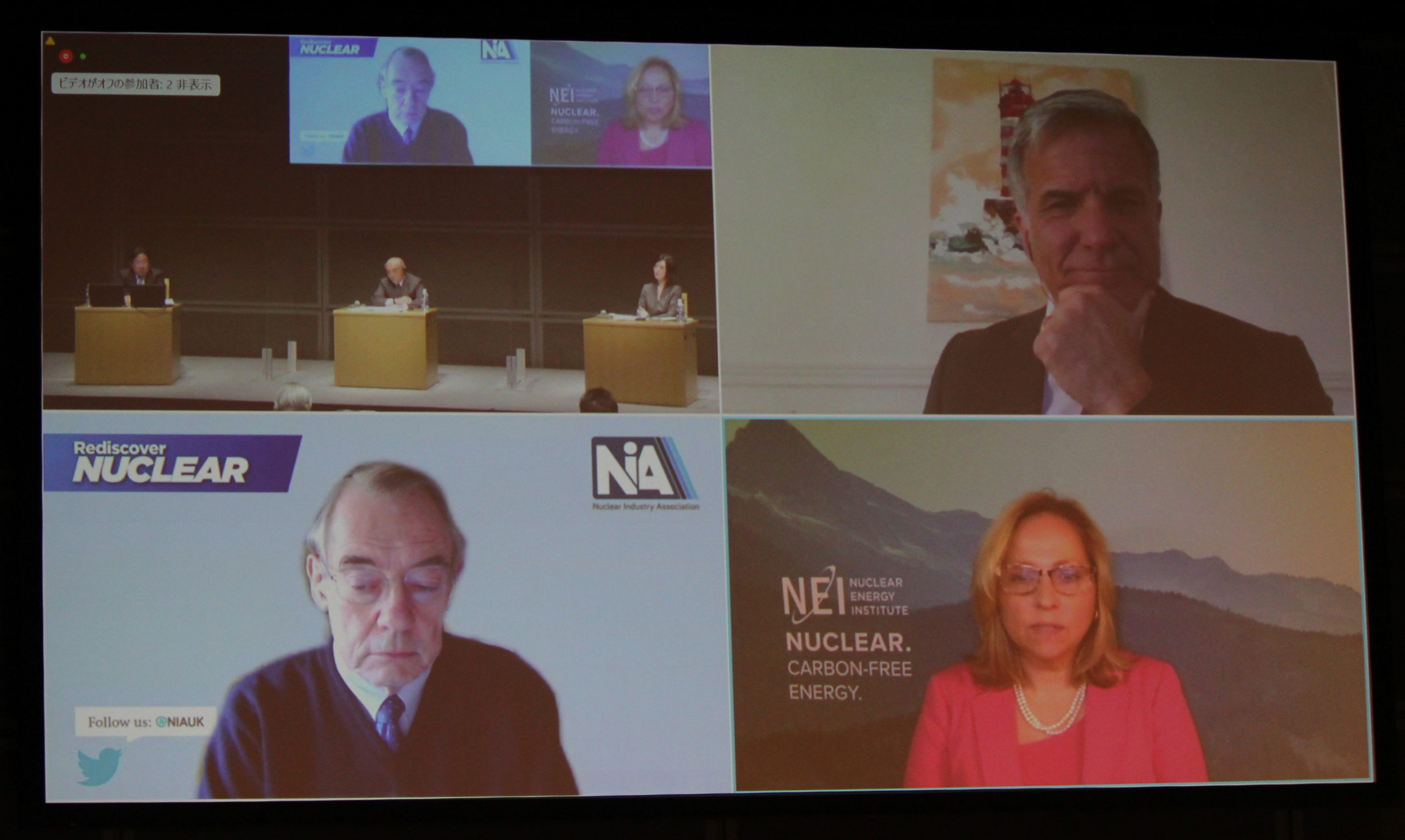

第54回原産年次大会の最後のセッション3では、来るべきゼロエミッション時代を念頭に、日本が目指すべきエネルギービジョンについて、国内外の有識者を迎え、パネル討論を実施。金融アナリストの市川眞一氏がモデレーターを務め、昨今話題の「カーボンニュートラル(ネットゼロ)」時代に対応するための日本のエネルギー・環境政策を、原子力の果たすべき役割を交えて考察した。今大会に於いては、セッション1で「脱炭素社会に向けた地球規模の課題」を洗い出し、セッション2でエネルギー政策/原子力政策を前へ進める上で欠かせない福島の復興を議論した。本セッションではそれらのセッションを受けて、「未来へ向けてどうするべきか」(市川氏)について、ゼロエミッション分野で先行する海外事例を参考にしながら、「日本が持つべきエネルギービジョンとはいかなるものか?」「原子力産業界はそれに向けてどのように取り組むべきか?」といった議論が展開された。市川氏は、カーボンニュートラルという考え方にまだ日本人がキャッチアップしていないと指摘。世界の認識では「温暖化対策はコストではなく成長戦略」と捉えられているとした上で、金融の世界でも昨今ESG((Environment/Social/Governance(環境/社会/ガバナンス)))が非常に重視されており、ESGを疎かにしている企業は資金調達が困難になるだろうと警鐘を鳴らした。最初に国連欧州経済委員会(UNECE)の持続可能エネルギー部門のディレクターであるスコット・フォスター氏が発表。国連が掲げる17のSDGs(持続可能な開発目標)の中心にエネルギーの安定供給があるとした上で、ゼロエミッション電源への移行において原子力発電は不可欠との認識を示した。フォスター氏 発言要旨今や「気候変動」はいつか来たるべき預言なのではない。現在進行中の現実だ。地球全体の気温はすでに1℃上昇しており、この上昇を近い将来に2℃までに抑えるのは極めて困難。今すぐに手を打たなければならない。欧州経済委員会(ECE)加盟国を対象に実施したUNECEの分析では、このまま何もしないレファレンス(REF)シナリオ、各国で目標を実施する(NDC)シナリオ、パリ協定以降の温度上昇を2℃に抑える真剣な取り組みを行う(P2C)シナリオの3つを検討した。その結果、P2C実現のためには2050年までに少なくとも900億トンのCO2を削減/回収しなければならないことが分かった。P2Cシナリオでは原子力の役割は非常に大きく、原子力を除外すると成立しない。炭素回収・貯留(CCS)や水素利用なども高コストではあるが、将来必要になるものだ。どんな技術も排除する余裕はない。まず現行のエネルギーシステムの環境負荷を低減させるため、CCSや高効率低排出(HELE)技術など低炭素技術への投資ガイドラインを策定する必要がある。また天然ガスから発生するメタンも温室効果が高いため、適切に管理しなければならない。エネルギー変革にあたっては、現在掲げられている各国の政策では全く不十分である。政治的な配慮を排し、現実的に持続可能なエネルギー行動計画を追求しなければならない。またカーボンプライシングや市場の再設計も必要だ。プラグマティズムに基づいて、経済面、社会面、環境面から持続可能な開発を追求することで、これは必ずや達成可能である。♢ ♢続いて英国原子力産業協会(NIA)会長のティモシー・ストーン卿が「原子力なくしてネットゼロなし」と題して発表。子孫のためにもネットゼロへ向けて今すぐに行動しなければならないと、強く呼びかけた。ストーン卿 発言要旨 英国の電力の大半は依然として化石燃料によって賄われている。さらに一次エネルギーを見ると、多くが化石燃料によって賄われている。この状況は日本と共通点が多い。日本のエネルギーミックスを見ると、原子力や水力のシェアは僅かで、大半は化石燃料によっている。日本ではエネルギーセキュリティ的に多くのリスクが顕在している。大半を他国に依存しており、燃料輸送も(スエズ運河を含む)シーレーンに依存するなどリスクが高い。 2050年までに温室効果ガス排出をネットゼロにするためには、日本も英国同様に化石燃料を別のエネルギー源で代替する必要がある。中でも天然ガスを代替するものがなければ、エネルギー供給には大きな問題が生じる。現実的な代替候補は水素であり、原子力(高温ガス炉)によって製造される水素は、他の方法によって生成されるものに比べて最も安価になると思われる。日英が先進モジュラー炉や高温ガス炉の開発で連携することは、極めて実り多い。しかしここで問題となるのが政治のリーダーシップである。 昨今の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックはこれまで類を見ない問題であったが、気候変動問題はその比ではない。これは市場の問題でも企業レベルの問題でもなく、インフラの問題である。インフラについては政府が責任を負うものであり、そのリーダーシップが大変重要だ。原子力の最大の課題は、「資本コスト」だろう。原子力の発電コストは、発電所建設に掛かった資本コストに最も影響を受ける。資本コストが低ければ、原子力は再生可能エネルギーと比較しても十分競合できる。したがって政府は、原子力の資本コストを、出来る限り低減させなければならない。低炭素は我々の将来に欠かせない要素であり、今すぐ対処すべきである。COVID-19に各国が連携して対応するように、COP26に向けての協力が必要だ。忘れてはならないのはそれが次世代の社会に大きく影響するということだ。原子力なしにはネットゼロ実現は不可能であり、日英が協力して課題に対処していけることを願う。♢ ♢続いて米国より、米国原子力エネルギー協会(NEI)シニアディレクターのキャロル・ベリガン氏が米国の原子力を取り巻く状況を発表した。ベリガン氏 発言要旨この1年で各国のリーダーは気候変動に対し迅速に決然と行動するようになった。意欲的な目標設定が行われており、バイデン政権も2035年までに100%クリーン電力とすることを打ち出した。原子力はこの問題解決のカギとなる。米国の総発電電力量に占める原子力シェアは20%に過ぎないが、カーボンフリー電力に占める原子力シェアは50%以上である。特にこの1年、コロナ禍や2月に米国南部を襲った大雪といった未曾有の危機の中でも、原子力発電所は運転を継続し、その真価を発揮した。2020年には原子力は初めて石炭火力を抜き、米国で二番目の電源となった。米国の55の原子力発電サイトで8000億kWhを発電し、90%以上の設備利用率を維持し、昔より少ないユニット数でより多くの電力を発電している。世界各国の意欲的な気候変動防止目標の実現にはエネルギーシステムの変革が必要だ。その中核を成すのが原子力であり、各国政府、NGO、民間いずれも原子力なしでは目標達成が難しいとの見解で一致している。バイデン政権も真剣に取り組む姿勢を打ち出しており、パリ協定復帰に加え、来週には気候サミットを主催し世界的な流れを加速させようとしている。政権関係者も原子力の持つ役割を認めている。また既存の原子力発電所を維持しつつ、迅速に次世代炉への移行を進めなければならない。SMR、マイクロ原子炉、そのほか新型炉により原子力は一層高効率、低コストかつ多機能に使えるものとなる。新型炉は規模も様々で出力も簡単に変更できる。風力や太陽光など変動性のある電源との相性は良い。こうした米国での進展は日本にも波及し、クリーンエネルギー社会の実現につながることになるだろう。♢ ♢日本経済団体連合会で副会長ならびに資源・エネルギー対策委員長を務める越智仁三菱ケミカルホールディングス取締役は、経済界の立場からエネルギー政策および原子力の役割・課題について言及した。越智氏 発言要旨エネルギー政策の基本はS+3E(安全性を大前提とした安定供給、経済効率性、環境性の確保)である。加えて、世界のエネルギー・電力システムは3D、すなわち脱炭素化(Decarbonization)・分散化(Decentralization)・デジタル化(Digitalization)という方向に向かっており、こうした潮流にもしっかりと対応していく必要がある。菅総理のカーボンニュートラル宣言を経済界としても高く評価しており、その実現に全力で取り組む考えだ。脱炭素社会の実現のためには、エネルギーの需給両面から、抜本的な構造転換を図っていく必要がある。電源の脱炭素化はもちろん、エネルギー消費の4分の3が非電力、熱需要であることを踏まえれば、非電力も含めた総合的な対策が求められる。具体的には、政府の検討でも示されている通り、①エネルギー需要の電化と電源の脱炭素化、②エネルギー需要の水素化と安価な水素の大量供給、③なお排出が避けられないCO2の固定・再利用--の3つを柱に、取り組みを進めていくことが重要だ。経団連では今年の3月16日、2019年4月に取りまとめた電力システムの再構築に関する提言の第2弾となる提言を公表した。提言では、まず、2050 年カーボンニュートラルを実現するための電力システムの将来像について論じた。とりわけ、電源ポートフォリオについては、再エネや原子力に加えて、脱炭素化に資するあらゆるリソースを柔軟に組み合わせることが重要だ。そのうえで、電気事業の環境整備策として、カーボンニュートラルの実現を見据えた電源新設投資を確保するため、容量メカニズム((卸電力市場(kWh市場)とは別に、供給能力に対する価値に応じた容量価格(kW価格)を支払う))の拡充や、FIP制度((Feed in Premium:卸市場などで販売した価格にプレミアムを上乗せする⽅式))の活用等で適正な収入の予見性を確保するよう提案した。2050 年の電源構成については、全ての電源を選択肢から排除しないことが重要だ。数ある電源の中でも、原子力は3Eのバランスに優れたエネルギー源であり、人類が将来に亘って必要なエネルギーを確保し、カーボンニュートラルへと向かっていく上で不可欠な技術である。引き続き重要なベースロード電源として活用していくことが重要と考える。原子力は2050 年段階でも然るべき水準を維持し、供給力として相応の役割を担うことが期待される。一方で既存炉の40 年運転では、2050 年段階で稼働している原子炉はわずか3基となってしまう。運転期間の60 年、さらには60年超への延長や、不稼働期間の取扱い((現在のように、審査の長期化により稼働していない期間も「運転期間」に含めるのかどうか))に関する検討はもちろん、リプレース・新増設にも取り組んでいく必要がある。また、将来を見据えれば、既存の軽水炉の安全性向上につながる技術はもちろんのこと、SMRや高温ガス炉等の、安全性に優れ、経済性が見込まれる新型原子炉の開発を進めていくことも極めて重要だ。福島第一原子力発電所事故以降、原子力に携わる人材が一貫して減少しており、技術・人材基盤の維持に懸念が生じている。次期エネルギー基本計画への記載をはじめ、早期に国としての方針を明確化する必要がある。♢ ♢続いて、「カーボンニュートラルと原子力政策」と題し、慶應義塾大学の遠藤典子特任教授が発表。カーボンニュートラルを目指すからには原子力は必然であり、そのことをきちんと政策に盛り込んでいくべきだと力強く訴えた。遠藤氏 発言要旨菅総理のカーボンニュートラル宣言を受け、さまざまな審議会が各所で立ち上がっている。経済産業省だけでなく、環境省でもカーボンプライシングの検討会が始まっている。そして今年はエネルギー基本計画の改定の年であり、エネルギーミックスをどのようにするか、これから基本政策分科会にて結論を出すことになる。海外へ目を転じると、気候変動サミットが米国で、G7の議長国である英国でG7サミット、G20でもエネルギー大臣会合があり、国連総会、G20首脳会合、そして11月に英国でCOP26が開かれる。議長国である英国とバイデン政権となった米国との間で、気候変動のリーダーシップをめぐっての駆け引きが行われている。両国に共通しているのは「原子力はカーボンフリー電源である」ことを政策的にきちんと位置づけている点だ。ここが日本とは違う。日本の場合火力発電由来のCO2排出量が依然として非常に多い。基本政策分科会で示されている参考値として、「原子力と(CO2回収を前提とした)火力」「再生可能エネルギー」が取り上げられており、議論されている。再エネを50〜60%、水素・アンモニア発電を10%、原子力とCCUS((Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage:炭素回収・利用・貯留))を合わせて30〜40%という数字が参考値として示されている。昨年から今年にかけての年末年始の需給の逼迫は、実に停電寸前の状態であり、危機的な状態にあった。その主たる要因はLNGの不足だったのだが、構造的な要因は原子力が稼働していないことに尽きる。原子力の稼働数が少ない場合、LNGがそれをカバーするため大変な負荷がかかっているのだ。原子力は現状4基しか稼働しておらず、長期的に見ると40年運転の制限の中では、加速度的に原子力が退役していき、原子力がない状態でカーボンニュートラルを目指さなければいけないことになる。今後電化の進展により、需要サイドは30〜50%ほど2050年に向かって伸びていくと予測されているが、原子力が40年運転で閉鎖される場合、原子力シェアはわずか2%になる。全ての原子炉が60年まで運転期間を延長できたとしても、2050年には12%に近づくが、2060年には5%を切り、2070年には2%を切るところまで落ち込んでしまう。こうした現状を目にすれば、原子力の新増設が必要になると考えるほかない。カーボンニュートラルを求めるからには原子力の利用は必然なのだ。安全性を確保した上での既存炉の長期利用革新技術の開発(イノベーションは原子力の分野でも必ず起きる)事業の予見可能性を制度的に確立する今のエネルギー基本計画の中に、以上の3点をしっかりと織り込んでもらうことを強いメッセージとして発しなければならない。原子力は日本のメーカーが世界的にも優位にある産業で、しっかり守ることが重要だ。私は菅総理のカーボンニュートラル宣言は、総理から原子力産業へのメッセージと受け止めている。♢ ♢最後に市川氏が「カーボンプライシングの衝撃」と題して発表。先行事例であるEUの排出枠取引(EU-ETS:European Emission Trading)を例に、日本がどのように制度的に取り入れていくかを論じた。市川氏 発言要旨カーボンプライシングの代表例が、EU-ETSだ。最近、EUが2030年までの温室効果ガス削減目標を、従来の1990年比40%から55%へと大幅に引き上げたことにより、その価格が急騰しており、金融の世界では大変な注目を集めている。EU-ETSにおいては、温室効果ガス排出量が多い一定規模以上の燃料燃焼施設、産業施設26種類に関し、EUが施設毎に排出枠(キャップ)を定める。ある施設の排出量がキャップを下回った場合、その部分をクレジットとして市場で売却可能とした。一方、排出量が排出枠を超えてしまった施設は、市場でクレジットを購入し、排出枠を増やさなければならない。EU域内の排出枠の総量を毎年削って行けば、EUとして国際的に責任を負った排出削減目標を達成できるわけだ。さらにEUは2019年12月、『EUグリーンニューディール』を発表。その柱の1つが温室効果ガス排出枠に関する「国境調整メカニズム(Carbon Border Adjustment Mechanism)」の導入だった。この国境調整は、EU加盟国が排出規制を実施していない国から何かの製品を輸入する場合、EU域内で生産された製品が負担している排出枠購入コストを炭素税として課す制度である。温室効果ガスに関して国境調整が浮上した背景は、EU-ETSにおける排出枠価格の急騰だ。EU域内で厳しい規制をクリアするため排出枠を購入すれば、製品価格が上昇する。結果として温室効果ガスの排出削減が進んでいない国からの輸入が増えた場合、EU域内の事業者が不利になる上、世界全体で見ると排出量は減らない。この国境調整によるカーボンプライシングは、既に主要国における共通の関心事になりつつある。米国では、バイデン政権が積極的だと聞いている。また、EUを離脱した英国のボリス・ジョンソン首相も、6月にコーンワルで開催するG7首脳会議において、議長国として国境調整に関する提案を行う意向であると報じられた。日本にはカーボンプライシングの制度がないため、ここでしっかりと制度設計をしておかないと日本企業は国際的な競争に勝てなくなってしまう。排出枠取引では、価格は市場が決定するので、最終的なコストは不透明だが、確実に排出量を削減できる。今後世界はこちらが主流になるだろう。日本の最終エネルギーに占める電力の割合を徐々に上げながら、発電段階でのゼロエミッション化を進めるのが最も合理的な方法だろう。もちろん再生可能エネルギーも重要であり、水素・アンモニアにも取り組む必要がある。ただ、ドイツがあれだけこれまで努力を重ねてEUの中でも家庭用の電気料金が2番目に高い状況でありながら、再生可能エネルギーの比率は40%に留まっている。残りの30%は石炭・褐炭であり、10数%が原子力だ。ロシアからの天然ガスパイプラインを敷設し、フランスから電力を買いながらもそれが限界なのだ。対して日本のような少資源な島国で、どうやってカーボンプライシングの世界の流れに立ち向かい、国際貢献をしながら成長意欲を高めていくのかということを考えていけば、自ずと電源構成がどうあるべきかはわかってくるはずである。♢ ♢その後のパネル討論では、昨今話題のEUタクソノミーなど、原子力へのファイナンスを支援する制度のあり方を議論。「政府が原子力プロジェクトのリスクを取り除くことで、資金が回るようにする」(ストーン氏)、「投資促進のためのルール作りが必要」(フォスター氏)、のほか遠藤氏からは「政府がエネルギー基本計画の中できちんと原子力のターゲットの数字を上げることで、民間投資が促進される。“戦略的沈黙”なのかもしれないが、誤魔化しの10年とならないように」との強い要望も出た。

15 Apr 2021

3350

4月14日のセッション2「福島のさらなる復興に向けて」は、福島第一原子力発電所事故発生から1年後の2012年以来、続いているテーマ。今年は事故から10年が経過した福島第一原子力発電所の廃炉の現状を踏まえつつ、今後の福島復興の展望に向け意見交換が行われた。セッション冒頭、東京電力ホールディングス株式会社 常執執行役で福島第一廃炉推進カンパニーのプレジデント 小野明氏が福島第一原子力発電所の現状と課題を報告。まず、小野氏は今般の柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に関する不備の問題について、深く反省と謝罪の意を表した。その上で、福島第一原子力発電所の汚染水対策について、小野氏は、地下水・雨水の流入を抑制することによって、汚染水の発生が2020年には140㎥/日まで低下しているほか、多核種除去設備(ALPS)処理水貯蔵のために、計画通り2020年末で137万トン分のタンクを確保済みであるが、タンク貯蔵量が2021年2月時点で約125万トンに達している中、計画容量を超えてタンクをさらに建設すると、必要な施設の建設に支障を来し、今後の廃炉の進捗に多大な影響を与える可能性があることを懸念。ALPS処理水については、前日の4月13日に海洋放出の政府方針決定が発表されたところ。これに関し、小野氏は「当社としては、国の方針を受けて、関係者との協調を図りながら今後の処理に向けた具体的な作業を進めていく。しっかりやっていきたい」と述べた。小野氏は続いて、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出しに向けた作業の進捗状況、固体廃棄物管理、そして、「復興と廃炉の両立」について説明。「とくに、福島の復興について、我々はいかに1F(福島第一原子力発電所)の廃炉を復興に向けて活用していけるか、を考える必要がある。その鍵は、1Fの廃炉作業に地元の企業のみなさまに積極的に参入していただくことだ」と述べ、そのための企業向け説明会や地元企業と元請企業とのマッチングを増やしていく考えを示した。また、去る2月13日の地震発生時、3号機原子炉建屋の地震計が7月の大雨の影響により故障していたことを始め、タイムリーな情報発信がなされておらず、地元の方々による受け止めと東京電力の取組姿勢にギャップがあると自省し、「そうしたギャップを埋めていくことがまず必要。地域目線でしっかりと双方向のコミュニケーションに取り組んでいきたい」とも述べた。続いて、福島大学国際交流センター 副センター長のウィリアム・マクマイケル氏(モデレーター)の進行のもと、「震災から10年 福島が拓く未来」と題して、福島復興の第一線に関わってきた若手のパネリストたちが語り合った。 株式会社小高ワーカーズベース代表取締役の和田智行氏は、南相馬市小高区に生まれ育った。震災前に東京からUターンし、地元でITベンチャー企業を経営していたが、福島第一原子力発電所事故により避難生活を余儀なくされた。2014年2月、当時まだ避難指示区域で居住が認められていなかった南相馬市小高区に株式会社コワーカーズスペースを創業。小高区は2016年7月に避難指示が解除され帰還が進んではいるが、元は1万2千人を超えていた人口が、3分の1程度の約3,700人にまで減少。その半数を高齢者が占めるとともに、子どもの数も激減し、超少子高齢化の状況となっている。「本当に厳しい状況で、地域には課題が多く、それが帰還を阻んでいるが、見方を変えれば課題はすべてビジネスの種。ここでしか生み出せないビジネスがある」と、和田氏は反骨精神をみせる。最初に手がけたのは、人がいない町で働く場としてコワーキングスペースをつくること。また、食堂や仮設スーパーもつくった。生活環境が整っても若い世代がなかなか戻って来ないという課題に対し、若者にとっても魅力的な仕事として、ガラスアクセサリーの工房を立ち上げると、地元の若い女性たちが工房で働き、カフェのオープンや若者の来訪にもつながるという好循環が生まれた。今は、この地域の可能性を感じてチャレンジする起業家へのサポートと、コミュニティづくりのフェーズに移っており、これまでに全国から8人の起業家が集まっている。さらに、ゲストハウスやキッチンを備えたコワーキングスペース「小高パイオニアヴィレッジ」も新設。ここでは、地域の事業者と外部からの来訪者の交流の場として、コロナ禍中リモートワークで滞在しながら一緒に仕事をする人も増えている。最近、震災当時10代だった若者たちの起業支援や人材育成のためのプロジェクトも始めた。「最終的にこの地域を自立した地域にしたい」と和田氏は語る。そして、「先人たちの努力で豊かに成熟した現代日本だが、そこで閉塞感を抱える人も多い。逆にこの地域には何もなく、新しく創るしかない。その意味で、この地域は現代日本唯一で最後のフロンティアだ。予測不能な未来を楽しみ、フロンティアを開拓していく」と、意気込んだ。双葉郡未来会議「ふたばいんふぉ」の辺見珠美氏は、東京都生まれ。大学で原子力と放射線について学んだ。2011年、福島第一原子力発電所事故により富岡町から東京に避難してきた子どもたちの学習支援のボランティアに取り組む中で双葉郡とのつながりができ、2012年、川内村に移住し、福島大学川内村サテライト職員として、放射線についての相談受付などの住民対応を行った。2020年から富岡町に移住。双葉郡のインフォメーションセンター「ふたばいんふぉ」のスタッフとして双葉郡の情報発信や草の根の活動に取り組んでいる。辺見氏は地図を示しながら、「冬は出稼ぎに行く地域だったが、東京に出稼ぎに行く代わりに東京の電気をつくることで電源供給地となった」と、双葉郡の歴史に触れた後、2011年の福島第一原子力発電所事故発生からの避難区域設定の変遷を振り返った。現在の帰還困難区域の人口22,332人の規模感について、各電力会社の従業員数と比較したグラフで表現。「原子力発電所の事故は、『それまで』をすべて失うことだった」と辺見氏は言う。さらに、「ひと、もの、こと、思い出、いつもの日常がどれだけ幸せなことか。私の周りには、小学生の時に震災に遭い、いつもそばにあった夜ノ森の桜並木が帰還困難区域のバリケードで隔てられ、その桜を特別に感じてしまうこと自体に嫌悪感がある、という複雑な心情を抱えた若者たちがいる」と。そんな想いを抱き、双葉郡で活動する。新しく未来を築き、暮らしを取り戻すために、川内村で「村の暮らしを楽しもう」をコンセプトに、村内外の人々が楽しめる企画を展開している。中には養鶏を営む農家で「鶏をさばくところから始めるソーセージづくり」など、ここでしかできない講座もある。また、富岡町での「とみおかこども食堂」の活動は、廃炉作業員など移住してきた人々や帰還者を含めて、子どもたちを通して地域のコミュニティを再構築しようというユニークな試みである。「避難、軋轢、格差、高齢化、コミュニティの崩壊、考え方の違いなど、いろいろなことが原子力発電所の事故で引き起こされた。しかし、これらはどこにでも起こりうることだ」と辺見氏は指摘。さらに、「より良い未来をつくっていくには、『お互いを知り、対話を重ね、理解し合うこと』に丁寧に取り組むことが遠回りなようで近道であり、様々な課題に対して解決へ導く鍵となるのではないか」とも述べる。そして、原子力関係者に対しても「再稼働や処理水の海洋放出などに関して行われる説明会や公聴会も、一方的なものではなく、双方の立場の違いを理解し合った上での話し合いを丁寧にやってもらえればと思う」と強調した上で、「ぜひ双葉郡の方々の生の声を聞きに来てほしい」と呼びかけた。一般社団法人ふくしま学びのネットワーク理事・事務局長の前川直哉氏は、兵庫県尼崎市に生まれ、1995年、高校3年生の時の阪神・淡路大震災で被災した。大学卒業後、母校の灘中学校・高校の教壇に立ち、2011年の東日本大震災以降、たびたび生徒たちと福島や宮城の被災地を訪れるうちに福島県で仕事をしたいと思うようになり、2014年、福島市に移住して非営利団体「ふくしま学びのネットワーク」を設立。2018年からは福島大学の特任准教授も務める。前川氏は元同僚や大手予備校の講師などを招き、福島の高校生を対象とした無料セミナーを延べ14回開催。セミナーの講師陣は完全手弁当で、面白い授業にはリピーターも多い。「そういう『カッコいい大人』として誰かの力になるには力をつけなければならない。学校はそのための場所だと生徒たちに伝えている」と前川氏は語る。20年後の日本ではロボットやAIが人間の仕事を奪っていく時代になると言われている。しかし、正解のない問い、自ら課題を発見し、解決策を探ることはロボットやAIには決してできない。たとえば、「双葉郡の方々が少しでも日常を取り戻すにはどうすればよいか」を考えるのも人間にしかできない仕事だ。福島では高校生が県内各地で復興や地域貢献のため多様な活動を展開しており、こうした高校生の活動をサービス・ラーニングとして顕彰し、さらなる活性化を図っている。また、福島大学では地域実践特集プログラム「ふくしま未来学」にも取り組む。「福島は、自分のためではなく、誰かのための学びであることが伝わり、知識偏重教育でなく、正解のない問いにチャレンジできる場所。限界に来ている日本の教育を変えられるのは福島からだ」と前川氏は強調。一方で、教育者として、「子どもたちの活動を誇らしいと思うと同時に、福島の問題をどうしても遺してしまい、子どもたちを復興にしばりつけているのではないかと、忸怩たる思いも正直ある」とも。同氏は、そんな葛藤も抱えながらも「今後も子どもたちと向き合っていきたい」と語った。続いて、パネル討論に移り、自他共に認める「カナダ人で一番の福島ファン」マクマイケル氏が30年後の「FUKUSHIMA」について、あるべきイメージを問うと、和田氏は、「住民が自立した暮らしを実現している」ことをあげ、そのために、自社のミッションとして掲げる「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」を遂行し、「旧避難指示区域で事業やプロジェクトを興せる風土を醸成していく」と抱負を語った。また、辺見氏は「地層をつくる」と標榜。その心は、「原子力発電所の事故により暮らしが失われ、豊かな思い出まで『除染』されて、はぎ取られ、町として『欠けている感』が生じてしまった双葉郡の『まちを耕す』。つまり、一度人がいなくなり、それまで培ってきた暮らしが失われてしまった土地に、喪失を埋める『土』となる人の営みを積み重ねていく30年間」だという。また、前川氏は、30年後の福島に「地球と人類の最後の砦」をイメージ。そのためには「教訓の継承」が欠かせないとする同氏は、「原子力発電所の事故を『なかったこと』にせず、失敗を直視し、そこから学ぶこと」と強調した。最後に、「原子力産業に期待することは?」と、マクマイケル氏が投げかけると、和田氏は「幸せな社会をつくりたいのは共通の願いだと思うので、何か一緒にできることがあれば協働していきたい」との姿勢を示し、辺見氏は「原子力は一般市民にとって専門性が高くて遠いものなので、もっと社会との距離を近づけてお互いの理解を深めたほうが良い」と指摘。前川氏は「福島から学べることはたくさんある。ぜひ福島を訪ねてもらい、見聞きしたことを周りの人たちにも伝えてもらえると嬉しい」と期待した。マクマイケル氏は、「福島の人たちに今見えている課題、そして、今後の可能性について、多くの人に共感していただける時間になったと思う。今日の登壇者のみなさんが大切に育んでいる福島の再生の芽は、必ずや世界の未来にもつながると私は信じている。復興を地元で支えている人たちへの敬意を持ちながら、共に未来を形成していく姿勢を持ちたい」と語り、セッションをしめくくった。

15 Apr 2021

3395