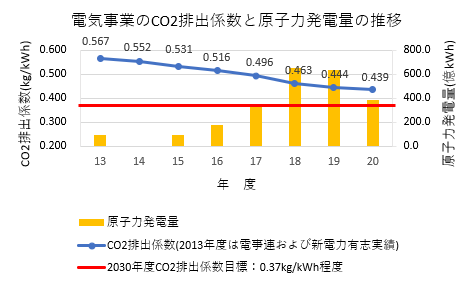

電力65社(電気事業連合会加盟10社、日本原子力発電、電源開発他、新電力)からなる地球温暖化対策推進を目指す団体「電気事業低炭素社会協議会」は9月10日、2020年度の会員事業者のCO2排出実績(速報値)を発表した。CO2排出量は前年度より約5.0%減の3.28億トン、CO2排出係数(販売電力量当たりのCO2排出量)は同約1.1%減の0.439kg/kWhで、いずれも2015年度の同協議会発足以降、連続して減少。安全確保を大前提とした原子力発電の活用、再生可能エネルギーの活用、最新鋭の高効率火力発電設備の導入に継続して取り組んだ結果と評価している。原子力発電は2020年度、新規に再稼働したプラントはなく、九州電力川内1、2号機、関西電力高浜3、4号機のテロ対策となる「特定重大事故等対処施設」の整備に伴う停止などにより、設備利用率は前年度比7.2ポイント減の13.4%、総発電電力量は同39.2%減の387.5億kWhと落ち込みを見せていた。同協議会の掲げる「低炭素社会実行計画」では、2030年度の国全体でのCO2排出係数0.37kg/kWh程度を目指している。

13 Sep 2021

5198

IAEAと経産省の幹部が会談(経産省提供)福島第一原子力発電所に保管されたALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関するレビューの本格実施に向け、IAEAのリディ・エヴラール事務次長ら、原子力安全・核セキュリティ局の幹部が9月6~9日に来日し、経済産業省他、関係省庁と、今後のスケジュールやレビュー項目について議論した。〈経産省発表資料は こちら〉政府は4月に「2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始する」とする基本方針を決定しており、今回の議論を踏まえ、(1)放出される水の性状、(2)放出プロセスの安全性、(3)人と環境の保護に関する放射線影響――について、IAEAの安全基準に照らした評価が行われる。IAEAよるレビューは数年間にわたる見込みだが、まずは12月を目途に評価派遣団が来日することで日本側と合意した。会見を行うエヴラール事務次長(オンライン)エヴラール事務次長は9日、フォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者会見に臨み、中国、フランス、ドイツ、インドネシア、ロシア、シンガポール、韓国、英国、米国の海外メディアを含む計78名の記者に対し、来日の成果について説明。同氏は来日中、江島潔経済産業副大臣、鷲尾英一郎外務副大臣他、環境省や原子力規制委員会の幹部との会談とともに、福島第一原子力発電所の視察を行い、「コロナ禍にもかかわらず対面での討議を通じ内容の濃い議論ができ、非常に貴重な経験となった」とした。今後、IAEAでは専門家で構成されるタスクフォースを立上げ、数週間以内にも東京電力による海洋放出実施計画に関し、規制、安全性、環境モニタリングの面からのレビューに着手し、最初の評価報告書を放出開始前までには公表するとしている。福島第一のタンクエリアを視察するエヴラール事務次長(東京電力ホームページより引用)ALPS処理水の取扱いに係る(1)大量の水がタンクに保管されている、(2)長期間をかけて海洋に放出していく、(3)地域の関心が高い――という特殊性を備えたIAEAとしても前例のないレビュー実施に向けて、エヴラール事務次長は、「包括的に客観性・透明性を持つことにコミットし、国際的にも明瞭に情報発信を行っていきたい」と強調した。今回のIAEA幹部の来日は、8月19日に行われた梶山弘志経産相とR.M.グロッシーIAEA事務局長との会談で合意に至ったもの。同合意のもと、福島第一原子力発電所廃炉全般に関するレビューミッションが8月末に来日したところだ。梶山大臣は、9月10日の閣議後記者会見で、「IAEAによる評価を丁寧に発信し国際社会の理解を得ていきたい」と述べた。

10 Sep 2021

3117

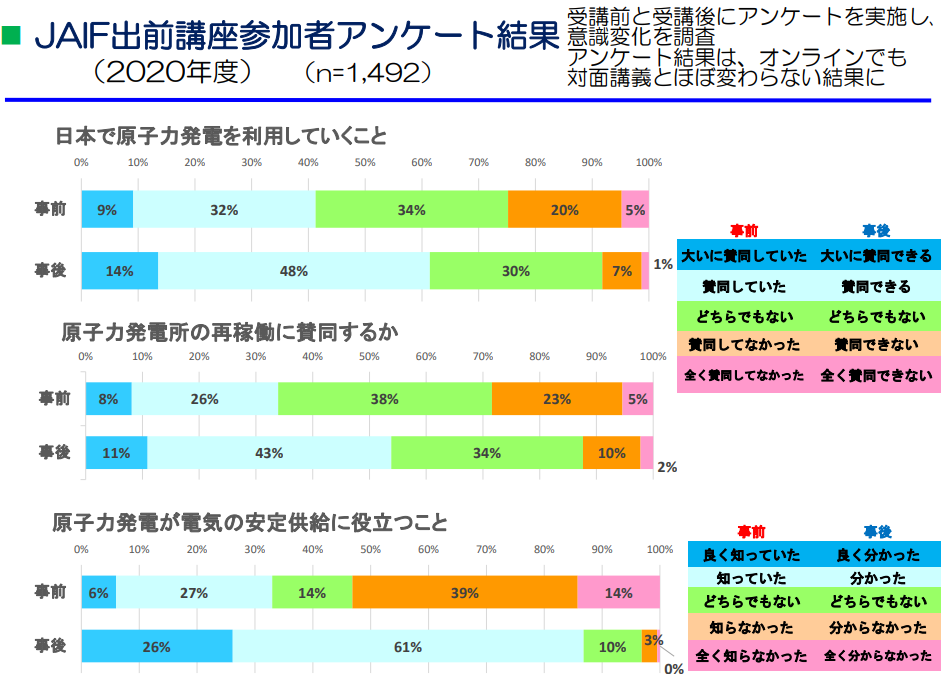

原子力委員会は9月7日の定例会合で、原子力利用の理解促進に関する取組について、原産協会よりヒアリングを行った。原産協会からは、新井史朗理事長らが出席し、同協会が活動の柱の一つとして掲げる「国民理解促進」に向けて実施している情報発信と双方向の理解活動の状況について説明。〈原産協会発表資料は こちら〉ホームページ掲載とメール配信を基本とする情報発信では、原子力産業新聞(国内外ニュース)、「Atoms in Japan」(海外から関心の高い情報の英語発信)の他、会員組織からのニーズに応じた専門的情報として主要国・国際機関の調査報告の収集・発信、若者に親しみやすいコンテンツとして動画サイト「オレたちの原子力 あたしの原子力」(専門家が1分程度で疑問に答える)などを紹介。これに対し、佐野利男委員は「広報活動は10~30年を要するもの」として、小中学生も対象に長期的な視野で取り組んでいく必要性を指摘した。また、双方向の理解活動として新井理事長は、大学・高専生を対象にエネルギー・環境、原子力発電、高レベル放射性廃棄物処分、放射線利用に関する情報を提供し意見交換を行う「JAIF出前講座」や、2021年3月に完成した「原子力発電 THE ボードゲーム」の受講者・体験者の意識変化・感想を主に説明。2005年度から全国各地で実施されている「JAIF出前講座」は、これまで443回開催、延べ22,200名参加の実績を積んでおり(開始当初は地域オピニオンリーダーを対象とした)、最近では感染症対策のためオンラインや動画配信も積極活用している。受講前後のアンケート調査結果から、「日本で原子力発電を利用していくこと」への賛同や「原子力発電が電気の安定供給に役立つこと」への理解が増加していることから、新井理事長は「効果が目に見えている」とした。原子力発電に必要なものを遊びながら学べる「原子力発電 THE ボードゲーム」原産協会の若手職員の発想から「幅広い年代に、楽しみながら原子力発電についての知識を深めてもらい、原子力発電に対してポジティブなイメージを持ってもらう」ことをねらいに制作した「原子力発電 THE ボードゲーム」は、「JAIF出前講座」を開催した大学・高専、会員組織の広報・PR館へ約200セットを頒布しており、原子力産業新聞での掲載を通じボードゲームカフェや一般家庭からも問合せが来ている状況。実際にプレイした人からの感想としては、「原子力発電を知らない小学生も関心を高めてくれると実感した」との評価や、「原子力だけに限定せず、エネルギーミックスについて考えるゲームを作成しては」といった改善提案もあった。家族でボードゲームを楽しんだという上坂充委員長は、次世代層への関心喚起に向け、エネルギーミックスや廃炉をテーマとする可能性や、PC・スマートホンを活用した教育コンテンツの開発などにも言及し、「さらに興味が広がるよう、一歩一歩進めて欲しい」と期待を寄せた。

08 Sep 2021

3002

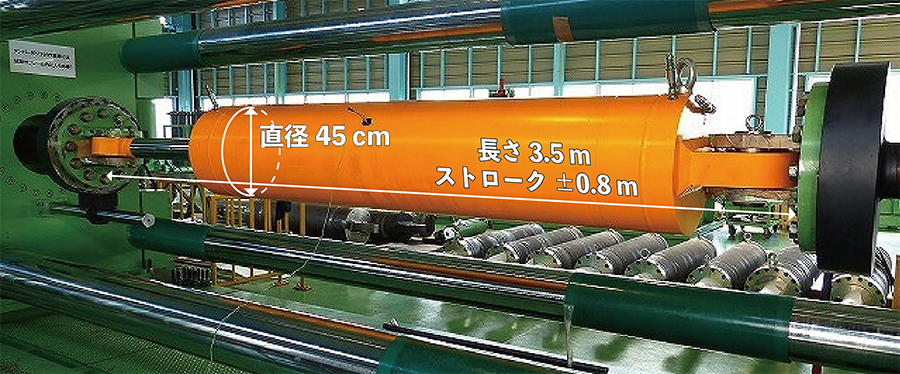

日本原子力研究開発機構は9月7日、三菱FBRシステムズ、大林組、川金コアテックとともに従来より2倍以上の速さの地震動に対応可能な高性能免震オイルダンパを開発したと発表した。原子力機構が取り組む高速炉開発において、原子炉建屋への免震システムを開発する中で得られた成果。〈原子力機構発表資料は こちら〉高速炉開発については、2018年に原子力関係閣僚会議が向こう10年程度の開発作業を示した「戦略ロードマップ」を策定。ナトリウム冷却高速炉の国際的実績を踏まえ、技術的知見を有する原子力機構が中心に研究開発・人材育成を図っていくとされた。また、三菱FBRシステムズは、2006年に原子力委員会が提示した高速増殖炉サイクルの研究開発に関する基本方針に基づき、三菱重工業により設立された高速炉開発の専門企業で、今回、免震システムや原子炉建屋の設計を担い、大林組と川金コアテックは試験体の製作・データ分析や建屋設計・評価などを行った。高速炉の3次元免震システムのイメージ、オイルダンパの減衰機能で水平方向の変位を積層ゴムの支持機能・復元機能の範囲内に抑制(原子力機構発表資料より引用)原子力機構によると、高速炉は冷却材の沸点が高い特徴を活かして熱効率を向上させるため、機器設計において、低温から高温の広い温度使用条件に対する耐熱の観点では、構造物の厚さが薄肉構造となり、一方で、機器に作用する地震荷重に対する耐震の観点では、逆に厚肉構造となる傾向にある。これを踏まえ、より厳しい地震動を想定し薄肉構造でも耐震設計が成立するよう、水平方向のみならず鉛直方向にも免震効果を発揮する3次元免震システムの導入が検討されてきた。今回の成果は、3次元免震システムの機能のうち、減衰機能(地震の揺れを抑える機能)を担うオイルダンパの性能向上に向け、安定した油圧回路を内蔵することで、現在流通しているものに比べ同等の形状で約2倍以上の許容速度(オイルダンパの性能が確保できる最大の応答速度、免震効果の一指標)を持つ高性能オイルダンパを開発したもの。本システムは精密機器工場やデータセンターなどへの利用も期待されており、記者説明を行った原子力機構高速炉・新型炉研究開発部門研究副主幹の山本智彦氏は、今後、国土交通省の認可に向け実証を進める考えとともに、「高い安全性が要求される原子力分野での裕度向上に向けて開発した技術が他産業にも波及する」意義を強調した。激しい衝撃を抑えるオイルダンパは、運輸関連で1960年代にデビューした名鉄特急「パノラマカー」での採用が知られている。

07 Sep 2021

3682

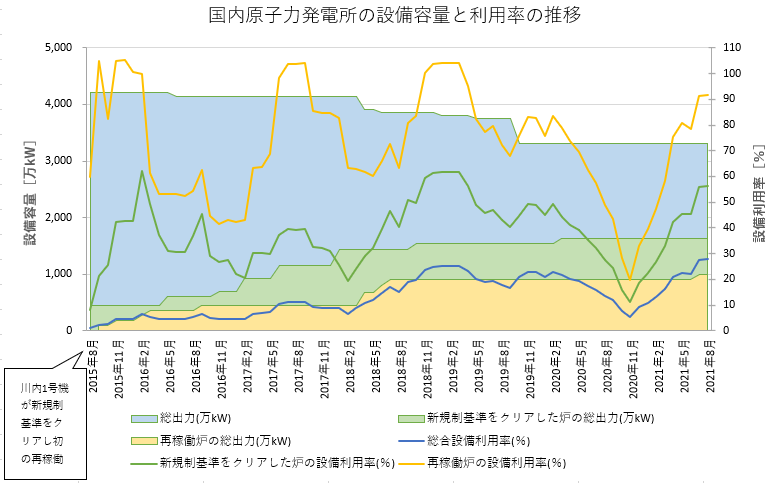

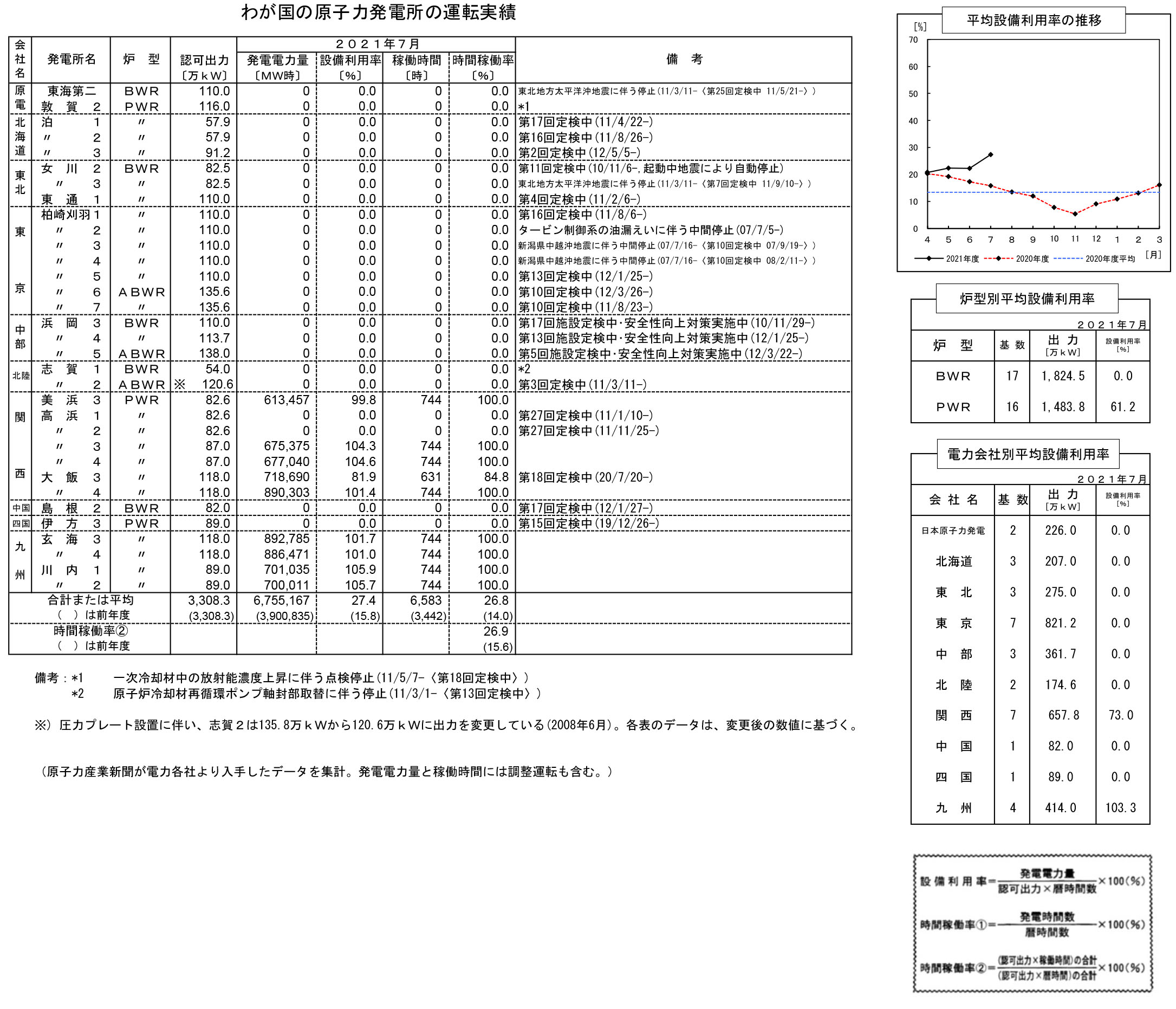

原子力産業新聞が9月3日までに電力各社より入手したデータによると、2021年8月の国内原子力発電所の設備利用率(審査中および未申請のプラントも含む)は27.9%と、原子力規制委員会による新規制基準が施行された2013年7月以降で最も高い水準に達したことがわかった。これまで最高だった2021年7月の27.4%を更新したもの。2021年8月は、国内初の40年超運転として6月に発電を再開し7月に本格運転復帰となった関西電力の美浜3号機を含め、2社9基のプラントがフル稼働し盛夏の電力需要を支えた。国内の原子力発電プラントは、2018年6月の九州電力玄海4号機以降、再稼働が進まず、東京電力福島第二1~4号機が廃止となった2019年10月以降は、計33基・総出力3,308.3万kWとなり、設備利用率は20%台で推移したが、同年12月に定期検査入りした四国電力伊方3号機の司法判断による停止や、2020年3月以降はテロ対策となる「特定重大事故等対処施設」の設置期限満了などに伴い、昨秋には一桁台までの落ち込みを見せていた。なお、新規制基準施行後、月間の総発電電力量が最大となったのは、2019年1月の70億7,881万kWh(設備利用率25.0%、計38基・総出力3,804.2万kW)で、2021年8月は68億7,083万kWhだった。

03 Sep 2021

4566

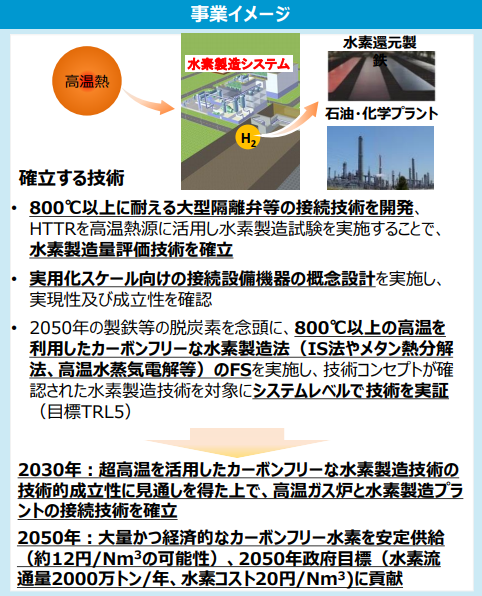

政府の2022年度予算概算要求が8月31日に出そろった。経済産業省では、エネルギー対策特別会計で前年比11%増の8,242億円を要求。「福島の着実な復興・再生」と「2050年カーボンニュートラル/2030年温室効果ガス排出削減目標の実現」が柱。福島復興の関連では、「次世代空モビリティ(ドローン・空飛ぶクルマ)の社会実装に向けた実現プロジェクト」で新規に38億円を計上。2020年に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」を活用し、ドローンのさらなる利活用拡大、大阪関西万博での空飛ぶクルマの活用と事業化を目標に、(1)性能評価基準の開発、(2)運航管理技術の開発、(3)国際標準化――を図る。原子力イノベーションの関連では、7月に運転を再開した日本原子力研究開発機構の高温ガス炉「HTTR」を活用する「超高温を利用した水素大量製造技術実証事業」で新規に9億円を計上。「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、2030年までに高温熱源となる「HTTR」と水素製造プラントの接続技術を確立させ、カーボンフリー水素製造が可能なことを実証し、2050年には製鉄や石油化学プラントなどへ大量かつ安価な水素を安定的に供給する産業利用につなげることを目指す。文部科学省では、原子力分野の研究開発・人材育成に関する取組として、前年比21%増の1,786億円を要求。経産省と同じく「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた技術開発で拡充を図っており、高温ガス炉に係る研究開発の推進として前年の約1.5倍となる22億円、ITER(国際熱核融合実験炉)計画の実施で前年の約1.4倍となる314億円を計上。同計画の関連で、2020年に組立が完了した量子科学技術研究開発機構の先進超伝導トカマク装置「JT-60SA」の運転本格化に向け、前年の約5.5倍となる53億円 を計上している。「福島県次世代漁業人材確保支援事業」のイメージ(復興庁発表資料より引用)復興庁では、原子力災害からの復興・再生で、前年度より微減の4,428億円を要求(事項要求あり)。観光に関わる風評被害対策として、国内外からの誘客促進に向け海の魅力を発信する「ブルーツーリズム推進支援事業」(国土交通省)で新規に3億円を計上。また、福島の水産業復興に向け、「水産業復興販売加速化支援事業」(農林水産省)、「福島県次世代漁業人材確保支援事業」(同)として、それぞれ41億円、4億円を新規に計上している。原子力規制委員会では、総額で前年比24%増の561億円を要求。昨今発生した原子力発電所のテロ対策不備事案を踏まえ、「核物質防護検査体制の充実・強化事業」として16億円を新規に計上したほか、機構・定員要求として核セキュリティ部門に首席核物質防護対策官の創設などを盛り込んでいる。内閣府では、原子力防災対策の充実・強化として、前年の約1.7倍となる172億円を要求。新型コロナウイルス感染症への対応も含めた緊急時避難の円滑化など、原子力災害対応の実効性向上に向け、関係自治体における取組の支援を図っていく。

02 Sep 2021

4062

政府の復興推進会議と原子力災害対策本部会議の合同会合が8月31日に開かれ、避難指示解除に関する新たな考え方を決定した。〈配布資料は こちら〉福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示は、帰還困難区域を除き2020年3月までに、双葉町に設定されていた避難指示解除準備区域を最後にすべて解除されているが、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村、南相馬市に残る帰還困難区域については、5年前の2016年8月31日、両会議は線量の低下状況を踏まえ避難指示を解除し居住可能となることを目指す「特定復興再生拠点区域」を設定する方針を示し、現在、6町村の同拠点区域で除染やインフラ整備などが進められているところだ。福島県浜通り12市町村の状況(復興庁発表資料より引用)このほど示された新たな考え方は、「拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除の方針を早急に示して欲しい」との地元からの要望を踏まえ、帰還意向のある住民が2020年代に帰還できるよう避難指示解除の取組を進めていくため、帰還意向確認(すぐに判断できない住民にも配慮し複数回実施)、除染開始時期・範囲、予算・財源確保などに係る基本方針について定めたもの。今回の方針決定に関連し、福島県の内堀雅雄知事は、同日まとめられた政府の2022年度概算要求に対し発表したコメントの中で、「特定復興再生拠点区域」外に係る調査事業が新たに盛り込まれた(事項要求)ことなどに言及し、「各省庁が本県の復興・創生を真摯に検討した結果と認識」としている。

01 Sep 2021

3151

IAEA・グゼリ氏(右)より評価レポートを受取る江島経産副大臣(経産省ホームページより引用)福島第一原子力発電所の廃炉に関するIAEAのレビューが8月27日に終了し、26の評価事項と23の助言を示した評価レポートが、来日中の同レビューミッションで団長を務めたIAEA核燃料サイクルの廃棄物技術部長・クリストフ・グゼリ氏より江島潔経済産業副大臣に手渡された。〈経産省発表資料は こちら〉IAEAによるレビューミッション来日は、2018年11月以来5回目となるが、今回は感染症対策のため、チーム全員の来日ではなく、6月末から8月初めにかけて週2回のオンラインを通じた討議を経た後、福島第一原子力発電所の現地視察についてはグゼリ氏を含む2名が23、24日に行う形となった。福島第一を訪れALPS処理水を手にするグゼリ氏(東京電力ホームページより引用)処理水の安全性に関しては、別途9月にIAEAの担当幹部が来日し専門的評価が行われる予定だが、27日にフォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者説明を行ったグゼリ氏は、4月の日本政府による処理水処分に関する基本方針決定について、廃炉計画全体の実行を促進するものとして「評価すべき点」と述べた。2018年の前回レビューミッションからの主な進展としては、3号機使用済燃料プールの燃料取り出し完了(2021年2月)、汚染水発生量が約170㎥/日(2018年度)から約140㎥/日(2020年度)に低減したことなどがあげられるが、グゼリ氏は、「東京電力の福島第一廃炉推進カンパニーは詳細な計画を示しており、安全に対する強いリーダーシップも発揮されている」と、組織・プロジェクトマネジメント力を評価。2020年4月に完了した1/2号機排気筒の解体作業にもみられた地元産業の活用についても、「地元の雇用創出や経済活性化につながるもの」などと、肯定的な見方を示した。また、2022年に2号機より着手予定の燃料デブリ取り出しについては、「包括的に性状把握を行っていく必要がある」と、7月に英国より日本に到着したロボットアームによるサンプリング調査の意義を強調したほか、廃棄物の管理や最終的な処分までを見据えた研究開発の必要性も指摘した。

27 Aug 2021

3265

東京都市大学の理工学部と総合研究所による「宇宙探査の今後を担う新技術」について考えるシンポジウムが7月12日にオンラインで開催された。小惑星探査機「はやぶさ2」(文科省発表資料より引用)「はやぶさ2」による小惑星「リュウグウ」のサンプル採取や、「国際宇宙ステーション(ISS)計画」における補給機「こうのとり」の活躍など、日本の宇宙輸送システムの技術力に注目が集まりつつあるが、シンポジウムの冒頭、理工部原子力安全工学科教授の高木直行氏は、「今後の探査範囲拡大や月の地下観測を行うためには、太陽に依存しない発電方式や新たな推進方式が必要となる」と、将来の宇宙探査に向け原子力技術が貢献する可能性を示唆。また、総合研究所教授の高橋弘毅氏は、同研究所内に昨秋設置された宇宙科学研究センターのメンバーとして、「ロケット、人工衛星、望遠鏡を用いた理工連携の宇宙科学研究、それを活用した文理融合の宇宙教育に力を入れていく」と強調した上で、他大学・研究機関からも関心を持ち集まったオンライン参加者に「大いに楽しく議論して欲しい」と口火を切った。日本は宇宙科学研究で、「はやぶさ2」に先立ち、2010年に「はやぶさ」(初号機)が月以外の天体では世界で初めて小惑星「イトカワ」から微粒子を地球に持ち帰るなど、世界トップレベルの成果をあげている。今回のシンポジウムでは、「はやぶさ」(初号機)の電源管理で様々な困難を克服した経験を持つ宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所准教授の曽根理嗣氏が基調講演を行った。JAXAが取り組むソーラー電力セイル計画(曽根氏発表資料より引用)同氏は日本が打ち上げてきた人工衛星に搭載された電池の変遷を紹介。太陽電池との併用(地球周回の際に太陽の影に入るときの補完が必要)で、地球資源衛星「ふよう1号」(1992~98年運用)、地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」(1996~97年運用)には、ニッカド電池や酸化銀・亜鉛電池など、近年まで「古い教科書にも出てくるような電池」が用いられていたという。これらの人工衛星が電池に関わるトラブル発生により運用断念となった経験を述べ、「電源系は正にクリティカルなデバイス」と、将来の宇宙探査における電源技術の重要性を繰り返し強調。最近では、2019年ノーベル化学賞受賞の吉野彰博士らによる研究成果「リチウムイオン電池」が宇宙利用でも信頼性が実証されていることを述べ、「基礎からの研究の積み上げが宇宙探査に寄与しつつある」、「化学的に長期間耐えられるという実証は非常に大事」とした。「宇宙の電池屋」を自称する曽根氏は現在、木星系・土星系の探査を展望し、セイル(帆)膜面上に搭載した薄膜太陽光電池で発電しながらイオンエンジンを駆動して外惑星系を目指す「ソーラー電力セイル探査機」計画に取り組んでいるという。曽根氏の講演を受けて、学生からはJAXAと他機関との原子力分野での協力について尋ねる声もあがったところで、日本原子力研究開発機構OBの植田脩三氏が「宇宙開発と原子力」と題し発表。同氏は、最近の世界の動きとして、米国の有人太陽系探査を見据えた「原子力ロケットエンジン」開発計画、ロシアのメガワット級原子炉を搭載した「スペースプレーン」開発計画、英国の宇宙局とロールス・ロイス社による提携、中国の「2045年に原子力宇宙船を実用化」との報道を紹介。その上で、原子力を宇宙で利用する方法として、(1)原子力電池(放射性同位体の崩壊を利用、ボイジャーに搭載され現在も機能)、(2)電源用原子炉(日本では月面用リチウム冷却高速炉の構想)、(3)核熱推進(原子力ロケットエンジン、火星への有人探査で飛行期間短縮が期待される)――をあげ、これらを通じて若い人たちの原子力に対する関心喚起につながることを期待した。人類の生存圏拡大も視野に入れた宇宙のエネルギーマネジメント構想、月の自転周期や表面温度環境に着目(東芝ESS発表資料より引用)企業からは、東芝エネルギーシステムズ原子力開発部の宮寺晴夫氏とIHI航空・宇宙・防衛事業領域の石津陽平氏が発表。宮寺氏は超小型の月面用原子炉に向けた炉心構造の検討状況や、宇宙空間でのエネルギーシステム構想を披露。石津氏は推進手段としての原子力「核熱ロケット」の原理、開発に必要な要素技術・試験に関する研究成果とともに、海外の開発事例を紹介。同氏によると、米国の原子力ロケット開発は、1950年代に「Rover/NERVA」プロジェクトが立ち上がったが、アポロの月面着陸以降、予算不足で実用エンジンの製造まで至らず中止となり、その後、燃料要素技術の地道な基礎研究が進められ、2020年発表の「DRACO」(Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation:迅速な月地球間活動のための実証ロケット)プロジェクトでは、2025年の地球低軌道上での実証試験目標が掲げられた。高木教授と「追い越せボイジャー計画」のメンバー(都市大原子力安全工学科学生の発表資料より引用)この他、理工学部の機械システム工学科と原子力安全工学科の学生が研究成果を披露。原子力安全工学科の矢口陽樹さんと橋本ゆうきさんは、「追い越せボイジャー計画」と題し発表。小惑星帯でも長期間安定して電力を供給できる「超小型原子力電池(RTG)」、放射性同位体の崩壊を利用した長寿命推進法「アルファ粒子推進エンジン」の検討から、現在地球から最も離れた人工天体とされる「ボイジャー1号」を40年で追い越す深宇宙探査の衛星システムを提案した。学生たちからは、「原子力は世間からバッシングを受け研究のモチベーションが下がっているのでは」といった声もあがったが、学生時代に電池研究への志を周囲に否定されるもスタンリー・ウィッティンガム博士(吉野博士とともにノーベル化学賞受賞)との対面で励まされたという曽根氏は、「誰もやっていないことだからこそ研究といえる」と、若い人たちの独創的なアイデアに期待を寄せた。

26 Aug 2021

5351

意見交換に臨む原子力規制委員ら(規制委庁舎にて)原子力規制委員会は8月25日に臨時会合を開き、東北電力の樋口康二郎社長らと意見交換を行った。同委員会が原子力事業者の経営幹部を順次招き安全性向上の取組について聴取しているもの。〈配布資料は こちら〉東北電力・樋口社長ら、TV会議にて応答2020年4月に就任した樋口社長は、同社で火力部門に長く携わっており、東日本大震災発生直後の2011年6月には原町火力発電所(福島県南相馬市、石炭、100万kW×2)の所長として被害を受けた設備の復旧で陣頭指揮に当たった。こうした経験を通じ同氏は、「安全性確保を大前提に電気を安定的に届ける重要性を痛感した。原子力発電所の安全確保に社長としての責務を果たせるよう日々努めている」と強調。東北電力では女川原子力発電所2号機について、2020年2月に新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を取得し、同年11月には立地自治体より再稼働に係る了解を得ているが、今後の原子力の事業運営に関し、樋口社長は、「事業活動の基盤は『地域社会からの信頼』」との考えを繰り返し述べ、「地域の皆様から信頼され、地域に貢献する発電所として『再出発』する」決意を改めて示した。また、人材育成については、「原子力発電所の停止期間が長期化し、運転経験のない所員が増えており、技術の継承をより一層強化する必要がある」との認識に立ち、シミュレータを活用した訓練、ベテラン社員・OBを交えた勉強会・対話、BWR各社との人材交流を通じた技術の習得・共有などに努めているとした。現在、東北電力の原子力発電プラントでは、東通1号機が新規制基準適合性に係る審査途上にあり、女川2号機では設計・工事計画認可の審査が進められている。プラント審査を担当する山中伸介委員が審査会合に若手社員を出席させていることを評価。樋口社長は、審査中のプラントについては「しっかり対応していく」とした上で、女川3号機に関しては「2号機の審査で得られた知見を踏まえ、審査申請に向けて検討しているところ」と述べた。また、自然災害対応に関する審査を担当する石渡明委員は、「7月28日に台風8号が宮城県に統計史上初めて上陸した」ことを例に、地球温暖化が原因とみられる昨今の気象災害の頻発・激甚化に備えた対策強化の必要性を指摘。樋口社長は、女川原子力発電所OBと新入社員との対話や、東日本大震災発災当時のトップ対談動画(社長、宮城県警本部長)発信などを通じた震災経験の継承に係る取組についても強調。更田豊志委員長は、「当時の経験談は非常に貴重。原子力規制庁にも展開していく必要がある」として、他社も含め震災当時の発電所長による講演シリーズを検討する考えを示唆した。※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

26 Aug 2021

3852

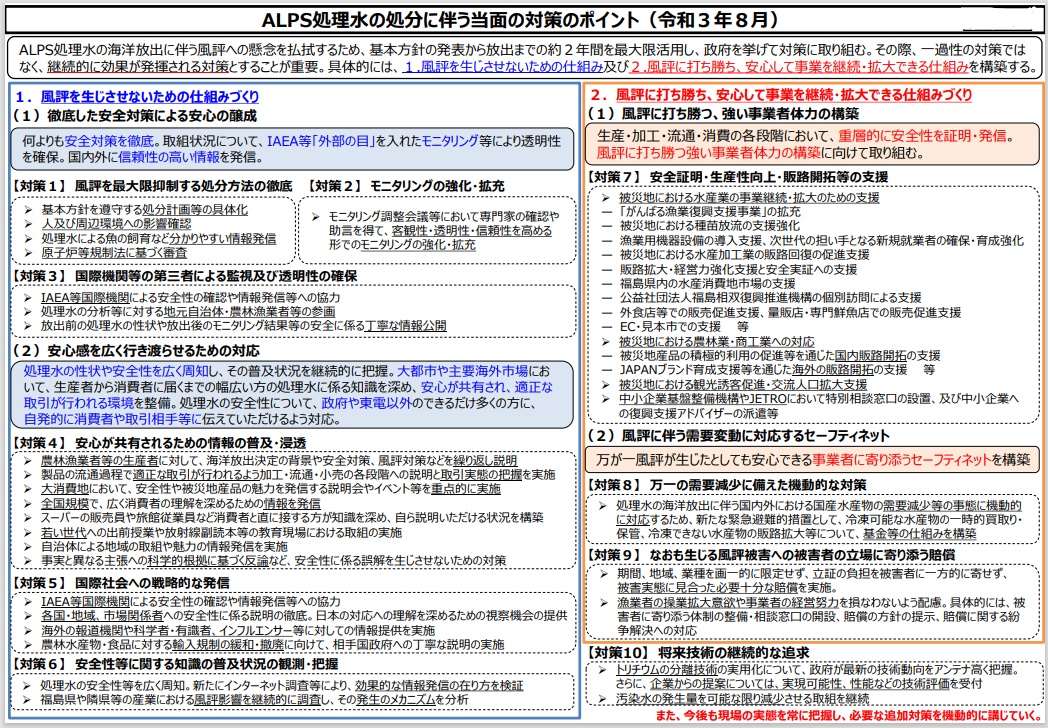

福島第一原子力発電所の処理水の取扱いに関する関係閣僚会議が8月24日に開かれ、(1)風評を生じさせないための仕組み、(2)風評に打ち勝ち安心して事業を継続・拡大できる仕組み――の構築に向けて10項目からなる「当面の対策」を取りまとめた。〈配布資料は こちら〉ALPS処理水(多核種除去設備等によりトリチウム以外の放射性物質を安全に関する基準値以下に浄化した水)の処分方法として、4月に「海洋放出を選択する」との基本方針が決定。関係閣僚会議では、年内を目途に放出後も含めた中長期的な行動計画を策定する。今回取りまとめられた「当面の対策」では、未だ残る風評影響や安全性への懸念を払拭すべく、IAEAやOECD/NEAによる監視・透明性の向上、風評影響の実態把握と適正な商取引の実現を図るとともに、「万一の需要減少に備えた機動的な対策」として、冷凍可能な水産物の一時的買取り・保管や、冷凍できない水産物の販路拡大に係る基金創設を盛り込んだ。今後、関係省庁にて具体的支援内容・予算措置を詰めていく運び。基本方針決定を受け福島県を始め各地で行われた関係者の意見を聴取するワーキンググループでは、漁業者より「安心して漁業を継続できる仕組みが必要」として、政府による水産物の買取りや次世代継承に関する意見も多く出されていた。関係閣僚会議の議長を務める加藤勝信官房長官は、会議終了後の記者会見で、「政府一丸となって必要なことはすべて実行するという姿勢で、スピード感を持ち、今回取りまとめた各施策を確実に実行していく」と述べた。復興庁は20日に行われたタスクフォース会合で、「消費者等の安心と国際社会の理解に向けて」とする情報発信施策パッケージをまとめたところだが、関係閣僚会議に出席した平沢勝栄復興相は「徹底した風評対策に取り組む」と改めて強調。「当面の対策」では、「安心が共有されるための情報の普及・浸透」として、若い世代を対象とした出前授業や教育現場での副読本活用が盛り込まれており、萩生田光一文部科学相は「文科省が制作してきた放射線副読本にALPS処理水に関する記載を追加するとともに、修学旅行の福島県誘致にも取り組んでいく」などと述べた。また、被災地における観光誘客促進・交流人口拡大に関して、赤羽一嘉国土交通相は、東北自動車道の相馬~福島間開通(4月)や常磐自動車道のいわき中央~広野間開通(6月)に触れ、「一人でも多くの方々に福島に足を運んでもらえれば」として、メディアを通じたPR効果にも期待。小泉進次郎環境相、井上信治内閣府消費者担当相は、それぞれ地元との意見交換、風評被害に関する消費者意識調査結果を踏まえ、「重要なのは信頼性」、「正確な情報発信が重要」との認識を示し、所掌の施策を具体化していく考えを述べた。「当面の対策」取りまとめについて、東京電力の小早川智明社長は、「大変重く受け止める。安全確保を大前提に風評影響を最大限抑制するため、モニタリングなどの具体的検討を進めるとともに、損害が生じた場合の賠償も早期に準備する」との考えを示した。

24 Aug 2021

3013

8月18~20日の日程でオーストリアを訪問中の梶山弘志経済産業相は19日、R.M.グロッシーIAEA事務局長と会談し、日本側の要請に応じ福島第一原子力発電所の廃炉、および処理水の安全性に関する各レビューミッションの来日について合意した。〈経産省発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所の廃炉全般に関しては、政府・東京電力による中長期ロードマップに基づく取組の進捗状況に対する国際レビューとして、これまで4回にわたりIAEA専門家で構成されるレビューミッションを受け入れている。直近のミッションは、2018年11月に来日しており、日本に対し、17の評価事項と21の助言を提示した。今回の会談で、5回目となるミッションが8月23日の週に来日することが決まり、梶山大臣は、グロッシー事務局長に対し、厳正で透明性のあるレビュー実施を依頼した。また、処理水の安全性に関するレビューについては、9月にIAEAの担当幹部が来日し開始することで合意。処理水の放出時における周辺環境への影響を含む安全性について、IAEAの安全基準に照らした専門的評価がなされる予定。福島第一原子力発電所の処理水に関しては、梶山大臣がグロッシー事務局長と4月にTV会談を行った際、(1)レビューミッションの派遣、(2)環境モニタリングの支援、(3)国際社会に対する透明性の確保――で協力を要請しており、7月にはIAEAの支援について日本政府・IAEA間で署名が行われている。この他、会談で、梶山大臣は、カーボンニュートラルの実現に向けた原子力の持続的な利用に関して、原子力分野の人材育成と正確な情報発信に関する新たな取組について提案。IAEAが加盟国に対し実施する原子力人材の育成事業で、事故の教訓を踏まえ福島第一原子力発電所を専門教育の場として活用することを提案するとともに、若手女性研究者の原子力科学・技術分野でのキャリア構築支援を目的として創設された「IAEAマリー・キュリー奨学金」などへの支持を表明した。「IAEAマリー・キュリー奨学金」は、2020年の国際女性デー(3月9日)に、マリー・キュリー博士の功績を顕彰して、グロッシー事務局長が立上げを表明したもので、日本も50万ユーロの支援を行っている。

20 Aug 2021

2622

近畿大を紹介した別冊「Newton」(ニュートンプレスホームページより引用)近畿大学が取り組んでいる研究・プロジェクトの最前線の現場がこのほど、科学雑誌「Newton」(ニュートンプレス発行)の別冊版に紹介された。〈近畿大発表資料は こちら〉「Newton」別冊版では2015年にも近畿大学を取り上げているが、今回、「社会に役立つ大学をめざす実学教育のパイオニア 近畿大学大解剖 vol.2」として、同学の理系学部(理工、建築、薬、農、医、生物理工、工、産業理工、情報〈2022年度開設〉)や研究所の60人を超す教員らへのインタビューをもとに編集。近畿大学の「研究力を広く知ってもらう」ため、同学実学教育の象徴として長く実績を積んでいるマグロ養殖の他にも、幅広い分野にわたり研究成果の社会貢献や研究に取り組む学生たちの姿を取り上げており、学外の学生・教員の実習にも供される原子力研究所の研究炉「UTR-KINKI」も紹介されている。近畿大研究炉「UTR-KINKI」(原子力学会発表資料より引用)その中で、原子力研究所所長の山西弘城教授は、「今後、商用の原子炉が老朽化すると、廃炉の問題が出てくる。また、温室効果ガスを抑制するため、既存の原子力発電所の活用も必要となるだろう。そのためには原子力の技術を持つ人材を育成する必要がある」と、原子力教育の重要性を強調した。現在、国内で原子炉を持つ大学は近畿大学と京都大学のみだが、山西教授は、「本物の原子炉での実習は、シミュレーターやオンラインでは味わえない緊張感がある。貴重な教育用の原子炉をできるだけ長く使えるように維持していきたい」とも話している。また、医療における放射線被ばく低減に関するプロジェクトの紹介の中で、医療放射線の国際基準改定に取り組む医学部の細野眞教授も「放射線の研究を行う上で、原子炉がある近畿大学にいる意味は大きい」という。近畿大学では、2022年度より理工学部にエネルギー関連技術の人材育成を図る「エネルギー物質学科」が新設される予定だ。昨今課題となっている新型コロナウイルス感染症対策に関しては、近畿大学の全学部・学科、附属・併設校も参加する学園横断的プロジェクト「オール近大」の取組を紹介。一例として、農学部の松田克礼教授と薬学部の角谷晃司教授が、花粉を吸着する「静電ブラインド」の応用について説明している。花粉症でつらい人がいても窓を開けて換気ができるようにする「静電ブラインド」でウイルスを吸着する可能性を見出すもので、学生時代から30年にわたり共同研究に取り組んでいる両氏に関し、「近畿大学の強みともいえる学部を横断した共同研究がコロナ禍で新たな展開を見せている」と評している。表情が見える「近大マスク」、大阪府下の支援学校や飲食店などに7,000個以上が寄贈された(近畿大ホームページより引用)「オール近大」プロジェクトに関し、2016~19年に経済産業相を務めていた近畿大学の世耕弘成理事長はインタビューの中で、「偏差値や受験ランキングは大学の本質的な価値を示すものではない。われわれが目指すのは本当の意味で社会に役立つ大学だ」と強調。「オール近大」の始まりとなった「福島県川俣町復興支援プロジェクト」(2012年)を振り返りながら、「未曾有のパンデミックに際して、近畿大学の総合力を活かして何かできることがあるのではないか」などと、新型コロナウイルス感染症対策に関するプロジェクト立上げの経緯を話している。研究成果として、感染症対策と意思疎通を両立する透明なプラスチック製の飛沫防止マウスシールド「近大マスク」を紹介。理工学部の西藪和明教授らが開発したもので、デザインは文芸学部の柳橋肇准教授、製作は同学が立地するモノづくりの町・東大阪市の企業が担当。世耕理事長は、「幼児教育の現場では、子供たちは大人の顔を見ながら感情を育んでいる。口が見えることはとても重要だ。聴覚障がいのある方は唇の動きや表情からも情報を得ている」と、「近大マスク」開発の意義を述べている。「Newton」は、地球物理学の権威として知られた東京大学名誉教授の竹内均・初代編集長のもと、1981年に創刊されたカラー版の科学雑誌で、月刊誌の他、最新の科学技術動向や数学・物理の入門的内容をわかりやすく説明するいわゆる「大人の学び直し」などを特集した別冊版が随時刊行されている。

19 Aug 2021

3806

中央環境審議会(環境省)と産業構造審議会(経済産業省)の合同ワーキンググループが8月18日に開かれ、新たな「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」(案)をまとめた。〈配布資料は こちら〉「パリ協定」は2016年に発効した2020年以降の温室効果ガス排出削減のための国際枠組みで、これに基づき日本は2019年6月に、「最終到達点として『脱炭素社会』を掲げ、野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指し、『環境と経済の好循環』を実現する」とする長期戦略を策定し国連に提出している。合同WGでは、2020年10月の「2050年カーボンニュートラル」表明や世界全体の新型コロナウイルス拡大など、現行戦略策定時からの状況変化を踏まえ、見直しに向け検討を進めてきた。新たな長期戦略(案)は、概ね現行戦略の骨格が維持されており、「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、(1)利用可能な最良の科学に基づく政策運営、(2)経済と環境の好循環の実現、(3)労働力の公正な移行(産業構造転換など)、(4)需要サイドの変革、(5)迅速な取組(インフラ分野の取組強化など)、(6)世界への貢献――の視点を追記。温室効果ガスの排出削減対策・施策としては、「排出量のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は8割を超えている」ことから、エネルギー部門における対応の重要性を改めて記述。「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、再生可能エネルギーの最大限導入に取り組み、水素・CCUS(CO2回収・有効利用・貯留)の社会実装を進め、原子力については「国民からの信頼回復に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していく」とされた。技術イノベーションについては、6月に改定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が示す14の重要産業分野、次世代再生可能エネルギー、水素・燃料アンモニア、原子力、自動車・蓄電池などをあげ、「これらの分野における実行計画の着実な実施を通じて、2050年カーボンニュートラル社会の実現可能性を関係省庁が一体となって年々高めていく」としている。新たな長期戦略(案)は今後、パブリックコメントに付された後、官邸レベルの会合を経てオーソライズされ、11月のCOP26(英国グラスゴー)までに国連に提出となる運びだが、委員からは、「国民的関心を高めていくため、見せ方は重要」として、各国の長期戦略にならい図表や写真の活用を求める意見があった。また、地球温暖化が原因とみられる最近の豪雨・土砂災害、「ポストコロナ」に伴う大都市一極集中から地方分散への流れ、企業の国際競争力維持などに関して踏み込んだ記述を求める意見も出された。

18 Aug 2021

4972

東北発の優れた映像コンテンツを表彰するコンテストで地域振興コンテンツ部門大賞「東北経済産業局長賞」を受賞した「Changing Minamisanriku 震災から10年間の変革」((株)はなぶさ)など、2021年の優秀賞受賞計10作品が「東北映像フェスティバル」(主催=東北映像製作社協会)の特設サイトにて公開されている。「Changing Minamisanriku 震災から10年間の変革」は、東日本大震災で被災した宮城県南三陸町で大学や企業の研修を受け入れている「南三陸ラーニングセンター」が発災後10年間の変化を踏まえ次の10年を考えるというテーマで制作したもの。復興支援のアルバイトをきっかけに南三陸町に移住し竹の栽培・活用に取り組む東京出身の若者、地元に観光果樹園と直営のカフェを開くことを夢見る若手就農者と師匠、都会での会社員生活を辞しUターンして漁業を継いだ漁師らへのインタビュー映像を通じ、10年を経過し南三陸町で働く人たちに生じた価値観の変容を描いている。ワカメ、ホヤ、ホタテ、カキなどの養殖に従事してきた漁業者は、養殖棚を競うように増やしていったかつての状況が震災後、漁師仲間との議論も経て「海を守り質の高いカキを生産するため養殖棚の数を3分の1に減らす決断」により変化した経験を述懐。不安もあったが水揚げまでの期間が以前より短くなり生産コストも下がってきたとした上で、「自然の海から恩恵をもらって仕事していたことに気付いた」と語っている。フルーツピークス福島西店を紹介する「福島にイクンジャー」隊員ことJR福島駅・鈴木さん(右、東北映像フェス特設サイトより引用)この他、地域振興コンテンツ部門の優秀賞として、「福島のイイところ教え隊『福島にイクンジャー』タベルンジャー出動篇!」(JR東日本企画、デンタ・クリエイティブワークス)を紹介。東日本大震災発生から10年の節目をとらえJRグループが4~9月にかけ実施している東北観光の魅力発信・誘客の取組「東北デスティネーションキャンペーン」のPRとして制作されたシリーズ動画の一つで、JR福島駅の若手社員らが駅長が率いる観光戦隊「福島にイクンジャー」に扮し、福島市内の観光物産館やグルメスポットを案内する。番組部門では大賞「東北総合通信局長賞」を、「『日本のチカラ』なりたい自分になるって決めたんだ!」(東北映音)が受賞。事故で車いす生活を余儀なくされているYou Tuberの渋谷真子さん(山形県鶴岡市)の日常を取材したもので、「真子さんやご家族、友人の人柄や思いが表情からも十分に伝わってくる」などと評価されている。また、CM・PRキャンペーン部門の大賞では、岩手県のクラフトビール「ベアレンビール」のイメージCM「ベアレンフアンになろう」((有)哲学堂)が紹介されている。

17 Aug 2021

2500

【国内】▽7日 原子力学会が中学教科書のエネルギー・放射線関連の記述で調査報告、新学習指導要領踏まえ▽8日 日本政府、福島第一処理水の処分に関するIAEAの支援について署名▽9日 原子力委員会が2020年のプルトニウム管理状況を発表、英国事業者再処理委託分の計上により微増▽12日 総合エネ調WGが電源別の発電コストで試算結果(暫定版)示す▽12日 福島第一2号機燃料デブリ取り出しのロボットアームが英国より到着▽12日 原子力機構の研究炉「JRR-3」が供用運転を再開、RIの国内生産に期待▽15日 環境省が放射線の健康影響と風評被害に関する情報発信で新プロジェクト発足を発表▽15日 量研機構が次世代の重粒子線がん治療「量子メス」でシンポ開催▽21日 総合エネ調、次期エネルギー基本計画の素案示す▽21日 日本原燃の低レベル放射性廃棄物埋設センター増設に関し規制委が事業変更許可発出▽21日 リサイクル燃料貯蔵・むつ中間貯蔵施設の事業開始が2021年度から2023年度に変更▽21日 東京電力が特別事業計画変更を政府に申請、柏崎刈羽原子力発電所の2022年度以降再稼働を仮定した収支見通しも示す▽27日 2020年度版原子力白書が発表、福島第一原子力発電所事故発生から10年で特集▽27日 美浜3号機が10年ぶりに本格運転復帰、国内初の40年超運転▽30日 内閣府の原子力防災協議会が島根地域の緊急時対応を了承▽30日 原子力機構の高温ガス炉「HTTR」が10年半ぶりに運転再開 【海外】▽1日 台湾の國聖1号機が早期閉鎖▽6日 米GEH社が同社製SMR「BWRX-300」の商業化に向けカナダのカメコ社らと協力▽7日 米エネ省、先進的原子炉の建設コスト削減目指しGEH社と協力▽8日 欧州議会の議員約90名が原子力をタクソノミーに含めるようEC幹部に請願▽9日 韓国の規制当局、建設中の新ハヌル1号機に条件付きで運転認可を発給▽13日 中国のCNNC、多目的小型モジュール炉(SMR)「玲龍一号」の実証炉を海南島で本格着工▽13日 米NASA、深宇宙探査用の核熱推進システム開発でSMR開発企業3社を選定▽15日 IEAの「電力市場報告書」:2021年に世界の電力需要は5%上昇、化石燃料の発電量が増加▽16日 米ケイロス社の「フッ化物塩冷却高温炉(FHR)」、2026年に実証炉完成へ▽19日 スロベニア、国内唯一のクルスコ原子力発電所で2基目の建設に向け手続き開始 ▽20日 韓国の斗山重工が米ニュースケール社への支援継続で追加投資▽22日 中国・台山1号機の小規模燃料破損についてEDFが見解表明▽23日 ロスアトム社、海上浮揚式原子炉で極東地区の銅鉱採掘会社に電力供給へ▽23日 ブラジル、アングラ3号機の工事再開に向け国内で土木建築業者を選定 ▽28日 中国でロシア製の徐大堡3号機を本格着工▽29日 英国政府、先進的モジュール式原子炉(AMR)の実証プログラムでHTGRを有力候補に▽29日 米規制委、テキサス州の中間貯蔵施設の建設・操業認可発給に向け環境影響声明書発行▽29日 米ジョージア・パワー社、ボーグル3、4号機の完成時期を数か月延期 ▽30日 ルーマニアのチェルナボーダ原子力発電所増設計画に米国政府が実務協力開始▽31日 エジプト初の原子力発電所用にロシアで機器製造開始 ☆過去の運転実績

12 Aug 2021

3360

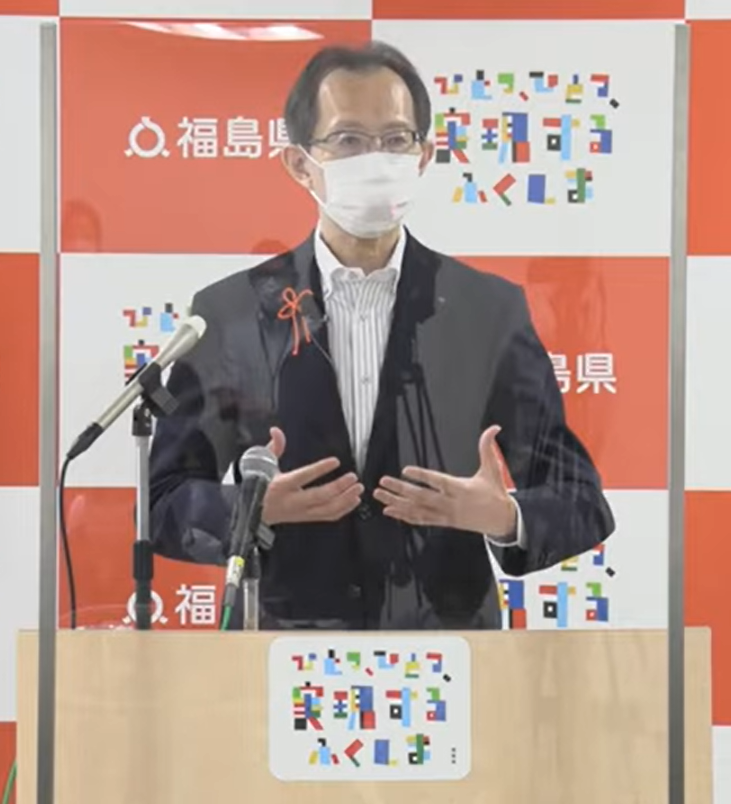

会見を行う福島県・内堀知事(インターネット中継)福島県の内堀雅雄知事は8月11日、記者会見を行い、コロナ対策として134億円を計上した2021年度8月補正予算について説明後、東日本大震災からの復興を世界に発信する「復興五輪」を掲げ8日に17日間の日程を終了した東京オリンピックの所感を述べた。内堀知事はまず、「『光と影』が混ざり合った『復興五輪』だった」と回想。その上で、「明るい光」として、(1)3月に聖火リレーがJヴィレッジをスタートし浜通り地域を巡り大会期間中には聖火台で浪江産の水素により輝き続けた、(2)県内で野球・ソフトボールの計7試合が開催された、(3)選手村で福島県産の農産物が活用された――ことをあげ、「これらが『復興五輪』の一つの形につながっていると思う」とした。一方で、「深刻な影」として、(1)聖火リレースタート直前の開催延期決定、(2)無観客での競技開催、(3)根強く残る風評被害――を指摘。特に、今回のオリンピックが無観客開催となったことに関し、内堀知事は、「『復興五輪』の重要な部分は、世界各国からの観客・報道陣が福島の地に来て、見て、感じてもらうことだ」と強調し、「一番根幹の部分が失われてしまった」と、無念の意をあらわにした。また、福島県産の農産物・花きに対する誤解・偏見に基づく風評が一部にみられたことを振り返り、「福島第一原子力発電所事故発生から10年5か月が経過したが、今なお根強く風評被害が続いている」とし、県産品の輸入規制を講じている国々の温度差に言及しながら「愚直に粘り強く事実を訴え続け、この状況を変えていかねばならない」と強調。内堀知事は、ソフトボール金メダリストの上野由岐子選手の言葉「あきらめなければ夢はかなう」を紹介。続くパラリンピアンの活躍に期待するとともに、「福島へのエール、『復興五輪』のレガシー」と受け止め、引き続き途上にある福島の復興、今回のオリンピックでなし得なかったインバウンドの集客にも取り組んでいく考えを述べた。

11 Aug 2021

2616

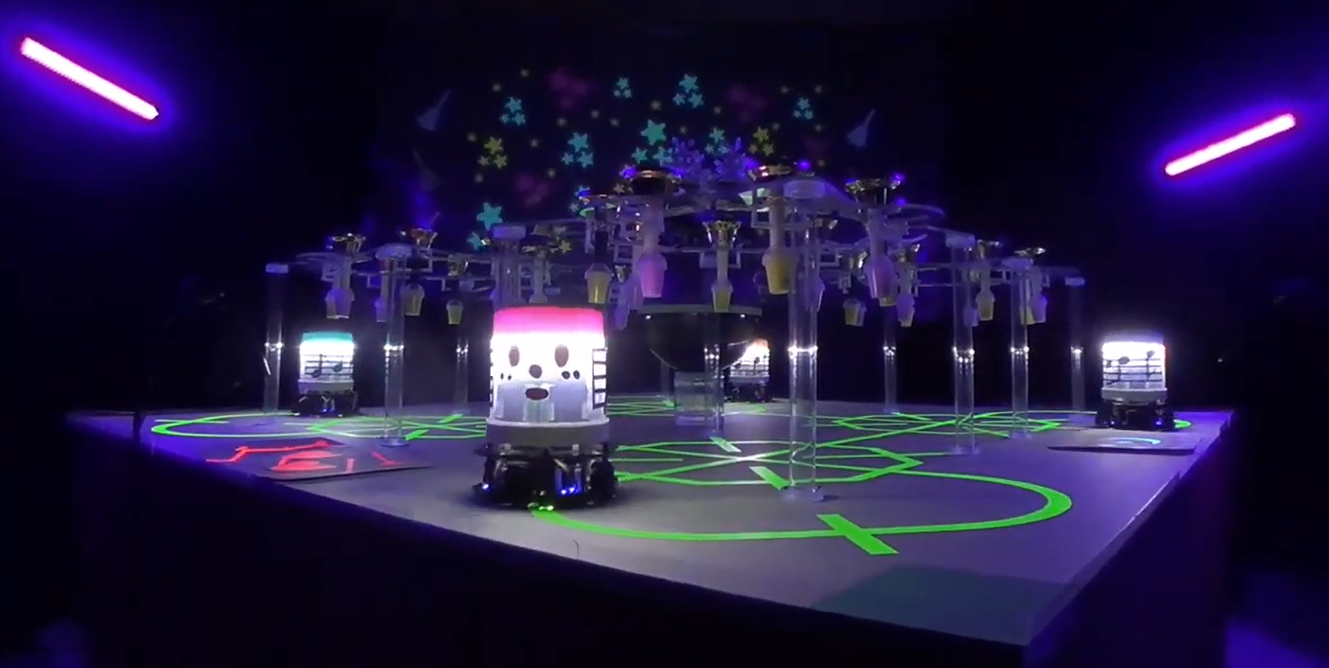

福島高専の学生が製作したロボットが、先端技術館「TEPIA」(東京都港区)のバーチャル・ミュージアム「デジタルTEPIA」で紹介されている。福島高専は、「廃炉創造ロボコン」の開催など、廃炉人材育成に力を入れており、4月にはロボット製作を通じた廃炉遠隔技術に係る理解増進の功績から、同高専機械システム工学科准教授の鈴木茂和氏が2021年度文部科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞している。「デジタルTEPIA」で紹介されているロボットは、2020年11月にオンライン開催された「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2020 全国大会」(高専ロボコン)でデザイン賞を受賞したハンドベル演奏ロボット「鈴音」(すずね)。暗闇の中、格子状に配置されたハンドベルの下を4台のロボットが異なる色の光を点滅させ動き回りながら、「きらきら星」や「ふるさと」を涼しげに演奏する。〈動画は こちら〉インタビューに応じる鈴木碧さん(左)と鈴木菜緒さん(TEPIAホームページより引用)「鈴音」を製作した電気電子システム工学科の鈴木碧さんと化学・バイオ工学科の鈴木菜緒さんは、「デジタルTEPIA」のインタビューの中で、ものづくりの面白さを強調。それぞれ、中学のラジオ製作、オープンキャンパスで体験したナイロン合成実験をきっかけに自身の専攻分野を選んだとしており、「全然うまくいかなかったものが動いた瞬間はすごく嬉しい」、「普段の生活で使っているものなのに、『どうやって作られているのかわからない』というものがたくさんある」と、話している。賞をとった「鈴音」は、磁石を使ってロボットがベルに直接触れずに音を鳴らすのが特徴で、音色の調節、特に人間が演奏するように「単発で『ポン』と鳴らすにはどうすればよいか」で最も苦心したという。高専ロボコンのテーマ「誰かをハッピーするロボット」に応え、「音楽で人を楽しませられれば」と、「鈴音」製作に取り組んだ鈴木碧さんは、ロボットがメンタルケア面で活躍する将来性を展望し、「まずは挑戦して欲しい」と、後輩たちのチャレンジ精神に期待を寄せている。先端技術館「TEPIA」は現在、感染症対策・リニューアルに伴い休館中のため、ウェブサイト上で楽しめるバーチャル・ミュージアム「デジタルTEPIA」での見学を案内している。「鈴音」は、その中で若手によるアイデアを紹介する「若者イノベーター」で取り上げられたもの。「デジタルTEPIA」では、この他、「暮らし・経済」、「社会」、「地球・生命」や、コロナを踏まえた新しい生活様式「ニューノーマル」に関するテクノロジーを展示。自動ミキシング機能によるリモート合唱システム「tuttii」(電気通信大学)、AIを用いオンライン会議での身なりや表情をTPOに応じて置き換えられる「xpression camera」((株)EmbodyMe)、特殊な光学フィルタにより人が集まる施設での使用を可能としたウィルス抑制・除菌用UV照射器「UVee」(東芝ライテック)などが紹介されている。

06 Aug 2021

2729

総合資源エネルギー調査会の発電コスト検証ワーキンググループ(座長=山地憲治・地球環境産業技術研究機構理事長)は8月3日、2020年および2030年の各時点における電源別発電コストの試算結果をまとめた。〈配布資料は こちら〉同調査会下、基本政策分科会による2030年に向けたエネルギー政策の議論の参考とすべく、3月末より検討を行ってきたもので、石炭火力、LNG火力、原子力、風力(陸上/洋上)、太陽光(事業用/住宅)など、15の電源別に、新たな発電設備を更地に建設・運転した際のkWh当たりコストを算出。7月の前回WG会合で概算値が示されていたが、今回、各電源ごとに内訳(政策経費、社会的費用、燃料費、運転維持費、資本費)を明示し精緻化した値となっている。WGでは、風力や太陽光などの自然変動電源の比率が増えることに伴い、単体電源の評価に加え、電力システム全体を安定させる「系統安定化費用」の取扱いが議論となったが、3日のWG会合では、委員の荻本和彦氏(東京大学生産技術研究所特任教授)が、ある電源を電力システムに受け入れるための費用も含め分析する「電源別限界コスト」の評価手法について説明。同評価によって、例えば、現状のエネルギーミックスに太陽光を追加した場合に発生する火力の効率低下に伴う費用も反映されるとしている。各電源が電力システム全体に与える影響に関する評価は、OECD他、諸外国でもエネルギー政策立案に活用されており、今回まとめられた試算結果では、2030年時点の発電コストについて、この「電源別限界コスト」も参考値として追記した。それによると、基本値との対比で、原子力で11.7円が14.4円に、陸上風力で14.7円が18.5円に、太陽光(事業用)で11.2円が18.9円となるなど、それぞれ上昇。4日の基本政策分科会にも出席し説明を行った荻本氏は、どの電源を追加しても電力システム全体にコストが生じることから、「上がる費用をどう抑制し負担するかが次の課題だ」と、エネルギー需給全体を俯瞰した継続的議論の必要性を強調した。

04 Aug 2021

8852

関西電力は8月2日、運転開始から40年を超える美浜3号機、高浜1、2号機の運転計画を決定した。テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の運用開始時期に見通しが立ったことによるもの。〈関西電力発表資料は こちら〉新規制基準で要求される特重施設設置については、プラント本体の設計・工事計画認可から5年間の猶予期間が与えられているが、先般7月27日に本格運転に復帰した美浜3号機は、同施設が未整備のため設置期限となる2021年10月25日までに一旦停止する。関西電力が発表した運転計画によると、同機では、2022年9月頃に特重施設の整備を完了し運用を開始。プラントは停止から1年後となる同10月20日に運転を再開する予定。2011年以降停止している高浜1、2号機とも、同様に特重施設の設置期限を2021年6月9日に迎えているが、それぞれ同施設の運用開始時期を2023年5、6月頃、プラントの運転再開時期を同6月20日、7月20日と計画。2021年4月末時点で検査時期が未定となっていた高浜2号機の安全性向上対策工事は、2021年12月頃に完了予定としている。また、既に再稼働している大飯3、4号機の特重施設の運用開始時期について、それぞれ2022年12、8月頃と発表。いずれも同施設の設置期限を同8月24日に迎える。関西電力の原子力発電プラントでは、高浜3、4号機で既に特重施設が運用を開始している。他プラントでも同施設の整備が完了し、2023年夏には既存7基による再稼働が確立することとなりそうだ。

03 Aug 2021

8167

日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉「HTTR」(茨城県大洗町、高温ガス炉、熱出力3万kW)が7月30日、10年半ぶりに運転を再開。2011年初頭の第13サイクル運転終了後、東日本大震災を挟み、新規制基準対応に伴い停止していた。〈原子力機構発表資料は こちら〉原子力機構では、「HTTR」の再開に向けて、2014年9月の試験研究炉「JRR-3」に続き、同年11月に新規制基準適合性に係る審査を原子力規制委員会に申請。「HTTR」は2020年6月に原子炉設置変更許可に至った後、安全対策工事が行われ、2021年7月に入り原子炉起動までに実施すべき検査を終了しこのほど運転再開となった。今後は、運転状態において原子炉の性能を確認するための検査を順次実施し、9月末には原子炉出力100%の状態での最終検査を行い本格運転となる予定。高温ガス炉技術に関しては各国で開発が加速しており、日本も国際協力を推進しているが(文部科学省高温ガス炉技術開発作業部会資料 参照)、「HTTR」運転再開後はまず、2009年から実施されているOECD/NEAの安全性実証試験プロジェクト「炉心強制冷却喪失共同試験」を速やかに再開。2010年の低出力(30%)下による炉心流量喪失試験で「制御棒を挿入せず、冷却せずに、物理現象のみで、原子炉が自然に静定・冷却されることを確証」した成果を踏まえ、より厳しい条件を付加した試験を段階的に進め、高温ガス炉に関する安全基準の国際標準化にも貢献していく。高温ガス炉は水素製造などの多様な産業利用の可能性が期待されている。一方で、水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」では強酸が介在することから、耐腐食性の機器開発も課題だ。原子力機構の高温ガス炉研究開発センターが説明した熱利用試験計画によると、こうした基盤技術を確立させ、2030年までに「HTTR」と水素製造施設の接続技術を開発するとしている。高温ガス炉開発に関しては、原子力産業分野の取組の一つとして、「2050年カーボンニュートラル」に伴うグリーン成長戦略で、「2030年までに大量かつ安価なカーボンフリー水素製造に必要な技術開発を支援していく」とされているほか、7月21日に資源エネルギー庁が示した次期エネルギー基本計画の素案でも水素社会実現に寄与する有望性を述べている。「HTTR」の運転再開を受け、萩生田光一文部科学相は、「各種試験が順調に進み、高温ガス炉に関する技術が蓄積され、『HTTR』を活用した水素製造に係る要素技術開発を始め、各種分野への応用に向けた取組が進展することを期待」との談話を発表。梶山弘志経済産業相もメッセージを寄せ、高温ガス炉が産業分野の脱炭素に資する可能性を述べた上で、「カーボンニュートラルに向けた取組が進展することを期待」としている。

30 Jul 2021

8493

関西電力の美浜3号機(PWR、82.6万kW)が7月27日の17時、原子力規制委員会による最終検査を終了し、2011年5月の定期検査入りからおよそ10年ぶりに本格運転に復帰した。国内初の40年超運転となる。同機は6月23日に原子炉を起動し、29日に定期検査の最終段階となる調整運転として発電を再開していた。美浜3号機の本格運転再開を受け、関西電力の森本孝社長はコメントを発表。立地地域への感謝の意を表するとともに、「40年を超えて原子力発電所を最大限活用していくことは、電力需給の安定化やゼロカーボンの推進の観点から非常に有意義」と強調。同機で2004年に発生した死傷事故の反省と教訓を深く心にとどめ、安全性をたゆまず向上させていく強い意志と覚悟のもと、安全・安定運転の実績を積み重ねていく決意を述べた。美浜3号機は、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」が未整備のため、同施設の設置期限となる10月25日までに停止する。

28 Jul 2021

3341

原子力委員会定例会の模様原子力委員会は7月27日の定例会で2020年度版の原子力白書を決定、発表した。今回は、3月に福島第一原子力発電所事故発生から10年を迎えたのをとらえ、特集として、10年を経た「福島の今」、事故の検証と教訓、福島の復興・再生について整理。これを踏まえ、原子力委員会として、「すべての原子力関係者が忘れてはならないこと」、「すべての原子力関係者が協働して取り組まなければならないこと」を述べている。白書の冒頭で、上坂充委員長は、「福島の着実な復興と再生、様々な改善に真摯に取り組むことは、わが国の原子力利用にとって必須であるとともに、世界に誇ることのできる活力ある日本を再生していくために必要不可欠な要素」と、今回特集の意義を強調。白書は今後、閣議配布となり諸々の政策立案に供されるものとなるが、定例会での決定に際し、上坂委員長は、「わかりやすくまとまっている」と、所感を述べた上で、9月に開催予定のIAEA総会他、OECD/NEAなどの国際機関に紹介する考えとともに、人材育成の観点から大学の講義で活用されることにも期待を示した。原子力委員会がまとめた福島第一原子力発電所事故に関する見解(原子力白書より引用)福島第一原子力発電所事故発生から10年を過ぎ、白書では、「10年以上の長期にわたって住民や地域社会にここまで大きな被害をもたらすことを誰が予想していただろうか」と自省。福島が直面している課題の一つとして、「風評」と「風化」をあげ、原子力関係者に対し、「二度と事故を起こさないために、原子力災害に関する記憶と教訓を忘れないこと」、「事故によって生じた風評が固定化され、福島の人たちを苦しめている」と、改めて強調。風評問題が復興・再生の壁となっていることを指摘し、「専門的な取組だけでなく、福島を知ること、行ってみること、食べてみることといったシンプルな取組を続けることも重要」などと、各人による地道な努力の必要性を述べている。白書では随所にコラムを設けており、世界的な新型コロナウイルスの拡大を踏まえた経済回復や環境保全における原子力の役割に関し、OECD/NEA、世界原子力協会(WNA)が2020年に発表した政策文書について取り上げている。

28 Jul 2021

2748

日本原子力産業協会は7月27日に理事長会見を開き、その中で新井史朗理事長は先般示された次期エネルギー基本計画の素案に対するコメントを述べた。総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会は21日に、昨秋の菅首相による「2050年カーボンニュートラル社会の実現」表明など、最近のエネルギー・環境を巡る動きを受けたこれまでの議論を踏まえ、エネルギー基本計画の素案を提示。「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた課題と対応として、原子力については、「国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していく」とされた。これに関し、新井理事長は、「原子力を活用する方針が示されたものと認識する。原子力が価値を最大限発揮し、『2050年カーボンニュートラル』の実現に貢献できるよう精一杯取り組んでいきたい」と強調。また、エネルギー基本計画の素案では、2030年における電力需給の見通しとして、電源構成などの暫定値も示しており、総発電電力量9,300~9,400億kWh程度のうち、原子力の占める割合は現行の2030年エネルギーミックス(2015年策定の長期エネルギー需給見通し)と同水準とされた。新井理事長は、「この政策目標の達成に向けて新規制基準に合格したプラントの再稼働、長期サイクル運転による設備利用率の向上に努めていく」としたほか、今後も原子力産業界が原子燃料サイクルの推進、高レベル放射性廃棄物の最終処分などの諸課題に対し着実に取り組んでいく重要性を強調。原子力の電源構成比率「20~22%程度」の達成見込みについて問われたのに対し、省エネの深掘りなどにより総発電電力量の見通しが現行の2030年エネルギーミックスで示す10,650億kWh程度を下回っていることも踏まえ、「既に再稼働しているプラントに加えて、現在新規制基準適合性に係る審査が申請されている、および原子炉設置変更許可に至っているプラントも含めた27基で十分達成できるのでは」とした。また、新井理事長は、国内初の40年超運転となる関西電力美浜3号機の営業運転再開に関し、関係者の努力や地元の方々の理解に対する敬意・謝意を改めて述べた上で、「わが国の原子力産業界にとって大変意義深いこと」と強調し、今後も長期運転に向けた動きが進むことを期待(5月18日理事長メッセージ 参照)。関西電力では、同機に続いて30日にも大飯3号機が営業運転に復帰予定だが、両機合わせて関西圏の夏の電力安定供給を増強するものと歓迎した。美浜3号機は、6月23日に原子炉起動後、同29日に調整運転として発電を開始して、原子力規制委員会による最終検査を終了し7月27日17時に本格運転に入っている。

28 Jul 2021

2700