ベトナム商工省は11月17日、党政治局がベトナムでの原子力発電開発の再開に合意したことを明らかにした。ファム・ミン・チン首相が11月12日に実施した第15期第8回国会における演説によると、同国では2025年には電力需要が12~13%増大し、その後の数年間でさらなる増加が予測されている。さらに、2045年の電力需要は2023年5月決定の第8次国家電力開発基本計画で示された予測の1兆 kWhを上回り、1.2兆kWhに達するという。国会会期中の11月7日には、エネルギー需要の高まりを受け、多くの議員がニントゥアン原子力発電プロジェクトをできるだけ早期に再開するよう求めていた。政府では現在、商工省が中心となって電力法の改正手続きを進めており、原子力発電の開発についても改正法案に含まれている。2030年までに発電設備容量を2022年比でほぼ倍増、2050年までにネットゼロの目標を達成し、国家のエネルギー安全保障を確保すべく、再生可能エネルギー(風力、太陽光など)の開発を強力に進めるとともに、新しいエネルギー源(原子力と水素)の導入に向け、第8次国家電力開発基本計画を修正するとしている。2016年11月、ベトナムの国会は経済状況を理由にニントゥアン原子力発電プロジェクトの中止を決定した。同プロジェクトでは、ロシアと日本がベトナムに協力して、第一および第二原子力発電所(各200万kW)を建設する計画であった。

19 Nov 2024

3828

国際原子力機関(IAEA)と欧州復興開発銀行(EBRD)は第29回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP29)会期中の11月13日、IAEAのR. グロッシー事務局長とEBRDのO. ルノーバッソ総裁が両機関の協力強化を目指す覚書を締結した。この新たな覚書の下で両機関は、EBRDの活動対象国が原子力利用を検討するにあたり、エネルギー政策・戦略、ガバナンスと資金調達の枠組み、ネットゼロ目標を達成するためのメカニズムなどの策定に向けた活動を支援する。原子力発電および非発電利用分野における原子力・放射線安全分野と技術インフラのほか、関連施設の廃止措置、放射性廃棄物の管理を支援対象とする。MOUに署名したIAEAのグロッシー事務局長は、「我々は共に、原子力安全における長年の協力をベースとするだけでなく、能力構築、クリーンエネルギー、経済回復力に向けて新たな扉を開いた。EBRDのような金融機関とのパートナーシップは、低炭素社会の実現に必要な投資を活性化するとともに、原子力のメリットがあらゆる人にアクセス可能で、安全で、持続可能であるために不可欠である。特に、SMRの技術的および商業的可能性についてEBRDと意見交換できることを楽しみにしている」と述べ、原子力エネルギーを拡大するための金融機関や民間セクターとのパートナーシップの重要性を強調した。IAEAは、政府、産業界、銀行、その他のステークホルダーに対し、資金やノウハウなどの提供を要請している。EBRDは、中東欧諸国における自由市場経済への移行並びに民間及び企業家の自発的活動を支援することを目的として、1991年に設立された国際開発金融機関。東欧、ロシア、中央アジアでも原子力関連施設の廃炉や環境復旧活動を支援する他、いわゆる「アラブの春」以降、チュニジアやヨルダン、エジプトなど、地中海の東南岸諸国も支援対象地域に加えている。2021年、IAEAとEBRDは、ウクライナ当局と、チョルノービリ原子力発電所の廃炉と立入禁止区域における放射性廃棄物の管理において、安全で費用対効果の高い解決に向けて、引き続き協力することで合意した。チョルノービリ関連プロジェクトに加え、IAEAはブルガリア、リトアニア、スロバキアにおける原子力発電所の廃炉のための技術的助言を実施するほか、中央アジアにおけるウラン採掘・製錬サイトの環境復旧活動においてEBRDと連携した。

19 Nov 2024

1730

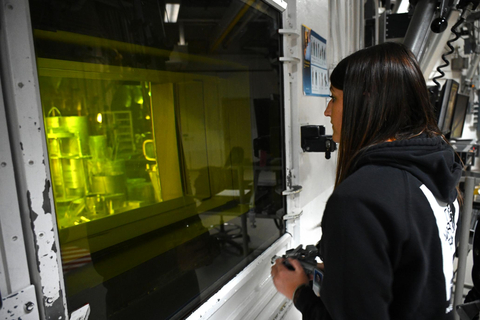

加ブルース・パワー社は11月1日、過去2年間の同位体生産システム(IPS)による医療用放射性同位体(RI)のルテチウム177(Lu-177)の生産実績に基づき、医療用RIの生産能力を拡大する計画を発表した。ブルース・パワー社は、加原子力安全委員会(CNSC)に書簡を送り、同社のブルース原子力発電所7号機(CANDU、87.2万kWe)におけるルテチウム177の生産実績に基づき、他の原子炉にもIPSを設置する計画を示した。ルテチウム177は、神経内分泌腫瘍や前立腺癌など、様々ながんの治療に使用される医療用RI。ブルース・パワー社は、需要のある他の医療用RIも生産するため、2025年に運転認可の修正を申し入れる計画だとしている。ブルース・パワー社のJ. スコンガック副社長は、「カナダは医療用RIの生産において世界でも超大国。当社のCANDU炉は、電力の安定供給をしながら、大規模かつ一貫した規模で同位体を照射する能力がある。コバルト60とルテチウム177の生産能力を最大限に高め、需要のある他の医療用RIの生産の追加を検討し、世界中のがん患者のために社会的責任を果たしていきたい」との考えを示した。ブルース・パワー社は2019年にIsogen社(Kinectrics Inc.とFramatome Canadaの共同出資会社)と提携し、ルテチウム177を生産するIPSを7号機に設置した。IPSは2022年10月に稼働、今年10月には2番目の生産ラインが稼働した。7号機は運転期間延長に向けて主要部品交換(MCR)を伴う大規模改修を2028年後半に開始する予定にしており、停止中もRIのサプライチェーンを維持できるよう、2027年までに6号機に2つ目となるIPSの設置を計画する。2029年には生産容量の拡大のため、ブルースA(1~4号機)の原子炉に3つ目のIPS設置の可能性を検討する予定だ。ブルース・パワー社は、医療用RIの販売大手である加ノルディオン社とのパートナーシップを通じて、医療器具・機器の滅菌や脳腫瘍や乳がんの治療にも使用されるコバルト60を長年にわたり安定供給している。ブルースB(5~8号機)のMCRによる停止期間中でも、運転期間延長期限である2064年までコバルト60の供給を確保しており、今回の改修により生産量の増加が見込まれている。なお、加オンタリオ州のS. レッチェ・エネルギー電化大臣は11月8日、ブルース発電所サイトを訪問。ブルース・パワー社とパートナー企業が、がん治療用RIを処理するホットセル施設を設置することを発表した。同大臣は、「これにより、短寿命のルテチウム177の処理能力が向上し、世界中のがん患者にタイムリーに届くようになる。がん治療用RIの生産と処理における世界的リーダーであるオンタリオ州の地位をさらに確固たるものにする」と語った。ブルース・パワー社とパートナー企業のIsogen社は、ブルース発電所サイトまたはIsogen社の施設のいずれかにホットセルを設置する計画だ。ホットセルは、機器の制御・操作が可能で安全な封じ込め機能を持ち、RIから人体を保護するシールド施設。これにより、ブルース発電所の7号機で製造されたルテチウム177の初期処理が可能になり、全体の処理時間を短縮、生産から2週間以内に患者への投与が可能になるという。

18 Nov 2024

2069

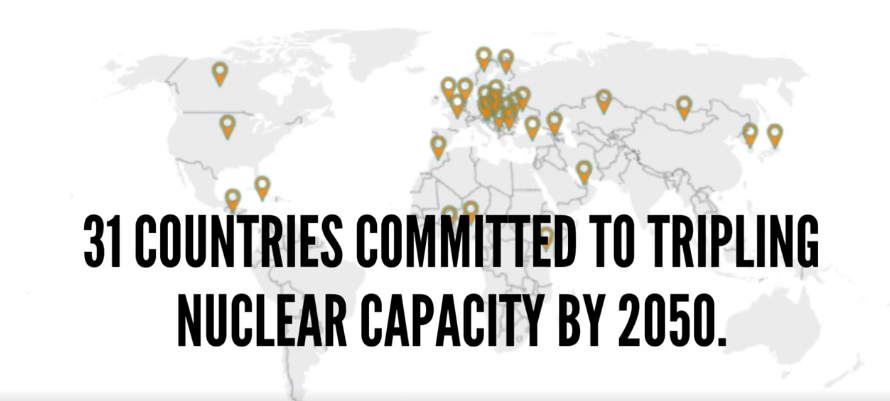

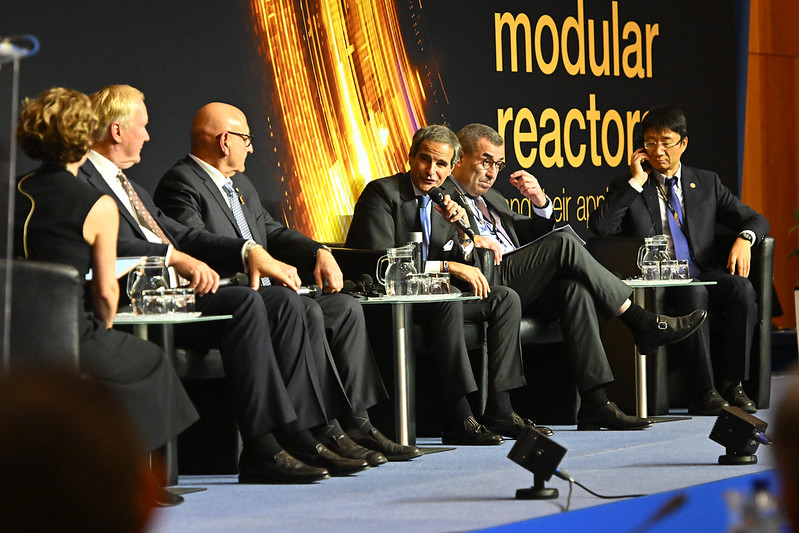

アゼルバイジャンのバクーで11月11日~22日の日程で開催されている、第29回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP29)において11月13日、COP議長国と国際原子力機関(IAEA)共催による首脳級パネルが開催された。「原子力など低炭素エネルギーへのファイナンスに関する首脳級パネル」と題した同パネルでは、低炭素電源の大規模展開に必要な資金調達について議論された。2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にするという「原子力の三倍化宣言」には、同日あらたに6か国が署名し、現時点で31か国が署名している。「パリ協定」で示された1.5℃目標の達成には、クリーンエネルギーの拡大と効率改善が必要であるが、そのための資金調達は喫緊の課題である。この首脳級パネルには、アゼルバイジャンのP. シャフバゾフ・エネルギー大臣、IAEAのR. グロッシー事務局長、国際エネルギー機関(IEA)のF. ビロル事務局長、世界原子力協会(WNA)のS. レオン事務局長のほか、ガーナ・エネルギー省、欧州復興開発銀行(EBRD)、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)、国連欧州経済委員会(UNECE)の高官が登壇した。グロッシー事務局長は、「金融機関は市場が求めるものに適応し、歩調を合わせなければならない。原子力には明確な需要がある」とした上で、「政府支援、グリーンローン、官民パートナーシップ、国際協調融資などの手段がある。今はコミットメントが必要。1.5℃の目標を達成可能な範囲に維持するためには、原子力は不可欠であり、我々が一丸となってその可能性を最大限に引き出す時が来た」と語った。IAEAが最近発行した、「気候変動と原子力発電」に関する報告書2024年版によると、2050年までに「原子力の三倍化」を達成するには、年間1,500億ドル(約23.4兆円)の投資が必要になるという。パネルでは、先進国と新興国・途上国(EMDEs)の双方で必要とされる低炭素技術の展開の大規模な拡大に対処するために必要な資金調達の選択肢について議論された。また、気候資金の新規合同数値目標(New Collective Quantified Goal on Climate Finance: NCQG)とともに、資金調達を支援・投資を誘致するための政府、民間セクター、多国間開発銀行の役割について検討され、官民セクター間の協力の重要性が示された。なお、パネルの最後に、シャフバゾフ・エネルギー大臣とIAEAのグロッシー事務局長は、エネルギー計画分野における協力に関する覚書を締結した。シャフバゾフ大臣は、「クリーンエネルギーへの移行にあたり、小型モジュール炉(SMR)を含む原子力エネルギーの可能性の分析に焦点を当てたIAEAのAtoms4NetZeroイニシアチブの下での協力は、アゼルバイジャンのエネルギー部門に新たな弾みを与えるものだ。原子力エネルギーの開発に関するIAEAとの共同研究やプロジェクトを通じて、アゼルバイジャンの将来の原子力エネルギー導入とエネルギーシステムの多様化を進めていく」との抱負を語った。これまで原子力とは縁のなかった産油国、産ガス国であるアゼルバイジャンが、COP議長国として堂々と原子力の価値を語り、COP29に原子力推進の風を吹かせたことは、現地でも驚きをもって迎えられている。昨年のCOP28では、初めてCOP公式文書に原子力の価値が盛り込まれ、大きなエポックメイキングとなったが、これはバラカ原子力発電所を有するアラブ首長国連邦が、議長国としてリーダーシップを取ったことが大きく影響していた。COP29に参加している日本原子力産業協会の植竹明人常務理事は「COP29は、非原子力国かつ産油/産ガス国のアゼルバイジャンが議長国であることから、会議全体の雰囲気が、原子力に対して冷ややかなものになると予測していた。しかしながら、本日のMOU締結や、原子力に対するアゼルバイジャンの力強いまでのポジティブな姿勢は嬉しい誤算であり、数年前まではタブーとまで言われていたCOPにおける原子力の議論が、今や堂々と公式プログラムの中で語られており、驚いている」と、COP会場を包む原子力への追い風について力強く語った。

15 Nov 2024

3263

アゼルバイジャンのバクーで11月11日~22日に開催されている第29回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP29)において、2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にするという「原子力の三倍化宣言」にあらたに、エルサルバドル、カザフスタン、ケニア、コソボ、ナイジェリア、トルコの6か国が署名した。11月13日、COP29議長国、国際原子力機関 (IAEA)、米国、世界原子力協会(WNA)共催の「『原子力三倍化』の取組みを推進する」と題するサイドイベントにおいて、同6か国が署名。これにより同宣言を支持する国の総数は31か国((アルメニア、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、エルサルバドル、フィンランド、フランス、ガーナ、ハンガリー、ジャマイカ、日本、カザフスタン、ケニア、韓国、コソボ、モルドバ、モンゴル、モロッコ、オランダ、ナイジェリア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国 (以上31か国)))となった。昨年、UAEのドバイで開催されたCOP28で日本をはじめとする米英仏加など25か国は、「パリ協定」で示された1.5℃目標((世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5℃に抑える努力目標))の達成に向け、野心的な同宣言に署名した。2020年比で世界全体で3倍とする目標に向けた協働だけでなく、小型モジュール炉(SMR)や先進炉の導入拡大、原子力を利用した水素製造の活用などにも言及するなど、電力以外の産業分野への応用も視野に入れている。なお、同宣言に盛り込まれている取組内容は以下の通り。最高水準の安全性、持続可能性、セキュリティおよび核拡散抵抗性を保持しつつ、責任を持って原子力発電所を運転すること、 長期にわたって責任を持って使用済み燃料を管理すること新しい資金調達メカニズムなどを通じ、原子力発電への投資を奨励すること原子力発電所が安全に稼働するために、燃料分野を含む強靭なサプライチェーンを構築すること技術面で実行可能かつ経済性がある場合には、原子力発電所の運転期間を適切に延長させること原子力導入を検討する国々を支援すること同宣言に署名した、カザフスタン・エネルギー省のS. エシムハノフ次官は演説の中で、「署名は持続可能でクリーンな未来に向けた重要な一歩である。我々は、エネルギー安全保障の強化だけでなく、国際社会と協力し、世界的な炭素排出削減に大きく貢献していきたい」との意欲を語った。カザフスタンは、2060年までにカーボンニュートラルを達成するため、原子力を将来のエネルギーミックスの重要な要素と考えている。イベントの進行を務めたWNAのサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、新たに6か国が「野心的な連合」に加わることを心から歓迎するとした上で、「この発表は、費用対効果が高く、公平な方法でパリ協定の目標を達成する上で、原子力の重要な役割を強調するもの。リーダーシップを発揮するには、2050年だけでなく、その後数十年にわたって世界が必要とするものに備える先見性も必要。この宣言の署名国は長期的なコミットメントを行っている。不確実性の高い世界においてエネルギーの確実性と信頼性を提供するものだ」と高く評価した。昨年のCOP28で採択された成果文書である「UAEコンセンサス」では、COP史上初めて、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの1つとして「原子力」が明記された。2050年までのネットゼロを達成するため、参加国に対し、エネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を要求する中で、その移行手段として、再生可能エネルギーやCO2回収・貯留(CCUS)と並ぶテクノロジーとして、原子力が取り上げられた画期的な出来事であった。他の低炭素エネルギー源とともに原子力導入の加速が求められたことを受けて、今年3月、IAEAとベルギー政府が共催する、原子力エネルギー・サミットが初開催された。30か国以上の首脳や閣僚、300名以上の原子力関係者らが出席し、化石燃料の使用の削減、エネルギー安全保障の強化、持続可能な開発の促進という世界的課題に対する原子力の重要な役割を再確認した。9月には、ニューヨークで開催された気候イベント「Climate Week」会期中にサイドイベント「原子力を3倍にするファイナンス」(Financing the Tripling of Nuclear Energy)が開催され、世界の主要な銀行と金融機関14社が、原子力発電プロジェクトに対するファイナンス支援を表明した。さらに、低炭素エネルギーへの移行を急ぐエネルギー集約型産業のみならず、世界の大手テック企業が、生成AI(人工知能)の普及によるデータセンターの電力需要の増大に応えるために原子力発電の利用に注視する事例も増えている。原子力エネルギーは、低炭素エネルギーで気候変動問題に対応し、安定した供給と手頃な価格でエネルギー安全保障にも貢献するとして、原子力利用への関心は高まりを見せている。なおCOP29の開幕と合わせ、米政権は11月12日、2050年までに2億kWeの原子力発電容量を導入し、現在の約1億kWeの設備容量を3倍化する計画の概要を示す枠組みを発表した。大型炉のほか、小型モジュール炉(SMR)、マイクロ炉を含む新規炉の建設、既存炉の出力向上や運転期間延長、経済的理由により閉鎖された原子炉の再稼働などによる容量増大を想定している。

14 Nov 2024

4554

加アトキンス・リアリス(AtkinsRéalis、旧SNC-ラバリン=SNC-Lavalin)社傘下にあるCandu Energy社は10月31日、カナダ型加圧重水炉(CANDU炉)の新型炉MONARK(100万kWe)について、加原子力安全委員会(CNSC)と特別プロジェクト契約を締結し、許認可申請前設計審査の計画を策定すると発表した。同プロジェクトでは、カナダにおけるMONARKの許認可および建設の適合性が検討される。アトキンス・リアリス社のJ. ジュリアン原子力部門長は、「2027年までにMONARKの設計を完了し、初号機の建設を早ければ2029年に開始、2030年代半ばまでに運開させる」との見通しを示した。この特別プロジェクトでは、CNSCスタッフにMONARKの設計に精通してもらい、将来の設計審査で必要となるフィードバックを提供してもらうことを目的としている。アトキンス・リアリス社では、スタッフ約300人をMONARKの設計作業に投入し、概念設計を今年9月にすでに完了している。カナダで原子力プラントを建設しようとするベンダーは、CNSCの許認可申請前ベンダー設計審査(Vendor Design Review: VDR)を任意で受けることができる。CNSCの職員が設計の早い段階でベンダーにフィードバックを提供し、規制上の要件などを検証できる仕組みである。VDRを完了させることで、供給者は新しい設計の認可手続き上において基本的な問題点を特定し、あらかじめ解決する。同時に、プラントを導入する電力会社にとっても予見可能性を高めるものとなる。一般的なVDRは3段階構成(①規制基準全般の適合評価、②許認可上障害となる点の特定、③指摘事項を解決するフォローアップ)であるが、MONARKの設計は、VDRの3段階すべてを完了した過去のCANDU炉のプラットフォームと、実際に認可を取得・建設した実績を最大限に活用している。そのため、アトキンス・リアリス社はCNSCに対し、VDRまたは予備的規制設計評価(Preliminary Regulatory Design Assessment)のいずれかの評価方法を検討するよう要請した。前者が設計全体を評価するものであるのに対し、後者は評価対象となる技術・設計変更に特化し、新しい技術の個々の設計要素に関してフィードバックを行うものである。まずCNSCの専門家グループが、VDRと予備的規制設計評価の両方についてスケジュールと評価見積りを作成する。見積りには、MONARKに施されたさまざまな改良点や、すでにVDRの3段階フェーズをすべて完了した過去のCANDU設計との相違点、規制要件などの変更点が反映される。その後、アトキンス・リアリス社はMONARKの設計プログラムをサポートする最適な評価方法を選択し、厳格な審査によるフィードバックを得て、ライセンス取得にかかるコストやリードタイムを明確にさせ、MONARKの新規建設プロジェクトに取組みたい考えだ。「MONARK」は、CANDU炉では第3世代+(プラス)炉に分類され、運転寿命は70年。構造は簡素化され、建設時間を短縮するモジュールベースの建設工法を採用。運転を停止させることなく燃料交換ができるため、高い設備利用率(95%)を達成するほか、燃料には天然ウランに加え、再処理ウラン、トリウム、MOX燃料などの装荷も可能。水素製造や医療用アイソトープ製造にも活用できる。現時点で、CANDU炉だけがCNSCのVDRの3段階すべてを完了しており、カナダでは国内で稼働するすべての原子炉がCANDU炉である。CANDU炉は、1950年代後半から連邦政府直轄のカナダ原子力公社(AECL)が主体となり、カナダが独自に開発し実用化した重水炉だ。AECLの原子炉部門は2011年、SNC-ラバリン社に売却された。CANDU炉はカナダの他、アルゼンチン、中国、韓国、ルーマニアで稼働中である。カナダ国内に250企業以上、専門的および熟練したスキルを有する76,000人もの従業員を抱えるCANDU炉の一大サプライチェーンが確立されており、アトキンス・リアリス社はMONARKのカナダ国内外での展開を目指している。

13 Nov 2024

1759

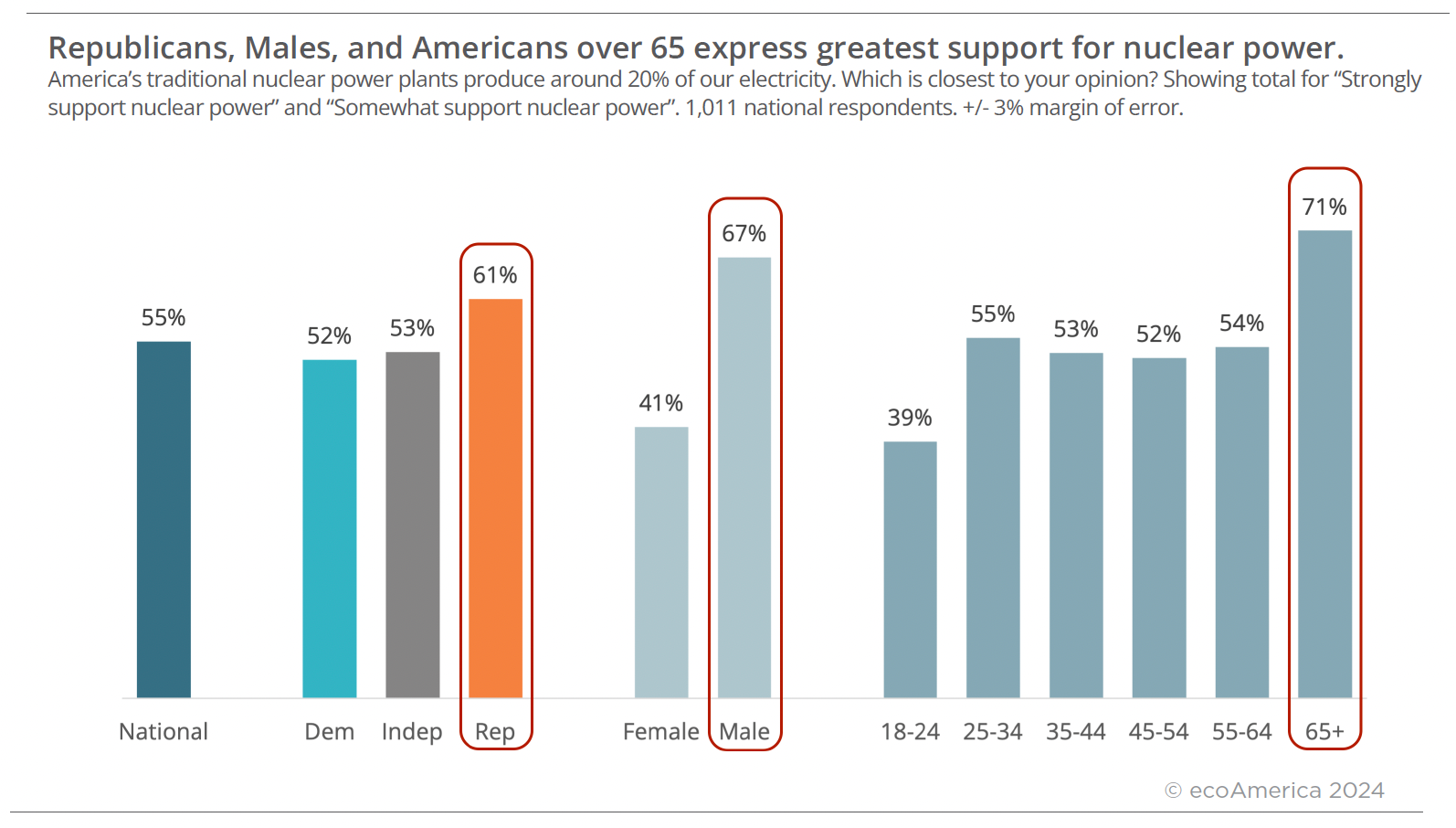

気候変動問題の解決に向けて活動する、米国の非営利団体であるエコアメリカ(ecoAmerica)が10月29日に発表した最新の世論調査「米国人の気候展望調査2024 (American Climate Perspectives Survey 2024, Vo.Ⅲ)」によると、米国民の半数以上が原子力発電を支持していることが分かった。同調査は、エコアメリカがオンラインアンケートのSurvey Monkeyを利用して、2024年7月24日から8月9日にかけて1,011人を対象として実施したもの。同調査によると、米国人の55%が原子力発電を「強く支持する」または「やや支持する」と回答、前年から支持が3ポイント上昇した。過去7年間に実施した調査で、米国人の半数以上が一貫して原子力発電を支持する結果となっている。支持政党別でみると、共和党支持者が原子力発電への支持が最も高く(61%)、民主党支持者と無党派層は半数強(各々52%と53%)にとどまった。性別でみると、男性を自認する米国人は原子力を強く支持する一方(67%)、女性を自認する米国人の支持は41%と男性と比べて低い結果となった。また、年齢層別で最も支持が高いのは65歳以上(71%)で、最も支持が低かったのは18歳から24歳(39%)であった。原子力発電への支持が高まっている理由として、回答者の70%が、原子力発電が経済成長と同時に、気候や健康に害を及ぼす汚染削減に役立つと回答。また、回答者の多くが、原子力発電所が安定して電力を供給し、米国の競争力とエネルギーの自立を維持している点を挙げた。さらに、70%が「低コストの再生可能エネルギーが利用可能になるまで」、あるいは、68%が「長期的に費用対効果が高い限り」、原子力発電所の運転を継続するべきと回答したほか、67%が「気候変動の原因となる汚染物質を排出しない」という点で、原子力発電を支持するとした。「研究開発費」に関する設問では、回答者の72%が「風力・太陽光により多くの研究開発費を費やすべき」と回答。次世代原子力エネルギーについても、風力・太陽光に次ぎ、半数以上(56%)が研究開発費の増額を支持、天然ガス(52%)、石油(42%)、石炭(30%)に対する支持を上回った。これらの調査結果により、エコアメリカは、石炭、石油、天然ガスからの移行加速に向けた、社会的条件が成熟しつつあると分析している。なお、支持政党別では、民主党支持者の56%が、共和党支持者の62%が、それぞれ「次世代原子力エネルギーに対する研究開発費の増額」を支持している。一方で、回答者の多くが、健康と安全(74%)、廃棄物処分(72%)、軍事利用(68%)など、原子力発電について何らかの懸念を表明しており、原子力発電に対する全体的な懸念は依然として高いことが判明。但し、懸念を表明する回答者の割合は、2018年の調査と比べ全般的に減少傾向にあることも分かった。

12 Nov 2024

2009

チェコ政府内で独立した第三者機関である競争保護局(ÚOHS)は10月31日、チェコ電力(ČEZ)が原子力発電所増設プロジェクトの優先交渉者に韓国水力・原子力(KHNP)を選定した入札手続きに対する、米ウェスチングハウス(WE)社ならびに仏EDFによる異議申立てを、第一審で却下した。ČEZは今年7月、ドコバニとテメリン両原子力発電所における最大4基の増設プロジェクトの優先交渉者としてKHNPを選定した。しかし、入札に参加を認められなかったWE社と、選外となったEDFは翌8月、ÚOHS に入札手続きの見直しを求め、異議を申立てた。WE社は契約権限者による公共調達法の枠外となる国家安全保障上の例外適用に一部異議を唱え、また、WE社とEDFはKHNPの選定に関して公共調達の基本的原則に準拠しない違法性(公共契約の履行対象の大幅な拡大、優先交渉者であるKHNPの契約履行能力の欠如など)を訴えたが、ÚOHSは、WE社が例外適用を認識した時点から15日以内(2022年3月)の異議申立て期限を過ぎていること、また、例外適用により公共契約を行う契約権限者の特定の手続きに対する法的異議の申立ては受入れられないとして、行政手続きを終了させた。このほか、外国補助金規則の違反とする両社の主張については、契約権限者が公共調達法により従うべき手続きではないため、異議を却下した。ÚOHS は今回の一審判決の前日30日には、最終判決が出るまでKHNPとの契約締結の仮差止めを命じている。なお、今回の一審判決への不服申立ては、 ÚOHS長官宛てに控訴することで可能だ。今回の裁定を受けČEZは声明を発表。契約締結の仮差止めは通常の措置であるとし、ドコバニ発電所5、6号機の増設に関する最終契約についてはKHNP社と交渉が進行中であり、 ÚOHSの最終判決は、予定する来年3月末の契約調印に間に合うだろうとの見通しを示した。なおWE社は、「KHNPのAPR1000およびAPR1400設計は、WE社がライセンス供与した技術を利用、KHNPはその基本技術を所有しておらず、WE社の同意なしに第三者にサブライセンス供与する権利も有していない。米政府から技術輸出に必要な承認を取得する法的権利を有しているのはWE社だけである」として、知的財産権と輸出管理をめぐり、現在、国際仲裁および米国で訴訟が進行中である。WE社とKHNP間で係争が続く中、11月1日、米エネルギー省(DOE)と韓国の産業通商資源部(MOTIE)は、原子力輸出及び協力の原則に関する覚書(MOU)に仮調印した。両国の当局者は、最高水準の不拡散、安全、保障措置、安全保障を支持しつつ、原子力の平和利用を促進するという相互のコミットメントを再確認し、両者は民生用原子力技術の輸出管理を強化するとしている。同時に、気候変動対応、グローバルなエネルギー移行の加速化及びサプライチェーンの確保などの分野での協力も拡大し、両国の産業に数十億ドルの経済効果と数万人の雇用をもたらすと強調している。両国企業間の紛争にも係らず両政府の協力意向を明確に示し、原子力輸出管理分野のコミュニケーションを通じて将来の紛争防止を図り、今後グローバル市場で両国間の原発輸出協力を緊密に行いたい考えだ。

11 Nov 2024

1043

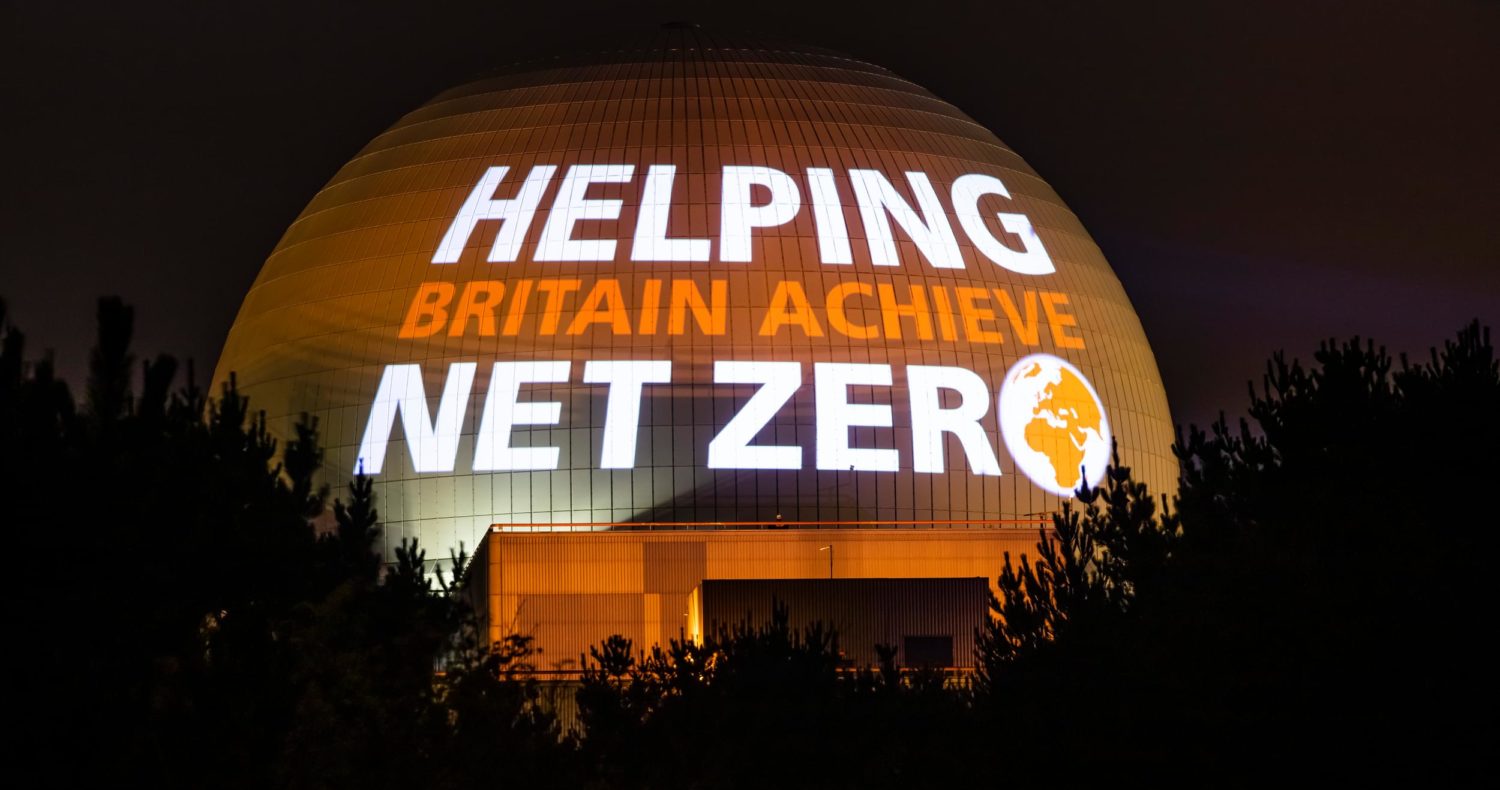

英政府は10月30日、新政権として初の秋季予算案を発表。同予算案の中で、英サイズウェルC(SZC)原子力発電所新設プロジェクトの最終投資決定とSMR支援対象炉の決定を来年春に実施すると言及している。英政府(前政権)は今年1月、2050年のCO2排出実質ゼロに向けて原子力ロードマップを発表。2050年までに国内で合計2,400万kWの新規原子力発電所を稼働させ、国内電力需要の4分の1を原子力で賄うとする野心的な原子力開発目標を示した。今回の予算案の中で、新規炉は英国がエネルギー安全保障とクリーンエネルギーを実現する上で重要な役割を果たすとともに、何千もの熟練労働者の雇用を約束するものであると明言。SZCプロジェクトの継続のため、2025年~2026年にかけて、27億ポンド(約5,343億円)の予算を計上している。同プロジェクトはイングランド東部サフォーク州のサイズウェル原子力発電所サイトにEPR-1750(172万kWe)を2基建設する計画。2022年7月に開発合意書(DCO)、2023年3月に環境許可、今年5月にはサイト許可がそれぞれ発給されており、現在、サイト内の土木工事が進行中だ。なお、同プロジェクト向けの資金調達プロセスはまもなく最終段階に入り、春には完了する見通しだとし、同プロジェクトを進めるかどうかの最終投資決定(FID)を歳出見直し(Spending Review)の第2段階(来春)で実施するとしている。同予算案ではまた、大英原子力(Great British Nuclear:GBN)が実施している小型モジュール炉(SMR)の支援対象選定コンペについて、最終選考に残った4社と交渉段階に入ることを明らかにした。最終選考に残ったのは、米GE日立・ニュクリアエナジー・インターナショナル社、米ホルテック・インターナショナル社英法人、英ロールス・ロイスSMR社、米ウェスチングハウス(WE)社英法人。GBNは10月にこれら4社に対して交渉への招請状を発行。交渉の終了後、4社は最終入札の提出を求められ、GBNはそれを評価し、支援対象炉の最終決定を来年春に行うという。当初、今夏には選定企業との契約締結を計画していたが、遅延している。なお、GBNは10月28日に発表した商業活動の見通し(Commercial Pipeline)の中で、支援対象に選定された各SMR供給者への契約額を10年間で推定6億~8億ポンド(約1,187億~1,583億円)と見積り、調達開始予定は2025年7月、契約開始予定は2026年9月と設定。原子炉蒸気供給系(NSSS)以外の系統(Balance of Plant:BOP)の製造、供給、設置に関する別の2億ポンド(約396億円)の契約については、調達開始を2028年、契約開始を2030年と設定している。英国原子力産業協会(NIA)のT. グレイトレックスCEOは、「英国のSMR支援対象選定コンペがこれ以上遅れることなく、できるだけ早く決定を下すことが重要である。SMRへの支援に関する英政府の声明に対する信頼は、今回の約束を果たすことにかかっており、サプライチェーンの信頼だけでなく、野心的な原子力拡大目標を達成するためにも不可欠である」と指摘した。

11 Nov 2024

1997

米国の原子力開発ベンチャー企業であるテラパワー社は10月30日、HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の供給拡大に向け、米ASP アイソトープ社と、①南アフリカにおけるウラン濃縮施設の建設、②テラパワー社が開発するナトリウム冷却小型高速炉「Natrium」への燃料供給―に関するタームシート((最終契約の締結にいたるまでの過程で、契約書に盛り込むべき重要事項をまとめたもの))を締結した。テラパワー社は、米ASP アイソトープ社による南アフリカでのHALEU製造施設の建設に出資し、同施設で製造されるHALEUを購入。米ワイオミング州南西部のケンメラーで開発されているNatriumおよびエネルギー貯蔵システムに利用する計画である。購入したHALEUは、テラパワー社と米エネルギー省(DOE)が先進炉実証プログラム(ARDP)を通じて共同出資する、米グローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社がノースカロライナ州ウィルミントンのサイトに建設する燃料加工施設で加工される。テラパワー社のレベスクCEOは、「当社は『Natrium』用に安定したHALEUサプライチェーンを確保するために懸命に取り組んできた。今回の合意は、国内および同盟国におけるHALEU製造の商業化に向けた当社の取組みの一例」と強調した。テラパワー社は、米国内でHALEU製造促進に向け、複数の戦略的契約を締結している。その中には、HALEUの商業化に関するセントラス社とのMOU、HALEU金属化パイロットプラントの建設に関する仏フラマトム社との契約、ワイオミング州産ウランの供給可能性に関するウラニウム・エナジー社との調査契約が含まれる。ASP アイソトープ(ASPI)社は2021年に設立されたが、前身は1980年代の南アフリカにおけるウラン濃縮プログラムにさかのぼる。さまざまな業界で使用されるアイソトープ製造の技術とプロセスの開発を専門とする先端材料企業。HALEUウラン濃縮施設の建設とNatriumへの供給は、ASPIの子会社である米Quantum Leap Energy 社が行う。ASPI社によると、濃縮施設で製造される予定のHALEUの長期供給契約も締結される予定であり、テラパワー社は施設の完成後10年間で製造されるHALEUの独占購入権を持つことを想定している。また、ASPI社がHALEUの供給について第三者と交渉したり、別のASP技術べースのウラン濃縮施設に取組まないようにする独占期間を示す条項がタームシートには含まれているという。ASPI社は、従来の遠心分離プロセスを使用した濃縮施設の建設と比較して、大幅に低いコストと短い時間で、自社の濃縮技術をHALEU製造施設に導入できると考えている。従来、医療や半導体業界向けの高濃縮同位体の製造と商業化に重点を置くが、開発中の濃縮技術を使用し、原子力発電分野向けの同位体濃縮を実施する計画だ。Natrium は34.5万kWeのナトリウム冷却高速炉。熔融塩を使ったエネルギー貯蔵システムを備え、電力負荷の変化に追従する柔軟な運転が可能。米ワイオミング州で閉鎖予定の石炭火力発電施設の近くに建設され、今年6月には起工式が開催された。今年3月末に米原子力規制委員会(NRC)に建設許可を申請している。原子力部の着工は早くて2026年、運転開始は2030年を予定している。

08 Nov 2024

2936

加オンタリオ州南西部のサウスブルース自治体は10月21日~10月28日に、国内の原子力発電所から発生する使用済み燃料の深地層処分施設受入れの是非を問う住民投票を実施。51.2%が受入れに賛成した。投票率は69.3%。カナダでは、原子力発電所の使用済み燃料を再処理せずに深地層処分する方針であり、カナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は深地層処分場建設に向け、2010年からサイト選定プロセスを開始した。NWMOは2002年に設立され、カナダの中・高レベル放射性廃棄物の安全かつ長期的管理を任務とし、使用済み燃料の深地層処分場の立地点を模索している。処分場の受け入れに関心を表明した22自治体は、潜在的な適合性評価、サイト評価、環境影響評価などを経て、最終的にオンタリオ州北西部のワビグーン・レイク・オジブウェイ・ネーション(WLON)-イグナス地域と、同州南西部のソーギン・オジブウェイ・ネーション(SON)-サウスブルース地域の計2地点に絞り込まれた。イグナス自治体は今年3月、NWMOと受入れ合意書を締結。賛成多数の住民投票を経て、イグナスの議会は7月、サイト選定プロセスへの参加継続をNWMOに正式に表明している。サウスブルース自治体は今年5月に受入れ合意書を締結、10月には住民投票を実施するとしていた。NWMOは、地層処分プロジェクトは自治体や地域住民、先住民が十分な情報を得た上で受入れに意欲のある地域でのみ進められるとしており、先住民地域のWLONやSONとも緊密に協力を続け、プロジェクトが彼らのコミュニティに適しているかどうかを検討していくとしている。NWMOは2022年6月、2地点とも処分場を建設できる技術的な見通しがあるとの結論を示した技術報告書を取りまとめている。NWMOは周辺の住民や環境の安全が確保されるだけでなく地元コミュニティに利益がもたらされることを確認した上で、年内に1地点に絞り、正式な協定を締結する方針である。サイトの最終決定後、NWMOは影響評価と許認可手続きを含む規制プロセスに入る。影響評価は、カナダ環境影響評価庁 (IAAC) と原子力安全委員会 (CNSC) が主導。一般市民も、地層処分プロジェクトが住民の健康と環境、安全、セキュリティを保護するための厳格な規制基準を満たしているか確認できるようにされている。NWMOは2033年には建設許可を取得、建設作業を開始し、2040~2045年に処分場の操業を開始したい考えだ。

08 Nov 2024

1688

ブルガリアのコズロドイ原子力発電所・新規建設会社(Kozloduy NPP–New Builds PLC=KNPP-NB)、米ウェスチングハウス(WE)社、および、韓国の現代E&C(現代建設)社は11月4日、ブルガリアの首都ソフィアで、コズロドイ発電所サイトに隣接して建設されるAP1000(PWR、125万kWe)×2基に関するエンジニアリング・サービス契約に調印した。建設契約に先立ち、許認可手続きへの支援、プロジェクト管理、サイト計画などを含む契約期間12か月のプロセスが開始される。 ブルガリア唯一の原子力発電所である、コズロドイ原子力発電所(5~6号機、各ロシア型PWR=VVER-1000)は、国内の総発電電力量の約1/3を供給する。1~4号機(VVER-440)は廃止措置中。今回新設される7号機と8号機にWE社製AP1000を採用する。7号機は2035年に営業運転を開始する予定。KNPP-NB社のP. イワノフ社長、WE社傘下のWEエナジー・システムズ社のE. ゲデオン上級副社長、現代E&C社のユン・ヨンジュン(尹永俊)CEOが、ブルガリアのD. グラフチェフ首相、V. マリーノフ・エネルギー相、K. メルテン駐ブルガリア米大使、J. チョ駐ブルガリア大韓民国臨時代理大使の立会いの下、契約に調印した。WE社はAP1000の全体的な設計の責任を負い、AP1000の個々のシステムおよび建屋の設計に関する責任は、現代E&C社が負う。ブルガリアのグラフチェフ首相は、「ブルガリアは原子力発電分野で50年以上の安全な運転経験がある。今回、原子力分野で世界的リーダーである、WE社ならびに現代E&C社と新設プロジェクトで提携できることを嬉しく思う。ブルガリアはプロジェクトの成功のために最大限努力する」と述べ、マリーノフ・エネルギー相は、「ブルガリア政府の優先事項に原子力発電開発があり、この方向への一貫した努力が今日の調印に繋がった。10年後、クリーンエネルギーを手頃な価格で提供する新規炉の完成を楽しみにしている」と語った。メルテン駐ブルガリア米大使は、「米国製の先進プラント2基の新設は、ブルガリアのエネルギー安全保障を強化するとともに、ブルガリアを欧州地域の重要なエネルギー拠点として位置付けるものになる」と指摘、チョ駐ブルガリア大韓民国臨時代理大使は、「新規炉は、ブルガリアのエネルギーミックスにおいて信頼性の高い電源となり、エネルギーの自立、多様化、供給の安定化に貢献する」と強調した。WE社は、本プロジェクトを支援するブルガリア国内のサプライヤー22社と覚書を締結したとし、AP1000のグローバル展開を支援する高レベルな雇用と経済効果の創出、および、ブルガリアとの長期的な関係強化に期待を寄せる。今回のプロジェクトが2009年のアラブ首長国連邦(UAE)のバラカ原子力発電所建設の受注に続く、15年ぶり2度目の海外の大型原子力発電所の建設案件となる現代E&C社は、影響力を欧州全域に拡大していきたい、と意気込みを見せる。

07 Nov 2024

1876

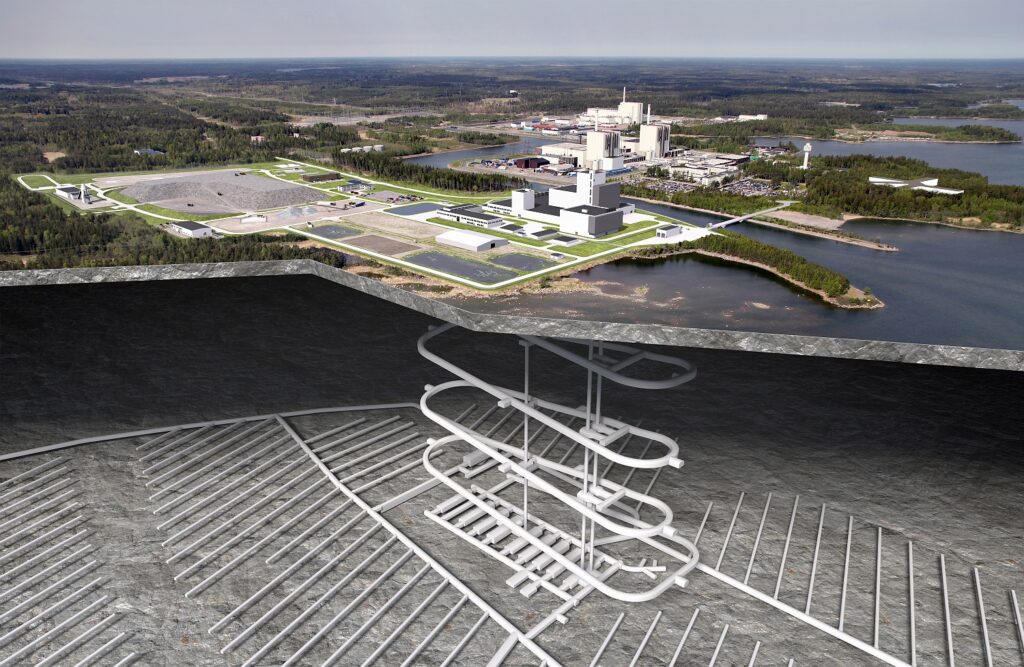

スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB)は10月26日、国土環境裁判所から、フォルスマルクに使用済み燃料の最終処分場およびオスカーシャムに地上の使用済み燃料封入プラントを建設・操業を可能にする、環境法に基づく許可を取得した。同裁判所は環境許可の発給にあたり、環境保護のための適用条件も設定。また、SKBに対し、年明けにフォルスマルクで初期作業を開始できるようにする施行令も出した。スウェーデンの原子力発電所を所有・運転する電力会社が共同出資して設立したSKBは2011年、使用済み燃料の最終処分許可を国土環境裁判所に申請。同裁判所は環境法に基づき、処分方法や立地選定などの環境影響について審査。2022年1月、政府は、原子力活動法に基づき、放射線安全機関(SSM)の審査を経て、使用済み燃料の最終処分場をウプサラ県エストハンマル自治体のフォルスマルク(Forsmark)に、カルマル県オスカーシャム自治体のシンペヴァルプ(Simpevarp)に使用済み燃料封入プラントの建設許可を発給している。今回の環境許可を受け、不服申し立てがあった場合でも、SKBは両サイトで作業を開始することが可能となる。なお、環境保護の適用条件には、騒音、地下水の減少、排水などへの規制のほか、フォルスマルクの野生保護種や自然地域の保護も含まれる。将来世代への情報保全や処分場閉鎖後の環境モニタリングの実施も定められている。SKBは、ウプサラ県執行機関による管理プログラムの承認後、施行令の範囲内で、フォルスマルクのサイトにおける、樹木の伐採、サイトの掘削作業、岩石貯蔵スペースの建設、冷却水路に架かる橋の建設などの準備作業を実施する。SKBが実際の坑道掘削工事を開始する前には、スウェーデン放射線安全局(SSM)による安全解析報告書(SAR)の承認が必要となる。フォルスマルクの使用済み燃料貯蔵所の建設の工期は約10年を見込む。オスカーシャムの使用済み燃料封入プラントよりも2年早く着工し、両施設とも2030年代半ばには試験操業させたい考えだ。使用済み燃料は現在、SKBの集中中間貯蔵施設CLABに一時貯蔵されている。使用済み燃料封入プラントはCLABに隣接して建設され、完成すると両施設合わせてCLINKと総称される。なお、発給された環境許可は、スウェーデンで12基の原子炉(現在、6基が稼働中)からの使用済み燃料に適用され、計画中の新設炉には適用されない。SKBは、約12,000トンの使用済み燃料を含む約6,000体のキャニスターを最終処分場で処分する。最終処分場の操業期間を約70年と見込むが、既設炉の運転期間延長に応じて、延長される可能性もある。最終処分は、使用済み燃料を囲む厚さ50mmの銅ケーシングのキャニスター、キャニスターを囲む緩衝材、フォルスマルクの岩盤の3つの安全バリアに基づくKBS-3法(フィンランドの深地層処分場「オンカロ」も同様)を用いる。使用済み燃料キャニスターは19億年前の地下岩盤約500mの深さに定置され、2080年代の坑道完成時の全長は60km以上になるという。環境評価にあたり、10万年の期間において環境中に拡散する放射性物質のリスク調査が必要であった。

07 Nov 2024

1958

米連邦エネルギー規制委員会(FERC)は11月1日、米電力会社タレン・エナジー社がペンシルベニア州に所有するサスケハナ原子力発電所から米アマゾン傘下のアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社のデータセンターへの電力供給を拡大する契約の修正を却下した。タレン社は今年3月、所有するキュムラス(Cumulus)データセンター・キャンパス(最大容量96万kW)を6.5億ドル(約994億円)でAWS社に売却、10年間の電力購入契約(PPA)を通じて、隣接するサスケハナ原子力発電所(BWR、130.0万kW×2基)から同キャンパスへ、固定価格で電力を供給する契約を交わしている。生成AI(人工知能)の普及などでデータセンターの電力需要の増大を受け、系統運営機関であるPJM社は6月初旬、AWS向けに、すでに認可されている30万kWに18万kWを追加し、系統のアップグレードなしに48万kWへ拡大することを求め、相互接続サービス契約(ISA)の修正承認をFERCに求めた。一方、FERCは、「ビハインド・ザ・メーター」(Behind the meter)((送配電網を必要とせずに、電気の需要地点(on-site=オンサイト)で電力を供給する状況))での電力販売の拡大を認める特別契約がなぜ許可されるべきかを証明する十分な根拠がなく、修正は送電網の信頼性を脅かし、電気料金を上昇させる可能性があるとし、5名の委員のうち、2対1の票決(2名は棄権)により修正を却下した。修正に賛成したW. フィリップス委員長は、「人工知能(AI)分野における米国のリーダーシップの維持こそ、国家安全保障を維持するために必要であり、信頼できる電力へのアクセスはデータセンターの生命線。今回の決定は電力の信頼性と国家安全保障の両方にとって後退だ」と述べた。なお、米電力大手エクセロン社とアメリカン・エレクトリック・パワー(AEP)社は、6月下旬、ISAが送電システム使用料の支払者に不公平なコスト負担をもたらし、市場の運営と信頼性に悪影響を与える可能性があるとしてFERCに抗議文書を送付。コロケーション(Co-location)((所有者や運用者が異なる設備や機器を同じ施設にまとめて設置すること))自体に異論はないが、データセンターが送電システム使用料やその他の料金の公正な割合を支払う必要があると主張していた。FERCの裁定を受け、タレン社は11月3日に声明を発表し、「FERCは誤りを犯した。この修正ISA は公正かつ合理的であり消費者の最善の利益になる。FERCの決定は、ペンシルベニア州、オハイオ州、ニュージャージー州などの州の経済発展に委縮効果を与えるだろう」と言及。タレン社は、AWSのデータセンター・キャンパスの第一段階の開発は既存のISAに基づいて継続し、他の商業的解決策を模索するとしている。

06 Nov 2024

4905

スロベニア国民議会は10月24日、クルスコ増設に関する国民投票を中止する決議を採択した。スロベニアはクルスコ原子力発電所における増設(JEK2プロジェクト)に向けて、11月24日に国民投票を実施する予定だった。国民議会は今年5月下旬、クルスコ原子力発電所の増設を含め、原子力のさらなる利用と開発を促進する決議を採択するとともに、11月下旬の国民投票の実施を承認。10月上旬には、11月24日の国民投票の実施を可決していた。しかし、10月中旬、スロベニアのメディアは、与党の自由運動党(GS)と野党の民主党(SDS)の代表らが今年4月に決議案と国民投票の実施の可決をどのように成立させるか議論している非公式会合の様子を報じた。また、環境活動家を含む反対派は、有権者が十分な情報に基づいた決定を下すための十分な情報がないため国民投票は時期尚早であり、加えて、国民投票の一部設問が、「示唆的で操作的」であると指摘。国民投票に異議を唱え、憲法裁判所に訴えていた。R. ゴロブ首相を党首とする与党第一党の自由運動党(GS)は、共謀の誤解を招くような報道や強い非難を受け、他の推進派とともに国民投票の実施への支持を撤回したと説明。また、今回の国民投票の中止は今後、国民投票が行われないことを意味するものではなく、年内中にJEK2プロジェクトへの投資をより効率的にするための特別法の基礎を準備し、法律の起草過程では、一般市民が参加できるようにして最大限の透明性と民主的プロセスを確保するとしている。遅くとも、最終投資決定(FID)に関するすべての詳細が明らかになる2028年には、国民投票を実施したい考えだ。

06 Nov 2024

1400

中国の国家能源局(NEA)の発表によると、栄成石島湾原子力発電所1号機(PWR、153.4万kWe)がこのほど、送電を開始した。同発電所は2基で構成され、それぞれ2019年、2020年に着工。米ウェスチングハウス社製「AP1000」をベースに、中国が独自開発したCAP1400型炉「国和一号」(Guohe One)を採用している。同発電所の所有者は、国家電力投資集団(SPIC)/中国華能集団(CHNG)、運転者は両社が共同所有する、国核示範電站(SNPDP)である。山東省の「国和一号」実証プロジェクトは、同省の華能山東石島湾の高温ガス炉「HTR-PM」(21.1万kWe)とともに、国家発展改革委員会と国家能源局の「第14次5か年」期エネルギーのグリーン・低炭素転換プロジェクト(原子力)に挙げられている。国家核安全局(NNSA)は今年7月下旬、栄成石島湾発電所1号機の運転許可を発給した。今後、フルパワーになるまで出力を上昇させ、試運転の検証後、営業運転を開始する。華龍一号(Hualong One、HPR1000)の大規模建設に引き続き、国和一号のシリーズ建設が加速されると予測されている。

05 Nov 2024

2009

米国のマイクロ炉開発企業のラスト・エナジー社は10月15日、ウェールズ南東部のブリッジエンドに産業向けマイクロ炉(2万kWe)を4基建設すると発表した。建設予定地は旧・石炭火力発電所の跡地で、ラスト・エナジー社は既に現地調査を開始している。計画では、2027年までに最初の1基を建設する。4基合わせて、英国の約24万世帯の年間消費電力量に相当する電力を供給するほか、ウェールズ政府の2030年までの公共部門におけるネットゼロ達成目標に貢献する。建設費は3億ポンド(約598億円)の見通し。同社は、地元調達率を少なくとも10%確保する計画で、地元サプライヤーとの契約は3,000万ポンド(約60億円)以上となり、100人以上の地元雇用が創出される見込みだ。ラスト・エナジー社は、2019年に米国の研究機関であるエナジー・インパクト・センター(Energy Impact Center)からスピンオフした企業で、従来の原子力発電所建設プロジェクトが抱える時間面・コスト面の課題を解決することをめざしている。同社の開発したマイクロ炉「PWR-20」は、大量生産を前提としたモデルで、数十のモジュールから構成されており、工場での製造、輸送、サイトでの組立てを24か月以内に完了できるという。同社の公式発表によると、同社は英国のほか、ポーランドなど欧州全体で80基以上の商業協定を締結しているが、そのほとんどが英国だという。 ラスト・エナジー社の子会社であるラスト・エナジーUK社CEOのM.ジェナー氏は、「今回のプロジェクトは、旧・石炭火力発電所サイトをクリーンエネルギーの拠点に変えるだけでなく、南ウェールズの企業に経済的機会を創出する」と強調している。今後、ラスト・エナジー社は製造、組立て、メンテナンスなどの各分野で、今回のプロジェクトに参加する地元サプライヤーを募集するとともに、地域住民への理解活動を積極的に展開するとしている。

05 Nov 2024

1956

韓国南東部の慶尚南道(キョンサンナムト)は10月22日、「SMRの未来:世界が問う、慶南が答える」と題して、小型モジュール炉(SMR)に関する国際会議を昌原市で開催した。世界のSMR開発企業と韓国国内の原子力関連企業、研究機関によるSMRの設計・製造技術の開発状況の共有や、慶尚南道におけるSMR製造クラスターの育成を目的に開催されたもので、国内外の原子力関連企業や 研究機関など300名以上が参加した。冒頭、開会挨拶の中でパク・ワンス(朴完洙)慶尚南道知事は、「昨今の人工知能(AI)、ビッグデータのような先端産業の急速な発展により、世界的に電力需要が増大する中、持続可能かつ無炭素電源となるSMRが注目されている」と指摘。慶尚南道が昨年6月に策定した原子力育成総合計画により、SMR技術開発など原子力産業の育成に2032年までに2.6兆ウォン(約2,800億円)を投資することに触れ、「慶尚南道は名実ともにSMR産業のグローバルセンターとしての役割を果たすだろう」と展望した。開会式後、慶尚南道は、ナトリウム冷却高速炉(Natrium)を開発する米テラパワー社、ならびに小型熔融塩炉(CMSR)を開発するデンマークのシーボーグ社とそれぞれ、SMR部品やコンポーネントの設計と製造、道内における研究開発(R&D)センターの設立に向け、協力協定を締結。先進炉開発企業との協力により、道内における原子力関連企業の次世代原子炉技術の競争力強化のほか、技術開発への参加機会の創出を狙う。また、OECD・NEAのB. ルイアー局長と韓国原子力学会のチョン・ボムジン(鄭釩津)会長も出席、基調講演を行った。続いて海外セッションでは、先述のテラパワー社とシーボーグ社のほか、米ニュースケール・パワー社、米X・エナジー社、加アトキンス・リアリス社など、世界でSMR開発をリードする企業がそれぞれの技術開発や事業の現状を紹介。一方、韓国からは、韓国水力・原子力(KHNP)、韓国原子力研究院(KAERI)、斗山エナビリティ(旧斗山重工業)、道内の原子力関連企業であるBHI社が、海外の多様なSMR設計開発に対応して国内で推進する設計・製造技術開発の現況などについて発表した。翌23日には、これらSMR企業関係者が道内の原子力関連企業の斗山エナビリティ、JinYoung TBX社(タービン翼製造)、PKバルブ社、 BHI社(排熱回収ボイラー製造)を視察。SMR製造クラスター形成に向けた、道内企業の技術力を現場で直接確認し、将来の設計、製造、国際共同研究協力、原型炉製造などへの投資について話合いが行われた。

01 Nov 2024

1733

英ロールス・ロイスSMR社とチェコ電力(ČEZ)は10月29日、ロールス・ロイスSMR社製小型モジュール炉(SMR)のチェコへの導入に向けた、戦略的パートナーシップを発表した。チェコ政府とČEZ(政府が70%の株式を保有)は今年9月、SMR供給者7社の中から入札によって英ロールス・ロイスSMR社をSMRの建設プロジェクトの優先サプライヤーに選定していた。今回の提携により、ČEZは数億ポンド(数十億コルナ)を投じ、ロールス・ロイスSMR社の約20%の株式を取得する。チェコ国内に合計して300万kWe規模の同社製SMRの導入を計画し、2025年にも建設工事を開始する予定。なお、SMR導入は大型炉のリプレースを意図したものではなく大型炉の補完を目的とし、初号機の稼働をテメリン原子力発電所の近くで2030年代前半に計画している。また、ロールス・ロイスSMR社の既存の株主である英BNFリソーシズ社、米電力会社のコンステレーション社、カタール投資庁(QIA)も同社製SMRの欧州および世界における展開に向けた能力強化を支援する。ロールス・ロイスSMR社とČEZは、今後数十年にわたって続くと予想される提携を両政府間の重要な関係強化の機会と捉え、グローバルなサプライチェーンの構築と両国でのスキル開発を通じ、大幅な経済成長を実現させたい考えだ。ロールス・ロイス社のT. アーギンビルギッチCEOは、「ČEZを戦略的投資家およびパートナーとして歓迎する。この提携により、安定して安全な低炭素電力を供給する能力は一層強化され、当社のSMRの展開が英国、チェコ、そして世界中で成功するための準備が整った」と指摘。ČEZのD. べネシュCEOは、「今回のロールス・ロイスSMR社への出資により、国内外でクリーンな電力を供給する国際貢献が可能になる。チェコには世界有数の原子力サプライチェーン企業が複数あり、ロールス・ロイスSMRの技術開発への参加を通じ、将来のグローバル展開において重要な役割を果たす。我が国の原子力部門の成長と繁栄の機会をもたらすものだ」と抱負を語った。ロールス・ロイスSMRは既存のPWRをベースとしており、電気出力が47万kWとSMRにしては大型なのが特徴。運転期間は60年以上。なお同炉は、英国の原子力発電所新設の牽引役として2023年7月に発足した政府機関「大英原子力(Great British Nuclear=GBN)」が実施するSMRの支援対象選定コンペで、今年9月下旬、最終選考に残った4炉型の1つ。

30 Oct 2024

1758

仏フラマトム社は10月22日、同社の改良型事故耐性燃料(Enhanced Accident Tolerant Fuel: E-ATF)を使用した燃料集合体がこのほど、米サザン・ニュークリア社がジョージア州で運転するA.W.ボーグル原子力発電所の2号機(PWR、122.9万kWe)で18か月間の運転サイクルの最終の3回目を完了したと発表した。サザン・ニュークリア社は、先行試験用の燃料集合体(LFA)4体を2019年4月に原子炉に装荷、4年半(54か月)にわたる運転後、フラマトム社の支援を受けて取り外し、検査した。燃料は期待された結果と優れた性能を示していると判断され、これによりE-ATF LFAコンセプトの評価は終了。フラマトム社は今後、商業化に向けたライセンス取得の取り組みに活用する予定だ。フラマトム社は、米エネルギー省(DOE)が福島第一原子力発電所の事故後に開始した「事故耐性燃料開発プログラム」に参加している。産業界からは同社のほかには、GEベルノバ社の傘下企業であるグローバル・ニュークリア・フュエル社、ウェスチングハウス社などが参加している。4体のLFAは、米エネルギー省(DOE)の資金援助を受けるフラマトム社のPROtect E-ATFプログラムの一環として、ワシントン州リッチランドにある、フラマトム社の燃料製造施設で製造された。同プログラムは、世界の5タイプ6基の原子炉で実施された実績がある。GAIAとよばれるPWR用の高性能で堅固な先進的な燃料集合体は、同社製の最新鋭ジルカロイ合金製被覆管「M5」に先進的なクロムコーティングを施し、クロミア添加燃料ペレットを使用した4本の先行試験用の燃料棒を含む。クロムコーティングにより、高温耐酸化性を向上させ、万一の冷却喪失時の水素発生を低減する。また、この革新的なコーティングは、デブリ・フレッティングに対する耐性を高め、通常運転時の燃料破損の可能性を低減するという。

30 Oct 2024

1892

仏フラマトム社とMVMパクシュ原子力発電所は10月25日、ハンガリーで唯一稼働する、パクシュ原子力発電所(ロシア型PWR=VVER-440×4基)へ2027年から長期燃料供給の契約締結を発表した。本契約は、2023年9月にハンガリー・エネルギー省とフラマトム社が署名した覚書に基づいている。ハンガリーのC. ラントス・エネルギー大臣は、「パクシュ原子力発電所は40年以上にわたり、安全に、安価でクリーンな電力を供給してきた。国際的なエネルギー危機の中でも電力価格の維持に貢献している。同発電所は国内の発電電力量の約半分を供給し、安定した電力供給とともに、気候目標を達成する上で重要な役割を果たしている。今回の契約により、エネルギー供給源の多様化を拡大し、エネルギー安全保障をさらに強化していく」と述べた。MVMパクシュ原子力発電所のP. ホルヴァスCEOは、「電力会社であるMVMグループの戦略的目標は、パクシュ発電所の運転期間延長なしには達成できない。今回の契約は、現在の運転期間を超える初の燃料供給契約となる」と言及。1~4号機は現在、それぞれ運転期間の20年延長により、2032年~2037年まで運転が可能となっている。現在、EU域内では18基のVVERが稼働しており、100万kWe級のVVER-1000はブルガリアとチェコで各2基ずつ、50万kWe級のVVER-440はチェコで4基、フィンランドで2基、ハンガリーで4基、スロバキアで4基の計14基が稼働中。国際情勢を背景にフラマトム社は、ロシア製燃料への輸入依存や関連サービスの供給中断のリスク低減のため、燃料の設計から製造、燃料部品のサプライチェーンをEU域内に配置、100%欧州主権を実現できる唯一の燃料サプライヤーとして、VVER用燃料の設計開発と供給を加速させている。フラマトム社は今年6月、欧州連合(EU)から1,000万ユーロ(約16.5億円)の資金拠出を受け、欧州原子力共同体(ユーラトム)の研究トレーニングプログラム下で、VVER-440向けの燃料開発と供給を目的とした「Safe and Alternative VVER European(SAVE)」プロジェクトを実施中。なお、2018年からVVER-1000の燃料設計にも取組んでおり、2022年12月にはブルガリアのコズロドイ発電所と同6号機(VVER-1000)への2025年から2034年までの10年間の燃料供給契約を締結したほか、今年10月にはチェコ電力と燃料の効率性と安全性向上を目的にVVER-1000の燃料開発に関する了解覚書を締結している。首都ブダペストの南にあるパクシュ原子力発電所で稼働する1~4号機(VVER-440×4基)は、1982年から1987年にかけて運転を開始。現在、同発電所に隣接して、パクシュ原子力発電所Ⅱ建設プロジェクトが進められている。5、6号機を増設、出力120万kWeのVVER-1200を採用する。既存の4基の運転期間を延長しながら、5、6号機に徐々にリプレースしていく方針。同プロジェクトには、主契約者であるロシア企業に加え、ハンガリー、米国、フランス、ドイツ、オーストリア、スイスの企業が下請けでプロジェクトに参加する。現在、5号機の掘削作業が進行中であり、年内に初コンクリート打設を予定している。5、6号機が稼働すると、原子力発電電力量のシェアは70%となり、天然ガス消費量を30億㎥、CO2排出量を1,700万トン削減できるという。

29 Oct 2024

1562

米エネルギー省(DOE)は10月15日、米国で先進炉開発を進めるオクロ社のマイクロ炉「オーロラ」向け燃料製造施設の概念安全設計報告書(CSDR)を承認した。今回の承認は、先進的な燃料リサイクル技術を実証する重要なステップ。なお、DOEは今年1月、同燃料製造施設の安全設計戦略(SDS)を承認している。オクロ社は、引き続きアイダホ国立研究所(INL)と協力して施設設計を完了し、建設開始前にDOEの承認を得る予定。この燃料製造施設はINL敷地内に設置される。1964年~1994年にINLで稼働していた実験増殖炉EBR-IIの使用済み燃料から高濃縮ウランを回収、低濃縮ウランと混合・希釈してHALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))とし、燃料を製造する。オクロ社は、初の商用オーロラ発電所をINL敷地内に2027年に設置し、製造した燃料を装荷する計画だ。INLは電気化学プロセスを使用して、2028年12月までにEBR-II燃料から約10トンのHALEUを回収する計画。オクロ社は、2019年に競争入札で獲得したINLとの契約により、内5トンのHALEUの利用が可能である。DOEはHALEUの使用中も使用後もその所有権を保持する。「オーロラ」はHALEU燃料を使用する液体金属高速炉のマイクロ原子炉で、電気出力は0.15~5万kW。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をクリーン・エネルギーに転換することもできる。DOEは2019年12月、先進的原子力技術の商業化を支援するイニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」の一環として、INL敷地内で「オーロラ」の建設を許可。これを受けてオクロ社は翌2020年3月、原子力規制委員会(NRC)に「オーロラ」初号機の建設・運転一括認可(COL)を申請したが、NRCは、審査の主要トピックスに関する情報がオクロ社から十分に得られないとして、2022年1月に同社の申請を却下した。オクロ社は同年9月、「オーロラ」の将来的な許認可手続きが効率的かつ効果的に進められるよう、NRCとの事前協議を提案する「許認可プロジェクト計画(LPP)」をNRCに提出している。

29 Oct 2024

2464

国際原子力機関(IAEA)が主催する小型モジュール炉(SMR)とその応用に関する初の国際会議がウィーンで10月21日~25日に開催された。SMRのサプライヤーや規制関係者など約100か国から1,000人以上が集まり、世界のSMR活動を評価し、新たな課題と機会について議論した。IAEAは同会議を、大手テック企業から海運業界や鉄鋼業界まで、脱炭素化の目標達成を目指すあらゆる企業にとって、SMRをあらゆる角度から検討するのに最適な場と位置付けている。会議冒頭、R. グロッシー事務局長は「SMRは原子力において、最有望で、エキサイティングで、必要とされる技術開発の一つであり、現実なものになりつつある。クリーンエネルギーの未来を実現する上で原子力の導入を加速する必要があるが、SMR は産業の脱炭素化、経済の活性化に貢献できる」と強調。そして世界の大手テック企業が、低炭素エネルギーによって生成AI(人工知能)やその他の科学イノベーションを推進するためにSMRに注目し、開発途上国にもSMRの利用を検討する国が増えていると指摘。SMRの導入支援の強化に向けてIAEAが開設したSMRプラットフォームを通じて支援及び専門知識を提供するほか、SMR導入には資金調達が極めて重要になることから、国際金融機関に対し、従来型およびSMRのような新型炉への投資を促していると言及した。オープニングセッションでは、ガーナのK. メンサー・エネルギー省次官、米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニックCEOから基調講演が行われた。会議の開催期間中には、4つの主要テーマ(①SMRの設計、技術、燃料サイクル、②法規制の枠組み、③安全性、セキュリティ、保障措置、④SMRの展開を促進するための考慮事項)に関するパネルディスカッションやポスターセッションが行われ、SMRの可能性について議論した。なお、10月21日、原子力の調和および標準化イニシアチブ(Nuclear Harmonization & Standardization Initiative:NHSI)の第3回年次総会が開催された。IAEAは2022年、先進炉、特にSMRの世界展開には、迅速かつ効率的に、また開発者がスケールメリットを達成するために、標準化された設計が複数の国において認可され、かつ安全に導入されるための各国間の調和された規制アプローチが不可欠であるため、同イニシアチブを創設。同イニシアチブは、規制トラックと産業トラックの別個でありながら補完的な2つのトラック構成により、各国を支援する。前者は、原子力安全と国家主権を損なうことなく、加盟国間の規制協力を強化し、取組みの重複を回避して効率を高め、共通規制の作成を促進することを目標とし、後者は、SMR の開発、製造、建設、運転のより標準化されたアプローチの開発に焦点を当て、認可手続き、コスト、展開の所要時間の短縮を目指している。今回の総会では、各トラックの作業の進捗状況をレビューし、ワーキンググループが提案する多くの推奨事項を実施するという次の段階に移行することとなった。

28 Oct 2024

2245

米エネルギー省(DOE)は10月16日、バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、第3世代+(プラス)の小型モジュール炉(SMR)の国内初期導入支援を目的とした、最大9億ドル(約1,359億円)の資金提供の申請プロセスを開始した。米国内での先進原子炉の導入促進や産業力強化のほか、後続の原子炉プロジェクトの支援に繋げることが狙い。資金は、2021年11月に成立した「超党派のインフラ投資・雇用法」から、2024年連結歳出法(Consolidated Appropriations Act of 2024)に割り当てられたものを活用する。 DOEによると、資金提供は2つのカテゴリーに分けて実施される。1つ目のカテゴリーとして先陣を切る、ファースト・ムーバー・チーム支援(First Mover Team Support)では、DOEは、同時に複数のSMRの受注促進を目的として、コンソーシアム・アプローチ、すなわち、電気事業者、原子炉ベンダー、建設業者、エンドユーザーなどがチームとして参加することを条件とし、最大2チームを支援する。支援額は最大で8億ドル(約1,208億円)。2つ目のカテゴリー、ファスト・フォロワー・導入支援(Fast Follower Deployment Support)では、設計、許認可申請、サイト準備など、国内原子力産業が直面する課題解決のため、計画中のSMR建設プロジェクトを主導する企業や、SMRのサプライチェーンの強化やコスト改善をめざす組織を支援する。支援額は最大で1億ドル(約151億円)。最新のDOEの「リフトオフ報告書」は、米国の原子力発電設備容量が、2024年の約1億kWから2050年までに約3億kWまで3倍になる可能性があると指摘。また、2050年ネットゼロ達成のためには、少なくとも7億~9億kWの追加のクリーンかつ信頼性の高い発電設備容量が必要としており、原子力は、これを大規模に達成できる数少ない実証済みのオプションの一つであると強調している。中でもSMRは、大型原子炉と比べて、発電コストが割高でも、閉鎖予定の小規模石炭火力発電所や高温熱を必要とする工業プロセスの代替となり得る点や、潜在的な立地、建設、およびコストなどの点で利点を有すると評価されている。今回の支援について、DOEのJ. グランホルム長官は、「米国の原子力部門の活性化は、カーボンフリーなエネルギーの供給量を増加し、AIやデータセンターから製造業、医療に至るまで、成長し続ける経済の需要を満たすためのカギとなる」とその意義を強調している。なお、支援金の申請期限は2025年1月17日まで。

25 Oct 2024

2577