使用済燃料と高レベル放射性廃棄物を地層処分する技術の開発と事業化を世界中で展開している米国のディープ・アイソレーション社(Deep Isolation Inc.)は1月13日、スロベニアの原子力発電所や研究炉から出る使用済燃料の処分方法として、深掘削孔処分(DBD)は最も安全でコスト面の効果も高いとの調査結果を発表した。同社はすでに昨年12月、ノルウェー原子力廃止措置機関(NND)の委託により、スロベニア唯一の原子力発電所であるクルスコ発電所(PWR、72.7万kW)の使用済燃料、および欧州放射性廃棄物処分場開発機構(ERDO)に所属するスロベニア、ノルウェー、デンマーク、オランダ、クロアチアが保管している中・高レベル長寿命放射性廃棄物の処分オプションとして、DBDの予備的な実行可能性調査の結果を公表している。今回はスロベニア放射性廃棄物管理機構(ARAO)の委託を受け、同国で2043年に閉鎖が予定されている「TRIGA II型研究炉」の使用済核燃料等の廃棄物についても、同様のDBD調査を行ったもの。ディープ・アイソレーション社はこれら2つの調査結果から、ERDO所属の5か国が中・高レベル長寿命放射性廃棄物や原子力発電所等の使用済燃料を処分する際の重要な代替オプションとして、また、従来の大型処分場に追加するオプションとして、DBDは多くの恩恵をもたらす可能性があり実行も可能、かつコストのかからない方法だと結論づけている。同社が開発したDBDでは、多くの地層で使用されている既存の特許技術と傾斜堀の技術を組み合わせており、深地層の適切な岩石層に孔を掘削して使用済燃料と長寿命廃棄物を定置・隔離する。同社によれば、ERDOの5か国のように廃棄物の保管量が少ない国からは、コスト面や取り扱いの簡便さという点から特に多くの関心が寄せられている。大規模な処分場建設と比較して、掘削地点の選定で高い柔軟性があるほか、短期間で実行することが可能、財政的なリスクも小さいとしている。同社はまた、スロベニアがクルスコ発電所の使用済燃料処分でDBDの採用を決定した場合、TRIGA炉の廃棄物処分では同じ処分孔に新たなキャニスターを1つ追加するだけで済むため、処分方法としては最も簡便かつ廉価になると指摘。また、別の方法としては、TRIGA炉の廃棄物用に「極小処分場」の受け入れ自治体を選定し、小さいスペースに孔を一本だけ掘削してすべての研究廃棄物を処分することになる。いずれにしても、クルスコ原子力発電所の使用済燃料処分でスロベニア政府が従来式の処分場を建設、あるいはDBDを選択した場合、こうしたプロジェクトは国家の処分場を建設する草分け的存在として、幅広い研究開発や実証、サイト特性調査などの点で貴重な貢献をもたらすと同社は強調している。(参照資料:ディープ・アイソレーション社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 Jan 2022

2661

エジプト初の原子力発電設備となるエルダバ発電所の建設工事を請け負ったロシアのロスアトム社は1月12日、同発電所3、4号機(各120万kWのロシア型PWR:VVER)の建設許可を、エジプト原子力発電庁(NPPA)が昨年12月30日付で同国の原子力・放射線規制機関(ENRRA)に申請したことを明らかにした。この建設プロジェクトについては、2021年6月末にNPPAが1、2号機(各120万kWのVVER)の建設許可を申請済みだが、現時点で同許可はまだENRRAから発給されていない。ロスアトム社は今回、「これらの建設許可が下り次第、エルダバ原子力発電所の本格的な建設工事を開始する」と明言しており、すでに2021年7月からは4基の着工に備えて機器の製造を開始している。また、これら4基の2次系建屋等の建設契約締結に向け、今月2日にロスアトム社の単独交渉対象者に選定された韓国水力・原子力会社(KHNP)によると、同プロジェクトでは今年中に初号機を本格着工、2028年の営業運転開始を目指すとしている。エジプトでは急速な人口の増加と産業活動の活発化により、電力需要が急増している。停電のリスクを避けつつ需要の増加に対応するため、エジプト政府は発電設備の多様化を含めた意欲的なエネルギー計画を策定。CO2を排出せずに低価格な電力を供給可能なエルダバ原子力発電所は、同国のエネルギー計画の要になると見られている。エジプト政府は2015年11月にロシアと、エジプト初の原子力発電所建設プロジェクトに関する2国間協力協定(IGA)を締結しており、翌2016年5月にはロシア政府から最大250億ドルの低金利融資(年3%)に係る大統領令を公布。これに続いて、両国政府は2017年12月、エジプト北部のエルダバ(首都カイロから西に約320km)で4基のVVERを建設する内容の契約書に調印した。2019年3月には、ENRRAがNPPAに対し4基分のサイト許可を発給。以降の許認可についてはユニット毎に審査する方針である。両国が同プロジェクトでこれまでに交わした一連の契約によると、ロシアは原子力発電所の建設に加え、各原子炉に装荷する60年分の燃料を供給。エジプト側の人材育成についても教育訓練を実施するほか、運開後の10年間は運転・保守(O&M)を支援する。使用済燃料の中間貯蔵施設もエジプト国内で建設する。(参照資料:ロスアトム社、KHNP社(韓国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Jan 2022

3856

フランス国内の商業用原子炉すべてを所有・運転するフランス電力(EDF)は1月12日、北部ノルマンディ地方で建設しているフラマンビル原子力発電所3号機(FL3)(163万kWの欧州加圧水型炉=EPR)の建設スケジュールの改定を発表。2022年末に実施予定だった燃料初装荷を、2023年第2四半期に延期した。新型コロナウイルスによる感染拡大の影響により、同炉の起動・運転準備が順調に進んでいない点を考慮したもの。これにともない、EDFは近年見積もった同炉の建設コスト124億ユーロ(約1兆6,170億円)が127億ユーロ(約1兆6,560億円)に増大したことを明らかにした。FL3の建設工事は2007年12月に始まったが、フランス国内で初のEPR建設だったこともあり、土木エンジニアリング作業の見直しや原子炉容器の鋼材組成の異常(炭素偏析)、2次系配管溶接部の品質上の欠陥等により完成が大幅に遅れている。同炉では冷態機能試験が2018年1月に完了した後、温態機能試験も2020年2月に完了。原子力安全規制当局(ASN)は同年10月に初装荷燃料の敷地内への搬入を許可しており、2022年末の燃料装荷を経て2023年には送電開始できると見られていた。今回の発表によると、EDFは要求されたレベルの安全性と品質をクリアしてFL3の運転を開始するため、2020年初頭に現場人員を増強した。格納容器の壁を貫通する配管の溶接部修理など、最も複雑な作業は無事に完了しており、ASNも基準に適合していると判断。同炉の最初の運転サイクルで使用する原子燃料は、手続き通り専用の建屋で保管中である。また、すでに機器類の90%が運転担当チームに引き継がれており、これまでに安全上重要な機器約7千点について、5万5千件以上の確認と書類チェックを実施済み。燃料の初装荷と起動に先立ち、残りの作業は以下の通り。・主要2次系の溶接部について改善作業を完了する。・設置した機器類の品質認定試験を改めて実施する。・EPR初号機として中国で運転開始した台山1号機の技術的課題をフィードバックしFL3に適用する。・これらの技術的課題の対策については、ASNから最終的な指示を受け承認を得る。・機器類の最終調整を行い、運転開始に必要な文書もすべて準備する。なお、昨年7月に台山1号機で小規模な燃料破損が見つかった問題については、EDFは燃料集合体の点検を実施した結果、集合体の一部機器に機械的摩耗が認められたと説明。このような現象はフランス国内の複数の原子力発電所でも生じており、EPRの設計自体に問題があるわけではないと強調している。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Jan 2022

5227

中国核工業集団公司(CNNC)によると、福建省で建設していた福清原子力発電所6号機(PWR、115万kW)が1月1日、同国送電網に初併入した。同炉は中国が知的財産権を保有する第3世代の100万kW級PWR設計「華龍一号」を採用している。「華龍一号」の完成は福清5号機に次いで中国国内で2基目、世界全体ではパキスタンのカラチ原子力発電所2号機(110万kW)を含めて3基目となる。(参照資料:CNNCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Jan 2022

2383

米国の原子力規制委員会(NRC)は1月6日、オクロ・パワー社(Oklo Power, LLC)が超小型高速炉「オーロラ」について提出していた建設・運転一括認可(COL)の申請を却下すると発表した。発表によると、オクロ社は同設計の安全面など複数の主要トピックスについて十分な情報をNRCに提出していない。NRCスタッフは不足情報を補う新たな取り組み方法として同社との連携協力を続けていたが、同社がこれらのトピックスに関して2021年7月に提出した報告書、およびこれを捕捉するため同年10月に提出した報告書でも情報不足は改善されなかった。NRCスタッフとしては審査スケジュールの設定が難しいと判断、同申請の却下を決めたもの。同社が今後、不足情報を補った改訂版の申請書で再びCOLを申請することは差し支えないとしている。NRCのこの決定は1月11日付の連邦官報に掲載されており、オクロ社はその後30日以内に公聴会の開催を要請することができる。公聴会の開催が決まった場合、この決定の利害関係者である個人や事業体も参加することが可能だ。「オーロラ」はオクロ・パワー社の親会社である先進的原子炉開発企業オクロ社(Oklo Inc.)が開発した小型モジュール炉(SMR)設計で、電気出力は0.15万kW 。HALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を燃料として使用するが原子炉の冷却に水を使わず、同社によれば少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給を続けることができる。オクロ社は同設計をエネルギー省(DOE)傘下のアイダホ国立研究所(INL)敷地内で、2020年代初頭から半ばにかけて着工することを目指しており、DOEも2019年12月にINLでの「オーロラ」建設を許可した。これを受けて、オクロ・パワー社は2020年3月、非軽水炉型の先進的SMRとしては初のCOLをNRCに申請。NRCスタッフは同年6月にこの申請を受理し、審査を進めていた。NRCの原子炉規制局によると、オクロ社の申請書で不足していたのは重大仮想事故に関する追加情報や、リスク重要度が高い構造物、系統および機器(SCCs)の重要度別分類方法などである。設計情報に加えて、建設サイト固有の情報もCOL審査では案件毎に必要となるが、NRCが発出した追加情報の提示要請(RAIs)に対し、オクロ社は再三にわたりは実質的な情報を提供しなかった。こうした状況では、NRCは「オーロラ」設計の安全性を見極めることは出来ないと説明している。現地の報道によると、オクロ社のC.コクラン最高執行責任者(COO)はNRCの今回の決定について、「残念なことだが当社とNRCはその他のプロジェクトでも協議中であり、それらを是非とも前進させたい」とコメント。「オーロラのCOL申請は、先進的核分裂プラントの申請として初めて受理されたものであり、(今回は却下されるに至ったものの)今後の審査の実現に向けて多くのものを新たに学ぶことができる」とした。同COOはまた、「先進的核分裂プラントや使用済燃料のリサイクルで製造されるHALEU燃料は、クリーンな未来を構築する鍵になると信じている」と表明。その一方、公聴会の開催要請や改訂版のCOL申請書を提出する可能性については明らかにしていない。(参照資料:NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

13 Jan 2022

5483

英国の商業用原子炉すべてを保有しているEDFエナジー社は1月7日、スコットランドのハンターストンB原子力発電所で2号機(B-2)(64.4万kWの改良型ガス冷却炉:AGR)を永久閉鎖したと発表した。同発電所ではすでに昨年11月26日、B-1号機(64.4万kWのAGR)を永久閉鎖しており、EDFエナジー社は「ハンターストンB発電所は生産性が高かったが1976年に送電開始して以降、約46年間の発電業務を終えた」と表明した。同発電所では、2018 年に両炉で黒鉛レンガ製の燃料チャンネル部にヒビが確認されたことから、近年発表していたスケジュールより閉鎖時期が約1年早まった模様。今後は3年ほどかけて両炉から燃料を抜き取った後は原子力廃止措置機構(NDA)に譲渡され、NDA傘下のマグノックス社が廃止措置を実施する予定である。EDFエナジー社は昨年6月にも、イングランドのケント州で約40年間稼働したダンジネスB原子力発電所(61.5万kWのAGR×2基)を永久閉鎖している。これに続いて、ハンターストンB発電所の2基を永久閉鎖したことで、英国内で稼働する商業炉は合計11基、784.4万kWとなった。同発電所のP.フォレスト所長によると、ハンターストンB発電所ではこれまでに3,000億kWh以上の無炭素電力を供給しており、地元には安定した高サラリーの雇用を保証。この総発電量はスコットランドの全世帯が消費する電力の約31年分に相当する。同発電所ではまた、運転開始当初は25年間の稼働を予定していたが、設備の更新等に投資したことで46年もの間、安全に運転することが出来たと強調。従業員も多くが同発電所での継続勤務を希望しているため、同社は優秀な従業員を燃料の抜き取り作業で継続雇用する方針である。なお、EDFエナジー社は昨年12月15日、英国全土で稼働するAGRの運転期間の見直し作業を実施した結果、イングランドのヘイシャムB原子力発電所(68万kWのAGR×2基)とスコットランドのトーネス原子力発電所(68.2万kWのAGR×2基)の永久閉鎖時期を2年前倒しし、2028年3月末に再設定したと発表している。2016年の見直しでは、1988年に送電開始したこれらの運転期間を7年延長して2030年までとしていたが、その後の定期的な見直し作業や点検、モデリング、およびその他のAGRサイトでの運転経験等から、両発電所では予定していた25年~30年の運転期間がすでに終了し経年化が進んでいると判断したもの。一方、1983年~1984年にかけて送電開始したヘイシャムA原子力発電所(62.5万kWのAGR×2基)とハートルプール原子力発電所(65.5万kWのAGR×2基)については、2024年3月末までの運転継続に変更がないことを確認している。(参照資料:EDFエナジー社の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月7日、11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

12 Jan 2022

3142

世界初の使用済燃料最終処分場をフィンランドで建設中のポシバ社は2021年12月30日、地上の使用済燃料封入プラントと地下の最終処分設備について、2024年3月から2070年末まで操業するための許可申請書を雇用経済省に提出した。雇用経済省は今後、この申請書に対するコメントを処分場から影響を受ける地域の利害関係者や一般国民から募集する。また、原子力関係施設の建設と操業を監督するフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)が処分場の長期的な安全性評価を実施し、雇用経済相に見解を提示。肯定的なものであれば、同省が内閣から承認を取り付けることになっており、同処分場は2020年代半ばにも実際の処分活動を開始できる計画である。最終処分の実施主体であるポシバ社は、フィンランドで原子力発電所を操業するティオリスーデン・ボイマ社(TVO)およびフォータム社が共同で設立した。ポシバ社は2000年、フィンランド南部のユーラヨキ地方にあるオルキルオト原子力発電所の近郊を使用済核燃料最終処分場の建設サイトに選定。2004年からは同地点の地下450m部分の岩盤地質や水文学特性を調査するため、地下研究調査施設「ONKALO」を着工した。「ONKALO」は最終的に同処分場の一部となる予定で、政府が使用済燃料を深地層に最終処分する施設の建設プロジェクトを2000年12月に「原則決定(DIP)」した後、議会も翌2001年に同DIPを承認した。ポシバ社は2012年12月に同処分場の建設許可を政府に申請し、2015年11月にこれを取得。2016年末からは総工費約5億ユーロ(約653億円)の建設工事を開始している。この処分場は使用済燃料封入プラントと3種類の地下設備で構成されており、ポシバ社は2019年6月から封入プラントの建設に着手した。2021年3月には、試験用処分坑道の総合機能試験を2023年に実施するため、試験用処分坑道の掘削予定を発表、同年5月には実際の処分坑道の掘削開始を明らかにした。ポシバ社のJ.モッカ社長兼CEOは、今回の操業許可申請について「温室効果ガスを排出せず、地球温暖化の防止に貢献する原子力部門全体にとって重要な節目になった」とコメント。国内の様々な原子力発電関係者が責任ある長期的アプローチを取ろうとしていることを誇りに思うと述べたほか、「ポシバ社は世界で初めて、安全・確実な最終処分の実施能力をオルキルオトで持つことになる」と強調した。同社では過去40年以上にわたる研究を通じて地層処分の長期的な安全性を実証し、オルキルオトのサイト条件に即した最終処分施設の概念を「ONKALO」で開発してきた。これらの作業が最終的な局面を迎えたことから、今後は処分場の操業を開始する準備活動として、封入プラントと地下処分設備の機器類設置に集中的に取り組んでいくとした。同社はまた、使用済燃料をフィンランドで安全に処分していくだけでなく、同社の処分概念を世界の原子力産業界全体の解決策に発展させると表明。最終処分プロジェクトで得られる専門的知見を、同社の技術マーケティング子会社であるポシバ・ソリューションズ社が輸出していけるよう支援する。ポシバ社はすでに2016年10月、チェコの使用済燃料最終処分プロジェクトに専門的知見を提供するサービス契約をチェコ放射性廃棄物処分庁(SURAO)と締結。チェコのプロジェクトにはフィンランドの関係エンジニアリング企業や地質調査所とともに、ポシバ・ソリューションズ社が参加している。 (参照資料:ポシバ社、雇用経済省の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

11 Jan 2022

4626

中国核工業集団公司(CNNC)は2021年12月29日、海南省の昌江原子力発電所で、中国が知的財産権を保有する第3世代のPWR設計「華龍一号」を採用した4号機(Ⅱ期工事では2番目の炉)(PWR、120万kW)の建設工事を28日の午前中から本格的に開始したと発表した。昌江原子力発電所ではすでに、第2世代のPWR設計「CNP600」を採用したI期工事の1、2号機が、2015年と2016年からそれぞれ営業運転中である。Ⅱ期工事となる3、4号機の建設工事は、海南省・自由貿易試験区における建設プロジェクトと位置付けられており、総投資額の約400億元(約7,280億円)のうちCNNCが49%、華能集団公司が51%出資。2019年11月に海南島で起工式が開催された後、2021年4月に3号機が本格着工していた。CNNCによると3号機の完成は2025年に、4号機については2026年末までに完成させる計画である。同発電所ではまた、多目的小型モジュール炉(SMR)設計の「玲龍一号」(PWR、12.5万kW)を採用した実証炉の建設工事が、2021年7月から始まっている。「玲龍一号」は元々「ACP100」と呼称されていた小型炉設計であり、昌江Ⅱ期工事と同様、海南自由貿易港にクリーンなエネルギーの供給を保証することになる。三澳2号機の本格着工 ©CGNこのほか、中国広核集団有限公司(CGN)も12月31日、浙江省の三澳原子力発電所でCGN版の「華龍一号」となる2号機(PWR、121万kW)を建設するため、30日に原子炉建屋部分で最初のコンクリートを打設したことを明らかにした。CGNの発表によると、三澳2号機の本格着工は同1号機の建設工事がちょうど1年前、2020年12月に始まったのに続くもの。これら2基のプロジェクトについては2007年にサイト調査が開始され、国家能源局は2015年5月、最終的に合計6基の「華龍一号」を建設する計画として敷地の取得と整備作業等の実施を承認。2020年9月には、国務院の常務会議がⅠ期工事の1、2号機について建設を承認、同年12月30日付けで国家核安全局(NNSA)がこれら2基の建設許可を発給している。1、2号機は2026年と2027年にそれぞれ送電を開始すると見られており、6基すべてが営業運転を開始した場合、同発電所の年間発電量は525億kWhとなり、浙江省温州市における2020年の総電力需要を超える計算である。(参照資料:CNNCおよびCGNの発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月29日、1月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Jan 2022

2644

©EC欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会(EC)は1月1日、持続可能な経済活動の分類枠組「EUタクソノミー」で持続可能と見なされるための技術的精査基準を規定した「(補完的な)委任法令(Delegated Act:DA)」に、一定条件下で原子力と天然ガスの活動を含める加える方向で検討を開始したと発表した。環境上の持続可能性を備えた、真にグリーンな事業への投資基準となるEUタクソノミー規則は、2020年7月から施行されている。同規則が定義する6種類の持続可能な経済活動については、ECが現在、その目的別に実質的な貢献をもたらす活動の詳細なリストをDAで定めているところ。原子力発電は、EUタクソノミーの中で低炭素かつ気候変動の緩和に貢献すると認められているものの、放射性廃棄物の管理問題等により現時点で適格とみなされていない。ECは今回、12月31日付けで原子力と天然ガス関係の活動を含めたDAの案文を「持続可能な資金提供に関する加盟国の専門家グループ」、およびECの諮問機関である「持続可能な資金提供プラットフォーム(PSF)」に提示した。1月12日まで両機関の見解を求める方針で、その結果に基づいてECは今月中にも同DAを正式に採択する。その後は、共同立法者の欧州議会と欧州理事会が同DAを4か月にわたって精査するが、精査期間の終了時に両機関がともに異議を唱えなければDAは発効し、適用が開始される見通しである。ECによると、EUタクソノミーでは今後30年間でCO2排出量を実質ゼロ化するのに際し、必要な経済活動に十分な民間投資が行われるよう導くことが目的。EU加盟各国の現在のエネルギーミックスは様々だが、いくつかの加盟国では依然として大量のCO2を排出する石炭火力に大きく依存している。ECはEUタクソノミーを通じて、このような国が気候中立に向かって動いていけるようなエネルギー活動を提供する。近年の科学技術の進歩や科学的助言、クリーンエネルギーへの移行に伴う各国の様々な課題を考慮した結果、ECとしては再生可能エネルギーを基盤とする未来に向かう手段として、原子力と天然ガスが一定の役割を担うと認識した。EUタクソノミーでは、これらのエネルギー源がCO2排出量の実質ゼロ化に貢献できるよう、明確かつ厳しい条件の下で分類を行う方針。今回のDAがカバーする経済活動によって、石炭火力の段階的な廃止を加速し、一層低炭素なグリーンエネルギーミックスに向かって歩を進めていく考えだ。なお、このような作業の透明性を確保するため、ECは今回、EUタクソノミーの開示に関するDAを改正すると表明。改正法令の下で、投資家は投資に際して、その経済活動に天然ガスや原子力に関する活動が含まれているか、含まれている場合はどういった条件下であるかを判断、十分な情報に基づいて投資先を選択できるようになるとしている。(参照資料:ECの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

06 Jan 2022

5587

ロシアの民生用原子力発電公社であるロスエネルゴアトム社は12月20日、モスクワの南約500kmに位置するクルスク原子力発電所で、約45年間稼働した1号機(100万kWの軽水冷却黒鉛減速炉=RBMK)を19日付で永久閉鎖したと発表した。発表によると、同炉は1976年12月に送電開始して以降、2,510億kWh以上の電力を発電。これはクルスク地域における総電力消費量の約30年分に相当する。同発電所全体では、全4基のRBMKでこれまでに9,870億kWh発電したとしている。これらの4基はすべて、1986年に事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所と同型の「RBMK-1000」設計であり、ロシア国内ではクルスク発電所のほかにもレニングラード、スモレンスクの両発電所で同じRBMKが稼働中。これらは今後10年以内に運転期間が満了するため、3つの発電所では現在、稼働しているⅠ期工事のリプレースとして最新鋭のロシア型PWR(VVER)をⅡ期工事で建設する計画が進められている。レニングラード発電所では、革新的技術を用いた第3世代+(プラス)の120万kW級VVER設計「AES-2006」がⅡ期工事1号機として2018年10月から、2号機については今年3月から営業運転を開始した。クルスク原子力発電所では、「AES-2006」設計の技術面や経済面で一層の最適化が図られたという出力125.5万kWの「VVER-TOI」設計をⅡ期工事の1、2号機に採用、それぞれ2018年4月と2019年4月に本格着工した。VVER-TOIではAES-2006と同じく運転期間が60年に設定されているほか、受動的な安全システムを全面的に装備。コア・キャッチャーや、大気の自然循環で炉心を冷却する受動式残留熱除去装置が組み込まれている。クルスクⅡ期工事1、2号機はVVER-TOIのパイロット・ユニットという位置づけであり、ロスエネルゴアトム社はⅠ期工事の4基の閉鎖時期に合わせてこれらの運転を開始すると表明。現時点でⅡ期工事1号機は2022年の後半に起動、同2号機については2024年8月に営業運転を開始すると見られている。VVER-TOI設計はまた、スモレンスク発電所のⅡ期工事、および新規サイトのニジェゴロドやセベルスク原子力発電所で採用が決定している。(参照資料:ロスエネルゴアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 Dec 2021

4819

インドでロシア型PWR(VVER)の建設工事を請け負っているロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は12月21日、インドの南端タミルナドゥ州にあるクダンクラム原子力発電所で20日から6号機(105万kWのVVER)建設工事が正式に始まったと発表した。原子炉建屋の基盤部に最初のコンクリートを打設したことによるもので、今年6月に着工した5号機(105万kWのVVER)と同じく、どちらも2030年までに運転開始すると見込まれている。クダンクラム発電所では、同様にVVERを採用したⅠ期工事の1、2号機(各100万kW)がそれぞれ2014年と2017年から営業運転中であるほか、Ⅱ期工事の3、4号機(各100万kW)もそれぞれ2017年6月と10月からロスアトム社が建設中。5、6号機は同発電所のⅢ期工事に相当し、インドとロシアの両政府は2017年6月、これら2基の増設計画について一般枠組み協定(GFA)とプロジェクトの実施に必要な政府間信用議定書に調印した。両国政府はさらに、インド国内の新規サイトで第3世代+(プラス)の革新的VVERを6基建設する計画も2018年10月に明らかにしている。インドは、1950年代にカナダから導入した研究炉の使用済燃料を基に1974年に核実験を実施したため、国際社会はそれ以降、同国への原子力輸出を停止した。しかし、禁輸が始まる前の1988年、ロシアはクダンクラムでのVVER建設に向けた合意文書をインドと締結しており、2002年から1、2号機の建設工事を開始。インド国内の原子力発電所ではそれまで、出力が最大でも50万kW級という国産加圧重水炉(PHWR)が中心だったことから、クダンクラム1、2号機はインドで初の大型軽水炉となった。インドではその後、米国が同国への原子力輸出を目的に2008年に米印原子力協力協定を締結している。原子力供給国グループ(NSG)も、米国の主張を受け入れインドへの原子力機器禁輸を解除したが、事故時のベンダー責任など様々な理由から欧米諸国の原子炉ベンダーによる輸出計画は進展していない。ロスアトム社の今回の発表によると、同社のエンジニアリング部門であるアトムストロイエクスポルト(ASE)社のA.レベデフ副総裁がクダンクラム発電所について、「1、2号機が現在、定格出力で順調に運転中であるほか、3号機では原子炉圧力容器の設置準備が進められている」と述べている。Ⅲ期工事の2基に関しては、ASE社は2017年8月に主要機器の設計・製造契約をインド原子力発電公社(NPCIL)と締結。優先的に設置しなければならない機器に関してはすでに搬入を開始しており、これらの2基はタミルナドゥ州のみならず、インド全体の生活や産業に重要な追加電源をもたらすと指摘している。また、「友好国であるインドがロシアの最も進んだ大容量の原子炉を活用することで、原子力分野における両国間の平和利用協力は一層拡大していく」と強調している。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Dec 2021

3326

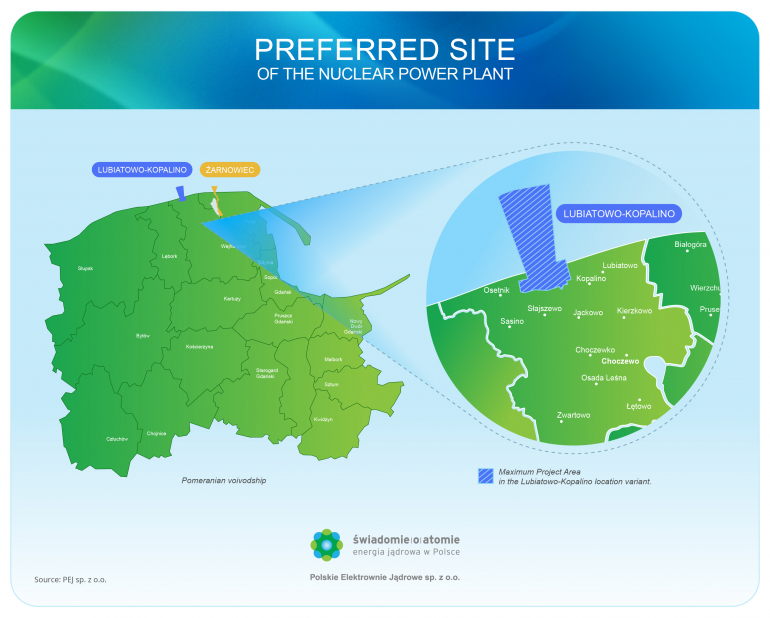

ポーランドでの原子力発電導入を目指し、同国の国営エネルギー・グループ(PGE)が設立した原子力事業会社のPEJ社(=Polskie Elektrownie Jądrowe、2021年6月に社名をPGE EJ1社から改名)は12月22日、同国初の原子力発電所のサイトとして、バルト海に面した北部ポモージェ県内のルビアトボ-コパリノ地区を選定したと発表した。選定に当たっては、サイト住民の安全性や周辺環境に及ぶ影響面であらゆる要件を満たす必要があったため、PEJ社は2017年以降、ポーランド全土で前例のない規模のサイト調査と環境影響評価を詳細に実施した。今回、これらの観点から最良の地区を選定したとしており、今後は政府に許可申請手続きを行いたいとしている。ポーランドでは1980年代に40万kW級のロシア型PWR(VVER)をジャルノビエツで建設する計画が進展したが、チェルノブイリ事故の発生を受けて同計画は1990年代に頓挫した。政府はその後、エネルギー源の多様化と温室効果ガスの排出量削減を図るには原子力の導入が妥当と判断、2009年に改めて原子力開発ロードマップを策定した。2つのサイトで合計600万kWの原子力発電設備建設を目指すという内容だったが、今年2月に決定した「2040年までのエネルギー政策」では、2043年までに複数のサイトで最大6基の原子炉(600万~900万kW)を稼働させるとしており、初号機については2033年までに運転を開始させる方針である。PEJ社がサイト調査や環境影響評価を開始した当初、対象地区は国内の90か所以上におよんでおり、選定に際しては地形や冷却水の確保、自然保護といったファクターを重視。サイトに通じる道路網や鉄道網、送電網など既存のインフラ設備や、これらのインフラをサイトまで延長する可能性などを考慮した。ポモージェ県内における候補地点の絞り込みでは、ルビアトボ-コパリノとジャルノビエツの2地区で調査結果の一層詳細な分析作業を行っている。PEJ社は現在、これらの分析結果を環境影響声明書(EIA)に取りまとめている。原子力発電所の建設に関するEIAの作成は同国では初めてのため、米国で環境事業を展開するジェイコブス社の東欧支部が技術アドバイザーを務めているほか、ポーランド国内の専門家グループや関係する科学センターなども協力している。PEJ社によるとEIAの内容はすでに固まっているものの、2015年にポーランドで環境影響面の立地プロセスが具体化されて以降、基盤となる関係法規が欧州連合(EU)レベルで数回にわたって変更されており、手続きを進めるには国内法制の改定が必要。PEJ社としては今回のEIAの審査に必要な関連法案の改定を待って、2022年の第1四半期にも完成したEIAを環境保全総局に提出する考えである。(参照資料:PEJ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Dec 2021

4313

フィンランドのティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は12月21日、オルキルオト原子力発電所で2005年から建設中だった3号機(出力172万kWの欧州加圧水型炉=EPR)(OL3)が同日の午前3時半頃、初めて臨界条件を達成したと発表した。OL3では今後出力を徐々に上げていき、出力5%、30%、および60%になった段階で起動試験を実施する予定で、その各段階でフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)から許可を得る必要がある。TVOは2022年1月末に出力25%(30万~40万kW)でOL3の送電を開始し、同年6月からは定常的に発電(営業運転)を行う方針である。TVOによると、同国で新規の原子炉が起動するのは、1979年のオルキルオト2号機以来、約40年ぶりのことで、欧州においても約15年ぶり。仏アレバ社(現・フラマトム社)が開発した第3世代+(プラス)のEPRとしては、欧州で最初に臨界に達した原子炉であり、営業運転開始後はフィンランドの総発電量の約14%を賄っていく。OL3の建設工事は、EPR初号機であるが故の様々なトラブルに阻まれ、当初予定されていた2009年の完成スケジュールは大幅に遅延した。フィンランド政府は2019年3月、STUKの意見書に基づきOL3に運転許可を発給。同年7月時点の営業運転開始スケジュールは2020年7月となっていたが、2019年12月には、実施していた試験の遅れやスペア・パーツの欠陥によりスケジュールは2021年3月に繰り延べられた。その後、TVOは2020年4月に燃料の装荷許可をSTUKに申請したものの、新型コロナウイルスによる感染の拡大により、同年8月に営業運転開始スケジュールを2022年2月に改定。STUKが2021年3月に燃料の装荷許可を発給したことから、TVOは直ちに装荷作業を開始した。しかし、一旦2018年に完了した温態機能試験を改めて実施した結果、タービンで総点検を行う必要性が生じ、TVOは今年8月に営業運転の開始は2022年6月になると発表。それ以降の作業の進展を受けて、TVOは今月8日にOL3 の起動と低出力試験の実施許可を申請、STUKは16日付けでこれを承認していた。OL3が臨界条件を達成したことについて、TVOのM.ムストネン発電担当上級副社長は「新しい原子炉の起動に向けた我々の粘り強い作業の賜物であり、永遠に人々の記憶に残るだろう」と表明。「これは原子力産業界のプロ意識と、地球温暖化の防止に向けて行動するフィンランド人の強い意志を反映している」と述べた。また、フラマトム社のB.フォンタナCEOは「フィンランドの人々に安全で信頼性の高い低炭素な電力を提供する道が開かれた」と強調。同社は今後、OL3に原子燃料や長期的な運用管理・保守点検サービス等を供給していく予定であることから、「当社が保有する能力のすべてを発揮してOL3を支えていく」と表明している。(参照資料:TVOの発表資料①、②、フラマトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

22 Dec 2021

6772

米国政府の貿易開発庁(USTDA)は12月15日、ウクライナでのニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の導入に向け、「ウクライナ科学技術センター(STCU)」が実施予定の分析調査に技術支援金を提供すると発表した。SMR技術の活用はウクライナで初となることから、同国では導入を可能とするため規制体制の包括的な分析調査を計画。この作業を支援するのが支援金の目的であり、USTDAはSMR建設を通じてウクライナのエネルギー部門の脱炭素化に貢献したいとしている。USTDAの使命は、発展途上国や中所得国における開発プロジェクトに米国民間部門の参加を促すこと。ルーマニアにおけるニュースケール社製SMRの建設構想に対してはすでに今年1月、同様の技術支援金約128万ドルをルーマニア国営の原子力発電会社に交付している。ウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社は今年9月、国内でニュースケール社製SMRを建設する可能性を探るため、ニュースケール社と覚書を締結した。同設計の安全性に関しては、ニュースケール社が作成した安全解析報告書(SAR)をウクライナの国立原子力放射線安全科学技術センター(SSTC NRS)が独自に審査することになっており、米エネルギー省(DOE)は今年11月、その審査に必要となる経費の提供を申し出ている。USTDAによる今回の発表は、DOEのこのような支援提案に続くもので、同国の国家原子力規制検査庁(SNRIU)はウクライナでのSMR活用に向けて規制体制を整備する。実際の分析調査は、旧ソビエト諸国の核兵器や生物・化学兵器等の拡散防止を目的とした政府間組織であるSTCUが担当するため、USTDAの支援金はSTCUに提供される。ウクライナの国家エネルギー戦略では、再生可能エネルギーと原子力発電の設備容量拡大を目指しているため、USTDAは分析調査への技術支援を通じてこの戦略を補完していく方針。同調査では、ニュースケール社製SMRの設計をウクライナの規制諸法令、および国際原子力機関(IAEA)の基準などと比較し、ウクライナでの建設を阻むような規制上の不備が見つかれば、必要に応じて規制改革など不備の是正に向けた勧告が行われる。USTDAのV.トゥンマラパリー長官代行は、「CO2排出量の実質ゼロ化に向けて世界が移行していくのを、USTDAはSMRのように画期的かつ革新的な技術開発で加速していく」と表明。「米国の技術を使って、ウクライナ国民に将来、一層クリーンで確実なエネルギーをもたらしたい」との抱負を述べた。SNRIUのH.プラチコフ長官は、ウクライナ原子力規制当局の能力強化に対する米国政府の支援に謝意を表明。その上で、「今回の分析調査によりウクライナの法令が改善され、SMRの建設に繋がることを期待する」としている。(参照資料:USTDA、ニュースケール社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

21 Dec 2021

2929

米国のニュースケール・パワー社は12月16日、同社製小型モジュール炉(SMR)の原子力発電所「VOYGR」をカザフスタンで建設する可能性評価のため、同国の「カザフ原子力発電所会社(KNPP)」と了解覚書を締結したと発表した。世界では近年、安全で信頼性の高い無炭素電源のSMRが今後は重要な役割を果たすとの認識が高まっており、両社はカザフにおけるクリーンエネルギー対策として同技術の活用を検証する方針である。KNPP社は、総資産600億ドルというエネルギー関係の政府系投資ファンド「サムルク・カズィナ国家福祉基金」が2014年7月に設立したLLP(*)。これは、原子力発電所の導入に向けたカザフ政府の優先活動計画に基づく措置である。同国で原子力委員会の委員長を務めたKNPP社のT.ジャンティキンCEOによると、カザフスタンは2060年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指しており、その達成にはCO2を排出しない再生可能エネルギーと原子力が重要になる。SMRはカザフにとって最も有望な技術とみなされていることから、ニュースケール社との協力は、この目標の達成とグリーン経済への移行を促進する現実的な機会として進めていきたいとした。国際エネルギー機関(IEA)によると、化石燃料資源に恵まれたカザフでは2018年実績で発電量全体の約70%を石炭火力で発電しており、次いで20%が天然ガス火力によるもの。旧ソ連邦時代に建てられた電熱併給・海水脱塩用の商業高速炉「BN-350」(出力15万kW)が1999年までアクタウで稼働していたが、現在原子力発電設備はない。生産量が世界第1位という豊富なウラン資源を背景に、政府は2014年当時、出力30万〜120万kWの商業炉建設を計画していたが、2015年に同国のエネルギー相は、電力余剰を理由に少なくとも2023年までは原子力発電所建設計画を凍結すると発表した。2019年3月にカザフの大統領に就任したK.-J.トカエフ氏は今年9月、教書演説のなかで原子力の平和利用と原子力発電所建設の必要性を強調している。2060年までにカザフはCO2排出量の実質ゼロ化を目指す一方、国内では2030年までに電力供給量が不足する見通し。このため、同大統領はサムルク・カズィナ国家福祉基金との協力により、原子力発電利用の可能性を追求すると表明していた。ニュースケール社の発表によると、今回の覚書締結は、同社が2019年にSMRの技術面と価格面についてKNPP社に提案を行ったのに続くもの。原子力発電所の建設を専門とするKNPP社は、原子力発電の将来見通しについて積極的に調査しているため、ニュースケール社は今回の覚書を通じてKNPP社と原子力や技術関係の知見を共有する。同社製SMRの設計エンジニアリングから建設、起動、運転、保守点検等に至るまで、KNPP社が今後実施する評価活動を支援していく。ニュースケール社が開発したSMRはPWRタイプの一体型SMR「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」で、電気出力5万kW~7.7万kWのモジュールを最大12基まで可能。米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月、モジュール1基あたりの出力が5万kWのNPMに対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給した。米国ではエネルギー省(DOE)傘下のアイダホ国立研究所で初号機を建設する計画が進んでいるほか、ポーランドやブルガリア、ウクライナの国営企業がすでに同社と覚書を締結、それぞれの国内で建設する可能性を探っている。またルーマニアも、今年の国連気候変動枠組条約・締約国会議(COP26)に合わせて米国政府と協議。民生用原子力分野における両国の連携協力を通じて、2028年までにルーマニアの国内エネルギーシステムに、NPMを6基連結した「VOYGR-6」(46.2万kW)を含めると発表している。【注*】LLP=リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ: 事業を目的とする組合契約を基礎に形成される企業形態で、リスク回避のため出資者は出資額の範囲までしか責任を負わない。(参照資料:ニュースケール社、カザフ大統領府の9月の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

20 Dec 2021

2796

中国核工業集団公司(CNNC)は12月14日、同国が知的財産権を保有する第3世代のPWR設計「華龍一号」の国内2基目である福建省の福清原子力発電所6号機(PWR、115万kW)が、11日付で初めて臨界条件を達成したと発表した。また、同国の原子力発電専門メディアである「中国核電網」は同じく14日、CNNCの一部出資企業が山東省で建設している「ペブルベッド型モジュール式高温ガス炉(HTR-PM)」の実証炉(電気出力21.1万kW)が、13日に初めて国内送電網に接続されたことを伝えた。福清5、6号機の建設工事は、「華龍一号」設計の実証プロジェクトとして、それぞれ2015年5月と12月に始まった。5号機はすでに今年1月、世界初の「華龍一号」として営業運転を開始しており、6号機についてもCNNCは11月に燃料を装荷、建設工事はシステムの起動に向けた重要段階に入っていた。CNNCは今後、6号機の営業運転開始を目指して、減圧沸騰や送電網へのタービン発電機接続試験を行う。「華龍一号」はCNNCと中国広核集団有限公司(CGN)、双方の第3世代炉設計を一本化して開発されており、安全系には静的と動的2つのシステムを統合。格納容器は二重構造となっており、設計耐用年数は60年を想定している。CNNCの今回の発表によると、一足先に営業運転を開始した5号機は最初の運転サイクルを終えて、燃料交換のための停止期間に入った。福清発電所ではすでに、第2世代改良型の100万kW級PWR「CP1000」を採用した1~4号機が稼働中であることから、1~6号機すべてが完成すれば同発電所の総設備容量は660万kW以上となり、年間の発電量は500億kWhを超える見通し。これらを通じて、地元の地域社会には高品質の経済発展に不可欠のクリーンエネルギーを供給し続け、CO2排出量の実質ゼロ化に貢献させたいとしている。一方、山東省栄成の石島湾では、2012年12月に本格着工したHTR-PMで送電が開始された。中国のHTR-PMは、電気出力10万kW超のモジュールユニット2基で一つの発電機を共有する設計になっており、今年3月までに冷態機能試験や温態機能試験が完了、国家核安全局(NNSA)は8月に運転許可を発給した。これにともない、建設プロジェクトを主導する華能山東石島湾核電有限公司(SHSNPC)は同炉への燃料装荷を開始。ツインユニットの2基目は、今年11月に臨界条件を達成した。なお、1基目についてもすでに9月に同条件を達成している。(参照資料:CNNCの発表資料①(中国語)、②(英語)、中国核電網ニュース、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月13日、16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Dec 2021

3945

ボルセラ原子力発電所©EPZオランダで今年3月に議会選挙が行われて以降、連立協議を続けていた政府の主要4党は12月15日、新政権としての2025年までの政策方針を取りまとめた合意文書を公表した。エネルギーミックスの項目では、国内唯一の原子力発電所の運転を継続するのに加え、政府の財政支援を通じて新たに2か所で原子力発電所を建設する方針を明記している。オランダでは、1973年から稼働中のボルセラ原子力発電所(PWR、51.2万kW)で総発電量の約3%を供給中。同炉は運転開始後40年目の2013年に運転期間が20年延長され、現在の運転認可は2033年まで有効である。同国の原子力支持派の非政府組織であるe-Lise財団は今年4月、「パリ協定の下でオランダは2030年までにCO2排出量を1990年比で49%~55%削減する必要がある」と指摘。「同協定の目標達成に向けた国内議論の中で、原子力はこれまで除外されてきたが、CO2を排出しないエネルギーの一つとして、原子力の具体的な将来ビジョンをオランダの法令や国家戦略で示し、新設プロジェクトを実施すべきだ」と勧告していた。今回の合意文書の中で、連立政権の4党は「地球温暖化への対応でオランダは欧州のフロントランナーとなる覚悟だ」と表明。2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するため、気候法における2030年時点の目標を厳しくし、CO2の排出量は1990年比で少なくとも55%削減するとした。また、この目標の確実な達成に向けて、同政権は2030年に約60%の削減を目指す方針であり、これにともない2035年までに70%、2040年には80%削減したいと述べた。エネルギーミックスの項目では、4党は「エネルギーを使い続ける以上、今後は省エネに取り組むとともに温室効果ガスを排出しないエネルギー源に切り替える」と明言。2030年以降にエネルギー供給にともなうCO2排出量が実質ゼロとなるよう、速やかに作業を進めるとしており、具体策として化石燃料による発電量を速やかに削減するものの、供給量は十分確保し価格も抑えたいとしている。原子力に関しては、「風力や太陽光、地熱などのエネルギー源の補完という位置付けであり、水素製造にも活用するほか、天然ガスの輸入量削減にも役立てたい」と説明。このため、ボルセラ発電所の運転は安全性に留意しつつ長期的に続けていくが、これに加えて「新政権の内閣は新たに原子力発電所を2か所で建設するため、必要な措置を取る」と明記。具体的には、市場の関係者に技術革新や関係調査の実施を促し、入札等も行っていく。財政面についても政府支援を提供するほか、規制面や法制面で必要な整備を行い、放射性廃棄物は安全かつ永久的に保管する考えである。4党はさらに、合意文書の予算措置案の中で、電力部門における原子力発電所新設用として2023年に5,000万ユーロ(約64億円)、2024年に2億ユーロ(約258億円)、2025年に2億5,000万ユーロ(約322億円)を計上。2030年までの累計予算は、50億ユーロ(約6,440億円)に達する見込みだと表明している。(参照資料:新政権の連立合意文書(オランダ語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Dec 2021

4687

米国のニュースケール・パワー社は12月14日、同社製の小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の商業化を加速するため、特別買収目的企業(*未公開会社の買収を目的として設立される法人=SPAC)のスプリング・バレー社(Spring Valley Acquisition Corp.)と企業合併契約を締結したと発表した。合併後の新会社は、証券取引所に株式を公開する予定。低炭素で安全、かつ出力の設定が可能なSMRを通じて、世界中が低炭素なエネルギー社会に移行するのを支援していくとしている。ニュースケール社の大株主は大手EPC(設計・調達・建設)契約企業のフルアー社であり、これまでは出資者が提供額の範囲内で経営責任を負うという「合同会社(LLC)」の形態を取ってきた。米国で承認されているSPAC制度では、特定の事業を持たないSPACの設立者が、まず自己資本によりSPACの株式を上場。投資家から資金を集めた後に買収企業を探して合併するが、事業を営んでいる被買収企業の方が上場企業として存続することになる。合併により、まったく新しいエネルギー企業となるニュースケール社は、社名の末尾が「LLC」から「Corporation」に変わり、上場時の証券コードは「SMR」となる。事前に見積もられた企業価値は約19億ドルにのぼり、年間に最大4億1,300万ドルの売上総利益を生むと予想されている。フルアー社は合併後も新会社の支配権の約60%を確保し、ニュースケール社の重要パートナーとして、今後もエンジニアリングサービスやプロジェクト管理、サプライチェーン、経営面のサポートを提供していく。ニュースケール社が開発したNPMはPWRタイプの一体型SMRで、電気出力が最大7.7万kWのモジュールを12基まで連結することで出力調整することができる。同社は今月2日、同モジュールを搭載したSMR発電所の呼称を「VOYGR」に決定しており、搭載基数に応じて出力92.4万kWの「VOYGR-12」、46.2万kWの「VOYGR-6」、30.8万kWの「VOYGR-4」と定めた。米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月にモジュール1基の出力が5万kWのNPMに対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給。ニュースケール社は出力7.7万kW版のモジュールについても、SDAを2022年第4四半期に申請する予定である。ニュースケール社によると、2050年までにCO2の排出量を実質ゼロ化するには、原子力が重要な役割を果たすと広く認識されており、米国は2035年までに発電部門からのCO2排出量をゼロ化する方針。こうした動きに対し、SMR開発の先駆者である同社は多方面で大きな役割を担える立場にあり、大規模な市場機会に恵まれるとともに、米国その他の国々からは超党派の支援を得ている。産業アナリストの分析によると、2040年までに世界では新たに160億kW以上の無炭素電源設備を必要としており、同社は最初の顧客であるユタ州公営共同電力事業体(UAMPS)と協力して、2029年にもエネルギー省(DOE)傘下のアイダホ国立研究所でVOYGRの建設を目指している。米国以外の国々からも同社製SMRへの期待は高まっており、これまでに11か国で19件の了解覚書や契約をSMRの建設に向けて結んだことを明らかにしている。(参照資料:ニュースケール社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Dec 2021

7910

米国で原子力発電所を運営する電気事業者8社の非営利共同組合「Utilities Service Alliance=USA」と韓国水力・原子力会社(KHNP)は12月6日、原子力発電所における安全性、その他の性能向上に向けた革新的技術開発で協力するため、協定を締結したと発表した。この協定を通じて、両者は米韓両国の原子力産業界相互の関係を強化するとともに、最新の安全への取組みや技術開発情報を交換して利益の拡大を互いに支援。韓国の商業炉24基すべてを保有・運転するKHNP社は、約40年間の運転経験を通じて得た専門的知見や運用・保守点検技術、機器・サービス関係の情報をUSAと分かち合う。一方のUSAは、原子力産業界の中でメンバー企業が占めている立場や25年もの事業経験等で得たものをKHNP社に提供していく考えだ。USAに所属しているのは、テキサス州でコマンチェピーク原子力発電所を運転するルミナント社やサウス・テキサス・プロジェクト(STP)原子力発電所を運転するSTP原子力運転会社、ミネソタ州でモンティセロ原子力発電所とプレーリー・アイランド原子力発電所を保有・運転するXcelエナジー社などである。第三国の原子力開発プロジェクトへの共同参加も含め、米韓両国が諸外国の原子力市場で連携協力していくという方針は、今年5月に米国のJ.バイデン大統領と韓国の文在寅(ムンジェイン)大統領が共同声明の中で確認していた。今回の協力協定への調印は、韓国原子力産業会議(KAIF)と米原子力エネルギー協会(NEI)が12月2日と3日の両日、米ワシントンDCで「米韓原子力協力ワークショップ」を共催したのに合わせ、3日付けで行われた。同ワークショップでは、米国で小型モジュール炉(SMR)や先進的原子炉設計を開発中のニュースケール・パワー社やテラパワー社からも専門家が参加、両国間の全般的な事業協力、なかでもSMR開発における協力の具体化などが主に議論された。 今回の協定調印にともないKHNP社はUSAへの加入を決めており、USAに所属する企業との交流を通じて、持続可能な原子力産業の構築を目指す方針。同社のチョン・ジェフンCEOは「脱炭素化という時代のなかで原子力産業が競争力を持つためには、原子力機器や核物質の信頼できるサプライチェーンを確立することが何より大切だ」と指摘した。同社が原子力発電所の運転やサプライチェーンで培った経験をUSAのメンバー企業と分かち合い活用できれば、米韓両国の原子力産業界はともに競争力を高めていくことができるとしている。USAのJ.クリステンセンCEOは、「今回の協定を通じてKHNP社はUSAとの関わりを一層深め、新たな事業チャンスを得ることになるが、安全性や性能を向上させる協力の中から、産業界全体で利益を得るものがあるはずだ」と表明。「USAとそのメンバー企業は、商業用原子力発電所における技術革新と市場に関する協力をKHNP社と直ちに進められるよう、行動を起こすつもりだ」と述べた。(参照資料:USA、KHNP社(韓国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Dec 2021

2789

フィンランドの経済雇用省は12月8日、小型モジュール炉(SMR)など新しい原子力技術に対応した許認可体制の確立を主な目的に、原子力法の包括的な改正に向けた準備作業を開始したと発表した。同国で稼働する4基の商業炉は総発電量の約34%を賄う重要電源であり、CO2排出量の実質ゼロ化を目指すフィンランドでは、地球温暖化の防止対策としても今後数10年にわたって重要な役割を担う。安全面や経済面で実用性の高い原子力発電を今後も引き続き活用していくため、同省は近年の状況に合わせた適切かつ最新の法整備が必要だと説明。2024年にも改正版の原子力法の案文をパブリック・コメントに付して、政府案を議会に提示、2028年にも正式に発効させる方針である。同省の発表によると、原子力関係施設の許認可体制は時間をかけて徐々に基盤が確立されてきたもので、原子力関係施設の建設プロジェクトにおいては、あらゆる段階で社会的利益を反映してきた。しかし、原子力関係施設の運転環境も同様に変化しつつあることから、許認可体制を始めとする原子力規制の枠組みも、これまでの経験や今後の技術開発状況等を踏まえた改革が必要である。このような背景から、同省は近年の原子力産業界でSMRのような新しい技術や運転モデルが浮上してきた事実に言及。CO2の排出量を実質ゼロ化するには、CO2を排出せずに熱や電力を供給できる原子力発電の活用拡大は解決策の一つであると強調した。そのための原子力法改正にあたり、経済雇用省は「効果的でリスク評価に基づいた管理が原子力発電所の安全確保では重要だ」と改めて指摘した。新しい原子力技術を採用し、これを複数建設していくのであれば法令準拠状況も審査しなければならない。そのため、今回の法改正ではフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)に十分な管理権限を様々な部分で与え、既存の大型原子力発電所における安全運転とSMRの活用可能性を確実なものにする必要がある。原子力利用に付随する権利と義務については一層明確な基準を定めるが、重要な点は運転上のリスクにタイムリーに対応できるよう、要件を具体的なものに改善することだと述べた。これらに加えて同省は、将来の原子力利用で最も大きな課題となるのは採算性だと指摘した。SMRを活用する際も、放射性廃棄物の管理など安全・セキュリティの確保は切り離せない問題だが、例えばSMRを地域暖房に活用する場合、居住地域に非常に近い地点に建設する必要があるため、世界各国は差し当たり、コスト面の競争力が高いSMRの実用化を待っている。このほかにも同省は、SMRに関する重要課題として安全性を評価する方法の改善や規制当局同士の国際協力などがあると表明。新たな許認可体制で安全性の評価方法が十分機能しなかった場合は、モジュール式であることの利点が失われ、SMRを建設する毎に安全性を個別に評価することになると警告している。(参照資料:フィンランド政府(フィンランド語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Dec 2021

3354

フィンランドのティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は12月8日、オルキルオト原子力発電所で建設中の3号機(172万kWの欧州加圧水型炉=EPR)(OL3)を初めて臨界状態とし、低出力試験を開始するための許可をフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)に申請した。この試験運転期間中、OL3が国内送電網に接続されることはないとTVOは説明している。OL3の現在のスケジュールでは、2022年1月に臨界条件を達成した後、翌2月から送電開始、定常的に発電(営業運転)を始めるのは同年6月になっている。STUKから許可が下り次第、TVOはこれらのスケジュールへの影響について、建設工事を請け負っている仏アレバ社と独シーメンス社の企業連合と協議を行う予定である。OL3の建設工事は2005年8月、世界で初めてEPR設計を採用して開始されたが、規制関係文書の確認作業や土木建設工事、品質検査等に想定外の時間を費やし、当初予定されていた2009年の完成スケジュールは大幅に遅延した。TVOは2018年3月、同企業連合と結んだターンキー契約の固定価格である約32億ユーロ(約4,200億円)が工事の遅延にともない大きく超過したとして、この超過コストと損害賠償金に関する包括的和解契約を同企業連合と締結。TVOに対し同企業連合側から、総額4億5,000万ユーロ(約580億円)が支払われることになった。その後、OL3では各種の機能試験が行われ、2019年3月には運転許可が発給されている。TVOは2020年4月に燃料の装荷許可を申請したものの、この時期に世界では新型コロナウイルスによる感染が拡大。同年8月にTVOが発表した基本スケジュールによると、OL3の送電開始は2021年10月、営業運転の開始は2022年2月に改定されたが、今年3月に燃料の装荷許可が下りたのを受け、TVOは同炉で直ちに燃料の装荷作業を開始した。今年5月、TVOは企業連合側と建設プロジェクトを完了する際の条件について改めて協議を行い、2022年2月末までにOL3を完成できなかった場合、実際の完成日に応じて企業連合側から追加の補償金をTVOに支払うことで合意。両者は翌6月に合意文書に調印した。しかし、同炉で改めて温態機能試験を実施した結果、TVOは今年7月、「タービンで総点検を行う必要性が出てきた」と発表している。その際、2021年10月の送電開始と2022年2月の営業運転開始スケジュールを1か月間先送りすることが決定。8月にはさらに3か月延期しており、TVOは最新スケジュールの「2022年2月の送電開始と同年6月の営業運転開始」に向けて、鋭意作業を実施中である。(参照資料:TVOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Dec 2021

2654

ポーランド最大の化学素材メーカー、シントス社のグループ企業であるシントス・グリーン・エナジー(SGE)社、および同国最大手の石油精製企業であるPKNオーレン社は12月7日、ポーランドでマイクロ原子炉や小型モジュール炉(SMR)の建設と商業化を進めるため、合弁事業体(JV)の設立に向けた投資契約を締結したと発表した。両社が50%ずつ出資するJVは「オーレン・シントス・グリーン・エナジー社」と呼称され、SMRの中でも特に、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社が開発した「BWRX-300」の建設に重点的に取り組む。2030年の初号機完成を目指して、年内にも反トラスト規制当局に許可申請書を提出し、正式な活動の開始に備える方針だ。このプロジェクトを通じて、オーレン・グループは2050年までに自社のCO2排出量の実質ゼロ化を達成出来るよう、製品生産の脱炭素化を加速。その際、地元のサプライチェーンを活用することでポーランドの経済成長とエネルギー供給保証につなげたいとしている。同JVで展開する具体的な活動として、両社はBWRX-300の開発を支援するともに、建設に向けた法的枠組みの整備を支援する。立地点を選定し、着工。完工後は生産したエネルギーと熱を自社用に活用するだけでなく、地元地域の需要にも対応する考えだ。ポーランドのJ.サシン副首相兼国有財産相によると、同国は欧州連合(EU)の地球温暖化防止政策に沿って、エネルギー部門を改革しなければならないが、「SMRの商業化に向けた今回の投資契約によって、両社はエネルギー部門の脱炭素化を効果的かつ安全・迅速に進めることになる」と述べた。原子力発電設備を持たないポーランドの政府は現在、国内の2サイトで合計出力600万kW以上の大型炉を建設する計画を進めており、小型炉開発に向けた企業の今回の動きについても、同相は「原子力は将来最も安定したエネルギー源になる」との見解を表明した。SMRの商業化協力で、GEH社のBWRX-300を選んだ理由として、オーレン・グループはカナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が今月2日、ダーリントン原子力発電所で建設するSMRとして3つの候補設計の中からBWRX-300を選定したことにも言及。OPG社がBWRX-300の初号機を建設した場合、オーレン・シントスJVのSMRはその2基目となるため、同炉の開発や投資手続の準備、許認可、建設、運転等についてOPG社が積み重ねた経験を参考にすることができると強調した。同グループはまた、SMRの建設候補サイトをポーランド国内で無数に入手することが可能であり、大型の投資計画では数多くの実績を残している。最先端のエネルギー生産設備を広範囲に建設した経験もあるため、同グループはモジュール式原子炉をポーランドで商業化する企業としては理想的な立場にあると説明。これらを背景に、BWRX-300に関するシントス社との協力では、同グループがプロジェクトを一層迅速かつ円滑に実行に移すことができると述べた。一方、シントス・グループのオーナーであるM.ソウォヴォフ氏も、PKNオーレン社との過去20年にわたる協力関係に触れ、協力範囲が革新的原子力技術に広がったことを歓迎した。BWRX-300を開発したGEH社についても、親会社のGE社グループにはポーランド市場で30年もの実績があるほか、同国内の3,000社以上をカバーする巨大サプライチェーンを保有していると指摘。その上で、「これらのうち何社かはすでに他国の原子力発電所用機器を製造しており、このことはポーランドをSMR製造ハブとする機会を提供する投資計画の重要な要素だ」と強調している。(参照資料:PKN オーレン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Dec 2021

4578

フランス国内の商業炉をすべて保有・運転しているフランス電力(EDF)は12月1日、傘下のフラマトム社が開発した第3世代+(プラス)のPWR設計「欧州加圧水型炉(EPR)」を欧州のみならず、世界中で建設していくため、チェコやポーランド、インドなどの複数の大手関係企業と協力協定を締結したと発表した。協定への調印は、民間原子力コミュニティ最大のマーケットプレイスである「世界原子力展示会(WNE)」が11月30日 から12月2日まで、フランスのパリで開催されたのに合わせて行われた。EDFとしては低炭素な社会を将来、世界レベルで実現する上で原子力は欠かせないと考えており、地球温暖化の防止に資する今後数10年間の重要施策として、原子力の必要性を強力に提唱。また、長期的な連携協力を通じて原子力の恩恵や社会経済的価値を提供するため、フランスおよび国外での原子力発電所開発計画を支援している。実際にEDFは、原子力発電所の設計エンジニアリングから建設、運転、保守点検、人材育成と能力開発、廃止措置、放射性廃棄物の管理に至るまで、原子力関係の専門的知見を保有。このため、発電所の全期間で必要となる関連サービスやノウハウ、およびフランスの様々な原子炉技術の販売促進活動を展開している。これらを背景にEDFは世界中のEPR建設を成功に導きたいとしており、今回の協力協定はその建設プロジェクトに、相手国のサプライチェーンや産業界の実質的な参画を保証する意味を持つものである。まず、チェコとの協力では、EDFはドコバニ原子力発電所5、6号機増設計画の受注を念頭に、同国の産業界との連携を強化。同国のエンジニアリング関係企業で構成されるチェコ・エネルギー産業連合(CPIA)の立ち合いの下、スコダ社や国立原子力機関(UJV Rez)と協定を締結したほか、その他のエンジニアリング企業や関連機器製造企業のBAEST社、I&C Energo社、 Hutní montáže社、 MICo社、MSA社 、REKO Praha社、 SIGMA社とも協力協定を結んだ。ポーランドについては、EDFは今年10月、原子力発電の導入を計画している同国政府に対し、2~3サイトで4~6基(660万~990万kW)のEPR建設を提案している。これに基づき今回は、同国の主要エンジニアリング企業であるDominion Polska社やEgis Poland社、Energomontaż-Północ Gdynia社、発電関係のEPC(設計・調達・建設)契約企業のRafako社、Zarmen社と協定を締結している。インドとの協力に関しては、EDFは今年4月、南西部のジャイタプールでEPRを6基建設するプロジェクトについて、法的拘束力のある技術・商業面の契約条件提案書をインド原子力発電公社(NPCIL)に提出した。インド政府が世界の研究開発・製造ハブとなることを目指して掲げている国家産業政策「メイク・イン・インディア」に沿って、EDFはこれまでも数多くの地元サプライヤーと連携協力してきた。今回は確固たるインドの国産化戦略の一環として、インドの大手複合企業体であるラーソン&トゥブロ(L&T)社と2017年から続いている協力関係を延長した。EDFはこのほか、フランスの大手ゼネコンであるブイグ公共土木事業(Bouygues Travaux Publics)社とも協力を強化するための枠組み契約を締結している。チェコやポーランド、あるいはサウジアラビアでのEPR建設が実現した場合、両社はこの契約に基づいて世界レベルの協力活動を展開する。なお、ブイグ社は同じ世界原子力展示会の場で、サウジアラビアの土木建設企業であるNesma & Partners社と了解覚書を締結。EDFがサウジアラビア初の原子力発電所を建設することになれば、Nesma & Partners社とともにすべての土木建築作業に参加することになる。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

07 Dec 2021

3885

英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)のG.ハンズ・エネルギー担当相は12月2日、2030年代初頭の実証を目指して建設する先進的モジュール式原子炉(AMR)技術として、高温ガス炉(HTGR)を選択したことを明らかにした。BEISは今年の7月末、柔軟性の高い活用が可能な原子炉開発のため確保した予算3億8,500万ポンド(約580億円)のうち、「AMRの研究開発・実証プログラム」の予算1億7,000万ポンド(約250億円)を使って、2030年代初頭までにHTGRの初号機を完成させるという提案を発表。英国が2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指すにあたり、政府がHTGRを最も好ましい技術と認識していることを示したもので、BEISは9月初頭までの期間、この提案に対するコメントを産業界や一般国民から募集していた。ハンズ大臣の今回の発表は、英国原子力産業協会(NIA)の年次大会で述べられており、「得られたコメントを評価した上で、HTGRに重点的に取り組む判断を下した」と説明。ただし、BEISの幅広い活動の一環として、今後もすべてのAMR開発を継続的に支援していく方針であり、将来的な可能性を秘めた先進的原子炉技術の実現に向け、原子燃料の強力なサプライチェーンを国内で構築・維持するための予算7,500万ポンド(約110億円)を確保したと述べた。同大臣は今年9月にエネルギー担当相に就任したばかりだが、NIAの発表講演では「新規原子力発電設備の建設に英国政府は本腰を入れている」と明確に示した。「エネルギー白書」や「CO2排出量の実質ゼロ化戦略」等を通じて、政府は過去一年間にこのような意図を再三にわたって表明しており、これらを通じて、投資家やビジネス界は自信をもって英国の原子力部門に投資してくれるだろうと述べた。同大臣はまた、「CO2の排出量を実質ゼロ化するには原子力が必要だ」と明言している。近年はとりわけ、天然ガス価格の世界的な乱高下により、エネルギーミックスの多様化に向けた勢いが加速。エネルギーの自給を確実なものにするためにも、原子力など英国内の一層強力なエネルギーシステムに投資する推進力が増していると指摘している。同大臣によると、英国では1990年以降、CO2排出量の44%削減を達成するなど、実質ゼロ化に向けた取り組みが驚くほど進展した。しかし、今後30年の間はこのペースをさらに上げ、2035年までに発電部門を確実に脱炭素化する必要がある。そのためには低炭素なエネルギー技術を広範囲に取り入れること、新たな原子力発電設備については特に、大規模かつ迅速に開発していかねばならない。再生可能エネルギー等のポテンシャルを全面的に活用するのに加えて、風が吹かなくても太陽が照らなくても、低炭素な電力を安定的かつ確実に供給可能な原子力が必要だと同大臣は訴えている。今後の計画については、ハンズ大臣は新たな原子力開発プロジェクトの設定に向けた「ロードマップ」を2022年の前半に公表する方針だと述べた。その一環としてBEISはすでに今年10月、新規建設を支援する資金調達の枠組みとして「規制資産ベース(RAB)モデル」を導入するための法案を議会に提出している。BEISはまた、原子力新設プロジェクトへのさらなる投資を促すため、グリーン事業の分類投資である「英国版タクソノミー」に原子力を含められないか検討中であることを明らかにした。(参照資料:英国政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 Dec 2021

3552