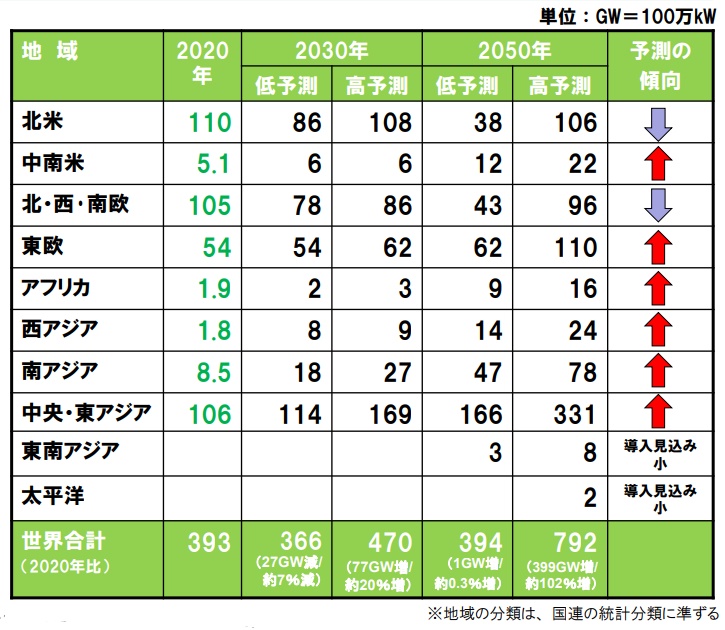

「原子力総合シンポジウム2021」(日本学術会議主催、日本原子力学会他共催)が1月17日、オンラインで開催され、日本原子力学会会長の山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)他、日韓それぞれの元原子力学会会長も登壇し、「2050年の世界のエネルギーシステムとしての原子力の意義」をテーマにディスカッションを行った。IAEAがまとめた世界の原子力発電規模予測総合資源エネルギー調査会の委員として昨秋閣議決定されたエネルギー基本計画の改定審議に携わった山口氏は、日本のエネルギー政策の変遷を1960年代からたどり、高度経済成長、石油危機、TMI事故、チェルノブイリ事故、京都議定書合意、原子力ルネッサンスの高揚、東日本大震災など、内外の動きに応じ見直しが図られ、「『S+3E』(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)に適ってきた」と概観。世界の原子力発電の見通しについては、IAEAが2021年9月に公表した年次報告書から、設備容量が、低予測では2030年に2020年比で約7%減少するものの2050年には概ね回復し、高予測では2030年に同約20%増加し2050年にはほぼ倍増となり、特に2050年時点においてアジア・中南米での伸びが顕著となる予測を紹介した。また、次世代原子炉開発に関して、熱源としての利用可能性に着目し「発電以外の付加価値は大きい」としたほか、長期的なエネルギー資源確保の観点から「日本においては核燃料サイクルの技術成熟度が重要」と強調。その上で、2050年のエネルギーシステムの要件として、(1)気候変動を抑制できる、(2)レジリエンスを確保できる、(3)安定した価格で経済の持続性を支援できる、(4)長期的なエネルギー資源の持続性を保証できる、(5)様々なニーズに応える利用の多様性を確保できる、(6)技術・制度・社会受容性の観点から実現性が高い――ことを掲げた。これを受け、元日本原子力学会会長の藤田玲子氏、元韓国原子力学会会長のミン・ビュンジョ氏を交えたディスカッションでは、社会とのコミュニケーションや人材育成におけるアカデミアの役割についても意見が交わされた。韓国の現政権では、「今後新たな原子力発電所の建設計画は認めず、設計寿命を終えた原子炉から閉鎖する」との方針が掲げられている。韓国原子力研究所(KAERI)で長く研究開発に従事してきたミン氏は、建設中の原子力発電所が完成しても世論の動きから運転開始が困難な韓国の状況と、新規制基準をクリアしても再稼働に至っていないプラントがある日本の状況との類似点に言及しながら、「発電に限らず広く社会に役立つ原子力技術」に目を向ける必要性を示唆した。韓国で建設中の新古里原子力発電所5、6号機は、現政権の政策により一時建設工事が中断されていたが、国民参加の討論型世論調査を踏まえ建設再開に至っている。山口氏は、東日本大震災後、エネルギー政策の検討のため行われた討論型世論調査の経験を振り返り、限られた枠内での熟議を公共政策に反映することの難しさを述べ、専門家集団として学会が社会とのコミュニケーションにおいて果たすべき役割を考えていく必要性を改めて強調。高レベル放射性廃棄物の資源化に係る技術開発に取り組んできた藤田氏は、青森県内の女性たちとの意見交換の経験から、歯科材料やアクセサリーにも使われるパラジウムの抽出・再生利用に注目が集まったことに触れ、コミュニケーション活動に関し「まずは関心を持っている層から広めていってはどうか」と提案した。人材育成の関連では、高等教育に携わる立場から、山口氏とミン氏は「2050年に向けて原子力のビジョンを示していく」重要性を強調。ソウル大学では原子力志望の大学院生が集まらなくなったといわれているが、山口氏は、韓国がUAEへの原子力開発進出を機に設立した産業界主導の教育訓練機関「国際原子力大学院大学」(KINGS)を例に、「原子力は教育制度そのものに一工夫いる」と、藤田氏は「魅力ある新しい研究分野を開拓していくことも必要」などと述べた。

27 Jan 2022

2975

原産協会の新井史朗理事長は1月21日、理事長会見を行い、記者からの質疑に応じた。年明け初となる今回の会見では、原産協会・今井敬会長の年頭所感および理事長メッセージ「2022年の年頭にあたり」を配布。新井理事長は、「わが国と世界の原子力界 主な動き 2021」(原子力産業新聞取りまとめ)から、2021年の国内外における「原子力活用の気運の高まり」となる出来事を振り返った上で、2022年に原産協会として取り組む「原子力発電に対する理解の獲得」、「福島復興支援」、「人材確保・育成」、「国際協力」について説明した。元旦には主要メディアで、米国テラパワー社と同エネルギー省(DOE)による高速炉開発計画に日本原子力研究開発機構と三菱重工業が参加するとの報道があったほか、1月6日には萩生田光一経済産業相とジェニファー・グランホルムDOE長官との間でエネルギー政策に関するテレビ会談が行われ、革新炉開発に係る協力促進の方向性が確認された。こうした国際協力の動きについて記者から質問があったのに対し、新井理事長は、高速炉開発について、日本が進める核燃料サイクル政策上、「廃棄物の有害度低減や資源の有効利用」の観点から改めてその重要性を述べ、「国内の原子力技術開発・人材育成にもつながるもの」と歓迎。また、2021年12月にカナダ・オンタリオ州電力(OPG)が新たに建設する小型モジュール炉(SMR)としてGE日立・ニュークリアエナジー社製「BWRX-300」が選定されたことについて、「大変意義がある」とする一方、広大な国土であるが故の電力系統連系の困難さ、大型炉の持つスケールメリットにも言及し、SMR開発に関し各国の事情に応じた取組の必要性を述べた。

24 Jan 2022

2381

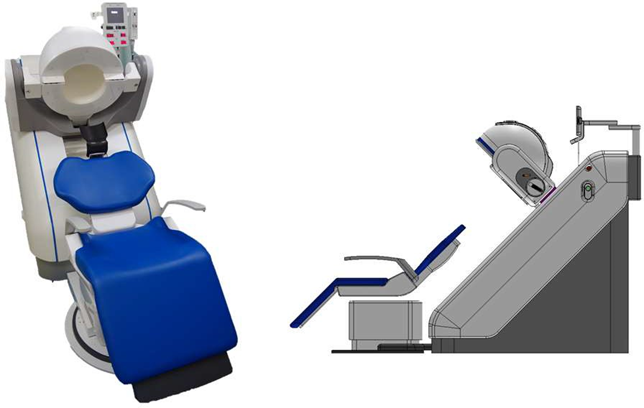

量子科学技術研究開発機構とアトックスは1月18日、小型・高性能なヘルメット型のPET(陽電子放出断層撮影、放射性同位体で標識した化合物を人体に投与して画像を得る)装置を開発し製品化したと発表した。〈量研機構発表資料は こちら〉PETは、脳の状態(脳血流量、脳酸素消費量など)を調べることによって、脳血管障害、アルツハイマー病などの病態解明に役立っているが、今回の開発成果は、認知症診断への活用を見据えており、頭部検査に特化した装置で、座ったまま検査できることから、被検者への負担が大きく軽減される。量研機構他によると、世界初となる半球状の検出器配置を採用したことにより、従来型装置(円筒型)と比べて少ない検出器数でありながらも、高画質な撮像を可能とし、「圧倒的にコンパクト」なサイズで、これまでPET設置の十分なスペースがなかった施設へも導入できるとしている。新型PET完成の記者発表に臨む量研機構・中野量子生命・医学部門長(左)とアトックス・矢口社長(アトックス発表資料より引用)今回の開発は、放射線医療の技術・知見を有する量研機構が基礎部分(基本設計や検出器開発など)を、原子力発電所メンテナンスのノウハウを持つアトックスが実用化部分(詳細設計やシステム開発など)を中心に担当するという産学連携によって、7年の歳月をかけ実現したもの。ヘルメット型のPET装置は、「頭部専用PET装置 Vrain」としてアトックスより販売される。

21 Jan 2022

3801

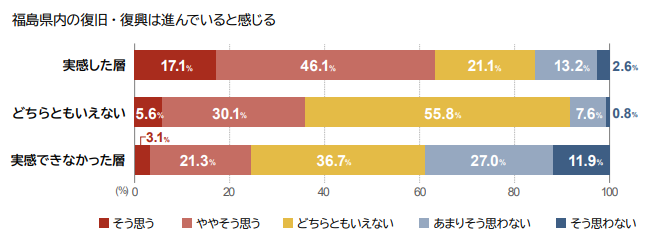

三菱総合研究所のセーフティ&インダストリー本部は1月18日、福島の復興状況や放射線の健康影響に関し、東京都民を対象に実施したアンケート調査の結果を発表した。「復興五輪」とも呼ばれた東京オリンピックの開催をとらえ継続実施してきたもので、2017年、2019年、2020年に続き4回目となる今回の調査は、大会開催後の2021年8月25~27日、20~69歳の男女1,000名を対象としてインターネットにより行われた。〈三菱総研発表資料は こちら〉調査結果によると、福島第一原子力発電所事故発生から10年が経過し「自身の震災に対する意識や関心が薄れていると思うか」との問いに対しては、「そう思う」、「ややそう思う」との回答が55.8%で、2019年の調査以降、ほとんど変わっていなかった。2017年調査では51.6%だった。「福島県内の復旧・復興は進んでいると感じるか」との問いに対しては、「そう思う」、「ややそう思う」との回答が30.2%で、2020年調査から2.5ポイント増加。2017年調査では22.3%だった。また、福島の現状への理解については、「正しく理解していると思う」とする回答(「そう思う」、「ややそう思う」の合計)が10.3%で、2020年調査から1.8ポイント増加。一方、「正しく理解しているとは思わない」(「そう思わない」、「あまりそう思わない」の合計)とする回答は45.4%で、2017年調査の54.6%以降、調査年次につれて減少していた。福島県産食品に対する都民の意識に関しては、「自分が食べる」、「家族・子供が食べる」、「友人・知人に勧める」、「外国人観光客に勧める」の場合ごとに質問。「福島県産かどうかは気にしない」との回答は、それぞれ64.4%、62.2%、62.2%、63.2%で、いずれの場合についても、初回調査以降、2020年調査まで増加してきたものの、今回の調査では減少(最大2.4ポイント)に転じていたことから、福島県産食品に対する風評の再来が危惧される状況に関し「一時的なものか否かを継続的に調査し把握していく必要がある」としている。また、放射線による福島県民への健康影響に関しては、「がんの発症など、後年に生じる健康障害」、「次世代以降への健康影響」について尋ね、「起きる可能性が低い」とする回答が、それぞれ57.6%、63.1%と、いずれも半分以上を占め調査年次につれて増加していた。五輪開催を通じた復興の実感度に応じ回答者を3分類、各々について復興進展の感じ方を分析(三菱総研発表資料より引用)東京オリンピックを通じて、「福島の復興状況が世界に発信できていたと思うか」については、「あまり発信できていなかった」、「発信できていなかった」との回答が63.1%と、半数以上を占める一方、「発信できていた」、「やや発信できていた」との回答は9.3%と、1割にも満たなかった。さらに、「福島の復興を実感することができたか」については、「あまり実感できなかった」、「実感できなかった」との回答が67.5%で、「実感した」、「やや実感した」との回答は7.6%だった。今回の調査では、東京オリンピックを通じた復興の実感度合いに応じて、他の質問とのクロス解析も実施。「実感した」層では、「どちらともいえない」層、「実感できなかった」層に比べ、「福島県内の復旧・復興の進展を感じる」とする回答割合が顕著に高くなっており、「大会を通じた福島県の復興に対する実感」の効果が示唆された。

20 Jan 2022

3276

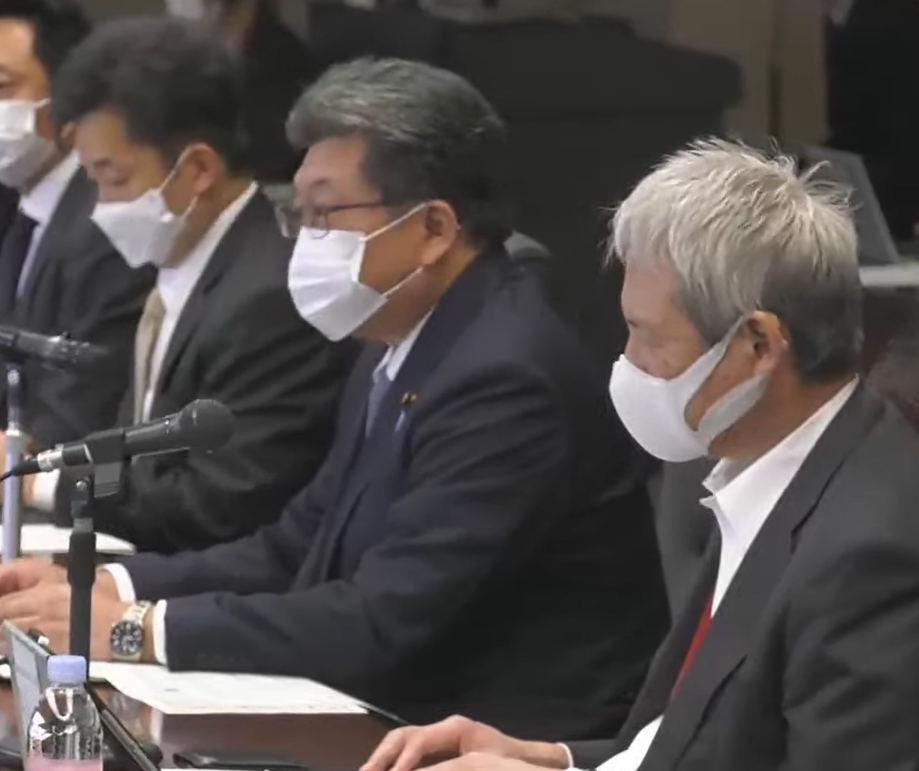

「クリーンエネルギー戦略」策定に向け検討を行う産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会の第2回合同会合が1月19日に開かれ、JERA(東京電力と中部電力の火力発電部門などを統合し2015年に発足)、つばめBHB(株)、エクセルギー・パワー・システムズ、京セラ、三菱ケミカル、ダイキン工業より、脱炭素社会実現に係る取組状況について聴取し意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉同合同会合は、昨秋岸田内閣が表明した地球温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」策定を受け、12月にキックオフ。産業界や専門家からのヒアリングを通じ議論を深め、6月頃の取りまとめを目指すとしている。17日に開会した通常国会で、岸田文雄首相は、施政方針演説の中で、気候変動問題への対応の視点から「クリーンエネルギー戦略」策定の考えを改めて述べ、翌18日には同戦略に関する有識者懇談会を開催。懇談会での議論を踏まえ、岸田首相は、「送配電インフラ、蓄電池、再生可能エネルギーを始め、水素・アンモニアなど、非炭素電源、安定で低廉かつクリーンなエネルギー供給のあり方、需要側の産業構造転換や労働力の円滑な移動、地域における脱炭素化、ライフスタイルの転換、資金調達のあり方、カーボンプライシング、多くの論点に方向性を見出してもらいたい」として、経済産業省、環境省に対し検討を求めたところだ。19日の合同会合の冒頭、萩生田光一経産相は、「現場の声や実態をしっかりと聴き、よりよい戦略としていきたい」と、「クリーンエネルギー戦略」策定への意欲を改めて強調。資源エネルギー庁が同戦略の基本コンセプト、エネルギー・産業の各分野の投資を促すために検討すべき重点事項を整理。JERA、つばめBHB(株)、エクセルギー・パワー・システムズ、京セラ、三菱ケミカル、ダイキン工業より聴取が行われた。その中で、JERAは、同社の脱炭素化に向けた取組としてアンモニア混焼の実証試験計画を紹介。また、つばめBHB(株)は、既存のアンモニア製造技術「ハーバーボッシュ法」に替わる「グリーンアンモニア生産」構想について説明。再生可能エネルギー設備の余剰電力を活用し、電気分解で得られた水素を触媒により低温・低圧で窒素と合成する新たな製法で、年間3,000万kWhの発電量から石炭由来CO2約1万トンの削減が見込めるという。蓄電池技術に関しては、エクセルギー・パワー・システムズが電力系統間の連携が図りにくい島・半島向けのパワー型蓄電池、京セラが粘土を利用した高安全性、高寿命、低コストのクレイ型蓄電池を紹介。「化学品製造には水素が必要」とする三菱化学は、オレフィン(高分子化合物の一類)を例に、現存(建設中を含む)の原子力発電プラントが60年まで運転され、その発電電力すべてが水素製造に利用されたとしても、2050年時点で2021年生産量の半分しか賄えないとの試算を示した。委員からは、企業間の技術共有、海外での競争力維持、地域社会との協働、需要サイドへの働きかけ、技術開発に伴うコスト負担・投資のあり方、市場形成における政府の役割などに関する意見が出された。

19 Jan 2022

3875

電通大が開発した「私設モニタリングポスト」と設置例(電通大発表資料より引用)電気通信大学は1月14日、家屋の柱やフェンス、車両などに手軽に取り付けられる放射線モニタリングポストを開発したと発表した。同学を中心とする研究チームが福島第一原子力発電所事故後の線量計不足に対応すべく開発した小型放射線センサー「ポケットガイガー」に、小型のソーラーパネルとロボット遠隔操作にも用いられる4G通信モジュールを組み合わせて製作したもので、重さ720gと、タブレット端末並みに軽量。基本的にメンテナンス不要で、ソーラー駆動のみで動作し、測定値は無線回線を通じオンライン上に記録されスマートフォンで確認できる。〈電通大発表資料は こちら〉開発に当たった研究チームによると、福島県内には国のモニタリングポストが設置されているが「生活圏をくまなくモニタリングするには至っていない」ほか、県民へのアンケート調査から、特に子育て世代では屋外の子供の居場所へのモニタリングポスト設置、測定値のSNSを通じた情報発信を希望する人が多いという。今回の研究成果については、小型軽量・低消費電力で安価(部品代2.5万円程度)な「私設モニタリングポスト」として活用が図られ、より広い地域のモニタリング実施に期待が寄せられるとしている。既に大熊町の帰還困難区域内にこの「私設モニタリングポスト」3台を設置し耐久性・精度試験を開始しており、今後、託児施設などへの設置のほか、2022年度以降は避難指示解除を目指す「特定復興再生拠点区域」での実証試験や、リスクコミュニケーションに関する地域住民とのワークショップも行う予定。

18 Jan 2022

3124

NUMO近藤理事長原子力委員会は1月11日、「原子力利用に関する基本的考え方」の改定に向け、有識者からのヒアリングを開始した。同委員会はかつて「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」や「原子力政策大綱」を概ね5年ごとに策定してきたが、福島第一原子力発電所事故発生など、原子力を取り巻く環境の変化を踏まえ、これらに替わるものとして「原子力利用に関する基本的考え方」を2017年に策定。同基本的考え方の策定から間もなく5年を迎えるのに際し、改定に向けて検討を行うこととなった。11日の定例会では原子力発電環境整備機構(NUMO)理事長の近藤駿介氏よりヒアリングを行った。同氏は2004~2014年に原子力委員長を務めている。近藤氏はまず、原子力基本法に定められる「原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」との基本方針に立ち返り、エネルギー・環境、外交、科学技術などの政策分野における原子力利用に係る取組がこれに適うよう基本的考え方を示すべきとした。その上で、(1)福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策や復興と再生の確実な推進、(2)原子力発電事業運営に係る「社会的ライセンス」の維持・再獲得、(3)人材確保と産官学の共同・協調によるイノベーション創出とその社会実装、(4)リスクマネジメントに係る議論の充実――を求められる対応として例示。福島第一原子力発電所事故の教訓に関しては、OECD/NEAが2021年3月に事故発生から10年を機に公表した報告書を引用し、廃炉作業や環境修復・復興における技術開発、国際社会への発信、リスクコミュニケーション、地域との協働、損害補償、メンタルケア、知識管理など、7項目の指摘事項について説明し「参考にすべき」とした。また、鉱山開発の分野で企業が地域社会と共存する要件として研究された「社会的ライセンス」(社会が事業の実施を同意し受け入れてもらえる状態)の概念を紹介。原子力開発においても立地地域との信頼関係について、「積み木のように積み上げるのは難しく崩すのは一瞬だ」と、常に維持していく努力の重要性を強調。基本的考え方の改定に際し、原子力委員会が国民との膝詰め対話を行う必要性などを示唆した。原子力の人材確保に関しては、義務教育、高等教育、社会教育の各段階における原子力教育の機会提供や評価・改善を重要事項にあげた。また、中小型炉や核融合炉などの実用化に向けては、「もんじゅ」の挫折経験や日本の立地条件の厳しさを踏まえ、「新しいものに関する制度整備の議論が不足している」と警鐘を鳴らし、実現を見据えたロードマップを開発していく必要性を指摘。これを受け、上坂充委員長は、最新の原子力白書が大学の講義で活用され若い世代への原子力に対する関心喚起につながっていることをあげたほか、イノベーションに関しては、米国ニュースケール社による小型モジュール炉(SMR)開発への日揮ホールディングス・IHIの参画や、核融合炉では京都大学発のベンチャー企業による要素技術開発の進展などを例示し、日本の技術に対する海外からの期待の高まりを示唆した。次回のヒアリングは、東京大学大学院情報学環准教授の開沼博氏が招かれる予定。

14 Jan 2022

3975

【国内】▽3日 経産省、福島第一の排気筒解体工事などで協力企業に感謝状授与▽3日 外務省が韓国政府向けに福島第一のALPS処理水に関するTV会議説明会を開催▽3日 環境省が復興に向けた未来志向の取組をたたえる「FUKUSHIMA NEXT」表彰式を初開催▽4日 経産省他が東日本大震災発生から10年でシンポ、風評払拭に向け福島県産食材の紹介も▽6日 岸田首相が国会で所信表明、需給を一体的にとらえた「クリーンエネ戦略」の推進を明言▽6日 四国電力伊方3号機が2年ぶりに発電再開、司法判断への対応など経て▽9日 FNCA大臣級会合がオンライン開催、研究炉・加速器利用で議論▽9日 2020年度の温室効果ガス排出量、エネ起源CO2排出量とともに7年連続で減少▽10日 農水省、英国が日本産食品の放射性物質輸入規制に関するパブコメを開始したことを発表▽16日 経産省が「クリーンエネ戦略」策定に向け議論開始▽21日 東京電力、福島第一のALPS処理水希釈放出設備設置で規制委に認可申請▽22日 原電東海第二が特重施設に係る原子炉設置変更許可取得、BWRで初▽23日 東北電力女川2号機が新規制基準適合性に係る工事計画認可を取得▽24日 2022年度予算案が閣議決定、核燃料サイクル交付金で新規に約1億円計上など▽24日 東京電力、福島第一のALPS処理水に関する設備検討に向けた地質調査を完了▽28日 ALPS処理水の処分に関する閣僚会議が行動計画を取りまとめる、風評対策など▽28日 原子力委が低レベル放射性廃棄物の処理・処分で見解、発生者責任など4原則示す 【海外】▽1日 EDF、今後のEPR輸出を見据えチェコ、ポーランド、インド等の企業と協力協定締結▽2日 加OPG社、ダーリントン発電所内で建設するSMRとしてGEH社の「BWRX-300」を選定▽2日 英国政府、2030年代初頭の実証に向けた先進的原子炉プログラムにHTGRを選択▽7日 ポーランドのシントス社と石油精製企業、SMRの建設・商業化に向けJV設立▽8日 フィンランドのTVO、オルキルオト3号機の起動に向けた許可を申請▽8日 フィンランド政府、SMR対応など現状に合わせ原子力法改正へ ▽6日 米国の原子力発電所共同組合(USA)と韓国KHNP社が協力合意▽11日 中国が知的財産権を保有する「華龍一号」の国内2基目となる福清6号機が福建省で初臨界、13日に山東省石島湾でHTR実証炉が送電網に接続▽14日 米ニュースケール社がSMRの商業化を加速するため、未公開会社の買収を目的とする企業と合併▽15日 オランダの新政権、連立合意文書に原子力発電所の新設を明記▽16日 カザフがSMR建設の可能性評価でニュースケール社と覚書締結▽15日 米貿易開発庁、ニュースケール社製SMRの導入に向けたウクライナの分析作業を支援▽18日 台湾・蔡政権の政策信任に関する住民投票で原子力発電所の建設再開は否決▽21日 フィンランドのオルキルオト3号機、欧州初のEPRとして初臨界達成▽22日 ポーランドの原子力事業会社、同国最初の原子力発電所建設サイトとしてルビアトボ-コパリノ地点を選定▽20日 インド、ロシア型PWRのクダンクラム6号機を本格着工▽28日 中国海南省の昌江原子力発電所で「華龍一号」を採用した4号機が本格着工▽30日 中国浙江省で「華龍一号」設計の三澳2号機が本格着工▽30日 フィンランドのポシバ社が建設中の使用済燃料最終処分場で操業許可を申請

14 Jan 2022

2776

原子力規制委員会は1月12日の臨時会議で、日本原燃の増田尚宏社長らと意見交換を行った。同委員会が原子力事業者の経営層を順次招き安全性向上の取組を中心に聴取しているもの。日本原燃では、2020年に核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場について新規制基準適合性に係る事業変更許可が発出され、現在、両施設の設計・工事計画認可(設工認)審査などへの対応が進められている。六ヶ所再処理工場、MOX燃料工場はそれぞれ、2022年度上期、2024年度上期のしゅん工予定。約400名が一堂に会し核燃料サイクル施設の審査に対応(日本原燃発表資料より引用)増田社長は、設工認審査対応に向けた社内体制の強化、業務フローの改善、電力会社からの支援、経営層によるマネジメント強化に関する取組について説明。再処理、MOX加工の両事業に係る審査対応を横断的に俯瞰すべく、新たに設工認総括責任者を任命した上で、協力会社も含め約400名が一堂に集結し対面での報告・連絡・相談がスムーズに行える体制を構築したという。体育館を利用した大部屋で幹部陣を中心に据え執務に当たる模様を示し、「車座になって若手が幹部を質問攻めにする場面も見られ非常に頼もしい。今までバラバラだった人たちも集まることで色々な議論ができるようになった」と述べた。また、核セキュリティに関しては、核燃料物質を取り扱う施設を有することから「最重要課題」ととらえ、昨今の東京電力における核物質防護事案にも鑑み講じている(1)不正行為への厳格な対処、(2)機器故障の速やかな復旧と適切な代替措置、(3)警察との連携強化――の取組を説明。2020年度からは安全性向上に向けて実施してきた小さな気付きを広く収集し改善につなげる「CAP」活動を、核セキュリティの強化にも展開しているとした。増田社長の説明を受け、伴信彦委員は、審査対応に向けた新体制構築による一体感や士気高揚の一方で、現場に関わる人員とで意識にギャップが生じることを懸念。増田社長は、「まずは操業をしっかり達成する」ことを念頭に置き、部長クラスを中心に統率を図るよう努めているとした。設工認の申請対象設備は約40,000機器にも上るが、更田豊志委員長は、これまでの原子力発電プラントに係る審査を振り返りながら、効率的に審査が進むべく日本原燃に対し工夫するよう強く要望。また、同社の有する分析技術に着目し、IAEAの保障措置活動や福島第一原子力発電所事故調査への協力にも期待を寄せた。自然ハザードに関しては、石渡明委員が、2015年に六ヶ所再処理工場で発生した落雷による機器故障を振り返り、「いつ直面するかわからない」と、油断なく備えておく必要性を強調したほか、施設周辺の火山モニタリングを継続し操業開始までに報告するよう求めた。

13 Jan 2022

4483

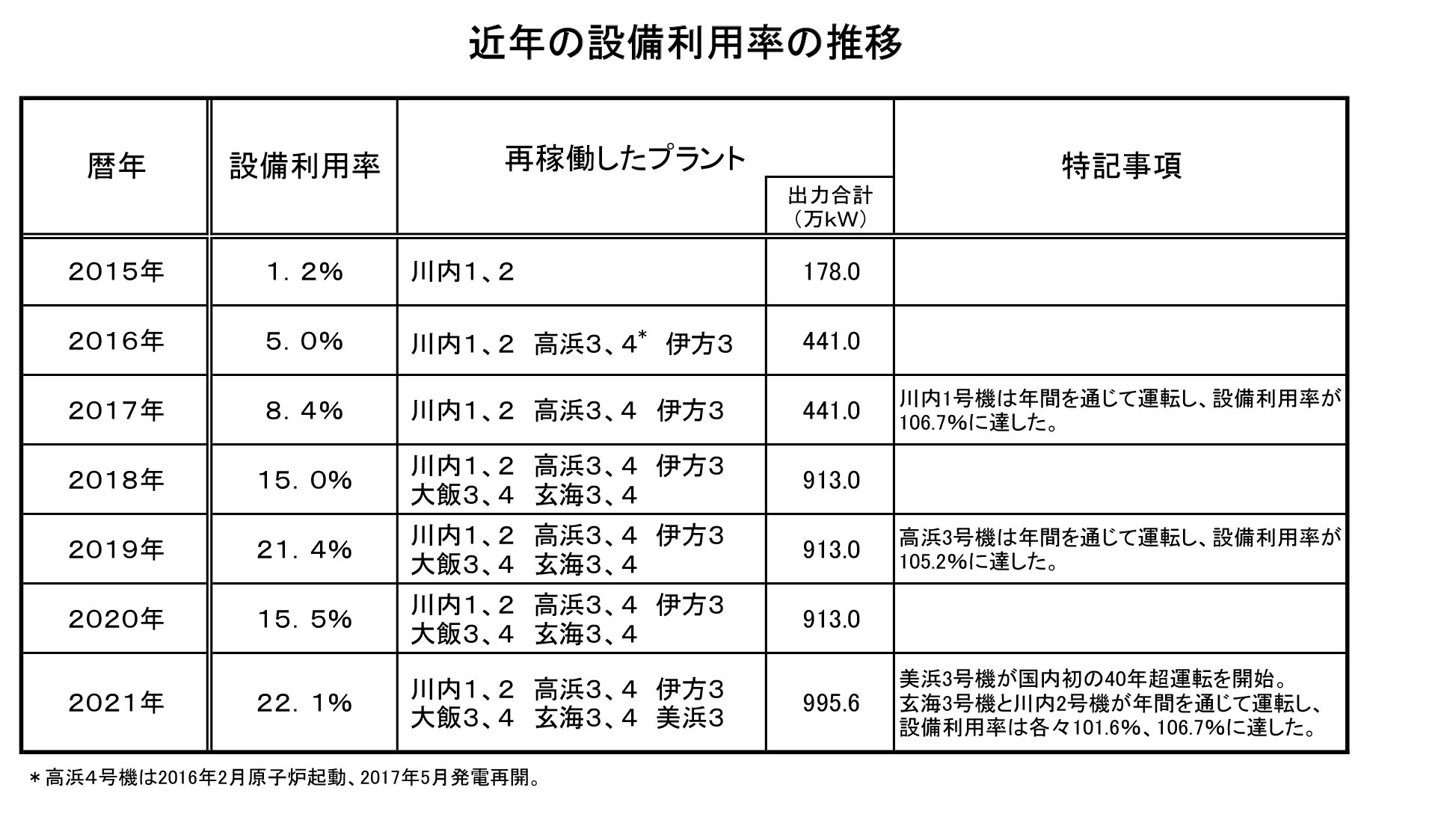

原子力産業新聞が電力各社から入手したデータによると、2021年の国内原子力発電の設備利用率は22.1%となった。既に再稼働している関西電力高浜3、4号機、九州電力川内1、2号機で、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の運用が開始され、2020年末より順次発電を再開したことから、設備利用率は前年より6.6ポイント上昇。総発電電力量は639億9,786万kWhで前年より42.3%増となった。2021年は6月に関西電力美浜3号機が国内初の40年超運転を開始。これで新規制基準をクリアし再稼働したプラントは計10基・995.6万kWとなった。美浜3号機は10月に特重施設の設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年間)を迎えたため定期検査入りし、現在停止中。また、司法判断などにより停止していた四国電力伊方3号機が12月に2年ぶりに運転を再開。同機は年明けて1月24日に原子力規制委員会による最終検査を経て通常運転に復帰する見込みだ。九州電力の玄海3号機と川内2号機は年間を通じて運転し、川内2号機では設備利用率が106.7%にまで達した。*各原子力発電プラントの2021年運転実績(2021年12月分を併記)は こちら をご覧下さい。

12 Jan 2022

8850

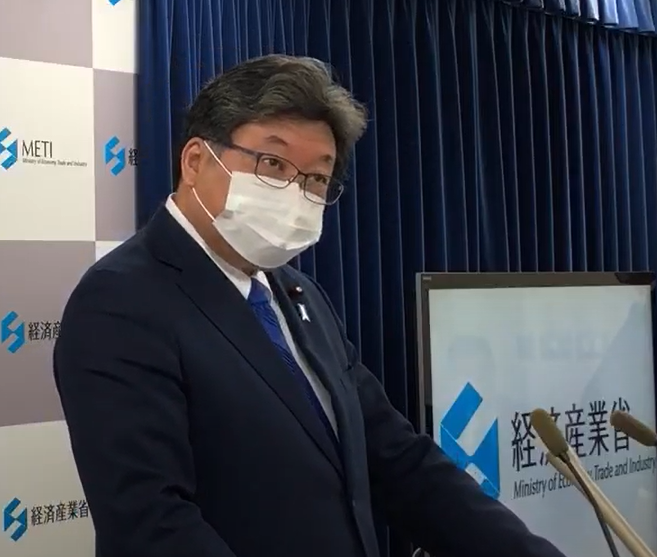

会見を行う萩生田経産相(インターネット中継)萩生田光一経済産業相は1月7日の閣議後記者会見で、6日のジェニファー・グランホルム米国エネルギー省(DOE)長官とのテレビ会談など、原子力・エネルギー政策を巡る最近の動きに関し質疑応答を行った。6日に行われたグランホルム長官とのテレビ会談では、萩生田大臣より「2050年カーボンニュートラル」や2030年度までの温室効果ガス削減目標(2013年度より46%減)達成に向けた取組について説明がなされるとともに、原子力を含めた幅広いクリーンエネルギー分野でのイノベーション・社会実装など、今後の日米間の協力について意見交換。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関しては、グランホルム長官から「海洋放出の決定を支持する」として、今後も情報発信において協力していく姿勢が示された。〈経産省発表資料は こちら〉グランホルム米DOE長官とのTV会談の模様(経産省発表資料より引用)7日の会見で、萩生田大臣は、今回の会談で小型モジュール炉(SMR)や高速炉などの実証に日本政府として取り組む方針を伝達したことに関し、「エネルギー基本計画に基づき、国際連携や民間の創意工夫を活用して研究開発や技術実証を推進していくが、現時点において国内で新規にプラントを建設することは想定していない」と明言。さらに、核燃料サイクルについては「高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や資源の有効利用などの効果をより高める高速炉開発を含め、引き続き推進していく」とした。また、この冬の電力需給見通しについて、萩生田大臣は、「全国的に厳しい。とりわけ東京電力管内では、最も供給予備率が低くなることが見込まれる2月のみならず、既に年末からかなり厳しい状況が続いており、追加的な対策を講じて安定供給に必要な供給力をぎりぎり確保している」と述べた。6日の降雪に伴う首都圏を中心とする電力需要増に関しては、「火力発電所の増出力運転や追加公募により調達した電源の稼働に加え、地域間の機動的な電力融通を行った。東京電力管内の電力使用は97%に上り、どこか1箇所でも不具合が起きれば停電が起きるところだった」と、危機感を示し、引き続き状況を注視しながら電力の安定供給確保に全力を期していくとした。

07 Jan 2022

2978

挨拶に立つ今井会長原産協会は1月6日、「2022原子力新年の集い」を都内のホテルで2年ぶりに開催。会員企業・組織、関係省庁、駐日大使館などから330名が訪れ、立食形式での歓談は行わず、着席にて参加した。年頭挨拶に立った今井敬会長は、地球温暖化への対応を巡る世界の動きを振り返った上で、「資源に乏しい日本において、脱炭素社会の実現と経済発展を両立させるためには、クリーンで、かつ発電コストが安定している原子力を最大限に活用することが最も合理的な手段となる」と明言。一方で、日本のエネルギー政策における原子力の位置付けに関し「活用方針は依然不明確なまま」と指摘した。また、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」とする目標引き上げを踏まえ、昨秋に閣議決定された第6次エネルギー基本計画の達成に向けたシナリオは「非常に厳しい」と強調。再生可能エネルギー拡大に係る地理的制約、デジタル技術の活用に伴う電力需要増などに触れた上で、「日本のエネルギー政策において、原子力の正当な価値が認められ将来にわたる活用が明示されるよう、当協会として引き続き国民や関係機関に強く訴えかけていきたい」と述べた。続いて来賓として訪れた萩生田光一経済産業相が挨拶。萩生田大臣は、「新型コロナによる危機を乗り越えた先の新しい社会を見据え、着実に成長の種をまいていく必要がある」と述べ、岸田内閣が掲げる「新しい資本主義」の実現に向けて、経済産業行政を取り巻く課題に総力を挙げて取り組んでいく決意を示した。また、東日本大震災から間もなく11年を迎えるのに際し、「福島第一原子力発電所事故の真摯な反省が原子力政策の出発点」との姿勢を改めて示し、福島復興と廃炉・汚染水・処理水対策を着実に進めていく考えを強調。エネルギー政策に関しては、「資源が乏しく周囲を海に囲まれたわが国は、原子力、再生可能エネルギー、天然ガス、水素・アンモニアなど、多様なエネルギー源を活用することが重要」と述べ、エネルギー基本計画の具体的な政策の実現に向け、原子力については技術開発や人材育成に係る議論を深め、再稼働、使用済燃料対策、最終処分などに着実に取り組んでいくとした。また、電気事業連合会の池辺和弘会長に替わり、清水成信副会長が挨拶文を代読。関西電力美浜3号機の国内初となる40年超運転開始、中国電力島根2号機の新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可取得など、2021年の進展を振り返った上で、引き続き原子力発電の安定運転を通じた「S+3E」(安全性、エネルギーの安定供給、経済効率性、環境適合性)の実現、信頼の積み重ねに努め、稼働率の向上とともに、核燃料サイクル事業、最終処分に係る取組を事業者間で連携し進めていくとした。

06 Jan 2022

3789

日本原子力文化財団は12月12日、高校生らによる課題研究発表会を東京大学本郷キャンパスで開催した(一部の学校はオンライン参加)。エネルギー・原子力に関心を持つ全国11組の高校生・高専生が研究活動の成果を発表。発表終了後、審査が行われ、最優秀賞に「意識の差 - 原子力発電を学校現場から改めて問い直す」のテーマで発表を行った福井南高校が選ばれた。福井南高が実施した高校生アンケート調査の一例、嶺北と嶺南で意識に差が見られる福井南高の研究発表では、福井県内の高校生を対象としたアンケート調査を実施し、原子力発電に関する意識の差について、地域別(嶺北・嶺南)、学科別などにより分析。それによると、「原子力発電を意識するようになったきっかけ」としては、石川県寄りの嶺北地域では、東日本大震災やニュースの割合が多く、原子力発電所を立地する嶺南地域では、家庭環境や校外学習など、自身で見聞きした情報の割合が多かった。また、カーボンニュートラルについては、8割以上の生徒に認知されていなかった。発表に臨んだ同校の生徒たちは、福島県双葉町への訪問体験から避難住民に町の情報を知らせるタブレットを配布したという話を紹介し、「原子力は難しい、関わりたくない、との話を聞くこともあるが、誰もが『心から知りたい』という思いを持っていると感じた。わからないことを突き詰め共有することが議論の土台につながるのでは」と、原子力に関する「対話の輪」を広げていく必要性を訴えた。また、優秀賞を受賞した飯田女子高校(長野県)の生徒は「微生物燃料電池の実用化に向けて」とのテーマで発表。地元の水田に着目し、泥の中に生息する微生物が有機物を食べたときに放出する電子の移動を利用した「泥の電池」について、微生物への餌による比較実験などを通じ実用性を考察したもの。同校の生徒たちは、環境保全について学ばせる双六を制作し小学校への出前授業も実施したとしている。大田原高の生徒が研究した畜牛の糞尿を利用するバイオマス発電のシミュレーション、栃木県北5市町の73,300頭を総動員しても必要電力量の2%にも満たない結果にエネルギーの地産地消に関する研究としては、静岡県立理工科大学星稜高校より地元富士宮市の神田川における小水力発電の活用について発表があったほか、栃木県立大田原高校からは、県北5市町で飼育される畜牛の糞尿を利用したバイオマス発電の可能性に関するシミュレーションが披露された。この他、東海大学付属諏訪高校(長野県)からは模型工作用モーターを利用した小型風力発電機の研究、愛媛県立新居浜工業高校からはカーボンニュートラルを踏まえた四国地方のエネルギーバランスについて発表があった。また、福島県立磐城桜が丘高校の生徒は、福島に係る風評被害に問題意識を持ち、インターネット上に流れる福島関連の情報や、原子力発電に関する全国紙と地方紙との取り上げ方の違いについて調査。さらに、他校とも交流しながらコミュニケーション手法についても探求し、「聞き手によって伝え方を変える必要がある」ことを学んだとした。今回の課題研究発表会で審査員長を務めた東京大学大学院新領域科学研究科教授の飯本武志氏は、生徒らよる発表の終了後、講評に立ち、「研究内容は高い水準にあった」と評価した上で、「自分と異なる意見を持つ人もいることを前提に話をしなければならない。根拠が具体的で定量的な主張は説得力を持つ」として、論理的に考えるプロセスの重要性を強調した。※写真・図表は、いずれもオンライン中継より撮影。

27 Dec 2021

4885

日本エネルギー経済研究所は12月23日、2022年度の日本の経済・エネルギー需給見通しを発表した。それによると、2022年度は、コロナの影響により落ち込んだ経済活動の回復が進み、実質GDP成長率は3.3%増と、2年連続で3%前後の増加となる見通し。実質GDPはコロナ以前を上回り過去最高となるとしている。原子力発電については、新たに2基が再稼働して年度末時点の再稼働基数は12基となり、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の完成遅れで1基の停止期間が長引き、総発電電力量は2021年度見通しから6.2%増の718億kWhとなると想定(基準シナリオ)。基準シナリオで、一次エネルギー国内供給は対前年度比0.4%増と、伸び率は前年の3.0%増より鈍化する見通し。そのうち、石油は対前年度比0.1%増、天然ガスは同2.4%減、石炭は同2.9%増、再生可能エネルギーは同4.8%増などとなっている。エネルギー起源CO2排出量は、石炭やエネルギー用途の石油の増加で、対前年度比0.9%増の9億9,500万トンとなる見通し。基準シナリオにおいて特重施設の未整備により停止期間が長引く1基、同じく再稼働しないと想定した2基の計3基が2022年度中稼働するとした「高位ケース」についても分析。それによると、基準シナリオに対し、化石燃料輸入額は1,700億円減、自給率は1.2ポイント増、エネルギー起源CO2排出量は700万トン削減となり、「個々のプラントに応じた適切な審査を通じた再稼働の円滑化が3E(エネルギーの安定供給、環境への適合、経済効率性)にとって重要」と述べている。

27 Dec 2021

4799

日本原子力研究開発機構は12月15日、「ポストコロナ時代の核不拡散・核セキュリティ」と題する国際フォーラムをオンラインにて開催。昨今の新型コロナパンデミックによる核不拡散・核セキュリティへの影響を踏まえ、技術開発、人材確保、国際協力の課題について議論した。議論に先立ち、IAEAがパンデミック下においても原子力の平和利用を担保するための保障措置活動を進めてきた経緯について、IAEA保障措置局プログラム調整課長のマリク・デロー氏が、マッシモ・アパロ同事務次長の代読で講演。デロー氏は、新型コロナ拡大に伴い、一部の国では国境封鎖も行われ、申告された核物質の平和利用からの転用や未申告の活動がないことを確認する「検認」が困難となり、「IAEAの保障措置活動に大きなインパクトを及ぼした」と述べた。締約国内での査察官の滞在や施設の立入りにも多くの制約が生じ、航空便が多数欠航となったためIAEA発足以来初のチャーター機契約により経費が増加したとする一方、遠隔モニタリング機器の活用や、新任査察官に対するリモート研修の実施などにより活動が支えられたことをあげ、「過去20年間で遠隔システムに投資してきたことが大きな効果を発揮した」と強調。同氏は、グロッシー事務局長の発言「困難な状況においてもIAEAは1分たりとも検認活動を中断することはない」を引用し、IAEAの原子力平和利用の担保に対する強い姿勢を改めて述べた上で、「努力することにより実効力ある形で保障措置を実施することができた」と、これまでの活動を総括した。続くパネルディスカッションでは、デロー氏に加え、原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター副センター長の堀雅人氏(モデレーター)、原子力規制庁保障措置室長の寺崎智宏氏、韓国核不拡散物質管理院核不拡散担当事務局長のナー・ヨン・リー氏、東京工業大学科学技術創成研究院准教授の相樂洋氏、東京工業大学環境・社会理工学院博士課程の三星夏海氏が登壇。寺崎氏は、六ヶ所再処理工場での査察体制を例にあげながら日本におけるIAEA保障措置活動について紹介した。新型コロナ拡大下での国内関係者の対応としては、感染リスクを回避するための2グループ分けやガイドライン作成などをあげた上で、IAEA東京地域事務所を拠点としたコミュニケーションの重要性を強調。リー氏は、韓国の取組として、査察官の入国円滑化、政府の感染症対応に関する情報提供など、IAEAの保障措置活動に対するサポート体制について紹介した上で、将来起こりうるパンデミックに常に備えておく必要性を述べた。また、革新炉開発を巡る核不拡散・核セキュリティの課題に関して、相樂氏は、洋上設置を見込み構想される中小型炉「浮体式原子炉」を例に、陸上設置の施設とは異なるテロ対策や人員のアクセス性の検討が必要となることを指摘。核不拡散・核セキュリティに関する教育については、三星氏が前日に行われた同フォーラム学生セッションによる提言に基づき発表。その中で、「初等中等教育では原爆や福島第一原子力発電所事故のような原子力のネガティブな面だけが教えられがち」との懸念から、まずは核不拡散・核セキュリティの重要性を知ってもらうきっかけとして、「放射線利用など、原子力のポジティブな部分を知る機会を提供すべき」といった学生からの意見を紹介した。この他、原子力に関する大学教育の体系化とともに、既存の防災教育・実習の拡充や学園祭企画などを通じた啓発の可能性にも言及した。

24 Dec 2021

3946

中小企業庁は12月22日、革新的な製品・サービス開発、地域経済の活性化、多様な人材活用の観点から、優れた取組を行っている中小企業・小規模事業者300社を選定し発表した。「地域経済と雇用を支えていることに加え、わが国の競争力と経済活力の源泉」との視点に立ち、「はばたく中小企業・小規模事業者300社」として毎年実施している取組で、今回、「生産性向上」、「需要獲得」、「人材育成」の3つの分野で全国から推薦された企業・事業者について、有識者による審査を経て選定されたもの。その中で、「人材育成」の分野では、原子力発電所を始めとしたプラント保守や、国内外の発電所向け機器・資材の卸売を行う(株)東北エンタープライズ(福島県いわき市、従業員数43人)が選定された。同社は、米GE社の原子力発電所技術者であった前代表が1980年に福島県富岡町で創業した企業で、現在は福島第一原子力発電所の廃炉作業にも携わっている。世界の750社との取引があり、特にプラント保全に有用な超音波診断機器は海外市場で約75%のシェア。同社卸売事業部では専門商社として世界各国の企業から機器・資材を調達しているため、2か国語以上の語学能力を持つ人材を日本人、外国人の分け隔てなく積極的に雇用。多様な人材の登用とともに、自宅で受講できる社外オンライン研修制度、ベテランスタッフとペアを組んだ新人教育など、能力開発支援にも力を入れている。また、「生産性向上」の分野では、毎年約100件のオリジナル実験教材を開発するなど、理科教育の充実に寄与しているケニス(株)(大阪市、従業員数140人)が選定された。同社は放射線実験キットも多数取り扱っている。今回の選定では、ペーパーレス化、ネットワークの無線化、在宅勤務の導入、出退勤・経費精算の電子化など、労働環境の見直しを図り、売上を毎年増加させながら2年間で勤務時間の20%削減を達成したことが評価された。同社では、新しい物流センターを近く稼働させ、さらなる作業省力化を図る計画だ。「需要獲得」の分野では、東日本大震災による全機能喪失から再建を果たした老舗ふかひれ製造業者の(株)石渡商店(宮城県気仙沼市、従業員数44人)が選定された。同社は、震災後、主力商品のふかひれ以外にも気仙沼産の牡蠣を使用したオイスターソースを開発するなど、伝統文化を守りつつも地元の水産資源にこだわった商品開発に取り組み、食材としての可能性を切り拓くことで地域の産業振興に貢献した。

23 Dec 2021

2775

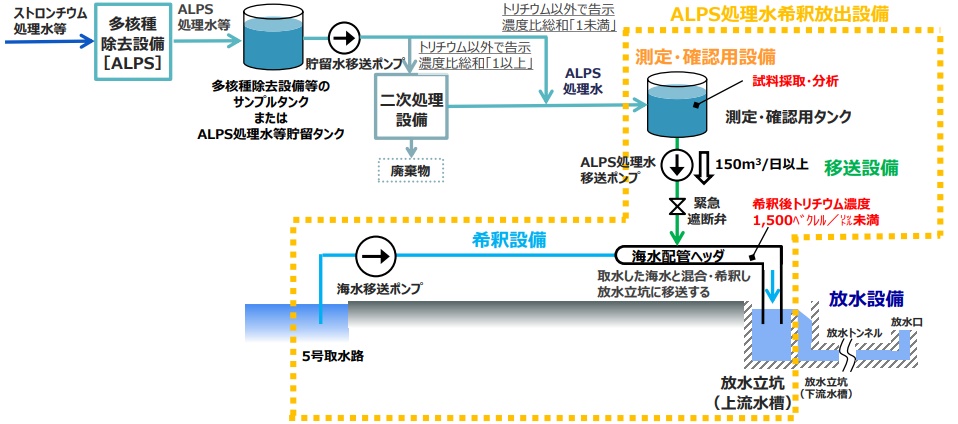

東京電力は12月21日、原子力規制委員会に、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の希釈放出設備設置に係る認可申請を行った。申請に先立ち同社は20日、地元自治体との安全協定に基づき、福島県、大熊町、双葉町に「事前了解願」を提出している。〈東京電力発表資料は こちら〉原子炉等規制法により福島第一原子力発電所は、事故炉としての特性上、特定原子力施設に指定されており、安全確保のための設備の変更に関し、規制委員会の認可を受ける必要がある。ALPS処理水の希釈放出設備は測定・確認用設備と希釈設備で構成され、既存のタンクを転用する測定・確認用タンクでは、試料採取・分析を行い、トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準値を下回るまで浄化されていることを確認する。続く希釈設備では、トリチウム濃度が1,500ベクレル/ℓ(WHO飲料水基準の7分の1程度)未満となるよう100倍以上の海水で十分に希釈。トリチウム放出量は年間22兆ベクレル(事故前の放出管理値)の範囲内で管理する。今回の認可申請に際し、東京電力福島第一廃炉推進カンパニーALPS処理水責任者の松本純一氏は21日、記者会見を行い、「政府の基本方針を踏まえた取組を徹底するとともに、引き続き関係者の皆様の意見を丁寧にうかがい、さらなる安全確保を図っていく」と述べた。同社では2023年4月中旬頃の設備設置完了を目指している。これを受け、規制委員会は22日の定例会合で審査の進め方を確認。今後、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準、(2)政府が4月に取りまとめたALPS処理水の処分に関する基本方針――の観点から審査を行い、審査結果についてはパブリックコメントに付する。定例会終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、今後の審査期間に関し、「年度内に審査書案を示せるのでは」との見通しを示す一方、施設の技術的複雑さは少ないものの、国民の関心が極めて高い案件であることから、「パブリックコメントの段階で様々な意見が出てくる可能性がある」などと、予断を持たずに対応する考えを述べた。

22 Dec 2021

3363

IRID山内理事長(右)より学生発表最優秀賞の賞状を授与された東大大学院の横山さん(インターネット中継)国際廃炉研究開発機構(IRID)は12月8日、福島第一原子力発電所廃炉に係る技術開発の成果を報告する「IRIDシンポジウム2021」をいわき市内で開催した(オンライン併用)。IRIDは、福島第一原子力発電所の使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出し、放射性廃棄物処理・処分に係る研究開発を実施する18法人からなる組織で、「燃料デブリ取り出しに挑む」のテーマで4回目となった今回のシンポジウムでは、学生による研究発表も実施。計7件の研究発表は、審査の結果、原子炉格納容器内の燃料デブリ分布推定に寄与する数値解析手法の開発に関する研究(東京大学大学院工学系研究科・横山諒さん)に最優秀賞が授与された。 2号機燃料デブリ試験的取り出し装置のイメージ(左)と神戸での試験の模様(IRID発表資料より引用)燃料デブリの取り出しは、2号機から着手することとなっているが、その試験的取り出しに用いるロボットアームの開発状況について三菱重工業の細江文弘氏が発表。IRIDと英国VNS社が開発を進めているロボットアームは、2021年7月に英国より日本に到着後、現在、三菱重工業神戸工場にて性能確認試験や操作訓練が実施されている。今後は、日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターでの総合的なモックアップ試験・訓練を経て2022年に現地に導入される予定。早大学生の研究で構想する地下式中間保管施設(左)のイメージと超重泥水(早大発表資料より引用)学生の研究発表に移り、放射線遮蔽に有効な土質系材料「超重泥水」の研究(早稲田大学より2件)では、前回2019年開催のシンポジウムでもポスター発表・展示に注目が集まったが、今回は、燃料デブリ取り出し後の保管・管理に向けた地下式中間保管施設の構造材料への適用可能性など、より実用化を見据えた考察がなされ、質疑応答の中で、地盤工学応用の良好事例としての期待やさらなるデータ拡充を求める声があがった。「廃炉創造ロボコン」の出場経験を発表する旭川高専の山口さん(インターネット中継)この他、遠隔操作技術の関連では、ロボット間の相互連携につながる通信・監視のネットワーク化(芝浦工業大学)、学生参加のロボット競技会「廃炉創造ロボコン」の出場経験(旭川高専)に関する発表があった。また、廃炉完了までの耐震安全性に着目した「電磁パルス音響探傷法」(EPAT)による鉄筋コンクリートの非破壊検査に関する研究(東北大学)は、「他産業への良いアプローチとなる」などと、原子力の分野横断的な取組への切り口が評価され、優秀賞を受賞。学生による発表、表彰の終了後、講評に立ったIRID専務理事の平家明久氏は、「それぞれにユニークな発想があった」などと、各研究の着眼点や検証のプロセスをたたえるとともに、プレゼンテーション能力の高さにも評価を示した。

21 Dec 2021

3870

岸田内閣が基本方針に掲げる「新しい資本主義の実現」のもと、地球温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」の策定に向けた議論が12月16日に始まった。経済産業相の諮問機関である産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会のもと、各々が設置する小委員会の合同会合がキックオフ。6月頃の取りまとめを目指し、産業界や専門家からのヒアリングなどを通じ議論を深めていく。〈配布資料は こちら〉合同会合では、「2050年カーボンニュートラルや『2030年度に温室効果ガスを46%削減』の実現を目指す中、将来にわたって安定的で安価なエネルギー供給を確保し、さらなる経済成長につなげることが重要」との問題意識のもと、グリーン成長戦略やエネルギー基本計画で示された目標に向け、供給側に加え需要側の各分野におけるエネルギー転換の方策を検討。水素・アンモニア、原子力、蓄電池など、エネルギー分野の新たな技術開発や将来の具体的な市場規模の見通しを示し企業投資を後押しすべく、従来の戦略をさらに深掘りし、「経済と環境の好循環」につなげていく。座長は今夏にエネルギー基本計画の素案をまとめた総合エネ調基本政策分科会長も務める白石隆氏(熊本県立大学理事長)。白石氏は、「日本の置かれているエネルギー環境は極めて厳しく、脱炭素の世界的流れの中で、経済安全保障も維持しながら、いかに脱炭素に向けたトランジションを進め日本の成長につなげていくか」と問題提起し、議論に先鞭をつけた。資源エネルギー庁は「クリーンエネルギー戦略」の論点の一つとして需要サイドのエネルギー転換をあげ、関連データを提示。それによると、鉄鋼、セメントを1トン製造する過程で、それぞれ約2トン、約0.8トンのCO2が発生するため、製造業におけるカーボンニュートラルの高いハードルとなっていることが示された。産業部門のCO2排出量のうち、鉄鋼・セメント製造は約40%を占めている。これらのデータを通じ、省エネ・脱炭素化など、産業部門におけるエネルギー転換の共通的な課題として、初期投資の大きさ、製品価格への影響、設備の供用期間が長く更新のタイミングが限られることなどをあげ、安価なエネルギー供給の重要性を示唆した。需要側に対する取組に関し、経済学・政策評価の視点から、大橋弘氏(東京大学公共政策大学院教授)は、「CO2排出を見える化し費用対効果がわかるような仕組み作りが必要」と、需要家の判断や選択を通じた社会変革の重要性を強調。消費者の立場から河野康子氏(日本消費者協会理事)は、「北極圏で気温38℃を記録」との最近の報道に触れ、「気候変動に対して『何か行動しなければならない』という切迫感を感じているものの、プロセスと手段がよくわからない」として、情報提供や若い世代も巻き込んだ議論の必要性を訴えた。

17 Dec 2021

6135

原子力規制委員会は12月15日、臨時会議を行い、中国電力の清水希茂社長らと意見交換を行った。同委員会が事業者の経営陣を順次招き安全性向上の取組について聴き取りを行っているもの。同社の島根原子力発電所2号機は9月に新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可を取得したところだが、清水社長は、「グループ会社やプラントメーカーにも参画してもらい、再稼働に向けて必要な事項が一つ一つ着実に進むよう取り組んでいる」と強調。原子力発電プラントは、同機が2012年1月に定期検査入りして以来、約10年運転されておらず、運転経験を有しない発電所員の割合も約4割に達していることから、「再稼働というより本当に新しいものを運転する状況にある」と、初心に立ち返った上で、ベテランOBの助言、メーカーとの議論なども踏まえ、「現場力」の向上に努めているという。清水社長は、「特に若手は現場の音、熱、臭いなどを体験していないことから、火力発電所にも派遣し、技術力の維持、モチベーション向上を図っているが、なかなか全員にまで行き渡らない」と、さらなる改善の余地があることを示唆した。中国電力の審査対応に関し、プラント審査を担当する山中伸介委員が「若い人たちは真面目で実直な人が多い」としたのに対し、原子力界の人材育成に危機感を示す伴信彦委員は「受け身の印象もある」などと述べ、社風を踏まえた安全文化醸成活動が図られることを要望。安全性向上に関し、同社では、小さな気付きを広く収集し改善につなげる取組「CAP」の登録件数が、対象を協力会社の委託業務や教育訓練時の気付きにも拡大したことにより、2021年度上期は2020年度下期の約5倍に急増したとしている。豪雨体験訓練の模様(中国電力発表資料より引用)中国電力管内で2018年夏の西日本豪雨では甚大な土砂災害が発生しライフラインに被害が及んだが、同社では、自然災害への感受性を高めるべく、発電所構内各所に教訓を示すポスターを掲示し啓発に努めているほか、1時間に最大120ミリの豪雨を体験させるシミュレーション訓練を2020年から実施。今後も強風を付加するなど、さらに厳しい気象状況を想定した訓練を検討しているという。これに対し、自然災害対策に関する審査を担当する石渡明委員は、地球温暖化が要因とみられる昨今の気象災害の激甚化に鑑み、「改善しながら進めてもらいたい」と、継続実施を促した。建設中の島根3号機は現在新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可に向け審査途上にあり、同2号機は設計・工事計画認可などの審査が続く。更田豊志委員長が今後の審査に対する考えを尋ねたのに対し、清水社長は、「まずは2号機の再稼働に向け全努力を傾注していきたい」と述べた。

16 Dec 2021

3576

東日本大震災発生から10年余りが経過した今、改めて復興の現状と課題を知り「私たちにできることは何か」について考えるシンポジウム(経済産業省・復興庁主催)が12月4日、都内のホールで開催された(オンライン併用)。今回のシンポジウムでは、被災地復興の現状と課題、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組について、それぞれ復興庁、経産省が説明。都内の飲食業、食品流通業の関係者らも会場に招かれ、パネルディスカッションでは、風評の払拭を復興を加速化するための一つの課題ととらえ、福島県産食品の魅力発信を中心に意見が交わされた。開会に際し、石井正弘経産副大臣、新妻秀規復興副大臣が挨拶。それぞれ、「被災地に対する誤解・偏見を取り除き、全国の方々に復興の現状、地域の魅力を知ってもらう」、「地元産品のPRを進め被災地が本来有している魅力を積極的に国内外に伝えていく」などと、風評払拭に向けた取組の重要性を強調した。パネルディスカッションには、経産省復興推進グループ長の須藤治氏、福島の食の魅力発信に関し、販路拡大に取り組む(一社)東の食の会専務理事の高橋大就氏(ファシリテーター)、飲食店・テイクアウトサービスを手掛ける(株)無洲社長の浅野正義氏、旅館と生産者を結ぶ地産地消のネットワークを立ち上げたNPO法人素材広場理事長の横田純子氏の他、モデル・女優のトリンドル玲奈さんが登壇。須藤氏は福島県産食品に係る徹底した安全管理を「検査に引っ掛かるものは市場に出ていない」と強調する一方、流通に関するアンケート調査から「卸売の人は小売の人が買ってくれないのでは、小売の人も消費者が買ってくれないのでは」といった忖度が風評の固定化を生んでいることを懸念。安全性や生産者らの取組について、「事実を正しく知ってもらう」重要性を述べた。ディスカッションに続き福島産品の試食(スクリーン上、左上から時計回りに、みしらず柿、福島牛のローストビーフ、メヒカリのから揚げ、「福、笑い」)また、須藤氏が「今の時期、メヒカリのから揚げ、ヒラメの刺身などが美味しく、これに合った日本酒も福島にはたくさんある」と切り出すと、横田氏も「農家が土地に合うものを作っているのが福島だと感じる。内陸部の魚も実は素晴らしく美味しい。酒に合うものは何でもある」と共感。浪江町に在住の高橋氏は、地元の日本酒「磐城寿」と魚の相性を絶賛し、東北発の新たな食体験の概念「テロワージュ」(その土地の風土と酒・食品を調和、テロワールとマリアージュの造語)をアピール。県産日本酒のPRイベントにも取り組む浅野氏は、例年行われる全国新酒鑑評会での金賞受賞銘柄数が都道府県別で福島県は2020年度まで8連覇を達成したことを紹介し、「地域の水と米によって味はすべて違いがあるが、全体的に非常に品質が優れている」と、高く評価した。メヒカリのから揚げを試食するトリンドルさん、福島産食品に「作っている方々のパワーを感じる。太らない程度に美味しいものをたくさん食べたい」とパネルディスカッションは、JA全農福島の鈴木崇氏、福島県水産事務所の寺本航氏も加わり、福島県産食品の試食に移った。今回紹介されたのは、福島県ブランド米「福、笑い」、メヒカリのから揚げ、福島牛のローストビーフ、みしらず柿。福島牛のローストビーフは、無州が都内に有する飲食店「PIASIS」が調理。「福島牛は脂のクセがない」と浅野氏は話し、トリンドルさんも「軟らかいですね~、あっさりしていてパクパク食べられる」と絶賛。さらに、14年の歳月を費やし開発され今秋本格デビューした「福、笑い」を口に運び、甘さ、香ばしさが自身のお気に入りという米「森のくまさん」(熊本)と「つや姫」(山形)の「いいとこどり」と、顔をほころばせた。今回のシンポジウムでは、福島の食に関し、「食べてもらう」、「美味しく食べていることを生産者に伝える」、「生産者の思いを知ってもらう」、「生産地の魅力も合わせて発信する」といった向きが示されたが、東京で福島の食と酒が味わえる店は、県発行のパンフレット「まじうまふくしま! 東京の店」で知ることができる。

14 Dec 2021

3188

【国内】▽6日 NUMOの新たな地層処分展示車「ジオ・ラボ号」の出展が開始、全国各地の巡回へ▽8日 政府「新しい資本主義実現会議」が緊急提言、クリーンエネ戦略策定も▽10日 萩生田経産相がIAEA会議でメッセージ、福島第一原子力発電所事故で得た教訓の発信は「わが国の責務」と▽11日 近畿大原子炉「UTR-KINKI」が臨界到達60周年▽12日 東芝が3つの独立会社への戦略的再編を発表▽17日 東京電力が福島第一ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価を発表▽17日 関西電力高浜4号機で用いるMOX燃料のフランスからの輸送が完了▽22日 原子力委が医療用RIの製造・利用で検討開始、年度内にアクションプラン策定▽25日 東京電力が福島第一1号機の燃料デブリ取り出しに向け、年明けにも水中ロボを投入し調査に入る計画を示す▽25日 日本原燃が六ヶ所再処理工場他の設備工事計画認可取得に向け体制強化策示す▽25日 東京電力が福島第一凍土壁で「凍結していない箇所」の確認を発表、止水壁の試験的設置へ▽26日 エネ庁が「2020年度のエネルギー起源CO2排出量9.7億トン」と発表、震災後初めて10億トンを下回る▽30日 四国電力伊方発電所で使用済燃料乾式貯蔵施設の現地工事が開始▽30日 葛尾村で帰還に向けた準備宿泊開始、帰還困難区域では初 【海外】▽4日 UAEでバラカ3号機の建設工事が完了、運転認可の取得に先立ち国際機関らが評価作業実施へ▽2日 フラマトム社、事故耐性燃料(ATF)を100%の燃料集合体を米カルバートクリフス原子力発電所に納入▽ 6日 中国で2基目の「華龍一号」、福清6号機で燃料の初装荷を開始▽9日 英政府、ロールス・ロイス社グループのSMR開発企業に2.1億ポンドのマッチングファンド資金提供▽9日 仏マクロン大統領が国内で数10年ぶりに原子炉新設を再開すると表明▽7日 ウクライナのフメルニツキ3号機の完成に向け、WH社チームが詳細点検等の実務作業を開始▽8日 カナダ・テレストリアル社が委託した調査報告書:「カナダ製の第4世代SMRはカナダ経済に大きな利益もたらす」▽11日 中国の小型モジュール式HTR、ツインユニットの2基目が臨界条件達成▽15日 米国で原子力への支援を盛り込んだ超党派のインフラ投資法案が成立▽17日 英ロールス・ロイスSMR社、開発したSMRで設計認証審査を申請▽17日 米ニュースケール社、同社製SMRを組み込んだプロディジー社の海洋原子力発電所建設に向け協力覚書を締結▽18日 米サザン社、溶融塩高速炉開発に向け実験炉をアイダホ国立研究所(INL)で建設するための協定をエネ省と締結 ▽22日 フメルニツキ原子力発電所でのAP1000建設でウクライナの原子力発電公社とWH社が契約締結 ▽22日 米ホルテック社、SMRの世界市場での建設目指し、韓国の現代建設と事業協力契約を締結 ▽18日 米エネ省の先進的原子炉開発支援、自治連邦区プエルトリコでのSMR立地調査含め850万ドル提供▽25日 ルーマニア、チェルナボーダ3、4号機の完成に向け最初の契約をCANDUエナジー社と締結▽25日 米原子力学会、加州知事宛にディアブロキャニオン発電所の閉鎖計画に再考促す声明文を発表 ▽30日 米エネ省、地元の合意に基づく使用済燃料の中間貯蔵に向け関係自治体らに情報提供を依頼▽30日 IEA、仏国の政策レビューで原子力の削減時期を見極めるよう勧告

13 Dec 2021

2651

原子力委員会が主導する「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の大臣級会合が12月9日、オンラインにて行われた。FNCAは、日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリンピン、タイ、ベトナムの12か国が参画する原子力平和利用の枠組みで、各国ごとに選任されたコーディネーターのもと、放射線・研究炉利用を中心としたプロジェクト活動が行われており、年1回特定テーマについて議論する大臣級会合を開催している。今回、日本代表の小林鷹之内閣府科学技術担当大臣はビデオメッセージとして出席。小林大臣は、開会に際し、FNCAの20年以上にわたる活動を「大変ユニークであり価値あるもの。アジアの持続的発展に寄与している」と評価。先般英国で開催された世界の気候変動問題について議論するCOP26を振り返りながら、「カーボンニュートラルの早期実現は国際社会の命題。多様なエネルギー源の中で、原子力の役割・責任が改めて見直されるべき」と述べ、今後のFNCAプロジェクト活動を通じた成果に期待を示した。続いて、国際原子力協力フォーラム(IFNEC)運営グループ長のアリシア・ダンカン氏が講演。IFNECは、米国が提唱した国際エネルギーパートナーシップ(GNEP)を改組し2010年に発足した枠組みで、現在34か国が正式メンバー国として参加しており、例年開かれる各国代表らによる執行委員会には、日本から内閣府科学技術担当大臣や原子力委員が出席している。ダンカン氏は、IFNEC傘下で行われるワーキンググループの活動について紹介した上で、2022年に向けて、(1)コミュニケーション、(2)ファイナンシング、(3)ジェンダーバランス、(4)先進技術――におけるシナジー効果を標榜。原子力のコミュニケーションに関し、ダンカン氏は、「5歳児にも、自身の祖父母にも理解してもらえるよう、シンプルでわかりやすい言葉で語る必要がある」と述べるとともに、「無知が恐怖につながる」として、教育の重要性を強調した。また、11月より原子力委員会で検討が開始された医療用ラジオアイソトープ(RI)の製造・利用について、上坂充委員長が講演し、画像診断に用いられるテクネチウム99m(モリブデン99が原料)などの国産化に向けた取組について紹介。医療用RIの製造効率化に向け、フィリピンの参加者が原子炉と加速器のベストミックスに関するプロジェクトの可能性について尋ねたのに対し、FNCA日本コーディネーターの和田智明氏は、研究炉利用プロジェクトでの長年にわたる実績に触れながらも、「生産が直ちに利用につながるものではない」として、各国の事情を踏まえた医療システム全般からの議論も必要なことを示唆した。今回の会合では、「研究炉・加速器とその応用技術の利用拡大」をテーマに討議。タイからは近く稼働する30MeVサイクロトロン(加速器)の多分野での活用、オーストラリアからは研究炉「OPAL」による医療用RI製造の実績、診断と治療を融合した技術概念「セラノスティクス」の展望などが述べられた。日本原子力研究開発機構理事の大井川宏之氏が日本の研究炉・加速器の現状について紹介したのに対し、フィリピンからは同機構が保有する研究炉「JRR-3」や大強度陽子加速器施設「J-PARC」による中性子利用への関心が寄せられた。

10 Dec 2021

3049

環境省が震災復興を始めとした福島県内での未来志向の取組をたたえる「FUKUSHIMA NEXT」の表彰式が12月3日、大熊町のホールで行われた。同表彰制度は、優秀な取組の啓発・支援を通じて、原子力災害に係る風評払拭と環境再生に対する理解醸成につなげることを目的として創設。〈環境省発表資料は こちら〉今回、環境大臣賞を、高校生対象のワークショップ開催や土壌再生事業の現地見学を通じた理解活動でNPO法人ドリームサポート福島理事の菅野真氏と福島県立安積高校教諭の原尚志氏(連名)が、地域資源を活用した再生可能エネルギー導入促進でエイブル再生可能エネルギー部長の渡邊亜希子氏が、ツツジを活用したまちづくりで東京農業大学地域環境科学部学生の渡邊優翔氏が受賞した。表彰式は福島の復興・まちづくりと脱炭素社会の実現について考えるシンポジウムの場で開催。今回のエイブルによる功績は、大熊町が掲げる「2040年ゼロカーボン達成」に係るもので、同社は、2021年7月に町と連携協定を締結し、地元金融機関からの出資も受け、9月に地域新電力「大熊るるるん電力」を設立した。また、福島県知事賞を「コンソーシアム Team Cross FA」プロデュース統括の天野眞也氏ら3名が受賞。同氏は、南相馬市のロボット関連企業を支援するコンソーシアムを組織し、地域の産業創生に寄与した。この他、特別賞が4名に、奨励賞が6名に贈られた。いずれも地域に根差した取組が評価されており、特別賞を受賞した(一社)とみおかプラス事務局長の佐々木浩氏は富岡町の交流人口拡大に向けたまちづくりに、同じくアンフィニ復興推進部長の川崎俊弘氏は楢葉町の工場整備などに取り組んだ。また、奨励賞を受賞した広野町振興公社代表取締役の中津弘文氏は2018年に始まったバナナのハウス栽培で、同じく福島県環境創造センター教育アドバイザーの佐々木清氏は三春町に立地する交流施設「コミュタン福島」を拠点とした活動で、それぞれ地域の産業振興、環境保全教育に寄与した。賞状授与の後、「FUKUSHIMA NEXT」審査員長を務めたジャーナリストの崎田裕子氏は、講評に立ち、「それぞれのストーリーを持っている」と、受賞者らの取組を称賛。その上で、「顔の見える素晴らしい取組が見えてきた」と繰り返し強調し、復興の加速化につながることを期待した。

08 Dec 2021

3062