米エネルギー省(DOE)と米原子力規制委員会(NRC)は6月18日、それぞれ、先進炉導入の迅速化に向けた取組みを発表した。米国の国家安全保障を強化し、エネルギー目標を達成するために不可欠な、原子力エネルギーの促進、規制の合理化を目的に、米トランプ大統領が5月23日に署名した一連の大統領令を反映したもの。DOE 先進炉の新たなパイロットプログラムを発表DOEは6月18日、傘下の国立研究所以外でDOEの管理権限のもと、先進炉の設計試験を迅速に進める柔軟な措置として、新たなパイロットプログラムを開始すると発表した。原子炉試験の簡素化と、2026年7月4日までに少なくとも3基の試験炉を臨界状態に到達させることが目的。トランプ大統領は、米国を再び原子力分野のリーダーとし、信頼性が高く、多様で、手頃な価格のエネルギー供給を確保して、米国の繁栄と技術革新を推進することに取り組んでいる。大統領令「エネルギー省における原子炉試験の改革」に従った、この新しいパイロットプログラムは、米国の原子力技術を最大限に活用、米国内の雇用を支援し、イノベーションの促進とともに、国家安全保障の強化に資するとの考えだ。このパイロットプログラムは、DOEの施設内で実施されるマイクロ炉のテストベッドでの試験のほか、国防総省(DOD)が主導する「プロジェクト・ペレ」や民間産業主導の既存プロジェクトを元に構築されている。あくまで原子炉の研究・開発を促進するためのものであり、商業的な適合性を実証するためのものではないという。このプログラムの下で建設された試験炉はNRCの認可を必要とせず、原子力法の下でDOEから認可を受けることで、民間資金の活用を促進し、将来的なNRCからの商用ライセンス取得に向けた迅速なアプローチが可能になると予測されている。DOEは同パイロットプログラムにより、国立研究所以外で試験炉を建設・運転することに関心のある、米国の原子炉開発企業を募集している。2026年7月4日までに稼働の見込みがある先進炉が対象。申請者は、各試験炉の設計・製造・建設・運転・廃止措置に関するすべてのコストを自己負担。技術の実用性、サイト評価、財政的な健全性、臨界状態達成までの詳細な計画などに基づき、競争により選定される。初回申請の締切は2025年7月21日。その後の申請も随時受け付けるという。NRC マイクロ炉の工場製造・運用に向けた方針を決定米原子力規制委員会(NRC)は6月18日、マイクロ炉の新たな導入手法を可能にするため、以下に示す3つの政策方針を明らかにした。マイクロ炉は、工場で製造・燃料装荷・試験を行った後に運転サイトへ輸送することを想定。なお、これらマイクロ炉は、現在の大型炉の1%以下程度の出力となると見込まれている。連鎖反応を防止する機能を備えた工場製造のマイクロ炉については、燃料装荷されていても、それを「運転中」とみなさない。連鎖反応を防ぐ設計を持つマイクロ炉であれば、NRCが発行する燃料保有を許可するライセンスのもとで、工場で燃料装荷を行うことが可能である。運転サイトへ輸送する前に、工場でマイクロ炉の試験を実施する際に、NRCの「非動力炉」の規制を準用して許可する。NRCは、先進炉の導入促進法(ADVANCE法)や関連する大統領令に基づき、ライセンス手続きを効率化し、マイクロ炉の商業化への移行を円滑に行うため、DOEやDODと協力して、DOE/DODのサイトに、または国家安全保障インフラの一部として、マイクロ炉を建設・運用する取組みに関与していく方針だ。

02 Jul 2025

1803

GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社は6月23日、カナダ・オンタリオ州で州営電力のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が取組む、ダーリントン新・原子力プロジェクト(DNNP)近くのダラム地域に、BWRX-300のエンジニアリング&サービスセンターを設立する計画を発表した。同センターには最大5,000万米ドル(約71.8億円)を投資する予定で、DNNPに配備予定のGVH社製SMRのBWRX-300の長期的な運転と保守を支援するためのエンジニアリングならびに技術サービスを提供する。また、イノベーションとトレーニング、知識共有、サプライチェーンへの関与、労働力開発のハブとしての役割ももたせる。年間最大2,000人の原子力専門家、サプライヤー、国際パートナーがオンタリオ州に集まり、ダラム地域に大きな経済的利益をもたらすことが期待されている。GEベルノバ・カナダ社のH. チャ―マーズCEOは、「本センターは、オンタリオ州の原子力リーダーとしての地位をさらに強化し、業界をリードする研修体制を通じてカナダの原子力人材の育成を促進する。原子力分野の最先端の人材と技術革新を州にもたらし、BWRX-300の世界展開を後押しするものだ」と語った。同センターは2027年末までに稼働予定。最先端のバーチャルリアリティ・シミュレーターが設置され、安全で効率的なSMRの燃料補給や保守作業の研修が可能になる。また、SMRに特化した高度な保守・点検技術の開発や、BWRX-300の停止期間に備えた計画・実行準備の拠点としての機能も果たす。さらに、原子力事業に加えてGEベルノバ社の他事業の支援拠点としての役割も担うほか、GVH社の米ノースカロライナ州ウィルミントンにある生産拠点も補完する。BWRX-300は、電気出力30万kWの次世代BWR。2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」をベースにしている。カナダ原子力安全委員会(CNSC)は今年4月、OPG社に対し、DNNPサイトにおけるBWRX-300の初号機の建設許可を発給。翌5月、オンタリオ州はダーリントン・サイトへのBWRX-300初号機の建設計画を承認した。

01 Jul 2025

1822

米連邦最高裁判所は6月18日、テキサス州アンドリューズ郡の使用済み燃料の統合型中間貯蔵施設(CISF)に関する米原子力規制委員会(NRC)の許認可をめぐる訴訟で、テキサス州および同州の石油・天然ガス鉱区権益保有者のファスケン・ランド・アンド・ミネラルズ(Fasken)社が、司法審査を求めることはできないとして、両者を当事者適格とした第5巡回区控訴裁判所の判決を、手続き的に無効と判断し、却下した。ただし、最高裁は、原子力法ならびに放射性廃棄物政策法の下で、NRCがオフサイトで使用済み燃料を保管する民間企業に対して許可を与える権限があるかどうかについての判断は保留した。その代わりに、最高裁はこの訴訟を控訴裁判所に差し戻し、テキサス州およびFasken社による審査請求(=NRCの許可に対する異議申し立て)を棄却または却下するよう指示した。最高裁による却下の理由として、「ホッブズ法によれば、行政機関の最終決定に司法審査を求めることができるのは“不利益を被った当事者”に限られる。原子力法では、“当事者”とは許認可申請者か、許認可手続きに正式に介入した者だが、テキサス州もFasken社も許認可の申請者ではなく、正式な介入にも至っておらず、そもそも、両者は控訴裁での司法審査を受ける資格はなかった。このため、控訴裁の判決を却下し、NRCにオフサイトの民間貯蔵施設を許可する権限があるかという根本的な法的争点には踏み込まない」と述べている。NRCは2021年9月、Interim Storage Partners(ISP)社に対し、テキサス州アンドリューズ郡にある放射性廃棄物処理・処分専門業者のWaste Control Specialists(WCS)社の敷地内に、CISFを建設・操業することを許可した。ISP社は、WCS社と、仏国オラノ社の米国法人が2018年3月に立ち上げた合弁事業体(JV)。テキサス州とFasken社は、NRCによる許可発給を「越権行為」とし、ニューオリンズを拠点とする第5巡回区控訴裁判所に訴えた。2023年8月、控訴裁は原子力法に照らし、「NRCにそのような許可を与える権限はない」と判断し、NRCによる許可を無効とした。この判決を不服とするNRCとISP社は2024年6月に最高裁に上告していた。今回の最高裁の判断により、NRCが発行したCISFの建設・操業許可は有効となったが、ISP社は「これまでに表明してきたように、テキサス州の同意なしにWCSサイトにおいて使用済み燃料のCISFの開発を進めることはない。州および国全体が、原子力発電やその他の重要な原子力技術の利用価値をますます認識し探求する中で、当社は州および連邦の指導者たちが協力し、実証済みの技術的解決策を適用して、米国の使用済み燃料管理の課題に対処していくことを期待している」と表明した。ISP社は、2021年発給のCISFの建設・操業許可では、最大5,000トンの使用済み燃料と231.3トンのGTCC(クラスCを超える)((米国における低レベル放射性廃棄物(LLW)は含有核種(長寿命、短寿命の核種)と濃度によってクラスA、B、Cに分類される。クラスA:ドラム缶、金属箱等に収納した放射性核種濃度の比較的低いもの、クラスB:300年間耐用の高健全性容器に入れられる濃度の廃棄物、クラスC:放射化された鋼・ステンレス鋼等の廃棄物。さらにクラスCを超える放射性濃度の廃棄物はGTCC(Greater Than Class C)とされ、炉内構造物相当の放射性核種濃度の廃棄物のため、浅地中処分に適さないものとされており、NRCの許可を受けた施設に処分される。))低レベル放射性廃棄物を40年間貯蔵することを想定。さらに5,000トンずつ、追加7フェーズで拡張し、最終的に最大4万トンの使用済み燃料の貯蔵を計画している。これには、NRCが各フェーズで改めて安全面と環境影響面の審査を行い、すでに発給された建設・操業許可に修正を加えるという。

01 Jul 2025

1496

米国のウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・米国濃縮公社:USEC)は6月25日、オハイオ州パイクトンにある米国遠心分離プラント(ACP)が、米エネルギー省(DOE)向けに高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)900kgを製造および納入したことを明らかにした。今回の製造および納入により、セントラス社はDOEとの契約第IIフェーズの目標を達成し、これまでに第Ⅰフェーズの契約と合わせ、合計920kg以上のHALEUを納入した。セントラス社のA. ベクスラーCEOは、「HALEU濃縮が可能な唯一の西側供給源として、当社の製品は次世代炉の稼働に不可欠。DOEとの契約の第Ⅲフェーズに進む今、当社は生産能力を拡大し、既存炉向けの低濃縮ウラン(LEU)とHALEUの両面で、米国の商業的および国家安全保障上の需要に応えていく」と語った。セントラス社は現在、契約第IIIフェーズに基づくHALEUの製造に進んでいる。6月20日には、DOEから第IIIフェーズの一環として、製造期間を2026年6月30日までの1年間延長する延長契約、約1.1億ドル(約159億円)相当を獲得した。第IIIフェーズではDOEの裁量および予算措置にもよるが、さらに最大8年間(年間900kg製造)の追加オプションが含まれている。DOEは2019年、セントラス社と契約を締結し、ACPでHALEU製造を実証するための先進遠心分離カスケードの認可および建設を委託。その後2022年、セントラス社は3段階の契約を競争入札により獲得した。ACPの先進遠心分離機カスケードを稼働させ、2023年末に契約の第Iフェーズを完了し、最初のHALEU 20kgをDOEに納入。第IIフェーズでは、2025年6月30日までにHALEU 900kgの製造が求められていた。契約に基づき製造されたHALEUはDOEの所有物であり、HALEU燃料を用いた先進炉の実証や商業化といった国家の重要政策の推進に活用される。

30 Jun 2025

1660

世界銀行グループのA. バンガ総裁と国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長は6月26日、フランス・パリで、開発途上国における原子力の安全かつ確実で責任ある利用に向けた協力に関するパートナーシップ協定に調印した。本協定は、両者の過去1年間にわたる複数の連携を正式な枠組みにまとめるものであり、世界銀行グループが数十年ぶりに原子力分野への関与を再開する最初の具体的な一歩となる。同協定はまた、世界銀行グループが進める、アクセス性・経済性・信頼性を重視しつつ炭素排出量にも責任を持つ新たな電化アプローチを反映。開発途上国の電力需要は2035年までに2倍以上になると予測されており、同アプローチは各国の開発目標や国別気候目標(NDC)に応じた最適なエネルギー移行の実現を支援するものである。両機関は、原子力は系統の安定性とレジリエンスを強化する継続的なベースロード電源であり、安定した電力供給は、インフラ、農業、医療、観光、製造業など、雇用創出を担う産業にとって不可欠であるとの共通認識にたつ。さらに、原子力は高レベルな人材雇用を創出し、経済全体への投資を刺激するほか、電力需要の変動への対応や周波数調整も可能で、再生可能エネルギーの導入拡大にも貢献するものだと指摘する。世界銀行グループのA. バンガ総裁は、「工場も、病院も、学校も、水道インフラも、そして雇用も、電力を必要としている。AIの進展と経済開発が進む中で、信頼性が高く、手頃な価格の電力供給を各国が確保できるよう支援していく。だからこそ、原子力を解決策の一部として受入れ、世界銀行グループとして再び選択肢に加えることとした。特に原子力は、現代経済に不可欠なベースロード電源を提供する。IAEAとの連携は重要な一歩。今後は専門知識を深め、原子力を選択する国々を支援し、安全・安心・持続可能性を原則にすべての取組みを進めていく」と意欲を示した。世銀発足以後、原子力発電への融資は、1959年、イタリア南部のガリリアーノ原子力発電所(BWR、16.4万kWe、1982年閉鎖)建設プロジェクトへの4,000万ドル相当、建設費のほぼ3分の2に充てる融資が最後で、以降は途絶えていた。IAEAのグロッシー事務局長は、「本協定は、昨年6月にワシントンで開催された世界銀行グループ理事会で原子力への融資解禁を訴えてから以降1年間の共同作業の成果であり、記念すべき節目である」と述べた上で、「この画期的なパートナーシップは、原子力に対する世界の現実的な再評価を象徴するものであり、他の多国間開発銀行や民間投資家が原子力をエネルギー安全保障と持続可能な繁栄のための有効な手段と見なす道を開く」と語った。本協定により、IAEAは以下の3つの主要分野で世界銀行グループと連携する。原子力に関する知識の構築原子力安全・セキュリティ・保障措置、国家エネルギー計画、新技術、燃料サイクル、原子炉のライフサイクル、廃棄物管理などに関する世界銀行グループの理解を深める。既存の原子力発電所の運転期間延長多くの原子炉が40年の運転期限を迎える中、既存炉の安全な運転期間延長を通じて、低炭素でコスト効率の高い電力供給を支援する。小型モジュール炉(SMR)の推進柔軟な展開が可能で初期費用が低く、途上国での広範な導入が期待されるSMRの開発を加速する。現在31か国が原子力発電を導入しており、原子力発電は世界の電力の約9%、低炭素電力の約4分の1を生み出している。また、開発途上国を中心とする30か国以上が原子力導入を検討または準備しており、安全・安心・持続可能な導入に向けIAEAと連携してインフラ整備を進めているという。グロッシー事務局長は、「SMRは、貧困削減と発展の原動力となる、クリーンで信頼できる電源になる大きな可能性を秘めているが、資金調達は依然として大きな課題。本協定は、その課題を取り除くための重要な第一歩だ」とその意義を強調した。

27 Jun 2025

1558

イタリアのアンサルド・ヌクレアーレ(Ansaldo Nucleare)社、同経済開発省傘下の新技術・エネルギー・持続可能経済開発局(ENEA)、ベルギー原子力研究センター(SCK-CEN)、およびルーマニアの国営原子力技術会社(RATEN)の4者は6月16日、第4世代の鉛冷却式の小型モジュール炉(SMR)の設計と商業化に取組むため、「イーグルス・コンソーシアム(Eagles Consortium)」を設立した。設立の調印式は、ルクセンブルクにおける欧州委員会のエネルギー理事会の開催に合わせて執り行われ、イタリアのG. ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障相、ベルギーのM. ビエ・エネルギー相、ルーマニアのC. ブショイ・エネルギー省次官らも同席した。同コンソーシアムは、欧州の産業界のリーダーと原子力研究機関とのユニークなコラボレーション。純粋に研究ベースのイニシアチブとは異なり、ワーキンググループのすべての活動は商業化に焦点を当てている。ベルギー、イタリア、ルーマニアの産業のノウハウと液体金属に関する深い専門知識を組合わせ、研究開発から市場展開までの明確な見通しを確保し、ヨーロッパの次世代炉分野におけるリーダーシップのさらなる強化を目指している。「EAGLES-300」と名付けられる第4世代の鉛冷却高速炉のSMR実証炉を2035年までに稼働、2039年までに完全な商業用の鉛冷却高速炉(LFR)を実現させたい考えだ。2024年には、EAGLES-300が、欧州SMR産業アライアンスの理事会によって、選定されている。EAGLES-300の主な特長は以下のとおり。高出力かつ電力網への柔軟性:出力は約35万kWeで、産業用熱供給や水素製造にも適応可能モジュール設計:建設コストの低減、建設期間の短縮、柔軟な展開を実現最適化された燃料管理:燃料リサイクルによるMOX燃料を使用し、放射性廃棄物の削減と持続可能性の向上を図る技術的・エンジニアリングの成熟度の確保のため、同コンソーシアムは以下の2つの主要な試験施設を活用するという。ベルギー・モル(Mol):LEANDREA技術実証施設で、燃料や材料の試験を中心に実施。ルーマニア・ピテシュティ(Pitești):既存のALFRED(Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator) プロジェクトを改修し、商業展開への橋渡し役に。

27 Jun 2025

1275

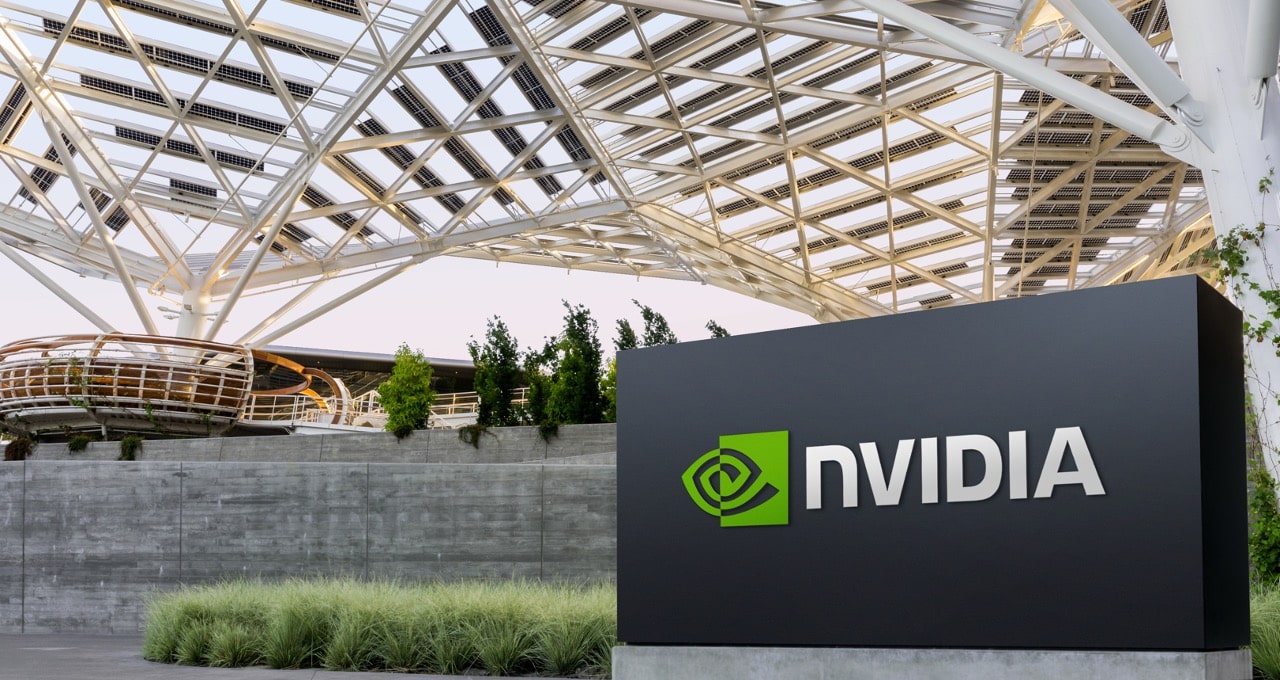

米国の原子力開発ベンチャー企業のテラパワー社は6月18日、6.5億ドル(約941億円)の資金調達を完了したことを明らかにした。この資金調達には、米国の半導体大手であるエヌビディア(NVIDIA)社の投資部門であるNVentures社を含む新規投資家と、既存投資家であるテラパワー社の創業者のB. ゲイツ氏と韓国のHD現代重工業が参加したという。資金調達の詳細は明らかにされていない。生成AIの拡大による電力需要の急増に対応するため、米国のIT大手各社がクリーンで安価かつ安定した電力供給が可能な原子力分野への投資を急速に拡大しており、今回のエヌビディア社の出資もその一連の動きのひとつ。今回の資金調達により、テラパワー社は自社が開発するNatrium炉の初号機ならびに米国内外での追加ユニットの迅速な配備計画を推し進める計画だ。Natrium炉は、熔融塩ベースのエネルギー貯蔵システムを備えた34.5万kWeのナトリウム冷却高速炉。貯蔵技術は、必要に応じてシステムの出力を50万kWeに増強し、5時間半以上を維持することができる。これにより、Natrium炉は再生可能エネルギーとシームレスに統合され、より迅速に費用対効果の高い電力網の脱炭素化を目指している。テラパワー社は、2024年3月に米原子力規制委員会(NRC)に建設許可申請(CPA)を行った。NRCとの間ではCPAおよびトピックレポートの提出に関して1年以上にわたるレビューが行われ、NRCは最近、レビューのスケジュールを前倒ししている。また、初号機建設サイトのある米ワイオミング州からは州レベルの建設許可を得ており、2024年6月に起工式を挙行、非原子力部の建設工事を開始した。2026年にNRCから建設許可を取得し、早ければ同年に「ニュークリア・アイランド」(原子力部)を着工、2030年に送電開始を予定している。テラパワー社のC. レベスクCEOは、「当社は、原子力科学のイノベーションが世界にポジティブな影響を与えるという考えに基づき設立された。NVIDIA社による出資は、当社の高い資金調達力の表れ。NVIDIA社が投資家グループに加わったことを誇りに思う」と語った。NVentures社のM. シデーク副社長は、「生成AIが産業を変革し続ける中で、原子力はこれらの能力を強化するより重要なエネルギー源になる」「テラパワー社の技術は、環境への影響を最小限に抑えながら、世界のエネルギー需要を満たす革新的かつ炭素フリーなソリューションだ」と述べた。

25 Jun 2025

1833

国営タイ電力公社(EGAT)は6月10日、韓国水力・原子力(KHNP)と小型モジュール炉(SMR)の分野における協力覚書(MOU)を締結した。両者は、SMRに関する基本的な技術知識を共同で研究・交換し、将来のSMRプロジェクトの実現可能性を評価するほか、ワーキンググループを結成してエネルギー関連の経験やベストプラクティスを共有、研修プログラム、現地視察、その他の技術協力などを推進、将来のプロジェクトを支援するための人材育成のためのガイドラインを策定することとしている。タイの電力需要の約6割は天然ガス火力でまかなっており、輸入も25%を占めている(2024年実績)。なお、EGAT発電分は3割であり、残りは中小の独立系電気事業者らが発電している。同国エネルギー省が策定する電力開発計画(PDP)では、エネルギー源を多様化しクリーンエネルギーの割合を増やす必要性を強調しており、「カーボンニュートラル2050」の目標達成に向けて、原子力を含む低炭素エネルギー源の拡大を目指している。両国は原子力安全や人材育成などの分野ですでに長年にわたり協力しているが、今年3月に両政府間で「原子力平和利用に関する協力協定」が締結。協力の枠組みが確立され、両国の原子力協力の大きな転換点となった。MOU締結により、タイの原子力の平和利用基盤を強化し、SMRを通じた脱炭素移行の実現に期待を寄せている。タイEGAT側の調印者である、T. イアムサイ発電所開発・再生可能エネルギー担当副総裁は「SMRはエネルギー安全保障とカーボンニュートラルを同時に達成できる有望な技術」だとし、「世界的に指折りの原子力発電所の運転経験と専門性、技術ノウハウを持つKHNPとの協力は、EGATのエネルギー移行戦略に大きく貢献するだろう」と語った。KHNP側の調印者である、P. インシク海外事業担当副本部長は、「今回のMOU締結は、当社の技術力を共有する重要な出発点だ」と述べ、「今後もEGATと緊密に協力し、タイの持続可能なエネルギーの未来を共に作り、タイをはじめとするASEAN地域のSMR市場への進出を本格化してグローバルなエネルギー移行に貢献する協力モデルを構築していく」と強調した。なお、2022年11月、米国のK. ハリス副大統領(当時)が気候変動対策を目的としたプログラムの一環として、SMRを通じてタイの原子力発電を支援するとの声明を発表。これを受けタイでは電力源としてSMR導入が検討されており、米国務省主導による「SMRの責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラム下で、エネルギーミックス等に関するワークショップが開催されるなど、協力活動が実施されている。

25 Jun 2025

1601

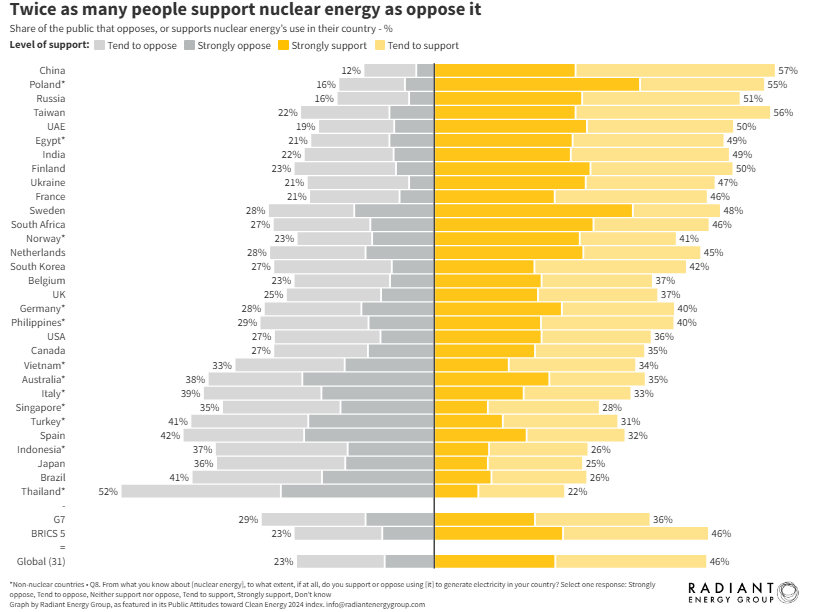

米国のエネルギーコンサルタント会社のラディアント・エナジー・グループ社がこのほど発表した2024年の多国間世論調査結果によれば、原子力発電を支持する人の割合が反対の割合の2倍となる結果となり、世界的に原子力に対する支持が一層高まっている傾向が明らかになった。2023年の調査結果より、支持の割合が増加している。同調査は、ラディアント社が英国の市場調査会社サバンタ社に委託して、2024年11月25日~12月20日(一部の国は別日程)に31か国(うち、運転中の原子力発電所を所有する国は19か国。全運転基数の91%が含まれる)の成人約31,000名を対象にオンラインで実施したもの。本調査は、原子力に対する一般市民の考えを調査した世界最大規模のもので、業界、政府、投資家に対し、国民の期待やニーズを伝えるために一般公開されている。世論調査の結果は以下のとおり。■世界的な世論の動向原子力の支持は反対の倍に世界人口のほぼ3分の2を占める31か国を調査対象とし、うち、原子力を「支持する」と回答した人は46%、一方「反対」は23%。22か国で、支持が反対を上回る。中国、ポーランド、ロシアでは支持が反対の3倍以上に。2023年と比べ、原子力、大規模太陽光、陸上風力への支持が減少多くの国でみられた原子力の純支持(支持-反対の差)の減少は、「支持」から「中立」(支持も反対もしない)への移行によるもの。スペインだけは前年から純支持が増加。原子力は、気候変動対策のセーフガードとして機能し、ネットゼロ目標に対する潜在的な反発に対する保険となる可能性G7諸国の「気候変動懐疑派」の間では、原子力が最も高い純支持(+23%)を得ており、バイオマス(+13%)や陸上風力(+11%)より高い。原子力は大規模太陽光発電よりは支持は低いが、陸上風力やバイオマスより高い回答者の5人に1人が、他のエネルギー源よりも自国で原子力を優先すべきとの考え。原子力が陸上風力やバイオマス、CCS付き天然ガスよりも高い割合。風力や太陽光と並んで原子力を「技術中立的に支持する」層の中で、原子力の優先度が相対的に上がる傾向に。原子力の継続使用と新規建設に賛成「原子力を使い続けたい」人は、「廃止すべき」と答えた人の3倍以上。ほとんどの国で、40%以上が「原子力の新規建設」に賛成。ロシア、ポーランド、ノルウェー、フィンランド、オランダ、スウェーデン、フランスでは、原子力の新規建設への公的補助への支持が、大規模太陽光・陸上風力への補助支持と同水準に。■エネルギー特性に関する認識ほぼすべての国で、健康・安全、信頼性、気候変動対策が三大重要の優先事項に調査対象者の約半数が、「健康と安全」をエネルギー選定の三大重要事項に。一方、86%が原子力使用による健康・安全への影響を懸念。原子力の炭素排出量についての認識は分かれる42%が「原子力は炭素排出がないか、少ない」と答えた一方、48%は「中程度または多い」と回答。原子力のコストは、かつて原子力を廃止した国々で「風力・太陽光より安い」と認識ドイツ、台湾、日本、韓国、スウェーデンのような原子力の段階的廃止を経験した国々では、原子力が「エネルギーコストを下げる技術」として最も高く評価。すべての国で「放射性廃棄物への懸念」は強いが、処分方針・施設がある国では懸念が緩和フィンランド、オランダ、エジプトやトルコ(使用済み燃料をロシアへ返還予定)などでは、放射性廃棄物への懸念は比較的低め。■人口統計別の傾向政治的立場が最大の分断要因。次いで性別・気候変動への関心原子力支持は一般に、右派政党支持者、男性、気候変動に関心のない人、高所得者、60歳以上の人々で最も高い傾向に。オーストラリア、ドイツ、イタリア、日本、韓国、フィリピン、台湾、南アフリカで「政治的立場」が最大の分断要因特に南アフリカでは他国と異なり、左派寄りの有権者が原子力支持層に。■詳細分析原子力に関する基本知識の正誤は、必ずしも支持と相関しない女性、政治的に左派寄りの人々、および気候変動に非常に懸念を持つ層では、回答者が「ウランは原子力の燃料として使用される」という質問に正しく回答したかどうかに関わらず、原子力への支持は一様に低い。風力・太陽光について詳しくない人は、「支持」に流れるが、原子力について詳しくない人は「反対」に傾く傾向環境への懸念項目では、「放射能汚染」を三大懸念に挙げたのは2割未満上位3つの環境懸念は、「気候変動」「大気汚染」「水質およびマイクロプラスチック汚染」。この傾向は性別や国を超えて共通。情報源は「ニュース・テレビ」と「SNS」が主流原子力に関する情報源として最も多く挙げられたのはニュース/テレビとSNS。唯一、ウクライナでは「自分で調べた」が最多に。開発途上国や原子力産業が未成熟な国ほど、新規建設における支援国を最も信頼できると位置づけ開発途上国や原子力産業がまだ初期段階にある国々の回答者の大多数が原子力についてほとんど知らないと答えていることを踏まえると、地政学的要因や技術的以外の要因が、特定の国の原子力信頼度に原子力専門知識よりも大きな影響を与える可能性も。ラディアント・エナジー・グループ社のパートナーである、R. オリントン氏は、「米国のパリ協定からの離脱は、気候政策がいかに不安定であるかの証左。この世論調査では、クリーンエネルギーのうち、気候変動対策に懐疑的な人々が最も支持している原子力が、民主主義社会において脱炭素化の最良の保険手段となる可能性がある」と指摘。同じくパートナーのM. ヒル氏は、「原子力の登場から70年、放射性廃棄物は最も重要な議題として浮上してきた。世界中で共有されている重大な懸念事項であり、原子力の一般的な受け入れを妨げている。放射性廃棄物の解決策を約束していない数十か国と、対策を講じる数か国を調査したが、今後数年間でこの問題に大きな進展があることを期待している」と言及している。

24 Jun 2025

2942

米空軍省(DAF)と国防兵站局(DLA)エネルギー部は6月11日、米国で先進炉と燃料リサイクル開発を進めているオクロ社に、アラスカ州アイルソン空軍基地向けに電力と蒸気を供給する、同社の「オーロラ」発電所の配備に向けて、発注意向書(NOITA)を発出したことを明らかにした。オーロラ発電所の配備は、重要な国家安全保障インフラのエネルギーレジリエンスと信頼性の強化を目的とした、DAFのマイクロ炉のパイロットプロジェクトの位置づけ。オクロ社によるとオーロラ発電所は、実証済みの高速炉技術を活用し、電力網から独立して稼働できるため、アイルソン空軍基地のような遠隔地にある重要任務施設のエネルギーセキュリティにとって最適だという。NOITAは、包括的な評価プロセスを経て、オクロ社を再度指定して発出された。DAFが進める「マイクロ炉パイロット・プログラム」に則して、国防総省(DOD)のDLAエネルギー部はDAFとDODを代表して、2023年8月、オクロ社にNOITAを発出。しかし、連邦請求裁判所に提出された事前異議申立通知を受け、米司法省による適正調査と業者選定プロセスの審査が完了するまで、NOITAは撤回されていた。オクロ社は今後の契約条件下で、オーロラ発電所の設計、建設、所有、運営を行うため、米原子力規制委員会(NRC)から認可取得後、DLAと30年間の固定価格による電力購入契約(PPA)の締結に向けた交渉を開始する予定。なお、DAFとNRCは現在、環境影響評価を準備中であるという。オクロ社のJ. デウィットCEOは、NOITAの発出を受け、「重要任務施設にクリーンで安全なエネルギーソリューションを提供する当社の能力に対する継続的な信頼の証。米国が開拓した高速炉技術の価値を実証しながら、国防のレジリエンス目標を支援できることを光栄に思う」とコメントしている。オーロラは、高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)燃料を使用する液体金属高速炉のマイクロ炉で、出力は顧客のニーズに合わせて1.5万kWeと5万kWeのユニットで柔軟に調整。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能である。オクロ社は、2027年末までに米アイダホ国立研究所(INL)サイト内でオーロラ発電所の導入を目標に、NRCとの間で許認可申請前活動を実施。年内にCOLの申請を予定している。

23 Jun 2025

2585

カナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は6月5日、中レベルおよび高レベル放射性廃棄物を地層処分するための新たなサイトの選定プロセスに対する意見の募集を開始した。これはNWMOにとって2番目となる地層処分場プロジェクトであり、2028年から開始するサイト選定プロセスをさらに改善させることが目的。カナダにおける中レベル、高レベル放射性廃棄物は現在、安全に一時貯蔵されているが、超長期的には適していない。NWMOのL. スワミCEOは「国際的な科学的合意により、中・高レベル放射性廃棄物を長期的に管理する最も安全な方法は、地層処分である」と指摘した。NWMOは2024年11月、包括的なサイト選定プロセスを経て、オンタリオ州北西部のワビグーン・レイク・オジブウェイ・ネーション(WLON)–イグナス地域をカナダの使用済み燃料の地層処分施設の建設予定地に決定した。同地域は間もなく、複数年にわたる関係規制当局による許認可プロセスに入る予定である。それに続く第2地層処分場のサイト選定においても、技術的な安全性と地域社会の受入れ意思を主要な選定基準とする方針を堅持するが、2028年からのサイト選定プロセスの開始に先立ち、NWMOは同プロセスについて、前回の使用済み燃料の地層処分向けのサイト選定プロセスで得た教訓を反映するだけでなく、さらに改善するため、広く意見を募集する。第2地層処分場は、中レベル廃棄物および非燃料の高レベル廃棄物、さらに将来的にカナダで新設される原子炉の使用済み燃料を含む可能性もあるという。中レベル廃棄物には、炉内の機器や部品が含まれる。また、非燃料の高レベル廃棄物の例としては、医療用アイソトープの製造プロセスで用いられた微量の材料がある。カナダは世界有数の医療用アイソトープの生産国であり、その多くは、がんの治療や診断、医療機器の滅菌などに使用されている。NWMOで第2地層処分場のサイト選定を担当するJ. ジャシク部長は、「第2地層処分場のサイト選定プロセスの開始前の2年間に、カナダ国民、先住民、ステークホルダーと幅広く対話活動などを通じて市民参加を促進し、信頼と透明性に基づいた関係の構築に尽力する」と強調した。なおNWMOは、第2地層処分場に係わる今後のスケジュールの大枠を示しており、2030年半ばまでに、選定プロセスへの参加に関心を表明したコミュニティを対象に、サイト特性調査や予備的評価を行った上で、サイトを絞り込み、選定。その後、追加的なサイト調査や詳細設計を実施し、関係規制当局による許認可プロセスを経て着工、2050年代には操業開始を予定している。

23 Jun 2025

1118

英政府は6月10日、イングランド東部サフォーク州に建設されるサイズウェルC(SZC)原子力発電所(EPR-1750×2基、各172万kWe)への142億ポンド(約2.8兆円)の投資を発表した。この投資は、政府の歳出見直し(Spending Review)の一環として行われる。SZCプロジェクトでは、既に地元企業と3.3億ポンド(約646億円)の契約を締結しているという。英国全土のサプライチェーンを強化するため、契約の約70%が英企業3,500社に発注されると予想されており、本投資によって、建設、溶接などの新たな雇用の創出が見込まれている。SZCは隣接するサイズウェルB(PWR、125万kWe)が1995年に運転を開始して以来、ヒンクリー・ポイントC(HPC)発電所(EPR-1750×2基、各172万kWe)の建設(2018年~)に続く、新設プロジェクト。SZCの建設により、1,500人の研修・実習職を含む、1万人の雇用が創出され、英国全土でさらに数千人の雇用が見込まれている。EDFエナジー社は2020年6月に英原子力規制庁(ONR)にサイト許可(NSL)を申請。2022年11月、英政府はこのプロジェクトに6.79億ポンドの直接投資を発表し、EDFエナジー社の親会社であるフランス電力(EDF)とともにSZCプロジェクトの50%株主となった。2022年7月に開発合意書(DCO)、2024年5月にはサイト許可(NSL)がそれぞれ発給されており、現在、サイト内および周辺で土木・インフラ工事が進行中。なお、SZCプロジェクトは、新しい資金調達方式であるRABモデル((規制資産ベース(RAB)のコスト回収スキーム。個別の投資プロジェクトに対し、総括原価方式による料金設定を通じて建設工事の初期段階から、需要家(消費者)から費用(投資)を回収する。これにより投資家のリスクを軽減でき、資本コスト、ひいては総費用を抑制することが可能になる。))を適用している。資金調達モデルに関する最終的な投資決定(FID)は、今夏後半に予定されているという。R. リーブス財務相は、「我々は再び英国の再生に投資しており、これは一世代ぶりの最大規模の原子力建設計画だ」と語り、E. ミリバンド・エネルギー安全保障・ネットゼロ(DESNZ)相も、「将来への投資を怠り、英国のエネルギー不安という現状を受け入れるつもりはない」「家計を守り、エネルギー主権を取り戻し、気候危機に対応するには、新たな原子力が必要。これはクリーンエネルギーの黄金時代を切り開く政府の使命である」とコメントした。英国で現在稼働している原子炉は9基で、合計出力は約650万kWe。英政府はサイズウェルBを除き、既存炉は2030年代初頭までに段階的に廃止される可能性が高いと言及。また、SZCはミリバンド大臣が2009年当時のエネルギー相在任時に新規原子力発電所の候補地として特定した8サイトの内の一つであったが、その後の保守党政権下での14年間、同プロジェクトには十分な資金が提供されなかったと指摘する。英政府(前政権)は2024年1月、2050年のCO2排出実質ゼロの達成とエネルギー安全保障の強化のため、原子力ロードマップを発表。2050年までに国内で合計2,400万kWeの新規原子力発電所を稼働させ、国内電力需要の4分の1を原子力で賄うとする野心的な原子力開発目標を示した。SZCが完成すれば、約600万世帯分に相当する電力供給が可能になり、英国の原子力発電電力量は、2030年代にSMR、SZC、HPCが運転開始することで、過去半世紀を上回ると見込まれている。英政府は今回の投資が、長年にわたるプロジェクト遅延と不確実性に終止符を打つものと捉え、エネルギー安全保障と経済成長の促進を目指し、SZCプロジェクトを強力に支援している。 なお同日の6月10日、英政府は同国初となる小型モジュール炉(SMR)の建設に向けた国際コンペにより、英ロールス・ロイスSMR社を支援対象の優先権者に選定している。

20 Jun 2025

1764

フランス原子力産業界の戦略協定の署名式が6月10日、原子力産業戦略委員会(CSFN)の主導により、パリで開催された。原子力産業の復興を目指した2025年~2028年までの共通ビジョンを策定し、エネルギーと産業主権、欧州の競争力、低炭素エネルギーへの移行を目標に、主要なプロジェクトを中心に原子力産業界全体を動員することを目的としている。署名式には、E. ロンバール経済・財務・産業・デジタル主権相、M. フェラチ産業・エネルギー担当相のほか、フランス電力(EDF)、オラノ、仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)、フラマトム、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)など主要な原子力関連機関・企業、企業労働組合の代表者らが出席。CSFNは2011年に設立され、政府、企業、労働組合の三者間の連携と、原子力産業の組織化の促進を役割とする団体。今回の署名を受け、CSFNのX. ウルサット会長は、「この協定は、私たち全員を団結させるコミットメント。行動と信頼の協定だ」とその意義を強調した。CSFNは、2022年2月にE. マクロン大統領が行ったベルフォール演説で、原子力復興をエネルギー戦略の要とするとしながらも、様々なステークホルダーを調整するための共通枠組みが存在しなかったと指摘。同大統領はベルフォール演説で、安全性を損なわないことを条件にすべての既存炉の運転期間延長と、EPR2×6基の新設(さらに8基建設の調査も)を提案しており、最初の6基はパンリー、グラブリーヌ、ビュジェイの各発電所サイトで建設をする計画を示していた。またCSFNは、今回の戦略協定を、ベルフォール演説に沿って、フランスの原子力産業を長期的に構造化、強化し、予測するための戦略的な一歩と捉え、産業、エネルギー・気候変動に関する主要な課題に対する具体的な取組みとして、6基のEPR2の建設と燃料サイクル施設の更新既存炉などの運転期間延長研究開発の強化および小型モジュール炉(SMR)の開発燃料サイクル技術の促進とそのクローズド化旧原子力施設の解体と核物質・放射性廃棄物の管理を掲げた。また、以下4つの主要な戦略的優先事項を中心としたロードマップを示した。産業パフォーマンス:建設の納期・コスト・品質を最適化、設備近代化・サプライチェーンの強化技能と雇用:年間1万人の採用目標。初期トレーニング、見習い、キャリアの移行、および地域全体での人材誘致と動員の実施。イノベーションと将来技術:SMR、次世代炉、産業デジタル化、高度な燃料サイクル管理など、戦略分野での研究開発を加速。エネルギー移行:原子力を仏・EUの脱炭素戦略の柱に。信頼性と競争力ある電力供給を確保。CSFNは、政府と産業界と連携してこの協定の実施を監視し、取組みの調整、優先プロジェクトの支援、進捗の評価、必要に応じて修正を行う役割を担うこととしている。

19 Jun 2025

1473

米エネルギー省(DOE)は6月3日、ウェスチングハウス(WE)社が開発するマイクロ炉「eVinci」の予備安全設計報告書(PSDR)を承認した。 WE社はPSDRの承認を受けた初のマイクロ炉開発企業となった。PSDRの承認は、米アイダホ国立研究所(INL)内の国立原子炉イノベーション・センター(NRIC)が運営するマイクロ炉実験機の実証(Demonstration of Microreactor Experiments=DOME)テストベッドでの試験の実施にあたりDOEが求める要件の一つであり、DOMEテストベッドに設置するeVinci実験炉の詳細な設計と、安全の妥当性を示すセーフティケースの概要を示したもの。 DOEは2023年10月、国内でマイクロ炉を開発するWE社、ラディアント(Radiant)、ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)の3社に、フロントエンドエンジニアリングおよび実験機設計(Front-End Engineering and Experiment Design: FEEED)プロセスの実施に向けて総額390万ドルをNRICを通じて提供。具体的には、燃料を装荷する実験炉の設計、機器製造、建設、およびNRIC-DOMEテストベッドを使った試験の計画策定を行う開発者の支援を目的としている。PSDRの提出はFEEEDプロセスの重要なマイルストーン。この承認に続きWE社は現在、DOMEテストベッドへの設置に向けて、DOEの段階的承認プロセスにおいて必要となる4つの提出物のうち3番目となる予備安全解析書を準備している。 NRICは現在、1964年~1994年にINLで稼働していた高速増殖実験炉II(EBR-II)の格納ドームを利用したDOMEテストベッドを改修中である。同テストベッドは高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)燃料を使用する最大熱出力2万kWの先進的な実験用原子炉を収容、初臨界時には安全性を重視した閉じ込め機能を持つ。産業界による新技術開発に伴うリスクを軽減して開発を促進させ、先進的な原子炉設計を概念段階から実証段階へと進め、実用化と商業化への道筋をつけて市場投入までの時間を短縮することを目的としている。そのため、eVinci実験炉はより大規模な商業用eVinciの開発に先駆け、その設計の性能と安全機能の実証を目的に0.3万kWtと縮小したものとなっている。DOMEでの試験開始は、2026年秋の予定だ。 2025年3月には、米原子力規制委員会(NRC)が、eVinciに関する基本設計基準(PDC)トピカルレポートを承認。PDCは原子炉の構造、システム、および構成要素の各部分がどのように機能するかを定義し、原子炉設計がNRC規則に適合することを保証するもの。PDC承認により、eVinciを導入するための許認可取得の明確な道筋が示され、顧客による許認可取得手続きの簡素化および合理化が期待されている。 eVinciは熱出力1.5万kW、電気出力0.5万kWのヒートパイプ冷却の可搬式原子炉で、軽水炉のような冷却ポンプは不要。燃料交換なしで8年以上にわたり電力の安定供給が可能。工場で製造・組立、燃料装荷された状態で迅速に現地に輸送・設置される。TRISO(3重被覆層・燃料粒子)燃料を使用し、この設計はDOEの先進的原子炉実証プログラム(ARDP)により支援されている。

19 Jun 2025

1595

カザフスタン原子力庁(KAEA)は6月14日、ソ連からの独立後、初となる原子力発電所建設に向けた主契約者にロシア国営原子力企業のロスアトムを選定したことを明らかにした。KAEAは原子力発電所建設に向けて、外国企業との協力により国際コンソーシアムの発足を目指している。KAEAによると、国際コンソーシアムのリーダーとなる主契約者の最終候補として残ったのは、ロスアトム、中国核工業集団公司(CNNC)、フランス電力(EDF)、韓国水力・原子力(KHNP)の4社。いずれも、建設コストの見積、プロジェクトの実施時期、資金調達モデル、設備と建設工事の現地化へのアプローチ、科学面・教育面での訓練と開発のための提案、原子燃料サイクルにおける協力の機会など、包括的な提案を提示したという。なお、各社の提案炉型は以下のとおり。・CNNC製「華龍一号(HPR-1000)」(100万kW級PWR)・露ロスアトム製VVER-1200(120万kW級PWR)・KHNP製「APR1000」「APR1400」(100万kW級/140万kW級PWR)・EDF製EPR-1200(120万kW級PWR)KAEAとカザフスタン原子力発電所(KNPP)は、仏エンジニアリング会社Assystemの参加を得て開発した方法論に基づき、企業からの各種提案について、原子力発電所の安全性、技術的・財政的側面、国際的な経験、人材育成、技術移転など複数の分野で評価を実施。その結果を原子力産業の発展に関する省庁間委員会に提出した。同委員会は、ロスアトムの提案が最適と結論づけ、ロスアトムを同国初となる原子力発電所建設プロジェクトの国際コンソーシアムのリーダーに選定した。ロスアトムのA. リハチョフ総裁は、今回の選定結果を歓迎し、「ロシアの第3世代+(プラス)のVVER-1200は、実績あるエンジニアリングと最新の安全システムを融合させており、国際的な安全基準を厳格に準拠した設計。ロシアで4基、ベラルーシで2基が稼働中であり、ハンガリー、エジプト、トルコ、バングラデシュ、中国でも建設中である」と指摘。ロスアトムは顧客のニーズに合った最新技術の導入が可能であると強調した。カザフスタン側では現在、ロスアトムの提案に基づき、ロシアからの国家輸出融資の提供に関する検討を開始しているという。カザフスタンでは2024年10月、原子力発電所の建設を問う国民投票が実施され、原子力発電所の建設に7割が賛成した。同年12月、政府はアルマティ州のジャンブール地区を初の原子力発電所の建設地区に決定。今年中には、炉メーカー(またはコンソーシアム)を選定し、政府間協定および関連契約の締結を計画していた。

18 Jun 2025

1883

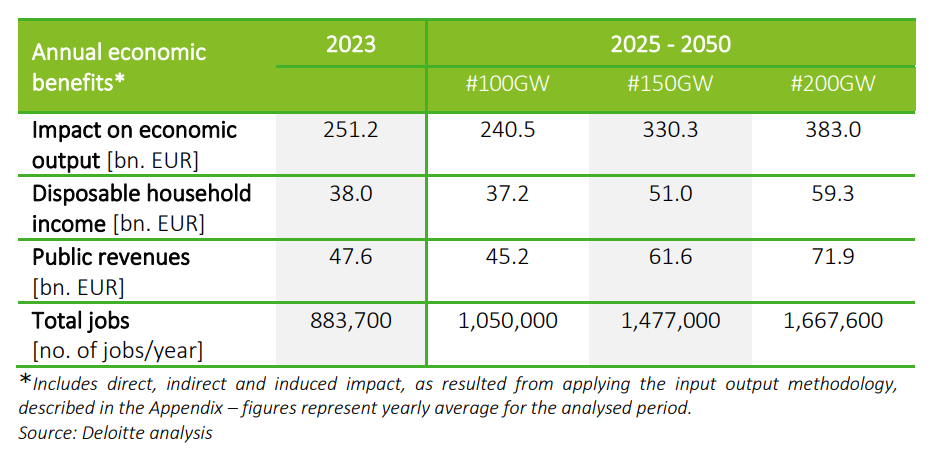

欧州の原子力産業団体である欧州原子力産業協会(nucleareurope)は6月5日、「経済的および社会的影響に関する報告書」を発表。2050年までにEU域内の原子力発電設備容量を1.5億kWまで拡大した場合、EU全体で年間3,300億ユーロ(約55兆円)超の経済規模を創出し、約150万人の雇用を支えるとの見通しを示した。報告書はコンサルティング企業のデロイトがnucleareuropeの委託で作成したもので、原子力分野への投資の経済的・社会的波及効果を明らかにし、原子力導入の経済的意義を定量的に示すことで、政策立案者や投資家の判断材料とすることが狙い。報告書では、原子力の導入規模ごとに1億kW、1.5億kW、2億kWの3シナリオを設定し、それぞれの経済効果、公的収入、可処分家計所得、雇用創出への影響を分析した。最も高い2億kWシナリオでは、年間3,830億ユーロ(約64兆円)の経済効果、719億ユーロ(約12兆円)の税収、593億ユーロ(約9.9兆円)の可処分家計所得がもたらされ、約166万7,000人の雇用が創出されると推定している。現状(2023年)では、EU域内の原子力発電設備容量は1億600万kWで、原子力産業は年間2,512億ユーロ(約42兆円)の経済効果、476億ユーロ(約8兆円)の税収、380億ユーロ(約6.3兆円)の家計所得を支え、88万3,000人以上の雇用を生み出している。報告書は、将来的な原子力拡大が、これらの経済指標を大幅に押し上げる可能性を示している。nucleareuropeのE. ブルティン事務局長は、「原子力は、欧州に根ざした数少ないネットゼロバリューチェーンの一つだ。投資によって経済成長と雇用創出を実現できるだけでなく、エネルギーセキュリティや脱炭素の目標達成にも貢献する」と述べ、欧州委員会(EC)に対して、原子力の長期的な政策的支援を求めた。報告書は、原子力事業がもたらす直接的な影響に加え、関連産業への間接的な影響や、家計支出による誘発的な影響も含めて、全体的な経済効果を算出している。欧州では、2050年までに脱炭素経済を実現するという政策目標が掲げられており、原子力はその達成手段の一つとして再評価されている。昨年、M. ドラギ氏(元イタリア首相)がECの要請を受けて作成した報告書「欧州の競争力戦略(A competitiveness strategy for Europe)」でも、エネルギーの競争力・安定供給・脱炭素の観点から原子力の役割が重視されている。

17 Jun 2025

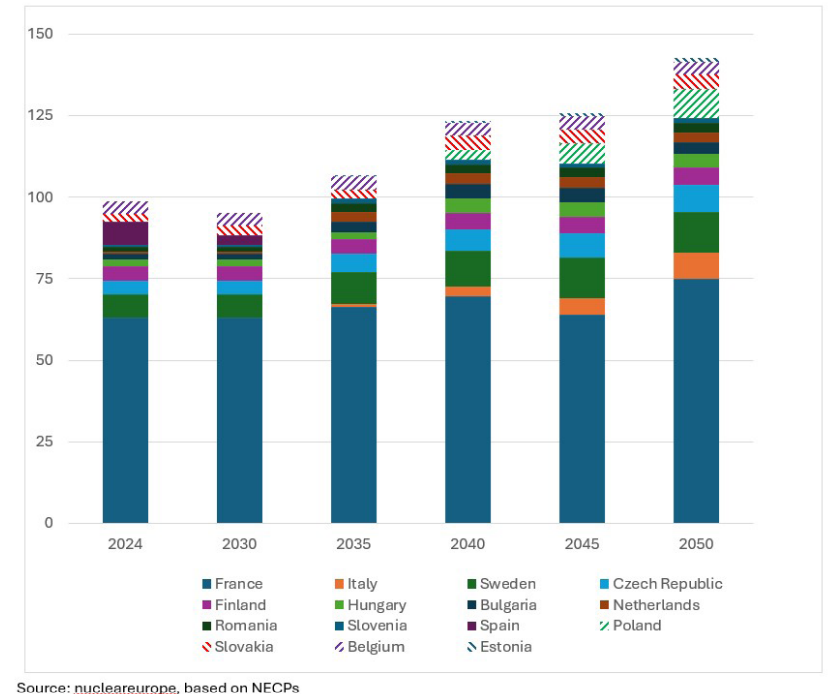

1512

欧州の原子力産業協会であるnucleareuropeは5月29日、ポジションペーパー「#原子力2050 1億5,000万kW―目的に適った原子力実証プログラム(Nuclaer Illustrative Programme: PINC)をデザインする―」を公表した。欧州委員会(EC)が年末までに改定を予定する次期PINCに対し、nucleareuropeは、現在および将来の原子力プロジェクトを支援する財政、規制、政策面の枠組みを盛り込むよう要請。原子力が欧州におけるクリーンで持続可能、かつカーボンニュートラルな未来への移行に果たす、役割の重要性を改めて確認すべき、と勧告した。PINCの改定は8年ぶりで、原子力分野における投資ニーズに関する評価が主な目的。脱炭素化の加速や「REPowerEU」、「クリーン産業ディール(CID)」といった政策目標に即し、EU全体の原子力開発動向と投資ニーズについて、事実に基づく最新かつ包括的な概要を示すもの。nucleareuropeはまず、EUがロシア依存の低減や脱炭素化、産業競争力の強化といった課題に直面するなか、多くの加盟国が原子力分野への投資を検討している現状に言及。既存原子力発電所の運転期間延長や出力増強に加え、大型原子炉、小型モジュール炉(SMR)、原子燃料施設などの新たなプロジェクトが進行しているとした。また、原子力が大きな経済的利益を生み出すとともに、EU域内で90万人以上の直接・間接の雇用を創出。欧州の技術的優位性を象徴し、サプライチェーン全体にも恩恵をもたらしていると強調している。加盟国が提出した国家エネルギー・気候計画(NECP)と各国政府の最近の発表によれば、EUの原子力発電設備容量は、現在の約1億kWから2050年までに1億4,300万kWに達する可能性がある。nucleareuropeは、次期PINCがこうした野心的な計画を反映すべきとし、特に、①原子力を検討する加盟国の増加、②運転期間延長の重要性、③新たな大規模プロジェクトや燃料サイクル施設、SMRの動向など、前回のPINC策定時とは大きく様変わりした、現況を十分にふまえた内容とする必要があると指摘した。そのうえで、次期PINCでは、原子力開発の目標達成に向けて、原子力投資の支援・促進を図るため、以下のような具体的な政策措置を盛り込むよう勧告している。原子力拡大に向けた安定した政策枠組みすべてのネットゼロ技術に対する公平な競争の場を提供野心的なEU2040の枠組み公的および民間ファイナンスへのアクセス国家援助プロセスの合理化公正な税制措置強固な欧州の原子力サプライチェーンへの支援供給多様化に向けた明確な枠組み研究・人材育成・バリューチェーン・SMRに関する支援さらに、2050年にEUの総電力需要が3.6兆kWh~6.8兆kWhに拡大すると予想されるなか、EUのエネルギーミックスにおける原子力の将来像を明確にするためにも、原子力による発電目標の数字もPINCに盛り込むべきとした。nucleareuropeによると、2024年、原子力はEUの総発電電力量のほぼ4分の1を占め、低炭素電力の中で最大の供給源となった。現在、12の加盟国で計100基が運転中である。こうしたなか、ECは6月13日、第8次PINCを公表。そのなかで、加盟国の原子力計画を実現するためには、既存の原子炉の運転期間延長と新たな大型原子炉の建設の両方に、2050年まで約2,410億ユーロ(約40兆円)の投資が必要と試算。さらに、SMR、先進型モジュール炉(AMR)、マイクロ原子炉、そして核融合にも追加投資が必要と評価した。なお、PINCの「基本シナリオ」では、2050年時点でEUにおける大型原子炉の原子力発電設備容量は1億900万kWになると予測する一方、既存原子炉の運転期間が70~80年に延長され、計画中の新規炉が予定どおり完成した場合には、原子力設備容量は2050年に1億4,400万kWに達する可能性があるとしている。さらに、SMRの導入については、追加で1,700万kW~5,300万kWの範囲になると予測している。PINCは今後、欧州経済社会委員会の意見を経て、最終版が公表される予定。また、2025年6月16日にルクセンブルクで開催されるエネルギー理事会においても、加盟国間で議論される見通しだ。

16 Jun 2025

1303

世界銀行の理事会は6月10日、原子力発電プロジェクトへの融資を禁止する措置の解除を決定した。電力需要の急増が予想される開発途上国での安定供給を支援していく。複数のメディアによると、世界銀行のA. バンガ総裁は翌11日、スタッフに送った電子メールの中で、すでに原子炉を保有する国での稼働期間の延長、送電網の更新や関連インフラへの支援のほか、小型モジュール炉(SMR)の開発への支援にも取組むなど、原子力への参入を進め、国際原子力機関(IAEA)と連携していく方針を示しているという。世銀発足以後、原子力発電への融資は、1959年、イタリア南部のガリリアーノ原子力発電所(BWR、16.4万kWe、1982年閉鎖)建設プロジェクトへの4,000万ドル相当、建設費のほぼ3分の2に充てる融資が最後で、以降は途絶えている。世銀は貧困削減や開発支援を目的とした国際機関。経済成長を促進し、生活水準を向上させるインフラプロジェクト等に低金利で融資を行い、加盟国の貧困層の発展を支援している。しかし、原子力インフラについては、2013年発表のエネルギー部門に対する方針の中で、原子力施設の安全性と不拡散は専門分野ではないため、原子力発電の資金提供またはその評価・開発に関する具体的な技術支援を行わず、原子力発電に係る内部能力の強化もしないとしていた。その一方、世界では、エネルギー需要の急増が予測されるため、持続可能な開発、脱炭素化の迅速な達成に向けて、クリーンで信頼性の高いエネルギーが大量に必要とされ、他の低炭素技術とともに原子力発電の展開を加速するよう求める新たな世界的コンセンサスが生まれている。こうした気運を受け、2023年12月、アラブ首長国連邦のドバイで開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)の成果文書ではCOP史上初めて、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの1つとして「原子力」が明記され、参加25か国(現在31か国)が2050年までのネットゼロ達成に向けて、世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させるという誓約に署名。同誓約では世界銀行、国際金融機関、地域開発銀行に対し、原子力を融資対象に含めるよう呼びかけていた。また、2024年6月、国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長は、世銀グループの理事会に出席。世銀をはじめとする国際開発金融機関(MDB)に対し、途上国における原子力発電導入プロジェクトへの融資解禁を強く訴え、原子力発電への融資は、この「新たな世界的コンセンサス」にMDBが歩調を合わせることになると言及していた。今回の世銀理事会の決定を受け、世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は声明を発表。「国際エネルギー政策にとって重大な転換。クリーンで信頼性の高い原子力発電の恩恵の享受には、資金へのアクセスが重要である。当協会は、世界銀行や他のMDBとさらに協力し、原子力への融資に関する意思決定のための能力開発を支援していきたい」と意欲を示している。

13 Jun 2025

3960

中国の広東省恵州市で6月10日、中国広核集団(CGN)の太平嶺(Taipingling)原子力発電所の3号機(PWR=華龍一号、115.0万kWe)が着工した。太平嶺サイトでは、現在、1、2号機(華龍一号、各112.6万kWe)がそれぞれ2019年、2020年に着工しており、さらに3基、合計6基の華龍一号が建設される予定。華龍一号は、HPR1000と呼ばれる中国が独自開発した100万kWe級の第3世代PWR。中国国内で2020年代に入ってから5基(防城港3、4号機、福清5、6号機、漳州1号機)が運転を開始している。中国の主力輸出炉としても位置付けられており、中国核工業集団(CNNC)が輸出した、パキスタンのカラチ原子力発電所2、3号機が稼働しているほか、昨年末にはチャシュマ5号機が新たに着工した。

13 Jun 2025

1524

英国発の先進炉開発企業で、現在仏パリに本社を置くニュークレオ社は6月3日、スロバキア国営の原子力廃止措置企業であるJAVYSと、合弁会社の「使用済み燃料利用開発センター(CVP)」の設立に向け、イタリア・ローマで株主間契約を締結した。スロバキアでJAVYSが所有、廃止措置を実施する閉鎖済みのボフニチェ原子力発電所(V-1)の1、2号機(VVER-440、各44万kWe)のサイトで、ニュークレオ社が開発する第4世代の先進モジュール炉(AMR)である鉛冷却高速炉(LFR)の建設プロジェクトを進める。今回の契約は、2025年1月にニュークレオ社とJAVYSが締結した枠組み協定に続くもの。契約締結式には、スロバキアから、R. フィツォ首相、D. サコヴァ副首相兼経済相、イタリアからはG. ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障相が出席した。ニュークレオ社は現在、フランス、英国、イタリア、スイス、スロバキアを拠点とし、自社の先進炉開発プロジェクトだけでなく、サプライチェーンの開発も支援するなど、活動の場を広げている。設立された合弁会社は、JAVYSが51%、ニュークレオ社が49%の株式を保有し、ボフニチェV-1サイトに、ニュークレオ社が開発する鉛冷却高速炉LFR-AS-200(20万kWe)を4基建設する。その燃料には、スロバキア国内の既設炉から回収された使用済み燃料を再処理、MOX燃料として加工製造して利用。再処理はフランスで行い、燃料棒の組立はニュークレオ社がフランスで建設を計画するMOX燃料製造施設で行う。ニュークレオ社は、既存の使用済み燃料は、欧州の電力需要を数千年にわたり支える可能性があり、放射性廃棄物の量および放射性毒性を大幅に削減し、長寿命の放射性物質を高コストの深地層処分場に処分する必要性も大きく軽減されると指摘。この新たな運用モデルが、熱中性子炉と高速炉の相乗効果を生みだし、使用済み燃料の再利用によってクローズド・サイクルの確立に貢献すると強調している。同社は、欧州のエネルギー安全保障と自立を高めるソリューションとして、スロバキアのみならず、原子力発電を運用する他の国においても同モデルの事業展開を進める考えだ。合弁会社CVPが今後、ボフニチェV-1サイトでのLFR-AS-200配備に向けた包括的な実現可能性調査を開始するのと並行し、両社はフランス政府および燃料サプライチェーンとの連携を継続し、使用済み燃料の輸送・再処理事業の開発・展開、ならびにフランス国内におけるMOX燃料製造施設の建設プロジェクトを進めていくとしている。なお、ニュークレオ社は6月10日、LFR-AS-200の英国の包括的設計審査(GDA)への参加申請が受理されたと発表した。原子力規制庁(ONR)、環境庁(EA)、およびウェールズ自然保護機関(NRW)がLFR-AS-200設計の安全性、セキュリティ、および環境影響面について、英国の基準を満たしているかを2段階で評価する。ニュークレオ社は2024年12月、英エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)に、商業規模となるLFR-AS-200のGDAを申請。AMRとしては今回が初の受理となった。現在、ニュークレオ社の英国のプロジェクトチームが、英国内で建設可能性のあるサイトについて調査しているという。ニュークレオ社は、LFRの非核先行炉を2026年までにイタリアで完成させ、実証炉(LFR-AS-30、3万kWe)をフランスで2031年末までに、商業炉(LFR-AS-200)を2033年に稼働させる計画だ。

12 Jun 2025

1667

米国で先進炉と原子燃料リサイクル開発を進めているオクロ社は5月23日、韓国水力・原子力(KHNP)と第4世代炉の開発における協力促進を目的に覚書(MOU)を締結した。MOUの締結により、オクロ社とKHNPは、オクロ社が計画するオーロラ(Aurora)発電所(7.5万kWe)の標準設計開発とライセンス戦略について協力する。両社はまた、オーロラの主要機器の製造、BOP(バランスオブプラント=原子炉以外のタービン、発電機等の付帯設備)サプライチェーンの確立、市場における実現可能性評価においても協力していく方針。オーロラは、HALEU燃料を使用する液体金属高速炉のマイクロ炉で、出力は顧客のニーズに合わせて1.5万kWeと5万kWeのユニットで柔軟に調整。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能である。オクロ社は、2027年末までに米アイダホ国立研究所(INL)サイト内でオーロラ発電所の導入を目標に、米原子力規制委員会(NRC)との間で許認可申請前活動を実施。年内に建設運転一括認可(COL)の申請を予定している。これに続き、顧客基盤の拡大に伴う、1,400万kWeを超える受注残向けの申請をしていく計画だ。オクロ社のJ. デウィットCEOは、「当社は、初号機のサイト特性調査のためのボーリング掘削を完了し、商業化を最優先課題として建設準備を進めている。世界有数の原子力発電所の建設企業であるKHNPとのMOUは、製造、建設、サプライチェーン開発などの重要要素において連携する貴重な機会をもたらすもの。KHNPが1971年から継続的に原子力発電所を建設してきた経験は、当社の取り組みを補完し、オーロラの商業化を効率的に進め、早期建設の実現を可能にするものだ」と述べた。KHNPのJ. ファン社長は、「当社は韓国独自のSMR(i-SMR)の継続的な技術開発を通じて世界的な競争力の獲得を目指している。急速に発展する第4世代のSMR市場では、安全性が引き続き最優先事項であり、早期の市場参入を実現するためには、世界の技術リーダーとの緊密な協力が不可欠」と指摘。「米国の大手SMR企業とKHNPの強みを合わせ、次世代SMRの設計・建設・運用では強力なシナジー効果が期待できる」と強調した。

12 Jun 2025

1876

英政府は6月10日、同国初となる小型モジュール炉(SMR)の建設に向けたコンペにより、ロールス・ロイスSMR社を支援対象に選定した。政府の最終承認後、今年後半にも政府機関のグレート・ブリティッシュ・エナジー・ニュークリア(旧グレート・ブリティッシュ・ニュークリア:GBN)がロールス・ロイスSMR社と契約を締結、共同開発会社を設立し、建設サイトを割り当てる予定。GBNは2023年7月、英国で建設するSMRを選定するコンペを開始。約2年間にわたって審査を続けてきた。選定されたロールス・ロイスSMR社が、国内に3基を建設する。2025年2月、GBNから最終入札への招請の段階で最終選考に残っていたのは、米GE日立・ニュクリアエナジー・インターナショナル社、米ホルテック・インターナショナル社英法人、英ロールス・ロイスSMR社、米ウェスチングハウス(WE)社英法人の4社であった。国際エネルギー機関(IEA)によれば、世界の発電量は2050年までに倍増。中でもSMR市場は、2050年までにおよそ5,000億ポンド(約97.7兆円)規模に成長する見込みである。英政府は、今回の選定を受け、英国が新しい原子力技術の国際競争でリードするための重要な一歩であると指摘、同プロジェクトは自国をクリーンエネルギー大国に変革する「変革の計画(Plan for Change)」の一環と位置づけている。また、国内のサプライチェーンより7割を調達するだけでなく、建設のピーク時に最大3,000人の高レベルの雇用創出と約300万世帯分の電力供給が可能になるとし、地域経済とエネルギー安全保障を強化するものと強調している。なお英政府は、2030年4月までの歳出見直し(Spending Review)期間中に総額25億ポンド(約4,884億円)以上をSMRプログラムに計上予定であり、2030年代半ばの送電開始を目指している。SMRを含む新規建設を容易にするため、計画規則(Planning Rules)を改正する方針も発表されている。従来の原子炉よりも小型かつ短期間で建設可能で、後続機ほどコストが低減されるため、SMRへの期待は大きい。英国の原子力発電電力量は、2030年代にSMR、サイズウェルC、ヒンクリー・ポイントCが運転開始することで、過去半世紀を上回ると見込まれている。ロールス・ロイスSMRは既存のPWRをベースとしており、電気出力が47万kWとSMRにしては大型なのが特徴。運転期間は60年以上。同SMRは、英国の規制評価プロセスにおいて、競合他社より18か月進んでいるという。詳細な特集記事はコチラ

11 Jun 2025

2605

ルーマニア国営原子力発電会社のニュークリアエレクトリカ(SNN)は6月2日、チェルナボーダ原子力発電所(CANDU炉×2基、各70万kWe級)のサイト内で、トリチウム除去施設(CTRF)を着工(初コンクリートを打設)した。韓国水力・原子力(KHNP)との提携プロジェクトである。SNNとKHNPは、2023年6月にチェルナボーダ・サイトにおけるCTRF建設に関する設計・調達・建設(EPC)契約を締結。SNNは2024年5月に建設許可を取得、同年6月に起工式を挙行した。KHNPによると、本プロジェクトは韓国の月城原子力発電所(CANDU炉×3基、各70万kWe)のトリチウム除去設備の建設経験を活用、総事業費は約2,600億ウォン(約275億円)規模であるという。CTRFは、ルーマニア国立超低温・同位体技術研究開発研究所(ICSI Râmnicu Vâlcea)によって開発された国産技術に基づいており、世界ではカナダ、韓国に次いで3番目、欧州では初のトリチウム除去施設となる。トリチウムは核融合炉の燃料となるが、CANDU炉から大量に発生する。ルーマニアは同施設が将来、トリチウムの生産・輸出の欧州拠点となることへ期待を寄せている。ルーマニアのS. ブルドゥージャ・エネルギー相は、「ルーマニアをITERのような核融合炉の燃料の一つであるトリチウムを生産・輸出する欧州における中心地とし、加えてウラン鉱山から重水製造、原子燃料、CANDU炉によるエネルギー生産までを含む、ルーマニアの原子燃料サイクルの再構築をしていきたい」と意欲を示した。同設備の設置は、CANDU炉の冷却および減速システムで使用される重水からトリチウム(三重水素)を回収・除去し、トリチウムによる環境負荷を低減、重水の再利用を可能にして原子力発電所の運転効率の向上を目的としている。建設プロジェクトは完成まで50か月を予定しており、除去・回収されたトリチウムは、将来の利用に向けて、専用容器に入れて安全に保管される。CTRF建設にあたっては、欧州投資銀行(EIB)から1.45億ユーロ(約240億円)の融資を受けており、こうした戦略的投資を通じて、ルーマニアは世界の原子力産業における地位を強化したい考えだ。チェルナボーダ発電所の1号機は1996年に、2号機は2007年に運転を開始。SNNは、1号機の運転期間を30年間延長する改修工事を計画中である。3号機と4号機(CANDU炉、各70万kWe級)は、1989年のチャウシェスク政権の崩壊を受けて建設工事は停止していたが、現在、建設再開の準備が進められている。

10 Jun 2025

1668

北欧5か国の放射線および原子力安全当局は5月26日、地政学的な変化と原子力の関心の高まりを受け、共同で地域協力を強化するために13の戦略的提言を含む、報告書「原子力・放射線安全における北欧協力の強化―北欧戦略グループ報告書」を公表した。報告書作成に参加したのは、デンマーク緊急事態管理庁(DEMA)、デンマーク保健局放射線防護部門(SIS)、フィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)、アイスランド放射線安全機関(GR)、ノルウェー放射線・原子力安全局(DSA)、スウェーデン放射線安全局(SSM)の6機関。DSAのP. ストランド局長は、「ロシアとウクライナの紛争を機に、原子力施設を有する国での現在の緊迫した安全保障状況を踏まえ、北欧諸国は国境を越えた原子力安全、放射線防護、緊急対策の必要性を認識。加えて、新たな原子力導入がノルウェーを含む複数の国で検討されており、これらの課題を北欧全体で議論することは有益である」と語った。北欧諸国は、放射線防護および原子力安全において長年にわたる協力の歴史を持ち、各国の取組みの連携や欧州・国際レベルでの貢献が可能であると自負している。本報告書は、この基盤を活かし、現在および将来の課題に対応するための指針になると指摘している。報告書では、13の提言を以下の4つの主要分野に分類している。原子力安全に関する法規制放射線防護に関する法規制緊急事態対応国際的な展開と支援この作業は、2023年8月にアイスランドのレイキャビクで開催された関係当局のトップクラスの会議で、北欧協力における戦略的優先課題を検討する決定によるもの。脱炭素化やエネルギー需要の増加に伴う原子力の再評価、さらに、世界的および地域的な安全保障環境の変化を受け、より緊密な地域協力を目指している。フィンランドとスウェーデンは最近、原子力発電所の新規建設を促進するエネルギー政策や方針を発表、ノルウェーでは、政府任命による原子力発電導入の検討委員会が来年春に提出する報告書の作成を進めている。デンマークでも原子力が公共の場で議論されるなど、原子力への関心が高まっている。各国の当局は、将来的な原子力の展開に備え、規制の調和、監督手法、専門人材の育成などに取組むほか、原子力利用の拡大に伴う、輸送や廃棄物処理にも対応する必要性を強調している。地政学的変化と新たな脅威については、特にロシアによるウクライナ侵攻が北欧諸国の地政学立場に大きな影響を与え、北西ロシアに位置する原子力発電所やコラ半島での放射性廃棄物の貯蔵に関連する地域的なリスクを懸念している。北極圏、北大西洋、バルト海での核兵器や原子力艦船の増加もリスク要因であり、同盟国の原子力艦船の寄港などの軍事活動の増加も規制の新たな課題をもたらすものと言及している。重大な事故が起これば、チョルノービリ事故のように放射性物質が国境を越えて拡散する恐れがある。国単独では対応能力に限界があるため、関係当局は協力して効果的な情報共有、安全評価、国民へのリスクコミュニケーション強化、さらに、国際的な支援の受入れや提供のための国内体制の強化を図る考えだ。

10 Jun 2025

1308